小学语文教什么

2014在沪培训记之心得体会

小学语文教什么

——听戴建荣老师谈教材

海口市龙华小学李开义

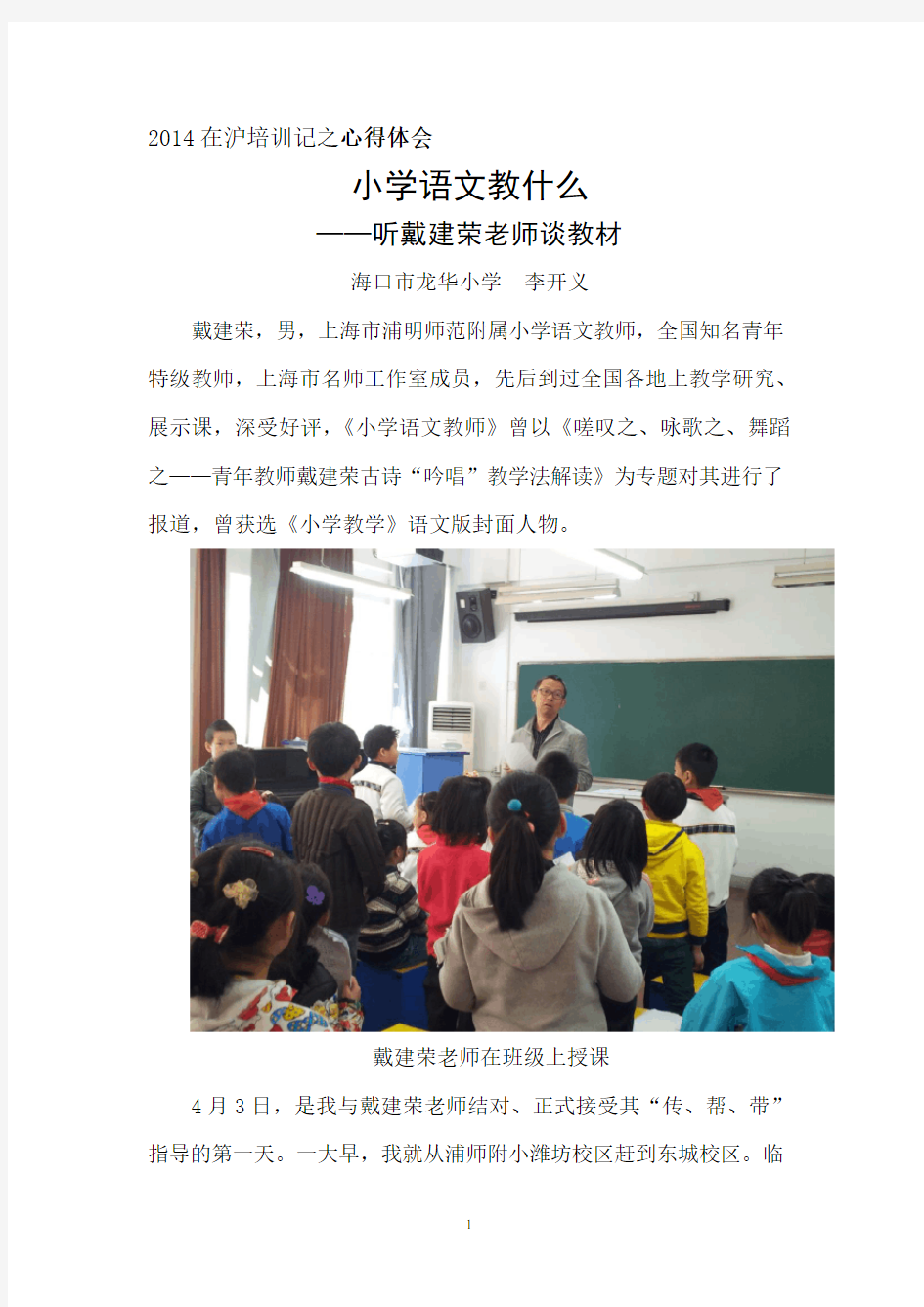

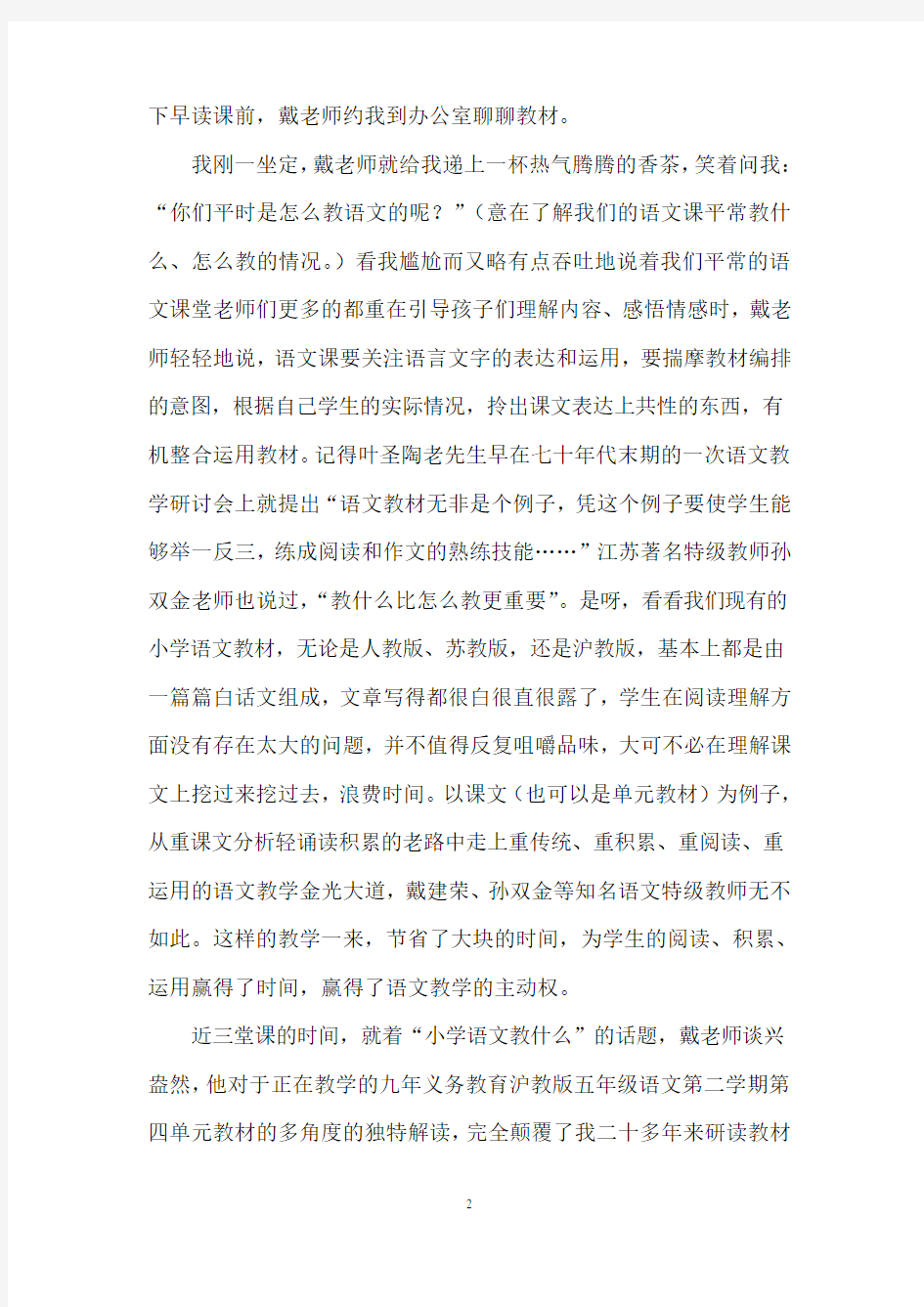

戴建荣,男,上海市浦明师范附属小学语文教师,全国知名青年特级教师,上海市名师工作室成员,先后到过全国各地上教学研究、展示课,深受好评,《小学语文教师》曾以《嗟叹之、咏歌之、舞蹈之——青年教师戴建荣古诗“吟唱”教学法解读》为专题对其进行了报道,曾获选《小学教学》语文版封面人物。

戴建荣老师在班级上授课

4月3日,是我与戴建荣老师结对、正式接受其“传、帮、带”指导的第一天。一大早,我就从浦师附小潍坊校区赶到东城校区。临

下早读课前,戴老师约我到办公室聊聊教材。

我刚一坐定,戴老师就给我递上一杯热气腾腾的香茶,笑着问我:“你们平时是怎么教语文的呢?”(意在了解我们的语文课平常教什么、怎么教的情况。)看我尴尬而又略有点吞吐地说着我们平常的语文课堂老师们更多的都重在引导孩子们理解内容、感悟情感时,戴老师轻轻地说,语文课要关注语言文字的表达和运用,要揣摩教材编排的意图,根据自己学生的实际情况,拎出课文表达上共性的东西,有机整合运用教材。记得叶圣陶老先生早在七十年代末期的一次语文教学研讨会上就提出“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能……”江苏著名特级教师孙双金老师也说过,“教什么比怎么教更重要”。是呀,看看我们现有的小学语文教材,无论是人教版、苏教版,还是沪教版,基本上都是由一篇篇白话文组成,文章写得都很白很直很露了,学生在阅读理解方面没有存在太大的问题,并不值得反复咀嚼品味,大可不必在理解课文上挖过来挖过去,浪费时间。以课文(也可以是单元教材)为例子,从重课文分析轻诵读积累的老路中走上重传统、重积累、重阅读、重运用的语文教学金光大道,戴建荣、孙双金等知名语文特级教师无不如此。这样的教学一来,节省了大块的时间,为学生的阅读、积累、运用赢得了时间,赢得了语文教学的主动权。

近三堂课的时间,就着“小学语文教什么”的话题,戴老师谈兴盎然,他对于正在教学的九年义务教育沪教版五年级语文第二学期第四单元教材的多角度的独特解读,完全颠覆了我二十多年来研读教材

的思维。

解读《17 登泰山观日出》

戴老师先是指出,这篇文章虽然没有标注、介绍作者,但是能够编入教材之中,说明其一定有不同一般的地方。

读了课文有什么疑问吗?(抓住文中的“春节期间”“有幸”“2时半”等处,读出作者也是个儒雅之人——喜庆热闹的春节登山观日,较为书面化的表达方式。)

课文在写作上最大的特点是什么?(以时间为顺序,景点不断变换)它们有什么不同的地方吗?(“凌晨2时半”——开始登山,路也不陡,雅兴始起,用较为书面化的“2时半”;“刚4点半”——怕耽误看日出,不敢停留,用口语化的“4点半”;“天已微明”——急于赶路,忘记看具体时间了;“从对松亭往上”——路险,登山不易,更是顾不上留意时间了;“7点10分”“大约过了七八分钟”——达到日观峰,美景就在眼前,兴致再次勃发,景物的描写也更加具体、细致了。)

解读《18 别了,我爱的中国》

抓课题的“别”(“口”“力”代表骨和肉,骨肉割舍分离,是怎样的心情?——悲痛欲绝),确定文章的情感基调。

抓中心句“别了,我爱的中国,我全心爱着的中国”,感悟情感层层推进的表达方法(在文中出现几次?有什么不一样的?——先后出现3次,分别统领、总结三部分内容;前两次的“别了”后面用逗号,第三次的“别了”后面用感叹号,分别为直接抒情、表达依恋、

发表报效祖国的誓言之后的毅然离去。)。

教师对的文本解读直接决定了课堂的重点与趣味所在。戴建荣老师对文本的解读细致入微,无论是《登泰山观日》还是《别了,我爱的中国》,其实戴老师都是“弱水三千,只取一瓢饮”——《登泰山观日出》的叙述顺序、《别了,我爱的中国》的情感推进,只抓一个点,牵一发而动全身,能这样由点及面,并引导学生将揣摩到的写作方法运用于爱家、爱校、爱国等情怀的表达之中,其思想高度让我深深折服。