文言实词含义推断学案2012定稿

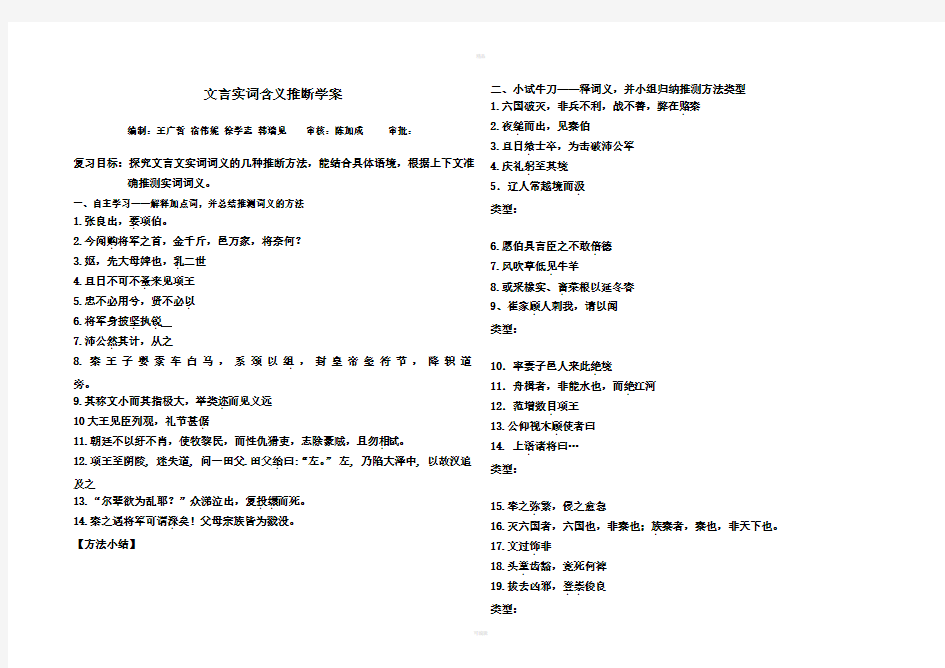

文言实词含义推断学案

编制:王广哲宿伟妮徐学志韩瑞见审核:陈加成审批:

复习目标:探究文言文实词词义的几种推断方法,能结合具体语境,根据上下文准确推测实词词义。

一、自主学习——解释加点词,并总结推测词义的方法

1.张良出,要.项伯。

2.今闻购.将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?

3.妪,先大母婢也,乳.二世

4.旦日不可不蚤.来见项王

5.忠不必用兮,贤不必以.

6.将军身披坚.执锐.

7.沛公然.其计,从之

8.秦王子婴素车白马,系颈以组.,封皇帝玺符节,降轵道旁。

9.其称文小而其指极大,举类迩.而见义远

10大王见臣列观,礼节甚倨.

11.朝廷不以纡不肖,使牧黎民,而性仇猾吏,志除豪贼,且勿相.试。

12.项王至阴陵, 迷失道, 问一田父.田父绐.曰:“左。”左, 乃陷大泽中, 以故汉追及之

13.“尔辈欲为乱耶?”众涕泣出,复投缳

..而死。

14.秦之遇将军可谓深.矣!父母宗族皆为戮没。

【方法小结】二、小试牛刀——释词义,并小组归纳推测方法类型

1.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂.秦

2.夜缒.而出,见秦伯

3.旦日飨.士卒,为击破沛公军

4.庆礼躬.至其境

5.辽人常越境而汲.

类型:

6.愿伯具言臣之不敢倍.德

7.风吹草低见.牛羊

8.或采橡实、畜.菜根以延冬春

9、崔家顾.人刺我,请以闻

类型:

10.率妻子邑人来此绝.境

11.舟楫者,非能水也,而绝.江河

12.范增数目.项王

13.公仰视木顾.使者曰

14. 上语.诸将曰…

类型:

15.奉之弥.繁,侵之愈急

16.灭六国者,六国也,非秦也;族.秦者,秦也,非天下也。

17.文过饰.非

18.头童.齿豁,竟死何裨

19.拔去凶邪,登崇

..俊良

类型:

20.当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加.兵谋魏十余年。

21.后窦氏贵盛,笃兄弟秉权,睚眦

..宿怨,无不僵仆。

22.若济.大水有舟楫也

23.深叹其能矫然拔.俗也

24. 侍者如言而至,无爽.者

类型:

25.单于素闻广贤,令曰:“得李广必生致.之。”

26.大将军青亦阴.受诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。

27.父友冯侍郎跻仲诸子没入勋卫家,先生赎而归.之。

类型:

三、小语段练习——翻译划线句子,并解释加点字

1.廖刚字用中,南剑州顺昌人。……绍兴元年,盗起旁郡,官吏悉逃去,顺昌民以刚为命。刚喻从盗者使反业,既而他盗入顺昌,部使都①檄刚抚定,刚遣长子迟喻贼,贼知刚父子有信义,亦散去。

注释:①部使都:职务名称,路政司。

翻译:刚喻从盗者使反业,既而他盗入顺昌,部使都(官职名:路政司)檄刚抚定,刚遣长子迟喻贼。

2.孙泰,山阳人也,少师.①皇甫颖,操守颇有古贤之风。泰妻即姨妹也。先是,

姨老矣,以二子为托,曰:“其长损一目,汝可娶其女弟

..②。”姨卒,泰娶其姊。

或诘之,泰曰:“其人有废疾,非泰不可适.③。”众皆伏.④泰之义。尝于市遇铁灯

台,市之,而命洗刷,却银也,泰亟往还之。中和中,将家.⑤于义兴,置一别墅,用缗钱二百千。既半授之矣,泰游吴兴郡,约回日当诣.⑥所止。居两月,泰回,停舟徒步,复以余资授之,俾.⑦其人他徙。于时睹一老妪,长恸数声。泰惊悸,

召诘之,妪曰:“老妇尝事翁姑于此,子孙不肖

..⑧,为他人所有,故悲耳。”泰怃.

⑨然久之,因绐曰:“吾适.⑩得京书,已别除官,不可住此,所居且命尔子掌之。”

言讫,解维而逝,不复返矣。

翻译:尝于市遇铁灯台,市之,而命洗刷,却银也,泰亟往还之。

①以……为师②妹妹③④

⑤⑥⑦⑧

⑨⑩

四、知识积累

字形分析法——汉字中的形声字占80%,形声字的形旁有表意的功能,会意字则本身就表意,是推知词义的重要方法。

1、从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)”与兵器有关

2、从“马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫”者与动物有关

3、从“(言)、辶(走)、彳(行)”者与人的行为有关

4其他较常见的偏旁:

禾-- 五谷贝-- 金钱歹-- 死亡皿-- 器具

纟-- 丝麻月-- 肉宀-- 房舍求-- 毛皮

目--- 眼隹(zhuī)-- 鸟

. .

文言实词含义的推断教案

文言实词含义的推断教案 【教学目标】 1、指导解题方略,掌握准确把握文言文实词词义的基本方法。 2、学会知识迁移,提高解题能力。 【教学重难点】 掌握推断文言文实词词义的基本方法。 【教学方法】 运用多媒体,讲练议结合。 【课时安排】 1课时 【教学过程】 【导入】 我们都知道,文言文阅读在高考试卷中占了18分(加断句题是21分),分值之多仅次于作文和现代文阅读,是高考考查的重点之一。在文言文的复习中,实词是教学的重点和难点。虽然历年来高考文言文实词大多来自课本,但由于语境的变化,加上词语词义本身的丰富性,我们要准确把握文言实词的词义并不是一件容易的事,因此掌握一些文言实词的解答技巧,无疑对我们是有帮助的。今天我们这节课就要教给个大家一些推断实词含义的方法。 【讨论交流】 同学们课前已经做了充分的预习,下面我们用5分钟分组讨论一下课前预习的六组练习,看看你们对加点实词的推断是否一致,并注意归纳每一组的推断方法。 (特别说明:以下“想一想”的内容作为“课前预习”提前印发给学生,上课时直接讨论;“试一试”内容展示在课件上) 推断文言实词在文中的含义的关键: 1、积累一定数量的实词; 2、掌握正确的推断方法。 【因例说法】 一、字形推断法 1、想一想 解释下列语句中加点字的意思。 ①以尔车来,以我贿.迁。(财物) ②农人告余以春及,将有事于西畴.。(田地) ③金就砺.则利。(磨刀石) ④振长策.而御宇内。(马鞭子) 2、方法阐释 汉字是表意文字,其中80%以上是形声字,由形旁和声旁组成,这些字中的形旁往往是表意的,我们可以通过这个表意的形旁来推测这个词的意思。 “贝”与钱财有关;“田”与田地或耕作有关; “石”与石头或坚硬有关;“”与竹子有关; “忄”与内心活动有关;“纟”与丝织品有关;

推断文言实词词义之八大法

推断文言实词词义之八大法

攻克文言文:推断文言实词词义之八大法 一、以形析义法。 汉字是表意文字,一个汉字的形体构造常常与这个汉字初始所表示的词义有或近或远的关系。汉字中的形声字占80%以上,其义符也为我们领悟词义提供了有利条件。我们完全可以通过汉字的形体结构特别是义符来探求、解说实词词义。如:“谈沧溟之广以为知海,不如贾客之一瞥;疏八珍之谱以为知味,不如庖丁之一啜。”“沧溟”都有表意形旁“氵”,其义应与水有关,联系后面“知海”二字,可判定“沧溟”为“大海”的意思;“辍”字,口旁,与吃、喝、叫有关,联系前面的“知味”,就能推断其含义是“吃”或“尝”。再如:“(先轸)免胄入狄师,死焉。狄人归其元,面如生。”(《左传?僖公三十三年》)“元”字由上下两部分组成,下部“儿”指人,上部“二”指明字义所指部位在人体顶部。故“元”是表示“人头”的意思。又如“冠”,字形由“寸(手)”、“冖(帽)”、“元”组成,表示手拿帽子戴在人头上。“寇”由“冖(房屋)”、“攴(手持棍棒)”“元”组成,表示手持武器入屋击人头部,

因而“寇”指“盗贼”。“冠”、“寇”中的“元”都表示人头。 二、以音猜义法。 古代汉语中,语音和语义有一定的关系,我们可以运用声训(训诂学术语)原理,找到通假关系,用本义去解释借义。如:“甲兵顿弊而人民日以安于佚乐”,句中“顿”与“钝”字形相似,读音相近,“钝”的含义是“不锋利”,“甲兵顿弊”就是“甲弊兵钝”,意即长期放弃战备,铠甲破弊,兵器也不锋利了。“顿”通“钝”。又如:昌期少年,不闲吏事,(闲:空闲)(04年湖北卷试题)。句中“闲”与“娴”通假,“熟悉”的意思,“娴于辞令”即为明证,“不闲吏事”就是“昌期少年,不熟悉吏事”的意思,所以,试题把“闲”理解为“空闲”就是错误的。 三、温故知新法。 对于某些词义不明,就要回忆它在哪些已学过的课文中出现过,是什么意思,哪种含义与这个语言环境切近,由此推求它在此处的含义。如:“及之而后知,履之而后艰。”句中“及”已知学过的义项有“赶上”“到达”等意思,“及郡下,

文言实词推断方法教(学)案

文言实词推断方法教案 教学目标 1. 通过练习,让学生了解并掌握文言实词推断的基本方法。 2. 学生能够推断出常见实词在文中的含义 , 培养学生阅读浅易文言文的能力。 教学重难点 掌握推断文言文实词词义的基本方法 教学方法 讲练议结合、学生合作探究和教师点拨相结合 教学过程 一、导入 文言实词的把握对文言文阅读至关重要,如果能把一篇文言文中的实词全部疏通的话,那这篇文章你就读懂了百分之七八十。那么,如何才能准确把握文言实词的含义呢?一方面我们要加强诵读,形成良好的语感;另一方面我们要多做积累,充实我们的知识储备库。而在具体的语言环境中,还有一些能帮助我们判断文言实词含义的方法。 二、教学过程 (一)完成练习,探究方法 1. 安排学生分组阅读下列文段,完成练习。 (一) 沫者,鲁人也,以勇力事鲁庄公。庄公好力。沫为鲁将、与齐战,三败北。鲁庄公惧,乃献遂邑之地以和。犹复以为将。 齐桓公许与鲁会于柯而盟。桓公与庄公既盟于坛上,沫执匕首劫齐桓公,桓公左右莫敢动,而问曰:“子将何欲?”沫曰:“齐强鲁弱,而大国侵鲁亦甚矣。今鲁城坏即压齐境,君其图之。”桓公乃许尽归鲁之侵地。既已言,沫投其匕首,下坛,北面就群臣之位,颜色不变,辞令如故。桓公怒,欲倍其约。管仲曰:“不可。夫贪小利以自快,弃信于诸侯,失天下之援,不如与之。”于是桓公乃遂割鲁侵地,沫三战所亡地尽复予鲁。 ——司马迁《史记刺客列传》 1. 下列加点词语的解释,不正确的一项是( B )

A. 以勇力事鲁庄公事:侍奉 B. 乃献遂邑之地以和和:和平 C. 北面就群臣之位就:靠近,引申为“回到” D. 沫三战所亡地尽复予鲁亡:丢失 2. 解释下列加点词的含义。 沫执匕首劫齐桓公胁迫君其图之考虑 沫投其匕首丢下桓公怒,欲倍其约通“背”,背叛 (二) 白少傅居易,文章冠世,不跻大位。先是,禹锡大和中为宾客时,太尉德裕同分司东都。禹锡谒于德裕曰:“近曾得白居易文集否?”德裕曰:“累有相示,别令收贮,然未一披,今日为吾子览之。”及取看,盈其箱笥,没于尘坌。既启之而复卷之,谓禹锡曰:“吾于此人,不足久矣。其文章精绝,何必览焉!但恐回吾之心,所以不欲观览。”其见抑也如此。衣冠之士,并皆忌之,咸曰:“有学士才,非宰臣器。”识者于其答制中见经纶之用,为时所排,比贾谊在汉文之朝,不为卿相知,人皆惜之。 ——节选自宋光宪《北梦琐言》,有删改。 3. 下列加点词语的解释,不正确的一项是( C ) A文章冠世,不跻大位跻:晋升 B.累有相示相:动作偏指一方,指“我” C.既启之而复卷之启:启发 D.其见抑也如此见:表被动 4. 解释下列加点词的含义。 别令收贮,然未一披看盈其箱笥,没于尘坌箱子;尘埃 有学士才,非宰臣器才能为时所排排斥 (三) 仲长统字公理,山阳高平人也。少好学,博涉书记,赡于文辞。年二十余,游学青﹑徐﹑并﹑冀之间,与交友者多异之。并州刺史高干,袁绍甥也。素贵有名,招致四方游士,士多归附。统过干,干善待遇,访以当时之事。统谓干曰:“君有雄志而无雄才,好士而不能择人,所以为君深戒也。”干雅自多,不纳其言,统遂去之。无几,干以并州叛,卒至于败。并、冀之士皆以是异统。统性俶傥,敢直言,不矜小节,默语无常,时人或谓之狂生。每州郡命召,辄称疾不就。常以为凡游帝王者,欲以立身扬名耳,而名不常存,人生易灭,优游偃仰,可以自娱,欲卜居清旷以乐其志。——选自后汉书《仲长统传》 5. 下列加点词语的解释,不正确的一项是( B )

文言实词词义推断八法

文言实词词义推断八法 教学博苑 09-14 0559 文言实词词义推断八法 四川省绵竹中学龚志华 一、语境推断法 文言文阅读使用最多的方法就是猜读,如何猜读,即依靠上下文。就文言实词而言,语境可分为句子的内部环境和外部环境。所谓内部环境,就是指句子本身的语言环境;所谓外部环境,就是针对整段文字、整篇文章而言的大语境。有些句子中的实词词义,我们可以借助语境来推断。 如2011年四川卷文言阅读第一题: 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是() A.徐至庭前徐:缓慢B.安可厕诸君子间厕:置身 C.惠之谷惠:赠送D.刺船而去刺:乘坐 其中“刺船而去”中的“刺”出现的完整句子是“刺船而去,遣人遥尾其后”,将这一句补完整就是“(吕徽之先生)刺船而去,(富人)遣人遥尾其后”,从全文看,我们应该知道吕徽之先生经常回避名声的困扰,耕田打渔以自给,他之所以“刺船而去”,是因为生气,不取不义之财,坚持要买。从他坚持的农家身份以及个性、品格来说,此处的“刺”讲为“乘坐”显然是不当的,因为“乘坐”的话,就该有别的船家,而实际上吕徽之经常打渔,自然可以自我撑船,再有,吕徽之不想为名声所累,所以从言语和行动上都表现自己是农人,而不是颇有名气的吕处士。据此,我们可断定“刺”讲为“乘坐”不妥,应该讲为“撑”。 二、语言结构推断法 古人行文讲究对称,处于对应位置的词语往往在意义上相同、相近或相反、相对,我们可据此进行判断。

如2011年湖北卷文言阅读第一题: 对下列语句中加点词语的解释,不正确的一项是 A.外被项籍之灾,内离牧竖之祸离:遭受 B.期日迫卒,功费大万百余迫卒:急促 C.物故流离以十万数物故:死亡 D.而顾与暴秦乱君竞为奢侈顾:回头 其中A句上下句为并列关系,“被”与“离”意义相同,都讲为“遭受”。 又如2011年四川卷文言翻译中的一句: 治中策蹇驴,时犹布衣,见先生风神高简,问曰:“得非吕徽之乎?” 其中“风神高简”,“风”与“神”“高”与“简”之间都是并列知系,讲为“风采神韵高洁简淡”。 三、语法分析推断法 根据汉语语法知识,主语、宾语大多是由名词、代词、形容词充当;谓语大多是由形容词、动词充当;定语是由名词、代词、形容词充当,状语是由副词充当。根据词在句子中的语法地位来推断它的词性,进而推断它的词义。 如2011年福建卷文言翻译中的如下一句: 吾为子新其亭,而更题曰“一柱”,可乎? “吾”为主语,“新”“题曰”都该作谓语,由此可知,“新”是形容词作动词“新修”;“题”也是动词为“命名或题名”,整个句子译为“我为你新修那座这亭子,并重新命名为‘一柱’”,可以吗?” 如2011年四川卷文言翻译中的如下句子: 治中策蹇驴 “策”作谓语,名词用用动词,讲为“鞭打”。

文言实词含义推断公开课教案

把握规律巧解实词 ——文言实词含义的推断 【教学目标】 1、指导解题方略,掌握准确把握文言文实词词义的基本方法。 2、学会知识迁移,提高解题能力。 【教学重难点】 掌握推断文言文实词词义的基本方法。 【教学方法】 运用多媒体,讲练议结合。 【课时安排】 1课时 【教学过程】 【导入】 我们都知道,文言文阅读在高考试卷中占了15分,分值之多仅次于作文和现代文阅读,是高考考查的重点之一。在文言文的复习中,实词是教学的重点和难点。虽然历年来高考文言文实词大多来自课本,但由于语境的变化,加上词语词义本身的丰富性,我们要准确把握文言实词的词义并不是一件容易的事,因此掌握一些文言实词的解答技巧,无疑对我们是有帮助的。今天我们这节课就要教给个大家一些推断实词含义的方法。 【讨论交流】 同学们课前已经做了充分的预习,下面我们用5分钟分组讨论一下课前预习的六组练习,看看你们对加点实词的推断是否一致,并注意归纳每一组的推断方法。 (特别说明:以下“想一想”的内容作为“课前预习”提前印发给学生,上课时直接讨论;“试一试”内容展示在课件上) 推断文言实词在文中的含义的关键: 1、积累一定数量的实词; 2、掌握正确的推断方法。 【因例说法】 一、字形推断法 1、想一想 解释下列语句中加点字的意思。 见幻灯片第一组 ①以尔车来,以我贿迁。(财物) ②农人告余以春及,将有事于西畴。(田地) ③金就砺则利。(磨刀石) ④振长策而御宇内。(马鞭子) 你能推断出加点字的意思吗? 你是用什么巧妙的方法解决的? 2、方法阐释 汉字是表意文字,其中80%以上是形声字,由形旁和声旁组成,这些字中的形旁往往是表意的,我们可以通过这个表意的形旁来推测这个词的意思。 “贝”与钱财有关;“田”与田地或耕作有关; “石”与石头或坚硬有关;“ ”与竹子有关; “忄”与内心活动有关;“纟”与丝织品有关; “饣”与食物或吃有关;“辶”与行走、行动有关; “刂”与刀或使用刀有关;“王”与玉有关 3、课堂练习

推断文言实词的含义(教案)

推断文言实词的含义(教案) 教学园地 11-05 2357 : 推断文言实词的含义(教案) 教学目标 培养推断文言实词含义的能力, 提高文言文阅读的水平。 教学内容与步骤 高考文言文阅读考查的关键是读懂原文,准确地把握文意,而能读懂原文的最重要的条件是能正确理解文中实词的意义。鉴于此,掌握一些推断文言实词意义的方法,对学好文言文和应试都大有裨益。 一、 例题: 1、贫民虽平价不能籴。 2、郡不产谷实,而海出珠宝,与交祉比境,常通商贩,贸籴粮食。 解析:会意字,上为“入”,下为“米”,整合可知。 解答:籴——买进粮食联想:粜——卖出粮食 启示:汉字的形旁与字义有关 再如: (1)用“贝”字作偏旁的字:购 例:穷饿无聊,追购又急 ﹙购悬赏捉拿﹚

结论用“贝”作偏旁的字大都与“钱财”有关 ⑵用“ 糸”作偏旁的字缢绡缒 例句① 自缢于庭树《孔雀东南飞》 ②一曲红绡不知数《琵琶行》 ③夜缒而出,见秦伯《烛之武退秦师》 结论用“糸”作偏旁的字大都与“绳索、丝织品”有关。 ⑶.用“王”作偏旁的字:瑾瑜璐 例句:①.何故怀瑾握瑜《屈原列传》 ﹙瑾、瑜美玉,此处比喻美好品格﹚ ②.被明月兮佩宝璐《涉江》 ﹙璐美玉﹚ 结论用“ 王”作偏旁的字大都与美玉有关。 补充:部分偏旁与字义的关系: “钅(金)、木、氵(水)、(火)、土” ——与五行有关; “刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳(shū)”——与兵器有关; “马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫” ——与动物有关; “辶(走)、彳(行)、(心)、(言)” ——与人的行为有关。 其它: 禾----五谷、皿----器具、

宀----房舍、冖----笼罩、 求----毛皮、歹----死亡、 月----肉、页----首、 目-----眼、尸 ----身体、 隹(zhuī)----鸟雀 ...... 二、例题: ①金就砺则利 ②邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 ③生而眇者不识日 解析:从字形入手 ①“砺”,“石”旁。推断它可能与一种“石”有关,据上下词意“金”和“利”可知,“砺”:“磨刀石”。 ②“昳”,从“日”,有光,联系“形貌”及”丽”,“昳” 可以理解 为“光彩”。 ③“眇”,从“目”从“少”,联系下文“不识日”,可推知为眼盲。 归纳: 以形推义,联系语境 汉字中的形声字占90%以上,大都可以通过字形结构分析来解释其词义(其形旁为我们领悟词义提供了有利条件)。如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”的意义,“造”的形旁为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”“去”的意思。“造”的其他意义“制造”“成就”显然与这里的文意不符。 根据汉字的造字特点,我们能够从汉字的字形来推断文言实词的词义。如《送东阳马生序》中写青少年时求学的种种艰苦时说:“天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。”能否理解该句的关键是对“怠”字的掌握程度。据造字法我们可知,“怠”是个形声字,从心台声。其形旁“心”,本义为心脏。从“心”的字的含义大多与人的思维、情感等心理活动及人的道德品质有关。知道了这些。再联系“手指不可屈伸”一语和“弗”等词语,可推断出这里“怠”的含义是由本义“怠慢、轻慢”引申出来“懈怠”的意思。再如《赤壁之战》中“初一交战,操军不利,引次江北”句中的“引”,是会意字,从

文言虚词意义和用法推断

文言虚词意义和用法的推断 文言文中,除了实词之外,还有一批数量可观的虚词。这些虚词在文言文中经常见到,在高考也经常考到。“之乎者也焉矣哉,用得不错是秀才”,从古人的这句话中,能够就看出文言虚词的重要性。这些虚词,在表达上各自具有不同的意义或语法作用。所以,我们就有必要了解它的意义和用法;又因为语言环境不同,它们的意义和用法也会不同,这也就要求我们在掌握基础之后,能够灵活机动,学会推断。 【考纲透视】 2009年普通高考语文科《考试大纲》要求“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”。理解这个要求,要从两个层次加以把握:一是“常见文言虚词”的范围,即《考试大纲》规定的18个文言虚词,即而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之;二是“在文中的意义和用法”,高考中对常见文言虚词用法的理解,是指在阅读材料中根据上下文的语境具有懂得并加以解释的水平,而不是要求考生凭空地去历数哪些常见文言虚词具有哪些用法。 【解题技巧】 理解文言虚词的意义和用法,须根据具体的语言环境来推断。以下方法能够协助我们解题。 一、看语法结构。 无论是现代文还是文言文,其语句的组合都靠的是语法。因而,借助语法结构分析,能够协助我们推断文言虚词的用法。 例如:臣之.壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。(《烛之武退秦师》) “臣之壮”是主谓短语,“之”用在主谓之间,取消句子的独立性,不译。 如:我见相如必辱之.。(司马迁《廉颇蔺相如列传》) “辱之”是动宾短语;“之”是动词“辱”的宾语,代词,代“蔺相如”,可译为“他”。 再如:东割膏腴之.地,北收要害之.郡。(贾谊《过秦论》) “膏腴之地”和“要害之郡”都是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。 二、看前后内容。 辨析虚词前后的语句内容,也是我们区别虚词用法的一种方式。比如“而”作连词,有几种情况最易混淆,即表并列、表递进、表承接。最简单的区分方法就是考察“而”前后内容的结构,如果是非动词性内容,则不能表示承接关系。反之,则可将“而”前后的内容调整次序实行辨析,表承接关系的“而”表示动作的先后性,所以前后内容的次序绝不可颠倒;至于表递进关系的“而”则表示后面的内容较前者更进一步,所以次序不能颠倒。只有表并列关系的“而”其前后的内容能够颠倒,且意思基本不发生变化。 如在《过秦论》一课中,“此四君者,皆明智而.忠信,宽厚而.爱人,尊贤而.重士”,此句中的三个“而”所连接的内容,能够前后对调位置,大意未变,因而表示的都是并列关系;“然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而.迁徙之徒也”,“瓮牖绳枢之子”是形容陈涉之穷困,“氓隶之人”是说陈涉社会地位低,是下层百姓,“迁徙之徒”是指被征发的人,更无地位可言。所以,此处的“而”表示的是递进关系,突出陈涉的身份之卑微。 再如2009年高考安徽卷第5题,“遂扫石而.坐”与“弃甲曳兵而.走”,第一个“而”所连接的“扫”与“坐”都是动词,且这个词的顺序不能颠倒,有先后之分,所以这个“而”是表承接关系的连词;第二个“而”连接的是状语和中心语,“弃甲曳兵”修饰“走”,描绘出的是“走”的情态,表修饰关系。

文言实词推断方法公开课教学案

文言实词推断方法公开课教学案 学习目标:1. 通过练习,让学生了解并掌握文言实词推断的基本方法。 2. 学生能够推断出常见实词在文中的含义 , 培养学生阅读浅易文言文的能力。 学习重难点:掌握推断文言文实词词义的基本方法 学习方法:讲练议结合、学生合作探究和教师点拨相结合 学习过程: 一、导入 文言实词的把握对文言文阅读至关重要,如果能把一篇文言文中的实词全部疏通的话,那这篇文章你就读懂了百分之七八十。那么,如何才能准确把握文言实词的含义呢?一方面我们要加强诵读,形成良好的语感;另一方面我们要多做积累,充实我们的知识储备库。而在具体的语言环境中,还有一些能帮助我们判断文言实词含义的方法。 二、学习过程 (一)完成练习,探究方法 1. 安排学生分组阅读下列文段,完成练习。 (一) 曹沫者,鲁人也,以勇力事鲁庄公。庄公好力。曹沫为鲁将、与齐战,三败北。鲁庄公惧,乃献遂邑之地以和。犹复以为将。 齐桓公许与鲁会于柯而盟。桓公与庄公既盟于坛上,曹沫执匕首劫齐桓公,桓公左右莫敢动,而问曰:“子将何欲?”曹沫曰:“齐强鲁弱,而大国侵鲁亦甚矣。今鲁城坏即压齐境,君其图之。”桓公乃许尽归鲁之侵地。既已言,曹沫投其匕首,下坛,北面就群臣之位,颜色不变,辞令如故。桓公怒,欲倍其约。管仲曰:“不可。夫贪小利以自快,弃信于诸侯,失天下之援,不如与之。”于是桓公乃遂割鲁侵地,曹沫三战所亡地尽复予鲁。 ——司马迁《史记刺客列传》(译文:曹沫是鲁国人,凭借其勇敢和智谋效力于鲁庄公。庄公十分喜好打仗。曹沫为 鲁国的大将,和齐国作战,三次都输掉了。鲁庄害怕了,想要把遂邑这个地方送给齐国 来求和,但仍然以曹沫为大将。 齐桓公与鲁庄公相约在柯这个地方盟誓。庄公与桓公已经在祭祀的天坛开始盟誓, 曹沫手拿匕首劫持了齐桓公,桓公的身边的人不敢有任何行动,只是问他:“你想要干 什么?”曹沫说:“齐国强大而鲁国弱小,而强国侵占鲁国已经够多了,现在鲁国的京

推断文言实词词义之八大法

攻克文言文:推断文言实词词义之八大法 一、以形析义法。 汉字是表意文字,一个汉字的形体构造常常与这个汉字初始所表示的词义有或近或远的关系。汉字中的形声字占80%以上,其义符也为我们领悟词义提供了有利条件。我们完全可以通过汉字的形体结构特别是义符来探求、解说实词词义。如:“谈沧溟之广以为知海,不如贾客之一瞥:疏八珍之谱以为知味,不如庖丁之一啜。”“沧溟”都有表意形旁“X ”,苴义应与水有关,联系后面“知海”二字,可判左“沧溟”为“大海”的意思:“辍”字,口旁,与吃、喝、叫有关,联系前而的"知味”,就能推断英含义是“吃”或“尝”。再如:"(先轸)免胃入狄师,死焉。狄人归其元,而如生。”(《左传?僖公三十三年》)“元”字由上下两部分组成,下部"儿”指人,上部“二”指明字义所指部位在人体顶部。故“元”是表示“人头”的意思。又如“冠”,字形由'‘寸(手)”、“一(帽)”、“元”组成,表示手拿帽子戴在人头上。“寇”由“I (房屋)”、“支(手持棍棒)”''元”组成,表示手持武器入屋击人头部,因而“寇”指“盗贼”。“冠”、‘'寇”中的“元”都表示人头。 二、以音猜义法。 古代汉语中,语音和语义有一立的关系,我们可以运用声训(训诂学术语)原理,找到通假关系,用本义去解释借义。如:“甲兵顿弊而人民日以安于佚乐”,句中"顿”与"钝” 字形相似,读音相近,''钝”的含义是“不锋利”,''甲兵顿弊”就是“甲弊兵钝”,意即长期放弃战备,铠甲破弊,兵器也不锋利了。“顿”通"钝”。又如:昌期少年,不闲吏事,(闲:空闲)(04年湖北卷试题)。句中“闲”与“娴”通假,'‘熟悉”的意思,“娴于辞令”即为明证,"不闲吏事”就是“昌期少年,不熟悉吏事”的意思,所以,试题把“闲”理解为'‘空闲”就是错误的。 三、温故知新法。 对于某些词义不明,就要回忆它在哪些已学过的课文中岀现过,是什么意思,哪种含义与这个语言环境切近,由此推求它在此处的含义。如:“及之而后知,履之而后艰。”句中“及” 已知学过的义项有“赶上”“到达”等意思,“及郡下,诣太守,说如此”(陶渊明《陶花源记》)即是依据。这里用法与“到达”相接近,但不确切。"到达”可引伸为'‘接触”,由此再引伸为'‘实践”。该句中“及”即为"实践”的意思。“履”字,已知学过的有“鞋子”之义。如"郑人买履”,接触过的成语有"如履平地”、"如履薄冰”,其中'‘履”均作"以足踏地”讲,这是“履”的本义。此句中的“履”应是在本义的基础上引伸为“迫过”、“经过” 或"实行”的意思。再如:富人不占田籍而质人出券至万亩(质:质问)(05年重庆高考试题)"质”字,已学过的有“做人质”''做抵押品”的意思("于是为长安君约车百乘,质于齐,兵乃岀”即为明证),全句意为''有富人不占有田籍却以別人的田券作抵押霸占上地万亩”。又如,高考题判断下列选项的正误:A、讽帝大征四方寄技讽:劝告。B、咸私哂其矫饰焉哂:讥笑。C、恐为身礼品,每遇人尽礼遇:优待。D、太宗初即位,务止奸吏务:致力。本题考查理解常见实词在文中的含义,所考查的这几个实词确实是在古诗文中十分常见的,或曾在课文中见过,或在常见成语中使用,我们完全可以比照相关的句子去理解:A项中的"讽”比照“邹忌讽齐王纳谏”(《邹忌讽齐王纳谏》),B句中的“哂”比照“夫子哂之”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》),C项中的“遇”比照“遇臣甚厚”,(《陵信陵君窃符救赵》), D项中“务”比照''除恶务尽”等等。它们各

文言文的猜读

文言文的猜读,不仅实词管用,虚词也相当给力。文言虚词大多“身兼数职”、灵活多变,因此理解起来难度较大。这就需要考生在平时加强朗读、背诵,培养文言文语感的同时,探寻规律,掌握一定的文言虚词用法和意义的推断技巧。以下八法,谨供参考。 一、代入筛选法 这是我们最常用的方法。如果我们熟记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。 以“而”为例,其主要用法有:连词,译为“又”、“而且”、“就”、“却”、“如果”、“因而”;代词,译为“你”、“你的”;动词译为“好像”等。 若要在①“蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者”、②“置之地,拔剑撞而破之”、③“青,取之于蓝,而青于蓝”、④“诸君而有意,瞻予马首可也”、⑤“君子博学而日参省乎己”、⑥“某所,而母立于兹”中找出与其他各句不同用法的句子,在一一代入进行理解和筛选后,就不难确定应为作代词“你的”解释的⑥了。 二、语境推断法 文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。此法对起关联词语作用的虚词特别有效。 如“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”,“故”是“所以”的意思推断,前后句意为因果关系,“以”应为表原因的“因为”。 三、词性界定法 有些文言虚词有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么,其用法肯定也不同。 如“吾将以身死白之”/“险以远,则至者少”,前句“以”用在名词“身”前,又处在动词“死”前,可以推断“以”应该是介词,与“身”组成介宾短语做“死”的状语;后句中“以”用在“险”和“远”两个形容词中间,应该是表示并列的连词,所以两句用法不同。 四、句位分析法 一些虚词在句中的位置不同,所起的作用也就不同。如“其”,在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”,如“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”;在句中,动词后一般是代词。如“秦王恐其(代荆轲)破璧”,名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(一定)无忘乃父之志”/“吾其(还是)还也”。又如“焉”,在句首,如“焉有仁人在位,罔民而可为也”,哪里;在句中,如“杀鸡焉用牛刀”,何必;在句末,如“以俟夫观人风者得焉”,代词,相当于“之”。尤其需注意,在句末动词后,有时是兼词“于此”,如“风雨兴焉”;在句末形容词后,为形容词词尾“……的样子”,如“盘盘焉, 焉”。 五、全句关照法 许多文言虚词的意义不存在,在句中主要起一定的语法或语气作用,因此,只有依靠对全句的分析和把握才能准确理解它。如作语气助词的“也、矣、焉、哉”,在疑问句末助疑问语气,在感叹句末助感叹语气,在陈述句末助陈述语气,它们始终是与全句“息息相关”的。

教案:推断文言实词的含义

教案:推断文言实词的含义 教案:推断文言实词的含义 教学目标 培养推断文言实词含义的能力,提高文言文阅读的水平,推断文言实词的含义(教案)。 教学内容与步骤 高考文言文阅读考查的关键是读懂原文,准确地把握文意,而能读懂原文的最重要的条件是能正确理解文中实词的意义。鉴于此,掌握一些推断文言实词意义的方法,对学好文言文和应试都大有裨益。 一、例题: 1、贫民虽平价不能籴。 2、郡不产谷实,而海出珠宝,与交祉比境,常通商贩,贸籴粮食。 解析:会意字,上为"入",下为"米",整合可知。 解答:籴--买进粮食联想:粜--卖出粮食 启示:汉字的形旁与字义有关 再如: (1)用"贝"字作偏旁的字:购 例:穷饿无聊,追购又急 ﹙购:悬赏捉拿﹚ 结论:用"贝"作偏旁的字大都与"钱财"有关

⑵用"糸"作偏旁的字:缢绡缒 例句:①自缢于庭树《孔雀东南飞》 ②一曲红绡不知数《琵琶行》 ③夜缒而出,见秦伯《烛之武退秦师》 结论:用"糸"作偏旁的字大都与"绳索、丝织品"有关。 ⑶.用"王"作偏旁的字:瑾瑜璐 例句:①.何故怀瑾握瑜《屈原列传》 ﹙瑾、瑜:美玉,此处比喻美好品格﹚ ②.被明月兮佩宝璐《涉江》 ﹙璐:美玉﹚ 结论:用"王"作偏旁的字大都与美玉有关。 补充:部分偏旁与字义的.关系: "钅(金)、木、氵(水)、(火)、土" --与五行有关; "刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳(shū)" --与兵器有关; "马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫" --与动物有关; "辶(走)、彳(行)、(心)、(言)" --与人的行为有关。 其它: 禾--五谷、皿--器具、

宀--房舍、冖--笼罩、 求--毛皮、歹--死亡、 月--肉、页--首、 目---眼、尸--身体、 隹(zhuī)--鸟雀. 二、例题: ①金就砺则利 ②邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 ③生而眇者不识日 解析:从字形入手 ①"砺","石"旁。推断它可能与一种"石"有关,据上下词意"金"和"利"可知,"砺":"磨刀石"。 ②"昳",从"日",有光,联系"形貌"及"丽","昳"可以理解 为"光彩"。 ③"眇",从"目"从"少",联系下文"不识日",可推知为眼盲。 归纳: 以形推义,联系语境 汉字中的形声字占90%以上,大都可以通过字形结构分析来解释其词义(其形旁为我们领悟词义提供了有利条件)。如"君径造袁所寓之法华寺"一句中"造"的意义,"造"的形旁为"之",联系下文"袁所寓之法华寺",不难推测与处所关联的词义应是"到""去"的意思。"造"的其他意义"制造""成就"显然与这里的文意不符。

高考专题复习文言文实词推断教学案

高考专题复习文言文实词推断教学案 高考专题复习文言文实词推断教学案模板 教学案导入:我们都知道,文言文阅读在高考试卷中占的分值仅次于作文和现代文阅读,是高考考查的重点之一。如何做好文言文阅读,关键就是准确理解文段,尤其是准确理解文段中文言实词的词义。本节课我们就一起来学习推断文言实词词义的几种基本方法。 一、学习重点:学习推断文言实词词义的几种基本方法。 二、课前预习:解释下列加点词语在句中的正确含义。 1.妪,先大母婢也,乳二世喂养2.至丹以荆卿为计,始速祸焉招致3.将军身披坚执锐坚硬的盔甲锐利的`兵器4.忠不必用兮,贤不必以任用5.大王见臣列观,礼节甚倨傲慢6.人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉边境7.不使内有余帛,外有赢财多8.使童子烛之用蜡烛照9.秦之遇将军可谓深矣,父母宗族皆为戮没刻毒10.有势者朱丹其门,闻瑞至,黝之漆成红色漆成黑色11.侯生摄敝衣冠,直上载公子上坐破旧的总结:这些实词都是我们非常熟悉的,有的是我们书本学过的,有的是课外练习做过的。然而大家可以看一下,这些实词可以说都是一些特殊的实词,还是比较难的。比如说涉及了一些词类活用或者是一些并不常用的词义。那么,怎样才能正确理解这些实词呢?关键:1、积累一定数量的实词2、掌握正确的方法推断文言实词一般来说,有六种基本方法,我们先来看第一种: 三、类型例说:

(一)、联想推断 1.联想课文有关语句:课文迁移法,对所学课文中重点词义准确记忆,通过联想比较推断。 ①既有令名,复求寿考便言多令才美好②铨简秀士简能而任之选拔官吏③晁错为内史,贵幸用事赵太后新用事,秦急攻之执政④引次江北又间令吴广之次所旁丛祠中驻扎⑤此地有崇山峻岭,茂林修竹。邹忌修八尺有余长⑥曾不知老之将至曾不若孀妻弱子连都,竟⑦向之所欣,俯仰之间,以为陈迹。向吾不为斯役,则九已病矣以前⑧进之布指算,不爽(2007年高考江苏卷)差错少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽差错女也不爽,士贰其行差错⑨志义相合,刑牲盟生死(2007年高考江苏卷)宰杀杀人如不能举,刑人如恐不胜(《鸿门宴》)杀⑩道济趋下阶(2007年高考江苏卷)快走他日趋庭,叨陪鲤对(《滕王阁序》)快走入而徐趋,至而自谢曰快走

【人教版】推断文言虚词含义八法

推断文言虚词含义八法 掌握常见的文言虚词是阅读浅易文言文的基础。推断文言虚词用法在各种考试中经常出现,这也说明:推断虚词在具体语境中的用法和意义,是中学生必须具备的一项学习能力。由于在具体的使用中,虚词的用法非常灵活而多变,因此理解起来困难较大,它不仅需要我们朗读并背诵一定的文言文来形成语感,识记其基本用法来形成知识系统,还需要我们具备在具体情况下推断其用法和意义的能力。下面介绍八种常用的推断方法,供同学们学习和考试时参考。 1.句意分析法 根据句子的大意推断虚词在文中的用法和意义,在学习和应试中常用。如“非挟太山以.超北海之类也”,根据句意“不是挟带着泰山来跨过北海这一类情况”,就可确定“以”是连词“来”,表目的。又如“府吏闻此变,因.求假暂归”一句的“因”是什么词,可以结合句子的意思“府吏听说了这个变故,就暂时请假赶了回去”,确定“因”是连词“于是,就”,表承接关系。 2.上下文推断法 根据上下文的意思来推断,也是在总体把握文句意义的基础上来确定某个词的用法和意义。如“设九宾于廷,臣乃.敢上壁”一句,这里的“乃”是副词还是连词呢?我们可以考查一下前文的意思:前文蔺相如说和氏璧是天下共同称颂的宝玉,赵王送璧时设九宾礼于庭,表示对大国的尊重,那么璧送来了,秦王也应对赵国表示尊重,“设九宾于廷”。这样开来,蔺相如提出的是一个必要条件,两句间是“只有……才……”的关系,因此,“乃”是应解释为“才”,表条件。 3.代入筛选法 如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。如“慎勿为妇死,贵贱情何薄”,我们知道“何”的主要用法和义项有:①疑问代词,译为“什么”“哪里”“为什么”“怎么样”等;②副词,译为“怎么能”“什么”“多么”等;③通“呵”,“喝问”;⑤复音虚词“奈何”“何如”“何乃”“何其”等。一一代入进行理解和筛选,就不难确定副词“多么”这个义项了。 4.交换理解法 如果给出两个句子,让我们判断句中某个虚词的用法是否相同,我们可以将其中能确定的一句中的虚词用法和意义代入另一句来理解,看句子是否讲得通,如果讲得通,那用法和意义就是一样的,如果讲不通,意义和用法就不一样。如判断“与我银,为.君致阁职”“谁为.大王为此计者”这两句,我们知道第二句中的“为”是介词“替”“给”,代入第一句理解:“给我银子,我替你谋个内阁职务。”句子是通的,所以该处的“为”也作介词“替”“给”讲。 5.结构推断法 一是可以根据句子的对称关系来推断。文言句子讲究整齐、对称,抓住这点,我们可从一个词的意义和用法推知相同位置的另外一个词的意义和用法。如“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,“而”是连词表修饰关系的,那么“以”也该和它相同,作连词表修饰关系。二是根据词语在句子中所作的成份来推断。不同的句子成份就决定了词语的不同词性和用法。如“纵其.所如,或立于陂田”“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其.孰能讥之乎”两句,第

我的文言实词含义推断口诀

我的文言实词含义推断口诀 麻城博达学校项锦华 高考对文言实词的要求很高,一是数量多,相对于文言虚词(只有15个,或者说18个)来说,多出十几倍(200个以上);二是赋分多,不仅是释义正误判断题,还有文言翻译题,文意理解判断题等,共有15分之多;三是所涉及的知识点多(如下文所言四点)。因此,文言实词的复习备考是个浩繁的工程。 对文言实词的理解主要靠推断。为帮助学生以简驭繁,正确推断文言实词的含义,我编写出如下推断口诀: 文言实词求真训,四点知识须记准。 语法分析来断定,相似结构看对应。 成语语素作参考,联想课文寻佐证。 依文断义是前提,断之有据为根本。 开头两句讲内容,中间四句讲推断方法,后两句是推断原则。 “文言实词求真训,四点知识须记准”是说要正确解释文言实词,必须准确记住四点文言实词的知识,即: 1.一词多义,即一个实词在不同的语句中表达不同的意义; 2.古今异义,即同一个词在古代汉语和在现代汉语中分别表达不同的意义,又可细分为词义扩大、词义缩小、词义转移、感情色彩变化和名称说法改变等几种情况; 3实词活用,即名词、动词、形容词等实词在一定的语言环境中发生词类或功能的变化,如:名词活用作动词、名词作状语,动词活用作名词,形容词活用作名词、形容词活用作动词,以及使动用法、意动用法和为动用法等; 4.偏义复词,即指一个复音词由两个意义相关或相反的语素构成,但整个复音词的意思只取其中一个语素的意义;而另一个语素只是作为陪衬,只有一个形式,只起到构词的作用。例如:“契阔谈宴,心念旧恩。”“契阔”中的“契”是投合,“阔”是疏远,在这里是偏义复词,偏用“契”的意义。“契阔谈宴”就是说两情契合,在一处谈心宴饮。 如湖北2013年高考卷第12题3个翻译的语句,既有一词多义,如“拜”、“顾”、“差”等;又有古今异义,如“亿”、“予”等;还有实词活用,如“侧”(名词作状语,在旁边)、“入”(使动用法,使…进、引进)等。 关于文言实词的推断,应在一定量的文言词义的积累的基础上,学会采用如下四种方法: 1. 语法分析来断定,即用语法分析法推断词义 实词在句子中都有一定的语法作用。如:充当主语或宾语的多为名词或代词,充当谓语的多为动词或形容词,充当状语的有名词、动词和形容词。根据实词在句中的语法作用可以推出其意义。如2010年重庆高考题D选项将“贫甚,质女婢于人”中的“质”字解释为“人质”。我们根据“质”字用在“女”字之前充当谓语以支配“女”字的语法特点,可以断定它不可能作名词“人质”而只

推断文言实词的含义

推断文言实词的含义(教案) 教学目标 培养推断文言实词含义的能力, 提高文言文阅读的水平。 教学内容与步骤 高考文言文阅读考查的关键是读懂原文,准确地把握文意,而能读懂原文的最重要的条件是能正确理解文中实词的意义。鉴于此,掌握一些推断文言实词意义的方法,对学好文言文和应试都大有裨益。一、 例题: 1、贫民虽平价不能籴。 2、郡不产谷实,而海出珠宝,与交祉比境,常通商贩,贸籴粮食。 解析:会意字,上为“入”,下为“米”,整合可知。 解答:籴——买进粮食联想:粜——卖出粮食 启示:汉字的形旁与字义有关 再如: (1)用“贝”字作偏旁的字:购 例:穷饿无聊,追购又急 ﹙购:悬赏捉拿﹚ 结论:用“贝”作偏旁的字大都与“钱财”有关 ⑵用“糸”作偏旁的字: 缢绡缒 例句: ①自缢于庭树《孔雀东南飞》 ②一曲红绡不知数《琵琶行》 ③夜缒而出,见秦伯《烛之武退秦师》 结论:用“糸”作偏旁的字大都与“绳索、丝织品”有关。 ⑶.用“王”作偏旁的字:瑾瑜璐 例句:①.何故怀瑾握瑜《屈原列传》 ﹙瑾、瑜:美玉,此处比喻美好品格﹚ ②.被明月兮佩宝璐《涉江》 ﹙璐:美玉﹚ 结论: 用“王”作偏旁的字大都与美玉有关。 补充:部分偏旁与字义的关系: “钅(金)、木、氵(水)、(火)、土” ——与五行有关; “刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳(shū)” ——与兵器有关; “马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫” ——与动物有关; “辶(走)、彳(行)、(心)、(言)” ——与人的行为有关。 其它: 禾----五谷、皿----器具、 宀----房舍、冖----笼罩、 求----毛皮、歹----死亡、 月----肉、页----首、 目-----眼、尸----身体、 隹(zhuī)----鸟雀...... 二、例题: ①金就砺则利

文言虚词【高考文言虚词推断方法】

文言虚词【高考文言虚词推断方法】 文言文在语文的学习中占有很重要的位置,在高考语文试卷中,也有着举足轻重的地位。下面小编为大家带来高考文言虚词推断方法,供大家参考!高考文言虚词推断方法摘抄 1.结构推断法 一是可以根据句子的对称关系来推断。文言句子讲究整齐、对称,抓住这点,我们可从一个词的意义和用法推知相同位置的另外一个词的意义和用法。如“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,“而”是连词表修饰关系的,那么“以”也该和它相同,作连词表修饰关系。二是根据词语在句子中所作的成份来推断。不同的句子成份就决定了词语的词性和用法。如“纵其所如,或立于陂田”“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”两句,第一句的“其”在句中作主语,因此应该是代词“它”;后一句的其不作句子成份,只表反问语气,因此应该是副词。 2.句意分析法 根据句子的大意推断虚词在文中的用法和意义,在学习和应试中常用。如“非挟太山以超北海之类也”,根据句意“不是挟带着泰山来跨过北海这一类情况”,就可确定“以”是连词“来”,表目的。又如“府吏闻此变,因求假暂归”一句的“因”是什么词,可以结合句子的意思“府吏听说了这个变故,就暂时请假赶了回去”,确定“因”是连词“于是,就”,表承接关系。高考文言虚词推断方法推荐 1.交换理解法 如果给出两个句子,让我们判断句中某个虚词的用法是否相同,我们可以将其中能确定的一句中的虚词用法和意义代入另一句来理解,看句子是否讲得通,如果讲得通,那用法和意义就是一样的,如果讲不通,意义和用法就不一样。如判断“与我银,为君致阁职”“谁为大王为此计者”这两句,我们知道第二句中的“为”是介词“替”“给”,代入第一句理解:“给我银子,我为你谋个内阁职务。”句子是通的,所以该处的“为”也作介词“替”“给”讲。 2.上下文推断法 根据上下文的意思来推断,也是在总体把握文句意义的基础上来确定某个词的用法和意义。如“设九宾于廷,臣乃敢上壁”一句,这里的“乃”是副词还是连词呢?我们可以考查一下前文的意思:前文蔺相如说和氏璧是天下共同称颂的宝玉,赵王送璧时设九宾礼于庭,表示对大国的尊重,那么璧送来了,秦王也应对赵国表示尊重,“设九宾于廷”。这样开来,蔺相如提出的是一个必要条件,两句间是“只有……才……”的关系,因此,“乃”是应解释为“才”,表条件。 3.标志确认法 有些虚词是构成文言特殊句式的标志词,抓住这些标志,我们就能迅速地确定虚词的意义和用法了。如判断句的标志“者”“也”“乃”等,被动句的标志“见”“于”“为所”等,宾语前置的标志“是”“之”等,其词性和意义是确定的,只要判断出是那种标志,就找到了它的用法和意义了。如“使小人在侧,臣之罪也”中的“也”,只需抓住该句是“判断句”这个标志,就能确定“也”是助词,表判断语气。而“臣之壮也,犹不如人”中的“也”虽也是助词,但不是判断,只在句中起停顿的作用。高考文言虚词推断方法精选 1.代入筛选法 如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。如“慎勿为妇死,贵贱情何薄”,我们知道“何”的主要用法和义项有:①疑问代词,译为“什么”“哪里”“为什么”“怎么样”等; ②副词,译为“怎么能”“什么”“多么”等;③通“呵”,“喝问”;⑤复音虚词“奈何”“何如”“何乃”“何其”等。一一代入进行理解和筛选,就不难确定副词“多么”这个义项了。

推断文言实词的含义(教案)

推断文言实词的含义(教案) 推断文言实词的含义(教案) 教学目标 培养推断文言实词含义的能力, 提高文言文阅读的水平。 教学内容与步骤 高考文言文阅读考查的关键是读懂原文,准确地把握文意,而能读懂原文的最重要的条件是能正确理解文中实词的意义。鉴于此,掌握一些推断文言实词意义的方法,对学好文言文和应试都大有裨益。 一、 例题: 1、贫民虽平价不能籴。 2、郡不产谷实,而海出珠宝,与交祉比境,常通商贩,贸籴粮食。 解析:会意字,上为入,下为米,整合可知。 解答:籴——买进粮食联想:粜——卖出粮食 启示:汉字的形旁与字义有关 再如: (1)用贝字作偏旁的字:购 例:穷饿无聊,追购又急 ﹙购:悬赏捉拿﹚ 结论:用贝作偏旁的字大都与钱财有关 用糸作偏旁的字: 缢 绡 缒 例句: 自缢于庭树《孔雀东南飞》 一曲红绡不知数《琵琶行》 夜缒而出,见秦伯 《烛之武退秦师》 结论:用糸作偏旁的字大都与绳索、丝织品有关。 .用王作偏旁的字: 瑾 瑜璐 例句:.何故怀瑾握瑜 《屈原列传》 ﹙瑾、瑜:美玉,此处比喻美好品格﹚ .被明月兮佩宝璐 《涉江》 ﹙璐:美玉﹚ 结论: 用王作偏旁的字大都与美玉有关。 补充:部分偏旁与字义的关系: 钅(金)、木、氵(水)、(火)、土

——与五行有关; 刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳(sh) ——与兵器有关; 马、牛、羊、豕、犭、鸟、虫 ——与动物有关; 辶(走)、彳(行)、(心)、(言) ——与人的行为有关。 其它: 禾----五谷、 皿----器具、 宀----房舍、 冖----笼罩、 求----毛皮、 歹----死亡、 月----肉、 页----首、 目-----眼、 尸----身体、 隹(zhu )----鸟雀...... 二、例题: 金就砺则利 邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 生而眇者不识日 解析:从字形入手 砺,石旁。推断它可能与一种石有关,据上下词意金和利可知,砺:磨刀石。 昳,从日,有光,形貌及丽,昳可以理解 为光彩。 眇,从目从少,下文不识日,可推知为眼盲。 归纳: 以形推义,语境 汉字中的形声字占90%以上,大都可以通过字形结构分析来解释其词义(其形旁为我们领悟词义提供了有利条件)。如君径造袁所寓之法华寺一句中造的意义,造的形旁为之,下文袁所寓之法华寺,不难推测与处所关联的词义应是到去的意思。造的其他意义制造成就显然与这里的文意不符。 根据汉字的造字特点,我们能够从汉字的字形来推断文言实词的词义。如《送东阳马生序》中写青少年时求学的种种艰苦时说:天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。能否理解该句的关键是对怠字的掌握程度。据造字法我们可知,怠是个形声字,从心台声。其形旁心,本义为心脏。从心的字的含义大多与人的思维、情感等心理活动及人的道德品质有关。知道了这些。再手指不可屈伸一语和弗等词语,可推断出这里怠的含义是由本义怠慢、轻慢引申出来懈怠的意思。再如《赤壁之战》中初一交战,操军不利,引次江北句中的引,是会意字,从弓丨,其本义是拉开弓。这里若讲成拉开弓显然不通。如果能初一交战,操军不利这一句(即:一开始交战,曹军的军队失利),其意思就显豁了:像拉开弓一样把军队拉开;但因为是失利,所以不可能向前拉,只能向后拉。由于向后拉,再一联想,当然是后退退却了。