《守礼据实——感悟春秋笔法,秉笔直书—彰显史家精神》

守礼据实――感悟春秋笔法

秉笔直书――彰显史家精神

北京丰台二中陈巧梅

北京教育学院丰台分院亓东军

教学背景分析

一、教材分析

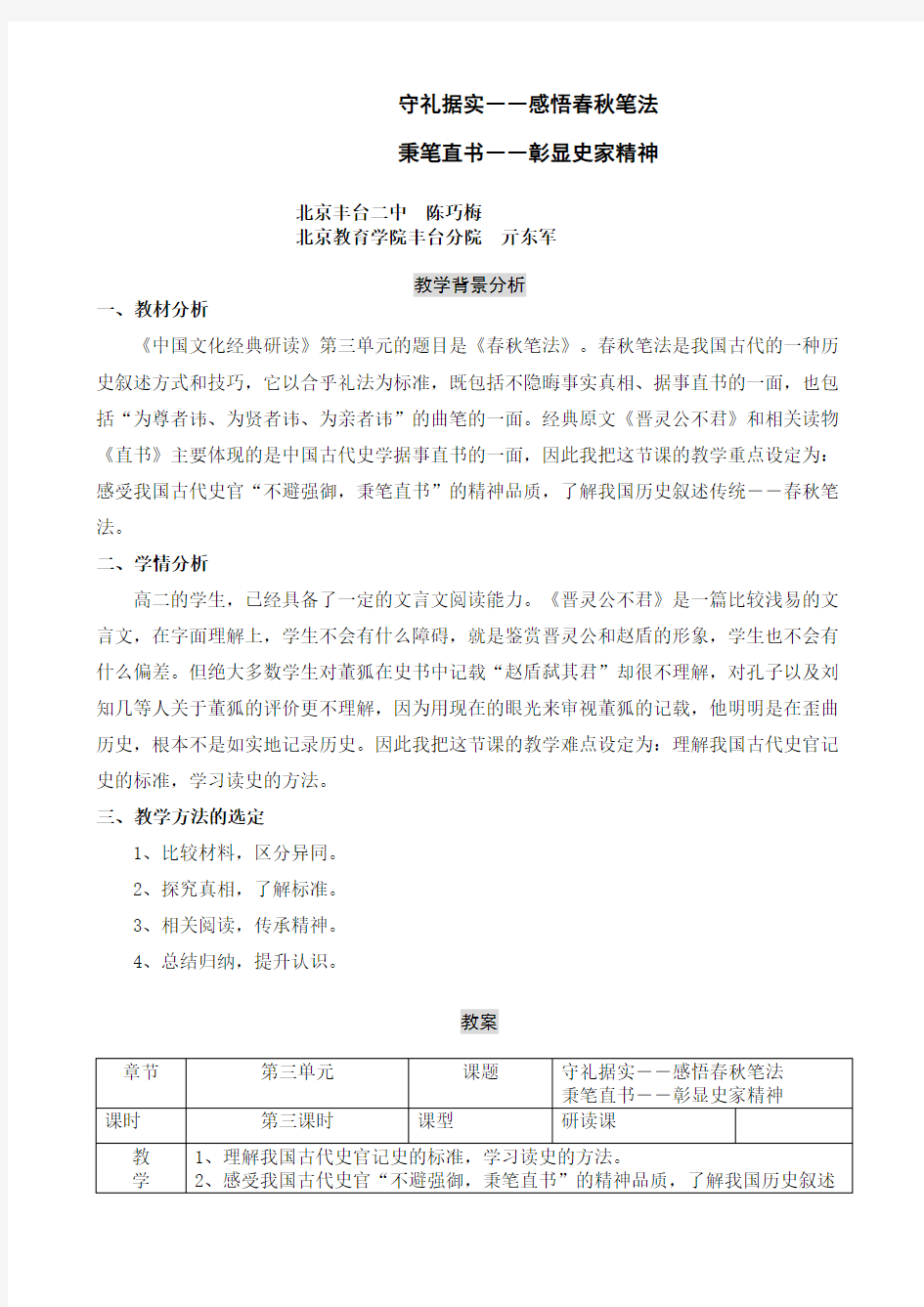

《中国文化经典研读》第三单元的题目是《春秋笔法》。春秋笔法是我国古代的一种历史叙述方式和技巧,它以合乎礼法为标准,既包括不隐晦事实真相、据事直书的一面,也包括“为尊者讳、为贤者讳、为亲者讳”的曲笔的一面。经典原文《晋灵公不君》和相关读物《直书》主要体现的是中国古代史学据事直书的一面,因此我把这节课的教学重点设定为:感受我国古代史官“不避强御,秉笔直书”的精神品质,了解我国历史叙述传统――春秋笔法。

二、学情分析

高二的学生,已经具备了一定的文言文阅读能力。《晋灵公不君》是一篇比较浅易的文言文,在字面理解上,学生不会有什么障碍,就是鉴赏晋灵公和赵盾的形象,学生也不会有什么偏差。但绝大多数学生对董狐在史书中记载“赵盾弑其君”却很不理解,对孔子以及刘知几等人关于董狐的评价更不理解,因为用现在的眼光来审视董狐的记载,他明明是在歪曲历史,根本不是如实地记录历史。因此我把这节课的教学难点设定为:理解我国古代史官记史的标准,学习读史的方法。

三、教学方法的选定

1、比较材料,区分异同。

2、探究真相,了解标准。

3、相关阅读,传承精神。

4、总结归纳,提升认识。

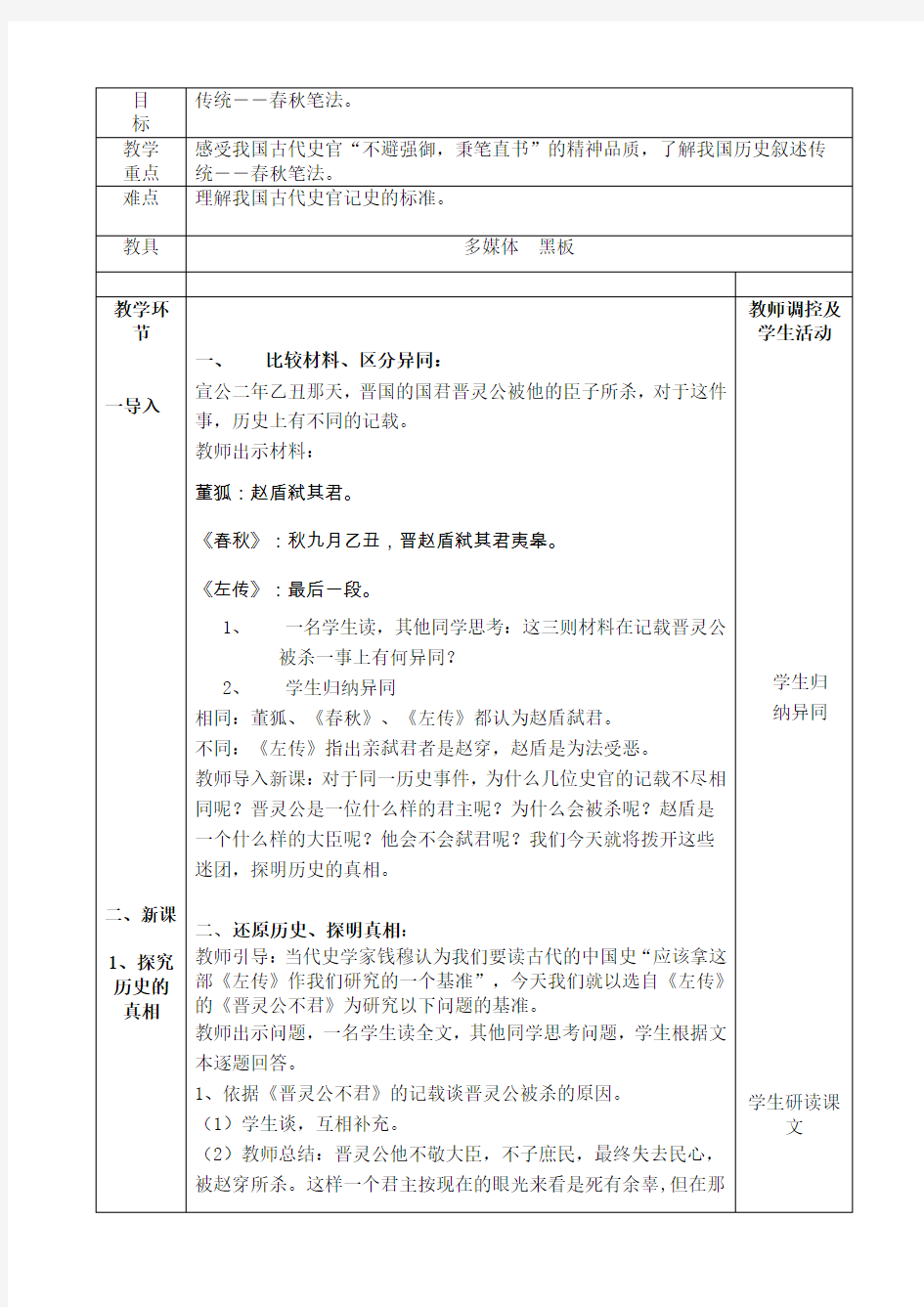

教案

对于离开大学校门十几年的我来说,“春秋笔法”早已成为一个陌生的概念,因此,接到上课的任务以后,我就开始从“中国知网”上大量搜集资料,总算对“春秋笔法”的概念有了一个较清晰地认识。可是在设计教学方案时,却又不知该怎样运用这些资料,总想着这

些知识应该让学生了解,那些知识应该让学生知道,试讲下来要么是内容太繁琐,主干不清晰;要么是内容太深奥,脱离学生的认知水平。一节课下来就像推一个大石碾子,老师费劲不少,学生收获不多。后来市教研员刘老师告诉我:“教学的设计要删繁就简,不能脱离文本、不能脱离学生实际。”于是我又全盘推翻以前的设计,遵循以上原则对教学内容重新设定,最后形成了这节课。课后老师们评价这堂课“思路清楚,主干明确,紧紧围绕文本,学生课堂气氛活跃。”通过这次公开课,我对选修课教学内容的设定有了一些粗浅的认识:

一、教学内容的设定要符合学生实际。

首先,符合学生实际要解决学生的疑惑,学生读完这篇文章后,感到最疑惑的是“赵盾到底有没有弑君,如果没有弑君,为什么董狐要在史书中记载他弑君呢?”所以这节课我引导学生通过比较材料、研读文本,从而了解事实的真相,探讨董狐记史的标准,明白董狐在史书中记载赵盾弑君的原因。其次,符合学生实际还要研究课文对学生的价值究竟在哪里。我想通过这一单元的学习,学生不仅要了解中国古代史书有秉笔直书这一优良传统,还应该学会一些阅读古代历史著作的方法,因此我在引导学生分析完史官撰史要依从标准后,又设计了学生讨论“这节课的学习对你读古代历史著作有什么启示”这一环节。

二、教学内容的设定要符合教材的编排。

这一单元的单元题目叫《春秋笔法》,春秋笔法包括“直书”和“曲笔”两方面,但从教材的单元说明、经典原文和相关读物的编排上,我们都可看出这一单元重点突出的是“春秋笔法”中“秉笔直书”的一面,所以课上我只带领学生学习了“秉笔直书”的一面,“曲笔”让学生课下学习。

三、教学内容的设定要符合选修模块的特点。

首先,《中国文化经典研读》模块教学应该围绕经典原文,体现单元内各部分内容的有机整合。因此我在教学内容的设定上重点突出了“经典原文”《晋灵公不君》一文的学习,又辅以“相关读物”中《直书》的学习,同时也兼及“大视野”中《怎样研究中国历史》一文。其次,将问题式教学提升为专题式教学。过去我习惯设计问题牵着学生的鼻子学习,有时还为自己问题的设计能够环环相扣而沾沾自喜,现在反思这样的教学模式确实限制了学生的思维,而专题式教学恰恰相反,它扩大了学生思考的空间,使学生的思维有了一定的自由度。在这节课中我也尽量尝试去做,比如将问题“赵盾是一位什么样的大臣呢?他有没有弑君呢?”变为专题“依据《晋灵公不君》的记载分析赵盾是否参与了弑君的谋划。”

这次公开课,使我的教学理念有了很大转变,尤其是专题式教学这一理念,它不仅解放了学生的思维,也为教师们今后的教学提供了一种崭新的思路。今后,我将继续学习并实践这种新的教学理念。