中国文学批评史试卷及答案

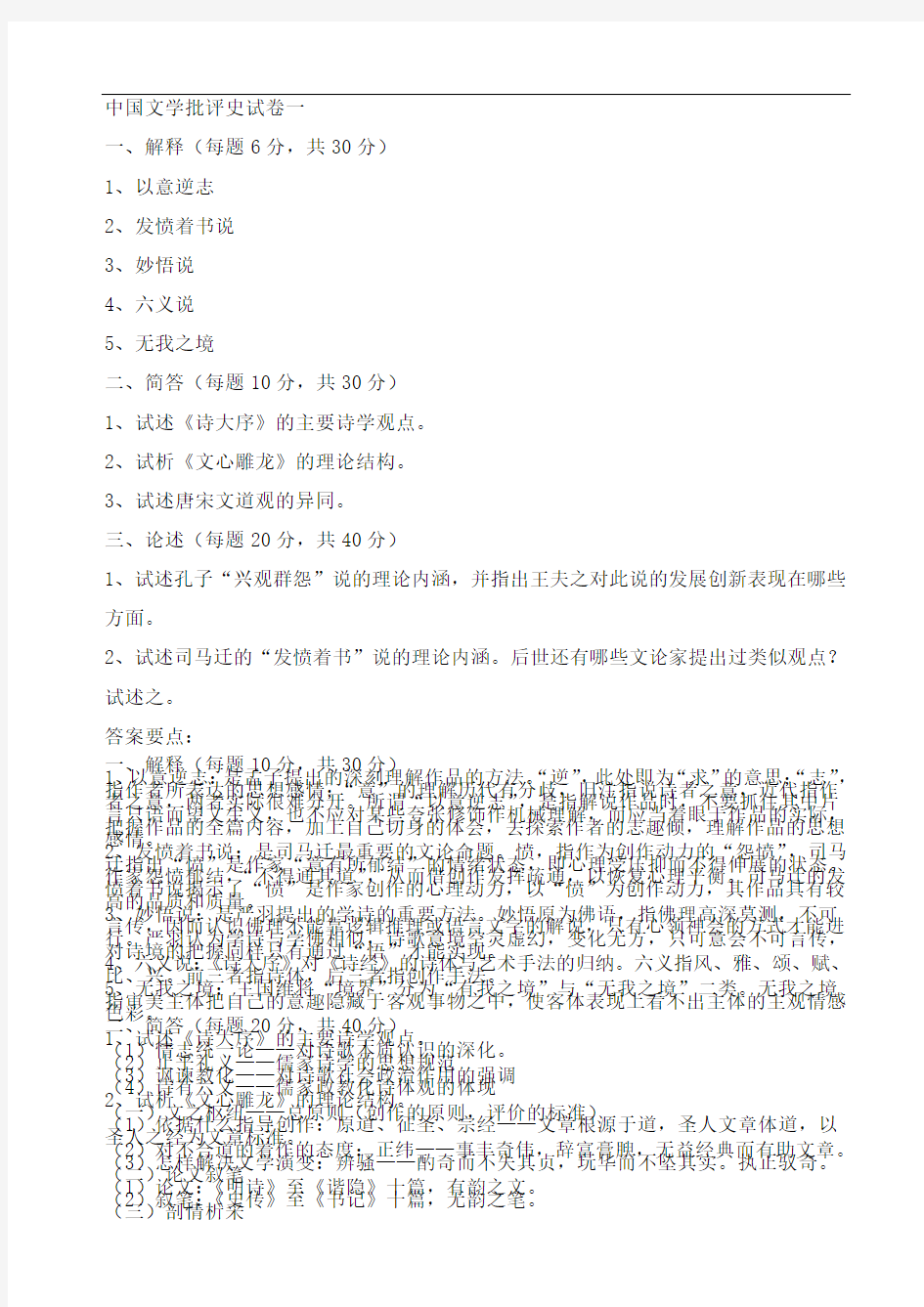

中国文学批评史试卷一

一、解释(每题6分,共30分)

1、以意逆志

2、发愤着书说

3、妙悟说

4、六义说

5、无我之境

二、简答(每题10分,共30分)

1、试述《诗大序》的主要诗学观点。

2、试析《文心雕龙》的理论结构。

3、试述唐宋文道观的异同。

三、论述(每题20分,共40分)

1、试述孔子“兴观群怨”说的理论内涵,并指出王夫之对此说的发展创新表现在哪些方面。

2、试述司马迁的“发愤着书”说的理论内涵。后世还有哪些文论家提出过类似观点?试述之。

答案要点:

一、解释(每题10分,共30分)

1、以意逆志:是孟子提出的深刻理解作品的方法。“逆”,此处即为“求”的意思;“志”,指作者所表达的思想感情;“意”的理解历代有分歧,旧注指说诗者之意,近代指作者之意,两者实际很难分开。所谓“以意逆志”,是指解说作品时,不要抓住其中片言只语而望文生义,也不应对某些夸张修饰作机械理解,而应当着眼于作品的实际,把握作品的全篇内容,加上自己切身的体会,去探索作者的志趣倾,理解作品的思想感情。

2、发愤着书说:是司马迁最重要的文论命题。愤,指作为创作动力的“怨愤”,司马迁指出“愤”是作家“意有所郁结”的情绪状态,即心理受压抑而不得伸展的状态。作家怨愤郁结,“不得通其道”,从而借创作发挥疏通,以恢复心理平衡。司马迁的发愤着书说揭示了“愤”是作家创作的心理动力,以“愤”为创作动力,其作品具有较高的品质和质量。

3、妙悟说:是严羽提出的学诗的重要方法。妙悟原为佛语,指佛理高深莫测,不可言传,因而认识佛理不能靠逻辑推理或语言文字的解说,只有心领神会的方式才能进行。严羽认为学诗与学佛相似,诗歌意境空灵虚幻,变化无方,只可意会不可言传,对诗境的把握同样只有通过“悟”才能实现。

4、六义说:《诗大序》对《诗经》的诗体与艺术手法的归纳。六义指风、雅、颂、赋、比、兴。前三者指诗体,后三者指创作手法。

5、无我之境:王国维将“境界”分为“有我之境”与“无我之境”二类。无我之境指审美主体把自己的意趣隐藏于客观事物之中,使客体表现上看不出主体的主观情感色彩。

二、简答(每题20分,共40分)

1、试述《诗大序》的主要诗学观点。

(1)情志统一论——对诗歌本质认识的深化。

(2)止乎礼义——儒家诗学的思想规范

(3)讽谏教化——对诗歌社会政治作用的强调

(4)诗有六义——儒家政教化诗体观的体现

2、试析《文心雕龙》的理论结构。

(一)文之枢纽——总原则(创作的原则,评价的标准)

(1)依据什么指导创作:原道、征圣、宗经——文章根源于道,圣人文章体道,以圣人之经为文章标准。

(2)对不合道的着作的态度:正纬——事丰奇伟,辞富膏腴,无益经典而有助文章。(3)怎样解决文学演变:辨骚——酌奇而不失其贞,玩华而不坠其实。执正驭奇。(二)论文叙笔

(1)论文:《明诗》至《谐隐》十篇,有韵之文。

(2)叙笔:《史传》至《书记》十篇,无韵之笔。

(三)剖情析采

(1)创作论:《神思》—《总术》二十篇(《物色》提前)

(2)批评论:《时序》—《程器》四篇

3、试述唐宋文道观的异同。

唐:强调文道并重,文从字顺,务去陈言;

宋:古文家文道观与唐基本相同;

道学家文道观重道轻文,认为作文害道。

三、论述(30分)

1、试述孔子“兴观群怨”说的理论内涵,并指出王夫之对此说的发展创新表现在哪些方面。

兴:意谓诗歌对于人们思想情感有启发感染作用,可以引起联翩的想像。[想象力]观:指通过诗歌可以考察社会状况、政治得失、人民愿望,还包括赋诗者的品性、志向等。[观察力]

群:指诗歌可使人们借以交流思想,促进感情融洽,起到协和群体的作用。例:孔子与学生间便是这么一个群体。[亲和力]

怨:意谓诗歌可以抒写不满,疏导人情。“怨刺上政”,批判现实作用,但要求“怨而不怒”。当然“怨”情并不限于政治方面。

孔子从“用诗”角度方论,其“兴观群怨”全面地总结了文学的社会功能和作用。但其实精神却接触到诗歌的一些本质特征,如诗歌的抒情性、感染力和认识作用、社会效果等。因此对后世的文学理论批评生了深刻的影响。其中“兴”“怨”侧重于个体心灵的情感抒发功能;“观”“群”侧重于群体审美时诗歌所表现的社会教化功能。

王夫之的“兴观群怨”说改造和发展了前人的见解,对诗歌的本质和功能作了更为全面、系统的阐述。这具体表现在以下几个方面:

其一、指出“兴观群怨”四者都是“情”的表现。尽管它们的表现形态不同,但它们的共同本质都是“情”,是人们在各自的社会生活实践中(事父、事君、草木鸟兽等)所触发的形形色色的感情的具体表现,这就深刻地阐明了诗歌的社会本质。

其二、王夫之还指出,兴、观、群、怨四者并不是各自独立无关的,而是相互联系、相互补充的:兴中可观,观中有兴,群而愈怨,怨而益群,四者的配合使作品更具有艺术感染力量。

其三、对“兴观群怨”作雅俗得失之辨。这就不是一般地讲“兴观群怨”的社会本质和社会功能,而是对“兴观群怨”作审美价值的判断。

其四、诗人的创作与读者的阅读鉴赏都与“兴观群怨”紧密相关。

总之,在王夫之看来,“兴观群怨”是一个有机的整体,它们互为配合,相得益彰,极大地增强了诗歌的艺术感染力,故而不同的读者可以根据各自不同境况、经历来接受这种艺术感染。

2、试述司马迁的“发愤着书”说的理论内涵。后世还有哪些文论家提出过类似观点?试述之。

(1)出处

“发愤着书”是司马迁最重要的文论命题。《太史公自序》云:“夫诗书隐约者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,着《离骚》;左丘失明,厥有《国语》……《诗三百》篇,大抵贤圣发愤之所作也。此人皆意有所郁结,不得通其道也。”

(2)内涵

愤,怨愤,指作为创作动力的“怨愤”。司马迁指出“愤”是作家“意有所郁结”的情绪状态,即心理受压抑而不得伸展的状态。作家怨愤郁结,“不得通其道”,从而借创作发挥疏通,以恢复心理平衡,所以,司马迁对“发愤着书”的心理机制作了较深的探索和阐发。

(3)意义

其一,揭示“愤”是作家创作的心理动力;

其二,以“愤”为创作动力,其作品具有较高的品质和质量;

其三,“发愤着书”具有与儒家“温柔敦厚”、“中和”不同的美学品格。

(4)后来文论家相似观点:

韩愈:不平则鸣;

欧阳修:穷而后工;

李贽:不愤则不作;

金圣叹:怨毒着书;

中国文学批评史试卷二

一、解释(每题10分,共30分)

1、直寻

2、熟参

3、尊情

二、简答(每题20分,共40分)

三、论述(30分)

一、名词解释

1、直寻:

钟嵘《诗品序》:“观古今胜语,多非补假,皆由直寻。”(1)直寻:即直抒胸臆,不需用典。“寓目辄书”;(2)内容:提倡自然之美,反对声律、用典等;(3)直寻说揭示诗歌创作中艺术思维的三大特征:直接性,形象性,契合性。

2、熟参:

严羽《沧浪诗话诗辨》,妙悟的重要条件,熟参前代优秀作品,从而领会创作技巧,把握创作规律,提高艺术修养。

3、尊情说:

龚自珍《长短言自序》:“情之为物也,亦尝有意乎锄之矣,锄之不能,而反宥之,宥之不已,而反尊之。”(1)尊情:就是要求尊重人的自然真率的思想感情;反映到文学创作上,就是心无成念,一无拘束,情之所至,自由驰骋,强调创作要完全尊重作者当时的真情实感,并充分表达好这种感情。(2)尊情说的主要特征:A强调抒发衰世怨情,B提倡在“自尊其心”的基础上写真情,C强调“完”的美学原则,D推崇《庄》《骚》浪漫主义艺术风格。

二、简答

1、试述下段文字所表达的文学思想。

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言诗已矣。”

答:《论语八佾》:“子夏问曰:‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。何谓也?’子曰:‘绘事后素。’”

这是以绘画先要有好的质地,而后才可施以五彩为喻,来说明作品的必须先有好的内容,然后才有可能进行修饰和加工。

2、简述《文心雕龙》中“文之枢纽”各篇的理论内涵及相互联系。

答、《文心雕龙》之“文之枢纽”:

(1)原道、征圣、宗经

A、本乎道:文章是道的表现,道是文的本源。

B、师乎圣:圣人文章体道;道沿圣以垂文,圣因文而明道;向圣人学习创作;

C、体乎经:圣人之经是各文体之源;为文学作品的思想和艺术树立了标准。

(2)正纬、辨骚

A、执正驭奇:酌奇而不失其贞,玩华而不坠其实。

B、唯务折中:奇正兼采,华实相扶。

三、论述

孟子有“养气”“知言”之论,曹丕有“文以气为主”之言,韩愈有“气盛言宜”之说,刘勰《文心》更有《养气》一篇。试述各家文论观点之内涵,并比较各家所论“气”之异同。

答题要点:

1、孟子“知言养气”说本来论述的是关于道德修养的问题,后经文学批评家引申发挥,遂成为“文气”说的先导。所谓“养气”,是指一种道德修养。孟子所言“浩然之气”,是指人们经过道德的修养所达到的博大而崇高的精神状况,表现出来的是一种由义与道凝聚而成的凛然正气。“知言养气”合起来理解就是,一个人经过养气而具备了浩然之气,就能够知言,即具备正确鉴赏文学作品的能力。

2、曹丕《典论.论文》所论之气,指表现在文学作品中的作家的自然禀赋、个性气质;曹丕论为文之气,尤其强调创作个性的独特性及不可改变性,强调作家独特个性对于作品风格的决定性意义。

3、韩愈“气盛言宜”:A,气盛:气指作者的精神状态,气盛指对于所说之事持理自信,情感强烈,深思熟虑,胸有成竹这样一种精神状态;B,言宜:气盛则遣物造句时声调之抑扬,句式之长短,便能自然合宜;C,方法:“不可以不养也,行之乎仁义之途,游之乎《诗》、《书》之源”,强调的是道德学识的修养。

4、《养气》:保持精神和心态的从容不迫。“气”:精神、神气。讨论怎样酝酿文思。心和气畅——理融情畅——文思开通。强调勤学,但又不可强求。《养气篇》即强调作家在创作时须保持精神和心态的从容不迫。由于个体不同,其文思有利有钝,但只要顺应自然,注重养气则可顺利由物到情,亦即进入到构思这一创作的内化过程。

中国文学批评史试卷三

一、名词解释(20分)

二、简答(40分)

三、论述(40分)

1、2、答题要点:

一、名词解释

1、文质彬彬:《论语雍也》:“子曰:质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”孔子原意质指质朴,文指文采。文质彬彬指仁义道德修养与礼仪文化修养兼备。而在“绘事后素”之喻中仁为质素,礼为文采。故后世批评家常将文质引伸指文章的内容与形式。“文质彬彬”表现孔子文质并重,要求的是内容和形式的完美统一。

2、得意忘言:《杂篇外物》“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。吾安得忘言之人而与之言哉!”

筌与蹄是人们用来获取鱼或兔的工具,并不能等同于鱼与兔;语言文字可以帮助人们“得意”,但并不就是意,所以人们要真正理解文艺作品的意思,就不能拘泥于语言文字本身,而要通过语言文字所具有的象征与暗示的作用去理解文艺作品的意思。这就要求读者能充分发挥自己的主观能动性,调动自己的生活体验、知识积累,展开联想和想象,从有限的语言文字中去领悟无限的“言外之意”。

3、绘事后素;“绘事后素”之喻中仁为质素,礼为文采。故后世批评家常将文质引伸指文章的内容与形式。“绘事后素”表现孔子肯定质的决定作用,先质后文。

4、诗有六义:《诗大序》重教化的儒家诗学思想也体现在对诗体的论述中。序中将《周礼》的“六诗”说改为“诗有六义”,即风、赋、比、兴、雅、颂。《诗大序》只解释了风、雅、颂三种诗体,认为风诗以一国之事为内容;雅诗写“天下之事”;颂为赞美诗。

1、简述曹丕“文气”说的主要内涵。要点:曹丕“文气”说的要义有三:一是个性气质;二是气分清浊;三是不可变性。

2、简述刘勰在《文心雕龙知音》中提出的正确批评方法。要点:正确方法

(A)态度:“无私于轻重,不偏于憎爱”——客观态度。

(B)准备:“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”——博观。

(C)原则:“缀文者情动而辞发,观文者披文以入情”——以意逆志,沿波讨源。(D)方法:六观

一观位体:什么体制——体性

二观置辞:如何运辞——丽辞、比兴、夸饰等

三观通变:考察创新——通变

四观奇正:执正驭奇——定势

五观事义:如何用典——事类

六观宫商:考察声律——声律

3、简述李渔《闲情偶记》中论戏曲结构的主要观点。

(1)论戏曲结构

A、“立主脑”。涵义兼指戏曲之主题和主要人物、中心事件。

B、“减头绪”。“头绪繁多,传奇之大病”。

C、“密针线”。指合理而周密地安排情节。

D、“脱窠臼”。“脱窠臼”即突破陈规,开拓创新。

(2)关于戏曲语言

A、“贵显浅”:戏文做予读书人与不读书人同看,故贵浅不贵深。

B、“戒浮泛”:强调了戏曲语言的个性化和情景化

C、“重机趣”:“机者,传奇之精神;趣者,传奇之风致,少此二物,则如泥人、土马,有生形而无生气”。

D、“忌填塞”:忌“多用古事,叠用人名,直书成句”

三、论述

1、试论司马迁“发愤着书”说的主要内涵。后世有哪些文人提出过类似观点,请列举不少于二个并略作阐释。

愤,怨愤,指作为创作动力的“怨愤”,而非私怨(是大怨,而非小怨)

司马迁指出“愤”是作家“意有所郁结”的情绪状态,即心理受压抑而不得伸展的状态。作家怨愤郁结,“不得通其道”,从而借创作发挥疏通,以恢复心理平衡,所以,司马迁对“发愤着书”的心理机制作了较深的探索和阐发。

意义:

(1)揭示“愤”是作家创作的心理动力;

(2)以“愤”为创作动力,其作品具有较高的品质和质量;

(3)“发愤着书”具有与儒家“温柔敦厚”、“中和”不同的美学品格。

2、“气”是中国古代文论中的一个重要范畴,但在不同时代、不同理论家处其意义往往有较大差异,试举出三家不同观点进行比较。

(1)孟子“知言养气”说本来论述的是关于道德修养的问题,后经文学批评家引申发挥,遂成为“文气”说的先导。所谓“养气”,是指一种道德修养。

(2)曹丕“文气”说的要义有三:一是个性气质;二是气分清浊;三是不可变性。(3)韩愈:气盛言宜

A、气盛:气指作者的精神状态,气盛指对于所说之事持理自信,情感强烈,深思熟虑,胸有成竹这样一种精神状态;

B、言宜:气盛则遣物造句时声调之抑扬,句式之长短,便能自然合宜;

C、方法:“不可以不养也,行之乎仁义之途,游之乎《诗》、《书》之源”,强调的是道德学识的修养;

上接孟子养气说,有所发展;(养气—知言:鉴赏)(养气—宜言:创作);区别于曹丕(气质个性及作品风貌);