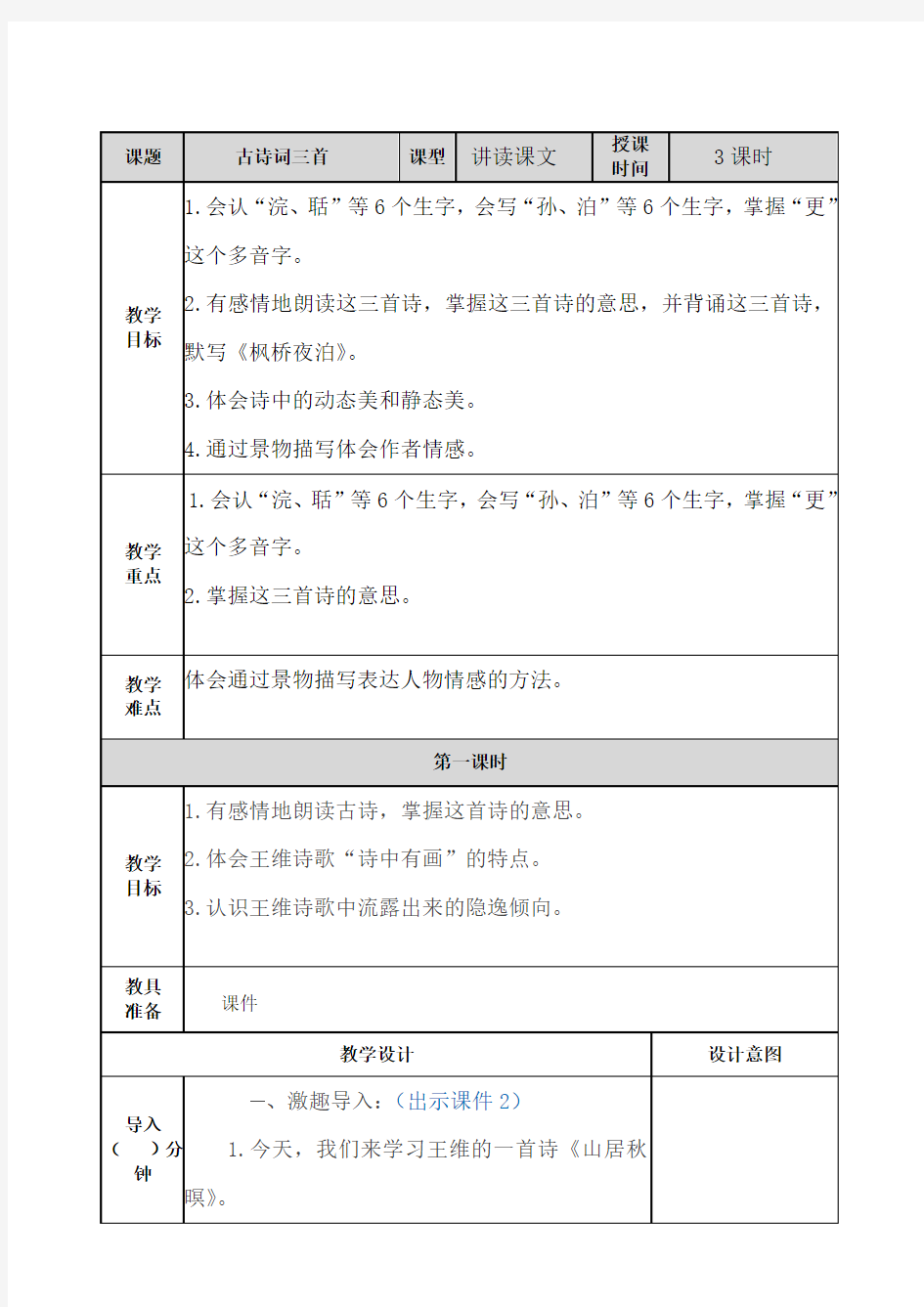

部编版五年级语文上册第21课《古诗词三首》优秀教案

备课素材

【教材分析】

《古诗三首》是人教版五年级上册第七单元的第一课,是以读写为主的课。这三首诗分别表达了诗人不同的情感。《山居秋暝》体现出诗人对田园生活的赞美和向往之情;《枫桥夜泊》体现出诗人寂寞、孤独的愁苦;《长相思》体现出诗人对故园的思念之情。这三首诗在写法上有相同点,那就是通过具体的景物描写来表达自己的情感。

【作者介绍】

王维(701-761,一说699—761),河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。存诗400余首,代表诗作有《相思》、《山居秋暝》等。著作有《王右丞集》、《画学秘诀》。

张继:(生卒年不详)字懿孙,汉族,湖北襄州(今湖北襄阳)人。唐代诗人,生平事迹不详,约公元753年前后在世,与刘长卿为同时代人。据诸家记录,仅知他是约天宝十二年(约公元753年)的进士。大历中,以检校祠部员外郎为洪州(今江西南昌市)盐铁判官。他的诗爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响。但可惜流传下来的不到50首。他的最著名的诗是《枫桥夜泊》。

纳兰性德(1655.1.19—1685.7.1),叶赫那拉氏,字容若,号楞伽山人,满洲正黄旗人,清朝初年词人,原名纳兰成德,一度因避讳太子保成而改名纳兰性德。著有《通志堂集》、《侧帽集》、《饮水词》等。

课后作业

一、读拼音,写词语。

sūn bó bo()把船tíng bó()在hé pàn(),自己上岸,走进sì miào()。

二、写出下列加点字的意思。

1.竹喧归浣.女。()

2.随意春芳歇.。()

3.身向榆关那畔.行。()

4.聒.碎乡心梦不成。()

三、用自己的话说说下列诗句的意思。

1.明月松间照,清泉石上流。

____________________________________________________________________ ________________________________________ __________ 2.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

____________________________________________________________________ __________________________________________ ________

四、课文内容梳理。

《山居秋暝》这首诗体现出诗人对______________生活的向往和追求;《枫桥夜泊》表达出诗人满怀的__________;《长相思》则表达出作者对

_________________之情。

五、读诗歌,回答问题。

长相思

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

1.这首词的作者是_______代的_____________。

2.“山一程,水一程”中,对“一程”的两次运用的作用理解正确的一项是()A叠用两个一程,既突出了路途的遥远和行程的艰辛,又突显本词韵律之优美。

B走了一路,很累。

3.找出词中表达主旨的句子。

____________________________________________________________________ __________________________________________________

六、把你知道的表达作者思乡情感的古诗和大家分享一下。

____________________________________________________________________ __________________________________________________

参考答案:

一、孙伯伯停泊河畔寺庙

二、1.洗衣服 2.尽 3.边 4.声音嘈杂

三、1.皎皎明月从松隙间洒下清光,清清泉水在山石上淙淙淌流。

2.月亮落下去了,乌鸦不时地啼叫,茫茫夜色中似乎弥漫着满天的霜华,面对岩上隐约的枫树和江中闪烁的渔火,愁绪使我难以入眠。

四、田园愁绪家乡的思念

五、1.清纳兰性德 2.A

3.聒碎乡心梦不成,故园无此声。

六、示例:

静夜思

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

21、古诗词三首

山居秋暝

教学目标:

知识与能力:分析意象,体会王维诗歌“诗中有画”的艺术特点,领会诗歌主旨。

过程与方法:1.品味诗歌的语言,鉴赏诗歌的优美意境。

2.培养鉴赏古诗时展开想象,再造诗歌意境的能力。

情感、态度与价值观:引导学生热爱美、发现美、欣赏美。

教学重点:

1.分析意象,品味意境,领会诗歌主旨。

2.进一步学习阅读和欣赏诗歌的方法。

教学难点:更深层体会诗人的情感。

教学设想:

本诗短小精悍,自然清新,诗人通过精炼、生动的语言勾勒出了让人神往的艺术境界,所以教师在教学中要以充分调动学生审美感受为主,让学生通过自己的理解、感悟、联想、想象,去揣摩语言,品味意境,体会情感。

教学时数:1课时

教学过程:

一、谈话导入

1.大诗人苏轼曾经说过这么一句话:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”这摩诘指的是谁呢?他就是唐代著名诗人王维。从这句话我们可以知道王维是一个能诗善画的人,但是我们谁知道:“诗中有画,画中有诗”究竟是什么样的境界呢?好,这一课我们来学习王维的诗《山居秋暝》,一起去感受“诗中有画,画中有诗”。

2.介绍写作背景:王维,字摩诘,父亲早逝,母亲箸信佛教。二十岁中进士,可是仕途多舛,中年遭遇挫折,逐渐走上了明哲保身、远祸自全的道路,思想日趋消积。从开元二十八年(740)到天宝三年(743),王维先隐居终南山,晚年又在陕西蓝田过着半官半隐的生活。

《山居秋暝》就是这一时期的代表作品。

二、初读诗歌,把握大意。(写什么)

1.解题辅助理解

“山居秋暝”应该如何理解?

山居:隐居在山间。

秋:季节,指秋天。

暝:傍晚。

山居秋暝:诗人在山中看到的一幅美丽的傍晚秋景图。

2.学生自己理解大意

《山居秋暝》这首诗写了什么?

(诗歌通过具体景物描写,描绘了一幅美丽的傍晚秋景图。)

三、再读诗歌,领悟内涵(怎么写)

1.找意象(学生讨论归纳)

问:前面我们已经知道这首诗描绘的是一幅傍晚秋景图,那么诗人通过哪些景物来描写这幅美景图呢?下面大家默读诗歌,找出文中所描绘的景物。

(山,雨,月,松,泉,浣女,渔人)

2.品读诗句,领悟内涵(学生感受品读相关诗句)

(1)学生谈景物给人的感受

问:诗中作者写的这么多景物给人的感受是怎么样的?哪位同学来谈谈?

明确:

首联:山,空气,特点是空旷、清新。(学生结合现实生活中雨后山林之感受品味空旷清新的韵味)

问:“空山新雨后,天气晚来秋”诗中明确写有浣女渔舟,诗人怎么笔下说是“空山”呢?

可以从以下几个方面理解:

①原来山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。

又由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人来,世中遥望空云山”(《桃源行》)。一般人自然不知道山中有人了。“空山”两字点出此处有如世外桃源。

②“空”不仅写出了清幽安逸之境,也正是诗人皈依佛法之悠悠禅心,不是山空,是心空。

部编版五年级上册语文第21课《古诗三首》课文解读

第21课《古诗三首》课文解读 山居秋暝(míng) [唐] 王维 (首联)空山/新雨/后,天气/晚来/秋。(颔联)明月/松间/照,清泉/石上/流。(颈联)竹喧/归/浣女,莲动/下/渔舟。(尾联)随意/春芳/歇,王孙/自/可留。 本诗是五言律诗,诗人在山中隐居是所做。 这首诗写的是诗人在秋天傍晚于山间所见景物的感想。读时注意第三联中的“归”和“下”字的停顿。及最后一联中“自”的停顿。 作者简介:唐代著名诗人、画家。字摩诘,号摩诘居士,曾任尚书右丞,世称“王右丞”,有“诗佛”之称。北宋苏轼说曾赞:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画 中有诗”。 注释:【空山】空旷、寂静的山野。【暝】日落时分,天色将晚。 【新】刚刚。【竹喧】竹喧:竹林中笑语喧哗。 【浣女】洗衣物的女子。【春芳】春天的芳草。 【歇】尽。【王孙】本诗指诗人自己。 翻译:空旷的山野刚下完一场秋雨,傍晚的天气显得格外凉爽。 静静的月光把松林照亮,清清的泉水在石上流淌。 竹林里人声喧闹,是洗衣的女子归来,水上莲叶轻摇,是渔船顺流而下。 任凭春花春草凋谢吧,我要留下享受这无比风光。 分析:明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。 动景:清泉、浣女、渔舟。静景:明月,松树林、石、竹林、莲叶。 本诗前两联联写景采用动静结合的写作手法,第三联以动衬静(浣女——竹喧,渔舟——莲动)。向我们展示了一幅优美的山居图。第四联抒情表现了诗人寄情山水田园、高洁的情趣。 枫桥夜泊 [唐]张继 月落/乌啼/霜满天,江枫/渔火/对愁眠。姑苏城外/寒山寺,夜半/钟声/到客船。这首诗写了一位游子夜间停泊枫桥的所见所闻,勾画了一幅凄清、幽静的秋江夜泊图。朗读的基调是深沉婉约的,语调低缓 注释:【泊】停靠。【枫桥】地名指苏州。 【乌】乌鸦。【江枫】江边枫树。 【渔火】渔船上的灯火。【对】相对,面对。 【姑苏】苏州城的别称。【寒山寺】苏州枫桥附近的寺院。 翻译:月亮落下去的时候,栖息在树上的乌鸦不停地鸣叫着,寒霜弥漫在夜空中,面对江边

人教部编版三年级语文上册第21课《大自然的声音》优质教案

21 大自然的声音 【教学目标】 1.认识本课“奏、击”等8个生字,会写“演、奏”等13个生字,认识多音字“呢”。了解拟声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物。 2.朗读课文,背诵课文第2~3自然段。了解课文的写法特点及叙述的顺序。 3.想象课文中描述过的声音,抓住重点词句感受大自然的美。 【教学重点】 1.学会本课生字及词语,了解拟声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物,积累拟声词。 2.课文重点是第二至第四自然段,教师要引导学生通过朗读,认识并感受这美妙的声音,然后通过想象,感受大自然的美。 【教学难点】 了解课文描写的方法,体会作者的思想感情。 【教学课时】2课时 第一课时 【课时目标】 1.认识本课“奏、击”等8个生字,会写“演、奏”等13个生字,认识多音字“呢”。了解拟声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物。 2.初读课文,理清文章的层次。 【教具准备】 多媒体课件。

【课堂作业新设计】 一、给加点字选择正确的读音。 音乐.(lè yuè)歌曲.(qū qǔ) 快乐.(lè yuè)弯曲.(qū qǔ) 他呢.(ne ní)散.步(sǎn sàn) 呢.喃(ne ní)散.装(sǎn sàn) 二、比一比,组词语。 秒()爱()江()喳() 妙()受()汇()查() 三、照样子写拟声词。(每小题写四个) 1.淙淙: 2.唧哩哩: 3.叽叽喳喳: 参考答案: 一、yuè qū lè qǔ ne sàn ní sǎn 二、秒表关爱长江叽喳奇妙感受汇合检查 三、1.呼呼哗哗隆隆呜呜 2.扑通通哗啦啦轰隆隆叮铃铃 3.滴滴答答乒乒乓乓哗哗啦啦嘻嘻哈哈 第二课时 【课时目标】 1.朗读课文,背诵课文第2~3自然段。了解课文的描写方法及叙述的顺序,回想课文中描述过的声音,抓住重点词句感受大自然的美。 2.了解课文以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音、水的声音和动物的声音,

部编版四年级语文上册第21课《古诗三首》课文预习和知识总结

第21课《古诗三首》 知识点 生字组词: 塞:关塞要塞边塞塞外塞翁失马 秦:秦代秦朝秦岭秦始皇朝秦暮楚 征:征战出征征程征文南征北战 词:宋词填词词语歌词义正词严 催:催促催命催化催眠催人泪下 醉:醉鬼醉酒陶醉沉醉醉生梦死 杰:英杰豪杰杰出杰作人杰地灵 亦:亦然人云亦云亦庄亦谐 雄:枭雄英雄雄伟雄鸡雄心壮志 项:强项项目款项项圈望其项背 多音字: 塞:sài边塞sāi塞住sè阻塞 还:huán归还hái还是 将:jiàng少将jiāng将近 几:jǐ几个jī几乎 形近字: 塞(边塞)赛(赛跑) 秦(秦朝)奏(演奏)

催(催促)摧(摧毁) 醉(陶醉)碎(破碎) 雄(英雄)难(困难) 项(项目)顶(头顶) 课后习题答案: 2、结合注释,说说下列诗句的意思。你从中体会到什么?(1)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 意思:只要像汉朝李广那样的将军镇守边关,就可以抵挡入侵的敌人,不叫他们越过阴山半步。 守关的将士们虽然远离家乡,九死一生,有着对战争的憎恨,对朝廷的埋怨,但他们仍希望像李广那样的将军能够到来,带领他们英勇奋战,守卫边关。我们从中可以体会到守边将士建功立业的愿望和保卫国家的壮志。 (2)醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。 意思:如果醉卧在沙扬上,也请你不要笑话,古来出外打仗的能有几人返回家乡? 将士们战死沙场,为的是保护国家的安宁,牺牲少数是为了更多数人的安全。这种保家卫国、战死沙场的壮举是爱国精神的体现。我们从中可以体会到战争的残酷,战争使多少家庭家破人亡,多少尸骨埋葬他乡。 (3)生当作人杰,死亦为鬼雄。

诗意:生时应当做人中豪杰,为国建功立业,报效朝廷,死后也要做鬼中英雄,方才不愧为顶天立地的好男儿。 这两句诗破空而起,势如千钧,先声夺人地将那种生死都无愧为英雄豪杰的气魄展现在读者面前,让人肃然起敬。 知识点 出塞 【唐】王昌龄 秦时明月汉时关,万里长征人未还。 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 课文主题: 《出塞》这首诗反映了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情,也表达了诗人希望朝廷起任良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁、人民过上安定生活的美好心愿。 [注解] ①但使:只要。②龙城:卢龙城,在今河北省喜峰口附近。③飞将:汉朝名将李广。匈奴惧怕他,称他为“飞将军”。这里泛指英勇善战的将领。④教:令,使。⑤胡马:当时内地和北方游牧

部编版三年级上册语文第七单元第21课《大自然的声音》同步测试

部编版三年级上册语文第七单元第21课《大自然的声音》同步测试姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 一、xx题 (每空xx 分,共xx分) 一、基础运用 1.读拼音,写词语。 yǎn zòu qīng róu jī dòng yuè qì ________ ________ ________ ________ 2.比一比,组词语。 受________ 滴________ 击________ 鸣________ 爱________ 商________ 出________ 鸡________ 3.在横线上填上恰当的词语。 ________的音乐会 ________的山中小曲 ________的乐曲 ________的声音 ________的呢喃细语 ________的鸟叫 4.按要求改写句子。 ①那声音充满力量,令人感受到大自然的威力。(改为反问句) ②小雨滴敲敲打打,一场热闹的音乐会便开始了。(仿写一个拟人句) 二、阅读理解 5.阅读下文,回答问题

风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。不一样的________,有不一样的________;不一样________,有不一样的________。当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔;当狂风吹起,整座森林都激动起来,合奏出一首雄壮的乐曲,那声音充满力量,令人感受到大自然的威力。 (1) 把选文内容补充完整。 不一样的________,有不一样的________;不一样________,有不一样的________。 (2) 选文介绍的是大自然________的声音。 (3) 选文向我们介绍了两种声音,当________拂过,发出的声音是轻柔的,当________吹起,合奏出雄壮的乐曲。 (4) 选文的中心句是:________。 6.阅读下文,回答问题 大自然的声音 每当闲暇时,我便会回味在森林公园感受到的音乐篇章,陶醉在那奇妙的天籁中。 步入山林,处处可闻溪水的哗哗流动声,好似一首奇妙的歌谣,又像一首婉转的古曲。随着水声,人仿佛在仙境中漫游,有一种羽化登仙的感觉。溪水流到细处,“叮咚”之声不绝于耳,又如一串风铃在摇曳撞击…… 在山林中行走,风将绿油油的树叶当成千万个琴键,一阵吹拂,万键齐鸣,奏响一首高雅的“管弦乐交响曲”,真是大自然的欢快赞歌啊!树林里,还不时地传出一阵阵簌簌的声音,原来是可爱的小猴子,它们挂在树枝上,吱吱叫着。每一只猴子的叫声都不一样,小猴的声音又细又高,大猴的声音又低又沉,此起彼伏,相互应和,似纵情歌唱,又似细语倾诉。 在小溪边戏水,你会听见“叽吱、叽吱”几声叫,那又是什么?啊,是那在溪边嬉戏的一群水鸟。只见那对大鸟吐出一串串音符,一高一低地唱和着,好像在歌唱幸福的生活,又似在赞颂这美好的家园。 远处,有人对着崖壁大喊,回声如涟漪般荡漾开去,渐行渐远,跨过高山,飘向大海。多奇妙啊,这边的呐喊,到了那边变成了娓娓细语。 真想再次游走山林,听悦耳动听的交响乐,听大自然的美妙乐章。 (1) 文中画线的句子是一个________句,把________比作________和________。 (2) 文中作者写到的大自然的声音包括()(多选) A . 流水声 B . 风吹树叶声 C . 猿猴鸣叫声 D . 水鸟戏水声 (3) 找出与文中画横线句子相照应的句子,写在下面。 三、语言表达

部编版三年级语文上册第21课《大自然的声音》精品教案

《大自然的声音》精品教案 教学目标: 1.认识“呢、喃”等8个生字,会写13个字,正确读写有关词语。掌握多音字“呢”的意义和用法。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,感受课文中生动的语言,抓住描写声音的词句,体会大自然的声音的美妙。背诵第2—3自然段。 3.认识中心句,学习围绕一句话来写的写作方法。认识总—分构段形式。 教学重点: 1.认识“呢、喃”等8个生字,会写13个字,正确读写有关词语。掌握多音字“呢”的意义和用法。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,感受课文中生动的语言,抓住描写声音的词句,体会大自然的声音的美妙。背诵第2—3自然段。 教学难点: 感受课文中生动的语言,抓住描写声音的词句,体会大自然的声音的美妙。 教学时间: 2课时。 教学过程: 第一课时 一、情景导入 1.大自然中要举行一场音乐会了,你们听! 出示带有自然声音的视频,创设教学情境。 2.关于大自然的声音,课文中也有许多美妙的描写,听一听课文,感受大自然的美妙声音吧! 二、整体感知 1.听范读,画出生字词,读准字音,注意字形,想一想:课文描写了大自然的哪些美妙的声音? 2.出示朗读任务,自由朗读课文。 (1)默读课文,思考:课文是围绕哪句话写的? (2)课文写了大自然的哪些声音?

(3)借助拼音,认识新的生字。 3.学生自由朗读后完成任务。 预设:(1)大自然有许多美妙的声音。 (2)风声、水声、动物的歌声。 三、认读生字 1.借助拼音认读生字和词语。 美妙演奏呢喃雄伟汇聚叽叽喳喳打击 2.注音领读。研讨生字的结构,记住生字。 3.学生互相交流自己的识字方法。 4.识字游戏:汉字都是美妙的音符。 如果说大自然演奏的是一曲美妙的音乐,那么汉字就是其中最美妙的音符。请你美美地读读这些音符吧! 出示带有汉字的音符,学生朗读汉字。 四、情景朗读 导学:课文的每一段都是围绕一个意思来组织材料的,快来读一读,看看每一段都写了什么吧! 预设:课文主要描写了“大自然有许多美妙的声音”。主要从三个方面进行的描写: (1)风,是大自然的音乐家。 (2)水,也是大自然的音乐家。 (3)动物是大自然的歌手。 1.你能读好风的演奏吗?不同的风演奏的声音是不一样的,读起来也有不同。 提示:读出风的变化和音乐的不同。 预设:“微风拂过”要读得轻轻柔柔,如细语呢喃。“狂风吹起”要重读,读得激动无比,充满力量。 2.随文识字:掌握多音字“呢”。 3.请你读出雨的打击乐吧!从轻快的山中小曲到波澜壮阔的海洋大合唱。 重点读出小雨点玩打击乐的感觉,读好文中的拟声词。朗读水流汇聚的时

部编版五年级语文上册第21课《古诗词三首》教案设计

21、古诗词三首 山居秋暝 教学目标: 知识与能力:分析意象,体会王维诗歌“诗中有画”的艺术特点,领会诗歌主旨。 过程与方法:1.品味诗歌的语言,鉴赏诗歌的优美意境。 2.培养鉴赏古诗时展开想象,再造诗歌意境的能力。 情感、态度与价值观:引导学生热爱美、发现美、欣赏美。 教学重点: 1.分析意象,品味意境,领会诗歌主旨。 2.进一步学习阅读和欣赏诗歌的方法。 教学难点:更深层体会诗人的情感。 教学设想: 本诗短小精悍,自然清新,诗人通过精炼、生动的语言勾勒出了让人神往的艺术境界,所以教师在教学中要以充分调动学生审美感受为主,让学生通过自己的理解、感悟、联想、想象,去揣摩语言,品味意境,体会情感。 教学时数:1课时 教学过程: 一、谈话导入 1.大诗人苏轼曾经说过这么一句话:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”这摩诘指的是谁呢?他就是唐代著名诗人王维。从这句话我们可以知道王维是一个能诗善画的人,但是我们谁知道:“诗中有画,画中有诗”究竟是什么样的境界呢?好,这一课我们来学习王维的诗《山居秋暝》,一起去感受“诗中有画,画中有诗”。 2.介绍写作背景:王维,字摩诘,父亲早逝,母亲箸信佛教。二十岁中进士,可是仕途多舛,中年遭遇挫折,逐渐走上了明哲保身、远祸自全的道路,思想日趋消积。从开元二十八年(740)到天宝三年(743),王维先隐居终南山,晚年又在陕西蓝田过着半官半隐的生活。《山居秋暝》就是这一时期的代表作品。 二、初读诗歌,把握大意。(写什么) 1.解题辅助理解 “山居秋暝”应该如何理解? 山居:隐居在山间。 秋:季节,指秋天。 暝:傍晚。 山居秋暝:诗人在山中看到的一幅美丽的傍晚秋景图。

部编版三年级语文上册第21课《大自然的声音》课文预习和知识点总结

第21课《大自然的声音》 知识点 我会写: 妙miào(绝妙、奇妙、美妙) 演yǎn(表演、演奏、演讲) 奏zòu(演奏、奏乐、伴奏) 琴qín(手风琴、钢琴、电子琴) 柔róu(柔和、柔软、刚柔相济) 感gǎn(感受、感想、感动) 受shòu(感受、接受、受宠若惊) 激jī(激动、激昂、刺激) 击jī(击打、击鼓、击败) 器qì(乐器、武器、服务器) 滴dī(雨滴、滴落、一滴水) 敲qiāo(敲鼓、敲门、敲敲打打) 鸣míng(虫鸣、鸣叫、鸣谢)

我会认: 呢ní(呢喃、呢绒、呢喃细语) 喃nán(喃喃、呢喃、喃喃自语) 伟wěi(雄伟、伟大、丰功伟绩) 汇huì(汇聚、汇集、融会贯通) 喳zhā(叽叽喳喳) 多音字: 曲qǔ(歌曲)qū(弯曲) 乐yuè(音乐)lè(快乐) 近义词: 美妙一一奇妙感受一一感觉温柔一一温和激动一一兴奋热闹一一喧闹汇聚一一聚集 反义词: 温柔一一粗暴雄伟一一渺小热闹一一安静

轻快一一笨重汹涌澎湃一一风平浪静 理解词语: 美妙:美好,奇妙。 微风拂过:微弱的风轻轻地吹过。 呢喃:小声说话的声音。 威力:强大的使人畏惧的力量。 汇聚:聚集。 潺潺:形容溪水、泉水等流动的声音。 汹涌澎湃:形容水势很大,波浪互相撞击,发出巨响。也比喻声势浩大。 波澜壮阔:原形容水面辽阔。现比喻声势雄壮或规模巨大。 句子解析: 1.风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。

“音乐家”“演奏”“翻动”,作者把风当成人来写,写出了风在树林吹动树叶的样子、声音,给人以生动形象之感。 2.不一样的树叶,有不一样的声音;不一样的季节,有不一样的音乐。当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔;当狂风吹起,整座森林都激动起来,合奏出一首雄壮的乐曲,那声音充满力量,令人感受到大自然的威力。 “微风拂面”“狂风吹起”,作者采用对比的手法,将不同大小的风的声音特点形象的描摹出来。“呢喃细语”和“雄伟的乐曲”,给人身临其境的感觉。“温柔”“拂面”的微风多像一首摇篮曲,“激动”“合奏”的狂风又像豪迈激昂的进行曲呀。 3.当小雨滴汇聚起来,他们便一起唱着歌:小溪淙淙地流向河流,河流潺潺地流向大海,大海哗啦啦地汹涌澎湃。 “淙淙”“潺潺”“哗啦啦”三个拟声词对雨水由少到多逐渐汇聚,由缓到急的流动声音的描摹非常生动。 4.动物也是大自然的歌手。走在公园里,听听树上叽叽喳喳的鸟叫;坐在一棵树下,听听唧哩哩唧哩哩的虫鸣;在水塘边散步,听听蝈蝈的歌唱。 这一句将树上、树下、水塘边常听到的声音进行描摹,让人感觉到大自然的音乐无处不在,处处美妙。

五年级语文上册 第21课 孔子教案 语文S版(1)

孔子 教材分析 《孔子》一文有八个自然段,按“总起——分述”的思路行文,分为“孔子生平”和以有反映孔子的思想主张、风貌的几个“小故事”两部分,为我们概述了孔子的生平和表现了他的一些为人处世方面的原则。学习这篇课文,学生不但可以了解这个名人,更可以从孔子身上学到一些道理,如做人要推己及人、勇于反省、严以律己、勤奋读书等。 学情分析 作为儒家学说创始人的孔子,其“仁”“爱”思想历来为世人所推崇。千百年来孔子也因此而备受中外人民崇敬。教学这篇课文,对于学生了解孔子的生平及其思想主张有一定的帮助,从而引导他们到中华文化的历史长廊中去认识那些对我们中华民族有卓越贡献的人物。但五年级的学生历史文化和为人处世方面的认识比较浅薄,要全面地让学生理解这篇课文并不容易。 教学目标 1、结合课文和运用字词典等工具书,自学本课“仲”等10个会认或会写字,理解“教育、儒家、核心、厉害、抱怨、祭祀、己所不欲,勿施于人、推己及人、翻来覆去”等词语。 2、引导学生理解课文,结合上下文理解重点句子,了解孔子在中华文化史上的重要地位及其思想主张。 3、能给课文中的小故事试着加小标题,收集并了解一些孔子的其它精辟言论。 4、能复述课文其中的一或两个小故事。 教学重点和难点 1、“己所不欲,勿施于人”等重点词句的理解。 2、了解孔子在中华文化史上的重要地位及其基本思想主张。 课时准备:一课时 教学过程 (一)激疑导入,揭示课题 同学们,上学期我们已学过“有朋自远方来,不亦乐乎”、“知之者,不如好之者;好之者,不如乐之者”、“学而时习之,不亦说乎”等名人名言,你知道这些言论是出自哪位名人的话吗? (二)初读课文,扫除阅读障碍 1、以自己喜欢的方式自读课文,划出不懂的字词并结合上下文、工具书来理解;对确实不理解的字词,可与同学小声讨论。 2、汇报阅读情况。 3、有感情地齐读课文。 (三)再读课文,理清层次

2018新人教版部编本三年级上册第21课大自然的声音教学实录

2018新人教版部编本三年级上册语文《大自然的声音》教学实录 师:上节课,我们一起走进了大自然,听到了很多美妙的声音,今天让我们再一次走进大自然,去欣赏一 场特殊的音乐会吧!你们知道是什么吗? 生:大自然的声音 师:不过,想去参加音乐会,欣赏美妙的音乐,我们需要带上一群词语伙伴。 (出示:词语卡片) 师:能叫出他们的名字吗?赶快跟他们打个招呼吧! (全班齐读——小老师带读——开火车读)师:我们带着词语伙伴出发啦! (四名同学分别朗读课文1—4自然段)师:请其他同学认真听,边听边思考,大自然中有哪些美妙的声音?并在书上用自己喜欢的符号做上记号。 师:你们听到了哪些美妙的声音? 生:“风、水、动物”的声音。(教师相机板书)

师:那么风是怎样给大自然带来了美妙的声音的呢?我们一起来学习第二自然段。我们一起齐读第二自 然段,边读边思考,第二自然段是围绕哪一句来写的? 生:风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。 师:我们把这一句称作这一段的中心句。 师:谁来说说,这句话运用了什么修辞手法? 生:拟人。 师:把谁当成什么人来写? 生:把风当成了音乐家? 师:风被作者称为了音乐家,可想而知,音乐家肯定能演奏出各种各样美妙的声音。那么从文中我们知道了 风这位大自然的音乐家是用什么演奏出美妙的音乐的呢? 生:手风琴。 师:我们一起接着往下看,他用手风琴为我们演奏了哪些美妙的音乐? 师:当他翻动树叶时—— 生:树叶变像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。

师:是啊,他唱出各种不同的歌曲,或许他唱出了欢快的歌曲,或许他又唱出了沉重的歌曲,又或许 他唱出了轻柔的歌曲,他怎么会唱出这么多不同风格的歌曲呢? 生:因为“不一样的树叶,有不一样的声音;不一样的季节,有不一样的声音。” 师:确实,树叶有大小各异,形状也都不一样,风吹起不同大小,不同形状的树叶当然会发出不同的声音。 让我们一起想象一下,风刮起一片大树叶时,可能发出什么样的声音? 生:(模拟声音) 师:那么风刮起一片小树叶又可能发出怎样的声音呢? 生:(模拟) 师:春天,夏天,秋天,冬天,不同的季节,风又给我们带来不同的声音。想象一下,春天的时候,风是 什么样的呢? 生:温柔的。 生:轻轻的。 师:春天的风柔柔的,像妈妈的手,很轻很轻;再想象一下寒冷的冬天的风吹起来是什么样的声音?

人教部编版五年级语文上册第21课《古诗词三首》教案设计

21古诗词三首 教案设计 设计说明 《语文课程标准》要求:第三学段阅读诗歌,要大体把握诗意,想象诗歌描绘的情景,体会作品情感。要体现“淡化诗意,重在诵读”的教学理念。本课由两首古诗和一首词组成,皆为写景诗词,但是每首诗词所描述的景色与诗人抒发的情感截然不同。由此,教学中,以体裁分类,先学习前两首古诗:整体采用“先教后学,以教导学”的思路,教学第一首古诗后,总结学习方法,再运用到第二首古诗中,全课以诵读为主要策略,引领学生层层深入,想象诗境,理解诗情。再学习第三首词,紧紧围绕“诵读”,遵循读准音、读节奏、读画面、读情感的教学流程,步步直入主题,品析词句,陶冶情操,悟情悟景,提升语文综合素养。课前准备 教师准备:制作课件,准备古诗词朗读动漫。 学生准备:搜集诗人、词人的相关资料。 课时安排 2课时。 教学过程 第一课时 一、了解诗人,引入古诗 1.(板书:王维)激趣:你了解这位诗人吗? 2.结合学生课前搜集的资料,简介王维:字摩诘,擅长写山水诗,其诗特点是“诗中有画”。与孟浩然并称“王孟”。 3.(板书“山居秋暝”)揭题:研读古诗题目可以帮助我们整体把握古诗内容,通过这首诗的题目你可以获得哪些信息?(可以看出时间是傍晚,季节是秋天,地点是山里。) (1)巧借注释认识并理解“暝”。 (2)引导学生理解题目。 (3)想象画面读题目。

设计意图:从了解诗人入手,把握古诗特点;从题目开始,整体感知古诗内容;巧借注释与研读课题培养学生研读古诗的能力,潜移默化中教给学生从诗人和诗题两方面入手整体把握古诗内容的方法,在习得知识的同时,积累学习方法。 二、诵读古诗,感悟画面 1.播放古诗朗读动漫,引导学生听、读、看,感受诗中所描绘的画面。 2.课件出示画好节奏的古诗。指导学生自由朗读古诗,注意按照节奏提示读好停顿,突出韵律。 3.自由描绘诗中画面,想象画面,再读古诗。 预设: (1)仿佛看到雨后山林里皎洁的月光斜射入林间,无比祥和。(读出陶醉) (2)仿佛看到清澈的小溪从石头上流过,好清澈、好有诗意。(读出美妙) (3)仿佛听见溪流声与浣女们的欢声笑语交织在一起,真是快乐。(读出开心) 4.借助注释,理解诗句内容,将画面叙述充实丰满。注意运用“诗句扩充”法来说说诗中所描绘的画面。 (1)自由读诗,注意读准字音,读通诗句。 (2)圈出诗中的景物,想一想:这些景物是什么样子的? 预设:“山、雨、月、泉、女、莲”为诗中景物,“山”是“空山”,“雨”是“新雨”,“月”是“明月”,“泉”是“清泉”,“女”是“浣女”,“莲”是“动”的,一幅幽静又不乏动感的画面呈现于眼前。(教师相机板书:空山、新雨、明月、清泉、浣女、莲动) (3)突出景物特点,再读古诗,尝试扩充诗句说说诗意。 (4)师生梳理语言,边说诗意边诵读。 5.解读层次,把握写法。 (1)引学:首联和颔联,描绘空山中新雨之后,秋天的天气缓缓将至。傍晚,一轮明月洒下皎洁的月光,那月光穿过树林,直射林间,增添清幽之美;一汪清泉于石上流过,泉水清可见底。这是一种什么样的美?(静态的美) (2)引学:林中传来阵阵欢声笑语,原来是洗衣少女们归来,莲叶浮动,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。这又是一种怎样的美?(动态的美)

部编版四年级上册第21课《古诗三首》图文讲解+练习(全)

部编版四年级上册第21课《古诗三首》图文讲解+练习 知识点 出塞 【唐】王昌龄 秦时明月汉时关,万里长征人未还。 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。 课文主题: 《出塞》这首诗反映了诗人对驻守边疆的将士们久征未归的同情,也表达了诗人希望朝廷起任良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁、人民过上安定生活的美好心愿。 [注解] ①但使:只要。②龙城:卢龙城,在今河北省喜峰口附近。③飞将:汉朝名将李广。匈奴惧怕他,称他为“飞将军”。这里泛指英勇善战的将领。④教:令,使。 ⑤胡马:当时内地和北方游牧民族间常发生战争。“胡马”指袭扰内地的北方游牧民族骑兵。⑥阴山:位于今内蒙古自治区。 鉴赏:

1、皎洁的明月和雄伟的边关既引起了人们对历史上无数次战争的回忆,又是今天将士们驰骋万里、浴血奋战的历史见证。 2、后两句诗写出千百年来人民的共同心愿,即希望有“龙城飞将”出现,平息战乱,安定边防。 知识点 凉州词 【唐】王翰 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。 醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回? 课文主题: 《凉州词》这首诗写艰苦荒凉的边塞的一次盛宴,描写了征人们开怀痛饮、尽情酣醉的场面,表现出来的不仅是豪放、开朗、兴奋的感情,还有视死如归的勇气。[注解] ①凉州词:唐代曲名,起源于凉州(今甘肃省武威市)一带。②夜光杯:用美玉制成的杯子,夜间能够发光。这里指极精致的酒杯。③欲饮琵琶马上催:正要举杯痛饮,却听到马上弹起琵琶的声音,在催人出发了。④沙场:战场。 鉴赏:

前两句诗用语绚丽优美,音调清越悦耳,显出盛宴的豪华气派;“欲饮”二字进一步写热烈的场面,酒宴外加音乐,着意渲染气氛,为全诗的抒情创造了气氛,定下了基调。 后两句诗写宴席上的畅饮和劝酒。“醉卧沙场’,表现出来的不仅是豪放、旷达、兴奋的感情,而且还有视死如归的勇气。 知识点 夏日绝句 【宋】李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。 至今思项羽,不肯过江东。 课文主题: 《夏日绝句》这首诗借用西楚霸王项羽失败后不肯苟且偷生、乌江自刎的典故来讽刺南宋朝廷投降逃跑的行径,表达了诗人希望抗战,恢复故土的感情。 [注解] ①人杰:人中豪杰。②鬼雄:鬼中英雄。③项羽:秦朝末年的起义军领袖,后来与刘邦争夺天下,失败自杀。④江东:长江在芜湖、南京间作西南、东北流向,古人习惯上称自此以下的长江南岸地区为江东。 鉴赏:

部编版三年级上册第21课《大自然的声音》图文讲解+练习

部编版三年级上册第21课《大自然的声音》图文讲解+练习 知识点 我会写: 妙miào(绝妙、奇妙、美妙) 演yǎn(表演、演奏、演讲) 奏zòu(演奏、奏乐、伴奏) 琴qín(手风琴、钢琴、电子琴) 柔róu(柔和、柔软、刚柔相济) 感gǎn(感受、感想、感动) 受shòu(感受、接受、受宠若惊) 激jī(激动、激昂、刺激) 击jī(击打、击鼓、击败) 器qì(乐器、武器、服务器) 滴dī(雨滴、滴落、一滴水) 敲qiāo(敲鼓、敲门、敲敲打打)

鸣míng(虫鸣、鸣叫、鸣谢) 我会认: 呢ní(呢喃、呢绒、呢喃细语) 喃nán(喃喃、呢喃、喃喃自语) 伟wěi(雄伟、伟大、丰功伟绩) 汇huì(汇聚、汇集、融会贯通) 喳zhā(叽叽喳喳) 多音字: 曲qǔ(歌曲)qū(弯曲) 乐yuè(音乐)lè(快乐) 近义词: 美妙一一奇妙感受一一感觉温柔一一温和激动一一兴奋热闹一一喧闹汇聚一一聚集反义词: 温柔一一粗暴雄伟一一渺小热闹一一安静轻快一一笨重汹涌澎湃一一风平浪静

理解词语: 美妙:美好,奇妙。 微风拂过:微弱的风轻轻地吹过。 呢喃:小声说话的声音。 威力:强大的使人畏惧的力量。 汇聚:聚集。 潺潺:形容溪水、泉水等流动的声音。 汹涌澎湃:形容水势很大,波浪互相撞击,发出巨响。也比喻声势浩大。 波澜壮阔:原形容水面辽阔。现比喻声势雄壮或规模巨大。 句子解析: 1.风,是大自然的音乐家,他会在森林里演奏他的手风琴。当他翻动树叶,树叶便像歌手一样,唱出各种不同的歌曲。 “音乐家”“演奏”“翻动”,作者把风当成人来写,写出了风在树林吹动树叶的样子、声音,给人以生动形象之感。 2.不一样的树叶,有不一样的声音;不一样的季节,有不一样的音乐。当微风拂过,那声音轻轻柔柔的,好像呢喃细语,让人感受到大自然的温柔;当狂风吹起,

部编版三年级语文上册第21课《大自然的声音》优质教案

21 大自然的声音 教学目标: 1.会认7个生字,会写13个生字,掌握多音字“呢”,识记词语。 2.有感情地朗读课文,背诵第2—3自然段。 3.了解课文描写的方法,想象课文中描述的声音,感受大自然的美。 4.体会作者的思想感情,培养学生对大自然的热爱。 教学重点: 1.词语教学中重视象声词的教学,了解象声词的不同结构,引导学生通过朗读体会不同声音所表示的不同事物。 2.通过朗读,想象文中描述的声音,感受大自然的美。 教学难点: 1.对文中总起句,教师应有针对性地指导学生了解句子的内容在段落中的作用。 2.了解课文描写的方法,体会作者的思想感情。 教学准备: 生字卡片、生词卡、音乐。 教学时数: 2课时 教学过程: 第一课时 一、激趣导入 (教师播放一些自然界的声音) 1.请同学们闭上眼睛静静地听这些声音。 2.听完后交流,你都听到了哪些声音? 3.师:这些都是来自大自然的声音,这节课我们一起学习——大自然的声音。(板书课题) 二、初读课文,整体感知 1.自由朗读课文两遍,借助拼音读准字音,把课文读通顺。 2.同桌互读,正音。 3.检查自学生字情况。 4.小组读书比赛。 5.轻声朗读课文,看看课文中介绍了哪几种大自然的声音? (风、水、动物)

三、课堂练习 1.观察字形,说说你的发现。 2.师提示重点字的关键笔画,学生练。 第二课时 一、创设情境,复习导入 1.上节课我们交了一个新朋友——大自然,他的家族里有许多无师自通的音乐家和歌手。今天,他想带大家一起去欣赏一场特殊的音乐会。你们知道是什么吗? 【板书课题:大自然的声音(齐读)】 2.不过,大自然说,要去参加音乐会,听那美丽的声音得带上这群小伙伴。(出示词语卡片)还认识他们吗? 3.开火车读词语:小火车开起来,带上这群小伙伴,跟着大自然快乐出发吧。 二、入境想象,美读感悟 1.师:小火车开得真快呀,我们顺利到站了。请同学们默读2—4自然段,看看有哪些音乐家和歌手参加了这场音乐会?(生默读、思考,在书上用自己喜欢的符号做上记号。) 2.师:有谁参加了音乐会?你们听到了哪些美妙的声音?(生:风、水、动物的声音。师相机板书) 3.小组交流:大自然的声音怎么美妙呢?谁来说说? 【师依照学生的自主选择,选择其中一个自然段相机引导学生入境想象,美读感悟。剩下的段落放手让学生自主学习。】 4.风的声音(大胆想象,美读感悟) (1)指名读画出的句子。(出示、指名读:“当微风拂过……大自然的威力。”)说说你为什么这样读?(师指导读,读时注意微风的轻柔,读得轻缓;狂风的雄壮读得急、猛,感受风声的美妙。)再指2—3名学生有感情地朗读。 (2)师:读得真好,让我们聆听了音乐会的风之曲,再让我们一起感受一下吧。女生读描写微风的部分,男生读描写狂风的部分。(教师适时用手势画出朗读朗读节奏和声音的高低起伏。) (3)师引读,生接读: 正是因为这样,所以,风是—— 当他翻动树叶,树叶便像歌手一样—— 不一样的树叶—— 不一样的季节—— (4)小结:真是一位天才的音乐家呀!既会演奏舒缓的小夜曲,又能合奏出雄浑的交响乐,让我们发现大自然的风声如此美妙。

人教版:小学三年级上册语文第21课《古诗两首》原文、译文及作者介绍

【望天门山】 原文: 望天门山 【作者】李白 【朝代】唐 天门中断楚江开,碧水东流至此回。 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。 译文: 长江犹如巨斧劈开天门雄峰,碧绿江水东流到此没有回旋。两岸青山对峙美景难分高下,遇见一叶孤舟悠悠来自天边。 作者介绍: 李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。据《新唐书》记载,李白为兴圣皇帝(凉武昭王李暠)九世孙,与李唐诸王同宗。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。 李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》*,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。 李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。 【饮湖上初晴后雨二首·其二】 原文: 饮湖上初晴后雨二首·其二 【作者】苏轼 【朝代】宋 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 译文: 晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮的。如果把美丽的西湖比作美人西施,那么淡妆也好,浓妆也罢,总能很好地烘托出她的天生丽质和迷人神韵。 作者介绍: 苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、画家。 嘉祐二年(1057),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。 苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。 作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。

部编版四年级语文上册第21课《古诗三首》精美教案

第七单元 【教材分析】 1.单元主题: 本单元课文主要是围绕“革命情怀”这个专题进行编排的。主要由《古诗三首》《为中华之崛起而读书》两篇精读课文和《梅兰芳蓄须》《延安,我把你追寻》两篇略读课文组成,从不同角度讲述了名人成长的故事。《古诗三首》其中《出塞》作者是唐代诗人王昌龄。这是一首著名的边塞诗,表达了诗人希望起任良将,早日平息边塞战事,使人民过上安定的生活的愿望。《凉州词》诗中以生活的美好与战争的残酷做对比,抒发了人生感叹,尽管这首诗的格调是悲壮苍凉的,但不悲观绝望;诗人对生活充满热爱,对死亡并不畏缩,“醉卧沙场”一语尤其显示出豪迈的气概。《夏日绝句》一、二句“言理”,从生为人杰、死作鬼雄两方面具体说明人生的价值和意义,襟怀高远,极富英豪丈夫之气。三、四句将“楚汉之争”中的项羽故事,熔冶为诗,语带惋惜,弦外有音。全诗仅二十个字,连用了三个典故,但无堆砌之弊,因为这都是诗人的心声。如此慷慨雄健、掷地有声的诗篇,出自女性之手,实在是压倒须眉了。《为中华之崛起而读书》课文写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。《梅兰芳蓄须》讲的是梅兰芳先生在日本帝国主义侵略中国的时期,他为了表示对日本帝国主义的抗议和坚决不给侵略者演戏而把胡子留起来的事。在日本强盗面前,宁可忍饥挨饿并且放弃自己的事业,也不给日本强盗演出。《延安,我把你追寻》是一首新体诗,诗歌读起来琅琅上口,但要理解诗歌的内容,感悟诗歌的内涵,对学生来说,还是存在很大的难度。教学时注意引导学生重在朗读,在学习课文时一定要分配充裕的时间进行多种形式的朗读。 2.单元重点: (1)关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。本单元的课文都是历史精典故事,这是本单元的语文要素,体会作者的思想感情,只有反复朗读,才能感受到“天下兴亡,匹夫有责”的远大抱负。课文选材精炼,含义深刻,让学生在阅读故事中感受爱国情怀,激发爱国热情。结合课标和本单元的学习要求,在教学本组课文的过程中,教师在教学中要让学生初步把握文章的主要内容,体会文章表达的思想感情。要注意在诵读中体验情感,领悟内容,进而积累语言。 (2)学习写书信。本单元安排了习作《写信》,本次习作主题是写信,给远方的亲人或朋友写一封信。重点是学会写书信的格式,内容写清楚。 【学情分析】

部编版四年级语文上册七单元第21课《古诗三首》类文阅读含答案

类文阅读-21 古诗三首 灭胡曲 唐岑参 都护新灭胡,士马气亦粗。 萧条虏尘净,突兀天山孤。 1.对“萧条虏尘净,突兀天山孤”中的“净”字理解不正确的一项是() A.叙说敌人被消灭干净,边塞十分安宁。 B.叙说消灭敌人的场景。 C.饱含着对胜利的喜悦。 D.饱含着对艰苦征战的回味。 2.“都护新灭胡,士马气亦粗”的意思是: 3.全诗通过和,表现了。 4.概括全诗主要内容。 【参考答案】 1.B 2.封将军新近消灭了胡人的主力,战士们和战马也都大口地喘着粗气。 3.叙事写景诗人奋战边塞的万丈豪情 4.这首诗主要写了战争过后,边塞平静时的生活情景。 塞下曲六首(其一) 唐李白 五月天山雪,无花只有寒。 笛中闻折柳,春色未曾看。 晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。 愿将腰下剑,直为斩楼兰。 1.诗中的“楼兰”指的是() A.西汉时楼兰的一个国王。 B.唐朝时的一个楼台。 C.一个人名。

D.一个地名。 2.请将“愿将腰下剑,直为斩楼兰”一句翻译成白话文: 。 3.找出古代出征敲击钲、鼓的句子:。 4.这首诗第一句:“五月天山雪,无花只有寒。”五月正值盛夏,为什么还会有雪有寒? 5.你还知道李白其他的诗吗?把它们写下来吧。 【参考答案】 1.A 2.只愿用腰下悬挂的宝剑,为君王过关斩将,打败敌人。 3.晓战随金鼓 4.因为李白所写的是塞下的五月,在常年被积雪覆盖的天山。 5.《将进酒》《静夜思》《望庐山瀑布》 【参考答案】 1.A 2.只愿用腰下悬挂的宝剑,为君王过关斩将,打败敌人。 3.晓战随金鼓 4.因为李白所写的是塞下的五月,在常年被积雪覆盖的天山。 5.《将进酒》《静夜思》《望庐山瀑布》

部编人教版三年级语文上册第21课《大自然的声音》教案

21.大自然的声音 课题大自然的声音课型新授课 设计说明 本文以清新活泼的笔调介绍了大自然中风的声音,水的声音和动物的声音,表达了作者对大自然的喜爱之情,在教学设计中,我始终以“大自然中这些声音太美妙了”贯穿始终,重点指导学生美读课文,抓住描写声音的词边读边想象,形成自己独特的感受,体验和理解。 学前准备1.收集风声、水声、各种动物的叫声。(教师) 2.课文内容的课件。 课时安排2课时 教学过程 第一课时 学习目标1.认识7个生字,会写13个生字,正确读写新词。 2.自读课文,了解课文大意,学习第一段课文。 学习重点学习生字、词语。 学前准备1.学生自读课文,制作生字卡片。(学生) 2.收集大自然中的各种声音。(教师) 教学环节导案学案达标检测 一、激趣导入(用时:5分钟) 1.(课件出示)播放 各种声音,把你听到的声 音说出来是什么声音。 2.小结,板书上课 题。 1.说说自己听到的 是什么声音? 2.齐读课题。 1.列举你知道的大 自然中的声音。 _____________________ _____________________ 二、初读识字(用时:22分钟) 1.自读课文,把生字 圈出来,给自然段标上序 号。 2.交流识字方法。 3.认读词语表中的 词语。 1.读课文。 2.注意“奏、聚”的 读音,“琴”不要多一笔 点,“器”不要少一笔点, “敲”的右边不是“支”。 2.给加点的字注音。 演奏.()轻柔.() 乐器.()敲.打() 3.写近义词。 美妙()温柔() 激动()汇聚()

三、整体感知(用时:10分钟) 1.学习、再读课文, 了解课文是围绕哪句话 来写的? 2.课文中写了哪些 大自然中的声音? 1.学习、再读课文, 了解课文是围绕哪句话 来写的? 2.课文中写了哪些 大自然中的声音? 4.写出下面事物的 声音。 流水声:______________ 下雨声:______________ 狂风声:______________ 鸟叫声:______________ 四、课堂小结(用时:3分钟) 1.本节课,同学们有 什么收获? 2.书写生字。 本节课,认识了本课 生字、通读课文,了解到 课文是按总分的结构写 的。 教学反思 本节课,教师准备充分,用直观的声音吸引学生进入文本,激发学生的学习兴趣,通过读课文,对内容有大致了解。 第二课时 学习目标1.让学生知道大自然有哪些美妙的声音,并感受这些声音。 2.了解课文的描写方法,背诵第2、3自然段。 学习重点感受大自然的美妙声音,背诵第2、3自然段。 学前准备教学课件。(教师) 教学环节导案学案达标检测 一、创设情境,复习导入(用时:4分钟) 上节课,我们交了一 个新朋友——大自然,他 的家族有很多音乐高手, 今天他将带领大家去欣 赏一场美妙的音乐会,你 们知道是什么吗?(齐读 课题) 1.开火车认读词语。 2.齐读课题,回顾课 文主要内容。 5.读拼音写词语。 yǎn zòu dǎ jī ()() jī dònɡmínɡ jiào ()()

五年级语文上册素材-第21课《古诗词三首》知识点 图文解读 人教部编版

统编版| 五年级上册第21课《古诗词三首》知识点+图文解读 知识点 一、我会写组词 sūn:孙(孙子、孙女、外孙) bó:泊(停泊、泊船、飘泊无定) chóu:愁(忧愁、发愁、愁眉不展) sì:寺(寺庙、寺院、少林寺) yú:榆(榆关、榆树、榆荚) pàn:畔(河畔、池畔、耳畔) 二、我会认组词 更:gēng(打更、五更、三更半夜) 聒:guō(聒耳、聒噪、聒碎) 三、多音字 泊:bó(停泊)pō(湖泊) 更:gēng(更改)gèng(更加) 四、作者简介

1.王维(约701—761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。因笃信佛教,又被称为“诗佛”。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”他与孟浩然合称“王孟”。主要作品:《竹里馆》《山居秋暝》等。 2.张继,字懿孙,汉族,襄州(今湖北襄阳)人。唐代诗人。他的诗爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响。主要作品:《枫桥夜泊》。 3.纳兰性德(1655—1685),字容若,号楞伽山人。清代词人,其词在中国词坛上享有很高声誉。主要作品:《通志堂集》《纳兰词》。 五、理解诗意 《山居秋暝》:山上刚刚下过一场雨,晚上天气凉爽带来了秋意。松林沐浴着皎洁的月光,清清的泉水从河床的石头上流过。洗衣物的女子归来,竹林里笑语喧哗,渔船顺流而下,搅动了一片片莲叶。任凭春天的花凋谢,我自己却要居住在这风光秀丽的山中。 《枫桥夜泊》:月亮落下去了,乌鸦不时地啼叫,茫茫夜色中似乎弥漫着满天的霜,面对着江边的枫树与江中闪烁的渔火,愁绪使我难以入眠。姑苏城外那寂寞清静的寒山古寺,半夜里敲响的钟声传到了我乘坐的客船里。 《长相思》:走过一条条山路,走过一条条水路,正向山海关那边走去,夜深了,千万个帐篷里都点起了灯。晚上又刮风又下雪,风雪声搅碎了思乡的梦,家乡没有这样的声音。