颐和园简介

颐和园简介

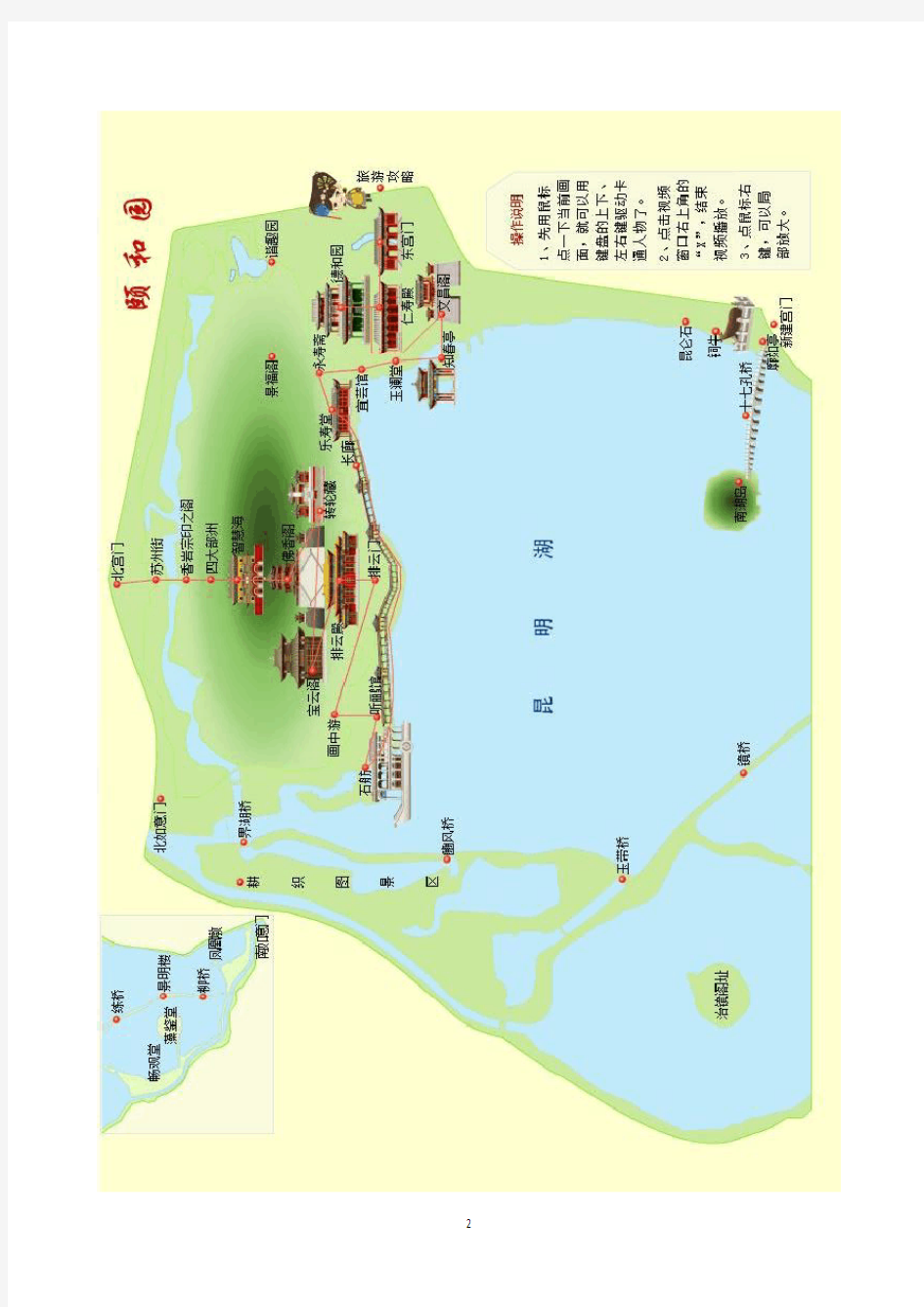

颐和园主景区由万寿山、昆明湖组成,全园占地3.08平方公里,水面约占四分之三。园内现存各式宫殿、园林古建7万平方米,并以珍贵的文物藏品闻名于世,是第一批全国重点文物保护单位。

颐和园前身为清漪园,始建于清朝乾隆十五年(1750),咸丰十年(1860)被英法联军烧毁。光绪十二年(1886),清廷挪用海军经费等款项开始重建,并于两年后取用今名,作为慈禧太后的颐养之所。一九〇〇年又遭八国联军破坏,一九〇二年修复。中华人民共和国成立后,几经修缮,颐和园陆续复建了四大部洲、苏州街、景明楼、澹(dàn)宁堂、文昌院、耕织图等重要景区。

颐和园集传统造园艺术之大成,借景周围的山水环境,既有皇家园林恢弘富丽的气势,又充满了自然之趣,高度体现了中国园林“虽由人作,宛自天开”的造园准则。一九九八年十二月,颐和园被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,并予以如下评价:1)北京的颐和园是对中国风景园林造园艺术的一种杰出的展现,将人造景观与大自然和谐地融为一体;2)颐和园是中国的造园思想和实践的集中体现,而这种思想和实践对整个东方园林艺术文化形式的发展起了关键性的作用;3)以颐和园为代表的中国皇家园林是世界几大文明之一的有力象征。

园史介绍

颐和园的前身清漪园始建于清乾隆十五年(1750年)。这是

一座以万寿山、昆明湖为主体的大型天然山水园。

万寿山和昆明湖早在建园之前就已经是北京西北郊风景名胜区的一个组成部分,它的自然景观以及某些人文景观都与此后的园

林造景有着直接的渊源关系。考查颐和园的历史也就不应局限于园林本身,而必须追溯其早年风景建设的情况。

一、建园以前

北京的西北郊,素称“神京右臂”的西山峰峦连绵自南趋北,余脉在香山的部位兜转而东,好像屏障一样远远拱列于这个平原的西、北面。在它的腹心地带,两座小山岗双双平地突起,这就是玉泉山和万寿山。附近泉水丰沛,湖泊罗布,远山近水彼此烘托映衬,形成有如江南的优美自然景观,实为华北地区所不多见。

早在辽金时期,香山、玉泉山就有了皇家行宫别苑的建置。

元代,万寿山叫做瓮山,以其山形似瓮而得名。山的南面地势低洼的地带汇聚玉泉山诸泉眼的泉水,潴而成为一个大湖名“瓮山泊”,也叫七里泊或大泊湖,这就是昆明湖的前身。

北京城西南面的永定河,由于泥沙淤塞,河床极不稳定,河水经常处于暴涨暴落,难于控制的状态。

公元1264年,元世祖忽必烈营建新的都城“大都”时,将玉泉山的泉水导引入城作为宫廷的专用水,百姓不能截取,甚至“濯(zhuó)手有禁”。至元二十九年(1292年),为了补给大运河北端的水量,保证漕运畅通,在昌平的白浮村筑堰拦蓄神山诸泉之水,先西行然后转南,流经青龙桥再绕过瓮山而汇聚于瓮山泊,于瓮山泊往南开凿河道,沿河加筑大堤以障水南行,从和义门(今西直门)北之水门入城,在河道的南段先后修建了百座闸门——高亮桥闸和广源闸以控制水的流量,然后穿城而过,经通惠河注入通

州的大运河。经过这一番整治之后,通惠河航运畅通,南方的粮船可以直达大都城内的积水潭。瓮山泊也从早先的天然湖泊改造成为具有调节水量作用的天然蓄水库,水位得到控制,环湖一带出现寺庙、园林的建置,逐渐发展成为西北郊的一处风景游览地。

环湖一带的建置,比较重要的有两处:一处是瓮山西面、瓮山泊北岸的“大承天护圣寺”此寺规模十分锯丽,寺前的湖中架水阁两座、寺后建园林,元代皇帝到瓮山泊游览时经常驻跸(bì)于此。另一处在瓮山东南,是元中书令耶律楚材的墓园。

明代,瓮山泊改称“西湖”。

明成祖朱棣迁都北京后,南方来的移民在西湖以东,今海淀镇以北的多泉眼的丹棱一带开辟水田,贵戚,官僚也纷纷占地造园。众多的私家园林增益了这一带天然风景的人工点染,并与玉泉山、西湖的景观联成一片,所谓“风烟里畔千条柳,十里清阴到玉泉”西北郊风景区的范围更往东扩大了。

明初建都南京的一段时期内,大运河停止漕运,它的白浮上源以及西湖以北,元代开凿的一段水道由于年久失修而淤塞。朱棣迁都北京,漕运重开,这一段水道已不能使用。遂于成化七年(1471)改引玉泉山之泉水东流注入西湖,以代替白浮神山泉水作为接济通惠河的上源,同时也兼供大内宫廷用水,西湖在北京供水系统中的地位就更为重要了。

这时候,玉泉山、瓮山、西湖之间山水联属,三者在景观上互

为借资的关系十分密切。玉泉山的山形轮廓秀美清丽,故时人多以玉泉与西湖并称。至于瓮山,山形比较呆板而又是一座“土赤

濆(pēn),童童无草木”的秃山,也就不大受到游人的重视。

大承天护圣寺于宣德二年(1427年)重修后改名功德寺,前后一共七进院落,皇帝常在此驻跸(bì)并留辇(niǎn)仗寺中,是当时北京的一座著名佛寺。功德寺以及西湖一带的其它寺庙如湖东岸的龙王庙等号称“环湖十寺”。此外,沿湖还有一些小园林,如明武宗朱瞻基修筑的“钓台“等。

弘治七年(1494年),明神宗朱翊(yì)钧乳母助圣夫人罗氏出资在瓮山南坡的中央部位兴建园静寺,据明人的描写,此寺“因岩而构,甃(zhòu)为石磴(dèng)。游者拾级而上,山顶有屋曰雪洞,俯视湖曲,平田远村,绵亘无际”。“寺门度石桥,大道通湖堤,门内半里许,从左小径登台,精兰十余。室之西,殿三楹,左右精舍一间,据山面湖”。看来,圆静寺虽不及功德寺之壮丽,却也选址恰当,颇能因地制宜;建成之后,瓮山百貌有所改善,文人墨客经常到这里走走,留下的一些诗文吟咏,提供了当年此处景观的一鳞半爪。

不过,当年的西湖瓮山的位置关系与现在的情况并不完全一样,明人有如下的记载:

“瓮山圆静寺,左俯绿畴;右临碧浸,近山之胜于是乎始”

“圆静寺,左田右湖”

据此可以推断,湖当偏于山的西侧。沿湖东岸的大堤“西湖堤”,

据《帝京景物略》记载:“道西堤,行湖光中,至青龙桥,湖则穷已。”青龙桥位于瓮山的西麓,西堤自此逶迤(wēi yí)向东南,从而形成在圆静寺俯瞰到的“左田右湖”的景观。

修筑了西湖堤,西湖水位得以稳定,周围受灌溉之利而广开水田。湖中遍植荷、蒲、菱、茭之类的水生植物,犹以荷花最盛。沿湖堤岸上垂柳回抱、柔枝低拂,衬托着远处的层峦叠翠。沙禽水鸟出没于天光云影中,环湖十寺掩映在绿荫潋滟间,更增益绮丽风光之点缀,试看当时文人笔下的西湖所呈现的那一派北国江南的景观:

沈德潜《西湖堤散步诗》有句云:“闲游宛似苏堤畔,欲向桥边问酒罏(lú)”,甚至以此西湖而直接比拟于杭州西湖了。当时的好事者也摹仿杭州的“西湖十景”来命名北京的西湖十景:“泉液流珠”、“湖水铺玉”、“平沙落雁”、“浅涧立鸥”、“葭白”、“莲红坠雨”、“秋波澄碧”、‘明浪流光”、“洞积春云”、“壁翻晓照”。

绮丽的天然风景再加上寺庙、园林、村舍的点染,西湖遂成为京郊的著名游览胜地,获得了“环湖十里为一郡之胜观”的美誉。春秋佳日,游者熙熙攘攘,每年四月,京师居民例必举行游湖盛会,夏天荷花盛开,西湖游人更多:

清初,西湖瓮山的情形大致和明代差不多。不过寺庙、园林由于年久失修,有的倾圮(pǐ),有的处于半荒废状态,远不如当年之盛况了。康熙时,内务府上驷(sì)院在瓮山设马厩。凡犯有过

错的官监均先“发往瓮山铡(zhá)草”一年,然后再行定罪。这种做法一直持续到乾隆十四年。

二、清漪园时期

乾隆九年(1744年),作为皇帝长期居住的离宫御苑圆明园扩建工程告一段落,清高宗弘历写了一篇《圆明园后记》。文中夸耀这座园林规模如何宏伟,园景如何绮丽,誉之为“天宝地灵之区,帝王豫游之地无以逾此”,暗示自己不再建园,并且明白告诫“后世子孙不舍此而重费民力以创建苑囿(yòu)。”然而,事隔不久,另一座大型的皇家园林——“清漪园”,又在圆明园的西面破土动工了。

弘历之所以甘冒自食其言的非议而兴建清漪园,足证此园必然有其不能不建的原因。也就是说,作为建园基地的西湖和瓮山具备着西北郊先已建成的皇家诸园所没有的优越的地貌条件。这个地貌条件对于以享用园林之乐作为奢靡生活主要内容的弘历而言,实有着十分强烈的吸引力。

西北郊先已建成的诸园之中,圆明、畅春均为平地造园,虽然以写意的手法缩移摹(mó)拟江南水乡风致的千姿百态而作集锦式的大幅度展开,毕竟由于缺乏天然山水的基础,并不能完全予人以身临其境的真实感受。香山静宜园是山地园。玉泉山静明园以山景而兼有小型水景之胜,但缺少开阔的大水面。唯独西湖是西北郊最大的天然湖,它与瓮山所形成的北山南湖的地貌结构,不仅有良好的朝向,气度也十分开阔,如果加以适当的改造则可以成为天然山

水园的理想建园基址,这番意思在清漪园动工的时候弘历为董邦达所绘《西湖图》的题诗中已经约略透露出来了。若干年后,弘历又在《万寿山清漪园记》中提到“然而畅春以奉东朝,圆明以恒莅(l ì)政、清漪、静明,一水可通,以为几清暇(xiá)散志澄怀之所………。园既成,过辰而往,逮午而返,未尝度昏,犹初志也”。就是说,清漪园离他居住的圆明园和皇太后居住的畅春园都很近,又介于圆明园与静明园之间,与后者有水路可通,往返十分方便。此四者若在规划上贯联起来,即能构成一个功能关系密切,景观又可以互为借资的整体——一个包含着平地园、山地团、山水园的多种形式的庞大园林集群。可谓一园建成,全局皆活,对于这一点,弘历是能够理解并早有瞩意的,此其一。

其次,圆明、畅春、静宜、静明诸园都是在上代的基础上扩建而成,规划设计不免或多或少地要受到既定格局的限制,牵就拘碍的情况在所难免。而瓮山西湖的原始地貌则可以完全按照弘历的意图加以改造,园林的规划建设也能够按照他的想法自始至终一气呵成。

这两点,大概就是弘历所以继圆明诸园建成之后,”又复在瓮山西湖兴建清漪园的真正原因。

既然自食其言而不惜再耗国家另建新园,势必要寻找适当的借口以便杜绝朝野的清议。当时,正好有两件与瓮山西湖有关的事情促成了弘历建园愿望的实现。

第一件事情是建佛寺为母后祝寿。

乾隆十六年适逢皇太后钮祜禄(niu hu ru)氏六十整寿,一向标榜“孝治天下”的弘历,为庆祝母后寿辰,于乾隆十五年( 1750年)选择瓮山圆静寺旧址兴建大型佛寺“大报恩延寿寺”。同年三月十三日发布上谕,改瓮山之名为“万寿山”。与佛寺建设的同时,万寿山南麓(lù)沿湖一带的厅、堂、亭、树、廊、桥等成片的园林建筑已经作出设计估算,陆续破土动工。

第二件事情是西北部水系的整理。

乾隆初年的北京西北郊,随着圆明、畅春等大小园林陆续建成,水量消耗与日俱增。当时,园林供水的来源除流量较小的万泉庄水系外,主要依靠玉泉山汇经西湖之水。而后者正是供给北京大内宫廷的主要水源,也是沟通北京城与大运河之间的通惠河的上源。如果上源被大量截流而去,则不仅宫廷用水不济,漕运也将要受到影响。另外,明代以来西湖堤经常溃决,危害农田,威胁畅春园。为了彻底解决这些问题,乃于乾隆十四年(1749年)冬天,开始进行西北部规模最大的一次水系整理工程。工程的主要内容有两项:一、修整玉泉山、西山一带的泉眼和水道;二、疏浚、开拓西湖作为蓄水库,并建置相应的闸涵。

工程开始之前,弘历曾派人详细考查通惠河的水源情况,并撰(zhuàn)写《麦庄桥记》一文。文中谈到“寸之伏脉者其流必长,亦如人之有蕴藉(yùn jiè)者其德业必广……。如京师之玉泉汇而为西湖,引而为通惠,由是达直沽(gū)而放渤海。人但知其源出玉泉山,如志所云巨穴歕(pēn)沸随地皆泉而已。而不知其会

西山之伏流,蓄极湓(pén)涌,至是始见,故其源不竭而流愈长……。盖西山、碧云、香山诸寺皆有名泉,其源甚壮,以数十计。然唯曲注于招提精兰之内,一出山则伏流不见矣”。这就是说,西湖之水源除来自玉泉山泉眼之外,尚有西山的“伏流”可资利用。不能白白地浪费掉。欲增加下游的供水量,势必广开上源,为此,将西山一带的大小泉流全部集中起来并利用石渡槽导引东流,与玉泉之水汇合再经过输水干渠“玉河”而汇入西湖之中。水源增加了,作为蓄水库的西湖势必要开拓、疏浚(jùn),以便承纳更多的水量。这是整个工程中的重要环节,弘历对此非常重视,因而把疏浚、开拓西湖的施工提前于乾隆十四年( 1749年)冬天农闲期间,雇用民工在不到两个月的时间内就完成了。

乾隆十五年( 1750年)三月十三日,弘历在易名万寿山的同一份上谕中正式宣布易西湖之名为“昆明湖”。

疏浚后的昆明湖,湖面往东拓展直抵万寿山东南面的一条南北走向的旧堤。利用浚湖土方堆叠、改造万寿山东半部的山形,保留原东岸上的龙王庙成为湖中的一个大岛——南湖岛。这条旧堤原来是康熙时为防卫地势较低的畅春园免受西湖水患泛滥而修筑的,以其在该园的西面故名为“西堤”。昆明湖往东拓展之后就利用这条旧堤加固、改造而成为湖东岸的大堤,改名“东堤”。于是,西堤便成了东堤,弘历特为此事写了一首名为《西堤》的诗以说明其原委:

东堤的北段建三孔水闸“二龙闸”,控制昆明湖往东流泄的水

量。于是,堤以东、畅春园西墙以西的一大片低洼地得以受灌溉之利而开辟为水田,这就是诗中所谓“堤与墙间惜弃地,引流种稻看连畦(qí)”。至于弘历所说的‘其西更置堤”,则指湖中新筑的纵贯南北的一条大堤——“西堤”而言。西堤以东的水域广而深,是昆明湖水库的主体,以西的水域比较小一些,浅一些,则是辅助水库的性质。

在昆明湖的西北端,开凿河道往北延伸绕经万寿山的西麓,通过青龙桥沿着元代白浮堰的引水故道连接于北面的清河,这就是昆明湖水库的溢洪干渠。青龙桥下设闸门,以备霖雨季节湖水骤涨时提闸往北渲泄。此闸是至关重要的溢洪枢纽,弘历称之为“昆明湖之尾闾(lǘ)”,由内务府委派官员专门管理。干渠绕过万寿山西麓又分出一条支渠兜转而东,沿山的北麓把原先的零星小河泡联缀成一条‘后溪河”又叫做“后湖”。后溪河于山的东北麓分为三股流出宫墙外,往东汇马厂诸水而入于圆明园。

与此同时,对“玉河“和”长河”这两条输水干渠也分别加以疏浚。前者连接玉泉山和昆明湖,后者连接昆明湖和北京城,亦即元代开凿、明代沿用的那条故道。

在玉河以南,利用原来的零星小河泡开凿成一个浅水湖名叫“养水湖”作为聚蓄这一带的天然水之用。为把养水湖之水汇注于昆明湖而在玉河西端开凿一条短渠与之联通,但养水湖的地势略高于玉河,因此在短渠与玉河的交接处建闸桥一座以节制流量、稳定养水湖的水位。这样,玉河两岸又获灌溉之利而陆续开辟为稻田。

长河由于年久失修多有淤塞之处。为了保证输水通畅、通航和附近的农田灌溉,专门设立“长河工程处”于乾隆十六年(1751)初步完成清挖河底、局部拓宽河道和整理泊岸的工程。

西北郊的水系经过这一番规模浩大的整治之后,形成了玉泉山——玉河——昆明湖——长河这样一个可以控制调节的供水系统。这个供水系统圆满地解决了大运河上源的接济,提供了农田灌溉和园林用水,开辟了从西直门直达玉泉山的水上游览路线,同时也为清漪园的建设作出先期的地形整治。

于疏浚、开拓昆明湖的同时,接造园意图进行山水地形的整治,随着兴修大报恩延寿寺而展开了全面的园林建设,并根据其以水景取胜的特点而命园林之名为“清漪”。乾隆十六年(1751年),“清漪园”的名字便正式公诸于世。同年,建立管理机构并由朝廷颁发印信。

所以,清漪园的兴建并非像弘历在《万寿山清漪园记》一文中所说的“盖湖之成以治水,山之名以临湖,既具湖山之胜概,能无亭台之点缀乎?”而是事先就有通盘计划,按部就班地进行着。弘历的习惯,每当皇家一园甫建成,例必撰写园记一篇详述建园的情况。唯独清漪园则不然,乾隆十六年所写的《万寿山昆明湖记》只谈治水和建寺祝寿,口避建园的事。直到十年之后又写了一篇《万寿山清漪园记》,该文一开始便谈到万寿山清漪园“成于辛巳而今始作记者,以建置题额间或缓待而亦有所难于措辞也。夫既建园矣,既题额矣,何所难而措辞?以与我初言有所肯,则不能不愧于心”。

最后也不得不承认“分之清矣园非重建乎?非食言乎?以临湖而易出名,以近山而创园囿(yòu),虽云治水,谁其信之?”无非聊自解嘲而已。

不过,从客观效果看来,清漪园确乎是造园与水利工程相结合的一个比较成功的例子。弘历为此亦颇自鸣得意,他在《万寿山昆明湖记》中写道:“及湖成而水通,则汪洋漭(mǎng)沆(hàng),较旧倍盛……。今之为闸为坝为涵洞,非所以待汛涨乎?非所以济沟塍(chéng)乎?非所以启闭以时使东南顺轨以浮漕而利涉乎?昔之城河水不盈尺,今则三尺矣。昔之海甸无水田,今则水田日辟矣”。

弘历作为封建王朝的最高统治者,很懂得农田水利的重要性。况且西北郊一带的水田多属内务府所有,农事的丰歉直接关系到皇室的利益。他事先既把水利与建园结合起来,事后仍然经常关心昆明湖的水情,过问闸门的启闭,这在他的《御制诗》中曾多次提到过。

以上所述,大抵就是清漪园基址的地形整治的梗概。

至于园内的建筑情况,迄今尚未发现乾隆时期的图纸、烫样,只能根据间接的材料如像《钦定日下旧闻考》一类的官书、内务府有关清漪园的各种档案嘉庆以后绘制的部分图纸、弘历的御制诗文以及某些建筑遗址的现状,来大致作出复原的推断。

内务府大臣苏赫纳于乾隆十九年闰四月初九日奏请增加清漪

园管理人员编制的奏摺(zhé)中附有一个“副件”。副件按园内

各管理地段分别开列出这一年已建成和刚竣工的建筑名录,这是一份记录清漪园建筑情况的重要文件。以它为基础,参佐上述各项间接材料,可以初步考订乾隆时期清漪园内的建筑物和建筑群组共有一百零一处。除此之外,散在园内的零星值房花房,库房以及园林小品、碑碣(jié)、摩崖石刻、小型桥梁等均未计入。

一百零一处建筑中,八十处建成于乾隆十五年到十九年这四年间。乾隆二十年以后建成的只有二十一处,而且绝大部分是在万寿山后山。这个情况亦足以说明清漪园建设工程的计划性和一贯性。如果按这一百零一处建筑的功能、性质加以分门别类,大致可以归纳为以下十三类:

一、宫殿,共二处:

勤政殿、二宫门。

二、寺庙,共十六处:

大报恩延寿寺、须弥灵境、云会寺、善现寺、妙觉寺、罗汉堂、宝云阁、转轮藏、慈福楼、昙花间、重翠亭、山色湖光共一楼、治镜阁、广润祠、五圣祠、蚕神祠。

三、庭院建筑群,共十四处:

玉润堂、宜芸馆、怡春堂、乐寿堂、养云轩、无尽意轩,小有天,蕴古室,石丈亭,味闲斋、嘉荫轩、云绘轩、延绿轩、鉴远堂。

四、小园林,共十六处:

写秋轩、乐安和、云松巢、邵(shào)窝、画中游、赅春园、

绮望轩、看云起时、构虚轩、绘芳堂、雾清轩、惠山园、畅观堂、藻鉴堂、凤凰礅(dūn)、花承阁。

五、单体点景建筑,共二十处:

知春亭、含新亭、夕佳楼、餐秀亭、对鸥舫、意迟云在、鱼藻轩、浮青树、旷观斋、水周堂、石舫、延清赏、寄澜堂、湖山真意、澄碧亭、南方亭、景明楼、廓如亭、望檐间、延赏斋。

六、长廊,共两处:长廊东段、长廊西段。

七、戏园,一处:听鹂馆。

八、城关,共六处:

文昌阁(兼作园门)、赤城霞起、寅(yín)辉、通云、千峰彩翠、宿云檐。

九、村舍,一处:

耕织图。

十、市肆,共两处:

西所买卖街、后溪河买卖街。

十一、大型桥梁,共十一处:

十七孔桥、绣漪桥、界湖桥、练桥、镜桥、玉带桥、桑苧(zh ù)桥、柳桥、落荇(xìng)桥、半壁桥、后湖三孔桥。

十二、园门,共五处(另有一处为文昌阁):

东宫门、进膳门、东北门、北楼门、如意门(西宫门)。

十三、辅助建筑,共五处:

茶膳房、北船坞、耕织图船坞、南船坞、后溪河船坞。

与园林建设同时,还进行全面绿化,改变了原瓮山“童童无草木”的面貌。原西湖一带向以垂柳荷花之盛著称,清漪园保留了这

个特色,在沿湖的堤岸增植柳树,湖中的大部分水面广莳(shí)荷花。

清漪园水面辽阔,专供帝、后作水上游览的御舟先后建造了“镜中游”、“芙蓉脑、“万荷舟”、“锦浪飞鹿”、“澄虚”、“憬龙舟”、‘祥莲艇”、‘喜龙舟”等。大型的“喜龙舟”船身长十三丈五尺,中宽三丈三尺,装修陈设极其豪华。此外,还有备膳船、运水船、茶船以及各种运输板船一共二十八只。

玉河和长河亦按照水上游览航道的要求加以规划。沿长河建置一系列的码头和点景的殿宇、园林,乾隆十六年(1751年)秋天正式通航。此后,弘历往返于清漪园和北京大内之间,就经常使用这条水路。西直门外高亮桥畔的“绮虹堂”是水路和陆路的中转站,从这里可以一直乘船到达玉泉山静明园的东门。而长河--昆明湖--玉河--玉泉山这条供水体系,也就成为当年北京西北郊的一条长达12公里的皇家专用水上游览线。

自乾隆十六年起,弘历命建锐营兵弁(biàn)定期在昆明湖举行水操,调福建水师官员担任教习。为此建造战船十六艘,组成一支训练船队,这支船队以南船坞为基地,游弋(yì)于西堤以西的水城。

颐和园调研报告

颐和园调研报告 生活在北京,对于了解中国的文化历史是很有好处的,比如中国古代园林主要分为皇家园林和私家园林两大类,而北京的皇家园就有有颐和园、圆明园、北海公园等。此次我选择了颐和园作为调研对象。 颐和园位于北京城的西部,建于清代乾隆年间(公元1750年),后来两次遭到英法和八国联军的毁坏,经重修,目前保存完好。颐和园初明清漪园,曾是圆明园的园中之园。园中有水有山,主要有居于北面的万寿山和居于南边的昆明湖两大部分组成,加上皇帝临朝听政的仁寿堂和皇后居住的玉阑堂、宜云馆、乐寿堂等宫殿建筑,占地总面积约290公顷。 颐和园内建筑区域分布明确景色层次分明,疏密相间。它的整体规划以许多条轴线为基础。一来可以统筹众多景点,二来一定序列感的形成可以表现出皇家宫苑的庄严排场。如颐和园前山的轴线:智慧海、佛香阁、排云殿,直到“云辉玉宇”牌楼。加上与地势的结合,层层递,是前山众多景点群落的核心。 颐和园的建筑集中在前山,以佛香阁为重点。佛香阁建在半山腰上,它完全利用了居高临下可以开阔视野的条件,成为了园外借景和观赏湖景的好地方。从回廊向南望去,湖面上的长堤、长桥、岛和那琉璃屋顶成为眼前的近景,由于调研当天雾气挺大,远景已朦胧。不过很能感受到设计者的巧妙构思,将这种地势的优势发挥到极致。 我认为谁是有灵性的,与山是相反的感受,但又相得益彰、不可分割。正因为有了昆明湖,给整个园林增添一份清雅悠闲。水中可有水藻,水面可有荷花、芦苇、倒影,水上可行舟划船、承鸭走鹤。如今秋色虽不繁盛,但雾气升腾也是令番感受。 园内最多的植物除了山上的苍松翠柏,我最喜欢的还是围于湖岸的垂柳。今年春天也来过,当时柳芽刚吐青,桃花、玉兰开的正盛,阳光明媚,建筑的琉璃瓦上亮金闪闪,湖面波光粼粼。当时真的是置身于中国的水墨画卷里,柳绿花红都是淡淡的晕染。 当然要说这种诗情画意,我觉得这不是颐和园的主要特色。颐和园作为皇家园林,其秩序感突出了恢弘的气势,并不是如苏州园林中的闲情雅致。但是它又是丰富的,有着多种不同层面的性情,不同的季候,不同的角度,不同的观者,尤其其特殊的历史感,都使颐和园在众多园林中有着与众不同的地位。

颐和园简介

颐和园简介 颐和园主景区由万寿山、昆明湖组成,全园占地3.08平方公里,水面约占四分之三。园内现存各式宫殿、园林古建7万平方米,并以珍贵的文物藏品闻名于世,是第一批全国重点文物保护单位。 颐和园前身为清漪园,始建于清朝乾隆十五年(1750),咸丰十年(1860)被英法联军烧毁。光绪十二年(1886),清廷挪用海军经费等款项开始重建,并于两年后取用今名,作为慈禧太后的颐养之所。一九〇〇年又遭八国联军破坏,一九〇二年修复。中华人民共和国成立后,几经修缮,颐和园陆续复建了四大部洲、苏州街、景明楼、澹(dàn)宁堂、文昌院、耕织图等重要景区。 颐和园集传统造园艺术之大成,借景周围的山水环境,既有皇家园林恢弘富丽的气势,又充满了自然之趣,高度体现了中国园林“虽由人作,宛自天开”的造园准则。一九九八年十二月,颐和园被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,并予以如下评价:1)北京的颐和园是对中国风景园林造园艺术的一种杰出的展现,将人造景观与大自然和谐地融为一体;2)颐和园是中国的造园思想和实践的集中体现,而这种思想和实践对整个东方园林艺术文化形式的发展起了关键性的作用;3)以颐和园为代表的中国皇家园林是世界几大文明之一的有力象征。

园史介绍 颐和园的前身清漪园始建于清乾隆十五年(1750年)。这是 一座以万寿山、昆明湖为主体的大型天然山水园。 万寿山和昆明湖早在建园之前就已经是北京西北郊风景名胜区的一个组成部分,它的自然景观以及某些人文景观都与此后的园

林造景有着直接的渊源关系。考查颐和园的历史也就不应局限于园林本身,而必须追溯其早年风景建设的情况。 一、建园以前 北京的西北郊,素称“神京右臂”的西山峰峦连绵自南趋北,余脉在香山的部位兜转而东,好像屏障一样远远拱列于这个平原的西、北面。在它的腹心地带,两座小山岗双双平地突起,这就是玉泉山和万寿山。附近泉水丰沛,湖泊罗布,远山近水彼此烘托映衬,形成有如江南的优美自然景观,实为华北地区所不多见。 早在辽金时期,香山、玉泉山就有了皇家行宫别苑的建置。 元代,万寿山叫做瓮山,以其山形似瓮而得名。山的南面地势低洼的地带汇聚玉泉山诸泉眼的泉水,潴而成为一个大湖名“瓮山泊”,也叫七里泊或大泊湖,这就是昆明湖的前身。 北京城西南面的永定河,由于泥沙淤塞,河床极不稳定,河水经常处于暴涨暴落,难于控制的状态。 公元1264年,元世祖忽必烈营建新的都城“大都”时,将玉泉山的泉水导引入城作为宫廷的专用水,百姓不能截取,甚至“濯(zhuó)手有禁”。至元二十九年(1292年),为了补给大运河北端的水量,保证漕运畅通,在昌平的白浮村筑堰拦蓄神山诸泉之水,先西行然后转南,流经青龙桥再绕过瓮山而汇聚于瓮山泊,于瓮山泊往南开凿河道,沿河加筑大堤以障水南行,从和义门(今西直门)北之水门入城,在河道的南段先后修建了百座闸门——高亮桥闸和广源闸以控制水的流量,然后穿城而过,经通惠河注入通

颐和园 世界文化遗产论文

摘要:在中国古代园林中,皇家园林无疑是集大成之作,经过几千年的发展,具有很高的艺术和文化价值。颐和园是中国现存最大的皇家园林之一。颐和园的湖光山色之美、规划设计之精无愧为中国古代造园艺术的杰作和世界著名园林的瑰宝。 关键词: 皇家园林谐趣园长廊耕织图 一、公园简介 颐和园是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林,中国四大名园之一。颐和园位于北京西北郊海淀区内。用昆明湖为基址,以杭州西湖风景为蓝本,汲取江南园林的某些设计手法和意境而建成的一座大型天然山水园,被誉为皇家园林博物馆。颐和园整个园林以万寿山上高达41米的佛香阁为中心,根据不同地点和地形,配置了殿、堂、楼、阁、廊、亭等精致的建筑。山脚下一条长达728米的长廊,犹如一条彩虹把多种多样的建筑物以及青山、碧波连缀在一起。构思巧妙,在世界园林艺术史上堪称罕见。1998年12月2日,颐和园以其丰厚的历史文化积淀,优美的自然环境景观,卓越的保护管理工作被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,誉为世界几大文明之一的有力象征。 二、设计初稿 过去皇家所建造的东西,施工前必须先设计图样,而这种图样必须是平面而立体效果的,有基本的透视和明暗,看上去能一目了然,而负责设计描绘的人又必须是一流的宫廷画师,然后再制作“烫样”核算等。这张“设计图”,是颐和园建造之初的设计图,是清代难得的一幅颐和园总体建筑规划布局图。此图对中国早期的皇家建筑设计、研究、地理环境学等各学科有着很重要的史料价值。三、传说故事 在颐和园昆明湖东岸有一个被喻为牛郎化身的镇水铜牛,在西岸有一处被喻为织女化身的耕织图,它们隔着昆明湖遥遥相望,这两个景观的来历也缘于牛郎织女的故事。清乾隆十五年,初建清漪园时,乾隆皇帝也自比天上的玉皇大帝,并传下御旨,要把御园修成“天上人间”,那佛香阁要建得雄伟华丽,象征着天宫里的凌霄殿,昆明湖要宽阔,好比天河,并在湖的东西两侧修了一个铜牛和一个耕织图。铜牛的身子朝东,头朝西,正好对着织女图,这样一来就更像天河了,

你所不知道的颐和园昆明湖

你所不知道的颐和园昆明湖 颐和园是我国现存规模宏大又最瑰丽的古典园林。它主要由昆明湖和万寿山所组成。颐和园位于北京城西北10公里外,昆明湖位于此园万寿山的南麓。万寿山是北京西山的一支余脉,向东伸出,相对高度60余米,形成抱湖之势。湖的西方,西山高峰耸峙。湖的东南方紧接北京平原,这个湖恰处在西山山麓洪积扇与冲积平原之间的过渡带上。 昆明湖是一个半天然、半人工湖。原先这里是西山山麓拱积扇前缘由泉水汇集成的一块沼泽低地。公元1153年,金定都燕京 (改称中都) 后,金主完颜亮看中这块凤水宝地,就在此建造金山行宫。到金章宗时,更从西面的玉泉山引泉水注金山脚下,使它成为一处贮水地,称金水河。这就是今日昆明湖的前身。到元代,为增大金水河水量以供应京都漕运之需。水利学家郭守敬导引昌平县白浮村的泉水和玉泉山的泉水入泊。当时金山改称瓮山,湖泊就改名瓮山泊,水面比原先扩大。明代,白浮村泉水渠道 (白浮堰) 失修,水源枯竭,瓮山泊面积缩小。清代乾隆时凿深了瓮山泊并加以扩充,成为面积比明代时扩大两倍的巨浸,始名昆明湖。这一命名,是乾隆帝采用的汉武帝在长安都城凿昆明池操练水师的典故,此名沿用至今。 当时,湖面主要向东西面发展,有计划地把原来的湖岸上一部分土地归在湖中,便成了湖内西堤及三岛。挖出的泥土移堆于万寿山上,使这座原来校低矮的山丘大为增高。在昆明湖滨和万寿山上,历代都曾修建许多官苑建筑,清乾隆时,营建规模超过前代,建成了宏大的清漪园。

昆明湖背山面城,北宽南窄,向南延长,形状像人的心脏。湖周长约15公里,面积纣为2.2平方公里。它湖面广阔,水色清碧,平均深度1.5米,最深处约3米。湖面部有一座长堤,是仿杭州西湖而建。纵贯南北的西堤和另一小堤把湖面分为三部分:西堤以东是南沏,水面最广,偎山带景,是现在的游览中心区;西堤以西,北部称西湖,南部为调节水流的养水湖。 沿堤建有六座石桥,造型优美,形态各异。其中一座用汉白玉雕砌的玉带桥,桥拱高耸,远望如一条玉带。湖区三个部分都有一岛,象征蓬莱三岛。其中,南湖岛风景最优美,它的面积达16余亩,岛上有涵虚堂和龙玉庙等古建筑,据说涵虚堂的造型颇像武昌的黄鹤楼,原有三层阁楼,当年清代帝后曾在楼上观看湖年水师操练。从岛上高处向外眺望,湖光山色尽收眼下。昆明湖著名的十七孔桥横跨在南湖岛和东岸之间。桥长150米,像一条长虹架在粼粼碧波之上。它系仿著名的卢沟桥之作,桥上每个石拦住顶部都雕有形态各异的石狮,显得精致、雄伟和美观。

颐和园八大景点简介

颐和园八大景点简介 东宫门区 东宫门区在颐和园最东边。这一带原是清朝皇帝从事政治活动和生活起居的地方,包括朝见大臣的仁寿殿和南北朝房、寝宫、大戏台、庭院等。东宫门现在是颐和园的正门,它坐西朝东,门楣檐下全部用油彩描绘着绚丽的图案。六扇朱红色大门上嵌着整齐的黄色门钉,中间檐下挂着九龙金字大匾,上书“颐和园”三个大字,为光绪皇帝御笔亲题。 乐寿堂 乐寿堂是颐和园居住生活区中的主建筑,原建于乾隆十五年(公元1750年),咸丰十年(公元1860年)被毁,光绪十三年(公元1887年)建。乐寿堂面临昆明湖,背倚万寿山,东达仁寿殿,西接长廊,是园内位置最好的居住和游乐的地方。堂前有慈禧乘船的码头“乐寿堂”黑底金字横匾为光绪手书。庭院中栽植玉兰、西府海棠、牡丹等名贵花木,取“玉堂富贵”之意。

排云殿 排云殿在万寿山前建筑的中心部位,原是乾隆为他母亲60寿辰而建的大报恩延寿寺,慈禧重建时改为排云殿,是慈禧在园内居住和过生日时接受朝拜的地方。“排云”二字取自郭璞诗神仙排云山,但见金银台”,比喻似在云雾缭绕的仙山琼阁中,神仙即将露面。从远处望去,排云殿与牌楼、排云门、金水桥、二宫门连成了层层升高的一条直线。 昆明湖 昆明湖是颐和园的主要湖泊,占全园面积的四分之三,约220公顷。南部的前湖区碧波荡漾,烟波淼淼,西望起伏、北望楼阁成群;湖中有一道西堤,堤上桃柳成行;十七孔桥横卧湖上,湖中3岛上也有形式各异的古典建筑。 铜牛与十七孔桥 十七孔桥坐落在昆明湖上,飞跨于东堤和南湖岛之间,用以连接堤岛,为园中最大石桥。石桥宽8米,

长150米,由17个桥洞组成。石桥两边栏杆上雕有大小不同、形态各异的石狮500多只。 铜牛在昆明湖东岸,十七孔桥东桥头北侧。1755年用铜铸造,称为“金牛”。铜牛是为镇压水患而设。 苏州街 苏州街是后湖两岸仿江南水镇而建的买卖街。清漪园时期岸上有各式店铺,如玉器古玩店、绸缎店、点心铺、茶楼、金银首饰楼等。店铺中的店员都是太监、宫女妆扮。皇帝游幸时开始“营业”。后湖岸边的数十处店铺1860年被列强焚毁。现在的景观为1986年重修。 后山后湖景区 后山后湖景区位于颐和园最北部,建筑较少,林木葱笼,山路曲折,优雅恬静,与前山的华丽形成鲜明对比。一组西藏建筑和江南水乡特色的苏州街,布局紧凑,各有妙趣。 谐趣园

历史趣闻颐和园中发生的历史事件 光绪曾被软禁于此

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢颐和园中发生的历史事件光绪曾被软禁于此 导语:颐和园是晚清最高统治者在紫禁城之外最重要的政治和外交活动中心,是中国近代历史的重要见证与诸多重大历史事件的发生地。光绪十六年(1890 颐和园是晚清最高统治者在紫禁城之外最重要的政治和外交活动中心,是中国近代历史的重要见证与诸多重大历史事件的发生地。 光绪十六年(1890),在颐和园东宫门外右侧建一小型发电厂,称“颐和园电灯公所”,供给颐和园电灯照明。该所与城内“西苑电灯公所”同为北京最早的发电设施。光绪二十六年(1900年)八国联军入侵北京,西苑、颐和园电灯公所两套发电机组及电灯设备均被毁坏。1902年,清政府筹银12.49万两重修西苑与颐和园两处电力设施。光绪三十年(1904年),西苑电灯公所恢复发电;同年五月,电灯重新在颐和园亮了起来。 光绪二十四年(1898年)四月二十八日(6月16日),光绪帝在颐和园仁寿殿召见康有为,命康在总署章京上行走,并许其专折奏事。自四月二十三日宣布变法后,光绪帝曾连赴颐和园12次,召见维新派人士,筹划变法事宜。八月初四日(9月19日),慈禧太后自颐和园回宫。两天后,她发动政变,囚禁光绪帝,逮捕杀害维新派人士,戊戌变法失败。在变法期间(6月至9月间),慈禧一直住在颐和园。颐和园成为守旧派反对变法、准备政变的中枢。变法失败后,光绪被长期幽禁在园中的玉澜堂。 光绪二十六年(1900年)七月二十一日(8月15日),八国联军侵占北京。慈禧太后和光绪帝经颐和园出逃。七月二十五日(8月19日),俄国军队首先侵占颐和园。以后,日、英、意军又相继占据。颐和园在被占期间,所存珍宝被侵略者抢掠一空,不少建筑再遭焚毁。 生活常识分享

颐和园景点介绍

颐和园景点介绍 颐和园集传统造园艺术之大成,借景身边的山水环境,饱含中国皇家园林的恢弘富丽气魄,又充满自然之趣,高度体现了“ 虽由人作,宛自天开” 的造园准则。万寿山、昆明湖构成其基本框架,占地 2.97 平方公里,水面约占四分之三,园中有点景建造物百余座、大小院降20 余处,3000 余间古建造,面积70000 多平方米,古树名木1600 余株。其中佛香阁、长廊、石舫、苏州街、十七孔桥、谐趣园、大戏台等都已成为家喻户晓的代表性建造。 园中要紧景点大致分为三个区域:以庄重威严的仁寿殿为代表的政治活动区,是清朝末期慈禧与光绪从事内政、外交政治活动的要紧场所。以乐寿堂、玉澜堂、宜芸馆等庭院为代表的日子区,是慈禧、光绪及后妃居住的地点。以长廊沿线、后山、西区组成的广阔区域,是供帝后们澄怀散志、休闲娱乐的苑园遨游区。万寿山南麓的中轴线上,金碧辉煌的佛香阁、排云殿建造群起自湖岸边的云辉玉宇牌楼,经排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁,终至山颠的智慧海,重廊复殿,层叠上升,贯通青琐,气魄磅礴。巍峨高耸的佛香阁八面三层,踞山面湖,统领全园。曲折蜿蜒的西堤宛如一条翠绿的飘带,萦带南北,横绝天汉,堤上六桥,婀娜多姿,形态互异。烟波浩淼的昆明湖中,宏大的十七孔桥如长虹偃月倒映水面,涵虚堂、藻鉴堂、治镜阁三座岛屿鼎脚而立,寓意着神话传说中的“ 海上仙山” .阅看耕织图画柔桑拂面,豳风如画,乾隆皇帝曾在此阅看耕织活画,极具水乡村野情趣。与前湖一水相通的苏州街,酒幌临风,店肆熙攘,宛然置身于二百多年前的皇家买卖街,谐趣园则曲水复廊,脚谐其趣。在昆明湖湖畔岸边,还有闻名的石舫,惟妙惟肖的铜牛,赏春观景的知春亭等点景建造。 多年以来,颐和园治理处以“ 文化建园” 为宗旨,用“ 一种精神五种意识六个一流” 的企业文化统领职工,深入挖掘文化内涵,大力推进颐和园的爱护、治理和研究工作,以借景环境、山形水系、文物古建、植被景观为颐和园的核心爱护内容,建立了完整的颐和园爱护治理体系。特别是改革开放以来,颐和园加快了建设和爱护的步伐,先后投入巨资恢复了四大部洲、苏州街、景明楼、澹宁堂、耕织图等景区,积极参与周边环境改造,连续颐和园的历史人文环境,恢复了文化遗产的完整性和原真性,建设了国内园林系统内最先进的文昌院博物馆。 颐和园景点介绍(二) 各位游客: 大伙儿好!我是**** 旅行社的导游员,我姓* ,今天就有我来带领大伙儿共同遨游那个清代的皇家园林—— 颐和园。希翼我的说解可以令各位中意,是我们共同度过这一美好的时光。 我们如今即将前往的算是颐和园,利用这一段时刻,我向大伙儿简短的介绍一下颐和园的历史以及如今的状况。 最早在辽金时代的时候,皇帝就差不多开始在北京修筑皇家园林了。当时在今天的万寿山昆明湖一带修筑了金山行宫,将这个地方称为金山、金山泊。到了元朝,有将这改名为翁山、翁山泊。而明代初期则改称西湖并修筑了园静寺,命名为好山园。到了万历是十六年,也算是1588 年,这个地方差不多具有一定的园林规模,享有“ 十里青山行画里,双飞白鸟似江南” 的称誉。 但是让这个地方真正成为一处皇家园林的是清代。在康熙年间就曾在此修筑行宫,到了乾隆十四年到二十九年,也算是1749——1764 年,就在原来的基础上修筑了清漪园,扩湖,推山,将湖称为昆明湖,山叫做万寿山。而且这个地方还成了闻名的三山五园之一。和我国古代的大多数皇家建造一样,这个地方也没能躲过入侵者的践踏,在1860 年这个地方被英法联军抢掠同时烧毁了。

颐和园来历

颐和园来历 北京西郊的西山脚下海淀一带,泉泽遍野,群峰叠翠,山光水色,风景如画。从公元11世纪起,这里就开始营建皇家园林,到800年后清朝结束时,园林总面积达到了1000多公顷,如此大面积的皇家园林世所罕见。 在西山园林中,最著名的是“三山五园”。三山是指香山、玉泉山和万寿山。这三座山上分别有静宜园、静明园、颐和园,再加上畅春园和圆明园,这就是所谓的五园。“三山五园”独立成园,各具特色,但又相互连接,浩浩荡荡次第展开,如此集中的园林也为世所仅见。金、元、明三代的主要精力在修建北京城池和城内的皇宫,因此,西山花园多为私家拥有。从清朝康熙帝开始,内城已无发展,皇家园林才开始涌向西山。现存的皇家园林多为清代中叶所建。 最初,皇家园林只是帝后宫妃们的消闲避暑之处,政务、祭祀和生活都在城内。清雍正帝继位后,园林开始有了离宫的味道,最后干脆就长期居住在西郊园林里,政务、读书、游乐等都一并处理。园林成了政治的心脏。 “三山五园”中的颐和园是世界上最广阔的皇家园林之一,总面积约290公顷颐和园大约有四大景区。最东边是东宫门区。这一带原为清朝皇帝从事政治活动和生活起居之所,包括朝会大臣的仁寿殿和南北朝房、寝宫、大戏台、庭院等。玉澜堂是光绪皇帝的寝宫,后来又成为囚禁他的地方,现在还能看到当时修筑的封闭通道的高墙。 中间高耸的万寿山前山景区,建筑最多,也最华丽。整个景区由两条垂直对衬的轴线统领,东西轴线就是著名的长廊,南北轴线从长廊中部起,依次为排云门、排云殿、德辉殿、佛香阁等。佛香阁是全园的中心,周围建筑对称分布其间,形成众星捧月之势,气派相当宏伟。 最北部的后山后湖景区,尽管建筑较少,但林木葱笼,山路曲折,优雅恬静的风格和前山的华丽形成鲜明对比。一组西藏建筑和江南水乡特色的苏州街,布局紧凑,各有妙趣。颐和园的水面占全园面积的四分三,特别是南部的前湖区,烟波淼淼,西望群山起伏、北望楼阁成群;湖中有一道西堤,堤上桃柳成行,6座不同形式的拱桥掩映其中;湖中3岛上也有形式各异的古典建筑;十七孔桥横卧湖上,既是通往湖中的道路,又是一处叫人过目不忘的景点,造型十分优美。颐和园集中了中国古典建筑的精华,容纳了不同地区的园林风格,堪称园林建筑博物馆。 颐和园中的主体建筑是万寿山上的佛香阁。佛香阁建筑在高21米的方形台基上;阁高40米,有8个面、3层楼、4重屋檐;阁内有8根巨大铁梨木擎天柱,结构相当复杂,为古典建筑精品。回廊和角亭建筑是园林的常用形式。颐和园的长廊长约728米,为世界长廊之最。廊上绘有图画14000余幅,均为传统故事或花鸟鱼虫。昆明湖东岸的8角重檐廓如亭,也是中国最大的。此外,万寿山顶的无梁殿,全用砖石砌成拱顶,没有一根支撑物,技术水平极高。 颐和园体现出的铸造雕刻技术也是一流水平,如昆明湖东岸的巨大镇水铁牛,形态逼真,背上还铸有铭文;湖北岸的巨大石舫,雕梁画栋,精彩无比。 颐和园的建筑风格吸收了中国各地建筑的精华。东部的宫殿区和内廷区,是典型的北方四合院风格,一个一个的封闭院落由游廊联通;南部的湖泊区是典型杭州西湖风格,一道“苏堤”把湖泊一分为二,十足的江南格调;万寿山的北面,是典型的西藏喇嘛庙宇风格,有白塔,有碉堡式建筑;北部的苏州街,店铺林立,水道纵通,是典型的水乡风格.

颐和园简介

颐和园简介 1292年(元朝至元二十九年),科学家郭守敬开始通慧河,将昌平及西山一带泉水汇引湖内,注入宫墙,接济漕运,瓮山泊始成为调济京城用水的蓄水库。由此至明,环湖先后建有多座颇具影响的寺观,其中尤以湖西北岸的“大承天护圣寺”规模最巨,楼宇恢弘,汉白玉钓台延入湖中,元朝皇帝常至此泛舟游幸,捕鱼垂钓。 明朝时,瓮山泊改称西湖,“环湖十里,为一郡之胜地”。每年桃红柳绿时,京城百姓扶老携幼,争往西湖踏青赏春,名曰:“耍西湖景”。时人尚有“西湖十寺”与“西湖十景”之誉。 公元1749年(清朝乾隆十四年)冬,乾隆皇帝弘历为其母祝六十寿辰,将湖山按照园林创意进行了大规模的疏浚与治理,把湖面向东北扩展,重筑东堤,并在湖中模仿杭州西湖苏堤新筑了一条贯通南北的西堤,并使水面一分为三,保留原西湖东岸上的龙神祠,成为一个较大的岛屿。同时,把挖湖的泥土,按照造园布局的需求堆筑在山上,使山

体形象如一只展翅欲飞的大蝙蝠,衔哺着酷似寿桃状的湖水,寓形隐意,妙趣天成。 公元1750年(清朝乾隆十五年),乾隆皇帝弘历改瓮山名万寿山,西湖名昆明湖。经十余年土木之功,终于建成了清漪园这座以湖光山色蜚声于世的大型皇家园林。 公元1860年(清朝咸丰十年),清漪园与圆明园等著名皇家园囿一起被英法联军焚毁。园内数以万计的文物珍藏皆被抢掠一空。公元1886年(清朝光绪十二年),慈禧太后挪用海军经费等其他银两,在清漪园废墟上重新修建并于1888年改园名为颐和园。1900年,颐和园又遭到英、美、德、法、俄、日、意、奥八国联军的野蛮抢掠和破坏,1903年重新修复。 颐和园按其园林布局可分为前山前湖建筑与后山后湖建筑两大部分。全园总面积近三百公顷,其中水面占四分之三,园内有古建筑三千余间,面积约七万平方米。

高三历史颐和园

第2课瑰丽的夏宫——颐和园 教学目标 识记颐和园的建筑过程,主要景区构成,功能分类 理解颐和园的兴废是中国近代历史的缩影。 理解“前朝后寝”的景区布局体现了“国重于家”的理念德和园是“京剧的摇篮 教学重点 1、理解颐和园的修建历史 2、理解颐和园的布局结构和主要特点;认识颐和园所体现出来的中国古代高超的园林建筑技术和中国特色的古典园林建筑风格。 3、感受中国古典园林建筑的精美和颐和园的恢宏气势,树立对中国传统优秀文化和古代建筑的保护意识。 教学难点 颐和园在造园艺术上的突出成就 教学设计 导入:展示颐和园游览路线图,可以导游的身份来开始本课的学习,使学生身临其境 一、“宛自天成“的皇家园林 1、颐和园的特点、历史地位、修建历史 (1)提问1请同学们阅读第一、第二自然段,然后给颐和园设计一份简历。 教师展示:出示一份有关某人的简历,学生作为参照来做,完成后展示 姓名:颐和园 曾用名:清漪园 别名:夏宫 年龄:约250岁 住址:北京西郊 身体大小:约290多公顷 特征:是世界上最著名的古典园林之一,也是中国现存最完整、规模最大的一座皇家园林;整座园林集中建筑精华,并将各种不同风格的园林和谐的组合在一起,成为中国古典园林建筑的博物馆

简历:(1)清乾隆工程开始。 (2)第二次鸦片战争期间(1860) (3)慈禧重建(1888) (4)甲午战争再遭洗劫。 (5)新中国迎来新生。1948年 荣誉:全国重点文物保护单位(1961) 世界文化遗产(1998) (2)提问2乾隆为什么修建清漪园?慈禧太后为什么能两次重修? 教师引导学生分析1、乾隆和慈禧时期整个中国的状况 2、引导回顾学习过的近代史有关历史:第二次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华战争,来分析, 3、使牢记历史教训,落后带来挨打。 二、政治活动区和居住区的主要景物 教学建议:为了提高课堂效率,增加直观性,调动学生的积极性,展示有关图片,并补充一些有趣味性的知识。讲解要有取舍,不能面面俱到 建议选择以下作为重点景区介绍:政治活动区:仁寿殿;居住区:玉澜堂和德和园。 建议讲述以下两个内容:①1898戊戌变法:光绪在仁寿殿召见康有为,在玉澜堂召见袁世凯,变法失败被囚禁在玉澜堂。 ②国粹京剧,说一说京剧形成于何时?是如何崛起的? 18世纪末,为给乾隆帝祝寿,安徽的徽班进京。道光年间,湖北的汉调流传入京,同徽班合作,徽汉两调逐步融合,到19世纪中期,形成京剧。同治、光绪年间,京剧发展成为唱腔优美、行当齐全的剧种,成为在全国影响最大的一个剧种。原因:①唱腔、表演、念白、武打等方面超过了以往各个剧种,吸引了观众。②清朝统治者和达官贵人们也喜爱京剧,贵族官僚不断把戏班招到家中演唱,都促进了京剧的发展。 三、游览区的迷人景色 教学建议:展示有关教学图片并适当补充史料,以提高学生分析和解决史料的能力 教学建议:重点选择整个昆明湖景区来分析,作为案例,学生以此作为参照,分析另两处景区的特征 出示乾隆的《万寿山昆明湖记》

颐和园

颐和园 景福阁 景福阁是万寿山东部 建筑规模最大、地势最高的点 景建筑。与山下的大戏楼、文 昌阁同处一条轴线。是万寿山 东部的构景中心。据史料记 载,当年慈禧太后在听政之余 曾登阁临眺,观赏月色,传用 晚膳。 花承阁多宝琉璃 花承阁位于万寿山后山东部的山坡上,是一组寺庙和园林相结合的建筑群。建成于1753年,主要由花承阁、六兼斋、多宝琉璃塔、莲座盘云佛殿组成。花承阁这组由楼、殿、塔、廊等形式构成的建筑群是后山重要的园林点景建筑。

画中游 画中游是万寿山前山西部一处极有特色的建筑群,建于乾隆年间,后被英法侵略者焚毁,光绪时期,慈禧太后令人重建。景区最前端为八方重檐的澄辉阁,它是画中游建筑群的点睛之笔。它东接爱山楼、西连借秋楼,廊脉相承,贯通一气。画中游内的所有建筑是各抱地势、处处有景、景景生情的园林奇观。 佛香阁 佛香阁高41米,八面三层四重檐, 建于万寿山前山的巨大石造台基上,这座台 基,包山而筑。把佛香阁高高托举出山脊之Array上。仰视有高出云表之概,随处都能见到它 的姿影。阁仗山雄,山因阁秀,万寿山在 远处西山群峰的屏嶂和近处玉泉山的陪衬 下,小中见大,气势非凡,苍松翠柏,秀色 葱茏。佛香阁面对的昆明湖又恰到好处地把 这个画面全部倒映出来,山之葱茏,水之澄 碧,天光接引,令人荡气舒怀。中国造园家 们所津津乐道的借景手法、在这里得到了完 美的运用和体现。

万寿山 万寿山,地处颐和园的中心部位,是 宫廷功能、宗教功能、园林功能的集中体现。 从昆明湖北岸的中间码头开始,经过云辉玉宇 排楼、排云门、金水桥、二宫门、排云殿、德 辉殿、佛香阁、众香界、智慧海九个层次,层 层上升。从水面一直到山顶构成一条垂直上升 的中轴线。无论是从下往上仰视还是从上往下 俯视,那层层升高的宏伟建筑,充分展示了这 座皇宫御苑的皇家气派。 /font> 排云殿 排云殿是慈禧皇太后祝寿的地 方。当年,每当阴历十月初十,慈禧过生 日这一天,排云殿鼓乐齐鸣、仪仗威严, 慈禧坐在排云殿内的正中九龙宝座上,四 旁香烟燎绕。光绪皇帝向着排云殿行三跪 九叩首的大礼。王公大臣们按辈分和官阶 分别跪侍在排云门内金水桥的桥南和桥 北。三品以下的官员全都被安排在排云门

颐和园

颐和园 第六单元明清的宫殿、皇家园林和陵墓第2课瑰丽的夏宫──颐和园 教案 一、教学目标 目标 内容 知识与能力 过程与方法 情感态度 价值观 识记 理解 运用 “宛自天成”的皇家园林

颐和园的建筑过程 主要景区构成 功能分类 颐和园的兴废是中国近代历史的缩影。 颐和园是历史的见证。 寻找一般园林运用“借景”“抑景”艺术方法的实例。 讲述法 提问法 通过颐和园的兴衰,深刻体会:落后就要挨打的含义,增强学生的民族自豪感和民族自信心;培养学生对中国传统文化、古代建筑艺术的欣赏和认同以及保护意识。政治活动区和居住区的主要景物 仁寿殿、乐寿堂、玉澜堂、宜芸馆、德和园 “前朝后寝”的景区布局体现了“国重于家”的理念;德和园是“京剧的摇篮”。

讲述法 提问法 演示法 游览区的迷人景色 长廊、佛香阁、智慧海、昆明湖、十七孔桥、白色石舫、谐趣园、苏州街、四大部洲 颐和园是中国古典园林建筑的博物馆; 颐和园的造园艺术及风格。 史料研习法 讲述法 提问法 演示法 二、教材分析与教学建议 1.知识结构 文昌帝君,为道教神名。在清漪园的造园设计中,在万 寿山西麓宿云檐供奉关帝,在这里供奉为文昌帝君有文 武辅政之寓意。与文昌阁相邻的有知春亭,卧在清白石 雕造的海浪纹基座上有一只栩栩如生的大铜牛,有镇服

水患之意。关于铜牛,民间有许多传说。在昆明湖的西北,又一著名建筑白色石舫,始建于1755年,乾隆建造石舫除了观赏昆明湖景色外,还用它来象征清王朝如磐 石般坚固。1860年被毁。现在的石舫是1894年重建的,慈禧将它改名为“清晏舫”(寓“河清海晏”,天下太平之意),是慈禧太后观景和饮宴的地方,舱楼改成洋式,是园中唯一有西洋风格的建筑。石舫长36米,就形式和长度而言,在同类建筑中,可说是独一无二的。 在清漪园时代,后山的建筑规模同前山一样,雄伟壮丽,但经过1860年、1900年帝国主义侵略军两次大破坏,大多仅剩下残垣断壁和荒台废基。其中现存或修复的主要 建筑景观有:四大部洲、苏州街、谐趣园等。 万寿山后山中部是象征佛国世界的四大部洲。四大部洲 因山顺势,就地起阁,全部建筑按照佛教宇宙观设计的,完整地体现了佛国的形象。它是一座藏式的寺庙群,是 清朝政府推崇佛教,中央政权和一些信仰佛教的少数民 族加强联系的产物。1860年毁于英法联军战火,今天所 见庞大的寺庙群是1984年按原样恢复的。 四大部洲指的是:北俱卢洲,南赡部洲,东胜身洲、西 牛贺洲,它们形状多不相同,依次为方形、三角形、半 月形、圆月形。据说这四种不同形状,又对应着佛教世 界四种元素:地(方形)、火(三角形)、风(半月形)、

向外国人介绍北京著名景点颐和园等

Some advise for sightseeing Beijing City About the placesof interest Yuanmingyuan, The old summer palace, which was burned by the invitation army in 19th centry. Very good looking park, although they are ruins. A mystery atmosphere. Look up the pictures here: https://www.360docs.net/doc/1b8675811.html,/photo/poi/6427.html

Beijing forbidden city palace. I t is where the kings and queens lived in almost 600 years. It is actually a museum of buildings and old items that are used by the king and the queen in the palace. Splendid. Look up the pictures here: https://www.360docs.net/doc/1b8675811.html,/photo/poi/3474.html

798 Art district, full of status, paintings, exhibitions of modern arts. The buildings are transformed from some oldfactory buildings, makes people recalls the time when China in its 1970s, at the same time, mixed with very fashion art elements, it turned out to be attractive. Look up the pictures here: https://www.360docs.net/doc/1b8675811.html,/photo/poi/21100.html

颐和园英文导游词-重要景点英文介绍

The summer palace(颐和园) HIstory: It has a history of over 800 years, which goes back to the Liao& Jin Dynasty.Firstly in Jin Dynasty, it was built to be a temporary palace, named Golden Hill and Golden Water Pond; Then in Yuan Dynasty, the Emperor Kublai Khan(忽必烈可汗) intent to develop the water transportation system, to response, water was brought from Shenshan Mountain to the Jade Spring Hill and then to Jar Hill Pond; In Ming Dynasty, as the 10th emperor was quite fond of the outstanding sceneries here, he ordered to build an imperial residence by the lake. From then on, the beautiful place with natural hill, neat pond and colorful botany became an ideal place for emperor. The name of “T he summer palace”was indeed given by express Cixi, who loved here very much. She embezzled the navy funds to have the palace rebuilt under the excuse of setting up a navy academy inside. This led to big budget deficit in economy and what was worse resulted in Chinese defeat in the Sino Japanese War in 1894.To avoid war in 1902, Cixi escaped to Xi’an with the emperor Guangxu. The summer palace, as we can image, was badly destroyed and ransacked at that moment. When Cixi returned after the war, she spared no effort to rebuild the palace and came to live here every year from April to October. The summer palace today is more or less the same look as it was rebuilt in 1903. Reputation: Over the past 50 years, Chinese Government has spent lots of money to renovating it. In 1988, the summer palace was listed as a World Culture Heritage Site by UNESCO. Difference with The Forbidden City: The roofs here are covered with plain bluish gray tiles in harmony with the landscape. So it looks more like a garden than an imperial court. 1: the East Palace Gate(东宫门) It is the main entrance of the summer palace. In ancient times, only emperor and empress can go through the central gate because of rigid hierarchy. We can see the relief style carving depicts two dragons playing with a pearl. It symbolizes the emperor’s dignity. 2: The Hall of Benevolence and Longevity(仁寿殿) The hall was a political area for emperor to handle state affairs. The name of this hall came from Lun yu’s saying” those who are benevolent can enjoy a long life.” Look at this monster, it’s name is Bronze Qilin(铜麒麟). Qilin is regarded as one of the 9 sons of the dragon, which embodies power and bravery. Qilin has the head of dragon, antlers of dear, hooves of an ox, tail of a lion and the body of a fish with scales all over it. This creature is believed to detect any disloyal subjects. Another famous spot is the Long Life Well(延年井), it is said once Express Cixi once got heatstroke when she was in the Summer Palace, she quickly recovered herself after drinking the water here and gave the name for the wishes of long life. 3:Long Corridor(长廊) The long corridor is about 728 meters long with 273 sections. It is the longest, biggest and most famous one in China and even in the world. There are totally 14,000 paintings and pictures painted on the beams and crossbeams. What attracts me most is that each of these paintings is almost different from the other! So it is really art gallery! The colorful paintings on the beams include landscapes, scenic spots, human figures, stories, flowers, birds and so on. Most of These figures were copied from beautiful sceneries in Hangzhou. That is because during the inspection trips to the south of China, Emperor Qianlong was deeply attracted by the splendid sceneries there, in order to keep long memory , he order the painters to draw them on the ceiling of the long corridor for regular visit. To added, the Long Corridor was also a birthday gift that Emperor Qianlong gave to his

中国古典园林分析之颐和园

中国古典园林分析之颐和园 一历史背景 颐和园是清朝帝王的行宫和花园,前身清漪园,是三山五园中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290公顷,水面约占四分之三。1860年,清漪园被英法联军焚毁。1888年,慈禧太后以筹措海军经费的名义动用3000万两重建,改称颐和园,作消夏游乐地。到1900年,颐和园又遭“八国联军”的破坏,烧毁了许多建筑物。1903年修复。后来在军阀混战、国民党统治时期,又遭破坏,1949年之后政府不断拨款修缮,1961年3月4日,颐和园被公布为第一批全国重点文物保护单位,1998年11月被列入《世界遗产名录》。2007年5月8日,颐和园经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。 二基本概况 颐和园(the Summer Palace).颐和园位于市西北近郊海淀区,距城区15千米。是利用湖、万寿山为基址,以西湖风景 为蓝本,汲取江南园林的某些设计手法和意境而建成的一座大型天然山水园,也是保存得最完整的一座皇家行宫御苑,占地约290公顷。颐和园是我国现存规模最大,保存最完整的皇家园林,为中国四大名园(另三座为的避暑山庄,的拙政园,的留园)之一。 被誉为皇家园林博物馆。 三颐和园的造园手法 ①颐和园的理水工程 理水:是中国古典园林四大造园手段之一,是古代造园者基于对自然

河湖溪涧的艺术概括,以聚或分的方式,构成湖海、池沼、溪涧、泉源等水体,并以山石点缀为驳岸、石矶、港汊,表现出水面的平远辽阔或水径的曲折幽邃。 措施:?疏导水源,引自玉泉山水 ?挖大型人工湖 ?在湖中修建长提和岛屿 ?开凿人工河——后溪河 ②颐和园的叠山工程 叠山:是中国古典园林四大造园手段之一,是造园者运用土石营造小尺度的峰、峦、岫、壑、谷、悬崖、峭壁等形象,构成园林中的山景,形成峰回路转,洞壑幽深的山林野趣。 措施:?对瓮山山形进行改造,使之符合山环水抱的好风水形态?在瓮山上创造天然山水的全部主要形态:冈、岭、峰、峦、岩、谷、洞、谷、峡、壁、屏、湖、河、溪、泉、渚、涧、瀑等,构成了有序列的完整的山形水系 ?在叠山工程中讲究“虽为人做,宛自天开”的手法,有意的保留瓮山的部分天然地貌 ③颐和园的建筑工程 园林建筑:是中国古典园林四大造园手段之一,园林建筑的有无是区别园林与天然风景区的主要标志,建筑景观与风景景观的紧密结合是园林建筑的基本特征,也是区别其他建筑类型的一个重要标志