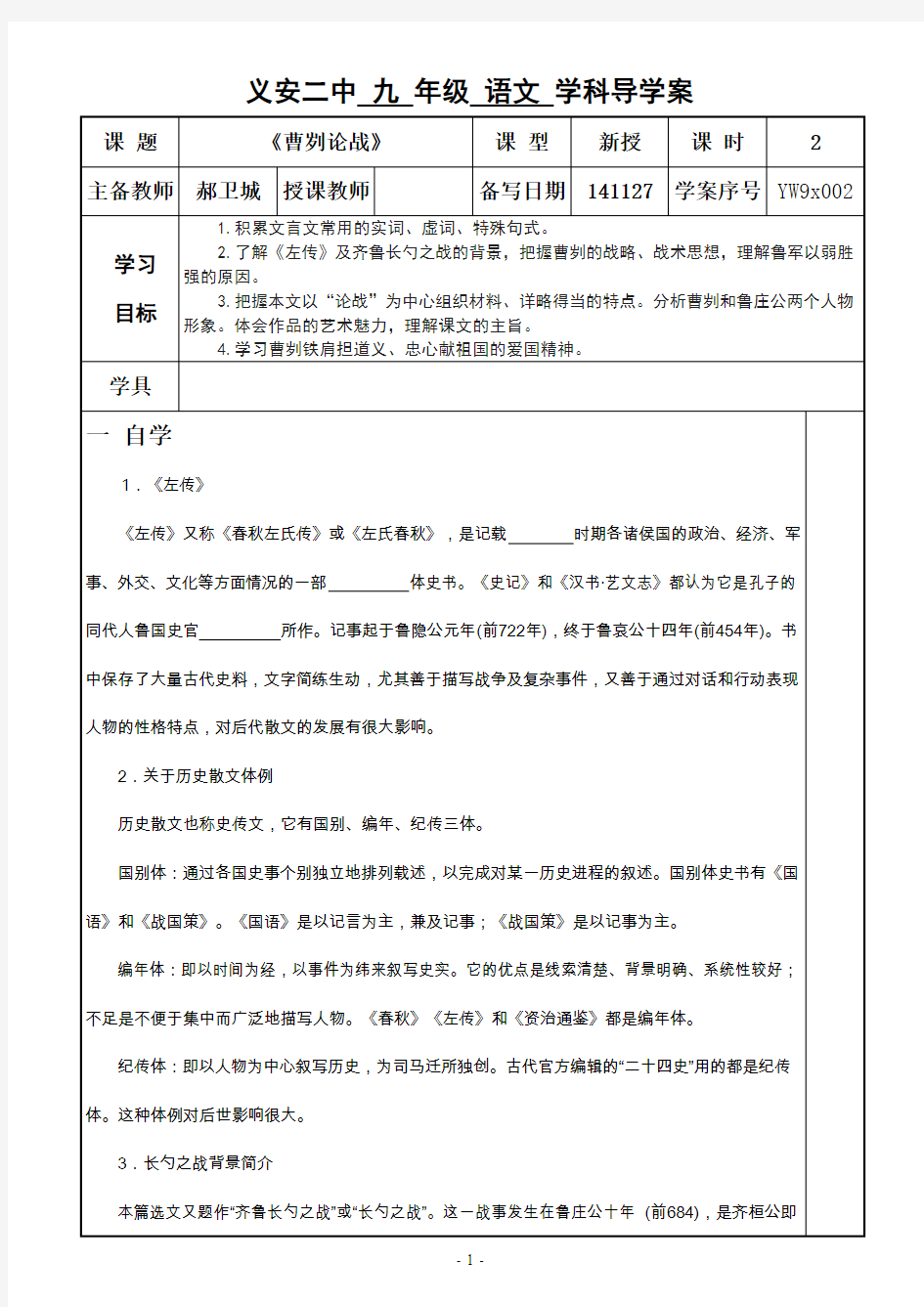

曹刿论战 学案

义安二中九年级语文学科导学案

课题《曹刿论战》课型新授课时 2

主备教师郝卫城授课教师备写日期141127 学案序号YW9x002

学习目标 1.积累文言文常用的实词、虚词、特殊句式。

2.了解《左传》及齐鲁长勺之战的背景,把握曹刿的战略、战术思想,理解鲁军以弱胜强的原因。

3.把握本文以“论战”为中心组织材料、详略得当的特点。分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。体会作品的艺术魅力,理解课文的主旨。

4.学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。

学具

一自学

1.《左传》

《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部体史书。《史记》和《汉书·艺文志》都认为它是孔子的同代人鲁国史官所作。记事起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公十四年(前454年)。书中保存了大量古代史料,文字简练生动,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。

2.关于历史散文体例

历史散文也称史传文,它有国别、编年、纪传三体。

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。国别体史书有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。

编年体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它的优点是线索清楚、背景明确、系统性较好;不足是不便于集中而广泛地描写人物。《春秋》《左传》和《资治通鉴》都是编年体。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁所独创。古代官方编辑的“二十四史”用的都是纪传体。这种体例对后世影响很大。

3.长勺之战背景简介

本篇选文又题作“齐鲁长勺之战”或“长勺之战”。这一战事发生在鲁庄公十年(前684),是齐桓公即

位后向鲁国发动的第二次战争。

前此两年,齐桓公(公子小白)与其庶兄公子纠曾进行过激烈的争夺君位的斗争。当时篡君夺位的公孙无知(齐襄公堂弟)已被杀,齐国一时无君,因此避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白都争相赶回齐国。鲁庄公支持公子纠主国,亲自率军护送公子纠返齐,并派管仲拦击、刺杀公子小白。然而鲁国的谋划没有成功,公子小白已出乎意料地抢先归齐,取得了君位。齐桓公即位后当即反击鲁军,两军交战于乾时(齐地),齐胜鲁败。乘兵胜之威,齐桓公胁迫鲁国杀掉了公子纠。齐桓公虽在其庶兄的血泊中巩固了权位。但对鲁国却一直怨恨难平,因此转年春便再次发兵攻鲁,进行军事报复和武力惩罚。本篇所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。

4.齐鲁长勺之战是我国历史上著名的以小胜大,以弱胜强的战例之一。

我国历史上以少胜多以弱胜强的战役,比较著名的

有:

5.语音

刿()孚()辙()轼()遂()盈()靡()

玉帛()鄙()又何间()焉小惠未徧()弗()敢专也

6. 朗读节奏

可/以一战

一气,再/而衰,三/而竭。

吾/视其辙乱,望其旗靡,故/逐之。

二合作

7.翻译课文。

8.分析课文思路:(可从不同角度为文章添加小标题)

9.人物对比:

肉食者之“鄙”表现在:

曹刿之“远谋”表现在:

10.人物形象归纳:

曹刿:庄公:

品德上:

政治上:

军事上:

(1)关于曹刿

课文集中体现了曹刿作为一名军事家的“”。曹刿请见,表现他的爱国热情;曹刿问战,表现他的政治远见;曹刿参战,表现他卓越的军事才能;曹刿论战,表现他过人的谋略。

(2)关于鲁庄公

课文集中体现了鲁庄公作为国君见识的“”。鲁庄公把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上无能;他急于求战,急于攻击,说明他军事上的无知。

但鲁庄公不是一个昏君。鲁庄公备战见刿,三问三答,实事求是,虚心听意见;庄公作战用刿,亲自参与打仗,表现他礼贤下士,任人唯贤;庄公战后问刿,不因胜而自喜,表现他为求真知而不耻下问。

综上所述,可以得出鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能的明君。

11.关于详略

课文剪裁详略得当。本文以为中心。详细描写了他在的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋”。

12.课文中心总结:

三解疑

四演练

知识网络小结反思