地衣、苔藓、蕨类.ppt.Convertor

三、地衣植物

由藻类和真菌植物共同生活在一起而形成的共生植物。

藻类:蓝藻和单细胞绿藻,制造有机物

地衣是共生植物,适应能力很强,分布很广:岩石、树皮、土壤表面、沙漠、北极寒冷地区和热带高温地区。

真菌:子囊菌和担子菌,吸收水分及无机盐

(一)地衣的形态结构

1、地衣的形态

(1)壳状地衣:彩色壳状,与基质结合紧密,难分离(约占全部地衣的80%)

(2)叶状地衣:扁平叶状,腹面以假根或脐固着于基质上,易于分离

(3)枝状地衣:呈树枝状,直立或下垂,仅基部附着于基质上,易于分离

壳状地衣

叶状地衣

枝状地衣

2、地衣的结构

根据藻细胞在真菌组织中的分布状态,可分为:同层地衣和异层地衣。

异层地衣:包括上下皮层、藻胞层和髓层(叶状、枝状地衣)。

上皮层:菌丝

藻胞层:藻类

髓层:菌丝和藻细胞

下皮层:菌丝

同层地衣:藻细胞在髓层中均匀分布,无藻胞层,壳状地衣多为同层地衣。

(二)地衣的繁殖

营养繁殖:主要是地衣体的断裂,每个碎片可生长为新的地衣;

有性繁殖:地衣体中的子囊菌和担子菌进行的,产生子囊孢子或担孢子。

四、苔藓植物

(一)苔藓植物的一般特征

作为高等植物,苔藓与低等植物的主要不同:

1 植物体大多有类似茎叶的分化,但并不是真正的茎和叶,具假根;

2 生殖器官为多细胞结构,有多细胞的保护壁层;

3 受精卵发育为胚;

4 绝大多数生活在阴湿的陆地上;

5 为非维管植物;

6 配子体占优势,孢子体不能独立生活;

(一)形态结构

1 植物体一般较小,可分为:

(1)叶状体;(2)茎叶体.

2 假根:起固着作用、吸收作用;

3 中轴:茎内组织分化水平不高,无中柱,无维管束,仅有皮部和中轴的分化,中轴起机械支持作用,输导作用不强;

4 叶:多数由一层细胞构成,具中肋,主要起机械支持作用。

假根

中肋

(二)繁殖方式:营养繁殖、有性繁殖

有性繁殖:形成多细胞生殖器官

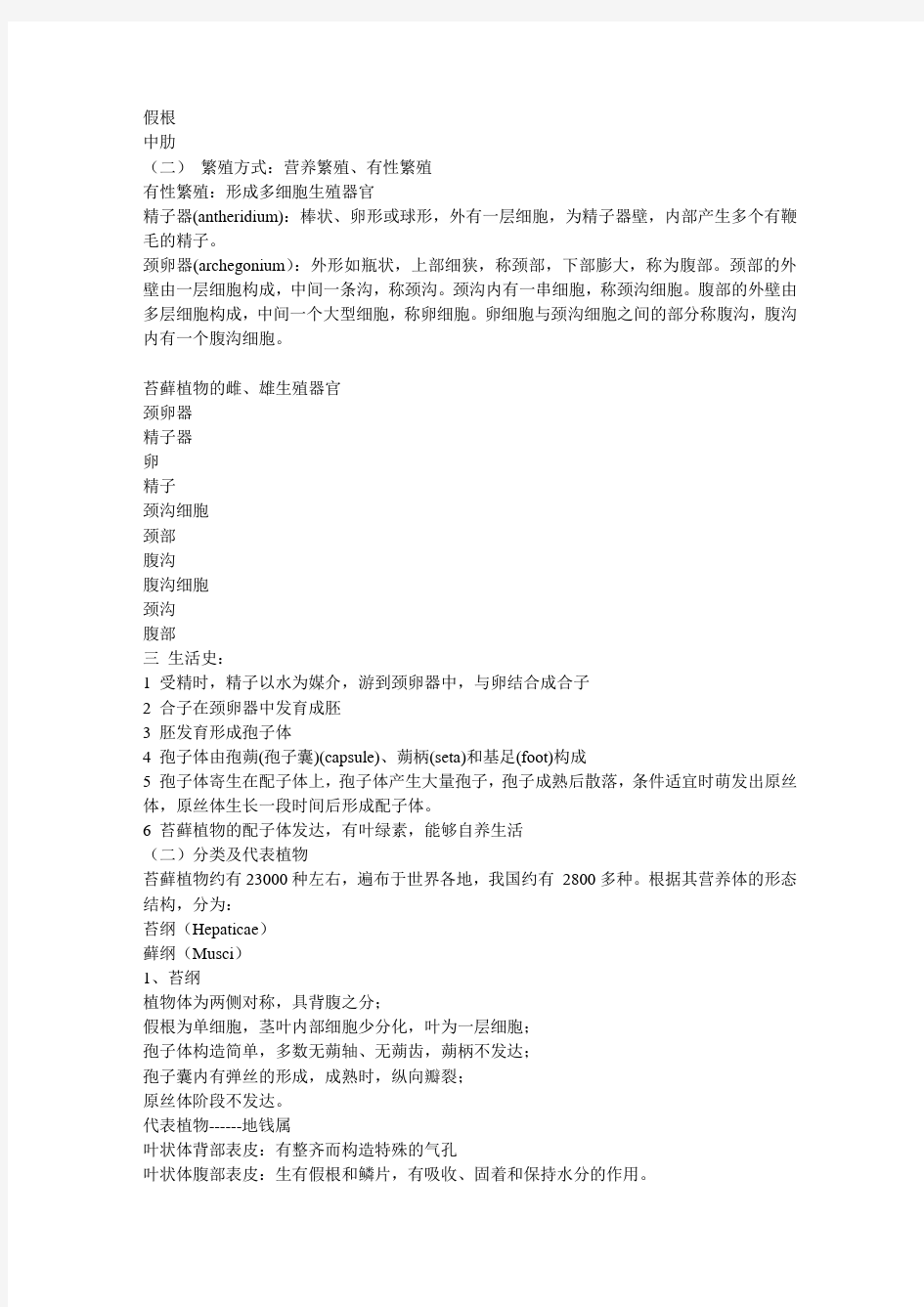

精子器(antheridium):棒状、卵形或球形,外有一层细胞,为精子器壁,内部产生多个有鞭毛的精子。

颈卵器(archegonium):外形如瓶状,上部细狭,称颈部,下部膨大,称为腹部。颈部的外壁由一层细胞构成,中间一条沟,称颈沟。颈沟内有一串细胞,称颈沟细胞。腹部的外壁由多层细胞构成,中间一个大型细胞,称卵细胞。卵细胞与颈沟细胞之间的部分称腹沟,腹沟内有一个腹沟细胞。

苔藓植物的雌、雄生殖器官

颈卵器

精子器

卵

精子

颈沟细胞

颈部

腹沟

腹沟细胞

颈沟

腹部

三生活史:

1 受精时,精子以水为媒介,游到颈卵器中,与卵结合成合子

2 合子在颈卵器中发育成胚

3 胚发育形成孢子体

4 孢子体由孢蒴(孢子囊)(capsule)、蒴柄(seta)和基足(foot)构成

5 孢子体寄生在配子体上,孢子体产生大量孢子,孢子成熟后散落,条件适宜时萌发出原丝体,原丝体生长一段时间后形成配子体。

6 苔藓植物的配子体发达,有叶绿素,能够自养生活

(二)分类及代表植物

苔藓植物约有23000种左右,遍布于世界各地,我国约有2800多种。根据其营养体的形态结构,分为:

苔纲(Hepaticae)

藓纲(Musci)

1、苔纲

植物体为两侧对称,具背腹之分;

假根为单细胞,茎叶内部细胞少分化,叶为一层细胞;

孢子体构造简单,多数无蒴轴、无蒴齿,蒴柄不发达;

孢子囊内有弹丝的形成,成熟时,纵向瓣裂;

原丝体阶段不发达。

代表植物------地钱属

叶状体背部表皮:有整齐而构造特殊的气孔

叶状体腹部表皮:生有假根和鳞片,有吸收、固着和保持水分的作用。

地钱配子体背腹面

形态结构

繁殖器官

(1)营养繁殖:胞芽

胞芽生于叶状体表面的胞芽杯中,胞芽幼时以细柄着生,成熟时由柄处脱落,散发于体外,落地生长,发育成新个体。

(2)有性繁殖:地钱雌雄异株

在雄配子体中肋上生出雄生殖托(伞形,边缘浅裂),托内生有许多精子器腔,腔内有1个精子器

雌配子体中肋上生出雌生殖托(伞状,边缘深裂),具8-10条指状芒线,芒线之间有倒悬的瓶状颈卵器。

苔地

2、藓纲

主要特征:

1 植物体多为茎叶体;

2 假根由一列细胞组成,茎中常有皮部和中轴的分化,叶多有中肋,叶由一到几层细胞组成;

3 原丝体阶段发达。

代表植物—葫芦藓

形态特征

植物体(配子体):矮小直立

有茎、叶分化;

茎细短,基部分枝,下生有假根;

叶小而薄,有中肋(midrib)

葫芦藓雌雄枝

繁殖器官

葫芦藓雌雄同株异枝

生活史

在有水条件下,精子游入颈卵器与卵结合,形成合子。合子不经休眠,在颈卵器内分裂,发育成多细胞的胚。胚继续发育成为孢子体。孢子体由孢蒴(capsule)、蒴柄(seta)和基足(elater)三部分组成。孢蒴位于孢子体上部,葫芦状。孢子体不能独立生活,孢蒴中的造孢组织发育成的孢子母细胞经减数分裂产生多数孢子。孢子散发后,遇到适宜环境萌发成单列细胞的绿色原丝体(protonema)。以后,再从原丝体上产生多个芽体。每个芽体进一步发育成第二代的茎叶体即配子体。

万年藓波叶提灯藓珠藓

(三)苔藓植物的生态学意义及经济价值

生态学意义

苔藓植物是植物界的拓荒者之一,它在生长的过程中,能不断地分泌酸性物质,溶解岩面,为其他高等植物创造了生存的条件。

植物体构造简单,表面无几丁质,对外界物质的吸收是整体性的,同时苔藓植物易于进行化学分析。这一系列特征使苔藓植物成为仅次于地衣的对大气污染敏感的指示植物。

经济意义

苔藓植物因其茎、叶具有很强的吸水、保水能力,可以作盆景覆盖物,作为观赏植物,装饰盆景、庭园。

泥炭藓或其他藓类所形成的泥炭,可作燃料及肥料。目前全世界有40余个国家开采泥炭资源。然而泥炭开采后最不利的因素是会对原有环境造成破坏,其恢复需经历较长时间。五、蕨类植物

(一)蕨类植物的一般特征

1 有根茎叶分化;

2 根为不定须根;

3 多为根状茎,具有维管束,茎上被粉、毛、鳞片或鳞毛;

4 叶有小型叶和大型叶

小型叶:没有叶隙和叶柄,仅有一条不分枝的叶脉,是原始类型。

大型叶:均有叶隙和叶柄,叶脉多分枝,是进化类型。

孢子叶(能育叶):能产生孢子囊和孢子的叶。

营养叶(不育叶):仅能进行光合作用,能产生孢子囊和孢子的叶。

5 孢子囊:孢子叶穗(球)、孢子囊果、孢子囊堆

孢子叶穗(球)

在小型叶蕨类中,孢子囊单生在孢子叶腋或叶基,孢子叶集生在枝的顶端,形成球状或穗状孢子囊果

水生聚类的孢子囊群生在特化的孢子果内

孢子囊堆

较进化的真蕨类,其孢子囊通常生在孢子叶的背面、边缘或集生在一个特化的孢子叶上,多数孢子囊集成群,称为孢子囊群或孢子囊堆。

6 配子体(原叶体):蕨类植物的配子体为简单而微小的叶状体,称为原叶体。

(二)分类及代表植物

现有的蕨类植物约有12000种,我国约有2600种。一般为陆生。有根、茎、叶的分化。并有维管束系统,既是高等的孢子植物,又是原始的维管植物。配子体和孢子体皆能独立生活。而且以孢子体占优势,我们见到的蕨类植物,都是孢子体,并有明显的世代交替。配子体产生颈卵器和精子器;孢子体产生孢子囊。

蕨类植物共分为5个纲:石松纲、水韭纲、松叶蕨纲、木贼纲和真蕨纲。前4纲为小形叶蕨类,又称为拟蕨植物,是一些较原始而古老的蕨类植物,现存有的种类很少。真蕨纲为大叶型蕨,是进化的,也是现代极其繁茂的蕨类植物。

代表植物

1.石松纲

孢子体通常匍匐;

孢子同型;

配子体全部或部分埋在地下,依靠菌根营养。

常见的有:

石松科的石松,又名伸筋草,常分布于酸性土壤。全草可入药。

2 水韭纲(Isoephytina)

(一)形态结构:孢子体为草本,茎粗短块状。叶线形丛生似韭菜,具叶舌,孢子异型。

3 松叶蕨纲

(1)形态结构:也叫裸蕨,是原始的陆生植物类群。

孢子体仅有假根,

气生茎二叉分枝,

叶为小型叶;

孢子囊2-3枚聚生于枝端或叶腋,孢子同型。

配子体雌雄同株,生地下,无叶绿体

我国只有松叶蕨属(Psilotum)的松叶蕨(P. nudum(L.)Beauv.)

4 木贼纲(Equisetinae)

(一)形态结构:茎具明显的节和节间。节间中空。小型叶,鳞片状,轮生。孢子叶盾状特称为孢囊柄,下生多个孢子囊,在枝顶聚生成形似毛笔头的孢子叶球(穗)。孢子同型,具弹丝。

代表植物

问荆属(Equisetum)木贼属(Hippochaete)

茎不分枝

节节草:下部茎多分枝

5 真蕨纲(Filicinae)

(一)形态结构

1 孢子体发达。

2 木质部主要成分为管胞,少数具导管。

3 叶为大型叶,幼叶拳卷状,长大后平展,分化为叶

4 柄和叶片二部分。

5 叶片为单叶或一至多回羽状分裂或复叶

6 根状茎,有各式中柱。

7 孢子囊常聚集成孢子囊群生于叶边缘或背面;孢子同型。

8 配子体为心脏形的叶状体,绿色,有假根。精子器和颈卵器均生于腹面。

瓶尔小草

(Ophioglossum vulgatum L.)

福建莲座蕨(Angiopteris fokiensis Hieron)

紫萁(Osmunda japonica Thunb.)

海金沙科的海金沙(Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.)

农地边常见,叶轴可伸长,似缠绕藤本。

槐叶萍(Salvinia natans (L.) All.)为水生杂草,全草也可供药用。

满江红(Azolla imbricata (Roxb.) Nakai)

又称绿萍或红萍,生水田或静水池塘中,与有固氮能力的鱼腥藻(Anabaena azollae)共生,常放养作绿肥或饲料。

芒萁

有柄石韦

铁线蕨

巢蕨

(三)蕨类植物的经济利用

药用:蕨类植物中,有许多种类自古以来就被广泛的用于医药上,如海金沙治疗尿路感染,卷柏治疗刀伤出血,贯众治疗虫积腹痛、流感等。

海金沙的成熟孢子

观赏和装饰

翠云草

肾厥

铁线蕨

食用:蕨类植物可供食用的种类也多

绿肥和饲料用:水田或池塘中的满江红是一种水生蕨类植物,它通过与蓝藻的共生作用,能从空气中吸取和积累大量的氮,成为一种良好的绿肥植物与家畜家禽的饲料植物。

苔藓、蕨类植物总结

1.苔藓植物的形态结构。

2.简述苔藓植物的生活史。

3.苔纲与藓纲植物的的区别。

4.蕨类植物的主要特征。

5.蕨类植物与苔藓植物相比其进化之处在哪里?

苔藓植物和蕨类植物教案

苔藓植物和蕨类植物教 案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。 利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环

境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程:

教案:苔藓植物和蕨类植物

《苔藓植物和蕨类植物》教学设计 xx 一、教学目标 1.知识与技能目标 以贯众和葫芦藓为例,知道蕨类植物和苔藓植物的主要特征。 2.过程与方法目标 (1)通过描述两类植物的特点,培养学生的观察能力。 (2)在比较两类植物之间的差异时,使学生的分析和综合能力得到一定的提升。 3.情感态度和价值观目标 (1)通过观察活动,培养学生严格的科学态度和掌握科学实验的基本方法。 (2)了解植物所具有的作用,使学生潜移默化地产生对地面上各类植物的保护意识。 二、教学重点: 通过观察地面上植物的形态结构,让学生了解蕨类植物和苔藓植物的特征。 三、教学难点:蕨类植物和苔藓植物的形态结构观察,以及繁殖方式。 四、教学准备 每组一盆肾蕨和一个放大镜、葫芦藓或者其它藓类、用于海报展示的A3纸(比较三种孢子植物的异同点)记号笔、 PPT课件(含视频) 五、课时安排

1课时 六、教学过程: (一)复习藻类植物的主要特征。 地面上还生活着两类比较矮小的植物,播放苔藓植物的视频,引入本课。 (二)PPT展示葫芦藓的图片,引导学生观察讨论: 1.葫芦藓的生活环境是什么? 2.它长的高还是矮?(矮) 3.葫芦藓有根、茎、叶的分化吗? 教师总结:没有真正的根,只有假根,假根主要起固着植物体的作用。 叶又小又薄(所以可作大气污染的监测植物),茎、叶里没有输导组织,叶没有叶柄或叶脉,苔藓植物依靠叶吸收水分和无机盐,但吸收的能力不强,所以植物体大凡都长的很矮小。 4.观察金发藓等其他苔藓植物,它们的根、茎、叶与葫芦藓相似吗? 5.葫芦藓依靠什么结构繁殖?总结:苔藓植物是孢子植物。 6.总结苔藓植物的主要特征:没有真正的根,只有假根,茎和叶里没有输导组织。 (三)再让学生观看蕨类植物的视频,然后以肾蕨为代表植物学习蕨类植物的主要特征。 同学们观察桌子上蕨类植物(实物)的形态结构。回答下面几个问题: 1.肾蕨的生活环境是什么?(岩缝、路边和墙角的背阴处) 2.在54页的图上表示出肾蕨的根、茎、叶器官。(注意茎的位置,大多数蕨类植物的茎都生长在地下)

《苔藓植物和蕨类植物》教案

《苔藓植物和蕨类植 物》教案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。 利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程:

初中生物备课参考 苔藓和蕨类植物

第二节苔藓和蕨类植物 一、苔藓植物 生活环境:阴湿的陆上 苔藓植物形态结构特点:有茎和叶,但没有根。茎叶中无输导组织 在生物圈中的作用:作为监测空气污染程度的指示植物 1.生活环境:苔藓植物一般都生活在阴湿的环境中,如:阴湿的地面和背阴的墙壁上。 2.形态结构特点:植株一般都很矮小,呈绿色,细胞内含有叶绿体,能产生叶绿素,通过光合作用制造有机物。叶:不含有叶脉;茎:没有输导组织;假根:不能吸收水分和无机盐,只能起固着作用,因此,苔藓植物的吸水、输水、保水能力极差,植物体矮小,只能生活在阴湿环境中。 3.与人类的关系 由于苔藓植物的叶只有一层细胞,二氧化碳等有毒气体可以背、腹面侵入叶细胞,,使苔藓植物的生存受到威胁。人们利用苔藓植物的这个特点把它当作监测空气污染程度的指示植物。 二、蕨类植物 生活环境:潮湿的陆上 形态结构特点:有根、叶、茎的分化,且有输导组织 蕨类植物在生物圈中的作用:距今2亿多年前的蕨类植物是主要的成煤植物 与人类的关系:食用、药用、优质的绿肥和饲料、观赏 1.生活环境:蕨类植物一般都生活在森林和山野的阴湿环境中。 2.形态特点:蕨类植物的植株要比苔藓植物来得高得多。 3.结构特点:蕨类植物具有根、茎、叶等器官并且内含输导组织。 [讲述] 蕨类植物同藻类、苔藓一样,不结种子。通常成熟后在叶背面有褐色隆起的结构里面含有大量的孢子(一种生殖细胞),孢子成熟后,从叶表释放出来,在温暖潮湿的地方,就会萌发和生长。 4.与人类的关系 (1)重要能源之一——煤(古代大型木本蕨类植物的遗体) (2)作为绿肥(3)可以适用(4)可以药用 【例1】卷柏和桃子的共同特征是() A.都用种子繁殖后代 B.都生活在潮湿的环境中 C.有根、茎、叶的分化D.都生活在干旱的陆地上 【答案】C 【解析】卷柏是蕨类植物,它生活在潮湿的环境中,有根茎叶的分化,用孢子繁殖后代;桃子是被子植物,生活在干旱的环境中,根茎叶发达,用种子繁殖后代。本题考查学生对蕨类植物和种子植物的生活环境和结构特点的理解。 【例2】右图中图甲和图乙分别代表葫芦藓和蕨的植株,据图回答。

藻类、苔藓和蕨类植物的教案

●教学目标 知识目标 1.概述藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境。 2.说出藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系,关注这些植物的生存状况。 能力目标 通过对藻类、苔藓和蕨类植物的观察,学会观察和研究生物的一般方法。 情感目标 通过对藻类、苔藓和蕨类植物的学习和观察,特别是观察这些植物的生活状况和生存环境,培养学生关注生物圈中各种各样绿色植物的情感,进而发自内心地热爱我们伟大的祖国,激发发奋学习,将来报效祖国的美好愿望。 ●教学重点 1.藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境。 2.藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 ●教学难点 1.藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征。 2.藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用。 3.突出生物圈的不同环境中分布着不同的植物类群以及这些绿色植物的最基本特征。 4.培养学生发散思维,提出问题,分析推理,自主探究及互相合作的能力。 ●教学方法 观察法、比较法、讨论法。 ●教具准备 1.教师准备: (1)课前带领生物课外小组的同学到学校附近采集含有衣藻和水绵的河水或池水,准备海带和紫菜(有条件的地方最好采集新鲜的)。 (2)寻找生长有苔藓植物或蕨类植物的区域,如蕨类植物一时难找到可用盆栽蕨类。 (3)实物投影仪,从生物实验室借放大镜,普通光学显微镜、模型,投影片。 (4)CAI课件:部分藻类、苔藓和蕨类植物及其生活环境的图片、生态图、录像,与人类关系的图片或录像资料,其他有关资料。 2.学生准备: (1)生物课外小组同学随老师外出采集衣藻和水绵,采集后其他同学一同保管备用,增加对这些植物的感性认识,培养关注生物圈中各种绿色植物的情感。 (2)查询书籍、网站、录像,搜集有关藻类、苔藓和蕨类植物的资料。 (3)复习光学显微镜的使用方法。 ●课时安排 2课时 ●教学过程 第一课时 [导入新课] 师:生物圈中到处都有绿色植物。俄国著名植物生理学家季米里亚捷夫曾这样形容绿色植物在生物圈中的作用:“它

教案:苔藓植物和蕨类植物

《苔藓植物和蕨类植物》教学设计 蔡贞容 一、教学目标 1.知识与技能目标 以贯众和葫芦藓为例,知道蕨类植物和苔藓植物的主要特征。 2.过程与方法目标 (1)通过描述两类植物的特点,培养学生的观察能力。 (2)在比较两类植物之间的差异时,使学生的分析和综合能力得到一定的提升。 3.情感态度和价值观目标 (1)通过观察活动,培养学生严谨的科学态度和掌握科学实验的基本方法。 (2)了解植物所具有的作用,使学生潜移默化地产生对地面上各类植物的保护意识。 二、教学重点: 通过观察地面上植物的形态结构,让学生了解蕨类植物和苔藓植物的特征。 三、教学难点:蕨类植物和苔藓植物的形态结构观察,以及繁殖方式。 四、教学准备 每组一盆肾蕨和一个放大镜、葫芦藓或者其它藓类、用于海报展示的A3纸(比较三种孢子植物的异同点)记号笔、 PPT课件(含视频) 五、课时安排 1课时 六、教学过程: (一)复习藻类植物的主要特征。 地面上还生活着两类比较矮小的植物,播放苔藓植物的视频,引入本课。 (二)PPT展示葫芦藓的图片,引导学生观察讨论: 1.葫芦藓的生活环境是什么? 2.它长的高还是矮?(矮)

3.葫芦藓有根、茎、叶的分化吗? 教师总结:没有真正的根,只有假根,假根主要起固着植物体的作用。 叶又小又薄(所以可作大气污染的监测植物),茎、叶里没有输导组织,叶没有叶柄或叶脉,苔藓植物依靠叶吸收水分和无机盐,但吸收的能力不强,所以植物体一般都长的很矮小。 4.观察金发藓等其他苔藓植物,它们的根、茎、叶与葫芦藓相似吗? 5.葫芦藓依靠什么结构繁殖?总结:苔藓植物是孢子植物。 6.总结苔藓植物的主要特征:没有真正的根,只有假根,茎和叶里没有输导组织。 (三)再让学生观看蕨类植物的视频,然后以肾蕨为代表植物学习蕨类植物的主要特征。同学们观察桌子上蕨类植物(实物)的形态结构。回答下面几个问题: 1.肾蕨的生活环境是什么?(岩缝、路边和墙角的背阴处) 2.在54页的图上表示出肾蕨的根、茎、叶器官。(注意茎的位置,大多数蕨类植物的茎都生长在地下) 3.肾蕨的根、茎、叶各有什么特征?特别是叶,能不能看到叶柄? 教师补充总结:肾蕨的根、茎、叶具有输导组织,所以比苔藓植物长得高。 4.肾蕨的叶背面有什么?这些斑点是什么结构?有什么作用? 总结出肾蕨依靠孢子繁殖。 5.再观察几类蕨类植物,看看它们的根、茎、叶与肾蕨相似吗? 总结蕨类植物的主要特征:蕨类植物有根、茎、叶的分化,根、茎、叶里都有输导组织,多生活在阴湿的环境中,不开花,没有果实和种子,靠孢子繁殖。 (四)教师引导学生归纳总结: 1.比较蕨类植物和苔藓植物的高等和低等性? 2.蕨类植物比苔藓植物高等,为什么? 3.它们和前面我们学习的藻类植物比较又怎么样?(引导学生比较完成有关三种孢子植物的比较表格。) (五)学习蕨类植物和苔藓植物与人类的关系。举例说明。

藻类苔藓和蕨类植物教案

《藻类、苔藓和蕨类植物》的教学设计 一、课例背景分析 (一)教材分析 《藻类、苔藓和蕨类植物》是人教版七年级上第三单元第一章生物圈中有哪些绿色植物第一节的内容,本节课是学生在学习了植物细胞的结构和植物体的结构层次的基础上,进一步深化到绿色植物的种类及其形态的学习,基于此,正好鼓励学生提出问题,并通过探究过程解决问题。同时注意总结区分比较各种绿色植物的要点在哪里,分析原因,使学生评价与反思自己的探究过程,使学生的学习能力逐步增强。注重理论联系实际,举一些学生们的日常生活中的例子使学生们在学习中发现问题,提出问题,最后解决问题,提高他们的自信心,进一步增强学生学习科学的兴趣。本节从生物圈的角度扼要介绍较低等绿色植物的类群、形态和分布。特别重视这三种植物在生物圈中的作用和与人类的关系。在教材的编排中改变了原教材过分强调学科体系完整性的状况,三类植物放在一节内介绍,而不象原来那样分为三节分别讲解。原因是,一方面这三类植物都是孢子植物,把藻类,苔藓,蕨类植物放在一节里有利于学生对这三类植物的特征进行横向的比较。得出它们是逐渐进化结果的结论。但主要是新教材简化了这三类植物的知识介绍。删减掉“常见植物”介绍、三类植物的主要特征、有关植物形态结构和分类方面等不必要的记忆知识,降低了知识难度,把提高学生的生物科学素养放在首位,强调学生的科学素养的养成,培养学生具有关心生物、保护环境的意识和行为。 (二)学情分析 七年级的学生思维活跃且好动,他们有很强的求知欲望,想要了解自己身边的绿色植物。他们通过日常生活经验对绿色植物有一定的了解,但绿色植物种类如此之多,又该如何分类以及它们具体又有什么作用的知识比较缺乏。而这部分

《苔藓植物和蕨类植物》教案(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。

利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程:

苔藓和蕨类植物

第一节藻类、苔藓和蕨类植物 年级 __________ 班级 __________ 学号 __________ 姓名 ____________ 分数 1. ___________________________________________________________________ 蕨类植物的叶背面常常有许多褐色的隆起,里面含有大量的 _____________________________________ ,这是一种生殖 细胞,当它成熟后散放出来,落在温暖湿润的地方就会 ________________ 和 ____________ 。 2. 请将下列10种植物的序号填写在相应的植物类别的括号内: ①衣藻②紫菜③地钱④玉米⑤江南星蕨⑥桫蕨⑦白菜⑧贯众⑨石花菜 ⑩油松 A .藻类植物 _____________________________________ 。 B. _______________________________________ 苔藓植物 。 C. 蕨类植物 D .种子植物 _______________________________________ 。 3. _______________________________________________ 生物圈中已知的绿色植物可以分为 和 _____________ 四大类。 4. 试列表比较藻类植物、苔藓植物和蕨类植物的相同点和不同点: 5. ________________ 苔藓植物的 ___________________ 非常简单,茎中无 _____ ,叶中无 、单项选择题(共20题,题分合计20分)

《苔藓植物和蕨类植物》教学设计

《苔藓植物和蕨类植物》教学设计 黄坑中学刘光花 〖教材分析〗 《苔藓植物和蕨类植物》这课是北京师范大学出版社出版的《生物》八年级下册第七单元第22章第三节的教学内容。本节教材内容通过“植物系统进化树”和“观察比较不同的植物“的活动,引导学生认识苔藓植物和蕨类植物这两大植物类群,进而通过图片展示、文字描述等方式帮助学生认识这两大类植物类群的形态结构特征、生活方式以及与人类的关系,同时帮助学生强化生物进化的观点,增强学生热爱植物和保护植物的情感。 〖教学目标〗 知识目标:描述苔藓植物和蕨类植物的形态特征和生活环境。 能力目标:通过对观察这两大类植物类群,描述其特征及生活环境,培养学生的自主探究、比较总结、合作与交流等能力。 情感目标:通过学习苔藓植物和蕨类植物对生物圈的作用,提高学生对各种各样的绿色植物的关注程度。 〖教学重点、难点〗 重点:通过“观察比较不同的植物“的活动,认识到苔藓、蕨类植物在生物圈中起着重要的作用。 难点:苔藓、蕨类植物在生物圈中的作用和与人类关系。 〖教学方法〗:讲述、讨论、探究活动相结合。 〖教学过程〗 1、复习导入新课 师:同学们,在我们身边随处都可以看到绿色植物,可见,它与我们的关系密切不密切? 生:密切。 师:在生物圈中,已知的绿色植物就大约有30多万种,数量非常大。如果我们要研究这些绿色植物,能都采集回来研究么? 生:不能 师:是啊!这样做工作量太大了,为了更好的认识它们,我们把他们分一下类,根据它们的形态结构和生活环境,我们把绿色植物分为三大类:苔藓植物、蕨类植物、种子植物。既然最后一种叫种子植物,也就是说前两类没有种子了,那它们怎么繁殖下一代呢?它们的形态结构、生活环境有是怎样的?在生物圈中起什么作用?想了解这些问题,请同学们跟随老师一起走进今天的生物课堂。 2、新课板书: 一、苔藓植物 师:我们前一节学习了藻类,大家都知道藻类大多生活在水中,少数生活在陆地上的阴湿处。他们整个身体都没在水中,全身没有很明显的象陆生植物那样的根茎叶,全身每个地方都能从水中吸收水分和无机盐。它的作用不但给生物提供氧气,还为我们可供食用,可供药用,可见藻类与我们人类的生活是息息相关的。那我们今天要讲的是苔藓植物,大家会更好理解了。同学们先看书五分钟。 师:根据课本内容及平时的观察,说说大家都能在什么地方发现苔藓植物?苔藓植物和藻类相比形态结构有什么不同?生活环境又怎样呢? 生:我经常在墙脚下和水井周边发现苔藓。 生:老师,我也在在墙脚下和水井周边发现苔藓,但是我补充一点是那墙脚下和水井周边都是潮湿的。还有树干上也有苔藓,有的潮湿的岩石上苔藓也很多。 师:同学们说得真好,看来大家平时观察得非常仔细。因为我们生活在农村,有的同学的家还在山里,所以日常生活中见到苔藓植物的机会就多了,那么谁给我们说说苔藓植物的生活环境? 生:我的结论是苔藓植物大多生活在潮湿的陆地环境中。 师:非常好。那么关于苔藓植物的我们已经知道了。接下来啊我们观察老师为大家带来的墙藓植物,他们在形态结构上有什么特点?这与它们的生活环境不同有关么?(激发学生仔细观察,深入探究苔藓植物形态结构的兴趣。)生:我们组通过观察讨论一致认为苔藓植物有根茎叶,但它的叶很薄,是绿色的,没有叶脉,所以我们推断它没有疏导组织。它的根也很细弱简单,所以它吸水和无机盐能力不强,就长的矮小。 师:很好,它们观察得很认真,还有没有小组要补充或有不同意见? 生:我们小组和他们小组的意见基本一样,但是他们没发现苔藓植物的根是假根,功能不全,而且我们推断苔藓植

第三单元 区分常见的藻类、苔藓和蕨类植物

第三单元 27、区分常见的藻类、苔藓和蕨类植物。 藻类植物:大都生活在水中,能进行光合作用,无根、茎、叶的分化。 常见的藻类植物:水绵、衣藻、海带、紫菜。 苔藓植物:大都生活在潮湿的陆地环境中,有茎、叶,根为假根,叶只有一层细胞,没有输导组织的分化,可作为监测空气污染程度的指示植物 常见的苔藓植物:葫芦藓、墙藓。 蕨类植物:大都生活中潮湿环境中,具根、茎、叶,有输导组织。 常见蕨类植物:肾蕨、卷柏、满江红。 28、区分常见的裸子植物和被子植物 裸子植物:种子是裸露的,外面没有果皮包被。如:松、杉、柏、银杏、苏铁等等。 被子植物:种子外面有果皮包被。如:桃、大豆、水稻、玫瑰等等。 29、种子的主要结构(菜豆种子和玉米种子的异同点) 在玉米剖面上滴一滴碘液,胚乳被染成蓝色 30、种子萌发的条件 自身条件:种子必须是完整的,而且胚必须是活的、不在休眠期 外界条件:适宜的温度、一定的水分和充足的空气 31、种子萌发的过程:先吸收水分(运输营养物质的需要),胚根突破种皮,形成根,胚轴伸长,胚芽发育成茎和叶。 32、植株的生长: 1)幼根的生长:分生区细胞的分裂增加数量和伸长区细胞的长大增大体积2)枝条是由芽发育成的。 3)植株发育所需营养:水、无机盐和有机物。 含氮无机盐:促进枝叶的生长。含磷无机盐:促进果实的生成 含钾无机盐:促进茎的生长 (了解如何设计实验证明植物需要含氮的无机盐)

33、桃花的结构:花柄、萼片、花瓣、雌蕊(柱头、花柱、子房)、雄蕊(花药、花丝)。 34、果实和种子的形成 传粉:花粉从花药落到雌蕊柱头上的过程,叫做传粉。 双受精:花粉落到柱头上后,在柱头上黏液的刺激下开始萌发,长出花粉管。花粉管穿过花柱,进入子房,一直到达胚珠。花粉管中的精子随着花粉管的伸长而向下移动,最终进入胚珠内部。胚珠内有卵细胞,与精子结合,形成受精卵,极核与精子结合形成受精极核 果实和种子的形成:花瓣、雄蕊、柱头和花柱→凋落 子房→果实子房壁→果皮胚珠→种子珠被→种皮受精卵→胚受精极核→胚乳 35、根适于吸水的特点:根吸水的部位主要是根尖的成熟区。成熟区生有大量的根毛。 导管的功能:运输水分和无机盐。 水是由导管从下往上运输,营养物质由筛管从上往下运输。 36、蒸腾作用:气孔是植物蒸腾失水的门户,也是气体交换的窗口。气孔由一对保卫细胞组成。 蒸腾作用的意义:促进植物体对水分的吸收;促进植物体对水分和无机盐的运输;降温。 37、光合作用: ①条件:光能、叶绿体原料:二氧化碳、水产物:有机物、氧气 光能 ②公式:二氧化碳 + 水有机物 + 氧气 叶绿体(储存能量) ③光合作用原理在生产上的应用:合理密植、增加光照、提高二氧化碳浓度等 ④“绿叶在光下制造有机物”的实验步骤是:暗处理(耗尽叶中有机物);部分遮光;光照数小时后隔水加热(用酒精脱去叶绿素);清水漂洗,滴加碘液,结果:遮光部分不变蓝,见光部分变蓝证明:绿叶在光下制造淀粉 38、植物的呼吸作用 ①概念:植物细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做植物的呼吸作用。呼吸作用主要是在线粒体内进行的。

《苔藓植物和蕨类植物》教案

第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。 利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程:

《藻类、苔藓和蕨类植物》教学设计

《藻类、苔藓和蕨类植物》教学设计 四川省万源市第三中学段冬梅 一、教学设计思路 新课程理念要求面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习。在本节课的教学设计中,紧密结合新课程理念,安排了“创设情境导入新课”、“设置悬疑激发兴趣”、表达交流, 建构知识体系、动手操作等步骤。通过学生主动的、多样化的学习活动,逐步达到知识、能力、情感等教学目标。本节课以“生物联系生活”、“生活应用理论”为设计主线,为学生创造观察、对比、分析、交流、表达、动手的机会。培养学生在探究中学习、在学习中探究的能力,建立关注身边植物、关注自然的情感,关注自己家乡热爱家乡的感情。 二、教学分析 1、教材分析 《藻类、苔藓和蕨类植物》是人教版七年级上册第三单元第一章第一节的内容。教材介绍了四大植物类群中的三种,本节课对三种植物类群主要介绍了它们的生活环境、特征、常见种类、与人类的关系。这些内容是一种平行关系。 2、学情分析 绿色植物中的种子植物是每位学生所熟悉的,但学生对藻类、苔藓和蕨类植物的生活环境、形态结构特征等知识却知之甚少。七年级学生还缺乏足够的生物学知识作为依托,因而在理解上具有一定的难度,给本节的教学带来一定的难度,所以本节课仅选择两种植物类型进行学习,即藻类植物和苔藓植物。 三、教学目标 1、知识目标 (1)、概述藻类、苔藓植物的形体特征和生活环境。 (2)、说出藻类、苔藓植物对生物圈的作用与人类的关系。 2、情感目标 (1)、培养学生树立生物体与生活环境相适应的特点的观点。 (2)、培养学生关注自然、关注植物、热爱家乡、热爱学校的情感。 3、能力目标 培养学生观察、分析、比较、归纳、交流、表达、合作、动手能力。 四、教学重难点 1、藻类和苔藓植物的生活环境、形态特征。 2、藻类和苔藓植物与人类的关系。 五、教学程序实施

苔藓植物和蕨类植物教学设计

苔藓植物和蕨类植物教 学设计 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

《苔藓植物和蕨类植物》教学设计 黄坑中学刘光花 〖教材分析〗 《苔藓植物和蕨类植物》这课是北京师范大学出版社出版的《生物》八年级下册第七单元第22章第三节的教学内容。本节教材内容通过“植物系统进化树”和“观察比较不同的植物“的活动,引导学生认识苔藓植物和蕨类植物这两大植物类群,进而通过图片展示、文字描述等方式帮助学生认识这两大类植物类群的形态结构特征、生活方式以及与人类的关系,同时帮助学生强化生物进化的观点,增强学生热爱植物和保护植物的情感。 〖教学目标〗 知识目标:描述苔藓植物和蕨类植物的形态特征和生活环境。 能力目标:通过对观察这两大类植物类群,描述其特征及生活环境,培养学生的自主探究、比较总结、合作与交流等能力。 情感目标:通过学习苔藓植物和蕨类植物对生物圈的作用,提高学生对各种各样的绿色植物的关注程度。 〖教学重点、难点〗 重点:通过“观察比较不同的植物“的活动,认识到苔藓、蕨类植物在生物圈中起着重要的作用。 难点:苔藓、蕨类植物在生物圈中的作用和与人类关系。 〖教学方法〗:讲述、讨论、探究活动相结合。 〖教学过程〗 1、复习导入新课 师:同学们,在我们身边随处都可以看到绿色植物,可见,它与我们的关系密切不密切 生:密切。 师:在生物圈中,已知的绿色植物就大约有30多万种,数量非常大。如果我们要研究这些绿色植物,能都采集回来研究么 生:不能 师:是啊!这样做工作量太大了,为了更好的认识它们,我们把他们分一下类,根据它们的形态结构和生活环境,我们把绿色植物分为三大类:苔藓植物、蕨类植物、种子植物。既然最后一种叫种子植物,也就是说前两类没有

藻类、苔藓和蕨类植物练习题

第三单元生物圈中的绿色植物 第一章第一节藻类、苔藓和蕨类植物练习题 1、一些大树的树干基部生长了许多绿色绒毯状的东西,这种“绿色绒毯”最有可能是() A、大树自身的绒状细叶 B、藻类植物 C、苔藓植物 D、真菌 2、将活的水绵装入盛有适量水的烧杯里,然后放到黑暗的环境中,经过较长一段时间后,你会发现这些水绵() A、生长得更好 B、生长正常 C、全部死亡 D、停止生长 3、有一类植物靠孢子繁殖,只有茎、叶的分化,对SO2特别敏感,可以作为检测空气中SO2的指示植物,这类植物是() A、藻类植物 B、苔藓植物 C、蕨类植物 D、裸子植物 4、下列蕨类植物中,能作绿肥和饲料的是() A、卷柏 B、肾蕨 C、满江红 D、贯众 5、藻类植物需要的水分和无机盐是通过下列哪种结构吸收的() A、根 B、茎 C、叶 D.整个身体 6、在下列藻类中,属于淡水藻类的是() A、海带 B、石花菜 C、紫菜 D、衣藻 7、蕨类植物和苔藓植物只适于生活在阴暗潮湿的陆地环境中,其主要原因是() A、不能开花、结果 B、生殖离不开水 C、体内无输导组织 D、没有根、茎、叶分化 8、对苔藓植物起固定作用的结构是() A、根状物 B、根 C、不定根 D、假根 9、下列关于藻类植物、苔藓植物和蕨类植物的共同特征,正确的一项是() A、都有根、茎、叶的分化 B、都能产生孢子,靠孢子繁殖后代 C、都没有输导组织 D、都能产生种子,用种子繁殖后代 10、成片的苔藓植物对水土保持有一定的作用,这是因为苔藓植物() A、根系发达,能吸收大量水分 B、输导组织中能蓄积大量的水分 C、环境湿润,叶的蒸腾作用非常小D密植植株间的缝隙能够蓄积大量水11、衣藻是一种单细胞生物,生活在淡水中,衣藻进行生命活动的能量转换器有 () A、细胞膜 B、线粒体 C、线粒体和叶绿体 D、叶绿体 12、孢子是植物的() A、生殖细胞 B、一种种子 C、一种器官 D、植物的幼体 13、“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”。诗中江水泛起绿色是因为哪类植物在水中大量繁殖的结果() A、藻类植物 B、苔藓植物 C、蕨类植物 D、种子植物 14、下列藻类植物中,属于单细胞的是()

藻类、苔藓和蕨类植物》教学设计

《藻类、苔藓和蕨类植物》教学设计 诏安一中沈益明 一、教学设计思路 新课程理念要求面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习。在本节课的教学设计中,紧密结合新课程理念,安排了“创设情境导入新课”、“设置悬疑激发兴趣”、表达交流, 建构知识体系、动手操作等步骤。通过学生主动的、多样化的学习活动,逐步达到知识、能力、情感等教学目标。本节课以“生物联系生活”、“生活应用理论”为设计主线,为学生创造观察、对比、分析、交流、表达、动手的机会。培养学生在探究中学习、在学习中探究的能力,建立关注身边植物、关注自然的情感。 二、教学分析 1、教材分析 《藻类、苔藓和蕨类植物》是人教版七年级上册第三单元第一章第一节的内容。教材介绍了四大植物类群中的三种,种子植物是下一节的学习内容。对三种植物类群主要介绍了它们的生活环境、特征、常见种类、与人的关系。这些内容是一种平行关系。 2、学情分析 绿色植物中的种子植物是每位学生所熟悉的,但学生对藻类、苔藓和蕨类植物的生活环境、形态结构特征等知识却知之甚少。七年级学生还缺乏足够的生物学知识作为依托,因而在理解上具有一定的难度,给本节的教学带来一定的难度。 三、教学目标 1、知识目标 (1)、概述藻类、苔藓和蕨类植物的形体特征和生活环境。 (2)、说出藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用与人类的关系。 (3)、关注藻类、苔藓和蕨类植物的生存状况。 2、情感目标 (1)、培养学生树立生物体与生活环境相适应的特点的观点。 (2)、培养学生关注自然、关注植物、热爱家乡、热爱学校的情感。 3、能力目标 培养学生观察、分析、比较、归纳、交流、表达、合作、动手能力。 四、教学重难点 1、藻类、苔藓和蕨类植物生活环境、特征。 2、藻类、苔藓和蕨类植物与人类的关系。 五、教学程序实施

七年级生物上册藻类、苔藓和蕨类植物教案

第三单元第一章生物圈中有哪些绿色植物 第一节藻类、苔藓和蕨类植物 备课人:高攀 教材和教学对象的分析:藻类、苔藓和蕨类植物是人教版初中生物教材七年级(上册)第三单元第一章第一节的教学内容。它是在学生学习了生物与环境的关系,单细胞生物,多细胞生物,植物体的层次结构的基础上来学习。藻类.苔藓和蕨类植物是生物圈中比较低等,但分布较广泛的植物类群,与人类的生产生活关系极为密切。是学生认识绿色植物的起点和基础。也是本章的一个重点。 七年级的学生比较活泼,对采集植物实验材料活动非常感兴趣,并且具有采集植物材料的技能和能力,有很强的好奇心、求知欲和表现欲。具有收集和整理资料的能力。通过对植物类群的调查、探究分析、归纳总结、得出结论,验证自己的观点。能够将所学到的一些知识运用在生活中,解释一些自然现象和解决一些生活问题。通过这节课的设计,教会学生运用多种方法学习,提高学生的学习能力,让学生意识到保护植物资源的重要性。 一、教学目标: 知识目标: 1. 概述藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境。 2. 说出藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系,关注这些植物的生存状 况。 能力目标:通过对三种植物的观察学会观察合和研究生物的一般方法。 情感目标:培养学生关注生物圈中各种各样绿色植物的情感,进而发自内心的热爱生物进而发自内心地热爱我们伟大的祖国,激发发奋学习,将来报效祖国的美好愿望。 二、重点和难点: 教学重点: 1. 藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境。 2. 藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 教学难点: 藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境是相适应的。 三、教学准备: 1.教师准备: (1)课前带领生物课外小组的同学到学校附近采集含有衣藻和水绵的河水或池水,准备海带和紫菜(有条件的地方最好采集新鲜的)。 (2)寻找生长有苔藓植物或蕨类植物的区域,如蕨类植物一时难找到可用盆栽蕨类。 (3)实物投影仪,从生物实验室借放大镜,普通光学显微镜、模型,投影片。 (4)CAI课件:部分藻类、苔藓和蕨类植物及其生活环境的图片、生态图、录像,与人类关系的图片或录像资料,其他有关资料。 2.学生准备: (1)生物课外小组同学随老师外出采集衣藻和水绵,采集后其他同学一同保管备用,增加对这些植物的感性认识,培养关注生物圈中各种绿色植物的情感。 (2)查询书籍、网站、录像,搜集有关藻类、苔藓和蕨类植物的资料。 (3)复习光学显微镜的使用方法。 四、教学方法 观察法、比较法、讨论法。

《苔藓植物和蕨类植物》教案

《苔藓植物和蕨类植物》教案 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。 利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程:

《苔藓植物和蕨类植物》教案教学文案

《苔藓植物和蕨类植 物》教案

第四节苔藓植物和蕨类植物 教学目标: 1、描述苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境; 2、说出苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。 3、通过对不同种类植物的生活环境和形态的观察,提高对事物的观察能力; 4、通过对不同种类植物特征及生活环境的描述,培养比较和归纳的能力。 5、通过对苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系的学习,提高对各种各样的绿色植物的关注程度。 教学重点: 1、苔藓和蕨类植物的基本的特征及其在生物圈中的作用和与人类的关系。 2、苔藓和蕨类植物是学生日常生活中比较少见到的植物类群,通过学习讨论,一方面让学生了解这些植物的形态特征,另一方面让学生了解植物种类的多样性和分布的广泛性,同时认识到就是这些平时少见的植物与人类也有着密切的关系,在生物圈中起着重要的作用。 教学难点: 对不同种类植物特点的描述、总结与比较。 利用实物观察、描述最好,教师可以多提供图片让学生分组进行观察、比较、总结和归纳。 教学策略: 本课为1课时,本章是在之前讲过的细胞、组织和器官的知识基础上的延伸,并以植物体为对象进行描述和比较,能让学生更好的认识到植物体的结构层次。教师应尽可能的利用好身边的植物资源,在课前布置学生分组搜集不同环

境中的形态差异较大的不同植物标本,教师也应准备本地常见的三类植物的标本,以备学生搜集标本不全时补充使用。课上通过学生的分组观察与讨论,比较总结出三类植物的生活环境与形态特征。根据本地植物资源开发的情况设置情景,引导学生说出不同种类的植物对生物圈的作用或与人类的关系。在学习方法方面,本课是可以使用表格整理知识的,使学生对比较表格有所认识,为今后更好的使用表格比较和整理知识打下基础。 教学过程: