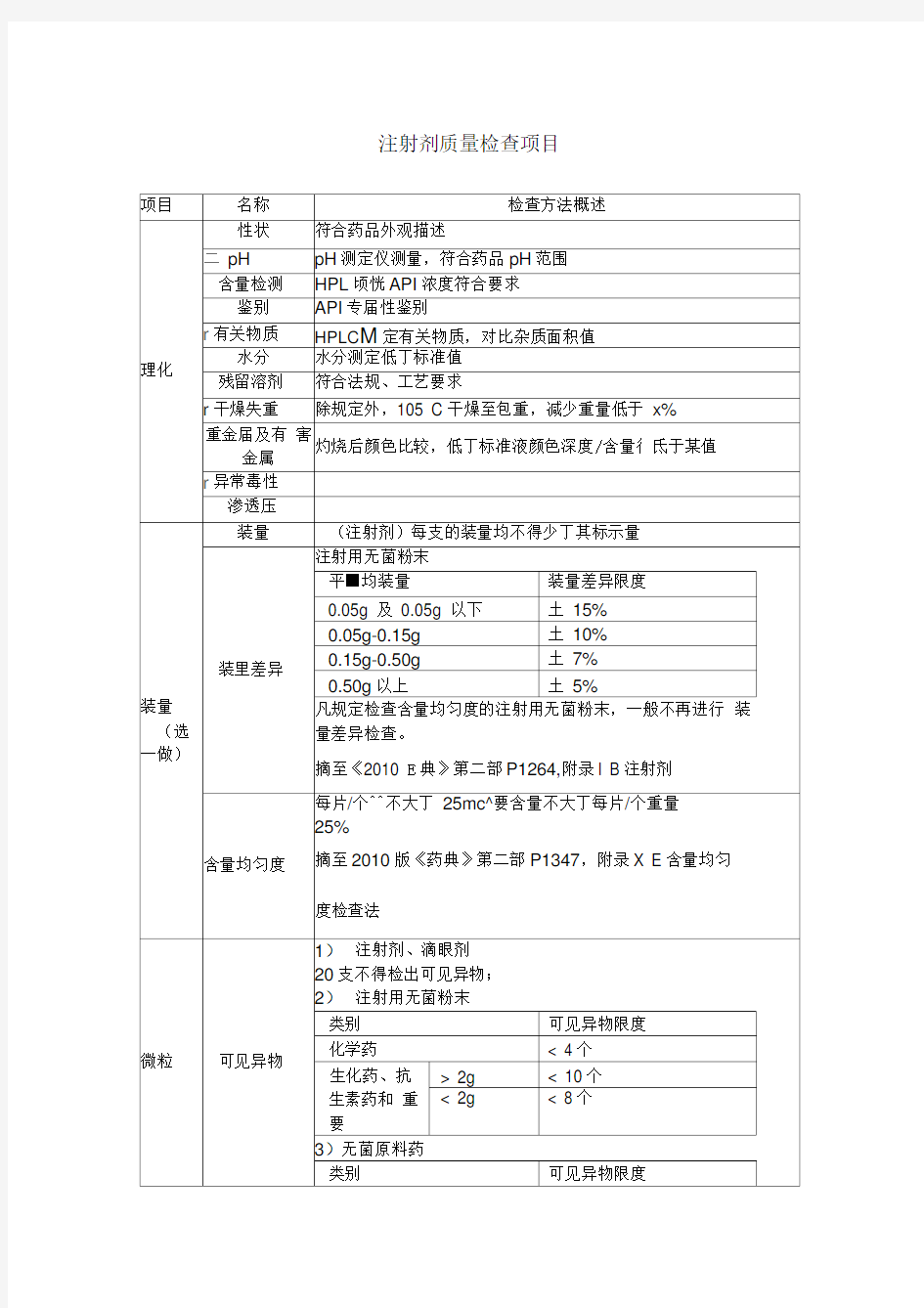

注射剂质量检查

注射剂质量检查项目

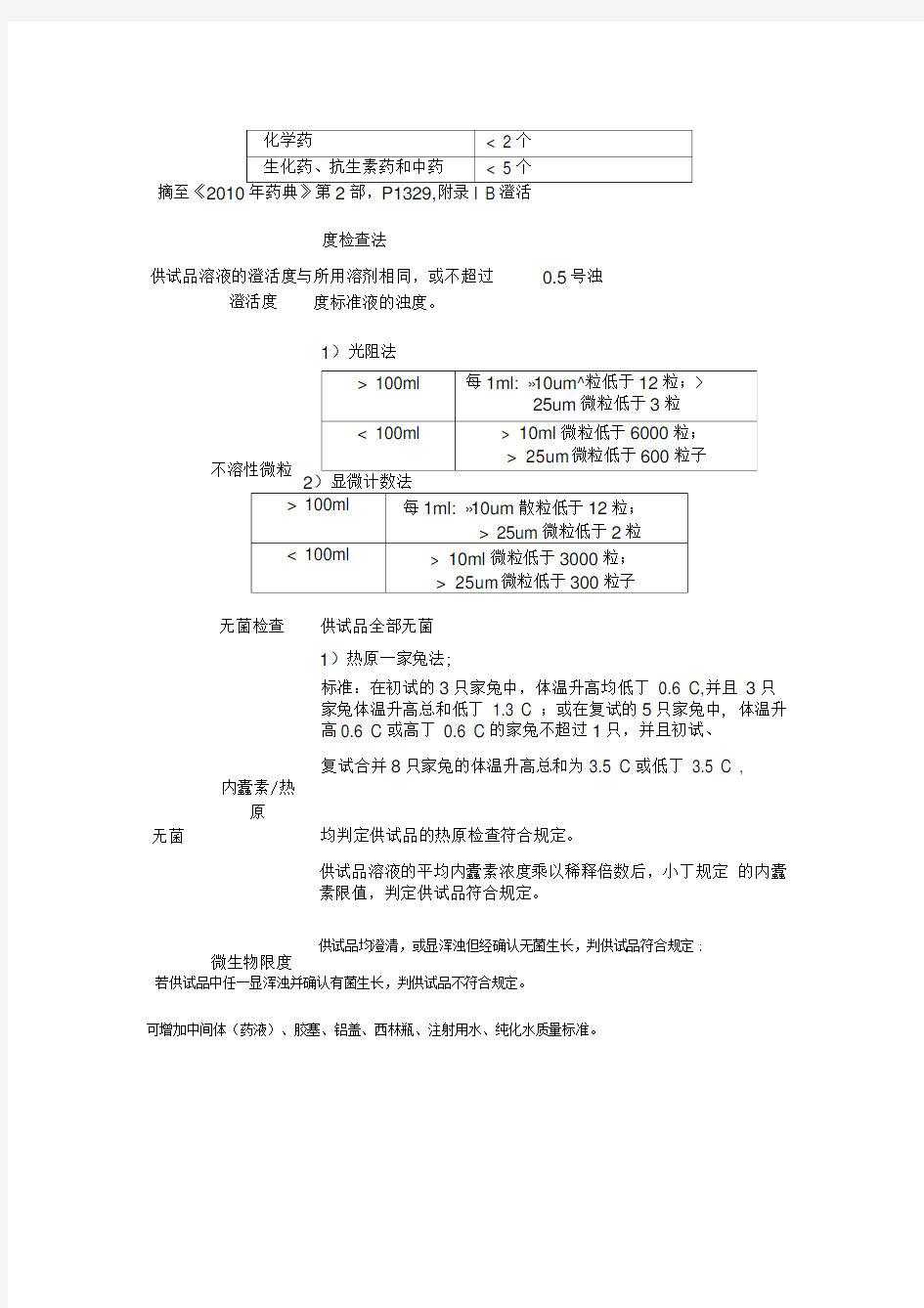

摘至《年药典》第部,附录澄活

度检查法

供试品溶液的澄活度与所用溶剂相同,或不超过

0.5号浊

度标准液的浊度。

标准:在初试的3只家兔中,体温升高均低丁 0.6 C,并且 3只家兔体温升高总和低丁 1.3 C ;或在复试的5只家兔中, 体温升高0.6 C 或高丁 0.6 C 的家兔不超过1只,并且初试、 复试合并8只家兔的体温升高总和为3.5 C 或低丁 3.5 C ,

供试品溶液的平均内蠹素浓度乘以稀释倍数后,小丁规定 的内蠹素限值,判定供试品符合规定。

供试品均澄清,或显浑浊但经确认无菌生长,判供试品符合规定;

若供试品中任一显浑浊并确认有菌生长,判供试品不符合规定。

可增加中间体(药液)、胶塞、铝盖、西林瓶、注射用水、纯化水质量标准。

澄活度

不溶性微粒

无菌检查

供试品全部无菌

1)热原一家兔法;

内蠹素/热 原

无菌

均判定供试品的热原检查符合规定。

微生物限度

1)光阻法

注射剂类药品安全生产质量技术指导原则概要

注射剂类药品安全生产质量技术指导原则 为提高注射剂类药品生产企业安全风险排查的有效性和针对性,在严格执行GMP的基础上,指导企业排查生产质量风险和开展生产质量研究,建立完善企业内部质量管理制度,特制定本指导原则。 1.人员管理 1.1主管生产、质量的企业和部门负责人应具备药学及相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。 1.2配制、灌封、灯检、无菌检验等关键岗位新进人员经GMP知识、岗位操作等专业培训,并经考核合格和质量管理部门确认后才能上岗。 1.3企业应定期对上述关键岗位操作人员,组织岗位操作SOP及相关管理制度再培训、考核。 2.设备管理 2.1洁净空调系统 2.1.1生产厂房应符合设计要求,每年至少进行一次系统性维护、检测。灭菌F0值< 8产品的百级生产区域,高效过滤器的检漏每半年至少一次。 正式生产时,应定期对沉降菌、尘埃粒子进行监控。对压差有要求的关键生产区域,应每班监测。 2.1.2车间连续生产时,灌封等关键生产区域的空调系统停用时应启动值班机组保持正压。如停用时未启动值班机组,应进行相关验证,并应尽量模拟恶劣环境条件进行,确保空调系统重启后的消毒、运行,能符合设计要求。

2.1.3应定期对高效过滤器维护保养,特别是高湿区域、百级区域的高效过滤器。新安装或更换高效过滤器,应对生产区域洁净度重新检测,合格后才能投入使用。更换百级高效过滤器还应进行检漏测试。 2.2注射用水系统 2.2.1应模拟实际生产时的运行状态,开展注射用水系统验证,确定运行、监控等管理制度。 2.2.2车间连续生产时,注射用水系统按规定保温循环使用,循环水泵不得停止工作。 注射用水系统日常运行使用时,应在线监控回水总管及储罐等温度,并定期监测总有机碳等指标。 2.2.3注射用水系统停用(循环水泵停止工作或并联管路单路关闭,恢复使用前应对全系统进行清洁、消毒,并监控检测一定周期,符合要求后才投入使用。 使用纯蒸气消毒的,应明确压力、温度、时间等,消毒前应对管路排空情况进行确认。2.2.4注射用水系统应定期维护、保养及处理,定期对呼吸器进行完整性检查。 2.2.5 注射用水储罐和输送管道不得有死角、盲管。 2.2.6 运行三年以上的管路及系统,应定期采取氯水冲洗等方法,判别是否形成生物膜。如形成,应采用有效方法进行处理。 2.3过滤系统 2.3.1应明确使用的过滤系统材质、孔径、耐压范围、耐温范围、耐酸碱范围等,明确安装、灭菌(温度、压力、时间、清洁、储存等方法和使用周期管理规定。 2.3.2治疗性注射剂,应按要求开展药品和过滤系统的相容性实验。

中药注射剂全面质量控制及在清开灵、舒血宁、参麦注射液中 ….

中药注射剂全面质量控制及在清开灵、舒 血宁、参麦注射液中的应用 一、项目简介 本成果属于中医中药学及其交叉学科技术领域,主要针对中药注射剂中药材来源复杂、工艺粗放、有效成分不明确、质量难于控制等制约行业发展的共性技术难题,依靠神威药业在中药注射剂科研、生产、销售等方面的领先优势,历经近10年,构建了中药注射剂从源头到生产各个环节直至最终产品的全程跟踪式质量控制体系:通过实施药材GAP规范化种植、原料药最优化调配,为全面质量控制提供源头保障;将药品质量控制的监测点前移,构建生产全过程近红外远程在线监测与控制系统,为全面质量控制提供生产过程保障;以中药指纹图谱、多指标成分含量测定、生物活性在线质量评价为技术手段,实现全物质解析与药品质量标准提高,为全面质量控制提供质量评价保障;构建安全性评价技术平台,为全面质量控制提供安全应用保障;以现代药理学研究为手段,阐明中药注射剂药效作用机制,为全面质量控制提供合理用药保障。该项技术成果在中药注射剂生产中的成功运用,证实了其巨大的经济价值和推广示范作用,并形成了主要创新如下: 1、首次构建科学、合理的中药注射剂原料药材质量保障体系。基于药材质量综合评价和GAP标准化种植基地建设,研制开发中药原料药最优化调配软件,以提高投料原料的高品质与一致性,从源头保障中药注射剂最终产品质量的稳定可控。 2、首次成功构建中药注射剂制药全过程近红外在线监控系统。将中药注射剂关键工艺装备通过计算机网络、近红外光谱分析技术、指纹图谱技术相结合,实现了近红外远程在线监测与过程控制,提升了

中药注射剂生产过程在线控制的自动化水平,降低了人为因素的影响,保证了中药注射剂产品质量的可控性和稳定性。 3、构建了包括多维多息指纹图谱与多指标成分定量的中药注射剂全面质量评价体系,重新修订了清开灵注射液、参麦注射液和舒血宁注射液的质量控制标准,并推进上升为国家药品标准,提升了现代中药质量标准建立和检验检测技术的创新能力,保障了中药注射液产品临床使用的高效性和高标准下的产品质量的一致性。 4、构建了首个用于中药注射剂安全性评价的技术平台。平台创建了中药注射剂专属的(类)过敏成分体外筛选、试验模型的建立和评价两大技术体系,可实现对可能的致敏成分的色谱定位和祛除的工艺改进,实现中药注射液致敏成分的分离、筛选、鉴定一体化技术,保障了公司中药注射液产品在临床使用的安全性。 5、首次以现代药学研究的方式阐明了中药注射剂药效物质基础、作用机制及复方配伍的科学性,构建了基于整体观的中药注射剂现代基础研究体系,为中药注射剂临床合理用药以及全面质量控制的可持续改进提供了理论依据。 本成果具有核心自主知识产权,曾获2012年河北省科技进步一等奖等3项省部级科技奖励,发表国内外论文30余篇,出版专著2部,授权发明专利7件,参与修订国家药品标准3项。通过将成果应用于我公司清开灵注射液、舒血宁注射液、参麦注射液等中药大品种,近三年,以上3个中药注射剂产品累计新增产值超过16亿元,新增利润7亿元以上。 二、主要完成人及其贡献 1、李振江(神威药业集团有限公司),排名第1,高级经济师,集团总裁。主要负责对项目进行总体谋划和进度管控,制定项目工程总体的技术路线,筛选实施中药注射剂指纹图谱合作研究的科研单位

注射剂质量风险管理

注射剂质量风险管理 1无菌保证风险与质量风险控制点 无菌保证的风险主要来自于以下,即: ●产品灭菌前微生物污染水平 ●灭菌工艺的可靠性 ●容器密封完整性 ●无菌保证管理体系 (1)产品灭菌前微生物污染水平 产品灭菌前通常都存在一定程度的微生物污染。微生物污染主要受以下因素影响: ①原材料和包装材料中的微生物——风险在于其可能进入产品。 质量风险控制方法: ●制定原辅料采购标准,规定微生物限度。通常应不超过100CFU/g,并不 得检出致病菌。 ●进行供应商的确认时应重点关注供应商的生产过程对微生物污染、细菌 内毒素污染、产品混淆和交叉污染风险的控制措施。 ●对供应商及其供应的原料进行年度质量回顾分析,以评估其质量状况。 对有质量不良趋势的供应商应采取针对性的措施,如增加现场检查的频 率,更严格的抽样方案。 ●严格管理仓储条件,确保原料储存过程中质量受控。如干燥、防虫、防 鼠等。包装材料如玻璃瓶应定点采购,其包装应能防止昆虫进入,储存 过程防止受潮长霉。 ②生产环境 注射剂的生产从原料称量开始直至完成密封,都分别在相应的洁净区进行。生产过程各步骤都可能存在药物直接暴露于环境的环节,存在来自于生产环境中的微生物污染的风险。为控制上述风险,采用A、B、C、D四个等级的洁净区标准,分别对应注射剂的各生产工序。如能证明在动态下生产区的洁净度能符合上述标准,则来自环境的微生物污染风险是较低的。 质量风险控制方法:

●洁净区应配置设计良好并经过验证、定期再验证且良好维护的空调净化 系统。洁净区新风和人员数量的关系,应至少达到GB50457-2008《医药 工业洁净厂房设计规X》规定的标准。 ●空调净化系统应保证持续稳定地运行。 ●空调净化系统停机超出规定时间后,应重新进行洁净区的验证。 ●精心设计、实施动态环境监控方案,保证监控数据能反映洁净区的实际 情况。 ●对环境监控结果进行环境质量统计分析。 ●根据环境质量统计结果制定、修订环境监控警戒标准和纠偏标准,确保 能及时发现、纠正环境恶化的趋势。 ●养成良好的个人卫生习惯和意识,即环境监控取样时段与非取样时段的 行为一致。 ●制定SOP明确规定发生诸如停电、空调净化系统故障、环境超标等偏差 应对措施。 ③生产设备 注射剂通常采用固定的设备,安装了生产及在线清洗、消毒等多种工艺管道。因此设备存在残留物或微生物的可能,对产品有潜在风险。 质量风险控制方法: ●设备在线清洁和在线灭菌的方法应足够详细,应包含所有影响清洁效果 的参数,如水温、清洁剂浓度、流速、时间、阀门的开闭次序和时间、 蒸汽温度、压力等的书面规定,以确保清洁效果的重现性。 ●清洁与灭菌方法,包括清洁、灭菌后最长存放时间应经过验证。 ●认真执行、记录清洁和灭菌过程,发生偏差应及时调查、纠正。 ●应制定、执行可靠的设备状态管理措施,保证设备的状态受控。 ●最好采用经验证的计算机化系统,自动执行、记录清洁和灭菌程序,设 备状态管理由计算机完成。 ●与药品接触的公用介质(如压缩空气、惰性气体等),将对产品质量产生 直接影响,因此需要对公用介质的质量进行严格控制,要求其质量等级 应满足ISO8573.1(GB/T13277-91)的要求,即露点≤-40℃,尘粒数≤

1注射剂检验标准操作规程

一、目的:建立注射剂检验标准操作规程,防止错检、漏检的发生。 二、范围:适用于注射剂的检验操作方法。 三、责任:质量部、化验室相关操作人员。 四、内容: 注射剂 注射剂(《中国药典》2010年版二部附录IB)系指药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或混悬液,以及供临用前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌制剂。 注射剂可分注射液(其中供静脉滴注用的大体积注射液也称静脉输液)、注射用无菌粉末与注射用浓溶液。 注射剂除应按药典品种项下规定的检验项目外,还应检查“装量”或“装量差异”、“可见异物”和“无菌”。静脉用注射剂应加查“热原”或“细菌内毒素”;溶液型静脉用注射液、溶液型静脉注射用粉末及注射用浓溶液应加查“不溶性微粒”;静脉输液及插管注射用注射液应加查“渗透压摩尔浓度”。 混悬型注射液,除另有规定外,药物粒度应控制在l5um以下,含15~20um(间有个别20~50um)者,不应超过10%,若有可见沉淀,振摇时应容易分散均匀;乳状液型注射液不得有相分离现象;静脉用乳状液型注射液分散相球粒的粒度90%应在lum以下,并不得有大于5um的乳滴。 “装量”检查法 1 简述 1.1本法适用于50ml及50ml以下的单剂量注射液的装量检查,其目的在于保证单剂量注射液的注射用量不少于标示量,以达到临床用药剂量要求。 1.2标示装量为50ml以上的注射液和注射用浓溶液,按最低装量检查法标准操作规范检查,应符合规定。

1.3 凡规定检查含量均匀度的注射液(如塞替派注射液).可不进行“装量”检查。 2 仪器与用具 2.1注射器及注射针头。 2.2量筒(量入型)规格l、2、5、1O、20及50ml的量筒,均应预经标化。 3 操作方法 3.1 按下表规定取用量抽取供试品。 标示装量供试品取用量(支) 2ml或2ml以下 5 2ml以上至50ml 3 3.2取供试品,擦净瓶外壁,轻弹瓶颈部使液体全部下落,小心开启,将每支内容物分别用相应体积的干燥注射器(包括注射器针头)抽尽,注入预经标化的量筒内,在室温下检视,读出每支装量。 3.3如供试品为油溶液或混悬液时,检查前应先微温摇匀,立即按3.2项下方法操作,并冷至室温后检视。 4 注意事项 4.1所用注射器及量筒必须洁净、干燥并经定期校正;其最大容量应与供试品的标示装量相一致,量筒的体积应使待测体积至少占其额定体积的40%。 4.2 注射器应配上适宜号数的注射针头,其大小与临床使用情况相近为宜。 5 记录与计算主要记录室温,抽取供试品支数,供试品的标示装量,每支供试品的实测装量。 6 结果与判定 每支注射液的装量均不得少于其标示装量;如有少于其标示装量者,即判为不符合规定。 “装量差异”检查法 l 简述 1.1本法适用于注射用无菌粉末的装量差异检查。 1.2本项检查的目的在于控制各瓶间装量的一致性,以保证使用剂量的准确。 1.3凡规定检查含量均匀度的注射用无菌粉末,可不进行“装量差异”检查。 2 仪器与用具 分析天平感量0. 1mg(适用于平均装量为0.15g及其以下的粉针剂)或感量1mg

注射剂安全性检查法应用指导原则

9301 注射剂安全性检查法应用指导原则

本指导原则为化药及中药注射剂临床使用的安全性和制剂质量可控性而 定。 注射剂安全性检查包括异常毒性、细菌内毒素(或热原) 、降压物质(包括 组胺类物质) 、过敏反应、溶血与凝聚等项。根据处方、工艺、用法及用量等设 定相应的检查项目并进行适用性研究。 其中, 细菌内毒素检查与热原检查项目间、 降压物质检查与组胺类物质检查项目间,可以根据适用性研究结果相互替代,选 择两者之一作为检查项目。 一、注射剂安全性检查项目的设定 1.静脉用注射剂 静脉用注射剂,均应设细菌内毒素(或热原)检查项。其中,化药注射剂一 般首选细菌内毒素检查项;中药注射剂一般首选热原检查项,若该药本身的药理 作用或对家兔的毒性反应影响热原检测,可选择细菌内毒素检查项。 所用原料系动植物来源或微生物发酵液提取物, 组分结构不清晰或有可能污 染毒性杂质且又缺乏有效的理化分析方法的静脉用注射剂, 应考虑设立异常毒性 检查项。 所用原料系动植物来源或微生物发酵液提取物时,组分结构不清晰且有可能 污染异源蛋白或未知过敏反应物质的静脉用注射剂, 如缺乏相关的理化分析方法 且临床发现过敏反应,应考虑设立过敏反应检查项。 所用原料系动植物来源或微生物发酵液提取物时, 组分结构不清晰或有可能 污染组胺、类组胺样降血压物质的静脉用注射剂,特别是中药注射剂,如缺乏相 关的理化分析方法且临床发现类过敏反应, 应考虑设立降压物质或组胺类物质检 查项。 检查项目一般首选降压物质检查项,但若降血压药理作用与该药具有的功能 主治有关,或对猫的反应干扰血压检测,可选择组胺类物质检查项替代。 中药注射剂应考虑设溶血与凝聚检查项。 2.肌内注射用注射剂 所用原料系动植物来源或微生物发酵液提取物时, 组分结构不清晰或有可能 污染毒性杂质且又缺乏有效的理化分析方法的肌内注射用注射剂, 应考虑设立异

注射剂药品使用要求

注射剂药品使用要求 作者:陈素花 单位:昌黎县人民医院药剂科 注射剂是一类供注入体内或者直接进入血液的药品。其生产工艺复杂,质量要求相对其它剂型更严格,安全性和机体适应性差,使用毒副作用大,风险系数高。随着时代的发展和科技的进步,对注射剂药品的安全使用国家越来越重视,药品生产企业在说明书中也为注射剂的安全用药给出具体的使用、配制方法及注意事项,作为药品安全使用的依据和参考。现将部分注射剂药品说明书中的使用要求分类汇总如下。 一、现用现配药品 1、复方麝香注射液:现配现用。 2、注射用炎琥宁:现配现用。 3、银杏叶提取物注射液:现配现用。 4、丹红注射液:现配现用,缓慢滴注。 5、舒血宁注射液:现配现用。 6、银杏内酯注射液:现配现用,滴注速度不高于40—60滴/分。

7、银杏二萜内酯葡胺注射液:现配现用 8丙泊酚中/长链脂肪乳:现配现用,连续使用本品时,建议 使用注射泵或输液泵。 9、依托泊苷注射液:现配现用。 10、注射用环磷酰胺:现配现用。 11、注射用异环磷酰胺:现配现用。 12、注射用卡洛磺钠:现配现用。 13、蔗糖铁注射液:现配现用。 14、注射用脂溶性维生素使用前1小时配制,轻摇混合后输注。 15、注射用吡柔比星:溶解后溶液即时用完,室温下放置不超过 6小时。 16、注射用硫酸长春地新:药物溶解后6小时内使用。 17、注射用硫辛酸:配好的输液,6小时内保持稳定;静脉滴注时间约30分钟。 18、注射用泮托拉唑钠:静脉滴注时间15—60分钟内滴完。稀释后4小时用完。 19、注射用头抱他啶:现配现用

20、注射用哌拉西林他唑巴坦钠:现配现用,缓慢滴注20—30 分钟以上。 21、注射用头抱曲松钠:现配现用。 22、注射用青霉素:现配现用。 23、注射用头抱替唑钠:现配现用。 24、注射用头抱尼西钠:现配现用。 25、注射用美洛西林钠舒巴坦钠:现配现用。 26、注射用头抱美唑钠:现配现用,不宜久置。 27、注射用亚胺培南/西司他丁:溶解后室温4小时稳定。 28、注射用阿莫西林克拉维酸钾:本品溶解后应立即给药,配好药液4小时内点滴,用30-40分钟完成滴注。 29、注射用硝普钠:现用现配,在避光输液瓶中静脉滴注。 30、注射用硫辛酸:配好的输液用铝箔包裹避光,6小时稳定。 31、亚叶酸钙:现用现配,避免光线直接照射和热接触。 、缓慢滴注药品 1、注射用盐酸万古霉素:缓慢静滴。

中国药品检验标准操作规——注射剂检验程序.

文件内容: 1、主题内容和适用范围 (2) 2、引用标准 (2) 3、定义 (2) 4、检查项目 (2) 5、更改信息 (5) 颁发部门: 质量管理部。 分发清单: QC办公室、化学室、微生物室、稳定性考察室。

1 主题内容和适用范围 本程序规定了注射剂的检查项目、操作方法和注意事项,使其规范化、标准化,并描述了更改信息。 本程序适用于注射剂的检验。 2 引用标准 中国药典2010年版二部附录Ⅰ B“注射剂”、中国药品检验标准操作规范2010年“注射剂”。 版P 4 3 定义 注射剂(中国药典2010年版二部附录ⅠB)系指药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或混悬液,以及供临用前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌制剂。 注射剂可分注射液(其中供静脉滴注用的大体积注射液也称静脉输液)、注射用无菌粉末与注射用浓溶液。 4 检查项目 注射剂除应按药典品种项下规定的检验项目外,还应检查“装量”或“装量差异”、“可见异物”和“无菌”。静脉用注射剂应加查“热原”或“细菌内毒素”;溶液型静脉用注射液、溶液型静脉注射用粉末及注射用浓溶液应加查“不溶性微粒”。静脉输液及插管注射用注射液应加查“渗透压摩尔浓度”。 4.1装量 本法适用于50ml及50ml以下的单剂量注射液的装量检查,其目的在于保证单剂量注射液的注射用量不少于标示量,以达到临床用药剂量要求。 标示装量为50ml以上的注射液和注射用浓溶液,按最低装量检查法标准操作规范检查,应符合规定。 凡规定检查含量均匀度的注射液(如塞替派注射液),可不进行“装量”检查。 4.1.1仪器与用具 注射器及注射针头。 量具(量入型)规格1、2、5、10、20及50ml的量具,均应预经标化。 4.1.2操作方法 4.1.2.1按下表规定取用量抽取供试品。

化学药品注射剂基本技术要求(试行)

国食药监注[2008]7号 化学药品注射剂基本技术要求(试行) 本技术要求适用于化学药品中各种注册分类得注射剂、本技术要求主要针对目前化学药品注射剂研发、生产与使用中存在得突出问题,在遵循一般评价原则得基础上,通过分析可能影响注射剂临床使用安全性得主要因素,结合品种得上市基础等,提出化学药品注射剂审评中得重点关注点与相应得技术要求。 一、化学药品注射剂剂型选择得必要性、合理性 (一)选择注射途径给药剂型得必要性、合理性 对剂型得必要性、合理性进行评价通常应综合考虑如下因素: 1、药物得理化性质、稳定性与生物学特性 药物得理化性质(溶解度、pKa、分配系数、吸湿性、晶型等)、稳定性(对光、湿、热得稳定性,固、液状态下得稳定性与配伍稳定性)与生物学特性(吸收、分布、代谢、消除等)可以为剂型得选择提供指导,在有些情况下甚至可能限定剂型得选择。 2、临床治疗得需要 在明确药物理化性质及生物学性质得基础上,应结合药物临床治疗需求选择剂型。例如:用于出血、休克、中毒等急救治疗得药物,需要快速起效,通常选择注射剂。 如口服药物已可满足临床需求,除特殊需要外,不宜再开发注射制剂;如肌肉注射能够满足临床需要,尽量不选择静脉给药。 3、临床用药得顺应性 包括医生用药得方便以及患者使用得顺应性。 除此之外,还要考虑制剂工业化生产得可行性及生产成本等。 对于由其她给药途径改为注射给药途径得品种,以及由普通注射剂改为特殊注射剂得品种,应对所改剂型与原剂型进行安全性、有效性、质量可控性方面得比较分析,阐明所改剂型得特点与优势、 (二)注射剂不同剂型选择合理性得评价原则 注射剂一般包括大容量注射剂(50ml以上)、小容量注射剂(20ml以下)以及粉针剂三种剂型。在选择确定剂型时,要权衡考虑各种剂型得无菌保证水平、杂

注射剂生产过程中微生物的质量风险控制

【摘要】注射剂是一种直接进入人体血液循环而发生作用的药品,为此要严格控制注射液微生物污染。因此本文从注射剂选择适应的灭菌参数、f0值灭菌应用、灭菌效果验证方面进行探究注射剂生产过程中微生物的质量风险控制,以此保障灭菌过程均匀完善,提高注射液的安全性、稳定性、有效性。在探究后总结,注射剂生产过程中微生物的质量风险控制主要还是保证生产过程中应用适当的灭菌工艺,并且严格执行gmp管理,以此保障良好的无菌生产体系,这就要求注射液在生产的各个环节应采取有效措施严格控制微生物污染,确保无菌安全,避免微生物风险,在生产过程中尽可能的完全灭菌,以此保证注射液产品的无菌安全。 【关键词】注射剂;生产过程;微生物;质量风险控制 注射剂是一种直接进入人体血液循环而发生作用的药品,为此要严格控制注射液微生物污染,就显得尤为重要。因此全部生产过程中的灭菌成为保障该注射液药品质量安全的关键工序,同时灭菌过程均匀完善程度直接关系到注射液的安全性、稳定性、有效性[1]。 1注射剂选择适应的灭菌参数 要根据药物的理化性质、稳定性和生物学特性及临床用药的顺应性来保证制剂无菌水平。一般湿热灭菌条件采用121℃×15min、121℃×30min、116℃×40min的程序,以此必须保证邪君后的微生物存活率≤10-6,即没100万个注射剂中存活微生物不得超过1个,以此保证灭菌后制剂的无菌保证水平。 注射剂生产过程中,为保证灭菌效果,应在密闭的制剂灭菌容器内,进行加压高温灭菌,若压力和灭菌时间不当,则不能有效杀死所有芽孢和细菌繁殖体。对于含糖类注射剂和氨基酸类营养性注射液,高温灭菌条件会影响药物产生不稳定性,因此注射剂选择适应的灭菌参数时,要保障高温灭菌的安全性,也要保障注射剂的稳定性,以此能够即可有效去除微生物,确保药剂治疗的稳定性。若灭菌方式方法不当,灭菌温度低、灭菌时间短,达不到灭菌目的;灭菌温度高、时间长,注射剂会产生杂质。因此,要正确选择适当的灭菌温度,保证注射剂质量[2]。 2 f0值灭菌应用 f0值是灭菌周期验证中所应用的术语。高温高压灭菌程序中,121℃下的等效灭菌时间,是标准灭菌时间,是一个可靠的灭菌参数。f0值的计算直接作用于生产灭菌过程的设计和灭菌效果。通常包装材料性能等因素会引起不同的升温速度,包括容器大小、形状及热穿透系数;灭菌产品溶液的粘稠度和容器的填充量;容器在灭菌器中的数量和分布。溶蚀由于f0值会随上述因素温度变化而呈现出的指数也不同,也就是说温度即使有很小的差别也会影响f0值,由此测定灭菌物的实际温度有利于灭菌器和灭菌技术的验证。 3灭菌效果验证 为控制注射剂生产过程中微生物的质量风险,必须进行全效可行的灭菌效果验证,高温高压灭菌时,需要对灭菌器的空载、满载分布进行试验、热穿透试验、生物指标试剂挑战试验,同时,再采用蒸汽灭菌生物指示剂进行验证。 3.1空载、满载分布试验空载、满载分布试验是为了检查灭菌器内腔的热分布情况,检查灭菌器内腔是否有冷点,达不到高温高压灭菌的目的。试验中,将温度探头均匀分布在灭菌器内腔各处,再进行灭菌操作,操作过程中,记录各个温度点[3]。 3.2热穿透试验热穿透试验是在热分布基础之上,确定灭菌器内腔中的“最低温度点”,检查该点f0值是否在无菌保证值之上。试验中,按照注射液的工艺灭菌温度进行操作,检测出“最低温度点”,将此点与注射液接触,监测其温度,记录数据作为热穿透试验数据。 3.3生物指示剂试验生物指示剂能够有效确认监控的灭菌效果。根据热分布试验和热穿透试验的结果,通过生物指示剂试验,对灭菌器内腔中的“最低温度点”进行验证,以此检查确认灭菌效果。通过灭菌器内腔中的“最低温度点”进行灭菌,灭菌后再进行无菌过滤,

注射剂(化学)质量标准起草要点及要求

附件4: 注射剂(化学)质量标准起草要点及要求 经过这次审稿,也发现了各起草单位所在起草标准中存在的一些共性问题,经与会专家讨论,对各省市药检所在标准起草过程中应考虑或注意的问题提出了一些要求: 1. 应按照《注射剂标准起草与复核工作流程及应报资料》及《药典标准起草与复核工作流程及应报资料》的要求,完成起草工作。 2. 各品种需与原料药一并统一考虑提高标准,修订制剂标准时应同时考虑修订原料药标准。相同品种的原料药与制剂及不同制剂之间的检测方法应保持协调性。对制剂增/修订有关物质检查后,要考虑该品种的原料药是否与制剂标准相匹配,如否,应同时增/修订原料药标准。研究中需关注:如采用原标准中含量测定的HPLC方法作有关物质检查时,主峰与各杂质峰间应有良好的分离度且检测波长应为杂质的最大吸收波长,否则,需重新进行方法学研究。对同时应用于口服制剂和注射剂的原料药,可考虑采用不同的控制限度。同品种的原料药与不同制剂应尽量采用相同的方法控制有关物质,以便于彼此间产品质量的比较及对不同制剂工艺过程的评价。 3. 在注射剂标准提高工作中,首先应对本制剂各国药典收载情况与进口药品标准作一全面了解后制定工作方案,并在起草说明中进行详细说明。如:多数抗生素品种均为仿制药,近年来国外药典,特别是EP,对相关物质的控制越来越严格,因此在标准提高行动中要尽量借鉴国外药典或进口药品标准中收载的方法,以达到“事半功倍”之效果。如果自己建立方法,应和国外方法比较,以说明方法的优越性。目前对有关物质的控制,采用HPLC梯度洗脱已经越来越显现出其必要性,因此建议不要通过简单的实验就将国外药典的梯度法改为等度法。限度制订应提出依据,如国外药典,实测情况,数据的代表性等。 4. 重视分析方法的有效性评价而不仅只关注限度,方法和限度是密切相关的,只有方法有效,限度才有意义。如:对多数抗生素复方制剂,应重点关注其中不稳定组分相关物质的分离情况,如阿莫西林钠/克拉维酸钾,要保证阿莫西林钠中的有关物质能准确测定。较简单的判断方法是比较药典阿莫西林钠有关物质分

化学药品注射剂基本技术要求(试行)

化学药品注射剂基本技术要求(试行)本技术要求适用于化学药品中各种注册分类的注射剂。本技术要求主要针对目前化学药品注射剂研发、生产和使用中存在的突出问题,在遵循一般评价原则的基础上,通过分析可能影响注射剂临床使用安全性的主要因素,结合品种的上市基础等,提出化学药品注射剂审评中的重点关注点和相应的技术要求。 一、化学药品注射剂剂型选择的必要性、合理性 (一)选择注射途径给药剂型的必要性、合理性对剂型的必要性、合理性进行评价通常应综合考虑如下因素: 1.药物的理化性质、稳定性和生物学特性药物的理化性质(溶解度、pKa、分配系数、吸湿性、晶型等)、稳定性(对光、湿、热的稳定性,固、液状态下的稳定性和配伍稳定性)和生物学特性(吸收、分布、代谢、消除等)可以为剂型的选择提供指导,在有些情况下甚至可能限定剂型的选择。 2.临床治疗的需要在明确药物理化性质及生物学性质的基础上,应结合药物临床治疗需求选择剂型。例如:用于出血、休克、中毒等急救治疗的药物,需要快速起效,通常选择注射剂。如口服药物已可满足临床需求,除特殊需要外,不宜再开发注射制剂;如肌肉注射能够满足临床需要,尽量不选择静脉给药。 3.临床用药的顺应性包括医生用药的方便以及患者使用的顺应性。除此之外,还要考虑制剂工业化生产的可行性及生产成本等。对于由其他给药途径改为注射给药途径的品种,以及由普通注射剂改为特殊注射剂的品种,应对所改剂型与原剂型进行安全性、有效性、质量可控性方面的比较分析,阐明所改剂型的特点和优势。 (二)注射剂不同剂型选择合理性的评价原则注射剂一般包括大容量注射剂(50ml以上)、小容量注射剂(20ml以下)以及粉针剂三种剂型。在选择确定剂型时,要权衡考虑各种剂型的无菌保证水平、杂质的控制水平、工艺的可行性、临床使用的方便等,从中选择最优剂型。对于国内外已上市的注射剂,根据当前对注射剂不同剂型选择合理性的认知,如已上市剂型为最优剂型,研制产品一般应首选已上市剂型;如已上市剂型不是最优剂型,则不宜再仿制该剂型。对于国内外均未上市的注射剂,或依据国内外已上市注射剂改变剂型的产品,在遵循剂型选择一般原则的基础上,从无菌保证水平考虑,剂型选择尚应遵循以下原则: 1.首先要考虑被选剂型可采用的灭菌工艺的无菌保证水平的高低。原则上首选剂型应能采用终端灭菌工艺,并保证SAL≤10-6(无菌保证水平-细菌检出概率)。 2.对于有充分的依据证明不适宜采用终端灭菌工艺且临床必需注射给药的品种,可考虑选择采用无菌生产工艺的剂型。通常无菌生产工艺仅限于粉针剂或部分小容量注射剂。 3.大容量注射剂、小容量注射剂和粉针剂之间的互改,如无充分的依据,所改剂型的无菌保证水平不得低于原剂型。 二、化学药品注射剂规格的合理性、必要性 (一)未在国内外上市的药物规格确定的一般原则 1.根据临床研究确定的用法用量,从方便临床用药、满足临床用药需要的角度确定,可以伴随临床研究进行必要的修订。 2.工艺的可行性(如可能要考虑溶解性、生产设备等的限制)。 (二)在国外和/或国内已上市药物规格确定的一般原则产品规格应根据说明书中规定的用法用量,从方便临床用药、满足临床用药需要的角度确定,并应符合国家有关规定。对于国内外已上市注射剂,根据当前对注射剂规格选择合理性的认知,如已上市规格合理(被仿制产品无详细临床研究资料,对于规格的合理性尚不能肯定的情况除外),应选择已上市同剂型的相同规格。对于仿制国内外已上市产品同时增加规格、改变剂型产品的规格选择、对已上市产品增补规格的,应符合以下要求: 1.所选规格应在说明书规定的用法用量范围内,一般不得小于单次最小用量,或者大于单次最大用量。 2.所选规格一般应为常规规格(如小容量注射液体积常规为1、2、5、10、20ml;大容量注射液体积常规为50、100、250、500ml等)。 3.所选规格应为临床必需,且能方便医生、护士、病人用药及药剂科对药品的管理。 4.对于新增规格特别是给药浓度发生变化的情况,应有充分数据说明此规格临床使用安全、有效。如新增规

1012维生素B6注射液质量标准

1. 目的:建立维生素B6注射液成品质量标准 2. 范围:维生素B6注射液成品。 3. 术语或定义:N/A 4. 职责:质量保证部、质量控制部 5. 内容: 5.1产品名称 5.1.1中文名称:维生素B6注射液 5.1.2 拼音名:Weishengsu B e ZhuSheYe 5.1.3 产品代码:C018 C019 5.2标准依据 2010年版《中华人民共和国药典》 5.3 处方依据及处方 5.3.1处方依据 2010年版《中华人民共和国药典》 5.3.2处方 5.3.2.1 处方1:规格2ml: 0.1g 维生素B s 50g 活性炭适量 注射用水加至1000ml 制成1000ml 5.3.2.2 处方2:规格2ml:50mg 维生素B s 25g 活性炭适量 注射用水加至1000ml 制成1000ml

5.4取样时,应检查的物理外观特性、取样方法、数量及取样地点:执行《取样标准操

作规程》(SMP-QA022-00)。 5.5质量标准及检查方法 [性状]本品为无色至微黄色的澄明液体 [检查]按《维生素R注射液成品检验操作规程》(SOP- QC1012-00)进行检验,必须符合所有下述各项指标要求

[外观] 安瓿外观应光滑、均匀、端正、无条纹、气泡及毛口、无裂纹等。 印字及说明书字迹清晰、端正、无套印、偏斜。 纸盒要美观、大方、牌面文字清晰、图案端正、颜色搭配合理,端正不斜。 纸箱上喷印的批号、有效期限、生产日期等均应在相应的位置上,字迹清晰,易识读。 包装材料在包装过程中不得粘染污物,包装过程包装材料不得遗漏。 5.6剂型:注射剂 5.7 规格:2ml: 50mg 2ml : 0.1g 包装规格:10X2ml/支/盒 5.8功能主治: 5.8.1适用于维生素B6缺乏的预防和治疗,防治异烟肼中毒;也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐,脂溢性皮炎等。 5.8.2全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素B6的补充。 5.8.3下列情况对维生素B s需要量增加:妊娠及哺乳期、甲状腺功能亢进、烧伤、长期慢性感染、发热、先天性代谢障碍病(胱硫醚尿症、高草酸盐症、高胱氨酸尿症、黄 嘌呤酸尿症)、充血性心力衰竭、长期血液透析、吸收不良综合症伴肝胆系统疾病(如酒精中毒伴肝硬化)、肠道疾病(乳糜泻、热带口炎性肠炎、局限性肠炎、持续腹泻)、胃切除术后。 5.8.4新生儿遗传性维生素B s依赖综合症。 5.9用法用量:皮下注射、肌内或静脉注射,1次50m「100mg 1日1次。用于环丝氨酸中毒的解毒时,每日300mg或300mg以上。用于异烟肼中毒解毒时,每1g异烟肼给1g维生素B6静注。 5.10贮藏:遮光,密闭保存 5.11有效期:24个月。 5.12注意事项: 5.12.1维生素B s对下列情况未能证实确实疗效,如座疮及其他皮肤病、酒精中毒、哮喘、肾结石、精神病、偏头痛、经前期紧张、刺激乳汁分泌、食欲不振。不宜应用大剂

注射剂质量控制标准操作规程

1.目的:制定注射剂灌封过程质量控制的标准操作规程 2.范围:适用于注射剂灌封工序质量控制全过程。 3.职责:操作者、QA监督员、车间主任对本标准的实施负责。 4.内容: 4.1试灌过程质量控制 按“注射剂外观检查法”填写中间控制表(附件1) 按所规定的质量指标进行检查并记录在中间控制记录上(附件2)。 ——装量与装量差异试验。 在IPC记录上记下测试结果,待试验合格后通知中控室检验员重复同样试验,若测试结果符合要求,经QA监督员批准,方可正式灌封。否则对灌封线进行调整,并重新取样重复上述试验。 如果测试结果符合要求,需要更换新容器盛装安瓶。调整过程中的安瓶作报废处理。 4.2灌封过程的质量控制: 4.2.1操作工取样检查:

①在灌封过程中,每半小时检查一次装量,使用注射剂装量控制图(附件3),在图表上记录结果,一天使用一张图。 ②从灌封线取5支,开启时应注意避免损失,内容物用相应体积的干燥注射器抽尽,每支的装量均不得低于标示量。在图表的实际时间坐标上方划十字。以记录装量差异,测定后的药液应废弃。 ③如测定的结果超过表中红色范围,经检验员重新取样,复查确实超过范围时,应立即停机进行调整并在收集容器上贴上“待处理”标签。 ④若在灌封过程中对灌封线做了调整,则须在记录上记录,即围绕十字划个圈圈,以表示调整后的结果。调整后必须重复装量检查,并将结果如上述记录在控制表上。 4.2.2中控室检查,中控室检验员在灌封过程的前中后应进行5次装量检查,每次取样5支,按上述方法所述的控制项目对装量进行检测,所有检查结果及发现的问题均记录在IPC记录上。 4.3灌封过程中任何不合格的质量状况都必须报告操作者、车间主任及QA监督员。 4.4灌封完成后,所有的中间控制记录经车间主任审核签字后送交质量部。

最终灭菌注射剂GMP检查要点

最终灭菌注射剂GMP检查要点 一、无菌药品综述 无菌药品是指法定药品标准中列有无菌检查项目的制剂,包括大容量注射剂、小容量注射剂和其它无菌药品。 注射剂系指药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或悬浮液及供临用前配制或稀释成溶液或悬浮液的粉末或浓溶液的无菌制剂。注射剂可分为注射液、注射用无菌粉末与注射用浓溶液。注射剂的给药途径可分为静脉注射、脊椎腔注射、肌肉注射、皮下注射和皮内注射等。 为了提高注射剂的有效性、安全性与稳定性,注射剂中除主药外还通常添加其他物质,这些物质统称为“附加剂”。常用的附加剂增溶剂、湿润剂或乳化剂、缓冲剂、混悬剂、稳定剂、抗氧剂、抑菌剂、止痛剂等。 为了确保用药安全,注射剂的质量必须符合要求,检查项目包括无菌试验、细菌内毒素或热原试验、不溶性颗粒、可见异物、装量、装量差异、理化指标等。 注射剂按灭菌方式可分为最终灭菌注射剂和非最终灭菌注射剂,最终灭菌注射剂通常具有一定耐热性,能通过热处理的方式去除制品中可能存在的微生物。保证最终灭菌注射剂的无菌性的主要措施是在生产过程中有效控制生物负荷,并对内包装完毕的制品进行最终灭菌。通常采用湿热灭菌。 最终灭菌的注射剂包括大容量注射剂、小容量注射剂等,其生产工艺流程通常包括配制(浓配、稀配)、过滤、灌封、灭菌、目检、贴签和外包装等工序。 我国注射剂GMP认证检查的法律法规主要有: 《中华人民共和国药品管理法》,自2001年12月1日起施行。 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,自2002年9月15日起施行。 《药品注册管理办法》,2007年10月1日起施行。 《药品生产质量管理规范》,自1999年8月1日起施行。

化学药品注射剂GMP检查要点

化学药品注射剂GMP检查要点 根据药品GMP原则要求,结合注射剂生产影响药品质量的关键环节,提出化学药品注射剂GMP跟踪检查要点,旨在督查企业质量保证体系的变更情况和实际运行状态。检查组须对如下内容按照药品GMP要求,逐一核实,并详细陈述。 1、药品GMP认证检查提出缺陷项目的整改落实情况。 2、企业的组织机构是否有变动、是否能够确保履行职责;企业负责人、质量保证负责人及其人员、质量控制负责人及其人员、药品生产、物料管理负责人员专业、学历、资历及其履行职责的实际能力。 3、生产厂房及其设施、生产设备、仓储条件、检测仪器等是否发生变更及其符合药品GMP 情况。 4、新增生产品种的工艺验证及相关文件的补充和完善情况;生产规模及其生产品种扩增或调整与生产及检验能力是否匹配。 5、物料供应商审计,包括选择原则、审计内容、实地考核周期、认可标准、审计人员资格、批准及变更供应商的审批程序等是否能够确保物料质量;是否与物料供应商签定合同;物料验收、抽样、检验、发放标准、程序及其执行情况。 6、物料及产品按规定条件秩序合理存放,有明确的状态标志;货位卡内容齐全、清晰,物卡相符;每种原料、辅料使用情况,如采用计算机控制系统,其验证情况。 7、空气净化系统的温度、湿度、换气次数、风速、风压、自净时间、尘埃粒子和微生物等控制标准、检测周期、检测结果出现偏差的处理措施;生产厂房及空气净化系统清洁消毒方法、消毒周期、认可标准;高效过滤器更换标准、更换周期及其验证情况。 8、制水系统及其验证:⑴纯化水、注射用水制备方法及系统运行方式;⑵注射用水制备、储存、分配、使用方式;⑶系统清洁、消毒方法、消毒周期、验证周期及其确定依据、执行情况。 9、压缩空气、惰性气体等净化及其过滤器完整性测试、更换周期确定依据及其执行情况。 10、配制药液到灭菌或除菌过滤的时间间隔、除菌过滤操作环境以及无菌药液到分装的转运方式、时间间隔;待冻干中间产品的滞留时间、待灭菌的中间产品滞留时间及其验证;无菌过滤器完整性试验;是否对待灭菌的中间产品污染菌总数(包括需氧菌和耐热孢子)规定限度并遵照执行。 11、无菌分装环境、设备(单机、联动线及其生产厂家)、过程监控等及其再验证。更换品种或批次的清洁方法、清洁剂或消毒剂选用标准、配制是否经过除菌过滤;清洁剂或消毒剂所用容器及存放时间等是否能够防止污染;同一操作区有两台或数台分装机同时生产,产品批号划分及防止混淆的措施。 12、直接接触中间产品、激素类产品、抗肿瘤类产品与普通化学药品,以及非最终灭菌注射剂与最终灭菌注射剂共用生产设备与设施,更换品种时清洁方法及其有效的验证,如清洁指标成分确定依据、取样位置、取样方法、挑战性试验、检测方法、判断标准等。 13、灭菌设备容量与生产规模匹配程度;灭菌设备热穿透试验、热分布试验、最大量、最小量及生物指示剂验证数据;灭菌温度监测方式、灭菌时间、Fo值、压力控制及记录。不同时间、不同灭菌设备产品批号划分及灭菌前后防止混淆的措施。 14、质量控制部门是否能够按规定独立履行职责;对物料、中间产品、产品实行全项检验,如部分检验,其确定原则;采用的检验标准符合法规要求;按程序如实出具检验报告;按规定留样及观察;如有委托检验,其被委托方资质、协议及其执行情况; 15、批记录(生产、包装、检验)检查要覆盖企业常年生产所有品种,每类品种至少抽查

化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求和申报资料要求

化学药品注射剂仿制药质量和疗效 一致性评价技术要求 一、总体要求 申请人应全面了解已上市注射剂的国内外上市背景、安全性和有效性数据、上市后不良反应监测情况,评价和确认其临床价值。 二、参比制剂 申请人应按照国家药监局发布的《化学仿制药参比制剂遴选与确定程序》科学选择参比制剂,参照本技术要求和国内外相关技术指导原则开展一致性评价研究工作。 三、处方工艺技术要求 (一)处方 注射剂中辅料种类和用量通常应与参比制剂(RLD)相同。辅料的用量相同是指仿制药辅料用量为参比制剂相应辅料用量的95%—105%。如附带专用溶剂,应与参比制剂的专用溶剂处方一致。 申请人可以提交与参比制剂抑菌剂、缓冲剂、pH 调节剂、抗氧剂、金属离子络合剂不同的处方,但需标注不同之处,阐述选择的理由,并研究证明上述不同不影响所申请产品的安全性和有效性。 辅料的浓度或用量需符合FDA IID 数据库限度要求,或提供充分依据。

过量投料建议参考ICH Q8 相关要求。 (二)生产工艺 1.工艺研究 注射剂灭菌/无菌工艺的研究和选择应参考国内外灭菌/ 无菌工艺相关的指导原则进行。 按相关指导原则开展工艺研究,确定生产工艺关键步骤和关键工艺参数。注意以下方面: (1)为了有效控制热原(细菌内毒素),需加强对原辅包、生产过程等的控制,注射剂生产中建议不使用活性炭。 (2)根据生产工艺进行过滤器相容性研究。根据溶液的特点和生产工艺进行硅胶管等直接接触药液容器的相容性研究。 (3)如参比制剂存在过量灌装,仿制药的过量灌装宜与参比制剂保持一致,如不一致需提供合理性论证。 2.工艺验证 (1)灭菌/无菌工艺验证 对于终端灭菌药品,至少进行并提交以下验证报告:?药品终端灭菌工艺验证; ?直接接触药品的内包材的除热原验证或供应商出具的相关证明资料; ?包装系统密封性验证,方法需经适当的验证; ?保持时间(含化学和微生物)验证。 对于无菌灌装产品,至少进行并提交以下验证报告:?除菌工艺的细菌截留验证;

药剂各种主要剂型的质量检查项目

制剂质量检查项 混悬剂 155 微粒大小、沉降溶剂比(F越大越稳定)、絮凝度(β越大絮凝剂絮凝效果越好)、重新分散性、ζ电位、流变学特性乳剂 164 粒径大小、分层现象、乳滴融合速度、稳定常数 注射剂 200 可见异物、细菌内毒素或热源检查、无菌检查、pH检查(4~9) 片剂265 外观性状、片重差异(≥0.30g,±5.0%;<0.3g,±7.5%;糖衣片包衣前检查片芯片重差异,薄膜衣包薄膜后检查片重差异,测含量均匀度就不测片重差异)硬度、脆碎度(<1%)、崩解度(普通片,15min、薄膜衣,30min,糖衣片,60min,测溶出度就不测崩解度)、溶出度、含量均匀度(每片表示量小于25mg或每片主药含量不大于25%时测含量均匀度) 胶囊剂282 外观、水分(按规定测试法测的结果不得超过0.9%)、崩解时限(测溶出度就不测崩解时限)、装量差异(≥0.30g,±7.5%;<0.3g,±10%,测含量均匀度就不测装量差异) 软膏剂 295 主药含量限度、装量、微生物限度、对于用于大面积皮肤损伤的需进行无菌检查、、混悬型软膏需进行粒度检查 眼膏剂 296 粒度、金属性异物、重量差异、装量、微生物限度、用于眼部手术或创伤的需进行无菌检查 栓剂 304 融变时限(油脂性基质30min,水性基质60min)重量差异(≤1.0g±10%,1.0g~3.0g±7.5%,>3.0g±5.0%),溶出度实验 气雾剂315 安全漏气检查、每瓶总揿次,每揿主药量(标示量80%~120%),雾滴分布(雾滴含药量不低于每揿主药含量标示量15%)、喷射速率,喷出总量(不得少于表示装量的85%)、无菌、微生物限度 喷雾剂 317 每瓶总喷次、每喷喷量、每喷主药量、雾滴分布、装量和装量差异、无菌、微生物限度 粉雾剂321 含量均匀度、装量差异(≥0.30g,±7.5%;<0.3g,±10%)、排空率、每瓶总吸次数、每吸主药含量(标示量65~135%)、雾滴分布(不低于标示量的10%)、微生物限度 另外:散剂247颗粒剂249、滴眼剂215、输液206、注射用无菌粉末210、膜剂287