1-催化机理

催化机理练习

单相(催化剂与反应物同处于均匀的气相或液相中)催化一般认为反应物与催化剂先生成一定的中间产物,然后催化剂又从这些中间产物中产生出来,其活化能要比反应物之间直接反应的活化能小得多。

如:CH 3CHO →CH 4+CO 活化能E a =190kJ·mol -1

若用I 2蒸气做催化剂,则分为

CH 3CHO+ I 2→CH 3I +HI+CO CH 3I +HI→CH 4+ I 2 总活化能E a =136kJ·mol -1

该反应的活化能降低了54 kJ·mol -1,反应速率加大约1万倍。

《必修二》p49《科学视野》

● 催化剂十分神奇,它能极大地加快反应速率(可使化学反应速率增大几个到十几个数量级);

● 它和反应体系的关系就像锁与钥匙的关系一样,具有高度的选择性(或专一性);

《选修四》

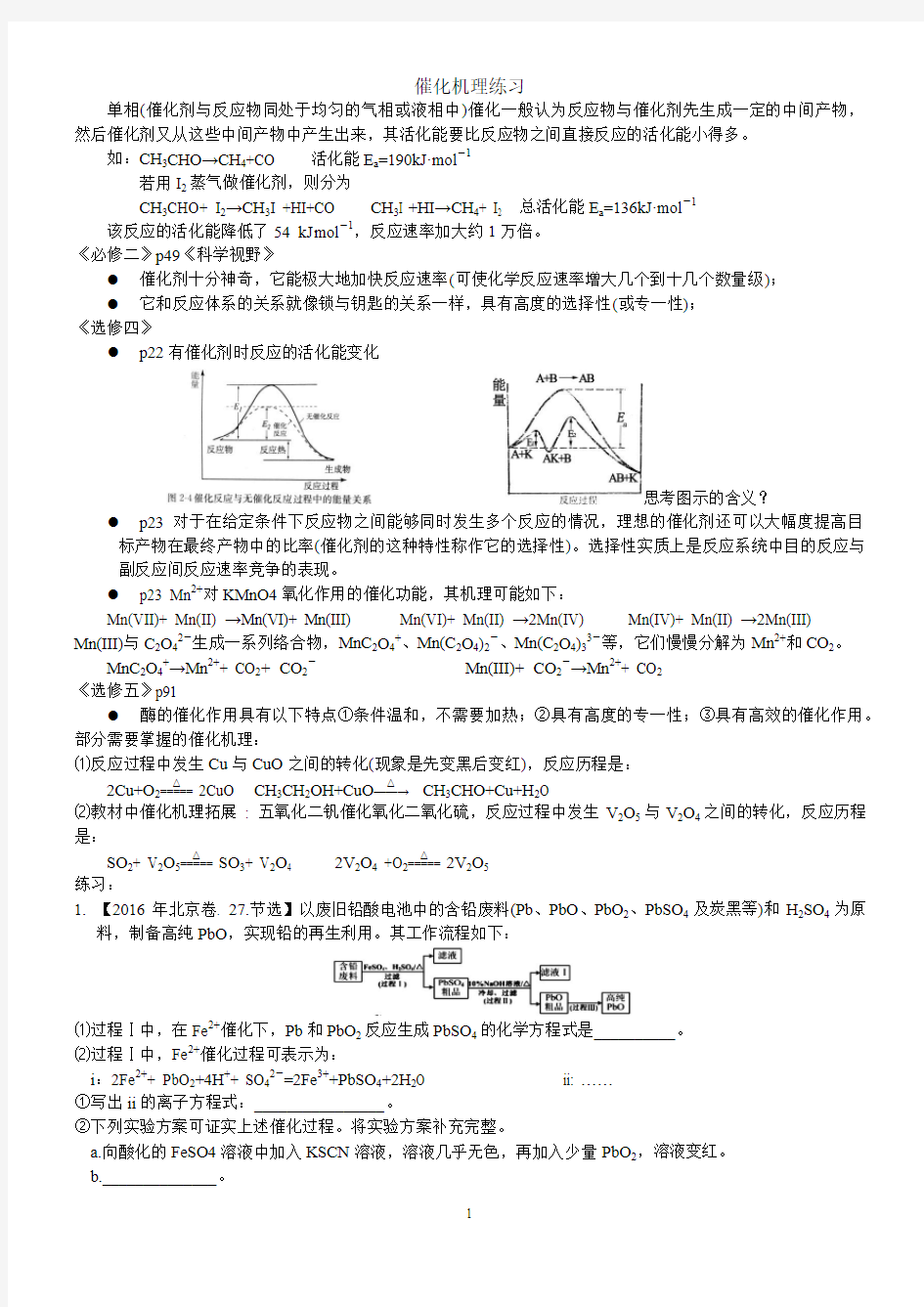

● p22有催化剂时反应的活化能变化

思考图示的含义?

● p23对于在给定条件下反应物之间能够同时发生多个反应的情况,理想的催化剂还可以大幅度提高目标产物在最终产物中的比率(催化剂的这种特性称作它的选择性)。选择性实质上是反应系统中目的反应与副反应间反应速率竞争的表现。

● p23 Mn 2+对KMnO4氧化作用的催化功能,其机理可能如下:

Mn(VII)+ Mn(II) →Mn(VI)+ Mn(III) Mn(VI)+ Mn(II) →2Mn(IV) Mn(IV)+ Mn(II) →2Mn(III)

Mn(III)与C 2O 42-生成一系列络合物,MnC 2O 4+、Mn(C 2O 4)2-、Mn(C 2O 4)33-等,它们慢慢分解为Mn 2+和CO 2。

MnC 2O 4+→Mn 2++ CO 2+ ·CO 2- Mn(III)+ ·CO 2-→Mn 2++ CO 2

《选修五》p91

● 酶的催化作用具有以下特点①条件温和,不需要加热;②具有高度的专一性;③具有高效的催化作用。 部分需要掌握的催化机理:

⑴反应过程中发生Cu 与CuO 之间的转化(现象是先变黑后变红),反应历程是:

2Cu+O 2=====△ 2CuO CH 3CH 2OH+CuO ——→△ CH 3CHO+Cu+H 2O

⑵教材中催化机理拓展 : 五氧化二钒催化氧化二氧化硫,反应过程中发生V 2O 5与V 2O 4之间的转化,反应历程是:

SO 2+ V 2O 5=====△ SO 3+ V 2O 4 2V 2O 4 +O 2=====△ 2V 2O 5

练习:

1. 【2016年北京卷. 27.节选】以废旧铅酸电池中的含铅废料(Pb 、PbO 、PbO 2、PbSO 4及炭黑等)和H 2SO 4为原料,制备高纯PbO ,实现铅的再生利用。其工作流程如下:

⑴过程Ⅰ中,在Fe 2+

催化下,Pb 和PbO 2反应生成PbSO 4的化学方程式是__________。

⑵过程Ⅰ中,Fe 2+催化过程可表示为:

i :2Fe 2++ PbO 2+4H ++ SO 42-=2Fe 3++PbSO 4+2H 2O ii: ……

①写出ii 的离子方程式:________________。

②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a.向酸化的FeSO4溶液中加入KSCN 溶液,溶液几乎无色,再加入少量PbO 2,溶液变红。

b.______________。

2.【2016浙江理综28】(15分)催化还原CO2是解决温室效应及能源问题的重要手段之一。研究表明,在Cu/ZnO催化剂存在下,CO2和H2可发生两个平衡反应,分别生成CH3OH和CO。反应的热化学方程式如下:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) ΔH1=-5

3.7kJ·mol-1 I

CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g) ΔH2 II

【备注】Cat.1:Cu/ZnO纳米棒;Cat.2:Cu/ZnO纳米片;甲醇选择性:转化的CO2中生成甲醛的百分比

已知:①CO和H2的标准燃烧热分别为-283.0kJ·mol-1和-285.8kJ·mol-1

②H2O(l)=H2O(g) ΔH3=+44.0kJ·mol-1

请回答(不考虑温度对ΔH的影响):

⑴反应I的平衡常数表达式K= ;反应II的ΔH2= kJ·mol-1。

⑵有利于提高CO2转化为CH3OH平衡转化率的措施有。

A.使用催化剂Cat.1 B.使用催化剂Cat.2 C.降低反应温度

D.投料比不变,增加反应物的额浓度E.增大CO2和H2的初始投料比

⑶表中实验数据表明,在相同温度下不同的催化剂对CO2转化成CH3OH的选择性有显著的影响,其原因是。

⑷在右图中分别画出I在无催化剂、有Cat.1和由Cat.2三种情况下“反应过程-能量”示意图。

⑸研究证实,CO2也可在酸性水溶液中通过电解生成甲醇,则生成甲醇的反应发生在极,该电极反应

式是。

3.【2016全国II卷】27.(2)图(a)为丙烯腈产率与反应温度的关系曲线,最高产率对应温度为460℃。低于460℃时,丙烯腈的产率________(填“是”或者“不是”)对应温度下的平衡产率,判断理由是________;高于460℃时,

丙烯腈产率降低的可能原因是________(双选,填标号)

A.催化剂活性降低B.平衡常数变大C.副反应增多D.反应活化能增大

4.【2014年海南卷.8】某反应过程能量变化如图所示,下列说法正确的是

A、反应过程a有催化剂参与

B、该反应为放热反应,热效应等于△H

C、改变催化剂,可改变该反应的活化能

D、有催化剂的条件下,反应的活化能等于E1+E2

5.【2017武汉四月】2

6.(2)“大象的牙膏”是著名化学实验之一,其实验方法是将浓缩的过氧化氢溶液与肥皂液

混合,再滴加少量碘化钾溶液,即可观察到泡沫状物质像喷泉一样喷涌而出。

已知:2H2O2(l)=2H2O(l)+O2 (g) △H=-196kJ/mol,活化能E a=76kJ/mol,若用I-催化时活化能E a’=57kJ/mol。

①H2O2溶液中加入KI溶液作催化剂,反应过程中发生I-与IO-之间的转化,请依次写出发生反应的离子方程式,反应甲:______________________________;反应乙:_______________________________。

②反应甲为吸热反应,且甲的反应速率小于乙的反应速率,在下图中画出在H2O2溶液中加入KI后,反应过程的能量变化图。

5 6

6.【2017湖北八校27】II、利用甲烷超干重整CO2技术可得到富含CO的气体,将甲烷和二氧化碳转化为可

利用的化学品,其能源和环境上的双重意义重大。该技术中的化学反应为:

CH4 (g)+3CO2 (g)2H2O(g)+4CO(g) H>0

CH4超干重整CO2的催化转化原理示意如图:

⑷过程II,实现了含氢物种与含碳物种的分离。生成H2O(g)的化学方程式是。

⑸假设过程I和过程II中的各步均转化完全,下列说法正确的是。((填序号)

a.过程I和过程II中均含有氧化还原反应

b.过程II中使用的催化剂为Fe3O4和CaCO3

c.若过程I投料n(CH4)

n(CO2)

=1,可导致过程II中催化剂失效

7.二氧化碳的回收利用是环保领域研究热点。

(2)在催化剂M的作用下,CO2和H2同时发生下列两个反应:

a.2CO 2(g)+6H2(g)CH2=CH2(g)+4H2O(g)△H<0

b.2CO 2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g)△H<0

图2是乙烯在相同时间内,不同温度下的产率,则高于460℃时乙烯产率降低的原因可能是___(填序号).

A. 催化剂M的活性降低

B.a反应的平衡常数变大

C. 生成甲醚的量增加

D. b反应的活化能增大

8.关催化剂的催化机理等问题可以从“乙醇催化氧化实验”得到一些认识,某教师设计了如图装置(夹持装置仪器已省略),其实验操作为:按图安装好装置,先关闭活塞a、b、c,在铜丝的中间部分加热片刻,然后打开活塞a、b、c,通过控制活塞a和b,而有节奏(间歇性)通入气体,即可在M处观察到明显的实验现象。

⑴A中发生反应的化学方程式,B的作用;C的作用。

⑵M处发生的反应的化学方程式为;

⑶从M管中可观察到的现象为_______________;从中可认识到该实验过程中催化剂(填“参加”或“不参加”)了化学反应

⑷验证乙醇氧化产物的试剂是,并写出对应的化学方程式。

⑸若试管F中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有。要除去该物质,可现在混合液中加入(填写字母)。

A.氯化钠溶液B.苯C.碳酸氢钠溶液D.四氯化碳

9.过二硫酸钾(K2S2O8)具有强氧化性,可将I-氧化为I2:S2O82-+2I-=2SO42-+I2。已知Fe3+氧化性比S2O82-氧化性弱,Fe2+的还原性比I-还原性弱,实验却表明Fe3+、Fe2+可催化上述反应。请简述Fe3+能加快该反应速率起催化作用的原因:

;

10. 科学家对H 2O 2结构的认识经历了较为漫长的过程,最初,科学家提出了两种观点:

①H H ②H -O -O -H 。式中O→O 表示配位键(在化学反应中氧氧键遇到还原剂时易断裂)。

化学家Baeyer 和Villiyer 为研究H 2O 2的结构,设计并完成了下列实验:

a 、将C 2H 5OH 与浓H 2SO 4反应,生成(C 2H 5)2SO 4和水;

b 、将制得的(C 2H 5)2SO 4与H 2O 2反应,只生成A 和H 2SO 4;

c 、将生成的A 与H 2反应(已知该反应中H 2作还原剂)。

⑴用电子式表示①、②两种结构:① 、② 。

⑵如果H 2O 2的结构如①所示,实验c 中化学反应方程式为(A 写结构简式,下同) ;假如H 2O 2的结构如②所示,实验c 中化学反应方程式为 。

⑶为了进一步确定H 2O 2的结构,还需要在实验c 后添加一步实验d ,请设计d 的实验方案 。

1、答案:Pb+PbO 2+2H 2SO 4=====Fe 2+ 2PbSO 4+2H 2O 2Fe 3++ SO 42-

+ Pb= PbSO 4+2Fe 2+ 2、答案:.(1)32322(CH OH)(H O)(CO )(H )c c c c ?? +41.2

(2)CD

(3)表中数据表明此时反应未达到平衡,不同的催化剂对反应Ⅰ的催化能力不同,学科.网因而在该时刻下对甲醇

选择性有影响。

(4) (5)阴 CO 2+6H ++6e -==CH 3OH+H 2O

3、答案:不是 该反应为放热反应,平衡产率应随温度升高而降低 AC

4、BC

5、答案:①H 2O 2+I -= H 2O+IO -(2分) H 2O 2+IO -= H 2O+O 2↑+I -(2分)

6、答案:⑷4H 2+Fe 3O 4=====△ 3Fe+4H 2O (2分) ⑸a c

(2分) 7、AC 8、答案:(1)2H 2O 2=====高温 2H 2O+O 2↑; 干燥O 2

; 使D 中乙醇变为蒸气进入M 中参加反应。 (2)2CH 3CH 2OH+O 2————→Cu△

2CH 3CHO+2H 2O 。 (3)受热部分的铜丝由于间歇性地鼓入空气而交替出现变黑、变红的现象 参加。

(4)银氨溶液或新制Cu(OH)2悬浊液 CH 3CHO +2Ag(NH 3)2OH ——→△ CH 3COONH 4+H 2O+2Ag ↓+3NH 3

CH 3CHO +2Cu(OH)2+NaOH ——→△ CH 3COONa+3H 2O+Cu 2O ↓

(5)CH 3COOH , C

9、答案:阴离子和阴离子间相互排斥,反应S 2O 82-+2I -=2SO 42-+I 2不易发生,阴离子与阳离子间相互吸引,

反应2Fe 3++2I -=2Fe 2++I 2、S 2O 82-+2Fe 2+=2SO 42-+2Fe 3+容易发生,所以Fe 3+能加快该反应的速率而起到催化作用

10、答案:⑴ ⑵C 2H 5O C 2H 5O +H 2C 2H 5OC 2H 5+H 2O

C 2H 5―O -O―C 2H 5+H 2→2C 2H 5OH

⑶用无水硫酸铜检验c 的反应产物中有没有水(或其他合理答案)

裂化和裂解

裂化和裂解 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

裂化与裂解 裂化和裂解都是由一种大分子的烃在高温没有氧存在下变成小分子烃的复杂分解反应的过程.从反应本质来看,无论是裂化还是裂解都涉及到C--C键和C--H键的断裂.所以说裂化和裂解并没有严格的区别,因此常有人把裂化和裂解名词混用.但在石油工业中,为了不同的生产目的,控制不同的反应条件,通常把石油高温分解又分为裂解和裂化. (1)裂化 裂化的目的是将不能用作轻质燃料的常减压馏分油加工成汽油、柴油等轻质燃料和副产品气体等,从而提高汽油的质量和产量。目前普遍采用的裂化工艺大体上概括为热裂化和催化裂化两种。 热裂化:没有催化剂存在时,在一定温度和压力下进行的裂化过程,由于压力不同,又分为高压裂化和低压裂化。 催化裂化:是在有催化剂(硅酸铝)和较低压力、温度下进行的,目的是促进异构化、环烷化和芳构化。 裂化反应主要断C--C键。 (2)裂解 裂解即是在无氧时,在较高温度下,高级烷烃分解的过程。裂解的目的主要为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等。 裂解反应主要是C--C链的断链反应和C--H键的脱氢反应。由于C--H键的键能(99千卡/摩尔),若使其断裂需要大量的热能,因此裂解反应需要在较高温度下进行。

从一定程度上,催化裂解是从催化裂化的基础上发展起来的,但是二者又有着明显的区别,如下: ①目的不同。催化裂化以生产汽油、煤油和柴油等轻质油品为目的,而催化裂解旨在生产乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等基本化工原料。 ②原料不同。催化裂化的原料一般是减压馏分油、焦化蜡油、常压渣油、以及减压馏分油掺减压渣油;而催化裂解的原料范围比较宽,可以是催化裂化的原料,还可以是石脑油、柴油以及C4、C5轻烃等。 ③催化剂不同。催化裂化的催化剂一般是沸石分子筛催化剂和硅酸铝催化剂,而催化裂解的催化剂一般是沸石分子筛催化剂和金属氧化物催化剂。 ④操作条件不同。与催化裂化相比,催化裂解的反应温度较高、剂油比较大、蒸汽用量较多、油气停留时间较短、二次反应较为严重。⑤反应机理不同。催化裂化的反应机理一般认为是碳正离子机理,而催化裂解的反应机理即包括碳正离子机理,又涉及自由基机理。

催化作用原理(名词解释+填空)

【名词解释】 1、可持续发展:既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展称为可 持续发展。 2、催化裂化:是在热和催化剂的作用下使重质油发生裂化反应,转变为裂化气、汽油和柴油等 过程。 3、加氢裂化:在较高的压力和温度下,氢气经催化剂作用使重质油发生加氢、裂化和异构化 反应,转化为轻质油(汽油、煤油、柴油或催化裂化、裂解制烯烃的原料)的加工过程。 4、催化重整:是在催化剂作用下从石油轻馏分生产高辛烷值汽油组分或芳香烃的工艺过程。 5、加氢精制:是指在催化剂和氢气存在下,石油馏分中含硫、氮、氧的非烃组分发生脱除硫、 氮、氧的反应,含金属有机化合物发生氢解反应,同时,烯烃发生加氢饱和反应。 6、温室效应:由于大气层中的某些气体对太阳辐射的红外线吸收而导致大气层温度升高,地球 变暖的现象。 7、催化剂:是一种能够改变一个化学反应的速度,却不改变化学反应热力学平衡位置,本身在 化学反应中不被明显消耗的化学物质。 催化作用:指催化剂对化学反应所产生的效应。 8、活化:通过还原或硫化使催化剂活性组份由金属氧化物变为金属态或硫化态的过程。 9、化学吸附是反应物分子活化的关键一步,反应物分子与催化活性表面相互作用产生新的化学 物种——反应活性物种。 10、吸附现象:当气体与清洁的固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度高于气相的现象。 吸附质:被吸附的气体。 吸附剂:吸附气体的固体。 吸附态:吸附质在固体表面上吸附后存在的状态。 吸附中心或吸附位:通常吸附是发生在固体表面的局部位置,这样的位置。 吸附中心与吸附态共同构成表面吸附络合物。 吸附平衡:当吸附过程进行的速率与脱附过程进行的速率相等时,表面上气体的浓度维持不变的状态。 11、积分吸附热 在一定温度下,当吸附达到平衡时,平均吸附1mol气体所放出的热量称为积分吸附热q积。 微分吸附热 催化剂表面吸附的气体从n mol 增加到 (n+d n) mol时,平均吸附每摩尔气体所放出的热量。 12、化学吸附态一般是指吸附物种在固体表面进行化学吸附时的化学状态、电子结构和几何构 型。 13、凡是能给出质子的物质称为酸(B酸) 所谓酸(L酸),乃是电子对的受体,如BF3 固体酸:能给出质子或者接受电子对的固体称为固体酸。 14、相容性: 发生催化反应时,催化剂与反应物要相互作用。除表面外,不深入到体内,此即相容性。 15、d带空穴: 金属镍原子的d带中某些能级未被充满,称为“d带空穴”。 16、溢流现象是指固体催化剂表面的活性中心(原有的活性中心)经吸附产生出一种离子或者自 由基的活性物种,它们迁移到别的活性中心处(次级活性中心)的现象。 17、结构敏感反应:反应速率对金属表面的微细结构变化敏感的反应。 结构不敏感反应:反应速率不受表面微细结构变化的影响。 18、沸石:自然界存在的结晶型硅铝酸盐(由于晶体中含有大量结晶水,加热汽化,产生类似

纤维素酶的作用机理及进展的研究

纤维素酶的作用机理及进展的研究 摘要:纤维素酶广泛存在于自然界的生物体中,本文论述了纤维素酶的性质,重点介绍了纤维素酶的作用机理、应用及其研究进展,并对其研究前景做了展望。关键词:纤维素酶;纤维素;作用机理; 0引言 纤维素酶在饲料、酒精、纺织和食品等领域具有巨大的市场潜力,已被国内外业内人士看好,将是继糖化酶、淀粉酶和蛋白酶之后的第四大工业酶种,甚至在中国完全有可能成为第一大酶种,因此纤维素酶是酶制剂工业中的一个新的增长点。 纤维素占植物干重的35%-50%[1],是世界上分布最广、含量最丰富的碳水化合物。对人类而言,它又是自然界中最大的可再生物质。纤维素的利用和转化对于解决目前世界能源危机、粮食短缺、环境污染等问题具有十分重要的意义[2]。 1 纤维素酶的性质 纤维素酶是一种重要的酶产品,是一种复合酶,主要由外切β-葡聚糖酶、内切β-葡聚糖酶和β-葡萄糖苷酶等组成,还有很高活力的木聚糖酶活力。纤维素酶是四级结构,,产生纤维素酶的菌种容易退化,导致产酶能力降低。由于纤维素酶难以提纯,实际应用时一般还含有半纤维素酶和其他相关的酶,如淀粉酶(amylase)、蛋白酶(Protease)等。 纤维素酶的断键机制与溶菌酶一样,遵循双置换机制。纤维素与酶相互作用中,是酶被底物分子所吸附,然后进行酶解催化,酶的活性较低,仅为淀粉酶的1/100[3] 纤维素酶对底物分子的分解,必须先发生吸附作用。纤维素酶的吸附不仅与自身性质有关,也与底物密切相关,但纤维素酶的吸附机制总体并未弄清,仍需进一步研究[4]。 2 纤维素酶的作用原理 (1)、纤维素酶在提高纤维素、半纤维素分解的同时,可促进植物细胞壁的溶解使更多的植物细胞内溶物溶解出来并能将不易消化的大分子多糖、蛋白质和脂类降解成小分子物质有利于动物胃肠道的消化吸收。 (2)、纤维素酶制剂可激活内源酶的分泌,补充内源酶的不足,并对内源酶进行调整,保证动物正常的消化吸收功能,起到防病,促生长的作用。 (3)、消除抗营养因子,促进生物健康生长。半纤维素和果胶部分溶于水后会产生粘性溶液,增加消化物的粘度,对内源酶造成障碍,而添加纤维素酶可降低粘度,增加内源酶的扩散,提高酶与养分接触面积,促进饲料的良好消化。 (4)、纤维素酶制剂本身是一种由蛋白酶、淀粉酶、果胶酶和纤维素酶等组成的多酶复合物,在这种多酶复合体系中一种酶的产物可以成为另一种酶的底物,从而使消化道内的消化作用得以顺利进行。也就是说纤维素酶除直接降解纤维素,促进其分解为易被动物所消化吸收的低分子化合物外,还和其他酶共同作用提高奶牛对饲料营养物质的分解和消化。

钯催化反应及其机理

钯催化反应及其机理研究 摘要:目前过渡金属催化的有机反应研究一直是一个比较热的话题,其中由于钯催化的反应活性和稳定性等原因,使其在有机反应中得到了广泛的使用,被全球广泛关注。本文主要列举了钯催化的交叉偶联反应的机理,及与偶联反应相关的钯催化的碳氢键活化反应、钯催化的脂肪醇的芳基化反应等的机理。 关键词:过渡金属催化偶联反应钯催化机理 1.引言 进入二十一世纪以后,钯催化的偶联反应已经建立了比较完整的理论体系,研究的侧重点也和以前有所不同化学键的断裂和形成是有机化学的核心问题之一。在众多化学键的断裂和形成方式中,过渡金属催化的有机反应有着独特的优势:这类反应通常具有温和的反应条件,产率很高并有很好的选择性(包含立体、化学、区域选择性)。很多常规方法根本无法实现的化学反应,采用了过渡金属催化后可以很容易地得到实现。在众多过渡金属中,金属钯是目前研究得最深入的一个。自上世纪七十年代以来,随着 Kumada,Heck,Suzuki,Negishi [1]等偶联反应的陆续发现,钯催化的有机反应发展十分迅速,时至今日,钯催化的偶联反应作为形成碳-碳、碳-杂键最简洁有效的方法之一,已经得到了广泛应用。 2.钯催化各反应机理的研究 2.1.钯催化的交叉偶联反应 自上世纪七十年代以来,随着 Kumada,Heck,Suzuki,Negishi 等偶联反应的陆续发现[1],钯催化的有机反应发展十分迅速,时至今日,钯催化的偶联反应作为形成碳-碳、碳-杂键最简洁有效的方法之一,已经得到了广泛应用[2]。交叉偶联,就是两个不同的有机分子通过反应连在了一起(英文中交叉偶联为crosscoupling,同种分子偶联为 homo coupling)。 2.1.1Heck反应 Heck 反应是不饱和卤代烃和烯烃在强碱和钯催化下生成取代烯烃的反应,是一类形成与不饱和双键相连的新 C—C 键的重要反应[3]。反应物主要为卤代芳烃(碘、溴)与含有α-吸电子基团的烯烃,生成物为芳香代烯烃。所用的不饱和卤化烃是一类芳基化合物。亲电性不饱和碳(sp 或 sp2杂化)与亲核性碳、氮、氧、硫、硒原子经过某些过渡金属的催

催化原理

一、催化剂的定义与催化作用的特征 1.定义:凡能加速化学反应趋向平衡,而在反应前后其化学组成和数量不发生变化的物质。2.特征:①加快反应速率;②反应前后催化剂不发生化学变化(催化剂的化学组成--不变化物理状态---变化(晶体、颗粒、孔道、分散))③不改变化学平衡④同时催化正、逆反应。⑤对化学反应有定向选择性。 二、催化剂的评价指标 工业催化剂的四个基本指标:选择性、稳定性、活性、成本。 对工业催化剂的性能要求:活性、选择性、生产能力、稳定性、寿命、机械强度、导热性能、形貌和粒度、再生性。 1.活性催化剂使原料转化的速率:a=-(1/w)d(nA)/dt 2.生产能力--时空收率:单位体积(或单位质量)催化剂在单位时间内所生产的目的产物量Y v,t=n p/v.t or Y W,t=n p/w.t 3.选择性:目的产物在总产物中的比例S=Δn A→P/Δn A=(p/a).(n P/Δn A) =r P/Σr i 4.稳定性:指催化剂的活性随时间变化 5.寿命:是指催化剂从运行至不适合继续使用所经历的时间 三、固体催化剂催化剂的组成部分 主催化剂---活性组份:起催化作用的根本性物质,即催化剂的活性组分,如合成氨催化剂中的Fe。其作用是:化学活性,参与中间反应。 共催化剂:和主催化剂同时起作用的组分,如脱氢催化剂Cr2O3-Al2O3中的Al2O3。甲醇氧化的Mo-Fe催化剂。 助催化剂:它本身对某一反应无活性,但加入催化剂后(一般小于催化剂总量10%)能使催化剂的活性或选择性或稳定性增加。加助催化剂的目的:助活性组份或助载体。 载体:提高活性组份分散度,对活性分支多作用,满足工业反应器操作要求,满足传热传质要求。 四、固体催化剂的层次结构 初级粒子:内部具有紧密结构的原始粒子; 次级粒子:初级粒子以较弱的附着力聚集而成-----造成固体催化剂的细孔; 催化剂颗粒:次级粒子聚集而成-----造成固体催化剂的粗孔; 多孔催化剂的效率因子:η=K多孔/K消除内扩散=内表面利用率<1 五、催化剂的孔内扩散模型 物理吸附:分子靠范德华力吸附,类似于凝聚,分子结构变化不大,不发生电子转移与化学键破坏。 努森扩散(微孔扩散):当气体浓度很低或催化剂孔径很小时,分子与孔壁的碰撞远比分子间的碰撞频繁,扩散阻力主要来自分子与孔壁的碰撞。散系数D K=9700R(T/M)0.5 式中:R是孔半径,cm; T是温度,K;M是吸附质相对分子量。 体相扩散(容积扩散):固体孔径足够大,扩散阻力与孔道无关,扩散阻力是由于分子间的碰撞,又称分子扩散。体相扩散系数D K=νγθ/(3τ)式中ν、γ 分别是气体分子的平均速率和平均自由程;θ 固体孔隙率;τ 孔道弯曲因子,一般在2~7。 过渡区扩散:介于Knudsen扩散与体相扩散间的过渡区。分子间的碰撞及分之与孔道的碰撞都不可忽略 构型扩散:催化剂孔径尺寸与反应物分子大小接近,处于同一数量级时,分子大小发生微小变化就会引起扩散系数发生很大变化。例如:分子筛择形催化 六、催化过程的分类 均相催化:反应物和催化剂处于同一相

几种透皮吸收促进剂的作用机理探讨_宇克莉(精)

山东医药2007年第47卷第11期 ?基础研究? 几种透皮吸收促进剂的作用机理探讨 宇克莉1, 2, 孙建华1 (1天津师范大学化学与生命科学学院, 天津300074; 2天津大学化工学院 [摘要]将35只昆明种小鼠随机分为空白对照组、薄荷醇组、冰片组、氮酮组、冰片+薄荷醇组、冰片+氮酮组、混合组各5只, 均于实验前1h 行腹部脱毛处理:脱毛处皮肤分别滴加含不同透皮吸收促进剂的柴胡解热方水提液0. 5ml , 其中薄荷醇组含2%薄荷醇, 冰片组含2%冰片, 氮酮组含2%月桂氮卓酮(下称氮酮 , 冰片+薄荷醇组含2%冰片+2%薄荷醇, 冰片+氮酮组含2%冰片+2%氮酮, 混合组含2%冰片+2%薄荷醇+2%氮酮。8h 后用扫描电子显微镜观察小鼠皮肤超微结构变化。结果除对照组外, 其余6组均出现皮肤超微结构改变, 表现为角质细胞疏松、细胞间隙增大、毛囊口孔径加宽, 其中氮酮组和混合组最为明显。认为薄荷醇、冰片、氮酮联用对药物的透皮吸收有协同作用。 [关键词]薄荷醇; 冰片; 氮酮; 透皮吸收; 柴胡解热方水提液; 超微结构 [中图分类号]R 283[文献标识码] B [文章编号]1002-266X (2007 11-0030-02 目前关于透皮吸收促进剂促进药物透皮吸收的微观机制报道较少。2006年1~6月, 我们对几种不同透皮吸收促进剂对柴胡解热方水提液体外透皮吸收的作用机理进行了实验研究。现报告如下。1材料与方法 1. 1材料1药品:柴胡解热方水提液(以柴胡∶甘草=2∶1按中药输液制剂的提取制作方法制成浓度2g/m l 溶液, 以输液瓶灭菌保存备用, 每瓶20 o试剂:薄荷醇, 冰片, 月桂氮卓酮(下称氮酮 , ml 。

1-催化机理

催化机理练习 单相(催化剂与反应物同处于均匀的气相或液相中)催化一般认为反应物与催化剂先生成一定的中间产物,然后催化剂又从这些中间产物中产生出来,其活化能要比反应物之间直接反应的活化能小得多。 如:CH 3CHO →CH 4+CO 活化能E a =190kJ·mol -1 若用I 2蒸气做催化剂,则分为 CH 3CHO+ I 2→CH 3I +HI+CO CH 3I +HI→CH 4+ I 2 总活化能E a =136kJ·mol -1 该反应的活化能降低了54 kJ·mol -1,反应速率加大约1万倍。 《必修二》p49《科学视野》 ● 催化剂十分神奇,它能极大地加快反应速率(可使化学反应速率增大几个到十几个数量级); ● 它和反应体系的关系就像锁与钥匙的关系一样,具有高度的选择性(或专一性); 《选修四》 ● p22有催化剂时反应的活化能变化 思考图示的含义? ● p23对于在给定条件下反应物之间能够同时发生多个反应的情况,理想的催化剂还可以大幅度提高目标产物在最终产物中的比率(催化剂的这种特性称作它的选择性)。选择性实质上是反应系统中目的反应与副反应间反应速率竞争的表现。 ● p23 Mn 2+对KMnO4氧化作用的催化功能,其机理可能如下: Mn(VII)+ Mn(II) →Mn(VI)+ Mn(III) Mn(VI)+ Mn(II) →2Mn(IV) Mn(IV)+ Mn(II) →2Mn(III) Mn(III)与C 2O 42-生成一系列络合物,MnC 2O 4+、Mn(C 2O 4)2-、Mn(C 2O 4)33-等,它们慢慢分解为Mn 2+和CO 2。 MnC 2O 4+→Mn 2++ CO 2+ ·CO 2- Mn(III)+ ·CO 2-→Mn 2++ CO 2 《选修五》p91 ● 酶的催化作用具有以下特点①条件温和,不需要加热;②具有高度的专一性;③具有高效的催化作用。 部分需要掌握的催化机理: ⑴反应过程中发生Cu 与CuO 之间的转化(现象是先变黑后变红),反应历程是: 2Cu+O 2=====△ 2CuO CH 3CH 2OH+CuO ——→△ CH 3CHO+Cu+H 2O ⑵教材中催化机理拓展 : 五氧化二钒催化氧化二氧化硫,反应过程中发生V 2O 5与V 2O 4之间的转化,反应历程是: SO 2+ V 2O 5=====△ SO 3+ V 2O 4 2V 2O 4 +O 2=====△ 2V 2O 5 练习: 1. 【2016年北京卷. 27.节选】以废旧铅酸电池中的含铅废料(Pb 、PbO 、PbO 2、PbSO 4及炭黑等)和H 2SO 4为原料,制备高纯PbO ,实现铅的再生利用。其工作流程如下: ⑴过程Ⅰ中,在Fe 2+ 催化下,Pb 和PbO 2反应生成PbSO 4的化学方程式是__________。 ⑵过程Ⅰ中,Fe 2+催化过程可表示为: i :2Fe 2++ PbO 2+4H ++ SO 42-=2Fe 3++PbSO 4+2H 2O ii: …… ①写出ii 的离子方程式:________________。 ②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。 a.向酸化的FeSO4溶液中加入KSCN 溶液,溶液几乎无色,再加入少量PbO 2,溶液变红。 b.______________。

催化剂及其作用机理

1 基本概念 金属氧化物催化剂常为复合氧化物 (Complex oxides ),即多组分氧化物。如VO5-MoO3 ,Bi2O3-MoO3 ,TiO2-V2O5-P2O5 ,V2O5-MoO3-Al2O3 ,MoO3-Bi2O3-Fe2O3-CoO-K2O-P2O5-SiO2 (即7 组分的代号为C14 的第三代生产丙烯腈催化剂)。组分中至少有一种是过渡金属氧化物。组分与组分之间可能相互作用,作用的情况常因条件而异。复合氧化物系常是多相共存,如Bi2O3-MoO3,就有a B和Y相。有所谓活性相 概念。它们的结构十分复杂,有固溶体,有杂多酸,有混晶等。 就催化剂作用和功能来说,有的组分是主催化剂,有的为助催化剂或者载体。主催化剂单独存在时就 有活性,如MoO3-Bi2O3 中的MoO3 ;助催化剂单独存在时无活性或很少活性,但能使主催化剂活性增强, 如Bi2O3 就是。助催化剂可以调变生成新相,或调控电子迁移速率,或促进活性相的形成等。依其对催化剂性能改善的不同,有结构助剂,抗烧结助剂,有增强机械强度和促进分散等不同的助催功能。调变的目的总是放在对活性、选择性或稳定性的促进上。 金属氧化物主要催化烃类的选择性氧化。其特点是:反应系高放热的,有效的传热、传质十分重要,要考虑催化剂的飞温;有反应爆炸区存在,故在条件上有所谓“燃料过剩型”或“空气过剩型”两种;这类反应的产物,相对于原料或中间物要稳定,故有所谓“急冷措施”,以防止进一步反应或分解;为了保持高选择性,常在低转化率下操作,用第二反应器或原料循环等。 这类作为氧化用的氧化物催化剂,可分为三类:①过渡金属氧化物,易从其晶格中传递出氧给反应物 分子,组成含 2 种以上且价态可变的阳离子,属非计量化合物,晶格中阳离子常能交叉互溶,形成相当复 杂的结构。②金属氧化物,用于氧化的活性组分为化学吸附型氧物种,吸附态可以是分子态、原子态乃至间隙氧(Interstitial Oxygen )。③原态不是氧化物,而是金属,但其表面吸附氧形成氧化层,如Ag对乙烯 的氧化,对甲醇的氧化,Pt 对氨的氧化等即是。 金属硫化物催化剂也有单组分和复合体系。主要用于重油的加氢精制,加氢脱硫( HDS )、加氢脱氮(HDN )、加氢脱金属(HDM )等过程。金属氧化物和金属硫化物都是半导体型催化剂。因此由必要了解有关半导体的一些基本概念和术语。 2 半导体的能带结构及其催化活性 催化中重要的半导体是过渡金属氧化物或硫化物。半导体分为三类:本征半导体、n-型半导体和p型 半导体。具有电子和空穴两种载流子传导的半导体,叫本征半导体。这类半导体在催化并不重要,因为化学变化过程的温度,一般在300?700C,不足以产生这种电子跃迁。靠与金属原子结合的电子导电,叫n- 型(Negative Type)半导体。靠晶格中正离子空穴传递而导电,叫p-型(Positive Type)半导体。 属n-型半导体的有ZnO、Fe2O3、TiO2、CdO、V2O5、CrO3、CuO等,在空气中受热时失去氧,阳

吸附剂及其作用机理研究与探讨

吸附剂及其作用机理研究与探讨 王丁明 (河北理工大学市政工程系) 摘要:本文全面叙述与探讨了吸附剂的作用机理和物理性质,并对几种常见 的吸附剂给予了介绍。 关键词:吸附剂作用机理活性炭 1前言 任何一对原子(或分子)间均有相互吸引的作用。如果一对原子有一方是固体表面原子,另一方是气体分子,那它们相互作用的结果是将气体束缚于固体表面或使被束缚分子与气体体相内的分子成某种动态平衡。这种气体分子在固体表 面上发生的滞留现象称为气体在固体表面的吸附作用。换言之,气体在固体上的 的吸附作用是发生在两相界面上的行为,使气相中的某种组分在此界面上浓集。吸附作用使固体表面能降低,因而吸附过程是自发过程。 在工农业生产活动和日常生活中,吸附现象是普遍存在的。为了研究方便,通常将被吸附的物质称为吸附质,能有效地吸附吸附质的物质称为吸附剂。吸附质可以是气体、蒸气和液体,吸附剂大多为多孔性大比表面积的固体。 本文将全面叙述与探讨吸附剂的作用机理和物理性质,并对几种常见的吸附剂予以介绍。 2吸附剂的作用机理 吸附是一种建立在分子扩散基础上的物质表面现象。以固体表面和吸附分子 间作用力的性质区分,吸附作用大致可分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附。 2.1物理吸附 有关物理吸附的许多实验结果表明,物理吸附具有吸附热较小、吸附速度快、吸附无选择性、吸附可以是多层的等特点。因此人们认为引起物理吸附的力是普遍存在于各种原子和分子之间的范德华力。范德华力来源于原子与分子间的取向力、诱导力和色散力三种作用。 极性分子可视作偶极子,其极性用偶极矩卩=qd来衡量,即正或负电荷电量(q)与电荷中心间距d的乘积。卩=0的分子为非极性分子,卩越大,分子极性越大。测定分子偶极矩是确定分子结构的一种实验方法。德拜因创立此方法而荣获1936年诺贝尔化学奖。极性分子相互靠近时,因分子的固有偶极之间同极相斥异极相吸,使分子在空间按一定取向排列,使体系处于更稳定状态。这种极性分子之间靠永久偶极与永久偶极作用称为取向力,其实质是静电力。

催化原理习题 (2)

河南理工大学催化原理复习重点 第2章催化剂与催化作用 1.什么是催化剂? 催化剂是一种能够改变一个化学反应的反应速度,却不改变化学反应热力学平衡位置,本身在化学反应中不被明显地消耗的化学物质。 什么是催化作用? 催化作用是指催化剂对化学反应所产生的效应。 催化作用的特征有哪些? 1、催化剂只能加速热力学上可以进行的反应 2、催化剂只能加速化学反应趋于平衡,而不能改变平衡的位置(平衡常数) 3、催化剂对反应具有选择性 4、催化剂的使用寿命是有限的 2.工业生产中可逆反应为什么往往选择不同的催化剂? 第一,对某一催化反应进行正反应和进行逆反应的操作条件(温度、压力、进料组成)往往会有很大差别,这对催化剂可能会产生一些影响。 二,对正反应或逆反应在进行中所引起的副反应也是值得注意的,因为这些副反应会引起催化剂性能变化。 3.催化剂是如何加快化学反应速度的? 催化剂通过改变化学反映历程,从而实现低活化能的化学反应途径进而加快了反应速度。 4.催化剂的活性、选择性的含义是什么? 活性是指催化剂对反应进程影响的程度,具体是指反应速率增加的程度,催化剂的活性是判断其性能好坏的重要标志。 当反应物在一定的反应条件下可以按照热力学上几个可能的方向进行反应时,使用特定的催化剂就可以对其中一个方向产生强烈的加速作用。这种专门对某一化学反应起加速作用的能力称为催化剂的选择性。 5.催化剂为什么具有寿命?影响催化剂的寿命的因素有哪些? 催化剂在长期受热和化学作用下,会经受一些不可逆的物理的和化学的变化,如晶相变化,晶粒分散程度的变化,易挥发组分的流失,易熔物的熔融等导致活性下降至失活。 (1)催化剂热稳定性的影响(催化剂在一定温度下,特别是高温下发生熔融和烧结,固相间的化学反应、相变、相分离等导致催化剂活性下降甚至失活。)(2)催化剂化学稳定性的影响(在实际反应条件下,催化剂活性组分可能发生流失、或活性组分的结构发生变化从而导致活性下降和失活。) (3)催化剂中毒或被污染(催化剂发生结焦积炭污染或中毒。) (4)催化剂力学性能的影响(催化剂发生破碎、磨损,造成催化剂床层压力降增大、传质差等,影响了最终效果。) 4.催化反应的活化能是否与非催化反应的相同?为什么? 不相同,催化剂反应改变了化学反应需的活化能 6.均相催化有什么特点? (1)反应条件温和,有利于节能。 (2)反应性能单一,具有特定的选择性。 (3)作用机理研究清楚明晰,催化剂的活性和选择性易于精心调配和设计。(4)催化剂的稳定性差,且不易与产物分离。

合金催化剂及其催化作用和机理

合金催化剂及其催化作用 金属的特性会因为加入别的金属形成合金而改变,它们对化学吸附的强度、催化活性和选择性等效应,都会改变。 (1)合金催化剂的重要性及其类型 炼油工业中Pt-Re及Pt-Ir重整催化剂的应用,开创了无铅汽油的主要来源。汽车废气催化燃烧所用的Pt-Rh及Pt-Pd催化剂,为防止空气污染作出了重要贡献。这两类催化剂的应用,对改善人类生活环境起着极为重要的作用。 双金属系中作为合金催化剂主要有三大类。第一类为第VIII族和IB族元素所组成的双金属系,如Ni-Cu、Pd-Au等;第二类为两种第IB族元素所组成的,如Au-Ag、Cu-Au等;第三类为两种第VIII族元素所组成的,如Pt-Ir、Pt-Fe等。第一类催化剂用于烃的氢解、加氢和脱氢等反应;第二类曾用来改善部分氧化反应的选择性;第三类曾用于增加催化剂的活性和稳定性。 (2)合金催化剂的特征及其理论解释 由于较单金属催化剂性质复杂得多,对合金催化剂的催化特征了解甚少。这主要来自组合成分间的协同效应(Synergetic effect),不能用加和的原则由单组分推测合金催化剂的催化性能。例如Ni-Cu催化剂可用于乙烷的氢解,也可用于环己烷脱氢。只要加入5%的Cu,该催化剂对乙烷的氢解活性,较纯Ni的约小1000倍。继续加入Cu,活性继续下降,但速率较缓慢。这现象说明了Ni与Cu之间发生了合金化相互作用,如若不然,两种金属的微晶粒独立存在而彼此不影响,则加入少量Cu后,催化剂的活性与Ni的单独活性相近。 由此可以看出,金属催化剂对反应的选择性,可通过合金化加以调变。以环己烷转化为例,用Ni催化剂可使之脱氢生成苯(目的产物);也可以经由副反应生成甲烷等低碳烃。当加入Cu后,氢解活性大幅度下降,而脱氢影响甚少,因此造成良好的脱氢选择性。 合金化不仅能改善催化剂的选择性,也能促进稳定性。例如,轻油重整的Pt-Ir催化剂,较之Pt催化剂稳定性大为提高。其主要原因是Pt-Ir形成合金,避免或减少了表面烧结。Ir有很强的氢解活性,抑制了表面积炭的生成,维持和促进了活性。

络合催化剂及其催化作用机理

络合催化剂及其催化作用机理 1 基本知识 络合催化剂,是指催化剂在反应过程中对反应物起络合作用,并且使之在配位空间进行催化的过程。 催化剂可以是溶解状态,也可以是固态;可以是普通化合物,也可以是络合物,包括均相络合催化和非均相络合催化。 络合催化的一个重要特征,是在反应过程中催化剂活性中心与反应体系,始终保持着化学结合(配位络合)。能够通过在配位空间内的空间效应和电子因素以及其他因素对其过程、速率和产物分布等,起选择性调变作用。故络合催化又称为配位催化。 络合催化已广泛地用于工业生产。有名的实例有: ①Wacker工艺过程: C2H4 + O2 CH3?CHO C2H4 + O2 + CH3?COOH CH3?COO C2H4 + H2O R?CH? (CHO) ?CH3R?CH2?CH2?CH② 0X0 工艺过程: R?CH=CH2 + CO/H2 催化剂:HCo(CO)4 , 150 °C, 250X 105Pa;RhCI(CO)(PPh3)2 , 100 C, 15X 105Pa ③Monsanto甲醇羰化工艺过程: CH3OH + CO CH3?COOH 催化剂:RhCI(CO)(PPh3)2/CH3I 从以上的几例可以清楚地看到,络合催化反应条件较温和,反应温度一般在100~200 C左右,反应压 力为常压到20X105Pa上下。反应分子体系都涉及一些小分子的活化,如CO、H2、O2、C2H4、C3H6等,便于研究反应机理。主要的缺点是均相催化剂回收不易,因此均相催化剂的固相化,是催化科学领域较重要的课题之一。 2 过渡金属离子的化学键合 (1 )络合催化中重要的过渡金属离子与络合物 过渡金属元素(T.M.)的价电子层有5个(n - 1)d,1个ns和3个np,共有9个能量相近的原子轨道,容易组成d、s、p 杂化轨道。这些杂化轨道可以与配体以配键的方式结合而形成络合物。凡是含有两个或两个以上的孤对电子或n键的分子或离子都可以作配体。过渡金属有很强的络合能力,能生成多种类型的络合物,其催化活性都与过渡金属原子或离子的化学特性有关,也就是和过渡金属原子(或离子)的电子结构、成键结构有关。同一类催化剂,有时既可在溶液中起均相催化作用,也可以使之成为固体催化剂在多相催化中起作用。 空的(n - 1)d轨道,可以与配体L(CO、C2H4…等)形成配键(M?:L),可以与H、R-①-基形成M-H、M-C型b键,具有这种键的中间物的生成与分解对络合催化十分重要。由于(n - 1)d轨道或nd外轨道参与 成键,故T.M.可以有不同的配位数和价态,且容易改变,这对络合催化的循环十分重要。 大体趋势是:①可溶性的Rh、lr、Ru、Co的络合物对单烯烃的加氢特别重要;②可溶性的Rh、Co 的络合物对低分子烯烃的羰基合成最重要;③Ni络合物对于共轭烯烃的齐聚较重要;④ Ti、V、Cr络合物 催化剂适合于a烯烃的齐聚和聚合;⑤第VHI族T.M.元素的络合催化剂适合于烯烃的齐聚。这些可作为研 究开发工作的参考。 (2)配位键合与络合活化各种不同的配体与T.M.相互作用时,根据各自的电子结构特征形成不同的配位键合,配位体本身得到活化, 具有孤对电子的中性分子与金属相互作用时,利用自身的孤对电子与金属形成给予型配位键,记之为L- M,如:NH3、H2就是。给予电子对的L:称为L碱,接受电子对的M称为L酸。M要求具有空的d或p空轨道。 H?, R?等自由基配体,与T.M.相互作用,形成电子配对型b键,记以L-M。金属利用半填充的d、p轨道电 子,转移到L 并与L 键合,自身得到氧化。 带负电荷的离子配位体,如C-、Br- OH -等,具有一对以上的非键电子对,可以分别与T.M.的2个 空d或p轨道作用,形成一个b键和一个n键。这类配位体称为n-给予配位体,形成o- n键合。具有重键的配位

抗氧化剂的作用机理研究进展

抗氧化剂的作用机理研究进展 摘要:食品抗氧化剂的作用比较复杂。BHA和BHT等酚型抗氧化剂可能与油脂氧化所产生的过氧化物结合,中断自动氧化反应链,阻止氧化。抗坏血酸、异抗坏血酸及其钠盐因其本身易被氧化,因而可保护食品免受氧化。另一些抗氧化剂可能抑制或破坏氧化酶的活性,借以防止氧化反应进行。研究食品抗氧化剂的作用机理并合理使用抗氧化剂不仅可延长食品的贮存期,给生产者、经销者带来良好的经济效益,也给消费者提供可靠的商品。 关键词:抗氧化剂作用机理自由基现状前景展望 食品的变质,除了受微生物的作用而发生腐败变质外,还会和空气中的氧气发生氧化反应。食品氧化不仅会使油脂或含油脂食品氧化酸败(哈败),还会引起食品发生退色、褐变、维生素破坏,从而使食品腐败变质,降低食品的质量和营养价值,氧化酸败严重时甚至产生有毒物质,危及人体健康。防止食品氧化变质,在食品的加工和储运环节中,除采取低温、避光、隔绝氧气以及充氮密封包装等物理的方法还可以配合使用一些安全性高、效果大的食品抗氧化剂以防止食品发生氧化变质。 1 食品抗氧化剂的定义 食品抗氧化剂是指防止或延缓食品氧化,提高食品稳定性和延长食品储藏期的食品添加剂。具有抗氧化作用的物质有很多,但可用于食品的抗氧化剂应具备以下条件:①具有优良的抗氧化效果; ②本身及分解产物都无毒无害;③稳定性好,与食品可以共存,对食品的感官性质(包括色、香、味等)没有影响;④使用方便,价格便宜。[1] 2 食品抗氧化剂的分类 目前,对食品抗氧化剂的分类,按来源可分为人工合成抗氧化剂和天然抗氧化剂(如茶多酚、植酸等)。按溶解性可分为油溶性、水活性和兼溶性三类。油溶性抗氧化剂有BHA、BHT等;水溶性抗氧化剂有维生素C、茶多酚等;兼溶性抗氧化剂有抗坏血酸棕榈酸酯等。按作用方式可分为自由基吸收剂、金属离子螯合剂、氧清除剂、过氧化物分解剂、酶抗氧化剂、紫外线吸收剂或单线态氧淬灭剂等。[2] 3 食品抗氧化剂的作用机理 由于抗氧化剂种类较多,抗氧化的作用机理也不尽相同,归纳起来,主要有以下几种: 一是抗氧化剂可以提供氢原子来阻断食品油脂自动氧化的连锁反应,从而防止食品氧化变质; 二是抗氧化剂自身被氧化,消耗食品内部和环境中的氧气从而使食品不被氧化; 三是抗氧化剂通过抑制氧化酶的活性来防止食品氧化变质。 四是将能催化及引起氧化反应的物质封闭,如络合能催化氧化反应的金属离子等。[3]

催化裂化反应机理研究进展及其实践应用

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/2e5646931.html, 催化裂化反应机理研究进展及其实践应用 作者:马吉 来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第09期 摘要:石油被称作工业血液、液体黄金,在化工业生产工作中石油的重要性不言而喻。石油是由多种类型油组成的混合物,并不能够直接进行使用,而是需要根据具体的使用要求进行进行处理,将重质油處理成为轻质油。重质油的处理效果与处理速率也直接的影响了化工企业的生产速度与生产质量。催化裂化反应是我国石油化工企业使用最为广泛的一种重质油处理方法,经过不断的研究完善已经在各个领域得到广泛应用,且使用效果较好。本篇论文详细介绍了各个领域中催化裂化反应的时间与应用,希望可以为我国的催化裂化反应发展起到一定的帮助作用。 关键词:催化裂化;反应原理;实践应用 随着工业不断发展,人们对生态环境的重视程度进一步提升。传统工业用来制备工业原材料所使用的技术不仅浪费严重、转化率低而且还会造成极大的污染。为了有效的解决污染问题,提升化工原材料的生产率,不断的改进完善催化裂化技术已经成为了我国化工产业的主要任务,并且已经取得了一定的的成效,在诸多领域都有了成功的应用。 1 催化裂化反应技术在化工产业原料生产中的应用 1.1 催化裂化技术 催化裂化技术在我国的使用时间相当久远,从1960年开始已经有了将近六十年的历史。在这六十年间里,催化裂化技术最重要还是被应用于生产轻质油,由于长时间的使用与完善,催化裂化技术的各个方面也在不断的改进,并且在其他的领域也取得了不小的应用。经过科研人员的研究发现,重质油在进行催化裂化产生轻质油的过程中,还会产生一定的副产物,如乙烯和丙烯。乙烯与丙烯都是现代化工产业生产所需要的重要的化工材料。乙烯与丙烯可以经过处理形成烃分子有做化工生产原料,且制取的量十分巨大。所生成的产物还可进行双分子裂化反应,结合正十六烷的生产裂化过程来看,反应的特征产物往往存在较大的差异,其中单分子的裂化反应产物主要为碳三碳四烯烃。在采用双分子裂化反应后,可以显著降低干气的生成率,从而有效提升丙烯的产率。以上的催化裂化反应是在原有催化裂化技术的基础之上进行优化的新型技术,新型技术不仅得到了科学道理的支持,另外进行试验后乙烯、丙烯的化工原料的生产率都有了明显的提高,最高的可以达到原来产量的110%。 1.2 选择性裂解技术

消渴丸作用机理探讨

消渴丸作用机理探讨-陈长青/熊曼琪 (1广州中医药大学中药新药开发研究中心博士;2 广州中医药大学首席教授,博士生导师) 摘要 本文从消渴病的源流、历代医家对消渴病的认识;从消渴病的病机演变规律到现代医学对消渴病的研究;从发病规律到治疗研究,对消渴病的防治途径作了全面而系统地阐述,并着重在消渴丸的作用机理方面,从中医理论到西医研究,都作出了详尽地分析与探讨,认为消渴丸有效防治糖尿病的原因在于其具有标本兼治、优势互补、使用方便的作用特点。 1、消渴病源流概述 糖尿病属中医消渴病的范畴。消渴之名,首见于《素问?奇病论》:“此肥美人之所发也,此人必数食甘美而多肥也…故其气上溢,转为消渴”。而早在公元600年前,医学家甄立言就给消渴病下了一个较为完整准确的概念,他在《古今录验》中指出:“消渴病有三:一渴而饮水多,小便数,无脂似麸甜者,皆消渴病也……”至今仍有较强的科学性。他对糖尿病尿甜现象的记载比西方认识要早一千多年。西方最早认识到糖尿病尿甜的人是英国的托马斯?威廉医生(公元1672年)。 《灵枢?五变篇》说:“五脏皆柔弱者,善病消瘅。”说明古代医家已经认识到而且极为重视消渴发病的内因,这与现代医学研究证实的糖尿病与遗传因素密切相关的病因有共同之处。 自《内经》以降,历代医学家不断发展创新。汉代张仲景在《金匮要略》一书中立消渴专篇,认为胃热肾虚是其主要机理。宋代以后,对本病记述更为全面,多从三消分证。宋人王怀隐等著《太平圣惠方》,其中有“三消论”一卷,明确提出“三消”一词。《石室秘录》进一步指出:“消渴一证,虽分上中下,但肾虚以致渴,则无不同也。” 清代叶天士《临证指南医案?三消》邹九滋按语说:“三消一证,虽有上、中、下之分,其实不越阴亏阳亢,津涸热淫而已”。对于上述治消之法,至今在临床上对糖尿病的治疗仍有指导意义。 2、现代中医对消渴病的研究 2.1 消渴病发病规律研究 糖尿病的发生是多种因素、多种环节长期作用的结果。自当代施今墨、祝谌予氏创立气阴两虚说和血瘀说以来,该学说已被大多数临床医生所接受。 糖尿病早期一般表现为阴虚燥热之征,很快即进入气阴两虚阶段,气阴两虚由脾肾气虚、肝肾阴虚或阴虚燥热病程日久,气虚及阴,阴虚及气转化而来,是糖尿病较为漫长的病理阶段。病变终末期可表现为阴阳两虚。脏腑代谢功能紊乱,气血津液输布、运化障碍的病理产物瘀血、痰浊、湿热等相互交阻,停于体内,留而不去,遂致变证百出。禀赋不足,五脏柔弱为发病的基础,气阴两虚为基本病机。 2.2 消渴病治疗研究 古时候由于没有尿糖、血糖检查,主要是对症治疗,所以不少经典古方对消除症状有效,但血糖控制欠理想。而近年的现代医学研究认为,糖尿病人主要是由于慢性并发症而致残、致死,但对此却缺乏足够的治疗手段。因此,如何发挥各自的优势、全面提高糖尿病的整体治疗效果、改善糖尿病患者的生存质量一直是医学界所共同关注的焦点。 实践证明,其有效途径之一是根据中医辨证原则,吸收现代药理研究成果。如林兰等学者的研究表明,通过益气养阴法,能调节脏腑阴阳,特别是改善肺、脾、肾三脏的气血阴阳状态,进而促进胰岛β细胞分泌胰岛素,改善胰岛α细胞的功能,降低胰高血糖素的水平,同时增加胰岛素受体数目而使血糖下降,症状改善,从而达到“调节阴阳,以平为期”的目的。

核心力量的定义及作用机制探讨

核心力量的定义及作用机制探讨 关亚军,马忠权 (哈尔滨工业大学体育部,黑龙江哈尔滨150001) 摘要:主要采用文献资料法和逻辑推理法,总结和分析前人从人体的重心,脊柱,人体的腰椎、骨盆和髋关 节联合的周围与重心位置的关系,整体肌群与局部肌群的关系四个角度对核心力量的定义进行研究。在此 基础上,以人体的核心部位与非核心部位之间的关系为视角,提出了核心力量的新见解。最后,总结和分析 了前人的解剖学,生理学,神经学,生物力学四个领域对核心力量的作用机制。 关键词:核心力量;定义;作用机制 中图分类号:G808.12文献标识码:A文章编号:1007-3612(2010)01-0106-03 On the Definition and Mechanism of Core Strength GUAN Y a-jun, MA Zhong-quan (Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, Heilongjiang China) Abstract:By methods of literature review and logical analysis, the paper has studied the definition of core strength which is carried out by predecessors from the body’s gravity center, the spine, the relations among the lumbar spine and the pelvis and the hip joint position and the gravity center, the relationship between the overall muscle groups and local muscle groups. On the basis of their perspective, it proposes new definition of core strength from the relation between the parts of core body and the parts of non-core body. Finally, it has studied the mechanism of core strength carried out by predecessors from anatomy, physiology, neurology and bio-mechanism. Key words:core strength; definition; mechanism 核心力量的概念最早源于核心稳定性,核心稳定性的提出源于脊柱稳定性。1985年Panjabi首次提出脊柱稳定性的概念,他认为脊柱稳定性包括被动脊椎骨、主动脊柱肌肉和神经控制单元三个系统;1992年,在脊柱稳定性的启发下,核心稳定性随之被其提出。Kibler首次将核心稳定性的概念引人竞技运动训练,其认为核心稳定性有产生力量、传递力量和控制力量三方面功能。核心稳定性是核心力量的结果,核心力量是核心稳定性的具体表现形式。[1] 1核心力量的定义探究 1.1以人体的重心为角度,阐述了核心肌群的范围Ian Hasegawa以腹部、臀部、腰骶部、胸部和背部上的肌肉称为核心肌肉[2];Travis Brown则以位于腹部和脊柱附近的大肌肉为核心肌肉,其中腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌和竖脊肌等是最主要的核心肌肉[3];Paul J·Goodman以联合体上的腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌、胸腰筋膜、腰方肌、髂腰肌、臀大肌、臀中肌和竖脊肌等29块肌肉称为核心肌肉[4]。 纵观以上学者,核心肌群的范围是从胸的中部到大腿中部,包括正面、两侧、后面能够调控人体重心达到维持躯干平衡稳定的肌肉的统称。 1.2以脊柱为角度,阐述了核心肌群的范围MARJORIE,JOHN D WILLSON, JEFFREY M WILLARDSON, KIM MSAMSON[5-8]等学者将核心肌群确定在腰椎-骨盆-髋关节部位,认为