余杭区区域总体规划概要

余杭区区域总体规划概要

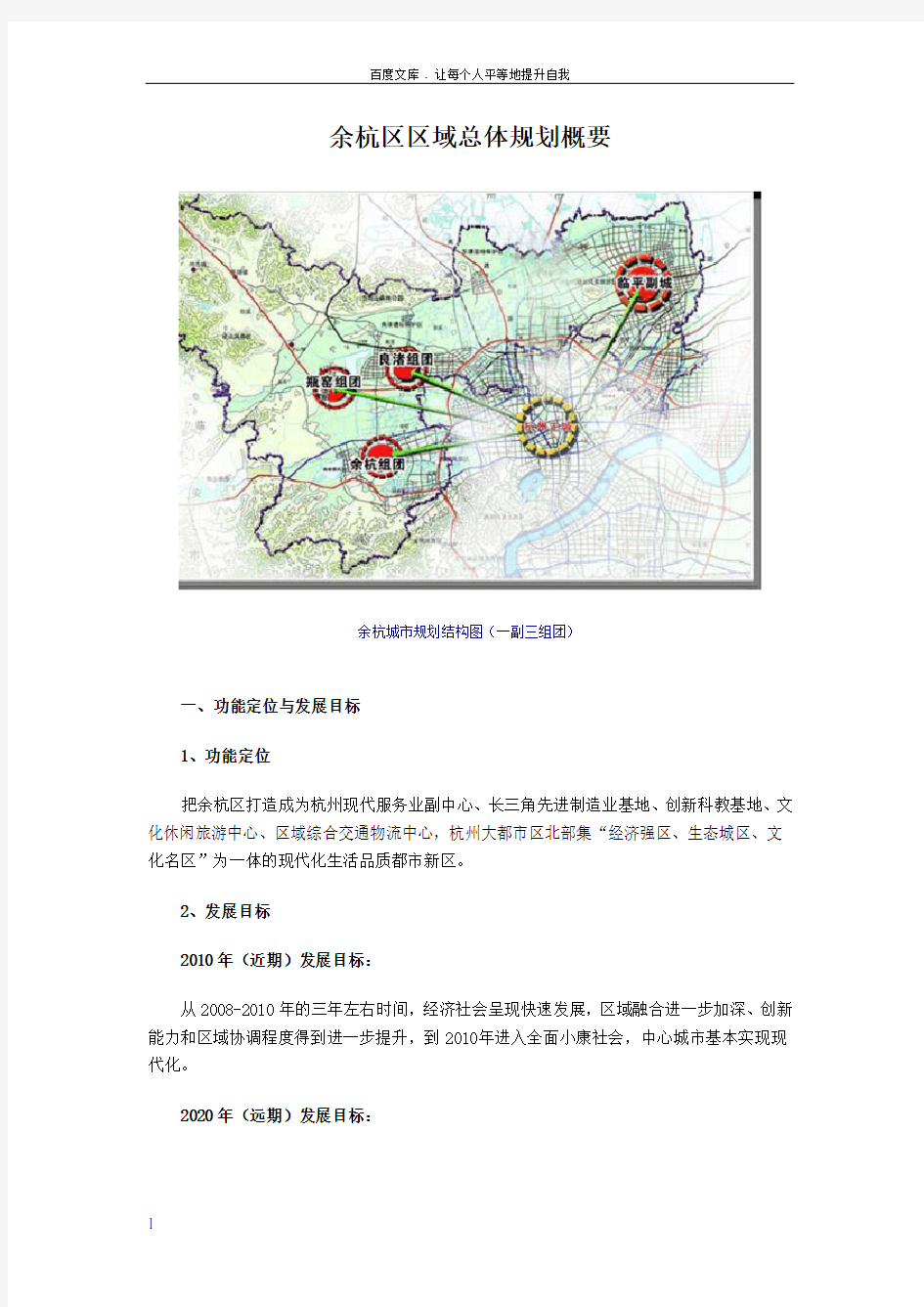

余杭城市规划结构图(一副三组团)

一、功能定位与发展目标

1、功能定位

把余杭区打造成为杭州现代服务业副中心、长三角先进制造业基地、创新科教基地、文化休闲旅游中心、区域综合交通物流中心,杭州大都市区北部集“经济强区、生态城区、文化名区”为一体的现代化生活品质都市新区。

2、发展目标

2010年(近期)发展目标:

从2008-2010年的三年左右时间,经济社会呈现快速发展,区域融合进一步加深、创新能力和区域协调程度得到进一步提升,到2010年进入全面小康社会,中心城市基本实现现代化。

2020年(远期)发展目标:

到2020年左右,人均GDP总体达到当时世界上中等收入国家的较高水平,高新技术产业和现代服务业得到进一步发展,科教能力得到进一步提高,国际化水平进一步提升,资源消耗水平进一步下降,生态环境质量进一步改善,建成经济体系完备、创新能力强、高度国际化、社会和谐发展的一体化城市区域。

二、发展规模

1、人口规模与城市化水平

余杭区域2010年末常住人口规模为135.35万人,城市化水平达到%,城镇人口9万人。

2020年末常住人口规模为16万人。城市化水平达到%,城镇人口1万人。

2、用地规模

余杭区至2010年城乡建设用地总规模达到平方公里,其中城镇建设用地规模为平方公里,控制弹性增长空间14.16平方公里。

至2020年城乡建设用地总规模达到244.79平方公里,其中城镇建设用地规模为平方公里,控制弹性增长空间29.36平方公里。

余杭城市规划结构图(一副三组团)

三、总体发展框架:一副*(临平副城)三组团(余杭组团良渚组团瓶窑组团)三带四廊

综合杭州城市总体规划中杭州大都市“一主三副三组团”的空间布局要求,基于杭州大都市区反磁力体系构建和余杭区域结构的重组要求,优化生产要素配置,调整完善城市空间布局,以副城为重点,做大做强临平副城,积极融入杭州主城;以组团为基础,推动组团格局重组,做优做美三大组团;以中心城镇为依托,以西部生态区为保障,形成资源共享、功能互补、协调发展的网络化都市新区。规划余杭区形成“一副、三组团、三带、四廊”的城乡空间组织框架。

1、“一副”是临平副城,包括临平街道(余杭经济开发区)、东湖街道、南苑街道、星桥街道、钱江经济开发区、运河镇、乔司镇以及塘栖镇、崇贤镇的京杭大运河以东区域,规划形成杭州大都市区的“反磁力”新城与长三角国际城市地区核心区块中的重要功能区块,强化在杭州网络化大都市中的副中心职能。将临平副城建设成为“山水生态新城,运河文化名城,综合发展副城”。

2、“三组团”是余杭组团、良渚组团和瓶窑组团

余杭组团由余杭、闲林、仓前、中泰、五常等乡镇和街道组成,建设成东入杭州主城,西接临安,集高档居住、旅游休闲、科研开发、高等教育为一体的现代化生态型新城区。规划余杭组团的功能定位是“创新极核,湿地水乡,居住新城”。

良渚组团由良渚镇和仁和镇组成,形成文化创意与物流组团。良渚组团的功能定位是“文化圣地,物流枢纽,产业新区,近郊住区”。

瓶窑组团由瓶窑、径山、黄湖、鸬鸟、百丈五镇组成,以瓶窑为龙头,带动西部其余四镇的发展,形成生态保护与旅游组团,作为杭州西北部生态带的空间构成。瓶窑组团的建设目标是“生态基地,田园小镇,禅茶之乡”。

3、“三带”是在杭州大都市区生态带的基础上,余杭区构成三条生态带。

4、“四廊”即沿杭长、杭宁、杭沪高速公路和留祥快速路形成集交通、区域绿地、设施通道等为一体的综合走廊。

四、城乡居民点规划

1、城镇社区建设“副城——组团——片区(城镇)——居住区——小区”五级城镇居民点体系

以“一副三组团”的城市空间规划框架和基础设施布局为依托,规划余杭区构建“副城——组团——片区(城镇)——居住区——小区”的五级城镇居民点体系。

积极建设满足余杭区乃至杭州市及其他区域居民日益增长的住房需求,加快解决中低收入家庭的住房问题,初步建立起以普通商品房、经济适用房、廉租住房、拆迁安置房、人才房等组成的满足不同居民居住需求的住房供应与保障体系。

2、农村居民点建设

未来余杭区村庄体系将形成农村集中居住区和基层村两种布局形式。

余杭区村庄布局以农村集中居住区为主,特别是中部和东部的平原地区,原则现有的村庄除了随着城镇的发展纳入城市范围外,其他的村庄均进入农村集中居住区统一建设。

在一些不能完全采用农村集中居住区的形式,出于农业生产的需要,要求保留一部分农村居民点,形成基层村。规划余杭区形成28个农村集中居住区。规划余杭区保留58个基层村。

五、空间管制分区原则

空间管制以余杭区域的整体发展为着眼点,在合理配置、集约使用空间资源、优化总体空间布局的基础上,统筹落实各部门、专业规划的空间要素,对不同类型的土地开发实施分类指导,分级管制,分期许可,最终实现社会、经济和生态环境的整体最佳效益,创造城镇与自然生态的和谐关系,实现区域整体优化,建设特色鲜明的城市。在明确城镇建设区域的基础上,突出自然资源、人文历史遗产、生态环境保护与土地使用性质管制的空间落实。

根据现状的建设情况以及经济建设和城镇发展对于地域生态环境的影响,按照不同地域的资源环境、承载能力和发展潜力,将余杭区域划分为已建区、适建区、限建区和禁建区。

余杭对外交通规划结构图

六、综合交通体系

1、对外交通体系

(1)规划年限内,余杭境内拥有沪杭铁路、宣杭铁路、杭宁客运专线、沪杭客运专线。

(2)余杭区公路网将形成“二绕六射”的高速公路骨架、“四横、五纵”的国省道一级公路主干线体系和四通八达的农村公路网络。

“二绕六射”的高速公路骨架:“二绕”——杭州绕城高速公路、新外环(设想);“六射”——杭徽高速公路、杭长高速公路、杭宁高速公路、申嘉杭高速公路、沪杭高速公路、杭浦高速公路。

“四横、五纵”的国省道一级公路主干线体系:“四横”——02省道、15省道、320国道、01省道;“五纵”——04省道、104国道、09省道、临博公路、东连接线。

(3)京杭运河远景为三级标准,京杭运河二通道远景规划为三级标准,杭申线规划等级为四级,武獐线、王獐线、杭余线、闲仓线,规划等级为五级。

2、城镇交通体系

(1)区域交通的城镇道路骨架总体上采用“环加方格网”的模式,在功能上形成组团间联系与组团内部联系两个层次,组团间快速通道主要由环路承担,组团内部快速通道主要由方格网路承担。路网局部压缩呈“M”型,形成“两环九横七纵”的快速路和框架性主干路:

“两环”——即东西大道、良祥路-320国道与104国道连接线-北缘路延伸。

“九横”——即02省道、文一路延伸-15省道、留祥路延伸、世纪大道延伸、320国道、01省道-航海路、宁桥大道-仁超路、临丁路、乔贤路。

“七纵”——即良睦路、104国道、04省道、塘康路、09省道、荷禹大道、东连接线-东湖路延伸。

(2)杭州市轨道交通线网经多次调整,规划4条通过余杭区境内,分别是1号线支线、2号线、3号线和5号线。

(3)常规公交建立放射线+棋盘型线网,在余杭内部以及余杭与主城之间形成便利的公交联系,同时将余杭区内部的居住区、商业区、行政机关、对外交通枢纽、文化娱乐中心联系起来,形成高效、协调的公交线网。

七、支撑与保障

1、给水工程

规划提高供水普及率,实施城乡一体化,保持供水能力适度超前。城乡近期2010年供水普及率达到95%,供水规模为61万m3/d;远期2020年供水普及率达到98%以上,供水规模为108万m3/d。

2、排水工程

余杭区划分为四个污水处理分区,分别是临平污水系统、良渚污水系统、余杭组团污水系统和西北部山区分散污水系统,近期2010年污水工程处理规模为万m3/d;远期2020年污水工程处理规模为82m3/d。

3、电力工程

近期2010年最高负荷110~125万kW;远期2020年最高负荷280~320万kW。预测远期全社会年用电量约145~170亿kWh。

远期全区电网以500kV瓶窑变、500kV杭北变、500kV乔司变和境内各电厂作为电源。

4、通信工程

优化干线通信传输网络,加快用户光纤宽带接入网的建设和改造。积极稳妥地发展固定电话网、移动电话网和计算机互联网,逐步调整和优化本地电话网络,积极发展新区和农村地区用户,提高网络覆盖率和电话普及率。

固定电话近期普及率45~50部/百人,发展用户数约58~65万户,远期普及率60~70部/百人,发展用户数约95~110万户;移动电话近期普及率55~60部/百人,发展用户数约72~78万户,远期普及率75~85部/百人,发展用户数约118~134万户。

近期实现有线广播通响率和有线电视入户率两个100%,发展有线电视用户数约25~30万户,远期发展有线电视用户数约45~55万户。

八、近期建设计划

1、“315”道路骨架计划

近期建设三条高速公路、1条快速路和五框架性主干路,构成余杭区区域交通主框架。

2、园区整合计划

(1)做大做强余杭经济开发区,建成东部先进制造业基地

(2)以余杭创新基地为核心,打造南部高新技术产业高地。

(3)重点建设仁和工业功能区,打造杭州市先进制造业基地。

(4)西部乡镇重点建设瓶窑工业功能区和径山工业功能区,打造生态友好型产业集聚区。

(5)建设勾庄工业功能区,形成临杭港口物流特色产业集聚区。

(6)建设乔司工业功能区,打造物流-总部经济特色产业集聚区。

(7)以良渚遗址保护区为基础,形成特色文化产业集聚区。

3、大项目推进计划

重点推进运河项目、中心区项目、创新极核项目、湿地综合利用项目和重大基础设施项目。

4、土地储备计划

结合土地供应计划来进行统筹安排,保证近期重点建设项目的顺利推进。

5、新农村示范工程计划

启动集中建设3~5个农村集中居住区,作为新农村建设的示范工程,带动其他地区的新农村改造。

6、中心区域提升计划

(1)确定临平副城中心区的启动区块,做好土地储备工作。

(2)地铁集聚区建设。

(3)城市旧区有机更新。

(4)构筑大超山风景旅游区,将超山风景旅游区建成城市的绿心。

(5)生态廊道联通区域整治。

7、住房建设计划

(1)大力发展政府保障性住房建设。

(2)稳步推进普通商品房建设。

(3)适度控制高档商品房建设。

(4)住宅建设开发总量平衡。

九、远景展望

远景余杭区与杭州主城融为一体,社会经济发展主要指标达到发达国家当时水平。

空间结构形成圈层集团式新城、轴向生态式卫星镇和网络分布的田园化新村。

1、圈层集团式新城:临平副城、余杭组团和良渚组团通过规模和功能的提升,将形成圈层集团式新城——临平城、余杭城和良渚城。

2、轴向生态式卫星镇:瓶窑组团内径山、黄湖、鸬鸟和百丈以104国道为依托,杭州西部旅游线组织为纽带,形成轴向分布的生态式卫星镇群。

3、网络分布的田园化新村:以农村集中居住区建设为抓手,将余杭区的农村居民点建设成网络分布的田园化新村。

望京区域总体规划概述

望京区域总体规划概述 望京地区位于北京市区东北部的四环路与五环路之间,隶属朝阳区管辖,周边没有大的工业企业和污染源,空气质量较好,是北京市区中相对独立,具有工作、居住、娱乐等功能,并设有扩大地区级生活服务设施和市级大型公建的综合性新区。 从望京地区的发展轨迹中可以窥见,在很多人眼中,望京最早是一个大居住区的概念,随着望京住宅建设的不断增加,更多的人把望京看做附属于城市中心的“睡城” 。近年来,政府综合考虑各方面因素,对望京进行了新的规划调整和资源的重新配置,尤其是在商务、商业、科教文卫等公共设施配套方面进行了加强,望京的商务建设取得了巨大的成就,很多国际知名企业都选择望京作为办公场所,这一点在科技创业园一带体现的最为明显。同时,望京地区的商业配套也在加速完善,2007 年望京地区有多个大型商业项目投入建设,以宜家、家乐福为代表的世界级商业企业也相继选择本区开设主力点或旗舰店。此外,望京 地区强化了城市基础配套设施建设,相继建设了多个学校、医院和体育场馆。通过以上的调整,望京作为一个独立城市中心的功能正在一步步得到加强。 望京区域商品房发展状况 商品房品质提升,满足该区域消费者需求。 随着望京地区国际化、现代化趋势的不断发展,使得该地区房地产备受购房人的青睐。该地区的购房群体主要以外企员工及外国人,该地区还是韩国人的聚集地,还有一部分就是该地区有升级置业需求的购房者。他们购房普遍对房屋的品质要求较高,而开发商也普遍意识到这一点,在开发住宅项目时把提高商品房品质摆在第一位,近几来,望京地区的商 品房品质得到很大提升,充分满足该区域有购房需求的消费者要求。首先,从产品上,望京地区部分项目摆脱以前塔楼带给人们的压抑感,开发商开始建造小短板楼,减小容积率;另外,从户型设计上,完全按照现代的居住生活理念进行设计,打破往日传统的设计思路,朝着国际化、现代化的居住方向上发展;再者,开发商普遍注重小区的环境,从景观上入手来进一步提高商品房品质。 国际知名品牌企业入住,造就强劲需求量。 从望京地区产业园的发展来看,在“十一?五”规划期间,朝阳区要重点发展的三城之一就是把望京地区打造成一个电子新城,这势必带动了整个望京区域的发展。而目前入住望京西区科技园区的跨国公

上海市城市总体规划2020-2040

上海市城市总体规划(2015-2040)纲要概要 编者按:创新、生态、人文!响应中央城市工作会议精神,展望2040年,上海将成为一座怎样的城市?目前正在编制的上海市城市总体规划(2015-2040)已经形成了一些初步设想。下面我们节选了《上海市城市总体规划(2015-2040)纲要概要》的部分内容为您一一展现。 上海:追求卓越的全球城市 Striving for the Excellent Global City 城市愿景:上海:追求卓越的全球城市,一座创新之城、生态之城、人文之城。城市性质:在2020年基本建成“四个中心”的基础上,到2040年将上海建设成为综合性的全球城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和国际文化大都市。 1、城市目标 The Primary Objective 1.1更具竞争力:一座繁荣创新之城GlobalCompetitiveness: a City of Prosperity and Innovation 以建设国际经济、金融中心为支撑,以建设国际贸易、航运中心为基础,以建设自由贸易区为契机,提升上海参与全球经济合作与竞争的能力和影响力,建立上海在世界城市体系中的领先地位。 进一步提升上海作为国际门户和国家交通枢纽的功能,强化综合交通的服务能力,提高对内对外两个扇面的辐射服务能力,充分发挥上海在国家“一带一路”和长江经济带发展战略中的支点作用,更好地促进长三角区域协同发展。 聚焦具有全球影响力的科技创新中心建设,集聚创新资源,吸引创新人才,建立长三角区域协同创新体系,使上海成为全球创新网络中的重要枢纽和主要科技策源地之一,并以科技创新为核心带动城市的全面创新。 依托物联网、云计算、大数据等现代信息技术,创新生活、出行、交流交往模式,促进城市生活的信息化、产业发展的智能化和城市管理的精细化,建设高效互联的智慧城市。 打造新型产业体系和良好创新体系,充分发掘传统行业、创新经济的增长潜力,实现经济多样化发展,提供多元化的就业机会,建设适合各类人才成长创业的宜业城市。

郑州航空港地区总体规划文本

项目名称:郑州市航空港地区总体规划 项目委托单位:郑州市城市规划局 组织编制单位:郑州市城市规划局、郑州航空港区管委会项目编制单位:中国城市规划设计研究院深圳分院 城市规划设计证书:[建设部]城规编第(081001) [深圳市]深规勘设许字第号 设计编号:2007 B20 编制时间:2008年7月 出图专用章:院长:刘仁根教授级高级城市规划师 副院长:范钟铭教授级高级城市规划师 朱荣远教授级高级城市规划师 王明昌高级工程师 总规划师:范钟铭教授级高级城市规划师 项目主管:何林林高级城市规划师 徐建杰教授级高级工程师 规划室主任:王泽坚高级城市规划师、规划一室主任项目负责人:周俊城市规划师、规划一室主任工 葛永军城市规划师、博士 项目组成人员:龚志渊城市规划师 陈皓城市规划师 曹东川城市规划师 覃原高级工程师、副总工程师 邴启亮给水排水工程师 赵莹电力通信工程师 唐明健燃气供热工程师 谭敏敏环保环卫工程师 张涛综合防灾工程师

目录

郑州航空港地区总体规划(2008-2035) 文本 第一章总则 第1条为加强郑州航空港组团的规划管理工作,依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《郑州市城市规划管理条例(修订)》、《郑州市规划管理技术规 定》、《郑州市城市总体规划(2008-2020)》、以及国家、河南省和郑州市有关法规 和规范,制定本规划。 第2条本规划是郑州航空港组团城市发展和建设的法定指导性文件,是下一层次规划(控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计等)的编制依据。凡在本规划区范围 内进行的各项规划建设活动,均应符合本规划的有关规定。 第3条本规划的规划范围西面以京广铁路为界,东、南、北三面以国家南水北调工程走廊为界,包括新郑市孟庄、薛店、龙王,中牟县张庄、三官庙、九龙六个乡镇的 部分土地,总面积为138平方公里。 第4条为与郑州新郑国际机场总体规划保持一致,本规划期限为:2008-2035年,其中近期规划期限为2008-2012年,中期规划期限为2013-2020年,远期规划期限 为2021-2035年。 第5条本规划由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分组成。规划文本和规划图纸具有同等法律效力。 第6条本规划的解释权属郑州市城市规划委员会或其授权的部门,如需调整,必须符合《郑州市城市规划管理条例(修订)》的有关规定。 第7条本规划经郑州市城市规划委员会审议通过后,由郑州市政府批准,自公布之日开始实施。

区域分析与规划

区域:是一个空间概念,是地球表面上占有一定空间的、以不同的物质与非物质客体为对象的地域结构形式。 自然资源 :在一定的时间、地点条件下,能够产生经济价值,以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。特征:有限性、区域性、整体性、多用途性和社会性 区域经济:是指在社会劳动地域分工的基础上,随着经济发展而逐步形成的各具特色和以密切联系为基础的地域经济综合体。 技术进步:科学技术通过对客观世界认识的扩大与深化来改造自然,使之更好的地满足人类社会的物质和精神需求所取得的进化与革命。 科学含义是指技术科学和技术知识本身的发展和进步。 GDP:反映一个国家或地区范围内所有常驻单位生产活动成果的指标。GNP:指一个国家或地区范围内的所有常驻单位,在一定时期内实际收到的原始收入和价值。 绿色GDP:生态GDP,EDP,现行GDP扣除环境成本之后的国内生产总值。 国家竞争力:在一定的体制下,一国经济、政治、和文化等诸多要素在全球性国际竞争中相互结合而展现出来的一种综合性国家实力。 区域优势:某个区域在其发展过程中,具有的特殊有利条件,由于这些条件的存在,区域更富有竞争能力,有更高的资源利用效率,使区域的总体效益保持较高水平。 区域规划:对未来一定时间和空间范围内经济社会发展和建设所做的总体部署。 狭义上指一定地区范围内与国土开发整治有关的建设布局总体规划。 区域发展:一般是指在一定时空范围内所进行的以资源开发、产业组织和结构优化为中心的一系列经济社会活动 适度人口:地区在可以预见的时期内,利用该地的能源和其他自然资源及智力、技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,能持续供养的人口数量。区域发展的新趋势:区域分工全球化的趋势更加明显;区域间竞争与合作并行不悖;可持续发展成为区域发展的主题。 区域研究的新动向:更新区域资源的观念;强调区域间关系的研究;重视区域创新环境的研究;确立可持续发展观。 自然资源对区域发展的影响 (1)自然资源是区域社会经济发展的物质基础:自然资源是区域生产力的重要组成部分;自然资源是区域生产发展的必要条件;随着科学技术的进步和生产力水平的提高,自然资源的范畴在不断地扩大,但仍是区域生产力发展的物质基础。 (2)自然资源对区域社会经济发展的影响:自然资源数量多寡影响区域生产发展的规模大小;自然资源的质量及开发利用条件影响区域生产活动的经济效益;自然资源的地域组合影响区域产业结构 区域经济背景:①经济特色与经济地位②收入水平与消费观念③市场化水平④社会基础设施配置水平

总体规划的成果及深度

总体规划的成果 一、规划文件 规划文本 附件包括规划说明书和基础资料汇编。 二、规划图纸(比例尺为1/2000——1/5000) 现状图 用地评价图 总体规划图 居住用地规划图(可合并在总体规划中) 公共设施用地规划图(可合并在总体规划中) 道路交通规划图 绿地系统及景观规划图 环境保护及环境卫生规划图(可与绿地系统合并) 工程规划图(包括给水、排水、电力、电信、供热、燃气规划等,内容复杂可分别出图) 防灾规划图 近期建设规划图 规划说明书(含基础资料汇编)内容 工作简要过程 区域基本情况 对上版规划的意见和评价 编制背景、依据、指导思想、主要技术方法 区域社会经济发展背景分析 区域社会经济发展目标 区域建设用地范围、用地条件评价和规划建设目标 区域性质与职能

区域人口规模分析(包括建成区内常住人口和暂住一年以上的人口) 对外交通条件分析 道路系统规划 居住用地规划 公共设施用地规划 工业、仓储用地规划 绿地系统及景观规划 基础设施规划(包括给水、排水、供电、电信、燃气、供热等工程规划)环境保护与环境卫生规划 防灾规划 近期建设规划 实施规划的措施及政策建议 总体布局规划文本纲要 总则 前言 规划指导思想、原则和重点。 规划期限 规划范围 性质 区域职能 区域性质 规模 区域人口规模 区域用地规模 建设布局 区域用地选择和布局结构 布局要点

人均专项用地指标 对外交通 公路 管道运输 道路交通 交通分析与预测 道路系统框架 道路功能划分 区域道路与对外交通的衔接 广场及停车场 居住用地 居住用地分布及人口容量 居住用地分类及建设控制要求 公共设施用地 区域中心 行政办公 商业及市场 文化、体育、医疗卫生 教育科研 文物古迹及宗教 绿地系统及区域景观 绿地系统(绿地面积、位置、范围、分类) 公共绿地 区域景观风貌与特色 中心区建设及区域更新 中心区的确定及建设原则、步骤。 区域更新的措施、对策及步骤。 重要历史文物古迹及景点保护。 给水工程

上海市城市总体规划(1999-2020年

1.总论 根据《上海市城市总体规划(1999-2020年)》目标,到2020年应形成与现代化国际大都市相匹配的基础设施框架。目前,上海公路总里程已达8110公里,公路网密度达到128公里/百平方公里,七条对外放射型加两环的高速公路骨架路网已初步形成。同时,新建、改建了一批干线公路,构筑中心城-新城-中心镇-一般集镇梯度辐射、层次分明、各具特色、功效互补的城镇体系。 目前,在宝山新城顾村组团“四高小区”,轨道交通M7号线建设及顾村生态公园范围,缺乏一条骨干道路把周围现有的陆翔路和沪太路连接起来,从而解决因为交通不便而来的中心城人口出行不便以及无法聚焦新的产业等问题。带动区域发展的规模化城市地区,进一步完善顾村组团和顾村公园基础设施,加强中心城区和沪太路的沟通,既满足交通的增长需要,又能促进宝山社会经济的发展,尤其完善宝山区域骨架路网,创造良好的交通环境。因此急需修建一条连接陆翔路和沪太路之间的骨干交通干线,从而能够很好服务地方交通。镜泊路工程就是在这样的背景下被提上了日程,西接陆翔路东接沪太路,是一条连接宝山顾村四高小区和沪太路的主要东西通道。 上海市宝山区发展和改革委员会文件宝发改(2009)32号文件对宝嘉公路(宝山段)道路新建工程项目建议书的作了具体批复(详见附件),2009年2月,上海市政规划设计研究院编制完成了镜泊湖路(陆翔路-沪太路)道路新建工程可行性研究报告。2009年2月,宝山区市政工程管理署委托同济大学承担镜泊湖路(陆翔路-沪太路)道路新建工程项目的环境影响评价工作。 评价单位在认真研究了工程及有关资料后,在宝山区市政工程管理署、宝山区环保局、上海市市政规划设计研究院等单位的积极配合下,对拟建公路全线及主要的环境敏感点进行了现场踏勘和调研,并广泛收集资料,按照我国环境影响评价的有关规定开展了环评工作,2009年2月编制完成了镜泊湖路(陆翔路-沪太路)道路新建工程项目环境影响报告书送审稿。2009年3月16日由上海市区环保局在宝山区召开了本报告书预审会,并提出了项目环境影响报告书评审会专家意见。根据本报告评审会专家意见进行修改,现完成了《镜泊湖路(陆翔路-沪太路)道路新建工程环境影响报告书》的报批稿。 在该项目环境影响报告书编制工作过程中,得到了宝山区政府、宝山区市政工程管理署、宝山区环保局、上海市市政规划设计研究院的大力支持和热心帮助,在此一并致以衷心感谢!

宝山区区域总体规划实施方案2040

宝山区区域总体规划实施方案(2005-2020)作者:[规划和土地管理局] 阅读数:76505 日期:[2006-12-16] (2005-----2020) 文本 上海市城市规划设计研究院 宝山区规划设计研究院 二OO五年十二月 目录 第一章总则 7 第一条编制目的 7 第二条规划编制依据 7 第三条地位和作用 8 第四条规划期限 8 第五条规划区范围 8 第六条规划指导思想 8 第二章区域性质、规模和发展目标 10 第七条区域性质 10 第八条区域发展规模 10 第九条区域发展目标 10 第三章空间布局结构 12 第十条区域发展方向 12 第十一条城镇体系规划原则 12 第十二条城镇等级体系 12 第十三条中心村建设 13 第十四条区域空间布局结构 13 第十五条公共活动中心体系 15 第四章新城区发展规划 17 第十六条城市性质 17

第十七条发展目标 17 第十八条新城空间结构 17 第十九条新城分区发展纲要 18 第五章产业发展规划 22 第二十条规划原则 22 第二十一条区域产业布局 22 第二十二条工业园区布局 22 第二十三条第二产业 23 第二十四条第三产业 23 第二十五条农业 24 第六章综合交通规划 25 第二十六条战略目标 25 第二十七条港口和内河航运 25 第二十八条公路 26 第二十九条铁路 27 第三十条轨道交通 27 第三十一条越江交通 28 第三十二条城市道路 28 第三十三条公共交通 29 第三十四条货运交通组织 30 第三十五条静态交通 30 第七章科教与社会事业发展规划 32 第三十六条规划目标 32 第三十七条教育科研 32 第三十八条科技信息 33 第三十九条文化 34 第四十条医疗卫生 35 第四十一条体育 36 第四十二条社会福利与社会保障 37 第八章绿化景观系统规划 38 第四十三条绿地系统规划目标 38 第四十四条绿地指标 38 第四十五条规划结构 38 第四十六条景观规划目标 39

上海2030年城市规划总体思路-----住各区的各位可以对照着看精编版

上海2030年城市规划总体思路-----住各区的各位可以对照着看 2030年的上海将给人们以惊喜 改革开放以来,上海曾在1986、1999年编制过两版城市建设总体规划,对于本市的基础设施、公共服务事业的发展和产业、民生等方面的促进是比较大的。 随着时代的变迁,上海进入了世博会前后的新历史机遇期,城市作为人类活动生息的载体,必然需要按照与时俱进的原则配适新一轮的蓝图。据悉,自去年下半年开始,上海市有关方面已经率先启动了针对2012-2030年中长期发展需求的城市规划,预计在世博会后的2010年底将形成综合成果;目前规划的概念性设想和初步成果,已经可以让我们先睹为快了。 全市将形成“一中两翼”、轴线强化的基本布局 目前上海所执行的1999版城市规划的布局理念体现了多层次的城市体系,即中心城——郊区新城(或中心城副中心)——新市镇(或中心城地区中心)——中心村(或中心城社区中心)所构成的四级配置。在规划的执行过程中,中心城以外环线内的680平方公里为限,没有考虑到行政管辖和上海滨江沿海的地理因素;在编制各个分区和社区的控制性详细规划中,经常局限于规划等级的能级限制,灵活性不强。在规划理念上,郊区各区县在建设新城和布局区域体系过程中一直放不开手脚,并有“以邻为壑”的倾向,例如,西部的青浦、嘉定区直面经济发达的苏

锡常区域,却一直未能规划出一个辐射长三角、服务这一区域企业商务功能的高能级区域,以往的规划理念限制了在中心城以外区域的建设强度;更兼江苏省在这一方面动作迅猛抢得先机,使得上海西部几个区与昆山、苏州等地的经济发展差距甚大。又比如,闵行区和松江区一直无法很好进行道路体系的对接,使得南新铁路环线成为上海城区向西发展的“暗闸”,产生了严重的衰减效应,以至于松江新城严重空心化。这些问题其实都是原有规划过程中“大城市、小郊区”的计划经济思维残余所致。 上海市政规划设计院的专家洪宣庆谈到,与上海相比,北京的城市布局体系就根据其东、南郊俯瞰华北平原,与天津和东北紧密联系的特点,规划了“城市产业发展带”;根据其西、北郊为燕山山脉和毗连蒙古高原的地理因素,着重强调了“生态保护带”的相关侧重。上海在2004年正式提出的“1966”城市体系,除了临港新城着重强调了其作为深水港新城的重要性外,其余区域的规划要求过分均质化,没有把上海作为服务全国、面向世界的大城市的特点考虑充分。 新一轮规划的特点,就是将上海西部区域整合成一个以虹桥枢纽和崧泽大道为支点,以沪宁、沪杭发展轴为骨架的“西部城市发展带”,凸现“大门向西开”,把上海的“大堂”前推到紧靠苏浙边界,并与高速公路、轨道交通、城际铁路等均能合理快捷衔接的地域,实施三产先导的发展战略;把上海东部滨江沿海区域整合为一个“生态产业带”,以国际空港和深水港为支点,以多种先进制造业为归依,并根据浦东区域的特点严格规定

上海嘉定区区域总体规划纲要

上海市嘉定区区域总体规划纲要 2004年9月公示 按照上海市人民政府的部署,嘉定区人民政府组织编制了新一轮《上海市嘉定区区域总体规划纲要》(以下简称《规划纲要》)。为提高规划的科学性和可操作性,并让全体嘉定市民了解嘉定未来的发展蓝图,特将规划成果的主要内容进行公示。 一、区域性质 嘉定区是以汽车文化为品牌,先进制造业和现代服务业为主导,具有独特人文魅力、持续创新力、高科技水准和综合辐射功能的现代化新城,是上海市最重要的汽车产业基地之一,是上海市近期重点推进发展的新城之一。 二、区域发展目标 1、优化城市各功能板块之间功能空间联系,形成城市的综合竞争力,把嘉定建设成功能布局合理,运行高效的组合型城市。 2、以大型基础设施及公共活动中心体系的建设为依托,形成完善的城市功能结构,适应区域性公共活动中心的功能要求。 3、形成以汽车产业为主导的综合工业制造业体系、面向区域的现代服务业体系和现代商贸物流体系。 4、结合以F1赛事为主体的体育休闲产业、现代城市商业服务业,挖掘嘉定的历史文化资源,依托现代城市公共活动中心体系,发展富有特色的旅游产业。 5、结合快速道路、轨道交通、BRT快速公交系统等交通设施的建设实施,形成区域和城市内部便捷高效的交通运输系统。 6、建立适应知识经济时代潮流和符合产业科技创新要求的现代教育和科研体系。 7、形成人与自然和谐共生的生态环境,创造良好的生产、生活、游憩休闲的城市景观环境。 三、区域发展规模 1、人口规模 至2020年,嘉定区总人口为125万,其中城镇人口115万,城市化水平92%。其中外环线(A20)以外地区总人口为115万人,其中城镇人口为105万人,城市化水平91.3%。 2、用地规模 至2020年,嘉定区城市建设总用地约210平方公里。其中地方城市建设用地190平方公里。 四、城镇体系 规划形成“新城——新市镇——居住社区”三级城镇体系。规划至2020年,嘉定区将建成“一城、五镇、六居住社区”的格局(参见《嘉定区城镇体系规划图》)。

上海各区域总体规划

上海各区域总体规划 【提要】上海是我国重要的经济中心和航运中心,国家历史文化名城,并将逐步建成社会主义现代化国际大都市,国际经济、金融、贸易、航运中心之一。 到2020年,上海人口规模预测全市实际居住人口为1600万左右,其中非农人口1360万,城市化水平达到85%,全市城镇建设用地规模约1500平方千米。其中中心城规划人口约800万,城市建设用地控制在外环线以内667平方米范围。 到2020年,把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一,基本确立上海国际经济中心城市的地位。

金融机构总部和公共广场、财经传媒集聚区,沿世纪大道、浦东大道、东方路形成建筑立面的一体化,合理布局建筑高度和商业配套,综合开 发先进的地下空间体系。针对金融交易平台和企业总部用地需求,在开发东方路世纪大都会结点以外,拆除竹南和燕乔用地,补强陆家嘴软件 园区和竹园地区的地下空间体系,建设中国金融交易广场和国家金融监管驻沪机构项目。 在浦东行政中心地块,结合9号线、18号线、16号线的布局,建设塘东总部园区,以及10号地块的上海国际艺术文化中心,完善世纪广场区域的地下环路和商业、创意休闲、张家浜水岸步行体系,开发外围三个站点的地下空间一体化体系。针对东方路到洋泾港和张杨路到南浦大桥 之间的沿江用地布局,建设敞开、有效的高尚居住和部分商业休闲用地,并与保留建筑形成有效过渡;保留民生路粮库用地和北洋泾码头仓库,改建为历史博览和创意休闲区域。注重与浦东南路、浦东大道沿线的协调定位。 在洋泾地区开发泾南、海事大学、东镇和杨浦大桥匝道地块,开发匝道和海事大学地块的地下空间体系,形成与陆家嘴定位互补的总部和商业、居住综合区;在塘桥地区完善宁阳路到浦建路的地区中心规划,开发宁阳路到塘桥站的地下空间。在花木地区,结合龙阳路大型换乘枢纽、国 际博览中心的建设,改造龙沟和沪南路王家浜沿线地块,补强居住和商务综合功能,形成特色服务业集聚区,并开发地下空间。

区域规划定义与内容

1、研究探索: (1).当前世界区域发展格局 (2).我国未来空间区域格局演化趋势(三大战略,一路一带) 2、结合上课以及区域规划书以及时政和自己家乡,阐述区域规划内容,结合时政,做个专 项发展 地方区域规划 ——以天长市城市为例 1.区域规划 1.1.区域规划相关定义 区域规划是为实现一定地区范围的开发和建设目标而进行的总体部署,为城市规划提供有关城市发展方向和生产力布局的重要依据。广义的区域规划指对地区社会经济发展和建设进行总体部署(包括区际和区内);包括区际规划和区内规划,前者主要解决区域之间的发展不平衡或区际分工协作问题,后者系对一定区域内的社会经济发展和建设布局进行全面规划。狭义的区域规划则主要指一定区域内与国土开发整治有关的建设布局总体规划。 区域规划的主要任务是:因地制宜地发展区域经济,有效地利用资源,合理配置生产力和城镇居民点,使各项建设在地域分布上综合协调,提高社会经济效益,保持良好的生态环境,顺利地进行地区开发和建设。工作具有3个基本特性,即战略性、地域性和综合性。 1.2.区域规划的内容

区域规划是描绘区域发展的远景蓝图,是经济建设的总体部署,涉及面十分广,内容庞杂,但规划工作不可能将有关区域发展和经济建设的问题全部包揽起来,区域规划的内容归纳起来,可概括为如下几个主要方面: 发展战略 区域经济发展战略包括战略依据、战略目标、战略方针、战略重点、战略措施等内容。区域发展战略既有经济发展战略,也有空间的开发战略。 制定区域经济总体发展战略通常把区域发展的指导思想,远景目标和分阶段的目标,产业结构,主导产业,人口控制指标,一、二、三产业大体的就业结构,实施战略的措施或对策作为研究的重点。规划工作中有三个重点:(1)确定区域开发方式。如采用核心开发方式、梯度开发方式、点-轴开发模式、圈层开发方式等。开发方式要符合各区的地理特点,从实际出发。(2)确定重点开发区。重点开发区有多种类型,有的呈点状(如一个小工业区),有的呈轴状(如沿交通干线两侧狭长形开发区)或带状(如沿河岸分布或山谷地带中的开发区),有的呈片状(如几个城镇连成一块的开发区)等等。有的开发区以行政区域为单位,有的开发区则跨行政区分布。重点开发区的选择与开发方式密切相关,互相衔接。(3)制定区域开发政策和措施。着重研究实现战略目标的途径、步骤、对策、措施。 综合评价区域发展条件,正确认识区域的战略地位,明确区域在社会劳动地域分工中的地位和作用,是制定区域社会经济发展方向和战略目标的重要环节。区域内部的自然、社会、经济、政治、文化等方面的状况和区域外部的环境都对区域的发展和建设产生影响,发生作用。区域发展条件有着十分广泛的内容。对于影响区域未来发展的各种条件,应尽可能在定性论述的基础上,进行量化分析,做到定性分析与定量分析相结合,以便比较准确地预测未来的经济发展,为制定战略目标提供依据。 布局规划

上海市城市总体规划实施评估报告

上海市城市总体规划实施评估报告 为深入贯彻“十八大”精神,按照市委、市政府的工作部署,2012年10月,上海市规划和国土资源管理局组织启动上海市城市总体规划实施评估研究工作。2013年5月,杨雄市长组织召开市规划委员会,听取“关于上海市城市总体规划实施评估及城市未来发展若干思考的汇报”,对实施评估工作表示充分肯定,认为总体规划实施评估是城市发展和新一轮总体规划编制的重要技术支撑,并要求“开门做规划”,继续深化研究评估报告和开展战略讨论。随后,市规划国土资源局会同市发展改革委、市政府研究室、市政府发展研究中心、市建设交通委召开19 场专题研讨会,多次征询全市专家和人大政协相关专委会委员以及23 个委办局、17 个区县的意见。目前结合意见反馈情况,已修改完成《上海市城市总体规划实施评估报告》。主要内容如下: 一、总体评价 2001年5月,国务院批复同意《上海市城市总体规划(1999-2020)》,明确了上海建设“四个中心”和现代化国际大都市的战略目标,成为指导新世纪上海城市建设的纲领性文件。为应对世博会、虹桥枢纽、临港等国家战略和上海城市发展需要,2003 年和2006 年分别编制了城市近期建设规划,并与国民经济社会发展规划、土地利用总体规划等相衔接。总体规划不断深化细化,体现了较好的适应性,对引领和指导十几年来上海城市发展发挥了重要作用。 从城市总体规划实施成效来看,规划实施有力、有序、有效,城乡建设取得了巨大成就,主要表现在四个方面:一是城市经济总量和综合功能持续提升,经济结构不断优化,“四个中心”建设框架基本形成,现代化国际大都市的发展目标初步实现。二是虹桥商务区、世博园区、上海国际旅游度假区、临港地区、前滩地区、黄浦江两岸等重点地区建设取得重大进展,重点新城建设加速,城乡统筹的市域空间格局不断优化。三是以“三港三网”为重点的一系列枢纽型、功能性、网络化基础设施体系基本建成,城市运营支撑能力显著提高。四是各项民生工程切实推进,保障性住房建设和旧区改造力度加大,生态环境和公共设施建设成效显著。 从总体规划实施的具体指标来看,分为三种类型。第一类是提前实现2020 年规划指标,反映出城市建设步伐加快、能级不断增强、发展支撑能力提升的良性发展趋势。如城市化水平、市域高速公路总长、机场旅客吞吐量、港口集装箱吞吐量以及部分市政基础设施供应和处理能力等。第二类是突破2020 年规划控制指标,反映出城市规模快速扩张、用地绩效相

上海城市规划志.第二篇:上海城市总体规划

第二篇上海城市总体规划 (1) 概述 (1) 第一章建国初期上海城市规划 (2) 第一节上海市改建及发展前途问题意见书 (2) 第二节上海市发展方向图草案 (3) 第三节上海市总图规划示意图 (5) 第二章“二五”计划期间上海城市总体规划 (7) 第一节1956~1967年近期规划草案 (7) 第二节1958年城市建设初步规划总图 (8) 第三节上海城市总体规划的初步意见 (9) 第三章国务院批准的上海城市总体规划方案 (11) 第一节城市总体规划纲要 (12) 第二节城市总体规划方案 (14) 一、总体规划方案编制 (14) 二、总体规划方案主要内容 (15) 三、总体规划方案审批 (22) 第四章浦东新区总体规划 (25) 第一节浦东新区规划纲要和初步方案 (26) 第二节浦东新区总体规划方案 (27) 第二篇上海城市总体规划 概述 城市总体规划是根据城市的经济和社会发展目标而制定的指导城市合理发展和建设管理的蓝图,确定城市的性质、规模、发展方向、功能分区、重大基础设施布局,指导各项专业规划的编制和实施,总体部署各项建设。 建国初期,中共上海市委和市人民政府努力恢复发展生产,关心劳动人民生活,重视城市建设,提出为生产服务、为劳动人民服务、首先为工人阶级服务的方针,为城市规划和管理工作指明了方向。1949年12月,政务院邀请苏联专家希马柯夫(CиMAKOB)、巴莱尼柯夫(BEHEHиKOB)来上海指导城市建设和管理工作,1953年9月,穆欣(MOжиH)来上海指导编制《城市总图规划》,并作专题报告,为上海引进了苏联城市规划理论和工作方法,推进了上海城市规划工作的开展。 1956年,中共中央主席毛泽东《论十大关系》发表以后,中共上海市委及时制定了上海工业“充分利用,合理发展”的方针,对城市规划提出新的要求。1958年,国务院批准将江苏省的嘉定、上海、松江等10个县划归上海市,为上海城市发展提供了重要条件。这阶段编制的《上海市1956年~1967年近期城市规划草图》和《上海市1958年城市建设初步规划总图》,提出开辟近郊工业区和远郊卫星城,适应了工业发展和布局调整的需要,上海市城市布局开始形成以市区为主体,近郊工业区和远郊卫星城镇相对独立又有有机联系的

七大区域发展规划数字地图

七大区域发展规划数字地图 关中-天水经济区 区域概况:陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛部分县(商州、洛南、凤武、柞水)和甘肃省天水所辖行政区域,面积7.98万公里。2007年末总人口为2842万人,GDP 占西北地区的28.6%,规划期为2009~2020年。 空间布局:构建“一核(经济区核心西安)、一轴(宝鸡、铜川、渭南、商洛、杨凌、天水等次核心城市为节点,形成西部发达的城市群和产业聚集带)、三辐射(核心和次核心城市依托向外放射的交通干线,带动经济区南北两翼发展)”的空间发展框架体系。

广西北部湾经济区 区域概况:由南宁、北海、钦州、防城港四市所辖行政区域组成,陆地国土面积4.25万平方公里,2006年末总人口1255万人,规划期为2006-2020年。 空间布局:依据区域总体功能定位和资源环境承载能力、开发密度和发展潜力,将北部湾经济区划分为城市、农村和生态三类地区。 辽宁沿海经济带 区域概况:包括大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛6个沿海市所辖的21个市区和12个沿海县市,土地面积为3.63万平方公里,占辽宁省的24.5%。2009年7月1日国务院常务会议原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》,规划期为2009-2020年。 空间布局:从“五点一线”变为“一核、一轴、两翼”,强化大连-营口-盘锦主轴,壮大渤海翼(盘锦-锦州-葫芦岛渤海沿岸)和黄海翼(大连-丹东黄海沿岸及岛屿),形成“一核、一轴、两翼”的总体布局框架。

江苏沿海地区 区域概况:包括连云港、盐城和南通三市市区以及赣榆、东海等14个县(市)。沿海开发影响范围包括连云港、盐城和南通三市的全部区域。2005年,本区人口1712.74万,面积2.84万平方公里。6月11日,国务院常务会议上讨论并原则通过《江苏沿海地区发展规划》,规划期为2009—2020年。 空间布局:形成“三极(加快连云港、盐城和南通三个中心城市建设)、一带(托沿海高速公路、沿海铁路、通榆河等主要通道)、多节点(可建深水海港的区域)”的空间开发格局。

《上海市主体功能区规划》

上海市人民政府关于印发上海市主体功能区规划的通知 各区、县人民政府,市政府各委、办、局: 现将《上海市主体功能区规划》印发给你们,请认真贯彻执行。 上海市人民政府 2012年12月30日 上海市主体功能区规划 国土空间是我们赖以生存和发展的宝贵资源。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,科学开发利用有限的国土空间资源,必须推进主体功能区战略,根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力,统筹谋划人口、经济、生态布局和城市化格局,发挥空间资源的最大效益,实现全面协调可持续发展。 按照国家实施主体功能区战略的部署,全市推进形成主体功能区,有利于加快经济结构战略性调整,实现创新驱动、转型发展;有利于促进人口分布、经济布局与资源环境承载能力相适应,增强城市可持续发展能力;有利于加强区域统筹,促进区县差异化发展;有利于匹配区县的事权财权,缩小城乡之间、区县之间基本公共服务和人民生活水平的差距。 《上海市主体功能区规划》根据《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》、《全国主体功能区规划》、《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,结合《长江三角洲地区区域规划》、《上海城市总体规划(1999-2020年)》、《上海市土地利用总体规划(2006-2020年)》等编制,是本市国土空间开发的战略性、基础性、约束性规划,是科学开发国土空间的行动纲领和远景蓝图。 《上海市主体功能区规划》的规划范围覆盖本市所辖全部陆地国土空间和海域,规划目标到2020年,规划任务更加长远。在实施中可根据形势变化和评估结果适时调整修订。 第一章规划背景 改革开放特别是浦东开发开放以来,上海积极探索具有中国特色、时代特征、上海特点的发展道路,加快推进工业化、城市化,“四个中心”建设取得显著进展,经济持续平稳较快发展,人民生活水平显著提高。在经济社会发展取得巨大成就的同时,部分地区人口密度过高、资源环境约束趋紧的矛盾更加突出。保持上海经济社会持续健康协调发展,必须充分把握城市自然状况和资源环境承载能力,正确认识城市发展面临的问题和挑战。 第一节自然概况 上海地处长江三角洲前缘,东濒东海,南临杭州湾,西接江苏、浙江两省,北界长江入海口,正处我国南北海岸线的中部,交通便利,腹地广阔,位置优越,具有良好的区位条件。 ——地形。市域内除西南部有少数丘陵外,其余全部为坦荡低平的平原,是长江三角洲冲积平原的一部分,平均海拔高度4米左右。崇明岛为我国第三大岛,大金山为上海境内最高点,海拔高度103.4米。全市陆地国土空间为8359平方公里。 ——气候。属北亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。全年气候温和湿润,春秋较短,冬夏较长。这样的气候为人类的生产、生活提供了良好的条件。 ——水系。河湖众多,水网密布,河道(湖泊)总面积642.7平方公里。河网大多数属于黄浦江水系,主要有黄浦江及其支流苏州河、川杨河、淀浦河等。黄浦江全长113公里,流经市区,江道宽度300~770米,平均360米。苏州河上海境内段长54公里,河道平均宽度45米。最大的湖泊为淀山湖,面积62平方公里,其中本市区域内面积47.5平方公里。

上海市长兴岛岛域总体规划(2008-2020)

上海市长兴岛岛域总体规划(2008-2020 ) 时间: 2009-12-25来源:中国城市规划行业信息网 编制时间: 2008 年 5 月 -2008 年 12 月 审查批准情况:2009 年 2 月 27 日上海市人民政府以沪府(2009)17号文批复 获奖情况:优秀设计二等奖 项目负责人:方澜 项目参加人员:倪嘉谢靖怡周文娜易伟忠金敏冯洁陈晓鸣 长兴岛总平规划俯视图 规划概况 按照市委、市政府的有关指示精神,为加快推进长兴岛的开发建设,推进崇明、长兴、横沙三岛联动发展战略的实施,2008 年 5 月,上海市城市规划设计研究院受上海市规土局委托编制长兴岛岛域总体规划。

长兴岛 - 岛域总平面 规划内容 长兴岛规划立足打造世界先进的海洋装备岛、上海的水源生态岛和独具特色的旅游景观岛。按照产业发展、基础设施、城镇建设、社会配套和生态保护的“五位一体”发展任务, 合理构建长兴岛的远期发展建设规划。 规划岛域南部为产业基地,中部为城镇区,北部为生态空间。潘圆公路作为东西向贯穿全岛的交通干道,是南部城镇和产业区与北部生态区的主要分隔界面,也是岛内的主要功能轴和景观轴。 打造世界先进的海洋装备岛 人口规模 规划到 2020 年,预测长兴岛总人口为25 万人。其中,户籍人口由现状 3.6 万增加到约4.5 万,产业发展导人人口约20 万。 用地规模

规划到 2020 年,长兴岛建设用地约5078 公顷(含 690 公顷生产防护绿地和公共绿地),约占岛域总用地面积的54.5%。 土地使用规划图 长兴岛 - 土地开发控制图

产业发展 规划长兴岛将实现以海洋装备业为核心的产业发展目标。以打造核心产业区、配套产业区和产业备用区来实现长兴岛的海洋装备产业发展。 根据有关研究成果,本次规划明确了产业基地工业项目环境准入要求。长兴岛产业基地内禁止和控制引进电镀、表面处理等有较大污染的工业项目。具体限制和鼓励引入工业项目 的水耗和能耗控制标准执行国家环保部的有关规定和《上海工业产业导向及布局指南》的要求。 居住体系 为配合产业岛的建设,至2020 年,规划形成“一个新市镇、三个居住社区、四个中心 村”三级居住体系,在不同地区规划各类形式的住宅,满足不同类型居民的需求。 长兴岛 - 居住体系规划图 公共服务设施 针对长兴岛内外来务工人员较多人口结构特征,按照以人为本、构建和谐社会的目标和 理念,建立不同等级的公共服务设施配套体系,满足不同人群的生活需求。

上海市城市总体规划(2017-2035年)图集

( 2017-2035年)上 海 市 城市 总 体 规 划 图 集 上海市城市总体规划 (2017-2035年) 图集上海市人民政府二〇一八年一月发布 二〇 一八 年一 月发 布

目录 1-1 上海市域规划范围图 3-1 上海市域用地现状图(2015年) 3-2 上海市域现状影像图 4-1 上海市区位图 4-2 上海和近沪地区生态协调图 4-3 上海和近沪地区综合交通协调图 4-4 上海和近沪地区战略协同区图 4-5 上海市域空间结构图 4-6 上海市域城乡体系规划图 4-7 上海市域公共活动中心网络规划图 4-8 上海市域生态空间规划图 4-9 上海市域农业空间规划图 4-10 上海市域城镇空间(城市开发边界)规划图 4-11 上海市域文化保护控制线规划图 4-12 中央活动区用地布局规划示意图 4-13 上海主城区用地布局规划图 4-14 上海主城区绿地网络规划图 4-15 上海市域城镇圈规划图 5-1 上海市域科技创新布局规划图 5-2 上海市域先进制造业发展空间规划图

5-3 上海市域干线道路系统规划图 6-1 上海市域高等级公共服务设施布局引导图 6-2 上海市域历史文化保护规划图 6-3 上海市域蓝网绿道建设规划图 6-4 上海市域风貌分区图 7-1 上海市域生态网络规划图 8-1 上海市域绿线蓝线紫线规划控制图 总图:上海市域用地布局规划图 浦东新区战略指引图 黄浦区战略指引图 静安区战略指引图 徐汇区战略指引图 长宁区战略指引图 普陀区战略指引图 虹口区战略指引图 杨浦区战略指引图 宝山区战略指引图 闵行区战略指引图 嘉定区战略指引图 金山区战略指引图 松江区战略指引图

上海市长兴岛岛域总体规划(2008-2020)

上海市长兴岛岛域总体规划(2008-2020) 长兴岛总平规划俯视图 规划概况 按照市委、市政府的有关指示精神,为加快推进长兴岛的开发建设,推进崇明、长兴、横沙三岛联动发展战略的实施,2008年5月,上海市城市规划设计研究院受上海市规土局委托编制长兴岛岛域总体规划。

长兴岛-岛域总平面 规划内容 长兴岛规划立足打造世界先进的海洋装备岛、上海的水源生态岛和独具特色的旅游景观岛。按照产业发展、基础设施、城镇建设、社会配套和生态保护的“五位一体”发展任务,合理构建长兴岛的远期发展建设规划。

规划岛域南部为产业基地,中部为城镇区,北部为生态空间。潘圆公路作为东西向贯穿全岛的交通干道,是南部城镇和产业区与北部生态区的主要分隔界面,也是岛内的主要功能轴和景观轴。 打造世界先进的海洋装备岛 人口规模 规划到2020年,预测长兴岛总人口为25万人。其中,户籍人口由现状3.6万增加到约4.5万,产业发展导人人口约20万。 用地规模 规划到2020年,长兴岛建设用地约5078公顷(含690公顷生产防护绿地和公共绿地),约占岛域总用地面积的54.5%。

土地使用规划图

长兴岛-土地开发控制图 产业发展 规划长兴岛将实现以海洋装备业为核心的产业发展目标。以打造核心产业区、配套产业区和产业备用区来实现长兴岛的海洋装备产业发展。 根据有关研究成果,本次规划明确了产业基地工业项目环境准入要求。长兴岛产业基地内禁止和控制引进电镀、表面处理等有较大污染的工业项目。具

体限制和鼓励引入工业项目的水耗和能耗控制标准执行国家环保部的有关规定和《上海工业产业导向及布局指南》的要求。 居住体系 为配合产业岛的建设,至2020年,规划形成“一个新市镇、三个居住社区、四个中心村”三级居住体系,在不同地区规划各类形式的住宅,满足不同类型居民的需求。

余杭区区域总体规划概要

余杭区区域总体规划概要 余杭城市规划结构图(一副三组团) 一、功能定位与发展目标 1、功能定位 把余杭区打造成为杭州现代服务业副中心、长三角先进制造业基地、创新科教基地、文化休闲旅游中心、区域综合交通物流中心,杭州大都市区北部集“经济强区、生态城区、文化名区”为一体的现代化生活品质都市新区。 2、发展目标 2010年(近期)发展目标: 从2008-2010年的三年左右时间,经济社会呈现快速发展,区域融合进一步加深、创新能力和区域协调程度得到进一步提升,到2010年进入全面小康社会,中心城市基本实现现代化。 2020年(远期)发展目标:

到2020年左右,人均GDP总体达到当时世界上中等收入国家的较高水平,高新技术产业和现代服务业得到进一步发展,科教能力得到进一步提高,国际化水平进一步提升,资源消耗水平进一步下降,生态环境质量进一步改善,建成经济体系完备、创新能力强、高度国际化、社会和谐发展的一体化城市区域。 二、发展规模 1、人口规模与城市化水平 余杭区域2010年末常住人口规模为135.35万人,城市化水平达到68.3%,城镇人口92.4万人。 2020年末常住人口规模为164.94万人。城市化水平达到80.3%,城镇人口132.4万人。 2、用地规模 余杭区至2010年城乡建设用地总规模达到196.48平方公里,其中城镇建设用地规模为128.94平方公里,控制弹性增长空间14.16平方公里。 至2020年城乡建设用地总规模达到244.79平方公里,其中城镇建设用地规模为192.37平方公里,控制弹性增长空间29.36平方公里。

余杭城市规划结构图(一副三组团) 三、总体发展框架:一副*(临平副城)三组团(余杭组团良渚组团瓶窑组团)三带四廊 综合杭州城市总体规划中杭州大都市“一主三副三组团”的空间布局要求,基于杭州大都市区反磁力体系构建和余杭区域结构的重组要求,优化生产要素配置,调整完善城市空间布局,以副城为重点,做大做强临平副城,积极融入杭州主城;以组团为基础,推动组团格局重组,做优做美三大组团;以中心城镇为依托,以西部生态区为保障,形成资源共享、功能互补、协调发展的网络化都市新区。规划余杭区形成“一副、三组团、三带、四廊”的城乡空间组织框架。 1、“一副”是临平副城,包括临平街道(余杭经济开发区)、东湖街道、南苑街道、星桥街道、钱江经济开发区、运河镇、乔司镇以及塘栖镇、崇贤镇的京杭大运河以东区域,规划形成杭州大都市区的“反磁力”新城与长三角国际城市地区核心区块中的重要功能区块,强化在杭州网络化大都市中的副中心职能。将临平副城建设成为“山水生态新城,运河文化名城,综合发展副城”。 2、“三组团”是余杭组团、良渚组团和瓶窑组团