九年级数学解直角三角形的总复习华东师大版

九年级数学解直角三角形的总复习华东师大版

【同步教育信息】

一. 本周教学内容:

解直角三角形的总复习

二. 教学目标:

1. 掌握锐角三角函数的概念及性质。

2. 提高学生灵活应用锐角三角函数知识解直角三角形。

3. 提高学生解直角三角形的知识与方法在实际问题如,航海、测量等方面的应用,培养学生空间想象能力、作图能力、分析能力和计算能力。

三. 教学过程:

(一)知识的回顾:

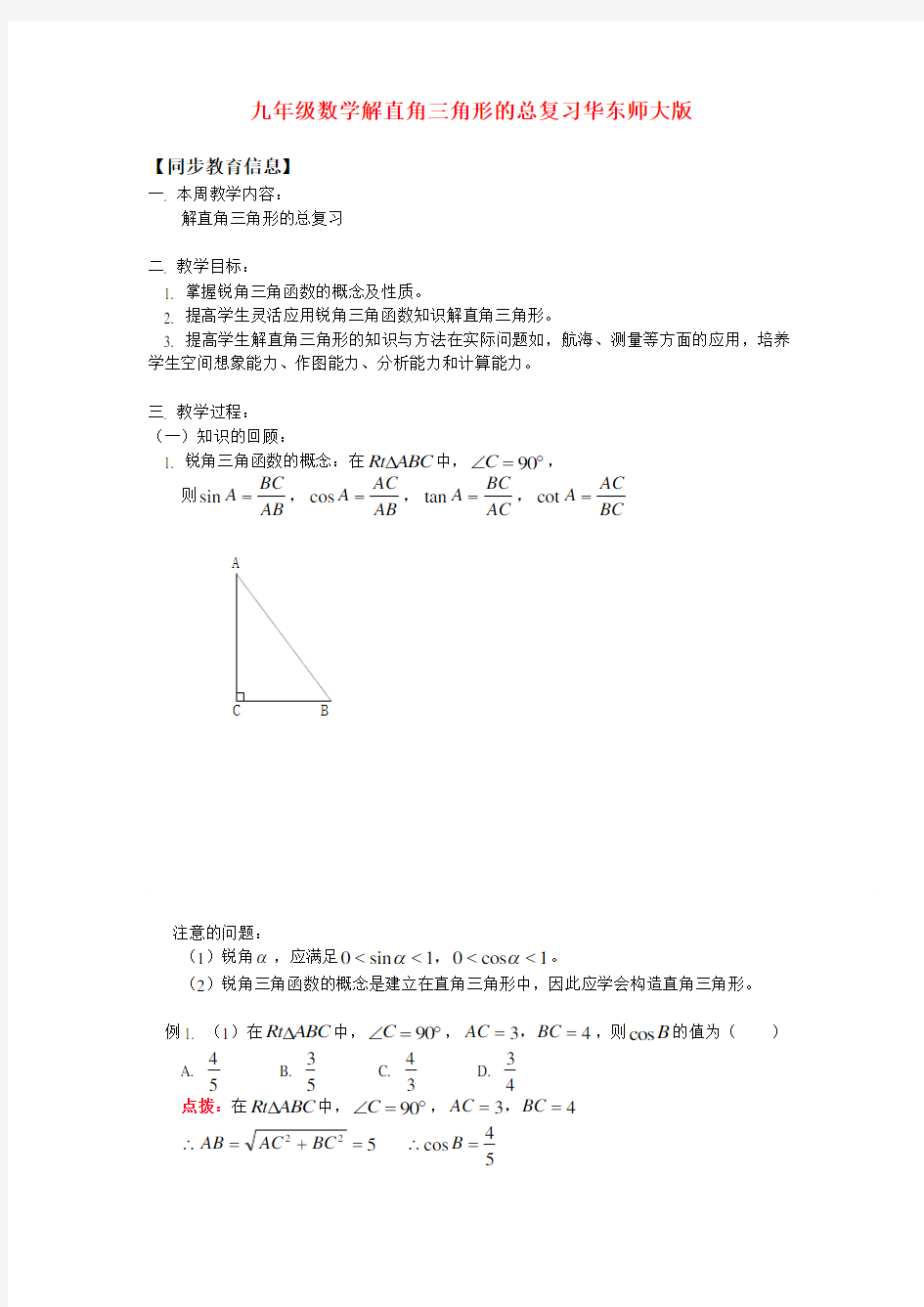

1. 锐角三角函数的概念:在Rt ABC ?中,∠=?C 90, 则sin cos tan cot A BC A AC A BC A AC

=

===

,,,

注意的问题:

(1)锐角α,应满足0101<<< (2)锐角三角函数的概念是建立在直角三角形中,因此应学会构造直角三角形。 例1. (1)在Rt ABC ?中,∠=?C 90,AC BC ==34,,则cos B 的值为( ) A. 45 B. 35 C. 43 D. 34 点拨:在Rt ABC ?中,∠=?C 90,AC BC ==34, ∴=+=∴=AB AC BC B 22 5 45 cos 答案:A (2)在?ABC 中,AB AC BC ===32,,则6cos B 等于( ) A. 3 B. 2 C. 33 D. 23 点拨:在?ABC 中,AB AC =,过A 点作AD BC ⊥于D 则BD CD B BD AB ==∴==11 3 ,cos 答案:B (3)在四边形ABCD 中,∠=?∠=∠=?==A B D BC AD 13590232,,,,则四边形ABCD 的面积是( ) 点拨:延长BA 、CD 交于E ,得Rt EAD ?和Rt EBC ? ∠=?∴∠=?-∠-∠-∠=?A C A B D 13536045, ∴?BEC 和?EAD 均为等腰直角三角形 S S EBC EAD ??= ??==??=122323612 222 ∴=-=-=S S S ABCD EBC EAD 四边形??624 答案:C (4)已知圆O 的半径为5,AB 是弦,P 是直线AB 上的一点,PB AB ==38,,则 tan ∠OPA 的值为( ) A. 3 B. 3 7 C. 13或73 D. 3或 37 点拨:过O 点作OC AB ⊥于C 则AC CB ==4,而PB =3 ∴点P 可在圆O 外或圆O 内 在?OCP 中, OC CP ==31,或CP =7 ∴∠= =tan OPA OC CP 3或3 7 答案:D (5)在?ABC 中,∠=?C 90,若∠=∠B A 2,则cot B 等于( ) A. 3 B. 33 C. 32 D. 12 点拨:在?ABC 中,∠=?∴∠+∠=?C A B 9090, 即:3903060∠=?∴∠=?∠=?A A B ,, ∴=?=cot cot B 6033 答案:B (6)在Rt ABC ?中,∠=?⊥ACB CD AB 90,于D ,AC =22,AB =23,设 ∠=BCD α,那么cos α的值是( ) A. 22 B. 2 C. 2 3 D. 6 3 点拨:在Rt ABC ?中,∠=?ACB 90 ∠+∠=?αACD 90 CD AB ⊥于D ,∠+∠=?ACD A 90 ∴∠=∠αA 则cos cos α== == A AC A B 22236 3 答案:D (7)已知AB 和CD 分别是半圆O 的直径和弦,AD 与BC 交于点E ,若∠=AEC α,则S S CDE ABE ??:等于( ) A. sin 2 α B. cos 2 α C. tan 2 α D. cot 2 α 点拨:连结AC ,由??ECD EAB ~ 可得S S CD AB EC AE CDE ABE ??=?? ?? ?=?? ? ??22 又AB 为圆O 直径,∴∠=?ACB 90 cos cos αα= ∴ =CE AE S S CDE ABE ??2 答案:B 例2. 某电信部门计划修建一条连结B 、C 两地的电缆,测量人员在山脚A 测得B 、C 两地的仰角分别为3045?? 、,在B 地测得C 地的仰角为60?,已知C 地比A 地高200m ,电缆BC 至少长多少米?(精确到01.m ) 解:作CH AF ⊥于H ,过B 作BD AF ⊥于D BE CH ⊥于E ,设BC x m =() 在Rt BCE ?中,BE BC x =?= cos6012 CE BC x =?= sin 6032 在Rt ACH ?中,AH CH =?=tan45200 ∴=-=-=-AD AH DH AH BE x 2001 2 BD EH x ==-20032 在Rt ABD ?中,∠=?∴=?BAD BD AD 3030,tan 由此得,200322001233 - =-?x x () 解得x =-≈2003200147 答:电缆BC 至少需要147米。 例3. 如图,山上有一座铁塔,山脚下有一矩形建筑物ABCD ,且建筑物周围没有开阔平整地带,该建筑物顶端宽度AD 和高度DC 都可直接测得,从A 、D 、C 三点可看到塔顶端 (1)请你根据现有条件,充分利用矩形建筑物,设计一个测量塔顶端到地面高度HG 的方案,具体要求如下: a. 测量数据尽可能少。 b. 在所给图形上,画出你设计的测量平面图,并将应测数据标记在图形上。(如果测A 、D 间距离,用m 表示,若测D 、C 间的距离,用n 表示,若测角用αβγ、、表示) (2)根据你测量的数据,计算塔顶端到地面的高度HG 。(用字母表示,测倾器高度忽略不计) 点拨: (1)方案,如图,只需测三个数据。 (2)设HG x =,在Rt CHG ?中,CG x =cot β 在Rt DHM ?中,DM x n =-()cot α ∴?=-?x x n cot ()cot βα ∴= ?-x n cot cot cos α αβ 例4. 如图:一轮船原在A 处,它的北偏东45?方向上有一灯塔P ,轮船沿着北偏西30?方向航行4小时到达B 处,这时灯塔P 正好在轮船的正东方向上,已知轮船的航速为25海里/时,求轮船在B 处时与灯塔P 的距离。 解:作AC PB ⊥于C 则在?ABC 中,∠=?==?=BAC AB BC AB 301003050,,sin AC AB =?=cos30503 在?ACP 中,∠=?==CAP CP AC 45503, ∴=+=+BP BC CP 50503 ∴轮船在B 处与灯塔P 的距离为()50503+海里。 例5. 如图:小明想测量电线杆AB 的高度,发现电线杆的影子恰好落在土坡的坡面CD 和地面BC 上,量得CD =62米,BC =6米,CD 与地面成45?的角,且在此时测得1 多少? 解:如图甲,在?ABC 中,AB AC CD AB =⊥,于D 且∠=?ACD 30,则∠=?BAC 60 ∴?ABC 为等边三角形,则底边上的高等于CD 在Rt ACD ?中, sin 603 ?= ∴=CD CD a , 图甲 如图乙,在Rt ACD ?中, ∠=?ACD 30 ∴∠=?DAC 60,即∠=?BAC 120 ∴∠=?B 30,过A 作AE BC ⊥于E , AE AB a = =11 【模拟试题】(答题时间:30分钟) 一. 填空题: 1. 在Rt ABC ?中,各边都扩大四倍,锐角A 的各三角函数值( ) A. 没有变化 B. 分别扩大四倍 C. 分别缩小到原来的 1 4 D. 不能确定 2. 在?ABC 中,a b c 、、分别为角A 、B 、C 的对边长,若sin cos A A ?=0,且α=?2c B cos ,则?ABC 的形状是( ) A. 等腰三角形 B. 等边三角形 C. 直角三角形 D. 等腰直角三角形 3. 已知在Rt ABC ?中,∠=?C 90,下列式子中不一定成立的是( ) A. tan cot A B = B. tan cot A B ?=1 C. sin()sin A B C += D. sin sin 22 1A B += 4. 若∠∠∠A B C 、、是三角形ABC 的三个内角,则sin A B +2 等于( ) A. sin C B. sin C 2 C. cos C 2 D. cos C 5. 在Rt ABC ?中,斜边AB 是直角边AC 的3倍,下列各式中正确的是( ) A. sin A =32 4 B. cos B = 13 C. tan A =2 4 D. cot B =22 二. 解答题: 1. 已知一只小虫从A点出发,在坡度为1:7的斜坡上爬到B,当AB=3m时,求它的高度上升了多少米。 2. 已知两建筑物的水平距离为a,从A点测得D、C的俯角αβ 、,求两建筑物的高为 3. 已知等腰三角形一腰上的高与腰的比为 2 2 ,求顶角为多少? 【试题答案】 一. 1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 二. 1. 解: 坡度i h l = ,即h l l h =∴=1 7 7, 又 AB l h h h h 2222224950=+=+= ∴=∴=AB h h m 5232 () 2. 过C 作CE AB ⊥于E ,则四边形EBDC 为矩形 ∴===CE BD a CD BE , 在Rt ABD ?中, ∠=ADB β ∴= ∴==?tan tan tan βββAB BD AB BD a , 在Rt ACE ?中, ∠=∴=ACE AE CE αα,tan AE CE a =?=tan tan αα ∴==-=-CD BE AB AE a (tan tan )βα 3. 如图甲:当?ABC 是锐角等腰三角形时 在Rt ADC ?中, sin A CD AC A ==∴∠=?2 2 45, 如图乙:当?ABC 为钝角三角形时,在Rt ACD ?中 sin ∠= =∴∠=?DAC CD AC DAC 2 2 45, 最新华东师大版九年级上册数学知识总结 华东师大版数学九年级上知识点小结 第21章 二次根式 1、二次根式的意义 形如)0(≥a a 的式子叫二次根式。 二次根式a 有意义,a 的取值范围是;0≥a 当a 0<时,a 在实数范围内没有意义。 2、最简二次根式 满足下列两个条件的二次根式,叫做最简二次根式: ①被开方数不含分母; ②被开方数中不含能开得尽方的因数或因式(被开方数因数因式的次数为1); ③分母不含根式。 3、同类二次根式 几个二次根式化成最简二次根式 以后,如果被开方数相同,这几个二次根式就叫做同类二次根式。 4、二次根式的主要性质 (1)双重非负性:)0(0≥≥a a (2)还原性:(a 2)=a )0(≥a 。 *(3)绝对性:?? ???<-=>==)0()0(0)0(2a a a a a a a 5、二次根式的运算 (1)因式的外移和内移 如果被开方数中有的因式能够开得尽方,那么,就可以用它的算术根代替而移到根 号外面;如果被开方数是代数和的形式,那么先分解因式,变形为积的形式,再移因式到根号外面。 反之,也可以将根号外面的正因式,平方后移到根号里面去。 (2)有理化因式与分母有理化 两个含有二次根式的代数式相乘,若它们的积不含二次根式,则称这两个代数式互为有理化因式。 把分母中的根号化去,叫做分母有理化。 (3)二次根式的加、减法 先把二次根式化成最简二次根式,再合并同类二次根式。步骤:一化二找三合并 (4)二次根式的乘、除法 二次根式相乘(除),就是把被开方数相乘(除),并将运算结果化为最简二次根 式。 0,0).a b ?=≥≥ = (0,0)b a ≥> (5)加法、乘法运算律,以及多项式的乘法公式,都适用于二次根式的运算。 第19章 解直角三角形 第1课时 §19.1 测 量 【教学目标】本节主要研究如何利用已学知识尤其是相似三角形的相关知识解 决生活中某些测量问题。 【教学重点】探究和解决生活中的某些测量问题。 【教学难点】探究解决生活中的某些测量问题的方法。 【教学方法】探究法 【教具准备】皮尺、测角仪 【教学过程】 一、问题引入 1.测量操场旗杆有多高? 如图19.1.1,站在操场上,请你的同学量出你在太阳下的影子长度、旗杆的影子长度,再根据你的身高,便可以计算出旗杆的高度。 图19.1.1 2.如果就你一个人,又遇上阴天,那怎么办呢?人们想到了一种可行的方法,还是利用相似三角形的知识。 二、试一试 如图19.1.2所示,站在离旗杆BE 底部10米处的D 点,目测旗杆的顶部,视线AB 与水平线的夹角∠BAC 为34°,并已知目高AD 为1米.现在请你按1∶500的比例将△ABC 画在纸上,并记为△A ′B ′C ′,用刻度直尺量出纸上B ′C ′的长度,便可以算出旗杆的实际高度. 你知道计算的方法吗?(请你量一量、算一算。) 实际上,我们利用图19.1.2(1)中 已知的数据就可以直接计算旗杆的高度,而这一问题的解决将涉及到直角三角 图19.1.2 形中的边角关系.直角三角形中,三条边有什么关系?它的边与角又有什么关系?这一切都是本章要探究的内容。 三、归纳小结: 两种测量的方法: 方法一:构造可以测量的与原三角形相似的小三角形,利用对应线段成比例的性质计算出所求线段的长; 方法二:利用比例尺在纸上画一个与实物三角形相似的小三角形,通过直尺测量出所求线段在纸上的长度,再利用比例尺计算出实际长度。 四、课堂练习 1.在一次数学活动课上,老师让同学们到操场测量旗杆的高度,然后回来交流各自的测量方法。小芳的测量方法是:拿一根高3.5米的竹竿直立在离旗杆27米的C处(如图所示),然后沿BC方向走到D处,这时目测旗杆顶部A到竹竿顶部E处恰好在同一直线上,又测得C、D两点的距离为3米,小芳的目高为1.5米,这样便可知道旗杆的高。你认为这种测量方法是否可行?请说明理由。 2.请你与你的同学一起设计两种方案,测量你们学校楼房的高度。 五.课后作业P99(习题19.1) 第2课时§19.2勾股定理(1) 【教学目标】1.研究直角三角形的特殊性质:勾股定理; 2.运用勾股定理进行简单的计算。 23.1 一元二次方程 教学目标: 1、知道一元二次方程的定义,能熟练地把一元二次方程整理成一般形式02 =++c bx ax (a ≠0)2、在分析、揭示实际问题的数量关系并把实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中使学生感受方程是刻画现实世界数量关系的工具,增加对一元二次方程的感性认识。3、会用试验的方法估计一元二次方程的解。 重点难点: 1.一元二次方程的意义及一般形式,会正确识别一般式中的“项”及“系数”。 2. 理解用试验的方法估计一元二次方程的解的合理性。 教学过程: 一 做一做: 1.问题一 绿苑小区住宅设计,准备在每两幢楼房之间,开辟面积为900平方米的一块长方形绿地,并且长比宽多10米,那么绿地的长和宽各为多少? 分 析:设长方形绿地的宽为x 米,不难列出方程 x(x +10)=900 整理可得 x 2+10x -900=0. (1) 2.问题2 学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率. 解:设这两年的年平均增长率为x ,我们知道,去年年底的图书数是5万册,则今年年底的图书数是5(1+x )万册;同样,明年年底的图书数又是今年年底的(1+x )倍,即5(1+x )(1+x)=5(1+x)2万册.可列得方程 5(1+x )2=7.2, 整理可得 5x 2+10x -2.2=0. (2) 3.思考、讨论 这样,问题1和问题2分别归结为解方程(1)和(2).显然,这两个方程都不是一元一次方程.那么这两个方程与一元一次方程的区别在哪里?它们有什么共同特点呢? ( 学生分组讨论,然后各组交流 )共同特点:(1) 都是整式方程 (2) 只含有一个未知数 (3) 未知数的最高次数是2 二、 一元二次方程的概念 上述两个整式方程中都只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2,这样的方程叫做一元二次方程).通常可写成如下的一般形式: ax 2+bx +c =0(a 、b 、c 是已知数,a ≠0)。 其中2 ax 叫做二次项,a 叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数,c 叫做常数项。. 数学九年级上册第24章解直角三角形 24.1 测量同步练习题 1.如图,一场暴风雨过后,垂直于地面的一棵树在距地面1米处折断,树尖B恰好碰到地面,经测量AB=2米,则树高为( ) A. 5 米 B. 3 米 C.(5+1)米 D.3米 2. 如图,李光用长为 3.2m的竹竿DE为测量工具测量学校旗杆的高度,移动竹竿,使竹竿顶端、旗杆顶端的影子恰好落在地面的同一点,此时,竹竿与这一点相距(AE)8m,与旗杆相距(BE)22 m,则旗杆的高为() A.12 m B.10 m C.8 m D.7 m 3. 身高为1.5米的小华在打高尔夫球,她在阳光下的影长为2.1米,此时她身后一棵树的影长为10.5米,则这棵树高为() A.7.5米B.8米 C.14.7米 D.15.75米 4. 小明想知道学校旗杆的高度,他发现旗杆上的绳子垂到地面还多了1米,当他把绳子的下端拉开5米后,发现下端刚好接触地面,则旗杆的高度为() A.11米 B.12米 C.13米 D.14米 5. 如图,有两棵树,一棵高12米,另一棵高6米,两树相距8米,一只鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,则小鸟至少要飞行______米. 6. 如图,B,C是河岸上两点,A是对岸岸边上一点,测得∠ABC=45°,∠ACB=45°,BC=60米,则点A到岸边BC的距离是______米. 7. 如图,铁道口栏杆的短臂长为1.2 m,长臂长为8 m,当短臂端点下降0.6 m时,长臂端点升高______m .(杆的粗细忽略不计) 8. 如图,阳光通过窗口照到室内,在地面上留下2.7米的亮区,已知亮区一边到窗口下的墙脚距离EC=8.7 米,窗口高AB=1.8米,那么窗口底边离地面的高BC= ________米. 9. 如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,AB=3,BC=4,将△ABC折叠,使点B恰好落在边AC上,与点B′重合,AE为折痕,则EB′=_______. 华东师大版九年级数学中考复习模拟试题 一、 填空题(20102=?) 1、1-2的相反数是 ,绝对值是 ,倒数是 。 2、因式分解=-+-++121232826m m m x x x 。 3、桌上摆着一个由正方体木块组成,主视图如A 所示,左视图如B 所示,这个几何体最多有 块木块,最少有 块木块。 4、一幢大楼有三个楼梯,4个人从楼上下来,4个人同走一个楼梯的概率 是 。 5、已知点)3,(-a P 与O(2,b)关于原点对称,则a= ,b= . 6、已知函数x k y = 与8+-=x y 有两个不同的交点,则k 的取值范围为 。 7、关于x 的方程(n-1)x n-1-2x n+1 +n=0是一元二次方程,则n= . 8、已知半径分别9CM 为3CM 和的两圆外切,那么它们的外公切线的中点到两圆切点的离是 。 9、如图AB=8CM ,BC=7CM ,AC=6CM ,BE=CE ,那么CD= 。 10、如图,矩形ABCD 的顶点A 在坐标原点,AB ,AD 分别在X 轴,Y 轴的正半轴上,点B 的坐标为(1,0),点D 的坐标为)3,0(,当此矩形绕点B 旋转到如图 A ’B’C’D’位置时C’的坐标为 . 二、选择题(20102=?) 11、在同一坐标系中,若直线x k y 1=与双曲线x k y 2=没有交点,那么一定 满足( ) A B B C E D (9) A D B O A’ C’ D’ C (10) X Y A 0 ,021<>k K B 0,021> 华师大版初中数学知识点总结 七年级上 第二章有理数 1.相反意义的量向东和向西,零上和零下,收入和支出,升高和下降,买进和卖出。 2.正数和负数 像+,+12,1.3,258等大于0的数(“+”通常不写)叫正数。 像-5,-2.8,-等在正数前面加“—”(读负)的数叫负数。 【注】0既不是正数也不是负数。 3.有理数 (1)整数:正整数、零和负整数统称为整数。 分数:正分数和负分数统称为分数。 有理数:整数和分数统称为有理数。 (2)有理数分类 1)按有理数的定义分类2)按正负分类 正整数正整数 整数0 正有理数 有理数负整数有理数正分数 正分数0 负整数 分数负有理数 负分数负分数 【注】有限循环小数叫做分数。 (3)数集把一些数组合在一起,就组成了一个数的集合,简称数集。所有的有理数组成的数集叫做有理数集,类似的,有整数集,正数集,负数集,所有的正整数和零组成的数集叫做自然数集或叫做非负整数集,所有负数和零组成的数集叫做非负数集。 4.数轴 (1)规定了原点、正方向和单位长度的直线叫做数轴。 【注】1)数轴的三要素:原点、正方向、单位长度缺一不可。 2)数轴能形象地表示数,所有的有理数都可用数轴上的点表示,但数轴上的点所表示的数并不都是有理数. (2)在数轴上比较有理数的大小 1)在数轴上表示的两个数,右边的数总比左边的数大。 2)由正、负数在数轴上的位置可知:正数都有大于0,负数都小于0,正数大于一切负数。 5.相反数 (1)只有符号不同的两个数称互为相反数,如-5与5互为相反数。 (2)从数轴上看,位于原点两旁,且与原点距离相等的两点所表示的两个数叫做互为相反数。(几何意义)(3)0的相反数是0。也只有0的相反数是它的本身。 (4)相反数是表示两个数的相互关系,不能单独存在。 (5)数a的相反数是—a。 (6)多重符号化简 多重符号化简的结果是由“-”号的个数决定的。如果“-”号是奇数个,则结果为负;如果是偶数个,则结果为正。可简写为“奇负偶正”。 6.绝对值 华师大版九年级(上)《第二十五章·解直角三角形》第三节 25.3 解直角三角形—4 作业 一、积累·整合 1. 如图,点A是一个半径为300米的圆形森林公园的中心,在森林公园附近有B、C两个村 庄,现要在B、C两村庄之间修一条长为1000米的笔直公路将两村连通,经测得∠ ABC=45o,∠ACB=30o,问此公路是否会穿过该森林公园?请通过计算进行说明。 2. 如图,山上有一座铁塔,山脚下有一矩形建筑物ABCD,且建筑物周围没有开阔平整地带, 该建筑物顶端宽度AD和高度DC都可直接测得,从A、D、C三点可看到塔顶端H,可供使用的测量工具有皮尺、测倾器。 (1)请你根据现有条件,充分利用矩形建筑物,设计一个测量塔顶端到地面高度HG的方案。具体要求如下:测量数据尽可能少,在所给图形上,画出你设计的测量平面图,并将应测数据标记在图形上(如果测A、D间距离,用m表示;如果测D、C间距离,用n表示;如果测角,用α、β、γ表示)。 (2)根据你测量的数据,计算塔顶端到地面的高度HG(用字母表示,测倾器高度忽略不计)。 3. 某一时刻,一架飞机在海面上空C点处观测到一人在海岸A点处钓鱼。从C点处测得A 的 俯角为45o;同一时刻,从A点处测得飞机在水中影子的俯角为60o。已知海岸的高度为 4 米,求此时钓鱼的人和飞机之间的距离(结果保留整数)。 A B H C 4. 在?ABC 中,∠=?=C A 901,tan ,那么cotB 等于( ) A B C D .... 32133 5. 已知α为锐角,下列结论: <>+=11sin cos αα <2>如果α>?45,那么sin cos αα> <3>如果cos α> 1 2 ,那么α(sin )sin αα-=-112 正确的有( ) A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 6. (1)计算:sin cos cot tan tan 3060456030?+?-?-??? (2)计算:22459044211 (cos sin )()()?-?+-?+--π 二、拓展·应用 7. 如图1,在?ABC 中,AD 是BC 边上的高,tan cos B DAC =∠。 (1)求证:AC =BD (2)若sinC BC = =12 13 12,,求AD 的长。 图1 8. 如图2,已知?ABC 中∠=∠C Rt ,AC m BAC =∠=,α,求?ABC 的面积(用α的三角函数及m 表示) 图2 9. 如图3,沿AC 方向开山修路,为了加快施工速度,要在小山的另一边同时施工。从AC 上的一点B ,取∠=?=ABD BD 145500,米,∠=?D 55。要使A 、C 、E 成一直线,那么开挖点E 离点D 的距离是( ) A. 50055sin ?米 B. 50055cos ?米 第22章一元二次方程 22.1 一元二次方程 【知识与技能】 1.知道一元二次方程的意义,能熟练地把一元二次方程整理成一般形式ax2+bx+c=0(a≠0). 2.在分析、揭示实际问题的数量关系并把实际问题转化为数学模型(一元二次方程)的过程中,使学生感受方程是刻画现实世界数量关系的工具,增加对一元二次方程的感性认识. 【过程与方法】 通过解决实际问题,把实际问题转化为数学模型,引入一元二次方程的概念,让学生认识一元二次方程及其相关概念,提高学生利用方程思想解决实际问题的能力. 【情感态度】 通过生活学习数学,并用数学解决生活中的问题来激发学生的学习热情. 【教学重点】 判定一个数是否是方程的根. 【教学难点】 由实际问题列出的一元二次方程解出根后,还要考虑这些根是否确定是实际问题的根. 一、情境导入,初步认识 问题1 绿苑小区住宅设计,准备在每两幢楼房之间,开辟面积为900平方米的一块长方形绿地,并且长比宽多10米,那么绿地的长和宽各为多少? 【分析】设长方形绿地的宽为x米,不难列出方程x(x+10)=900,整理可得x2+10x-900=0.(1) 问题2 学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率. 解:设这两年的年平均增长率为x,我们知道,去年年底的图书数是5万册,则今年年底的图书数是5(1+x)万册,同样,明年年底的图书数又是今年年底的(1+x)倍,即5(1+x)·(1+x)=5(1+x)2万册.可列得方程5 (1+x)2=7.2,整理可得5x2+10x-2.2=0(2) 【教学说明】教师引导学生列出方程,解决问题. 二、思考探究,获取新知 思考、讨论 问题1和问题2分别归结为解方程(1)和(2).显然,这两个方程都不是一元二次方程.那么这两个方程与一元二次方程的区别在哪里?它们有什么共同特点呢? 共同特点: (1)都是整式方程 (2)只含有一个未知数 (3)未知数的最高次数是2 【归纳总结】上述两个整式方程中都只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2,这样的方程叫做一元二次方程.通常可写成如下的一般形式: ? ? ? ? 华师大版九年级上册数学知识点总结 第21 章二次根式 1.二次根式的概念:形如的式子叫做二次根式. 2.二次根式的性质: ?(a > 0)(1)( a ) 2 =(a≥0);(2) 0);(3) 3.二次根式的乘除: a 2 = = ? (a = 0) ?(a < 0) ?= (a ≥0,b≥0) 计算公式:? ? ? = (a ≥0,b>0) 4.概念:?1.最简二次根式:(1) (2) (3) ? 2.同类二次根式: 5.二次根式的加减:(一化,二找,三合并) (1)将每个二次根式化为最简二次根式; (2)找出其中的同类二次根式; (3)合并同类二次根式. 6.二次根式化简求值步骤:(1)“一分”:分解因数(因式)、平方数(式);(2)“二移”:根据算 术平方根的概念,把根号内的平方数或者平方式移到根号外面;(3)“三化”:化去被开方数中的分母. 7.二次根式的混合运算: (1)二次根式的混合运算顺序与实数运算类似,先算乘方,再算乘除,最后算加减,有括号先算括号里面的. (2)对于二次根式混合运算,原来学过的所有运算律、运算法则及乘法公式仍然适用. (3)在二次根式混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍. 1.一元二次方程: 第22 章一元二次方程 1) 一元二次方程:含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2 的整式方程. 2) 一元二次方程的一般形式:ax2 +bx +c = 0(a ≠ 0) .它的特征:等式左边 是一个关于未知数x 的二次多项式,等式右边是零. ax 2 叫做二次项,a叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数;c叫做常数项.2.一元二次方程的解法: 1) 直接开平方法:利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法. 直接开平方法适用于解形如(x +a)2 =b 的一元二次方程.根据平方根的定义可知,x +a 是b 的平方根,当b ≥0时,x +a =± b ,x =-a ± b ,当b<0 时,方程没有实数根. 2) 配方法:配方法的理论根据是完全平方公式a2 ± 2ab +b2 = (a +b)2 ,把公式中的a 看做未知 数x,并用x 代替,则有x2 ± 2bx +b2 = (x ±b)2 . 九年级数学解直角三角形的总复习华东师大版 【同步教育信息】 一. 本周教学内容: 解直角三角形的总复习 二. 教学目标: 1. 掌握锐角三角函数的概念及性质。 2. 提高学生灵活应用锐角三角函数知识解直角三角形。 3. 提高学生解直角三角形的知识与方法在实际问题如,航海、测量等方面的应用,培养学生空间想象能力、作图能力、分析能力和计算能力。 三. 教学过程: (一)知识的回顾: 1. 锐角三角函数的概念:在Rt ABC ?中,∠=?C 90, 则sin cos tan cot A BC A AC A BC A AC = === ,,, 注意的问题: (1)锐角α,应满足0101<<< 答案:A (2)在?ABC 中,AB AC BC ===32,,则6cos B 等于( ) A. 3 B. 2 C. 33 D. 23 点拨:在?ABC 中,AB AC =,过A 点作AD BC ⊥于D 则BD CD B BD AB ==∴==11 3 ,cos 答案:B (3)在四边形ABCD 中,∠=?∠=∠=?==A B D BC AD 13590232,,,,则四边形ABCD 的面积是( ) 点拨:延长BA 、CD 交于E ,得Rt EAD ?和Rt EBC ? ∠=?∴∠=?-∠-∠-∠=?A C A B D 13536045, ∴?BEC 和?EAD 均为等腰直角三角形 S S EBC EAD ??= ??==??=122323612 222 ∴=-=-=S S S ABCD EBC EAD 四边形??624 答案:C (4)已知圆O 的半径为5,AB 是弦,P 是直线AB 上的一点,PB AB ==38,,则 tan ∠OPA 的值为( ) A. 3 B. 3 7 C. 13或73 D. 3或 37 华师大版九年级上册数学知识点总结 第21章 二次根式 1. 二次根式的概念:形如 的式子叫做二次根式. 2. 二次根式的性质: (1)=2)( a (a ≥0);(2 ;(3) ?? ? ??<=>==)0___()0___() 0___(____2a a a a 3. 二次根式的乘除: 计算公式:___(0,0) ___(0,0) a b a b ?=≥≥??=≥>?? 4. 概念: 1.2.?? ?最简二次根式:(1) (2) (3) 同类二次根式: 5. 二次根式的加减:(一化,二找,三合并 ) (1)将每个二次根式化为最简二次根式; (2)找出其中的同类二次根式; (3)合并同类二次根式. 6. 二次根式化简求值步骤:(1)“一分”:分解因数(因式)、平方数(式);(2)“二移”:根据算术平方根的概念,把根号内的平方数或者平方式移到根号外面;(3)“三化”:化去被开方数中的分母. 7. 二次根式的混合运算: (1)二次根式的混合运算顺序与实数运算类似,先算乘方,再算乘除,最后算加减,有括号先算括号里面的. (2)对于二次根式混合运算,原来学过的所有运算律、运算法则及乘法公式仍然适用. (3)在二次根式混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍. 第22章 一元二次方程 1. 一元二次方程: 1) 一元二次方程:含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整 式方程. 2) 一元二次方程的一般形式:)0(02≠=++a c bx ax . 它的特征:等式左边是一个关于未知数x 的二次多项式,等式右边是零. 2ax 叫做二次项,a 叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项 系数;c 叫做常数项. 2. 一元二次方程的解法: 1) 直接开平方法:利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法. 直接开平方法适用于解形如b a x =+2)(的一元二次方程.根据平方根 的定义可知,a x +是b 的平方根,当0≥b 时,b a x ±=+, b a x ±-=, 当b <0时,方程没有实数根. 2) 配方法:配方法的理论根据是完全平方公式22 2)(2b a b ab a +=+±,把公式中的a 看做未知数x ,并用x 代替,则有22 2)(2b x b bx x ±=+±. 配方法的步骤:先把常数项移到方程的右边,再把二次项的系数化为1,再同时加上1次项的系数的一半的平方,最后配成完全平方公式. 3) 公式法:公式法是用求根公式解一元二次方程的解的方法. 一元二次方程 ) 0(02≠=++a c bx ax 的求根公式: )04(2422≥--±-=ac b a ac b b x 4) 因式分解法:因式分解法就是利用因式分解的手段,求出方程的解的方法. 分解因式法的步骤:把方程右边化为0,然后看看是否能用提取公因式,公式法(这里指的是分解因式中的公式法)或十字相乘,如果可以,就可以化为乘积的形式. 3. 一元二次方程根的判别式: 一元二次方程 ) 0(02≠=++a c bx ax 中, ac b 42-叫做一元二次方程 )0(02≠=++a c bx ax 的根的判别式,通常用“?”来表示,即ac b 42-=?. 1) 当△>0时,一元二次方程有2个不相等的实数根; 华东师大版数学九年级上知识点小结 第21章 二次根式 1、二次根式的意义 形如)0(≥a a 的式子叫二次根式。 二次根式a 有意义,a 的取值范围是;0≥a 当a 0<时,a 在实数范围内没有意义。 2、最简二次根式 满足下列两个条件的二次根式,叫做最简二次根式: ①被开方数不含分母; ②被开方数中不含能开得尽方的因数或因式(被开方数因数因式的次数为1); ③分母不含根式。 3、同类二次根式 几个二次根式化成最简二次根式 以后,如果被开方数相同,这几个二次根式就叫做同类二次根式。 4、二次根式的主要性质 (1)双重非负性:)0(0≥≥a a (2)还原性:(a 2 )=a )0(≥a 。 *(3)绝对性:?? ???<-=>==)0()0(0) 0(2 a a a a a a a 5、二次根式的运算 (1)因式的外移和内移 如果被开方数中有的因式能够开得尽方,那么,就可以用它的算术根代替而移到根号外面;如果被开方数是代数和的形式,那么先分解因式,变形为积的形式,再移因式到根号外面。 反之,也可以将根号外面的正因式,平方后移到根号里面去。 (2)有理化因式与分母有理化 两个含有二次根式的代数式相乘,若它们的积不含二次根式,则称这两个代数式互为有理化因式。 把分母中的根号化去,叫做分母有理化。 (3)二次根式的加、减法 先把二次根式化成最简二次根式,再合并同类二次根式。步骤:一化二找三合并 (4)二次根式的乘、除法 二次根式相乘(除),就是把被开方数相乘(除),并将运算结果化为最简二次根式。 0,0).a b ? =≥≥ = (0,0)b a ≥> (5)加法、乘法运算律,以及多项式的乘法公式,都适用于二次根式的运算。 附:1、根式 )0,0(>≥a b a b 的化简方法 (1)把 a b 化为,a b 然后分母有理化为 .a ab (2)把a b 化为a a a b ??,然后化为 .a ab 2、 分母有理化的关健是确定有理化因式,其基本方法为: (1)根据(a )a =2 )0(≥a 可知a (2)根据平方差公式,可知b ±a 的有理化因式为b a μ,y b x a ±的有理化因式是y b x a μ 第22章 一元二次方程: 1、只含有一个未知数的整式方程,且都可以化为02 =++c bx ax (a 、b 、c 为常数,a ≠0)的形式,这 华东师大初中九年级数学上册教案 21.1. 二次根式(1) 教学目标:1a ≥0)的意义解答具体题目. 2、提出问题,根据问题给出概念,应用概念解决实际问题. 教学重难点关键:1a ≥0)的式子叫做二次根式的概念; 2a ≥0)”解决具体问题. 教学过程:一、回顾 当a 是正数时,a 表示a 的算术平方根,即正数a 的正的平方根. 当a 是零时,a 等于0,它表示零的平方根,也叫做零的算术平方根. 当a 是负数时,a 没有意义. 二、概括:a (a ≥0)表示非负数a 的算术平方根,也就是说,a (a ≥0)是一个非负数,它的平方 等于a .即有: (1)a ≥0(a ≥0); (2)2)(a =a (a ≥0). 形如a (a ≥0)的式子叫做二次根式. 注意:在二次根式a 中,字母a 必须满足a ≥0,即被开方数必须是非负数. 三、例题讲解 例题: x 是怎样的实数时,二次根式1-x 有意义? 分析 要使二次根式有意义,必须且只须被开方数是非负数. 解: 被开方数x-1≥0,即x ≥1. 所以,当x ≥1时,二次根式1-x 有意义. 思考:2a 等于什么? 我们不妨取a 的一些值,如2,-2,3,-3,……分别计算对应的a2的值,看看有什么规律: 概括: 当a ≥0时,a a =2; 当a <0时,a a -=2. 这是二次根式的又一重要性质.如果二次根式的被开方数是一个完全平方,运用这个性质,可以将它“开方” 出来,从而达到化简的目的.例如: 22)2(4x x ==2x (x ≥0); 2224)(x x x ==. 四、练习: x 取什么实数时,下列各式有意义. (1)x 43-; (2)23-x ; (3)2)3(-x ; (4)x x 3443-+- 五、 拓展 华师大版解直角三角形 教案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8- 解直角三角形 测量 教学目标:利用前面学习的相似三角形的有关知识,探索测量距离的几种方 法,初步接触直角三角形的边角关系。 教学重点:探索测量距离的几种方法。 教学难点:选择适当的方法测量物体的高度或长度。 教学过程: 一。复习引入: 当你走进学校,仰头望着操场旗杆上高高飘扬的五星红旗时,你也许想知道操场旗杆有多高我们知道可以利用相似三角形的对应边,首先请同学量出太阳下自己的影子长度,旗杆的影子长度,再根据自己的身高,计算出旗杆的高度。如果在阴天,你一个人能测量出旗杆的高度吗 二。新课探究: 例1. 书.试一试. 如图所示,站在离旗杆BE 底部10米处的D 点,目测旗杆的顶部,视线AB 与水平线的夹角∠BAC=34°,并已知目高AD 为1米。现在请你按1:500的比例得△ABC 画在纸上,并记为△A 1B 1C 1,用刻度尺量出纸上B 1C 1 的长度,便可以算出旗杆的实际高度。你知道计算的方 法吗 解:∵△ABC ∽△A 1B 2C 3, ∴AC:A 1C 1=BC:B 1C 1=500:1 ∴只要用刻度尺量出纸上B 1C 1的长度,就可以计算出BC 的长度,加上AD 长即为旗杆的高度。若量得B 1C 1=a ㎝,则BC=500a ㎝=5a ㎝。故旗杆高(1+5a)m. 说明:利用相似三角形的性质测量物体高度或宽度时,关键是构造和实物相似的三角形,且能直接测量出这个三角形各条线段的长,再列式计算出实物的高或宽等。 例2.为了测出旗杆的高度,设计了如图所示的三种方案,并测得图(a)中BO=6m,OD=3.4m,CD=1.7m 图(b)中CD=1m,FD=0.6m,EB=1.8m 图(c)中BD=9m,EF=;此人的臂长为0.6m 。 (1) 说明其中运用的主要知识;(2)分别计算出旗杆的高度。 (a ) (b ) (c ) O D C B A F E D C B A F E B C D A E D C B A 1 1 1 C B A 二次根式 21.1 二次根式 【知识与技能】 1.理解二次根式的概念,并利用a(a≥0)的意义解答具体题目. 2.理解a(a≥0)是非负数和(a)2=a. a=a(a≥0)并利用它进行计算和化简. 3.理解2 【过程与方法】 1.提出问题,根据问题给出概念,应用概念解决实际问题. 2.通过复习二次根式的概念,用逻辑推理的方法推出a(a≥0)是一个非负数,用具体数据结合算术平方根的意义导出(a)2=a(a≥0),最后运用结论严谨解题. 3.通过具体数据的解答,探究并利用这个结论解决具体问题. 【情感态度】 通过具体的数据体会从特殊到一般、分类的数学思想,理解二次根式的概念及二次根式的有关性质. 【教学重点】 1.形如a(a≥0)的式子叫做二次根式. 2. a(a≥0)是一个非负数;(a)2=a(a≥0)及其运用. 3. 【教学难点】 利用“a(a≥0)”解决具体问题. 关键:用分类思想的方法导出a(a≥0)是一个非负数;用探究的方法导出 一、情境导入,初步认识 回顾: 当a是正数时,a表示a的算术平方根,即正数a的正的平方根. 当a是零时,a等于0,它表示零的平方根,也叫做零的算术平方根. 当a是负数时,a没有意义. 【教学说明】通过对算术平方根的回顾引入二次根式的概念. 二、思考探究,获取新知 概括:a(a≥0)表示非负数a的算术平方根,也就是说,a(a≥0)是一个非负数,它的平方等于a.即有: (1)a≥0;(2)(a)2=a(a≥0). 形如a(a≥0)的式子叫做二次根式. 注意:在a中,a的取值必须满足a≥0,即二次根式的被开方数必须是非负数. 思考:2a等于什么? 我们不妨取a的一些值,如2,-2,3,-3等,分别计算对应的2a的值,看看有什么规律. 概括:当a≥0时,2a=a;当a<0时,2a=-a. 三、运用新知,深化理解 1.x取什么实数时,下列各式有意义? 2.计算下列各式的值: 最新华师大版初中数学教科书目录 七年级上 第1章走进数学世界 数学伴我们成长 人类离不开数学 人人都能学会数学 第2章有理数 § 2.1有理数 1. 正数与负数 2. 有理数 § 2.2数轴 1. 数轴 2. 在数轴上比较数的大小 § 2.3相反数 § 2.4绝对值 § 2.5有理数的大小比较 § 2.6有理数的加法 1. 有理数的加法法则 2. 有理数加法的运算律 § 2.7有理数的减法 § 2.8有理数的加减混合运算 1. 加减法统一成加法 2. 加法运算律在加减混合运算中的应用§ 2.9有理数的乘法 1. 有理数的乘法法则 2. 有理数乘法的运算律 § 2.10有理数的除法 § 2.11有理数的乘方 § 2.12科学记数法 § 2.13有理数的混合运算 § 3.1列代数式 1.用字母表示数 2.代数式 3.列代数式 § 3.2代数式的值 § 3.3整式 1.单项式 2.多项式 3.升幕排列与降幕排列§ 3.4整式的加减 1. 同类项 2. 合并同类项 3. 去括号与添括号 4. 整式的加减 第4章图形的初步认识 § 4.1生活中的立体图形 § 4.2立体图形的视图 1. 由立体图形到视图 2. 由视图到立体图形 § 4.3立体图形的表面展开图 § 4.4平面图形 § 4.5最基本的图形一点和线 1. 点和线 2. 线段的长短比较 § 4.6 角 1. 角 2. 角的比较和运算 3. 余角和补角 第5章相交线与平行线 § 5.1相交线 1. 对顶角 2. 垂线 3. 同位角、内错角、同旁内角§ 5.2平行线 1. 平行线 2. 平行线的判定 3. 平行线的性质 七年级下 第6章一元一次方程 § 6.1从实际问题到方程 § 6.2解一元一次方程 1. 等式的性质与方程的简单变形 2. 解一元一次方程 § 6.3实践与探索 第7章一次方程组 § 7.1二元一次方程组和它的解 § 7.2二元一次方程组的解法 华东师大版数学教材九年级(上)教材分析 作者:李伟金(课堂教学评价技能与方法广西崇左大新课堂教学评价技能与方法六班) 评论数/浏览数: 0 / 613 发表日 期: 2010-12-13 23:25:27 二次根式一元二次方程图形的相似解直角三角形随机事件的概率 第二十二章二次根式 一、教学内容: 本章的主要内容是二次根式的概念和基本性质,二次根式的化简以及二次根式的运算。 二、教学目标: 1.了解二次根式的概念,理解二次根式有意义的条件和基本性质。 2.了解二次根式的性质,并会用来化简二次根式。 3.理解二次根式的乘除法法则,会进行简单的二次根式的乘除运算。 4.理解同类二次根式的概念和二次根式的加减法法则,会进行简单的二次根式的加减运算。5.了解最简二次根式的概念,能运用二次根式的有关性质进行化简。 三、课时安排: 22.1二次根式…………(2课时) 22.2二次根式的乘除法…(3课时) 22.3二次根式的加减法…………(1课时) 复习……………………………(2课时) 第23章一元二次方程 一、教学目标 1.联系一次方程、方程组和函数的基本知识,继续探索实际问题中的数量关系及其变化规律,让学生进一步体会“方程是刻画现实世界的一个有效的数学模型”。 2.了解一元二次方程的基本概念,理解一元二次方程解法的基本思想及其与一元一次方程的联系,体会两者之间相互比较和转化的思想方法。 3.理解配方法的意义,会用直接开平方法、因式分解法、公式法、配方法解简单的数字系数的一元二次方程。 4.会根据具体问题中的数量关系列出一元二次方程并求解,能根据问题的实际意义,检验所得的结果是否和合理。 5.联系实际,让学生进一步经历“问题情境——建立模型——求解——解释与应用”的过程,获得更多运用数学知识分析、解决实际问题的方法和经验,更好地体会数学的价值。 6.结合实践与探索,让学生经历探究性学习的过程,从根本上改变学习方式,发展思维,提高学生自主学习和合作交流两方面的能力。 二、教材特点 本章的内容主要有两个方面: (1)一元二次方程的基本概念及其解法; (2)一元二次方程在实际问题中的应用——实践与探索。教材充分注意了两者的关系,始终将本章的教学置于实际情境之中,让学生充分感受和经历在实际问题中抽象出数学模型,并回到实际问题中进行解释、检验和应用的过程,体会数学的价值。 一元二次方程的学习是一次方程、方程组和不等式知识的延续与深化,也是函数等重要数学思想方法的基础,根据课程改革的基本理念,教材中作了如下安排: 1.创设学生熟悉的生活情境,联系实际,导入对基本内容的学习与探索,选用的题材贴近学生生活,具有时代气息,有利于激发学生的学习兴趣,体现数学的价值。注重引导学生对实际问题进行数量关系的分析,体现数学建模的思想和方法,破除形式化的概念教学和繁琐的模式训练。 2.删繁就简,注意数学思想方法的渗透,重视学生能力的培养。教材简化了概念的引入,删除了一些繁琐而实际意义不大的解方程运算,以及一些繁、难、偏、旧的应用问题。注重引导学生参与知识的探索过程,在介绍一元二次方程的解法时,注意与一元一次方程知识的联系与转化,并引导学生体会和熟悉几种解法之间的相互关系。 3.充分体现以学生为主体的教育理念,教材从例题、练习的安排及其开放性设计,到设置“实践与探索”单元,都力图创设有利于学生进行自主探索与合作交流的情境。 华东师大版 初中数学按章节目录七年级上 第1章走进数学世界 §1.1 从实际问题到方程:1. 数学伴我们成长;2. 人类离不开数学;3. 人人都能学会数学;阅读材料华罗庚的故事;视数学为生命的陈景润;少年高斯的速算; §1.2 让我们来做数学;1. 跟我学;2. 试试看;阅读材料幻方. 第2章有理数 §2.1 正数和负数:1. 相反意义的量;2. 正数与负数;3. 有理数; §2.2 数轴;1. 数轴;2. 在数轴上比较数的大小; §2.3 相反数; §2.4 绝对值; §2.5 有理数的大小比较;1. 数轴;2. 在数轴上比较数的大小; §2.6 有理数的加法;1. 有理数的加法法则; 2. 有理数加法的运算律; §2.7 有理数的减法; §2.8 有理数的加减混合运算;1. 加减法统一成加法;2. 加法运算律在加减混合运算中的应用; 阅读材料中国人最早使用负数; §2.9 有理数的乘法;1. 有理数的乘法法则; 2. 有理数乘法的运算律; §2.10 有理数的除法; §2.11 有理数的乘方; 阅读材料10003与31000; §2.12 科学记数法; 阅读材料光年和纳米; §2.13 有理数的混合运算; §2.14 近似数和有效数字; §2.15 用计算器进行数的简单运算; 阅读材料从结绳记数到计算器; 小结; 复习题 第3章整式的加减 §3.1 列代数式:1. 用字母表示数;2. 代数式; 3. 列代数式;§3.2 代数式的值; 阅读材料有趣的“3x+ 1”问题; §3.3 整式;1. 单项式;2. 多项式;3. 升幂排列与降幂排列; §3.4 整式的加减;1. 同类项;2. 合并同类项; 3. 去括号与添括号; 4. 整式的加减; 阅读材料用分离系数法进行整式的加减运算;供应站的最佳位置在哪里; 复习题; 课题学习身份证号码与学籍号 第4章图形的初步认识 §4.1 生活中的立体图形; 阅读材料欧拉公式; §4.2 画立体图形;1. 由立体图形到视图;2. 由视图到立体图形; §4.3 立体图形的表面展开图; §4.4 平面图形; 阅读材料七巧板; §4.5 最基本的图形-点和线;1. 点和线;2. 线段的长短比较; §4.6 角;1. 角;2. 角的比较和运算;3. 角的特殊关系; §4.7 相交线;1. 垂线;2. 相交线中的角;§4.8 平行线;1. 平行线;2. 平行线的识别; 3. 平行线的特征; 小结; 复习题; 第5章数据的收集与表示 §5.1 数据的收集;1. 数据有用吗;2. 数据的收集; 阅读材料赢在哪里;谁是《红楼梦》的作者;§5.2 数据的表示;1. 利用统计图表传递信息;2. 从统计图表获取信息; 阅读材料计算机帮我们画统计图 小结; 复习题; 课题学习图标的收集与探讨 七年级下: 第6章一元一次方程; §6.1 从实际问题到方程; §6.2 解一元一次方程;1. 方程的简单变形; 2. 解一元一次方程; 阅读材料丢番图的墓志铭与方程;最新华东师大版九年级上册数学知识总结培训资料

华师大版解直角三角形教案

华东师大版数学九年级上册教案

华东师大版九年级上册数学第24章《解直角三角形》分课时练习题及答案

华东师大版九年级数学中考复习模拟试题

2018年华师大版初中数学知识点总结

华师大版-数学-九年级上册-25.3 解直角三角形-4 同步作业

华师大版九年级数学上册全册教案

九年级上学期-数学-知识点总结(华东师大版)

九年级数学解直角三角形的总复习华东师大版

华东师范大学出版社九年级上册数学知识点总结

最新华东师大版九年级上册数学知识总结word版本

华东师大版九年级数学上全册完整教案

华师大版解直角三角形教案

2017年华东师大版九年级数学上册全册教案(含教学反思)

(完整版)华师大版初中数学目录(新)

华东师大版数学教材九年级

华东师大版初中数学按章节目录(最新整理)