从痛苦中顿悟—《麦田里的守望者》成长主题解读

最新英语专业全英原创毕业论文,都是近期写作

1 中学生英语自主学习能力的培养

2 济慈六大颂诗的意象

3 教师在农村初中英语游戏教学中的角色分析--以某中学为例

4 从精神分析角度看《宠儿》中塞斯的内心世界——黑人民族精神重塑

5 从《宠儿》的人物形象中分析莫里森的种族观

6 通过《生活大爆炸》分析美国情景喜剧中的文化

7 论《紫色》中的性别暴力

8 《哈利波特》中的励志精神

9 目的论视角下新闻标题汉译英研究

10 英语文化中的禁忌语

11 “美国梦”:《嘉莉妹妹》和《了不起的盖茨比》的比较研究

12 如何提高中学生的词汇学习能力

13 《抽彩》和《蝇王》的艺术魅力比较

14 从翻译目的论角度分析商务广告翻译

15 斯佳丽性格的自我超越和升华

16 从语域理论角度分析商务发盘函的翻译策略

17 论《永别了,武器》中战争对人物的影响

18 从文化角度看商标翻译的失误

19 文化杂糅背景下的身份诉求——解读奈保尔的《半生》

20 The Elementary Stage Translation Teaching Design for Undergraduate English Majors

21 《傲慢与偏见》中的三层反讽

22 标记信息结构在字幕翻译中的应用

23 从“狗”和“龙”的谚语看中西方文化差异

24 《野性的呼唤》中的自然主义

25 论口译中的跨文化意识

26 《红字》中的象征主义的应用及例证

27 Difference in Chinese and Western modes of Thinking and Its Influence on College English Writing

28 A Comparative Study of the Auspicious Culture in Wedding Custom between China and the West

29 An Analysis of the Leading Character in ‘The Old Man and the Sea’

30 《威尼斯商人》中的人物夏洛克性格分析

31 《马克?吐温—美国的镜子》中的中英文衔接手段的对比和翻译

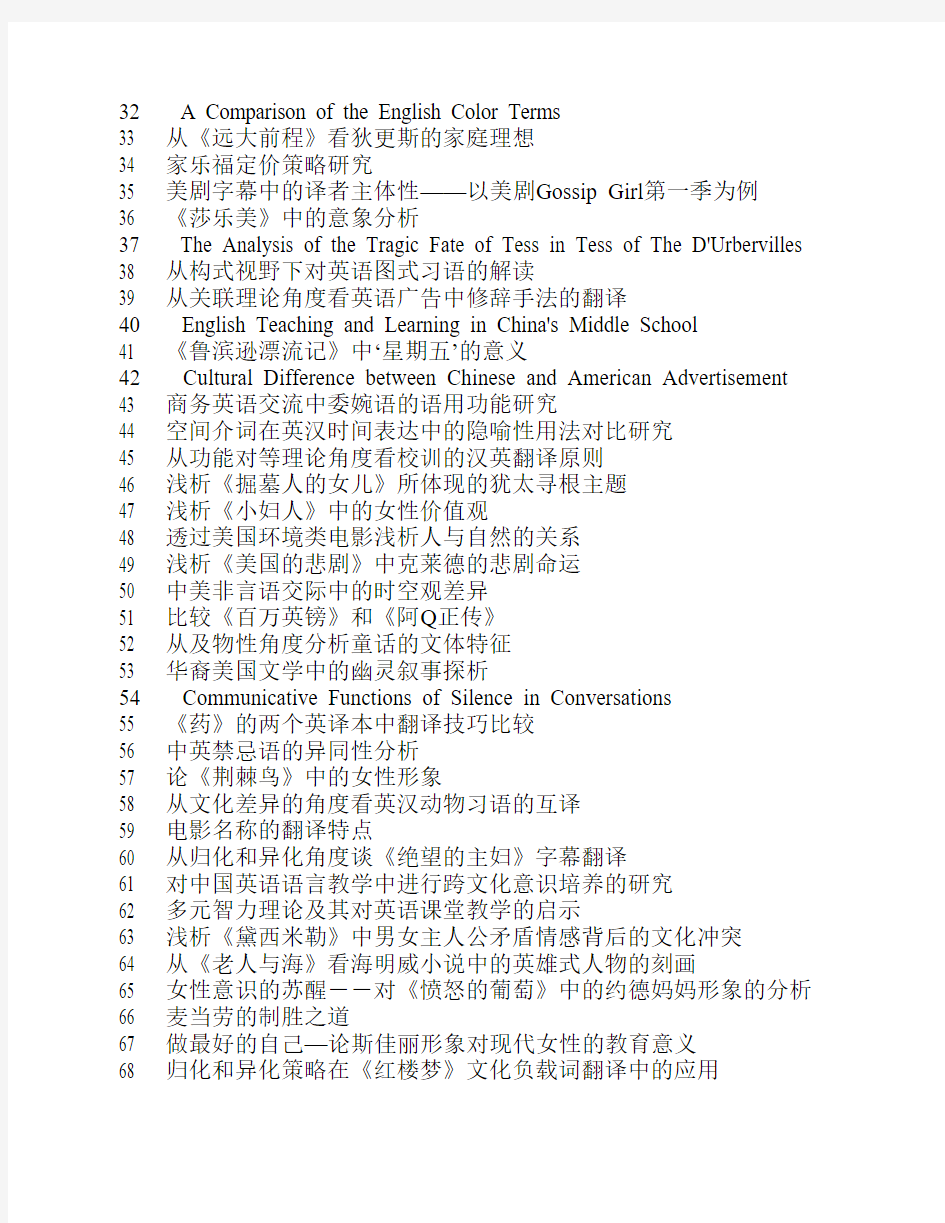

32 A Comparison of the English Color Terms

33 从《远大前程》看狄更斯的家庭理想

34 家乐福定价策略研究

35 美剧字幕中的译者主体性——以美剧Gossip Girl第一季为例

36 《莎乐美》中的意象分析

37 The Analysis of the Tragic Fate of Tess in Tess of The D'Urbervilles

38 从构式视野下对英语图式习语的解读

39 从关联理论角度看英语广告中修辞手法的翻译

40 English Teaching and Learning in China's Middle School

41 《鲁滨逊漂流记》中‘星期五’的意义

42 Cultural Difference between Chinese and American Advertisement

43 商务英语交流中委婉语的语用功能研究

44 空间介词在英汉时间表达中的隐喻性用法对比研究

45 从功能对等理论角度看校训的汉英翻译原则

46 浅析《掘墓人的女儿》所体现的犹太寻根主题

47 浅析《小妇人》中的女性价值观

48 透过美国环境类电影浅析人与自然的关系

49 浅析《美国的悲剧》中克莱德的悲剧命运

50 中美非言语交际中的时空观差异

51 比较《百万英镑》和《阿Q正传》

52 从及物性角度分析童话的文体特征

53 华裔美国文学中的幽灵叙事探析

54 Communicative Functions of Silence in Conversations

55 《药》的两个英译本中翻译技巧比较

56 中英禁忌语的异同性分析

57 论《荆棘鸟》中的女性形象

58 从文化差异的角度看英汉动物习语的互译

59 电影名称的翻译特点

60 从归化和异化角度谈《绝望的主妇》字幕翻译

61 对中国英语语言教学中进行跨文化意识培养的研究

62 多元智力理论及其对英语课堂教学的启示

63 浅析《黛西米勒》中男女主人公矛盾情感背后的文化冲突

64 从《老人与海》看海明威小说中的英雄式人物的刻画

65 女性意识的苏醒--对《愤怒的葡萄》中的约德妈妈形象的分析

66 麦当劳的制胜之道

67 做最好的自己—论斯佳丽形象对现代女性的教育意义

68 归化和异化策略在《红楼梦》文化负载词翻译中的应用

69 中美文化差异对商务谈判的影响

70 澳大利亚传记文学中的土著文化:以《我的位置》为例

71 跨文化交际中身势语的运用对比分析

72 中文菜名英译的失误与分析

73 “一只陷入囹圄的小鸟”——苔丝的悲剧命运分析

74 从《男孩们女孩们》看身份问题对艾丽斯?门罗文学创作的影响

75 论美国黑人地位的改变

76 动物习语在英汉文化中的异同分析

77

78 女性哥特视角下的《蝴蝶梦》

79 论《海浪》中体现的死亡意识和生命意识

80 沃尔特?惠特曼的民主观解读

81 A Comparative Study of “Two Roses” in Wuthering Heights--Catherine Earnshaw and Catherine Linton

82 论莎格?艾弗瑞在《紫色》中的角色

83 从文化角度谈商标的中英互译

84 论《兔子归来》中黑人民权意识的觉醒

85 “垮掉的一代”与中国“后”比较研究——以摇滚音乐为分析视角

86 人性的堕落——解析《蝇王》人性恶的主题

87 从童话看中西方儿童教育的差异

88 广告英语及其翻译

89 威廉福克纳的女性观—《喧哗与骚动》女性性格分析

90 从足球看中西文化差异

91 论英文电影名翻译

92 欧?亨利作品中的人生的价值探索

93 英语广告中的礼貌原则

94 中式英语形成的原因以及在英语学习中克服中式英语的对策

95 《格列佛游记》对理性的反思与批判

96 英语商务信函的礼貌用语

97 论英语习语的文化内涵及其翻译策略

98 从生态视角解读《瓦尔登湖》

99 A Tentative Study of Affective Factors in Second Language Acquisition 100 西进运动对美国民族精神的影响

101 A Comparative Study of Cultural Factors in Two English Versions of Kong Yiji— From the Perspective of Skopos Theory

102 英汉动物习语的文化差异研究

103 从文学伦理阐释《榆树下的欲望》母杀子的悲剧

104 论英汉动物隐喻的异同及其对英语学习的启示

105 从文化的角度看英语电影片名的翻译

106 高中英语课堂师生互动研究

107 尼斯湖和西湖—中西方旅游性格差异研究

108 A Research on the Translation of the Chinese Dish Names

109 海明威《印第安人营地》新解

110 On the Disposal of Cultural Differences in the Translation

111 浅谈中西方非言语交际中身势语差异

112 浅析哈代笔下经典女性苔丝和苏的人物形象

113 On Carl’s Personality in Titanic

114 海斯特?白兰的自救与霍桑的宗教观

115 On the Gothic Feature of Edgar Allan Poe’s The Black Cat

116 扼杀在萌芽中的期许— “一小时里故事”中的女权渴望

117 浅析对信用证软条款的防范

118 分析简爱的美

119 从异化和归化的角度浅析中文菜单的英译

120 经贸英语中的缩略语现象及其应用

121 从跨文化交际角度看《贵妇画像》中的文化冲突

122 The Analysis of the Representative Images in The Waste Land

123 英语报刊新闻标题缩略语探究

124 动物习语在英汉文化中的异同分析

125 《高级英语》中某些修辞手法赏析

126 合作学习理论在中学英语课堂中的应用

127 浅谈中西文化中的思维差异

128 心灵探索之旅——析《瓦尔登湖》的主题

129 A Semantic Analysis of the Written Errors Committed by Chinese English Majors

130 从春节与圣诞节习俗看中西方文化差异

131 论汉英翻译软件的局限性

132 浅谈英语语言中的性别歧视现象

133 英语新闻标题的汉译方法——以英国《金融时报》中文网为例134 成功智力理论对英语素质教育的启示

135 论英语委婉语的构成与翻译

136 社会因素对汉语中英语外来词的影响

137 非语言交际在国际商务谈判中的运用

138 Yellow Peril–the Image of Fu Manchu in the West

139 试论任务型教学法在英语阅读教学中的应用

140 中美文化视阈中的商务谈判风格

141 浅谈美国职场上的性别歧视及其原因

142 从关联理论看《阿甘正传》的字幕翻译

143 从《绝望主妇》分析中美女性差异

144 从标记理论看英语词汇性别歧视现象

145 An Analysis of Racism in Of Mice and Men

146 乌托邦和老子道家思想的比较研究

147 美国女性地位变化浅析

148 超越和世俗——对《月亮和六便士》中Strickland和Stroeve的对比分析

149 艾米丽?狄金森诗歌中的自然情结(开题报告+论文 )

150 从成长教育理论视角解读奥利弗?退斯特的生活经历

151 American Individualism and Its Reflection in the Film Erin Brockovich 152 从唯美主义角度分析《莎乐美》中邪恶的灵魂

153 (日语系毕业论文)关于中日赞赏语的比较研究

154 论“韩流”在中国

155 以女性主义视角分析《教父》中的人物形象

156

157 高中英语阅读技巧教学

158 从《瓦尔登湖》看梭罗的自然观

159 The Tragic Color of Tender Is the Night

160 A Survey of the Manifestations of “Babel” in the Movie Babel

161 论英语词汇中性别歧视现象及其产生的根源

162 《红字》的人文主义色彩

163 Application of Constructivism to Task-based Reading Teaching in Senior High School

164 析《远大前程》主人公性格之路

165 简爱与林黛玉的形象比较分析

166 十九世纪英国女性小说中的两位灰姑娘——伊利莎白?班纳特和简?爱形象比较

167 论《双城记》中的爱情

168 《雨中的猫》中女性主体意识的觉醒

169 浅析《了不起的盖茨比》中的象征主义

170 透过《马丁?伊登》看杰克伦敦对超人哲学的矛盾心态

171 《尤利西斯》与《春之声》中意识流手法的不同

172 分析《基督山伯爵》爱德蒙的二重性格

173 A Comparison of the English Color Terms

174 刘易斯小说《巴比特》中的都市景观和人物描写分析

175 从清教理想主义角度解读《红字》中的和谐思想

176 Study of Themes of George Bernard Shaw’s Social Problem Plays

177 美国犹太文化与传统犹太文化的冲突——浅析《再见吧,哥伦布》

178 The Temptation and Disillusionment of Gatsby’s Pursuit of Dream 179 英汉形状类量词的隐喻认知分析

180 文化适应性原则在食品商标翻译中的应用

181 A Glimpse of Intercultural Marriage between China and Western Countries

182 英雄还是魔鬼-论亚哈船长的双重性格

183 弗吉尼亚伍尔夫《墙上的斑点》的叙事技巧分析

184 从谷歌和百度两大企业的管理方式看中美企业文化的差异

185 英汉习语翻译下文化价值观的差异

186 英语谚语的民族性及其艺术特色

187 Reconstructed Motherhood in Beloved

188 Coincidences and Images in The Mayor of Casterbridge, Tess of the D’Urbervilles

189 A Study on the Effectiveness of Cooperative Learning in Junior High School

190 英汉委婉语的对比及翻译

191 英语导游词翻译的原则与技巧

192 维多利亚时期英国女性文学作品的三个男性形象分析

193 交际法在初中英语教学中的应用

194 The Strategies and Translation of Politeness in English Business Letters

195 动物委婉语

196 Some Writing Skills for Senior High School Students in NMET

197 论《宠儿》中的美国黑人女性的悲剧成长

198 跨文化背景下的广告翻译技巧

199 从认知角度研究英语商标中的隐喻

200 浅谈中国菜肴的英译

麦田里的守望者读后感三篇

麦田里的守望者读后感三篇 《麦田里的守望者》是美国作家杰罗姆·大卫·塞林格唯一的一部长篇小说,塞林格将故事的起止局限于16岁的中学生霍尔顿·考尔菲德从离开学校到纽约游荡的三天时间内,并借鉴了意识流天马行空的写作方法,充分探索了一个十几岁少年的内心世界,下面是橙子给大家介绍的麦田里的守望者读后感,欢迎阅读。 麦田里的守望者读后感1 那天去书店,我从一大堆世界名著中挑了一本很薄的书,名字叫《麦田里的守望者》,在我拿起这本书时,我没有想到这么薄的一本书会对我产生这么大的影响,使我感触很深,我觉得这本书的形式和内容都很出色。 美国的五十年代是一个相当混乱的时期,二战的阴云尚未散去,冷战硝烟又起。一方面科技发展迅速,而另一方面,人们缺乏理想,意志消沉,在自己无力改变的社会大背景下,过着混混噩噩的生活。于是,"垮掉的一代"出现了,霍尔顿就是其中的一员,他抽烟酗酒,不求上进,但是,他还不至于沦落到吸毒,群居的地步,因为在他心底,一直还存有美丽而遥远的理想———做一个"麦田里的守望者"。 我们生活的这个国度,这个时代正处于巨大的变革之中,一切都在日新月异的发展。从某种意义上说,这与50年代的美国确实有些相象。社会不断进步,人们的思想观念也在发生变化,很多人开始迷

茫,消沉,他们逐渐遗忘自己的理想,没有了最初的热情,开始向往平庸。 我们是一群生活在新时代的孩子,自然已经习惯了困惑和烦恼,但是我们应该集中精神看准我们的前方,我们的路,我们应该是一群有理想有抱负的人。假如霍尔顿没有他纯洁的理想,那他就会堕落到底,是他的理想让他活下来。理想是人的指路明灯,它带着人走向未来,走向光明。我们的人生才刚刚开始,纵然生活让我们这代人有些迷惘和彷徨,但一切不过是暂时的,不就都会过去,我们现在最需要的,就是我们的理想。 是的,有理想就有希望,希望就在明天,明天会更美好! 麦田里的守望者读后感2 《麦田里的守望者》成名已久,我却今天才看完。比起我的晚还有人都没有办法读完呢。真是能理解,这样一本啰啰嗦嗦、没有情节的书,读完是需要十分的耐心的。 还好,最近我在挑战自己,耐心暂时战胜了反感和放弃。我看完了最后一个标点。 十四五岁的少年,用叛逆、厌恶、拒绝鄙夷的看待身边的世界,他吸烟、喝酒、想找女人、逃学总之这个年龄里不进监狱的坏事他都干了,理所当然的任坏脾气潮水一样蔓延。听着他嘴里、心里嘟嘟囔囔的发牢骚,感觉他的世界太灰暗了,他真颓废。可跳出书外,他的世界真是单纯:讨厌几个同学,考试不及格、想着去做所有大人做的事情、虚妄的幻想未来。谁都经历过,形式不同罢了。 他是那么的可爱,评价他的哥哥、思念他的弟弟、宠爱他的妹妹、

麦田里的守望者内容简介

该书的主人公霍尔顿是个中学生,出生于富裕的中产阶级家庭。他虽只有16岁,但比常人高一头,整日穿着风衣,戴着猎帽,游游荡荡,不愿读书。他对学校里的一切——老师、同学、功课、球赛等等,全都腻烦透了,曾是学校击剑队队长,3次被学校开除。又一个学期结束了,他又因5门功课中4门不及格被校方开除。他丝毫不感到难受。在和同房间的同学打了一架后,他深夜离开学校,回到纽约城,但他不敢贸然回家。当天深夜住进了一家小旅馆。他在旅馆里看到的都是些不三不四的人,有穿戴女装的男人,有相互喷水、喷酒的男女,他们寻欢作乐,忸怩作态,使霍尔顿感到恶心和惊讶。他无聊之极,便去夜总会厮混了一阵。回旅馆时,心里仍觉得十分烦闷,糊里糊涂答应电梯工毛里斯,让他叫来了一个妓女(十五块钱到第二天,五块钱一次)。他一看到妓女又紧张害怕,给了妓女五块钱打发她走了,可妓女要十块钱。后来妓女找毛里斯来找事,毛里斯把霍尔顿打了一顿,拿走了他们要的另外五块钱。 第二天是星期天,霍尔顿上街游荡,遇见两个修女,捐了10块钱。后来他和女友萨丽去看了场戏,又去溜冰。看到萨丽那假情假义的样子,霍尔顿很不痛快,两人吵了一场,分了手。接着霍尔顿独自去看了场电影,又到酒吧里和一个老同学一起喝酒,喝得酩酊大醉。他走进厕所,把头伸进盥洗盆里用冷水浸了一阵,才清醒过来。可是走出酒吧后,被冷风一吹,他的头发都结了冰。他想到自己也许会因此患肺炎死去,永远见不着妹妹菲苾了,决定冒险回家和她诀别。 霍尔顿偷偷回到家里,幸好父母都出去玩了。他叫醒菲苾,向她诉说了自己的苦闷和理想。他对妹妹说,他将来要当一名“麦田里的守望者”:“有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。几千几万个小孩子,附近没有一个人——没有一个大人,我是说——除了我。我呢,就在那混帐的悬崖边。我的职务是在那儿守望,要是有哪个孩子往悬崖边奔来,我就把他捉住——我是说孩子们都在狂奔,也不知道自己是在往哪儿跑。我得从什么地方出来,把他们捉住。我整天就干这样的事。我只想当个麦田里的守望者。”后来父母回来了,霍尔顿吓得躲进壁橱。等父母去卧室,他急忙溜出家门,到一个他尊敬的老师家中借宿。可是睡到半夜,他发觉这个老师有可能是个同性恋者,于是只好偷偷逃出来,到车站候车室过夜。 霍尔顿不想再回家,也不想再念书了,决定去西部谋生,装做一个又聋又哑的人,但他想在临走前再见妹妹一面,于是托人给她带去一张便条,约她到博物馆的艺术馆门边见面。过了约定时间好一阵,菲苾终于来了,可是拖着一只装满自己衣服的大箱子,她一定要跟哥哥一起去西部。最后,因对妹妹劝说无效,霍尔顿只好放弃西部之行,带她去动物园和公园玩了一阵。菲苾骑上旋转木马,高兴起来。这时下起了大雨,霍尔顿淋着雨坐在长椅上,看菲苾一圈圈转个不停,心里快乐极了,险些大叫大嚷起来,霍尔顿决定不出走了。 回家后不久,霍尔顿就生了场大病,又被送到一家疗养院里。出院后将被送到哪所学校,是不是想好好用功学习?霍尔顿对这一切一点儿也不感兴趣。

麦田里的守望者读后感(共7篇)

麦田里的守望者读后感(共7篇) 本文是关于麦田里的守望者读后感(共7篇),仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 篇一 《麦田里的守望者》,在我拿起这本书时,我没有想到这一本薄薄的书会对我产生这么大的影响,使我感触很深。 美国的五十年代是一个相当混乱的时期,二战的阴云尚未散去,冷战硝烟又起。一方面科技发展迅速,而另一方面,人们缺乏理想,意志消沉,在自己无力改变的社会大背景下,过着混混噩噩的生活。于是,“垮掉的一代”出现了,主角霍尔顿就是其中的一员,他抽烟酗酒,不求上进,但是,他还不至于沦落到吸毒、群居的地步,因为在他心底,一直还存有美丽而遥远的理想---做一个“麦田里的守望者”。 我们生活的这个国度,这个时代正处于巨大的变革之中,一切都在日新月异的发展。从某种意义上说,这与50年代的美国确实有些相象。社会不断进步,人们的思想观念也在发生变化,很多人开始迷茫,消沉,他们逐渐遗忘自己的理想,没有了最初的热情,开始向往平庸。 我们是一群生活在新时代的孩子,自然已经习惯了困惑和烦恼,但是我们应该集中精神看准我们的前方,我们的路,我们应该是一群有理想有抱负的人。假如霍尔顿没有他纯洁的理想,那他就会堕落到底,是他的理想让他活下来。理想是人的指路明灯,它带着人走向未来,走向光明。我们的人生才刚刚开始,纵然生活让我们这代人有些迷惘和彷徨,但一切不过是暂时的,都会过去,我们现在最需要的,就是我们的理想。 是的,有理想就有希望,希望就在明天,明天会更美好! 篇二 守望本是一种难得的情怀,一种勇气,一种姿势,又饱含着一份期待。 然而,《麦田里的守望者》却将这份守望演绎到另一个极端——是叛逆,却又有着一种混沌中的清醒与孤独,乃至无助。当然,所说的是主人公霍尔顿,也

《麦田里的守望者》主题分析

《麦田里的守望者》是J.D.塞林格发表的唯一的长篇小说,它极大影响了几代美国青年。小说的经典性在于作者成功地刻画了一个敏感、脆弱、愤世嫉俗的青少年的形象,精确地捕捉并表现了青春期所特有的复杂、矛盾、焦虑、彷徨、个性危机等心理特征。小说从青少年的角度来观察社会,描述霍尔顿在青春期与社会、成人世界的碰撞中寻找自己的定位。本文拟从社会心理学因素入手,来评析霍尔顿的生存困境及回归社会之路,揭示出霍尔顿寻找自我的历程实际上是成熟的历程,是青少年的纯真遭受家庭和社会双重重压作用的结果。一、身份的困惑 英国当代心理学家威廉·布洛姆指出:“身份确认对任何人来说,都是一个内在的、无意识的行为要求。个人设法确认身份以获得心理安全感,也努力保护和巩固身份以维护和加强这种心理安全感,后者对于个性稳定与心灵健康来说,有着至关重要的作用。”从心理学角度来讲,身份的归属感是人们获得精神平和与安全感的自然诉求。青少年正处在角色转换过程中,对身份的归属感要求更为迫切。生理上的迅速生长使他们渴望心理上的独立,从而逐步确立个体的社会角色。心理学家艾立克·艾里克森提出过:“确立个人身份是青春期的主要特征,也是走向成人期关键的一步。身份的确立涉及到自我认知、价值观、人生观的确立。”根据艾里克森的观点,确立身份给青少年带来的消极后果是对身份产生困惑。一旦他们无法认同社会所赋予他们的身份,就会倍感无所适从,甚至对社会产生消极、抵抗情绪。霍尔顿正处在这样一个困惑的人生过渡阶段,一个需要确认身份以维系心理安全感的特殊时期。他正是由于无法确认自己的社会身份而遭受巨大的困惑,因此,他的人生态度和世界观都有很大的犹豫性和不稳定性。这点尤其体现在霍尔顿对待成长和成人社会复杂而矛盾的态度上。首先,他不愿意像他身边的同龄人那样。其次,他鄙视那些父辈所推崇的体面的工作,他既不要进“混账军校”里学习,也不要做“混账教师”,这也是他屡次退学的最根本原因。成人眼中的“伟大事业”在他看来是庸俗的职业,但又苦于找不到适合自己的人生定位。对身份的困惑使他对自己的前途感到一片茫然。他忽而声称自己应该去当小偷,忽而又想遁世。最后,他想做一名麦田里的守望者,使孩子们远离他眼中污秽的成人世界。“我只想当个麦田里的守望者。我知道这有点异想天开,可我真正想干的就是这个。”霍尔顿并不是一个彻底而勇敢的反抗社会、批判社会的人物形象,可以说,他始终挣扎在“麦田”与“悬崖下面”之间。“麦田”是属于儿童的世界,“悬崖下面”是成人的社会,而霍尔顿一直站在悬崖边上,既不能返回童年时代,也不愿与成人世界同流合污。 二、获得新自我的方式:象征性死亡和重生美国心理分析学家埃里希·弗洛姆指出“任何回归的尝试都是巨痛的,它不可避免的会带来痛苦、精神病症、生理或精神死亡(精神病)。”当生命的意志遭受挫折之际,霍尔顿就开始逃避,走向了死亡之旅。霍尔顿在纽约三天的流浪中,他经历了三次象征性的死亡,最终获得重生。霍尔顿为了琴·迦拉格与斯特拉德莱塔打了一架。琴是霍尔顿心中完美女孩儿的代表。他们关系密切,经常一块儿下象棋、打网球,霍尔顿宣称他“对琴理解得像一本书那么透”。琴很腼腆,在下棋时总把国王放在后排,不肯拿出来用。霍尔顿反复提到这一细节,反映了琴对生活谨慎、认真的态度。把这样一个纯洁的女孩儿和性联系起来,简直是亵渎。因此,听说琴与斯特拉德莱塔这样一个“色鬼”在小汽车后座约会,霍尔顿立刻心神不宁。更使霍尔顿愤怒的是,斯特拉德莱塔甚至不知道和他约会女孩子的名字。对斯特拉德莱塔来说,在这个适者生存的世界里,琴不是一个人,而只是满足他欲望的工具。斯特拉德莱塔约会回来后,霍尔顿急切地想知道琴在约会后是否依然还是那个纯洁的琴,但斯特拉德莱塔拒绝直接回答他,霍尔顿按捺不住心中的焦急,打了由于菲苾坚持要跟霍尔顿一同去西部,霍尔顿不得不放弃去西部的计划,少年时代的最后一个幻想也随之破灭。兄妹俩一块儿到了动物园,看着菲苾骑着木马转个不停。此时,霍尔顿承认担心菲苾从木马上摔下来,但也最终明白孩子并无法躲避这个世界的腐朽事物,危险也只能由他们自己去面对。时间无法停留,成长的脚步无法阻挡。在这一刻,霍尔顿感受

《麦田里的守望者》读后感400字6篇

《麦田里的守望者》读后感400字6篇 麦田的守护者是一本令人深思的书,下面整理了《麦田里的守望者》读后感400字6篇,欢迎阅读! 《麦田里的守望者》读后感400字(一) 那天去书店,我从一大堆世界名着中挑了一本很薄的书,名字叫《麦田里的守望者》,在我拿起这本书时,我没有想到这么薄的一本书会对我产生这么大的影响,使我感触很深,我觉得这本书的形式和内容都很出色。 美国的五十年代是一个相当混乱的时期,二战的阴云尚未散去,冷战硝烟又起。一方 面科技发展迅速,而另一方面,人们缺乏理想,意志消沉,在自己无力改变的社会大背景下,过着混混噩噩的生活。于是,“垮掉的一代”出现了,霍尔顿就是其中的一员,他抽 烟酗酒,不求上进,但是,他还不至于沦落到吸毒、群居的地步,因为在他心底,一直还 存有美丽而遥远的理想---做一个“麦田里的守望者”。 她的心肠软得就跟他妈的狼差不离。那些在电影里看到什么假模假式的玩艺儿会把他 们的混帐眼珠儿哭出来的人,他们十有九个在心底里都是卑鄙的杂种。 我们生活的这个国度,这个时代正处于巨大的变革之中,一切都在日新月异的发展。 从某种意义上说,这与50年代的美国确实有些相象。社会不断进步,人们的思想观念也 在发生变化,很多人开始迷茫,消沉,他们逐渐遗忘自己的理想,没有了最初的热情,开 始向往平庸。 我们是一群生活在新时代的孩子,自然已经习惯了困惑和烦恼,但是我们应该集中精 神看准我们的前方,我们的路,我们应该是一群有理想有抱负的人。假如霍尔顿没有他纯 洁的理想,那他就会堕落到底,是他的理想让他活下来。理想是人的指路明灯,它带着人 走向未来,走向光明。我们的人生才刚刚开始,纵然生活让我们这代人有些迷惘和彷徨, 但一切不过是暂时的,不就都会过去,我们现在最需要的,就是我们的理想。 是的,有理想就有希望,希望就在明天,明天会更美好! 《麦田里的守望者》读后感400字(二) 暑假,我读了《麦田里的守望者》。 正如其名,有一个17岁的男孩,厌恶世俗的纷纷扰扰,梦想有一个孩童的世界,没 有城市的纷扰和成人的虚伪。 “不管怎样,我老是在想象,有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。几千几万个 小孩子,附近没有一个人——没有一个大人,我是说——除了我。我呢,就站在那混帐的

浅谈《麦田里的守望者》对现代青年的启示意义(1)

浅谈《麦田里的守望者》对现代青年的启示意义 “青年”是中国青年,美国青年?估计是前者吧,表达清楚,缩小范围才好写。 更大的问题,此题标示着这篇文章约60%篇幅应在谈论启示意义,需要结合相关内容谈有什么启示。 而目前的文章,几乎不见启示,而是性格分析。关于那些,前人说了太多,没必要再写了。如若必要,顶多三五百字概括提炼,选取那些对启示探讨有密切关联的性格面。 最后,如果我所说的意思可以明白,但做不到,忘掉这个论题,重新来过。但我要提醒的是,任何论题要过关,都得狠下一番功夫! 加油! 如有困难,可以电话联系。 摘要:对理想世界的憧憬和追求是人类文明进程中的永恒主题。本文主要通过对《麦田里的守望者》主人公霍尔顿性格的分析和探索,反映出霍尔顿成长受挫的原因.这对当代青年的成长起到一定的启示意义。 关键词:成长永恒青年 1引言 《麦田里的守望者》通过一个律师家庭出身的中学生霍尔顿在第四次被学校开除后,由于害怕父母的责备而浪迹于纽约三天两夜的经历和感受,反映了五十年代美国青少年精神上所面临的问题与困境。主人公霍尔顿看透了周围世界的虚假, 他试图超越这个虚假的社会,努力去寻求真诚与友爱.作者把他放入了一个两难的处境:反抗,目光敏锐的霍尔顿知道是无用的;妥协,爱好真实的他无法接受。他用消极的方式表达自己对这个虚假社会的愤怒,同时向往做一个麦田里的守望者挽救孩子的纯真。他的性格和行动使得自己带入孤独与绝望,无路可走。在小说结尾,霍尔顿经历矛盾、抗争,最终回到社会。尽管他付出了惨重的代价—精神崩溃,但他最终认清了人生成长的历程,适应了社会。本文将通过对小说主人公性格的分析,反映出霍尔顿成长受挫的因素.这对我们当代青年成长有着重要意

读《麦田里的守望者》有感_600字【11篇】

读《麦田里的守望者》有感_600字【11篇】 导读:每一个人都有一段无法忘却的岁月,太多的敏感、偏执、荒唐、颓废、甜蜜与欢乐,使日子变得寂寞又温暖。以下是由J.L为您整理推荐的读《麦田里的守望者》有感,欢迎参考阅读。 篇一:读《麦田里的守望者》有感_600字 《麦田里的守望者》是美国作家塞林格带有自传性质的一部小说。小说主人公霍尔顿因5门功课中的4门不及格而被学校开除,由于某些原因,他也不能直接回家,于是不得不在外漂泊流浪了两个多星期,原本,他是打算到西部去的,天天不遂人愿,却因妹妹菲芘的跟随而打消了这个念头。 后来,他最大的愿望便是能够是做一名麦田里的守望者,这样就能保护在麦田里玩耍的孩子不掉下悬崖去,但最终,他在大病了一场之后不得不再回到学校继续上课。大病也就意味着霍尔顿的大彻大悟,意味着一个人的生活最终要与现实接轨,意味着我们的叛逆是错误的。 主人公身上充满了叛逆色彩,他打架、逃课、吸烟、酗酒、等等,都是青春期孩子身上典型的叛逆特征,他厌恶学校,以及学校里的老师、同学等一切的人和事,他总是希望逃离现实生活而到自己理想的世界中去,却又一次一次被现实打击的失望彷徨,一次次的提醒着他,理想与现实之间是

具有差距的。 的确是这样,理想与现实之间存在着反差,你的理想,往往就是你在现实中无法得到却又渴望得到的东西,现实越糟糕,理想就更美好。而理想只有通过我们的努力才能够得到实现。小说中主人公的理想很美好也很朴素,但对于他来说,依然是很难实现的。 他只是一个十几岁的孩子,还没有自己独立生活的能力,因此他不能也不可能离开家离开父母独自一人到西部去生活。小说的最后,也许正因为作者认识到理想的不切实际,才乖乖的回到了家,回到了学校。 现实中的我们也是如此,和主人公霍尔顿有着一样的叛逆,总想着脱离社会规则而按照自己一个人的意愿去生活,然而理想和现实之间存有差距,人本来就是群体动物,成年人也不可能脱离社会而完全独立的一个人存在,更何况是还没有自立能力的我们呢?但也不要否认理想的存在,正因为有正确的理想鼓励我们,引导我们,我们才能够不断发展、不断进步。 理想和现实之间是有距离的,承认现实是我们实现理想的基础,而美好的理想又是鞭策我们不断进步的动力,只有正确的把握好理想与现实的关系,以现实为基础,以理想为目标,脚踏实地,我们才能不断前进,实现自己远大的理想。

麦田里的守望者读书笔记1000字

麦田里的守望者读书笔记1000字(一) 说起与《麦田里的守望者》结缘,是在高中的时候,因为《青年文摘》对塞林格的简介,让我有了想看《麦田里的守望者》的想法。不过,因为种种原因,大二才得以如愿,看完了之后,脑海里冒出了一个想法,守望的内涵是什么? 杰罗姆·大卫·塞林格,美国作家,1919年1月1日生于纽约。父亲是犹太进口商。他的著名小说《麦田里的守望者》被认为是二十世纪美国文学的经典作品之一。"我老是在想象,有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。我呢,就站在那混帐的悬崖边。我的职务是在那儿守望,要是有哪个孩子往悬崖边奔来,就把他捉住。我是说,孩子们都在狂奔,也不知道自己是在往哪儿跑,我得从什么地方出来,把他们捉住。我整天就干这样的事,我只想当个麦田里的守望者。我知道这有点异想天开,可我真正喜欢干的就是这个。我知道这不像话。" 这是《麦田里的守望者》的主人公,16岁的霍尔顿说的一段话。他说他真正喜欢干的就是做个麦田里的守望者,他知道这有点异想天开,所以上面的一段话都只是他的想象,或者说梦想。让我们来看看他在现实中都干了些什么。霍尔顿出身于纽约一个富裕的中产阶级的家庭。学校里的老师和自己的家长强迫他好好读书,为的是"出人头地,以便将来买辆混帐凯迪拉克",而在学校里"一天到晚干的,就是谈女人、酒和性".他看不惯周围的一切,根本没心思用功读书,因而老是挨罚。 到他第四次被开除出校时,他不敢贸然回家,便只身在美国最繁华的纽约城游荡了一天两夜,住小客店,逛夜总会,滥交女友,酗酒。他在电影院里百无聊赖地消磨时光,糊里糊涂地召了妓女,情不自禁地与虚荣庸俗但颇具美色的女友搂搂抱抱。与此同时,他的内心又十分苦闷彷徨,企图逃出"虚伪"的成人世界去寻找纯洁与真诚的经历和感受。这种精神上无法调和的极度矛盾最终令他彻底崩溃,躺倒在精神病院里。看吧,这就是他的人生。他的现实和梦想之间有着多么远的差别啊。他想做的是捉住孩子的守望者,但他自己就是一个四处狂奔不知道自己往哪里跑的孩子,可是又有谁来守望他捉住他不让他跌入生活和精神的悬崖呢? 守望显然带有挽救人生挽救灵魂的意义,也就是看护心灵的迷途者,避免其掉入精神的悬崖。这也就是霍尔顿梦想中的"守望".只要我们稍微分析一下守望这个动词在书中的施者(霍尔顿)和受者(四处狂奔的孩子),就会明白它近似于一种利他主义,也就是为了他人的利益而不惜牺牲自己的利益。这种助人为乐的利他主义也就是佛陀和基督仁慈伦理中的"善".但是守望究竟算不算一种美德呢?斯宾诺沙给美德下了这么一个定义:美德就是某种行动的力量,一个人越有能力保持自己的存在并获得对他有益的东西,他美德的力量就越大。 这么说来,守望这种行动的力量似乎很小,守望便该排除在美德之外。但是实际上,霍尔顿的守望让他得到精神上的宽慰和自豪,这种精神的满足更能让他认识到自身人格的存在,因而也更能维护他肉体和精神双方面的生存。所以,守望可算是最大的美德之一,即使他的现实是混帐的,是非守望的;但是,他的梦想是美好的,是守望。因此,不管怎样,守望,它都象征着一种理性,一种追求幸福的愿望。而这,正是守望的内涵和核心所在。 麦田里的守望者读书笔记1000字(二) 看《麦田里的守望者》,因为我最近想看些叛逆少年的故事,那种邪恶的、叛逆的、无所谓的男孩子,内心空洞的、无助的、脆弱的抗争着,最好还有好看的外貌,同学推荐《麦田里的守望者》,在感触的背后,我觉得和叛逆、邪恶完全扯不上边,或许有些颓废,但相信我,小说中的这个男孩子,霍尔顿·考尔菲德,是我看过的最善良的小说人物——嘿,真的,我不开玩笑。 他是彻彻底底的善良,以至于彻彻底底的脆弱,以至于不能融入这个邪恶的社会,他的

从痛苦中顿悟—《麦田里的守望者》成长主题解读

最新英语专业全英原创毕业论文,都是近期写作 1 中学生英语自主学习能力的培养 2 济慈六大颂诗的意象 3 教师在农村初中英语游戏教学中的角色分析--以某中学为例 4 从精神分析角度看《宠儿》中塞斯的内心世界——黑人民族精神重塑 5 从《宠儿》的人物形象中分析莫里森的种族观 6 通过《生活大爆炸》分析美国情景喜剧中的文化 7 论《紫色》中的性别暴力 8 《哈利波特》中的励志精神 9 目的论视角下新闻标题汉译英研究 10 英语文化中的禁忌语 11 “美国梦”:《嘉莉妹妹》和《了不起的盖茨比》的比较研究 12 如何提高中学生的词汇学习能力 13 《抽彩》和《蝇王》的艺术魅力比较 14 从翻译目的论角度分析商务广告翻译 15 斯佳丽性格的自我超越和升华 16 从语域理论角度分析商务发盘函的翻译策略 17 论《永别了,武器》中战争对人物的影响 18 从文化角度看商标翻译的失误 19 文化杂糅背景下的身份诉求——解读奈保尔的《半生》 20 The Elementary Stage Translation Teaching Design for Undergraduate English Majors 21 《傲慢与偏见》中的三层反讽 22 标记信息结构在字幕翻译中的应用 23 从“狗”和“龙”的谚语看中西方文化差异 24 《野性的呼唤》中的自然主义 25 论口译中的跨文化意识 26 《红字》中的象征主义的应用及例证 27 Difference in Chinese and Western modes of Thinking and Its Influence on College English Writing 28 A Comparative Study of the Auspicious Culture in Wedding Custom between China and the West 29 An Analysis of the Leading Character in ‘The Old Man and the Sea’ 30 《威尼斯商人》中的人物夏洛克性格分析 31 《马克?吐温—美国的镜子》中的中英文衔接手段的对比和翻译

《麦田里的守望者》读后感

《麦田里的守望者》读后感 马玉仁 “有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。几千几万个小孩,附近没有一个人,没有一个大人,我是说除了我。我呢,就在那混账的悬崖边,我的职责就是在那儿守望,要是有哪个孩子往悬崖边奔来,我就把他捉住,我是说孩子都在狂奔,也不知道自己是在往哪边跑,我得从什么地方出来,要把他们捉住。我整天就干这样的事。我只想当这个麦田的守望者” ————霍尔顿第一眼看到《麦田里的守望者》这个名字,我想“守望”多么美的字眼,我怀着青年浪漫美好的心境捧着这本书的时候,思绪可以很容易理清,想着应该是本不错的关于爱情的小说吧! 但是读完了《麦田里的守望者》之后,一个少年形象出现在我的脑海中——他是大人们眼中的坏孩子,因为他所作的、所想的一切都“不像话”,他的成绩也是那样的糟糕,几乎没有人喜欢他,同时,他也讨厌着所有人除了“菲比”……他就是全书的主人公——霍尔顿霍尔顿,一个性格复杂而又矛盾的青少年,带着满嘴的污言秽语走进了我的视线。他的愤世嫉俗思想引起了消极反抗,他认为成人社会里没有一个人可信,全是“假仁假义的伪君子”,他渴望的是朴实和真诚,但遇到的全是虚伪和欺骗,而他又无力改变这种现状,最后不免对现实社会妥协,甚至想逃离这个现实世界,到穷乡僻壤去装成一个又聋又哑的人。但他有一颗纯洁善良、追求美好生活和崇高理想

的童心。为了保护孩子,不让他们掉下悬崖,他还渴望长大成人后做一个“麦田里的守望者”,发出“救救孩子”般的呼声。同时他还渴望,在他的生活里也有一个“麦田里的守望者”把他这种绝望的消极的“悬崖”边捉住。总之,他是个孤傲挣扎的人,但他又是个要求世界完美的人而又无奈屈服于现实的人,这个矛盾着的人的那颗善良而又不现状的心在狂跳,在淌血,我的眼里贮满同情的目光。 霍尔顿的所作所为、言语行动竟然像是我们身边走过的“他”:愤世嫉俗,玩世不恭,却又认真执着、充满爱心的愣小子,他时而独自胡言,时而大声发泄,他的那颗躁动着的青春气息的心。 他的讨厌周围肮脏的世界——他讨厌伪君子,讨厌周围的虚假的人,却又不得不跟他们交往;他讨厌电影,却不得不在无所事事的时候去那里消磨时间……霍尔顿没有真正好的朋友,只有肮脏的“阿克莱”、表里不一的斯特拉德莱塔等室友,但他又不得不跟他们交往,他厌恶他们,却又无奈,他无法改变现状。他不想和他们同流合污,成绩自然会很差。他看不惯周围的世道,所以他苦闷、踌躇、彷徨,自己的心事也只能被自己扛着。 霍尔顿一直都希望自己可以变得很勇敢,但是实际却是他一直都很胆小,被别人欺负后只能在做白日梦的时候幻想着可以把他打败,他连一个瘦弱的女人都制服不了,更何况别人呢?他被学校开除后,都不敢贸然回家,蹑手蹑脚地回去还一定要躲避着父母。他一直都在用一些不切实际的幻想安慰自己,却没有胆量去做真正意义上的叛逆。

老师读书笔记读麦田里的守望者有感

老师读书笔记读《麦田里的守望者》 有感 善是隐藏人心底的美好愿望——读《麦田里的守望者》有感如果迷惘是成长的必经路口,你的善良会不会消失殆尽;如果尘圜中人人醉生梦死,你的坚持会不会慢慢被侵染;如果这个世界渐渐变得你不太懂,你的耐心会不会变得冷淡澌灭。“麦田里的守望者,”曾几何时,这是一个让我憧憬的书名,我会想象一片金黄色的麦田里立着一个稻草人,不管风吹雨打,它也不会倒下。然而当我翻开这本书的时候,它却是另外一番样子,与我的想象截然不同。《麦田里的守望者》是塞林格的唯一一部长篇小说,主要讲述主人公霍尔顿被学校开除后在纽约城游荡将近两昼夜的经历和心灵感受。初读这部书,我会给霍尔顿贴上“叛逆、”“放荡、”“不羁”的标签,他抽烟、酗酒、打架、调情。像青春期里的绝大部分男孩一样,玩世不恭,桀骜不驯,满嘴脏话。然而当我联系当时的社会背景,站在霍尔顿的角度去思考时,我突然就原宥了这个孩子。二次大战后,美国在社会异化、政治高压和保守文化三股力量的

高压下,形成了“沉寂的十年,”出现了“垮掉分子。”而霍尔顿就是其中的一个,这个中产阶级子弟有着苦闷仿徨、孤独愤世的精神世界。这个少年的心是孤独的,他所心心向往的却与现实背道而驰,但为了存活,他只能无奈的选择放弃,但他又是那么的不甘心,于是,他选择自暴自弃,蹉跎岁月,虚度光阴,让活着比不活着还痛苦。我想到在青春里走过的他们,他们伊始应该是有着明媚的笑脸亦或远大的理想,但是跨过青春期的大门,这一切慢慢地就改变了。他们渐渐变得不学无术,成了老师眼中的差生,最后一排成了上学期间的归宿,网吧成经常出入的场所。厕所成了抽烟的隐藏地,寝室成了喝酒的密室。在不懂爱情的年纪,因着面子和好奇而去谈一个个女朋友,不爱父母,不理解父母,花钱大手大脚。但是我们不应该完全否定他们,就像霍尔顿一样:遇到修女为受难者募捐就慷慨解囊;对妹妹真诚爱护;为了孩子渴望做一个“麦田里的守望者。”他们也一样有着一颗善良的心和美好而纯真的理想。也许就如《圣经》罗马书上所言:“立志行善由得我,行出来却由不得我。”因为现实所迫,而变得冷淡麻木。从小便背过《三字经》,第一句就是“人之初,性本善,”母亲曾对我说,一个坐过几年

《麦田里的守望者》的叙事特征

[摘要] 用叙事学方法,从“叙事结构”、“叙事语法”、“叙事策略”三十层面对美国作家塞林格的长篇小说《麦田的的守望者》这个叙事文本中曾被忽视和屏蔽的某些叙事机密进行解码。由此体味塞林格这位“当代风格独特的文学天才”为艺术长廊所创造的重要价值。 [关键词] 塞林格;麦田里的守望者;叙事学;叙事结构;叙事策略 美国作家塞林格的唯一一部长篇小说《麦田里的守望者》(1951),被称为美国当代文坛的“现代经典”,享誉世界。研究者多从社会学、文化学、心理学、人类学等方法去透视、解读、评析这一伟大作品的人物形象、主题意蓝、文化内涵。事实上.这部伟大作品的永恒光彩还得益于它独特、复杂、高超的叙事艺术。因而.把<麦田里的守望者》置于叙事学视野中观照与解读,我们可以细致地解码这个叙事文本中曾被忽视和屏蔽的某些叙事机密,由此体味塞林格这位。当代风格独特的文学天才”为艺术长廊所创造的重要价值。这也是本文的研究动机和主旨。 一、叙事结构:追求与失落 《麦田里的守望者》这部小说是以第一人称的口吻来叙述一个出生于中产阶级家庭、处于十七岁青春期的少年霍尔顿的人生历程。作者正是通过追求与失落这两项叙事功能的对立构成了整部小说叙事文本的深层结构,从最初的追求到失落再到追求再到失落,这样不断反复的运行方式和操作方式,就从结构上完成叙述.并支撑起全文的整体框架。 人们从母亲黑暗的子宫中脱离,呱呱坠地于人世间,成为一个独立的个体,失去了温暖有力的庇护与依靠.就不可避免地感到一种与他人隔离的孤独、失落与无能为力。如何才能找到自我的本真状态,如何与同胞、自然、世界台为一体,达到和谐统一的境界,这可以说是人类必须面对的问题。霍尔顿作为一个“具有糟深的才智、丰富的想象力、探索未知的热情和对理解与爱的强烈渴望虻”的青年。他在一个充斥着丑恶和虚伪的世界中寻求自我与自然、人类的和谐之美,渴望达到一种真、普、美的境界,但是他的追求总与失落相伴相随。第一次追求是霍尔顿从几个学校里被开除,来到了被称为是“培养精英人士”的潘西。霍尔顿来到潘西是希望自我能找到与社会和谐的一面,希望找到真理、正义、价值之所在。但是,现实的环境让他沮丧、惊恐、绝望。他的同学们就如赫特拉德莱塔一样.外表英俊,举止儒雅,但内心却自私自利、冷澳无情、荒淫无耻。而他的师长们,一个个是趋炎附势的小人。霍尔顿因而对整个的教育制度发出了愤怒的声讨:。??要你干的就是读书,求学问,出人头地.以便将来可以买辆混帐凯迪拉克。”他对这些“假模假式的伪君子和“阴森可怕的学校”厌烦与失望,就决定离开学校.走上纽约,去寻求灵魂的归依。 霍尔顿来到纽约,他试图寻找真、善、美的所在,试图找到与社会的契台点。在第九章开篇写到“我下车进了潘恩车站,头一件事就是进电话问打电话。我报想跟什么人通通话。”文中的这句话把霍尔顿掩藏在内心的真实想法暴露无遗。他的纽约之行,就是又一次追寻爱与理解的过程。但是,物化的社会中,人们把目光过多地投注于金钱、地位、名誉带来的享乐与刺激,而对于精神的交流、灵魂的思考不屑一顾。他与身边的朋友如“天底下最最假模很式的女子”萨丽·海斯进行对话时,他发现这个已经非常“成人化”的女子只是感兴趣穿着超短捃来炫耀遴人的身材,对于他是魂深处的忧伤无暇顾及。他与家里的父母亲的交流同样非常困难。他的父亲对他接二连三的被学校开除,恼火地想。要他的命”,他的母亲对于他不可救药的“懒惰”只有流泪。 正是因为周围的成人世界一片虚伪、肮脏,他把目光投注到儿童世界,他谒望在这片翡翠般晶莹劓透的世界中寻找温暖与真情。这次寻找的确给予霍尔顿如同一桌人生盛宴的回报。他年仅十岁的妹妹菲比就是他心目中的天使。这个可爱、聪明、灵气通人的小姑娘内心非常的善良和真诚。她耐心地倾听哥哥的内心苦闷,在哥哥困难的时候能倾囊救助。她的美好人性耀然闪烁在玲漠、自私、虚伪的社会环境中。正如R.G.雅各布所指出的那样,只有儿童

《麦田里的守望者》读后感

《麦田里的守望者》读后感 “有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。几千几万个小孩子,附近没有一个人——没有一个大人。我是说,除了我。我呢就站在那混帐的悬崖边。我的职务是在那守望,要是有哪个孩子往悬崖边奔来,我就把他捉住——我是说孩子们都在狂奔,也不知道自己是在往哪儿跑,我得从什么地方出来,我把他们捉住。我整天就干这样的事。我只想当个麦田里的守望者。” ——霍尔顿?考尔菲德 原本是拿了老师发的一份暑期阅读推荐目录,说要选两本书读。我这个人对书很挑剔(至少我个人这么觉得),或者就是人太懒,不愿看比较厚的书。书店里去看看,嗯——《麦田里的守望者》,这书目录上好像有,比起其他书,好像也不是特厚,随意翻阅了一下简介,就决定买了。 此书买回家,好久置之不理,无聊是随便翻翻,倒也看了几页,可是没发现,看它更无聊!原因是:主人公讲话张口“混账”闭口“他妈的”,完全是个不良少年的典型形象,这对一个正常的现代青少年来讲,真有点儿不适应。倒不是说自己“装斯文”,平日在学校倒也离不开这些字眼儿,只是……老师居然会推荐我们看着这书,这令我很费解。出于“完成任务”的心理,我终于在返校前一天看完了这本书,不过此时,我对此书又有了另一番属于自己的看法。 先来看看时代背景:那是在50年代的美国。那时,美国在战争中发了笔横财,国民的生活水平不断提高,优越的物质生活是人们“不懈的追求”,但是,缺少了精神文明,人们的生活就会变得无限空虚和贫乏,可怕的是,大多数人们丝毫没有意识,他们仅仅只还是过着貌似丰富,其实假模假式、毫无意义、浑浑噩噩的生活…… 周围环境:有虚伪的势利份子,有穿女装的男人,有互相吐水的男女,有美貌而假模假式的女友萨丽,还有很可能是同性恋的之前尊敬的老师……老师们的谆谆教诲也是一条渗透着浓厚利己主义和功利主色彩的信条;学习只是为了买到“混帐的卡迪拉克” (话外音:生活在这样的环境里,霍尔顿又怎能找到可贵的精神寄托或崇高理想呢?) 主人公出场:是的,霍尔顿?考尔菲德,一个坏学生,整天只晓得吸烟、酗酒、搞女人的“垮掉分子”,唯一超级爱护自己的妹妹——年幼的菲苾。他的性格深受资本主义社会的耳濡目染,既有丑恶的一面,也有反抗现实,追求自己的理想的纯洁的一面。他看不惯周围的一切,想逃离这个噩梦般的现实世界,到偏远的小山村去遁世,但要真正这样做是不可能的。他最讨厌看电影,但百无聊赖中又不得不在电影院中消磨时间;他讨厌爱慕虚荣而又毫无主见的女友去又迷恋她的美色,;他看不惯这个世道,却无法改变;他甚至痛恨自己,却没有参照的标准来改正自身缺点(亦或是说没有毅力),这样的世界观和人生观注定了他只能生活在矛盾中,霍尔顿只能用幻想解脱自己,自欺欺人,最后仍妥协于他所深恶痛绝的社会,继续陷入矛盾的漩涡,无法自拔。他无法为自己设想出在社会上的立足点,(他能做的充其量不过是围绕一间林中小屋展开漫无边际的幻想)最后终于成了社会的牺牲品。他唯一的避难所,正如本篇长篇末尾几爷所示,便是那家精神病医院…… 年仅16岁的霍尔顿生于中产阶级家庭,被四次开除学校,他的整个人都散发出叛逆的味道。张口闭口都是脏话,看不惯学校的虚伪,老师的做作,同学的颓废。

麦田里的守望者名句

篇一:麦田里的守望者里的金典句子 麦田里的守望者里的金典句子: 1,让我真正喜欢的书是这种,当你读完,你希望这作者是你一个很要好的朋友,如果你想,你可以随时给他打电话。(自己很喜欢这一句) 2,我一直在脑子里想像很多小孩在麦田地什么的玩游戏。有几千个小孩,没别的—没别的大人,我是说,除我之外。我就站在这破悬崖边上,我要做的,就是抓住每一个跑向悬崖的孩子——我是说他们不看方向的话,我就得从哪出来把他们抓住。我就整天干这种事。我就当个麦田守望者得了吧。我知道这很疯,但这是唯一一件我想做的事了。我知道这很疯。(有点像鲁迅在《狂人日记》中提出的那样,“救救孩子”的的想法) 3,女人的身体就像一个小提琴什么的,得有个出色的音乐家来演奏才行。 4,我经常要对别人说“很高兴见到你”,尽管我见到他们根本不高兴。 5,除非他们自己掌控局面,这些高智商的人都不想跟你进行高智商对话。 7,一个不成熟男子的标志是他愿意为某种事业英勇地死去,一个成熟男子的标志是他愿意为某种事业卑贱地活着。 (资产阶级利己主义思想) 8,如果一个漂亮女孩来见你,谁他妈关心她迟没迟到? 9,我向上帝发誓。如果我是个钢琴家或者演员或者什么别的,那些傻蛋又觉得我很厉害,我会痛恨这些的。我根本都不想让他们为我鼓掌。人们老是鼓错掌。如果我是个钢琴家,我会在他妈的柜子里弹。说起来还真有点可笑,他弹完之后我都有点为他感到遗憾。我都不觉得他对他自己弹的好不好有什么把握。这不能怪他,我觉得那帮拼命鼓掌的傻蛋才要负些责任——如果他们有机会,就能把所有人都毁掉。 10,我觉得我要做的是,我要假装是聋哑人。这样的话我就不用跟别人进行什么破对话了。如果别人想告诉我点事,他们就得写在一张纸上给我??我要赚钱建一个自己的小木屋,余生就在那度过??我要定个规矩,谁都不能在这做什么虚伪的事,谁要做谁就滚。 11,学校里全是伪君子,你要做的就是好好学习学有所成之后买辆他妈的凯迪拉克。然后他们让你觉得足球队输了你得表示伤心,你要做的就是整天聊女孩,酒还有性。每个人都在肮脏的小范围里天天混在一起。 12,当你无精打采的时候,人们总是会说到兴头上。 1. don’t ever tell anybody anything. if you do, you start missing everybody. 2.i dont even know 男人在结婚前觉得适合自己的女人很少,结婚后觉得适合自己的女人很多。 1.记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的 remember what should be remembered, and forget what should be forgotten. alter what is changeable, and accept what is mutable. 2.能冲刷一切的除了眼泪,就是时间,以时间来推移感情,时间越长,冲突越淡,仿佛不断稀释的茶 apart from tears, only time could wear everything away. while feeling is being processed by time, conflicts would be reconciled as time goes by, just like a cup of tea that is being continuously diluted. 3.怨言是上天得至人类最大的供物,也是人类祷告中最真诚的部分 4.智慧的代价是矛盾。这是人生对人生观开的玩笑。 wisdom appears in contradiction to itself, which is a trick life plays on philosophy of life. 5.世上的姑娘总以为自己是骄傲的公主(除了少数极丑和少数极聪明的姑娘例外)

麦田里的守望者感想

麦田里的守望者感想 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 麦田里的守望者感想 守望本是一种难得的情怀,一种勇气,一种姿势,又饱含着一份期待。 然而,《麦田里的守望者》却将这份守望演绎到另一个极端——是叛逆,却又有着一种混沌中的清醒与孤独,乃至无助。当然,所说的是主人公霍尔顿,也是作者自己。因为这世界总不缺乏一种”明白人”:自己洞察世事,却以一种极端的偏执混沌浮游尘世,然自己也套上一件世俗的外衣,只在夜深人静之时独自蹉跎。我想说的其实就是霍尔顿之类,以浊见清,以昏见明。然而霍尔顿本身又只是一个孩子,他必然有着对抗不合理现实世界的热情,也必然有着自以为是的偏激。也因此,此人物的设定就自然引起了读者的两种共鸣——其

一,为其反叛而叹;其二,为其幼稚而惜。为构建悲剧,全书又在结尾设置了一个天真可爱的妹妹结束了霍尔顿漂泊之旅——这部不仅仅是肉体之旅的结束,更暗示着精神的回归,即回归世俗。看罢不禁一心悲凉——出世是东方文化所盼,而又是这样一种心境却在萌芽阶段就在西方现代文明的浸淫中化为死灰。 我无意于那些霍尔顿的模仿者,因为他们的意识里还未对霍尔顿有清晰完整的认识。但值得留意的是一些并未接触过此书的青少年也在走着霍尔顿之路。不用多说就是所指是90后。诚然,当代中国的发展已不可避免的走到了当年美国那一步。中国的新一代也面临着当年美国青年面对过的困惑。90后又将何去何从? 还是一片麦田,只不过位置已经跨越了一片太平洋。这里,谁又在守望? 孤独守望者的天堂--关于《麦田里的守望者》

“不管怎么样,我老是想像一大群小孩儿在一大块麦田里玩一种游戏,有几千个,旁边没人——我是说没有岁数大一点儿的——只有我。我会站在一道破悬崖边上——我是说要是他们跑起来不看方向,我就得从哪儿过来抓住他们。我整天就干那种事,就当个麦田里的守望者得了。我知道这个想法很离谱,但这是我惟一真正想当的。” --J·D塞林格《麦田里的守望者》 在午后浊热餍腻的空气里读完《麦田里的守望者》,很明媚的鹅黄底色封面,涂着一绺绺橙红碧绿的火焰,一如青春本身给予人们的印象,但读后却被一种灰调子的情绪所笼罩,呼吸着逼仄的氧气,莫名的悲怆袭上了方寸灵台。 我不是乖巧如人们所想象那样的孩子,所以喜欢荒凉带有模糊恐怖《呼啸山庄》而不怎么看得上《简·爱》,也不喜欢用理性审慎的目光,尽在提manners 去解剖人的简·奥斯汀。喜欢那个写“犯忌”内容,大骂现代工业文明,愤世嫉俗

读《麦田里的守望者》有感

文摘 守望本是一种难得的情怀,一种勇气,一种姿势,又饱含着一份期待,这个人物形象抨击了资本主义社会的黑暗和他们精神世界的残缺。我对于这样的一个评价不敢苟同。我觉得它并没有把矛头指向资本主义的精神文明,没有那么明显的政治色彩。更准确的一点说,它应该是一部青少年心灵的成长史。 正文 主人公名叫霍尔顿,书中的内容就是他在讲述自己被学校开除后在纽约城游荡一天两夜的经历和心灵感受.这本书不但生动细致地描绘了一位对现实社会极其不满的中产阶级子弟的苦闷彷徨、孤独愤世的精神世界,青春期少年矛盾百出的心理特征,而且还批判了成人社会的虚伪和做作.霍尔顿的性格复杂而又矛盾,但他有着一颗纯洁善良、追求美好生活和崇高理想的童心.他对那些热衷于谈女人和酒的人十分反感,对虚伪势利的校长非常厌恶.在街上瞎逛的他,若看到墙上的下流字眼,便会愤愤擦去;若遇到修女为受难者募捐,便会慷慨解囊. 霍尔顿对妹妹菲芯关怀备致,百般呵护.为了保护孩子,不让他们掉下悬崖,他还渴望终生做一个“麦田里的守望者”,发出“救救孩子”的呼声.可是,愤世嫉俗的思想所引起的消极反抗,还有那敏感、好奇、焦躁不安,想发泄、易冲动的青春期心理,又使得他厌倦读书,不求上进,追求刺激,玩世不恭;他抽烟、酗酒、打架、调情,甚至找妓女玩.他觉得老师、父母要他读书上进,无非是要他“出人头地……以便将来可以买辆混帐凯迪拉克”. 霍尔顿认为成人社会里没有一个人可信,全是“假仁假义的伪君子”,连他敬佩的唯一的一位老师,后来也发现可能是个同性恋者,而且还用“一个不成熟男子的标志是他愿意为某种事业英勇地死去,一个成熟男子的标志是他愿意为某种事业卑贱地活着”那一套来教导他.他看不惯现实社会中的那种世态人情,他渴望的是朴实和真诚,但遇到的全是虚伪和欺骗,而他又无力改变这种现状,只好苦闷、彷徨、放纵,这种精神上无法调和的极度矛盾最终令他彻底崩溃,躺倒在精神病医院的病床上…… 听完了他的讲述,我不禁联想到了我所生活的这个复杂的社会环境.我现在一直都是在家长和老师宽大坚实的臂膀下成长,我还不知道社会的险恶到底有多深,人与人之间的尔与我诈到底有多激烈, 假仁假义的伪君子到底有多少……会不会也是像霍尔顿所看见的那样?我真的不知道…… 但是我知道,我不会像霍尔顿那样消极,不求上进.我和他一样渴望朴实和真诚,但我不会像他那样看不惯现实社会中的那种世态人情,我会从美好的角度去想象每件事情,我想这样我眼中的社会就会是美好的. 美国的五十年代是一个相当混乱的时期,二战的阴云尚未散去,冷战硝烟又起.一方面科技发展迅速,而另一方面,人们缺乏理想,意志消沉,在自己无力改变的社会大背景下,过着混混噩噩的生活.于是,"垮掉的一代"出现了,霍尔顿就是其中的一员,他抽烟酗酒,不求上进,但是,他还不至于沦落到吸毒,群居的地步,因为在他心底,一直还存有美丽而遥远的理想---做一个"麦田里的守望者". 我们生活的这个国度,这个时代正处于巨大的变革之中,一切都在日新月异的发展.从某种意义上说,这与50年代的美国确实有些相象.社会不断进步,人们的思想观念也在发生变化,很多人开始迷茫,消沉,他们逐渐遗忘自己的理想,没有了最初的热情,开始向往平庸. 我们是一群生活在新时代的孩子,自然已经习惯了困惑和烦恼,但是我们应该集中精神看准我们的前方,我们的路,我们应该是一群有理想有抱负的人.假如霍尔顿没有他纯洁的理想,那他就会堕落到底,是他的理想让他活下来.理想是人的指路明灯,它带着人走向未来,走向光明.我们的人生才刚刚开始, 纵然生活让我们这代人有些迷惘和彷徨,但一切不过是暂时的,不就都会过去,我们现在最需要的,就是我们的理想.