行政法重点复习资料资料

行政法重点复习资料

考试题型:单选题、多选题、填空题、名词解释、简答题、论述题、案例分析题

第一章行政法概述

一、行政权的概念、内容、特点P11

行政法研究的核心——行政权

(一)、概念:一般认为,行政权是由国家宪法、法律赋予或认可的国家行政机关和公共

行政组织执行法律规范,对国家和社会事务实施行政管理活动的权力。关于该概念,需要注

意以下两点:第一,行政权是一种执行权;第二,行政权来自于国家法律的赋予或认可。(P11)(二)、内容:行政立法权、行政命令权、行政规范制定权、行政检查监督权、行政指导

权、行政决定权、行政执行权、行政裁决权、行政复议权等权利。(P12)

(三)、特点:1、执行性2、法律性3、强制性4、优益性5、不可处分性(P12)

二、行政法的特点:P17-18

1、形式上的特点:①、行政法在形式上没有统一、完整的法典;

②、行政法规范的数量庞大、形式多样;

2、内容上的特点:③、行政法涉及领域广泛,内容十分丰富;

④、行政法规范具有明显的易变性;

⑤、行政法的实体性规范与程序性规范通常交织在一起。

三、行政法的渊源P19-21 (着重记黑体字部分,非黑体字了解应该即可)(一)宪法:是行政法最根本的渊源,也是行政活动的基本依据。

(二)法律:是全国人大及其常委会制定的规范性文件,是行政法规范的基本形式;其效力

低于宪法,高于其他行政法规范。

(三)行政法规:是国务院制定的规范性文件,具体表现为“条例”、“规定”、“办法”。其

效力低于法律,高于其他行政法规范。

(四)地方性法规、自治条例和单行条例:省、自治区、直辖市、较大的市人大及其常委

会和民族自治地方的人民代表大会制定的规范性文件。其效力低于法律、行政法规,高于本

级和下级地方政府制定的规章。前提:不与宪法、法律、行政法规相抵触。

(五)行政规章:是国务院部、委和省级人民政府以及较大的市人民政府依法制定的规范性

文件。包括部、委规章和地方政府规章。

(六)法律解释:有权机关对法律法规所做的正式解释,包括立法解释、司法解释、行政解

释和地方解释。

(七)国际条约和协定:我国缔结和参加的国际条约和协定,在国内具有法律效力。

四、行政法律关系

(一)概念: 指由行政法律规范调整的,以权利义务为内容的行政管理关系。(P21)(注意:行政法律关系是法律规范调整的结果,行政管理关系是法律规范调整的对象) (二)行政法律关系的要素(P24)

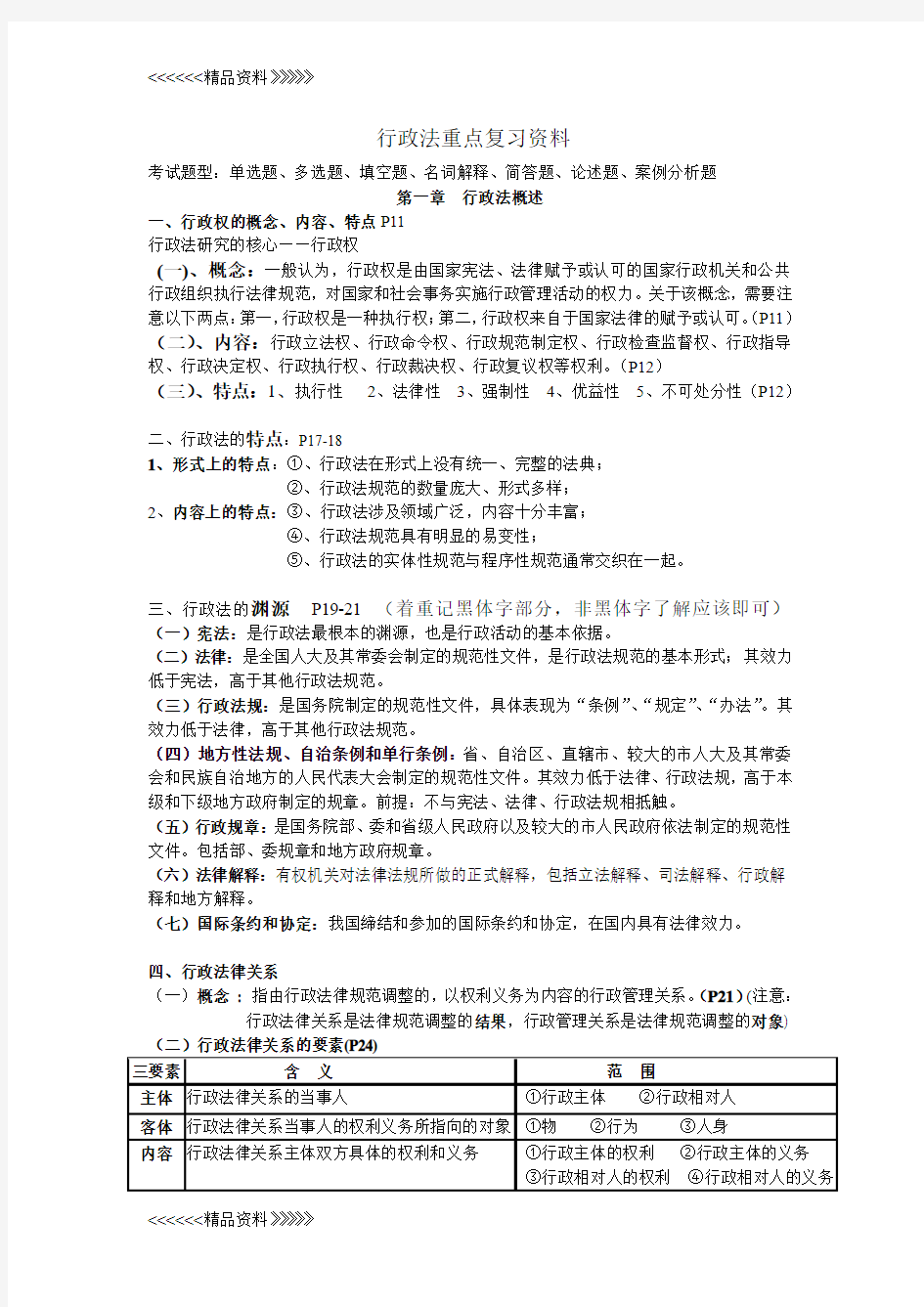

三要素含义范围

主体行政法律关系的当事人①行政主体②行政相对人

客体行政法律关系当事人的权利义务所指向的对象①物②行为③人身

内容行政法律关系主体双方具体的权利和义务①行政主体的权利②行政主体的义务

③行政相对人的权利④行政相对人的义务

第三章行政法的基本原则

一、行政法治原则的具体表现(3个)

1、行政合法性原则(全方位的要求)

具体表现:①行政权力来自法律:A、法律保留:是指有些事项的立法权只属于法律,其他法律规范无权涉及。B、法律优先。从狭义上说,法律在效力上高于任何其他法律规范,仅次于宪法。从广义上说,法律优先是指上一层次的法律规范的效力高于下一层次的法律规范。②行政行为服从法律:A、主体合格B、具有职权C、证据充足D、程序合法

③行政争议依法解决

2、行政合理性原则(在自由裁量方面要求)

①平等原则②比例原则③尊重先例原则④正当程序原则

⑤信赖保护原则(行政行为一旦作出,特别是赋予相对人的行政受益行为,不得任意变更。依法变更时,对无过错的相对人造成的损害应予以补偿。信赖保护方式有三种:一是程序保护,二是存续保护,三是财产保护P50-51)

3、行政应急性原则(在紧急情况下的要求)

第四章行政主体

一、法定授权组织P65

1、概念: 也被称为经法律、法规授权的组织,或者称为“被授权的组织”,是指依据法律、法规的授权而享有行政权力、从事特定范围的行政管理活动的组织。

二、行政委托组织P66

1、概念:是指接受行政机关的委托而代替行政机关行使部分行政职权的组织。

第五章行政公务人员

一、行政职务的产生、变更与消灭P87

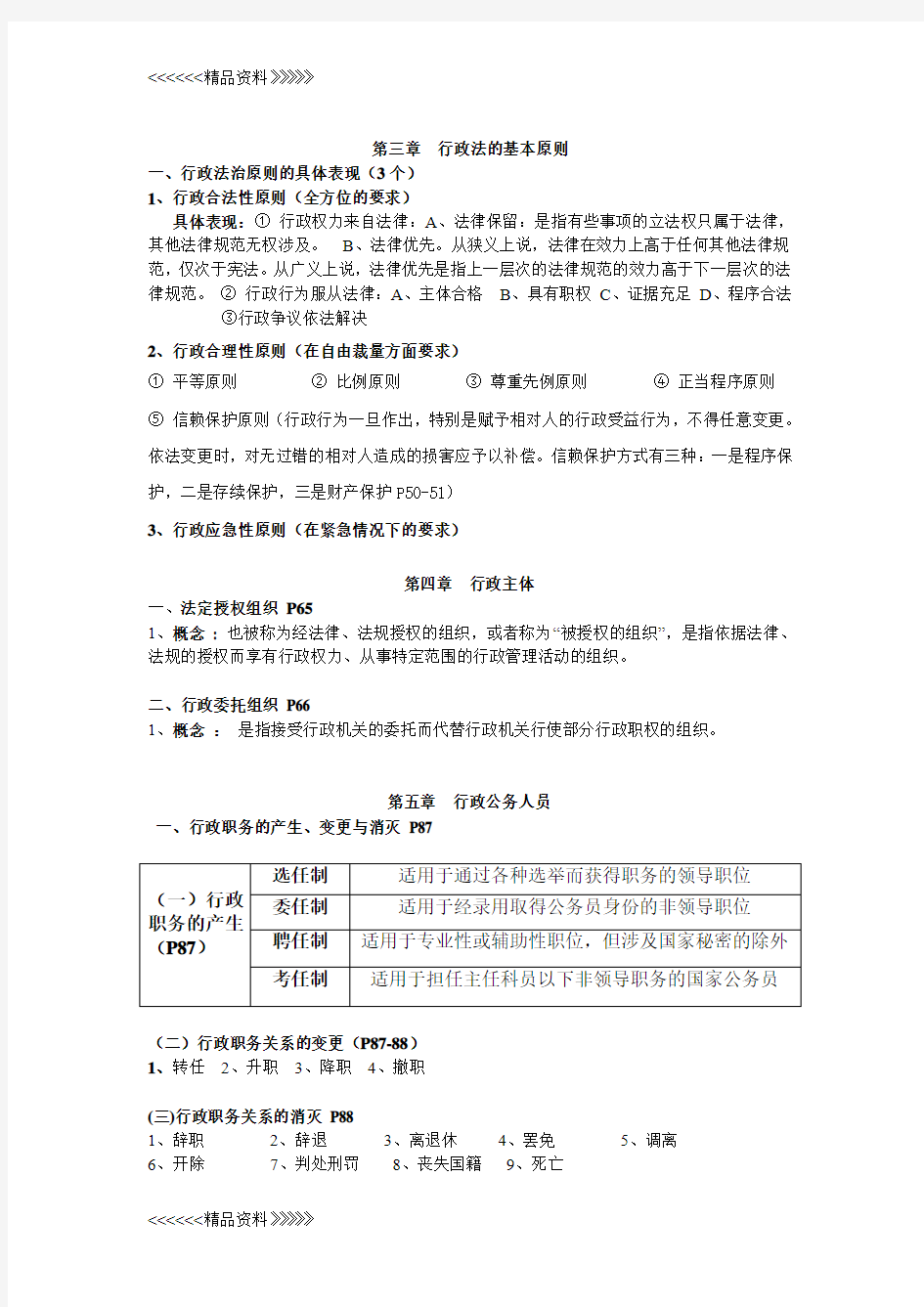

(一)行政职务的产生(P87)选任制适用于通过各种选举而获得职务的领导职位

委任制适用于经录用取得公务员身份的非领导职位

聘任制适用于专业性或辅助性职位,但涉及国家秘密的除外考任制适用于担任主任科员以下非领导职务的国家公务员

(二)行政职务关系的变更(P87-88)

1、转任

2、升职

3、降职

4、撤职

(三)行政职务关系的消灭P88

1、辞职

2、辞退

3、离退休

4、罢免

5、调离

6、开除

7、判处刑罚

8、丧失国籍

9、死亡

二、行政公务人员行为的性质与区分标准 P90

(一)性质

1、个人行为:以普通公民的身份出现实施的行为。 ① 组织的公务行为:包括组织的内部公务行为和组织的外部公务行为

(二)行政公务人员的公务行为与个人行为的区分标准

1、时间要素。公务员在上班和执行任务期间实施的行为,通常视为公务行为,而在下班和非执行任务期间实施的行为,则通常视为个人行为。

2、名义要素。公务员的行为是以其所属的行政主体的名义作出的,通常视为公务行为;非以其所属的行政主体的名义作出的,通常视为个人行为。

3、公益要素。公务员的公务行为涉及公共利益的,同公共事务有关的,通常视为公务行为;不涉及公共利益,与公共事务无关的,通常视为个人行为。

4、职责要素。公务员的行为属于其职责范围的,通常视为公务行为;超出其职责范围的,通常视为个人行为。

5、命令要素。公务员按照法律或者行政首长的命令、指示以及委托实施的行为,通常视为公务行为;无命令和法律根据的行为,通常视为个人行为。

6、公务标志要素。公务员执行公务是佩带或出示能表明其身份的公务标志的行为,通常视为公务行为,反之则属于个人行为。

第七章 行政行为

一、行政行为的概念和特征 107-108

(一)概念():指享有行政职权的行政主体运用行政职权作出的具有法律意义的行为。

(二)特征:(P109)(注意:1-4是从书本上的,3-6是老师课件的,自己选择背哪个哈)

1、公益性

2、执行性

3、单方性

4、强制性

5、从属法律性

6、服务性

7、无偿性

8、裁量性

(三)行政行为的合法要件 P117

1、主体合法。

2、权限合法。

3、内容合法。

4、程序合法。

5、形式合法。

注意:已成立并发生法律的效力的行政行为并不一定是合法行为,只有同时具备上述要件的行政行为才是合法的行政行为。

二、行政行为效力的内容(P118-121)

1、公定力:是行政行为一经作出即被推定合法而予以尊重的法律效力。

2、确定力:是指行政行为一经作出,即具有不得任意改变的法律效力。包括形式确定力(不可争力)和实质确定力(不可变更力)。

3、拘束力:是指行政行为一经作出就具有约束行政主体和相对人行为的法律效力。其实质是要求对行政行为所确定的权利义务加以遵守和服从。

4、执行力:是指行政行为一经作出,就具有使其内容完全实现的法律效力。执行力所要求实现的内容是行政行为所设定的权利义务。其实现方法有两种: 自行执行力、强制执行力。 ② 组织的非公务行为:以所属的行政机关或社会组织的名义参与民事法律关系实施的行为,属于行政机关或社会组织的民事行为,而不是公务行为。 2、组织行为:

第八章制定规范行为

一、行政法规和行政规章的制定程序(背黑体字,具体内容要了解下)P133-134以及P136)

1、立项。行政法规:国务院将行政法规项目编入年度立法工作计划。

行政规章:依申请,由部门法制机构,省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府法制机构拟定本部门年度规章制订计划,报本部门、本级人民政府批准后施行。

2、起草。行政法规:起草机构,并向国务院报送行政法规送审稿。

行政规章:部门规章由国务院部门组织起草。地方政府规章由省、自治区、直辖市

和较大的市的人民政府组织起草。

3、审查。行政法规:国务院法制机构负责审查送审稿,并进行修改,形成行政法规草案和

对草案的说明。提请国务院党委会议审议的建议或国务院审批。

行政规章:由法制机构负责统一审查送审稿,最后,提出提请本部门或者本级人

民政府有关会议审议的建议。

4、决定和公布。行政法规:国务院公报上公布的文本为标准文本。

行政规章:在部门公报或者国务院公报和地方人民政府公报上刊登的规章

文本为标准文本。

第九章授益行政行为

一、授益行政行为(P142)

1、概念:是指行政主体所作的能够给行政相对人带来直接利益的所有行政行为。

2、种类:行政给付、行政奖励、行政许可。

二、行政许可

1、概念:是指行政主体根据行政相对人的申请,依法准予申请人从事特定活动或实施某种行为的行政行为。

第十章不利行政行为

一、不利行政行为

(一)种类:行政征收、行政征用、行政处罚、行政强制

(二)行政征收的概念P164:是指行政主体为了国家和社会公共利益的需要,根据法律、法规规定,以强制的方式无偿取得负有法定缴纳义务的行政相对人一定金钱或实物的一种具体单方的行政行为。

(三)行政征用的概念P167:指为了公共利益的需要,根据法律法规的规定,并在给予相应补偿的情况下,以强制方式取得行政相对人财产所有权的具体行政行为。

(四)行政处罚原则

1、种类:A、按学理分类:以对违法行为人的何种权利采取制裁措施为标准,行政处罚可

分为人身自由罚、行为罚、财产罚和声誉罚,这是行政法学上通常采取的分类。

B、按立法分类:分为警告、罚款、没收违法所得和非法财物、责令停产停业、

暂扣或吊销许可证执照、行政拘留、法律和行政法规规定的其他处罚,如劳动

教养、通报批评等。

2、行政处罚原则中的一事不再罚原则P171

指对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。