第三章 中国的自然资源 ●●

第三章中国的自然资源

第一节自然资源概况

一、复述巩固:

我国陆地领土面积约___万平方千米,海域面积约___万平方千米。辽阔的国土,蕴藏着多种多样的自然资源。

二、设问导读:

1、读课本54页文字,明确

(1)自然资源是指______的能为_______物质和能量。可见自然资源必须同时具备2个条件:a、必须是_____的;b、现在要能为我们_____。(2)自然资源主要包括_____资源

____资源、_____资源、____资源、_____资源、以及___资源。

2、完成本页活动题:

下列哪些属于自然资源?属于哪种自然资源?

闪电、巧克力、天然宝石、皮革、羊毛衫、东北虎、煤油、水泥、农村沼气、阳光、塔里木油田、大熊猫

属自然资源的有___________。

3、读54—58页的文字,概括自然资源的五大特征:

(1)自然资源的概念不是一成不变的。(2)自然资源的数量是___的,又是___的。

(3)自然资源的质量有_____。

(4)自然资源的分布有___性和____性。

(5)自然资源的状况处在______之中

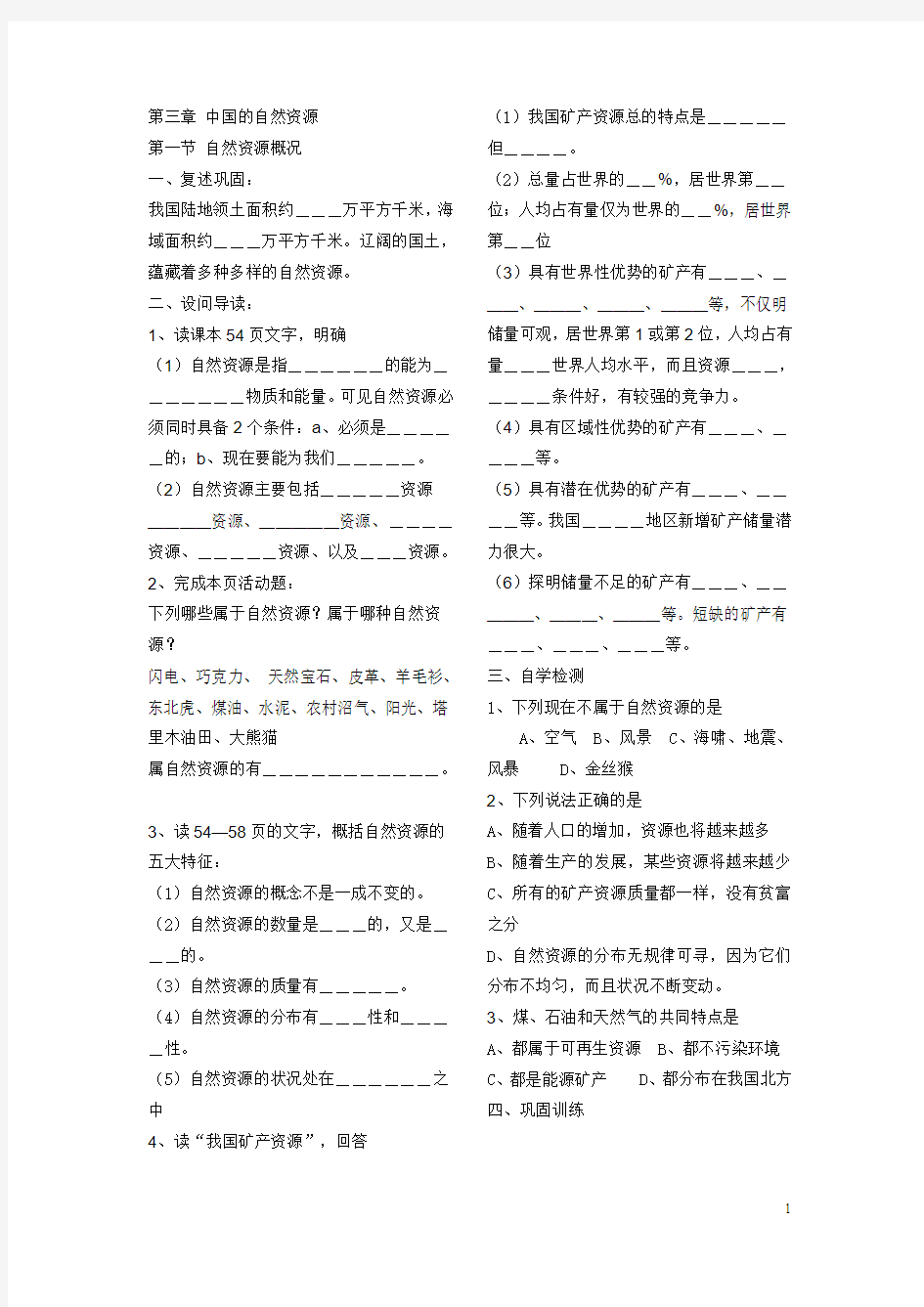

4、读“我国矿产资源”,回答(1)我国矿产资源总的特点是_____但____。

(2)总量占世界的__%,居世界第__位;人均占有量仅为世界的__%,居世界第__位

(3)具有世界性优势的矿产有___、___、___、___、___等,不仅明储量可观,居世界第1或第2位,人均占有量___世界人均水平,而且资源___,____条件好,有较强的竞争力。

(4)具有区域性优势的矿产有___、____等。

(5)具有潜在优势的矿产有___、____等。我国____地区新增矿产储量潜力很大。

(6)探明储量不足的矿产有___、_____、___、___等。短缺的矿产有___、___、___等。

三、自学检测

1、下列现在不属于自然资源的是

A、空气

B、风景

C、海啸、地震、风暴

D、金丝猴

2、下列说法正确的是

A、随着人口的增加,资源也将越来越多

B、随着生产的发展,某些资源将越来越少

C、所有的矿产资源质量都一样,没有贫富之分

D、自然资源的分布无规律可寻,因为它们分布不均匀,而且状况不断变动。

3、煤、石油和天然气的共同特点是

A、都属于可再生资源

B、都不污染环境

C、都是能源矿产

D、都分布在我国北方

四、巩固训练

第一节 自然资源概况 答案: 一、复述巩固: 960 300 二、设问导读:

1、存在于自然界的为人类提供福利 自然界 提供福利 气候、水、土地、生物、矿产、海洋

2、完成本页活动题: 东北虎、大熊猫(生物资源) 天然宝石、塔里木油田(矿产资源) 阳光(气候资源)

3、巨大 有限 规律性 不均匀 不断变动

4、(1)总量丰富 人均不足 (2)12 3 58 53 五

(3)稀土 钨 锡 钼 锑 超过 质量高 开发利用 (4)煤 汞

(5)锌 铝土 中西部

(6)石油、天然气、煤、铁 铬、铂、金刚石

三、自学检测 C B C

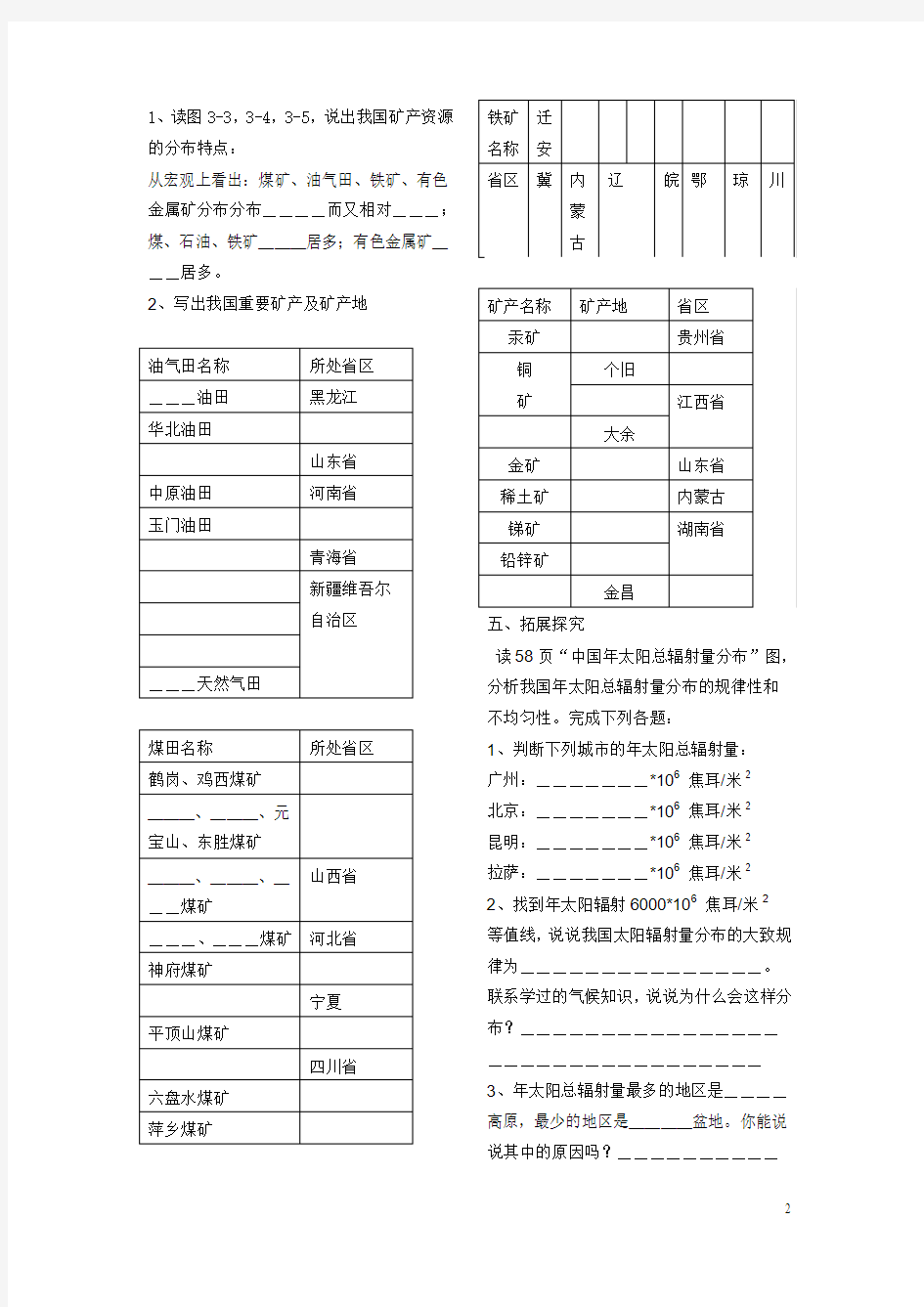

五、拓展探究

1、4500-5000 5500-6000 6000-6500 7000-7500

2、东多西少,西北内陆干旱地区及青藏高原地区高。

太阳辐射量的多少与当地云雾量降水量的

多少相关,云雾量越大,太阳辐射量越小。我国降水分布规律为从东南沿海向西北内

陆递减,因而太阳辐射量分布与之相反。3、青藏四川

青藏高原能成为太阳辐射的高值中心,主要是因为海拔高,空气稀薄,空气中含有的尘埃的量较少,晴天较多,日照时间较长,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面太阳辐射能量多。而四川盆地为低值中心的原因在于:盆地形状,水汽不易散发,空气中含水汽的量多,阴天,雾天较多,从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏。

中国旅游地理课程标准

《中国旅游地理》课程标准 课程类别:专业必修 适用对象:旅游管理(10级) 总学时:70学时,其中讲授学时:32学时;课内实践学时:32学时; 其它(放假):6学时 独立实践学时:10 一、课程的性质、任务与基本要求 (一)性质与任务 《中国旅游地理》是旅游管理专业的一门专业基础课。本课程的任务是系统地介绍和讲解中国旅游区划及各区域的旅游景点与风俗文化,学生通过本课程的学习应达到以下上年目的:树立正确的旅游服务意识;全面认识和掌握中国的自然旅游资源;掌握人文旅游资源;学会设计相关旅游线路。通过对本课程的学习,为学习后续课程和以后从事本专业工作打下坚实基础。 (二)本课程的基本要求 通过本课程的教学,掌握旅游地理学的基本概念;熟悉中国旅游地理的学习方法;了解中国旅游资源形成的地理环境;掌握中国旅游资源的基本特点;认识中国旅游资源的基本类型;熟悉中国旅游地理环境;掌握旅游资源的分类;掌握旅游资源调查的方法;掌握中国旅游交通网的分布;掌握中国旅游交通的主要方式;.熟悉我国旅游交通网线;中国铁路干线的分布图填绘;熟悉我国高速公路线;掌握中国八大文化区域的特征;熟悉中国不同文化区域的民俗特色;了解各个旅游区的旅游资源状况及成为旅游热点的优势;掌握最突出的优势旅游资源;掌握最重要的旅游景点概况;认识旅游区应该侧重发展的对象以及以后的发展趋势;学会设计旅游区的特色旅游线路;景点分布图的填绘;分析旅游区旅游的发展趋势,预测旅游发展前景。 二、主要内容及其教学要求 第1章绪论 主要教学内容 1.旅游地理学的概念和学科性质 2.旅游地理学研究的主要求内容和学习方法 教学要求 掌握旅游地理学的基本概念;了解旅游地理学的学科性质、研究对象和研究内容;熟悉中国旅游地理的学习方法。 第2章中国旅游地理环境概况

第三章中国的自然资源教案

第三章中国的自然资源 第一节自然资源总量丰富人均不足设计说明:建设和谐高效课堂必须让和谐思维之树常青,让和谐、思维之树常青包括两方面的问题:一是如何促进人与人之间的和谐,二是如何点燃学生思维的火花。人与人之间的和谐包括教师与学生之间、学生和学生之间的和谐,其内容包括教学过程安排是否合理、学生之间的合作是否愉快、教学方式是否恰当,让学生学会学习,学会合作。 1、设计理念。教师是教学活动的组织者与引导着,在教学中教师因 应尊重学生的主体地位,以学生自学探究为基础,大力提倡自主 探究与小组内成员的合作探究相结合的学习方式,充分发挥学生 的主观能动作用。 2、通过学生自学发现问题,利用多媒体手段和小组合作探究的形式 解决问题。采用知识抢答、问题答辩等形式巩固所学知识。 课程标准及教材分析:本节教学内容,是本章的第一节,依据《标准》,这是一节向学生传授“与其生活和周围世界密切相关的地理知识和技能,增强学生的生存能力”的一课。本节选用了“自然资源和我们”、“资源丰富,人均不足”两个标题,表述了自然资源与人类生产生活的密切联系以及中国资源丰富、人均不足且破坏严重的国情,为后面具体学习各种资源打下基础。 学情分析:1、初二学生已经具备了一定的读图分析能力,能够满足从图文资料中获取信息探究新知识的要求。 2、学生在前面的学习中对我国的地形、气候、河流等自然环境有了了 解,为本章节学习打下了基础。 教学目标: ★知识与能力: 1.使学生了解人类的生产和生活离不开自然资源,自然资源是人类文明和社会进步的物质基础。 2.自然资源的归类分析3.知道怎样合理使用自然资源。 ★过程与方法: 1.通过实例分析使学生加深对自然资源合理利用和保护的重要性、必要性的认识。 2.通过对收集资料的对比分析。使学生学会正确分析我国资源现状,学会简单的数字分析和对比方法,初步学会运用辩证的方法分析地理事物和现象。 ★情感态度与价值观目标:

第一学期人教版八年级上册地理第三章《中国的自然资源》单元测试卷

第一学期人教版八年级上册地理第三章《中国的自然资源》单元测试卷 一、选择题 1.自然资源是人类生存和发展的基础.下列说法,不正确的是() A. 我国自然资源总量丰富,人均不足 B. 自然资源都是取之不竭、用之不尽 C. 土地、阳光属于可再生资源 D. 应注意节约和保护自然资源 2.我国山区面积广大,下列关于如何实现山区社会、经济和生态可持续发展的叙述,错误的是() A. 山区风景秀丽,开发生态旅游 B. 砍伐与抚育更新相结合,大力发展林业 C. 大力发展木材加工业,以满足市场需要 D. 山区急流水能丰富,积极建设小水电站 3. 据《春城晚报》报道:“某省处于从旱季向雨季转换的关键时期,当前全省已有鲁甸、澄江等25个县(市、区)达到雨季开始期的标准。但在雨季降临缓解旱情的同时,我省在几年连旱之后,旱涝急转的可能性也在不断增大。”如果发生旱涝急转,若不采取有效措施,大量降水可能随江河白白流走。对此,应采取的措施是() A. 兴修水利设施 B. 人工降雨 C. 改变当地气候 D. 防治水污染 4.对于可再生资源,应采取怎样的态度()

A. 无论怎样用,都不会枯竭 B. 无论怎样用,都不会被破坏 C. 在利用过程中,注意保护和培育,以便能够实现永续利用 D. 资源是社会的财富,能不用就不用 5.我国跨流域调水工程——南水北调,其中的“北”指() A. 西北 B. 东北和西北 C. 华 北 D. 华北和西北 6. 解决我国水资源空间分布不均的主要途径是() A. 节约用水 B. 兴修水库 C. 跨流域调水 D. 植树造林 7.下列资源中,属于非可再生资源的是() A. 矿产资源 B. 土地资源 C. 森林资源 D. 水资源 8.在解决我国水资源不足的途径中,同学们当前能积极直接参与的是() A. 兴修水库 B. 跨流域调水 C. 海水淡 化 D. 节约用水,防治水污染 9.我国的天然林地主要分布在() ①西南地区 ②西北地区 ③东北地区 ④东南地区

《地方导游基础知识》课程标准

《地方导游基础知识》课程标准(初稿) 常洲 课程名称:地方导游基础知识 适用专业:旅游服务与管理 链接学制:三年制 开设学期:第一学年第二学期 占有学分:4学分 一、课程定位 《地方导游基础知识》课程是旅游服务与管理专业的专业基础课程,同时也是主干课程和核心课程,在旅游服务与管理专业教学体系中起基础作用。该课程主要讲授导游人员在服务过程中必须具备的的历史、地理、建筑、园林、宗教、民俗、风物特产等基础知识,导游员只有具备了扎实的文化基础知识,才能增加讲解的内涵与品味,才能弘扬祖国五千年的文明与文化,才能满足游客的文化知识追求,担任文化的传播者。丰富的旅游文化知识是导游员成为“文化大使”的前提和基础。本课程与前接课程《中国旅游地理》、平行课程《旅游政策与法规》和后续课程《导游业务》有机地衔接,是提高学生职业能力、参加导游证考试和就业的支撑性课程。开好这门课程,不仅是学生做导游的需要,同时,对学生树立牢固的专业思想有积极的意义,对训练学生的学习方法也有重要的作用。 二、设计思路: 2.1课程基本理念 旨在帮助学生为以后从事导游工作储备丰富的专业知识和基础知识,提升专业素质和综合素质,要求学生掌握并能够把这些知识灵活应用到导游讲解的实践之中,为今后从事导游服务和旅游管理工作打下良好的基础。 2.2课程设计思路 根据旅游企业岗位工作调查,以导游工作任务和工作过程为依据,来设计学

习性工作任务;根据导游员所应掌握的相关的知识要素、能力要素和素质要求,以职业能力为核心,设计与工作内容相一致的课程项目。 课程项目选取依据:一是以就业为导向,瞄准旅游人才市场需求,使课程内容与导游职业资格要求零差异;二是为“导游文化”等后续职业能力课奠定理论与实践基础,使“导游基础”能够充分为专业课程服务,实现毕业就业零距离;三是按照项目选取课程内容和组织教学,不求学科体系的完整,强调课程内容的应用性和需求性。既体现了阶段性能力训练,又实现了综合能力的训练。 本门课程总学时为64,总学分为4。一年级第二学期进行开设。 2、3 课程目标 A、能力目标: (1)能够运用中国历史文化和民族文化的知识,分析、讲解旅游景点的文化特点。 (2)能够运用宗教文化知识,在宗教旅游场所有针对性地讲解四大宗教的起源、发展简况、基本教义,尊奉的主要对象、宗教经典、特殊称谓、宗教建筑布局、宗教著名景观,能够辨别佛像所在的位置、名称。 (3)能够运用古代建筑知识分析古代建筑的基本情况、辨别古建筑的等级、建筑物的种类、主要部分的构成、特点。 (4)能够运用中国古代园林知识分析旅游园林景点的构景要素与构景手段。 B、知识目标 (1)熟悉华北地区各省市自治区的基本概况;了解华北地区各省市地理与气候、区划与人口、交通与资源、历史沿革、文化艺术等基本情况;掌握民族与宗教、旅游资源、特产与美食、民俗风情。 (2)了解东北地区各省市自治区的基本概况;了解东北地区各省市地理与气候、区划与人口、交通与资源、历史沿革、文化艺术等基本情况;掌握民族与宗教、旅游资源、特产与美食、民俗风情。 (3)熟悉华东地区各省市自治区的基本概况;了解华东地区各省市地理与气候、区划与人口、交通与资源、历史沿革、文化艺术等基本情况;掌握民族与宗教、旅游资源、特产与美食、民俗风情。 (4)了解华中地区各省市自治区的基本概况;了解华中地区各省市地理与气候、区划与人口、交通与资源、历史沿革、文化艺术等基本情况;掌握民族与宗教、旅游资源、特产与美食、民俗风情。 (5)了解华南地区各省市自治区的基本概况;了解华南地区各省市地理与气候、区划与人口、交通与资源、历史沿革、文化艺术等基本情况;掌握民族与宗教、旅游资源、特产与美食、民俗风情。。

第二章--中国旅游地理---习题及答案

第二章中国旅游地理 一、单项选择题 1、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”这首诗描写的是________的景色。 A庐山B武夷山C武当山D阿里山 2、溪曲三三水,山环六六峰,碧水丹山指的是________的主要风景。 A武当山BC雁荡山D武夷山3、大红袍是________的特产。 A千山B阿里山C三清山D武夷山4、曾经沧海难为水,除却巫山不是云,指的是________。 A瞿塘峡B巫峡C西陵峡D龙门峡5、湖水清澄,碧波荡漾,指的是黄河中________段的景色。 ABCD 6、江作青带,山如碧玉簪,指的是________的风光。 A珠江B长江C漓江D松花江7、按成因分,滇池,天池,西湖,五池分别属于________。 A溶蚀湖,冰川湖,泻湖,火山堰塞湖B构造湖,火山堰塞湖,泻湖,火山口湖 C构造湖,火山口湖,泻湖,火山堰塞湖 D风成湖,火山口湖,泻湖,河成湖8、我国最大的咸水湖是________,最高的淡水湖是________,最低的湖泊是________,最深的湖泊是________,最大的堰塞湖是________。 A湖B艾丁湖C天池D纳木错湖E镜泊湖9、两岸花柳全依水,一路楼台直到山,描述的是________的风景、四面荷花三面柳,一城山色半城湖指的是________,天气常如二三月,花枝不断四时春,描写的是________。 A玄武湖B大明湖C滇池D瘦西湖 10、中国最大的瀑布群是________,最宽的瀑布是________,最高的瀑布是________,水流量最大的瀑布是________。 A黄果树B诺日朗C蛟龙D壶口 11、以山,海,礁,岛自然景观为主的风景名胜区是________,以青山,碧海,绿树,红墙为特色的是________,以滩缓,沙细,浪小,潮平著称的是________,有不是夏威夷之誉的是________。 A、亚龙湾 B、海滨 C、北戴河海滨 D、海滨 12、至2002年,被国务院定为历史名城的城市共有________座,至2004年,国家级重点风景名胜区共有________处。 A、54 B、199 C、177 D、99 13、四绝是指________。

旅游民俗文化课程标准

《旅游民俗文化》课程标准 课程编码:课程类别:专业选修课 适用专业:旅游管理课程所属系部:旅游艺术系 学时:30 编写执笔人: 审定负责人:审定日期:2013年8月10日 1.课程定位和课程设计 1.1课程性质与作用 《旅游民俗文化》是旅游管理专业学生的一门选修程。本课程主要介绍具有代表性的中国民族宗教世俗信仰、民族服饰、饮食特点、社交礼仪和传统节日。通过本课程的学习,使学生了解和认识中国民族丰富多彩的民俗现象,提高学生的旅游品位,培养学生的文化情趣和民族自豪感,增强学生对民族民俗旅游资源的认识能力和开发、挖掘能力。本课程为学生从事民俗导游、旅游管理打下深厚的知识与理论基础。 本课程与前导课程《旅游学概论》、《中国旅游地理》、《导游基础》等课程有机地衔接,共同构成提高学生岗位技能、参加导游资格考试的支撑性课程。后续课程:《旅游美学》。 1.2课程基本理念 《旅游民俗文化》教学内容的设计始终贯彻“以岗位需求为导向,突出实践教学”的理念,在教学内容选择时注意突出对学生职业能力的训练,同时还兼顾考虑高等职业教育对理论知识学习的需要,融合导游资格证书对知识、技能和态度的要求。 1.3课程设计思路 《旅游民俗文化》采用以任务驱动并参照导游资格证书考试标准来进行课程开发和学习领域设计。其总体设计思路是,打破以知识传授为主要特征的传统学科模式,以校内课堂教学和校外实习实训基地作为主要教学场所,采用任务驱动的教学模式,灵活运用案例分析、分组讨论、角色扮演、启发引导、实战体验等教学方法,做到在学中做、做中学。 2.课程目标 本课程在教学的各个环节中,重点传授知识的同时,还注重培养学生的探索精神,努力实现学生知识、能力、素质的协调发展。 知识目标: (1)掌握民俗与旅游主要概念、民俗旅游的基本知识、民俗旅游研究的主要理论方法; (2)掌握中国各民族服饰民俗、饮食民俗、居住民俗、人生仪礼民俗、节日民俗、游艺民俗、宗教信仰民俗、禁忌民俗等。 能力目标: (1)具备民俗导游能力,能够熟知和理解各类民俗事象的表现,并对此作出准确判断与分析; (2)能利用民族民俗相关知识进行传统旅游文化产品开发,具有旅游市场拓展能力; (3)具备研究旅游目的地旅游资源所需的收集信息、查阅资料、逻辑思维及创新的能力; (4)能灵活运用与分析民俗的文化背景与文化内涵,能撰写个性化导游词。

中国旅游地理第二章复习题

中国旅游地理第二章测试题 一、单选题(每题2分,共40分) 1、下列关隘中有天下第一关之称的是() A、嘉峪关 B、居庸关 C、八达岭 D、山海关 2、下列各项对应正确的是() A、山西——五台山——普贤菩萨 B、四川——峨眉山——地藏菩萨 C、浙江——普陀山——观音菩萨 D、安徽——九华山——文殊菩萨 3、我国人口最多的少数民族是() A、满族 B、蒙古族 C、维吾尔族 D、壮族 4、我国古代建筑屋顶等级最高的是() A.、重檐庑殿式 B、重檐歇山式C、重檐攒尖式D、重檐悬山式 5、中国园林艺术达到鼎盛,形成“诗情画意”的山水园林特色是在()时期 A、秦汉时期 B、魏晋时期 C、唐宋时期 D、元明时期 6、古代路桥中用于邮递的是() A、驰道 B、驿道 C、栈道 D、堠道 7、下列园林中属于皇家园林的是() A、北京恭王府 B、苏州拙政 C、承德避暑山庄 D、广东顺德清晖园 8、有官办第一寺之称的是那一座寺庙( ) A、洛阳白马寺 B、河南嵩山少林寺 C、杭州林隐寺 D、苏州寒山寺 9、有中国国粹之称的文化艺术是() A、中国画艺术 B、中国书法艺术 C、中国刺绣艺术 D、京剧艺术 10、涅槃节是()宗教的节日 A、佛教 B、基督教 C、伊斯兰教 D、道教 11、有童话世界之称的著名旅游景点是() A、安徽黄山 B、四川九寨沟 C、青岛崂山 D、台湾阿里山 12、我国最大的淡水湖是() A、洞庭湖 B、鄱阳湖 C、太湖 D、巢湖 13、有温泉城之称的城市是() A、山东济南 B、福建福州 C、浙江杭州 D、江苏苏州 14、有七朝都会之称的古都是() A、西安 B 、北京C、洛阳D、开封 15、下列祭祀建筑中级别最低的是() A、武侯祠 B、关帝庙 C、天坛 D、孔庙 16、虎狮图是()代表作品 A、苏绣 B、湘绣 C、粤绣 D、蜀绣 17、有千佛洞之称的我国古代石窟是() A、云冈石窟 B、龙门石窟 C、敦煌莫高窟 D、天水麦积山 18、“黄肠题凑”是()时期出现的陵墓建筑形式 A、春秋战国 B、汉代 C、唐代 D、明代 19、我国第一个被联合国教科文组织列入的具有自然和文化双重意义的世界遗产的景区是() A、庐山 B、黄山 C、泰山 D、武夷山 20、“钟山龙蟠,石城虎踞”描写的是()

中国的自然资源

《中国的自然资源》教学设计与过程一、教学目标 1、理解自然资源的概念,掌握自然资源的六个类型; 2、了解自然资源的五个特征; 3、通过对自然资源数量的锐减和污染的严重的教学,教育学生要爱护环境,珍惜自然,建设和谐社会。 二、教学重点 自然资源的概念和类型 三、教学难点 自然资源的五个特征的理解,已经煤炭、石油、有色金属以及太阳辐射等资源的分布。 四、教学辅助工具 一个自制的风车,一瓶水,一两根草,一个辣椒 五、教学内容 以下是我这节课的课堂实录: 新课导入:我们从第二章就开始,就一直用多媒体上课,这一上就是两个月,现在,我们终于又回来了,我倒是很想念在教室上课的感觉啊!你们觉得是在教室上好呢还是在多媒体上好? 学生讨论激烈,争相回答。 师:认为在多媒体上好的同学举手。请说说理由。 生:用多媒体上课可以看到很多图片。 师:那用多媒体上课有没有不好的地方 生:有。学生过位,纪律太差。 师:认为在教室上好的同学举手。理由。 生:纪律好,效率高。 师:看来同学们还是认可在教室上更好。那这一节我们不仅要在教室上课,还要尝试一种新的教学方法,既自主学习法。 教学过程: 师:今天这节课呢,我们要学习第三章第一节,中国的自然资源概况。那什么是自然资源呢?现在请同学们用5分钟的时间看课本,找出这几个问题的答案。第一个,什么是自然资源?第二个自然资源有哪些类型?第三个,自然资源有哪些基本特征?好,现在看书。 学生看书找答案,我在黑板上板书: 第三章第一节中国的自然资源概况 问题1、什么是自然资源? 2、自然资源有哪些类型? 3、自然资源有哪些基本特征? 写完后,我走下讲台,观察同学们的答题情况。学生基本上都是在课本里划出来。发现很多同学把第二题的答案当成了第一个问的答案。我指出他们的错误,但没告诉他们答案,让他们继续找。第1第2个问都容易,但是第三个稍微有点难。我鼓励找出第三个问题的答案的同学举手。同学L举手后,我过去检查,发现他指的是练习册里的每章小结的那个地方,答案是正确的,然后我又借机提醒同学们要充分利用跟地理有关的一切材料。 5分钟后。 一、自然资源的概念

人教版2020--2021学年度八年级地理上册第三章《中国的自然资源》单元测评卷及答案

人教版2020--2021学年度八年级地理上册第三章 《中国的自然资源》单元测评卷及答案 一、选择题(下列各题只有一个选项最符合题意,请将正确的选项填入下列表格中。每小题4分,共48分) 1. 几年前,共享单车在城市街头随处可见,共享单车最大的意义在于 A. 为市民省钱 B. 节省时间 C. 低碳出行,保护环境 D. 方便锻炼身体 2. 前几年间,太湖爆发了严重的蓝藻污染,江苏无锡生活用水和饮用水严重短缺,这一现象说明 A. 可再生资源取之不尽,用之不竭 B. 可再生资源不能利用,要好好保护 C. 非可再生资源要合理利用和保护 D. 可再生资源如果不被合理利用和保护,就可能失去其可再生性 3. 有关我国自然资源分布特点的说法,正确的是 A. 水资源一华北多,西南少 B. 草地一主要分布在东南部湿润地区 C. 林地一西北多,东北少 D. 矿产一南方多有色金属,北方多煤、铁、石油 4. “西气东输”工程起止点和运输方式为 A. 新、沪管道运输 B. 青、苏铁路运输 C. 甘、沪水路运输 D. 新、苏航空运输 5. 下列是我国土地基本国策是 A. 十分珍惜,制定法律法规 B. 十分珍惜,合理利用,切实保护耕地 C. 十分珍惜,切实保护耕地 D. 十分珍惜,标准利用,切实保护土地 6. 下表是我国南北方地区水土资源调查资料。我国南北方耕地资源的分布特点是( )

A. 南方多且以水田为主 B. 南方少且以旱地为主 C. 北方多且以旱地为主 D. 北方少且以水田为主 读漫画,完成下列各题。 7. 漫画《分“田”》反映了我国土地资源利用中存在的主要问题是 A. 乱砍滥伐 B. 超载放牧 C. 乱占耕地 D. 围湖造田 8. 针对漫画反映的问题,我们应该 A. 鼓励开发商投资开发,促进地方经济发展 B. 鼓励农民转变生产方式,进城务工 C. 毁林开荒,扩大耕地面积 D. 珍惜每一寸土地,切实保护耕地 读下图,回答问题。 9. “南水北调工程”能够反映我国水资源具有的特点是 A. 地区分布不均 B. 季节变化大 C. 年际变化大 D. 总量丰富,人均不足 10. 该资源的调配直接反映了我国

4《中国旅游地理》课程标准

《中国旅游地理》课程标准 1、前言 《中国旅游地理》是“十二五”职业教育国家规范教材,依据教育部《中等职业学校旅游服务与管理专业教学标准》,并参照旅游行业相关标准编写。作为旅游服务与管理专业的核心课,承担着向学生传授旅游工作所需的文化基础知识、提升旅游服务工作人员的文化素养、培养把知识应用于实际能力的重任,同时也肩负着普及人们旅游活动常识的义务。基于此,我们对以往《中国旅游地理》教材不断吸取精华,总结、完善,根据旅游业发展的新动态,结合旅游职业教育研究的新成果,充分考虑使用者的特点,对教材进行编写。在整体内容选取和编排上,突出实用性、时效性、新颖性。 1.1课程性质与任务 《中国旅游地理》是旅游管理专业、导游专业岗位基础平台核心课程,此门课程所学内容是众多专业课如旅游资源与开发、旅行社实务、旅游文化、导游业务等的基础知识,地位十分重要,课程内容及教学体现了旅游管理应用型人才培养的特色要求。 《中国旅游地理》是研究人类的旅游活动与我国地理环境及社会经济发展相互关系的一门科学。通过本课程的教学,让学生初步掌握旅游地理学科的基本理论和方法,重点掌握中 国旅游资源的基本特征和旅游地理环境时空分布及其形成的

原因,掌握各分区最具特色的优势旅游资源,主要旅游区和 景点及其旅游价值以及重要旅游线路,从而全面认识中国旅游国情,深刻理解旅游兴国战略,树立为中国旅游业发展贡献力量的信念;同时,通过本课程的教学,培养学生的创新精神,提高学生的专业素质与能力。 1.2设计思路 按照“以职业能力目标为导向,构建基于工作体系的中职 课程体系”的总体设计要求,以工作任务模块为中心构建的 工作项目课程体系。彻底打破学科课程的设计思路,紧紧围绕工作任务完成的需要来选择和组织课程内容,突出工作任务与知识的联系,让学生在职业实践活动的基础上掌握知识,增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性,提高学生的就业能力。 围绕旅游管理专业的“区域旅游设计”的职业能力,特别 关注旅游区域资源价值与市场需求识别、旅游目的地设计、 旅游形象设计、旅游生态保护设计等进行课程项目开发,实施项目化教学。 2、课程培养目标 通过任务引领的项目活动,使学生掌握旅游地理的地域分异规律,能够进行旅游资源调查与分析,学会进行旅游线路设计、旅游目的地形象设计,同时培养学生多学科、多角度分析问题的思维能力,具有生态保护意识与创新设计意识。 2.1知识目标

【K12学习】八年级地理上册第三章《中国的自然资源》知识点归纳

八年级地理上册第三章《中国的自然资 源》知识点归纳 第三章 中国的自然资源 1.我国自然资源的总特征(基本国情):自然资源总量丰富,人均不足(我国资源概况:陆地面积——世界第三:矿产资源总量——世界第三;耕地面积——世界第四;河流年径流量——世界第六;森林面积——世界第六)4月22日为世界地球日。 2.我国土地资源的主要利用类型为:耕地、林地、草地和建设用地(如交通用地等) 3.土地不利条件:人均土地资源占有量小;各类土地所占比例不尽合理。尤其耕地、林地少,难利用土地多,后备土地资源不足。人与耕地的矛盾尤为突出。 4.土地资源的分布: 耕地——主要分布在东部平原及低缓的丘陵地区 林地——主要分布在山地 耕地和林地主要分布在气候湿润的东部季风区(90%以上) 草地——主要分布在年平均降水量不足400毫米的西部内陆地区 (该区还集中了大量的难利用和未利用土地)

耕地与水资源南北差异: 北方以旱地为主,且耕地资源比例大(60%),但水资源比例仅20% 南方以水田为主,且耕地资源比例小(40%),但水资源比例达80% 5.当前的土地问题:水土流失;乱占耕地;土地荒漠化。 6.土地法:《土地管理法》《草原法》《森林法》 全国土地日—6月25日 7.我国土地基本国策——“十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保护耕地” 8.地球上的水,97%是海洋水,而人类所需的淡水资源仅占全球水量的2.5%。地球上的淡水资源,98%是冰川、深层地下水,目前人类利用的淡水资源,主要是江河湖泊水和浅层地下水,仅占全球淡水资源的0.3%。 9.水资源现状:水资源总量排世界第六,但人均排名靠后。总量丰富,人均不足;污染、浪费严重——水资源短缺世界水日:3月22日。中国水周:3月22日至28日。 10.水资源分布特征: A时间分布:夏秋多,冬春少——解决措施:兴建水库,调控径流和水量的季节变化。 B空间分布:东多西少,南丰北缺(华北和西北地区,

完整版地方导游基础知识课程标准初稿2

地方导游基础知识》课程标准(初稿) 常洲 课程名称:地方导游基础知识 适用专业:旅游服务与管理 链接学制:三年制 开设学期:第一学年第二学期 占有学分: 4 学分 一、课程定位 《地方导游基础知识》课程是旅游服务与管理专业的专业基础课程,同时也是主干课程和核心课程,在旅游服务与管理专业教学体系中起基础作用。该课程主要讲授导游人员在服务过程中必须具备的的历史、地理、建筑、园林、宗教、民俗、风物特产等基础知识,导游员只有具备了扎实的文化基础知识,才能增加讲解的内涵与品味,才能弘扬祖国五千年的文明与文化,才能满足游客的文化知识追求,担任文化的传播者。丰富的旅游文化知识是导游员成为“文化大使”的前提和基础。本课程与前接课程《中国旅游地理》、平行课程《旅游政策与法规》和后续课程《导游业务》有机地衔接,是提高学生职业能力、参加导游证考试和就业的支撑性课程。开好这门课程,不仅是学生做导游的需要,同时,对学生树立牢固的专业思想有积极的意义,对训练学生的学习方法也有重要的作用。 二、设计思路: 2.1 课程基本理念 旨在帮助学生为以后从事导游工作储备丰富的专业知识和基础知识,提升专业素质和综合素质,要求学生掌握并能够把这些知识灵活应用到导游讲解的实践之中,为今后从事导游服务和旅游管理工作打下良好的基础。 2.2 课程设计思路 根据旅游企业岗位工作调查,以导游工作任务和工作过程为依据,来设计学习性工作任务;根据导游员所应掌握的相关的知识要素、能力要素和素质要求,以职业能力为核心,设计与工作内容相一致的课程项目。 课程项目选取依据:一是以就业为导向,瞄准旅游人才市场需求,使课程内容与导游职业资格要求零差异;二是为“导游文化”等后续职业能力课奠定理论与实践基础,使“导游基础”能够充分为专业课程服务,实现毕业就业零距离;三是按照项目选取课程内容和组织教学,不求学科体系的完整,强调课程内容的 应用性和需求性。既体现了阶段性能力训练,又实现了综合能力的训练

第一二章中国旅游地理概述

中国旅游地理 第一章绪论 第一节旅游地理学概论 一、旅游地理学的产生与发展 旅游地理学是一门多学科综合性边缘科学。它是随着旅游业的兴起、发展而形成和发展起来的新学科,研究与旅游业发展相关的多种地理问题。 二、旅游地理学的研究内容与学科性质 (一)旅游地理学的概念 旅游地理学是地理学的分支学科,是一门研究人类旅游活动与地理环境及社会经济发展之间相互关系的新兴学科,主要从旅游的主体(旅游者)、客体(旅游资源)和媒介(旅游业)三个方面研究旅游活动与地理环境之间的相互关系。 相关概念:地理学 地理学地理学是研究地球表面一切自然现象和人文现象的分布规律与空间关系的科学。地理学可分为自然地理学和人文地理学两大门类,自然地理学以研究地球表面的自然地理环境为主,人文地理学则主要研究地球表面人类各种社会经济活动的空间结构及其与地理环境的关系。 相关概念:地理环境 地理环境地理环境可分为自然地理环境和人文地理环境。 自然地理环境是由各地的地形地貌、气象气候、水文水体、生物植被等自然要素所构成;人文地理环境则是在各地自然环境基础上,由人类历史过程所形成的各地居民、政区、城乡聚落、产业活动、文化背景、社会风貌等方面构成。 地理环境是人类生存、繁衍、活动的根本基础,也理所当然地是人类旅游活动的大舞台。 相关概念:旅游主体旅游客体旅游媒介 现代旅游活动三要素:旅游主体、旅游客体、旅游媒介。 旅游主体旅游者 旅游客体旅游资源 旅游媒介旅游业向旅游主体提供服务、辅助旅游主体顺利完成旅游活动的媒介,包括旅行社、旅游饭店、旅游交通企业、旅游商贸企业、景区管理或营销机构等旅游企业,也包括旅游行政管理机构、旅游行业协会、旅游教育培训机构等。 (二) 旅游地理学的研究内容 旅游地理学研究的主要内容包括六大方面: 1、旅游资源研究 包括旅游资源的界定与分类,各类旅游资源的形成条件、特征和分布规律,尤其是旅游资源的调查与旅游资源和旅游地评价是研究重点。 2、旅游客源研究 包括旅游者的概念,旅游产生的条件及其地理背景,旅游动机与旅游者行为规律,旅游流(旅游需求)预测等。 3、区域旅游开发与规划研究 包括区域旅游开发的综合条件评价,区域旅游发展战略的制定,旅游环境容量的估算,旅游资源开发利用与保护规划,旅游路线与项目设计规划,旅游促销与客源组织规划,旅游通道的评估与建设,旅游用地与基础设施规划,旅游行业发展与布局规划等等。

中国旅游地理新课程标准

一、课程定位 课程性质:《中国旅游地理》是高等职业学校旅游服务与管理专业和饭店服务与管理专业的一门专业必修课程,是旅游学与地理学的交叉学科。 通过本课程的学习,能帮助学生掌握基本的旅游地理知识,熟悉我国主要的旅游景点景观,培养学生积极乐观的生活情趣,在旅游审美中陶冶情操、完善修养、提高素质。 课程一方面提高了学生的专业知识素养,另一方面也提高学生对旅游资源考察、评价能力,景观鉴赏、解说等能力,为学生将来踏上就业岗位奠定了良好的基础。 二、课程目标 1.素质目标 (1)通过课程的分组模拟练习,培养学生良好的服务意识和团队协作精神(2)通过专业技能的学习,培养学生具有良好的奉献精神和职业道德 2.能力目标 (1)能进行基本的景观鉴赏和景点解说 (2)能进行基本的旅游线路规划 (3)能进行基本的旅游行程制定 3.知识目标 (1)了解旅游活动和地理环境之间的基本关系 (2)了解旅游地理学的概念和学科性质 (3)了解旅游的客源与客流的形成 (4)掌握可持续发展对旅游的重要意义和策略 (5)熟悉全国各旅游资源的分布与特征

(6)掌握旅游资源的分区 (7)掌握各区重要旅游景点与旅游精品线路 (8)掌握各区重要旅游景点的解说和旅游精品线路的安排三、教学内容和要求

四、实施建议 1.教学方法 本课程采用理论与实践相结合的方式进行。 在教学中,使用多种教学法灵活课堂讲课,包括讲授法、提问法、互动教学法、案例分析法、图片视频欣赏、示范教学法、学生模拟演练法等。充分发挥师生在教学中的互动性和创造性,引导学生学习并掌握中国旅游地理的相关知识,如旅游区划分、各旅游区的经典代表及景观特征、旅游线路安排与设计等等;通过教师的讲解和引导,让学生对该课程有正确的认识与看法,并能有效的进行景点景区介绍以及旅游线路设计与安排。 在教学的过程中,要充分利用各种资源。除了重点知识的讲解,还需要配合有关图文资料,便于学生的理解和掌握。 2.教学条件与环境 结合课程充分使用多媒体设备,将理论内容转化为更为直观的方式让学生能更易于接受,并通过各种活动的设计、模拟与参与,充分调动学生的主动性、积极性和创造性。 3.参考教材与文献 (1)教材: 刘英杰《中国旅游地理》大连理工大学出版社 (2)教参: 1)罗兹柏《中国旅游地理》南开大学出版社 2005. 9 2)杨载田《中国旅游地理》科学出版社 2005. 9 3)庞规荃《中国旅游地理》旅游教育出版社 2004. 3 4)保继刚《旅游地理学》高等教育出版社 2006. 1 五、考核评价 (l)过程与目标结合评价,结合课堂提问、课堂模拟、课后作业等手段,加强课内教学环节的考核,并注重平时分数。 (2)强调理论与实践一体化评价,注重引导学生进行学习方式的改变。 (3)强调课程结束后综合评价,注重考核学生前厅管理与服务知识的应用水平。 (4)建议在教学中分任务模块评分,课程结束时进行综合模块考核。 学期教学评价=过程评价50% +期末评价50%

第三章中国的自然资源教案

第三章中国的自然资源 教学目标 1.态度目标: 使学生能通过了解我国资源的国情,懂得节约资源、合理利用和保护资源的重要性,自 身养成节约和保护资源的行为习惯,并能实施具体行动督促他人节约资源、合理利用和保护资源。 2.能力目标: (1)使学生能根据有关数据资料概括出我国资源总量多,人均资源占有量少,利用不尽合理的国情,能够经过讨论后制定本组、本班节约利用和保护资源的具体措施。 (2)使学生明白我国自然资源总量与人均占有量之间的辨证关系。 3.知识目标:使学生能说出我国自然资源的特点是:总量多,人均少,利用不尽合理。 教学重点: (1)使学生能说出我国自然资源的特点,明白我国自然资源总量与人均占有量之间的 辨证关系(2)使学生懂得节约利用和保护资源的重要性,并能够付诸行动。 教学难点: 1.使学生能够根据有关数据资料概括出我国资源总量多,人均少,利用不尽合理的国 情特点。 2.使学生明白自然环境、自然资源、人类活动及其相互作用的辨证关系。 探究点: 1.“总量大、人均少”不仅是我国自然资源最主要的特点,而且也是我国的基本国情之 一,我们要用一分为二的观点分析我国自然资源的优势和劣势,对优势可以以此自豪但不能盲目乐观,对劣势应积极关注而不能丧失信心。 2.我国自然资源虽然种类很多,各自也有不同的特点,但“总量大、人均少”都是它们 共同具备的。这个观点的确立为学习各种具体的自然资源均有重要意义。 教学方法:讲解法、图表法、比较法与讨论法相结合。 教具:自制图表(我国自然资源国情基本特征示意表)、小黑板(环境意识测试题、课堂练习题) 课时:1课时 教学过程: 1.导入新课 [教师讲解]前几章我们学习了我国的地形、气候、河流等自然地理要素,它们是我国自 然环境的重要组成部分。大家知道,人类的生活和生产离不开自然环境,也离不开自然资源。那么我国的自然资源状况如何呢?我们又怎样利用它们为人民生活和经济建设服务呢?今 天我们就来学习我国的自然资源及其利用? 【板书】第六章中国的自然资源 【复习提问】1.在初一时我们曾经学习过自然资源,请大家回忆一下,自然资源分为几大 类,是哪几大类?(两类,可再生资源和非可再生资源) 2.请大家再回忆,自然资源又具体分为哪几种?(土地资源、水资源、森林资源和矿产 资源等多种)我们也知道学习地理应遵循总——分——总的学习顺序,所以,今天我们先来学习中国自然资源的总量和人均占有量。 【板书】第一节自然资源的总量和人均占有量 2.讲授新课 【出示图表】请大家先看下面的图表,你能否根据该图表概括出我国自然资源的基本特征 吗?

新人教版八年级地理上册《第三章 中国的自然资源》教学设计

第三章中国的自然资源

起人类爱护地球、保护家园的意识。“珍惜地球资源,转变发展方式”是近些年我国进 行地球日宣传活动的主题。珍惜地球资源与每个人密切相关。 (1)节约和保护自然资源并不难,对于我们往往是举手之劳,下面这几种行为你都做 到了吗?除了下面几种行为,你还能说出哪些? 答案:①纸正反两用,反复利用废纸; ②随手关灯、拧紧水龙头; ③废旧电池不乱扔; ④十层楼以下不乘电梯; ⑤少坐车或不坐车,骑自行车或步行…… (2)围绕“节约和保护自然资源,从我做起”为主题,设计宣传口号。 答案:节约的就是利润,浪费的就是财富;废物利用,创新价值,资源回收,循环利用;废 料再生,妥善分类,垃圾减量,避免浪费;能源节约齐参加,珍惜使用莫乱花;节约水电 粮食,珍惜能源点滴;随手关灯一小步,节约能源一大步。 【教师点拨】同学们说的很好,其实自然资源短缺不止在我国存在,这是一个全球性 的问题,为此联合国把每年的4月22日定为“世界地球日”,唤起人们对地球面临的生 态环境和资源问题的关注,解决自然资源短缺也不只是政府层面的事情,其实我们 每个人都能够贡献一份力量。 课 后 总 结 本节课我们主要学习了自然资源的含义和分类,我们知道了并不是所有自然界的物 质和能量都属于自然资源,只有具备了“自然”和“经济”两种属性才是自然资源。自然 资源分为可再生资源和非可再生资源两种,即使是可再生资源也要注意保护和培 育,不要盲目利用,否则可再生资源会转变成非可再生资源。我们还学习了我国自然 资源的特征——总量丰富,种类齐全,人均占有量少。因此无论从政府层面,还是社会 大众都要切实保护和合理利用自然资源,共同应对我国自然资源面临的严峻形势。 教 学 过 程 板 书 设 计基本特征

第17讲__中国的自然资源[教案]

第17讲中国的自然资源 【最新考纲】 1、中国主要自然资源的分布、特点。 2、中国能源资源的分布、开发、紧张的原因及解决措施。 【基础知识*自主学习】 自然资源总体特征:种类多,总量丰富,人均不足,分布不均; ①土地资源丰富,类型多样; 特点②山地多,平地少,耕地比重小; ③农业用地绝对数量多,人均占有量少; ④各类土地资源分布不均,土地生产力地区差异显著; 土地资源存在问题:①水土流失严重;②土地荒漠化;③土壤盐碱化; ④城市、工交、农村住房用地不断扩大,耕地面积不断减少; 对策:①依法加强对土地资源的管理和保护;②因地制宜合理开发利用; ③开源节流; 特点:①水资源总量丰富,人均拥有量不足;②水资源时空分布不均; 存在问题:①供水不足;②水资源利用率低;③水质变坏;④破坏性开发利用;水资源开源措施包括:a.修筑水库;b.跨流域调水;c.合理开发和提取地下水; 对策d.海水淡化;e.利用两极冰川;f.人工增雨; 节流措施包括:a.改进农业灌溉技术;b.提高工业用水的重复利用率; c.提高公民节水意识;d.保护水资源免遭污染。 ①地质条件复杂,矿种齐全,储量丰富; ②部分矿产贫矿多,富矿少;某些重要矿产资源短缺; 特点③伴生矿多,分选冶炼困难,综合利用水平较低; ④矿产资源地区分布不均衡; 矿产资源⑤矿产资源形式严峻; 问题:乱采滥挖等破坏性开采现象严重 ①保护矿产资源,节约、合理利用资源;②建立区域性矿产基地; 对策③加强资源勘探;④进行资源的跨区域调配; ⑤加强国际合作,充分利用国际资源;⑥研究利用新材料; 分布:东北、西南、东南的山区; 森林资源问题:总量不足、质量不高、分布不均、破坏严重; 生物资源对策:坚持合理采伐;积极营造人工林;加强自然保护区的建设等; 草场资源分布:西北内陆的高原、山地,东南部低山丘陵区; 问题:草场超载,草场退化; 特点:资源丰富,种类繁多,开发不足,潜力巨大; 种类:海洋生物资源.海洋矿产资源.海水化学资源.海洋空间资源.海洋能源 海洋资源问题:过度捕捞和近海石油污染; 对策:①捕捞期和休渔期相结合;②大力发展滨海增养殖业和远洋捕捞业; ③防止海洋污染;

中国旅游地理课程标准

中国旅游地理课程标准 一、课程性质和地位 《中国旅游地理》是旅游服务与管理专业、导游专业岗位主干专业基础课程,它是研究人类的旅游活动与我国地理环境及社会经济发展相互关系的一门科学。通过本课程的教学, 让学生初步掌握旅游地理学科的基本理论和方法,重点掌握中国旅游资源的基本特征和时空分布及其形成的原因,掌握各分区最具特色的优势旅游资源,主要旅游区和景点及其旅游价值以及重要旅游线路,从而全面认识中国旅游国情, 开阔学生视野,提高旅游人文素质,为中职学生提升旅游审美欣赏力和旅游审美感受力,营造高品位生活奠定基础。 本课程应与《全国导游基础知识》这门课程并行开设,以培养学生学习专业基础的能力。 二、设计思路 按照“以职业能力目标为导向,构建基于工作体系的高职课程体系”的总体设计要求,以工作任务模块为中心构建的工作项目课程体系。彻底打破学科课程的设计思路,紧紧围绕工作任务完成的需要来选择和组织课程内容,突出工作任务与知识的联系,让学生在职业实践活动的基础上掌握知识,增强课程内容与职业岗位能力要求的相关性,提高学生的就业能力。围绕旅游管理专业的“区域旅游设计”的职业能力,特别关注旅游区域资源价值与市场需求识别、旅游目的地设计、旅游产品设计、旅游形象设计、旅游生态保护设计等进行课程项目开发,实施项目化教学。依据工作任务完成的需要、高等职业院校学生的学习特点和职业能力形成的规律,按照“双高、双证、三体系”的设计要求确定课程的知识、技能等内容。依据各学习项目的内容总量以及在该门课程中的地位分配各学习项目的课时数。学习程度用语主要使用“了解”、“熟悉”、“掌握”、“能”或“会”等用语来表述。“了解”用于表述事实性知识的学习程

第二章中国旅游地理-习题及答案

第二章中国旅游地理-习题及答案 第二章中国旅游地理 一、单项选择题 1、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”这首诗描写的是________的景色。A庐山B武夷山C武当山 D阿里山2、溪曲三三水,山环六六峰,碧水丹山指的是 ________的主要风景。 A武当山B黄山C雁荡山D武夷山3、大红袍是________的特产。 A千山B阿里山C三清山D武夷山4、曾经沧海难为水,除却巫山不是云,指的是________。 A瞿塘峡B巫峡C西陵峡D龙门峡5、湖水清澄,碧波荡漾,指的是黄河中________段的景色。 A三门峡B郑州C开封D洛阳 6、江作青带,山如碧玉簪,指的是________的风光。 A珠江B长江C漓江D松花江7、按成因分,滇池,天池,西湖,五大连池分别属于 ________。 A溶蚀湖,冰川湖,泻湖,火山堰塞湖B构造湖,火山堰塞湖,泻湖,火山口湖 C构造湖,火山口湖,泻湖,火山堰塞湖 D风成湖,火山口湖,泻湖,河成湖

8、我国最大的咸水湖是________,最高的淡水湖是 ________,最低的湖泊是________,最深的湖泊是________,最大的堰塞湖是________。 A青海湖B艾丁湖C天池D纳木错湖E镜泊湖 9、两岸花柳全依水,一路楼台直到山,描述的是________的风景、四面荷花三面柳,一城山色半城湖指的是________,天气常如二三月,花枝不断四时春,描写的是________。 A玄武湖B大明湖C滇池D瘦西湖 10、中国最大的瀑布群是________,最宽的瀑布是 ________,最高的瀑布是________,水流量最大的瀑布是 ________。 A黄果树B诺日朗C蛟龙D壶口 11、以山,海,礁,岛自然景观为主的风景名胜区是 ________,以青山,碧海,绿树,红墙为特色的是________,以滩缓,沙细,浪小,潮平著称的是________,有不是夏威夷之誉的是________。 A、亚龙湾 B、青岛海滨 C、北戴河海滨 D、大连海滨 12、至2002年,被国务院定为历史名城的城市共有________座,至20xx年,国家级重点风景名胜区共有________处。