下科学第四章地球与宇宙知识点

新教材七年级下科学地球与宇宙第四章知识点

第一节、太阳和月球

1、太阳概况:离地球最近的恒星,发光发热的气体星球

①太阳的直径约为140万千米;②质量为地球的33万倍;③体积为地球的130万倍;④表面温度约6000

摄氏度;中心温度达1500万摄氏度;⑤它与地球的平均距离约为亿千米

2、太阳为地球表层和人类活动提供了最重要的能量,太阳与地球的生物息息相关

光球层(肉眼可见)(太阳黑子)

3、太阳大气层(从里到外)色球层(耀斑、日珥)

日冕层(太阳风)

4、太阳活动

①太阳黑子:太阳表面温度较低而较暗的气体斑块。太阳黑子活动周期为11年。太阳黑子最多的那一

年,成为太阳活动峰年,黑子数极少的那一年称为太阳活动谷年。1755年为第1周,2009年为第24 周.太阳黑子的多少和大小作为太阳活动强弱的标志。

②耀斑:色球层上突然增亮的斑块。爆发时会释放巨大的能量

5、太阳活动的影响:

①耀斑增强时,会影响地球上的无线电短波通讯。

②太阳黑子、耀斑活动增强时,要防晒避免紫外线过强照射损伤皮肤

注:不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测!

6、月球概况:月球是地球唯一的天然卫星;月球本身不发光看到的是太阳照亮的月面

①月球直径约为3476千米,地球直径的3/11,约为太阳直径的1/400

②月球的体积约为地球的1/49;月球的质量只有地球的1/81(由于月球离地球近,故看上去跟太阳大

小差不多)

③地月距离约万千米,约为日地距离的1/400

7、月球表面明亮相间,亮区是高原,暗区是平原和盆地等地陷地点,分别被称为月陆和月海。

8、环形山的形成原因:小天体撞击月球(主要原因)和月球上古老火山的爆发

9、月球上的特点:引力小;昼夜温差大;遍布环形山;不能传播声音(无空气);没有空气和水,表面只

有岩石和碎屑。

注:①月球上没有的大气层,因此在月球上,天空的背景是黑色的。

②第一个利用火箭飞行的是万户;1969年,人类首次登月成功;我国发射“神舟”飞船,“嫦娥”卫

星。经长期探测,发现月球上有丰富的矿产资源。

③月球上物体重力会变得轻:由于月球的质量比地球小得多,引力小。

④月球表面昼夜温差大:月球表面没有大气,白天迅速升温,夜晚能量丧失殆尽。

⑤月球表面布满环形山:没有大气的保护,月球遭受陨石肆无忌惮的撞击形成的

10、正确使用天文望远镜:

①选择视野开阔的地方安放;②用寻星镜对准目标星体:a.先在镜筒外沿镜筒延伸方向用眼睛瞄准目

标星体。b.用调节手柄做水平方位和不同高度的搜索。C.将目标星体置于视野中央;③用主镜观察目标星体。a.调节目镜的焦距使主镜内的影像清晰。b. 用调节手柄缓慢调节,直至在主镜内找到目标星体。c. 瞄准目标后再次调节目镜焦距,使目标星体的像清晰。(绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观察太阳。

第二节、地球的自转

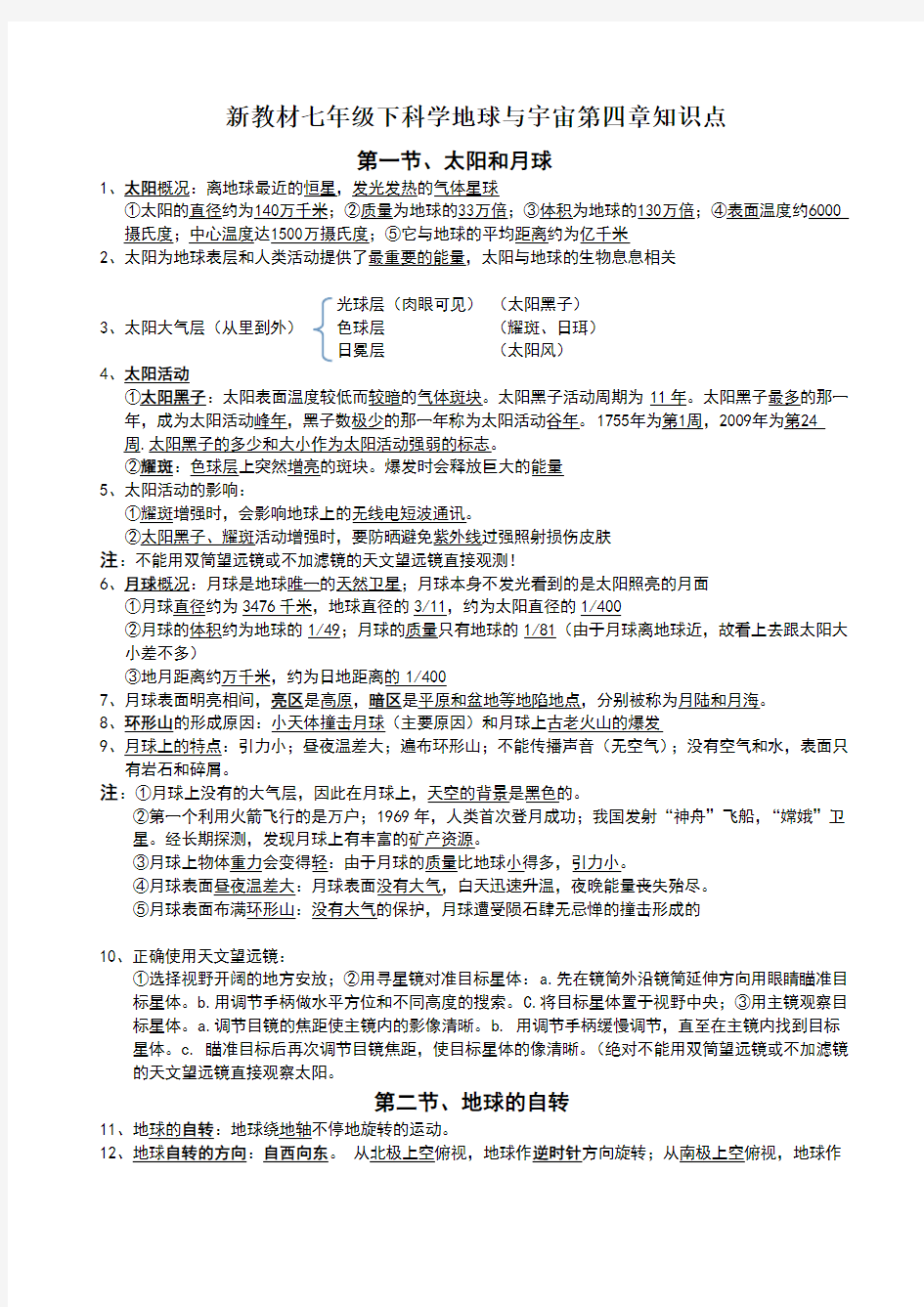

11、地球的自转:地球绕地轴不停地旋转的运动。

12、地球自转的方向:自西向东。从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转;从南极上空俯视,地球作

顺时针方向旋转。(南顺北逆)

13、地球自转的周期:约24小时

14、地球不发光不透明:出现昼夜半球

15、晨昏线(圈):昼夜半球的分界线(一个圆圈),它由晨线(半圆)和昏线(半圆)构成。

①晨线:太阳升起的地方(由黑夜进入白天);②昏线:太阳落下的地方(由白天进入黑夜)

16、地球自转产生的现象:①日月星辰东升西落;②昼夜交替;③星星的视运动照片

注:①晨昏线与太阳光垂直;②东边先过晨线,故东边先天亮(如:杭州天亮了,拉萨天黑还在睡觉)

第三节、地球的绕日运动

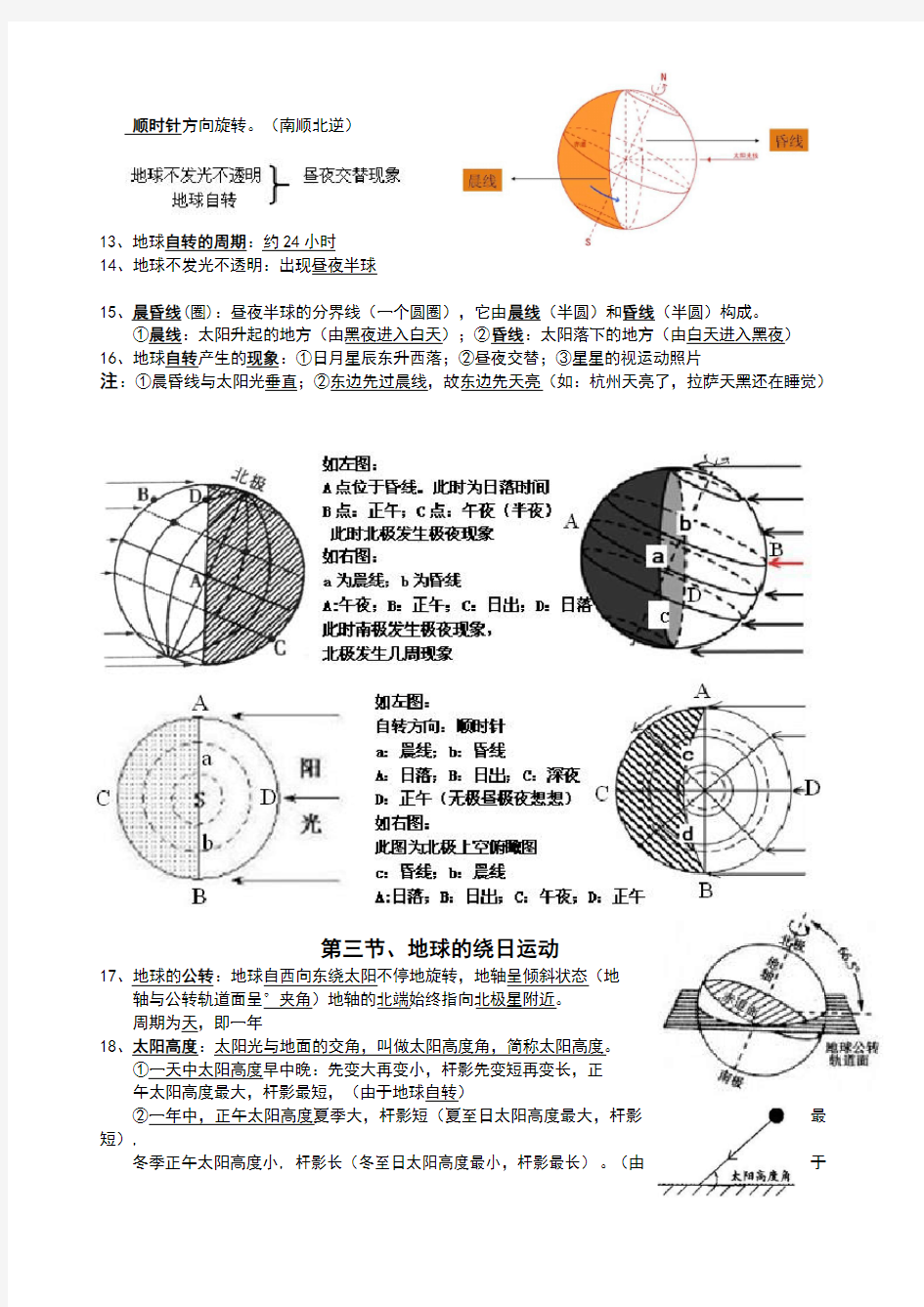

17、地球的公转:地球自西向东绕太阳不停地旋转,地轴呈倾斜状态(地

轴与公转轨道面呈°夹角)地轴的北端始终指向北极星附近。

周期为天,即一年

18、太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。

①一天中太阳高度早中晚:先变大再变小,杆影先变短再变长,正

午太阳高度最大,杆影最短,(由于地球自转)

②一年中,正午太阳高度夏季大,杆影短(夏至日太阳高度最大,杆影最短),

冬季正午太阳高度小, 杆影长(冬至日太阳高度最小,杆影最长)。(由于

地球公转)

③同一时间,中高纬度地区,纬度越大,太阳高度越小,杆影越长

④以太阳直射点为中心向两边递减,即:离太阳直射点越近,太阳高度越大,杆影越短;离太阳直射

点越远,太阳高度越小,杆影越长

19、太阳直射点:太阳垂直照射的地方,太阳高度为90°

春分日(3月21日前后)直射赤道①、一年中,太阳直射点在南北回归线之间来回移动

夏至日(6月22日前后)直射北回归线②、回归线之间的地区:太阳两次直射(包括赤道)

秋分日(9月23日前后)直射赤道③、回归线上直射一次

冬至日(12月22日前后)直射南回归线④、其他地区无直射

20、昼夜长短的变化

①赤道全年昼夜等长

②北半球其他地区:从春分日到秋分日(太阳直射点在北半球),昼长夜短(夏至日昼最长夜最短),

北极圈以内发生极昼现象(夏至日时北极圈及其以北地区都发生极昼);从秋分日到来年春分日(太阳直射点在南半球),昼短夜长(冬至日昼最短夜最长),北极圈以内发生极夜现象(冬至日北极圈及其以北地区都发生极夜);南半球正好相反

③春分日,秋分日,太阳直射赤道,全球昼夜等长,南北极圈内无极昼极夜现象

④太阳直射点北上:北半球昼变长夜变短;太阳直射点南下:北半球昼变短夜变长

⑤纬度越高,昼夜变化越大

第四节、月相

21、月相:月球的各种圆缺形态叫月相

22、

23、从新月到满月再到新月,是月相变化的一个周期。这一周期平均为天,称为朔望月。我国的农

历月份就是根据朔望月确定的。每月的朔为农历初一,望为十五或十六。

24.月球始终以同一个面对着地球,在地球上看不到月球的背面(原因:月球的自转与公转周期相同)

月相变化规律

26、月相与农历:春节:农历正月初一(新月);端午:农历五月初五(接近上弦月);重阳: 农历九月初九(接近上弦月);中秋:农历八月十五(满月);钱塘江大潮:农历八月十八(满月) 27、月球影响地球的表现——潮汐:在向着月球的地方和背月的地方,形成高潮,两者之间即为低潮。 注:①记忆口诀:

上上上西西:上弦月出现在上半月的上半夜,出现在西边的天空,且月亮的西侧(即右)半边明亮。 下下下东东:下弦月出现在下半月的下半夜,出现在东边的天空,且月亮的东侧(即左)半边明亮。

②

③与诗句相应的月相(明月一般指满月)

(1)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城 外

寒山寺,夜半钟声到客船。(上弦月)

(2)去年元夜日,花市灯如昼,月上柳枝头,人约黄

昏后。(满月)

(3)风回日暮吹芳芷,月落山深哭杜鹘。(新月)

(4)采莲去,月没春江曙。(满月)

(5)明月几时有,把酒问青天。(满月)

(6)海上升明月,天涯共此时。(满月)

(7)春江潮水连海平,海上明月共潮生。(满月)

(8)不见乡书传雁足,惟见新月吐蛾眉。(峨眉)

(9)月 黑 雁 飞 高, 单 于 夜 遁 逃。(新月)

第五节、日食和月食

日食与月食不是每个月都会发生的原因:月球绕地球的公转轨道平面与地球绕太阳的公转轨道有一个

5° 左右的夹角。

29、月球始终以同一面孔对着地球的原因:月球的自转周期(或速度)与绕地球公转周期(或速度)是相

日食 月食 概念 太阳表面全部和部分被遮掩的现象

月球表面全部和部分变暗的现象 原理 当月球运行到地球和太阳之间,且三者正好

或接近排成一条直线时,月球挡住了太阳光

形成月影(光的直线传播),从地球上月影

所在区域看太阳部分或全部被月球遮挡

当日、地、月三者正好或接近排成一条直线时,且地球位于中间,月球进入地球的阴影区(光的直线传播)而形成的 三者的位置 月亮位于太阳、地球的中间

地球位于月亮、太阳的中间 发生时间 农历初一(白天)

农历十五(晚上) 类 型 日全食、日环食、日偏食(黑)

月全食、月偏食(古铜色) 过程

亏损于西(右)面,复圆于东(左)面 亏损于东(左)面,复圆于西(右)面 持续时间

几分钟 一般1-2小时 可见区域 地球昼半球处于月影区的地方(部分可见),且不同地方所见类型不同

夜半球都可见,且一样

同的

30、日全食过程图像

月全食过程图像

注:①看天空(站在地球上向天看)方向:上北下南左东右西;看地图方向:上北下南左西右东

②发生日全食、日环食时,过程中伴随是日偏食;发生月全食时,过程中伴随着月偏食

③没有月环食:地球的阴影面积远大于月球,故不会产生环食

④日食:证明月球是圆的;月食:证明地球是圆的

第六节、太阳系

注:①水星:离太阳最近的行星;海王星:离太阳最远的行星

②木星:体积、质量最大的行星(太阳为体积质量最大的天体),卫星最多(66颗)

③土星:体积、质量第二的行星,卫星第二(62颗),土星的光环主要由碎块和微粒组成。

④金星:又名太白金星、“启明星”“长庚星”,唯一逆向自转行星

⑤火星:与地球最相似,被称为“红色星球”,最引人注目的地形特征是干涸的河床

⑦星体运行的轨道一般都为椭圆形(包括行星,卫星,彗星)

⑧地球生命得以存在的三个条件:适宜的温度、充足的水分、一定厚度和适宜呼吸的大气

⑨太阳系中最大天体是:太阳;最大的行星是:木星

第七节、探索宇宙

31、古希腊人把天空分成48个星座,古中国人把天空划分为二十八宿

国际上把天空划分为88个区域,命名为88个星座

32、

天琴座仙后座大熊座小熊座天鹅座天鹰座

33、着名的星座:大熊座、小熊座、仙后座、天鹅座、天琴座和猎户座

着名的恒星:北极星(小熊座)、织女星(天琴座)、牛郎星(天鹰座)、天狼星(大犬座)、

北斗七星(大熊座)

34、星空:星等:星等越小星越亮

(6等星是肉眼所见最暗的星,太阳是)

35、北斗七星斗柄朝向:春夏秋冬对应东南西北。

36、找北极星方法:把北斗星斗前两颗星连线,

并朝斗口方向延伸约5倍距离,即可找到北极星

37、

38、银河系:侧看:中间厚,四周薄,像铁饼;俯视:大旋涡。银河系直径约10万光年,太阳系与银河

系的中心相距约3万光年。

39、宇宙中类似银河系的天体系统有千亿个,在银河系中,像太阳系一样的恒星系有几千亿颗。

40、人类可观测到的最远天体距离地球130亿光年

注:①星图的方位:上北下南,左东右西

②大部分看到的星星都为恒星,少部分为行星

③全年可见的星座有:小熊座、大熊座、仙后座

④北斗七星不在同一平面上。不同的恒星距离地球的距离是不同的,只是距离太远,看起来好象在一

个平面上。

⑤在某固定点观测,通常只能看到星空其中的一部分。北极:北极的观测者都永远只能看到北极星所

在的那一半星空,即北天星空;南极:南极观测者正相反,只能看到南天星空。赤道:赤道上的观测者能看到整个星空。天文台的最佳选址——赤道

七下科学地球与宇宙知识点

新教材七年级下科学地球与宇宙第四章知识点 第一节、太阳和月球 1、太阳概况:离地球最近的恒星,发光发热的气体星球 ①太阳的直径约为140万千米;②质量为地球的33万倍;③体积为地球的130万倍;④表面温度约6000 摄氏度;中心温度达1500万摄氏度;⑤它与地球的平均距离约为1.5亿千米 2、太阳为地球表层和人类活动提供了最重要的能量,太阳与地球的生物息息相关 光球层(肉眼可见)(太阳黑子) 3、太阳大气层(从里到外)色球层(耀斑、日珥) 日冕层(太阳风) 4、太阳活动 ①太阳黑子:太阳表面温度较低而较暗的气体斑块。太阳黑子活动周期为11年。太阳黑子最多的那一 年,成为太阳活动峰年,黑子数极少的那一年称为太阳活动谷年。1755年为第1周,2009年为第24 周.太阳黑子的多少和大小作为太阳活动强弱的标志。 ②耀斑:色球层上突然增亮的斑块。爆发时会释放巨大的能量 5、太阳活动的影响: ①耀斑增强时,会影响地球上的无线电短波通讯。 ②太阳黑子、耀斑活动增强时,要防晒避免紫外线过强照射损伤皮肤 注:不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测! 6、月球概况:月球是地球唯一的天然卫星;月球本身不发光看到的是太阳照亮的月面 ①月球直径约为3476千米,地球直径的3/11,约为太阳直径的1/400 ②月球的体积约为地球的1/49;月球的质量只有地球的1/81(由于月球离地球近,故看上去跟太阳大 小差不多) ③地月距离约38.44万千米,约为日地距离的1/400 7、月球表面明亮相间,亮区是高原,暗区是平原和盆地等地陷地点,分别被称为月陆和月海。 8、环形山的形成原因:小天体撞击月球(主要原因)和月球上古老火山的爆发 9、月球上的特点:引力小;昼夜温差大;遍布环形山;不能传播声音(无空气);没有空气和水,表面只 有岩石和碎屑。 注:①月球上没有的大气层,因此在月球上,天空的背景是黑色的。 ②第一个利用火箭飞行的是万户;1969年,人类首次登月成功;我国发射“神舟”飞船,“嫦娥”卫 星。经长期探测,发现月球上有丰富的矿产资源。 ③月球上物体重力会变得轻:由于月球的质量比地球小得多,引力小。 ④月球表面昼夜温差大:月球表面没有大气,白天迅速升温,夜晚能量丧失殆尽。 ⑤月球表面布满环形山:没有大气的保护,月球遭受陨石肆无忌惮的撞击形成的 10、正确使用天文望远镜: ①选择视野开阔的地方安放;②用寻星镜对准目标星体:a.先在镜筒外沿镜筒延伸方向用眼睛瞄准目 标星体。b.用调节手柄做水平方位和不同高度的搜索。C.将目标星体置于视野中央;③用主镜观察目标星体。a.调节目镜的焦距使主镜内的影像清晰。b. 用调节手柄缓慢调节,直至在主镜内找到目标星体。c. 瞄准目标后再次调节目镜焦距,使目标星体的像清晰。(绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观察太阳。 第二节、地球的自转 11、地球的自转:地球绕地轴不停地旋转的运动。 12、地球自转的方向:自西向东。从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转;从南极上空俯视,地球作

七年级下册第二章科学知识点

1、人的感受器有:视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷热觉。 2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等。皮肤有痛觉、触觉、冷热觉。 3、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。 4、嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成嗅觉) 嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类和气味种类等的不同而不同。 5、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经。 味觉的形成:食物→口腔(食物中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成味觉)。 6、舌的不同部位对味道的敏感性不同 7、进行辨别味道实验,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。 1、正在发声的物体叫做声源。声音可以在固体、液体和气体中传播。声音在真空中不能传播。 2、声音发生的条件:振动;声音传播的条件:需要介质;声音传播的方式:声波。 3、在15℃的空气中,声音在空气传播的速度为340米/秒。温度越高,声速越快。 声音的传播速度:固体>液体>气体>真空。 1、耳的结构:①外耳包括耳廓、外耳道; ②中耳包括鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管; ③内耳包括耳蜗、前庭和半规管。 2、耳的主要功能:听觉和保持身体平衡。位觉感受器(平衡)在前庭和半规管中(解释晕船、晕车现象)。听觉感受器在耳蜗。 3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)→外耳道→鼓膜(将声波转化为振动)→听小骨(将声波扩大并传导)→耳蜗(接受刺激、产生信息)→听神经(传导信息)→大脑(产生听觉)。 4、遇到巨大的响声,迅速张嘴,捂紧双耳,目的使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破。 5、乐音的三个特征:a、音调--声音的高低,跟振动的快慢(或频率)有关 (振动越快,频率越大,音调越高) b、响度--声音的强弱,跟振动幅度、离声源远近有关 (振动幅度越大、离声源越近,响度就越大) c、音色:是声音的品质和特色。 6、物体在1秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。人的发声频率大约在65赫兹到1100赫兹之间;听觉频率大约在20赫兹到20000赫兹之间。高于20000赫兹的声波叫做超声波,低于20赫兹的声波叫做次声波。声音响度单位是分贝。 1、正在发光的物体叫做光源。如太阳、燃烧着的蜡烛、开着的电视的屏幕、萤火虫等。 2、光的传播特点:光的传播不需要介质;光在同一种均匀物质中是沿直线传播的(①小孔成像②影子的形成③月食、日食④步枪瞄准、列队排整齐)。光在真空中传播的速度最快(3×105km/s),空气中次之。光年是长度单位。1光年=3×105千米/秒×365×24×60×60秒=×1012千米。 光的传播速度:真空>气体>液体>固体 3、光的色散:白光经三棱镜折射后,彩色光带中颜色的顺序:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。其中紫色光的折射角最大,红光最小。所以白光是复色光,由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种单色光混合而成。三原色是:红、绿、蓝。 4、看不见的光:①红外线的应用:遥控器、红外测温仪、红外摄像仪、红外望远镜。 ②紫外线的应用:荧光效应、杀菌、消毒。臭氧层能吸收太阳光中大部分的紫外线。

七年级下学期科学第四章《地球与宇宙》测试卷

七年级下学期科学第四章《地球与宇宙》测试卷 一、选择题 1.下列现象不能证明地球是个球体的事实是() A.远去的帆船比桅杆先消失B.天涯海角总是走不到边 C.发生日食现象D.麦哲伦环球航行 2.月球表面环行山形成的主要原因是() A.月球表面隆起B.陨石撞击而形成的陨石坑 C.雨水冲刷形成D.河流不断冲刷侵蚀而形成 3.下列现象中,与太阳活动是否强烈无关的是() A.地球上的短波通讯受到干扰B.发生日食现象 C.到达地面的紫外线辐射增强D.地球上的某些地方洪涝灾害增多 4.月球表面比较暗的地方是() A.月面的海洋B.环形山C.比较低洼的平地D.地势较高的高原 5.下列关于产生月相变化原因的叙述,正确的是() ①月球是一个球体②月球本身不发光③月球绕地球运动④月球相对太阳位置的变化A.①②B.①④C.②③D.③④ 6.下列天体系统是按照由大到小排列的是() A.太阳系、星系、银河系B.银河系、星系、地月系 C.宇宙、太阳系、地月系D.地月系、银河系、宇宙 7.土星的周围有一圈美丽的光环,20世纪70年代末宇宙飞船拜访她时发现,组成光环的物质居然是() A.土星表面激烈运动的大气B.土星内部激烈活动释放的巨大能量 C.碎土、尘埃和冰屑D.不存在任何东西,是人的幻觉 8.月球景观和地球景观相似的是() A.有风、云、雨等天气现象B.有碧海蓝天 C.有日光、彩虹和风D.有平原、高原、山地 9.地球上之所以存在生命的主要原因是() A.地球有天然卫星月球B.地球的大小合适 C.地球上有空气和液态的水D.地球是固体星球 10.下图为太阳系局部示意图,表示地球的是() A.a点B.b点C.c点D.d点 11.下列四幅图中,属于形成上弦月的三球位置关系的是() 12.在月球上,天空的背景是黑色的,其原因是() A.月球上总有一半的地方看不到太阳B.月球上没有大气层 C.月球距离太阳比地球远D.月球上众多的环形山挡住了太阳光13.小马在农历二十二、二十三的晚上看到的月亮应该是图中的()

七(上)科学第二章观察生物知识点.

第二章观察生物知识点 1、观察蜗牛借助放大镜进行观察。蜗牛喜欢生活在阴暗潮湿的地方,以植物茎叶为食。 2、蜗牛有视觉,触觉,嗅觉,味觉,但无听觉。 3、生物:①.有应激性②.能生长③.能进行新陈代谢(需要营养,需要排泄废物) ④.一般由细胞构成(除病毒)⑤.能生殖和发育⑥.有遗传和变异的特性⑦.能适应并影响环境 4、动物与植物的区别:获取营养方式不同,①动物需要摄取食物;②植物能进行光合作用,自己制造营养。植物的光合作用:植物利用水、二氧化碳,在光照条件下,在植物体内的一个结构——叶绿体中合成自身需要的营养物质葡萄糖、淀粉等有机物,同时放出氧气。 5、罗伯特。胡克发现细胞,他发现的其实是细胞的细胞壁,细胞的大小一般只有一到几十微米。 6、细胞的结构: 植物细胞细胞壁由纤维素组 成,保护、支 持细胞 动物 细胞细胞膜 保护细胞并控制细 胞与外界物质交换 细胞质细胞进行生命活动的场所 细胞核含有遗传物质 叶绿体光合作用场所,内含叶绿素 液泡内有细胞液 7、细胞学说:所有的动物和植物都是由相同的基本单位——细胞构成;细胞是生物体结构与功能的基本单位;细胞是由细胞分裂产生的。

8、细胞结构:(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、 9、显微镜的构造:(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、 (11)、(12)、(13)、(14)、 10、显微镜的使用包括: a.安放:左手托镜座,右手握镜臂,镜筒在前,镜臂在后,放在左前方。 b.对光:转动物镜转换器,使低倍物镜正对通光孔,再转动遮光器,让较大光圈对准通光孔。左眼通过目镜观察,右眼同时睁开,调节反光镜(光线亮时用平面镜,光线暗时用凹面镜),看到一个明亮的圆形视野。 c.放片:把要观察的物体放在载物台上,两端用压片夹压住,要观察的物体要正对通光孔; d.调焦:①眼睛盯住物镜,向前转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢下降,物镜靠近载玻片时,注意不要让物镜碰到载玻片;②左眼朝目镜内注视,右眼张开,慢慢向后调节粗准焦螺旋,使镜筒慢慢上升,直到看到物像,再转动细准焦螺旋,使物像更加清晰。 11、显微镜的放大倍数=目镜放大倍数X物镜放大倍数; 12、显微镜里看到的像是倒像。(上下左右全颠倒)注意:物像的移动方向与装片的移动方向相反,如果物象在视野的左下方,要移到视野中央,则应将装片往左下方移动。13、使用高倍物镜的方法:在低倍镜下,把要放大观察的部分移到视野正中心,然 后转动转换器, 使高倍物镜对准通光孔,再稍微调节细准焦螺旋,即可看到进一步放大的物像。

七年级科学地球与宇宙单元练习

第一节 我们居住的地球 一?选择题 1第一个提出“天圆地方”的国家是 () A ?古代印度 B ?古代中国 C ?古代巴比伦 D ?古 代埃及 2. 东汉张衡发明了 “浑天仪”,他认为天与地的关系就如 同鸡蛋中的蛋白与蛋黄的关系一样, 地被天包在当中,大 地是一个圆球,宇宙以地球为中心.下列对于张衡的这 一理论 的认识你认为最确切的是 () A ?张衡的这一理论是完全错误的 B. 张衡的这一理论虽很不科学, 但在当时条件下却是人 类认 识史上的一次大飞跃 C ?张衡的这一理论与“地心说” 一样,应该遭到批判 D ?张衡的这一理论基本符合现代科学的观点 3. 为什么海面上 远去帆船的船身比桅杆先消失 ?下列四种 说法中,正确的说法是 () A .海水越来越深,淹没了船身 B ?人的视力有限 C. 海面是弯曲的弧面,船身先被遮住视线 D ?人站得不够高 4?葡萄牙航海家率领的船队,首次实现了人类环绕地球 一周的航行, 用实际行动证实了地球是一个球体. 这位著 名的航海家是() A .哥伦布 B .麦哲伦 C .达?迦玛 D .郑和 5.关于地球的说法正确的是 () A .地球是方形的 B .地球是个正球体 C .地球是个两极稍扁,赤道略鼓的球体 D. 地球是个两极略鼓,赤道稍扁的球体 二.填空题 6 .地球的卫星照片大部分区域是 _________________ 色,这些地 方是 _________ ,其中黄色的区域是 ____________ ,白色的区域是 三.综合题 1 .观察人造卫星拍摄的地球照片,我们可以看到的是 () A. 两极稍扁、赤道略鼓的椭球体 B. 赤道稍扁、两极略鼓的椭球体 C. 很圆的球体 D .地球上茂密的森林 2 .太空中拍摄的地球照片看上去是很圆的,这是因为 () A. 地球本身就是一个正球体 B .地 球的外面有大气 层 C. 过去的测量有误差 D. 地球的赤道半径和两极方向的半径相差很小 3 .毛泽东在《七律二首?送瘟神》中写道“坐地日行八 万里,巡天遥看一千河”.要真正日行八万里, 则应该坐 在地球的 () A .赤道 B. 北极 C .地球上任何一个地方 D. 延安。 4 .我国从西到东四个城市:乌鲁木齐、重庆、武汉、上 海,一天之中哪个城市先看到太阳 () A.乌鲁木齐 B. 重庆 C. 武汉 D. 上海 5.不考虑波浪潮汐的因素,大洋洋面是 () A .水平状的 B .球面 状的 C .起伏状的 D .不规 则的 6 .分析粉笔在水平板上和球面 (1)粉笔在水平板上由近及远移动 时, 你看到的现象是: O ________ 稍扁、 (2)粉笔在球面上由近及远移动时,你看到的现象是: ________ 略鼓的球体,赤道半径比两极方向的半径 _________________ (填“长”或“短” )21千米左右. 仙 4 上远去的现象: O 7 .经现代科技测量知道,地球是一个 ”或“⑵”)相似,说明大洋面 是

(完整版)浙教版科学七年级下错题集-地球与宇宙(带答案)

浙教版科学错题集8——地球与宇宙(1-4节) 七()班姓名学号家长签名 【A组基础巩固题】 1.[2012·杭州]太阳活动可直接造成地球上发生的下列现象是(D) A.酸雨B.温室效应C.火山喷发D.短波通讯中断 2.早晨我们迎着太阳走,我们四周方位应是(B) A.前南后北左东右西B.前东后西左北右南 C.前西后东左南右北D.前东后西左南右北 【解析】早晨迎着太阳走,就是面朝东,背朝西,按顺时针方向为东南西北。 3.太阳的大气层从内到外依次是(B) A.光球层日冕层色球层B.光球层色球层日冕层 C.日冕层色球层光球层D.日冕层光球层色球层 4.下面各种现象中,可能是由于太阳的活动对地球产生影响的是(B) A.冬季平均气温升高的“暖冬”现象B.两极地区出现磁暴和极光现象 C.山区的手机信号不好,出现通话中断现象D.某山区出现大面积山体滑坡现象4.[2013·无锡]太阳黑子数量增多时,对地球上的影响是 ( D ) A.可见光明显减少 B.造成天气异常变化C.干扰无线长波通讯 D.紫外线大大增多【解析】黑子是太阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。太阳黑子的多少和大小,往往作为太阳活动强弱的标志。太阳活动对地球的影响很大。当太阳黑子数量增多时, 表示太阳活动增强,会导致太阳光中的紫外线大大增多。太阳活动除了黑子外,还有耀 斑、日珥、太阳风等。太阳活动增强时,太阳黑子数量增多。耀斑爆发时,释放出更巨 大的能量。太阳风增强时,可以影响地球上的短波通讯。根据以上分析,选项A、B、C 是错误的,本题答案是D。 5.2009年为太阳黑子极少的一年(谷年),下一个太阳黑子谷年将出现于( B ) A.2019年B.2020年 C.2021年D.2022年 【解析】太阳黑子活动周期大约为11年。 6.请您判断下列哪些生活片段是宇航员在月球上的真正记录, A.吃到土生土长的食物() B.跳过4米高的横杆() C.举起200千克的大石头() D.听大风呼啸() E.脱掉宇航服,在被窝里睡觉() F.拍一张照片() G.袋鼠式走路() H.放风筝() I.扔石头() J.游泳() K.宇航员可以在月球上看到漫天大雪( ) L.从月球上看天空是蔚蓝色的( ) M.流星现象( ) N.植树造林( ) O.白天和晚上的温差可以达到数百摄氏度( )P.陨石坑( ) Q.开露天音乐会( ) 7.[2012·咸宁]下列现象与地球自转密切相关的是 ( A ) A.早穿皮袄午穿纱,晚围火炉吃西瓜 B.雪暗凋旗画,风多杂鼓声 C.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花 D.采菊东篱下,悠然见南山

最新浙教版七年级科学下册第四章《地球与宇宙》知识点复习

浙教版七年级科学下册第四章《地球与宇宙》 第一节太阳和月球 1、在宇宙中与地球关系最密切的两个星球是:太阳(恒星)月球(卫星) 2、太阳:本身能发热、发光,是气体球,是地球最重要的能量来源. (1)太阳是离地球最近的恒星(日地平均距离约1.5亿千米). (2)太阳直径约为140万千米,表面温度约6000℃,中心达1500万℃. (3)太阳大气层从里到外分为三层:光球层(平时看到的形状)、色球层、日冕层. (4)太阳活动强弱的标志:太阳黑子(活动周期为11年),1998年开始为第23个周期.太阳活动激烈的标志:耀斑。 3、月球:地球唯一的天然固体卫星,本身不发光,灰色,平时看到的是被太阳照亮的部分. (1)月地距离为38.44万千米,约为日地距离的1/400; (2)月球直径约为3476千米,约为太阳直径的1/400; (3)月球的体积约为地球的1/49,质量约为地球的1/81; (4)月球的表面明亮的是高原和山脉,暗黑的是广阔的平原或盆地,分别称月陆和月海; (5)月球表面最显著的特征是分布着众多的环形山,是由陨石撞击或火山爆发造成. (6)月球没有大气层,造成月球上昼夜温差大,不能传声,无天气变化和四季变化,天空背景是黑的.(7)月球表面上的物重约为地球的1/6.自转和公转周期都是27.32天。 ( 8)1969年,美国宇航员阿姆斯特朗第一次登上月球。 第二节地球的自转 1、地球的自转:地球绕地轴不停地旋转的运动。 证据:(1)、北极星附近星空的连续曝光照片,(2)、日月星辰东升西落。 2、地球自转的方向:自西向东。 (1)从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转。 (2)从南极上空俯视,地球作顺时针方向旋转。(北逆南顺) 3、地球自转的周期:约一天(约24小时)。 4、地球自转产生的现象。 (1)东升西落 (2)昼夜交替 5、昼夜现象:由于地球是一个不发光、不透明的球体,在同一时间,太阳只能照亮地球表面的一半,被照亮的一半称昼半球,背着太阳的一半为黑夜,称夜半球,于是出现昼夜现象。 昼夜交替现象:因为地球不停地自转,昼夜就不断地更替。 6、晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。晨昏线平分地球、与太阳光垂直。由于地球自转,晨昏线不停地由东向西移动。 (1) 晨线:日出各点的连线,顺着地球的自转,逐渐由夜变成昼的界线。 (2) 昏线:日落各点的连线,顺着地球的自转,逐渐由昼变成夜的界线。 第三节地球的绕日运动 1、地球的公转:地球自西向东(逆时针)绕太阳不停地旋转,周期约为365天,即一年。转轴与公转轨道面的夹角为66.50。地轴的北端始终指向北极星附近。 2、太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。 ①一天中太阳高度早中晚:先变大再变小,杆影先变短再变长,正午太阳高度最大,杆影最短,(由于地球自转) ②一年中,正午太阳高度夏季大,杆影短(夏至日太阳高度最大,杆影最短),冬季正午太阳高度小, 杆影长(冬至日太阳高度最小,杆影最长)。(由于地球公转)

新教材七年级下科学第二章知识点

七下新教材科学第二章 第一节:感觉世界 1、人的感受器有:视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷觉和热觉,其中冷觉和热觉又可 统称为冷热觉。 2、人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤_等。 3、对热觉最敏感的部位是手背,对触觉最敏感的部位是指尖。 4、嗅觉的形成:气味T嗅觉神经末梢(接收刺激)T嗅觉神经(将信息传递到大脑大脑(形成嗅觉)嗅觉的特点:①长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)_而闻不出这 种味道;②嗅觉敏感的程度因年龄,动物种类和气味种类等的不同而不同。 5、舌头表面的每个味蕾上都有味觉细胞和味觉神经。 味觉的形成:食物T 口腔(食物中的化学物质溶于唾液)T味觉细胞(接受刺激)T味觉神经(将信息传递到大脑)T大脑(形成味觉)。 6、舌的不同部位对味道的敏感性不同 7、进行P5的活动时,在每吸入一种溶液前都用清水漱口,以排除上一次实验的影响(或干扰)。 第二节声音的发生和传播 1、正在发声的物体叫做声源。声音可以在固体、液体和气体_中传播。声音在真空中不能传播。 2、声音发生的条件:振动;声音传播的条件:需要介质;声音传播的方式:声波。 3、在15C的空气中,声音传播的速度为340米/秒。 第三节耳和听觉 1、耳的结构:①外耳包括耳廓、外耳道; ②中耳包括鼓膜、鼓室、听小骨; ③内耳包括耳蜗、前庭和半规管。 2、耳的主要功能:听觉和保持身体平衡。位觉感受器在前庭和半规管中(解释晕船、晕车现象)。 3、听觉产生过程:耳廓(收集声波)T外耳道T鼓膜(将声波转化为振动)T听小骨(将声波扩大并传导)T耳蜗(接受刺激、产生信息)T 听神经(传导信息)T 大脑(产生听觉)。 4、遇到巨大的响声时,迅速张嘴,捂紧双耳是使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破_。 5、乐音的三个特征:音调--声音的高低(频率越大,音调越高) 响度--声音的强弱(振动幅度越大、离声源越近,响度就越大) 音色(与发声体的性质、形状、发声方法有关) 6、物体在1秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。人的发声频率大约在65赫兹到_ 1100赫兹之间;听觉频率大约在20赫兹到_20000赫兹之间。高于20000赫兹的声波叫做超声波,低于20赫兹的声波叫做次声波。 第四节光和颜色 1、正在发光的物体叫做光源。如太阳、燃烧着的蜡烛、开着的电视的屏幕、萤火虫等。 2、光的传播特点:光的传播不需要介质;光在同一种均匀物质—中是沿直线传播的(①小孔成像 ②影子的形成③月食、日食④步枪瞄准、列队排整齐)。光在真空中传播的速度最快(3x 108m/s),空气 15 中次之。光年是长度单位。1光年=3X 108米/秒x 365x 24 x 3600秒=9. 4608x 10 米。 3、光的色散:白光经三棱镜折射后,彩色光带中颜色的顺序:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。其中紫色光的折射角最大,红光最小。所以白光是复色光,由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种单色光混合而

浙教版科学七年级下册第四章地球和宇宙知识点总结

第四章基础知识汇总 第一节: 1.太阳(sun)是离地球最近的恒星。它是一颗自己能发光和发热的气体星球。太阳的直径约为140万千米,表面温度约为6000℃,中心温度高达1500万℃。太阳的直径:约140万千米,为地球的110倍。太阳的质量为地球的33万倍,体积为地球的130万倍,它与地球的平均距离约为亿千米。太阳为地球表层和人类的活动提供了最重要的能量,地球上的生物和太阳息息相关。 2.光每秒传播 30万千米,太阳光到达地球需要约分钟。 3.植物的哪些形态特点与太阳光有密切的关系 答:植物的光合作用和植物的向光性与太阳光有密切的关系。 4、太阳是一个由炽热气体组成的球体,(氢和氦)我们平时所看到的是太阳的大气层。太阳大气层从里到外可分为3层,依次为光球层、色球层和日冕层。平时我们看到的只是光球层。 5、人们把太阳光球层上的许多黑斑点称为太阳黑子,其实它是太阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。太阳黑子的多少和大小,往往作为太阳活动强弱的标志。太阳色球层上有时会出现一些突然增亮的斑块,叫做耀斑。耀斑爆发时会释放出巨大的能量。 6、太阳活动:指太阳表面的变化。活动周期是11年。常见的太阳活动有:太阳黑子(在光球层)、耀斑、日珥(在色球层)、太阳风(日冕层)等。太阳黑子的多少和大小是太阳活动强弱的主要标志。 8、太阳活动对地球的影响(1)太阳黑子增多时,会导致紫外线增强或气候反常,伤害人类身体健康。(2)耀斑增强时,可以影响地球上的短波通讯,甚至使各类无线电通讯发生短时间的中断现象,产生磁暴现象。可使磁针剧烈颤动,不能正确指方向。(3)太阳风导致南北极极光的产生。 (4)影响地球上的气候、水文、地质及人类活动,甚至危及星际航行。在太阳活动增强时,人们要注意采取防嗮措施来避免太阳光中过强紫外线对皮肤的损伤。 9、观察太阳黑子常使用加滤镜的天文望远镜或涂黑的玻璃等。天文望远镜的使用:选择视野比较开阔的地方安放好天文望远镜,用寻星镜对准目标星体,用主镜观测目标星体。 注意:绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测太阳,否则会对眼睛造成永久损伤。 10、月球是地球唯一的天然卫星。 11、月球的直径约为3476千米,大约是地球的3/11,太阳的1/400。月球的体积很小,约为地球的1/49,质量只有地球的1/81。引力只有地球的1/6。月球和地球间的平均距离约为万千米,约为日地距离的1/400。为什么月亮跟太阳看起来差不多大(由于地月间的平均距离约日地距离的1/400,月球的直径约为太阳直径的1/400,因此,人在地球上看月球时就感觉它和太阳的大小差不多。) 12、月球本身不发光,我们看到的月球是太阳照亮的月面。月球表面明暗相间,亮区是高地,暗区是平原

浙教版《科学》七年级上(第二章)知识点整理.doc

第2章观察生物 2.1 生物与非生物 1.生物对刺激有反应,非生物对刺激没有反应。所有生物都具有共同的特征:能呼吸、能生长、能繁殖后代、对外界刺激有反应、能遗传和变异、能进化。 蜗牛:触角两对,口(摄取食物);足(腹足)运动、爬行;眼;壳(保护)。有视觉、触觉、味觉、嗅觉。没听觉。 2.我们把生物对外界刺激做出反应的特征叫做生物的应激性。 3.生物与非生物的差别: 生物非生物 1 对刺激有反应(有应激性)对刺激没有反应(无应激性) 2 能生长不能生长 3 需要营养(会新陈代谢)不需要营养(不会新陈代谢) 4 有严整的结构无严整的结构 5 能生殖和发育不能生殖和发育 6 有遗传和变异的特性没有遗传和变异的特性 7 能适应环境、影响环境不能适应环境、影响环境 4.动物与植物最主要的 2 个区别: (1)运动:有些植物可以局部运动,动物可以自由快速运动。 (2)光合作用:植物可以,动物不可以。 2.2 细胞 1.1665 年,英国科学家罗伯特·胡克用自制的显微镜观察木栓切片时,发现了细胞。细胞很小,一般只有一到几十微米之间。 2.动物和植物都是由相同的基本单位—— 细胞构成的。 3.动物细胞 细胞膜:保护作用,并且控制细胞与外界 物质交换。 细胞质:许多生命活动的场所。

细胞核:球状,含有遗传物质,起传宗接代的作用。 4.植物细胞 细胞壁:最外层,由纤维素组成,具 有支持保护作用,使植物具有一定的形 状。 叶绿体:内含叶绿素,是进行光合作 用的场所,椭圆形。 液泡:含有细胞液。 细胞膜:保护作用,并且控制细胞与 外界物质交换。 细胞质:许多生命活动的场所。 细胞核:球状,含有遗传物质,起传宗接代的作用。 5.植物细胞和动物细胞的结构比较: 植物细胞和动物细胞都具有细胞膜,细胞质,细胞核。除此之外,植物细胞还有细胞壁,液泡,叶绿体。 6.1831 年英国科学家布朗发现了植物细胞内有细胞核。19 世纪 40 年代,德国科学家施莱登和施旺提出了动物和植物都是由相同的基本单位——细胞所构成。 显微镜的结构与使用 (1)镜和物镜:两者结合起来,有放大作用。它们的放大倍数分别可在目镜和物镜上面,目镜和物镜放大倍数的乘积就是显微镜的放大倍数。物镜越长,倍数越高。目镜越短,倍数越高。

七年级科学第二章知识点

第二章复习提纲 第一节感觉世界 1.人体的常见感受器有:视觉、听觉、嗅觉、味觉、痛觉、触觉、冷觉、热觉感受器。 2.人的感觉器官有:眼、耳朵、鼻、舌、皮肤等。其中皮肤是人体最大的感觉器官。 3.形成感觉的基本过程(必需条件): 刺激→感受器(分布有感觉细胞、接收刺激、产生兴奋/神经冲动)→神经(传递信息)→大脑(形成感觉)表述时注意区分:神经末梢(感受器)、神经(传递信息)、神经中枢(位于大脑,形成感觉的部位) 4.每种感受器只对特定会的刺激敏感,如热觉感受器只对温度刺激产生反应、而对疼痛刺激不兴奋。 5.皮肤各个部位对各种刺激的敏感程度不同。其中对触觉最敏感的是指尖,对热觉最敏感的是手背,因为这些部位的相应神经末梢比较丰富。在皮肤的冷、热、触、痛四种感觉中,对人体保护意义最大的是痛觉。 6.嗅觉的形成:气味→嗅觉神经末梢(接收刺激)→嗅觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成嗅觉) 嗅觉的特点: (1)长时间处于某种味道的环境中,会因为大脑的嗅觉中枢适应(疲劳)而闻不出这种味道;(卖鱼的在鱼堆里呆久了就感觉不到鱼的腥味了) (2)不同动物的嗅觉敏感程度差异很大;(一般情况下,狗的嗅觉比羊要灵敏) (3)嗅觉会随年龄的增长而逐渐减弱;(小孩子的嗅觉通常比成年人更灵敏) (4)动物对不同气味的敏感程度也不同。(猫对老鼠的气味灵敏程度比狗更高) 7.舌的表面不满许多小突起,内藏味蕾,味蕾内有许多味觉细胞能感受各种不同物质的刺激,尤其对液态物质的刺激最敏感。四种基本的味觉是:酸、甜、苦、咸;综合味觉有:麻、辣、涩。 8.味觉的形成:食物→口腔(食物中的化学物质溶于唾液)→味觉细胞(接受刺激)→味觉神经(将信息传递到大脑)→大脑(形成味觉)。 9.人的嗅觉与味觉相互联系、同时工作,嗅觉受到损伤,会直接影响到味觉。如:人感冒时,因为鼻腔分泌的黏液覆盖嗅觉细胞,使嗅觉感受器的灵敏度降低,导致吃东西时味觉的灵敏度降低、吃东西也没味道。思考:小孩在嗅柠檬以后马上吃苹果,将产生什么味道(苹果、柠檬混合味道) 第二节声音的发生和传播 1.正在发声的物体叫做声源。如:发出声音的喇叭是声源,关掉声音的喇叭就不是。

浙教版-科学-七年级下册-地球与宇宙 复习教案

第四章基础知识汇总 第一节:1.太阳(sun)是离地球最近的恒星。它是一颗自己能发光和发热的气体星球。太阳的直径约为140万千米,表面温度约为6000℃,中心温度高达1500万℃。太阳的直径:约140万千米,为地球的110倍。太阳的质量为地球的33万倍,体积为地球的130万倍,它与地球的平均距离约为1.5亿千米。太阳为地球表层和人类的活动提供了最重要的能量,地球上的生物和太阳息息相关。 2.光每秒传播 30万千米,太阳光到达地球需要约8.3分钟。 3.植物的哪些形态特点与太阳光有密切的关系? 答:植物的光合作用和植物的向光性与太阳光有密切的关系。 4、太阳是一个由炽热气体组成的球体,我们平时所看到的是太阳的大气层。太阳大气层从里到外可分为3层,依次为光球层、色球层和日冕层。平时我们看到的只是光球层。 5、人们把太阳光球层上的许多黑斑点称为太阳黑子,其实它是太阳表面由于温度较低而显得较暗的气体斑块。太阳黑子的多少和大小,往往作为太阳活动强弱的标志。太阳色球层上有时会出现一些突然增亮的斑块,叫做耀斑。耀斑爆发时会释放出巨大的能量。 6、太阳活动:指太阳表面的变化。活动周期是11年。常见的太阳活动有:太阳黑子(在光球层)、耀斑、日珥(在色球层)、太阳风(日冕层)等。太阳黑子的多少和大小是太阳活动强弱的主要标志。 7、太阳活动情况小结: 8、太阳活动对地球的影响(1)太阳黑子增多时,会导致紫外线增强或气候反常,伤害人类身体健康。(2)耀斑增强时,可以影响地球上的短波通讯,甚至使各类无线电通讯发生短时间的中断现象,产生磁暴现象。可使磁针剧烈颤动,不能正确指方向。(3)太阳风导致南北极极光的产生。 (4)影响地球上的气候、水文、地质及人类活动,甚至危及星际航行。在太阳活动增强时,人们要注意采取防嗮措施来避免太阳光中过强紫外线对皮肤的损伤。 9、观察太阳黑子常使用加滤镜的天文望远镜或涂黑的玻璃等。天文望远镜的使用:选择视野比较开阔的地方安放好天文望远镜,用寻星镜对准目标星体,用主镜观测目标星体。 注意:绝对不能用双筒望远镜或不加滤镜的天文望远镜直接观测太阳,否则会对眼睛造成永久损伤。 10、月球是地球唯一的天然卫星。 11、月球的直径约为3476千米,大约是地球的3/11,太阳的1/400。月球的体积很小,约为地球的1/49,质量只有地球的1/81。引力只有地球的1/6。月球和地球间的平均距离约为38.44万平方千米,约为日地距离的1/400。由于地月间的平均距离约日地距离的1/400,月球的直径约为太阳直径的1/400,因此,人在地球上看月球时就感觉它和太阳的大小差不多。 12、月球本身不发光,我们看到的月球是太阳照亮的月面。月球表面明暗相间,亮区是高地,暗区是平原或盆地等地陷地带,分别被称为月陆和月海,平均高差为2——3千米。 13、月球上没空气和水,也没有生命。月球表面布满了大大小小的陨石坑——环形山,环形山主要是月球形成早期小天体撞击月球的产物,也有些是由古老的火山爆发形成。 14、由于月球引力小,保留不住大气,声音也无法传播,所以月球上是一个寂静无声、死气沉沉的世界。月球上既然没有大气层,当然就没有水汽,没有风、云、雨、雪等天气变化;昼夜温度差别很大,白天在阳光直射的地方,温度可达127℃,夜晚则降到一183℃。月球上没有空气,没有任何形态的水,因此也就没有生命的存在。在月球表面物体会变得很轻。 15、引力只有地球的1/6,登上月球的宇航员,穿着沉重的宇航服,拿着探测仪器,在月面行走还是轻飘飘的。 16、月球是人类探索宇宙的第一站,1969年7月20日,美国宇航员阿姆斯特朗第一个踏上月球,实现人

教科版六年级下册科学《宇宙》重点

宇宙知识要点归纳练习附参考答案 第三单元宇宙 1、地球的XX ---- 月球 1 、1969 年7 月20 日,美国“阿波罗11 号”宇宙飞船着陆月球,(阿姆斯特朗)在月球上印下了人类的第一个足印。 2、探月历程:肉眼观察-(天文望远镜)-(探测飞行器)-(登月考察)。 3、月球是地球的(卫星),月球围绕地球逆时针(自西向东)运动。 4、月球直径大约是地球的,月球体积大约是地球的,月球质量大约是地球的,月球引力大约是地球的。 5、2007年10月24日,中国自主研发并发射了首个月球探测器(“嫦娥一号”成)为世界上第五个发射月球探测器的国家。 6、月球最具特征地形是(环形山)。 2、月相变化 1、月球在圆缺变化过程中出现的(各种形状)叫做月相。 2、月球是一个不(发光),也不(透明)的球体。我们看到的月光是它(反射)太阳的光。 月相实际上是人们从(地球上)看到的月球被太阳照亮的部分。由于观察的角度不同,所以看到的月相亮面(大小)、(方向)就不同。 3、月相变化周期约为29.5天,为农历(一个月)。日,地,月三者位置不断 变化。 4、月相的变化规律是:上半月(由缺变圆),下半月(由圆变缺)。月面由(右)变到(左)。 5、月球亮面始终朝着(太阳),月球只能有(一半)被太阳照亮 6、初一是(新月),初四、二十七是(峨眉)月,初七、初八是(上玄月),

十五或十六是(满月),十三、十九是(凸月),二十二、二十三是(下玄月),二十九是(残月)。 3、我们来造环形山 1、环形山的特点:① 、分布(杂乱随机);② 、数量(众多),大多是(圆形);③ 、大小、深浅不一。 2、月球地貌的最大特征,就是分布着许多大大小小的(环形山)。环形山大多是圆形,有单个的,有几个挤叠在一起的,也有(大环套小环)的。环形山的直径有的不足一千米,有的直径能达到几百千米。 3、造环形山的方法:① (喷水)法;② (撞击)法。 4、目前公认的观点是(“撞击说”)。众多的环形山是长期以来(流星)、(陨石)撞击月球后遗留下来的痕迹。因为月球上没有(空气),就相当于少了一层保护层,使得撞击更为猛烈和频繁。 5、环形山的形成与许多因素有关,(陨石)撞击是主要原因。 4、日食和月食 1、日食分为三种,即(日全食)、(日偏食)和(日环食)。月食只有(全食)和(偏食),而没有环食。 2、日食和月食是日、地、月三个天体运动形成的(天文)现象。是由三个球体的(位置)关系所决定的。 3、农历(初一),当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条(直线)上时,月球就会挡住太阳射向(地球)的光,在地球上处于(影子)中的人,只能看到太阳的一部分或全部看不到,于是就发生了日食。 4、农历十五或十六,当月球转到(地球)背着太阳的一面,三个天体大致成一条直线时,月球就处在(地球)的影子里,太阳射向月球的光就被(地球)挡住了,这时就发生了月食。 5、日食(一定)发生在农历的初一,并且从(西边)开始先亏;月食就(只能)发生在农历十五或十六,并且从(东边)开始先亏。

浙教版-科学-七年级下册-地球和宇宙 知识点

第三章:地球与宇宙 第一节略 第二节略 第三节:太阳与月球 1、在宇宙中与地球关系最密切的两个星球是:太阳(恒星)月球(卫星) 2、太阳:本身能发热、发光,是地球最重要的能量来源. (1)太阳是离地球最近的恒星(日地平均距离约1.5亿千米). (2)太阳直径约为140万千米,表面温度约6000℃,中心达1500万℃. (3)太阳大气层从里到外分为三层:光球层(平时看到的形状)、色球层、日冕层. (4)太阳活动强弱的标志:太阳黑子(活动周期为11年),1998年开始为第23个周期.太阳活动激烈的标志:耀斑。 3、月球:地球唯一的天然卫星,本身不发光,平时看到的是被太阳照亮的部分. (1)月地距离为38.44万千米,约为日地距离的四百分之一; (2)月球直径约为3476千米,约为太阳直径的四百分之一; (3)月球的体积约为地球的四十九分之一,质量约为地球的八十一分之一; (4)月球的表面明亮的是高原和山脉,暗黑的是广阔的平原; (5)月球表面最显著的特征是分布着众多的环形山,是由陨石撞击造成. (6)月球没有大气层,造成月球上昼夜温差大,不能传声,无天气变化和四季变化. (7)月球对物体的吸引力比地球弱,造成物体在月球上很轻.(跳高跳远 第四节:观测太空 1、天空中的亮星大多数是恒星。 2、星座是天空中的区域,全天星座88个。 3、星等:星星的明暗程度。星等越小星越亮。最亮的星属第一等星,肉眼可见的最暗的星为六等星。4、记住几个重要的星座的形状:大熊座、小熊座、仙后座、天鹰座、天琴座。 5、北斗七星和北极星 北斗七星位于大熊座,四季变化时斗柄指向随之改变:

斗柄东(左)指,天下皆春;斗柄南(下)指,天下皆夏; 斗柄西(右)指,天下皆秋;斗柄北(上)指,天下皆冬; 北极星位于北天星空的正中间,是北半球晴朗夜晚指北最好的标志,全年可见。 寻找北极星的方法:利用北斗七星的斗前二星的连线,向斗口方向延伸5倍距离即是。 6、星图:简明地表示出星座和恒星在天空中的位置。 由于地球的自转,造成星空的周日变化;由于地球的公转,造成星空的四季变化。 利用活动星图寻找恒星和星座。 第五节:月相 1、月球的各种圆缺形态称为。 它的一个变化周期称为,平均为天。 2、月相变化的原因: (1)月球本身不发光,是反射太阳光。 (2)月球绕地球运动,使日地月三者的相对位置在一个月中有规律的变化。 3、月相与日地月三者位置关系和农历的对应: (1)三者成一直线时:地球——月球——太阳(新月农历初一朔) 月球——地球——太阳(满月十五十六望) (2)三者成垂直时:月球地球——太阳 (上弦月初七初八)(下弦月二十二二十三)地球——太阳月球 4、月相变化的规律:上上上西西,下下下东东。 5、月相的形成变化图(P105页图):上半月为正“D”形,下半月为反“D”形。 第六节:日食和月食 1、日食的概念:地球上某些地区有时会看到太阳表面全部或部分被遮掩的现象。 日食一定发生在朔(新月农历初一) 2、日食的类型:日全食、日环食、日偏食。 3、日食形成的原理:在地球被月球的本影区笼罩的区域能观察到 在地球被月球的伪本影区笼罩的区域能观察到 在地球被月球的半影区笼罩的区域能观察到。 4、日食的过程:太阳被月球遮掩从西缘(右边)开始,东缘(左边)结束。 如P108页日全食过程图: 5、月食的概念:有时候我们会看到月球部分或全部月面变暗的现象。(遮掩现象)

科学 地球与宇宙练习题

地球与宇宙(一) 一、选择题 1.不属于太阳活动对地球的影响的是:() A.长江口河道向南偏,使北支水道不断淤塞B.影响地面的无线电短波通信C.世界许多地区降水量年际变化与太阳活动的周期有一定的相关性D.产生“磁暴”现象 2.关于经纬线的说法正确的是:() A.沿任何一条经线北行,均能回到原地 B.通过地球表面任何一点都只有一条经线 C.全球所有的经线都不等长 D.除赤道和极点以外,相同纬度的纬线都有两条 3.“日心说”认为宇宙中心的天体是() A.地球B.太阳C.银河系中心D.河外星系中心 4.下列自然天体离地球最近的是:() A.太阳B.月球C.火星D.金星 5.下列的叙述正确的是:() A.火星属于远日行星 B.太阳系是与银河系同级别的天体系统 C.水星是距离太阳最近的行星D.太阳系是由九大行星、小行星、彗星、流星体和星际物质组成6.关于太阳活动的叙述正确的是:() A.太阳黑子变化周期约6年B.耀斑爆发持续时间长 C.太阳黑子是太阳表面最亮的部分D.耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示 7.关于月相变化的叙述错误的是:() A.月相变化是因为月球形状在变化B.月相变化是月球视形状变化 C.如果月球能自行发光,就不会有月相变化D.月相变化是日、月、地三者的相对位置不断变化8.下列各组行星中,按距日由近及远的顺序排列正确的是:() A.火星、水星,金星B.天王星、土星、木星C.天王星、海王星、冥王星D.木星、火星、地球9.有关太阳叙述错误的是:() A.太阳系中的中心天体B.宇宙中唯一能发光发热球状天体 C.宇宙中距离地球最近的恒星D.太阳系质量最大的恒星 10.当我们观察到上弦月时,以下事物可信的是:() A.观察时大约为初七、初八B.上半夜出现在东半部的天空 C.黎明前见于西半部天空D.再过一星期可观察到蛾眉月 11.活动星图里,方向是如何判断的?() A.上北下南,左西右东 B.上北下南,左东右西 C.上南下北,左东右西 D.上南下北,左西右东 12.判断有关星座的说法,错误的是:() A.地球上不同的地点所观测到的星空是不同的; B.有些恒星一年四季在空中都可以看到; C.恒星距离我们十分遥远,均位于同一平面上; D.我们可以通过北斗七星来寻找北极星。 13.与现代海洋、大气比较,原始海洋和大气中之所以有利于生命的诞生,是因为() A.含有丰富的无机物、氧气和臭氧 B.含有丰富的有机物、氧气和臭氧

七科学上册第二章知识点总结

七年级(上)科学第二章知识点总结 一概念汇总 1.知识结构:

2.生物与非生物的区别在于生物: ①.有应激性 ②.能生长 ③.能进行新陈代谢(需要营养,需要排泄废物)(最基本的特征)

④.有严整的结构 ⑤.能生殖和发育 ⑥.有遗传和变异的特性 ⑦.能适应环境,影响环境 3.植物与动物的最主要的两个区别是: ①能否进行光合作用(根本区别)。植物可以,而动物不能。 ②能否自由或快速地运动。动物可以,而植物不行 4.地球上生存的动物已确定名称的约有125万多种,根据动物体内有无脊椎骨,分为脊椎动物 和无脊椎动物 5.脊椎动物根据形态、结构、生活习性分为鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类 6.植物的:其中根、茎、叶是营养器官,花、果实、种子是生殖器官。 7.植物根据繁殖方式分为种子植物和无种子植物,有种子的植物分为被子植物和裸子植物,用 种子繁殖;无种子植物的特点是:没有花,不形成种子,不用种子、用孢子繁殖。 8.瑞典博物学家:林耐是在分类学上做出了突出贡献的科学家。 9.生物分类的依据:生物的形态结构、功能以及生物之间的亲缘关 10.系界门纲目科属种,级别越高,种类越多,共同点越少,级别越低,种类越少,共同点越多, 分类的最小单位是——种。 11.多细胞生物体都由受精卵细胞发育而来,细胞分裂是一个相对独立的 12.过程,细胞的生长和分化常常是相伴而行的。 13.细胞分裂:一个母细胞经过复杂变化,分裂成两个子细胞的过程叫细胞分裂。一个细胞经过一 次分裂之后,细胞的大小、个数发生变化;形态、结构、功能不变。细胞分裂过程中,最引人注意的变化是①出现染色体②染色体平均分配到子细胞中。 14.对于单细胞生物而言,细胞分裂的结果是使它的个体数增加 15.细胞生长:子细胞吸收营养物质,合成自身的组成物质,不断长大的过程。生长过程中,它 的形态、结构和功能没有发生变化。只是增大个体体积。 16.细胞分化:子细胞在生长过程中形成不同形态和功能的细胞的过程。细胞分化增加了细胞种 类,形成具有不同形态和功能的细胞。 17.一个受精卵细胞经过细胞分裂、生长、分化,可以发育成体形庞大、结构复杂的多细胞生物 体。 18.细胞通过(细胞分裂)能产生与自己一样的细胞,在此过程中,母细胞内出现(染色体),最 后这些物质会(平均分配)到两个子细胞中去。子细胞能不断长大,这个过程称为(细胞生长)。有的子细胞发生了变化,形成具有不同(功能)和(形态)的细胞,这个过程称为细胞的分化。 19.高大植物之所以能“顶天立地”就是与植物细胞的细胞壁有关。 20.制作临时装片的操作顺序应该是擦、滴、取、展、盖、染、吸。 21.生物体一般是由细胞构成的,大多数生物属于多细胞生物,少数属于单细胞生物,如衣藻属 于单细胞植物、草履虫属于单细胞动物。 22.衣藻的细胞结构有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、叶绿体、鞭毛、眼点、伸缩泡 23.为什么衣藻是植物——因为衣藻只有一个细胞,具有叶绿体,能进行光合作用,自己制造营 养物质。衣藻的鞭毛可以帮助运动;眼点可以感知光线强弱, 24.草履虫的细胞结构有纤毛、口沟、食物泡、伸缩泡、大核小核、细胞膜、细胞质 25.单细胞生物的共同特征——个体微小,全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水中 26.细菌是一种没有细胞核的微生物,是原核生物。根据形态不同,细菌可分螺旋菌、球菌、杆 菌三类。所有的细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质这三种结构,细菌没有叶绿体,只能依赖寄