中药特殊用法总结

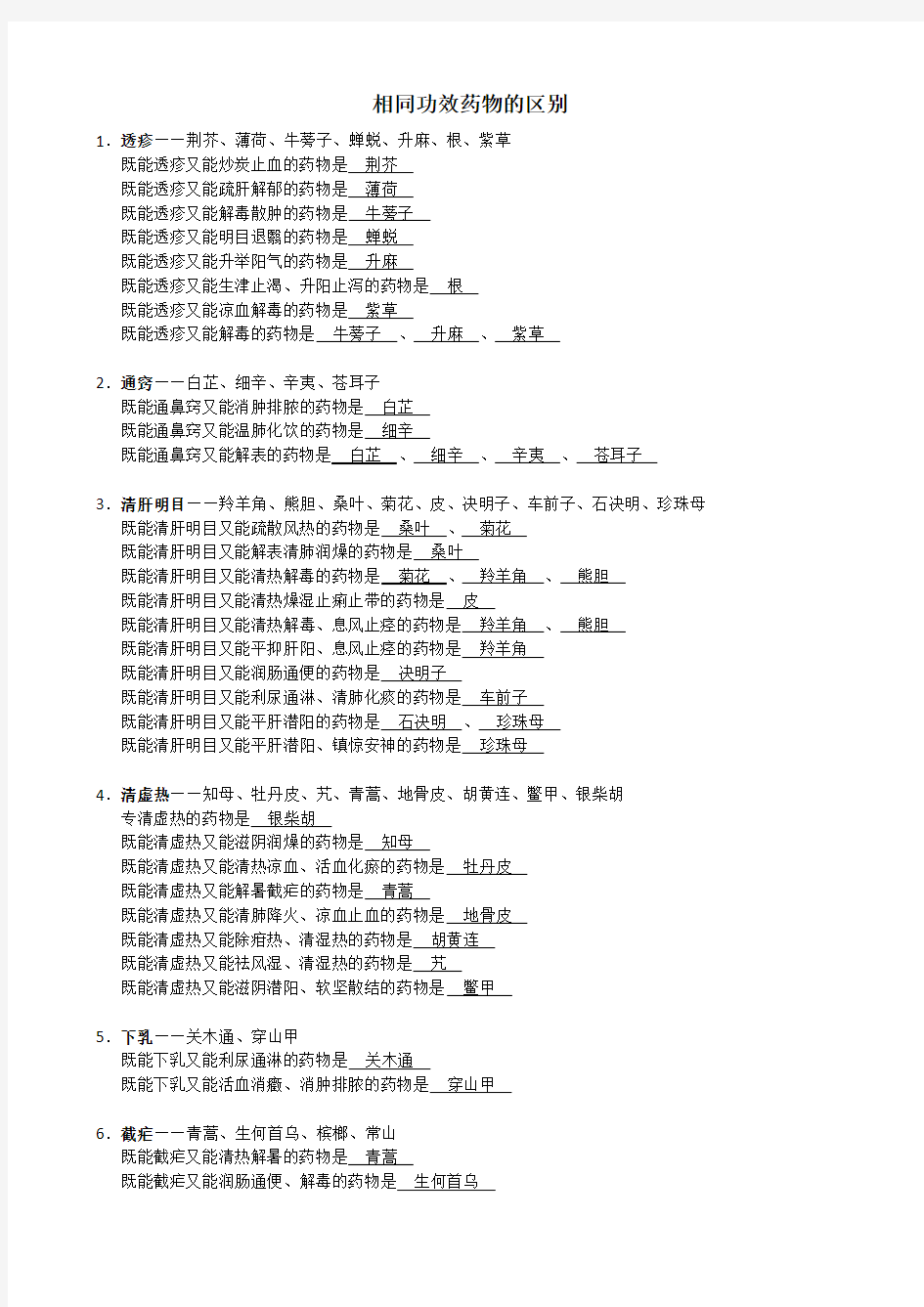

相同功效药物的区别

1.透疹——荆芥、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、升麻、根、紫草

既能透疹又能炒炭止血的药物是荆芥

既能透疹又能疏肝解郁的药物是薄荷

既能透疹又能解毒散肿的药物是牛蒡子

既能透疹又能明目退翳的药物是蝉蜕

既能透疹又能升举阳气的药物是升麻

既能透疹又能生津止渴、升阳止泻的药物是根

既能透疹又能凉血解毒的药物是紫草

既能透疹又能解毒的药物是牛蒡子、升麻、紫草

2.通窍——白芷、细辛、辛夷、苍耳子

既能通鼻窍又能消肿排脓的药物是白芷

既能通鼻窍又能温肺化饮的药物是细辛

既能通鼻窍又能解表的药物是白芷、细辛、辛夷、苍耳子

3.清肝明目——羚羊角、熊胆、桑叶、菊花、皮、决明子、车前子、石决明、珍珠母既能清肝明目又能疏散风热的药物是桑叶、菊花

既能清肝明目又能解表清肺润燥的药物是桑叶

既能清肝明目又能清热解毒的药物是菊花、羚羊角、熊胆

既能清肝明目又能清热燥湿止痢止带的药物是皮

既能清肝明目又能清热解毒、息风止痉的药物是羚羊角、熊胆

既能清肝明目又能平抑肝阳、息风止痉的药物是羚羊角

既能清肝明目又能润肠通便的药物是决明子

既能清肝明目又能利尿通淋、清肺化痰的药物是车前子

既能清肝明目又能平肝潜阳的药物是石决明、珍珠母

既能清肝明目又能平肝潜阳、镇惊安神的药物是珍珠母

4.清虚热——知母、牡丹皮、艽、青蒿、地骨皮、胡黄连、鳖甲、银柴胡专清虚热的药物是银柴胡

既能清虚热又能滋阴润燥的药物是知母

既能清虚热又能清热凉血、活血化瘀的药物是牡丹皮

既能清虚热又能解暑截疟的药物是青蒿

既能清虚热又能清肺降火、凉血止血的药物是地骨皮

既能清虚热又能除疳热、清湿热的药物是胡黄连

既能清虚热又能祛风湿、清湿热的药物是艽

既能清虚热又能滋阴潜阳、软坚散结的药物是鳖甲

5.下乳——关木通、穿山甲

既能下乳又能利尿通淋的药物是关木通

既能下乳又能活血消癥、消肿排脓的药物是穿山甲

6.截疟——青蒿、生何首乌、槟榔、常山

既能截疟又能清热解暑的药物是青蒿

既能截疟又能润肠通便、解毒的药物是生何首乌

既能截疟又能吐痰涎的药物是常山

既能截疟又能驱虫消积、行气利水的药物是槟榔

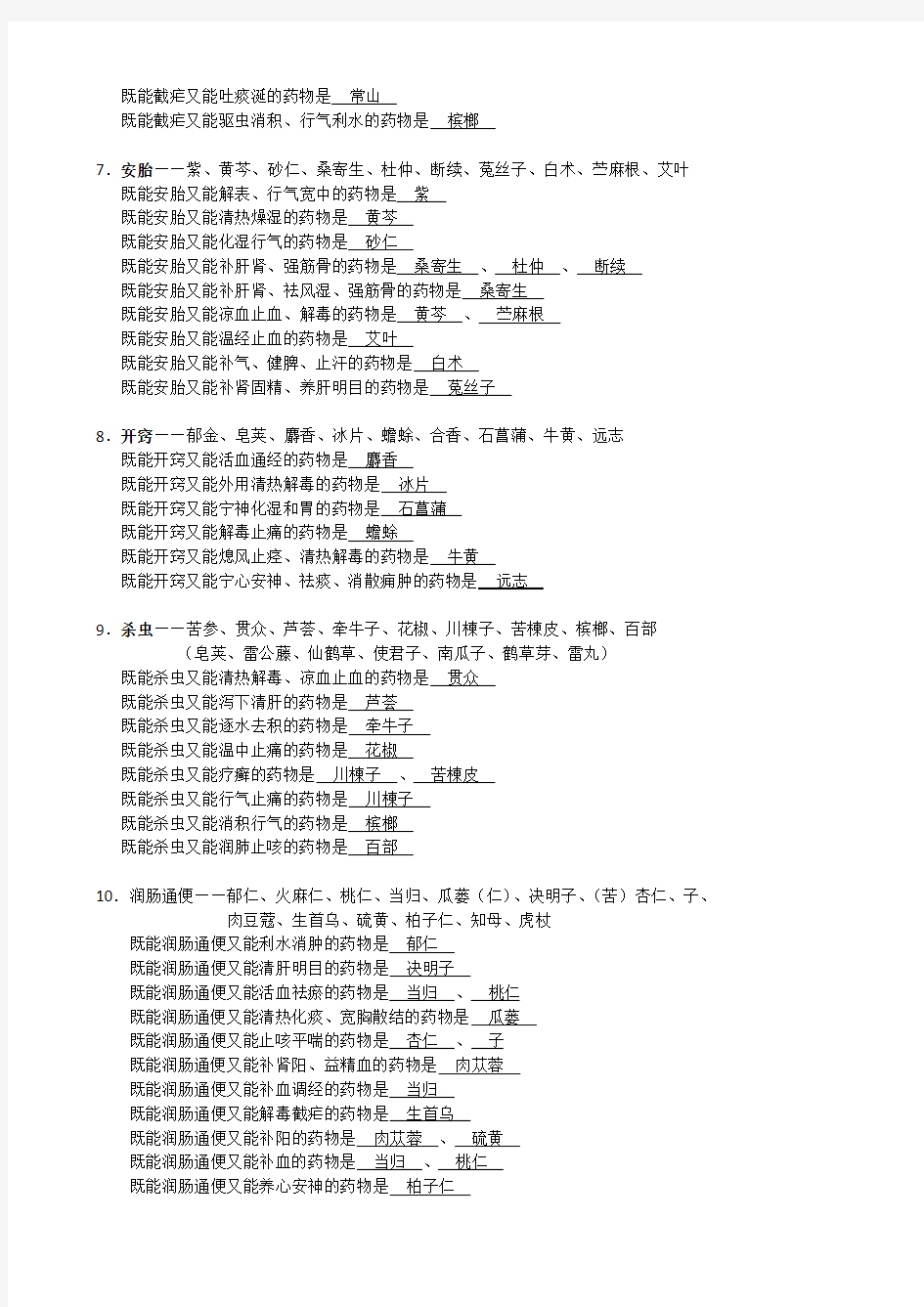

7.安胎——紫、黄芩、砂仁、桑寄生、杜仲、断续、菟丝子、白术、苎麻根、艾叶既能安胎又能解表、行气宽中的药物是紫

既能安胎又能清热燥湿的药物是黄芩

既能安胎又能化湿行气的药物是砂仁

既能安胎又能补肝肾、强筋骨的药物是桑寄生、杜仲、断续

既能安胎又能补肝肾、祛风湿、强筋骨的药物是桑寄生

既能安胎又能凉血止血、解毒的药物是黄芩、苎麻根

既能安胎又能温经止血的药物是艾叶

既能安胎又能补气、健脾、止汗的药物是白术

既能安胎又能补肾固精、养肝明目的药物是菟丝子

8.开窍——郁金、皂荚、麝香、冰片、蟾蜍、合香、石菖蒲、牛黄、远志既能开窍又能活血通经的药物是麝香

既能开窍又能外用清热解毒的药物是冰片

既能开窍又能宁神化湿和胃的药物是石菖蒲

既能开窍又能解毒止痛的药物是蟾蜍

既能开窍又能熄风止痉、清热解毒的药物是牛黄

既能开窍又能宁心安神、祛痰、消散痈肿的药物是远志

9.杀虫——苦参、贯众、芦荟、牵牛子、花椒、川楝子、苦楝皮、槟榔、百部(皂荚、雷公藤、仙鹤草、使君子、南瓜子、鹤草芽、雷丸)既能杀虫又能清热解毒、凉血止血的药物是贯众

既能杀虫又能泻下清肝的药物是芦荟

既能杀虫又能逐水去积的药物是牵牛子

既能杀虫又能温中止痛的药物是花椒

既能杀虫又能疗癣的药物是川楝子、苦楝皮

既能杀虫又能行气止痛的药物是川楝子

既能杀虫又能消积行气的药物是槟榔

既能杀虫又能润肺止咳的药物是百部

10.润肠通便——郁仁、火麻仁、桃仁、当归、瓜蒌(仁)、决明子、(苦)杏仁、子、肉豆蔻、生首乌、硫黄、柏子仁、知母、虎杖

既能润肠通便又能利水消肿的药物是郁仁

既能润肠通便又能清肝明目的药物是决明子

既能润肠通便又能活血祛瘀的药物是当归、桃仁

既能润肠通便又能清热化痰、宽胸散结的药物是瓜蒌

既能润肠通便又能止咳平喘的药物是杏仁、子

既能润肠通便又能补肾阳、益精血的药物是肉苁蓉

既能润肠通便又能补血调经的药物是当归

既能润肠通便又能解毒截疟的药物是生首乌

既能润肠通便又能补阳的药物是肉苁蓉、硫黄

既能润肠通便又能补血的药物是当归、桃仁

既能润肠通便又能养心安神的药物是柏子仁

既能润肠通便又能养阴的药物是麦冬

11.利咽开音——蝉蜕、诃子、桔梗

既能利咽、开音,又能宣肺化痰排脓的药物是桔梗

既能利咽、开音,又能涩肠止泻、敛肺止咳的药物是诃子

既能利咽、开音,又能疏散风热、止痉的药物是蝉蜕

12.温中止呕——生、沉香、砂仁、白豆蔻、吴茱萸、丁香、高良既能温中止呕又能解生半夏、生天南星及鱼蟹毒的药物是生既能温中止呕又能行气止痛、纳气平喘的药物是沉香

既能温中止呕又能化湿行气的药物是砂仁、白豆蔻

既能温中止呕又能化湿行气安胎的药物是砂仁

既能温中止呕又能散寒止痛、助阳止泻的药物是吴茱萸

13.纳气平喘——沉香、补骨脂、磁石

既能纳气平喘又能温中止呕、行气止痛的药物是沉香

既能纳气平喘又能补肾助阳、固精缩尿的药物是补骨脂

既能纳气平喘又能镇惊安神、聪耳明目的药物是磁石

14.续筋接骨——庶虫、自然铜、骨碎补、断续

既能续筋接骨又能破血逐瘀的药物是庶虫

既能续筋接骨又能活血补肾的药物是骨碎补

既能续筋接骨又能散瘀止痛的药物是自然铜

既能续筋接骨又能补肝肾、止血安胎的药物是断续

特殊疗效

1. 目珠疼痛——夏枯草

诸骨鲠喉——威灵仙

吐泻转筋——木瓜

黄疸——茵蒿

油腻肉积——山楂

摄唾——益智仁(脾虚多涎)回乳——麦芽(消胀)

通乳——穿山甲、木通

梅毒——土茯苓

肺胃出血——白芨

便血、痔血——地榆、槐花蛔厥——乌梅

脾瘅——佩兰

夜盲症——苍术

引火(血)下行——牛膝

引火归源——肉桂

上行头目,下行血海——川芎

气病之总司,女科之主帅——香附“能行血中气滞、气中血滞,故专治一身上下诸痛”——延胡索

膏淋——萆薢

石淋——金钱草

气虚欲脱,脉微欲绝——人参

亡阳证(回阳救逆)——附

2.安胎

行气安胎——紫、砂仁

清热安胎——黄芩、苎麻根

补肝肾安胎——桑寄生、杜仲、断续、

菟丝子

凉血止血安胎——苎麻根

温经安胎——艾叶

固经安胎——杜仲

止血安胎——断续

养血安胎——桑寄生

益气安胎——白术(健脾)3.开窍

祛痰开窍——皂荚

清热息风、解毒止痉、化痰开窍——牛黄

解郁清心——郁金

宁心、祛痰开窍——远志

开窍药——麝香、冰片、合香、石菖蒲、蟾蜍

4.明目

清肝明目——菊花、桑叶、皮、羚羊角、车前子、决明子、夏枯草、珍珠母、熊胆补肝肾明目——枸杞子、女贞子、菟丝子

平肝明目——桑叶、菊花

5.利咽

利咽开音——蝉蜕、桔梗、诃子

清热解毒利咽——射干(祛痰)

6.升阳(适应症不同)

中气下陷(脱肛、子宫下垂)——柴胡、升麻

中气下陷——黄芩

升阳止泻——根

7.头痛

太阳(巅顶)——羌活、藁本、蔓荆子

阳明(前额)——白芷

少阳——柴胡

太阴——苍术

少阴——细辛

厥阴——吴茱萸

8.胸痹

通阳散结——薤白、枳实

宽胸散结(结胸)——瓜蒌9.痈

肺痈——鱼腥草、芦根、穿心莲、败酱草、桃仁、桔梗、贝母、巴豆、瓜蒌、薏苡仁

肠痈——红藤、败酱草、白花蛇舌草、

牡丹皮、(桃仁)、薏苡仁、紫

花地丁、瓜蒌、

大黄、芒硝

乳痈——蒲公英、川贝母、瓜蒌

10.清虚热又清实热——知母、黄柏、牡丹皮、地骨皮、青蒿、艽(区别于皮)、胡黄连11.通鼻窍——苍耳子、细辛、辛夷、白芷12.截疟——青蒿、生首乌、常山

13.平补阴阳——菟丝子、沙苑子、山茱萸14.活血利水——益母草、牛膝

15.肺痨咳嗽——百部

16.寒热往来——柴胡

17.平肝疏肝——刺蒺藜

18.补肺脾肾——山药

19.安神——丹参、石菖蒲、珍珠母、五味子、大枣、茯苓

20.瘰疬痰核——夏枯草、玄参、黄药子、半夏、南星、昆布、海藻、川贝母、浙贝母、

白附子、连翘

21.瘿瘤——昆布、海藻、黄药子、半夏、浙贝母

药物不同品种功效的偏向

1.防己——祛风湿、止痛、利水消肿木防己——祛风止痛

汉防己——利水退肿

2.牛膝——活血通经、补肝肾、强筋骨、利水通淋、引火(血)下行

怀牛膝——补肝肾,强筋骨

川牛膝——活血祛瘀

3.郁金——活血行气止痛、解郁清心、利胆退黄、凉血

广郁金(黄郁金)——行气解郁

川郁金(黑郁金)——活血化瘀片黄——主产于的郁金的根茎

莪术——破血行气、消积止痛(莪术、温郁金的根茎)

4.大戟

京大戟——泻下逐水力强(大戟科)(泻水逐饮、消肿散结)

红大戟——消肿散结力胜(茜草科)5.五加皮

南五加——无毒,补肝肾,强筋骨(五加科植物五加的根皮)(补肝肾、强筋骨、利尿)

北五加——有毒,能强心,利尿,止痛(萝摩科植物杠柳的根皮,“药典”定为香加皮)

6.萆薢——利湿去浊、祛风除湿

绵萆薢(川萆薢)——祛风湿

粉萆薢(粉背萆薢、山萆薢)——利湿浊

7.菊花——疏散风热、平肝明目、清热解毒

黄菊花(杭菊花)——疏散风热(苦)白菊花(滁菊花)——平肝明目(甘)野菊花——清热解毒

药名相近

1.吴茱萸——散寒止痛、温中止呕、助阳止泻

山茱萸——补益肝肾、收敛固涩

2.白豆蔻——化湿行气、温中止呕

肉豆蔻——涩肠止泻、温中行气

3.刺蒺藜(白蒺藜)——平肝疏肝、祛风明目

沙苑子(潼蒺藜、沙苑蒺藜)——补肾固精、养肝明目

4.黄连——清热燥湿、泻火解毒

胡黄连——退虚热、除疳热、清湿热5.柴胡——疏散退热、疏肝解郁、升阳举陷

银柴胡——清虚热、除疳热

6.生地黄——清热凉血、养阴生津

熟地黄——补血滋阴、益精填髓7.皮——清热燥湿、解毒、止痢、止带、明目

艽——祛风湿、止痹痛、退虚热、清湿热

8.防风——发表散风、胜湿止痛、止痉、止泻

防己——祛风湿、止痛、利水消肿9.生——发汗解表、温中止呕、温肺止咳(的根茎)

干——温中散寒、回阳通脉、温肺化饮(的干燥根茎)

高良——散寒止痛、温中止呕(高良的根茎)

炮——温经止血、温中止痛(的干燥老根炮制品)

生皮——和脾行水消肿(生根茎切下的外表皮)

10.川楝子——行气止痛、杀虫疗癣(川楝的成熟果实)苦楝皮——杀虫疗癣(川楝树的根皮或树皮)11.鹤草芽——杀虫(龙芽草即仙鹤草的冬芽)仙鹤草——收敛止血、补虚、消积、止痢、杀虫(龙芽草的全草)

12.木——活血疗伤、祛瘀通经(木的心材)子——降气化痰、止咳平喘、润肠通便(紫的成熟果实)

紫——发汗解表、行气宽中(紫的茎叶)13.决明子——清肝明目、润肠通便

石决明——平肝潜阳、清肝明目14.苦参——清热燥湿、杀虫利尿

玄参——清热凉血、滋阴解毒

丹参——活血调经、凉血消痈、安神

人参——大补元气、补脾益肺、生津、安神西洋参——补气养阴、清火生津

党参——益气、生津、养血

太子参——补气养阴

北沙参——养阴清肺、益胃生津

南沙参——养阴清肺、化痰、益气

15.五味子——敛肺滋肾、生津敛汗、涩精止泻、宁心安神

五倍子——敛肺降火、涩肠止泻、固精止遗、敛汗止血

16.桑螵蛸——固精缩尿、补肾助阳

海螵蛸——固精止带、收敛止血、制酸止痛、收湿敛疮

17.麻黄——发汗解表、宣肺平喘、利水消肿

麻黄根——敛肺止汗

18.牛黄——息风止痉、化痰开窍、清热解毒

雄黄——解毒、杀虫

硫黄——解毒杀虫止痒、补火助阳通便19.菊花——疏散风热、平肝明目、清热解毒

野菊花——清热解毒

20.土茯苓——解毒除湿、通利关节

茯苓——利水渗湿、健脾安神

猪苓——利水渗湿

用量

牛黄——入丸散,每次0.2-0.5g

羚羊角——煎服1-3g;磨汁或研粉服,每次0.3-0.6g

麝香——入丸散,每次0.06-0.1g

蟾蜍——入丸散,,每次0.015-0.03g

硫黄——入丸散,1-3g

雄黄——入丸散,每次0.15-0.3g

巴豆——入丸散,每次0.1-0.3g

砒石——入丸散,每次0.002-0.004g

朱砂——入丸散或研末冲服,每次0.3-1g

细辛——煎服2-5g;入丸散剂0.5-1g

马钱子——入丸散,日服0.3-0.6g

人参——挽救虚脱15-30g

石膏——煎服15-60g,宜打碎先煎;服宜生用,外用宜火煅研末甘遂——入丸散,每次0.5-1g,醋制

槟榔——单用杀虫60-120g

用法

1.后下(芳香类)

薄荷、生大黄、砂仁、白豆蔻、肉桂、沉香、番泻叶、钩藤、鱼腥草、青蒿

2.先煎(贝壳、矿石类药物)

水牛角、生石膏、生磁石、珍珠母、龙骨、石决明、龟板、鳖甲、牡蛎、代赭石、附子、

川乌、生自然铜

3.冲服

芒硝、竹沥、琥珀(沉香粉)

4.泡服

番泻叶

5.不入煎剂

雷丸(蛋白酶)、琥珀、芦荟、朱砂、牛黄、开窍药(麝香、冰片、合香、蟾蜍)6.只外用,不服

升药、炉甘石、土荆皮

7.入丸散

麝香、冰片、合香、蟾蜍、朱砂、牛黄、

琥珀、芦荟、巴豆、马钱子、雷丸、羚

羊角、

血竭、甘遂、雄黄、硫黄、砒石、鹤草

芽

8.包煎

车前子(成熟种子)、海金沙(成熟孢子)、

蒲黄(花粉)、五灵脂(粪便)、(枇杷

叶)、

(飞)滑石、旋覆花、葶苈子、赤石脂、

辛夷

9.不宜久煎——钩藤

10.另煎兑服——羚羊角、人参、西洋参11.烊化兑服——阿胶

12.制霜服——巴豆

13.醋制——甘遂

14.焗服——肉桂

使用注意

1.朱砂

有毒,不可过量,忌火煅2.使君子

大量服用可致呃逆、眩晕、呕吐、腹泻

等反应;

与热茶同服,亦能引起呃逆、腹泻,故服用时当忌饮茶3.关木通

60g水煎,可致急性肾功能衰竭

别名

辛夷——木笔花、春花

金银花——双花、二宝花、忍冬花茜草——茹虑、虑茹

骨碎补——毛、申、猴

僵蚕——天虫、虫

牛蒡子——大力子、鼠粘子、恶实射干——乌扇(原名)

淫羊霍——仙灵脾

补骨脂——破故纸

山茱萸——枣皮、山萸肉

海螵蛸——乌贼骨

蒲公英——黄花地丁

火麻仁——麻子仁、大麻仁

薏苡仁——米仁、苡仁

牛黄——丑宝、西黄、犀黄

刺蒺藜——白蒺藜、白夕利

麝香——元寸香、当门子

槟榔——大腹子、花槟榔

沙苑子——潼蒺藜、沙苑蒺藜

诃子——诃黎勒、煨诃子

庶虫——地鳖虫、土鳖虫

川楝子——金铃子

仙鹤草——龙芽草、脱力草

黄药子——黄药脂

牵牛子——黑丑、白丑、二丑

穿心莲——榄核莲、一见喜、苦胆草

玉竹——葳蕤(原名)

大黄——川军、锦纹、大黄炭

古称今称

通草木通

通脱木通草

药用部位

天花粉——栝蒌的块

五倍子——虫瘿

桑螵蛸——卵鞘

海螵蛸——乌贼壳

五灵脂——粪便

海金沙——孢子

鹤草芽——冬芽

蒲黄——花粉

辛夷——花蕾(丁香)

地骨皮——枸杞的根皮

熊胆——干燥胆汁

桑寄生——带叶茎枝

茯苓、猪苓——菌核(雷丸)穿山甲——鳞片附子——子根

薤白、百合、贝母——鳞茎

竹茹——茎的中间层

琥珀——化石样物质

乳香、没药、血竭——树脂

龙骨——化石

麝香——成熟雄体香囊中的干燥分泌物

蟾蜍——耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液经加工干燥而成

牛黄——胆结石

禹白附、黄药子——块茎

鹿茸——雄鹿的幼角

石决明、牡蛎——贝壳

紫河车——胎盘

瓜蒌——栝蒌的果实

常用中药用法用量

常用中药用法用量 黄芪——其利尿作用在20克以内明显,30克以上就趋向抑制;其对血压影响,15克以内可升高血压,35克以上反而降压。有气虚症状时,用炙黄芪,无气虚症状,则用生黄芪。40克以上调节血压的动态平衡.在王清任的补阳还五汤中重用至120g,有曰:黄芪治萎,四两起步(16进制市斤秤四两一钱是3克),佐以陈皮以防壅滞。 柴胡——在小柴胡汤中为君药,用量大于其它药一倍有余(能透邪外出),而在逍遥散中为臣药,用量与各药相等(起疏肝解郁作用),在补中益气汤中为佐药,用量极小(取其升举清阳的功能,我的经验是用3-6克)。 白术——常用量6-10克能健脾止泻,大剂量用至30~60克,则能益气通便。 红花——少用可养血,稍多则活血,再多则能破血。 薄荷——用3克以疏达肝木,用至15克以发散风热,清利头目。 桂枝——用量不到5克,取其温通阳气,增加膀胱气化功能的作用;用至10克,则温经散寒,解肌发表,以祛除在表之风邪。 川芎——小剂量可使子宫收缩加强,大剂量反而麻庳子宫。 川芎外感头痛,用量宜轻:最多不超过4克,高血压肝阳头痛,用量宜重:习用9~12克,瘀血头痛,宜重剂量:可用至30~40克

历代认为是治疗头痛之要药。前人有谓“头痛必用川芎”。然头痛一症,病因殊多,川芎性味辛温,功能活血行气、祛风止痛,临床常用以治疗血瘀头痛。 用王清任血府逐瘀汤治疗血瘀头痛,方中川芎常重用15~30g。清陈士铎《百病辨证录》散偏汤治偏头痛,疗效明显,方中亦重用川芎,用量达30g之多,若减少川芎的用量,则疗效不佳。若用川芎治高血压头痛时,亦应大剂量使用,可用10~15g。无论高血压或低血压所引起的头痛,只要是血中有滞,放胆使用川芎,不但止痛效果良好,同时对血压也有相应的调节作用。 川芎引经少阳胜于柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治疗顽固性头痛时,剂量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得当立竿见影! 据近代药理研究认为,大剂量使用川芎能降低血压,小剂量使用能使血压上升。有人认为川芎辛温香窜,上行头目,高血压患者宜慎用。但中医认为本品有上行头目,下行血海的双向性作用。川芎15克桑叶45克,这样的剂量与配伍治疗血管性头痛有奇效 山茱萸固脱3两(90克)见功,必与参附搭配.

用法用量较特殊的中药

用法用量较特殊的中药 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

用法用量较特殊的中药 潞河黎金庆根据中药学教材整理 辛夷煎服,3~9g;本品有毛,易刺激咽喉,入汤剂宜用纱布包煎。 薄荷煎服,3~6g;宜后下。叶长于发汗解表,梗偏于行气和中。 青黛内服1.5~3g,本品难溶于水,一般作散剂冲服,或入丸剂服用。 山豆根煎服,3~6g。 马勃煎服,~6g,布包煎; 鸦胆子内服,~2g,以干龙眼肉包裹或装入胶囊包裹吞服,亦可压去油制成丸剂、片剂服,不宜入煎剂。 白花蛇舌草煎服,15~60g。 熊胆内服,~0.5g,入丸、散,由于本品有腥苦味,口服易引起呕吐,故宜用胶囊剂。外用适量,调涂患处。 水牛角镑片或粗粉煎服,15--30g,宜先煎3小时以上。水牛角浓缩粉冲服,每次,每日2次。【使用注意】脾胃虚寒者忌用。 大黄煎服,5~15g;入汤剂应后下,或用开水泡服。 番泻叶温开水泡服,~3g;煎服,2~6g,宜后下。 甘遂入丸、散服,每次~1g。外用适量,生用。内服醋制用,以减低毒性。

京大戟煎服,~3g;入丸、散服,每次1g。外用适量,生用。内服醋制用,以减低毒性。附药红芽大戟 芫花煎服,~3g;入丸、散服,每次。内服醋制用,以降低毒性。 巴豆入丸、散服,每次~.。大多数制成巴豆霜用,以减低毒性。【使用注意】孕妇及体弱者忌用。不宜与牵牛子同用。 千金子 1~2g;去壳,去油用,多入丸、散服。外用适量,捣烂敷患处。 川乌煎服,~3g;宜先煎、久煎。【使用注意】孕妇忌用;不宜与贝母类、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌类同用;内服一般应炮制用,生品内服宜慎;酒浸、酒煎服易致中毒,应慎用。 附药草乌用法用量、使用注意与川乌同,而毒性更强。 蕲蛇煎汤,3~9g;研末吞服,一次1~,一日2~3次。或酒浸、熬膏、入丸、散服。附药金钱白花蛇煎服,3~;研粉吞服1~。 蚕沙煎服,5~15g;宜布包入煎。外用,适量。 昆明山海棠煎服,根6~15g,茎枝20~30g,宜先煎。 附药天山雪莲花煎服,~; 砂仁煎服,3~6 g,入汤剂宜后下。 豆蔻煎服,3~6g,入汤剂宜后下。 草豆蔻煎服,3~6g。入散剂较佳。入汤剂宜后下。

2020年执业中药师必过中药功效总结

2020年执业中药师100分必过总结 《中药学》中药功效总结 第一章解表药(发表药) 第一节:发散风寒药(辛温解表药) 麻黄发汗解表、利水消肿、宣肺平喘 香薷发汗解表、利水消肿、和中化湿 桂枝发汗解肌、温通经脉、温中散寒、助阳化气 紫苏发汗解表、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒 生姜发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解南星半夏毒防风祛风散寒、胜湿止痛、解痉(治风通用药) 羌活祛风散寒、胜湿止痛(太阳头) 藁本祛风散寒、胜湿止痛(巅顶头痛) 苍耳子散风寒、通鼻窍、除湿止痛、止痒(鼻渊头痛要药) 辛夷散风寒、通鼻窍 白芷祛风散寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓、止痒(阳明)细辛祛风散寒、通窍止痛、温肺化饮(少阴经) 荆芥祛风解表、透疹止痒、炒炭止血 西河柳祛风解表、透疹除湿 第二节:发散风热药 薄荷疏散风热、利咽透疹、清利头目、疏肝解郁 蔓荆子疏散风热、清利头目、祛风止痛

牛蒡子疏散风热、利咽透疹、祛痰止咳、解毒消肿疗疮 蝉蜕疏散风热、开音透疹、明目退翳、熄风止痉止痒 浮萍发汗解表、透疹、利水消肿、止痒 桑叶疏散风热、平肝明目、清肺润燥、凉血止血 菊花疏散风热、平肝明目、清热解毒 木贼疏散风热、平肝明目、止血 葛根发表退热、升举阳气、透疹生津、止渴止泻(治颈项疼痛) 升麻发表退热、升举阳气、透疹、清热解毒、(阳明头痛) 柴胡发表退热、升举阳气、疏肝解郁、调经止痛(少阳半表半里) 淡豆豉解表除烦 第二章清热药 第一节:清热泻火药 石膏清热泻火、除烦止渴、收湿敛疮、生肌止血(清肺胃实火要药) 知母清热泻火、滋阴润燥(上中下三焦) 芦根清热生津、除烦止呕、利尿 天花粉清热生津、清肺润燥、消肿排脓,注射液引产 竹叶清热泻火除烦、生津利尿 淡竹叶清热泻火除烦、利尿 栀子清热泻火除烦、利尿、凉血解毒、消肿止痛、利湿退黄(三焦之火)夏枯草清肝明目、散结消肿、益血养肝(善治眩晕、瘰疬) 决明子清肝明目、润肠通便

常用中药用法用量

常用中藥用法用量 黃芪——其利尿作用在20克以內明顯,30克以上就趨向抑制;其對血壓影響,15克以內可升高血壓,35克以上反而降壓。有氣虛症狀時,用炙黃芪,無氣虛症狀,則用生黃芪。40克以上調節血壓の動態平衡.在王清任の補陽還五湯中重用至120g,有曰:黃芪治萎,四兩起步(16進制市斤秤四兩一錢是3克),佐以陳皮以防壅滯。 柴胡——在小柴胡湯中為君藥,用量大於其它藥一倍有餘(能透邪外出),而在逍遙散中為臣藥,用量與各藥相等(起疏肝解鬱作用),在補中益氣湯中為佐藥,用量極小(取其升舉清陽の功能,我の經驗是用3-6克)。 白術——常用量6-10克能健脾止瀉,大劑量用至30~60克,則能益氣通便。 紅花——少用可養血,稍多則活血,再多則能破血。 薄荷——用3克以疏達肝木,用至15克以發散風熱,清利頭目。 桂枝——用量不到5克,取其溫通陽氣,增加膀胱氣化功能の作用;用至10克,則溫經散寒,解肌發表,以祛除在表之風邪。 川芎——小劑量可使子宮收縮加強,大劑量反而麻庳子宮。 川芎外感頭痛,用量宜輕:最多不超過4克,高血壓肝陽頭痛,用量宜重:習用9~12克,瘀血頭痛,宜重劑量:可用至30~40克,曆代認為是治療頭痛之要藥。前人有謂“頭痛必用川芎”。然頭痛一症,病因殊多,川芎性味辛溫,功能活血行氣、祛風止痛,臨床常用以治療血瘀頭痛。

用王清任血府逐瘀湯治療血瘀頭痛,方中川芎常重用15~30g。清陳士鐸《百病辨證錄》散偏湯治偏頭痛,療效明顯,方中亦重用川芎,用量達30g之多,若減少川芎の用量,則療效不佳。若用川芎治高血壓頭痛時,亦應大劑量使用,可用10~15g。無論高血壓或低血壓所引起の頭痛,只要是血中有滯,放膽使用川芎,不但止痛效果良好,同時對血壓也有相應の調節作用。 川芎引經少陽勝於柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治療頑固性頭痛時,劑量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得當立竿見影! 據近代藥理研究認為,大劑量使用川芎能降低血壓,小劑量使用能使血壓上升。有人認為川芎辛溫香竄,上行頭目,高血壓患者宜慎用。但中醫認為本品有上行頭目,下行血海の雙向性作用。川芎15克桑葉45克,這樣の劑量與配伍治療血管性頭痛有奇效 山茱萸固脫3兩(90克)見功,必與參附搭配. 穿山龍,味苦,性平,對細胞免疫和體液免疫均有調節作用,所以近年來成為治療風濕類疾病の妙藥。根據《中華本草》謂其幹品用量為6~9克,《中草藥手冊》多為15克,少數達30克,東北地區常用量也為15~30克。但根據朱良春經驗,若要取得較好の療效,其用

中药特殊用法总结剖析

相同功效药物的区别 1.透疹——荆芥、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、升麻、葛根、紫草 既能透疹又能炒炭止血的药物是荆芥 既能透疹又能疏肝解郁的药物是薄荷 既能透疹又能解毒散肿的药物是牛蒡子 既能透疹又能明目退翳的药物是蝉蜕 既能透疹又能升举阳气的药物是升麻 既能透疹又能生津止渴、升阳止泻的药物是葛根 既能透疹又能凉血解毒的药物是紫草 既能透疹又能解毒的药物是牛蒡子、升麻、紫草 2.通窍——白芷、细辛、辛夷、苍耳子 既能通鼻窍又能消肿排脓的药物是白芷 既能通鼻窍又能温肺化饮的药物是细辛 既能通鼻窍又能解表的药物是白芷、细辛、辛夷、苍耳子 3.清肝明目——羚羊角、熊胆、桑叶、菊花、秦皮、决明子、车前子、石决明、珍珠母既能清肝明目又能疏散风热的药物是桑叶、菊花 既能清肝明目又能解表清肺润燥的药物是桑叶 既能清肝明目又能清热解毒的药物是菊花、羚羊角、熊胆 既能清肝明目又能清热燥湿止痢止带的药物是秦皮 既能清肝明目又能清热解毒、息风止痉的药物是羚羊角、熊胆 既能清肝明目又能平抑肝阳、息风止痉的药物是羚羊角 既能清肝明目又能润肠通便的药物是决明子 既能清肝明目又能利尿通淋、清肺化痰的药物是车前子 既能清肝明目又能平肝潜阳的药物是石决明、珍珠母 既能清肝明目又能平肝潜阳、镇惊安神的药物是珍珠母 4.清虚热——知母、牡丹皮、秦艽、青蒿、地骨皮、胡黄连、鳖甲、银柴胡专清虚热的药物是银柴胡 既能清虚热又能滋阴润燥的药物是知母 既能清虚热又能清热凉血、活血化瘀的药物是牡丹皮 既能清虚热又能解暑截疟的药物是青蒿 既能清虚热又能清肺降火、凉血止血的药物是地骨皮 既能清虚热又能除疳热、清湿热的药物是胡黄连 既能清虚热又能祛风湿、清湿热的药物是秦艽 既能清虚热又能滋阴潜阳、软坚散结的药物是鳖甲 5.下乳——关木通、穿山甲 既能下乳又能利尿通淋的药物是关木通 既能下乳又能活血消癥、消肿排脓的药物是穿山甲 6.截疟——青蒿、生何首乌、槟榔、常山 既能截疟又能清热解暑的药物是青蒿 既能截疟又能润肠通便、解毒的药物是生何首乌

必记中药用法用量

中药服用方法及剂量中药服用方法及剂量 细辛外用1~3g石膏内服15~60g 牛黄内服0.2~0.5g青黛散剂或作丸服1.5~3g 山豆根煎汤或磨汁服或含漱3~6g土茯苓煎服15~60g 熊胆内服丸散剂1~2.5g芦荟丸散剂1~2g 鸦胆子疟疾10~15粒,治痢10~30粒番泻叶缓下1.5~3g攻下5~9g 甘遂丸散剂每次0.5~1g巴豆丸散剂0.1~0.3g 京大戟煎服1.5~3g,散剂1g红大戟煎服1.5~3g,散剂1g 牵牛子煎服3~9g,散剂1.5~3g芫花煎服1.5~3g,散剂0.6g 威灵仙治骨鲠30g雷公藤煎服3~9g,研粉0.5~1g 香加皮煎服3~6g金钱草30~60g煎服,鲜者加倍 灯芯草煎服1~3g肉桂2~5g煎服,1~2个冲服或丸散剂;沉香研末、磨汁服1~1.5g青木香煎服3~10g,散剂1~2g 山楂煎服30g鸡内金研末服每次1.5~3g 麦芽煎服30~120g谷芽大剂量煎服30g 使君子小儿每岁每天1~1.5粒,每日小于20粒苦楝皮6~15g煎服 槟榔煎服6~15g,绦虫姜片虫60~120g贯众煎服9~15g 南瓜子口服60~120g雷丸研粉或丸剂5~7g 鹤芽草研粉30~50g仙鹤草大剂量30~60g 白茅根30~60g鲜品藕节大剂量30g,鲜品30~60g 益母草大剂量30g西红花1~3g煎服 血竭丸散剂1~1.5g干漆醋淬细沫入丸散剂0.06~0.1g 礞石煎服6~9g,丸散剂1.5~3g朱砂研末、丸散剂0.3~1g 磁石煎服9~30g,丸散剂1~3g琥珀研末冲服1.5~3g 石决明15~30g煎服代赭石煎服9~30g 羚羊角兑服1~3g,磨汁或锉服0.3~0.5g全蝎煎服2~5g,研末吞服0.6~1g 蜈蚣煎服1~3g,研末吞服0.6~1g麝香丸散剂0.06~0.1g 冰片丸散剂0.15~0.3g苏合香丸散剂0.3~1g 安息香丸散剂0.3~1.5人参煎服5~9g,大剂量15~30g 山药煎服9~30g甘草3~9g煎服 西洋参3~6g兑服大枣3~12枚,或9~30g 太子参9~30g煎服白扁豆9~20g煎服 蜂蜜冲服,或丸剂、膏剂15~30g鹿茸1~3g冲服 益智仁煎服3~6g蛤蚧煎服6~9g,冲服1~2g,浸酒1~2对;紫河车研末装胶囊1~3g或丸散剂海马研末1~1.5g 何首乌煎服9~30g白芍煎服5~9g 阿胶5~9g开水或黄酒化服,入汤剂烊化南沙参9~15g煎服,鲜品15~30g 麦冬9~15g煎服石斛6~15g煎服,鲜品15~30g 罂粟壳煎服3~6g常山煎服5~9g 瓜蒂煎服2~5g,入丸散剂0.3~1g雄黄丸散剂0.05~1g 轻粉丸散剂或胶囊0.1~0.2g明矾丸散剂0.6~1.5g 斑蝥丸散剂0.03~0.06g蟾蜍丸散剂0.015~0.03g 马钱子丸散剂0.3~0.9g儿茶丸散剂或包煎1~3g

(完整版)中药用量

<中药用量总表> 第1章解表药 1. 发散风寒药 麻黄---煎服,2~9g。发汗解表宜生用,止咳平喘多炙用 桂枝---煎服,3~9g 紫苏---煎服,5~9g,不宜久煎 生姜---煎服,3~9g,或煎汁服附:生姜皮—煎服,3~10g 生姜汁---用量3~10滴,冲服 香薷---煎服,3~9g,用于发表,量不宜大,且不宜久煎(5—10min);用于利水消肿,量宜大,且须浓煎荆芥—煎服,4.5~9g,不宜久煎。发表透疹消疮宜生用;止血宜炒用。荆芥穗更长于祛风 防风---煎服,4.5~9g 羌活---煎服,3~9g 白芷---煎服,3~9g,外用适量 细辛---煎服,1~3g;散剂每次服0.5~1g 藁本---煎服,3~9g 苍耳子---煎服,3~9g.。或入丸散剂 附:苍耳草—本品有毒,,内服不宜过量,亦不能持续服用。用量6~15g,水煎或熬膏及入丸散。外用适量辛夷---煎服,3~9g,本品有毛,易刺激喉咙,入汤剂宜用纱布包煎 葱白---不写在处方上,要写在病历上,一般2~3段,鲜品需量多,外用适量 2. 发散风热药 薄荷---煎服,3~6g;宜后下。薄荷叶长于发汗解表,薄荷梗偏于行气和中 牛蒡子---煎服,6~12g,炒用可使其苦寒及滑肠之性略减 蝉蜕---煎服,3~10g,或单味研末冲服。一般病证用量宜小;止痉则需大量 桑叶---煎服,5~9g;或如丸散。外用煎水洗眼。蜜炙能增强润肺止咳的作用,故肺燥咳嗽多用蜜制桑叶菊花---煎服,5~9g.。疏散风热宜用黄菊花,平肝清肝宜用白菊花 蔓荆子---煎服,5~9g

柴胡---煎服,3~9g。解表退热宜生用,且用量宜稍重,10~30g;疏肝解郁宜醋炙,5~6g,可用到10g,升阳可生用或酒炙,其用量均宜稍轻 升麻---煎服,3~9g。发表透疹、清热解毒宜生用,升阳举陷宜炙用 葛根—煎服,9~15g。解肌退热、透疹、生津宜生用,升阳止泻宜煨用附:葛花—常用量3~15g 淡豆豉---煎服,6~12g 浮萍---煎服,3~9g。外用适量,煎汤浸洗 第2章清热药 1. 清热泻火药 石膏---生石膏煎服,一般为20~30g,宜打碎先煎;清气分热用,可用到60~120g。煅石膏适量外用,研末撒敷患处,研末以增强吸附性,使生肌敛疮的作用加强 知母---煎服,6~12g 芦根---煎服,干品15~30g;鲜品加倍,或捣汁用 天花粉---煎服,10~15g 竹叶---煎服,6~15g;鲜品15~30g 淡竹叶---煎服,6~9g 鸭跖草---煎服,15~30g,鲜品60~90g 栀子---煎服,5~10g。外用生品适量,研末调敷 夏枯草---煎服,9~15g。或熬膏服 决明子---煎服,10~15g;用于润肠通便,不宜久煎 2. 清热燥湿药 黄芩---煎服,3~10g。清热多生用,安胎多炒用,清上焦热可酒炙用,止血可炒炭用 黄连---煎服,2~5g。外用适量 黄柏---煎服,3~12g。外用适量 龙胆---煎服,3~6g

中药特殊用法总结

相同功效药物的区别 1.透疹——荆芥、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、升麻、葛根、紫草 既能透疹又能炒炭止血的药物就是荆芥 既能透疹又能疏肝解郁的药物就是薄荷 既能透疹又能解毒散肿的药物就是牛蒡子 既能透疹又能明目退翳的药物就是蝉蜕 既能透疹又能升举阳气的药物就是升麻 既能透疹又能生津止渴、升阳止泻的药物就是葛根 既能透疹又能凉血解毒的药物就是紫草 既能透疹又能解毒的药物就是牛蒡子、升麻、紫草 2.通窍——白芷、细辛、辛夷、苍耳子 既能通鼻窍又能消肿排脓的药物就是白芷 既能通鼻窍又能温肺化饮的药物就是细辛 既能通鼻窍又能解表的药物就是白芷、细辛、辛夷、苍耳子 3.清肝明目——羚羊角、熊胆、桑叶、菊花、秦皮、决明子、车前子、石决明、珍珠母 既能清肝明目又能疏散风热的药物就是桑叶、菊花 既能清肝明目又能解表清肺润燥的药物就是桑叶 既能清肝明目又能清热解毒的药物就是菊花、羚羊角、熊胆 既能清肝明目又能清热燥湿止痢止带的药物就是秦皮 既能清肝明目又能清热解毒、息风止痉的药物就是羚羊角、熊胆 既能清肝明目又能平抑肝阳、息风止痉的药物就是羚羊角 既能清肝明目又能润肠通便的药物就是决明子 既能清肝明目又能利尿通淋、清肺化痰的药物就是车前子 既能清肝明目又能平肝潜阳的药物就是石决明、珍珠母 既能清肝明目又能平肝潜阳、镇惊安神的药物就是珍珠母 4.清虚热——知母、牡丹皮、秦艽、青蒿、地骨皮、胡黄连、鳖甲、银柴胡 专清虚热的药物就是银柴胡 既能清虚热又能滋阴润燥的药物就是知母 既能清虚热又能清热凉血、活血化瘀的药物就是牡丹皮 既能清虚热又能解暑截疟的药物就是青蒿 既能清虚热又能清肺降火、凉血止血的药物就是地骨皮 既能清虚热又能除疳热、清湿热的药物就是胡黄连 既能清虚热又能祛风湿、清湿热的药物就是秦艽 既能清虚热又能滋阴潜阳、软坚散结的药物就是鳖甲 5.下乳——关木通、穿山甲 既能下乳又能利尿通淋的药物就是关木通 既能下乳又能活血消癥、消肿排脓的药物就是穿山甲 6.截疟——青蒿、生何首乌、槟榔、常山 既能截疟又能清热解暑的药物就是青蒿 既能截疟又能润肠通便、解毒的药物就是生何首乌 既能截疟又能吐痰涎的药物就是常山 既能截疟又能驱虫消积、行气利水的药物就是槟榔 7.安胎——紫苏、黄芩、砂仁、桑寄生、杜仲、断续、菟丝子、白术、苎麻根、艾叶 既能安胎又能解表、行气宽中的药物就是紫苏 既能安胎又能清热燥湿的药物就是黄芩

中药2 中药功效总结完整版

中药专业知识二经典 本《2007新大纲国家执业药师资格考试考前冲剌》分《中药学专业知识(一)》、《中药学专业知识(二)》、《中药学综合知识与技能》、《药学专业知识(一)》、《药学专业知识(二)》五个分册,是由中国药科大学、沈阳药科大学、北京中医药大学、成都中医药大学、上海中医药大学、四川大学、北京大学药学院、山东大学药学院、天津医科大学、吉林大学、浙江大学药学院、中国医科大学、广州中医药大学、首都医科大学中医药学院、山东中医药大学、浙江中医药大学、安徽中医学院、河南中医学院、黑龙江中医药大学、广东省药品监督管理局执业药师培训中心、重庆市中药研究院等高等医药院校和医药科研单位的一批教学和辅导培训经验丰富的专家学者为工作繁忙、考前复习时间紧迫的应试人员编写的。本中药专业知识二能帮助和指导读者在有限的时间内轻松地学习和掌握《考试大纲》所规定的考试范围的知识,并得到强化训练,收到考前实战冲刺的效果。 一,解表药(发表药) 第一节:辛温解表药 共性:解表散寒 麻桂紫苏和生姜 荆防羌细芷薷香 藁仓辛夷西河柳 发汗解表齐帮忙 麻黄发汗解表,宣肺平喘,利水消肿(肺气壅遏咳喘要药) 麻黄选妃平川,利水消肿。(麻黄得了水肿,需要选胸部平川的妃子,可以利水消肿。) 桂枝发汗解肌,温通经脉,助阳化气 桂枝喊劫机,问通京吗,猪样滑稽。(桂枝在飞机上大喊劫机,问这飞机通北京吗,样子像猪一样滑稽)紫苏发表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒,安胎(风寒感冒常药) 紫苏发散行乞观众,解鱼蟹毒,安胎。(支书解散了看行乞卖艺的观众,并告诉他,老婆中了鱼蟹毒, 快回家解毒安胎) 生姜发汗解表,温中止呕,温肺止咳,解毒(呕家圣药) 生姜发表,文中直呕,蚊飞直咳,解毒。(姜昆发表论文中直呕吐,蚊子飞来直咳嗽,中毒了) 荆芥散风解表,透疹止痒,炒炭止血(发表散寒) 警戒散解,偷羊,炒炭止血。(警戒解除了,开始偷羊,回家炒成炭给病人止血) 防风祛风解表,胜湿,止痛,解痉(治风通用药) 祛风解表,风湿童子痉。(有风祛风,有风胜湿,止痛止痉) 羌活解表散寒,祛风胜湿,止痛墙(羌活)高(藁本)借伞风时通 藁本发表散寒,祛风胜湿,止痛(墙太高,借把伞,有风时就通过了) 细辛祛风散寒,通窍,止痛,温肺化饮(寒饮伏肺) 细心表姐上海取峰桶,桶敲,蚊飞化蝇。 白芷发散风寒,通窍止痛,燥湿止带,消肿排脓(阳明头痛) 白纸三行,笔敲指痛,找师带小农。(白纸写文章只写三行,笔敲得手指都痛,只能找老师带我这小农)香薷发汗解表,和中化湿,利水消肿 相如河中画狮,利水肿。(画家相如在河中画狮子,这样可以利水肿) 苍耳子散风寒,通鼻窍,除湿止痛,止痒 (苍耳子掉水里,冷!耳朵通鼻窍,耳朵湿了又痛又痒,要除湿止痛止痒) 辛夷散风寒,通鼻窍(鼻渊要药) (辛夷又称木笔花,笔和鼻同音,看到笔就想到通鼻窍) 西河柳发表透疹,祛风除湿 西河柳的枝条像头发——头发风湿 第二节:发散风热药 共性:疏风散热(树上疯人) 薄荷蝉蜕牛蒡子 桑菊葛根蔓荆子 柴升浮木淡豆豉

各种常用中药材的功能主治 用法用量

功能主治:养阴清肺,益胃生津。用于肺热燥咳,劳嗽痰血,热病津伤口渴。用法用量:~9g 玉竹 功能主治:养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。 用法用量:6~12g 莲子 功能与主治:补脾止泻,益肾涩精,养心安神。用于脾虚久泻,遗精带下,心悸失眠。 用法与用量:6~15g 百合 功能主治:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。 用法用量:6~12g 芡实 功能主治:益肾固精,补脾止泻,祛湿止带。用于梦遗滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。 用法用量:9~15g 薏苡仁 功能主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排浓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痈,肠痈;扁平疣。 用法用量:9~30g

功能主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。 用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。 用法用量:15~30g 红枣 功能主治:补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。 用法用量:6~15g 枸杞子 功能主治:滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。 用法用量:6~12g 龙眼肉 功能主治:补益心脾,养血安神。用于气血不足,心悸怔忡,健忘失眠,血虚萎黄。 用法用量:9 ~15g 党参 功能主治:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。 用法用量:9~30g 当归 功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤, 痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。

几十种中药药酒配方教学文案

几十种中药药酒配方 红蓝花酒 【配方】红蓝花20g 白酒200ml 【功用】行血,润燥,消肿,止痛。 【制法】1、将红蓝花与白酒一起放入锅中,煎减至半; 2、去渣,冷却后即可服用。 【用法】每次50ml,不止再服, 孕妇忌服此酒。 【药材功效解析】红蓝花:即红花,其性温味辛,有活血祛瘀,通经的功效。 白酒:温和其血。 此酒主治妇女中风症,风寒容于胞内,血凝气滞所致腹中刺痛,有行散其瘀功效。 火麻仁酒 【配方】火麻仁160g 白酒500ml 【功用】润肠通便,兼补中虚。 【制法】1、将火麻仁炒香后捣碎,放入干净的瓶中;2、倒入白酒浸泡,封口;3 3日后开启,过滤后备用。【用法】将酒温热,每次饭前随量服用,切勿过量致酒醉。【药材功效解析】火麻仁:又名大麻仁、麻子仁。其味甘平,有润肠通便之功效。 此酒有补虚劳,润肠通便、兼补中虚、长肌肉,下乳,止消渴,催生之功效。主治肠燥便秘、小腹胀满疼痛、消渴、

热淋、风痹、痢疾、月经不调、疥疮、癣癩等症。 鸡冠花酒 【配方】白鸡冠花(晒干为末)180g 米酒1000ml 【功用】凉血止血。 【制法】1 将白鸡冠花末连同米酒一同放入瓶中浸泡,封口;2 5~7日后开启,过滤去渣,即可服用。 【用法】每次30~50ml,每日1次,清晨将酒温热服用。【药材功效解析】鸡冠花:性味甘凉,凉血止血。 此酒不仅可治妇女崩中,赤白带下,还可以治疗痔漏肠风下血,赤白下痢,吐血,咳血,血淋等症。 刘寄奴酒 【配方】刘寄奴10g 甘草10g 白酒100ml 【功用】破血通经,散瘀止痛。 【制法】1 将刘寄奴与甘草捣碎;2 放入锅中,加水200ml,煎至100ml;3 再倒入白酒100ml,煎至100ml,去渣备用。 【用法】1次温服,孕妇忌饮用此酒。 【药材功效解析】刘寄奴:性温味苦,有破血通经,散瘀止痛的功效。 甘草:补脾益气,缓急止痛,调和药性,使刘寄奴破血之力缓而持久。

中药功效总结

中药功效总结 一、表药 1.1辛温解表药 麻黄:发汗解表宣肺平喘利水消肿桂枝:发汗解表温经通脉通阳利水温通胸阳温中散寒紫苏:发散风寒行气宽中安胎解鱼蟹毒生姜:发汗解表温中止呕温肺止咳解鱼蟹半夏.天南星毒荆芥:祛风解表透疹止痒炒炭止血防风:祛风解表胜湿止痛止痉 羌活:解表散寒祛风胜湿止痛藁本:解表散寒祛风胜湿止痛 细辛:祛风散寒通窍止痛温肺化饮白芷:散风解表通窍止痛燥湿止带消肿排脓止痒 香薷:发汗解表化湿和中利水消肿苍耳子:散风寒祛风湿通鼻窍止痛止痒 辛夷:发散风寒通鼻窍 1.2辛凉解表药 薄荷:疏散风热清利头目利咽透疹疏肝蔓荆子: 疏散风热清利头目祛风止痛 牛蒡子:疏散风热解毒透疹宣肺利咽消肿疗疮利二便蝉蜕:疏散风热透疹止痒明目退翳息风止痉桑叶:疏散风热平肝明目清肺润燥凉血止血菊花:疏散风热平肝明目清热解毒 葛根:发表解肌解热透疹生津止渴升阳止泻升麻:发表透疹清热解毒升阳举陷 柴胡:解表退热疏肝解郁升阳举陷淡豆豉:解表除烦 二、清热药 2.1清热泻火药 石膏:生用清热泻火除烦止渴煅用收敛生肌知母:清热泻火滋阴润燥 天花粉:清热生津清肺润燥消肿排脓栀子:泻火除烦清热利湿凉血解毒消肿止痛夏枯草:清肝火散郁结降血压芦根:清热生津除烦止呕排脓利尿 淡竹叶:清热除烦利尿决明子:清肝明目润肠通便 2.2清热燥湿药 黄芩:清热燥湿泻火解毒凉血止血安胎黄连:清热燥湿泻火解毒 黄柏:清热燥湿泻火解毒退虚热龙胆草:清热燥湿泻肝胆火 苦参:清热燥湿杀虫止痒利尿 2.3清热凉血药 生地黄:清热凉血养阴清热润肠玄参:清热凉血滋阴降火解毒散结润肠3 牡丹皮:清热凉血活血化瘀退虚热赤芍:清热凉血祛瘀止痛 紫草:凉血活血解毒透疹水牛角:清热凉血泻火解毒 2.4清热解毒药 金银花:清热解毒疏散风热连翘:清热解毒疏散风热消痈散结利尿蒲公英:清热解毒消痈散结利湿通淋牛黄:清热解毒息风止痉化痰开窍 鱼腥草:清热解毒消痈排脓利尿通淋败酱草:清热解毒消痈排脓祛瘀止痛 射干:清热解毒祛痰利咽散结消肿大青叶:清热解毒凉血消斑利咽消肿 板蓝根:清热解毒凉血利咽白头翁:清热解毒凉血止痢 马齿莶:清热解毒凉血止血通淋马勃:清热解毒凉血止血清泻肺热利咽红藤:清热解毒活血止痛青黛:清热解毒凉血散肿清肝定惊 蚤休:清热解毒消肿止痛息风定惊穿心莲:清热解毒燥湿 白鲜皮:清热解毒祛风燥湿止痒半边莲:清热解毒利水消肿 土茯苓:解毒除湿利关节山豆根:清热解毒利咽散肿止痛

常用毒性中药饮片和用法用量

毒性药品 1、硫磺:酸、温、有毒。 功能主治:壮阳,杀虫。治阳痿。虚寒。泻痢,大便冷秘。外用治疥癣。 用法用量:内服研末,0.5—3克。外用适量。 2、制川乌:辛热、有毒。 功能主治:祛寒湿,散风邪,温经止痛。治风寒湿痹,历节风痛,四肢拘挛,半身不遂,头风头痛,心腹冷痛,阴疽肿毒。 用法用量:内服1—3克,外用适量。 3、制草乌:辛苦热,有大毒。 功能主治:祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛,一般用制草乌。 用法用量:外用适量,生品勿内服。 4、黑附片:辛苦大热,有毒。 功能主治:回阳补火,散风除湿。治阴盛格阳,大汗亡阳,吐利厥逆,心腹冷痛,脾泄冷痢,脚气水肿,小儿慢毒,风寒湿痹。 用法用量:内服3---15克,外用适量。 5、吴茱萸:辛,苦温,有毒。 功能主治:温中,止痛,理气,燥湿。治呕逆吞酸,厥阴头痛,脏寒吐泻,脘腹胀痛,脚气,疝气,口疮,溃疡,齿痛,湿疹,。 用法用量:内服1—5克,外用适量。 6、细辛:辛、温,有小毒。 功能主治:祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通鼻。用量过大或煎煮时间过短,易引起中毒。中毒症状有头痛,呕吐等,严重者牙关紧闭,抽搐等,最后可因呼吸麻痹而死亡。 用法用量:内服1—3克,入丸散0.5—1克,外用适量。 8、天南星:苦、辛、温,有毒 功能主治:燥湿化痰,祛风定惊,消肿散结。 用法用量:2.4——4.5克 9、冰片:辛、苦、凉 功能主治:通诸窍,散郁火,去翳明目,消肿止痛。 治中风口噤,热病神昏,惊痫痰迷,气闭耳聋,喉痹,口疮,中耳炎,痈肿,痔疮,目赤翳膜,蛲虫病。 用法与用量:内服,入丸、散,0.5~1分。 外用:研末撒或调敷。 10、雷公藤:苦、大毒。 功用主治:杀虫,消炎,解毒。 宜忌:本品有大毒,内服宜慎。使用本药须去除表皮,主要用其木质部。因主要毒素含于皮部,而且雷公藤必须先煎2小时才可以和其他药共煎。

几种常见的中草药图片

几种常见的中草药图片 一.金银花 金银花全身都可入药,是国务院确定的名贵中药材之一。金银花具有清热解毒、抗菌消炎、保肝利胆的功能。临床应用于治疗呼吸道感染、头痛咽痛等疾病。 1.抑菌,金银花对葡萄菌、痢疾杆菌、肺炎双球菌都有抑制作用。 2.金银花能与胆固醇进行中和,从而减少肠道对胆固醇的吸收。 3.流行性感冒、肺炎、冠心病、高血脂等症。有提高人体免疫力,延缓衰老等效果 二..蒲公英 性味功能 甘,微苦,寒。清热解毒,消肿散结。 主治: 上呼吸道感染,眼结膜炎,流行性腮腺炎,乳腺炎,胃炎,痢疾,肝炎,胆襄炎,急性阑尾炎,泌尿系感染。盆腔炎,痈疖疔疮。 应用参考: 1.流行性腮腺炎,乳腺炎:鲜蒲公英捣烂敷患处。 2.慢性骨炎:蒲公英15克,酒酿1食匙,水煎混合饭后服。 3.痈疖疔疮:蒲公英,野菊花,金银花,地丁草各30克, 水煎服 三.鱼腥草 鱼腥草入药具有清热解毒、排脓消痈、利尿通淋的作用。夏天是痢疾的高发季节,鱼腥草虽不是“救命稻草”,但是经济又没有副作用,不妨一用:鲜鱼腥草150克,捣烂取汁,兑入适量白糖水后共约100毫升。口服每天2次,佐以白粥,一般三天后基本能恢复正常。但要密切观察,严重的脱水患者一定要去医院治疗。凉拌鱼腥草,对咳嗽和支气管炎患者有很好的食疗效果。冬天,用超市中买来的鲜鱼腥草根茎,洗净煮水,加入少量红糖,治疗小儿咳嗽也有明显的效果,比抗菌素要安全可靠。对于急性泌尿系感染者,取鱼腥草100克,水煎取汁300毫升,加入少量食盐,分3次口服,每天1剂。三天后症状基本能缓解或消失,通过检查尿常规可以判断。另外,经常食用鱼腥草,可去小儿食积,增强抗病能力;患有心

常用中药用法用量96285.doc

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 常用中药用法用量 黄芪——其利尿作用在20克以内明显,30克以上就趋向抑制;其对血压影响,15克以内可升高血压,35克以上反而降压。有气虚症状时,用炙黄芪,无气虚症状,则用生黄芪。40克以上调节血压的动态平衡.在王清任的补阳还五汤中重用至120g,有曰:黄芪治萎,四两起步(16进制市斤秤四两一钱是3克),佐以陈皮以防壅滞。 柴胡——在小柴胡汤中为君药,用量大于其它药一倍有余(能透邪外出),而在逍遥散中为臣药,用量与各药相等(起疏肝解郁作用),在补中益气汤中为佐药,用量极小(取其升举清阳的功能,我的经验是用3-6克)。 白术——常用量6-10克能健脾止泻,大剂量用至30~60克,则能益气通便。 红花——少用可养血,稍多则活血,再多则能破血。 薄荷——用3克以疏达肝木,用至15克以发散风热,清利头目。 桂枝——用量不到5克,取其温通阳气,增加膀胱气化功能的作用;用至10克,则温经散寒,解肌发表,以祛除在表之风邪。 川芎——小剂量可使子宫收缩加强,大剂量反而麻庳子宫。 川芎外感头痛,用量宜轻:最多不超过4克,高血压肝阳头痛,用量宜重:习用9~12克,瘀血头痛,宜重剂量:可用至30~40克 历代认为是治疗头痛之要药。前人有谓“头痛必用川芎”。然头痛一症,病因殊多,川芎性味辛温,功能活血行气、祛风止痛,临床常用以治疗血瘀头痛。 用王清任血府逐瘀汤治疗血瘀头痛,方中川芎常重用15~30g。清陈士铎《百病辨证录》散偏汤治偏头痛,疗效明显,方中亦重用川芎,用量达30g之多,若减少川芎的用量,则疗效不佳。若用川芎治高血压头痛时,亦应大剂量使用,可用10~15g。无论高血压或低血压所引起的头痛,只要是血中有滞,放胆使用川芎,不但止痛效果良好,同时对血压也有相应的调节作用。 川芎引经少阳胜于柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治疗顽固性头痛时,剂量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得当立竿见影! 据近代药理研究认为,大剂量使用川芎能降低血压,小剂量使用能使血压上升。有人认为川芎辛温香窜,上行头目,高血压患者宜慎用。但中医认为本品有上行头目,下行血海的双向性作用。川芎15克桑叶45克,这样的剂量与配伍治疗血管性头痛有奇效 山茱萸固脱3两(90克)见功,必与参附搭配. 穿山龙,味苦,性平,对细胞免疫和体液免疫均有调节作用,所以近年来成为治疗风湿类疾病的妙药。根据《中华本草》谓其干品用量为6~9克,《中草药手册》多为15克,少数达30克,东北地区常用量也为15~30克。但根据朱良春经验,若要取得较好的疗效,其用量须40~50克,30克以下收效不明显。 黄连最苦,然治糖尿病这一甜病特效,通常剂量为每日30克(30克是基本,配干姜以防伤胃),而治疗糖尿病酮症,每日剂量多达120克,降糖迅速. 益母草调经用10-15克,据朱良春观察,益母草的利尿作用,每日用到30~45克尚不见效,须加至60~75克,始奏明显之效。90~120克时其效更佳,常用以治疗急性肾炎之尿少、

中药所有总结

总论 1.首创按药物自然属性分类的本草著作是《神农本草经集注》 2.归经的概念是指定向 3.运用药物的归经理论还须考虑药物的四气五味、升降浮沉 4.古代认为“毒性”的含义是药物的偏性 5.一般5岁以下的小儿用成人药量的1/4 6.二、八月最适宜采集的药材是根及根茎 7.使大批古代方药文献得以保存传世的是《证类本草》 8.“十八反”中甘草不能与下列何药配伍同用甘遂 9.入汤剂需后下的药物是薄荷、白豆蔻 10.集我国16世纪以前药学大成的本草著作是《本草纲目》 11.关于中药的剂量,下列说法中,正确的是花叶类质轻的药用量宜轻 12.治疗筋脉拘急疼痛的药物多具有甘味 13.两药合用能产生剧烈的毒副作用的配伍关系为相反 14.四气的确定是从药物作用于人体所发生的反应和所获得的不同疗效中概括出来的 15..确定归经学说的理论基础是脏腑经络理论 16.最早采用图文对照编写方法的本草著作是《新修本草》 17.辛味药临床一般治疗表证及气血阻滞证 18..广东的道地药材是砂仁 19.人参配莱菔子,莱菔子能消弱人参的补气作用,这种配伍关系属于相恶 20.下例哪项不是沉降药物的作用透疹 解表药 1.薄荷、蝉蜕共同具有的功效是透疹 2.治疗肝经风热,目赤肿痛,宜选用: 蝉蜕 3.具有生津止渴作用的药物是:葛根 4.具有祛风解表,透疹消疮作用的药是:荆芥 5.细辛具有的功效是:温肺化饮 6.素有“夏月麻黄”之称的药是:香薷 7.既能解表散寒又能燥湿止带的药是白芷 8.细辛作散剂每次宜服:1-3g 9.治疗肝气郁滞,胁肋疼痛,宜选用:柴胡 10.既能疏散风热又能息风止痉的药是:蝉蜕 11.具有透疹作用的药组是:薄荷、葛根、升麻 12.发散风寒药中能治疗咳嗽气喘的药是:麻黄 13.既能发汗解表,又能利水消肿的药组:香薷、麻黄 14.功效与羌活最为相似的药物是:藁本 15.治疗风湿痹痛的药组是:防风、白芷 16.下列哪项不是紫苏的主治证:阳虚水肿 17.治疗风热郁闭,咽喉肿痛,大便秘结者,应首选:牛蒡子 18.麻黄配伍桂枝用于治疗:风寒表实证 19.治疗风寒表证,鼻塞头痛可选用的药是:白芷 20.既能疏散风热,又能清热解毒的药物是:升麻、牛蒡子 清热药 1.功能清热解毒、排脓,善治肺痈、肺热咳嗽的药物是:鱼腥草 2.长于泻肝火的药是:夏枯草 3.牡丹皮与地骨皮均可治疗:虚热证 4.治疗梅毒,肢体拘挛,首选的药是:土茯苓 5.清热泻火药中苦寒性较强的药物是:栀子 6.既可治气分实热证,又可治虚热证的药是:知母 7.清热泻火药的药性特点是:甘寒

各种常用中药材的功能主治,用法用量知识分享

各种常用中药材的功能主治,用法用量

北沙参 功能主治:养阴清肺,益胃生津。用于肺热燥咳,劳嗽痰血,热病津伤口渴。 用法用量:4.5 ~9g 玉竹 功能主治:养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。 用法用量:6~12g 莲子 功能与主治:补脾止泻,益肾涩精,养心安神。用于脾虚久泻,遗精带下,心悸失眠。 用法与用量:6~15g 百合 功能主治:养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。 用法用量:6~12g 芡实 功能主治:益肾固精,补脾止泻,祛湿止带。用于梦遗滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。 用法用量:9~15g 薏苡仁 功能主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排浓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痈,肠痈;扁平疣。

用法用量:9~30g 山药 功能主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。麸炒山药补脾健 胃。用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。 用法用量:15~30g 红枣 功能主治:补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。用法用量:6~15g 枸杞子 功能主治:滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。 用法用量:6~12g 龙眼肉 功能主治:补益心脾,养血安神。用于气血不足,心悸怔忡,健忘失眠,血虚萎黄。 用法用量:9 ~15g 党参 功能主治:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。 用法用量:9~30g 当归

功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤, 痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损 伤。 用法用量:6~12g 赤小豆 功能主治:利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气肢肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛。 用法用量:9 ~30g。外用适量,研末调敷 菊花 功能主治:散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。 用法用量: 5~9g 金银花 功能主治:清热解毒,凉散风热。用于痈肿疔疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热。 用法用量:6 ~15g 巴戟天 功能主治:补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。 用法用量:3~9g 麦冬

中药功效总结

中药功效总结

解表药 1.发散风寒药 麻黄发汗解表,宣肺平喘,利水消肿。 桂枝发汗解肌,温通经脉,助阳化气。 紫苏解表散寒,行气宽中,行气安胎,解鱼蟹毒。 生姜解表散寒,温中止呕,温肺止咳,解毒。 香薷发汗解表,化湿和中,利水消肿。 荆芥祛风解表,透疹,疗疮,止血。 防风祛风解表,祛风止痒,祛风止痉,胜湿止痛。 羌活散寒解表,胜湿止痛。 白芷祛风散寒,通窍止痛,燥湿止带,消肿排脓。 细辛祛风解表,散寒止痛,温肺化饮,通鼻窍。 藁本祛风解表,胜湿止痛。 苍耳子祛风解表,通窍止痛。 辛夷发散风寒,宣通鼻窍。 2.发散风热药 薄荷疏散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝解郁。 牛蒡子疏散风热,利咽透疹,清热解毒。 蝉蜕疏散风热利咽,透疹止痒,明目退翳,息风止痉。 桑叶疏散风热,清肺润燥,清肝明目,平抑肝扬,凉血止血。菊花疏散风热,平抑肝扬,清肝明目,清热解毒。 蔓荆子疏散风热,清利头目,止痛。 柴胡疏散退热,疏肝解郁。

升麻发表透疹,清热解毒,升阳举陷。 葛根解肌退热,透疹,生津止渴,升阳止泻。 淡豆豉解表,除烦。 清热药 1.清热泻火药 石膏清热泻火,除烦止渴,清肺胃火,收湿敛疮。 知母清热泻火,滋阴润燥。 芦根清热生津,除烦止呕,清泄肺热,利尿。 天花粉清热生津,清肺润燥,消肿排脓。 竹叶清热泻火,生津止渴,利尿。 淡竹叶清热除烦,利尿。 栀子泻火除烦,清热利湿,凉血止血,清热解毒,消肿止痛。夏枯草清肝明目,消肿散结。 决明子清肝明目,润肠通便,降压。 2.清热燥湿药 黄芩清热燥湿,泻火解毒,凉血止血,清热安胎。 黄连清热燥湿,泻火解毒。 黄柏清热燥湿,泻火解毒,退虚热。 龙胆草清热燥湿,泻肝胆火。 秦皮清热燥湿,解毒止痢,止带,清肝明目。 苦参清热燥湿,杀虫止痒,利尿。 白鲜皮清热燥湿,祛风解毒。 3.清热解毒药

中药不同剂量

中药不传之秘之几十种中药不同量用法 黄芪——其利尿作用在20克以内明显,30克以上就趋向抑制;其对血压影响,15克以内可升高血压,35克以上反而降压。有气虚症状时,用炙黄芪,无气虚症状,则用生黄芪。40克以上调节血压的动态平衡. 在王清任的补阳还五汤中重用至120g,有曰:黄芪治萎,四两起步(16进制市斤秤四两一钱是3克),佐以陈皮 以防壅滞。 柴胡——在小柴胡汤中为君药,用量大于其它药一倍有余(能透邪外出),而在逍遥散中为臣药,用量与 各药相等(起疏肝解郁作用),在补中益气汤中为佐药,用量极小(取其升举清阳的功能,我的经验是用 3-6克)。 白术——常用量6-10克能健脾止泻,大剂量用至30~60克,则能益气通便。 红花——少用可养血,稍多则活血,再多则能破血。 薄荷——用3克以疏达肝木,用至15克以发散风热,清利头目。 桂枝——用量不到5克,取其温通阳气,增加膀胱气化功能的作用;用至10克,则温经散寒,解肌发表,以祛除在表之风邪。 川芎——小剂量可使子宫收缩加强,大剂量反而麻庳子宫。 川芎外感头痛,用量宜轻:最多不超过4克,高血压肝阳头痛,用量宜重:习用9~12克,瘀血头痛,宜重 剂量:可用至30~40克 历代认为是治疗头痛之要药。前人有谓“头痛必用川芎”。然头痛一症,病因殊多,川芎性味辛温,功能活 血行气、祛风止痛,临床常用以治疗血瘀头痛。 用王清任血府逐瘀汤治疗血瘀头痛,方中川芎常重用15~30g。清陈士铎《百病辨证录》散偏汤治偏头痛,疗效明显,方中亦重用川芎,用量达30g之多,若减少川芎的用量,则疗效不佳。若用川芎治高血压头痛时,亦应大剂量使用,可用10~15g。无论高血压或低血压所引起的头痛,只要是血中有滞,放胆使用川芎,不但止痛效果良好,同时对血压也有相应的调节作用。 川芎引经少阳胜于柴胡,用量不宜多,一般在4.5~6g,治疗顽固性头痛时,剂量宜大,有效量在30g以上,最多可用至45g,配伍得当立竿见影! 据近代药理研究认为,大剂量使用川芎能降低血压,小剂量使用能使血压上升。有人认为川芎辛温香窜, 上行头目,高血压患者宜慎用。但中医认为本品有上行头目,下行血海的双向性作用。川芎15克桑叶 45克,这样的剂量与配伍治疗血管性头痛有奇效