氢氧化镁阻燃剂的湿法改性研究

氢氧化镁阻燃剂的湿法改性研究

刘建华,郝在晨,梁金龙

(山东海化集团有限公司,山东潍坊262737)

摘要:用湿法改性工艺对氢氧化镁阻燃剂进行了改性研究。在氢氧化镁乳液中加入改性剂和抗流失剂对氢氧化镁实施改性,测试了改性后的氢氧化镁性能。结果表明:抗流失剂的加入有效地防止了改性剂的流失,改性后的氢氧化镁表面亲油疏水,粒径和吸油值均减少。将改性后的氢氧化镁填充于E VA塑料体系中研究其材料的各项性能,发现经湿法改性的氢氧化镁可以显著提高E VA塑料的力学性能和阻燃性能。

关键词:氢氧化镁;湿法改性;阻燃剂

中图分类号:T Q132.2文献标识码:A 文章编号:1006-4990(2005)06-0050-02

Stud i es on wet m od i f i ca ti on of fl am e ret ardan tM g(O H)2

L iu J ianhua,Hao Zaichen,L iang J inl ong

(S handong Ha ihua Group Co.,L td.,S handong W eifang262737,Ch ina)

Abstract:The wet modificati on of fla me retardantM g(OH)

2

is studied,in which the modifier and anti-bleeding agent are added in the Mg(OH)2slurry.The perfor mance ofM g(OH)2after modified is deter m ined.The results show that anti-bleeding agent can reduce bleeding rate of the modifier,the modified Mg(OH)2is hydr ophobic and both oil abs or p ti on value and the average dia meter of the particle are reduced.W hen the modified M g(OH)2is filled in the E VA p lastic syste m,the mechanical p r operties and fla me retardati on p r operty of the E VA p lastics can be re markably i m p r oved.

Key words:Mg(OH)

2

;wet modificati on;fla me retardant

氢氧化镁作为阻燃剂,其阻燃、无毒、抑烟、热稳定性高的特性日益引起人们的广泛关注。由于氢氧化镁属于无机物,具有亲水性,在高分子材料中的分散性差,因此,必须对氢氧化镁进行改性处理。氢氧化镁改性可分为干法和湿法:干法改性工艺简单,但改性效果不好;湿法改性效果好,但存在着改性剂随水流失、成本上升的问题[1]。本文对氢氧化镁的湿法改性工艺进行了研究,解决了改性剂流失问题,得到了与高分子材料相容性良好的氢氧化镁阻燃剂。

1 实验

1.1 主要原料和仪器

氢氧化镁,脂肪酸改性剂,抗流失剂,EVA40W。激光粒度测试仪,S A-CP3型;机械拉伸实验机,LJ -500N型;氧指数测定仪,DRK-YZY型。

1.2改性方法

在3L烧杯中加入定量一定浓度的没有改性的氢氧化镁乳液,升温至90℃,开动搅拌器,搅拌10m in,加入定量的改性剂,保温搅拌30m in后加入一定量的抗流失剂,继续搅拌1h,过滤,烘干,备用。2 结果与讨论

2.1改性剂流失控制

将计量的改性后氢氧化镁放入烧杯中,加入过量的盐酸后煮沸,过滤、洗涤,将滤出物烘干、称重,即为改性氢氧化镁实际含有的改性剂。

实验表明,未加抗流失剂的改性氢氧化镁含有的改性剂只相当于改性剂加入量的70%。当加入抗流失剂后,改性剂的流失明显减少,当抗流失剂的加入质量为改性剂的20%时,改性剂不再流失。这是因为湿法改性所用的改性剂是水溶性的,部分没有被氢氧化镁吸附的改性剂将随过滤流失,而抗流失剂可以和改性剂形成水不溶的鏊合物,避免了流失,提高了改性剂的利用效率。

2.2改性氢氧化镁的表面性质

2.2.1亲油性的变化

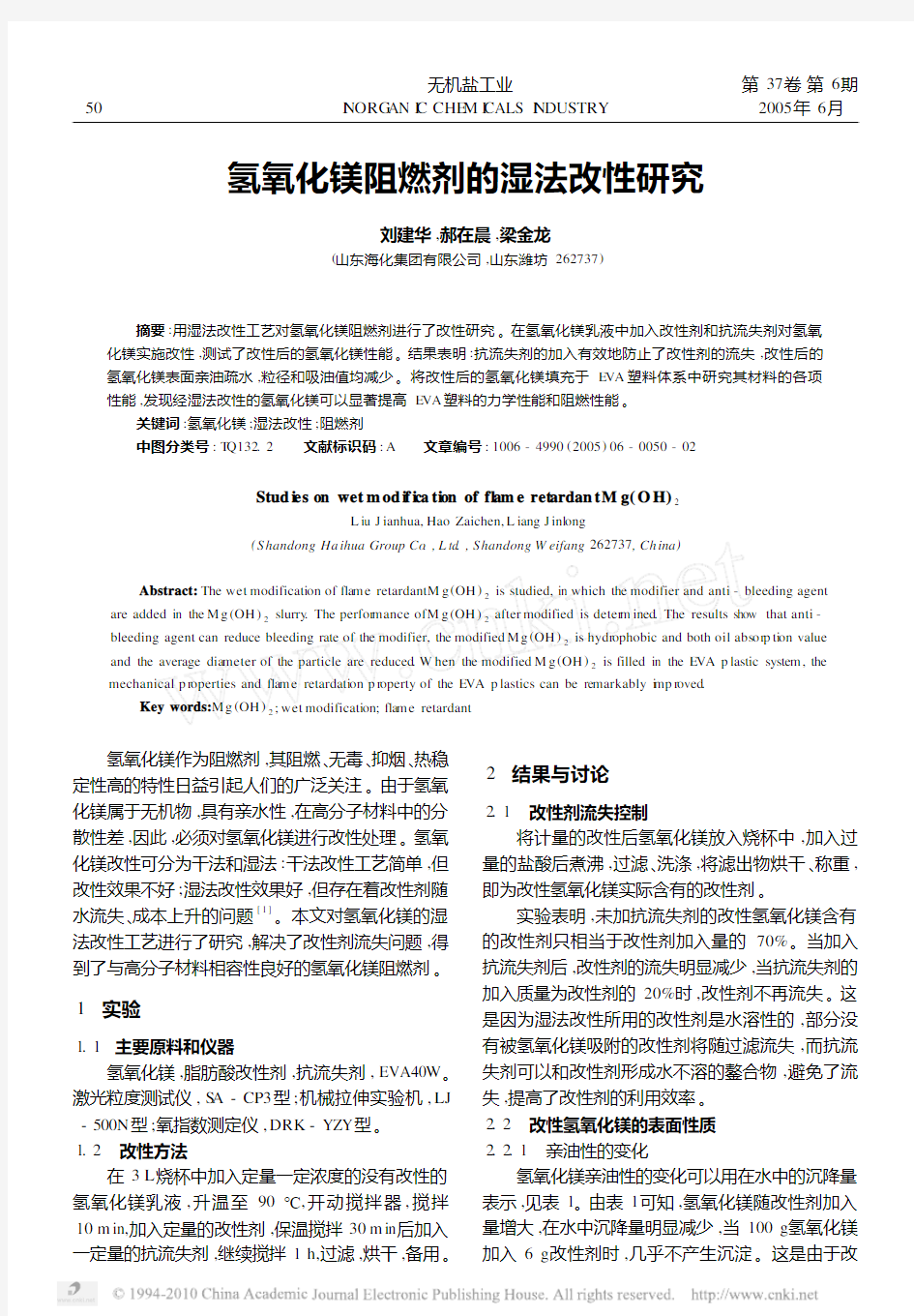

氢氧化镁亲油性的变化可以用在水中的沉降量表示,见表1。由表1可知,氢氧化镁随改性剂加入量增大,在水中沉降量明显减少,当100g氢氧化镁加入6g改性剂时,几乎不产生沉淀。这是由于改

05

无机盐工业

I N ORG AN I C CHE M I CALS I N DUSTRY

第37卷第6期

2005年6月

性剂在氢氧化镁表面形成包覆,其表面亲水疏油性质被改变成亲油疏水,从而不能被水润湿。由此推测改性后的氢氧化镁与高分子材料应有良好的相容性,在高分子材料中具有良好的分散性,有利于改善氢氧化镁填充体系的加工性能和物理机械性能。

表1改性剂对氢氧化镁性质的影响

改性剂加入量/%

吸油值/

(mL?g-1)

水中沉降物

质量分数/%

D50/

μm

00.6510010

20.5225 3.1

30.45 1.0 1.8

40.400.1 1.6

50.400.1 1.6

60.370.1 1.5

注:改性剂加入量为改性剂加入质量占100g氢氧化镁的质量分数,下同。

2.2.2粒径的影响

氢氧化镁经改性后的粒径大小情况见表1。由表1可知,改性后氢氧化镁与未改性相比,其D

50

显著降低。这是因为未改性氢氧化镁表面能高,极易团聚,因此粒径较大,加入改性剂可以降低氢氧化镁的表面能,防止团聚,提高分散性。氢氧化镁的粒径小,有助于材料力学性能的改善和阻燃性的提高。

2.2.3 吸油值的变化

按G B1712—1979标准分别测定不同改性剂加入量下氢氧化镁的吸油值,结果见表1。由表1可知,改性后的氢氧化镁吸油值大幅降低,而且有随改性剂的加入量增大,吸油值逐步减小的趋势。这说明改性后的氢氧化镁表面性质发生了改变。

3 表面改性对力学性能和阻燃性能的影响3.1样品制备

将氢氧化镁阻燃剂填充于E VA树脂中,来研究表面改性对力学性能和阻燃性能的影响。先将氢氧化镁和E VA树脂按质量比1∶1在双辊塑炼机上混炼均匀,在热压机上成型,用万能制样机制样。

3.2表面改性对力学性能的影响

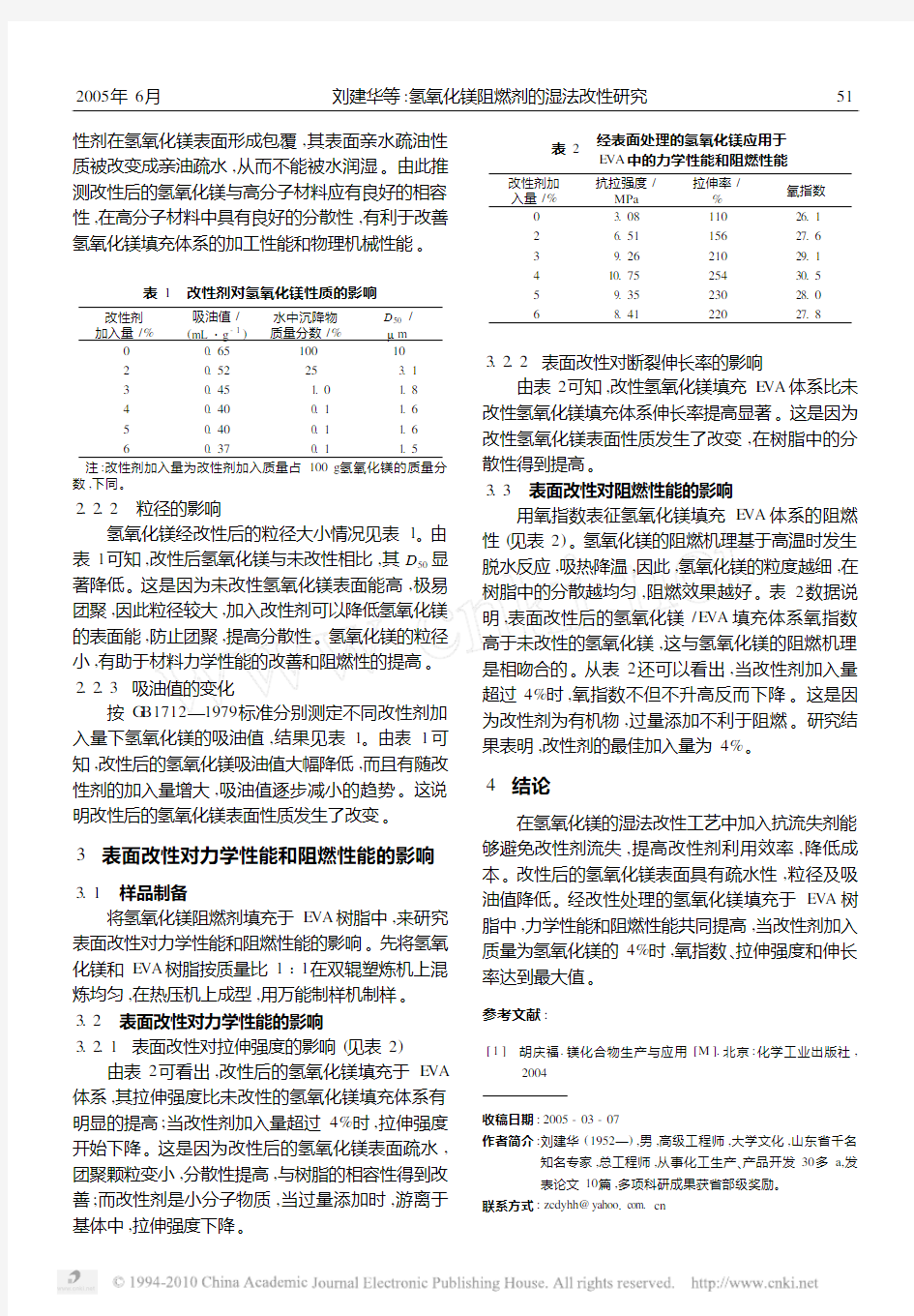

3.2.1 表面改性对拉伸强度的影响(见表2)

由表2可看出,改性后的氢氧化镁填充于E VA 体系,其拉伸强度比未改性的氢氧化镁填充体系有明显的提高;当改性剂加入量超过4%时,拉伸强度开始下降。这是因为改性后的氢氧化镁表面疏水,团聚颗粒变小,分散性提高,与树脂的相容性得到改善;而改性剂是小分子物质,当过量添加时,游离于基体中,拉伸强度下降。

表2

经表面处理的氢氧化镁应用于

E VA中的力学性能和阻燃性能

改性剂加

入量/%

抗拉强度/

MPa

拉伸率/

%

氧指数

0 3.0811026.1

2 6.5115627.6

39.2621029.1

410.7525430.5

59.3523028.0

68.4122027.8

3.2.2 表面改性对断裂伸长率的影响

由表2可知,改性氢氧化镁填充E VA体系比未改性氢氧化镁填充体系伸长率提高显著。这是因为改性氢氧化镁表面性质发生了改变,在树脂中的分散性得到提高。

3.3表面改性对阻燃性能的影响

用氧指数表征氢氧化镁填充E VA体系的阻燃性(见表2)。氢氧化镁的阻燃机理基于高温时发生脱水反应,吸热降温,因此,氢氧化镁的粒度越细,在树脂中的分散越均匀,阻燃效果越好。表2数据说明,表面改性后的氢氧化镁/E VA填充体系氧指数高于未改性的氢氧化镁,这与氢氧化镁的阻燃机理是相吻合的。从表2还可以看出,当改性剂加入量超过4%时,氧指数不但不升高反而下降。这是因为改性剂为有机物,过量添加不利于阻燃。研究结果表明,改性剂的最佳加入量为4%。

4 结论

在氢氧化镁的湿法改性工艺中加入抗流失剂能够避免改性剂流失,提高改性剂利用效率,降低成本。改性后的氢氧化镁表面具有疏水性,粒径及吸油值降低。经改性处理的氢氧化镁填充于EVA树脂中,力学性能和阻燃性能共同提高,当改性剂加入质量为氢氧化镁的4%时,氧指数、拉伸强度和伸长率达到最大值。

参考文献:

[1] 胡庆福.镁化合物生产与应用[M].北京:化学工业出版社,

2004

收稿日期:2005-03-07

作者简介:刘建华(1952—),男,高级工程师,大学文化,山东省千名知名专家,总工程师,从事化工生产、产品开发30多a,发

表论文10篇,多项科研成果获省部级奖励。

联系方式:zcdyhh@https://www.360docs.net/doc/5216474409.html,

15

2005年6月 刘建华等:氢氧化镁阻燃剂的湿法改性研究

氢氧化镁阻燃剂

氢氧化镁阻燃剂 简介 氢氧化镁简称MH,分子式Mg(OH)2,分子量重58.33.白色粉末,相对密度2.39。折射率1.561-1.581。在300℃以下稳定,320℃开始分解,生成氧化镁和水,430℃时分解速度最快,490℃时分解完结。溶于烯酸和铵盐溶液,不溶于水、乙醇。氢氧化镁不仅有阻燃作用,还有一眼功能,无毒、无腐蚀性,多种性能优于氢氧化铝,安全廉价,属于环保型无机阻燃剂。 阻燃机理 氢氧化镁在受热时(340-490度)发生分解吸收燃烧物表面热量到阻燃作用;同时释放出大量水分稀释燃物表面的氧气,分解生成的活性氧化镁附着于可燃物表面又进一步阻止了燃烧的进行。氢氧化镁在整个阻燃过程中不但没有任何有害物质产生,而且其分解的产物在阻燃的同时还能够大量吸收橡胶、塑料等高分子燃烧所产生的有害气体和烟雾,活性氧化镁不断吸收未完全燃烧的熔化残留物,从使燃烧很快停止的同时消除烟雾、阻止熔滴,是一种新兴的环保型无机阻燃剂。 分类 阻燃剂按化学成份可以分为有机阻燃剂和无机阻燃两大类。有机阻燃剂又分为磷系和卤系两个系列。由于有机阻燃剂存在着分解产物毒性大、烟雾大等缺点,正逐步被无机阻燃剂所替代。

无机阻燃剂主要品种有氢氧化铝、氢氧化镁、红磷、氧化锑、氧化锡、氧化钼、钼酸铵、硼酸锌等,其中以氢氧化铝和氢氧化镁因分解吸热量大,并产生H2O可起到隔绝空气作用,其分解后氧化物又是耐高温物质,故二种阻燃剂不仅可起到阻燃作用,而且可以起到填充作用,它所具有不产生腐蚀性卤气及有害气体、不挥发、效果持久、无毒、无烟、不滴等特点。 涂料等高分子材料中,特别是对矿用导风筒涂覆布、PVC整芯运输带、阻燃胶板、蓬布、PVC电线电缆料、矿用电缆护套、电缆附件的阻燃、消烟抗静电,可代替氢氧化铝,具有优良的阻燃效果。 种类间比较 目前国内氢氧化铝用量较多,但随着高聚物加工温度的提高,氢氧化铝易分解,降低阻燃作用,氢氧化镁较氢氧化铝具有如下优点: ①氢氧化镁热分解温度达330℃,比氢氧化铝高100℃,故有利于塑料加工温度的提高,加快挤塑速度,缩短模塑时间; ②氢氧化镁与酸的中和能力强,可较快地中和塑料燃烧过程产生的酸性气体SO2、NOx、CO2等; ③氢氧化镁分解能高,有利于吸收燃烧热,提高阻燃效率; ④氢氧化镁抑烟能力强、硬度小,对设备摩擦小,有助于延长生产设备

纳米技术在高分子材料改性中的应用

纳米技术在高分子材料改性中的应用 (南通大学化学化工学院高分子材料与工程132 朱梦成1308052064 ) [摘要] 纳米材料及其技术是随着科技发展而形成的新型应用技术。纳米材料的研究是从金属粉末、陶瓷等领域开始的,现已在微电子、冶金、化工、电子、国防、核技术、航天、医学和生物工程等领域得到广泛的应用。近年来将纳米材料分散于聚合物中以提高高分子材料性能的研究也日益活跃,并取得了许多可观的成果。 [关键词] 纳米技术;高分子材料;改性;应用 1纳米粒子的特性及其对纳米复合材料的性能影响 1.1纳米粒子的特性 纳米粒子按成分分可以是金属,也可以是非金属,包括无机物和有机高分子等;按相结构分可以是单相,也可以是多相;根据原子排列的对称性和有序程度,有晶态、非晶态、准晶态。由于颗粒尺寸进入纳米量级后,其结构与常规材料相比发生了很大的变化,使其在催化、光电、磁性、热、力学等方面表现出许多奇异的物理和化学性能,具有许多重要的应用价值。 1.1.1表面与界面效应 纳米微粒比表面积大,位于表面的原子占相当大的比例,表面能高。由于表面原子缺少邻近配位的原子和具有高的表面能,使得表面原子具有很大的化学活性,从而使纳米粒子表现出强烈的表面效应。利用纳米材料的这种特点,能与某些大分子发生键合作用,提高分子间的键合力,从而使添加纳米材料的复合材料的强度、韧性大幅度提高。 1.1.2小尺寸效应 当超细微粒的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,导致其磁性、光吸收、热、化学活性、催化性及熔点等发生变化。如银的熔点为900℃,而纳米银粉的熔点仅为100℃(一般纳米材料的熔点为其原来块体材料的30%~50%)。应用于高分子材料改性,利用纳米材料的高流动性和小尺寸效应,可使纳米复合材料的延展性提高,摩擦系数减小,材料表面光洁度

胶粉改性沥青混合料施工指南

胶粉改性沥青混合料施工指南 胶粉改性沥青,是基质沥青与废轮胎胶粉改性剂通过适宜的加工工序形成的混合物。胶粉改性沥青可用于沥青混凝土、应力吸收层、防水层或其他的路面结构功能层。胶粉改性沥青路面应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质,同时,还应具有高温抗车辙、低温抗开裂、抗水损害以及防止雨水渗入基层的功能。 一、材料要求 1、胶粉改性沥青,技术指标应满足表1的要求。 2、填料,混合料的填料应采用石灰石矿粉或消石灰粉或水泥.不宜使用粉尘。可用水泥全部替代矿粉。 填料不得含有土块、粘土颗粒或其它有害物质。矿粉质量技术要求应符合表2中的规定。

3、细集料,宜采用碎石石屑或机制砂,石屑或机制砂规格应满足表3的要求。细集料中4.75mm筛上残余应小于细集料总量的50%,0.3mm以下宜采用石灰岩石料。细集料质量技术要求应满足表4中的规定。 4、粗集科,粗集料应选用洁净、干燥、无风化、无杂质、表面粗糙的材料,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中的相关规定。 二、胶粉改性沥青混合料配合比 1、胶粉改性沥青混合料配合比设计 废轮胎胶粉改性沥青混合料配合比设计按马歇尔试验方法进行,确定合适的改性沥青用量及矿料级配。马歇尔试验结果应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF 40-2004)的有关技术要求,但试验温度应相应提高l0℃-20℃。应遵循《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF 40-2004)中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段,确定矿料级配及最佳改性沥青用量。 2、技术要求,沥青混合料的技术指标应符合表5的规定。

纳米级氢氧化镁阻燃剂

纳米级氢氧化镁阻燃剂的研究现状 氢氧化镁作为阻燃剂的阻燃机理为:氢氧化镁受热分解时,释放出H2O,同时吸收大量的潜热,这就降低了树脂在火焰中实际承受的温度,具有抑制高聚物分解和可燃性气体产生的冷却效应。分解后生成的MgO 是良好的耐火材料,也能帮助提高树脂抵抗火焰的能力,而且氢氧化镁的热分解温度高达340 ℃,因此,其阻燃性能十分优越。但普通氢氧化镁用于聚合物阻燃的主要缺点是阻燃效率低以及与基体的相容性差,要使材料的阻燃性能达到一定要求,氢氧化镁的添加量通常要高达50 %以上,这样会对材料的力学性能和加工性能影响很大,难以达到使用要求。为了使氢氧化镁能更好地用于塑料阻燃,国内外不少研究机构已成功地开发出了不同性能的氢氧化镁。美国Solem 公司开发出了分散性良好,加工温度可达332 ℃的优质氢氧化镁。日本协和化学工业自1973 年开始研究特殊大晶粒,低比表面积的氢氧化镁,1975 年研究成功。该机构最近又开发出了氢氧化镁薄片状粒子和纤维状结晶,但该项技术并未公开。大连理工大学也曾研制出晶粒尺寸大、比表面积小、具有优良阻燃性能的新型氢氧化镁。江苏海水综合利用研究所、兰州化学工业公司研究院以及中科院青海盐湖研究所等相继致力于研制特殊晶形的氢氧化镁阻燃剂。 应用研究表明:当加入的氢氧化物粒径减小到 1 μm 时,其阻燃聚合物体系的氧指数显著提高。不少文献报道随着粒径的减小,无机粒子对聚合物材料有增强增韧的作用。因此,超细化成为氢氧化镁阻燃剂的一个重要发展方向。在材料科学里面,人们将超细微粒子称谓纳米粒子,是一种介于固体和分子间的亚稳中间态物质。纳米氢氧化镁是指颗粒粒度介于1~100 nm 的氢氧化镁,作为一种纳米材料,它具有纳米材料所具有的共同特点,即小尺寸效应,量子尺寸效应,表面效应,宏观量子效应等,用它填充于复合材料中能大大提高材料的阻燃性能、力学性能和其它性能。研究表明,采用纳米Mg(OH)2的塑料阻燃性能优于普通Mg(OH)2填充的塑料,具有更好的机械加工性,与含磷和卤素的有机阻燃剂相比,纳米氢氧化镁无毒,无味,且具有阻燃,填充,抑烟三重功能,是开发阻燃聚合物的理想添加剂,已受到人们的广泛关注。 姚佳良等研究了纳米氢氧化镁与微米氢氧化镁填充聚丙烯(PP)体系的阻燃性能、流动性能和力学性能。实验结果表明:添加相同质量分数Mg(OH)2时,纳米Mg(OH)2填充体系的阻燃性能要好于微米Mg(OH)2填充体系,并在填充量为60 %时达到V-0 级标准,且发烟量少,流动性能和力学性能也要好于微米Mg(OH)2填充体系。 1 制备方法 液相化学法是目前广泛采用的制备纳米氢氧化镁粉体的方法,已用于制备纳米Mg(OH)2的液相法有:直接沉淀法、水热反应法等。 1.1 直接沉淀法 直接沉淀法是在金属盐溶液中加入沉淀剂,仅通过沉淀操作从溶液中直接得到某一目标金属的纳米颗粒沉淀物,将阴离子从沉淀中除去,经干燥即可得到纳米粉体。常见的沉淀剂有NaOH、NH3.H2O、CO(NH2)2等。该法操作简便易行,对设备、技术要求不高,不易引入杂质,产品纯度高,有良好的化学计量性,制备成本较低;但产品粒度较大,粒度分布较宽。邱龙臻等以氯化镁、氢氧化钠为原料,采用表面活性剂包覆的溶液沉淀法制备出了不易团聚的纳米Mg(OH)2粉体,经透射电镜表征,其形态是短轴方向尺寸为6~9 nm,长轴方向尺寸为50~100 nm 的针状粒子。随着Mg(OH)2粒径的减小,光致发光光强度显著增强。将其以1︰1 的比例与EV A 混合,能很好地均匀分散在EV A 基体中,氢氧化镁几乎没有发生团聚现象。而且,EV A/纳米Mg(OH)2复合材料也表现出了优异的阻燃性能,该材料的

氢氧化镁总结资料

中国镁矿分布 1.1概述 镁矿资源主要来源于菱镁矿、含镁白云岩、盐湖区镁盐以及海水等。我国是世界上镁矿资源最为丰富的国家之一,总储量占世界的22.5%,居世界第一。 我国已探明菱镁矿储量34亿吨,居世界之首;含镁白云石资源储量达40亿吨以上;我国4大盐湖区蕴藏着丰富的镁盐资源,其中,柴达木盆地内大小不等的33个卤水湖、半干涸盐湖和干涸盐湖镁盐资源储量60.03亿吨。 1.2菱镁矿资源分布 我国菱镁矿资源丰富、质地优良,主要分布在河北、辽宁、安徽、山东、四川、西藏、甘肃、青海、新疆等9个省区,其中以辽宁省资源储量最大,占全国总储量的85.62%,其次是山东,占全国总储量的9.54%。储量稍大的还有西藏、新疆和甘肃等省区。 我国菱镁矿以镁质碳酸盐地层中层控晶质菱镁矿类型为主,这种矿床规模大,质量优良,工业价值大。成矿时代较多,主要有太古宙、元古宙、泥盆纪和三叠纪,其中以元古宙成矿期最为重要。从大地构造位置上看,层控菱镁矿矿床主要分布于中朝准地台的胶辽台隆(辽宁省营口大古桥至海城一带、山东省掖县一带),其余为山西隆起(河北省邢台县)华北断坳(安徽省霍丘县),祁连山褶皱祁连山间隆起带(甘肃省肃北县)、扬子准地台四川台坳(四川省甘洛汉源地区)、冈底斯-念青唐古拉褶皱系那曲褶皱带(西藏自治区类乌齐县)和天山褶皱系南天山冒地槽褶皱带(新疆维吾尔自治区和靖县)。 1.3含镁白云岩 含镁白云岩是以白云石为主要组份的碳酸盐岩,白云石含量约占95%,方解石含量小于5%。白云石成分中的Mg可被Fe、Mn、Co、Zn替代。白云石在自然界分布广泛,按成因分类,白云岩矿床主要有热液型和沉积型两种。 1.3.1热液型白云岩矿床 热液型白云岩矿床一般与前寒武系特别是元古宇镁质碳酸盐岩有关,少数为古生界,成矿时代具有多期多阶段性,一般在区域变质的基础上叠加多次热液作用。常见的矿床组合主要为白云岩+滑石+菱镁矿组合,白云岩一般呈滑石矿、菱镁矿的顶底板或夹层产出,由于该地区菱镁矿矿石质优量大,因此,并没有把白云岩看作矿床。此类组合包括了我国绝大部分的大中型菱镁矿矿床和大部分的大中型滑石矿床,矿石质量好,开采容易。该组合矿床主要在辽东、胶东地区广泛发育。

粉体表面改性复习要点(精简版)

第2章 纳米粉体的分散 1.粉体分散的三个阶段(名词解释) 润湿 是将粉体缓慢加入混合体系形成的漩涡,使吸附在粉体表面的空气或其它杂质被液体取代的过程。 ?解团聚 是指通过机械或超声等方法,使较大粒径的聚集体分散为较小颗粒。 ?稳定化 是指保证粉体颗粒在液体中保持长期的均匀分散 2.常用的分散剂种类 (1)表面活性剂 空间位阻效应 (2)小分子量无机电解质或无机聚合物 吸附--提高颗粒表面电势 (3)聚合物类(应用最多) 空间位阻效应、静电效应 (4)偶联剂类 3.聚电解质(名词解释) 是指在高分子链上带有羧基或磺酸基等可离解基团的水溶性高分子 4.对不同pH 值下PAA 在ZrO 2表面的吸附构型进行分析。 图.不同pH 值下PAA 在ZrO 2 表 面的吸附构型 a.当pH<4时,PAA 几乎不解离,以线团方式存在于固液界面上,吸附层很薄,几乎无位阻作用 δ δδ

b.随pH值增加,链节间静电斥力使其伸展开 c.ZrO2表面电荷减小直至由正变负,PAA的负电荷量增加,其间斥力增加, 使得PAA链更加伸展,可在较远范围提供静电位阻作用 5.用聚电解质分散剂分散纳米粉体时,影响浆料稳定性的各种因素有哪些? 1、聚电解质的分子量 当聚电解质分子量过小,在粉体表面的吸附较弱,吸附层也较薄,影响位阻作用的发挥。 分子量过大,易发生桥连或空位絮凝,使团聚加重,粘度增加。 2、分散剂用量 适宜的分散剂用量才可以使分散体系稳定。 用量过低,粉体表面产生不同带电区域,相邻颗粒因静电引力发生吸引,导致絮凝。 用量过高,离子强度过高,压缩双电层,减小静电斥力;同时,还易发生桥连或空缺絮凝,稳定性下降。 3、温度 研究表明,为了获得较好的分散效果(以最低粘度为衡量标准),随温度的升高,所需分散剂的用量随之增加 6.结合下图,分析煅烧为什么能够改善纳米Si3N4粉体的分散性? 煅烧改善纳米Si3N4粉体的可分散性 ?此前提到,球磨可有效降低粉体的粒度。但球磨过程可能造成分散介质与粉体发生化学反应。 ?以乙醇为介质球磨Si3N4粉体时,表面的Si-OH可能与乙醇反应生成酯。 ?酯基的生成对粉体的分散性影响很大: a、酯基是疏水基团 b、屏蔽负电荷,影响分散剂的吸附 ?采取煅烧去除酯基,可改善其分散性 第3章纳米粉体表面改性(功能化) 1.表面改性有哪些重要应用? 改善纳米粉体的润湿和附着特性。 改善纳米粉体在基体中的分散行为,提高其催化性能。 改善粉体与基体的界面结合能等。 2.纳米粉体的表面改性方法? 气相沉积法 机械球磨法 高能量法

离子注入高分子材料表面改性

摘要叙述了离子注入对高分子材料进行表面改性的新工艺。其技术原理和特点, 并着重介绍了其在高分子材料表面改性中的应用,综述了国内目前在这方面的研究现状及试验结果及发展前景。 关键词离子注入高分子材料表面改性

1.前言 近几十年来, 随着高科技的迅猛发展, 对各类材料的表面性能提出越来越高的要求。因此, 采用新技术、新工艺改善材料的表面性能就越显重要- 离子注入能在不改变材料基本性能的情况下, 有选择地改善材料表面的耐磨性、耐蚀性、抗氧化性和抗疲劳性等- 目前世界上许多国家都有专门从事离子注入研究的队伍。据了解, 英国Rolls-Roycc股份有限公司为了解决飞机发动机叶片材料的微粒磨损, 曾比较了46种不同的表面处理工艺, 最后选择了3种, 其中之一就是离子注入新工艺。由此可见, 离子注入技术将会受到人们更加广泛的重视, 它将在我国社会主义现代化建设中发挥越来越大的作用。 2.离子注入的原理 离子注入对高分子材料的改性是通过离子注入使材料的结晶、组分以及分子空间位置的变化来实现的。当带能离子射到高分子表面时,会与材料原子和电子发生一系列的碰撞作用,与电子的碰撞是非弹性碰撞,与原子的碰撞是弹性碰撞。无论在哪种碰撞过程中,载能离子每经一次碰撞,就将部分能量传递给原子或电子,同时相应减少离子本身的能量,直到经多次碰撞后入射离子的能量几乎耗尽,它才在材料中作为一种杂质原子停留下来。此外,被撞的晶格节点上的原子,如果接受的能量足以使其克服周围原子对它的束缚就会发生离位,并以一定能量在材料晶格中飞行。此时,它同样能使别的原子离位。可以想像,一个入射离子可以产生出一系列的碰撞,产生一系列的离位原子,这种原子与原子、原子与电子的碰撞就是注入离子与高分子材料相互作用的基本物理过程。 离子在加速器中获得一定的能量并藉此进入样品表面以下一定深度, 在靠近表面处形成一层组成和结构都不同于体相的注入层。由于离子的注入深度h 和离子能量的平方根E1/ 2成正比, 所以在不同加速器中得到的表面改性层是不一样的。影响离子注入改性效果的另外一个重要因素是离子注入量, 只有在恰当的离子注入量的时候才会使表面硬度和耐磨性得到最好的改善。 在离子注入技术中由于注入离子在基体中与基体原子相混合,属于非包覆处理, 因此离子注入技术的应用不受材料固溶度的限制。另外, 离子注入过程是在较低温度下进行的, 被注入材料不会发生热变形,可保持原有的尺寸精度和表面粗糙度等。由于这些突出的优点, 近年来, 人们不断将离子注入技术用在

胶粉改性沥青知识

废橡胶粉改性沥青应用与设计 作者:发布于:2012-6-27 12:35:59 点击量:15 一、名词解释 1、胶粉沥青——国际材料与测试协会标准ASTM D8-88 中定义为采用15%以上橡胶粉粒的沥青改性材料,在美国一般比例为 18~22%,橡胶粉粒能全部通过10#筛,180~200℃温度下至少反应45min分钟;在沥青与橡胶充分熔胀,同时硫化橡胶粉粒还没有大面积降解前使用,改性后的胶结料还能显著体现硫化橡胶的特性。 2、橡胶粉(CRM)——指轮胎橡胶经过粉碎形成的粉末,用于沥青改性的材料。 3、小汽车轮胎——小汽车、敞篷小车和轻型卡车的外直径小于660毫米的轮胎。 4、卡车轮胎—卡车和公交车上用的外径大于660mm、小于1520mm的轮胎。 5、常温粉碎法——将废橡胶轮胎在室温下或略高于室温的环境下进行粉碎的方法。常温粉碎法一般能够产生形状不规则的、表面积较大的颗粒,有利于和沥青的相 互作用。 6、冷冻粉碎法——使用液氮来冷冻废橡胶轮胎,使得废轮胎变得易碎,然后用锤磨机来打碎这些冷冻橡胶的方法,这种方法能够生成表面积较小的光滑颗粒。 7、脱硫橡胶——粉碎后经过加温加压,或者掺加软化剂改变了橡胶材料性质。 8、稀释剂——轻质石油产品,做碎石封层时,在喷洒之前添加到橡胶沥青中,使橡胶沥青容易喷洒均匀,在没有引起橡胶沥青的性质较大改变之前挥发掉。因为轻质成分要挥发,所以稀释剂不用于拌制混合料的橡胶沥青中,也不推荐用于90天内铺筑罩面的夹层中。 9、废轮胎橡胶——用过的汽车、卡车或者公交车的轮胎经加工得到的橡胶。生产过程中应排除不当轮胎料源,如实心轮胎、铲车轮胎、飞机轮胎和挖土机轮胎以及其他非汽车轮胎,这些材料的成分不适合橡胶沥青反应。 10、应力吸收层(SAMI)——一种碎石封层,用热橡胶沥青喷洒在现有的路表面,然后立即撒布单一粒级的封层集料,再进行碾压,将集料嵌入沥青膜。其厚度通常介于5到15毫米之间,取决于覆盖骨料的尺寸。应力吸收层是一种表面处治,主要是用于恢复表层抗滑性能,封住裂缝,形成防水膜来减少表层的水渗入路面结构中。应力吸收层可用于路面保存、养护和局部维修。胶粉改性沥青应力吸收层可以有效防止下层开裂的路基或路面的反射裂缝扩展至表面层,对于新建或改建的路面大大延长路面使用性能。 11、粘度——流体或者半流体抵抗流动的性质(剪切力),是橡胶沥青现场质量控制 的指标。 二、废胶粉改性沥青综述 1、废胶粉改性沥青的发展 废胶粉改性沥青从19世纪30年代就开始用作接缝填缝料、补丁和薄膜。在19世纪50年代,美国的刘易斯和博恩等进行了大规模的实验室研究评估。一些研究成果与雷克斯和帕克合作的“橡胶沥青材料试验室研究”一起发表在1954年10月的“公路”刊物上。1960年三月,在芝加哥举办了首届橡胶沥青研讨 会。60年代和70年代,亚利桑那州查尔斯·麦克唐纳在橡胶和沥青材料上做了大量的工作,开发了胶粉沥青的“湿法”生产(也称为麦克唐纳法),开始将胶粉改性沥青用于填补坑洞和表面处冶等,并作为常用养护方法,特别是胶粉沥青碎石封层作为凤凰城道路的主要养护方案有效地使用了将近20年,直到交通量过大才改为薄层沥青混凝土罩面,后来又开发了胶粉沥青断级配混合料成功地替代了碎石封层。1975年加州运输部开始进行胶粉沥青碎石封层试验,取得很好的效果。1980年在加州斯托贝城用“湿法”生产的胶粉沥青和密级配集料建设的路面建成,该项目是对一条极差的路面进行紧急维修,采用了路面加筋网和60毫米的密级配沥青混凝土以恢复结构承载力,其上为薄层(30mm)橡胶沥青混合料磨耗层。最早的三个项目都位于在冬天使用轮胎防滑链的高海拔的“冰冻区”,证明胶粉改性沥青混凝土路面有很好的抗磨耗和抗低温开裂性能。1983年瑞文多城建成的项目大大推动了应用粉胶改性沥青的进程,因采用沥青混凝土改造成本太高不能接受,所以采用了薄层橡胶沥青路面,这个项目设计了一系列13个试验段。试验段一直在进行跟踪监测,清楚地

氢氧化镁阻燃剂的湿法改性研究

氢氧化镁阻燃剂的湿法改性研究 刘建华,郝在晨,梁金龙 (山东海化集团有限公司,山东潍坊262737) 摘要:用湿法改性工艺对氢氧化镁阻燃剂进行了改性研究。在氢氧化镁乳液中加入改性剂和抗流失剂对氢氧化镁实施改性,测试了改性后的氢氧化镁性能。结果表明:抗流失剂的加入有效地防止了改性剂的流失,改性后的氢氧化镁表面亲油疏水,粒径和吸油值均减少。将改性后的氢氧化镁填充于E VA塑料体系中研究其材料的各项性能,发现经湿法改性的氢氧化镁可以显著提高E VA塑料的力学性能和阻燃性能。 关键词:氢氧化镁;湿法改性;阻燃剂 中图分类号:T Q132.2文献标识码:A 文章编号:1006-4990(2005)06-0050-02 Stud i es on wet m od i f i ca ti on of fl am e ret ardan tM g(O H)2 L iu J ianhua,Hao Zaichen,L iang J inl ong (S handong Ha ihua Group Co.,L td.,S handong W eifang262737,Ch ina) Abstract:The wet modificati on of fla me retardantM g(OH) 2 is studied,in which the modifier and anti-bleeding agent are added in the Mg(OH)2slurry.The perfor mance ofM g(OH)2after modified is deter m ined.The results show that anti-bleeding agent can reduce bleeding rate of the modifier,the modified Mg(OH)2is hydr ophobic and both oil abs or p ti on value and the average dia meter of the particle are reduced.W hen the modified M g(OH)2is filled in the E VA p lastic syste m,the mechanical p r operties and fla me retardati on p r operty of the E VA p lastics can be re markably i m p r oved. Key words:Mg(OH) 2 ;wet modificati on;fla me retardant 氢氧化镁作为阻燃剂,其阻燃、无毒、抑烟、热稳定性高的特性日益引起人们的广泛关注。由于氢氧化镁属于无机物,具有亲水性,在高分子材料中的分散性差,因此,必须对氢氧化镁进行改性处理。氢氧化镁改性可分为干法和湿法:干法改性工艺简单,但改性效果不好;湿法改性效果好,但存在着改性剂随水流失、成本上升的问题[1]。本文对氢氧化镁的湿法改性工艺进行了研究,解决了改性剂流失问题,得到了与高分子材料相容性良好的氢氧化镁阻燃剂。 1 实验 1.1 主要原料和仪器 氢氧化镁,脂肪酸改性剂,抗流失剂,EVA40W。激光粒度测试仪,S A-CP3型;机械拉伸实验机,LJ -500N型;氧指数测定仪,DRK-YZY型。 1.2改性方法 在3L烧杯中加入定量一定浓度的没有改性的氢氧化镁乳液,升温至90℃,开动搅拌器,搅拌10m in,加入定量的改性剂,保温搅拌30m in后加入一定量的抗流失剂,继续搅拌1h,过滤,烘干,备用。2 结果与讨论 2.1改性剂流失控制 将计量的改性后氢氧化镁放入烧杯中,加入过量的盐酸后煮沸,过滤、洗涤,将滤出物烘干、称重,即为改性氢氧化镁实际含有的改性剂。 实验表明,未加抗流失剂的改性氢氧化镁含有的改性剂只相当于改性剂加入量的70%。当加入抗流失剂后,改性剂的流失明显减少,当抗流失剂的加入质量为改性剂的20%时,改性剂不再流失。这是因为湿法改性所用的改性剂是水溶性的,部分没有被氢氧化镁吸附的改性剂将随过滤流失,而抗流失剂可以和改性剂形成水不溶的鏊合物,避免了流失,提高了改性剂的利用效率。 2.2改性氢氧化镁的表面性质 2.2.1亲油性的变化 氢氧化镁亲油性的变化可以用在水中的沉降量表示,见表1。由表1可知,氢氧化镁随改性剂加入量增大,在水中沉降量明显减少,当100g氢氧化镁加入6g改性剂时,几乎不产生沉淀。这是由于改 05 无机盐工业 I N ORG AN I C CHE M I CALS I N DUSTRY 第37卷第6期 2005年6月

氢氧化镁阻燃剂的表面改性及应用研究

氢氧化镁阻燃剂的表面改性及应用研究 【摘要】用硅烷和钛酸酯偶联剂分别对氢氧化镁阻燃剂进行表面改性并将其加入聚丙烯中制备阻燃复合材料,研究不同表面活性剂改性的氢氧化镁阻燃剂的效果,并测试所制备的阻燃复合材料阻燃性能和力学性能。结果表明,硅烷偶联剂表面改性后的氢氧化镁能更好改善复合材料的力学性能,显著提高聚丙烯的阻燃性能。 【关键词】氢氧化镁;阻燃剂;表面改性 0 引言 氢氧化镁(MH)是近年来研发的一种新型无公害阻燃剂,具有分解温度高、热稳定性好、价格便宜等优点,被广泛应用于聚合物阻燃[1-2]。但其阻燃效率较低,且作为极性无机物,与高聚物相容性较差,在聚合物基材中分散不均[3-4],会破坏材料的力学性能。通过对MH 的表面处理,改善其在聚合物中的分散性,提高复合材料的力学性能和阻燃性能。本实验分别选用KH-550和NDE-31为改性剂,对氢氧化物阻燃剂粉体进行表面改性,并将改性后的MH阻燃剂加入聚丙烯(PP)中制备阻燃复合材料,研究其改性效果。 1 实验部分 1.1 实验药品、仪器 1.1.1 药品 氢氧化镁阻燃剂由广州延瑞化工有限公司提供;无水乙醇,分析纯,购自嘉兴国药集团化学试剂有限公司;硅烷偶联剂KH-550、酞酸酯偶联剂NDE-31来自嘉兴精博化学品公司;聚丙烯(PP)购自嘉兴龙源物质有限公司;去离子水,自制。 1.1.2 仪器 循环水式多用真空泵SHB-Ⅲ,郑州长城科工贸有限公司;分析天平,梅特勒一托利多仪器有限公司;平底加热磁力搅拌器ZNCL-BS,河南爱博特科技有限公司;高速剪切乳化机,无锡诺亚机械有限公司;恒温水浴锅DK-S24,上海精宏实验设备有限公司;高速混合机,JYHG-100W,深圳市嘉源科创塑料机械有限公司;注塑成型机,FTN-90B,浙江申达机器制造有限公司;双螺杆挤出造粒机,SHJ-20,南京格兰特橡塑公司;变频电机万能试验机,JH-20KN,上海简支仪器设备有限公司;氧指数测定仪,HC-2,南京市江宁区分析仪器厂。 1.2 实验

氢氧化镁阻燃剂现状及前景

氢氧化镁阻燃剂现状及发展前景 发布日期:2010-06-15 浏览次数:5 本文综述了无机添加型氢氧化镁阻燃剂国内外生产现状。汇集了国外主要的氢氧化镁阻燃剂生产厂家,以及生产厂家的生产规模和原料来源,并提出了从合成法和天然矿石加工法制取氢氧化镁阻燃剂的近期研究开发动向。 1前言 据统计,1989年世界阻燃剂消耗量达45万吨,其中无机物占一半以上,仅次于增塑剂。在无机阻燃剂中,氢氧化镁阻燃剂由于无毒、无烟、阻燃效果良好,自1980年以来已成为以减毒、抑烟为目标的阻燃研究领域较为活跃的研究课题,受到人们的广泛关注。 氢氧化镁受热分解时释放出结合水,同时吸收大量的潜热,这就降低了由它所填充的合成材料在火焰中的实际温度,具有抑制聚合物分解和对所产生的可燃气体的冷却作用。分解生成的氧化镁又是良好的耐火材料,也能帮助提高合成材料抗火的性能,这就是氢氧化镁具有阻燃性能的根本原因。氢氧化镁的热分解温度始于340℃,在490℃分解完全。在与热塑性树脂混炼加工过程中是稳定的。就加工的稳定性和难燃性而言,在目前推广的添加型阻燃剂中,氢氧化镁是一种比较理想的阻燃材料。此外,氢氧化镁还具有在燃烧初期发烟抑制作用,这一性能具有极其重要的意义。 氢氧化镁做为一种正式的无机化工产品,到目前为止尚未引起国人的足够重视,其实,该产品近几年来在国外受到广泛的关注。除做为阻燃剂外,应用领域在不断扩展,在诸如工业含酸废水中和处理,烟气脱硫,重金属脱除,水处理等领域较之传统的处理剂(石灰、烧碱、纯碱等)具有无可争议的优越性。加之氢氧化镁不具腐蚀性,PH值较低(仅9. 0 ),使用处理上安全可靠。因此,无论是合成法生产氢氧化镁还是天然资源加工法生产氢氧化镁,近年来均有较快的发展。做为镁质阻燃剂仅仅是氢氧化镁众多应用中的一项应用而已。 随着国内水镁石(天然氢氧化镁矿,Brucite )资源的不断发现(陕西、吉林、辽宁已发现三处具有工业开采价值的矿床),其开发利用工作已越来越受到人们的重视。做为综合利用项目之

离子注入金属表面改性技术

摘要本文综述了金属表面改性离子注入法的机理、特点和应用。并介绍了等离子体浸没式离子注入(PIII)方法,及其相对于传统方法的特点。 Abstract Mechanism, characteristics and application of ion implantation for surface modification of metals are reviewed in this paper. Besides, a promising ion implantation technique—plasma immersion ion implantation(PIII)—is introduced. Especially, its advantages, relative to conventional techniques, are discussed. 关键词金属表面改性离子注入等离子体浸没式离子注入 Keywords surface modification of metal, plasma immersion ion implantation(PIII), ion implantation 前言 金属材料的表面性能在生产中起到至关重要的作用,特别是有的工作环境要求材料高负荷、高转速、高寿命、耐高温、低损耗。离子注入技术应运而生。近几十年来,离子注入在金属和半导体材料的研究、应用发展迅速,并在向绝缘材料和聚合物领域扩展。注人原子原则上可以是元素周期表中的任何元素;被注人基体原则上可以是任何材料;离子注人将引起金属表层的成分和结构的变化以及原子环境和电子组态等微观状态的扰动,因此导致金属各种物理、化学、机械性能的变化。得到理想的材料表面性能。 离子注入金属表面改性的机理 高速离子注入金属后,与金属中的原子、电子发生碰撞。如果晶格原子从碰撞中获得足够的能量,则被撞击原子将越过势垒而离开晶格位置进入原子间隙成为间隙原子;如果反冲原子获得的反冲能量远远超过移位阀功,它会继续与晶格原子碰撞,产生新的反冲原子,发生“级联碰撞”。在级联碰撞中,金属原来的晶格位置上会出现许多“空位”,形成辐射损伤;离子注入金属表面后,有助于析出金属化合物和合金相、形成离散强化相、位错网;灵活地引入各种强化因子,即掺杂强化和固溶强化。 离子注入技术的特点 离子注入技术主要有以下几个特点: 1)进入金属晶格的离子浓度不受热力学平衡条件的限制; 2)注入是无热过程,可在室温或地温下进行;不引起金属热变形; 3)注入离子在基体中与基体原子混合,没有明显的界面,注入层不会像镀 层或涂层那样发生脱落现象; 4)可以进行新材料的开发;注入离子在基体中进行原子级混合,可以形成 固溶体、化合物或新型合金。

硅烷偶联剂改性氢氧化镁阻燃剂

硅烷偶联剂改性氢氧化镁阻燃剂 氢氧化镁阻燃剂具有抑烟、绿色和环保等优势,但是由于其较低的阻燃效率,应用在高分子基材中往往需要较大的填充量,又因为氢氧化镁作为无机粉体具有亲水疏油,极性大的特点,不利于无机/有机材料的界面复合,较高的填充量会导致添加有氢氧化镁的高分子复合材料力学性能大幅下降。为了改善氢氧化镁与高分子基材之间无机/有机界面相容性的问题,本章选用3-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(A-174)对氢氧化镁进行干法改性,该种硅烷偶联剂可以与醋酸乙烯、丙烯酸或甲基丙烯酸单体共聚,常用于电线电缆行业,在提高复合材料界面相容性的同时,还可以改善电缆料防静电性能[47-48]。 本章对影响干法工艺改性氢氧化镁效果的因素,既改性剂用量、改性温度、改性时间和搅拌速度进行了研究。采用单因素实验方法,通过对改性粉体活化指数的测定,确定了硅烷偶联剂A-174改性氢氧化镁效果的最佳工艺条件,并通过SEM、热重分析和红外光谱等表征手段探讨了硅烷偶联剂A-174改性氢氧化镁的改性机理及改性效果。 1.1 实验 1.1.1 试剂及仪器 Magnifin H-5型氢氧化镁(美国雅宝公司) 3-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(湖北武大有机硅新材料有限公司) 邻苯二甲酸二辛酯DOP(国药集团化学试剂有限公司) DHG-9140A型电热恒温鼓风干燥箱(上海一恒科技有限公司) FA2004型电子天平(上海上天精密仪器有限公司) Y100L2-4高速搅拌机(张家港锦丰万科机械厂) DJ-1定时电动搅拌器(金坛市大地自动化仪器厂) JSM-5610LV/INCA扫描电子显微镜(日本电子株式会社) STA449F3同步热分析仪(德国耐驰) Nexus傅立叶变换红外光谱仪(美国热电-尼高力公司) 1.1.2 改性方法 首先,将氢氧化镁粉体放入干燥箱中,在120℃下干燥5小时以排除原料中吸附的水分,将干燥后的氢氧化镁冷却至室温备用。称取1kg已干燥的氢氧化镁粉末加至高速搅拌机中,在1000rpm的搅拌速度下预热至实验设计温度,当温度升至指定温度时,提高高速搅拌机搅拌速度至某设定值,并使用医用注射器向粉体中加入一定量硅烷偶联剂A-174。在改性进

纳米材料改性水性聚氨酯的研究进展

纳米材料改性水性聚氨酯的研究进展 综述了纳米材料改性水性聚氨酯几种常用方法的特点和研究进展,指出了纳米材料改性水性聚氨酯存在的问题。 标签:水性聚氨酯(WPU);纳米材料;方法;改性 1 前言 近年来,随着人们环保意识的增强,水性聚氨酯(WPU)受到越来越多学者的关注。WPU是以水为分散介质的二元胶态体系,具有不污染环境、VOC(有机挥发物)排放量低、机械性能优良和易改性等优点,使其在胶粘剂、涂料、皮革涂饰、造纸和油墨等行业中得到广泛应用[1~4]。但在制备WPU过程中由于引入亲水基团(如-OH、-COOH等),因此存在固含量低,耐水性、耐热性和耐老化性差等缺陷,从而限制了其应用范围。 纳米材料具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道效应等特殊性质,为各种材料的改性开辟了崭新的途径。通过纳米材料改性的WPU,其成膜性、耐水性和耐磨性等性能均得到显著提高[5]。 2 纳米材料改性WPU的方法 2.1 共混法 共混法即纳米粒子在WPU中直接分散。首先是合成各种形态的纳米粒子,再通过机械混合的方法将纳米粒子加入到WPU中。但在该方法中,由于纳米粒子颗粒比表面积大,极易团聚。为防止纳米粒子团聚,科研工作者对纳米材料进行表面改性来提高其分散性,改善聚合物表面结构以提高其相容性。 李莉[6]等利用接枝改性后的纳米SiO2和TiO2与WPU共混,制备了纳米材料改性水性WPU乳液。研究发现,纳米粒子在乳液中分散均匀,无团聚现象;改性后的WPU乳液力学性能比未改性前得到改善和提高;当纳米粒子添加量为0.5%时,WPU乳液的力学性能最佳,吸水性降低了70%,添加的纳米粒子对波长290~400 nm的紫外光有吸收。 李文倩[7]等采用硅烷偶联剂(KH560)对纳米SiO2溶胶进行表面改性,然后将其与WPU共混制备出了WPU/SiO2复合乳液,考查了改性纳米溶胶含量对复合乳液及其涂膜性能的影响。结果表明,当纳米SiO2/KH560物质的量比为6:1时,改性后的纳米SiO2溶胶的粒径最小且分布较均一。KH560的加入使纳米SiO2粒子更均匀地分散在聚氨酯乳液中,且SiO2粒子与聚氨酯乳液之间存在一定键合作用,使涂层的耐热性得到显著增强。当改性SiO2溶胶添加量为5%~10%时,涂膜的硬度、耐磨性、耐划伤性、耐水性等性能明显提高。

离子注入技术的发展和在材料方面的应用

离子注入技术的发展 及其在材料方面的应用

摘要 离子注入是一项新兴的材料表面改性技术。它可以使材料表面的机械、物理、化学、电学等性能发生变化。有效地提高材料表面的硬度以及耐磨擦、耐磨损、抗腐蚀、抗疲劳等能力,延长材料使用寿命,增加经济收益。本文介绍了离子注入的基本原理以及技术特点,描述了离子注入在金属材料表面改性、半导体材料以及超导方面的技术应用,并展望了离子注入的应用前景。 关键词:离子注入;材料;表面改性;半导体;超导

一、绪论 离子注入技术于七十年代初首先成功地应用于半导体工业,成为制备大规模集成电路必不可少的手段之一。八十年代起人们把离子注入技术开始用于金属材料的表面改性。由于该项技术本身的独特优点、良好的改性效果以及潜在的巨大经济效益,近年来吸引了愈来愈多的研究者开始从事该项技术的开发研究。日前,随着应用围的日益扩大和理论研究的不断深入,离子注入技术日趋成熟。 近年来离子注入的方式也更加多样化,除了常规离子注入外,由此派生出的其它注入方法有:反冲注入、动态反冲注入、离子束混合等。注入方式的多样化完善了注入实验手段,使人们对各种具体情况可以选择恰当的注入方式,以满足不同的要求。 在实际应用中,很多方面都需要固体材料有较好的表面性能,如耐腐蚀性,抗磨损性,较高的硬度和抗氧化性等,而这些性能都直接与固体材料表面成分,结构组态,化台物相等有关,离于注入技术是最重要的手段之一。 离子注入技术应用于金属材料的改性,从碳素工具钢、硬质合金刚到人造或天然金刚石制造的量具、刃具、刀具、模具和工件等,通过表面改性,可提高使用寿命。经离子注入后,材料(或工件)韵表面硬度、耐磨损性能、抗腐蚀能力及使用寿命等,一般可提高几倍到十几倍。目前,离子注入已经发展成为一门核技术与金属学之间新兴的边缘学科——“离子注入冶金学” (Ion Implantation Metallurgy)。各发达国家都十分关注这门学科的发展和应用。 二、关于离子注入的简单介绍 (一)离子注入的定义 离子注入是利用某些杂质原子经离化后形成带电杂质离子,离子经过一定的电场加速,直接轰击靶材料实现掺杂或其他作用。一般的说,离子能量在1-5KeV 的称为离子镀;0.1-50KeV称作离子溅射;一般称10-几百KeV的称为离子注入。注入到材料中的离子具有很高的能量,足以使注入层的化学组分和原子结构发生变化,这样使得材料表面的机械、物理、化学、电学等性能也随之改变.从而达到材料表面改性的目的。 简单地说,离子注入的过程,就是在真空系统中,用经过加速的,要掺杂的原子的离子照射(注入)固体材料,从而在所选择的(即被注入的)区域形成一

氢氧化镁阻燃剂

氢氧化镁阻燃剂 姓名:单显朋学号:20130591 班级:材料1305班 【摘要】:随着高分子材料日新月异飞速发展,高分子复合材料应用在人类生活的每一个领域,高分子材料的阻燃技术发挥着越来越重要的作用,市场发展的需要,对氢氧化镁的阻燃剂的研发方向也有着改变,更加注重对氢氧化镁的阻燃剂新的性能的研究,励志开发出更加高效的阻燃剂适应市场的进一步的发展。无论从合成资源还是从天然资源制得的氢氧化镁,用于阻燃剂量与日俱增,利用我国丰富的镁资源,依托技术创新开发高附加值的阻燃性氢氧化镁,是镁盐行业面临地一个共同课题。氢氧化镁是阻燃性能好的高效无卤阻燃剂,火灾后不会产生二次污染,都具有抑烟性强、无毒、无腐蚀、不挥发、不析出、安全等特点,已经被公认是环保型阻燃剂,正因为氢氧化镁的安全、环保特性,在塑料、电缆、橡胶等行业得到广泛的应用。我国拥有丰富的含镁矿物、富镁废弃物资源,因此氢氧化镁阻燃填料的前景是十分广阔的。本文简单介绍了阻燃剂的分类,氢氧化镁阻燃机理。重点介绍了氢氧化镁阻燃剂的作用、研究现状和发展方向。并指出氢氧化镁阻燃剂是一种新型的,环境友好型的无机阻燃剂。 【关键词】:氢氧化镁阻燃剂环保发展方向 【前言】:随随着高分子材料的发展,高分子材料的易燃性日益受到了人们的重视,对阻燃剂的需求量也随之增加。然而,随着人们对环境等因素提出了更加严格的要求,阻燃的无卤化、高效性、抑烟性、无毒成为未来的发展趋势。 1.阻燃剂的分类 阻燃剂按化学成份可以分为有机阻燃剂和无机阻燃两大类。有机阻燃剂又分为磷系和卤系两个系列。由于有机阻燃剂存在着分解产物毒性大、烟雾大等缺点,正逐步被无机阻燃剂所替代。 无机阻燃剂主要品种有氢氧化铝、氢氧化镁、红磷、氧化锑、氧化锡、氧化钼、钼酸铵、硼酸锌等,其中以氢氧化铝和氢氧化镁因分解吸热量大,并产生H2O可起到隔绝空气作用,其分解后氧化物又是耐高温物质,故二种阻燃剂不仅可起到阻燃作用,而且可以起到填充作用,它所具有不产生腐蚀性卤气及有害气体、不挥发、效果持久、无毒、无烟、不滴等特点。 2.氢氧化镁的阻燃机理 氢氧化镁在受热时(340-490度)发生分解吸收燃烧物表面热量到阻燃作用;同时释放出大量水分稀释燃物表面的氧气,分解生成的活性氧化镁附着于可燃物表面又进一步阻止了燃烧的进行。氢氧化镁在整个阻燃过程中不但没有任何有害物质产生,而且其分解的产物在阻燃的同时还能够大量吸收橡胶、塑料等高分子燃烧所产生的有害气体和烟雾,活性氧化镁不断吸收未完全燃烧的熔化残留物,从使燃烧很快停止的同时消除烟雾、阻止熔滴,是一种新兴的环保型无机阻燃剂。氢氧化镁阻燃剂通过受热分解时释放出结合水,吸收大量的潜热,来降低它所填

离子注入简介

离子注入简介 我们设想在真空中有一束离子束射向一块固体材料时会发生哪些现象呢?离子束把固体材料的原子或分子撞出固体材料表面,这个现象叫做溅射;而当离子束射到固体材料时,从固体材料表面弹了回来,或者穿出固体材料而去,这些现象叫做散射;另外有一种现象是,离子束射到固体材料以后,受到固体材料的抵抗而速度慢慢减低下来,并最终停留在固体材料中,这一现象就叫做离子注入。 离子注入技术又是近30年来在国际上蓬勃发展和广泛应用的一种材料表面改性高新技术。其基本原理是:用能量为100keV量级的离子束入射到材料中去,离子束与材料中的原子或分子将发生一系列物理的和化学的相互作用,入射离子逐渐损失能量,最后停留在材料中,并引起材料表面成分、结构和性能发生变化,从而优化材料表面性能,或获得某些新的优异性能。此项高新技术由于其独特而突出的优点,已经在半导体材料掺杂,金属、陶瓷、高分子聚合物等的表面改性上获得了极为广泛的应用,取得了巨大的经济效益和社会效益。作为一种材料表面工程技术,离子注入技术具有以下一些其它常规表面处理技术难以达到的独特优点:(1)它是一种纯净的无公害的表面处理技术;(2)无需热激活,无需在高温环境下进行,因而不会改变工件的外形尺寸和表面光洁度;(3)离子注入层由离子束与基体表面发生一系列物理和化学相互作用而形成的一个新表面层,它与基体之间不存在剥落问题;(4)离子注入后无需再进行机械加工和热处理。 离子注入机是由于半导体材料的掺杂需要而于上世纪60年代问世。虽然有一些不同的类型,但它们一般都由以下几个主要部分组成:(1)离子源,用于产生和引出某种元素的离子束,这是离子注入机的源头;(2)加速器,对离子源引出的离子束进行加速,使其达到所需的能量;(3)离子束的质量分析(离子种类的选择);(4)离子束的约束与控制; (5)靶室;(6)真空系统。 非半导体材料离子注入表面改性研究对离子注入机提出了一些新的要求。大家知道,半导体材料的离子注入所需的剂量(即单位面积上打进去了多少离子,单位是:离子/平方厘米)比较低,而所要求的纯度很高。非半导体材料离子注入表面改性研究所需的剂量很高(比半导体材料离子注入高1000倍以上),而纯度不要求像半导体那么高。 在非半导体材料离子注入表面改性研究的初始阶段,主要是沿用半导体离子注入机所产生的氮离子束来进行。这主要是因为氮等气体离子在适用于半导体离子注入的设备上容易获得比较高的离子束流。氮离子注入在金属、硬质合金、陶瓷和高分子聚合物等的表面改性的研究与应用中取得了引人注目的成功。因此这个阶段被称为氮离子注入阶段。 金属离子注入是新一代的材料表面处理高技术。它利用具有很高能量的某种金属元素的离子束打入固体材料所引起的一系列物理的与化学的变化,来改善固体材料的某些表面性能。研究结果表明,金属离子注入在非半导体材料离子注入表面改性研究与应用