高三化学反应原理专题一

高三化学反应原理专题一

1、苯乙烷(C 8H 10)可生产塑料单体苯乙烯(C 8H 8),其反应原理如下:

C 8H 10(g) C 8H 8(g)+H 2(g) △H =+125kJ·mol -1

某温度下,将0.40mol C 8H 10(g)充入2L 密闭容器中发生反应,测定不同时间该容器内各时间/min

0 10 20 30 40 n (C 8H 10)/mol

0.40 0.30 0.26 n 2 n 3 n (C 8H 8)/mol 0.00 0.10 n 1 0.16 0.16

2的平均反应速率是 。

化石燃料的燃烧会产生大量二氧化碳和硫化合物,解决其转化利用、变废为宝已成为当务之急。

(2)二甲醚(CH 3OCH 3)被称为21世纪的新型燃料,利用CO 2和H 2反应制取二甲醚。 已知:CO 2(g)+3H 2(g)=CH 3OH(l)+H 2O(l) ΔH 1=-49.5 kJ·mol -1

2 CH 3OH(l)=CH 3OCH 3(l)+H 2O(l) ΔH 2=-23.4 kJ·mol -1

①2CO 2(g)+6H 2(g)=CH 3OCH 3(l)+3H 2O(l) ΔH = 。

②某燃料电池以二甲醚为原料,熔融碳酸盐为电解质,其负极反应如下:

CH 3OCH 3+6CO 32--12e -=8CO 2 +3H 2O

写出该燃料电池的正极反应式: 。

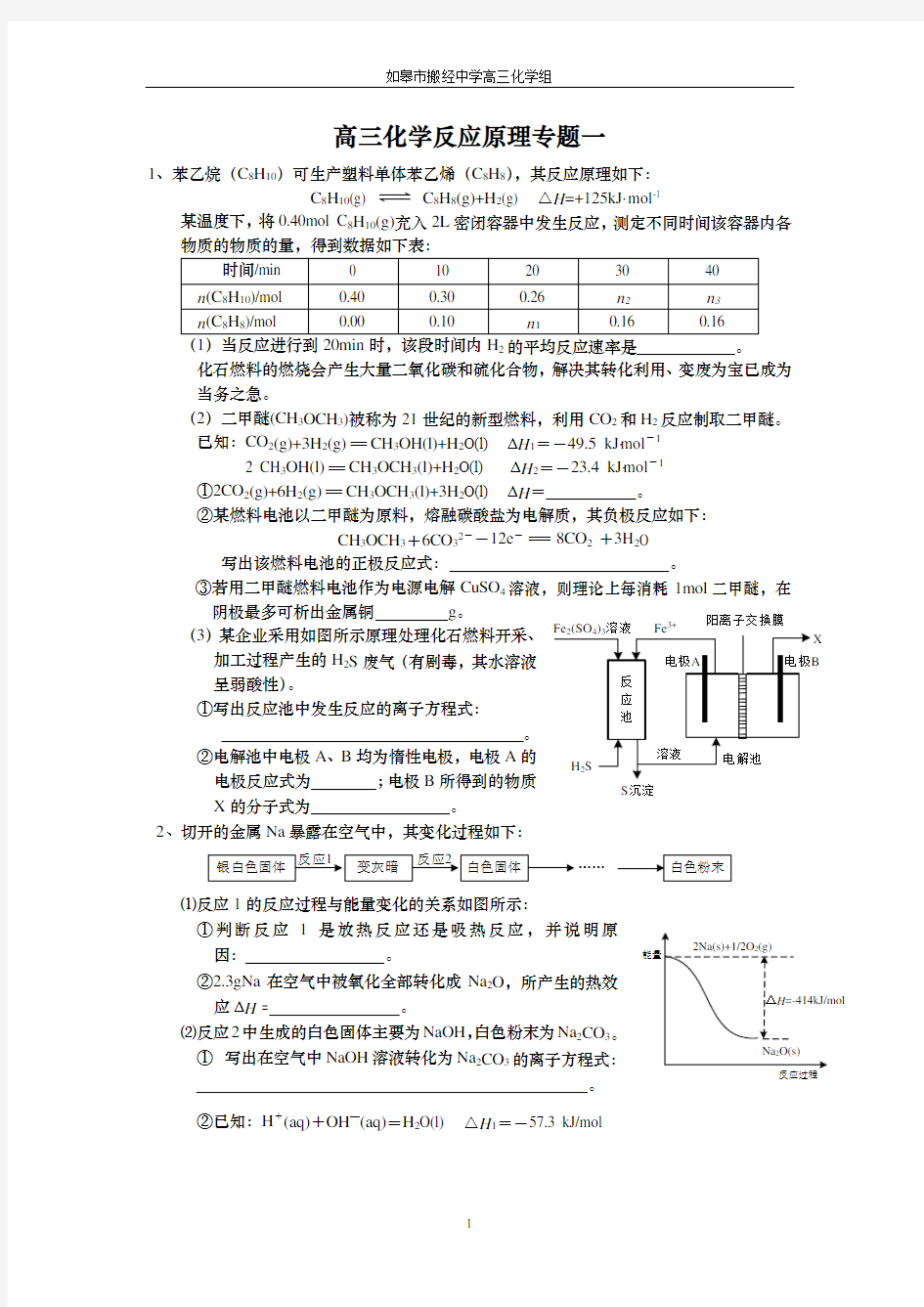

③若用二甲醚燃料电池作为电源电解CuSO 4溶液,则理论上每消耗1mol 二甲醚,在阴极最多可析出金属铜 g 。 (3)某企业采用如图所示原理处理化石燃料开采、加工过程产生的H 2S 废气(有剧毒,其水溶液呈弱酸性)。 ①写出反应池中发生反应的离子方程式: 。

②电解池中电极A 、B 均为惰性电极,电极A 的电极反应式为 ;电极B 所得到的物质X 的分子式为 。

2、切开的金属Na 暴露在空气中,其变化过程如下:

银白色固体反应1反应2变灰暗白色固体白色粉末

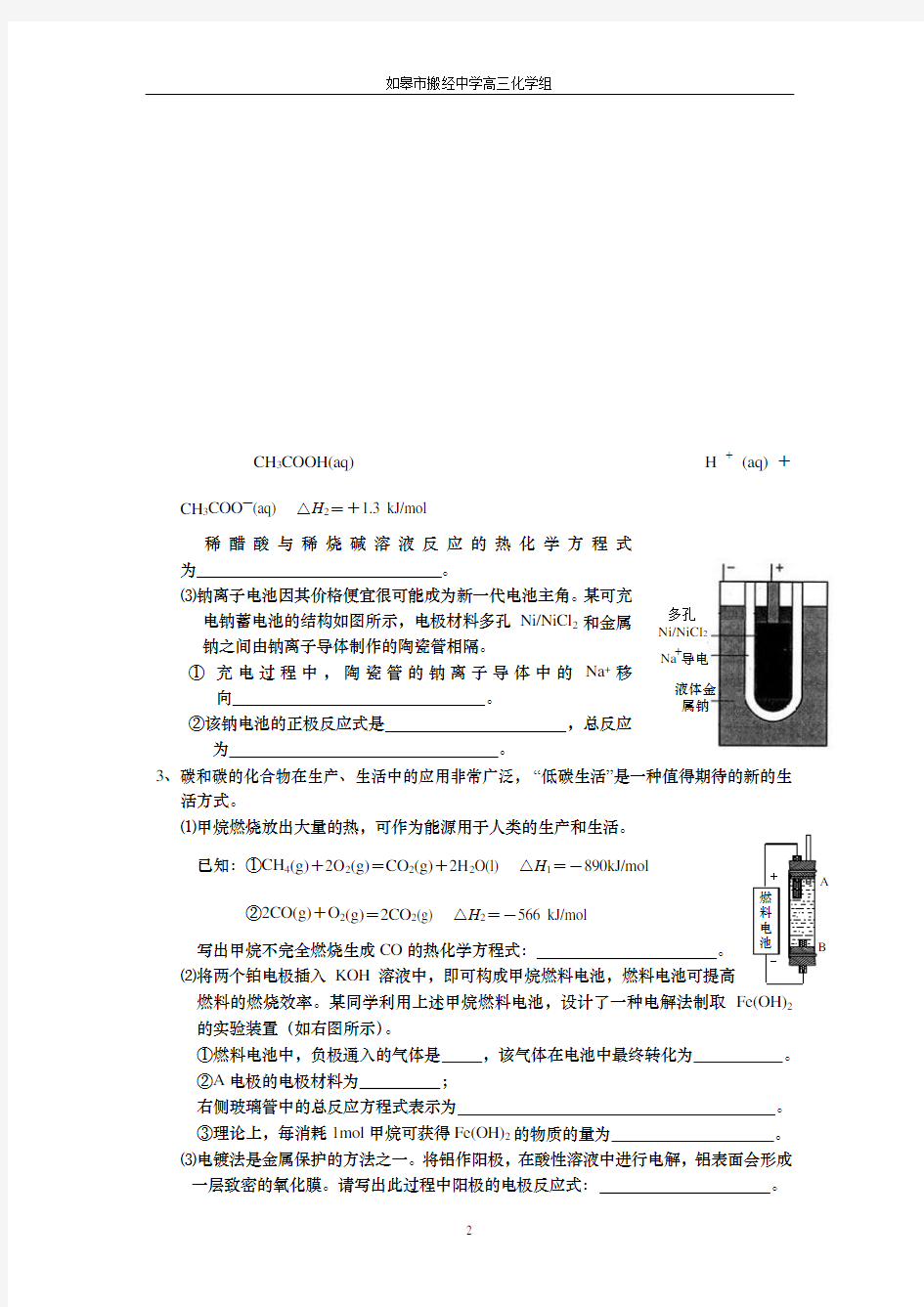

⑴反应1的反应过程与能量变化的关系如图所示:

①判断反应1是放热反应还是吸热反应,并说明原

因: 。

②2.3gNa 在空气中被氧化全部转化成Na 2O ,所产生的热效

应ΔH = 。

⑵反应2中生成的白色固体主要为NaOH ,白色粉末为Na 2CO 3。

① 写出在空气中NaOH 溶液转化为Na 2CO 3的离子方程式: 。

②已知:H +(aq)+OH —(aq)=H 2O(l) △H 1=-57.3 kJ/mol 溶液反应池

Fe 2(SO 4)3溶液H 2S S 沉淀

Fe 电解池阳离子交换膜电极A 电极能量△H =-414kJ/mol

2Na(s)+1/2O 2(g)Na 2O(s)

CH 3COOH(aq)

H +(aq)+CH 3COO —(aq) △H 2=+1.3 kJ/mol

稀醋酸与稀烧碱溶液反应的热化学方程式

为 。

⑶钠离子电池因其价格便宜很可能成为新一代电池主角。某可充

电钠蓄电池的结构如图所示,电极材料多孔Ni/NiCl 2和金属

钠之间由钠离子导体制作的陶瓷管相隔。

① 充电过程中,陶瓷管的钠离子导体中的Na +移

向 。

②该钠电池的正极反应式是 ,总反应

为 。 3、碳和碳的化合物在生产、生活中的应用非常广泛,“低碳生活”是一种值得期待的新的生

活方式。

⑴甲烷燃烧放出大量的热,可作为能源用于人类的生产和生活。

已知:①CH 4(g)+2O 2(g)=CO 2(g)+2H 2O(l) △H 1=-890kJ/mol

②2CO(g)+O 2(g)=2CO 2(g) △H 2=-566 kJ/mol

写出甲烷不完全燃烧生成CO 的热化学方程式: 。

⑵将两个铂电极插入KOH 溶液中,即可构成甲烷燃料电池,燃料电池可提高

燃料的燃烧效率。某同学利用上述甲烷燃料电池,设计了一种电解法制取Fe(OH)2

的实验装置(如右图所示)。

①燃料电池中,负极通入的气体是 ,该气体在电池中最终转化为 。 ②A 电极的电极材料为 ;

右侧玻璃管中的总反应方程式表示为 。 ③理论上,每消耗1mol 甲烷可获得Fe(OH)2的物质的量为 。 ⑶电镀法是金属保护的方法之一。将铝作阳极,在酸性溶液中进行电解,铝表面会形成一层致密的氧化膜。请写出此过程中阳极的电极反应式: 。 多孔Ni/NiCl 2Na 导电+液体金属钠

4、运用化学反应原理知识研究如何利用CO 、SO 2等污染物有重要意义。

⑴高炉炼铁是最为普遍的炼铁方法,相关反应的热化学方程式如下:

4CO(g)+Fe 3O 4(s)=4CO 2(g)+3Fe(s) △H =-14 kJ ·mol -1

CO(g)+3Fe 2O 3(s)=CO 2(g)+2Fe 3O 4(s) △H =-47 kJ ·mol -1

反应3CO(g)+Fe 2O 3(s)=3CO 2(g)+2Fe(s)的△H = kJ ·mol -1。

⑵某催化剂样品(含Ni 2O 340%,杂质与CO 不反应)通过还原、提纯两步获得镍单质:首先用CO 将33.2g 样品在加热条件下还原为粗镍;然后在常温下使粗镍中的Ni 与CO 结合成Ni(CO)4(沸点43℃),并在180℃时使Ni(CO)4重新分解产生镍单质。

上述两步中消耗CO 的物质的量之比为 。

⑶工业制硫酸的原理之一:2SO 2(g)+O 2(g)2SO 3(g)△H =-c kJ ·mol -1

工业上用过量的O 2和SO 2混合反应的原因 。

⑷以SO 2、O 2和H 2O 为原料,利用原电池原理可制备硫酸。

①该电池用多孔材料作电极,电解质溶液呈酸性。该电池负极的电极反应式为 。

②若该电池通入O 2的量为1L (标准状况),且完全反应,则用此电池来电解足量NaCl 溶液(惰性电极),最多能产生Cl 2的体积为 L (标准状况)。

4 WO3可用于制备电阻元件、电子射线屏等。其工业生产流程如下:

成盐氨

过滤盐酸中和研细灼烧成品

(WO 3)

粗钨酸

(H 2WO 4)操作X ⑴操作X 的目的是为了获得纯净的仲钨酸铵晶体,该操作包括:将用盐酸中和后的溶液 、 、 低温烘干。

⑵实际工业生产中,粗仲钨酸铵晶体(含少量NH4Cl 晶体)可不经提纯就直接灼烧,其原因是 。

⑶已知:仲钨酸铵晶体[x(NH 4)2O·yWO 3·zH 2O]受热分解的化学方程式如下:

x(NH 4)2O·yWO 3·zH 2O→WO 3 +NH 3↑+H 2O↑(未配平)。

某同学为测定仲钨酸铵晶体的组成,进行如下实验:

①准确称取16.21g 样品,研细灼烧;

②将产生的气体通入装有碱石灰干燥管,充分吸收称得干燥管增重1.44g ;

③称量冷却后的固体质量为13.92g 。

通过计算确定此仲钨酸铵晶体的化学式(写出计算过程)。

高中化学知识点大纲

前言 PS:生物选择题,有时候只是因为多个或少个定语、副词就错了。 关于化学我的理解 知识点好懂,主要是记忆和应用,题目考的比较活,所以要注意思维的发散性和缜密性。(有的方程式不好打,或课本上有我就没打,无机中一般为等号我只能打成箭头,有时条件附在后面。错误会是有滴,自己看着改过来就是了) 希望有所帮助! 提示点: 1.看清题目让写什么,是化学式还是名字,数字还是字母,让你填让你选,离子方程式还是化学方程式。 2.写化学式注意题目中是少量还是过量,注意条件、符号,写热化学方程式要注意状态。 3.检查气密性要先把所有活塞关上。 4.常见干燥剂:硅胶、FeSO4、碱石灰、浓硫酸、CaCl2·5H2O、P2O5 5.守恒思想:原子守恒(计算质量变化)、电荷守恒(离子方程式)、电子守恒(氧化还原) 6.常见酸酸性大小:亚硫酸>醋酸>碳酸>次氯酸>苯酚>碳酸氢根 7.HCl、NH3、SO2、Cl2刺激性气味 8.S、Na2O2、AgBr都是淡黄色 9.得晶体:加热浓缩、冷却结晶、过滤洗涤、干燥 10.看课本时稍微注意下物质用途、化学与生活方面知识 11.不要以为自己很厉害就直接用脑子想,很容易想当然 12.做题时研究总结实验操作、目的之类的题 13.有空翻翻理综选修课本吧 14.虽然我无机整理比较多,但还是原理那本书重要些。。。 15.早点悟出感觉,多想想,别光做题 一.无机化学部分 1.元素周期律 ①同周期元素(稀有气体除外)从左到右原子半径逐渐减小,失电子能力(金属性、还原性)减弱,得电子能力(非金属性、氧化性)增强。非金属的氢化物生产由难到易,因此稳定性由弱到强,最高价氧化物对应水化物的碱性减弱,酸性增强。 同主族元素只要颠倒过来就行了。 ②原子氧化性越强,对应阴离子还原性越弱,反之亦然。 ③氢化物一般分子质量越大,熔沸点越高。对金属来说,金属性越强,熔沸点越高;非金属性越强,熔沸点越低。对有机物来说,碳原子数越多,沸点越高。 PS:N、F、O可以与H结合成氢键,因此其氢化物熔沸点要比一般氢化物高不同晶体熔沸点大小规律:原子晶体>离子晶体>分子晶体 2.元素性质 H半径、质量最小的原子。H2 、C、CO可用来还原CuO、Fe2O3 等氧化物。 H2检验:1.先通过炽热的CuO再通过无水CuSO4 2.收集气体,用大拇指堵住试管口,靠近酒精灯放开手,有爆鸣声 Li LiAlH4可将羧基还原为羟基。记得全国卷有一道题,问Li燃烧生成什么,我们类比Na (因为同一主族,别忘了这种思想)就知道生成Li2O2了。关于Li的新型电池考的较多。

高考化学化学反应原理综合题含答案

高考化学化学反应原理综合题含答案 一、化学反应原理 NH ClO为白色晶体,分解时产生大量气体,是复合火箭推进剂的重要成1.高氯酸铵() 44 分。 ()1高氯酸铵中氯元素的化合价为_____________。 ()2高氯酸铵在高温条件下分解会产生H() O g和三种单质气体,请写出该分解反应的化 2 学方程式____________________________。 ()3某研究小组在实验室设计如下装置检验高氯酸铵分解的产物。该小组连接好装置后,依次检查装置的气密性、装入试剂、通干燥的惰性气体排尽装置内的空气、将导管末端移入盛满水的试管E、通入气体产物。(已知:焦性没食子酸溶液用于吸收氧气) ①装置A、B、C、D中盛放的药品可以依次为__________(选填序号:Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ)。 .碱石灰、湿润的淀粉KI试纸、氢氧化钠溶液、Cu Ⅰ .无水硫酸铜、湿润的红色布条、氢氧化钠溶液、Cu Ⅱ .无水硫酸铜、湿润的淀粉KI试纸、饱和食盐水、Cu Ⅲ ②装置E收集到的气体可能是_____________(填化学式)。 ()4经查阅资料,该小组利用反应NaClO4(aq)+NH4Cl(aq)90℃=NH4ClO4(aq)+NaCl(aq)在实验室NH ClO,该反应中各物质的溶解度随温度的变化曲线如图。 制取44 ①从混合溶液中获得较多粗NH ClO4晶体的实验操作依次为________、_________和过 4 滤、洗涤、干燥。 ②研究小组分析认为,若用氨气和浓盐酸代替NH Cl,则上述反应不需要外界供热就能 4 进行,其原因是_______________________________。 ()5研究小组通过甲醛法测定所得产品NH4ClO4的质量分数。[已知:NH4ClO4的相对

备战高考化学化学反应原理综合考查(大题培优 易错 难题)

备战高考化学化学反应原理综合考查(大题培优易错难题) 一、化学反应原理综合考查 1. 近年来,随着聚酯工业的快速发展,氯气的需求量和氯化氢的产出量也随之迅速增长。因此,将氯化氢转化为氯气的技术成为科学研究的热点。回答下列问题: (1)Deacon发明的直接氧化法为:4HCl(g)+O2(g)=2Cl2(g)+2H2O(g)。下图为刚性容器中,进料浓度比c(HCl) ∶c(O2)分别等于1∶1、4∶1、7∶1时HCl平衡转化率随温度变化的关系: 可知反应平衡常数K(300℃)____________K(400℃)(填“大于”或“小于”)。设HCl初始浓度为c0,根据进料浓度比c(HCl)∶c(O2)=1∶1的数据计算K(400℃)=____________(列出计算式)。按化学计量比进料可以保持反应物高转化率,同时降低产物分离的能耗。进料浓度比c(HCl)∶c(O2)过低、过高的不利影响分别是____________。 (2)Deacon直接氧化法可按下列催化过程进行: CuCl2(s)=CuCl(s)+1 2 Cl2(g) ΔH1=83 kJ·mol-1 CuCl(s)+1 2 O2(g)=CuO(s)+ 1 2 Cl2(g) ΔH2=-20 kJ·mol-1 CuO(s)+2HCl(g)=CuCl2(s)+H2O(g) ΔH3=-121 kJ·mol-1 则4HCl(g)+O2(g)=2Cl2(g)+2H2O(g)的ΔH=_________ kJ·mol-1。 (3)在一定温度的条件下,进一步提高HCI的转化率的方法是______________。(写出2种) (4)在传统的电解氯化氢回收氯气技术的基础上,科学家最近采用碳基电极材料设计了一种新的工艺方案,主要包括电化学过程和化学过程,如下图所示: 负极区发生的反应有____________________(写反应方程式)。电路中转移1 mol电子,需消耗氧气__________L(标准状况)

浙江选考化学选考复习专题题化学反应原理

30.化学反应原理 1.(一)以四甲基氯化铵[(CH3)4NCl]水溶液为原料,通过电解法可以 制备四甲基氢氧化铵[(CH3)4NOH],装置如图1所示。 (1) 收集到(CH3)4NOH的区域是 (填a、b、c或d)。 (2) 写出电池总反应。 (二)乙酸乙酯一般通过乙酸和乙醇酯化合成: CH3COOH(l)+C2H5OH(l) CH3COOC2H5(l)+H2O(l) ΔH=-2.7 kJ·mol-1 已知纯物质和相关恒沸混合物的常压沸点如下表: 纯物质沸点/℃恒沸混合物(质量分数)沸点/℃ 乙醇78.3 乙酸乙酯(0.92)+水(0.08) 70.4 乙酸117.9 乙酸乙酯(0.69)+乙醇(0.31) 71.8 乙酸乙酯77.1 乙酸乙酯(0.83)+乙醇(0.08) +水(0.09) 70.2 请完成:(1) 关于该反应,下列说法不合理 ...的是。 A.反应体系中硫酸有催化作用 B.因为化学方程式前后物质的化学计量数之和相等,所以反应的ΔS等于零 C.因为反应的△H接近于零,所以温度变化对平衡转化率的影响大 D.因为反应前后都是液态物质,所以压强变化对化学平衡的影响可忽略不计 (2) 一定温度下该反应的平衡常数K=4.0。若按化学方程式中乙酸和乙醇的化学计量数比例投料,则乙酸乙酯的平衡产率y=;若乙酸和乙醇的物质的量之比为n : 1,相应平衡体系中乙酸乙酯的物质的量分数为x,请在图2中绘制x随n变化的示意图(计算时不计副反应)。 (3) 工业上多采用乙酸过量的方法,将合成塔中乙酸、乙醇和硫酸混合液加 热至110℃左右发生酯化反应并回流,直到塔顶温度达到70~71℃,开始 从塔顶出料。控制乙酸过量的作用有。 (4) 近年,科学家研究了乙醇催化合成乙酸乙酯的新方法: 2C2H5OH(g)CH3COOC2H5(g)+2H2(g) 在常压下反应,冷凝收集,测得常温下液体收集物中主要产物的质量分数 如图3所示。关于该方法,下列推测合理的是。 A.反应温度不宜超过300℃ B.增大体系压强,有利于提高乙醇平衡转化率 C.在催化剂作用下,乙醛是反应历程中的中间产物 D.提高催化剂的活性和选择性,减少乙醚、乙烯等副产物是工艺的关键 2.(一) 十氢萘是具有高储氢密度的氢能载体,经历“十氢萘(C10H18)→四氢 萘(C10H12)→萘(C10H8)”的脱氢过程释放氢气。已知: C10H18(l)C10H12(l)+3H2(g) △H1,C10H12(l)C10H8(l)+2H2(g) △H2 △H1>△H2>0;C10H18→C10H12的活化能为E a1,C10H12→C10H8的活化能为E a2,十氢萘的常压沸点为192℃;在192℃,液态十氢萘的脱氢反应的平衡转化率约为9%。请回答: (1) 有利于提高上述反应平衡转化率的条件是。 A.高温高压B.低温低压C.高温低压D.低温高压 (2) 研究表明,将适量十氢萘置于恒容密闭反应器中,升高温度带来高压,该条件下也可显着释氢, 理由是。(3) 温度335℃,在恒容密闭反应器中进行高压液态十氢萘(1.00 mol)催化脱氢实验, 测得C10H12和C10H8的产率x1和x2(以物质的量分数计)随时间变化关系,如图1所示。 ①在8 h时,反应体系内氢气的量为 mol(忽略其他副反应)。 ②x1显着低于x2的原因是。 ③在图2中绘制“C10H18→C10H12→C10H8”的“能量~反应过程”示意图 ...。 (二) 科学家发现,以H2O和N2为原料,熔融NaOH-KOH为电解质,纳米Fe2O3作催化剂,在250℃和常 压下可实现电化学合成氨。阴极区发生的变化可视为按两步进行,请补充完整。 电极反应式:和2Fe+3H2O+N2=2NH3+Fe2O3。

高中化学必修一课程纲要

《高中化学必修一》课程纲要 清江外国语学校高一备课组:邹暾 高中化学必修一模块在高一上学期开设,课程总课时36学时,学生修完全部课程,经考核合格后,获得2学分。 一、课程目标 (一)核心知识目标 第一章从实验学化学 1.树立安全意识,初步养成良好的实验习惯,并能识别一些安全标识。 2.通过粗盐提纯实验,进一步掌握溶解、过滤、蒸发等基本操作。 3.了解物质的量的单位---摩尔。了解物质的量、气体摩尔体积和物质的量浓度的含义。 4.掌握一定物质的量浓度溶液的配制方法和应用。 5.体验科学探究的过程,学习运用以实验为基础的实证研究方法。 第二章化学反应与能量 1.感受分类方法对于化学科学研究和化学学习的重要作用。 2.知道胶体是一种常见的分散系,了解丁达尔效应。 3.了解电解质的概念,知道酸碱盐在溶液中的电离。 4.通过实验事实认识离子反应及其发生的条件。 5.了解氧化还原反应的本质是电子的转移,认识氧化还原反应的价值。 第三章金属及其化合物 1.了解钠、铝、铁、铜等金属及其化合物的主要性质。 2.初步认识金属材料的重要作用和与人们日常生活的密切联系。 3.通过金属及其化合物的性质实验,培养学生的实验探究能力、操作技能、分析问题的能力。 4.通过金属及其化合物、金属材料在生产和生活中的应用等的学习,提高学生的学习兴趣。 5.通过多种活动,鼓励学生积极提出问题,培养学生敢于质疑、勇于创新的合作精神。第四章非金属及其化合物

1.了解氯、氮、硫、硅等非金属的化学性质,认识不同的非金属单质的性质有较大的差异。 2.了解氯、氮、硫、硅的重要化合物的主要性质,认识某些非金属化合物的相似性,又有各自的特点。 3.认识氯、氮、硅、硫及其化合物的广泛用途,体会化学的创造性和实用性。 4.以非金属知识的学习主线,通过多种活动,帮助学生进一步掌握学习物质及其化学性质的一般方法,提高自主学习的能力。 (二)情感态度和价值观 1.树立学生的安全意识,养成良好的实验工作方法。 2.培养学生严谨、认真的学习态度、掌握科学的学习方法。 3.通过氧化还原反应概念的演变,体会科学探究的基本方法,提高科学探究的能力。 4.感受金属与人们日常生活的联系,增强学生学好化学、服务社会的责任感和使命感。 5.培养学生综合应用知识的能力和综合计算的能力。 6.开展社会调查和多种形式的交流活动,培养学生的互助合作精神。 (三)能力目标 1.学生深入理解元素化合物的知识,促进学生的化学反应知识系统化、结构化。 2.发展学生的逻辑思维能力,提高学生的科学素养。 3.通过探究活动和专题研究等丰富的学习活动,培养学生的科学探究能力。 4.重视理论联系实际,发展学生的科学探究能力。 二、课程内容

高三一轮复习化学专题复习化学反应原理(一)

高三一轮复习化学专题复习——化学反应原理(一) 选择题(每小题只有一个选项符合题意) 1.废电池的污染引起人们的广泛重视,废电池中对环境形成污染的主要物质是() A.锌B.汞C.石墨D.二氧化锰 2.下列依据热化学方程式得出的结论正确的是() A.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) △H=-57.3 kJ·mol-1,则含40.0 g NaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于57.3 kJ的热量 B.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) △H=-483.6 kJ·mol-1,则氢气的燃烧热为241.8 kJ·mol-1 C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) △H=a、2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H=b,则a>b D.已知P(白磷,s)=P(红磷,s) △H<0,则白磷比红磷稳定 3.已知:(NH4)2CO3(s)=NH4HCO3(s)+NH3(g) △H=+74.9kJ·mol-1,下列说法中正确的是()A.该反应中熵变、焓变皆大于0 B.该反应是吸热反应,因此一定不能自发进行 C.碳酸盐分解反应中熵增加,因此任何条件下所有碳酸盐分解一定自发进行 D.能自发进行的反应一定是放热反应,不能自发进行的反应一定是吸热反应 () 4.下列说法不正确 ...的是 A.已知冰的熔化热为6.0 kJ/mol,冰中氢键键能为20 kJ/mol,假设1 mol冰中有2 mol 氢键,且熔化热完全用于破坏冰的氢键,则最多只能破坏冰中15%的氢键 B.已知一定温度下,醋酸溶液的物质的量浓度为c,电离度为α,。 若加入少量醋酸钠固体,则CH3COOH CH3COO-+H+向左移动,α减小,K a变小 C.实验测得环己烷(l)、环己烯(l)和苯(l)的标准燃烧热分别为-3916 kJ/mol、-3747 kJ/mol和-3265 kJ/mol,可以证明在苯分子中不存在独立的碳碳双键 D.已知:Fe2O3(s)+3C(石墨)2Fe(s)+3CO(g),△H=+489.0 kJ/mol。 CO(g)+O2(g)CO2(g),△H=-283.0 kJ/mol。 C(石墨)+O2(g)CO2(g),△H=-393.5 kJ/mol。 则4Fe(s)+3O2(g)2Fe2O3(s),△H=-1641.0 kJ/mol 5.已知通过乙醇制取氢气有如下两条路线: a.CH3CH2OH(g)+H2O(g)=4H2(g)+2CO(g) △H =+255.6kJ·mol-1 b.CH3CH2OH(g)+1/2O2(g)=3H2(g)+2CO(g) △H =+13.8kJ·mol-1 则下列说法不正确 ...的是() A.降低温度,可提高b路线中乙醇的转化率 B.从能量消耗的角度来看,b路线制氢更加有利 C.乙醇可通过淀粉等生物原料发酵制得,属于可再生资源

高考化学化学反应原理综合题及答案

高考化学化学反应原理综合题及答案 一、化学反应原理 1.某同学设计如下三个实验方案以探究某反应是放热反应还是吸热反应: 方案一:如图1,在小烧杯里放一些除去氧化铝保护膜的铝片,然后向烧杯里加入10 mL 2 mol·L-1稀硫酸,再插入一支温度计,温度计的温度由20 ℃逐渐升至75 ℃,随后,温度逐渐下降至30 ℃,最终停留在20 ℃。 方案二:如图2,在烧杯底部用熔融的蜡烛粘一块小木片,在烧杯里加入10 mL 2 mol·L-1硫酸溶液,再向其中加 入氢氧化钠溶液,片刻后提起烧杯,发现小木片脱落下来。 方案三:如图3,甲试管中发生某化学反应,实验前U形管红墨水液面相平,在化学反应过程中,通过U形管两侧红 墨水液面高低判断某反应是吸热反应还是放热反应。 序号甲试管里发生反应的物质U形管里红墨水液面 ①氧化钙与水左低右高 ②氢氧化钡晶体与氯化铵晶体(充 分搅拌) ? ③铝片与烧碱溶液左低右高 ④铜与浓硝酸左低右高 根据上述实验回答相关问题: (1)铝片与稀硫酸的反应是________(填“吸热”或“放热”)反应,写出该反应的离子方程式:___________。 (2)方案一中,温度升至最大值后又下降的原因是___________。 (3)方案二中,小木片脱落的原因是________,由此得出的结论是__________________。(4)方案三中,如果甲试管里发生的反应是放热反应,则U形管里红墨水液面:左边

________(填“高于”“低于”或“等于”)右边。 (5)由方案三的现象得出结论:①③④组物质发生的反应都是________(填“吸热”或“放热”)反应,如果放置较长时间,可观察到U形管里的现象是______________。 (6)方案三实验②的U形管中的现象为________,说明反应物的总能量________(填“大于”“小于”或“等于”)生成物的总能量 【答案】放热 2Al+6H+===2Al3++3H2↑反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低蜡烛熔化氢氧化钠与硫酸的反应放热低于放热红墨水液面左右相平红墨水液面左高右低小于 【解析】 【分析】 【详解】 (1)金属与酸的反应是放热反应,因此铝片与稀硫酸的反应是放热反应,该反应的离子方程式为2Al+6H+===2Al3++3H2↑,故答案为放热;2Al+6H+===2Al3++3H2↑; (2)方案一中,温度升至最大值后又下降的原因可能是反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低,故答案为反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低; (3)方案二中,反应放出的热量,使得蜡烛熔化,小木片脱落,故答案为蜡烛熔化;氢氧化钠与硫酸的反应放热; (4)方案三中,如果甲试管里发生的反应是放热反应,装置中气体的压强增大,U形管里红墨水液面:左边低于右边,故答案为低于; (5)由方案三的现象得出结论:①③④组物质发生的反应都是放热反应,如果放置较长时间,热量散失,装置中气体的压强与外界压强相等, U形管中红墨水液面左右相平,故答案为放热;红墨水液面左右相平; (6)方案三实验②属于吸热反应,U形管中红墨水液面左高右低,故答案为红墨水液面左高右低;小于。 2.水合肼(N2H4·H2O)是一种强还原性的碱性液体,常用作火箭燃料。利用尿素法生产水合肼的原理为CO(NH2)2+2NaOH+NaClO=N2H4·H2O+Na2CO3+NaCl。

高三新课程一轮复习----化学反应原理全册知识归纳

专题一:化学反应与能量 变化 一、反应热、焓变 1.反应热:化学反应过程中放出或吸收的热量, 叫反应热。包括燃烧热和中和热。 电 离:注 意: 水解:吸热反应 的发生不一定需要 常见的吸热反应:铵盐与碱的反应:如NH4Cl 与Ba(OH)2?8H2O 加热才能进行。

大多数的分解反应: CaCO 3== CaO + CO 2 生产水煤气:C + H 2O == CO+H 2 碳和二氧化碳的反应: C+CO 2=2CO 燃烧反应 金属与酸(或水)的反应 常见的放热反应: 酸碱中和反应 自发的氧化还原反应 CaO(Na 2O 、Na 2O 2)与 注意: 放热反应不一定常温下 就自发进行,可能需要 加热或点燃条件。

水的反应 浓酸与强碱溶于水 2、焓变:在恒温恒压的条件下,化学反应过程中吸收或放出的热量称为反应的焓变。 符号:用ΔH表示单位:kJ/mol 放热反应:ΔH= —QkJ/mol;或ΔH<0 吸热反应:ΔH= +QkJ/mol;或ΔH>0 3、反应热产生的原因: 宏观:反应物和生成物所具有的能量不同,ΔH=_____________________________ 微观:化学反应过程中化学键断裂吸收的能量

与新化学键生成所放出的能量不同,Δ H=____________ 二、热化学方程式 1.热化学方程式的概念:能表示反应热的化学方程式,叫做热化学方程式。热化学方程式不仅表示了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。 2.书写热化学方程式时的注意点 (1)需注明ΔH的“+”与“—”,“+”表示,“—”表示;比较ΔH的大小时,要考虑ΔH的正负。 (3)要注明反应物和生成物的状态:g、l、s、aq (3)各物质前的化学计量数表示物质的量,不表

2020年高考化学综合题分类练习卷:化学反应原理练习卷

2019年高考化学综合题分类练习卷:化学反应原理练习卷

化学反应原理练习卷 1.党的十九大报告指出:要持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。当前空气质量检测的主要项目除了PM 2.5外,还有CO、SO2、氮氧化物(NO和NO2)、O3等气体。 (1)汽车尾气中含有NO 和CO气体,可利用催化剂对CO、NO进行催化转化反应: 2CO(g) +2NO(g) N2(g) +2CO2(g) △H ①已知下列热化学方程式:N2(g) +O2(g) =2NO(g) △H1 = + 180.5kJ/mol,2C(s) +O2(g) =2CO(g) △H2=-2210kJ/mol ,C(s)+O2(g)=CO2(g) △H3=-393.5kJ/mol,则△H=_________。 ②在一定温度下,将2.0molNO、2.4molCO气体通入到固定容积为2 L的密闭容器中,反应过程中部分物质的浓度变化如下图所示。在0~15min,以N2表示的该反应的平均速度v(N2)=________。若保持反应体系温度不变,20min时再容器中充入NO、N2各0.4mol,化学平衡将_____移动 (填“向左”“向右”或“不”)。 (2)在相同温度下,两个体积均为1L 的恒容密闭容器中,发生CO、NO催化转化反应,有关物质的量如下表:

容器编 号起始物质的量 /mol 平衡物质的量 /mol N O C O N CO 2 CO2 I 0.2 0.2 0 0 a II 0.3 0.3 b 0.1 0.2 ①容器I中平衡后气体的压强为开始时的0.875倍,则a=________。 ②容器II平衡时的气体压强为p,用平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数K 为________。 (3)汽车使用乙醇汽油并不能破少NO x的排放。某研究小组在实验室以耐高温试剂Ag-ZSW-5对CO、NO 催化转化进行研究。测得NO 转化为N 2的转化率随温度CO 混存量的变化情况如图所示。 ①在n(NO)/n(CO) =1条件下,最佳温度应控制在_______左右。 ②若不使用CO,温度超过775 K,发现NO的分解率降低,

2018-2019学年高三专题综合练习4 化学反应原理(小练系列每天更新)

2019-2020高三专题综合练习4 化学反应原理(小练系列每天更新) 1.研究处理NO x 、SO 2,对环境保护有着重要的意义。回答下列问题: (1)SO 2的排放主要来自于煤的燃烧,工业上常用氨水吸收法处理尾气中的SO 2。已知吸收过程中相关反应的热化学方程式如下:① SO 2(g) + NH 3?H 2O(aq) =NH 4HSO 3(aq) △H 1 = a kJ?mol -1;② NH 3?H 2O(aq) + NH 4HSO 3(aq) =(NH 4)2SO 3(aq) + H 2O(l)△H 2 = b kJ?mol -1 ;③ 2(NH 4)2SO 3(aq) + O 2(g) =2(NH 4)2SO 4(aq) △H 3= c kJ?mol -1 ,则反应 2SO 2(g) + 4NH 3?H 2O(aq) + O 2(g) =2(NH 4)2SO 4(aq) + 2H 2O(l) △H = ______。 (2)NO x 的排放主要来自于汽车尾气,有人利用反应C (s) + 2NO(g) N 2(g) + CO 2(g) △H=-34.0 kJ?mol -1 ,用活性炭对NO 进行吸附。在恒压密闭容器中加入足量的活性炭和一定量的NO 气体,测得NO 的转化率 α(NO)随温度的变化如图所示: ①由图可知,1050K 前反应中NO 的转化率随温度升高而增大,原因是_________________________; 在1100K 时,CO 2的体积分数为______。 ②用某物质的平衡分压代替其物质的量浓度也可以表示化学平衡常数(记作K p )。在1050K 、1.1×106 Pa 时,该反应的化学平衡常数K p =________(已知:气体分压=气体总压×体积分数)。 (3)在高效催化剂的作用下用CH 4还原NO 2,也可消除氮氧化物的污染。在相同条件下,选用A 、B 、C 三种不同催化剂进行反应,生成 N 2的物质的量与时间变化关系如图所示,其中活化能最小的是_________(填字母标号)。 (4)在汽车尾气的净化装置中 CO 和NO 发生反应:2NO(g) + 2CO(g)N 2(g) + 2CO 2(g) △H 2 =-746.8 kJ?mol -1。实验测得,υ正 =k 正?c 2(NO) ?c 2(CO) ,υ 逆 =k 逆?c(N 2) ?c 2(CO 2) (k 正、k 逆为速率常数, 只与温度有关)。 ①达到平衡后,仅升高温度,k 正增大的倍数_____(填" >”、“< ”或“=”) k 逆增大的倍数。 ②若在1L 的密闭容器中充入1 mol CO 和1 mol NO ,在一定温度下达到平衡时,CO 的转化率为40%,则 k k 正 逆 =_____(保留2位有效数字)。 【答案】(2a+2b+c )kJ?mol -1 1050K 前反应未达到平衡状态,随着温度升高,反应速率加快,NO 转化率增大 20% 4 A < 0.25 2.直接排放SO 2、NO 2会危害环境。工业上常采用化学方法控制污染。 (1)下图是1mol CH 4完全燃烧生成气态水的能量变化和1molS(g)燃烧的能量变化。 ①CH 4完全燃烧的活化能是_____________kJ/mol ②在催化剂作用下,CH 4可以还原SO 2生成单质S(g)、H 2O(g)和CO 2,写出该反应的热化学方程式_____________________________; (2)为减少SO 2排放,将含SO 2的烟气通过洗涤剂X ,充分吸收后再向吸收后的溶液中加入稀硫酸,既可以回收2SO ,同时又可得到化肥。X 可以是__________(填序号)。

高中化学教学大纲

高中化学教学大纲 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

全日制普通高级中学化学教学大纲 化学是一门基础自然科学,它研究物质的组成、结构、性质以及变化规律。化学与社会、生活、生产、科学技术等有着密切的联系,化学科学的发展对于当代社会的可持续发展和人民生活质量的不断提高有着极其重要的作用。 全日制普通高级中学的化学教学,是在九年义务教育的基础上实施的较高层次的基础教育。要贯彻全面发展的方针,提高学生的科学素养,加强化学课程内容与学生生活经验和实际的联系,充分关注和培养学生的学习兴趣,精选学生发展所必备的化学基础知识和基本技能。发展学生的个性和特长,培养他们的创新精神和实践能力,为学生的终身学习打好基础,帮助学生形成正确的人生观和价值观。 一、教学目的 1.知识技能 在义务教育初中化学的基础上,使学生进一步学习自身发展所必需的化学基础知识和基本技能,了解化学与社会生活和科学技术的密切联系。 2.能力方法 培养和发展学生的观察能力、实验能力、思维能力和自学能力,使学生初步学会获取信息和加工信息的基本方法,能综合应用化学和其他科学知识、技能解释和解决一些简单的实际问题。引导学生学习科学方法,提高学生的探究能力,充分挖掘学生的潜能,发展他们的个性和特长。 3.情感态度 激发学生自主学习的热情,使学生体验科学探究的乐趣;教育学生珍惜资源、爱护环境,关注与现代社会有关的化学问题,增强对自然和社会的责任感。结合化学学科的特点,加强对学生进行辩证唯物主义和爱国主义教育,培养学生的科学态度和科学精神,使学生具有勤奋、坚毅、合作、崇尚科学等优良品德。 二、课程安排 高中化学的教学由必修课、选修课组成。学生可根据自己的兴趣和特长以及发展要求进行选择。 必修课包括基础知识和基本技能,科学探究的方法、情感、态度和价值观等方面的内容,重在提高全体学生的科学素养。选修课内容是在必修课基础上的适当拓宽、加深和提高,以适应学生进一步学习和发展的需要。 本大纲分两类课程提出教学内容和教学要求。化学Ⅰ只含有必修课内容,是全体学生必须学习的。化学Ⅱ含有必修课加选修课内容,适合对化学学科有兴趣的学生学习。高中一年级只安排必修课的教学。

高三化学反应原理大题专项练习总结

高三化学“化学反应原理”大题专项训练 1.(14分)黄铁矿(主要成分为FeS 2)是工业制取硫酸的重要原料,其燃烧产物为SO 2和Fe 2O 3。 (1)已知1g FeS 2完全燃烧放出7.1kJ 热量,FeS 2完全燃烧反应的热化学方程式为 ______________________________________________________________。 (2)将0.050molSO 2(g)和0.030molO 2(g)放入容积为1L 的密闭容器中,反应:2SO 2(g)+O 2(g) 2SO 3(g) 在一定条件下达 到平衡,测得c(SO 3)=0.040mol/L 。计算该条件下反应的平衡常数K 和SO 2的平衡转化率。 (3)当该反应处于平衡状态时,欲使平衡向正反应方向移动且反应速率加快,下列措施可行的是 。(填字母)A .向 平衡混合物中充入Ar B .向平衡混合物中充入O 2 C .改变反应的催化剂 D .降低反应的温度 (4)反应:2SO 2(g)+O 2(g) 2SO 3(g) △H <0 , SO 2的转化率在起始温度T 1=673K 下随反应时间(t )的变化如下图, 其他条件不变,仅改变起始温度为T 2=723K ,在图中画出温度T 2下SO 2的转化率随反应时间变化的预期结果示意图。 2.氮是地球上含量丰富的一种元素,氮及其化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。 (1)在固定体积的密闭容器中,进行如下化学反应: N 2(g)+3H 2(g) 2NH 3(g)+ Q ,其平衡常数K 与温度T 的关系如下表: T/K 298 398 498 平衡常数K 4.1×106 K 1 K 2 ①试判断K 1 K 2(填写“>”“=”②如果合成氨反应的方程式写为 21N 2(g)+ 23 H 2(g)NH 3(g),其平衡常数为K’,则K’与K 的关系为_________(填字母) A .K’ = K B.K’ = 2K C. K’ = 2 1 K D.K’ = K (2)下列各项能说明合成氨反应已达到平衡状态的是 (填字母)(反应是在固定体积的密闭容器中进行的)a .容器内N 2、H 2、NH 3的浓度之比为1∶3∶2 b .v(N 2)(正) = 3v(H 2)(逆) c .容器内压强保持不变 d .混合气体的密度保持不变 (3)合成氨工业中,原料气(N 2、H 2及少量CO 、NH 3的混合气)在进入合成塔前常用Cu(NH 3)2Ac 溶液来吸收原料气中的CO ,其反应是: Cu(NH 3)2Ac + CO + NH 3 [Cu(NH 3)3]Ac·CO + Q 生产中必须除去原料气中CO 的原因是 ;Cu(NH 3)2Ac 溶液吸收原料气中的CO 的生产适宜条件应是 。 (4)对反应2NO 2(g) N 2O 4(g) + Q ,在温度分别为T 1、T 2时,平衡体系中NO 2的体积分数随压强变化曲线如右图所示。 下列说法正确的是 。 0 10 20 30 40 50 60 70 t / min 转化率 SO 2 / % 20 80 60 40 T 1

高考化学—化学反应原理的综合压轴题专题复习含答案解析

高考化学—化学反应原理的综合压轴题专题复习含答案解析 一、化学反应原理 1.某同学设计如下三个实验方案以探究某反应是放热反应还是吸热反应: 方案一:如图1,在小烧杯里放一些除去氧化铝保护膜的铝片,然后向烧杯里加入10 mL 2 mol·L-1稀硫酸,再插入一支温度计,温度计的温度由20 ℃逐渐升至75 ℃,随后,温度逐渐下降至30 ℃,最终停留在20 ℃。 方案二:如图2,在烧杯底部用熔融的蜡烛粘一块小木片,在烧杯里加入10 mL 2 mol·L-1硫酸溶液,再向其中加 入氢氧化钠溶液,片刻后提起烧杯,发现小木片脱落下来。 方案三:如图3,甲试管中发生某化学反应,实验前U形管红墨水液面相平,在化学反应过程中,通过U形管两侧红 墨水液面高低判断某反应是吸热反应还是放热反应。 序号甲试管里发生反应的物质U形管里红墨水液面 ①氧化钙与水左低右高 ②氢氧化钡晶体与氯化铵晶体(充 分搅拌) ? ③铝片与烧碱溶液左低右高 ④铜与浓硝酸左低右高 根据上述实验回答相关问题: (1)铝片与稀硫酸的反应是________(填“吸热”或“放热”)反应,写出该反应的离子方程式:___________。 (2)方案一中,温度升至最大值后又下降的原因是___________。 (3)方案二中,小木片脱落的原因是________,由此得出的结论是__________________。(4)方案三中,如果甲试管里发生的反应是放热反应,则U形管里红墨水液面:左边

________(填“高于”“低于”或“等于”)右边。 (5)由方案三的现象得出结论:①③④组物质发生的反应都是________(填“吸热”或“放热”)反应,如果放置较长时间,可观察到U形管里的现象是______________。 (6)方案三实验②的U形管中的现象为________,说明反应物的总能量________(填“大于”“小于”或“等于”)生成物的总能量 【答案】放热 2Al+6H+===2Al3++3H2↑反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低蜡烛熔化氢氧化钠与硫酸的反应放热低于放热红墨水液面左右相平红墨水液面左高右低小于 【解析】 【分析】 【详解】 (1)金属与酸的反应是放热反应,因此铝片与稀硫酸的反应是放热反应,该反应的离子方程式为2Al+6H+===2Al3++3H2↑,故答案为放热;2Al+6H+===2Al3++3H2↑; (2)方案一中,温度升至最大值后又下降的原因可能是反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低,故答案为反应完全后,热量向空气中传递,烧杯里物质的温度降低; (3)方案二中,反应放出的热量,使得蜡烛熔化,小木片脱落,故答案为蜡烛熔化;氢氧化钠与硫酸的反应放热; (4)方案三中,如果甲试管里发生的反应是放热反应,装置中气体的压强增大,U形管里红墨水液面:左边低于右边,故答案为低于; (5)由方案三的现象得出结论:①③④组物质发生的反应都是放热反应,如果放置较长时间,热量散失,装置中气体的压强与外界压强相等, U形管中红墨水液面左右相平,故答案为放热;红墨水液面左右相平; (6)方案三实验②属于吸热反应,U形管中红墨水液面左高右低,故答案为红墨水液面左高右低;小于。 NH ClO为白色晶体,分解时产生大量气体,是复合火箭推进剂的重要成2.高氯酸铵() 44 分。 ()1高氯酸铵中氯元素的化合价为_____________。 ()2高氯酸铵在高温条件下分解会产生H() O g和三种单质气体,请写出该分解反应的化 2 学方程式____________________________。 ()3某研究小组在实验室设计如下装置检验高氯酸铵分解的产物。该小组连接好装置后,依次检查装置的气密性、装入试剂、通干燥的惰性气体排尽装置内的空气、将导管末端移入盛满水的试管E、通入气体产物。(已知:焦性没食子酸溶液用于吸收氧气)

(完整word版)2019年全国新课标高考化学考试大纲

2019年全国新课标高考化学考试大纲 Ⅰ.考试性质 普通高等学校招生全国统一考试是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。高等学校根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。因此,高考应具有较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度。 Ⅱ.考试内容 根据普通高等学校对新生文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部 2019年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中化学课程标准(实验)》,确定高考理工类化学科考核目标与要求。 2019年高考化学大纲考核目标与要求 化学科考试,为了有利于选拔具有学习潜能和创新精神的考生,以能力测试为主导,将在测试考生进一步学习所必需的知识、技能和方法的基础上,全面检测考生的化学科学素养。 化学科命题注重测量自主学习的能力,重视理论联系实际,关注与化学有关的科学技术、社会经济和生态环境的协调发展,以促进学生在知识和技能、过程和方法、情感态度和价值观等方面的全面发展。 (一)对化学学习能力的要求 1.接受、吸收、整合化学信息的能力 (1)能够对中学化学基础知识融会贯通,有正确复述、再现、辨认的能力。(2)能够通过对实际事物、实验现象、实物、模型、图形、图表的观察,以及对自然界、社会、生产、生活中的化学现象的观察,获取有关的感性知识和印象,并进行初步加工、吸收、有序存储的能力。 (3)能够从试题提供的新信息中,准确地提取实质性内容,并经与已有知识块整合,重组为新知识块的能力。 2.分析问题和解决(解答)化学问题的能力 (1)能够将实际问题分解,通过运用相关知识,采用分析、综合的方法,解决简单化学问题的能力。 (2)能够将分析解决问题的过程和成果,用正确的化学术语及文字、图表、模型、图形等表达并做出解释的能力。 3.化学实验与探究能力 (1)了解并初步实践化学实验研究的一般过程,掌握化学实验的基本方法和技能。 (2)在解决简单化学问题的过程中,运用科学的方法,初步了解化学变化规律,并对化学现象提出科学合理的解释。 (二)对知识内容的要求层次 为了便于考查,将高考化学命题对各部分知识内容要求的程度,由低到高分为了解、理解(掌握)、综合应用三个层次,高层次的要求包含低层次的要求。其含义分别为: 了解:对所学化学知识有初步认识,能够正确复述、再现、辨认或直接使用。 理解(掌握):领会所学化学知识的含义及其适用条件,能够正确判断、解释和说明有关化学现象和问题,即不仅“知其然”,还能“知其所以然” 综合应用:在理解所学各部分化学知识的本质区别与内在联系的基础上,运用所

高考化学化学反应原理综合题及答案解析

高考化学化学反应原理综合题及答案解析 一、化学反应原理 1.三草酸合铁酸钾K 3[Fe(C 2O 4)3]·3H 2O 是一种绿色晶体,易溶于水,难溶于乙醇等有机溶剂,光照或受热易分解。实验室要制备K 3[Fe(C 2O 4)3]·3H 2O 并测定2- 24C O 的含量。请回答下列相关问题。 I .FeC 2O 4·2H 2O 的制备 向烧杯中加入5.0g(NH 4)2Fe(SO 4)2·6H 2O 、15mL 蒸馏水、1mL3moL/L 的硫酸,加热溶解后加入25mL 饱和H 2C 2O 4溶液,继续加热并搅拌一段时间后冷却,将所得FeC 2O 4·2H 2O 晶体过滤、洗涤。 (1)制备FeC 2O 4·2H 2O 时,加入3mol /L 硫酸的作用是________________________。 II .K 3[Fe(C 2O 4)3]·3H 2O 的制备 向I 中制得的FeC 2O 4·2H 2O 晶体中加入10mL 饱和K 2C 2O 4溶液,水浴加热至40℃,缓慢加入过量3%的H 2O 2溶液并不断搅拌,溶液中产生红褐色沉淀,H 2O 2溶液完全加入后将混合物加热煮沸一段时间,然后滴加饱和H 2C 2O 4溶液使红褐色沉淀溶解。向溶液中再加入10mL 无水乙醇,过滤、洗涤、干燥。 (2)制备过程中有两个反应会生成K 3[Fe(C 2O 4)3],两个化学方程式依次是: ______________________、2Fe(OH)3+3K 2C 2O 4+3H 2C 2O 4=2K 3[Fe(C 2O 4)3]+6H 2O 。 (3)H 2O 2溶液完全加入后将混合物加热煮沸一段时间的目的是 ______________________。 III .2-24C O 含量的测定 称取0.22g Ⅱ中制得的K 3[Fe(C 2O 4)3]·3H 2O 晶体于锥形瓶中,加入50mL 蒸馏水和15mL3mol /L 的硫酸,用0.02000mol /L 的标准KMnO 4溶液滴定,重复3次实验平均消耗的KMnO 4溶液体积为25.00mL 。 (4)滴定时KMnO 4溶液应盛放在_____________(填仪器名称)中,判断滴定终点的依据是_________________。 (5)滴定终点时,所得溶液中的溶质除硫酸外,还有__________________________(写化学式),K 3[Fe(C 2O 4)3]·3H 2O 样品中2-24C O 的质量分数是____________________。 【答案】抑制2Fe +的水解(答案合理即可) ()()2422422324336FeC O 6K C O 3H O 404K Fe C O 2Fe OH ℃??+++↓?? 分解过量的22H O (答案合理即可) 酸式滴定管 最后一滴标准4KMnO 溶液滴入后,溶液变为浅红色且30s 不再改变 ()244243K SO MnSO Fe SO 、、 50% 【解析】 【分析】 (1)制备242FeC O 2H O ?时,加入3mol/L 硫酸的作用是抑制2Fe +的水解; (2)根据信息第一个生成K 3[Fe(C 2O 4)3]的化学方程式是 ()()2422422324336FeC O 6K C O 3H O 404K Fe C O 2Fe OH ℃??+++↓??;

2020年高考化学专题复习 化学反应原理综合

专题 化学反应原理综合 【母题来源】2019年高考新课标Ⅰ卷 【母题题文】水煤气变换[CO(g)+H 2O(g)=CO 2(g)+H 2(g)]是重要的化工过程,主要用于合成氨、制氢以及合成气加工等工业领域中。回答下列问题: (1)Shibata 曾做过下列实验:①使纯H 2缓慢地通过处于721 ℃下的过量氧化钴CoO(s),氧 化钴部分被还原为金属钴Co(s),平衡后气体中H 2的物质的量分数为0.0250。 ②在同一温度下用CO 还原CoO(s),平衡后气体中CO 的物质的量分数为0.0192。 根据上述实验结果判断,还原CoO(s)为Co(s)的倾向是CO_________H 2(填“大于”或“小于”)。 (2)721 ℃时,在密闭容器中将等物质的量的CO(g)和H 2O(g)混合,采用适当的催化剂进行 反应,则平衡时体系中H 2的物质的量分数为_________(填标号)。 A .<0.25 B .0.25 C .0.25~0.50 D .0.50 E .>0.50 (3)我国学者结合实验与计算机模拟结果,研究了在金催化剂表面上水煤气变换的反应历 程,如图所示,其中吸附在金催化剂表面上的物种用?标注。 可知水煤气变换的ΔH ________0(填“大于”“等于”或“小于”),该历程中最大能垒(活化能)E 正=_________eV ,写出该步骤的化学方程式_______________________。 (4)Shoichi 研究了467 ℃、489 ℃时水煤气变换中CO 和H 2分压随时间变化关系(如下图所 示),催化剂为氧化铁,实验初始时体系中的2H O p 和CO p 相等、2CO p 和2H p 相等。