2钢筋并筋,保护层厚度,最小配筋率

混凝土结构

第二节:钢筋并筋,保护层厚度,最小配筋率

强度指标延性指标

混凝土抗拉差,钢筋延性好,混凝土延性好。

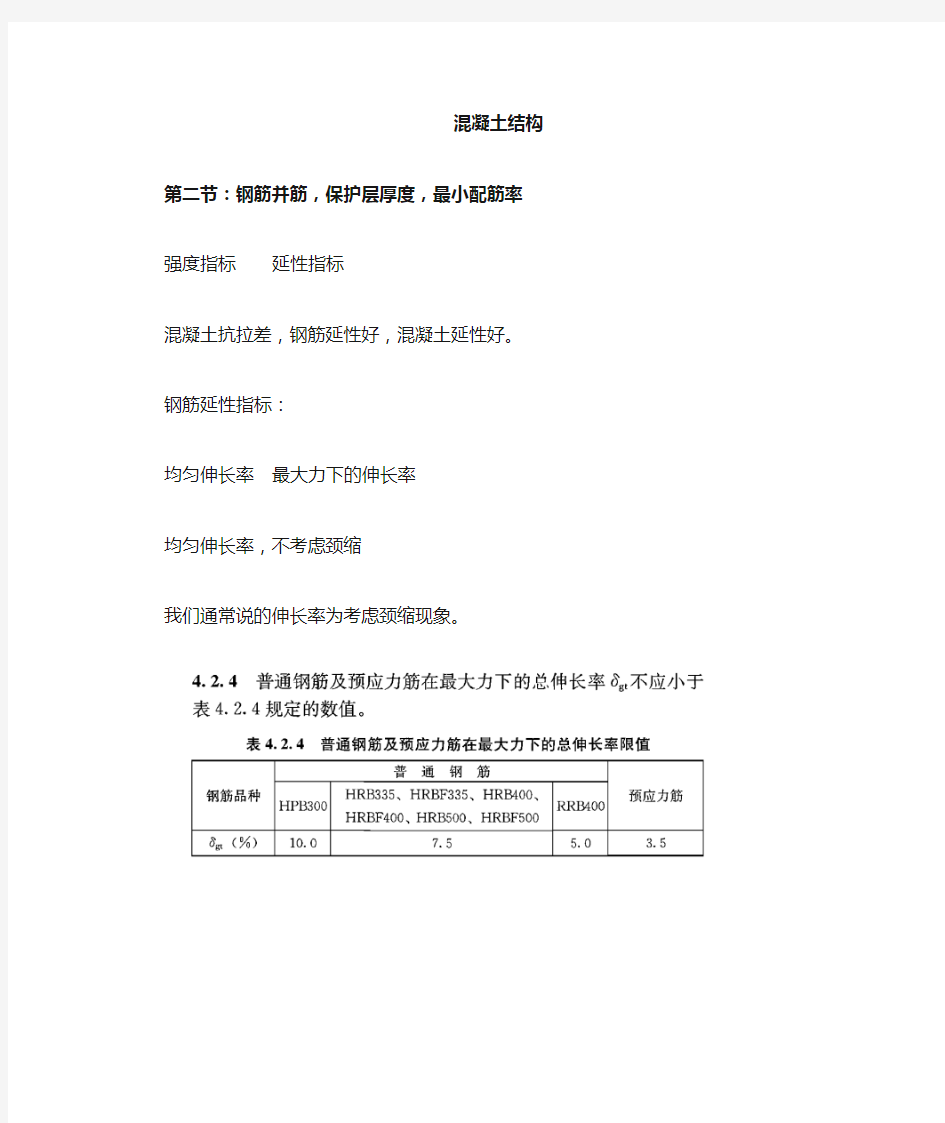

钢筋延性指标:

均匀伸长率最大力下的伸长率

均匀伸长率,不考虑颈缩

我们通常说的伸长率为考虑颈缩现象。

(五)并筋

条文说明:

说明:1,28以上不超过3根,32不超过2根,36不允许并筋。2,一排横向靠拢,三根品,并筋重心为等效钢筋重心。

3,等效直径(当量直径)2根跟号2,3根根号3。

4,并筋后和普通钢筋计算一样。

5,4.2.8条。

构造问题

一混凝土保护层厚度

二受力钢筋最小配筋率

三钢筋锚固

四钢筋的搭接问题

一混凝土保护层厚度(8.2.1条)

1,保护钢筋以防止生锈———耐久性(主要问题)

2,握裹作用———共同作用,抗拔前提(满足)

3,H0=h-as——受力作用(比较明确)

4,防火——钢筋(软化)(防火规范规定)

主要耐久和握裹主要是耐久性

保护层厚度,正常情况不需要修正。

耐久性:

长锈条件1,水气2,膜破坏

混凝土碳化,保护层厚度和50年碳化有关系

a,板和墙是一大片,一个平面。梁柱是杆件两个方向碳化。板墙薄,梁柱厚。

b 碳化时间,50年和100年不同,100年是50年的1.4倍。

c 混密实度有关,表8.2.1定在大于C25的情况下的。如果小于等于C25时候加大5mm。

d,碳化和环境类别有关。(环境类别见3.5.2条)

握裹力问题8.2.1条1款

基本锚固长度——抗拔试验

在保护层大于钢筋直径下做的试验

钢筋保护层厚度有变化,受力有变化。

二受力钢筋最小配筋率(8.5.1)

1,受弯,偏心受拉,纵向受拉钢筋的最小配筋率;2,受压钢筋的最小配筋率。

受弯,偏心受拉:

开裂就破坏,0.45ftb=fyAsinb

区分:素混凝土和钢筋混凝土划分界限

保证构件延性破坏的保证

双控制

注意:拉区钢筋混凝土面积怎么求?

受拉肋及翼缘考虑面积,受压翼缘不考虑。

应2012 eg5.1.24 (455页)

eg5.1.27 (457页)

需要h,但是总高度H很大,怎么少配点。

条文说明:

意思:实际弯矩M与最小配筋率反求临界hcr就是hcr足够承受实际弯矩。

8.5.3-2 实际弯矩,最小配筋率求出hcr

带入8.5.3-1 乘以小于1的系数来折减最小配筋率。

(潜在考题)

板的最小配筋率,适当减少下注2

受压钢筋最小配筋率

a 延性(没有开裂)

b 徐变影响,保证安全

没有开裂就破坏

双控:轴心受压,偏心受压(一侧可能受拉)全截面:500—0.5 400—0.55 300—0.6

一侧:0.2

小注:1,混凝土等级大于C60时,增加0.1。

梁、柱最大最小配筋率

梁、柱最大最小配筋率 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第9.5.1条:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 9.5.1规定的数值。 第8.2.3条解释: ρ--纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取ρ=As/(bh0); 对预应力混凝土受弯构件,取ρ=(Ap+As)/(bh0)。 第10.1.8条当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm. 注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。 柱的配筋率:取全截面。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.3.1条:全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。柱的最大配筋率为5%。 4当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式;

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 第6.3.3条:梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。 3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm 。 1 柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.8-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于IV类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1。 注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.1。 2 柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求: 1)一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.8-2采用; 注:d为柱纵筋最小直径;柱根指框架底层柱嵌固部位。 2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。 3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。 6.3.9柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求: 1宜对称配置。 2截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。 3 柱总配筋率不应大于5%。

板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图

板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图 构造钢筋 钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。 构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。 构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等。 混凝土结构设计规范GB 50010-2002 表9.5.1 第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表9.5.1 受力类型 最小配筋百分率 全部纵向钢筋 0.6 受压构件 一侧纵向钢筋 0.2 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45f t/f y中的较大值 注: 1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1; 2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑; 3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算; 4当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。 混凝土结构设计规范GB 50010-2002 9.5.2 第9.5.2条对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 混凝土结构设计规范GB 50010-2002 9.5.2 第9.5.3条 预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率应符合下列要求: M u≥Mcr (9.5.3) 式中

配筋率(取自于标准图集)

1.7 配 筋 率 1.7.1 纵向受力钢筋的最小配筋率 1.7.1.1 不考虑地震的纵向受力钢筋的最小配筋率 1)钢筋混凝土结构构件中纵向受力构件的最小配筋率不应小于表1-75及表1-76规定的数值。 表1-75 混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋率min ρ(%) 筋率应按构件的全截面面积计算;轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面计算;受弯的梁类构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压边缘面积(b b f -' )' f h 后的截面面积计算。当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧的受压钢筋”或“一侧的受拉钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋; 2.当温度、收缩等因素对结构有较大影响时,构件的最小配筋率应按上述规定适当增加; 3.受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减少0.1;当混凝土强度为C60及以上时,应按表中规定增大0.1; 4.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑。 表1-76 受弯构件、偏心受拉构件、轴心受拉构件一侧 受拉纵向钢筋最小配筋百分率min ρ(%)

2)对于卧置于地基上的混凝土板,板的受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 1.7.1.2 考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率 考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率min (%)如表1-77及表1-78所示。 表1-78 y f =300N/mm 2 (y f =360N/mm 2)框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率

混凝土板每m最小配筋率配筋面积表

160(8@200)160(8@200)172(8@200)188(8@200)205(8@200)

180(8@200)180(8@200)193(8@200)212(8@200)231(8@200)200(8@200)200(8@200)215(8@200)236(8@200)257(8@190)220(8@200)220(8@200)236(8@200)259(8@190)282(8@170) 240(8@200)240(8@200)257(8@190)283(8@170)308(8@160)( 8/10@200) 260(8@190)260(8@190)279(8@170) 306(8@160) ( 8/10@200) 333(8@150) (8/10@190) 280(8@170)280(8@170)300(8@160) ( 8/10@200) 330(8@150) ( 8/10@190) 359(8@140) (8/10@170) 300(8@160)300(8@160)322(8@150) ( 8/10@200) 353(8@140) ( 8/10@180) 385(8@130) (8/10@160) (10@200) 320(8@150) (8/10@200)320(8@150) (8/10@200) 343(8@140) (8/10@180) 377(8@130) ( 8/10@170) (10@200) 410(8@120) (8/10@150) (10@190) 340(8@140) (8/10@180)340(8@140) (8/10@180) 365(8@130) (8/10@170) 400(8@125) (8/10@160) (10@190) 436(8@110) (8/10@140) (10@180) 360(8@130) (8/10@170)360(8@130) (8/10@170) 386(8@130) (8/10@160) (10@200) 424(8@110) (8/10@150) (10@180) 462(8/10@130) (10@170) ( 10/12@200)

顶板、底板计算以及配筋原则

顶板(无梁楼盖)计算以及配筋原则 说明:该原则仅适用采用SLABCAD软件计算无梁楼盖的相关问题,包括人防与非人防顶板。 一、计算参数的确定 1、单元最大边长(亦即网格划分长度,mm):取1000mm(超大地下室顶板可以放宽到1200mm) 2、楼板类型:板柱楼板 3、采用的单元:板弯曲单元(只算板的面外弯剪) 4、单元形成之后不可漏掉计算板。如果出现漏板现象,解决办法如下:返回PMCAD,并且在漏板处增加虚梁。 5、板顶设计弯矩调整系数:取1.0 7、板底设计弯矩放大系数:取1.0 8、无梁楼盖的板在特殊定义里定义为弹性板6. 二、计算结果读取原则 说明:计算结果读取原则已经向PKPM官方技术支持沟通,如下读取结果原则可行,一旦采用SLABCAD进行计算分析,必须采用SLABCAD计算结果。 1、柱帽部分(以X方向面筋为例,Y方向同理)

直接读取X方向上边与下边六个值的均值,亦即:21.22、28.21、24.44、20.17、25.97、20.16此六个数值的均值,为23.36 2、柱上板带底筋 直接读取柱上板带范围内均值,亦即:13.46、14.38、11.55、11.05、11.46、11.02此六个数值的均值,为:12.15 注:不可取该范围内的任何最大值!

三、配筋原则. 说明:均采用最小配筋率进行钢筋通长配置。 1、当柱帽处附加钢筋直径不大(直径小于等于16)时,不推荐采用柱上板带和跨中板带分开配置钢筋的原则进行配筋。采用钢筋通长配置的方法进行配筋原则:按照最小配筋率双层双向配置,不足处附加钢筋。(适用于非人防无梁楼盖) 2、当柱帽处附加钢筋直径较大(与通长筋相差三个及三个规格以上)时,可以采用柱上板带与跨中板带分开配置钢筋。需要注意的是:所选用的钢筋直径与间距不能够一味图方便而能够包络住所有配筋要求,进而造成浪费。

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.

PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意 独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考: 1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于 2.5。因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。 3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。 4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。 本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。 我院总工要求结构设计人员的一些注意事项 6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定 7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。” 8、砌体结构不允许设转角飘窗。 9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。 10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控

制等级。(一般采用B级)。 11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。 12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。 二.结构计算 13、结构整体计算总体信息的取值: (1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关 (3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及

各种最小配筋率

各种最小配筋率 钢筋混凝土受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率为0.6% 钢筋混凝土受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为0.2和45ft/fy中的较大值 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级梁中位置 支座跨中 一级0.4和80ft/fy中的较大值0.3和65ft/fy中的较大值 二级0.3和65ft/fy中的较大值0.25和55ft/fy中的较大值 三、四级0.25和55ft/fy中的较大值0.2和45ft/fy中的较大值 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱类型抗震等级 一级二级三级四级 框架中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6 框架角柱、框支柱1.2 1,0 0,9 0,8 注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按上面数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按上面数值增加0.1。 规范上不是有么? 框架梁的最小配筋率取大值 一级支座0.4 ,80ft/fy 跨中0.3 ,65ft/fy 二级支座0.3 ,65ft/fy 跨中0.25,55ft/fy 三、四级支座0.25,55ft/fy 跨中0.2 ,45ft/fy 带边框的剪力墙连梁最小配筋率同相应抗震等级的框架梁。 基础哪,尤其是独立基础是多少啊 怎么算最小配筋率?谢谢! 现行规范上没有最小配筋率的明确规定,照《建筑地基基础设计规范》执行,扩展基础底版受力钢筋最小直径不宜小于10mm,间距100~200。 最大配筋率 当受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率,以ρmax (ρ=As/b h0)表示。

柱下独立基础最小配筋率

独立基础底板最小配筋率的取值在《建筑地基基础规范》和《混凝土结构设计规范》中都没有明确规定,关于这个问题设计行业也有很大的分歧。 一、规范规定及相关理解 1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。这一条是针对受弯构件,而独立基础同时承受上部荷载和土压力,底面尺寸相对于基础高度也不是很大,因此不适合锥形和阶型独立基础。 2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。这一条是针对卧置于地基上的混凝土板而设的,其具体受力情况与独立基础还是有区别的。 3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。这一条文有明确规定最小配筋,但至于是否还要满足最小配筋率0.15%则各有各的说法。 二、关于配筋率 若按最小配筋率0.15%控制配筋,则独立基础高度越高配筋越大。而独立基础底板的厚度由冲切和剪切计算确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的钢筋面积大不够经济。独立基础最小配筋率的问题各地或个人有不同的做法,如北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,独立基础底板配筋只要满足《建筑地基基础设计规范》第8.2.2条规定即可,不要验算最小配筋率。 还有一种做法的结构思路:就阶形基础而言,合理设计的独立基础在绝大多数情况下,其第一阶多半会伸出从柱边与基础顶面交接处引出的45°线同基础底面相交线之外,因此该部分可以认为是卧置于地基上受弯控制的混凝土板类构件,需满足ρmin=0.15%的要求。而基础底板其余部分均在45°角的冲切破坏锥体范围内,其高度一般有受冲切和受剪控制,相对较厚,如果其配筋要求符合ρmin=0.15%的要求,将会导致独立基础用钢量不必要的增加。

关于最小配筋率最大配筋率(试题学习)

关于最小配筋率最大配筋率 关于最小配筋率最大配筋率与梁高的取值 第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。 第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。 ______ 配筋率首先要满足砼本身的要求,(参见大家上学时的混凝土教材正截面受压计算)。混凝土受压区高度不能无限增大,太大时会在钢筋屈服前压溃,超筋破坏。所以教材上是控制ξb(常用材料在0.5附近),所以我们的受拉钢筋配筋梁受ξb不能超过一定值,这个值随着截面尺寸砼等级钢筋等级保护层厚度的不同,值也不同。我通过列表计算得出的结论是:对于常用材料和截面,梁的配筋率(即有效截面配筋率,不要搞错配筋率概念)一般在2.0%,全截面配筋率一般在2.0%以下(这句话相对于上句话似乎是废话,呵呵,但对于实际配筋时有很大方便)。 对于抗震梁(常见的为框架梁),除了控制上面的第二条外。还需要满足,砼规11.3.1可知框架梁配筋率宜满足 1.≤ 2.5% 2.ρ≤α1ζbfc/fy ρ=(As'-As)/bho ξb=0.35(二、三级框架) =0.25(一级框架)考虑受压区钢筋作用 ______ 抗震框架梁梁端最大配筋率只是2.5%吗? 抗震规范中,强规6.3.3条: 6.3.3梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。高规中6.3.2条也有强制规定。 注意文中”且计入受压钢筋的。。。。。。“,这里关键一个“且”字,故“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5%”,只是必要条件,不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 2.5%。而应加上“且”后面的话,才是充分必要条件。 在求x/h0时,应注意是计入受压钢筋的。 所以,在梁端纵向受拉钢筋的配筋率问题上,应注意三个问题: 一、不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 2.5%,实际设计中和一些资料手册中,就有这个问题。是不全面的,从而导致错误。 二、抗震时用公式pmax=Sb*a1*fc/fy,(其中,sb一级为0.25,二、三级为0.35)也是不对的,因为没有考虑受压钢筋的作用。而梁端有加密箍筋,6.3.3条第二款又保证了足够的受压筋,故不能忽约。 三、更不能套用非抗震时的最大配筋率。

板配筋小结

板配筋小结 板配筋是结构施工图的基础,这是我工作了一个月(20100903)写的一小结)1、板配筋的流程:计算板的跨内最大弯矩和板边弯矩(利用PKPM勺计算结果或 者查静力手册手算)-〉调幅-〉根据调幅后的弯矩确定钢筋的级别、直径、间距。 2、利用PKPM计算板的弯矩时,应校核板的边界条件是否正确。相连板为降板, 且高差大于30mm寸,则该边界为铰接。板端搭在承重墙上时,该边为刚接。 3、对于大板(L>5500, h>150),应用morgain进行校核。相连板与大板相应方向的板跨相差20%以内按刚接考虑,否则按半刚半铰考虑(板底筋按该边铰接考虑,面筋按该边刚接的0.7M 考虑)。 B1板配筋: 1 )底筋边界条件:四边简支(当B 2 板厚和B1 相差不多,也较大时,三简一固) 2)面筋边界条件:两固两简(面筋视大小而取0.7M)4、对于异形板,应用morgain 进行校核。 5、在板的缩颈区域,板厚至少取140厚,二级钢筋直径1 0双层双向通长配筋。 6板厚=1\40短跨,转角板厚=1/35短跨。 7、钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度不宜小于板短跨计算长度的1/4,且不宜小于500。 8、1 级钢用弯钩表示:

2-3 级钢用尖钩表示: 8、悬挑板及其相连板的板厚不宜小于 150,悬挑板厚度取 1/10 板跨,当板悬挑 超过 1500 时要做梁来托住板。 10、板配筋时应注意配筋率不应小于受弯构件的最小配筋率要求,比如一级钢 8@150 h=130时配筋率就不够,违反强条。 11、当屋面为坡屋面时,应注意板的标高,以确定其边界条件。 12、厨房、卫生间变截面大板在变截面处设置暗梁(当跨度为 5-6 米时),暗梁 宽度 500,上下各 6根直径 14的一级钢,箍筋为直径为 6,间距 200(2)的一 级钢。 13、跨度 2-4 米的板上有隔墙时,只需在板底加 2根直径 1 6的二级钢,但在图 上要表达。 14、降板范围的面筋长度应伸到变截面处 +500。 15、异形板的阴角应应设置附加钢筋, 7 根,直径同该板面筋,长度取 1.4X (L/4 )。 16、短向跨度大于 3600 的楼板端跨阳角处,应设置附加钢筋。 17、屋面板、露台板、厨房厕所板以及小于等于 2000 的多跨连续单向板均宜设 置通长面筋。 18、在转换梁处,与其相连的板通长配筋,板厚最小 150,最小配筋为二级钢, 直径 10@20。0当该块大板有卫生间时, 该块大板板厚最小 180,卫生间部位 130, 最小配筋为级钢,直径 10@15。0 几个快捷键:di-测量距离,dli-标注,s-拉伸,ma 林式刷,DTEXTED 字体 编辑, sc- 放大, o- 偏移。 22、“在位编辑块”可对图块进行编辑, “图层隔离”可将某一图层隔离出来单 独进行编辑,“前置 / 后置”可使表达更清晰。 22、画坡屋面剖面时,应注意坡屋面能否实现(四边是否有梁或墙将其托起), 托起坡屋面的是斜梁、平屋面平梁、折梁还是平梁加墙。 23、楼梯间起步板应画板配筋。 19、 板面筋最小直径为 10(二级钢)。 20、 板短跨大于 5000 的大板应设置温度分布筋。 21、

板的配筋率要求规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图

板的配筋率规规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图 构造钢筋 钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。 构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。 构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等。 混凝土结构设计规GB 50010-2002 表9.5.1 第9.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表9.5.1 混凝土结构设计规GB 50010-2002 9.5.2 第9.5.2条对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 混凝土结构设计规GB 50010-2002 9.5.2 第9.5.3条预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率应符合下列要求: M u≥Mcr(9.5.3)

式中 Mu--构件的正截面受弯承载力设计值,按本规公式(7.2.1-1)、(7.2.2-2)或公式(7.2.5)计算,但应取等号,并将M以Mu代替; Mcr--构件的正截面开裂弯矩值,按本规公式(8.2.3-6)计算。 混凝土结构设计规GB 50010-2002 10.1.6 第10.1.6条当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度的总截面面积不宜小于板中单位宽度受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一(图10.1.6)。 混凝土结构设计规GB 50010-2002 10.1.7 第10.1.7条对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定: 1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁、墙或柱; 2嵌固在砌体墙的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋

板计算及配筋设计

板计算及配筋设计 1.计算原则 1.1边界条件 1.2荷载取值 1.3计算方法 2.板厚 2.1板的跨厚比 现浇混凝土板的跨厚比宜符合:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板

2.2板厚 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。(《砼规》9.1.2第2条) 3.板内钢筋 3.1板筋直径 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。(《砼规》9.1.6第1条) 当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm。(《砼规》9.1.7) 筒体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋,钢筋的直径不应小于8mm,间

(出老庄教程) 3.2板筋间距 3.3板最小配筋率 3.板钢筋间距及最小配筋率 (1)板钢筋间距 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。(《砼规》9.1.6第1条) 当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm。(《砼规》9.1.7) 筒体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋,钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于150mm(《高规》9.1.4) (出自老庄教程) (2)板最小配筋率

(《砼规》8.5.1) 【注1】规范提倡板中使用较高强度的钢筋,当采用400MPa以上钢筋时,可以降低板的配筋率。而悬挑板不予降低。 【注2】对于常用的C30,HRB400的板,其最小配筋率0.179%,对于计算配筋面积为179的按构造配8@200(HRB400)。 不同板厚按构造配筋(8@200)折算的配筋率 【注】受弯构件最小配筋率按全截面面积扣除受压翼缘计算

梁,柱最大最小配筋率

配筋率是指用钢筋的截面积除以梁或柱的截面积再乘以100%。钢筋的截面积可以查钢筋手册。4根螺纹18 :10.18平方厘米,6根螺纹20:18.85平方厘米,配筋率:(10.18+18.85)/40*80 =0.009,配筋率0.9%。 配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算. 计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。此处括号内实为角标 式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积; b为矩形截面的宽度; h(0)为截面的有效高度。 配筋率是反映配筋数量的一个参数。 配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。 梁、柱最大最小配筋率 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第 第 ρ--纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取ρ=As/(bh0); 对预应力混凝土受弯构件,取ρ=(Ap+As)/(bh0)。 第当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm. 注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。 柱的配筋率:取全截面。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第 4当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式; 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 第,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

最小配筋率

独立基础最小配筋率的取值 独立基础底板最小配筋率的取值在《建筑地基基础规范》和《混 凝土结构设计规范》中都没有明确规定,关于这个问题设计行业也有 很大的分歧。 一、规范规定及相关理解 1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构 件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。这一条是针对受弯构件,而独立基础同时承受上部荷载和土压力,底面尺寸相对于基础高度 也不是很大,因此不适合锥形和阶型独立基础。 2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中 的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。这一条是针对卧置 于地基上的混凝土板而设的,其具体受力情况与独立基础还是有区别的。 3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直 径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。这一条文有 明确规定最小配筋,但至于是否还要满足最小配筋率0.15%则各有各的说法。 二、关于配筋率 若按最小配筋率0.15%控制配筋,则独立基础高度越高配筋越大。而独立 基础底板的厚度由冲切和剪切计算确定,其值比较厚,按0.15%控制所得的钢 筋面积大不够经济。独立基础最小配筋率的问题各地或个人有不同的做法,如 北京市《建筑结构专业技术措施》3.5.12条规定:如单独柱基之配筋不小于 10@200(双向)时,可不考率最小配筋率的要求。工程设计中若无硬行规定,独立基础底板配筋只要满足《建筑地基基础设计规范》第8.2.2条规定即可, 不要验算最小配筋率。 还有一种做法的结构思路:就阶形基础而言,合理设计的独立基础在绝大

关于楼板最小配筋率及其经济性的讨论

关于楼板最小配筋率及其经济性的讨论 华海公司 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)9.5.1规定:受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋率(%)为0.2和45Ft/Fy中的较大值。可见新规范对楼板最小配筋率有了较大的提高,一般每平方米约在十公斤(以Φ10@200计算)以上,所以对整个工程造价有不小的影响,如何在满足最小配筋率和安全的基础上,体现楼板的经济配筋率,是本文所要重点论叙的内容。 例如某楼板,板厚100mm,C25混凝土,配HPB235钢筋,按最小配筋率求楼板配筋。 解:取1m板宽做为计算单元,先求楼板最小配筋率: 由规范知:Ft=1.27N/mm2Fy=210N/mm2 45Ft/Fy=45x1.27/210=0.27 max(0.2,0.27)=0.27 所以楼板的最小配筋率为0.27% As=0.27x1000=270mm2取Φ8@180(As=279mm2) 如将楼板配筋改为CRB550冷轧带肋钢筋(Fy=360N/mm2)其它条件不变,则有: 45Ft/Fy=45x1.27/360=0.16 max(0.2,0.16)=0.2 所以楼板的最小配筋率为0.2%

As=0.2x1000=200mm2取Φ7@180(As=214mm2可见,采用不同设计强度的钢筋作为楼板配筋,在其它条件不改变的前提下对楼板最小配筋影响较大。 现按以上两种不同的配筋比较一下经济成本:(取1m板宽)配筋根楼长度单位重量总重量Φ8@180 5.555根1m 0.395kg/m 2.194kg 7@180 5.555根1m 0.302kg/m 1.678kg 重量节约率=(2.194-1.678)/2.194=23.52% 因CRB550级冷轧带肋钢筋属于冷加工钢筋(JGJ95-2003),成本比普通HPB235钢筋价格贵约400元/吨,以现在HPB235钢筋市场价3800元/吨,则 价格提高率=(4200-3800)/3800=10.53% 节约资金=23.52%10.53%=12.99% 所以按构造配筋计算,如果采用CRB550级冷轧带肋钢筋经采用HPB235钢筋,楼板钢筋重量节约23.52%,资金节约12.99%,这可能也是新规范提倡用高强钢筋的一个方面(4.2.1条文说明)。 工作中常听到如下声音:楼板最小配筋率提高了,因楼板配筋中有相当部分是由构造配筋来控制的,所以无论采用什么设计强度的钢筋,直径和间距是不会变的,而高强钢筋的价格又相对较高,采用高强钢筋只会增加成本,实际这是一种错误的判断,是在没有考虑45Ft/Fy这个控制楼板最小配筋率的前提下做出的,以下列出常用楼板混凝土下不同品种钢筋在45Ft/Fy影响下的最小配筋率及最小配筋:

最小配筋率验算

最小配筋率验算 根据《公预规》第9.1.12条,预应力混凝土受弯构件最小配筋率应满足下列条件: 0.1≥cr ud M M (2-44) 式中: ud M ——受弯构件抗弯承载力设计值,)2(0x h bx f M cd ud -=,见表2-18; cr M ——受弯构件正截面开裂弯矩,按《公预规》式(6.5.2-6) 0)(W f M tk pc cr γσ+= pc σ——扣除全部预应力损失预应力钢筋和普通钢筋合力0P N 在构件抗裂边缘产生的 混凝土压应力,pc σ 值见表2-38; γ——0 2W S = γ;0S 为全截面换算截面重心轴以上部分面积对重心轴的面积矩,0W 为换算截面抗裂边缘的弹性抵抗矩; tk f ——C50混凝土MPa f tk 65.2=。 表2-40 截面特征不计翼缘湿接缝,采用表2-17第二阶段截面特性,最小配筋率满足《公预规》第9.1.12条要求。 表2-40 最小配筋率达标验算表 梁号 位置 ud M ) (M kN ? pe σ ) (MPa 0W )(3 m 0S )(3 m γ cr M cr ud M M 边梁 2 /L 6798.595 9.73 0.4056 0.3000 1.4793 5536.488 1.228>1 4 /L 6458.637 9.09 0.3956 0.2977 1.5051 5173.814 1.248>1 3号梁 2 /L 6157.758 10.34 0.3946 0.2871 1.4551 5601.794 1.109>1 4 /L 6104.739 9.77 0.3879 0.2850 1.4695 5300.283 1.152>1

最小配筋率

最小(大)配筋率 一:板 1:最小配筋率 (1)分布钢筋:砼规9.1.7 当按单向板设计时,应在垂直于受力方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;分布钢筋不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。(2):受力钢筋:砼规8.5.1 0.20和45ft/fy中的较大值。 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可以适当降低,但不应小于0.15%。 当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍且不宜大于250mm. 2:最大配筋率 可参考受弯构件。 二:柱 1:框架柱 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一

侧配筋率不应小于0.2%;对于建造在Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。 (2):表6.3.7-1 柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率) 类别抗震等级 一二三四 中柱和边柱0.9(1.0)0.7(0.8)0.6(0.7)0.5(0.6)角柱、框支 柱 1.1 0.9 0.8 0.7 注:①表中括号内数值用于框架结构的柱。 ②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05;钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1。 ③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。 (3):柱总配筋率不应大于5%。 2.受压构件 受压构件最小配筋率 受压构件全部纵向钢筋 强度等级 500MPa 0.50 强度等级 400MPa 0.55

最小配筋率

配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。ρ=As/bho,其中,ρ为配筋率;As为受拉区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;ho为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。 最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρmin。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。 配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。

在钢筋混凝土构件的设计中,提起“配筋率”,行内人士想必都不陌生,这里我主要说的配筋率是钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率。在设计过程中,最初本人对它的概念比较模糊,并发现工作多年的同行朋友对此理解也有误区,所以在这里整理一下自己的理解,和大家分享。 在《混凝土结构设计规范》中9.5.1注解第3条,受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算。 这句话我读了几十遍,照字面理解,我们计算配筋率的时候,分母应该取全截面面积,即b·h,但是我看校对人员帮我看图的时候,验算配筋率,用As/(b·h。)。有人说h和h。的差距在实际工程中的意义不大,我看未必,单排配筋时h。=h-35,差距还不算

大,而双排或双排以上配筋时h。=h-60,如此说来,我们还真的应该抠一下到底用h还是h。 这个问题纵说纷议,我查阅资料和规范得出如下看法: 《建筑结构设计规范应用图解手册》明确指明受弯构件最小配筋率是按有效高度计算,受压构件按全截面。PKPM对受弯构件也是按有效高度计算的。我同意这个说法的一部分,并且这样理解:对于大偏心或受弯构件在计算配筋时都不考虑受拉区一侧砼抗拉强度,仅考虑有效截面积,所以应该采用As/b*h。来计算,在小偏心或轴压构件不存在砼抗拉情况,应按全截面来计算As/b*h来计算。 照此说来,9.5.1的注解3仿佛没有说清楚h和h。的问题,对于受弯构件,从理论上说,计算最小配筋率也应该用h。,这在规范组编制的《混凝土结构计算

板配筋计算

LB-1矩形板计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: LB-1 二、示意图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 四、计算信息 1.几何参数 计算跨度: Lx = 3300 mm; Ly = 6000 mm 板厚: h = 120 mm 2.材料信息 混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2 Ec=2.80×104N/mm2钢筋种类: HRB335 fy = 300 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2 最小配筋率: ρ= 0.200% 纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 30mm 保护层厚度: c = 25mm 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 永久荷载标准值: qgk = 7.000kN/m2 可变荷载标准值: qqk = 4.000kN/m2 4.计算方法:弹性板 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/固定/固定/固定 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200 五、计算参数: 1.计算板的跨度: Lo = 3300 mm

2.计算板的有效高度: ho = h-as=120-30=90 mm 六、配筋计算(lx/ly=3300/6000=0.550<2.000 所以按双向板计算): 1.X向底板钢筋 1) 确定X向板底弯矩 Mx = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2 = (0.0385+0.0056*0.200)*(1.200*7.000+1.400*4.000)*3.32 = 6.040 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*6.040×106/(1.00*11.9*1000*90*90) = 0.063 3) 计算相对受压区高度 ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.063) = 0.065 4) 计算受拉钢筋面积 As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*90*0.065/300 = 231mm2 5) 验算最小配筋率 ρ = As/(b*h) = 231/(1000*120) = 0.193% ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求 所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2采取方案d8@200, 实配面积251 mm2 2.Y向底板钢筋 1) 确定Y向板底弯矩 My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2 = (0.0056+0.0385*0.200)*(1.200*7.000+1.400*4.000)*3.32 = 2.028 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*2.028×106/(1.00*11.9*1000*90*90) = 0.021 3) 计算相对受压区高度 ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.021) = 0.021 4) 计算受拉钢筋面积 As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*90*0.021/300 = 76mm2 5) 验算最小配筋率 ρ = As/(b*h) = 76/(1000*120) = 0.063% ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求 所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2采取方案d8@200, 实配面积251 mm2 3.X向支座左边钢筋 1) 确定左边支座弯矩 M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2 = 0.0814*(1.200*7.000+1.400*4.000)*3.32 = 12.410 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*12.410×106/(1.00*11.9*1000*90*90)