丝绸之路历史文化介绍

丝绸之路历史文化介绍

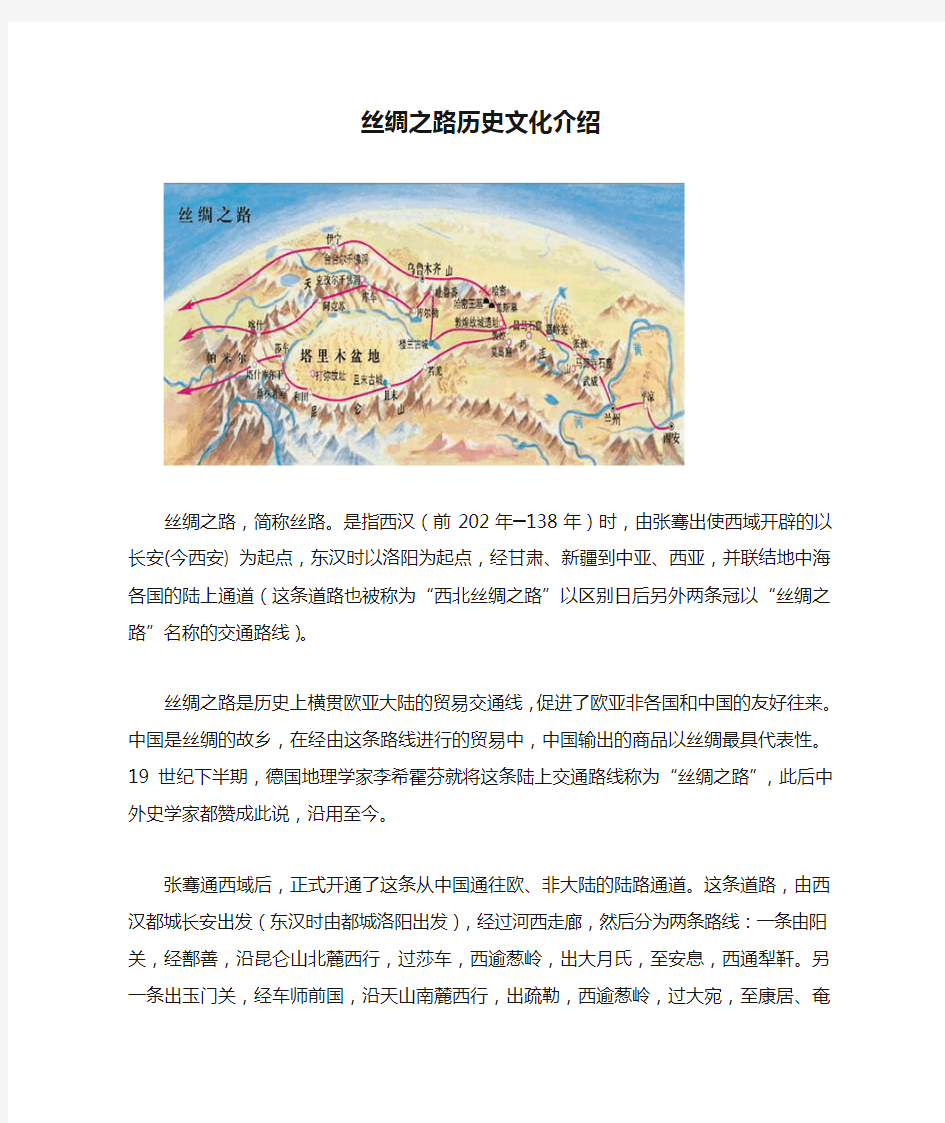

丝绸之路,简称丝路。是指西汉(前202年─138年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安) 为起点,东汉时以洛阳为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道(这条道路也被称为“西北丝绸之路”以区别日后另外两条冠以“丝绸之路”名称的交通路线)。

丝绸之路是历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线,促进了欧亚非各国和中国的友好往来。中国是丝绸的故乡,在经由这条路线进行的贸易中,中国输出的商品以丝绸最具代表性。19世纪下半期,德国地理学家李希霍芬就将这条陆上交通路线称为“丝绸之路”,此后中外史学家都赞成此说,沿用至今。

张骞通西域后,正式开通了这条从中国通往欧、非大陆的陆路通道。这条道路,由西汉都城长安出发(东汉时由都城洛阳出发),经过河西走廊,然后分为两条路线:一条由阳关,经鄯善,沿昆仑山北麓西行,过莎车,西逾葱岭,出大月氏,至安息,西通犁靬。另一条出玉门关,经车师前国,沿天山南麓西行,出疏勒,西逾葱岭,过大宛,至康居、奄蔡(西汉时游牧于康居西北即成海、里海北部草原,东汉时属康居)。广义的丝绸之路指从上古开始陆续形成的,遍及欧亚大陆甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。

“海上丝绸之路”的发展历程

“海上丝绸之路”的发展历程 在秦朝以来两千余年的发展历程中,海上丝绸之路发生很大的变化。总体说来,大致可划分为五个发展阶段。 (一)秦汉时期—形成期 秦始皇统一岭南后发展很快。当时番禺地区已经拥有相当规模、技术水平很高的造船业。南越王墓出土的具有波斯风格的银盒、两河流域工艺制作的金珠泡饰、非洲原支象牙等珍贵文物,见证了当时以“番禺都会”(今广州)为中心的海上丝绸之路贸易实况。 西汉史书明确记载海上丝绸之路。公元前111年,汉朝平南越,汉武帝派使者前往南海地区。《汉书·地理志》记载,其航线为:从徐闻(今广东徐闻县境内)、合浦(今广西合浦县境内)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。这是目前可见的有关海上丝绸之路最早的文字记载。 这样,从中国广东番禺、徐闻、广西合浦等港口启航西行,与从地中海、波斯湾、印度洋沿海港口出发往东航行的海上航线,就在印度洋上相遇并实现了对接,标志着贯通东西方的海上丝绸之路已经打通,广东成为海上丝绸之路的始发地。此后,远至印度、罗马帝国的外国商人、使节,都沿着这条航路,往来沿海地区,进入中国内地。 (二)魏晋南北朝—发展期 这一时期南方政权(东吴、东晋、宋、齐、梁、陈)因为与北方对峙,更注重向海洋发展,造船、航海技术的进步以及航海经验的积累,也为海上丝绸之路发展提供良好条件。

魏晋以后,开辟了一条沿海航线。这条航线自广州启航,经海南岛东面海域,直穿西沙群岛海面抵达南海诸国,再穿过马六甲海峡,直驶印度洋、红海、波斯湾。 这条航线穿越印度洋后,向西延伸到了阿拉伯半岛。那时,中国南方与斯里兰卡之间已经保持着比较密切的官方联系。不少前往印度求法的中国僧人也取道海路。东晋高僧法显沿陆路到印度,由海路返回中国。 (三)隋唐时期—繁荣期 隋唐时期,中国经济重心南移,中国与西方的交通以陆路为主转向以海路为主,海上丝绸之路进入大发展时期。广州成为唐朝最大的海外贸易中心,朝廷设立市舶司,专门管理海外贸易。 唐朝的“广州通海夷道”是最重要的海上交通航线,具体走向为:从广州启航,沿东南方向航行至屯门山(今广东深圳南头),然后西行,经海南岛东部海面,越过西沙群岛,穿过马六甲海峡,进入印度洋;抵印度南部后,沿半岛西岸北上,再沿海岸线西行直达波斯湾,从波斯湾沿阿拉伯半岛西南行可到非洲东岸。这条海路是八世纪至九世纪间世界上最长的远洋航线。 在南海,东南亚诸国基本上进入以广州为中心的南海海洋贸易圈内。考古发现显示,唐代广州极可能已开辟直航菲律宾的航线。唐朝陶瓷开始成为主要出口商品,湖南长沙窑、河南巩县窑、河北邢窑、浙江越窑、广东潮州窑等地产品远销世界各地,因而海上丝绸之路又被称为陶瓷之路。 (四)宋元时期—鼎盛期 宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海,中国商船的远航能力大为加强。更重要的是宋代社会经济发展远超前代,私人海上贸易在政府

(完整版)丝绸之路的历史意义及现实价值

丝绸之路的历史意义及现实价值 引言 丝绸之路,简称丝路,是指西汉(公元前202年—公元8年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道。丝绸之路在古代是横贯欧亚大陆的贸易交通干线,现今的欧亚大陆桥中经由的路线有一大部分是原丝绸之路,所以人们称其为现代丝绸之路,这是目前亚欧大陆由东至西最为便捷的通道。它促进了欧亚非各国与中国的友好往来。中国是丝绸的故乡,在经由这条路线进行的贸易中,中国输出的商品以丝绸最具代表性。19世纪下半期,德国地理学家李希霍芬就将这条陆上交通路线称为丝绸之路,中外史学家都赞成此说并沿用至今,也简称为丝路。丝绸之路是沿线各国共同促进经贸发展的产物,是古代亚欧互通有无的商贸大道,也是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。促进了社会经济发展,为人类文明史做出的不可磨灭的贡献。

内容摘要 丝绸之路,简称丝路,是指西汉(公元前202年—公元8年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道。是古代亚欧互通有无的商贸大道,也是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。本文主要描述丝绸之路的由来、丝路上文明的交流史和文明的传播,浅析东西方民族间的交流融合,促进社会经济的发展及丝路文化在人类的文明史上所做出了不可磨灭的贡献。尤其对当代经济发展产生了深远的影响。 关键词:丝绸之路历史意义现实价值 正文: 论丝绸之路在历史的文化价值 丝绸之路是沿线各国共同促进经贸发展的产物,是古代亚欧互通有无的商贸大道,也是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。它有效地促进了社会经济的发展,为人类文明史做出了不可磨灭的贡献,对古今历史文化价值产生了深远的影响。 一、丝绸之路的形成 丝绸之路,亦称丝路。是指西汉(前202年—138年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国的陆上通道,一般可分为三段,而每一段又都可分为北中南三条线路。东段:从长安到玉门关、阳关。中段:从玉门关、阳关以西至葱岭。西段:从葱岭往西经过中亚、西亚直到欧洲。

陕西省中考文综(历史部分)真题试题(含答案)

2015年陕西省初中毕业学业考试 历史试卷 第Ⅰ卷(选择题共36分) 13.“六合之内,皇帝之土;乃今皇帝,一家天下。”这则纪功石刻说的是【A】 A.秦始皇统一六国 B.秦始皇统一文字 C.元世祖巩固和发展统一多民族国家 D.元世祖奠定了今天中国行政区域划分的基础 14.关中地区曾是我国古代政治和经济中心区域,后来由于资源枯竭和环境恶化而丧失其主要地 位。中国的统治中心最终迁离此区域是在【B】 A.汉末三国的战乱时期 B.唐朝灭亡后的战乱时期 C.南宋定都临安后 D.朱元璋在长江流域建立政权时 中国共产党历史上曾召开过一系列具有转折意义的会议。据此回答15~16题。 15.下列对遵义会议阐述正确的有【A】 ①纠正了中央领导人在军事上和组织上的“左”倾错误②产生了以毛泽东为首的中央领导 集体③确立了毛泽东思想为中国共产党的指导思想④是中国共产党历史上生死攸关的转折点 A.①④ B.②④ C.①②④ D.②③④ 16.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开在即,在新的历史起点上,全面深化改革的大 幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是【D】 A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针 B.建立社会主义市场经济体制 C.确立邓小平理论作为党的指导思想 D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来 17.巴黎和会上签订的凡尔赛和约的内容中,最能反映会议分赃性质的是【C】 ①日本攫取德国在中国山东的特权②对德国的军备实行严格控制③德国的海外殖民地被 战胜国瓜分④阿尔萨斯和洛林归于法国 A.①③④ B.②③④ C.①③ D.①④ 18.下表反映了1928~1940年苏联粮食和肉类人均产量,对此表的解读不正确的是【D】 A.粮食和肉类人均产量增长长期停滞 B.片面发展重工业,忽视消费品生产 C.农业集体化对促进生产力发展作用不大 D.经济危机爆发并对农业生产造成影响

【全国市级联考】山东省济南市2018届高三文综历史试题(解析版)

1. 武王伐纣后,曾封纣王之子武庚于殷,并封霍叔、管权、蔡权(均为武王之弟)于其地附近以为监视,是为西周第一次分封;周公平定三监之乱(三监与武庚联合叛乱)后实行第二次分封,如封武王之弟康叔于于卫,封王室贵族召公于燕,封功臣姜尚于齐。西周的两次分封均 A. 加速了民族交融和华夏族形成 B. 确保了贵族权力的有效承袭 C. 促进了边远地区的开发与建设 D. 有效防止了殷商旧族的叛乱 【答案】A 【解析】西周分封制下分封殷商后裔为诸侯,同时封同姓亲族为诸侯,到各地建立诸侯国,这些措施有利于将中原文化带到各地,推动民族交融和华夏族的形成。故答案为A项。确保贵族权力有效承袭的是宗法制,排除B项;C项符合史实,但不符合材料信息,排除;三监之乱表明第一次分封未能防止叛乱的发生,排除D项。 2. 下表取自湖北江陵风凰山十号汉墓出土的景帝(前157-前141在位)二年南郡江陵县郑里康簿(土地、赋税等情况记录簿)。据此可知,当时该地 A. 精耕细作农业发展 B. 地主田庄经济繁荣 C. 自耕小农经济盛行 D. 土地租佃现象普遍 【答案】C 【解析】从表格中的数据来看,以一家一户为生产单位,每户人家拥有一定的土地,农民在自家的土地上耕种属于自耕农,这种生产方式属于小农经济,因此从材料信息可知当时该地自耕小农经济盛行,故答案为C项。材料不能反映“精耕细作”,排除A项;从每户拥有的土地数量来看,没有形成地主庄园经济,排除B项;材料没有反映土地租佃现象,排除D项。 点睛:小农经济是一种自给自足的自然经济,封建经济就是以小农经济占主导。但小农经济并不完全等同于自然经济,小农经济强调以家庭为生产生活单位,而自然经济主要与商品经济相对。小农经济产生于春秋战国时期铁犁牛耕出现和推广的背景下,而自然经济早在原始社会就产生了。小农经济在春秋战国时期形成的原因,一是社会生产力的提高,如铁农具的出现和牛耕的逐渐推广;二是封建土地私有制的确立。 3. 唐代官吏选定后,要呈报门下省审议,称为“过官”。如门下省认为选用不当,则驳回重选,即使是皇帝的旨意,也不能通过。唐代的“过官”制度 A. 削弱了皇帝权力 B. 利于防范官员权力滥用

海上丝绸之路为何以泉州为起点

海上丝绸之路为何以泉州为起点 在中国漫漫的五千年历史当中,丝绸之路铸就了东西方文化交流的辉煌。泉州这颗嵌在我国东南沿海的璀璨明珠,也曾经沐浴在丝绸之路的光芒之中,著名的海上丝绸之路,就是以泉州为起点的。今天,我们重提这个话题,就是要探究泉州当时所具备的历史条件,更好地解读这段历史。 首先,从它的历史前提条件来看,海上丝绸之路的兴起给泉州提供了一个历史契机。在海上丝绸之路兴起之前,东西方交流以主要是通过陆路丝绸之路来进行沟通的。然而随着战争的硝烟,加之另经济重心的南移,陆路丝绸之路渐渐失去了往日的风采,直至最后被取而代之。应该这样说,这是经济发展的必然结果,它有着必然性,但同时也有偶然性。 就在中国当是处于四分五裂的时期,一个兴起于蒙古高原的游牧民族--蒙古族,带着他们的骑兵,带着他们的思想,席卷中华大地,继而统一整个中国,开创了另一个新的历史天地。它大力发展漕运和海运,拉直大运河,沟通南北航路,进一步促进了海上丝绸之路的繁盛。泉州,就是在这种历史机遇的推动下,走在了历史的最前头。摩洛哥旅行家伊本·泰图说它"可以和埃及的亚历山大山港并驾齐驱,是世界上的两大港口之一。"后来游历中国的意大利人马可·波罗更说它是"世界第一大港"。史载:"当时泉州港中有大船百余艘,小船不可胜数,这里出产的绸缎,较杭州及大都更好。"足见当时泉州的繁荣景象,这也正是泉州作为海上丝绸之路起点的典型表现。 当然,维系着这一繁荣景象,除了当时商品及海外贸易的发达之外,还在于当时统治者的统治策略。这与后来明清实行的海禁是大不相同的。开放的心态,正是当时元政府的施政理念。随着海外贸易的发展,元政府于至元十四年(公元1277年)在泉州、庆元等地设立了市舶司,即专门用来管理海外贸易的机构,基于这样一个有序的管理,国际贸易范围更广了,出口的商品更多了。沿着这样一条丝绸之路,

[试卷+试卷]江西省高考高中复习历史 巧记系列57 略谈历史概念素材

略谈历史概念记忆法 高考命题专家一再呼吁加强历史概念教学是学生深刻领会教材内容,把握知识结构的需要,是培养发展学生历史思维能力的需要。历史科《考试说明》也按民告示:学生要学会“初步运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点分析历史现象和历史事物的本质、阐述历史发展的规律。”历史概念则恰好反映了历史现象和历史事物的本质属性和发展规律。所以,需要加强历史概念记忆。运用历史概念来识记历史知识的方法,叫历史概念记忆法。 一、历史概念的基本情况 历史概念是历史现象的本质特点和内在联系的反映,是历史现象的科学概括。一般具有四个方面的内容:时间;历史空间或人物;历史本质或主要内容;历史特征,如结果、作用、意义、影响等。历史概念类别:单一型(也称简单概念,它如同历史整体中的“细胞”或一个一个的“单位”,如“孟德斯鸠”)、复合型(又叫概念系列,由若干个单一型历史概念组合贯通而成者,如“三大战役”)、理性型(本源于历史事实。它具有跨度大、容量多、含意深、理性强和高度概括等特点。例如:“半殖民地”、“工农武装割据”等)。 二、历史概念的基本特点 历史概念有这样几个特点:⑴各类各个历史概念都有其客观性和独立性。⑵任何历史概念都有其特定的、准确的外延(量的属性)和内涵(质的属性),用特定的名词或短语来表达,这是掌握和运用概念的关键所在。⑶历史概念是历史基础知识的有机组成部分。⑷有的历史概念有动态性。例如:明太祖时期的君主专制制度同秦朝相比,相同又不相同。⑸历史概念具有更高的概括性。理解历史概念的过程,就是处理历史资料的过程(即对历史事件、历史人物等资料进行提炼的过程,从中提炼出结论性的东西,实际上就是教学主题),是运用各种思维方法和历史唯物主义基本观点观察问题、分析问题的过程。 三、历史概念的基本方法 1.层次分解法 是把历史概念分化成一个一个象内容、作用、结果等“细胞”的方法。例如“一国两制”的构想: 从含义:在一个中国的前提下,大陆行社会主义制度,台港澳的资本主义制度 从条件:解决台湾问题;和平统一条件成熟 (1)1979年《告台湾同胞书》 从过程 (2)1981年《关于台湾回归袓国,实现和平统-的方针政策》 (3)20世纪80年代,邓小平全面阐述“一国两制”的含义 (1)大发展:是对马克思主义的丰富和发展 从作用 (2)大贡献:为世界和平及为解决国际争端与历史遗留问题提供了新思路和新方式 (3)大促进:大促进祖国统一大业的实现。 (4)大组成: 是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重大组成部分 2.比较分析法 比较分析法在历史知识概念的形成过程中占有十分重要的地位。它最能使学生认识历史事物的本质特征和增进历史发展规律的认识。运用比较法应注意由易到难,由简单到复杂,切忌简单类比或者为比较而比较。例如中国新、旧民主主义革命比较表

丝绸之路的起源(欧亚历史文化文库)

书名:丝绸之路的起源(欧亚历史文化文库) 书号:ISBN978-7-311-04662-0 定价94.00元 作者简介: 石云涛,男,北京外国语大学教授,博士生导 师。研究方向为魏晋南北朝隋唐史、中国古代文学 和中西交通史。主要著作有《中国古代文学作品讲 析》等,发表学术论文100余篇。 内容简介: “欧亚历史文化文库”主要收入的是1978年以来我国内陆欧亚诸方向研究的代表性成果,同时选择了部分国际欧亚学的经典名著,涉及区内众多民族、多种文化类别的语言、文字、风俗、宗教、生产和生活方式等内容及其相互影响,在研究方法和资料构建上独显欧亚视野的优势和特色。 该套丛书的出版宗旨是:使读者能够在欧亚这一视野下系统、全面地品读历史,审视文化传统的发生、发展和变迁,认识我们的历史文化在世界文明进程中所起的作用,推动我国的民族史、宗教史、边疆史、断代史乃至中华文化传统等现代中国历史文化研究的进步。 系统出版这些成果,对于指导我们国家的发展实践和构建稳定的发展环境,有着十分重要的现实意义;同时,其研究方法与研究成果,对于我国的民族史、宗教史、边疆史、各断代史乃至中华文化传统等现代中国历史文化研究的启发和推动作用,也将意义深远。 通常意义上的丝绸之路,指东起渭水流域,向中国内地延伸的贯通欧亚大陆的古代交通道路。有时随着中国政治形势的变化,特别是都城的迁移,丝绸之路的东端会改变为其他地方,比如东汉时洛阳,就成为丝绸之路的起点。这条道路绵亘数千里,两千多年间是中西交通的大动脉,它不仅是贸易路,也是古代世界文化交流的道路,对促进中西经济、文化交流起了巨大的作用。本书探讨了丝绸之路经历的创辟和开拓两个阶段,始终把中外交通的开辟和文化交流的开展与 “人”的活动紧密联系起来,上编讲述汉代以前丝绸之路的创辟,下编讲述汉代

陕西省2020年中考文综(历史部分)真题试题(含答案)

2020年陕西省初中毕业学业考试 历史试卷 第Ⅰ卷(选择题共36分) 13.“六合之内,皇帝之土;乃今皇帝,一家天下。”这则纪功石刻说的是【A】 A.秦始皇统一六国 B.秦始皇统一文字 C.元世祖巩固和发展统一多民族国家 D.元世祖奠定了今天中国行政区域划分的基础 14.关中地区曾是我国古代政治和经济中心区域,后来由于资源枯竭和环境恶化而丧失其主要地 位。中国的统治中心最终迁离此区域是在【B】 A.汉末三国的战乱时期 B.唐朝灭亡后的战乱时期 C.南宋定都临安后 D.朱元璋在长江流域建立政权时 中国共产党历史上曾召开过一系列具有转折意义的会议。据此回答15~16题。 15.下列对遵义会议阐述正确的有【A】 ①纠正了中央领导人在军事上和组织上的“左”倾错误②产生了以毛泽东为首的中央领导 集体③确立了毛泽东思想为中国共产党的指导思想④是中国共产党历史上生死攸关的转折点 A.①④ B.②④ C.①②④ D.②③④ 16.新华社电文曾说:“党的十八届三中全会召开在即,在新的历史起点上,全面深化改革的大 幕又将开启……改革开放对中国人来说,绝不是一个普通的概念,它不仅意味着历史性的关键决择……开启了一场波澜壮阔的伟大改革。”改革大幕开启的标志性会议上所做的战略决策是【D】 A.提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针 B.建立社会主义市场经济体制 C.确立邓小平理论作为党的指导思想 D.把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来 17.巴黎和会上签订的凡尔赛和约的内容中,最能反映会议分赃性质的是【C】 ①日本攫取德国在中国山东的特权②对德国的军备实行严格控制③德国的海外殖民地被 战胜国瓜分④阿尔萨斯和洛林归于法国 A.①③④ B.②③④ C.①③ D.①④ 18.下表反映了1928~1940年苏联粮食和肉类人均产量,对此表的解读不正确的是【D】 数项目 人均粮食产量(公斤)人均肉类产量(公斤) 量 时间 1928~1929 470 35 1930~1932 460 20~25 1933~1937 440~450 15~20 1938~1940 420~430 25 A.粮食和肉类人均产量增长长期停滞 B.片面发展重工业,忽视消费品生产 C.农业集体化对促进生产力发展作用不大 D.经济危机爆发并对农业生产造成影响

历史概念精耕细作试题知识讲解

历史概念精耕细作试 题

精耕细作 精耕细作农业是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。精耕细作是中国小农经济的特点,在限定的田地里对庄稼作物的精心耕植,也就使得作物的产量增加,也是在这种模式之下,中国的农业技术在古代也一直处于世界的领先水平。 这个概念包括三个方面的内容:一是农业工具,二是耕作技术,三是水利技术。 萌芽于夏商周时期,战国、秦汉、魏晋南北朝是技术成形期,隋唐宋辽金元是精耕细作的扩展期,明清是深入发展期。 1.《汉书·食货志》认为,“治田勤谨则亩益三斗。”东汉王充提出了“勉致人工,以助地力”。南宋陈旁认为,对待不同土壤只要对症下药,可使土地更加精熟肥美,这反映了古代农业 A.需要大量劳力 B.适时增加肥力C.提倡精耕细作 D.善于积累经验 2.“权耙扫帚扬场掀,碌碡簸箕使牛鞭;筛子抬筐麻袋囤,胶轮条筐和车绊……锄镰锨镢样样有,各种农具要健全。”该农谣反映出古代农耕经济怎样的特点 A.自给自足B.精耕细作 C.男耕女织 D.家庭经营 3.战国《吕氏春秋?任地》载:“上田弃亩(垄),下田弃圳(沟);五耕五耨,必审以尽;其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮(虫类);今兹美禾,来兹美麦。”材料表明这一时期 A.铁犁牛耕成为主要耕作方式B.农业生产已经懂得精耕细作 C.水利灌溉推动农业迅速发展D.私有制提高了土地利用效率 4.“耒”是传说中神农发明的农具,人们约定俗成地将“耒”作为与农具有关的字的部首。常见的有“耕”(用犁松土)、“耘”(田地除草)、“耦”(两人或两牛并耕)、“耧”(播种工具)等等。通过这些汉字可以了解古代中国的 A.重农抑商政策 B.农业生产技术 C.土地私有制度 D.农业管理方式 5.春秋战国时期是我国小农经济的形成时期。下面关于小农经济形成的最主要因素是A. 精耕细作技术的形成 B.封建土地所有制的确立 C. 铁犁牛耕的出现及普及 D.原始氏族公社土地所有制的形成 6.战国《吕氏春秋?任地》载:“上田弃亩(垄),下田弃甽(沟);五耕五耨,必审以尽;其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮(虫类);今兹美禾,来兹美麦。”材料表明这一时期 A.铁犁牛耕成为主要耕作方式 B.农业生产已经懂得精耕细作 C.水利灌溉推动农业迅速发展 D.私有制提高了土地利用效率 7.《荀子·富国》认为“今是土之生五谷也,人善治之,则亩益数盆,一岁而再获之。”这反映了古代中国农业生产的特点是 A.男耕女织B.精耕细作C.铁犁牛耕 D.自给自足

历史上的丝绸之路与山西

历史上的丝绸之路与山西 丝绸之路通常指亚欧北部的商路,即西汉张骞和东汉班超出使西域开辟的以长安(西安)、洛阳为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚,并联结地中海的陆地商路,称为“陆上丝绸之路”。广义讲,丝绸之路还应包括公元前5世纪形成的草原丝绸之路,以及宋代以来发挥着巨大作用的海上丝绸之路。 山西作为内陆省不仅与陆上丝绸之路、草原丝绸之路之间历史悠久,而且与海上丝绸之路也有着历史缘源。 先说陆上丝绸之路,虽然以长安(西安)、洛阳为起点,实际与陕、豫邻省的山西关系很大,且历史久远。从考古方面看,早在春秋战国时期,西亚物品已传到晋国,如在侯马市晋国王公贵族墓葬中出土的许多陪葬的锥柱形红玛瑙佩饰。据学者研究,此物与伊朗高原远古墓葬出土物完全一致,所以此物很可能是来自西亚。又如1983年朔州出土东汉墓中西域人面貌的铜俑,也可为一证。北魏定都平城(今山西大同),平城为当时丝绸之路的东端。尤其鲜卑拓跋部入主中原,对游牧民族与外国人采取优惠政策,吸引了大量外国人涌向平城,使平城留下许多外国人活动的记录与遗物。东魏北齐时期,晋阳是北方军政中心,商贸发达,胡商辐辏,也留下许多外国人的记录与遗物。如《晋书?慕容垂载记》:

“封翟檀为弘农王、翟德为范阳王、翟楷为太原王。”北朝翟氏是并州大族。《隋翟突娑墓志》载:“君讳突娑……并州太原人也,父娑摩诃,大萨宝。”墓志翟突娑,并州太原人是指出生地,祖籍在西域,其父翟娑摩诃,是并州大萨宝,即并州胡教大首领。北齐太原娄睿墓壁画有胡商形象,商队为首一人,深目高鼻,似商队首领,其后一胡人牵骆驼,骆驼间还有几位胡商身影,显然是来山西经商的胡人商队。蒲州(今山西永济)是唐代河中府所在地,位处长安、洛阳两京之间,皇帝、官员、文人、商人都往返其间,其地十分繁华。在黄河边矗立着大铁牛与铁人,其中一铁人似胡人着侧翻领服装。唐代蒲州有“酒家胡”,山西籍唐代大诗人王绩诗云:“有客须教饮,无钱可别沽,来时长道贯,惭愧酒家胡。”说明胡人酒在当时很有名。有人考证,《西厢记》崔莺莺原名曹九九,是一位中亚粟特族酒家胡女子。又如,《旧唐书》:高祖“师次灵石县,营于贾家堡”。此堡是当时胡人聚居地,晚清曾在灵石县发掘出16枚罗马古铜钱,从钱币文字看是罗马皇帝梯拜流斯至安敦皇帝时代的流行货币,在灵石县发现此币绝非偶然。在并州出土的北朝和隋唐墓葬中,有各种粟特人骑骆驼俑、突厥人骑马俑、胡人伎乐俑等。北魏时内迁山西的粟特人曾将葡萄栽培技艺传山西人,所以唐代太原葡萄酒为名产、贡酒。(以上考古资料均见张庆捷《胡商胡腾舞与入华中亚人》)

路上丝绸之路的历史与变迁

陆上丝绸之路是原来将亚欧大陆连接的一条历史要道,它形成于于公元前2世纪和公元1世纪之间,直至15世纪仍保留使用,是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。道路本由张骞出使西域形成其基本干道。它以西汉时期长安为起点,经河西走廊到敦煌。从敦煌起分为南北两路:南路从敦煌经楼兰、于阗、莎车,穿越葱岭今帕米尔到大月氏、安息,往西到达条支、大秦;北路从敦煌到交河、龟兹、疏勒,穿越葱岭到大宛,往西经安息到达古罗马帝国。起初它是没有命名的,当德国地理学家Ferdinand Freiherr von Richthofen 最早在19世纪70年代将之命名为“丝绸之路”时,大家就接受了这个称呼。 (上图为古代陆上丝绸之路的总图) 丝绸之路的兴起: 武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。公元前138年,张骞带着百余名随从从长安西行,于途中被匈奴人捉住,扣留了11年。他不忘使命,设法逃脱,辗转到达大月氏。那时大月氏西迁已久,无意再与匈奴打仗。张骞返回长安,向汉武帝报告了西域的见闻,以及他们想和汉朝往来的愿望。在张骞第二次出使西域时张骞率领使团,带着上万头牛羊和大量丝绸,访问西域的许多国家。西域各国也派使节回访长安。汉朝和西域的交往从此曰趋频繁。 丝绸之路的繁盛: 丝绸之路在唐代进入了鼎盛时期,在丝绸之路东段,大漠南北与西域各国,修了很多支线通丝绸之路。大食、东罗马帝国也不断派使节到长安与中国相通。敦煌、阳关、玉门这些地方,成了当时“陆地上的海市”。唐朝贞观年间,中国僧侣游历印度的东道,并详细记载了从河西,经青海,由西藏进入尼泊尔的具体路线。玄奘就是其中的一位,从玄奘在《大唐西域记》中写道:宜穈、麦,有粳稻,出蒲萄、石榴,多梨、柰、桃、杏。土产黄金、铜、铁、铅、锡。气序和,风俗质。文字取则印度,粗有改变。管弦伎乐,特善诸国。服饰锦褐,断发巾帽。货用金钱、银钱、小铜钱。这就可以展现出丝绸之路的诸国 经济繁盛的大概了。 丝绸之路的没落: 海运的兴起,曾经使古老的丝绸之路在宋代以后逐渐没落。由于西域的风沙化,导致当地的特产不再丰富,饥荒也变得逐渐的频繁起来,再加上战乱等多种因素导致丝绸之路从此不复存在。 本文资料节选自知乎,百度知道,百度百科 丝绸之路图片 玄 奘西行图:东 京国立 博 物 馆 藏 大唐西域记 玄奘著

高三历史重要知识点复习:中国古代的丝绸之路

高三历史重要知识点复习:中国古代的丝绸之路 发布时间:2012-8-22 浏览人数:73 本文编辑:高考学习 中国古代的丝绸之路 一、西汉开通两条丝绸之路 1、陆上丝绸之路 ①开通:西汉张骞出使西域以后,陆上丝绸之路开通。路线:长安—河西走廊-新疆-安息-西亚-大秦。 ②意义:A.中国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流。 B.中国的铁器、丝绸和养蚕缫丝技术,以及铸铁术、井渠法、造纸术先后西传。 C.两汉之际,佛教通过丝绸之路传入中国。 2、海上丝绸之路①汉武帝时,开通了海上丝绸之路。路线:广东-印支半岛-马来半岛-马六甲海峡-孟加拉湾-印度半岛南端。 ②意义: A、加强了中国与东南亚、南亚各国的关系,扩大了秦汉文化对外的影响。 B、从海路沟通了东、西方外交联系,拓展了中国、亚洲濒海地区、欧洲一些国家的外交活动范围。 二、唐朝丝绸之路的拓展 1、陆路方面:隋唐时期陆路上的“丝绸之路”达到鼎盛时期,东起长安,经中亚,一条至今天的印度、巴基斯坦;另两条至地中海进入欧洲、或西北行进入欧洲。 2、海路方面:从广州出发,最远可以到达波斯湾。 三、明朝郑和下西洋 1、目的 ①宣扬国威,宣传明王朝的强盛。②加强与海外诸国的联系,即发展和亚非各国的友好关系。③为宫廷购回奢侈品,即满足统治者对异域珍宝特产的需求。 2、概况:从1405年到1433年,郑和先后七次航海,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区。 3、特点: ①倡导不欺寡,不凌弱,友好相处,共享太平。 ②不是发展海外贸易,采取的事不计经济效益的政策 4、历史意义 ①郑和下西洋期间倡导的不欺寡、不凌弱、友好相处、共享太平,为亚非国家之间的交往,确立了不成文的准则,对后世影响深远。 ②是我国历史上空前的主动外交,极大加强了与亚非国家的友好关系,促进了与亚非国家的经济文化交流。 ③其规模之大,历时之久,航程之远,在世界航海史上也是空前的。与欧洲航海家相比,郑和下西洋早半个多世纪。不愧是世界航海事业的先驱。 ④郑和下西洋的目的不是发展对外贸易,导致不计经济效益的做法,其结果必然造成巨大经济负担,因此也不可能持久。

最新-年广州一模文综历史试题及答案

2018 年广州一模文科综合(历史部分) 一、选择题:本题共35 小题,每小题4 分,共140 分。在每小题给出的四个选项中,只有 一项是符合题目要求的。 24.先秦思想家对地租与土地税两个概念没有区分,将两者视为一体。这是因为在先秦时期 A.思想家大多主张重农抑商B.农业采取精耕细作的技术 C.统治者同时也是土地所有者D.地租与土地税都以实物方式缴交 25.汉初刘邦以齐王韩信“习楚风俗”,将其改封为楚王,又封儿子刘肥为齐王;还规定只要老百姓能说齐地方语言的,都属于齐国。当时人称楚人“沐猴而冠”,称齐人为“齐虏”。这些现象促使 A.齐地方文化传播B.“独尊儒术”实行C.城市经济繁荣发展D.地方与中央矛盾缓和26.南宋时,合并中书、门下为一省,宰相、执政、枢密院长官合署办公,枢密院实际上只 设办事机构。这种做法 A.提高了行政效率B.扩大了地方权力C.加强了君主专制D.导致了冗官局面 27.明末清初在江南地区流行的善书,其内容多劝诫乡绅“不搀搭低银”、商贾“当银钱足 其等色”及大众“不行使低假银”等。这些善书的流行反映了当时江南地区 A.农业生产不受重视B.白银大量外流C.传统义利观受到冲击D.市民阶层兴起 28. 清政府规定,上海机器织布局生产的布匹在上海纳税后,若运往内地或其他通商口岸,则领取相关单据作为完税凭据,否则须按照传统方式沿途征收税厘。19 世纪末20 世纪初,这一税法在长江流域各通商口岸的近代企业中得到迅速推广。这有助于 A.上海对外贸易迅速发展B.收回关税自主权 C.政府加强对近代企业的管理D.提高民族工业品的竞争力 29.表1

表 1 为清末学堂奖励出身情况一览表。清朝末年实行奖励出身制度,通过奖励方法来指 定学生的出身。这反映了当时 A.科举考试内容的变化B.儒学统治地位的动摇 C.新社会等级制度的建立D.近代教育改革的困境 30.1932年8月,由共产国际指导的世界反对帝国主义战争委员会决定在上海召开远东反战会议。在筹备过程的新闻报道中,会议的名称最初有“上海反帝国主义战争大会”“世界反帝非战大会”等,后来又称为“反法西斯蒂非战大会”“远东反战反法西斯蒂代表大会”等。会议名称的变化反映了当时 A.中国国际地位提高B.反战运动阵线有扩大趋势 C.国共两党合作抗日D.阶级斗争服从于民族斗争 31.中共中央在《关于1980、1981 年国民经济计划安排的报告》中提出,1981 年计划安排工业总产值增长6%,轻工业总产值比1980 年增长8%。在《关于1982 年经济和社会发展计划草案的报告》中提出,1982 年计划轻工业总产值比1981 年增长7%,整个工业总产值增长4%。这些决议旨在 A.调整经济产业结构B.深化经济体制改革C.放缓国家城市化进程D.改变原有工业布局32.古代雅典公民的住宅围绕着神庙、广场等公共建筑而建。富人和穷人的住宅差别不大,都按同样的建筑原则来建造,普遍都是狭小而简朴的平房。这反映了当时雅典

中国古代史期中测试题及参考答案

中国古代史期中测试题及参考答案 一、选择题 1.下列各项与禹无关的是() A.治水有功B.以世袭来继承王位C.建立夏朝D.定都于阳城 2.下列关于商朝历史的各项表述,符合史实的是() A.殷是商朝前期的都城B.殷是商朝后期的都城 C.迁殷使商统治不稳固D.二里头文化反映商代 3.西周统治者实行井田制与分封制的共同目的是为了() A.加强对边疆地区的统治B.扩大中原文化的影响 C.巩固奴隶制的统治D.实行中央集权制度 4.据《史记》记载,周厉王“暴虐侈傲”,引起国人暴动,“厉王出奔”,西周政权出现“共和行政”,共和元年是公元前841年,共和十四年,厉王死于外地,这是() A.公元前855年B.公元前854年C.公元前828年D.公元前827年 5 下列关于西周井田制的各项表述中,不正确的是() A.它是西周奴隶制的土地制度B.因耕地阡陌纵横而称为井田 C.一切土地属于周王所有D.受田农民负担十分沉重 6.夏、商、西周时期,主要的生产部门是() A.青铜铸造业 B.畜牧业C.农业D.工商业 7.下列关于商周时期农作物品种的各项表述,正确的是() A.后来习称的“五谷”都是这时育成的 B.后来习称的“五谷”这时都已种植了 C.这时人们把全部农作物称为“五谷”D.这时的“五谷”已包括后世所有品种 8.据历史记载:“五霸桓公为盛,葵丘之会,诸侯……曰:凡我同盟之人,既盟之后,言归于好。”齐桓公召集诸侯会盟的目的是() A.提高齐国的政治地位B.促进诸侯国间的交流 C.协调诸侯国间的争端D.尊崇周王的最高地位 9.春秋后期的霸主是() A.齐桓公和郑庄公B.晋文公和楚庄王C.秦穆公和宋襄公 D.吴王阖闾和越王勾践10.下列战役发生在今天山西境内的是() A.晋楚城濮之战 B.晋楚邲之战C.齐魏桂陵之战 D.秦赵长平之战 11.著名的都江堰是() A.航运水道工程B.防洪灌溉综合工程C.灌溉渠道工程D.防御体系的一部分12.春秋时,齐国管仲提出“相地而衰征”,其实质是() A.确立奴隶制的土地国有制B.巩固与维护周王的所有权 C.承认私田主人土地所有制 D.打击高利贷者与商人利益 13.下列先秦诸子典籍中,其内容包括较多物理学知识的是() A.《论语》B.《墨子》C.《荀子》D.《庄子》 14.鲁国是春秋时期著名的诸侯国,以文化昌盛著称。下列各项文化成就,与鲁国有关的是() ①孔子兴办私学②老子担任史官③记载哈雷彗星④曾侯乙墓编钟 A.①②B.①②③C.①③D.②③④ 15.《诗经》中的“国风”是() A.西周与春秋时期的民歌B.西周的宫廷乐曲歌辞 C.商周时期宗庙祭祀舞曲D.商周时的政治讽刺诗 16. 在中医“四诊法”中,战国名医扁鹊最突出的是() A.善于望气色 B.善于听声音 C.善于问病 D. 善于切脉

高中历史知识点题库 067精耕细作的古代农业

1.中国传统农业的主要耕作方式是 A.刀耕火种B.耜耕C.石器锄耕D.铁犁牛耕 答案:D 解析:A、B、C三项基本上属于原始农业的范畴。 题干评注:精耕细作的古代农业 问题评注:我国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”阶段的标志:松土工具的出现和普遍使用。2.《吕氏春秋》载:“公作则迟,有所匿其力也,分地则速,无所匿其力也。”这段话反映的实质问题是 A.春秋时采用铁器和牛耕技术B.私田主人的土地私有权得到承认 C.私田数量急剧增加D.封建生产方式比井田制进步 答案:D 解析:反映的实质是封建生产方式更能调动人们的劳动积极性,因而更进步。 题干评注:精耕细作的古代农业 问题评注:井田制是我国古代社会的土地国有制度,商时有文字记载,西周时盛行。那时,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。 3.我国农业生产由“刀耕火种”进入“石器锄耕”阶段后,使用的主要生产工具是 A.石斧、石锛B.骨耜、石耜C.青铜农具D.铁铲、铁犁 答案:B 解析:A、C、D分别属于“刀耕火种”阶段和商周、春秋时期。 题干评注:精耕细作的古代农业 问题评注:精耕细作是我国古代农业生产技术的主导形式和发展方向。我国早在沟洫农业时期,精耕细作的农业技术即已孕育,秦汉以后逐渐成型,并不断扩展和提高。我国的精耕细作农业,是以精耕、细管、良种、重肥等综合措施和高土地利用率为手段,以提高单位面积产量为主攻方向的劳动集约型农业。无论从农艺方面或产量方面都达到世界古代农业的最高水平。 4.下列各项作为中国奴隶制开始瓦解标志的是 A.使用铁器和牛耕B.商业繁荣,城市兴起C.鲁国按亩收税D.商鞅变法 答案:C 解析:奴隶制瓦解是社会性质的变化,其主要标志在于生产关系的变革。 题干评注:精耕细作的古代农业 问题评注:初税亩是春秋时期鲁国在宣公十五年(公元前594年)实行的按亩征税的田赋制度,它是承认私有土地合法化的开始。 5.下列为牛耕推广提供可能的一项革新技术是 A.铁铧犁的发明B.牛鼻环的使用C.犁壁的安装D.“二牛抬杠”的牛耕方式 答案:C 解析:没有安装犁壁以前,牛耕需要牛和人力相对多,不利于推广。 题干评注:精耕细作的古代农业 问题评注:西汉时期出现了只驾一头牛的双辕犁,后发展为曲颈双辕犁,使得犁地效率大幅度增加,使得牛耕技术得以推广。 6.下列措施有利于农业生产的有 ①重农政策②兴修水利③轻徭薄赋④编写农书指导生产 A.①②B.①③④C.①②③ D.①②③④ 答案:D 解析:分析各项措施的具体内容以及在当时的作用可以知道它们都有利于农业生产的发展。

路上丝绸之路的历史与变迁

陆上丝绸之路的历史与变迁 陆上丝绸之路是原来将亚欧大陆连接的一条历史要道,它形成于于公元前2世纪和公元1世纪之间,直至15世纪仍保留使用,是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。道路本由张骞出使西域形成其基本干道。它以西汉时期长安为起点,经河西走廊到敦煌。从敦煌起分为南北两路:南路从敦煌经楼兰、于阗、莎车,穿越葱岭今帕米尔到大月氏、安息,往西到达条支、大秦;北路从敦煌到交河、龟兹、疏勒,穿越葱岭到大宛,往西经安息到达古罗马帝国。起初它是没有命名的,当德国地理学家Ferdinand Freiherr von Richthofen 最早在19世纪70年代将之命名为“丝绸之路”时,大家就接受了这个称呼。 (上图为古代陆上丝绸之路的总图) 丝绸之路的兴起: 武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河 西赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。公元前 138年,张骞带着百余名随从从长安西行,于途中 被匈奴人捉住,扣留了11年。他不忘使命,设法 逃脱,辗转到达大月氏。那时大月氏西迁已久,无 意再与匈奴打仗。张骞返回长安,向汉武帝报告了 西域的见闻,以及他们想和汉朝往来的愿望。在张 骞第二次出使西域时张骞率领使团,带着上万头牛 羊和大量丝绸,访问西域的许多国家。西域各国也 派使节回访长安。汉朝和西域的交往从此曰趋频繁。 丝绸之路的繁盛: 丝绸之路在唐代进入了鼎盛时期,在丝绸之路 东段,大漠南北与西域各国,修了很多支线通丝绸 之路。大食、东罗马帝国也不断派使节到长安与中 国相通。敦煌、阳关、玉门这些地方,成了当时“陆 地上的海市”。唐朝贞观年间,中国僧侣游历印度 的东道,并详细记载了从河西,经青海,由西藏进 入尼泊尔的具体路线。玄奘就是其中的一位,从玄 奘在《大唐西域记》中写道:宜穈、麦,有粳稻, 出蒲萄、石榴,多梨、柰、桃、杏。土产黄金、 铜、玄奘西行图:东京国立博物馆藏

初三丝绸之路相关试题

史政考试(满分120分) 历史(60分) 1 选择题(共15题,每题2分) 1.和亲是历史上的君王常用的外交手段,昭君的出塞促进了文化的交流,那么促使昭君出塞的历史皇帝是谁() A汉武帝B 汉元帝C 汉明帝D汉高祖 2.东汉时期,统治者提出了一系列的调整统治政策,促进社会安定,经济繁荣,试问这一时期的治世称谓为() A文景之治B贞观之治C开元盛世D光武中兴 3.历史上出现的盛世建立的基础是() A巩固及维护其统治 B 维护人民群众 C 剥削和奴役人民D各种统治下的制度4.昭君出塞促进了和平友好相处和文化的交流做出了重要的贡献,汉朝与其和亲的名族是() A 女真 B 藏族 C 匈奴 D 回族 5.丝绸之路促进了经济文化上的交流,张骞出事西域在促进经济文化交流中输入了那些物品() A 葡萄、胡萝卜、杏子、桃子B汗血马、黄瓜、蚕豆、芝麻 C 葡萄、梨子、黄瓜、桃子D芝麻、汗血马,桃子、葡萄 6.丝绸之路促进了经济文化上的交流,张骞出事西域在促进经济文化交流中输出了那些物品() A丝绸、瓷器、凿井、冶金B丝绸、冶金、灌溉、排水 C丝绸、排水、凿井、瓷器D丝绸、灌溉,冶金,瓷器 7、丝绸之路沿途经过的地区中不正确的一项是() A东南亚地区B中亚及西亚地区C 南亚地区D欧洲地区及东非地区 8、自古以来新疆是我国神圣不可侵犯的领土,反对一切破坏势力分企图裂国家的活动。下面从政治上体现最早体现新疆是我国领土的是() A.张骞通西域B.西汉设西域都护C.开辟丝绸之路D.班超出使西域9、3.公元前1世纪,罗马执政官凯撒穿着丝袍进入剧场,轰动一时。凯撒穿的丝袍材料来 自中国 A.咸阳 B.长安 C.大都 D.京师 10、3.下面两幅图片人物的对外文化交流充 分体现了唐朝对外交往的特点是() A.高度繁荣共享太平 B.对外开放双向交流 C.世界领先求同存异 D.源远流长泽被东西 11、1.孔子是我国古代伟大的教育家。他对教育作出的重要贡献之一是() A.主张“为政以德” B.按出身贵贱招收门徒 C.主张“因材施教” D.以《论语》作为教材

2016年高考历史试题

2016年高考历史试题(全国卷1) 第Ⅰ卷 本卷共35小题。每小题4分,共140分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。24.孔子是儒家学派的创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中,对此合理的解释时 A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作 B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想 C.儒学思想植根于久远的历史传统 D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝 【答案】C 考点:中国传统主流思想的演变·汉代儒学·儒学成为正统思想 25.图4位汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时 A.个体农户的生产劳作状态 B.精耕细作农业的不断发展 C.土地公有制下的集体劳作 D.大地主田庄上的生产情形 【答案】D 【解析】试题分析:本题考查了中国古代的农业,由题干中的“汉代画像砖”和画像砖中集体劳作的场景可知应选D。 考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式·耕作方式的变化 26.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了 A. 重史传统影响君主个人行为 B.宋代史官所撰史书全都真实可信 C.史官与君主间存在尖锐矛盾 D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

【答案】A 【解析】试题分析:本题考查了君主专制的相关内容。由“偶有误失,史官必书之,我所以不乐也”可知史官的记录在一定程度上影响了君主的言行,所以选A。 考点:中国古代的政治制度·汉到元政治制度的演变 27.明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于 A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率 C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立 【答案】C 【解析】试题分析:本题考查了明代地方行政制度的相关内容。由“直属六部”、“演变为三司之上的地方最高行政长官”等内容可知巡抚的出现削弱了六部的权限。故选C。 考点:中国古代的政治制度·汉到元政治制度的演变 28.19世纪中期以后,中国市场上的洋货日益增多,火柴、洋布等用品“虽穷乡僻壤,求之于市,必有所供”。这种状况表明 A.中国关税主权开始丧失 B.商品经济基本取代自然经济 C.民众生活与世界市场联系日趋密切 D.中国市场由被动开放转为主动开放 【答案】C 【解析】试题分析:本题考查了中国近代经济结构的变动。由“火柴、洋布等用品‘虽穷乡僻壤,求之于市,必有所供’”可知外来工业品深入到中国的民众生活中,可知民众生活与世界市场联系日益密切。故选C。 考点:近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化与民族工业的兴起·自然经济的解体 29.甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”,他们做出上述判断的主要依据应是,中国 A. 已完成对军队的西式改革 B. 集权制度有利于作战指挥 C.近代化努力收到较大成效 D.能获得更广泛的外部援助 【答案】B