无精症及严重少精症患者染色体核型和Y染色体微缺失分析

焦坠匡堂!!!兰生!!旦笙望鲞箜!!塑坐!堕!型塑!尘堕竺!望!!!竺!竺!!!!!y!!垫:塑!!!:文章编号:1673-8640(2014)12.1212_03中图分类号:R446.11文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1673-8640.2014.12.003

无精症及严重少精症患者染色体核型和Y染色体微缺失分析

滕贤麟,施金俏,郭辉,周燕霞

(浙江省金华市人民医院检验科,浙江金华321000)

摘要:目的分析男性不育中无精症及严重少精症患者染色体核型和Y染色体微缺失情况及分布特点,为

卵细胞浆内单精子注射术(ICSI)辅助助孕前提供遗传学筛选依据。方法对150例无精症及严重少精症患者外周血液采用外周血淋巴细胞培养G显带方法进行染色体核型分析,采用多重聚合酶链反应(PCR)结合琼脂糖凝胶电泳检测Y染色体微缺失。结果150例无精症及严重少精症患者,染色体核型异常14例,异常率9.3%;

Y染色体微缺失16例,异常率10.7%。结论对无精症及严重少精症患者进行染色体核型分析和Y染色体微缺失检测,可为患者在ICSI辅助助孕前提供筛选依据,避免在ICSI治疗中将遗传缺陷传递给子代,同时减少患者精神上和经济上的负担。

关键词:染色体;核型;Y染色体微缺失;无精症;严重少精症

AnalysisonchromosomekaryotypesandYchromosomemicrodeletionsinpatientswithazoospermiaorsevereoligozoospermiaTENGXianlin,SHIJinqiao,GUOHui,ZHOUYanxia.(DepartmentofClinicalLaboratory,JinhuaPeople’SHospital,ZhejiangJinhua321000,China)

Abstract:ObjectiveToinvestigatechromosomekaryotypesandYchromosomemicrodeletionsandtheirdistributioncharacteristicsinpatientswithazoospermiaorsevereoligozoospermia,inordertoprovidethereferenceforgeneticscreeningofintracytoplasmicsperminjection(ICSI)beforepregnancy.MethodsAtotalof150patientswithazoospermiaorsevereoligozoospermiawereenrolled.ChromosomekaryotypeanalysiswasperformedonperipheralbloodlymphocyteswithG-banding.Ychromosomemierodeletionsweredetectedbymultiplexpolymerasechainreaction(PCR)combinedwithagarosegelelectrophoresis.ResultsTherewere14casesofabnormalchromosomekaryotypesand16casesofYchromosomemicrodeletionsin150patientswithazoospermiaorsevereoligozoospermia,andthe

abnormalrateswere9.3%and

10.7%.respectively.ConclusionsForpatientswithazoospermiaorsevereoligozoospermia,thechromosomekaryotypeanalysisandYchromosomemicrodeletiondeterminationscouldprovidegeneticscreening

referencebeforeperformingICSItreatments,avoidingthegeneticdeficiencybeingpassedtooffspringandreducingthepatients’mentalandeconomicburdens.

Keywords:Chromosome;Karyotype;Ychromosomemicrodeletion;Azoospermia;Severeoligozoospermia

据世界卫生组织调查显示,全世界有15%的

夫妇患有不孕不育症,其中男性因素占40%一

50%,而30%的男性不育是由遗传因素引起的生

精障碍¨o,表现为无精或少精。男性不育遗传因

素主要包括三方面:(1)染色体核型异常,如克氏

症47,XXY;(2)Y染色体微缺失,如AZFb缺失;

(3)基因突变,如囊性纤维化病等。目前,对无精

症及严重少精症患者辅助生育的有效治疗方法是

卵细胞浆内单精子注射术(intracytoplasmicsperm

injection,ICSI),精子的主要来源是精液中排出

的少量精子,也可以通过睾丸细针穿刺术或经皮

附睾穿刺抽吸取精术获取。这些技术的应用,使

自然选择的过程大大减少,增加了将父代的遗传

缺陷垂直遗传给男性子代的风险。因此,精子异

作者简介:滕贤麟,男,1978年生,学士,主管技师,主要从事临床检验工作。常的不育患者在ICSI辅助助孕前都应常规进行遗传学筛查,包括染色体核型分析和Y染色体微缺失检测。我们通过对金华地区150例无精症及严重少精症患者的染色体核型分析和Y染色体微缺失检测,旨在分析其异常发生的分布和频率,为不育患者在ICSI治疗前提供必要的遗传咨询。

材料和方法

一、材料

1.研究对象2010年5月至2012年12月来金华市人民医院生殖中心就诊的150例无精症或严重少精症患者(按照世界卫生组织标准连续3次精液常规分析确诊),年龄25~38岁;正常对照20名(年龄25—35岁),分别采取2份外周血标

万方数据

捡墅匡堂!!!兰生!!旦箜望鲞箜!!塑!生!翌!!型丛!!塑些:旦!!!婴!!!!!!!!!!!望:型!!!:

本,1份乙二胺四乙酸抗凝用于Y染色体微缺失分析,1份肝素抗凝用于染色体核型分析。

2.仪器和试剂(1)试剂:DNA提取和扩增试剂购自深圳亚能生物技术有限公司,试剂批号20100401;RPMll640培养基为湖南湘雅基因技术有限公司,试剂批号20100326;(2)仪器:美国伯乐公司的MJPTC-200型聚合酶链反应(polymerasechainreaction,PCR)扩增仪,江苏兴化市仪器厂的DY一1A稳流稳压电泳仪。

二、方法

1.外周血染色体检查取正常人和患者外周血做淋巴细胞培养,制片,G显带核型分析,镜下计数30个分裂相,分析3—5个核型,异常核型做加倍分析,结果分析按照人类细胞遗传学国际命名体制进行。

2.Y染色体微缺失检测取患者乙二胺四乙酸抗凝血,按照全血细胞DNA提取试剂盒说明提取DNA。根据AZF区所检测的15个特异性标签序列位点的片段大小进行适当组合,分成4管(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)进行PCR扩增,每管采用性别决定因子作为内控,I管为SY254、SYl43、SY242、SY255,II管为SY84、SY239、SYl52,Ⅲ管为SY86、SYl27、SYl45、SYl24,1V管为SYl34、SY82、SYl28、SYl33。按照试剂说明书进行扩增,扩增产物用2%的琼脂糖凝胶电泳检测,每管扩增产物均能跑出内控带,根据电泳跑出的条带和正常男性的标准条带进行对比,从而得出是否有缺失及缺失位点。

本研究中,检测人员2009年5月经浙江省临床检验中心举办的PCR培训班取得PCR上岗证。PCR实验室于2004年通过卫生部验收,2009年通过复审。具有开展Y染色体微缺失的条件和资质。

结果

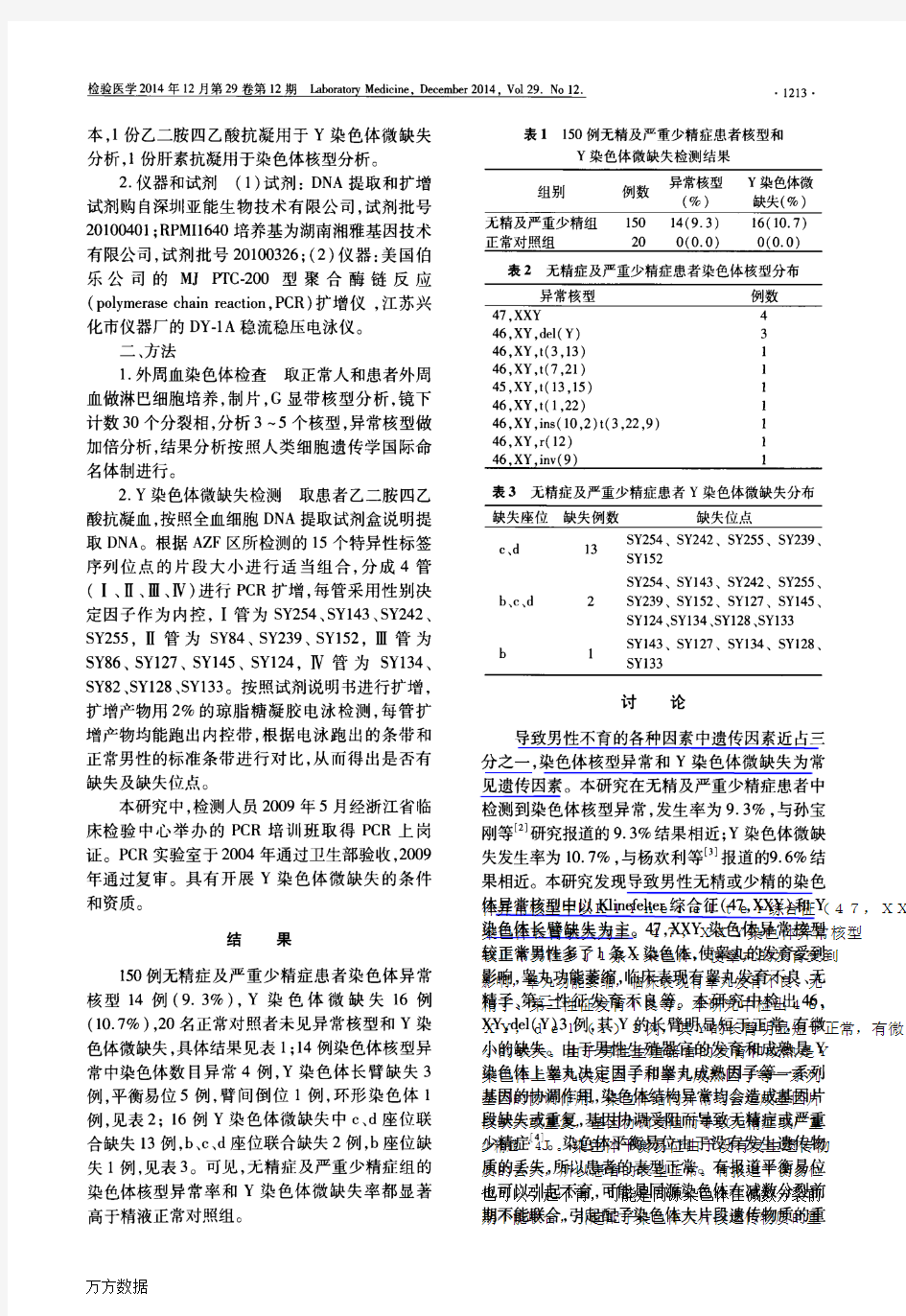

150例无精症及严重少精症患者染色体异常核型14例(9.3%),Y染色体微缺失16例(10.7%),20名正常对照者未见异常核型和Y染色体微缺失,具体结果见表1;14例染色体核型异常中染色体数目异常4例,Y染色体长臂缺失3例,平衡易位5例,臂间倒位1例,环形染色体1例,见表2;16例Y染色体微缺失中C、d座位联合缺失13例,b、C、d座位联合缺失2例,b座位缺失1例,见表3。可见,无精症及严重少精症组的染色体核型异常率和Y染色体微缺失率都显著高于精液正常对照组。

表1150例无精及严重少精症患者核型和

Y染色体微缺失检测结果

缺失座位缺失例数缺失位点

讨论

导致男性不育的各种因素中遗传因素近占三分之一,染色体核型异常和Y染色体微缺失为常见遗传因素。本研究在无精及严重少精症患者中检测到染色体核型异常,发生率为9.3%,与孙宝刚等旧。研究报道的9.3%结果相近;Y染色体微缺失发生率为10.7%,与杨欢利等"o报道的9.6%结果相近。本研究发现导致男性无精或少精的染色体异常核型中以Klinefelter综合征(47,XXY)和Y染色体长臂缺失为主。47,XXY染色体异常核型较正常男性多了1条x染色体,使睾丸的发育受到影响,睾丸功能萎缩,临床表现有睾丸发育不良、无精子、第二性征发育不良等。本研究中检出46,XY,del(Y)3例,其Y的长臂明显短于正常,有微小的缺失。由于男性生殖器官的发育和成熟是Y染色体上睾丸决定因子和睾丸成熟因子等一系列基因的协调作用,染色体结构异常均会造成基因片段缺失或重复,基因协调受阻而导致无精症或严重少精症‘4J。染色体平衡易位由于没有发生遗传物质的丢失,所以患者的表型正常。有报道平衡易位也可以引起不育,可能是同源染色体在减数分裂前期不能联合,引起配子染色体大片段遗传物质的重

万方数据

焦墅匿堂!Q!兰至!!旦筮垫鲞箜!!塑堕!!型!翌塑!尘堕些:望!堡翌!竺!!!!!!!!翌:塑!!!:

复和缺失,导致基因组不平衡,引起配子死亡,造成少精子症或无精症∞J。另外,l例常染色体结构异常的病例为9号染色体的臂间倒位,对于9号染色体倒位在不孕、不育中的作用一直存在争议,尚无明确的定论‘6J。因此,该例少精子症是否由9号染色体倒位引起还有待进一步深入研究。可见,染色体的核型异常可以导致男性的无精或少精,其中一部分核型异常如Klinefeher综合征表现为无精症,几乎无法从睾丸穿刺取得精子,在ICSI辅助助孕前就需要选择供精;而有部分如平衡易位患者因其生殖细胞会出现遗传物质的重复或缺失,需要选择第3代试管婴儿技术,即需要做植入前诊断;而一般的生殖中心只能做第2代,因此在ICSI辅助助孕前做染色体核型分析除了可以避免把遗传缺陷传给子代,还可以帮助患者减少精神上和经济上的负担。

Tiepolo等"o首次发现了Y染色体长臂1区l带存在精子发生相关基因,称为无精子因子,后来有学者提出将无精子因子分为:无精子因子a、无精子因子b、无精子因子d、无精子因子c4个功能区,每个功能区在男性生殖细胞发育的不同时期起着重要的作用,不同区域的缺失有着不同的临床表现。无精子因子a缺失导致精子在青春期前发生阻滞,表现为唯支持细胞综合征,临床还表现为无精子生成。无精子因子b缺失导致在减数分裂前期或减数分裂中精子生长阻滞,停留在精母细胞阶段,睾丸内可见精原细胞和初级精母细胞,没有精子生成。无精子因子c缺失者的临床表现呈多样化,可从正常精子到无精子各种表型。无精子因子d缺失可导致不同程度的生精障碍。本研究发现Y染色体微缺失以无精子因子c和无精子因子d缺失为主,这也是热点缺失区域旧J,无精子因子b缺失相对较少,未发现无精子因子a缺失。这类有Y染色体微缺失的无精症或严重少精症患者,若是无精子因子a和无精子因子b完全缺失患者,几乎不能从睾丸内获得精子,只能选择供精,因此在辅助助孕前进行Y染色体微缺失检测,可减少不必要的睾丸穿刺取精,可降低患者身体、精神上的伤害及减少经济负担。对于无精子因子c和无精子因子d缺失但尚有精子的患者,其精子数目有进行性下降的趋势,部分患者最后发展为无精子症,此类缺失患者应及早治疗或将精液进行冷冻保存,避免发展到无精症时进行有创伤的取精,且在ICSI辅助助孕时需要选择女性胚胎,以免将缺失遗传至下一代。

随着辅助生殖技术的发展,为越来越多的不育患者获得后代提供了机会,特别是一些无精症或严重少精症患者只有通过ICSI才能有机会获得自己的后代。但是通过ICSI助孕的方式越过了一些自然淘汰的屏障,具有将亲代的一些遗传缺陷垂直传递给子代的风险。因此建议在ICSI治疗前均应先做染色体核型分析和Y染色体微缺失检测,如有核型异常或无精子因子缺失,为不育患者是否行ICSI治疗或行ICSI治疗时用种植前的遗传诊断选择女婴提供遗传咨询,尽量避免把遗传缺陷传给后代。

综上所述,在无精症和严重少精症的男性不育患者中,染色体核型异常和Y染色体微缺失是导致不育的重要遗传因素。因此,需要对这类患者进行染色体核型分析和Y染色体微缺失检测,为辅助生殖提供遗传咨询和制定合理的治疗方案提供依据。

参考文献

[1]AkgulM,OzkinayF,ErcalD,eta1.Cytogeneticabnormalitiesin179caseswithmaleinfertilityin

WesternRegionofTurkey:reportandreview[J].J

AssistReprodGenet,2009,26(2—3):l19—122.

[2]孙宝刚,梁鲁男,曹井贺,等.严重少精子症和无精子症患者染色体核型与Y染色体微缺失检测的应

用[J].中国男科学杂志,2013,28(5):41-44.

[3]杨欢利,毛英姿,诸溢扬,等.无精症及严重少精症患者Y染色体微缺失及细胞遗传学研究[J].医学

研究杂志,2012,41(12):106—109.

[4]ReijoR,LeeTY,SaloP,eta1.DiversespermatogenicdefectsinhumanscausedbyYchromosomedeletions

encompassinganovelRNA?bindingproteingene[J].

NatGenet,1995,10(4):383—393.

[5]许薇,李伟,刘丽丽,等.45,XY,t(13;14)伴少精子症2例[J].中国优生与遗传杂志,2005,13

(2):55.

[6]陈亚军,苏慧,梁间芬,等.染色体臂间倒位在成人中遗传效应的分析[J].中国优生与遗传杂志,

2006,14(10):32—33.

[7]TiepoloL,ZuffardiO.Localizationoffactorscontrollingspermatogenesisinthenonfluorescentportionofthe

humanYchromosomelongarm[J].HumGenet,

1976,34(2):119—124.

[8]WangRX,FuC,YangYP,eta1.MaleinfertilityinChina:laboratoryfindingforAZFmicrodeletionsand

chromosomalabnormalitiesininfertilemenfrom

NortheasternChina[J].JAssistReprodGenet,2010,

27(7):391—396.

(收稿日期:2014-05—12)

(本文编辑:范基农)

万方数据

实验四__人类染色体的识别与核型分析

实验四人类染色体的识别与核型分析 一、实验目的 1.学习染色体核型的分析方法; 2.了解人类染色体的特征。 二、实验原理 1.染色体组型(核型)是指生物体细胞所有可测定的染色体表型特征的总称。包括:染色体的总数,染色体组的数目,组内染色体基数,每条染色体的形态、长度、着丝粒的位置,随体或次缢痕等。染色体组型是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。组型分析能进行染色体分组外,还能对染色体的各种特征做出定量和定性的描述,是研究染色体的基本手段之一。利用这一方法可以鉴别染色体结构变异、染色体数目变异,同时也是研究物种的起源、遗传与进化,细胞遗传学,现代分类学的重要手段。 2.人类的单倍体染色体组(n=23)上约有30000-40000个结构基因。平均每条染色体上有上千个基因。各染色体上的基因都有严格的排列顺序,各基因间的毗邻关系也是较为恒定的。人类的24种染色体形成了24个基因连锁群,所以,染色体上发生任何数目异常、甚至是微小的结构变异,都必将导致许多获某些基因的增加或减少,从而产生临床效应。染色体异常常表现为具有多种畸形的综合征,称为染色体综合征,其症状表现为多发畸形、智力低下和生长发育异常,此外还可看到一些特征性皮肤纹理改变。染色体畸变还将导致胎儿死产或流产。染色体病已成为临床上较常见的危害较为严重的病种之一,染色体病的检查、诊断已经成为临床实验室检查的重要内容。 1960年,在美国Denver市召开了第一届国际遗传学会议,讨论并确定正常人核型(karyotype)的基本特点即Denver体制,并成为识别人类各种染色体病的基础。按照Denver 体制,将待测细胞的染色体进行分析和确定是否正常,以及异常特点即为核型分析。人类染色体分组及形态特征见表1。 表1 人类染色体分组及形态特征(非显带标本) A组:1-3号,可以区分。1号,最大,M,长臂近侧有一次缢痕;2号,较大,SM;3号,较大,比1号染色体段1/3-1/4)。 B组:4-5号,体积较大,SM,短臂相对较短,两者不容易区分。 C组:6-12,X。中等大小,SM,较难区分。6、7、8、11和X染色体的着丝粒略近中央,短臂相对较长,9、10、12染色体的着丝粒偏离中央。9号染色体长臂有较大次缢痕。

实验一人染色体核型分析

实验一人染色体核型特征及其分析 实验目的:掌握正常人染色体核型特征及其分析方法。 实验准备 1 、材料:正常人体细胞中期分裂相照片 2 、器材:剪刀、镊子、培养皿、浆糊、牙签。 实验原理人类正常体细胞染色体数为 46 条,其中 22 对为常染色体, 1 对为性染色体。根据染色体的相对长度和着丝粒的位置,将其中 44 条常染色体两两配合成对,形成同源染色体,共 22 对,同时将它们按大小顺序编号( No.1—22 )并分成 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G7 组,其中性染色体 X 放在 C 组, Y 放在 G 组,每组染色体都有其特定的形态特征。 A 组 (No. 1---3) :是最大一组染色体 No.1 是一对最大型的中央着丝粒染色体; No.2 较 No.1 稍短,是一对最大型的亚中央着丝粒染色体; No.3 是该组中最短的一对中央着丝粒染色体。 B 组 ( No.4—5) :比 A 组短,是二对亚中央着丝粒染色体,长短臂区分明显,组内两号不易辨别。 C 组 (No.6---12 和 X 染色体 ) :是中等大小的亚中央着丝粒染色体。该组只有最大的 No.6 和最小 No.12 容易识别,其余各号间难以区别。以下特点可供识别时参考: No.6 、 7 、 8 、 11 着丝粒近于中央, No.9 、 10 、 12 长短臂区别明显。 D 组( No.13—15 ):中等大小,是较大近端着丝粒染色体,短臂末端有随体,组内各号间不易识别。 E 组( No.16—18 ):这三对染色体各有特点,彼此间容易区分。 No.16 是本组最大的一对中央着丝粒染色体; No.17 为亚中央着丝粒染色体,稍大; No.18 是本组最小的一对亚中央着丝粒染色体。 F 组( No.19—20 ):是两组最小的中央着丝粒染色体,彼此间不易区别。 G 组( No.21—22 和 Y 染色体):是一组最小的近端着丝粒染色体, 21 和 22 号短臂末端有随体,彼此不易区分。 Y 染色体属于 G 组,形态与前者不同,它稍大,两长臂互相平行,无随体。 实验内容 取同一细胞的两张照片,一张贴在报告纸上方中央,另一张则将染色体逐个剪下(注意防止丢失),然进行染色体分组配对,并按顺序排列起来,贴在同一报告纸的下面,注意应将 长臂放于短臂下端,而且末端对齐。 实验报告:核型剪贴。 要求: 1、染色体不能丢失: 2、 A 组、 E 组各号鉴别必须准确,其他各组间不能混淆; 3、粘贴整齐有序: 4、卷面清洁。

人类染色体的识别及核型分析

生命与环境科学学院实验报告 实验课名称遗传学实验实验名称人类染色体的识别及核型分析成绩______________ 姓名王大锤实验报告系列年级学号组别一时间2015.温度6℃ 实验原理及目的 实验目的 1、学习并掌握染色体核型的分析方法; 2、熟悉人类染色体的特征; 3、了解人类染色体结构畸变的表示方法。 实验原理 1.染色体组型(核型)的基本含义 含义:生物体细胞所有可测定的染色体表型特征的总称。 包括:染色体的总数,染色体组的数量,每个染色体组内染色体基数,每条染色体的形态、长度、着丝粒的位置,随体或次缢痕等。 染色体组型是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。 2.人类染色体特征 Denver体制 1960年,在美国Denver市召开了第一届国际遗传学会议,讨论并确定正常人核型(karyotype)的基本特点即Denver体制,成为识别人类各种染色体病的基础。 3.染色体显带标本 显带技术(banding technique):用各种不同方法,以及用不同染料处理染色体标本后,每条染色体上出现明暗相间或深浅不同带纹的技术。 每条染色体带纹相对固定,可用于鉴别。 显带技术种类:Q带、G带、C带、R带、T带. G带是目前被广泛应用的一种带型。主要是被Giemsa染色后而显带,故称之为G显带技术,其所显示的带纹分布在整个染色体上。 4.遗传学中一些常用于对染色体和核型分析的指标描述 界标(landmark):稳定、明显标记的指标.包括末端、着丝粒和带. 区(region):两相邻界标之间. 带(band):着色处.(浅、深;亮、暗). 臂(arm):p、q 实验材料、仪器及试剂 1.人类染色体标本——非显带标本和显带标本 2.直尺,剪刀,计算机等。 实验步骤 ①染色体制片 制片方法:植物染色体——压片法(酸解、酶解) 动物染色体——滴片法(骨髓细胞、外周血细胞)标本种类:非显带染色体;显带染色体 图片要求:染色体分散;数目全;形态好 ②选择最佳图象拍照 ③测量、计算 ④配对 ⑤剪贴 ⑥排列 排列原则:从大到小;短臂向上;着丝粒在一条线上;性染色体单排。

实验七染色体核型分析

实验七染色体核型分析

【实验项目】染色体核型分析 实验室名称显微分析实验室实验室地 点 学时2 实验 类型 验证每组 人数 2-4 选做 或必 做 必做 实验目的通过几种生物染色体标本的观察,掌握染色体核型分析的方法 内容提要生物染色体标本的观察;染色体核型的分析 重点难点染色体核型的分析方法 主要 仪器 及耗 材 显微镜、尺子、剪刀 实验七:染色体核型分析 〖实验目的和要求〗 观察分析细胞有丝分裂中期染色体的长短、臂比和随体等形态特征;学习染色体组型分析的基本方法和技能。 〖实验原理〗 染色体组型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、型态与功能之间的关系所不可缺少的重要手段。染色体组是指二倍体生物配子中所含的染色体总称,常以“X”表示。同一物种的同一染色体组内各染色体的形态、结构和连锁群是彼此不同的,但它们却相互协调,共同决定生物性状的发育。 研究染色体组型的方法,一是靠有丝分裂时染色体的形态特征,另一是靠减数分裂时染色体的形态和

特征。本实验着重介绍有丝分裂的染色体组型分析。 细胞有丝分裂中期是识别染色体个性特征的最佳时期,而染色体组型分析就是进行染色体特征的鉴别和描述,其形态的鉴别主要依据染色体的长度、着丝粒位置、付缢痕的有无和位置、随体的有无、形状和大小等资料进行分析。现分别介绍如下: 1.染色体长度,同一染色体组内各染色体的长度是不 一致的,其绝对长度可在显微镜上测量,或用放大照片测量后换算。由于染色体制片过程中使用的药剂及方法不同,另外供观察的细胞分裂不可能保证同一时期,故染色体的收缩有差异而导致绝对长度在同一物种或个体不同细胞间发生差异,针对这种情况,在分析中常用染色体的相对长度来表示。 在染色体长度测量中,对染色体的两条臂要分别测量,一般随体不计入染色体长度内。 2.着丝粒的位置:每条染色体都有一着丝粒,其位 置可因不同染色体而异。由于着丝粒把染色体分为两个染色体臂:长臂和短臂,它们的比率(即臂比)便可确定着丝粒的位置。 3.付缢痕的有无和位置:有些染色体上除着丝粒, 还另有一不着色或缢缩变细的区域称符缢痕。 4.随体的有无、形状和大小:有些染色体在短臂的 末端有一棒状小体称为随体,随体和染色体臂之间常以付缢痕相隔,具随体的染色体称SAT染色体。 〖材料和方法〗 细胞有丝分裂永久制片或其中期染色体图象的放大照

实验十 人类染色体G显带技术及G带核型分析

实验目的 1、初步掌握染色体G带标本的制备技术。 2、了解人类染色体的G显带的带型特征。 实验用品 1、材料:常规方法制备的中期人类染色体标本(标本片龄不超过30天为宜)。 2、器材:显微镜、恒温培养箱、烤箱、恒温水浴箱、冰箱、染色缸、小镊子、玻片架、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸。 3、试剂:%胰蛋白酶溶液、%EDTA溶液、胰蛋白酶一EDTA混合液、%生理盐水、蒸馏水、Giemsa原液、Giemsa稀释液、1/15mol /L磷酸缓冲液。 实验原理 人们将用各种不同的方法,以及用不同的染料处理染色体标本后,使每条染色体上出现明暗相间,或深浅不同带纹的技术称为显带技术(banding technique)。本世纪70年代以来,显带技术得到了很大发展,且在众多的显带技术中(Q带、G带、C带、R带、T带),G带是目前被广泛应用的一种带型。因为它主要是被Giemsa染料染色后而显带,故称之为G显带技术,其所显示的带纹分布在整个染色体上。 研究发现,人染色体标本经胰蛋白酶、Na0H、柠檬酸盐或尿素等试剂处理后,再用Giemsa 染色,可使每条染色体上显示出深浅交替的横纹,这就是染色体的G带。每条染色体都有其较为恒定的带纹特征,所以G显带后,可以较为准确的识别每条染色体,并可发现染色体上较细微的结构畸变。关于G显带的机理目前有多种说法,例如,Lee等(1973)认为染色体上与DNA结合疏松的组蛋白易被胰蛋白酶分解掉,染色后这些区段成为浅带,而那些组蛋白和DNA结合牢固的区段可被染成深带。有人认为,染色体显带现象是染色体本身存在着带的结构。比如用相差显微镜观察未染色的染色体时,就能直接观察到带的存在。用特殊方法处理后,再用染料染色,则带更加清楚,随显带方法不同,显出来的带特点也不一样,说明带的出现又与染料特异结合有关。一般认为,易着色的阳性带为含有AT多的染色体节段,相反,含GC多的染色体段则不易着色。总的来说,G显带的机理还未搞清。 内容与方法 一、人类染色体G显带标本制备 1、胰蛋白酶法 ①将常规制备的人染色体玻片标本(未染色的白片)置70℃烤箱中处理2小时,然后转入37℃培养箱中备用,一般在第3~7天进行显带。 ②取%的胰蛋白酶原液加生理盐水至50ml,配成%的工作液并用NaHCO3调pH值至7左右。 ③将配好的胰蛋白酶工作液放入37℃水浴箱中预热。 ④将玻片标本浸入胰蛋白酶中,不断摆动使胰蛋白酶的作用均匀,处理1~2分钟(精确的时间自行摸索)。 ⑤立即取出玻片,放入生理盐水中漂洗两次。 ⑥染色。将标本浸入37℃预温的Giemsa染液(1:10的Giemsa原液和的磷酸缓冲液)中染色10分钟左右。

实验七染色体核型分析

【实验项目】染色体核型分析 〖实验目的和要求〗 观察分析细胞有丝分裂中期染色体的长短、臂比和随体等形态特征;学习染色体组型分析的基本方法和技能。 〖实验原理〗 染色体组型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、型态与功能之间的关系所不可缺少的重要手段。染色体组是指二倍体生物配子中所含的染色体总称,常以“X”表示。 同一物种的同一染色体组内各染色体的形态、结构和连锁群是彼此不同的,但它们却相互协调,共同决定生物性状的发育。 研究染色体组型的方法,一是靠有丝分裂时染色体的形态特征,另一是靠减数分裂时染色体的形态和特征。本实验着重介绍有丝分裂的染色体组型分析。 细胞有丝分裂中期是识别染色体个性特征的最佳时期,而染色体组型分析就是进行染色体特征的鉴别和描述,其形态的鉴别主要依据染色体的长度、着丝粒位置、付缢痕的有无和位置、随体的有无、形状和大小等资料进行分析。现分别介绍如下: 1.染色体长度,同一染色体组内各染色体的长度是不一致的,其绝对长度可在显微镜上测量,或用放大 照片测量后换算。由于染色体制片过程中使用的药剂及方法不同,另外供观察的细胞分裂不可能保证同一时期,故染色体的收缩有差异而导致绝对长度在同一物种或个体不同细胞间发生差异,针对这种情况,在分析中常用染色体的相对长度来表示。 在染色体长度测量中,对染色体的两条臂要分别测量,一般随体不计入染色体长度内。 2.着丝粒的位置:每条染色体都有一着丝粒,其位置可因不同染色体而异。由于着丝粒把染色体分为 两个染色体臂:长臂和短臂,它们的比率(即臂比)便可确定着丝粒的位置。 3.付缢痕的有无和位置:有些染色体上除着丝粒,还另有一不着色或缢缩变细的区域称符缢痕。 4.随体的有无、形状和大小:有些染色体在短臂的末端有一棒状小体称为随体,随体和染色体臂之间 常以付缢痕相隔,具随体的染色体称SAT染色体。 〖材料和方法〗 细胞有丝分裂永久制片或其中期染色体图象的放大照片。 〖用具和药品〗 剪刀、直尺、胶水。 〖实验步骤〗 (一)染色体标本的制备 1.制片 2.观察制片,选择理想的中期分裂相细胞进行显微摄影,冲洗放大照片 (二)染色体组型分析 1.染色体计数

染色体核型分析

姓名程开源系年级2010级临床医学八年制同组者孙琳、孙晶鑫、窦云德 科目分子细胞生物学题目染色体核型分析学号201000232012 【实验目的】 1.了解小白鼠睾丸细胞染色体的形态及数目。 2.初步掌握小白鼠睾丸细胞染色体的玻片标本制作方法。 3.观察动物细胞染色体的数目和形态。 【实验原理】 染色体的制备在原则上可以从所有发生有丝分裂的组织和细胞悬浮液中得到。最常用的途径是从骨髓细胞、血淋巴细胞和组织培养的细胞中制备染色体。小型动物的染色体制片最好最有效的材料就是骨髓组织。骨髓细胞中,有丝分裂指数相当高,因此可以直接得到中期细胞而不必象淋巴细胞或其它组织那样要经过体外培养;对大型动物通常采用对骨骼、脊或胸骨穿刺术吸取红骨髓,小型动物多采用剥离术取股骨以获得骨髓细胞。 制作染色体标本的先决条件 1. 细胞具有旺盛的分裂能力 选择活跃的组织:胸腺,骨髓,睾丸,小肠 施加药物使细胞分裂:PHA 2. 设法得到大量的中期细胞:秋水仙素 (1) PHA:粗细胞分裂,使淋巴细胞返幼,变为淋巴母细胞 (2) 秋水仙素:破坏微管装配,使纺锤体不能形成,使大量细胞停止在分裂中期。 (3) 低渗作用:水进入细胞内,细胞内容空间变大,染色体间的距离拉大,易于染色体展开 (4) 空气干燥:使细胞和染色体展开 (5) 固定:用甲醇:冰醋酸=3:1作用使蛋白质变性,对染色体内的组蛋白讲,变性后硬度增加,保持了染色体的“及时形态”,对细胞膜蛋白讲,变性使细胞膜硬度增强,形成屏障作用,防止了细胞内物质外溢和丢失。 对于小鼠精巢染色体标本的制作,一般包括以下几个要点: 1. 用一定剂量的秋水仙素破坏纺锤丝的形成,使细胞分裂停滞在中期, 使中期染色体停留在赤道面处; 2. 用低渗法使将细胞膨胀, 以至于在滴片时细胞被胀破, 使细胞的染色体铺展到载玻片上; 3. 空气干燥法可使使细胞的染色体在载片上展平, 经Giemsa染色后便可观察到染色体的显微图象。 【实验材料】 1.材料:小白鼠。 2.试剂:秋水仙素、0.3%KCl溶液、甲醇、冰醋酸、磷酸缓冲液(pH=6.8)吉 姆萨原液。 3.器械:手术刀、手术剪、镊子、试管架、解剖盘、注射器、针头、吸管、离 心管、离心机、玻片(冰片)、天平、试镜纸、二甲苯、吸水纸、香柏油、烧杯、水浴锅。 【实验步骤】 4.取雄性小鼠以每克体重4ug注射秋水仙素,经14-16小时后,断头法杀死小 鼠,取出睾丸,用生理盐水(0.9%的NaCl)吸去血污。 5.放入装有1ml 0.3% KCl 液的小烧杯中剪碎(呈乳白色)。

人类染色体核型分析方法

人类染色体核型分析方法 实验原理 核型(Karyotype)一词在20世纪20年代首先由苏联学者T. A. Levzky 等人提出。核型分析的发展有三项技术起了很重要的促进作用,一是1952年美籍华人细胞学家徐道觉发现的低渗处理技术,使中期细胞的染色体分散良好,便于观察;二是秋水仙素的应用便于富集中期细胞分裂相;三是植物凝集素(PHA)刺激血淋巴细胞转化、分裂,使以血培养方法观察动物及人的染色体成为可能。 核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体数目、大小、形态特征等。核型分析是对染色体进行测量计算的基础上,进行分组、排队、配对并进行形态分析的过程。核型分析对于探讨人类遗传病的机制、物种亲缘关系与进化、远缘杂种的鉴定等都有重要意义。将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征描绘下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像称为核型模式图,它代表一个物种的核型模式。1960年,丹佛会议上,提出了人类有丝分裂染色体命名标准体制草案,为以后的所有命名方法奠定了基础。1963年,伦敦会议上,正式批准Patan 提出的A、B、C、D、E、F、G七个字母表示七组染色体的分类法。1966年,芝加哥会议上,提出人类染色体组和畸变速记符号的标准命名体制。 A组(1-3号)

1号:最大的中央着丝粒染色体,长臂靠近着丝粒外有次缢痕。2号:最大的亚中着丝粒染色体。 3号:中央着丝粒染色体,比1号小三分之一。 B组(4-5号):为较大的亚中央着丝粒染色体,二者不易区分。C组(6-12号,X):中等近中央着丝粒染色体,彼此难区分。 6、7、9、11号:着丝粒略近中央。 8、10、12号:偏离中央。 9号:q有次缢痕。 X位于6、7之间。 D组(13-15号):中等近端着丝点染色体,p常有随体。 E组(16-18号) 16号:中等中央着丝粒染色体,q上有次缢痕。 17号:较小,近中央着丝粒染色体。 18号:较小,近中央着丝粒染色体,p比17号更短。 F组(19-20号):小的中央着丝粒染色体,彼此不易区分。 G组(21-22号,Y):小的近端着丝粒染色体。 21、22号:p常有随体,q常呈分枝状彼此不易区分。 Y:p无随体,q通常平行靠近 实验试剂 Geimsa染色液等。 实验设备 摄影显微镜,显微测微尺,染色缸,吹风机等。

实验七染色体核型分析

【实验项目】染色体核型分析 实验室名称显微分析实验室实验室地点 学时 2 实验类型验证每组人数2-4 选做或必做必做 实验目的通过几种生物染色体标本的观察,掌握染色体核型分析的方法 内容提要生物染色体标本的观察;染色体核型的分析 重点难点染色体核型的分析方法 主要仪器及 显微镜、尺子、剪刀 耗材 实验七:染色体核型分析 〖实验目的和要求〗 观察分析细胞有丝分裂中期染色体的长短、臂比和随体等形态特征;学习染色体组型分析的基本方法和技能。 〖实验原理〗 染色体组型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、型态与功能之间的关系所不可缺少的重要手段。染色体组是指二倍体生物配子中所含的染色体总称,常以“X”表示。 同一物种的同一染色体组内各染色体的形态、结构和连锁群是彼此不同的,但它们却相互协调,共同决定生物性状的发育。 研究染色体组型的方法,一是靠有丝分裂时染色体的形态特征,另一是靠减数分裂时染色体的形态和特征。本实验着重介绍有丝分裂的染色体组型分析。 细胞有丝分裂中期是识别染色体个性特征的最佳时期,而染色体组型分析就是进行染色体特征的鉴别和描述,其形态的鉴别主要依据染色体的长度、着丝粒位置、付缢痕的有无和位置、随体的有无、形状和大小等资料进行分析。现分别介绍如下: 1.染色体长度,同一染色体组内各染色体的长度是不一致的,其绝对长度可在显微镜上测量,或用放大 照片测量后换算。由于染色体制片过程中使用的药剂及方法不同,另外供观察的细胞分裂不可能保证同一时期,故染色体的收缩有差异而导致绝对长度在同一物种或个体不同细胞间发生差异,针对这种情况,在分析中常用染色体的相对长度来表示。 在染色体长度测量中,对染色体的两条臂要分别测量,一般随体不计入染色体长度内。 2.着丝粒的位置:每条染色体都有一着丝粒,其位置可因不同染色体而异。由于着丝粒把染色体分为 两个染色体臂:长臂和短臂,它们的比率(即臂比)便可确定着丝粒的位置。 3.付缢痕的有无和位置:有些染色体上除着丝粒,还另有一不着色或缢缩变细的区域称符缢痕。 4.随体的有无、形状和大小:有些染色体在短臂的末端有一棒状小体称为随体,随体和染色体臂之间 常以付缢痕相隔,具随体的染色体称SAT染色体。 〖材料和方法〗 细胞有丝分裂永久制片或其中期染色体图象的放大照片。 〖用具和药品〗 剪刀、直尺、胶水。 〖实验步骤〗 (一)染色体标本的制备 1.制片 2.观察制片,选择理想的中期分裂相细胞进行显微摄影,冲洗放大照片 (二)染色体组型分析 1.染色体计数 2.染色体测量和计算根据放大图片并安下表测量和计算: 编号长臂短臂

染色体核型分析

细胞遗传学(染色体核型)分析 克隆性染色体异常是诊断恶性血液病的重要依据。许多特异性染色体畸变和特定的恶性血液病亚型相联系,因而成为恶性血液病诊断分型的重要指标;诊断时的染色体核型对恶性血液病具有独立的预后价值,对于治疗方案的选择具有指导意义;同时染色体畸变可作为监测白血病缓解、复发及突变的重要参考指标,也为分子学研究提供了重要线索。比如t(9;22)异常的急性淋巴细胞白血病、复杂染色体异常的白血病预后很不好,应尽早进行异基因造血干细胞移植等。WHO制定的恶性血液病分型系统中,将染色体核型作为最重要的分型及诊断指标,发现重现性异常的染色体可提前作出AML的诊断。很多染色体异常导致特异性的白血病融合基因。染色体分析除用于各类恶性血液病患者,如急、慢性白血病、MDS、MPNs、淋巴瘤、多发性骨髓瘤(MM)患者外,还可用于儿童遗传性疾病、先天性畸形的染色体检测,以及习惯性流产、不孕不育等疾病的诊断。但是染色体分裂相的制备和分析具有一定的难度,需要时间长,因此导致临床染色体的诊断缺乏及时性,往往发报告时间需要一个月甚至更长的时间;染色体核型分析需要细胞分裂才能完成,因此需要细胞具有良好的分裂活性,部分患者的细胞不分裂就不能观察到可供分析的中期分裂相(正常染色体分裂相,核型排列后如图3和图4),在一定程度上影响了患者的确诊和治疗。此外染色体一般只能分析20-30个分裂相细胞,敏感性只有百分之一,当异常细胞比例较低时,也难以发现异常的染色体。异常染色体核型的判断需要经验丰富的技术人员,尤其对一些复杂染色体异常,或异常较小的染色体,往往难以正确判断。采用染色体全自动扫描暨自动核型分析系统可以加快染色体检测和发报告速度。通过加用一些促细胞分裂的试剂可增加可供分析的核型。

实验一 染色体核型分析

实验一 染色体核型分析 一、实验目的 1.了解人类正常染色体核型的组成; 2.掌握人类染色体核型分析的方法; 二、实验原理: 各种生物染色体的形态,结构和数目都是相对稳定的。染色体核型:指一个物种所特有的染色体数目和每一条染色体的形态特征。如人类体细胞中共有23对染色体,22对常染色体,一对性染色体。 细胞分裂中期是染色体的形态结构最典型的时期,通过显微镜摄影,将选取伸展良好,形态清晰,有代表性的细胞分裂相进行高倍拍摄放大,得到照片,该核型可以代表该个体的一切细胞的染色体组成。 从染色体玻片标本和染色体照片的对比分析,进行染色体分组,并对组内各染色体的长度,着丝点位置,臂比和随体有无等形态特征进行观测和描述,从而阐明生物的染色体组成,确定其染色体组型,这种过程称为染色体组型分析。染色体组型分析也称核型分析。 染色体长度测定:可在显微镜下用测微尺直接测量或在放大的照片上测量得到。通常以微米表示。 绝对长度:不稳定,只有相对意义。 相对长度:是每条染色体的绝对长度与正常细胞全部染色体总长度的比值,通常用百分比表示。是稳定的比较可靠的数据。 着丝粒的位置:常用Evans 提出的方法,即以染色体的长臂(L )和短臂(S )的比值来表示。 在常规染色的情况下,不可能全部识别每个染色体,因此根据染色体的长度和着丝点的位置,可将正常人的染色体分为7组,即A 、B 、C 、D 、E 、F 和G 组,其分布如下: 这7组染色体的主要特征如下: A 组:第1,2,3染色体.在染色体中是最大的三对染色体,按长短和着丝点的位置彼此可以分开. B 组:第4、5染色体,具有亚中部着丝点的两对大型染色体,第4比第5稍长些,彼此较难于区分。 C 组:第6、7、8、9、10、11和12染色体。具亚中部首丝点的中型染色体。第6、7、8和11染色体的着丝点比第9、10、12染色体的着丝点更近于中央。组内各染色体的大小也略有不同。该组内的各染色体较难于配对和确定。x 染色 M m sm st t 1 1~1.7 1.7~3.0 3.0~7.0 7.0以上 正中着丝粒 中部着丝粒 近中着丝粒 近端着丝粒 端部着丝粒 表示符号 臂比(S/ L )

细胞学自主实验 染色体核型分析

人体外周血淋巴细胞培养、染色体制备及染色体核型分析 09级一班 3组 摘要:细胞培养是指在体外模拟体内的生理环境,培养从机体中取出的细胞,并使之生存和生长的技术为细胞培养技术。外周血中的小淋巴细胞几乎都处于G1期或G0期的非增殖状态。体外培养时经一定剂量的植物血凝素(PHA)刺激,T淋巴细胞可转变为淋巴母细胞,重新进入增殖周期,进行有丝分裂。处于增殖期的培养淋巴细胞经过秋水仙素处理,可停留在分裂中期或早中期,这一时期的染色体形态为棒状结构,是观察分析染色体的最佳时期 一、实验目的 1.学习人体细胞离体培养的方法; 2.掌握制作人染色体标本的方法; 3.观察人类染色体的形态和染色体数目; 4.熟悉染色体核型分析。 二、实验原理 细胞培养是一种程序复杂而又要求十分严谨的实验技术。要使细胞在体外长期生存,必须模拟体内环境,共给细胞存活所必需的条件。如供给适量的水、无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖以及有关的生长因子;氧气及适宜的温度;注意调节其外环境的酸碱度(pH)与渗透压;以及为排除细胞代谢产物的危害,保持良好适宜的外环境而进行必需的传代等等。所有这一切条件与操作都要保持在无菌条件下进行。 外周血淋巴细胞是不能增殖的分化细胞群,在体外无菌培养条件下,若于培养基中植物凝集素(PHA)则可刺激处于G。期的淋巴细胞转化为淋巴母细胞,重新获得有丝分裂的能力,经一段时间的培养即可获得大量分裂期细胞以供染色体分析。秋水仙素(或秋水酰胺)可通过干扰微管组装而抑制纺锤丝形成,使细胞分裂顺利进入后期而停滞于中期,从而可在短期内积累大量最适于进行染色体分中期分裂相。此外,秋水仙素还能使染色单体缩短、分开,使染色体呈现明显形而利于辨认与观察。 染色体标本制备过程中有两个重要环节,其原理是:(1)低渗处理:目的是使水分通过细胞膜向细胞内渗入,导致转化的淋巴细胞染色体进一步分散而利于分析。同时,低渗处理还可使红细胞质膜破裂,经后血影浮于上清中被去除,后续的固定过程主要针对淋巴细胞,改善了淋巴细胞的固定质量及标本质量。(2)固定:目的在于尽快使细胞的结构固定于接近存活的状态,以便作进一步处理,若不固定则可因细胞内蛋白质分解而导致结构变化。染色体研究中常用固定液为甲醇一冰醋酸(3:1)固定液。冰醋酸渗透力强,固定迅速,但易使组织膨胀而甲醇则可使组织收缩,两者混合使用能抵消各自的缺点,得到较好的固定效果。 各种生物染色体的数目、形态和结构都是恒定的。染色体核型或组型,指一个个体或物种的特有的染色体构成,包括染色体数目以及每一条染色体所特有的形态特征(染色体的长度、着丝粒的位置、臂比值、随体的有无、次级缢痕(缢痕:中期染色体染色很浅且呈狭细的部位,此处染色质呈非螺旋化。)的数目及位置、异染色质的分布等)。核型是物种最稳定的性状和标志,通常在体细胞有丝分裂中期时进行核型的分析鉴定,也可利用减数分裂期的染色体进行分析鉴定。