历史学科五大核心素养专题复习

历史学科五大核心素养专题复习

一、转理念——“事情正在起变化”:立德树人+学科素养+核心价值

1、关注国家大势:

党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代这一关键时期召开。

考试中心将迅速掀起学习宣传和贯彻落实党的十九大精神的热潮,用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来。

——教育部考试中心主任钢、党委书记桔《牢记立德树人使命,写好教育考试奋进之笔》

2、关注方针政策:

(1)2014 年3 月,教育部印发了“关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务”的意见,“核心素养”这个崭新的概念首次出现在了国家的文件中,并被置于“未来基础教育改革之灵魂“的地位。

(2)2017年8月,教育部发布了2017年新版课程标准实施指导意见,指出学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是通过某学科学习而逐步形成的关键能力、必备品格与价值观念。

3、关注顶层设计:

(1)舆论导向

钢(教育部考试中心主任)

《坚持以立德树人为核心深化高考考试容改革》2015-07

《围绕高考核心功能,全面深化考试容改革》2017-10

《牢记立德树人使命,写好教育考试奋进之笔》2018-03

于涵(教育部考试中心副主任)《高考改革与核心素养》2017-11

徐奉先(教育部考试中心,研究员)《恢复高考40年历史学科考试命题评述》

(2)《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》明确提出高考考试容改革注重顶层设计、统筹谋划,突出考试容的整体设计,科学构建高考评价体系。

通过“立德树人、服务选拔、导向教学”这个三位一体的核心立场,回答了“为什么考”的问题;

通过“核心价值、必备知识、关键能力、学科素养”四层考查目标,回答了高考“考什么”的问题;

通过“基础性、综合性、应用性、创新性”四个方面的考查要求,回答了“怎么考”的问题。

(3)《普通高中历史课程标准》(2017年版)、考试大纲

2017年版的《普通高中历史课程标准》指出:历史课程要将培养和提高学生的历史学科核心素养作为目标,使学生通过历史学习,逐步形成具有历史学科特征的必备品格和关键能力。进一步明确历史学科核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面。

2019年高考历史考试大纲指出:高考历史科要求考查考生对基本历史知识的掌握程度;考查学科素养和学习潜力;注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力;考查考生的人文精神与素养,引导其实现德智体美劳全面发展。(与18年考纲相比新增的部分)

二、定方向——“高考是指挥棒”:立德树人+服务选拔+引导教学

2018年高考历史试题贯彻落实考试容改革要求,以高考评价体系为依托,注重考查核心价值、必备知识、关键能力和学科素养,突出基础性、综合性、应用性及开放性。试卷结构合理,难度适宜,有利于高校选拔新生和助推素质教育发展。

1.聚焦立德树人,发挥历史学科育人导向作用。

(1)引导考生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观;

(2)汲取人类优秀文明成果,引导考生塑造健全人格,形成正确的世界观、人生观和价值观;

(3)为高校选拔具有家国情怀的学生;

(4)引导中学落实党和国家对历史教育的要求,培养社会主义合格的建设者和接班人;

2.落实依纲考试,凸显考试与素质教育要求的在联系。

(1)强调必备知识,避免“偏、难、怪、深”;

(2)找准关键能力,支撑学生终身发展;

(3)注重学科素养培养,引导学生适应时代发展要求;

3.优化考试理念,体现素质教育基本要求。

(1)夯实学习基础,考查学科主干容;

(2)古今贯通,中外结合,考查知识的整合、迁移能力;

(3)注重历史对现实的关照,以史为鉴;

(4)创设新情境,提高对历史与现实的认识水平;

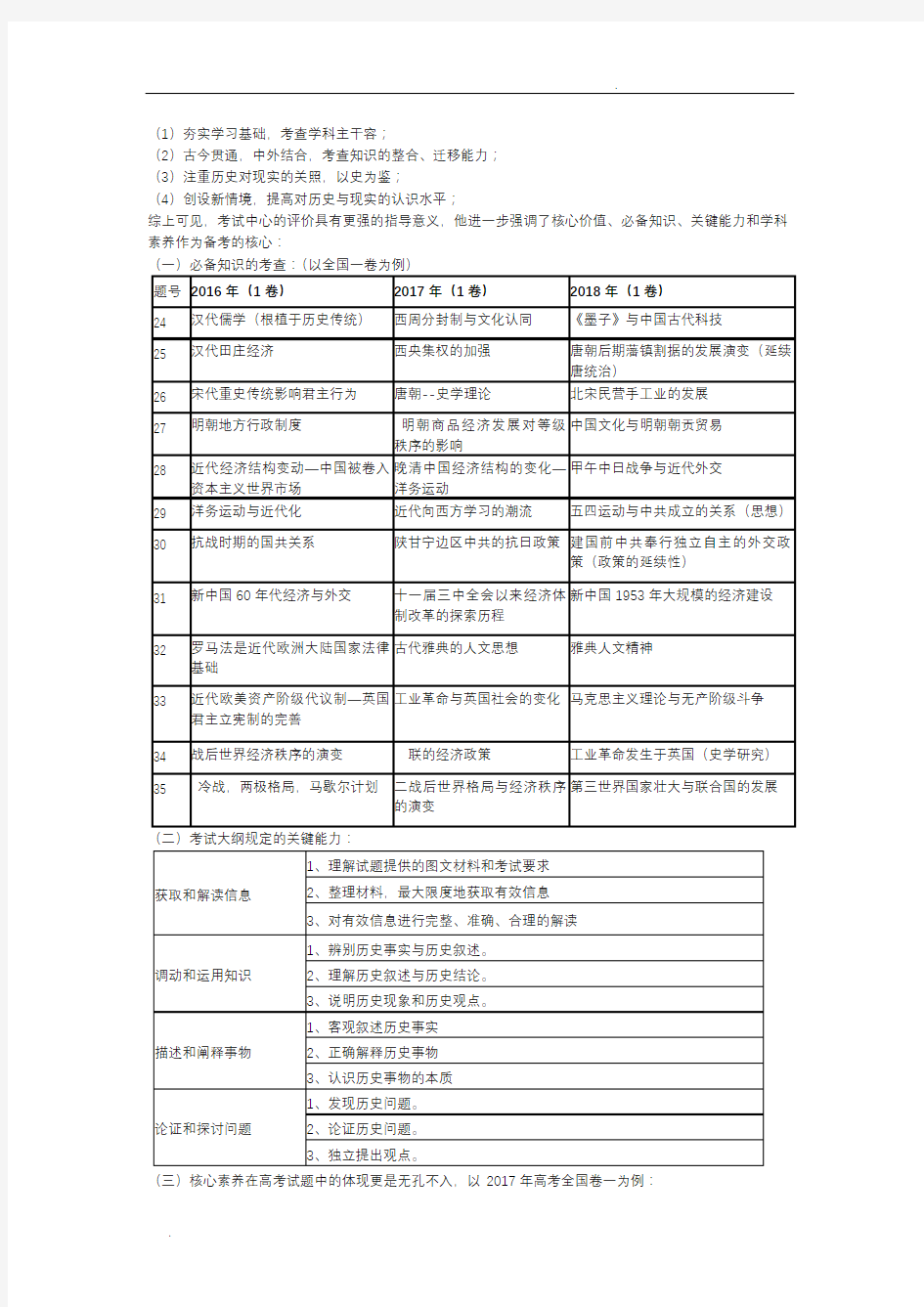

综上可见,考试中心的评价具有更强的指导意义,他进一步强调了核心价值、必备知识、关键能力和学科素养作为备考的核心:

(二)考试大纲规定的关键能力:

(三)核心素养在高考试题中的体现更是无孔不入,以2017年高考全国卷一为例:

总之,高考试题“素养立意”渐成常态。试题基本上是以时空观念定位、唯物史观指导,着力考查学生的史料实证、历史解释及家国情怀。试题都有明确的时间提示,或为直接的数字提醒、或为历史概念呈现、或以历史事件告知,将试题置于特定历史背景之下,考查其时代特征。

三、巧实干——“穿旧鞋走新路”:旧教材+新高考+新理念+新课程

新一轮的课程改革理念已经转化,新的课程标准已经颁布,许多省份新高考方案已经开始实施,但是,教与学的载体在当前仍然是旧教材。基于历史学科核心素养下的高三历史学科复习和备考却必须发生翻天覆地的变化。

(一)通晓学科素养,把握备考主线

1.核心素养的三个维度

⑴价值观念:社会主义核心价值观;⑵必备品格:政治思想品格、道德品格、史学品格(求真精神、贯通意识、批判思维)⑶关键能力:运用科学的史学理论和方法来认识和解释历史的能力。(①运用唯物史观的基本观点认识并说明历史事物的能力;②掌握历史时序,将历史事物置于特定时空下进行分析的能力;

③收集、辨析并能运用史料的能力;④解释历史的能力,包括能运用归纳、概括、比较等思维方法分析历史事物的能力;科学解释历史事物,认识事物本质的能力;全面、客观评价历史人物、历史事件以及历史现象的能力;发现和论证历史问题,独立提出观点的能力。)

2.核心素养的五个方面

四.历史学科五大核心素养

(一)唯物史观

课标要求:

(1)了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;

(2)能够正确认识人类历史发展的总趋势;

(3)能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

课标解读:

一是认识层面上的要求,通过历史课程学习,要了解唯物史观的基本观点和方法,能够正确认识人类历史发展的总趋势。

唯物史观是一个博大精深的理论体系,其对历史学科的意义突出地体现在两方面:(1)唯物史观揭示了社会历史的客观基础,阐述了社会历史发展中的社会存在与社会意识关系、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。(2)阐述了社会历史的辩证运动,揭示了人类社会形态由低级到高级的发展规律。

对于高中学生而言,应了解唯物史观如下基本理论和观点:①社会存在决定社会意识。

②生产力决定生产关系。③经济基础决定上层建筑。④正确运用阶级分析法。⑤人民群众是历史的创造者。⑥人类社会形态经历了从低级阶段向高级阶段的发展。

二是运用层面上的要求,能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

高考考查立足点:

1.具体问题具体分析,审视社会现象。对历史的评价应该放在具体的历史环境中,历史不具有重复性,任何历史事物都是具体的和唯一的,不以现在的标准苛求古人。

2.一分为二辩证看待,评判人物事件。运用辩证法分析历史事件,学会一分为二地分析历史问题,掌握唯物史观的立场、观点和方法。

3.基本观点灵活运用,阐释历史进程。

(1)要注意以下几种基本的唯物史观,如生产力与生产关系的关系问题,辩证评价历史人物和历史事件的问题,具体问题具体分析的问题,一定时期的思想文化是一定时期政治、经济反映的问题。

(2)政治、经济状况与文化的关系:一定时期的思想文化是一定时期政治、经济的反映。如儒学思想因不符合当时诸侯国争霸战争,富国强兵的需要在春秋战国时期未占据统治地位;而经董仲舒改造后的新儒学就迎合了汉武帝加强中央集权的需要,成为正统思想。

★考题示例

1.(2018·全国新课标卷Ⅰ文综·24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》A.汇集了诸子百家的思想精华B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶D.体现了贵族阶层的旨趣

【核心素养】唯物史观、历史解释、家国情怀

【解析】《墨子》中关于“圆”“直线”“正方形”“倍”“杠杆原理”“机械制造”等的记载或论述都是先时期劳动人民对日常生产、生活方面实践经验的总结和思考,是劳动人民智慧的结晶,故C项正确;材料中只提及《墨子》中关于一些数学和物理知识的记载,体现的是墨家自身的特色思想和成就,并未体现出其它学派的思想主,故A项错误;《墨子》中有关于数学、物理学、机械制造等方面碎片化科学成就,不足以说明形成了完整的科学体系,且中国古代传统科技一直未形成完整的科学体系,故B项错误;墨子是小生产者的代表,其科技成就主要是对劳动人民日常生产、生活实践经验的提炼和总结,而战国时期的贵族阶层更多关心的是“政治领域的变迁”或“国之大事”,故D项错误。答案为C

2.(2017Ⅰ卷,27)明前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套严格规定,例如官员不得使用玉制器皿等。到明后期,连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿。这一变化反映了A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序

C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气

解析:本题考查经济、政治与文化的关系。明朝“官员不得使用玉制器皿等。到明后期连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿”反映的应是君主专制统治的削弱而不是加强,故A项错误;明朝后期,随着商品经济的迅速发展,民营手工业超过官营手工业,玉制器皿数量随之大大增加,以致于“连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿”,也说明经济的发展对等级秩序形成冲击,故B项正确;“连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿”使用玉制器皿并非局限于市民,且材料并没有涉及伦理观念,故C项错误;“连低级官员乃至普通人家也都使用玉制器皿”说明当时使用玉制器皿的现象非常普遍,并非仅限于低级官员,故D项错误。答案:B

3.(2018·全国I卷,26)北宋前中期,在今井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹简井,井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件成待遇不满意,辄另谋高就。这反映出当时()

A.民营手工业得到发展

B.手工业者社会地位高

C.雇佣劳动已经普及

D.盐业专卖制度解体

解析:本题考查经济基础与上层建筑的关系,根据材料中“井主所雇工匠”等信息可以判断,这些竹简井属于民营手工业,数量成百上千,因此A正确。材料无法体现手工业者社会地位是否提高,B错误。雇佣劳动是否已经普及无法决断,C错误。专卖制度已经解体的结论无法判断,D错误。答案为A。

(二)时空观念

课标要求:

(1))知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;

(2))知道划分历史时间与空间的多种方式,并能够运用这些方式叙述过去;

(3))能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联;能够在不同的时空框架下对史事作出合理解释;

(4))在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察。

课标解读:

课标提出了五点要求。前两点是认识层面要求,要求学生知道历史是什么?后三点是运用层面要求,要求学生能够做什么?时空观念,包括两个基本观念。一是时序观念。二是空间观念。时空观念这一核心素养,既是认识历史的观念,也是认识历史的方法。

高考考查立足点

(1).以时空为基础,感知历史事实。

历史时间常以世纪、年代、历史阶段术语、历史时期、朝代等形式表达。时空观念强调将所有认识的史事置于具体的时空条件下进行探讨。高考考查特定史事与特定的时空和联系,考查划分历史时间与空间的多种形式,并能运用这些方式描述。

(2).以时空为依据,得出历史结论。

历史研究对象是人类的过往经历,历史的连续性首先表现为时序性。清晰的时间概念方能让考生准确的时间定位,并联系时代背景进行分析,最终得出历史结论。高考对时空观念的考查侧重于按照时间顺序和空间要素构建历史事件、人物、现象之间的相互联系,以时空为依据得出历史结论。

(3).以时空相结合,认识历史规律。

任何历史事件都是在特定、具体的历史时间和地理条件下发生的。只有将史事置于历史进程的时空框架当中,将历史信息进行整合,并上升到对历史的理性认识,才可能对史事有准确的理解,认知历史规律。

时空观念核心素养的培养路径

(1).了解世纪、年代、前期、中叶、后期等关于时间表达方式;

(2).认识历史地图,掌握古今地名位置及区别;

(3).依时间顺序编制史事发展进程的图表(如大事年表);

(4).划分历史阶段,总结阶段特征;

(5).梳理中外共时性大事年表,分析中外共时性问题;

(6).独立探究、用时间术语、分期方式结合历史背景和历史进程影响,论述自己对历史发展的认识。

★考题示例

1.(2018·全国卷Ⅰ,33)1847年6月,正义者同盟改名为共产主义者同盟,以“全世界无产者,联合起来”的新口号代替“人人皆兄弟”的旧口号,并规定同盟的目的是:“通过传播财产公有的理论并尽快地求其实现,使人类得到解放。”这一变化说明

A.共产主义者同盟接受了马克思的革命理论

B.马克思主义的诞生推动了无产阶级的斗争

C.工人运动在欧洲的主要资本主义国家开始兴起

D.无产阶级与资产阶级的矛盾成为社会主要矛盾

解析:本题需结合1847年6月这一时间。根据材料,正义者同盟的名称、口号(都是非常重要的容)都发生了更改,且名称、口号目的都是马克思主义的容,说明他们接受了马克思的革命理论,故A正确。马克思主义诞生是1848年,故B错。工人阶级开始兴起是在19世纪30年代,故C错。社会主要矛盾应该是资本主义的基本矛盾,故D错。答案:A

2.(2017年全国卷Ⅰ30)陕甘宁边区政府在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的根据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”这一精神的贯彻

A.推动了土地革命的顺利开展

B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础

D.壮大了反抗国民党政府的力量

【解析】由材料中的“陕甘宁边区政府”直接判断材料显示的是抗日战争时期,题干文件容包括“地主、资本家”的平等权利,属于抗日民族统一战线政策,B正确。土地革命在1927—1937年,不是抗日战争时期,A不正确。国民革命发生在1924—1927年,C不正确。抗日战争时期是国共合作时期,材料“工人、农民、地主、资本家”平等权利,说明中共在维护抗日民族统一战线大局,不是为了对抗国民政府,D不正确。

3.(2018·全国卷Ⅰ,29)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”这场争论

A.确定了新主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

解析:材料反映了五四运动后,社会主义思想在中国引起争论,有赞成,也有反对。这场争论客观上促进了社会主义思想的传播和影响,为中共的成立准备了条件。故C正确。A、B、D的结论都无法根据材料得出,“确定了”“认清了”“消除了”都是完成时,片面解读了材料或者完全错误地解读了材料,跟材料意思不符。

(三)史料实证

概念释疑

史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,这是历史学的重要方法。

对历史的叙述、理解、解释、评判等都要建立在史料证据的基础上。具有实证意识并学会运用证据,既是学习和认识历史的重要方法,也是学习和认识历史的核心问题。史料包括文献记载和考古发现的各种实物。文献记载出于人们的口传笔录,反映一定社会观念的“思想的痕迹”,实物史料是前人的生活用品、生产资料和社会交际工具的遗存,是人们在具体的历史时空围的“行为的痕迹”。历史学是一门注重逻辑推理和严密论证的实证性的人文学科。对历史

的探究应以求真为目标,以史料为依据。

课标要求

(1)知道史料是通向历史认识的桥梁,了解史料的多种类型,掌握搜集史料的途径与方法;

(2))能够通过对史料的辨析和对史料作者意图的认知,判断史料的真伪和价值,并在此过程中体会实证精神;

(3)能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识;能够以实证精神对待历史与现实问题。

课标解读

课标提出了三层要求:一是要认识史料的重要性,并知道什么是史料。二是能收集并辨析史料。三是能运用史料进行实证,并据此提出自己的历史认识。

高考考查立足点

1.以史料实证灵活考查知识迁移能力

高考历史以材料为命题的主要依据,文字材料、图片材料、表格材料被大量引入试题,“题在书外,理在书中”已成为历史高考的常态。表面上看新材料、新情境、新问题超越了教材,实际上从能力考查的角度来说,则是考查了学生的知识迁移能力。

2.以史料实证灵活考查问题理解能力

高考考查侧重于从史料中提取有效信息作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识,以实证精神处理历史与现实问题。

3.以史料实证灵活考查观点论证能力

根据材料给出的观点,结合所学知识进行论证,形成新的问题视野,构建属于自己的历史叙述,从而考查“史由证来,论从史出”的证据意识。

★考题示例

表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.皇帝世民与薛举战于泾州

B.文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败

D.世民患病导致了战役失败

解析:试题之中四则材料都提到与唐军战败有关。材料之中显示的是“唐武德元年”,应该是唐朝初年,材料1、3分别都叙述了“王”字样,应该排除A;且材料三中明确说明“王世民为西讨元帅”应该排除B;四则材料只有一处叙述世民患病导致了战役失败,孤证不立,故D错误。

2.(2018·全国新课标卷Ⅰ文综·25)据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

表2 “安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表