轮状病毒肠炎临床路径(医师篇)

轮状病毒肠炎临床路径(医师篇)

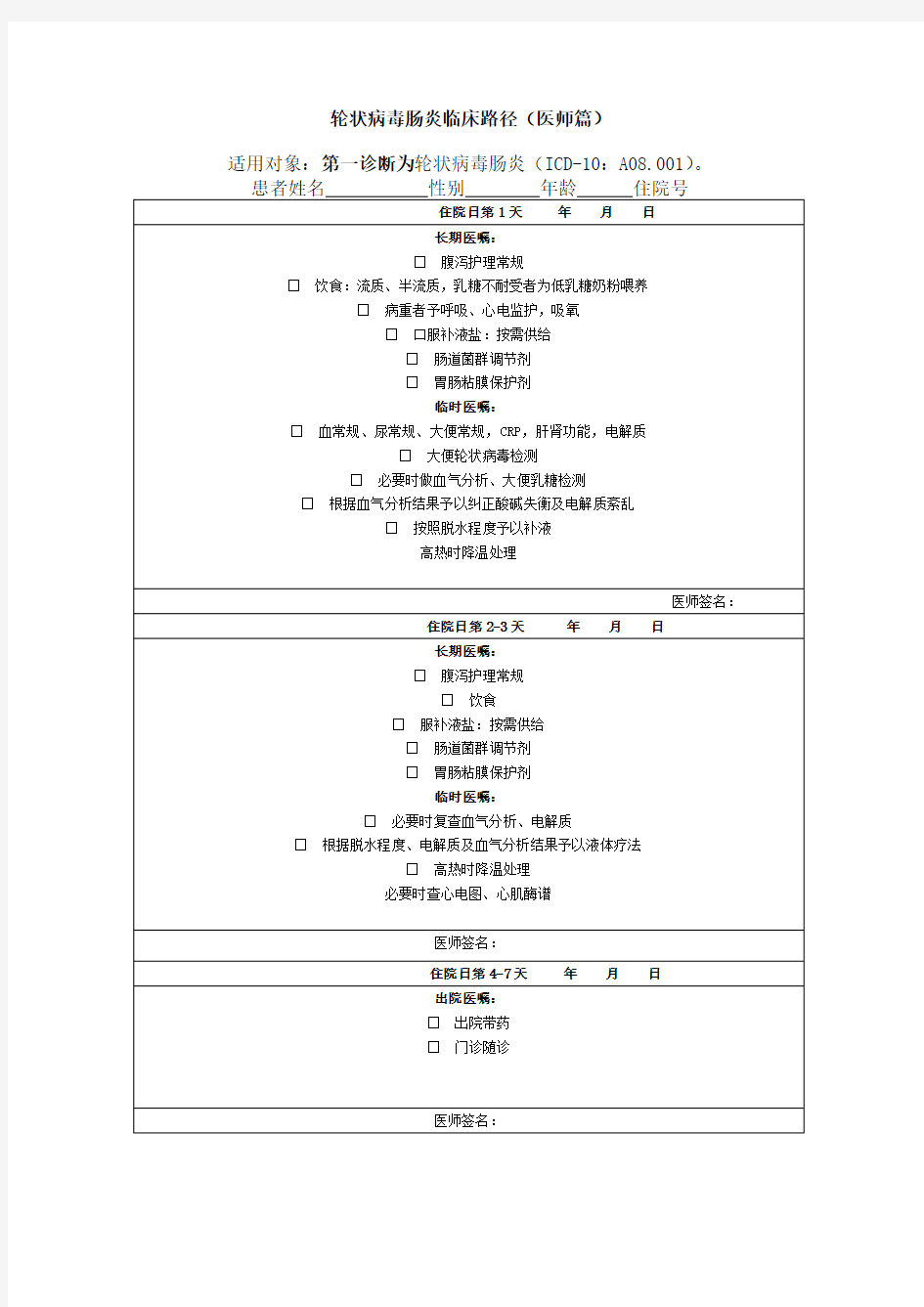

适用对象:第一诊断为轮状病毒肠炎(ICD-10:A08.001)。

儿童消化系统解剖生理特点.

第五章消化系统疾病 学习要点 1. 儿童消化系统的解剖生理特点。 2. 鹅口疮及疱疹性口腔炎的临床表现与治疗要点。 3. 儿童腹泻病的病因、发病机制及轮状病毒性肠炎的临床特点。 4. 轻型腹泻与重型腹泻的临床特点与治疗原则。 5. 脱水程度和性质的判定以及儿童腹泻病治疗中液体疗法的运用。 第一节儿童消化系统解剖生理特点 一、口腔 口腔为消化道的起端,具有吸吮、吞咽、咀嚼、消化、味觉、感觉和语言等功能。足月新生儿出生时已具有较好的吸吮和吞咽功能。新生儿及婴幼儿口腔黏膜薄嫩,血管丰富,唾液腺发育不完善,唾液分泌少,口腔黏膜干燥,易受损伤和感染。 3 个月以下婴儿唾液中淀 粉酶含量低,故不宜喂淀粉类食物。3?4个月时唾液分泌开始增加,但因婴儿口底浅,不 能及时吞咽全部唾液,常发生生理性流涎。 二、食管 新生儿和婴儿的食管呈漏斗状,黏膜纤弱、腺体缺乏、弹力组织及肌层发育不完善,食管下段括约肌发育不成熟,故10个月以下婴儿常发生胃食管反流。 三、胃婴儿胃呈水平位,贲门括约肌发育不成熟(松弛、张力低)而幽门括约肌发育良好,特别是吸奶时常吞入过多空气,故易发生生理性溢乳和呕吐。胃黏膜有丰富的血管,但腺体和杯状细胞较少,胃酸和各种酶的分泌少且酶活力较低,消化功能差。儿童胃容量随年龄增长而逐渐增加,新生儿期约为30?60ml ,1?3个月时为90 ?150ml ,1岁时为250 ?300ml , 5 岁时为700?850ml。胃排空时间随食物种类不同而异,水的排空时间为 1.5?2小时,母乳 2?3 小时,牛乳3?4小时;早产儿胃排空更慢,易发生胃潴留。 四、肠 儿童肠管相对比成人长,为身长的5?7倍(成人仅为4倍)。肠黏膜富含血管和淋巴组织,利于食物的消化吸收;但由于肠壁薄、通透性高且屏障功能差,肠内毒素、消化不全产物和过敏原等易经肠黏膜吸收入血,引起全身感染和变态反应性疾病。婴幼儿肠黏膜肌层发育差,肠系膜柔软而长,固定性差,易发生肠套叠和肠扭转。婴儿大脑皮层功能发育不完善,进食时常引起胃- 结肠反射,故大便次数常多于成人。

轮状病毒疫苗

轮状病毒疫苗 WHO立场文件1 依据为各成员国提供卫生政策方面指导意见这一职责,世界卫生组织(WHO)就预防具有全球公共卫生影响的疾病的疫苗及联合疫苗问题,发布一系列定期更新的立场文件。这些文件着重关注疫苗在大规模免疫规划中的使用,归纳了各相关疾病与疫苗的基本背景信息,并就如何在全球使用这些疫苗表明了WHO目前的立场。这些文件在发布前经过WHO内部和外部众多专家的审阅,并且自2006年4月以来,得到了WHO免疫战略咨询专家组(SAGE)的审核和批准。这些文件主要供各国的公共卫生官员和免疫规划管理人员使用。不过,对这些立场文件感兴趣的还可能包括一些国际资助机构、疫苗生产企业、医学界、科学媒体和公众。 概要和结论 轮状病毒是全球婴幼儿严重腹泻病最常见的病因。2004年,估计轮状病毒感染在全球导致约52.7万婴幼儿死亡(47.5万–58.0万),这些死亡主要发生在发展中国家。尽管轮状病毒毒株在各地有很大差异,但人类的轮状病毒疾病主要是由5种血清型引起的。轮状病毒主要经粪口途径传播,全球绝大多数儿童在3岁以前都已感染过轮状病毒,而多数发展中国家儿童则在1岁以前大多已经感染。1999年,一种高效的轮状病毒疫苗RotaShield?在美国上市,但不到一年就由于与肠套叠的发生有关联而退出市场。两种新的口服减毒活疫苗于2006年获准上市:单价人轮状病毒疫苗(Rotarix?)和五价人-牛重配疫苗(RotaTeq?)。西方工业化国家和拉丁美洲开展的大规模临床试验证明两种疫苗都是安全、有效的,认真监测也未发现肠套叠的发生风险增高。目前,一些工业化国家和发展中国家已经将新的轮状病毒疫苗纳入常规接种。 这两种轮状病毒疫苗被认为具有同样的安全性和有效性,但抗原组分和免疫程序有所不同。轮状病毒疫苗效力因研究人群、免疫程序不同而有所差异,总的来说疫苗针对严重轮状病毒腹泻病的保护作用为90–100%,针对所有轮状病毒腹泻病的保护作用为74–85%。两种疫苗对严重轮状病毒感染的保护力均可持续到第二年。 迄今为止,轮状病毒疫苗的效力主要是在美国、欧洲和拉丁美洲得到证实。对于疫苗效力资料表明使用该疫苗有显著公共卫生效果、具备适宜的基础设施条件和筹资机制的国家,WHO强烈建议将轮状病毒疫苗纳入其国家免疫规划。但在所有区域(特别是非洲和亚洲)都确认目前使用的轮状病毒疫苗的效果之前,WHO不准备在全球范围内推荐将轮状病毒疫苗纳入国家免疫规划2。 1 Replaces the WHO position paper on rotavirus vaccines published by the Weekly Epidemiological Record in 1999 (see No. 5, 1999, 33–38) and the update on rotavirus vaccines published in 2003 (see No. 1, 2003, pp. 2–3). 2 Strategic Advisory Group of Experts (SAGE). WER 2006, January 1 3 ( No.1, 2006, pp. 2–11).

轮状病毒肠炎临床路径

轮状病毒肠炎临床路径 一、轮状病毒肠炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象: 第一诊断为轮状病毒肠炎(I C D-10:)。 (二)诊断依据: 根据《临床诊疗指南原小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出 版社);《诸福棠实用儿科学(第 7 版)》(人民卫生出版社);《儿科学(第 7 版)》(主编:沈晓明、王卫平,人民卫生出版社);《儿科护理学(第 4 版)》(主编:崔焱,人民卫生出版社)。 1.病史:6 月~2 岁小儿多见,大便次数增多(跃3 次/日,每天可达10 余次),大便稀黄、呈水样或蛋花汤样,伴或不伴发热、呕吐。 2.体征:有或无脱水征,肠鸣音活跃。 3.实验室检查:大便常规镜检正常,或偶见白细胞;血常规白细胞正常或轻度升高;大便轮状病毒抗原检测阳性可确诊。 (三)治疗方案的选择: 1.消化道隔离至腹泻缓解。 2.根据临床表现和实验室检查纠正脱水和电解质酸碱紊乱。 (四)标准住院日4~7 天: (五)进入路径标准: 1.第一诊断必须符合I C D-10:轮状病毒肠炎疾病编码。 2.当患者同时患有其他疾病诊断,只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)入院后第1天: 1.必需的检查项目: (1)血常规、尿常规、大便常规; (2)血电解质、肝肾功能; (3)大便轮状病毒抗原检测。

2.根据患者病情可选择项目:血气分析、心肌酶谱检测等。 (七)药物选择与使用时机: 1.口服补液盐:轻症患者早期使用。 2.静脉补液:中-重度脱水患者及时使用。 3.肠道微生态疗法:常用双歧杆菌、乳酸杆菌、粪链球菌等。 4.肠黏膜保护剂:如蒙脱石散。 (八)住院恢复4~5天: 必须复查的检查项目:大便常规、血电解质。 (九)出院标准: 1.体温正常,腹泻好转,一般状况良好。 2.无呕吐,脱水纠正。 3.大便常规、电解质正常。 (十)变异及原因分析: 1.存在使腹泻进一步加重的其他疾病,需要处理干预。 2.患儿入院时已发生严重水、电解质紊乱,需进行积极对症处理,完善相关检查,向家属解释并告知病情,导致住院时间延长,增加住院费用等。

诺如病毒急性胃肠炎

诺如病毒急性胃肠炎 诺如病毒是一组杯状病毒科的病毒,以前也称之为“诺瓦克样病毒”。诺如病毒感染影响胃和肠道,引起胃肠炎或“胃肠流感”。“胃肠流感”不同于流感病毒引起呼吸道疾病的流感。 1.病原学 诺瓦克病毒(Norwalk Viruses,NV)是人类杯状病毒科(Human Calicivirus,HuCV)中诺如病毒(Norovirus,NV)属的原型代表株。NV是一组形态相似、抗原性略有不同的病毒颗粒。诺如病毒与在日本发现的札幌样病毒(Sapporo-like Virus,SLV),现在的正式名称为札如病毒(Sapovirus,SV),合称为人类杯状病毒。 NV对热、乙醚和酸稳定,室温pH2.7环境下存活3h,20%乙醚4℃处理存活18h,60℃孵育30min仍有感染性,也耐受普通饮水中3.75~6.25ppm的Cl-浓度(游离氯0.5~1.0ppm),但在处理污水的10ppm 的Cl-浓度中被灭活。 2.流行病学特征 NV腹泻流行地区极为广泛,20世纪70、80年代世界上发生的非细菌性腹泻暴发中19%~42%系NV所致。在美国流行更加严重,1976~1981 年美国成人非细菌性急性胃肠炎暴发流行中有 42%是由NV引起的,1996年1月~1997年6月美国疾病预防控制中心收到的90起非细菌性胃肠炎暴发中,96%是NV引发。荷兰、英国、日本、澳大利亚等国家也都得到类似结果。1995 年我国报道第1例NV感染起,陆续对山西、北京、安徽、福州、武汉、广州等地区NV感染暴发进行

调查,结果证明NV感染在我国是普遍存在的。 NV感染全年均有流行,感染对象主要是成人和学龄儿童,主要分布在学校、家庭、医院、军队、幼儿园、旅游区等,多在集体机构以暴发形式出现。 3.传播途径 诺如病毒传染性强,所有人群均易感。病人发病前至康复后2周,均可在粪便中检到诺如病毒,但患病期和康复后三天内是传染性最强的时期。 粪-口途径是主要传播方式,也可以通过污染的水源、食物、物品、空气等传播。由于病人的呕吐物和粪便可形成气溶胶,与病人接触可传染。隐性感染者及健康携带者均可为传染源,病人的呕吐物和粪便在自然界中污染水或间接污染食品,很容易造成暴发。暴发期间空气和污染物也是不容忽视的传播媒介。暴发中涉及的食物广泛,以贝类、沙拉、三明治、蛋糕、冰霜、冰块、饮水和木莓等直接食用品为主,其中贝类很可能来自污染水域,NV可以在贝类生物体内累积,而且用消灭大肠杆菌的方法不能净化,木莓也因污水浇灌而遭污染。 通常通过以下途径获得感染: ⑴食用或饮用被诺如病毒污染的食物或水; ⑵触摸被诺如病毒污染的物体或表面,然后将手指放入口中; ⑶接触过诺如病毒感染患者,如照顾患者、与患者分享食物或共用餐具。 诺如病毒在密闭场所中(如托幼机构、幼儿园、学校、养老院、

腹泻及其治疗

腹泻及其治疗

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

腹泻 一、症状概述 腹泻部位:腹部 腹泻科室:消化内科,中医科,内科,中西医结合科,急诊科 腹泻相关疾病:急性胃肠炎,直肠癌,黄疸,轮状病毒所致胃肠炎,吸收不良综合征,消化道憩室病,伪膜性肠炎,绦虫病,蛲虫病,硬皮病 腹泻相关检查: 胃总酸度测定,高峰胃酸分泌量测定(PAO),最大胃酸分泌量测定(MAO),胃游离盐酸测定,胃基础胃酸分泌量测定(BAO),胃蛋白酶测定,促肾上腺皮质激素(ACTH),血清皮质醇(FC),总蛋白(TP),蛋白电泳 腹泻概述: 正常人一般每日排便一次个别患者每日便2-3次或每2-3d一次粪便的性状无异常也属正常范围正常粪便一般成形每日排出粪便的平均重量为150-200 g含水分50%-80%腹泻是指粪便合未消化食物脓血摊液或脱落的薄膜是指病程在2个月以上的腹泻或间歇期在2-3个月 根据病程腹泻可分为急性腹泻和慢性腹泻病程少于2个月者为急性腹泻慢性腹泻4周内的复发性腹泻腹泻常伴有排便急迫感肛周不适便失禁等症状 腹泻病因: 一急性腹泻的病因分类 (一)急性肠道疾病 1细菌性食物中毒 (1)沙门菌属性食物中毒 (2)金黄色葡萄球菌性食物中毒 (3)变形杆菌性食物中毒 (4)嗜盐菌性食物中毒 (5)肉毒中毒 (6)致病性大肠杆菌性食物中毒 (7)绿脓肝菌性食物中毒 (8)韦氏杆菌(耐热型)性食物中毒 (9)真菌性食物中毒 2急性肠道感染 (1)病毒性肠炎 (2)急性细菌性痢疾 (3)霍乱副霍乱 (4)空肠弯曲菌性肠炎

诺如病毒急性胃肠炎科普知识

诺如病毒急性胃肠炎科普知识 一、诺如病毒简介: 诺如病毒是一组杯状病毒科的病毒,具有变异快、环境抵抗力强、感染剂量低,感染后潜伏期短、排毒时间长、免疫保护时间短,且传播途径多样、全人群普遍易感等特点。故易造成传播和流行。发病的主要表现为腹泻和/或呕吐。 二、传播途径: 粪-口途径是主要传播方式,也可以通过污染的水源、食物、物品、空气等传播。由于病人的呕吐物和粪便可形成气溶胶,与病人接触可传染。隐性感染者及健康携带者均可为传染源,病人的呕吐物和粪便在自然界中污染水或间接污染食品,很容易造成传播。诺如病毒在密闭场所中(如托幼机构、幼儿园、学校、养老院、游船等)传播速度快,易引起聚集性疫情。 通常通过以下途径感染: 1.饮用被诺如病毒污染的食物或水; 2.摸被诺如病毒污染的物体或表面,然后将手指放入口中; 3.接触过诺如病毒感染患者,如照顾患者、与患者分享食物或共用餐具。 三、流行特点 1.据疾控监测数据显示,每年10月到次年4月是诺如病毒感染和流行的高发期。 2.诺如病毒具有高度传染性和快速传播能力,患病期和康复后三天内是传染性最强的时期。 四、临床表现 常见症状——腹泻和呕吐。成人中腹泻常见,而儿童比成人更容易出现呕吐。 其他症状——恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛不适等。 诺如病毒感染为自限性疾病,发病以轻症为主,病程通常较短,大部分诺如患者1-3天就会好转,恢复后无后遗症。如果症状严重,请及时去医院就诊。 五、诺如病毒急性胃肠炎治疗 目前针对诺如病毒尚无特异的抗病毒药,通常采取对症治疗或支持疗法,预后良好。 一旦发现有家人中招诺如病毒不要焦虑。先让病人居家隔离休息至症状完全消失后72小时再返工或上学。病人居家隔离休息期间最好不与家人共同进餐,更不宜为家人准备和烹饪食物;为病人准备独立的餐具和生活用具;最好使用独立的卫生间,家中多开窗通风;及时处理和消毒病人的呕吐物、排泄物,被污染的环境和物品。 六、病毒急性胃肠炎预防控制措施 目前,针对诺如病毒尚无特异的抗病毒药和疫苗,其预防控制主要采用非药物性预防措施,包括病例管理、手卫生、环境消毒、食品和水安全管理、健康教育。 1、病例管理 鉴于诺如病毒的高度传染性,对诺如病毒感染人员进行规范管理是阻断传播和减少环境污染的有效控制手段。在托幼机构应通过严格的晨午检和日常巡检,及时发现患儿、及时有效隔离。

轮状病毒肠炎临床路径

轮状病毒肠炎临床路径 (2019年版) 一、轮状病毒肠炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象 第一诊断为轮状病毒肠炎(ICD-10:A08.001)。 (二)诊断依据 1.根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)、《诸福棠实用儿科学》(江载芳、申昆玲、沈颖主编,第8版,人民卫生出版社,2015)、病史:6~24月龄小儿多见,多发于秋冬季节,全年可有散发病例。 2.临床表现:腹泻,大便为黄稀便、水样或蛋花汤样,每天可达10余次,往往伴有呕吐,呕吐先于腹泻出现,伴或不伴发热。严重者可出现水、电解质紊乱。 3.体征:有或无脱水征,肠鸣音活跃。 4.实验室检查:大便常规镜检正常,或见少许白细胞。血常规白细胞正常或轻度升高;大便轮状病毒检测阳性。 (三)治疗方案的选择 根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)、《诸福棠实用儿科学》(江载芳、申昆玲、沈颖主编,第8版,人民卫生出版社,2015)、中

华医学会儿科学分会消化学组中华医学会肠外肠内营养学分会儿科学组.婴儿急性腹泻的临床营养干预路径.中华儿科杂志,2012,50(9):682-683.中华医学会儿科学分会消化学组,中华医学会儿科学分会感染学组,《中华儿科杂志》编辑委员会.儿童腹泻病诊断治疗原则的专家共识.中华儿科杂志,2009,47(8):634-636.中华医学会儿科学分会消化学组,《中华儿科杂志》编辑委员会.中国儿童急性感染性腹泻病临床实践指南.中华儿科杂志,2016,54(7):483-488.进行治疗方案的制定。 1.消化道隔离至腹泻缓解。 2.根据临床表现和实验室检查纠正脱水和电解质酸碱紊乱。 (四)标准住院日为4-7天 (五)进入路径标准 1.第一诊断必须符合ICD-10:A08.001轮状病毒肠炎疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)入院后第1-2天 1.必须检查的项目: (1)血常规、尿常规、大便常规;

病毒性肠胃炎

病毒性腸胃炎 ㄧ、認識疾病 (一)疾病概述(Disease descrioption ) 可以引起腸胃炎的致病原包括細菌、病毒和寄生蟲等,最常引起病毒性腸胃炎的病毒為諾羅病毒及輪狀病毒,而杯狀病毒(Calicivirus)、星狀病毒(Astrovirus)以及腺病毒(Adenovirus)40和41型也可能致病。病毒性腸胃炎的患者,只要適時、適切的補充流質,病人多會自然康復少有後遺症發生。但對於嬰幼兒、身心障礙者或是有生理障礙的老人,一旦感染病毒性腸胃炎,由於這些人缺乏足夠的自我照顧能力,可能因體液流失而導致脫水,電解質不足進而抽搐甚至死亡等嚴重症狀。 (二)致病原(Infectious Agent) 1.諾羅病毒Norovirus 2.輪狀病毒Rotavirus (三)流行病學(Epidemiology) 1.諾羅病毒: (1)廣泛分布全球,近期於日本、美國、歐洲等國家均有規模不等之疫情發生。

(2)美國CDC評估每年約2300萬人次因感染諾羅病毒而造成腸胃炎,其中有50%是經由食物傳播。從1997至2000年之間,有232次聚集事件,57%經由食物傳播、16%為人傳人、3%藉由被病毒污染的水傳播以及23%原因不明。最易發生的場所包括飯店(36%)、照護中心(23%)、學校(13%)和輪船(10%)。 (3)諾羅病毒在台灣地區分佈情形:諾羅病毒好發於人口密集機構,如:長期養護之家等等。 2.輪狀病毒國際分佈情形: 依據美國疾病管制局2003年全球統計,顯示已開發國家中小於五歲的小孩大多已經感染過輪狀病毒,我國之流行年齡層分布亦同。 (四)傳染窩(Reservior) 1.諾羅病毒,人是唯一之帶病毒者。 2.輪狀病毒可以感染人之外,牛和靈長類動物也會感染,但為不同型別,動物身上之輪狀病毒並不會傳染人。 (五)傳染方式(Mode of transmission) 病毒性腸胃炎主要透過糞口途徑傳播,如經由與病人的密切接觸(例如:透過與病人分享食物、水、器皿、接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面)、吃到或喝到汙染的食物或飲料。

轮状病毒性肠炎.

轮状病毒性肠炎. 孩子是每个妈妈心中的天使,一旦生病,妈妈总是担心的不得了,尤其现在夏天到了,更是婴幼儿疾病病发高峰,令很多妈妈很是担心。轮状病毒肠炎是现在比较常见的一种婴幼儿肠道疾病,比较多见于6个月到2周岁的婴幼儿。它的出现会令婴幼儿出现腹泻,呼吸道感染,发烧发热等症状,给患儿带来严重的伤害,让妈妈们也心疼不已。 很多家长反映,婴幼儿患上轮状病毒肠炎,不仅发烧,呕吐,还会没有精神,没有力气,看着很是让人心疼。据专家介绍那是因为患儿经常呕吐,腹泻所导致患儿出现脱水情况,建议家长积极的进行抗感染和补液治疗。 很多家长不明白,平常孩子吃饭好好的为什么会患上轮状病

毒肠炎呢下面就一起来了解一下轮状病毒肠炎的病因. 病毒感染:轮状病毒进入体内后能否致病取决于感染病毒的数量,入侵病毒量多,有助于病毒侵入,轮状病毒进入体内后通过两个途径引起腹泻:一是轮状病毒直接对小肠绒毛上皮细胞损害,引发病理改变;二是轮状病毒在复制过程中的代谢产物作用于小肠内皮细胞,破坏了肠内细胞的正常生理功能引起腹泻。少量的病毒会被人体自身免疫掉,不会发病。 生理因素:机体自身的生理性特征可以导致该病的发生,机体肠上皮刷状缘的乳糖酶(为轮状病毒受体)含量较多时,如在婴儿时期,则容易感染轮状病毒。随年龄增长,此酶量减少,易感性下降。 免疫力低下:各种原因导致免疫力下降时,有助于轮状病毒侵入,诱发疾病。

上述就是对轮状病毒肠炎病因的介绍,希望能帮助到大家。小儿患上轮状病毒肠炎,妈妈也不用太过担心,一旦出现症状就要积极地进行治疗,一般轮状病毒肠炎病发到治愈都需要一周左右,在病发期间为了防止严重脱水一定要做好补液治疗。

急性胃肠炎诊断治疗指南

急性胃肠炎诊断治疗指南 急性肠胃炎是胃肠粘膜的急性炎症,临床表现主要为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发热等。本病常见于夏秋季,其发生多由于饮食不当,暴饮暴食;或食入生冷腐馊、秽浊不洁的食品。中医根据病因和体质的差别,将胃肠炎分为湿热、寒湿和积滞等不同类型。 诊断要点 胃肠炎引起的恶心、呕吐通常发病较急,开始多腹部不适,继而恶心、呕吐。腹部阵发性绞痛并有腹泻,每日数至数十次水样便,黄色或黄绿色,含少量粘液。伴有不同程度的发热、恶寒、头痛等。少数病例可因频繁吐泻,导致脱水及电解质紊乱、酸中毒。 (1)有暴饮暴食或吃不洁腐败变质食物史。 (2)起病急,恶心、呕吐频繁,剧烈腹痛,频繁腹泻,多为水样便,可含有未消化食物,少量粘液,甚至血液等。 (3)常有发热、头痛、全身不适及程度不同的中毒症状。 (4)呕吐、腹泻严重者,可有脱水、酸中毒,甚至休克等。 (5)体征不明显,上腹及脐周有压痛,无肌紧张及反跳痛,肠鸣音多亢进。 发病因素

细菌和毒素的感染 常以沙门菌属和嗜盐菌(副溶血弧菌)感染最常见,毒素以金黄色葡萄球菌常见,病毒亦可见到。常有集体发病或家庭多发的情况。如吃了被污染的家禽、家畜的肉、鱼;或吃了嗜盐菌生长的蟹、螺等海产品及吃了被金黄色葡萄球菌污染了的剩菜、剩饭等而诱发本病。 物理化学因素 进食生冷食物或某些药物如水杨酸盐类、磺胺、某些抗生素等;或误服强酸、强碱及农药等均可引起本病。 急性胃肠炎并发疾病 脱水电解质不平衡、肠穿孔、败血症 症状及治疗 胃是人体的主要消化器官。急性胃炎是一种常见病,主要表现为上腹疼痛、不适,食欲下降,恶心呕吐,有时伴腹泻,严重的急性胃炎还会引起呕血、便血等症状。急性胃炎包括四种类型,在日常生活经常遇到的是急性单

病毒性肠炎.doc

病毒性肠炎 病毒性肠炎(viralgastroenteritis)又称病毒性腹泻,是一组由多种病毒引起的急性肠道传染病。临床特点为起病急、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,排水样便或稀便,也可有发热及全身不适待症状,病程短,病死率低 疾病简介 病毒性肠炎 病毒性肠炎又称病毒性腹泻,是一组由多种病毒引起的急性肠道传染病。临床特点为起病急、恶心、呕吐、腹痛、腹泻,排水样便或稀便,也可有发热及全身不适待症状,病程短,病死率低。各种病毒所致胃肠炎的临床表现基本类似。与急性胃肠炎有关的病毒种类较多,其中较为重要的、研究较多的是轮状病毒和诺沃克类病毒。此外,嵌杯样病毒、肠腺病毒、星状病毒、柯萨奇病毒、冠状病毒等亦可引起胃肠炎。 临床表现 婴幼儿轮状病毒,以9~12月龄发病率最高,6月龄以下少见,但近来人工喂养新生儿发病也较多,成人感染后多无症状或呈轻症表现。成人腹泻轮状病毒则人群普遍易感,但主要在青壮年中造成流行。传染源患者与无症状带毒者是主要的传染源。传播途径主要通过人传人,经粪—口或口—口传播,亦可能通过水源污染或呼吸道传播。 普通轮状病毒肠炎,潜伏期1~3天。病情差别较大,6~24月龄小儿症状 病毒性肠炎

重,而较大儿童或成年人多为轻型或亚临床感染。起病急,多先吐后泻,伴轻度、中度发热。 成人腹泻轮状病毒肠炎潜伏期2~3天,起病急,多无发热或仅有低热,以腹泻、腹痛、腹胀为主要症状。腹泻每日3~10次不等,为黄水样或米汤样便,无脓血。部分患者伴恶心、呕吐等症状。病程3~6天,偶尔可长达10天以上。 3病毒引起编辑 轮状病毒肠炎是病毒性肠炎中最常见的一种,轮状病毒属呼肠孤病毒科,为球型,有宽壳盖、短幅和薄边的双股RNA病毒。轮状病毒基因分为,A群普通轮状病毒(主要引起婴幼儿腹泻);B群猪轮状病毒和成人腹泻轮状病毒,C群人和猪轮状病毒,D群鸡和鸟类轮状病毒。 成人腹泻轮状病毒与普通人轮状病毒在病毒抗原性、核酸图型及临床表现等方面均有差异,轮状病毒对理化因素的抵抗力较强,耐乙醚和弱酸,易引起病毒性肠炎。 流行病学编辑 (一)传染源患者与无症状带毒者是主要的传染源。患者急性期粪便中有大量病毒颗粒,病后可持续排毒4~8天,极少数可长达18~42天。 (二)传播途径主要通过人传人,经粪—口或口—口传播,亦可能通过水源污染或呼吸道传播。成人轮状病毒胃肠炎(流行性腹泻)常呈水型暴发流行,也可通过生活接触传播。 (三)易感人群普通轮状病毒主要侵犯婴幼儿,以9~12月龄发病率最高,6月龄以下少见,但近来人工喂养新生儿发病也较多,成人感染后多无症状或呈轻症表现。成人腹泻轮状病毒则人群普遍易感,但主要在青壮年中造成流行。 (四)流行特征人轮状病毒广泛存在于世界各地,发病率甚高,几乎每个人都感染过轮状病毒。发病有明显的季节性,发病高峰在秋冬寒冷季节(12月~2月),但热带地区季节性不明显。轮状病毒成人腹泻可在一年四季发生,但流行和暴发在我国多发生于4~7月。

新生儿临床路径表

轮状病毒肠炎临床路径表 患者姓名:性别:年龄:住院号: 住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日:4-7天 时间住院第1天住院第2-3天住院第天(出院日) 主要诊疗工作□询问病史及体格检查 □病情告知 □如患儿病情重,需及时请示上 级医师 □上级医师查房 □整理送检项目报告,有异常 者应及时向上级医师汇报,并予 相应处理 □注意防治并发症 □上级医师查房,同意其 出院 □完成出院小结 □出院宣教:向患儿家属 交代出院注意事项,如随访项 目,间隔时间,观察项目等 重点医嘱长期医嘱: □腹泻护理常规 □饮食:流质、半流质,乳糖不 耐受者为低乳糖奶粉喂养 □病重者予呼吸、心电监护,吸 氧 □口服补液盐:按需供给 □肠道菌群调节剂 □胃肠粘膜保护剂 临时医嘱: □血常规、尿常规、大便常规, CRP,肝肾功能,电解质 □大便轮状病毒检测 □必要时做血气分析、大便乳糖 检测 □根据血气分析结果予以纠正 酸碱失衡及电解质紊乱 □按照脱水程度予以补液 □高热时降温处理 长期医嘱: □腹泻护理常规 □饮食 □服补液盐:按需供给 □肠道菌群调节剂 □胃肠粘膜保护剂 临时医嘱: □必要时复查血气分析、电解 质 □根据脱水程度、电解质及血 气分析结果予以液体疗法 □高热时降温处理 □必要时查心电图、心肌酶谱 出院医嘱: □出院带药 □门诊随诊 主要护理工作□入院护理评估 □入院宣教 □定时测量体温 □严格记录出入液量 □每日护理评估 □定时测量体温 □严格记录出入液量 □出院宣教 病情变异记录□无□有,原因: 1. 2. □无□有,原因: 1. 2. □无□有,原因: 1. 2. 护士签名医师签名

轮状病毒胃肠炎的防治

轮状病毒胃肠炎的防治 发表时间:2013-07-30T14:05:14.153Z 来源:《中外健康文摘》2013年第21期供稿作者:徐中华[导读] 轮状病毒属呼肠孤病毒科,为球型,有宽壳盖、短幅和薄边的双股RNA病毒。 徐中华 (七台河市桃山区桃南街道朝阳社区卫生服务中心 154600) 【摘要】目的讨论轮状病毒胃肠炎的防治。方法根据患者临床表现结合检查结果进行诊断并治疗。结论及早发现和隔离病人;对病人粪便应消毒处理;重视水源及食品卫生,餐具进行消毒;婴儿室应有严格的消毒隔离制度;应提倡母乳喂养婴儿;对6~24月龄幼儿口服含各型轮状病毒的减毒疫苗。【关键词】轮状病毒胃肠炎预防治疗轮状病毒胃肠炎是病毒性胃肠炎中最常见的一种。普通轮状病毒主要侵犯婴幼儿,而成人腹泻轮状病毒则可引起青壮年胃肠炎的暴发流行。 【病原学】轮状病毒属呼肠孤病毒科,为球型,有宽壳盖、短幅和薄边的双股RNA病毒。外有双层多肽衣壳,呈轮缘状,围绕内层。内层衣壳籽粒在边缘部呈放射状排列,形似车轮辐条,故称为轮状病毒。中央部子粒排列不规则,呈蜂窝状。人轮状病毒至少有4个血清型,各型之间无交叉免疫保护作用。轮状病毒对理化因素的抵抗力较强,耐乙醚和弱酸,在-20℃可以长期保存,56℃l小时可被灭活。此病毒可在猴肾原代细胞中传代和繁殖。 【流行病学】 (一)传染源 患者与无症状带毒者是主要的传染源。患者急性期粪便中有大量病毒颗粒,病后可持续排毒4~8天,极少数可长达18~42天。 (二)传播途径主要通过人传人,经粪-口或口-口传播,亦可能通过水源污染或呼吸道传播。成人轮状病毒胃肠炎(流行性腹泻)常呈水型暴发流行,也可通过生活接触传播。 (三)易感人群-普通轮状病毒主要侵犯婴幼儿,以9~12月龄发病率最高,6月龄以下少见,但近来人工喂养新生儿发病也较多。成人感染后多无症状或呈轻症表现。成人腹泻轮状病毒则人群普遍易感,但主要在青壮年中造成流行。 (四)流行特征人轮状病毒广泛存在于世界各地,发病率甚高,几乎每个人都感染过轮状病毒。发病有明显的季节性,发病高峰在秋冬寒冷季节(12~2月),但热带地区季节性不明显。轮状病毒成人腹泻可在一年四季发生,但流行和暴发在我国多发生于4~7月。【发病机理与病理变化】轮状病毒主要侵犯小肠绒毛上皮细胞,使上皮细胞脱落,代之以缺乏消化酶的鳞形或方形上皮细胞。因此正常肠黏膜上存在的绒毛酶如麦芽糖酶、蔗糖酶、乳糖酶均减少,导致吸收功能障碍。由于乳糖及其他双糖不能被消化吸收而滞留在肠内,造成肠黏膜与肠腔渗透压的改变,使液体进入肠腔而造成渗透性腹泻。病变部位主要位于十二指肠及空肠,上皮细胞可变为方形或不整形,但多数肠黏膜细胞尚正常。肠绒毛上皮细胞内空泡变性,内质网中有多量轮状病毒颗粒。【临床表现】 (一)普通轮状病毒胃肠炎潜伏期l~3天。病情差别较大,6~24月龄小儿症状重,而较大儿童或成年人多为轻型或亚临床感染。起病急,多先吐后泻,伴轻、中度发热。腹泻每日十到数十次不等。大便多为水样,或呈黄绿色稀便,常伴轻或中度脱水及代谢性中毒。部分病例在出现消化道症状前常有上呼吸道感染症状。本病为自限性疾病,病程1周左右。但少数患儿短期内仍有双糖尤其是乳糖吸收不良,腹泻可持续数周,个别可长达数月。 (二)成人腹泻轮状病毒胃肠炎潜伏期2~3天,起病急,多无发热或仅有低热,以腹泻、腹痛、腹胀为主要症状。腹泻每日3~10次不等,为黄水样或米汤样便,无脓血。部分病例伴恶心、呕吐等症状。病程3~6天,偶可长达10天以上。少数患者可并发肠套叠、直肠出血、溶血尿毒综合征、脑炎及 Reye综合征等。【诊断】 (一)流行病学在秋冬季发生的水样腹泻,尤其有较多病例同时发生,应考虑有本病可能。 (二)临床表现急性水样腹泻,中毒症状较轻,病程自限。 (三)实验室检查 1.血常规外周血白细胞总数及分类大多正常,少数偏高,分类淋巴细胞增加; 2.大便常规及培养大便镜检大多无特殊发现,少数可见少量白细胞,培养无致病菌生长; 3.特异性诊断实验取粪便做直接或免疫电镜检查,可发现轮状病毒颗粒;斥酶联免疫吸附试验或免疫酶斑试验检测粪便上清液中的病毒原,具有较高的敏感性和特异性;从粪便中提取病毒RNA,进行聚丙烯酰胺凝胶电泳和银染色,检查有无轮状病毒的RNA电泳图谱,既有诊断价值,又可区别不同型病毒感染;血清学检测,感染后5天,血中可检测出特异性IgM抗体,亦有助于本病诊断。【鉴别诊断】

轮状病毒肠炎临床路径

轮状病毒肠炎临床路径 (县医院2013年版) 一、轮状病毒肠炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为轮状病毒肠炎(ICD-10:A08.001) (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《诸福棠实用儿科学(第七版)》(人民卫生出版社) 1.病史:6-24月龄小儿多见,腹泻,大便为黄稀便、水样或蛋花汤样,每天可达10余次,伴或不伴发热、呕吐。 2.体征:有或无脱水征,肠鸣音活跃。 3.实验室检查:大便常规镜检正常,或见少许白细胞,无吞噬细胞;血常规白细胞正常或轻度升高;大便轮状病毒检测阳性可确诊。 (三)治疗方案的选择。 根据《临床诊疗指南-小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《诸福棠实用儿科学(第七版)》(人民卫生出版社) 1.消化道隔离至腹泻缓解。 2.根据临床表现和实验室检查纠正脱水和电解质酸碱紊乱。 (四)标准住院日为4-7天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合ICD-10:A08.001轮状病毒肠炎疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)入院后第1-2天。 1.必须检查的项目: (1)血常规、尿常规、大便常规; (2)C反应蛋白(CRP); (3)肝肾功能、血电解质; (4)大便轮状病毒检测。 2.根据患儿病情可选择:血气分析等。 (七)药物选择。 1.口服补液盐或静脉补液。 2.肠道菌群调节剂。 3.胃肠粘膜保护剂。 (八)必须复查的检查项目。 1.血常规、尿常规、大便常规。

2.血电解质。 (九)出院标准。 1.体温正常,腹泻好转。 2.无呕吐,脱水纠正。 3.大便常规、电解质正常。 (十)变异及原因分析。 1.存在使腹泻进一步加重的其他疾病,需要处理干预。 2.患儿入院时已发生严重水、电解质紊乱,需进行积极对症处理,完善相关检查,向家属解释并告知病情,导致住院时间延长,增加住院费用等。 二、轮状病毒肠炎临床路径表单

诺如病毒急性胃肠炎暴发疫情的调查和处理(精)

附件4 诺如病毒急性胃肠炎暴发疫情的调查和处理 、流行病学调查 1.通过访视病人、医生和能提供病人患病信息的人,检查实验室检测结果, 进行病例的核实诊断。 2.了解暴发地区及邻近地区的一般情况、地理位置、水源分布、居民饮食习 惯等。 3.进行病例的搜索、登记和个案调查个案调查表见附表2),并进行流行病 学分析,划定疫点、疫区,提出感染来源、传播链的假设。 4.进行危险因素调查和传染源追踪,可设计病例对照研究等方法进行发病因 素分析,以确定可能的传染来源和传播途径。 5.标本的采集、运输和检测:见附件2、3。 二、疫情控制措施 1.查清可疑食物等来源和去向。 2.对病例的呕吐物、排泄物做好消毒处理。要及时掩闭覆盖病人的泻吐物,使用含氯等有效消毒剂对有关场所和物品进行消毒处理。必要时进行全面的卫生清洁,尤其对室内衣物、被子、地板、桌椅全面抹洗、曝晒。 3.对病例的密切接触者采取医学观察等预防性措施。 4.做好现场处理和病人救治人员的个人防护措施。进入现场进行调查和诊治病人时,需穿着防护工作衣、帽、鞋,口罩和手套等,工作后及时洗手。 5.对已受感染的食品加工人员,应采取强制性措施,使其暂时脱离接触食品

J-U /亠 冈位。 6?立即纠正食品加工企业或饮食服务单位可能存在的引起疾病暴发有关的不 当操作行为。 7.针对调查发现的可能传播途径,有针对性地加强健康宣教工作。 附表2 诺如病毒急性胃肠炎暴发疫情个案调查表 □ □□□ 一、基本情况: 1、单位名称: 2、单位电话: 3、单位地址: 被访家长/家属姓名 6、年龄(岁): 7、部门/班级/班组: 8、入读方式:a.走读 b.寄宿 c.日托 d.夜托 e.全托 9、现住址: 10、联系电话: 二、发病及就诊情况: 1、首发症状: 3、就诊医院: 4、发病治疗经过:a.用药情况(药物名称及剂量) 编号 4、患者姓名: 5、性别: a.男 b.女 发生时间: 日 ___ 时(上午/下午) □ □月□□日□ □时Am/Pm ) 2、初诊时间: 月 ___ 日 ____ 时(上午/下午) □ □月□□日□□时Am/Pm )

轮状病毒肠炎医院感染原因分析及护理对策

轮状病毒肠炎医院感染原因分析及护理对策 发表时间:2013-12-31T14:27:15.170Z 来源:《医药前沿》2013年11月第32期供稿作者:王秀萍 [导读] 轮状病毒(rotavirus,RV)是引起婴幼儿严重腹泻最重要的病原体,主要通过消化道传播。 王秀萍(山西省太原市妇幼保健院 030012) 【摘要】目的分析婴幼儿轮状病毒肠炎院内感染原因,制定预防控制措施,总结轮状病毒性肠炎的护理体会,降低其发生率。方法采用回顾性调查的方法。结论实施有效的护理对策,可减少儿科病房轮状病毒医院感染的发生。 【关键词】轮状病毒肠炎医院感染护理对策 【中图分类号】R471 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2013)32-0279-02 轮状病毒(rotavirus,RV)是引起婴幼儿严重腹泻最重要的病原体,主要通过消化道传播。轮状病毒肠炎的主要临床表现为急性发热、呕吐和腹泻,严重者会发生脱水和电解质紊乱,甚至休克,是引起腹泻最常见的原因之一,可发生流行或大流行[1]。加强婴幼儿轮状病毒肠炎的预防控制工作已经是一个重要而紧迫的任务。 1 临床资料 2010年1月至2012年12月,我院儿内科收治住院患儿4033例,发生医院感染91例,其中轮状病毒肠炎63例,占儿内科同期所有医院感染病例的构成比最高,达69.23%,男 39 例,女 24 例,年龄在 3个月至 5 岁。通过控制易感因素,实施有效的护理措施,对降低儿内科病房轮状病毒医院感染率有明显效果。 2 感染原因分析 2.1 住院患儿处于疾病时期机体抵抗力差,孩子本身的免疫力较弱,消化系统尚未发育成熟,存在诸多易感染因素。 2.2 儿内科一般以药物治疗为主,长期使用抗生素易引起肠道菌群失调,黏膜屏障功能下降,这也是引起 RV 院内感染重要危因素之一。 2.3 内在环境因素由于医院本身条件的限制,旧式建筑结构,住院床位紧张,卫生间、洗漱间公用等,导致病区不同病种无法彻底隔离;患儿之间互串病房,交换玩具、食物,也是导致医院交叉感染的原因。 2.4 外在环境因素患儿大多为独生子女,一人住院全家上阵,过多的陪护和探视者使病房空气不良,更不能排除其中有病原携带者,因此存在交叉感染隐患。 2.5 医务人员对医院感染知识掌握不到位,重视程度不够,个别医务人员未严格执行手卫生制度,污染的手直接或间接接触传播,均是发生医院感染的传播途径。 2.6 认识误区医患家属受传统观念的影响,住院患儿大多是呼吸道感染,家长怕着凉、感冒,大多门窗紧闭,室内通风不畅,空气污浊是呼吸道交叉感染的主要媒介。 3 护理对策 3.1 入院时做好轮状病毒筛查检查,入科患儿首先询问病史,评估症状,有臀红腹泻史的患儿安置隔离病室,并与医生达成共识,有腹泻史的患儿常规粪便轮状病毒采样后收住人院。 3.2 密切观察病情变化观察患儿的精神状态、皮肤黏膜、呼吸、脉博、体温、血压、末梢循环、尿量等各项数据的变化,同时观察有无酸中毒表现,有无低血钾等表现。注意患儿有无口渴、眼窝及前囟凹陷,记录患儿排大、小便及呕吐物的性质、次数、量、时间,掌握脱水程度,及时报告医师。当患儿呕吐时,采取头侧卧位,以防呕吐物吸入呼吸道引起呛咳或窒息。 3.3 加强消毒隔离工作 RV主要经粪—口传播,少数可经呼吸道传播,经粪—口和密切接触传播,是暴发流行的主要原因[2]。腹泻患儿入院后应快速诊断,明确病原。对于符合RV性肠炎诊断标准的患儿,应合理安排床位,安置在同一病房或单独房间,严格执行消毒隔离制度,隔离区做明显标志,床单元及地面用含氯消毒剂消毒,每日2次,每天用含氯消毒剂擦拭门把手、水龙头、餐桌等公共设施。隔离患儿用物专人专用,输液架、输液泵、雾化泵等医疗设备固定使用,做好清洁消毒工作;擦拭布巾、地巾用后及时清洗消毒,避免清洁工具成为传播媒介。 3.4 加强医护人员手卫生重视培训学习, 提高医护人员的业务素质及对医院感染的危险性和预防医院感染重要性的认识。手是主要的传播媒介之一,洗手是控制医院感染最方便、最廉价、最有效的方法。要求医护人员严格执行手卫生制度,治疗车和查房车上及病房门上配备快速手消毒剂并按要求使用。 3.5 饮食护理指导合理喂养,腹泻停止后给予营养丰富的饮食,少量多餐,注意饮食卫生,养成良好卫生习惯、喂食患儿前应洗手,餐具应经常消毒。 3.6 加强健康宣教利用病房如入院宣教、宣传栏、图片、网络等各种途径宣传RV性肠炎的疾病知识、感染途径、预防知识及保健信息,规范行为,相互配合,提高患儿及其陪侍家属的自我保健能力,提高患儿家长对RV性肠炎的认识。指导家长正确洗手方法,正确处置患儿排泄物和用物。 防止轮状病毒感染的流行及医院感染的发生,应采取综合措施。除加强消毒隔离措施外,加强医务人员及家属的手卫生,加强患儿的粪便管理是预防控制轮状病毒肠炎的关键环节。通过采取以上一系列护理措施,有效预防和控制RV性肠炎医院感染的发生,提高患儿治疗效果,缩短病程,促进患儿早日康复。 参考文献 [1] 殷忠芳.新生儿合并院内感染的相关因素及护理对策[J].临床护理,2010,48(31):55-58. [2] 马金凤.护理干预对降低儿科病房院内感染的效果评价[J]. 《实用临床医药杂志》;2011,15(20);123-124.

急性胃肠炎病历

主诉:呕吐、腹泻2天,加重1天。 现病史:患者2天前进食不洁食物后出现恶心、呕吐。非喷射性,呕吐物为胃内容物。无咖啡样液体及其他异样。呕吐后症状减轻。渐出现阵发性脐周疼痛。疼痛引起腹泻,腹泻后疼痛减轻,为黄色稀水样便,无粘液、脓血,无里急后重,每天4-5次。求进一步治疗,遂来我院,门诊查以“急性胃肠炎”收入我科。患者自发病以来,神志清,精神差,食欲减退,无口干、口渴。 即往史:既往体健,否认有“结核、伤寒”及其他传染病史。否认手术、外伤输血史。无药物食物过敏史。 个人史:生于原籍,曾在外地务工,无长期外地居住史,未到过疫区。无烟酒等其它不良嗜好。 家族史:父母均健在,否认家族中有遗传性及传传染性疾病史。 体格检查 T 36.8℃ W 25 Kg 发育正常,营养良好,神志清醒,精神差,急性面容,自动体位,查体合作。全身皮肤粘膜无黄染,未触及肿大淋巴结。头颅五官正常无畸形,眼睑无浮肿,巩膜无黄染,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏。耳廓无畸形,外耳道无脓血性分泌物,乳突无压痛。鼻外观无畸形,鼻通畅,鼻中隔无偏曲,鼻腔无异常分泌物,无鼻翼扇动,副鼻窦区无压痛。唇无苍白、紫绀,咽部无充血,扁桃体无肿大。颈软无抵抗,颈静脉无怒张,气管居中,甲状腺未触及肿大。胸廓对称无畸形,无肋间隙增宽及变窄,双侧呼吸动度一致。肺部听诊未闻及干湿性罗音。心前区无隆起,心界无扩大,心率79次/分,心音有力,节律整齐,心脏听诊未闻及病理性杂音。腹部平坦,腹软,无腹壁静脉曲张,未见肠型及蠕动波,肠鸣音活跃,未触及明显包块。肝区无压痛叩击痛。肝脾肋缘未触及。肛门及外生殖器无异常。脊柱四肢无畸形,活动自如,生理反射存在,病理反射未引出。 专科检查 全身皮肤粘膜无黄染,巩膜无黄染。腹部平坦,腹软,无腹壁静脉曲张,未见肠型及蠕动波,肠鸣音活跃,未触及明显包块。肝区无压痛叩击痛,肝脾肋缘未触及。双肾区无叩击痛。 辅助检查 血常规:RBC:4.06×1012/L WBC:13.5×109/L Hb:112.8g/L PLT:175×109/L。

急性胃肠炎病毒

第28章急性胃肠炎病毒 胃肠炎是人类最常见的一种疾病,除细菌、寄生虫等病原体外,大多数胃肠炎由病毒引起。这些病毒分别属于四个不同的病毒科:呼肠病毒科的轮状病毒(rotavirus),杯状病毒科(Caliciviridae)的SRSV和‘经典’人类杯状病毒;腺病毒科的肠道腺病毒40、41、42和星状病毒科(Astroviridae)的星状病毒(astrovirus)。它们所致的胃肠炎临床表现相似,主要为腹泻与呕吐,但流行方式却明显分为两种:5岁以内的小儿腹泻和与年龄无关的暴发流行。 第一节轮状病毒 轮状病毒是1973年澳大利亚学者Bishop等在急性非细菌性胃肠炎儿童十二指肠粘膜超薄切片中首次发现,是人类、哺乳动物和鸟类腹泻的重要病原体。 一、生物学性状 形态为大小不等的球形,直径60~80nm,双层衣壳,无包膜,负染后在电镜下观察,病毒外形呈车轮状,故名(图28-1)。 基因组及其编码的蛋白质为双链RNA病毒,约18550 bp,由11个基因片段组成。每个片段含一个开放读码框架,分别编码6个结构蛋白(VP1、VP2、VP3、VP4、VP6、VP7)和5个非结构蛋白(NSP1~NSP5)。VP6位于内衣壳,为组和亚组特异性抗原;VP4和VP7位于外衣壳,VP7为糖蛋白,是中和抗原,决定病毒血清型,VP4为病毒的血凝素,亦为重要的中和抗原。VP!~VP3位于核心。 非结构蛋白为病毒酶或调节蛋白,在病毒复制中起主要作用。 分型根据内衣壳VP6的抗原性,轮状病毒可分为7个组(A~G)。A组轮状病毒根据VP6又分为4个亚组(I、II、I+II、非I非II)。另外A组根据表面中