古代汉语虚词总结教学提纲

古代汉语

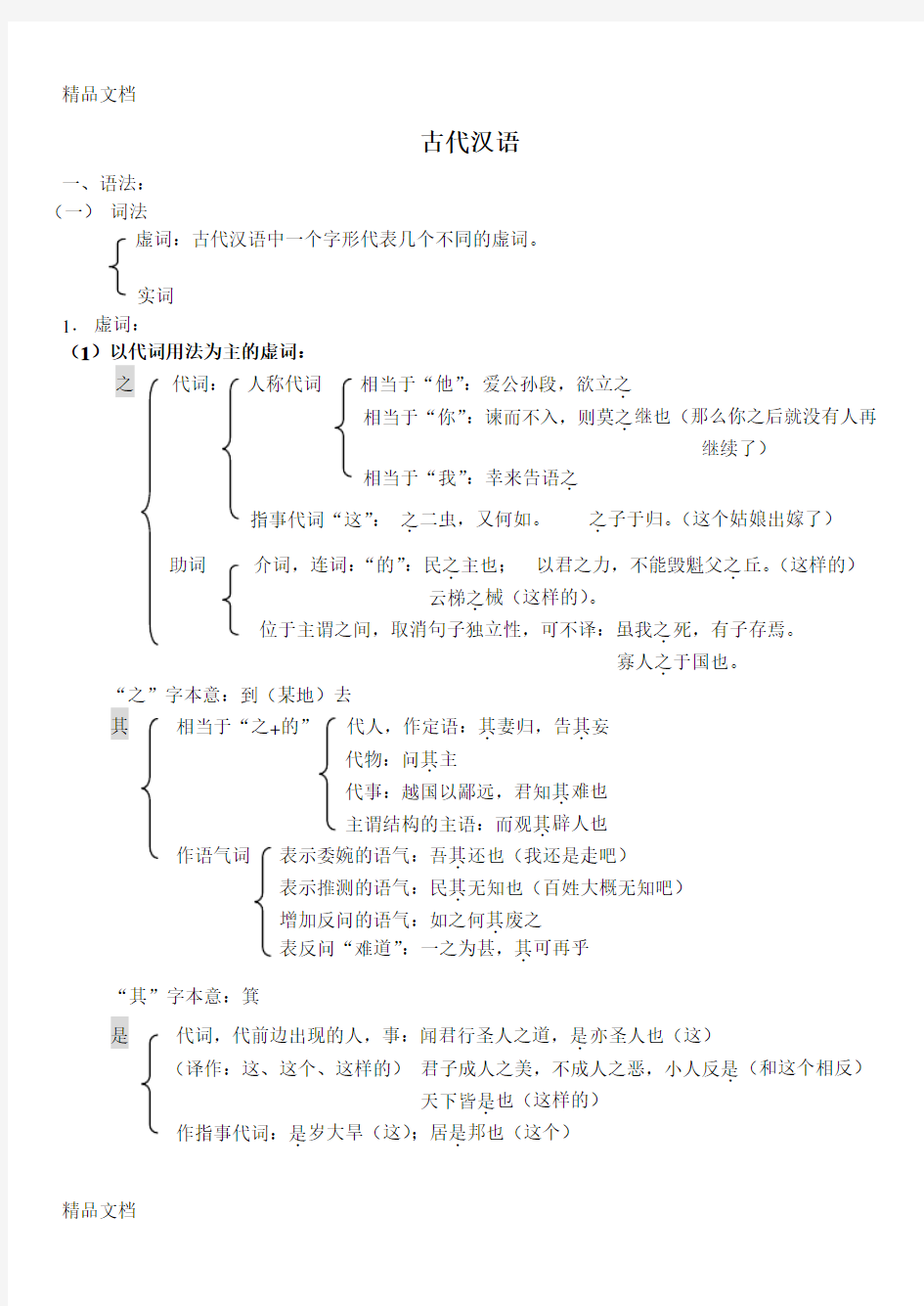

一、语法:

(一)词法

虚词:古代汉语中一个字形代表几个不同的虚词。

实词

1.虚词:

(1)以代词用法为主的虚词:

之代词:人称代词相当于“他”:爱公孙段,欲立之.

相当于“你”:谏而不入,则莫之.继也(那么你之后就没有人再

继续了)

相当于“我”:幸来告语之.

指事代词“这”:之.二虫,又何如。之.子于归。(这个姑娘出嫁了)助词介词,连词:“的”:民之.主也;以君之力,不能毁魁父之.丘。(这样的)

云梯之.械(这样的)。

位于主谓之间,取消句子独立性,可不译:虽我之.死,有子存焉。

寡人之.于国也。

“之”字本意:到(某地)去

其相当于“之+的”代人,作定语:其.妻归,告其.妄

代物:问其.主

代事:越国以鄙远,君知其.难也

主谓结构的主语:而观其.辟人也

作语气词表示委婉的语气:吾其.还也(我还是走吧)

表示推测的语气:民其.无知也(百姓大概无知吧)

增加反问的语气:如之何其.废之

表反问“难道”:一之为甚,其.可再乎

“其”字本意:箕

是代词,代前边出现的人,事:闻君行圣人之道,是.亦圣人也(这)

(译作:这、这个、这样的)君子成人之美,不成人之恶,小人反是.(和这个相反)

天下皆是.也(这样的)

作指事代词:是.岁大旱(这);居是.邦也(这个)

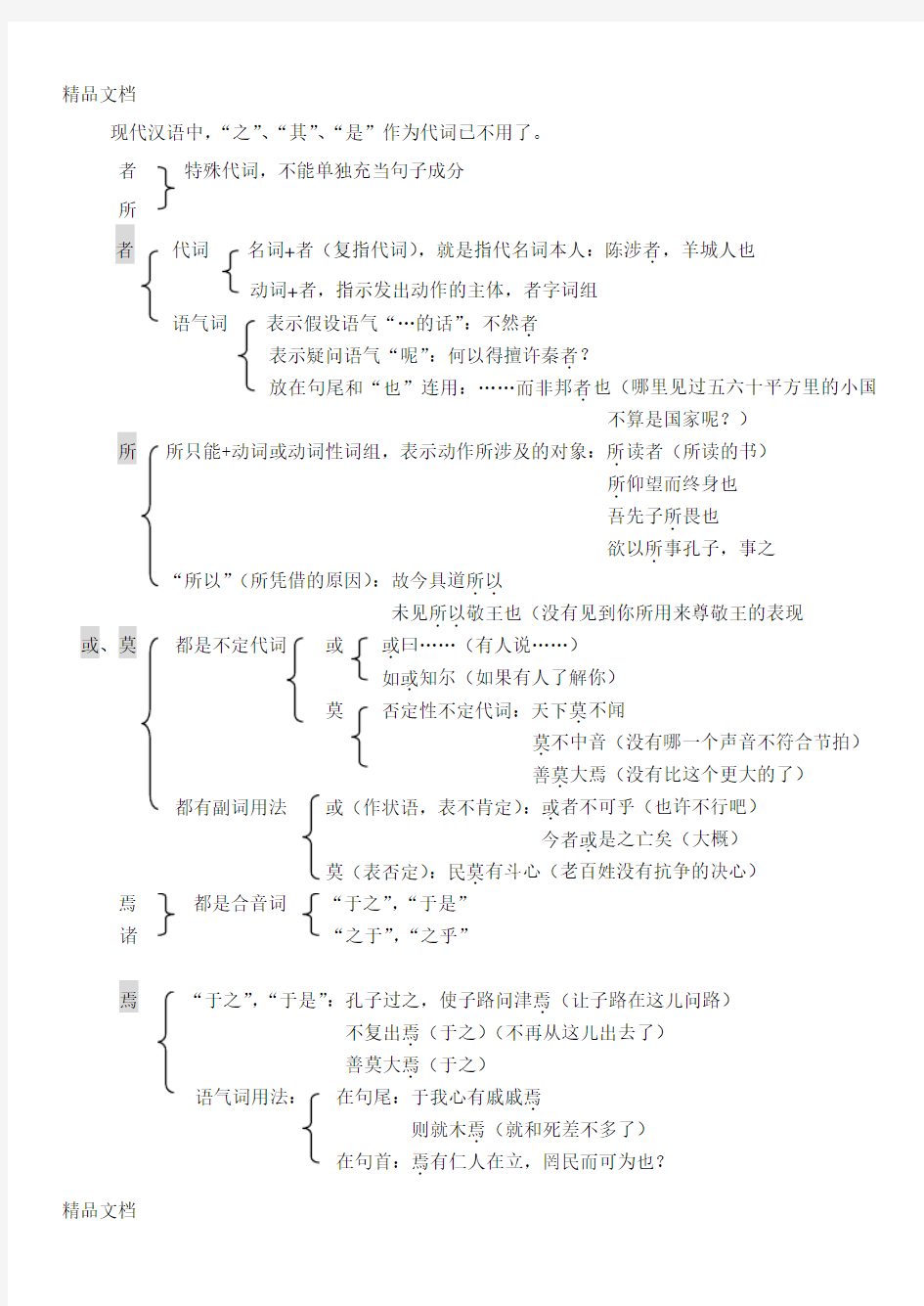

现代汉语中,“之”、“其”、“是”作为代词已不用了。

者特殊代词,不能单独充当句子成分

所

者代词名词+者(复指代词),就是指代名词本人:陈涉者.,羊城人也

动词+者,指示发出动作的主体,者字词组

语气词表示假设语气“…的话”:不然者.

表示疑问语气“呢”:何以得擅许秦者.?

放在句尾和“也”连用:……而非邦者.也(哪里见过五六十平方里的小国

不算是国家呢?)

所只能+动词或动词性词组,表示动作所涉及的对象:所.读者(所读的书)

所.仰望而终身也

吾先子所.畏也

欲以所.事孔子,事之“所以”(所凭借的原因):故今具道所以

..

未见所以

..敬王也(没有见到你所用来尊敬王的表现

或、莫都是不定代词或或.曰……(有人说……)

如或.知尔(如果有人了解你)

莫否定性不定代词:天下莫.不闻

莫.不中音(没有哪一个声音不符合节拍)

善莫.大焉(没有比这个更大的了)都有副词用法或(作状语,表不肯定):或.者不可乎(也许不行吧)

今者或.是之亡矣(大概)

莫(表否定):民莫.有斗心(老百姓没有抗争的决心)焉都是合音词“于之”,“于是”

诸“之于”,“之乎”

焉“于之”,“于是”:孔子过之,使子路问津焉.(让子路在这儿问路)

不复出焉.(于之)(不再从这儿出去了)

善莫大焉.(于之)

语气词用法:在句尾:于我心有戚戚焉.

则就木焉.(就和死差不多了)

在句首:焉.有仁人在立,罔民而可为也?

诸“之于”:投诸.渤海之尾

“之乎”:有诸.?(有这件事吗?)

孰、何、安、胡、曷——代词,“什么”

孰:指事,指人

何:何事。敢问何.谓也(指的是什么)

安:指地方。沛公安.在(在哪)

回答问题步骤:解释加点字

1)词性;2)功能(用法)3)今译

例:之:助词。连接主谓,取消句子独立性。可不译。

衣食所安,弗敢专也,必以.分人:以:介词,宾语省略,可译成“把”。

(2)都有介词用法的虚词

以以介词用法为主:以.五十步笑百步(以:助词,译作“凭借”。和“五十步”组成介宾(名词+以+动词)构,作状语)

树以.青槐(介宾结构,作补语)

树之以.桑(把桑树种在这)

连词(可以连接词、词组、句子):夷以.近(而)(动词+以+动词)

越国以.鄙远:连接目的

以.其无礼于晋:连接原因

为介词:以天下与人易,为.天下得人难

介宾动宾介宾动宾

如姬父为.人所杀(被,介词)

连词:为.其老,强忍(因为)

出令曰:“为.我葬…”(如果要葬我的话)

秦为.知之(如果,连词)

与介词(两者间不并列):公与.之语(“公”、“之”地位不平等,所以“与”是介词,“跟”)

子厚与.设方计(介词,给)

与.人耕佣(介词,被)

连词(两者间并列):吾与.汝毕力平险(“吾”、“汝”地位平等,所以“与”是连词)

于:介词,引出时间、地点、行为主动者,表示被动:历试于.天下(在);伤于.矢(被)无望民之多于.邻国也(比…)(不要希望百姓比邻国多)

乎介词:固先乎.吾(相当于“于”,在)

以吾一日长乎.而(“于”)

吾尝疑乎.是。(对这种说法表示怀疑)

语气词:王侯将相宁有种乎.?(在句尾表语气,反问句)

其然乎.,其不然乎.(表疑问句)

(3)以连词用法为主的虚词

而连词:并列:美而.艳

偏正:楚晨压晋军而.阵

连接主谓:假令晏子而.死

人而.无信

代词:夫差,而.忘越王之杀而.父乎?

(作主语)(作定语)

则连词顺承:闻言则.大愧

并列:横则.秦帝,从则.楚王(用在对举的并列复句中)

(就)

转折:则.国家多难,是以不获(然而)

欲速则.不达

假设:五日不雨则.无麦(那么)

谏而不入,则.子继之

条件:布帛长短同,则.贾相若(就)

副词:此则.人心之变也(就是)此则.岳阳楼之大观也(就是)然——连词,“然而”:然.郑亡

(4)以副词用法为主的虚词

表范围:俱、皆、悉

表否定:不、无

弗:吾弗.知齐其为陈氏矣

(5)语气词

表判断——也,矣;邪

表疑问——耶

表感叹——哉

表否定——莫,不,弗,无

弗:“不+之”晋人弗.许(不许他)

2.实词

(1)名词充当状语(放在动词前,表状态,工具)

一狼犬.坐于前(像狗一样)

星.罗棋布(像星星一样)

豕人.立而啼(像人一样)

云.朵响应(像云一样)

其后楚日.以消(一天天的)

(2)动词的特殊意义

①被动有标志(“于、见、为、被”是标志):伤.于矢(被箭射伤)

如姬父为人.所杀(被人杀了)无标志:如姬最幸.(最被宠幸)

自子厚之斥.(自从刘子厚被贬斥)

窃钩者诛.(被杀),窃国者侯.(被封侯),

②使动求也退,故进.之(求很谦让,所以使他进)

晋侯饮.赵盾酒(晋侯让赵盾喝酒)

朝饥谁饱.(早晨饿了,谁使你饱)

走.芝卯(使芝卯逃跑)

王辟.左右(王让左右避开)

③其它动宾关系而誓

..之曰…(向他发誓说…)

古代汉语第二册考点总结

1.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录周代诗歌305篇,分为风、雅、颂三类。风:15个部分,合称15国风;雅:大雅,小雅,共105篇;颂:周颂,鲁颂,商颂,共40篇。 2.韵母:指一个音节中除声母以外其他音素的总和,包括韵头。 韵:指主要元音和韵尾。 3.韵例:关于用韵的格律:什么地方用韵,什么地方不用韵和怎样用韵。 4.阴声韵:从母音收尾或者没有韵尾的韵母。 阳声韵:从鼻音收尾的韵母。 入声韵:以辅音[-p],[-t],[-k]等为韵尾的韵母。 叶韵:有些韵字如读本音,便与同诗其他韵脚不和,须攻读其他音以协调声韵,故称叶韵。 5.三十六字母:中国传统音韵学概念,表示中古声母系统的36个代表字,唐末守温和尚原定30字母,宋人又增6个而成36字母。36字母反映的是唐宋时代共同标准的音声母系统。※三十六个字母是:见溪群疑,端透定泥,知彻澄娘,帮滂并明,非敷奉微,精清从心邪,照穿床审禅,影晓匣喻,来日。至于上古声母系统,据初步研究共有32个,拿36个字母来比较,有的要合并一些,有的要分出一些。 6.古无舌上音:指在上古声母系统中设有“知、彻、澄、娘”这组舌上音声母,它们是从舌头音“端[t],透[t],定[d]”这组声母中分化出平韵。 7.古无轻舌音:指上古时期只有重唇音“帮”母,“谤”母,“并”母和“明”母,不存在轻唇音声母“非,敷,奉,微”。 8.双声叠韵:指两个字的韵相同,现代的韵母包括韵头、韵腹、韵尾、声调,而这里的“韵”与之有别:韵中要求韵腹、韵尾相同,而不区别韵头。 双声叠韵词大都用未描绘声色形状,古书注解常常用貌字来解释。 9.古今通假:古代汉语书面语言里同音或音近的字的通用和假借。 ※中古的韵:206韵,韵腹韵尾相同,区别声调,而不区别韵头。 10.注:东汉以后对经典的注解。《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。 11.疏:在注的基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。 12.正义:解释经传而得其正义。 13.章句:离章析句,变曲支派。 14.集解:①选取各家注解中可取的地方,有时也会把自己的解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。 15.古书注解术语:①曰,为,谓之:使用这几个术语时,被释的词总放在“曰”“为”“谓之”的后面。这几个术语的作用相同,它们不仅用来释义,并且用来分别同义词或近义词的细微差别。 ②谓:“谓”和“谓之”不同,使用“谓”时,被释的词都放在“谓”的前面。“谓”这个属于,往往在以具体抽象、或以一般释特殊的情况下,才用上它。 ③貌:“貌”字一般用在动词或形容词的后面。使用“貌”字时,被释的词往往是表示某种性质或某种状态的形容词。 ④犹:使用这个术语时,释者与被释者往往就是同义或近义的关系。 ⑤之言,之为言:使用这俩个术语时,必然是“声讯”;除了释义之外,释者与被释者之间有时也是同音的关系,有时是双声叠韵的关系。 ⑥读为,读曰:这俩个术语是用本字来说明假借字。 ⑦读若,读如:这俩个术语一般是用来注音,有时也用于说明假借字。 16.衍文:“衍文”简称“衍”,也叫“衍字”。这个术语用来指明古籍中多出了文字的现象。 17.脱文:“脱文”简称“脱”(有时作“夺”),也叫“脱字”。这个术语专指古籍中脱落了文

[VIP专享]古代汉语知识点

古代漢語 文字(上): 5.为什么说结绳、契刻、八卦等不是文字?文字与图画有什么本质区别? 结绳、契刻、八卦等都是帮助和提示人们记忆的工具,而文字是人们交流思想的工具,因此都不是文字,和文字的产生也没有直接的关系。图画虽然可以有表意的作用,可是往往意思含糊不清,应该怎么理解取决于具体环境。只有具备下列条件时,才可以成为文字:(1)把整幅的画拆散成个别的图形,一个图形跟语言里的一个词相当。(2)这些图形必得作线性排列,按照语言里的词序。(3)有些抽象的意思,语言里有字眼,不能直接画出来,得用转弯抹角的办法来表示。 6.汉字与汉语是什么关系? 汉字是辅助交际工具,它使汉语突破了时间和空间的限制。 7.什么是字体?它与字的结构方式是同一概念吗? 字体是指整个文字系统的书写样式。它与字的结构方式不是同一个概念,文字的结构方式是比较稳固的,但字体却可以变化。 8.汉字字体演变总的趋势如何? 字体要求便于书写和识别,所以汉字字体发展的总趋势是由繁复到简洁的。演变是缓慢的、渐进的,新字体出现,旧字体被淘汰,中间有一个交替的过程。 9.举例说明汉字发展过程中的几种主要字体的特点: 甲骨文金文篆书隶书楷书草书 (一)甲骨文 甲骨文又称卜辞、殷虚文字等,主要是指商代契刻在龟甲兽骨上的文字。甲骨文是目 发现的最早的成体系的文字。 甲骨文的特点: 1.象形、会意字为主,也有形声和假借。所代表的词汇较多,词类也较齐全。 2.笔画纤细,曲线较少。 3.许多字还没有统一的形体。 (二)金文 金文又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。 金文的特点: 1.笔画粗肥圆浑,形体比较匀称。 2.与甲骨文非常相似,有的字笔画上有所改变。 3.内容丰富。 (三)篆文 篆文分为大篆和小篆。西周晚期到秦统一之前通行的文字属大篆。大篆的特点: 1.形体与金文接近,但笔画整齐。 2.列国字型各有特色。 小篆是汉字历史上第一次规范化的字体。是秦统一中国之后颁行的标准字体;是根据战国时期的秦国文字稍作整改而来。小篆的特点: 1.形体比大篆简单,结构比金文整齐,写法有一定的规矩。 2.是一套完整而稳定的汉字系统。 (四)隶书 隶书历史上也称佐书、史书、八分,是以点、横、掠、波磔等点画结构取代篆书 线条结构而使之便于书写的一种字体。 隶书相对于篆书的特点:

古代汉语虚词题目及答案

(一)根据下列例句分析归纳“之”的词性、意义或语法作用。 (10 分) 1.奚以之九萬里而南為?(《北冥有魚》) ——动词,往,到……去, 2.湯之問棘也是已。(《北冥有魚》) 连词(或以为助词),或在主谓之间,取消句子的独立性, 助词,加在主谓结构的主语和谓语之间,取消此主谓结构独立成句的可能。 3 .之二蟲又何知?(《北冥有魚》) 代词,或作指示代词,相当于“这”。 4.而彭祖乃今以久特聞,眾人匹之,不亦悲乎?(《北冥有魚》)――作人称代词,指代彭祖。 5.鵬之背,不知其幾千里也。(《北冥有魚》) 连词(或以为助词)。或在定语和中心语之间,表修饰、领属关 系,相当于“的”, 6.不虞君之涉吾地也,何故?(《左傳?齊桓公伐楚盟屈完》)――之,助词(答“连词”亦可),加在主谓结构的主语和谓语之间,取消此主谓结构独立成句的可能。 (二)指出下列句子中“以”的意义或语法作用。 1.君子不以言舉人,不以人廢言。 (《論語?衛靈公》)

介词,弓I进情况出现和动作行为发生的原因、理由,可译为“因为”、“由于”。 2.儒以文亂法,俠以武犯禁。(《韓非子?五蠹》) ――介词,引进动作行为的工具、手段。可译为“用”、“拿”。 3A.夫夷以近,則遊者眾;險以遠,則至者少。(《遊褒禪山記》) ――连词,连接形容词和形容词,表递进,可译成“而且”。 4.子厚以元和十四年十一月八日卒。(《柳子厚墓誌銘》) 介词,引进动作行为发生的时间或动作行为涉及的范围,可译为 “在”。 5.項梁乃以八千人渡江而西。(《史記?項羽本紀》) ――介词,引进动作行为连带的人,可译为“率领”。 6.靈公少,晉人以難故,欲立長君。 ——以,介詞,由於。 7?仆以口语遭此祸,重为乡党所笑。 ——以,介詞,由於。 ――介词,弓I进情况出现和动作行为发生的原因、理由,可 译为“因为”、“由于”。 8.常思奋不顾身,以徇國家之急。 以,目的连词, 9.在“芷兰生于深林,非以无人而不芳”句中,“以”的用法是(C )

古代汉语知识点整理资料

名词解释、简答 1、字母 字母就是表示古代声母的代表字。 2、五音 早期音韵学著作中分析声纽的术语。所谓五音,是指声母按发音部位分成唇音、舌音、齿音、牙音、喉音五类。五音中,唇音又分为重、轻唇音,舌音分为舌头音、舌上音,齿音又分为齿头音和正齿音。 3、清浊 从发音方法来分,清音是不带音声母,发音时声带不振动;浊音是带音声母,发音时声带振动。 4、阴声韵 阴声韵,简称阴声,指无韵尾或以元音 [-u][-i]收尾的韵,如表中的戈果过韵和脂旨至韵。 5、阳声韵 阳声韵,简称阳声,指以鼻音[-m][-n][-?]收尾的韵,如表中的侵寝沁韵、真轸震韵和东董送韵。 6、白话 古白话指自唐宋以来逐渐形成的口语实录,以北方口语为基础。古白话的真正兴起是在唐宋,如唐代的变文、禅宗语录。宋代话本的出现标志着古白话的正式形成。古白话是现代汉语的源头。 7、文言 文言是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语,如《诗》、《书》、《礼》、《春秋》、《老子》、《论语》、《荀子》等所使用的;以及后来历代作者仿古作品中所使用的语言,如两汉诗文歌赋、唐宋散文等。文言有两大特点:第一,它是脱离口语的,因此带有超方言性;第二,它带有人为的仿古性,因此是超越时代的。 8、六书 六书是战国以后的人根据汉字形体结构和使用情况归纳出来的六种条例,包括象形、指事、会意、形声、转注、假借。 9、许慎对六书的定义 许慎在《说文解字叙》中说:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,上下是也。二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。四曰会意,会意者,比类合谊,以见指?,武信是也。五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。” 10、四体二用 清代学者戴震提出,是对六书的分类情况。象形、指事、会意、形声四种为造字法,转注、假借两种为用字法。 11、古无轻唇 清代钱大昕首先提出,上古音中没有轻唇音非、敷、奉、微,只有重唇音帮、旁、並、明。后来的轻唇音都是由重唇音分化来的。 12、古无舌上 清代钱大昕首先提出,上古音中没有知、彻、澄等舌上音,这类音中古时期才从端、透、定等舌头音中分化出来。

古代汉语胡安顺第一单元思考与练习答案

第一单元练习题 一、请说明下列工具书之间的差别。 (1)字典与词典。 字典主要是以解释单个字的形、音、义为出发点的。“字典”一词出现在《康熙字典》问世以后,在此之前,凡是解释汉字形、音、义的书,都笼统地称为字书。 词典是以词为解释对象的工具书。词典的类型有多种,如普通词典、专科词典、分类词典。 (2)类书与政书。 类书是一种分类汇编各种资料的工具书。其体例都是先分大类,后标子目,各种材料类聚于子目之下。类书的内容无所不包,自然界和人类社会的一切事物都可以成为类书的大类或子目,所以有人将其比作中国古代的百科全书。 政书是记载历代政治经济、典章制度沿革变化的书籍。政书原本是一种历史着作,由于其中集中记载了典章制度,具有资料汇编的性质,人们就当做工具书来使用了。政书的特点是分门别类地加以叙述。一种典制系统是一个门类,每个门类之下再区分子目,与一般类书相同,只是一般类书门类子目无所不包,而政书的门类子目一般局限在典章制度的范围内。 (3)“十通”与会要、会典。 “十通”是通记历代典制的十部政书的总称,包括《通典》、《通志》、《文献通》等十部书。 会要、会典都属于断代政书。 (4)会要与会典。 会要以事类为纲,分门别类地记载一代典章制度;会典则一般以官署机构为纲,重点记述国家政令、官吏职掌,汇编有关事例。前者以类相从,后者以官统事。 二、常见的字典、词典中标出古音的主要有哪几部指出其标古音的方法。 常见的字典、词典中标出古音的有以下几部,其标音方法如下所述; (1)《说文解字》。部分字用“读若”这一术语注出了读音。 (2)《康熙字典》。其释字体例是先列本音本义,再列别音别义。注音以罗列《唐韵》、《广韵》、《集韵》、《韵会》、《洪武正韵》等古代韵书中的反切为主,辅以直音。 (3)《中华大字典》。在注音上,它以《集韵》的反切为准,每音只加一个反切,《集韵》中没有的字,再用《广韵》或其他韵书中的反切。反切之后加注直音和平水韵韵目。 (4)《汉语大字典》。其中对每个字,依次注出了今音、中古音和上古音。如一字多音则分列。其中,今音用汉语拼音字母标注;中古音用《广韵》或《集韵》的反切标注,同时表明声、韵、调;上古音只标韵部,采用的是近人考订的古韵三十部。 (5)《王力古汉语字典》。注音中不仅标出了上古的韵部,同时标出了中古的韵部、声母和声调。 (6)《辞源》。其注音同时采用汉语拼音字母和注音字母标注今音,用《广韵》的反切标注中古音,同时标出了中古的声调、韵部和声母。 (7)《汉语大词典》。单字的注音分为二段式:用汉语拼音字母注现代音,用《广韵》的反切标注中古音,同时标明声调、韵部和声母。凡产生于近代的字,一律依近代韵书、字书中的反切标音,只标明声调和韵部,不标声母。 (8)《中文大辞典》。注音先列反切,后列平水韵目,最后列注音字母和拼音字母。

高中语文中国古代汉语知识点

高中语文中国古代汉语知识点 高中语文中国古代汉语知识点总结 人的称谓 【直称姓名】大致有三种情况:(1)自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵代天祥自序其诗”。(2)用 于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。(3)称所厌恶、所轻视的人。如“不幸吕师孟构恶于前,贾余 庆献谄于后”。 【称字】古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名有意义上的联系。字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于 礼貌和尊敬。如称屈平为屈原,司马迁为司马子长,陶渊明为陶元亮,李白为李太白,杜甫为杜子美,韩愈为韩退之,柳宗元为柳子厚,欧阳修为欧阳永叔,司马光为司马君实,苏轼为苏子瞻,苏辙 为苏子由等。 【称号】号又叫别号、表号。名、字与号的根本区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。号,一般只用于自称,以显示 某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。如:陶潜号五柳 先生,李白号青莲居士,杜甫号少陵野老,白居易号香山居士,李 商隐号玉溪生,贺知章晚年自号四明狂客,欧阳修号醉翁、晚年又 号六一居士,王安石晚年号半山,苏轼号东坡居士,陆游号放翁, 代天祥号代山,辛弃疾号稼轩,李清照号易安居士,杨万里号诚斋,罗贯中号湖海散人,关汉卿号已斋叟,吴承恩号射阳山人,方苞号 望溪,吴趼人号我佛山人,袁枚号随园老人,刘鹗号洪都百炼生。 【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名代士等死后被追加的称号叫谥号。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳代忠公,王安 石为王代公,范仲淹为范代正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠 毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林代忠公。而称奸臣秦桧为缪 丑则是一种“恶谥”。

古代汉语常识

古代汉语常识(一) (一)怎样查字典辞书 一、查检字音和字义 汉语字典排列汉字的方式有三种: 1、按音序排列(音序法) ⑴汉字拼音。现在通行的是按照汉语拼音字母次序排列。 ⑵注意字母。1958年,汉语拼音方案公布之前,有的字典按照注意字母的顺序排列。 ⑶平上去入、一百零六韵。在古代,也按平上去入四声、一百零六韵(平水韵)排列的。 2、按部首和笔画排列 这就是所谓的部首检字法,把同一部首的字归为一类,部首的先后以笔画的多少而定,同部首的字也以笔画为序。 例如,“口”部是三画,排在“木”部(四画)之前;同在“口”部,“吹”字四画(部首笔画不算),排在“味”字五画之前。 第一部用部首检字法的字典是《说文解字》。 3、按号码排列(注意繁简字变换) 流行的是四角号码检字法。 汉字一般是方形,都有四个角,角的形式分为十种,用0至9是个号码来代表。 四角的顺序是先左上角,次右上角,再次是左下角,最后是右下角,每字得四码P65

4、按义编排 《尔雅》十九篇即按义编排。如“兄”,“弟”在“宗族”中查。“间”(秦汉以前没有此字),jiān、jiàn、xián ?《新华字典》 目前最常见的字典。 它收字(包括繁体字、异体字)在一万个以上。 ⑴適當的收了一些古書中的常用字 ⑵在有些字的义项中也收了一些古代的用法 ⑶还收了少数古汉语中特有的双音词(又称复音词) ?《现代汉语词典》 是一部记录普通话语汇的中型词典。 它对所收的一万多单字,注音比较准确,释义比较情当,并收了一些古字古义,对初学古汉语的读者,是很有帮助的。 ?《古汉语常用字典》 收字3700多个,2000多个双音词,按汉语拼音排序,收的是常用字,注意词义的辨析。 ?《康熙字典》 成书于清代康熙五十五年(公元1716年),其收字四万七千多个(47035)。

古代汉语的虚词

古汉语虚词 介词 介词的作用是用在名词、代词或名词性词组的前面,组成介词结构,作动词或形容词的状语或补语,表示时间、处所、目的、原因、方式、对象等。 介词一般由动词虚化而来,因此意义上带有动词的性质。区别在于动词可以独立做谓语,而介词需要和名词一起构成介宾短语作状语或补语。 1、于(於,乎) “于”和“於”原来都是动词。两字上古读音不同,但作为介词用法相同,其差别主要在于不同历史时期和作者用字不同:甲骨文中只用“于”不用“於”,先秦一些古籍如《左传》、《荀子》等“于”、“於”并用,战国以后古书则多写作“於”。汉字简化后,“於”又简化为“于”。 “乎”字的上古音与“于”相近,除常作为语气词外,还常作介词用,用法基本和“于”一致。 “于”的用法主要有五种。 (1)引入行为动作的处所与时间,组成介宾结构作句子的补语或状语。可译为:在、从、到等。如: 虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。(《论语?季氏将伐颛臾》) 宋公及楚人战于泓。《左传?僖公二十二年》 冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,泳而归(《论语?先进》)(曾点) 是干戚用于古,不用于今也。(《韩非子?五蠹》) 成败之机在于今日(《赤壁之战》) 这种表示处所和时间的“于”,相当于现代汉语的介词“在”、“到”、“从”等。除“乎”字外,现代汉语书面语还一直沿用,如“写于北京”、“成立于一九四九年”。但在古代汉语里,表示处所的“于”字有时可以不出现,该处所名词直接用在谓语动词或动宾词组之后作补语,这体现了古今汉语的差别。例如: 吾闻秦军围趙王钜鹿。《史记?项羽本纪》 令女居其上,浮之河中。《史记?西门豹治邺》 两句应为“于钜鹿”“于河中”。 (2)引入行为动作涉及的对象。可译为“向、跟、给、对、对于”等。例如:利泽施乎万世。(《庄子?大宗师》) 先民有言:“询于刍荛。”言博问也。《荀子?大略》(刍荛(打柴的人)是询问的对象。)不拘于时,学于余(韩愈《师说》) 这种用法除“乎”字外,也常见于现代汉语书面语言里,如“献身于革命事业”、“有利

古代汉语 第二册 期末复习知识点

名词解释 1、近体诗 近体诗又称今体诗或格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁。为有别于古体诗而有近体之名。指唐代形成的格律诗体。在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。最本质的特点是讲究平仄。 2、注疏:注:东汉以后对经典的注解。《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。疏:在注的基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。 3、传:解说经文字词、阐明其大义的注解。 4、笺:对传文进行补充订正的一种注释。笺的本义是小竹片,古人用笺随时记下心得体会,以备参考。 5、正义:解释经传而得其正义。 6、章句:章句就是“离章辨句”的意思。其特点是,除了对古书作逐词解释外,还要说明句意和全章大意,分析句法,辨明篇章结构等。 7、集解:①选取各家注解中可取的地方,有时也会把自己的解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。 8、《论语》:《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成。记录孔子及其弟子言论的语录体散文集。较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。 9、《广韵》:全称《大宋重修广韵》,是北宋时代官修的一部韵书,由陈彭年、丘雍编修。《广韵》是中国现存的一部重要韵书。

9、《尔雅》: 《尔雅》是辞书之祖。收集了比较丰富的古代汉语词汇。 《尔雅》是第一部词典,指“雅言”,即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的标准语。《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规范。 10、诗经:是我国第一部诗歌总集,在春秋时称诗或诗三百,到汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,才有了诗经之称。《诗经》按音乐的不同,分编为“风”“雅”“颂”三类。“风”是带有地方色彩的音乐,也称“国风”,是诗经的精华。“雅”是周王朝直接统治的音乐,即王畿之乐。颂是宗庙祭祀的乐歌。 《诗经》的艺术特点:1.反映现实生活,干预现实政治的创作倾向。2.运用赋比兴的表现手法——赋直接描绘抒情和铺叙。比比方比喻,使形象更鲜明。兴借助其它的事物作为诗歌的发端。3.借景言情的抒情方式。 《诗经》的影响:1.开创了中国诗歌的现实主义传统,历代民歌体现了关心国家命运和人民疾苦。2.赋比兴成为后世诗文最基本的表现手法,赋的铺排,直叙和白描得到了继承和发展。 3.推动了后代诗人向民歌学习,从民间汲取营养 11、互文:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。由上下文意互相交错,互相渗透,互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法。 12、并提:并提是为了使句子紧凑,文辞简练,古人又常用并提法以行文。所谓“并提”一般是把两件相关的事并列在一个句子中来表达。 13、双声叠韵:指两个字的韵相同,现代的韵母包括韵头、韵腹、韵尾、声调,而这里的“韵”与之有别:韵中要求韵腹、韵尾相同,而不区别韵头。双声叠韵词大都用未描绘声色形状,古书注解常常用貌字来解释。 14、班固的《咏史》诗是中国五言诗的最早作品。 15、曹丕的《燕歌行》是第一首七言诗。

古代汉语

古汉语通论(一)自测题 怎样查字典辞书 一填空 1 汉语字典辞书的编排方式主要有三种:______、______、______。 2 中国最早讲词义的辞书为______。 3 《说文解字》作者是东汉______,全书分______部,收字______个,又有重文______个。 4 《康熙字典》成书于______年,部首数______,收字______个。 5 《辞源》(修订本)是______词典,用______法编排,部首数______。 6 《辞海》(1979年版)是______辞书。此书部首调整为______个,各字归部的原则是______。 7 《经传释词》的作者是清代______,此书收释虚词______个,释词特色是______。 8 《此诠》的编纂者是______,此书收释虚词______组,共______个,是解放前收释虚词______的虚词词典。 二单选题 1、《说文解字》的作者是() A、许慎 B、张玉书 C、阮元 D、王引之 2、下列工具书,专门解释虚词,收列材料遍及经、史、子、集的是() A、《经传释词》 B、《说文解字》 C、《经籍纂诂》 D、《助字辨略》 3、下列工具书,可供查检《论语》、《孟子》等儒家经典著作的语句出处的是() A、《四库全书总目提要》 B、《简明古汉语字典》 C、《十三经索引》 D、《汉语大字典》 4、下列工具书,专门收罗以连绵词为主的古汉语双音词的是() A、《词诠》 B、《诗词曲语辞汇释》 C、《康熙字典》 D、《辞通》 三多选题 1、下列工具书,按平水韵一零六韵分卷编排的是() A、《经籍纂诂》 B、《佩文韵府》 C、《经传释词》 D、《辞通》

古代汉语虚词总结

古代汉语 一、语法: (一)词法 虚词:古代汉语中一个字形代表几个不同的虚词。 实词 1.虚词: (1)以代词用法为主的虚词: 之代词:人称代词相当于“他”:爱公孙段,欲立之. 相当于“你”:谏而不入,则莫之.继也(那么你之后就没有人再 继续了) 相当于“我”:幸来告语之. 指事代词“这”:之.二虫,又何如。之.子于归。(这个姑娘出嫁了) 助词介词,连词:“的”:民之.主也;以君之力,不能毁魁父之.丘。(这样的) 云梯之.械(这样的)。 位于主谓之间,取消句子独立性,可不译:虽我之.死,有子存焉。 寡人之.于国也。 “之”字本意:到(某地)去 其相当于“之+的”代人,作定语:其.妻归,告其.妄 代物:问其.主 代事:越国以鄙远,君知其.难也 主谓结构的主语:而观其.辟人也 作语气词表示委婉的语气:吾其.还也(我还是走吧) 表示推测的语气:民其.无知也(百姓大概无知吧) 增加反问的语气:如之何其.废之 表反问“难道”:一之为甚,其.可再乎 “其”字本意:箕 是代词,代前边出现的人,事:闻君行圣人之道,是.亦圣人也(这) (译作:这、这个、这样的)君子成人之美,不成人之恶,小人反是.(和这个相反) 天下皆是.也(这样的) 作指事代词:是.岁大旱(这);居是.邦也(这个)

现代汉语中,“之”、“其”、“是”作为代词已不用了。 者特殊代词,不能单独充当句子成分 所 者代词名词+者(复指代词),就是指代名词本人:陈涉者.,羊城人也 动词+者,指示发出动作的主体,者字词组 语气词表示假设语气“…的话”:不然者. 表示疑问语气“呢”:何以得擅许秦者. 放在句尾和“也”连用:……而非邦者.也(哪里见过五六十平方里的小国 不算是国家呢) 所只能+动词或动词性词组,表示动作所涉及的对象:所.读者(所读的书) 所.仰望而终身也 吾先子所.畏也 欲以所.事孔子,事之“所以”(所凭借的原因):故今具道所以 .. 未见所以 ..敬王也(没有见到你所用来尊敬王的表现 或、莫都是不定代词或或.曰……(有人说……) 如或.知尔(如果有人了解你) 莫否定性不定代词:天下莫.不闻 莫.不中音(没有哪一个声音不符合节拍) 善莫.大焉(没有比这个更大的了)都有副词用法或(作状语,表不肯定):或.者不可乎(也许不行吧) 今者或.是之亡矣(大概) 莫(表否定):民莫.有斗心(老百姓没有抗争的决心)焉都是合音词“于之”,“于是” 诸“之于”,“之乎” 焉“于之”,“于是”:孔子过之,使子路问津焉.(让子路在这儿问路) 不复出焉.(于之)(不再从这儿出去了) 善莫大焉.(于之) 语气词用法:在句尾:于我心有戚戚焉. 则就木焉.(就和死差不多了) 在句首:焉.有仁人在立,罔民而可为也

知识点汇总情况_古代汉语

中国石油大学胜利学院汉语言文学专业﹙本科﹚ 《古代汉语》(上册)通论知识要点 ■绪论 一什么是古代汉语: 1古代汉语:古代汉民族的语言。有广义、狭义之分。广义的古代汉语泛指“五四”以前的汉民族语言,与现代汉语相对而言;狭义的古代汉语特指以先口语为基础的上古汉语书面语,即文言﹙或文言文、古文﹚。 2汉语发展的历史分期: ①上古汉语:先两汉到晋时期。其书面语是在先口语基础上形成的文言。 ②中古汉语:南北朝到唐宋时期。其书面语是在六朝后在北方话基础上形成的古白话。 ③近代汉语:元明清时期。其书面语是以近代北方话为基础的近代白话。 ④现代汉语:“五四”以后。其书面语是在现代北方话基础上形成的普通话。 3古汉语书面语的两大分支: ①文言系统:文言是以先口语为基础的上古汉语的书面语系统。 ②白话系统:白话是六朝以来在北方口语基础上形成的中古和近代汉语的书面语系统,含古白话﹙中古汉语﹚和近代白话﹙近代汉语﹚。二怎样学好古代汉语: 1古汉语研究的主要对象是文言。因为: ①文言是汉语书面语的源头,全面认识汉语书面语必从文言开始。 ②我国古代文献、典籍浩如烟海,多用文言写成的,传承古代文化,必须从掌握文言入手。 2学习古汉语的基本方法: ①把握知识体系,突出重点难点;②文选与通论有机结合; ③充分利用工具书和现代学习工具;④博学好问、勤于积累、善于总结。 附:古汉语研究的三个重要阶段 1汉初到东晋末: 偏重于文字、训诂研究,是古代汉语语义研究的重要阶段。著作

有毛亨《诗诂训传》、扬雄《方言》、许慎《说文解字》、玄《毛诗笺》等。 2南北朝到明末: 偏重于韵律及音系研究,是古代汉语语音研究的重要阶段。著作有约《四声谱》、陆法言《切韵》、年《广韵》、周德清《中原音韵》等。 3清代: 古汉语研究全面发展并成就辉煌的阶段。出现了一大批古文字、音韵、训诂等国学大师及语言学名著。如:段玉裁《说文解字注》、朱骏声《说文通训定声》、王筠《说文句读》、桂馥《说文解字义证》(以上说文四大家)、王念《广雅疏证》、王引之《经义述闻》、淇《助字辨略》、澧《切韵考》、戴震《声韵考》、阮元《经籍纂诂》、章炳麟《国故论衡》、怡让《契文举例》、罗振玉《殷文存》等。 ■第一单元:文字、词汇、工具书 ●笫一节文字 一什么是文字: 1定义:文字是记录语言的书写符号系统,是人类最重要的辅助性交际工具。 2起源: 文字起源于记事图画。两万多年前的山洞壁画,多具记事性质。我国纳西族东巴象形文字是当今唯一活着的象形文字,被誉称为“人类古文化的活化石”。 3三大古老文字: 古美索不达尼亚的楔形文字、古埃及的圣书文字(钉头文字)、甲骨文体系的古汉字。﹙周有光认为发源于中美洲古土著族的玛雅文字是笫四大古文字﹚ 二汉字的性质:

古代汉语知识点

一、名词解释 1、注音材料:包括古代文献中的直音、读若、反切等注音材料。 (1)直音:用同音字注音。 (2)读若:通过比况的方法用读音相近或相同的字注音。 (3)反切:用两个汉字来给一个汉字注音,其基本原理是:切上字与被切字声母相同,切下字与被切字的韵母和声调相同。 2、声训材料: 声训是用读音相同或相近的字词去解释词语的一种训诂方法。声训材料在一定程度上能反映当时的语音情况,可以作为我们研究古音的参考材料。 3、五音: 最早见于《玉篇。五音声论》。是按发音部位的不同把声母分为五类,即唇音、舌音、齿音、牙音、喉音。 4、七音: 是由沈括在《梦溪笔谈》中最早提出的。在五音的基础上再分出半舌音、半齿音两类,就成了“七音”。 5、阴声韵、阳声韵、入声韵: 音韵学上依照韵尾的不同,将古韵分为阴声韵、阳声韵、入声韵三类。 (1)阴声韵指无韵尾或以元音作韵尾的韵。 (2)阳声韵指以鼻辅音n/m/g收尾的韵。 (3)入声韵指以塞因p/t/k收尾的韵。 6、叶韵: 把古诗中不和谐的地方改成他们认为和谐的读音,这就是“叶韵”,也称“协韵”。 7、读破: 也叫“破读”,是古代一种改变字或词的读音以区别不同意义或词性的方法,主要是改变声调,且多数是把原来的非去声字变读为去声字。 8、三平调(下三连): 属于平平脚句型——五言的句式为()仄仄仄平平,七言的句式为()平平仄仄仄平平,即诗句的最后三个字都是平声字。是写格律诗的大忌。是决不允许出现的。但在写古体诗时,却有意多出现,以示与格律诗相区别。 9、犯孤平: 属于仄平脚句型——五言句式为()平平仄仄平,七言句式为()仄仄平平仄仄平。孤平指以上两个句式的诗句中除韵脚之外只有一个平声字的声病。由于“一三五不论,二四六分明”的变通原则,前面的两种格式容易犯孤平。 10、流水对: 同一联中的两句话,从形式看是两句话,但意思并不互相对立,实际上是一整句话分开成两句来说。也就是这两句话在理解时应该是如同流水般一气贯穿下来。所以叫做流水对。它的前后两个句子在意义上有连贯、因果、条件、转折等关系。 11、扇面对:(隔句对) 即第一句与第三句对偶,第二句与第四句对偶。这种对偶格式在骈文体中很常见,受骈文体这种格式的影响,近体诗中有时也可见到。 12、对偶: 就是两个平行的句子,它们的句法结构是相同的,两句中相应的位置上的词的性质也是相同或相近的。

古代汉语名词解释

古代汉语名词解释(仅供参考) 肖庆峰整理 一、文字部分 1、甲骨文:简称甲文,指近代以来发现的商周时期写刻在龟甲和兽骨上的文字,也叫贞卜文字、殷墟书契等。 2、金文:商周时期铸刻在青铜器上的文字,也叫钟鼎文、青铜铭文等。 3、大篆:指春秋战国时期流行于秦国一带的文字,也叫籀文。广义的大篆还包括商周时期的甲骨文、金文等。 4、小篆:指秦统一六国后,由李斯等整理大篆和六国文字而确立的秦国官方文字,也称秦篆。 5、籀文:旧说是周宣王时太史籀所著《史籀篇》中的文字,现在一般认为是指春秋战国时期流行于秦国的大篆。 6、古文:文字学上主要指战国时期流行于东方各诸侯国的文字,后来也叫战国古文。 7、奇字:战国时期六国古文的一种别体,可能是对战国时流行于六国的文字加以变异而来的。 8、今文:文字学上特指汉代流行的隶书。 9、古文字:指秦代小篆以前的文字,包括甲骨文、金文、大篆、小篆、战国古文等。 10、今文字:指汉代隶书以后的文字,包括隶书、草书、楷书、行书等 11、隶变:指发生秦汉时期由秦国篆文、六国古文演变为隶书的过程。这一过程成为古今文字的分水岭。 12、隶定:指用隶书(后来也包括楷书)转写战国以前古文字的过程。 13、小学:原指古代的初等教育机构,后来又指传统的语言文字学,包括文字学、训诂学、音韵学等。 14、六书:指中国古代分析汉字构造的六种方法:象形、指事、会意、形声、转注、假借。一般认为后两种是用字方法。 15、四体二用:四体指象形、指事、会意、形声等四种造字方法,二用指转注、假借两种用字方法。 16、初文:文字学上指反映一个字造字本义的初始写法,如“止”是“趾”的初文,“采”是“采”的初文。 17、本字:指表示本义的字,与“借字”相对。 18、通假:古代用音同音近的字代替本字的用法,也叫“通借”、“古音通假”。 19、通假字:用来代替某种意义的本字的音同音近的字,也叫“借字”。 20、古今字:历史上先后产生的表示某一相同意义的字,先产生的叫“古字”,后产生的叫“今字”。 21、异体字:完全同音同义,只有字形不同的字,也叫重文。 22、重文:即现在所说的“异体字”。《说文解字》中指与小篆相对的“古文”、“籀文”等异体字。 23、许慎:东汉时期著名的经学家、文字学家,主要著作有《五经异议》、《说文解字》等。《说文解字》是中国第一部据形说义的有系统的字书,对后世影响深远。 24、《说文解字》:东汉许慎所著,是中国第一部说解字义、字形、字音的字典,并首创了部首检字法,分540部首,共收字9353个和1163个重文。对后代的语言文字研究影响十分深远。 25、《说文》四大家:清代以研究《说文解字》著称的四位学者——段玉裁《说文解字注》(简称《段注》),桂馥《说文解字义证》,王筠《说文释例》、《说文句读》,朱骏声《说文通训定声》。 26、说文学:指以《说文解字》为主要研究对象的一门学问。因为包括古代文字学的主要内容,也成为文字学的代名词。 27、文字学:广义的文字学包括对古代汉字形、音、义的研究,义近于古代的“小学”。狭义的文字学指对汉字形体结构、形义关系等的研究。一般所说的文字学即指狭义的文字学。 28、三仓:又作三苍,是秦代李斯《仓颉篇》、赵高《爰历篇》、胡毋敬《博学篇》的合称,是用小篆作为规范文字书写的字书,也是当时儿童识字的课本。 29、《史籀篇》:相传是周宣王太史史籀所著,是中国已知最早的字书。原书已佚,《说文解字》中有引用,与秦国的大篆近似,后世称《史籀篇》的字体为“籀文”,即大篆。 30、石鼓文:唐代初年在陜西出土的先秦时期十块鼓形石上用大篆所刻的文字,称为石鼓文,是中国现存最早的石刻文字。 31、三书说:现代学者唐兰主张将汉字的结构归纳为象形、象意、形声三种,称为三书说。后来文字学家裘锡圭主张将汉字结构归纳为表意、形声、假借三种,也称为三书说。 32、右文说:宋代学着王子韶首倡从声符推求字义的一种文字学见解,即声符相同的字,其意义也相同。如从“戋”得声的字都有“小”义,水之小者曰“浅”,金之小者曰“钱”,贝之小者曰“贱”等。这一学说对探讨同源词和文字的音义关系有重要的参考价值,后世学者也指出其具有牵强附会之弊。 33、孳乳:文字学上指源词派生出新词后,便要造一个记录新词的新字,这种现象叫孳乳。由孳乳派生而产生的新字

古代汉语知识点总结模板良心出品必属

古代汉语知识点总结 、什么是古代汉语:1古代汉语:古代汉民族的语言。有广义、狭义之分。广义的古代汉语泛指“五四”以前的汉民族语言,与现代汉语相对而言;狭义的古代汉语特指以先秦口语为基础的上古汉语书面语,即文言(或文言文、古文)。 2汉语发展的历史分期: ①上古汉语:先秦两汉到魏晋时期。其书面语是在先秦口语基础上形成的文言。 ②中古汉语:南北朝到唐宋时期。其书面语是在六朝后在北方话基础上形成的古白话。 ③近代汉语:元明清时期。其书面语是以近代北方话为基础的近代白话。 ④现代汉语:“五四”以后。其书面语是在现代北方话基础上形成的普通话。 2学习古汉语的基本方法: ①把握知识体系,突出重点难点;②文选与通论有机结合; ③充分利用工具书和现代学习工具;④博学好问、勤于积累、善于总结。 二、古汉语研究的三个重要阶段 1汉初到东晋末:偏重于文字、训诂研究,是古代汉语语义研究的重要阶段。著作有毛亨《诗诂训传》、扬雄《方言》、许慎《说文解字》、郑玄《毛诗笺》等。 2南北朝到明末:偏重于韵律及音系研究,是古代汉语语音研究的重要阶段。著作有沈约《四声谱》、陆法言《切韵》、陈彭年《广韵》、周德清《中原音韵》等。 3 清代:古汉语研究全面发展并成就辉煌的阶段。出现了一大批古文字、音韵、训诂等国学大师及语言学名著。如:段玉裁《说文解字注》、朱骏声《说文通训定声》、王筠《说文句读》、桂馥《说文解字义证》(以上说文四大家)、王念孙《广雅疏证》、王引之《经义述闻》、刘淇《助字辨略》、陈澧《切韵考》、戴震《声韵考》、阮元《经籍纂诂》、章炳麟《国故论衡》、孙怡让《契文举例》、罗振玉《殷文存》等。

三、什么是文字: 1 定义:文字是记录语言的书写符号系统,是人类最重要的辅助性交际工具。 2 起源:文字起源于记事图画。两万多年前的山洞壁画,多具记事性质。我国云南纳西族东巴象形文字是当今唯一活着的象形文字,被誉称为“人类古文化的活化石”。 3三大古老文字:古美索不达尼亚的楔形文字、古埃及的圣书文字(钉头文字)、甲骨文体系的古汉字。(周有光认为发源于中美洲古土著族的玛雅文字是笫四大古文字)四、汉字的发展(形体演变):分古文字、今文字两个阶段。 1 秦以前的古文字: ①甲骨文:殷商时刻在龟甲兽骨上的古文字,主用于占卜。又叫甲骨卜辞、殷墟文字等。 ②金文:周代铸在青铜器上的古文字,多为铭记之辞。又叫钟鼎文、铜器铭文。 ③战国古文字:分秦大篆和六国古文字。秦大篆:战国时秦国古文字,保存于籀文、石鼓文、诅楚文等里面。六国古文字:指与秦大篆同时代的齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的古文字。 ④小篆:又叫秦篆,省改大篆而形成的秦代通行的标准文字。《说文?叙》:“皆取《史籀》大籀,或颇省改,所谓小篆者也。” 2 秦以后的今文字: ①隶书:有秦隶、汉隶之分。秦隶:又叫古隶,相传为秦时徒隶创制,是对小篆的一种简化写法。秦隶承上启下,处于由小篆到汉隶的过渡阶段。汉隶:又叫今隶,汉代通行的标准文字。汉隶承秦隶而来,如果说秦隶是古文字的结尾,那么汉隶就是今文字的开端。 ②楷书:又叫真书或正书,是魏晋以来的通行的汉字字体。“楷” 有“楷模”、“法式”之义。楷书直接从“八分”汉隶演变来,是综隶、草之长而产生的新字体。 ③草书:是某种正规书体的草率写法。又分章草、今草和狂草三种。章草由隶书草化而来,又叫隶草,东汉章帝时命名;今草由章草演变而来,去掉隶草的波折挑法而趋楷化;狂草由今草演变而来,书写快速诡奇,笔画顺势勾连,泼洒随意恣肆。 ④行书:行书是一种介于楷书和今草之间的字体,产生于东汉末年,盛行于晋代。东晋王羲之、王献之父子是行书书法代表人物。行书又有行楷和行草之

古代汉语知识点总结期末必考

古代汉语知识点总结期末必考

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

第一节古书的注解 从时代看: 汉代:毛传;孔安国注《尚书》;高诱注《战国策》《吕氏春秋》《淮南子》。王逸《楚辞注》魏晋南北朝:魏王弼《老子注》、晋郭象《庄子注》;三国时韦昭《国语》;刘宋裴駰《史记集解》;郭璞《尔雅注》。 唐代:孔颖达注五经包括周易尚书诗经礼记春秋左氏传;李善注《文选注》,颜师古注《汉书集注》。陆德明《经典释文》注音张守节《史记正义》 宋代:朱熹《周易本义》《诗集传》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》。 清代:乾嘉学派:《说文》四大家;高邮王氏父子;注释广,质量高。 从作品看: 诗经:毛诗郑笺孔疏诗集传 (今)程俊英《诗经注析》 论语:何晏集解皇侃义疏刘宝楠正义(今)论语集释论语译注 左传:杜预注孔颖达正义(今)左传译注 世说新语:刘孝标注余嘉锡笺疏 史记:三家注(裴骃集解司马贞索隐张守节正义) 汉书:颜师古注 李白:王琦注 杜甫:仇兆鳌《杜少陵集详注》 十三经注疏后人把这些注和疏加上唐陆德明《经典释文》的注音合刊成一部书,通行的《十三经注疏》 1周易正义:十卷,魏·王弼、晋韩康伯注;孔颖达等正义 2尚书正义:二十卷,汉·孔安国传,孔颖达正义 3毛诗正义:七十卷,汉·毛公传、汉·郑玄笺、孔颖达等正义 4周礼注疏:四十二卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏周礼仪礼 5仪礼注疏:五十卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏 6礼记正义:六十三卷,汉·郑玄注,唐孔颖达等正义 7春秋左传正义:六十卷,晋杜预注,唐孔颖达等正义 8春秋公羊传注疏:二十八卷,汉·何休注,唐徐彦疏 9春秋榖梁传注疏:二十卷,晋·范宁注,唐·杨士勋注 10论语注疏:二十卷,魏·何晏等注,宋·邢昺疏论语孝经尔雅 11孝经注疏:九卷,唐玄宗注,宋·邢昺疏 12尔雅注疏:十卷,晋郭璞注,宋·邢昺疏 13孟子注疏:十四卷,汉·赵歧注,宋·孙奭疏 二、古注的类型 诂、训:解释字词。古人对训、诂往往不作严格区分,还常连作书名,如汉张衡有《周官训诂》(已佚),南宋钱文子有《诗训诂》等等。 传:传述的意思。秦汉之际,把儒家的“六经”(易、书、诗、礼、乐、春秋)称为经,把解释经的叫传。例如毛传;孔传。“春秋三传”与一般的注释有所不同。 笺: 意为“笺识”,补充、订正。东汉时郑玄在《毛传》的基础上,又作了进一步的阐发和补充。后来所谓“笺注”“笺证”只是注解的意思。 注:大约从东汉开始,对古书的注解不称“传”而称注。还可以是对古书注解的通称,如《十三经注疏》就包括毛传、郑笺。 疏:是相对于“注”而言。它既解释古书的正文,也解释古书的注。如《诗经》郑玄注,孔颖达疏;《庄子》郭象注,成玄英疏。

古代汉语:虚词整理大全(考试实用)[1]

古代汉语:虚词整理大全(考试实用) 虚词 以:A 介词:乃以乳为目,以脐为口。(“把”)B 连词(1 )操干戚以舞。(“而”)(2 ) 于是女娲炼五色石以补天。(“而来”)后三句同。 于:介词。饮于河﹑渭。(引进动作行为的处所,“于河渭”介宾词组作补语). 与:(1 )介词。形天与帝争神。(引进动作的参与者,“跟、同”)(2 )连词。夸父与日逐走。(和)焉:(1 )代词兼语气词,“于是(此)”。故日月星辰移焉;故水潦尘埃归焉; 焉:“又何加焉”(“于之”),“则将焉用彼相矣”(疑问代词) 乃:副词,“于是、就”:乃以乳为目。 微:否定副词作状语,表假设否定。如“微二人,寡人几过。”(“如果没有”). 盍:“何不”的合音字“盍各言尔志?”之:(取独)“德之不脩,学之不讲”,“道之不行”,“君子之仕”。 且:(连词“而且”)“不义而富且贵”。 也:“丘也闻有国有家者”(句中语气词,表停顿) 夫:“君子疾夫舍曰”(指示代词,那个)“夫如是”(句首语气词表提示议论)“今夫颛臾”(与“今”组成固 定结构相当于一个发语词。) “予与尔言”:“予”,我,代词。“与”,介词。 “遇诸途”,“之于”的合音字。 “亟失时”,副词,屡次。 “如之何其废之”:语气副词,加强反问语气。 “江海所以能为百谷王者”:表“…的原因”。2 、“是以欲上民”“是以天下乐推而不厌”:就是“以是”,因此。3 、“虽有舟舆,无所乘之”:“虽”虽然。“无所”是动词“无”和代词“所”组成的固定结构,意为“没有什么必要”。4 、“邻国相望,鸡犬之声相闻”互相(副词)。 、“因以为号焉”:“因”,连词,于是、就:“焉”,句尾语气词,表提示语气。1 、“或置酒而招之”:有时候(肯定性无定代词)2 、“曾不吝情去留”:语气副词,与否定副词“不”连用,以加强否定语气。3 、“造饮 辄尽”:每每、总是。 郁郁适兹土:这(指示代词)。2 、董生勉乎哉:语气词连用,语气重点落在感叹语气的“哉”上。3 、苟慕义强仁者皆爱惜焉:“苟”,如果、只要是。(假设连词)“焉”:语气词。4 、吾恶知其今不异于古所云邪:“恶”:疑问代词,哪里、怎么。“邪”:句末疑问语气词。5 、聊以吾子之行卜之也:姑且(副词)。6 、矧燕赵之士出乎其性者哉:“矧”,何况(转折连词)“乎”,介词,同“于”。 乃能衔哀致诚:才,(副)。2 、孰谓汝遽去吾而殁乎:“孰”,谁。“遽”,突然、很快地。(副)3 、诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也:“诚”,如果确实如此,(副)。“其”,代词,它。“虽”,即 使(假设连词)。“以”,表时间( ════════════════════════════════════════════════════════════════════ 华夏大地教育网https://www.360docs.net/doc/7816332029.html, 中国远程教育领航者自考网络辅导第一校园本套试题共分7页,当前页是第1页-