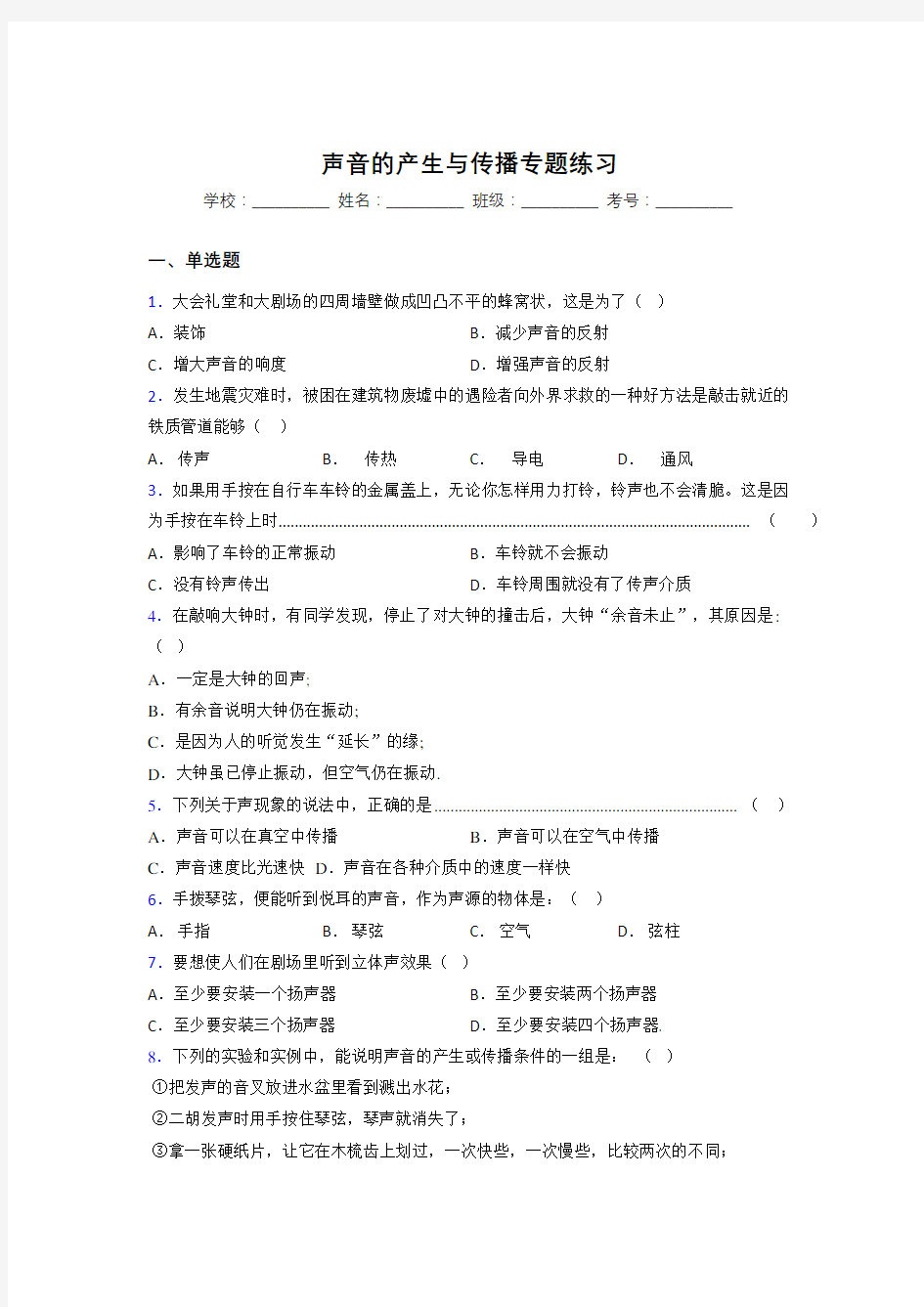

声音的产生与传播专题练习题

声音的产生与传播专题练习

学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________

一、单选题

1.大会礼堂和大剧场的四周墙壁做成凹凸不平的蜂窝状,这是为了()

A.装饰B.减少声音的反射

C.增大声音的响度D.增强声音的反射

2.发生地震灾难时,被困在建筑物废墟中的遇险者向外界求救的一种好方法是敲击就近的

铁质管道能够()

A.传声B.传热C.导电D.通风

3.如果用手按在自行车车铃的金属盖上,无论你怎样用力打铃,铃声也不会清脆。这是因

为手按在车铃上时..................................................................................................................... ()A.影响了车铃的正常振动B.车铃就不会振动

C.没有铃声传出D.车铃周围就没有了传声介质

4.在敲响大钟时,有同学发现,停止了对大钟的撞击后,大钟“余音未止”,其原因是:

()

A.一定是大钟的回声;

B.有余音说明大钟仍在振动;

C.是因为人的听觉发生“延长”的缘;

D.大钟虽已停止振动,但空气仍在振动.

5.下列关于声现象的说法中,正确的是........................................................................... ()A.声音可以在真空中传播B.声音可以在空气中传播

C.声音速度比光速快D.声音在各种介质中的速度一样快

6.手拨琴弦,便能听到悦耳的声音,作为声源的物体是:()

A.手指B.琴弦C.空气D.弦柱

7.要想使人们在剧场里听到立体声效果()

A.至少要安装一个扬声器B.至少要安装两个扬声器

C.至少要安装三个扬声器D.至少要安装四个扬声器.

8.下列的实验和实例中,能说明声音的产生或传播条件的一组是:()

①把发声的音叉放进水盆里看到溅出水花;

②二胡发声时用手按住琴弦,琴声就消失了;

③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,比较两次的不同;

④在月球上的宇航员,对着对方“大声说话”,对方也不能听到声音。

A.①②③ ; B.①②④; C.②③④; D.①③④.

9.人在闭上双眼时,仍能准确地判断出声源的方位,这是利用()

A.回声效应B.双耳效应C.骨传导D.声音立体效应10.已知声音在空气中的传播速度是340m/s,人站在离墙壁51m远的地方拍手,从拍手到声音经墙壁反射回到他的耳朵需经历 s的时间。

二、填空题

11.声音是由发声体的________而产生的

12.我市小学生聂利为了探究“蜜蜂靠什么发声?”她剪去蜜蜂的双翅,蜜蜂依旧发出“嗡嗡”的声音,结果表明:蜜蜂并不是靠发声的。她用大头针捅破了蜜蜂翅膀下的小黑点,蜜蜂就不发声了。聂利认为蜜蜂的发声器官就是小黑点,不管聂利的发现是否正确,我们应该学习她的。

13.音乐家贝多芬晚年失聪后,用牙咬住木棒的一端,另一端在钢琴上来“听”自己的琴声,这是通过方式引起听觉的。

14.唐诗《枫桥夜泊》中的诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。在枫桥边客船里的人听到了寒山寺的钟声,是因为寒山寺里的大钟受到僧人的撞击,产生而发出声音。客船上的人能辨别出传来的是“钟”声而不是“鼓”声或其他声音,他是根据声音

的来判别的。

15.如图所示,把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的闹钟声音变化的情况是_______________。以上现象说明了闹钟声音可以在__________中传播,但不能在_________中传播。

16.如图5所示,用硬纸片把一个喇叭糊起来,做成一个“舞台”.台上小人在音乐声中翩翩起舞,这个现象说明______________________.

图6甲、乙是两种声音的波形,从图可知:图6乙是的波形

如图7所示的招牌,它表示的意思是

《声音的产生与传播》说课稿(省级获奖实验说课案例)

《声音的产生与传播》说课稿 一、说教材、学生 (一)教材分析: 本节选自沪科版八年级全一册第三章第一节。本章共分三节内容,本节内容实践性较强,主要利用学生日常生活经验,他听到的,看到的实例来探究声音的基本现象,因此没有过多的物理理论和物理规律,本节是本章的重点,也是解释各种声现象的基础,通过科学探究的形式来培养学生的观察,概括及动手实践能力,使学生从本节课的学习中逐步形成较完整的物理思维 沪科版初中物理教材重视科学探究及学习方式的多样化;重视学科渗透,科技新成果的纳入。教材在内容上注意学习过程中与学生融合、互动,不是直接呈现所有结论,每章节开始都安插一幅反映章节主题的醒目图片,以引起学生的注意,突出教材的物理特性;每小节内为了突出学生学习的参与性和主动性,安排了“讨论与交流”栏目,沪科版教材更能培养学生的科学素养,动手、动脑能力,思考解决问题的能力 (二) 学情分析: 1.学生在小学自然课中对声音有一定认识 2.八年级学生好奇心强,充满活力,对新鲜事物有强烈的求知欲 3.学生主要以形象思维为主,要激发创造性思维 二、教学目标 (一)知识与技能 1.知道声音是由物体振动产生的 2.知道声音的传播需要介质,以及气体、液体、固体都是可以传播声音的介质 3.知道声速与介质种类和温度有关 (二)过程与方法 1.通过观察和实验来探究声音产生的实质,以及探究声音是怎样传播的 2.通过学习活动,培养学生初步观察能力,实验能力和科学抽象能力,使学生掌握初步研 究问题方法 (三)情感态度与价值观 1.通过教学中的师生互动,激发学生物理学习兴趣和科学的求知欲,逐步养成探索自然现

象和日常生活中的物理原理的科学态度 2.通过学生分组探究实验,培养学生主动与他人合作的精神 三、教学重、难点 (一)重点: 1.声音是由物体振动产生的 2.声音的传播需要介质 (二)难点: 1.声音的传播需要介质 2.真空不能传声 四、教法与学法 (一)教法:实验探究法、演示实验法、师生合作实验法、讲授法、多媒体辅助法 (二)学法:探究、观察、讨论 五、教学资源 (一)教具:小发声器、小音箱、蜡烛、分贝仪、音叉、钥匙扣、激光笔、水槽、塑料水杯、塑料玩具弹簧 (二)多媒体资源:自制ppt、播放钢琴曲和生活中熟悉的声音、生活中的图片 六、实验改进要点 (一)声音不仅要听到,还要让学生看到物体的振动,这里利用了转换的思想,所以声音在气、液、固中的传播都会以这种思路来探究。每组要做两个实验,一个是听到的,另一个是看到物体的振动。 1.气体中可以传播声音:利用蜡烛烛焰的晃动来实现,这里不仅解释了气体可以传播声音,更能解释声音是以声波的形式传播。 2.液体中可以传播声音:“光之舞”实验:激光笔对准水面,观察白屏上的光点晃动,放大的思想。 3.固体中可以传播声音:观察塑料玩具弹簧的振动,都是利用身边的小物品,学生们会觉得物理贴近生活,从而对物理更感兴趣。 七、教学过程 (一)创设情境,引入新课: 随着播放优美的钢琴曲《献给爱丽丝》开始我们的探究之旅;播放几组生活中熟悉的声:小提琴、鸟叫、电话铃声闪电声等使学生感受我们就生活在声音的世界中。(这些声音例子

初中物理《声音的产生与传播》教学反思

初中物理教学案例: 《声音的产生与传播》 在《声音的产生和传播》一节课中,课前我准备了几个能敲出声音的物体,杯子、音叉和一个小鼓等。老师:请同学们把眼睛闭上,老师用细棍棒敲击其中任意一个,看谁能分辨出来是什么物体发出的声音?学生:情绪高昂,在觉得物理课好玩的同时,也小看这样的游戏!实践证明,学生的判别能力是过关的。老师问:声音是用什么器官来感知呢?学生答:耳朵嘛! 很简单的道具,很普通的声音,最基本的问题,道出了一个深刻的道理,效果明显,导入课有质量! 教学进入第二个环节,声音是怎样产生的?老师:请同学们将大拇指和食指放在喉头上,说:“请自觉遵守课堂纪律!”你有什么感觉?学生答:有振动感觉。老师继续引导学生观察鼓面上小纸屑的振动,发现鼓面振动时,纸屑在鼓面上“跳舞”。由此归纳,声音是由物体振动产生的。老师问:我们还能做哪些实验来验证这个结果?学生思考,学生答:手指弹动琴弦会发声,琴弦在振动;冬天的电线,狂风吹过会发出“呼呼”的声音,电线在振动(老师:很好!你能想到这一点,真棒!观察仔细!老师为你骄傲。)……。老师:老师还补充几个实验,发声的音叉激起水花;二胡拉动发声。但老师再做一个实验,你们看这是怎么回事。老师用手触击正在发声的鼓面,鼓声立即停止,这说明了什么?通过实验进一步证明,声音是由于振动产生的,振动停止,声音随之停止! 教学的第三个片段,声音是怎么传到我们耳朵的呢?用“声音传播演示仪”演示声音的传播。演示:(1)声音能在空气中传播;(2)声音能在水中传播。关于固体传声,请同学们自己动手做实验。动手实验:同位同学,一位敲击桌面,另一位将耳朵贴在桌面上听声音。在做这个实验时,调皮的学生热情高,他们忙于热闹,使劲敲击桌面。但动手实验起到了调动差生主动参与课堂的积极性,说明物理教学,需要尽可能地创造物理教学情景,面向全体学生。做此实验值得注意:抑制学生情绪,保持教室安静,不能误把空气传来的声音,当作桌面传来的声音。实验需要在教师的主导下,实现学生自主探究。接着老师拿一个事先做好的“土电话”,(两个一次性纸杯和一根棉线制成的“土电话”),介绍“土电话”的使用,老师问:谁想上来试一试?。学生个个跃跃欲试,课堂效果不难预测。就此鼓励学生自制“土电话”。在真空不能传播声音的教学中!一般情况下,老师是在实验的基础上,引导学生推理这个结论(我也是这样做的)。由此联想,太空中宇航员在舱外的对话途径:利用电子通信设备;写字对话等。舱内有空气,宇航员可以直接对话。 教学的第四个片段,也可称为教学知识和技能,激发学生兴趣的片段。首先带领学生学习声音在不同物质中传播速度,查看课本提供的速度数据,比较说明声音在不同物质的传播速度是不同的,声音在液体中的传播速度大于在空气中的传播速度,小于在固体中的传播速度。其次,介绍信息窗,《天坛回音壁》。本环节主要是通过信息窗中的信息激发学生对声学的好奇心,唤起学生对中国古代博大精深的自然文化、声学水平的赞许和敬佩,引领学生认真学习物理学,树立科学学习文化知识的思想。

声音的产生与传播校本作业-

§2.1 声音的产生与传播(第一课时) 一、课堂回顾: 1.这节课我们学习了声现象,通过探究,我们知道了一切正在发声的物体都在______;_______停止,其发声也就停止。 2.声音靠_______传播的,______、______、______都是能传播声音的介质,由于_______中什么都没有,所以它不能传声。 二、巩固训练: 1、下列关于声音产生的说法中不正确的是( )。 A .一切正在发声的物体都在振动 B .物体振动停止后,还会发出很弱的声音 C .振动停止,发声也停止 D .声音是由物体的振动产生的 2.小纸片会在发声的扬声器的纸盒上跳动,发声的音叉接触水面时会激起水花,风吹树叶哗哗响, D 铃发出的声音.用抽气机向外抽气的过程中,仍可清晰地看到电铃在振动,但铃声越来越小.对

B C C ①在鼓面上放些碎纸屑,敲鼓时叮观察到纸屑在不停地跳动;②放在真空罩里的手机,当有来电时,只见指示灯闪烁,听不见铃声;③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,比较两次的不同;④锣发声时用手按住锣,锣声就消失了. A .①②③ B .②③④ C .①③④ D.①②④ 11、2012年春节联欢晚会上,山西绛州鼓乐团表演的《鼓韵龙腾》气势磅礴.下面有关说法中错误的 ①他们用“土电话”能实现10m 间的通话,这表明:________. ②相距同样远,讲话者以同样的响度说话,如果用细铜金属丝连接,则比 尼龙琴弦连接时听到的声音要大些,这一实验现象表明:_______. ③如果在用“土电话”时,另外一个同学用手捏住琴弦上的某一部分,则听的另一方就不能听到了,这是由于_______. 14.为了探究声音是怎样传播的,

《声音的产生与传播》教学设计教学总结

《声音的产生与传播》教学设计 【教材分析】 初中课标的要求是:认识声音的产生和传播,声音的产生与传播是八年级上册(人教版)第二章第一节,是声现象的入门和本章学习的基础。通过对本节内容的学习要求学生知道声音产生的原因、声音的传播的条件、了解声速以及影响声速的因素,根据课标要求本节的重点是:声音的产生和传播;难点是:真空中不能传声。 【学情分析】 学生对声现象是比较熟悉的,在生活中对声现象有一定的认识,但没有上升到理论化知识的认识。对声音的产生可采用实验、观察、分析的方法得出声音是振动产生的,此外通过组织学生例举生活中振动发声的实例,巩固知识突出重点;对于声音的传播可采用实验与师生谈话的形式引导学生推理总结得出:真空不能传声,突破教学难点;对于声速由于难度不大,可由学生自行观察“小资料”分析讨论得出相关结论。 【教学目标】 1、知识与技能:知道声音是物体振动产生的,声音的传播需要介 质,声音的传播速度受温度和不同介质的影响,回声;认识声音的产生与传播;会利用声音的传播特性解释有关的物理现象以及声速的计算。 2、过程与方法:经过学习声音的产生的过程,体会通过实验与分 析方法在物理学习中的应用。

3、情感态度与价值观:通过学习、关注声音的产生与传播与日常 生活的联系。 【重点、难点】 重点:声音的产生与传播 难点:真空中不能传声 【教学方法】 运用实验法、谈话法和讲授法进行教学。 【教学过程】 一、新课导入 1、通过口述现实生活中的声现象创设教学情境引发学生的好 奇心和求知欲。 2、提出问题:(1)声音是如何产生的? (2)我们是怎样听到声音的? (3)声音的传播速度与那些因素有关? 二、知识教学 (一)声音的产生: 1、实验:1)拨动张紧的橡皮筋。 (2)分别用手触摸正在说话和未说话时候的咽喉。 (3)用手触摸正在发声和未发声是的小音箱喇叭内壁。 2、学生讨论:学生说出亲身感受到的、听到的和看到的实验 现象。

第一讲-声音的产生与传播-讲义

2.1 声音的产生与传播 1.声音的产生 【知识点的认识】 (1)一切正在发声的物体都在振动;振动停止,发声也停止. “振动停止,发声也停止”不能叙述为“振动停止,声音也消失”,因为振动停止,只是不再发声,而原来发出的声音仍会继续存在并传播. (2)正在发声的物体叫声源,声源又叫发声体,固体、液体、气体都可以是声源. 声源是指具体的发声部位,如人在说话时的声源不能说是人,应该说是声带.记住几个易混的声源:蝉叫的声源是腹膜;笛子等管乐器的声源是空气柱;向暖瓶中灌水的声源是空气柱;气球爆炸的声源是气球周围的空气; 【命题方向】声音的产生这一知识点比较简单,中考中常围绕“振动”两个字出填空题,近几年以转换法较为热点,如扬声器纸屑实验、乒乓球音叉实验等,考查体现振动的方法、看到的现象、实验的目的、纸屑和乒乓球的作用等. 【解题方法点拨】(1)归纳法:发声的声带在振动,发声的音叉在振动,发声的琴弦在振动,…经过归纳总结得出,一切正在发声的物体都在振动. (2)转换法:不易观察的现象对过易观察的现象体现出来.发声的音叉看不到振动,可以通过细线悬挂的乒乓球的跳动来体现、也可以通过水花四溅来体现,这是一种转换法的思想,乒乓球或水花在实验中起到将微小振动放大的作用. (3)关于发声与振动的关系理解: ①一切发声都振动,但振动不一定被人们看到. 不论科技多么发达,都没有任何一种不振动就能发声的现象;敲音叉或敲桌面发声时的振动看不到,需要通过转换法来体现; ②一切振动都发声,但声不一定被人们听到. 振动发声有的是超声或次声,不在人的听觉范围内,故听不到;有的声音响度很小,故听不到. 例1.人讲话依靠______的振动发出声音,蝉的鸣叫依靠________的振动发出声音,蜜蜂依靠________的振动发出声音,笛子依靠________的振动发出声音。 例2.二胡是靠振动发声,军号是靠振动发声,“黄河在咆哮”是的振动发出声音的。 例3.下列现象中属于由空气柱的振动而发声的是() .讲话发声B.敲钟发声 C.蝉发声D.吹竖笛发声 2.声音的传播条件 【知识点的认识】 (1)声音靠介质传播. 能够传播声音的物质叫做传声的介质,一切固体、液体、气体都可以作为传声的介质.(2)真空不能传声. 真空罩里面放闹铃的实验、登月的宇航员无法直接交谈的现象都说明真空不能传声. (3)声音在介质中以声波的形式传播. 通过水波来类比声波. 【命题方向】 真空罩内放入闹铃的实验常是出题热点,重点是考查理想实验法的推理思维.其他知识点常

2.1《声音的产生与传播》练习题B

2.1《声音的产生与传播》练习题B 一.选择题(共20小题) 1.(2009?杭州)下列说法中正确的是() A.只要物体振动,就一定能听到声音 B.固体、液体、气体都能传播声音 C.宇航员们在月球上也可以直接用口语交谈 D.声音在固体、液体中比在空气中传播得慢些 2.关于声音的说法,正确的是() A.声音是靠物体的振动产生的 B.声音在固体、液体中比在气体中传播的慢 C.声音在真空中的传播速度是340m/s D.人耳可以听到任何频率范围的声音 3.下列说法错误的是() A.我们听见声音一定有物体在振动 B.不振动的物体一定不发出声音 C.只要物体振动,就一定能听到声音 D.物体振动一定发出声音,但我们不一定听得见4.关于声现象,下列说法中正确的是() A.人说话是靠舌头振动发声的 B.声音在不同介质中的传播速度相同 C.一切发声物体都在振动 D.只要物体在振动,我们人耳就能听到声音 5.关于声现象,下列说法中正确的是() A.在真空中听不到声音是因为声音只能在空气中传播B.人说话是靠舌头振动发声的 C.只要物体在振动,人耳就能听到声音 D.一切发声的物体都在振动 6.关于声音的说法,正确的是() A.声音在真空中的传播速度 是340m/s B.声音是靠物体的振动产生 的 C.声音在固体中比在气体中 传播的慢 D.人耳可以听到任何频率范 围的声音 7.下列关于声音的产生的说法,正确的是() A.一切正在发声的物体都在振动 B.只要物体振动,我们就能听到声音 C.物体不振动也能发出声音 D.物体的振动停止后,还会发出很弱的声音 8.根据所学的声音的产生和传播规律判断,下面说法中正确的是() A.只要有物体的振动和传播的物质,就一定能得到声音 B.有声音,就一定有振动的物体 C.在声的传播中,声源的位置并没有移动,只是通过介质向外传播波动 D.声音是在生物的听觉范围内所能感觉到的一种振动 9.关于声现象的描述,下列说法中正确的是() A.声在真空中比在空气中传播的快 B.空气中的声速是340m/s C.月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈 D.只要物体振动,人就能听到声音 10.下列说法正确的是() A.只要物体振动,我们就能听到声音 B.物体停止了振动,我们也能听到很弱的声音 C.骨传导方式可以让一部分失去听觉的人听到声音 D.耳朵才是接受声音的,牙齿不能传导声音 11.一个声源在振动,但人耳却听不到声音,下列说法正确的是() A.一定是声源的振幅太小 B.一定是声源和人耳间没有介质传播声音 C.一定是声音的频率太低或太高,超出了人的听觉范围 D.以上三种情况都有可能 12.下列说法正确的是() A.声音能靠一切物质传播,且固体传播声音的速度一般比液体快 B.声波的传播速度与介质有关,但在同一种介质中传播速度一定相同 C.凡是人听不到的声音都是频率很低的声音 D.声音在空气中的传播速度一定是340m/s 13.(2011?金平区)在飞机起飞和降落的过程中,机上人员要张口做吞咽动作或咀嚼口香糖;在遇到巨大声响时,要迅速张口,使咽喉管张开或闭嘴同时堵住双耳,以保持鼓膜内外气压的平衡,以防止() A.听小骨损坏B.听觉神经损坏C.鼓膜被震破D.以上都不对

声音的产生与传播试题及答案

2.1声的产生和传播专题训练 一.选择题(共20小题) 1.(2008?莆田)如图所示,在探究“声音是由物体振动产生的”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹开.这样做是为了( 飞翔.第一次未对蝙蝠有任何限制,铃铛未响;第二次蒙住蝙蝠的眼睛,铃铛也未响;第三次塞住 B C .

11.(2010?厦门)如图所示,扬声器播放音乐时,放在纸盒上的小纸片会不断地跳动.这个实验是用来研究( 发出的声音.用抽气机向外抽气的过程中,仍可清晰地看到电铃在振动,但铃声越来越小.对以上现象的解释,下列说法错误的是( ) 15.(2010?安顺)如图所示,将发声的音叉与面颊接触,有“麻”的感觉,这使我们体会到了( ) B C D 18.图所示四幅图片中,能用来演示真空不能传声的是( )

B C . 吹着的哨子 B 真空罩中响铃的闹钟 D 21.有四个实验现象:A 、将正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花;B 、吹响笛子,手指按住不同的孔,发出不同的声音;C 、吊着的大钟上固定一支细小的笔,钟敲响后,用纸在笔尖上迅速水平拖过,纸上出现弯曲的图象;D 、锣发声的时候,用手按住锣面,锣声消失.能够说明声音的产生 条件的实验是: _________ . 22.学习了声音的产生和传播后,小明同学做了以下小结.请你在横线上填上空缺. (1)悠扬的笛声是空气的 _________ 产生的,并通过 _________ 传到人的耳朵. (2)声音在水中的传播速度 _________ (选填“大于”、“小于”或“等于”)在空气中的传播速度. (3)在月球上声音不能传播的原因是 _________ . 23.如图,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,声音会逐渐 _________ ,再让空气逐渐进入玻璃罩内,声音会逐渐 _________ ,可见声音的传播需要 _________ .宇航员在太空中 _________ (“能”“不能”)直接面对面交谈,需要通过 _________ 进行交流. 上表格是声在几种物质中的传播速度v/(m .s ﹣1 ),据以上数据,你能从中获得什么信息?至少写2 条. (1) _________ ;(2) _________ . 三.解答题(共6小题) 25.手机是一种不用电线的电话﹣﹣﹣﹣﹣移动电话,其原理是将接受到的电磁波信号转化为声音,为验证声音和电磁波的传播是否需要空气,某同学进行如下实验

八年级物理:《声音的产生与传播》教学设计

初中物理新课程标准教材 物理教案( 2019 — 2020学年度第二学期 ) 学校: 年级: 任课教师: 物理教案 / 初中物理 / 八年级物理教案 编订:XX文讯教育机构

《声音的产生与传播》教学设计 教材简介:本教材主要用途为通过学习物理知识,可以让学生培养自己的逻辑思维能力,对事物的理解认识也会有一定的帮助,本教学设计资料适用于初中八年级物理科目, 学习后学生能得到全面的发展和提高。本内容是按照教材的内容进行的编写,可以放心修改调整或直接进行教学使用。 一、教材分析 1.教学内容: 《义务教育课程标准实验教科书·物理》(八年级上册第一章第一节) 2.教材内容特点; ⑴.重视与日常生活和技术应用的联系 ⑵.重视科学探究活动 ⑶.重视对学生能力的培养 ⑷.教材内容呈现多样化 ⑸.本节内容与老教材的区别:老教材中“声音是由物体振动产生的”和“声音靠介质传播”是通过对演示实验结果进行归纳得出的,本节内容这两个结论是由学生自己通过探究实验得出的。因此,新教材比老教材更注重培养学生的探究能力、创新能力、交流合作精神,更注重理论与实际相联系。

二、教学目标 1.知识与技能 ⑴.知道声音是由物体的振动产生的。 ⑵.知道声音需要在介质中传播,以及固体、液体、气体都是能够传播声音的介质。 ⑶.知道声速跟介质种类和介质温度有关。 2.过程与方法 ⑴.运用观察和实验来探究声音产生的实质,以及探究声音是怎样传播的。 ⑵.通过学习活动,培养学生初步的观察能力、实验能力和科学抽象能力;使学生掌握初步的研究问题的方法。 3.情感态度与价值观 ⑴.通过教学中的师生互动,激发学生的学习兴趣,和对科学的求知欲望,逐步养成自觉探索自然现象和日常生活中的物理原理的科学态度。 ⑵.通过合作和交流,培养学生主动与他人合作的精神。 三、教学重点和难点 1.重点:声音是由物体的振动产生的。声音的传播需要介质,以及声音是以波的形式传播的。声速与介质种类及介质温度有关。

《科学探究 声音的产生与传播》课例

《科学探究声音的产生与传播》课例 【教学目标】: 1.知道声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质,声音在不同的介质中传播的速度不同;知道声音在空气中的传播速度;知道声速在固体中最大、气体中最小。 2.通过探究“声音是如何产生的”“声音传播需要介质”和“真空罩中的闹钟”的实验,锻炼学生初步的观察能力和研究问题的方法,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。 3.激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理;注意在活动中培养学生善于交流和合作的意识。 【教学重难点】: 1.本节课的重点是声音产生的原理 2.声音的传播需要介质,真空不能传声 【教学准备】: 真空铃实验装置、音叉、共振音叉、口哨、悬挂有钥匙的铁架台。 【教学过程】: ·激发兴趣 1.讲述在中国传统文化对声音的理解。 2.讲述课本中一些自然界中正在发声的情景。(通过对自然界一些声音的想象,使学生体会到我们生活在一个有声的世界里,从而对声音产生浓厚的研究兴趣) ·提出问题 启发,在日常生活中你是不是经常制造出一些声音来,现在利用书桌上的东西你能不能制造出一些声音来。(学生利用书桌的东西制造出声音) 提问:你对声音有什么问题?(学生说出自己想知道的有关声的问题和不懂的问题) 在黑板上列举学生提出的有价值的问题。 【新课教学】: 一、声的产生 探究声音产生的条件 1.问题启发 (1)你能不能使正在发声的物体停止发声。 (2)观察物体发声时与不发声时有何区别。 (3)正在发声的物体有什么共同特征。 (4)发声物体分别是什么。 ·学生思考:通过提出的问题使学生感悟到:实验中要用到比较的方法,比较发声时与不发声时物体的区别。

(新)教案声音的产生和传播

课题:2.1声音的产生与传播 教材分析 本节是通过观察和实验,探究声音的产生和传播。教师组织、指导学生在探究过程中,仔细观察、认真分析,并能得出正确结论,通过学习,要正确掌握两个结论:声音是由物体的振动产生的;声音的传播需要介质;同时,在教师的启发和引导下,初步了解解决物理问题所经常采用的方法,即提出问题→猜想和假说→实验检验→得出结论,让学生沿着这个思路开展活动。 教学目标 一、知识与技能 1.通过学生的观察和自主实验,教师的演示实验,知道声音是由物体振动产生的,知道声音的传播需要介质; 2.通过教材了解声音在不同的介质中传播速度不同,结合生活实际知道回声及回声的应用。 二、过程与方法 1.通过观察和实验的方法,探究声音是如何产生的,声音是如何传播的; 2.通过学生的活动,初步了解物理实验的过程和方法,锻炼学生初步的观察能力和研究物理问题的能力。 三、情感态度与价值观 1.通过教师、学生的双边活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活现象中的物理学的道理; 2.注意在活动中培养乐于与其他同学合作的意识。 教学重点 通过观察和实验,探究声音的产生和传播。 教学难点 组织、指导学生在探究过程中,仔细观察、认真分析,并能得出正确结论。 教学设施 音叉、铁架台、真空罩实验装置、橡皮筋、泡沫塑料球、线、鼓、硬纸片、多媒体等。 教学方法 探究法、讨论法、实验法、观察法。 教学过程 一、创设问题情境,引入新课 (1)结合课本,利用多媒体或录音机播放“人与自然的和谐之声”(包括婴儿的啼哭、钢琴声、笛音、涛声、鸟叫声等)。(1分钟左右的综合视频) (2)教师:美好的音乐给大家带来了心灵的享受。声音是我们获取信息的主要渠道之一,关于声音你们还想知道什么呢? (3)学生发挥想象力,大胆提出问题(教师把学生问题罗列在黑板上)。 (4)教师:要想知道这些问题的答案,就需要同学们和老师共同协作,一起去探究。让我们先来看看声音是如何产生的。(板书课题:声音的产生和传播) 二、师生共同活动,进行新课 1.探究声音的产生 (1) 探究过程 A、1分钟学生开放性实验:(学生自由活动,利用各种方法发声) 例如:摸着喉头发声,体验;学生用直尺按在桌边弹动使其发声,敲桌子…… 学生分析声音产生原因。

声音的产生与传播 教学案例分析

声音的产生与传播教学案例分析 下面是《声音的产生与传播》这节课中的两个教学片段。 教学片段一:声音是怎样产生的?老师:请同学们将大拇指和食指放在喉头上,说:请自觉遵守课堂纪律!你有什么感觉?学生答:有振动感觉。老师继续引导学生观察鼓面上小纸屑的振动,发现鼓面振动时,纸屑在鼓面上跳舞。由此归纳,声音是由物体振动产生的。老师问:我们还能做哪些实验来验证这个结果?学生思考,学生答:手指弹动琴弦会发声,琴弦在振动;冬天的电线,狂风吹过会发出呼呼的声音,电线在振动(老师:很好!你能想到这一点,真棒!观察仔细!老师为你骄傲。)&&。老师:老师还补充几个实验,发声的音叉激起水花;二胡拉动发声。但老师再做一个实验,你们看这是怎么回事。老师用手触击正在发声的鼓面,鼓声立即停止,这说明了什么?通过实验进一步证明,声音是由于振动产生的,振动停止,声音随之停止! 教学片段二:声音是怎么传到我们耳朵的呢?用声音传播演示仪演示声音的传播。演示:(1)声音能在空气中传播;(2)声音能在水中传播。关于固体传声,请同学们自己动手做实验。动手实验:同位同学,一位敲击桌面,另一位将耳朵贴在桌面上听声音。在做这个实验时,调皮的学生热情高,他们忙于热闹,使劲敲击桌面。但动手实验起到了调动差生主动参与课堂的积极性,说明物理教学,需要尽可能地创造物理教学情景,面向全体学生。做此实验值得注意:抑制学生情绪,保持教室安静,不能误把空气传来的声音,当作桌面传来的声音。实验需要在教师的主导下,实现学生自主探究。接着老师拿一个事先做好的土电话,(两个一次性纸杯和一根棉线制成的土电话),介绍土电话的使用,老师问:谁想上来试一试?。学生个个跃跃欲试,课堂效果不难预测。就此鼓励学生自制土电话。在真空不能传播声音的教学中!一般情况下,老师是在实验的基础上,引导学生推理这个结论(我也是这样做的)。由此联想,太空中宇航员在舱外的对话途径:利用电子通信设备;用亚语;写字对话等。舱内有空气,宇航员可以直接对话。 通过对这两个片段的分析,有以下几点: 一、把情感教育、行为教育、纪律教育与物理课堂教学结合起来。如:感觉声带振动,请他们说:请自觉遵守课堂纪律!之类的话。 二、声音是由鼓面的振动产生的,用手按住振动的鼓面,声音立即停止,进一步证明声音是由鼓面的振动产生的。培养了学生思维的全面性和逆向思维的能力。 三、物理教学要巧用身边的器具、生活中的器材,利用坛坛罐罐做实验,一来实验器材学生能找到、有亲近感,做物理实验不难;二来物理实验就在身边,可以在玩中学,学中玩,学生兴趣高。这不仅符合新课改思想,也符合学生的年龄特点和兴趣爱好。三来使学生把物理和生活有机、自然联系起来了,拉近了物理与生活、物理与学生的距离。

2.1声音的产生与传播经典练习题

2.1《声音的产生与传播》练习题B 一.选择题(共20小题)

13.(2011?金平区)在飞机起飞和降落的过程中,机上人员要张口做吞咽动作或咀嚼口香糖;在遇到巨大声响时,要迅速张口,使咽喉管张开或闭嘴同时堵住双耳,

二.填空题(共4小题) 21.声音是由物体_________产生的,平时我们听到声音主要是通过_________传入我们耳朵里面的;音乐家贝多芬耳聋后,就用牙齿咬住木棒的一端,另一端顶在钢琴上来听自己的琴声,他靠的是_________. 22.一个声源2min内振动了720次,它的频率为是_________Hz,人耳_________(能/不能)听到该声音;小明同学练声时,发出声音的频率是200Hz,则他的声带每秒钟振动_________次. 23.声波的频率范围很宽,由10﹣4Hz到l012Hz,但正常人的耳朵只能听到20Hz到_________Hz之间的声音,低于或高于此频率范围的声音入耳都听不到.请你设想一下,如果人的听力可以听到20Hz以下的声音,我们的听觉世界会发生什么变化?写出一个与此有关的合理的场景:_________. 24.我们感知声音的基本过程:外界传来的声音引起_________振动,这种振动经过听小骨及其组织传给_________,_________把信号传给大脑,这样人们就听到了声音. 三.解答题(共6小题) 25.(2005?芜湖)生活中常常有这样的感受和经历:当你吃饼干或者硬而脆的食物时,如果用手捂紧自己的双耳,自己会听到很大的咀嚼声,这说明_________能够传声;但是你身旁的同学往往却听不到明显的声音,请从物理学的角度提出一个合理的猜想:_________.

第一节《声音的产生与传播》之[声音的传播]教学案例(人教版初二上)1

第一节《声音的产生与传播》之[声音的传播]教学案 例(人教版初二上)1 一、声音的传播教学案例 1 探究目标 1.知识与技能明白声音传播需要介质声音在不同介质中传播的速度不同;明白声音反射及人耳是如何样听到声音的. 2.过程与方法通过〝真空罩中的闹钟〞实验,培养初步观看能力并把握初步研究方法;通过回声现象学会运用物理知识解决实际咨询题. 3.情感、态度与价值观在活动中学会与他人合作及尊重他人的好适应. 探究指导 物理宫殿 1.声音的传播 气体、液体和固体这些能够传播声音的物质叫做介质〔medium〕.声音靠介质传播〔如图4.2-1甲、乙〕. 图4.2-1 讲明〔1〕真空不能传声,这是由于真空中没有物质粒子,因而振动无法在真空中产生声波.如图4.2-2所示; 图4.2-2 〔2〕固体、液体、气体传播声音是因为它们的物质粒子随着声源振动形成声波.假如物质粒子是紧紧靠拢的,传声的成效就好. 【例1】如图4.2-3所示,把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料.逐步抽出罩内的空气,你听到的闹钟声音会有什么变化?再让空气逐步进入罩内,闹钟声音又如何样变化?闹钟和罩的底座之间什么缘故要垫上柔软的泡沫塑料?

图4.2-3 真空罩中的闹钟 思想与技巧 声音靠介质传播,抽气前罩内有空气;可听见闹钟声,当不断抽出空气后,传声介质〔空气〕粒子变少,听起来声音就变小.假设不垫上柔软布声音可通过底座〔固体〕传到不处,达不到理想的实验成效. 答案 逐步抽出罩内的空气,听到闹钟声逐步变小;当空气逐步进入罩内,听到闹钟声逐步变大;垫上泡沫塑料是防止闹钟直截了当通过底座传到不处. 2.声速 声在每秒钟内传播的距离叫声速.声速跟介质的种类和温度有关.15℃时空气中的声速为340m ·s -1.声音在固体中的传播速度比在液体中快,在液体中的传播速度比在气体中快. 【例 2】 假如声音在空气中的传播速度变为 0.1m ·s -1,会显现什么现象?请结合学过的知识,再加上你丰富的想像,写出三个合理的场景. 思路与技巧 声音在空气中传播速度是340m ·s -1,假设变为 0.1m ·s -1,其大小为原先的 3400 1,如此慢的速度,会使生活中许多与声音传播的有关现象发生变化.如在教室里听课,老师的讲话后排同学可能要1.5min 才能听见.这是一开放性咨询题,任何可能的猜想都有道理. 答案 〔1〕在公路上,汽车鸣笛要专门长时刻才能听见,易发生交通事故 〔2〕在野外,发觉紧急情形进行呼救,声音不易被人发觉 〔3〕击鼓后,要专门长时刻才听得见.如图4.2-4. 图4.2-4 3.人耳的构造 人耳是由耳廓、外耳道、鼓膜、前庭、耳蜗及听觉神经构成,如图4.2-5所示. 图4.2-5 人耳结构 4.人耳是如何样听到声音的 外界传来的声波引起鼓膜振动,这就像鼓槌击鼓使鼓皮振动一样.鼓膜振动通过前庭及

(完整版)声音的产生与传播习题(含答案)

声音的产生与传播习题(含答案) 一、单选题(本大题共7小题,共14.0 分) 1.下列事例能说明“水可以传播声音”的是() A.在溪边,听到溪水流动的声音 B.在雨天,听到雨滴打在伞上的声音 C.在树下,听到树上鸟儿鸣叫的声音 D. 在水中,听到岸边人们说话的声音 2.用手拨琴弦便能听到悦耳的琴声,则发出琴声的声源是() A. 手指 B. 空气 C.弦柱 D. 琴弦 3.在武侠小说或电影里,经常会看到一位双目失明的大侠,还能判断出前来攻击他的敌人的方位,这是因为() A. 他的眼睛原来没有失明 B. 他的耳朵有特异功能 C.这是一种巧合 D.由于双耳效应,他可准确判断声音传来的方向 4.若太空陨石撞击在月球表面,绕月球飞行的宇航员不能听到撞击的爆炸声,是因为() A. 陨石撞击在月球表面,但没有产生振动 B. 陨石撞击在月球表面,但振动很微弱,声音太小听不到 C. 陨石撞击在月球表面,有振动产生,但声波无法传到空中 D. 以上原因都不是 5.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被弹开,这 个实验说明了() A. 发声的音叉正在振动 B. 声音可以在空气中传播 C. 声音的传播不需要介质 D. 声音在空气中 传播速度最快 6.声音在以下几种介质中传播时,传播速度最大的是() A. 钢管 B. 水 C.酒精 D.空气 7.用录音机把自己朗读或唱歌的声音录下来,再播放.同学们听没有什么意外,自己听总感到别扭,觉得不像自己的声音,主要原因是() A. 录音机的录音效果差,声音录制后失真 B. 录音机录音时使声音的音调发生了 变化 C. 录音机录音时使声音的音色发生了变 化 D. 自己听自己的声音,和听录音机声音,两种声音传播的途径不同 二、填空题(本大题共9小题,共18.0 分) 8. 声音不仅能在气体中传播,而且也能在_______ 、_____ 中传播. 9. 声音在不同介质中的传播速度是不同的,根据下表可知:一般情况下,声音在液体中的传播速度比气体中的 ___________ (选填“快”或“慢”);声音在空气中的传播速度受 _____ 的影响;驰名中外的北京天坛公园里的回音壁、三音石、圈丘三处建筑有非常美妙的声音现象,它是我国古代建筑师利用声音的_ ____ 造成的音响效果. 声音在一些介质中的传播速v/ (m?s- 介质温度速度介质温度速度 空气0℃331 酒精20℃1210

《声音的产生与传播》说课稿#(精选.)

《声音的产生与传播》说课稿 尊敬的各位评委老师,大家好!我是2号考生,我今天说课的题目是《声音的产生与传播》,我将从教材简析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法学法、教学过程、板书设计七个方面来阐述。 教材简析 众所周知,教材是进行教学的凭借,是学生获取知识的重要来源。本课内容是北师大出版的八年级物理上册第四章的第一节,是在学习了认识物质的知识后,进一步展开对有声有色的物质世界的学习,是对物质世界知识的巩固和应用,也是学习光现象等后续知识的铺垫,本课是一节实验探究课。教材以探究实验为主线,安排了学生观察思考、实验探究、合作交流讨论等环节,引导学生运用所学知识去理解和解释大量生活中的声现象,体现了让学生从生活走向物理,从物理走向社会的教育理念。 学情分析 八年级学生正处于发育成长阶段,活泼好动,善于质疑是他们最大的优点,对新物理知识有极强的求知欲,期望动手实验,企盼获得成功的欢乐。 学习本课前,学生对日常生活中的声音有一定的感性认识,但是这种认识具有一定的肤浅性、片面性,没有上升到理性认识,还不能构成科学的知识体系。教学目标 鉴于对教材的分析和课程标准的要求,结合学生的认知水平,我确定了以下教学目标: 1、结合身边的声现象,了解声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质。 2、通过探究“声音是如何产生的、如何传播的”的实验,锻炼学生初步研究问题的能力,培养运用物理知识解决实际问题的能力。 3、结合本课学习,进一步激发学生学习物理的兴趣,培养学生合作探究的精神,明白物理在实际生活的广泛性和重要性。 教学重难点 当然,为了让学生透彻理解本课内容,通过实验和观察初步认识和理解“声音产生和传播的原理”,以及声现象知识在生活中的应用,是本节课的重点。组

《声音的产生与传播》教案及课件(一等奖)

《声音的产生与传播》教案及课件(获全国一等奖) 第一节声音的产生与传播 【教学设计思路】 一、教材分析 《声的世界》是学生接触物理的第三章,本节教材的编写充分体现了课程标准中的部分理念: (一)“从生活走向物理,从物理走向社会” 教材首先用四幅图把学生带入了声音的情境,接着又安排了一系列与声有关的自然现象和生活事例,引导学生初步认识“声音是由物体振动产生的”,最后通过实验的观察和分析知道声音传播的条件。 教材通过对生活和自然界中与声有关现象的观察和解释,使学生感觉到物理就在身边,培养他们喜欢物理知识、热爱自然的情感。 (二)“注重科学探究,提倡学习方式多样化” 本节设计为科学探究型课,但因限于学生的年龄和知识能力层次,所以又不是完整的科学探究过程,而是突出科学探究要素中“提出问题”这一环节。这样的设计,是由八年级学生的心理特点和认知水平决定的,学生学习本节内容时,对探究活动还处于初级阶段。但这些探究活动在激发学生的求知欲,锻炼学生的参与能力,培养学生的观察能力、合作意识以及科学探究精神等方面都有不可替代的作用。 二、学情分析 声音是人们最熟悉的现象之一,也是学生日常生活中经常接触到的物理现象。学生不仅在生活中积累了大量与声音有关的感性知识,而且在小学自然课中也学过了与声有关的常识。

尽管有这些前期经验与常识,但是对于“为什么会产生声音?人们为什么能听到声音?”等问题,大多数学生并不是很清楚,本节将使学生在已有认识的基础上,对声的世界有进一步的了解和认识。 三、教学理念 (一)注重各个环节、细节的创新 本节课在很多环节都进行了大胆的创新,如:用“跳舞的烛焰”引入新课,将发声的闹钟放入水中证明液体可以传声,以重庆磁器口古镇“金盆洗手”的发声现象结束新课。 创新还体现在很多细节上,如:在“证明发声的音叉也在振动”的实验中,在水槽下垫一张红纸,使“水花四溅”现象更为明显;在真空罩的实验中,为了减震,在闹钟下垫一块海绵,为防止搬动真空罩时闹钟翻倒,又在海绵上放一块U形磁铁。 教学上的所有创新都是学生本位理念的体现,这些创新使学生的亲身体验更为深刻,调动了他们的积极性,使其对种种物理现象产生了浓厚的兴趣。 (二)注重知识与生活、社会、重庆本地特色的联系 物理教学的终极目的是加强学生对生活中科学和技术的理解,使学生获得更多的实际知识,适应现代化的生活。因此本节课特别注重知识与生活实际、重庆本土文化特色的联系,如:鼓掌、说话时的发声方式,蝉、蟋蟀、弦乐器、管乐器等常见物体的发声方式,“天宫一号”上宇航员的通讯方式,天坛回音壁的原理,“金盆洗手”的发声原理等等。 (三)注重学生的亲身体验 学生是学习的主体,每个学生只有通过自己的器官(眼、耳、口、鼻、手等)去感受事物,观察、分析、思考、实验才能真正吸收知识,学生亲自体验的过程无法用任何其他方式代替。本节课一共设计有14处学生亲身体验,包括:体验烛焰的舞动,体验直尺、声带、课桌的振动,通过分组实验体验各种固液气体的振动,体验真空不能传声,体验液体可以传声等等。 (四)强调学生的合作学习

《声音的产生与传播》课堂实录

《声音的产生与传播》课堂实录 一、导入新课 媒体播放:流水潺潺、飞机轰鸣、琴声悠悠、海浪彭湃、汽车鸣笛等。 引导提问:声音是怎样产生的呢?为什么会有各种各样、千差万别的声音呢?导入课题:我们听到的如此优美的乐曲及大千世界里如此丰富多彩的声音是怎样产生的,又是怎样传播的呢?我们今天就来学习《声音的发生和传播》。 师:板书课题 二、学习新课 1.声音的产生 教师要求学生利用身边物体或自带器材发声,提问:“你发现了什么?”提醒学生注意发现问题。 教师进行指导,帮助学生进行实验探究,处理可能出现的问题。 进行全班交流活动。根据学生提出的问题,由学生自己进行分析和总结,初步认识到“声音是由物体振动产生的”。 2.声音的传播 利用学生可能提出的有关声的传播的问题, 请学生举生活中的实例。 演示声音在空气中的传播,随着空气的减少,引入“真空”概念。运用分析、推理的方法,引导学生去领悟其中的规律。由于一些同学对于声音在水中、固体中传播的实例经历较少,有的同学可能没注意此类现象,演示声音在水中、固体中传播的实验。 观看声音传播的相关录像,了解声音传播过程中的一些微观现象和实例。 请学生通过列举实例,说明声音在不同的物质中传播的速度不同,并观看“声音的速度”的录像。 得出结论:声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。 3、声速 教师介绍资料、指导学生读表:《一些介质中的声速》 学生讨论:在读表的过程中,发现了什么特点?(教师指导) 1.150C时,V声=340米/秒250C时,V声=346米/秒 2.传播速度与温度有关 3.一般情况下:V固>V液> V气 4、回声 学生阅读课本,学习什么是回声,它的特点是什么? 三、课堂小结 教师提问:这一课,你学到了什么?学生讨论总结。 1.一切发声的物体都在振动。 2.声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。 3.声音在介质(空气)中是以声波的形式传播。 4.声速:150C时,340米/秒(空气) 四、课堂练习 多媒体播放练习题,学生思考作答。 五、作业设计

《声音的产生和传播》教学案例分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/795110349.html, 《声音的产生和传播》教学案例分析 作者:肖春琳 来源:《学习与科普》2019年第03期 教学目标 1、知识目标知道声音是物体振动产生的。 2、技能目标能运用已有的知识和经验,声音的产生作假设性解释提出自己的猜想,能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想,能用简单的实验器材做声音产生的实验,经历“假设---实验验证”这一科学的探究过程。 3、情感态度与价值观 在探究过程中有乐于观察、善于发现的欲望体验合作与交流的快乐,体会到科学探究中要尊重事实,养成在实验过程中既动手又动脑的好习惯。 教学重点难点:知道声音是由物体的振动产生的,能设计实验方案探究。 教具学具的准备 1、学生准备搜集各种能发声的物体。 2、教师准备课件、小鼓、音叉、水槽、烧杯、钢锯条等。 一、创设情境导入新课 今天老师给你们带来一件礼物请同学们闭上眼睛认真听然后告诉大家你听到了什么播放一段交响曲学生交流感受。在生活中你还听到过哪些声音学生回忆生活中熟悉的声音。 教学进入第二个环节,声音是怎样产生的?老师:请同学们将大拇指和食指放在喉头上,说:“请自觉遵守课堂纪律!”你有什么感觉?学生答:有振动感觉。老师继续引导学生观察鼓面上小纸屑的振动,发现鼓面振动时,纸屑在鼓面上“跳舞”。由此归纳,声音是由物体振动产生的。老师问:我们还能做哪些实验来验证这个结果?学生思考,学生答:手指弹动琴弦会发声,琴弦在振动;冬天的电线,狂风吹过会发出“呼呼”的声音,电线在振动(老师:很好!你能想到这一点,真棒!观察仔细!老师为你骄傲。)……。老师:老师还补充几个实验,发声的音叉激起水花;二胡拉动发声。但老师再做一个实验,你们看这是怎么回事。老师用手触击正在发声的鼓面,鼓声立即停止,这说明了什么?通过实验进一步证明,声音是由于振动产生的,振动停止,声音随之停止! 教学的第三个片段,声音是怎么传到我们耳朵的呢?用“声音传播演示仪”演示声音的传播。演示:(1)声音能在空气中传播;(2)声音能在水中传播。关于固体传声,请同学们自己动手做实验。动手实验:同位同学,一位敲击桌面,另一位将耳朵贴在桌面上听声音。在做