初中语文七年级下册《孙权劝学》教学设计

4

孙权劝学

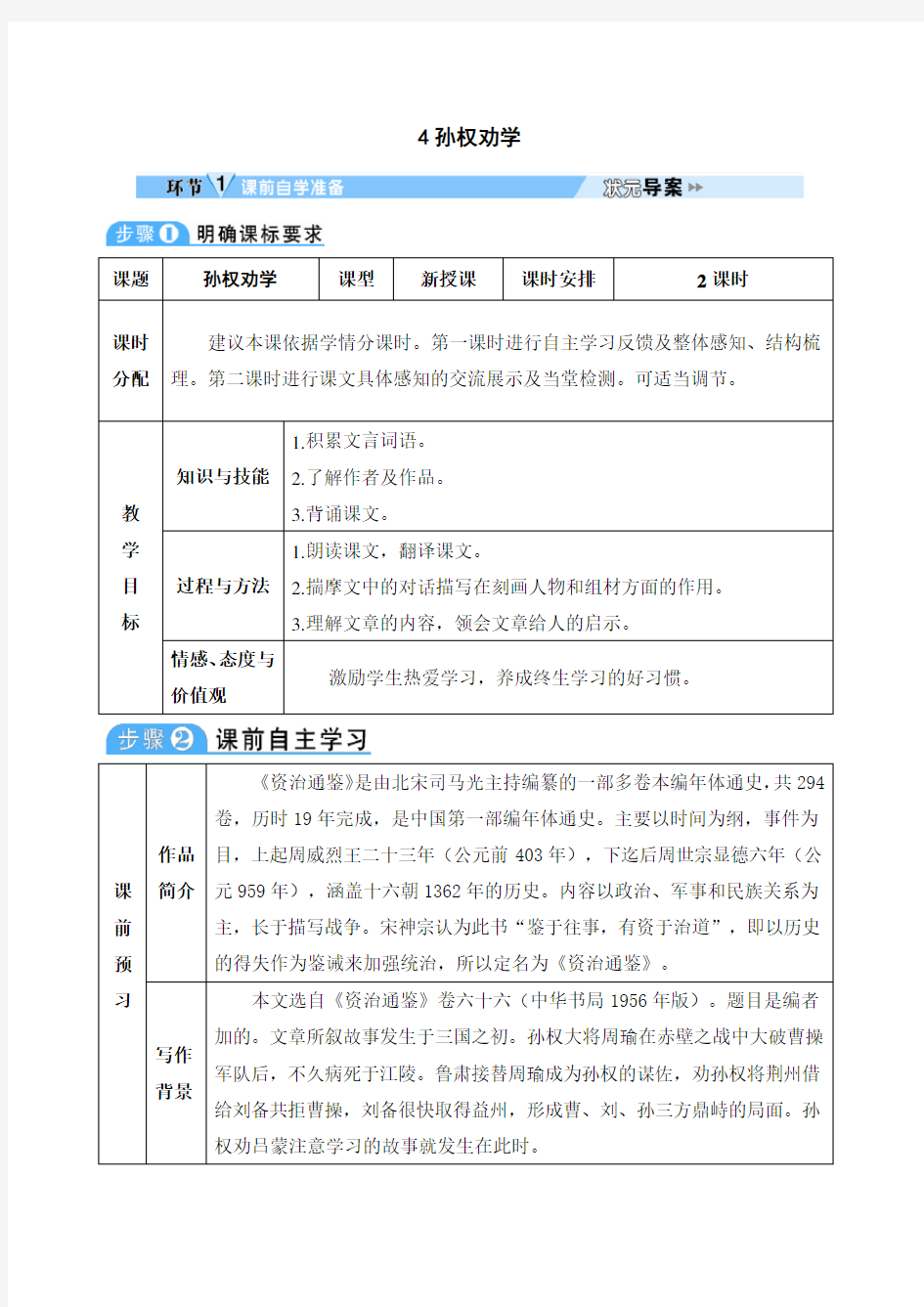

课题孙权劝学课型新授课课时安排2课时

课时

分配

建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。

教

学

目

标

知识与技能

1.积累文言词语。

2.了解作者及作品。

3.背诵课文。

过程与方法

1.朗读课文,翻译课文。

2.揣摩文中的对话描写在刻画人物和组材方面的作用。

3.理解文章的内容,领会文章给人的启示。

情感、态度与

价值观

激励学生热爱学习,养成终生学习的好习惯。

课

前

预

习

作品

简介

《资治通鉴》是由北宋司马光主持编纂的一部多卷本编年体通史,共294卷,历时19年完成,是中国第一部编年体通史。主要以时间为纲,事件为

目,上起周威烈王二十三年(公元前403年),下迄后周世宗显德六年(公

元959年),涵盖十六朝1362年的历史。内容以政治、军事和民族关系为

主,长于描写战争。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史

的得失作为鉴诫来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。

写作

背景

本文选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版)。题目是编者加的。文章所叙故事发生于三国之初。孙权大将周瑜在赤壁之战中大破曹操

军队后,不久病死于江陵。鲁肃接替周瑜成为孙权的谋佐,劝孙权将荆州借

给刘备共拒曹操,刘备很快取得益州,形成曹、刘、孙三方鼎峙的局面。孙

权劝吕蒙注意学习的故事就发生在此时。

新课导入

三国时期吴国有位大将,名叫吕蒙。此人武艺高强,战功卓著,深受吴王孙权的信赖。可吕蒙有个毛病:不爱读书学习。孙权屡屡劝他多学点知识,可他每次都推三阻四,还自认为自己是一介武夫,读书于他没有用。这回,孙权又来劝他了,结果怎样呢?让我们来看《孙权劝学》一文。

新课展开【朗读课文,翻译重点句子】

1.卿今当涂掌事,不可不学!

你现在掌权管事了,不能不学习!

2.蒙辞以军中多务。

吕蒙以军中事务繁多为由来推辞。

3.孤岂欲卿治经为博士邪!

我哪里是要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官呀!

4.但当涉猎,见往事耳。

只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

5.卿今者才略,非复吴下阿蒙!

(以)你现在的才干和谋略,已不再是原来那个东吴的吕蒙了!

6.士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

志士离别三日,就要另用新的眼光看待他,长兄知晓这件事怎么这么晚呢!【通读课文,整体感知】

1.请学生概括课文的故事情节。

本文写的是吕蒙在孙权劝说下开始学习,其才略很快就有惊人的长进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事。

2.故事情节是如何展开的?

通过人物对话展开故事情节。

3.全文共写了哪两个片断?

习的重要性和作用,以此劝勉人们要刻苦学习。

3.本文给大家留下了深刻的印象,请你谈谈学习的体会。

示例:(1)吕蒙原本是一介武夫,通过孙权的劝学,他勤奋学习,最后成了一名儒将,所表现出的才能令人刮目相待。我们如果能像吕蒙一样,抓紧时间,发奋学习,将来也一定会成为建设祖国的栋梁之才,到时候老师可要对同学们刮目相看,我们的同学也不会是吴下阿蒙。

(2)鲁肃善于用新眼光看待别人。

(3)吕蒙知不足而后弥补。

(4)孙权是个善用人才的明君。

(5)读书能使人增长知识,开阔视野。

4.比较方仲永和吕蒙的变化,你有什么样的启示?

吕蒙:当涂掌事,乃始就学,年长乃学,学有所成。方仲永:五岁能诗,贤于材人远矣,少年不学,一事无成。

启示:一个人天资聪颖也离不开后天的学习,后天的教育能让人得到进步,我们应时时刻刻不忘学习,在学习的过程中不断提升自己各方面的能力。

写

作

方

法

运

用

【深入研读,探究方法】

1.记事简洁,剪裁精当。

全文只写了“孙权劝学”和“与蒙论议”两个片段。写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言来表现他的善劝,而略写吕蒙的答语和反应;写鲁肃“与蒙论议”,着重写二人一唱一和互相打趣的对话,略写二人“论议”的内容,并仅以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。此外,人物的语言也非常简洁,极富表现力,毫无冗繁之处。

2.正面记言,侧面烘托。

本文的对话言简义丰,寥寥数语就使人感受到三个人物说话时各自的口吻、神态和心理。文章除正面描写人物对话表现人物性格外,还通过鲁肃的惊叹衬托出了吕蒙今非昔比的事实。而话中的“吴下阿蒙”又将吕蒙的过去与现在进行了一个纵向的对比,得出了“变”的结论。

【方法活用,片段作文】

请选择“老师”作为主要表现的人物,思考可以从哪些人物入手作为侧面烘托的手段。口述写作思路。

教

学

板

书

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容。

《孙权劝学》这篇文章篇幅短小,很适合引导学生自主学习。这份教案设计就很注重这一点。整个教案由“基础字词句知识积累——整体感悟——深层探究——体验反思”一线贯穿。而所有的教学环节,都是由学生当主体。教师只是巧妙地设计题目引导学生学习,学习任务几乎都是学生们自己完成的。比如,理解课文人物对话的妙处,尽管是本文教学的一个难点,但上课时仍以学生自主品赏为主,教师只是根据学生的发言给予点拨,引导学生揣摩、比较、朗读、体会,最后达到预期的目的。至于体验反思,教师更是给了学生充分的自由,让学生畅所欲言,教师一边欣赏,一边及时给予鼓励。另外,在拓展延伸部分,可以要求学生自改自导自演课本剧,给学生充分发挥综合才能的空间,并且加深对课文主旨“学习”的重要性的认识,让学生体会到了自主学习的快乐。

方法指导:

怎样解释文言实词

[解题技法]

解答词语解释题,要注意词语在特定语言环境中的意义以及古今词语意义的联系和变化。对课本中的文言文语段,要逐词逐句理解透彻;对课外阅读语段,也要掌握这个原则,不能望文生义。

注意:①解释加点词一定要准确,避免只解释大意,造成丢分。②课内文段中的加点词一般都出自课本注释,要识记准确。③要注重文言词语意义的迁移,以应对课外文段中的加点词。④解释词语时,字要写对,不要出现错别字。

素材积累:

与读书、学习有关的诗句

(1)读书破万卷,下笔如有神。

(2)三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

(3)少壮不努力,老大徒伤悲。

(4)莫等闲,白了少年头,空悲切。

(5)行万里路,读万卷书。

(6)欲穷千里目,更上一层楼。

初中语文七年级下册人教版全部教案

第1课《从百草园到三味书屋》教案 教学目标 一、整体感知课文,理清文章脉络; 二、体会作者在文章中表达的感情; 三、领会课文按空间顺序安排材料的写法; 学习课文细致观察、抓住特点,具体、真切、生动地描写事物。 教学重点 1、要求学生掌握本文的写景的笔法,了解写景的基本原则和常用手法; 2、从语言入手理解课文中的写景和抒情; 教学难点 描写三味书屋的部分难在两点:1、是对这部分内容的理解困难;2、是有些难解的词语。 第一课时 一、导入:鲁迅先生是我们非常熟悉的人,哪一位同学来介绍一下有关鲁迅 的情况? 二、题解:《朝花夕拾》是一部散文集,共收集了十篇文章,大部分都是作者 回忆自己童年、少年时代生活的。写这些文章时鲁迅先生已经40多岁了,这本散文集题名为《朝花夕拾》,意思是早上的花到晚上才拾取。 “从百草园到三味书屋”是一篇回忆童年生活的优美散文。课题用“从……到……”两个介词点明了作者回忆童年生活的地点范围。 三、查预习。 1、给加黑的字注音、正音,然后释词。 确凿záo,菜畦qí,桑椹shèn,轻捷,油蛉líng,斑蝥máo,缠络chán,攒cuán,珊瑚shānhú高枕而卧,豁huō,敛liǎn,脑髓suǐ,陌生mò。鉴赏,人迹罕至hǎn,觅食mì,竹筛shāi,秕谷bǐ,系jì,传授shòu,书塾shú, 四、整体把握 通读课文,然后解决下面问题 1.本文题为“从百草园到三味书屋”,你从这个题目得到了哪些信息? (“从……到……”表示这篇文章大致包括两部分,同时也告诉我们文章前后两部分的内容。) 2.快速阅读课文,分别找出写百草园和三味书屋两部分的起止语句以及中间的过渡段。(从开始“我家的后面有一个很大的园”到中间“来不及等它走到中间去”是写百草园的部分;从“出门向东”到文章结尾“这东西早已没有了吧”是写三味书屋的部分;中间“我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了”是两部分之间的过渡段)。 五、细读课文 问:把前后两部分联系起来思考,讨论:这篇文章表现了作者怎样的思想感情?下面三种说法可供参考。 ①用百草园的自由快乐衬托三味书屋的枯燥无味,揭露和批判封建腐朽、脱 离儿童实际的私塾

初中语文版教材七年级上册

初中语文版教材七年级上册第四单元 说课设计 沈阳市第六十一中学 李彬

一、说课程标准与单元目标 语文课程标准中指出学会运用多种阅读方法。能初步理解、鉴赏文学作品,受到高尚情操与趣味的熏陶,发展个性,丰富自己的精神世界。 欣赏文学作品能复述作品的大意,初步感受作品中生动的形象和优美的语言,与他人交流自己的阅读感受。 单元目标 (1)知识与能力目标: ①阅读小说,能理清故事情节,把握人物形象体会环境描写的作用,进而理解小说表现的主题 ②激发学生阅读小说的兴趣,鼓励学生课外阅读古今中外的小说佳作,培养学生的想象能力。 (2)过程与方法: ①积极创造机会,引导学生自主学习,发现问题并积极主动地解决问题,如概括情节,评价人物等。 ②通过诵读、表演、合作、探究,让学生谈自己的理解和感受,加深对文章中心的理解。 (3)情感态度与价值观 ①了解我国古代小说的艺术成就,领略我国古代先贤们的超人智慧,激发学生民族自豪感。 ②培养学生在生活中积极思索和敢于创新的精神,激发学生的爱国情怀。

如:《心声》一文我设计了如下的教学目标 1.知识与能力:把握小说塑造的人物形象,辩证理解人物的社会意义,理解“心声”的深刻意义。 2.过程与方法:通过分角色朗读和对矛盾冲突的分析,运用学生自主合作探究的学习方式,挖掘人物的内心世界,深刻理解文章主题。 3.情感态度与价值观目标:理解作者以“心声”为标题的深刻含义,引导学生学习主人公对美好生活的执著追求,促进健康师生关系的形成。 二、说教材 课程标准要求学生欣赏文学作品,能设身处地地体验和理解作品,可对作品的思想感情倾向作出自己的评价,品味作品富于表现力的语言。本单元的四篇小说,兼及古今中外,情节生动,引人入胜。阅读本单元的四篇不禁让我体会到编者在选编教材中的思维之缜密。通过本单元的学习,逐步培养学生阅读文学作品的兴趣,引导学生积极阅读古今中外的文学名著。 本单元的教学内容是具体落实课程标准的要求培养学生的识字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力,发展语感和思维,引导学生学会学习,提高学生的人文素养,培养创新精神。 构建知识树

部编版七年级语文上册全册教案(共2套)

部编版七年级语文上册全册教案(共2套) (本册教案共包含2套不同的风格教案) 1春 饱受严冬寒冷的人们最渴望春回大地,因为春天让大自然生机勃发,给人温暖,给人希望,给人力量。每当春回大地时,人们往往情不自禁地吟诗作赋。唐代诗人杜甫写下了《春夜喜雨》:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”韩愈在《早春》中说:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”杜牧的《江南春》中有:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”这些诗句都是古人对春的描写和赞美,那么今天,让我们共同欣赏一篇今人赞春的散文,跟随作者的脚步一起去寻找春天的美。 1.有感情地诵读课文,感受春天的“新、美、力”,把握作者的情感。 2.学习作者细致观察、抓住特征多角度描写景物的方法。 3.学习比喻、拟人、排比等修辞手法的运用。 4.培养热爱自然、欣赏自然、积极进取的生活态度。 第一课时 一、新课导入 《春》是一篇优美的写景抒情的散文,朱自清先生用孩子般的心灵,借孩子的眼睛,对春天做了全面、精细的观察,抓住了春天的特点,准确、生动地描绘了江南春天特有的景象,抒发了对春天的赞美之情。下面请同学们有感情地诵读课文,要求以情带声,随课文的思想内容与作者的情感轨迹,读出抑扬顿挫,读出轻重缓急,读出作品的美感。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.朗读课文,圈画文中生字词。 朗.润(lǎng) 钻.出(zuān) 嫩.绿(nèn) 眨.眼(zhǎ) 酝酿 ..(yùn niàng) 鸟巢.(cháo) 宛.转(wǎn) 蓑.衣(suō) 稀疏.(shū) 抖擞.(sǒu) 水涨.起来了(zhǎng) 应和.(hè) 他涨.红了脸(zhàng) 和.平(hé) 躲藏.(cáng)和.牌(hú) 宝藏.(zàng)和.药(huò) 黄晕.(yùn)和.泥(huó) 头晕.(yūn) 2.根据下列意思,写出课文中相关的词语。 (1)形容山色明朗润泽。(朗润) (2)比喻姿态优美。(花枝招展)

新人教版七年级语文下册第一单元《孙权劝学》教案

4 孙权劝学 教学准备 教学目标 【知识与能力】 了解有关《资治通鉴》的文学常识,掌握文中涉及的的常用文言词语。 【过程与方法】 1.借助注释和工具书,理解课文大意,积累文中的文言实词和虚词的常见用法,掌握文中语气词和称谓语言的含义。(重点) 2.学习本文运用语言描写和对比手法刻画人物、突出中心的方法;揣摩文中的对话,感受人物说话时口吻、神态和心理,体会利用对话组织材料的妙处。(难点) 【情感、态度与价值观】 理解读书学习的重要性,并从中获得启迪。 教学方法 1.朗读法。根据本文以对话为主的特点,引导学生反复朗读,可听读、齐读、思读、分角色读等。 2.表演法。引导学生在朗读课文的过程中,领会文中三位人物各自说话时的口吻、神态和心理,再现人物形象。 3.讨论法。培养学生在课堂内外讨论问题,积极发表自己的看法的习惯,使学生懂得“善劝”“好学”的重要性。 课前准备 课文朗读音频、多媒体课件。 教学课时 两课时 教学过程 第一课时 导入新课 三国故事中有“刘备借荆州,有借不还”的故事,想来大家都很熟悉。后来,孙权、鲁肃都想要夺回荆州,终不能如愿。直到建安二十四年(219)七月,刘备令守荆州的关羽率主力攻樊城,孙权一看机会来了,一面用计迷惑关羽,一面命一个人为大都督,率兵袭取荆州。这个人把精兵隐藏在大船舱内,命摇橹士兵穿白衣,伪装商人西进,然后出其不意急袭荆州,关羽率军回救荆州失败,走麦城,中埋伏被俘杀。这就是历史上有名的白衣渡江之计。这个夺荆州擒关羽的厉害人物是谁呢?他就是吕蒙。(《三国演义》第75回“关云长刮骨疗毒,吕子明白衣渡江”)吕蒙,字子明,三国吴国名将,初不习文,怎么会变得这么厉害呢?今天要学的《孙权劝学》会告诉我们这个原因的。 基础梳理 1.字词清单 (1)生字注音 卿(qīng)涉猎.(shè)孰(shú)遂(suì) (2)通假字 孤岂欲卿治经为博士邪.(同“耶”,语气词) (3)古今异义 ①孤岂欲卿治经为博士邪.(古义:专掌经学传授的学官;今义:学位的最高一级)

初中语文七年级下册课内文言文

初中语文七年级下册课内文言文 《孙权劝学》 《孙权劝学》全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片断,即先交代事情的起因,紧接着就写出结果,而不写出吕蒙如何好学,他的才略是如何长进的。 写事情的结果,也不是直接写吕蒙如何学而有成,而是通过鲁肃与吕蒙的对话生动地表现出来。 写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言,来表现他的善劝,而略去吕蒙的对答,仅以“蒙辞以军中多务”一句写吕蒙的反应,并仅以“蒙乃始就学”一句写吕蒙接受了劝说;写鲁肃“与蒙论议”,着重以二人富有风趣的一问一答,来表现吕蒙才略的惊人长进,而略去二人“论议”的内容,并仅以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。 (一)课文字词详解 ①初,权②谓吕蒙曰:“卿③今④当涂⑤掌事,不可不学!”蒙⑥辞⑦以军中多⑧务。 ①初:当初,这里是追述往事的习惯用词。②谓:告诉,对……说,常与“曰”连用。③今:现在。④当涂:当道,当权。涂,通“途”。⑤掌事:掌管政事。⑥辞:推托。⑦以:用。⑧务:事务。 权曰:“①孤②岂欲③卿④治经⑤为⑥博士⑦邪!⑧但⑨当⑩涉猎,?见?往事?耳。卿言多务,?孰?若孤? ①孤:古时王侯的自称。②岂:难道。③卿:古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称。④治经:研究儒家经典。经,指《易》《书》《诗》《礼》《春秋》等书。⑤为:成为。⑥博士:专掌经学传授的学官。 ⑦邪:语气词,后写作“耶”。⑧但:只,只是。⑨当:应当。⑩涉猎:粗略地阅读。?见:了解。?往事:指历史。?耳:表示限止语气,可译为“罢了”。?孰:谁。?若:比得上。 孤常读书,自①以为大有所②益。”蒙③乃④始⑤就学。 ①以为:认为。②益:好处。③乃:于是,就。④始:开始。⑤就:从事。

【精品】初中七年级上册语文文言文阅读及答案

【精品】初中七年级上册语文文言文阅读及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (1)解释下列加下划线的词语在句子中的意思。 ①尊君在不?(________) ②下车引之。(________) ③元方入门不顾。(________) (2)把文中画线的句子翻译成现代汉语. ①非人哉!与人期行,相委而去。 ②日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。 (3)下列对文章的分析理解,不正确的一项是() A.本文叙写了元方妙答友人的故事,表现元方聪明机智,明白事理,落落大方。说明做事要讲诚信,为人要方正的道理. B.本文主要通过心理描写刻画人物形象,元方聪明机智、不卑不亢的形象跃然纸上。 C.本文剪裁得体,详略得当,语言十分自然,不加任何雕饰。 D.本文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,旨在告诉我们做人要讲信用的道理。 (4)下列各组句子中,加下划线的词语意思不相同的一项是() A.吾今死矣,子可去/去后乃至。 B.有疾不忍委之/相委而去。 C.而入有义国/与儿女讲论文义。 D.而敢独止?/人不知而不愠。 (5)请用三条“/”给文中划线的句子断句。 巨伯曰友人有疾不忍委之宁以我身代友人命。 (6)你从荀巨伯的身上学到了些什么?请写出两三点来。 【答案】(1)同“否”;拉、牵拉;回头看。 (2)①真不是人啊!跟人相约一起走,却丢下他人而离开;②(你)到中午还不到,这是不守信;对着孩子骂他的父亲,这是无礼貌。 (3)B (4)C (5)巨伯曰/友人有疾/不忍委之/宁以我身代友人命。 (6)坚守信义,对友忠诚,舍生取义等。 【解析】【分析】(1)根据平时对文言词语的积累及句意理解词语意思,注意“引”,牵、拉;“不”是通假字。 (2)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根

人教版初中语文七年级上册:《短文两篇》教案

人教版初中语文七年级上册:《短文两篇》教案 学习目标 1.理解行道树一一无私奉献者的形象。 2.感悟并珍视人生“第一次”的经验。 3.反复朗读课文揣摩形象化的语言。 4.学习以小见大和夹叙夹议的写法。 学习重难点 ①理解两篇课文的深刻内涵。 ②理解形象而又含蓄的语言。 学习过程 一、基础知识 1.给下列加点字注音 堕落()点缀()苦熬()贪婪()牙龈()雏形()丰硕()累 累()沉甸甸()玲珑剔透() 2.解释下列词语 贪婪: 堕落: 冉冉: 雏形:

丰硕: 繁弦急管: 红灯绿酒: 玲珑剔透: 回味无穷: 二、理解探究 1.行道树的形象体现了什么精神?运用了什么写法? 2?“第一次真好”,那么第一次好在哪里?抓住关键词语分析“好” 的含义。 3?《第一次真好》在安排材料上有什么特点?好处是什么? 三、合作释疑 1.为什么行道树认定自己的事业是神圣的?从事“神圣的事业”的行道树承受了哪些痛苦?既然痛苦,为什么“自己选择”这种命运? 2?《行道树》首尾两段前后照应,但在语序和用词上又稍有不同,为什么? 3、《第一次真好》中为什么说结实累累的柚子树是“一幅秋日风情画”,不说是“风景画” “风光画”? 4.短文末句说:“愿你珍重第一次”的含义是什么? 四、课内精读 阅读下列文段,完成(1)?(5)题。

①第一次真好,第一次的感觉真奇妙。细细回想:在你的生命中,有多少“第一次”值得你低回品味?有多少“第一次”给你留下不可磨灭的印象? ②几年前,家中第一次养了一笼十姊妹。当母鸟第一次生下了几颗玲珑剔透,比小指头还小的的鸟蛋以后,我和孩子们便眼巴巴地等候小岛孵出来。有一天,我们正在吃午饭,孩子忽然大叫:“小鸟孵出来了。我惊喜地走到鸟笼边一看,在鸟巢里面的所谓小鸟,____ 。第一次看到刚孵出来的雏鸟,但觉它们的样子很难看,竟因此而吃不下饭。可是,等到它们渐渐长大, 羽毛渐丰,一切都具体而微以后,我喜欢它们又甚于那些老鸟。 ③第一次生孩子时,护士把包在襁褓中,只露出一张红彤彤小脸的老大抱来放在我的身边。我第一次看到从自己身体中分出来的骨肉,第一次看到如此鲜嫩的,才出生不到一个钟头的婴儿,心情非常复杂,又兴奋又新奇又紧张,只是目不转睛地望着他,惟恐这脆弱的小生命随时消失。 (I)下面是选文②段空白处原有的句子,句序已打乱,请调整句序。 A.身上只有稀疏的几根毛 B.仅仅具有鸟的雏形 C.只是两团小小的粉红色的肉球 D.两只黑黑的眼睛却奇大 正确的句序是: _________________________________________ (2)课文开头既说柚子树“不见得很美”。又说“却是一幅秋日风情画”,语意是否矛盾?为什么?其中包含作者什么祥的感受? (3)选文①段中画线的两个问句,在语言表达上的作用是 __________________ ;在结构上所起的作用是

孙权劝学公开课教案

孙权劝学 泸南中学:殷春梅 教学目标: 1.朗读课文,正确掌握句中的停顿。 2.利用课文注释和工具书读懂课文。 3.理解文章的主要内容和中心思想,体会人物语言的情味。 教学重点: 通过朗读和翻译理解课文的内容和主旨,积累文言词语。 教学难点: 体会人物语言的情味。 教学过程: 一、创设情境,导入新课 学生齐读此词,导入新课 南乡子·登京口北固亭有怀 宋辛弃疾 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。 二、诵读课文,品评人物 (一)读准字音,读出节奏(学生在自由朗读后,挑战无标点而读) 初权谓吕蒙曰卿今当涂掌事不可不学蒙辞以军中多务权曰孤岂欲卿治经为博士邪但当涉猎见往事耳卿言多务孰若孤孤常读书自以为大有所益蒙乃始就学及鲁肃过寻阳与蒙论议大惊曰卿今者才略非复吴下阿蒙蒙曰士别三日即更刮目相待大兄何见事之晚乎肃遂拜蒙母结友而别 学生挑战后,明确停顿,再读课文。 初,权/谓/吕蒙曰:“卿/今当涂掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。 权曰:“孤/岂欲卿治经/为博士邪?但当/涉猎,见/往事耳。卿言/多务,孰/若孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。 及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂拜蒙母,结友/而别。

(二)读懂文意,读出感情。 根据情景,补充对话。小组合作,分角色朗读课文。提出不能理解的句子,揣摩语气。 权曰:“卿今当涂掌事,不可不学! 蒙曰:“______________。”(辞以军中多务) 权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤? 孤常读书,自以为大有所益。” 蒙曰:“______________。”(蒙乃始就学) 鲁肃大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!” 蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎! (三)齐读课文,根据提示,尝试背诵。 提示: 初,权谓____曰:“卿今____掌事,不可不学!” 蒙_____军中多务。 权曰:“孤______卿治经为____邪! 但当_____,见___耳。 卿言___,___若孤? 孤常___,自以为____。” 蒙乃___。 及鲁肃过寻阳,与蒙论议, 大惊曰:“卿今者_____,非复_____!” 蒙曰:“______,即更刮目相待,大兄________!” 肃遂拜___,____而别。 三、大胆想象,深入探究 “刮目相待”后,请结合文章最后一句,想象鲁肃有何表情、动作、语言?这说明了什么? 四、课堂小结,畅谈感受 1.请用“伤仲永,我悟到;赞吕蒙,我懂得。”的句式,谈

人教版初中语文七年级上册电子课本

人教版初中语文七年级上册电子课本 1 《论语》十则 ?原文和译文 1、子曰 : “学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不悦, 不亦君子乎 ?”( 《学而》 ) 解词 : 时: 按时 ; 说: 同“悦”,愉快。 翻译 : 学习需要不断复习才能掌握。学了知识,按时复习,这是愉快的事。这 里既有学习方法,也有学习态度。朋,这里指志同道合的人。有志同道合的人从远 方来,在一起探讨问题,是一种乐趣。 赏析 : 人家不了解,我却不怨恨,是君子的风格。这是讲个人修养问题。 2、子曰 : “温故而知新,可以为师矣。”( 《为政》 ) 解词 : 故: 旧的( 知识 ); 知: 理解、领悟。 翻译 : 复习旧的知识,能够从中有新的体会或发现。这样,就可以做老师了。 3、子曰 : “学而不思则闰 ; 思而不学则殆。” ( 《为政》 ) 解词 : 罔: 迷惑而无所得 ; 殆: 精神疲倦而无所得。 翻译 : 只读书而不肯动脑筋思考,就会感到迷惑; 只是一味空想而不肯读书,就 会有疑惑。 赏析 : 这里阐述了学习和思考的辩证关系,也是讲学习方法的。 4、子曰 : “由,诲女知之乎! 知之为知之,不知为不知,是知也。”( 《为政》 )解词 : 愠: 恼恨。 翻译 : 孔于说 : “子路,教给你正确认识事物的道理吧。( 那就是 ) 知道就是知道,不知道就是不知道,这就是聪明智慧。” 赏析 : 这段说的是对待事物的正确态度。

5、子贡问曰 :“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰 :“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。” ( 《公冶长》 ) 解词 : 耻: 以,, 为羞耻 翻译 : 子贡问道 : “孔文子为什么叫“文”呢?”孔子说 : “他聪敏而又爱好学 刁,并且不以向不如自己的人请教为耻。因此用‘文’做他的谥号。”这里借回答 于贡的问话,借题发挥,教育弟子要勤学好问。 6、子曰 : “默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉! ”( 《述而》 ) 解词 : 识: 记住; 厌: 满足; 诲: 教导。 翻译 : 这一则是孔子的自述,讲的是学习态度和方法。要把学过的东西默默地 记在心里,不断积累知识。“学而不厌”,讲的是好学精神,学无止境,从不感到 满足。“诲人不倦”,讲的 2 是教学态度,要热情地教导学生。孔于一生都是这样做的,所以他说: “对我 来说,有什么呀 ?”表现了孔子的自信。 7、子曰 : “三人行,必有我师焉; 择其善者而从之,其不善者而改之。”( 《述而》 ) 翻译 : 孔子说 : “几个人在一起走路,其中一定有人可以当我的老师。应当选择 他们的优点去学习,对他们的缺点,要注意改正。”这里说的是只要虚心求教,到 处都有老师。 8、子曰 : “知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”( 《雍也》 ) 翻译 : 孔子说 : “( 对待任何事业和学问) 懂得它的人不如喜爱它的人,喜爱它的 人不如以它为乐的人。”这段主要讲学习的三个层次,只有以之为乐的人,才能真 正学好它。 9、子在川上,曰 : “逝者如斯夫,不舍昼夜。”( 《子罕》 )

人教版七年级语文上册散文诗两首教案

24、诗两首 《金色花》 教学目标 知识目标 1、积累字词。 2、解诗歌中所表达的感人至深的亲情。 3、熟读背诵诗歌。 能力目标 1、掌握诗歌的朗读技巧,继续提高朗读能力。 2、学习和借鉴诗歌借助一种具体的形象抒发真情的写法。 德育目标 诗歌展示、歌颂母爱。学习它,激发我们关爱母亲、回报母亲的炽热情怀,把独特的歌喉献给我们至爱的母亲。 教学重点 1、准确领悟诗歌所抒发的感情,把握机诗歌托物言情的写法。 2、熟读背诵诗歌。 教学难点:深层品味诗句中所蕴含的思想感情。 教学方法:学生自主、合作式学习,注重学生情感的熏陶、能力的培养。 课时安排:一课时 教学过程 一、激情导入 有人说:世界上只有一种最动听的声音,那便是母亲的声音;世界上只有一个最美丽的身影,那就是母亲的身影。 同学们:世上有一部书是永远也读不完、写不完的,那就是母爱! 母爱就象一首田园诗,幽远纯净,和雅清淡; 母爱就是一幅山水画,洗去铅华雕饰,留下清新自然; 母爱就象一首深情的歌,婉转悠扬,轻吟浅唱; 母爱就是一阵和煦的风,吹去朔雪纷飞,带来春光无限。 这个世界上,我们什么都可以忘记,但不能忘记母亲给予我们的一切……今天,就让我们一起通过散文诗两首来再一次感受伟大的母爱吧。 二、了解散文诗: 散文诗是兼有散文和诗的特点的一种文学体裁。它融合了诗的表现性和散文描写性的某些特点。从本质上看,它有诗的情绪和幻想,给读者美感和想像,但内容上保留了有诗意的散文性细节;从形式上看,它有散文的外观,不像诗歌那样分行和押韵,但不乏内在的音乐美和节奏感。它是用散文形式写成的诗篇,即“散文其形,诗意其质”。 三、作者简介 印度近代伟大作家、诗人、艺术家、社会活动家。一生创作丰富,早期作品有诗集《暮歌》、《晨歌》和剧本《修道士》、《国王和国后》等。著名散文诗集有《吉檀迦利》、《新月集》、《园丁集》、《飞鸟集》等。诗歌格调清新,具有民族风格,带有神秘色彩和感伤情调。一九一三年获诺贝尔文学奖。其创作对印度文学的发展影响很大,对中国诗特别是散文诗影响也是广泛的。他还擅长作曲和绘画,所作歌曲《人民的意志》一九五○年被定为印度国歌。

部编版初中语文七年级下册词语汇总

【七年级同步资料】七年级下册词语汇总1.《从百草园到三味书屋》 菜畦qí:菜地。 确凿záo:非常真切,真实可靠。 秕谷bǐ:张得不饱满的稻谷或谷子。也叫秕谷子。 渊博yuān:形容学识深而广。 缠络chán luò:枝条状物互相缠绕,连续不断。 桑椹shèn:桑树的果实。 轻捷jié:轻快敏捷。 臃肿yōng zhǒng:过度肥胖。 脑髓suǐ:大脑中柔软像胶的物质。 相宜yí:适宜。 蝉蜕tuì:蝉的幼虫变为成虫时脱下的壳,中医可入药。 攒cuán:聚拢,拼凑。 宿儒sùrú:老成博学的读书人。 人声鼎沸dǐng:形容喧闹.混乱,像水锅里沸腾一样。 方正:正直。 人迹罕至hǎn:人的足迹很少出现.到达(的地方)。 2.《爸爸的花儿落了》 肿胀zhàng:肌肉.皮肤或黏膜等组织由于发炎.淤血或充血而体积增大。 叮嘱zhǔ:再三嘱咐。

油鞋:一种涂上桐油,用于下雨天穿的鞋。 挪窝儿nuó:离开原来所在的地方。这里指起床。 鸡毛掸子dǎn:掸灰尘的用具,把鸡毛扎在藤或竹竿的一端制成。有的地方叫鸡毛帚。咻咻xiū:模拟挥舞鞭子时发出的声响。 骊歌lí:告别的歌。 雨篷péng:遮蔽雨的设备,用竹木.苇席或帆布等制成。 玉簪花zān:一种庭院观赏植物,花白色,气味芳香。 徘徊pái huái:在一个地方来回的走。蔽雨犹豫不决。 花圃pǔ:种花草的园地。 3.《丑小鸭》 来势汹汹xiōng:动作或事情到来时声势盛大的样子。 姊妹zǐ:姐妹。 沼泽地zhǎo:木草茂密的泥泞地带。 沮丧jǔ:灰心失望。 恭恭敬敬gōng:对尊长或宾客严肃有礼貌。 弥漫mí:充满;布满。 泥泞nìng:因有烂泥而不好走;淤积的烂泥。 木屐jī:木板拖鞋。 飕飕sōu:形容风声。 4.《诗两首》 镇静zhèn:情绪稳定或平静。 忧郁yù:忧伤.愁闷。

初中语文七年级上册

初中语文七年级上册《十则》教学案例分析 一、导言 初中阶段,文言文教学到底应该如何教?是不是都按《语文课程标准》要求的“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。背诵优秀诗文80篇。”来做,读一读、背一背、理解大意就行了?我个人认为,这得依据所选文言文文本的特点来定,标准里的要求是总体要求,是基本要求,是最低要求,这不应成为语文教师从事单篇文言文文本教学的桎梏。语文教学是教师与学生在“思考”这面超验的旗帜下借助语言文字进行“聚会”的活动,这思考拒绝以某个在先的目的的名义而结束人与人之间的相互作用。这种教学要让学生在大量的语文实践中掌握运用语文的规律,文言文教学如何让学生进行大量实践呢?最为有效的一条就是把教学的触角伸到文本所提供的场景或文本作者所处的时代去,让学生置身于特定的交际场中,进行场复原。这与《语文课程标准》所倡导的语文教学与生活相联系是一致的。只不过,这种联系,是一种特殊的方式,我把它称之为场复原(回到原始状态)。 场复原,说简单一些,就是把教师与学生的“思考”通过时光隧道送到文本所提供的场景或文本作者所处的时代之中,让这种“思考”接近更为原始的状态,实现教师、学生与文本之间的完全融合,进而让教师、学生在这种状态下进行交际,实施教学行为,实现教学目标。对《十则》的教学,若能采用这种方式,其教学必将产生特效。 《论语》是一部语录体著作,所记多口语,文辞简古。其篇章虽有记事,但却简略;记言虽多,但却只是片言只语,且多为自言自语,有问语又有答语的少之又少。是不是孔门弟子的疏忽呢?在《论语》中将一句话的来龙去脉都记录下来的也有。这说明,他们是有意给后人留下空缺的。这个空缺,就是后人理解《论语》要旨的所在,也是后人思考的所在!我们知道:一个词语,如果离开了句子,就很难确定它的意义;一个句子,倘若离开了段落篇章,往往得不到正确的分析;一篇文章,要是不弄清其写作背景等特定的环境,便谈不上理解了其真正的文义。一句话,如果仅知道其字面意思,不弄清这句话是在什么情况下说的,为什么要这样说,那对这句话的理解也仅仅是走马观花。在对《十则》的教学中,我们如果能用“场复原”的方法,把教师、学生置身于这句话产生的原生态中,进行听说读写思的训练,是不是更有利于学生对言语的理解呢? 二、设计思路 文本教学的基本策略是“个性解读,对话生成”。文言文教学要把握好“度”:太浅,学生学得皮毛;太深,学生无法理解。对《十则》的教学,这个“度”以场复原为标。具体地说,就是要让学生在理解文本字面意思的基础上,穿越时光隧道,完成对原文本的修改或再创造;学生、教师这个复原的“场”中,对言语进行个性化的解读,实现平等对话。 三、精彩教学片段实录 师:《论语》写作体例为语录体,语录体一般由问语和答语两部分组成。下面,请大家快速浏览全文,你能找出既有问语又有答语的一则吗? 生:第十则。 师:是谁问谁答? 生:孔子的学生子贡问,孔子答。 师:请问,子贡问了一个什么方面的问题?他怎么问,孔子如何答呢?(学生思考了一会儿,有学生站了起来。) 生:我认为子贡问的这个问题是关于修身做人的。他这样问,“有一言而可以终身行之者乎?”孔子回答,“其恕乎!已所不欲,勿施于人。” 师:你能结合问语和答语的意思给大家以解释吗? 生:可以。用现代文翻译这一问一答,子贡问的就是“有一词可以用来一生践行吗?”孔子说,“大概就是‘恕'了。自己所不喜欢的事情,不要强加给别人。”这告诉我们,做人

孙权劝学初中一年级教案

孙权劝学教案 一、谋篇立意 本文写吕蒙在孙权劝说下“乃始就学”,其才略很快就有惊人的长进的故事。可分两层:先写孙权劝学,吕蒙“乃始就学”;再写鲁肃“与蒙论议”,“结友而别”。 全文抓住孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”来写,即先写出事情的起因,紧接着就写出结果,而不写吕蒙如何好学,他的才略是怎样长进的。写事情的结果,也不是直接写吕蒙怎样学而有成,而是通过鲁肃、吕蒙的对话生动地表现出来。写孙权劝学,着重表现孙权的善劝,而完全略去吕蒙的对话,仅以“蒙辞以军中多务”一句写吕蒙的反应,并仅以“蒙乃始就学”一句写吕蒙接受了劝说。写鲁肃“与蒙论议”,着重以二人的一问一答,来表现吕蒙才略长进之快之大,至于鲁肃与吕蒙“结友”,这最后的一笔,是鲁肃“与蒙论议”并为其才略所折服的余韵。 二、以对话表现人物的写法 课文着重以对话表现人物。对话言简意丰,生动传神,富于情味。仅寥寥数语,就使人感受到三位人物各自说话时的口吻、神态和心理。孙权劝学,先一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,即因其“当涂掌事”的重要身份而“不可不学”;继而现身说法,指出“学”的可能性。使吕蒙无可推辞,“乃始就学”。从孙权的话中,既可以看出他善于劝说,又可以感到他对吕蒙的亲近、关心、期望而不失人主的身份。“卿今者才略,非复吴下阿蒙”,是情不自禁的赞叹,可见鲁肃十分惊奇的神态,以他眼中吕蒙的变化之大竟然判若两人,表现吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。需要指出的是,鲁肃不仅地位高于目蒙,而且很有学识,由他说出这番话,更可表明吕蒙的长进确实非同一般。“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎”,是吕蒙对鲁肃赞叹的巧妙接应,可见吕蒙颇为自得的神态,他以当之无愧的坦然态度,表现自己的才略长避之快之大。孙权的话是认真相劝,鲁肃、吕蒙两人的话则有调侃意味,二者的情调不同。 三、侧面烘托及对比手法的运用 “不识庐山真面目,课文除正面记言外,对吕蒙这一形象还运用了侧面烘托及对比的手法。 只缘身在此山中”,鲁肃正是一个跳出庐山的旁观者,吕蒙读书的功效是通过他的话从侧面展现出来的,他的惊叹衬托出了吕蒙今非昔比的事实。而话中的“吴下阿蒙"又将吕蒙的过去与现在进行了一个纵向的对比,得出了"变"的结论,而吕蒙之"变"的核心正是"才略"的猛增。 四、精当的详略安排 文章材料取舍精当,详略安排得当。课文以对话为主,其他内容均一带而过,或简说,或不说。如对吕蒙的学习情况,仅以"蒙乃始就学"一句加以概括,至于他读了哪些书,又如何用功的只字未提。后文中吕蒙二人的谈话,只用一句"与蒙论议"来交代,两人谈论的是什么话题,吕蒙的哪些见解让鲁肃起敬的都略去不写。 五、精炼的语言与紧凑的情节

人教版初中语文七年级上册

人教版初中语文七年级上册:《在山的那 边》教案 来源:语文网作者:匿名 学习目标 1理解、积累“痴想、隐秘、诱惑、喧腾”等词语。 2、初步了解诗歌常识。反复朗读,理解诗歌蕴含的哲理。 3、领会诗中“山”与“海”的艺术形象蕴含的意味,培养欣赏诗歌的能力。品味诗歌语言,感悟诗中的思想感情。 学习过程 一、基础知识 1给下列加粗字注音,然后解释词义: 凝成()___________________ 诱惑()___________________ 一瞬间()__________________ 隐秘()___________________ 喧腾()___________________ 痴想()_________________ 二、理解探究 2、听读课文录音,学生跟读,想像诗歌中具有审美意义的艺术形象,整体感知诗歌内容和思想感情 3请学生说出对诗歌意旨的理解。 三、合作释疑 4、学生研读诗歌,提出理解中的疑难诗句,小组合作探究: ⑴“隐秘的想望”指什么?为什么说“隐秘”? ⑵怎样理解“山那边的山啊,铁青着脸”? ⑶“我常伏在窗口痴想”中“痴想”在这里是什么意思? ⑷“给我的幻想打了一个零分”是什么意思? ⑸“一颗从小飘来的种子”指什么?为什么说是“飘来的”? ⑹“因为我听到海依然在远方为我喧腾/──那雪白的海潮啊,夜夜奔来/一次次漫湿了我枯干的心灵……”这些诗句是什么意思? 5、再探 ⑴“在山的那边,是海”,对这个“山”字,“我”小时候理解的和今天的理解有什么不同? ⑵诗人领悟妈妈所说的“海”,“是用信念凝成的海”,不是自然界的海,那么,什么是“信念凝成的海”?诗中有没有回答这个问题? ⑶读第一部分,你觉得小时候的“我”是一个怎样的孩子? ⑷结尾表达的信念,如果用议论语言该怎样表达?“在一瞬间照亮你的眼睛”蕴含着怎样的意味和感情? ⑸有人说,这首诗在艺术上波澜迭出,紧扣人心,结合阅读体验说说你的理解。 四、课内精读 今天啊,我竟没想到 一颗从小飘来的种子 却在我的心中扎下了_________ 是的,我曾一次又一次地失望过 当我爬上那一座座诱惑着我的山顶 但我又一次次鼓起信心向前走去 因为我听到海_______在远方为我_______

新人教版七年级语文上册教案全集

第一单元四时的魅力 1春 饱受严冬寒冷的人们最渴望春回大地,因为春天让大自然生机勃发,给人温暖,给人希望,给人力量。每当春回大地时,人们往往情不自禁地吟诗作赋。唐代诗人杜甫写下了《春夜喜雨》:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”韩愈在《早春》中说:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”杜牧的《江南春》中有:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”这些诗句都是古人对春的描写和赞美,那么今天,让我们共同欣赏一篇今人赞春的散文,跟随作者的脚步一起去寻找春天的美。 1.有感情地诵读课文,感受春天的“新、美、力”,把握作者的情感。 2.学习作者细致观察、抓住特征多角度描写景物的方法。 3.学习比喻、拟人、排比等修辞手法的运用。 4.培养热爱自然、欣赏自然、积极进取的生活态度。 第一课时 一、新课导入 《春》是一篇优美的写景抒情的散文,朱自清先生用孩子般的心灵,借孩子的眼睛,对春天做了全面、精细的观察,抓住了春天的特点,准确、生动地描绘了江南春天特有的景象,抒发了对春天的赞美之情。下面请同学们有感情地诵读课文,要求以情带声,随课文的思想内容与作者的情感轨迹,读出抑扬顿挫,读出轻重缓急,读出作品的美感。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.朗读课文,圈画文中生字词。 朗.润(lǎng) 钻.出(zuān) 嫩.绿(nèn) 眨.眼(zhǎ) 酝酿 ..(yùn niàng) 鸟巢.(cháo) 宛.转(wǎn) 蓑.衣(suō) 稀疏.(shū) 抖擞.(sǒu) 水涨.起来了(zhǎng) 应和.(hè) 他涨.红了脸(zhàng) 和.平(hé) 躲藏.(cáng)和.牌(hú) 宝藏.(zàng)和.药(huò) 黄晕.(yùn)和.泥(huó) 头晕.(yūn) 2.根据下列意思,写出课文中相关的词语。 (1)形容山色明朗润泽。(朗润) (2)比喻姿态优美。(花枝招展) (3)炫耀。(卖弄) (4)呼唤朋友,招引同伴。(呼朋引伴)

孙权劝学优秀教案

第4课《孙权劝学》教案 一、教学目标 1、知识与能力:了解司马光及《资治通鉴》;积累常用文言词语和成语。 2、过程与方法:运用多种方式读课文,理解文意,揣摩人物说话时的语气,想 象人物的神态和心理活动,进而把握人物形象。 3、情感态度与价值观:联系生活,让学生领悟读书有益于人的发展和完善的道 理。 二、教学重点:积累文言词语;揣摩体会人物的语言特点 三、教学难点:联系生活,让学生真正领悟到读书有益于人的发展和完善的道理。 第一课时 教学过程 (一)、导入新课。 同学们看过《三国演义》吗?天下大势分久必合,合久必分。话说三国鼎立之时, 吴王孙权独霸一方,他手下有员大将名叫吕蒙。此人武艺高强,战功卓著,曾随周瑜、 程普大破曹操于赤壁,后又袭破关羽,占领荆州,深受吴王孙权的信赖。可吕蒙有个 毛病,不爱读书学习,孙权屡劝他多学知识,可吕蒙每次都推三阻四,还自以为一介 武夫,读书何用。这回,孙权又来劝他了,结果如何呢?让我们来看看《孙权劝学》 一文。 (二)、了解作者、作品 司马光(1019—1086)字君实,北宋政治家、史学家。 《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362 年间的史事。宋神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》,即为统治 阶级提供政治借鉴。 (三)一读,读准字音读出停顿 1、师范读课文 2、学生自由读,提示注意生字的读音 3、强调重点字的读音 卿 (qīng) 孰(shú) 涉猎(shè) 为博士(wéi)

遂(suì) 更( gēng) 邪(yé) 4、指名学生读 (四)二读,读懂文意 (1)学生结合注释,边读边翻译,划出不懂的词句,小组讨论 (2)师强调重点文言字词: 但.当涉猎:只,只是。孰.若孤:谁,哪个。乃.始就学:于是,就。 及.鲁肃过寻阳:到了……的时候。即更.刮目相待:重新。 大兄何.见事之.晚乎:何:怎么;之:无意义。 (3)请学生找出出自本课的成语并学习 吴下阿蒙:特指原来不好读书的吴国大将吕蒙。后泛指缺少学识才干的人 刮目相待:意思是另眼相看,用新的眼光来看待。表示不要用老眼光看待别人,要估计到别人的进步。 (五)三读,读出语气。揣摩人物说话时的神态心理,进而把握人物形象的性格特点 1、孙权是如何劝学的?(学生齐读孙权的话) A、师引导学生体会孙权说话时的语气神态心理: “卿今当涂掌事,不可不学!”-------一语破的,向吕蒙指出“学”的必要性,语重心长,谆谆告诫,严厉中又可见对吕蒙的关心、厚望。 “孤岂欲卿治经为博士邪!……”------用反问句式,可见孙权对吕蒙的推脱有一丝不悦和责备。 “卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”------现身说法,指出“学”的可能性,语重心长,言辞恳切。 B、学生表情朗读孙权的话并试背。 C、引导学生从对孙权语言的分析中概括其性格特点 关爱部下好学善劝 2、这次吕蒙欣然接受孙权的建议,开始学习,课文是如何表现吕蒙学有长进的?

初中语文七年级下册人教版全部教案

初中语文七年级下册人教版全部教案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第1课《从百草园到三味书屋》教案 教学目标 一、整体感知课文,理清文章脉络; 二、体会作者在文章中表达的感情; 三、领会课文按空间顺序安排材料的写法; 学习课文细致观察、抓住特点,具体、真切、生动地描写事物。 教学重点 1、要求学生掌握本文的写景的笔法,了解写景的基本原则和常用手法; 2、从语言入手理解课文中的写景和抒情; 教学难点 描写三味书屋的部分难在两点:1、是对这部分内容的理解困难;2、是有些难解的词语。 第一课时 一、导入:鲁迅先生是我们非常熟悉的人,哪一位同学来介绍一下有关鲁迅 的情况? 二、题解:《朝花夕拾》是一部散文集,共收集了十篇文章,大部分都是作 者回忆自己童年、少年时代生活的。写这些文章时鲁迅先生已经40多岁了,这本散文集题名为《朝花夕拾》,意思是早上的花到晚上才拾取。“从百草园到三味书屋”是一篇回忆童年生活的优美散文。课题用“从……到……”两个介词点明了作者回忆童年生活的地点范围。 三、查预习。 1、给加黑的字注音、正音,然后释词。 确凿záo,菜畦qí,桑椹shèn,轻捷,油蛉líng,斑蝥máo,缠络chán,攒cuán,珊瑚shānhú高枕而卧,豁huō,敛liǎn,脑髓suǐ,陌生mò。鉴赏,人迹罕至hǎn,觅食mì,竹筛shāi,秕谷bǐ,系jì,传授shòu,书塾shú, 四、整体把握 通读课文,然后解决下面问题 1.本文题为“从百草园到三味书屋”,你从这个题目得到了哪些信息(“从……到……”表示这篇文章大致包括两部分,同时也告诉我们文章前后两部分的内容。) 2.快速阅读课文,分别找出写百草园和三味书屋两部分的起止语句以及中间的过渡段。(从开始“我家的后面有一个很大的园”到中间“来不及等它走到中间去”是写百草园的部分;从“出门向东”到文章结尾“这东西早已没有了吧”是写三味书屋的部分;中间“我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了”是两部分之间的过渡段)。 五、细读课文 问:把前后两部分联系起来思考,讨论:这篇文章表现了作者怎样的思想感情?下面三种说法可供参考。

初中语文七年级上册 知识点

语文初一下学期第二单元知识点总结 第二单元 6、黄河颂 一、字词 气魄山巅澎湃狂澜哺育劈开宛转屏障九曲连环 二、感悟中心 诗人歌颂黄河气势宏伟,源远流长,并且以黄河为榜样,像它一样伟大坚强。歌颂黄河就是歌颂我们伟大的中华民族顽强的奋斗精神与不屈的意志。整首诗的风格豪迈、直白。 三、句子解析 1、反复出现的“啊!黄河!”起了什么作用? 歌颂内容由虚到实,环环相扣,逐步深入。 2、如何理解“向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀”? 这是一个比喻句,体现了黄河气势磅礴、势不可挡的气度和力量,足以激发民族的精神和信念。 7、最后一课 一、主题内容 小说通过小弗朗士在最后一堂法语课中的见闻和感受,着意刻画了乡村老师韩麦尔先生的典型形象,真实地反映了沦陷区的法国人民惨遭异族统治的悲愤和对祖国的热爱,以及争取祖国解放和统一的坚定意志,集中地表现了法国人民崇高的爱国主义精神。 二、字词 哽咽挟踱步惩罚诧异祈祷督学膝头懊悔

钥匙 三、关键句 1、小弗朗士在文中起到什么作用? 贯穿故事情节,深化小说主题的作用。 2、文章写教堂的钟声、起到的钟声、普鲁士兵的号声有什么作用? 钟声宣告最后一课的结束,号声预示着德语将要替代法语。钟声、号声的相继传来,使韩麦尔先生眷恋国土的心更为痛楚和悲愤,为下文起到烘托和铺垫的作用。 3、“忽然教堂的钟声敲了十二下”,“忽然”表明了什么? 说明这钟声是在韩麦尔先生争分夺秒的教,学生全神贯注的听的情况下敲响的,增加了悲怆的气氛。 4、韩麦尔先生使出全身的力量,写了两个大字:“法兰西万岁!”这一细节表现了他怎样的思想感情? 表达了韩麦尔先生强烈的爱国主义思想。 5、“我觉得他从来没有这个高大”的含义是什么? 表现小弗朗士对韩麦尔先生的无比崇敬。 6、“监狱大门”和“钥匙”比喻什么? “监狱大门”指普鲁士对法国人民的通知和封锁;“钥匙”指法国语言;全句意思是:掌握祖国的语言,可以激发人民的爱国意识,从而团结起来打败普鲁士侵略者,求得民族的解放。 四、补充:小说以“我”的见闻感受为线索安排情节。 8、艰难的国运与雄健的国民 一、中心思想 作者以大河奔流比喻民族生命进程,以崎岖险路比喻中华民族所逢的史路,在艰难困苦中毫不气馁,坚信革命必胜,民族必兴,气魄雄健豪壮,表现了革命乐观