沉积相作业

层序地层学基本原理读书报告

——层序模式

层序地层学是研究旋回式、成因上有联系的、以侵蚀面或者与其可以对比的整合面为界的年代地层格架,以及沉积层序内部地层、岩相分布模式的地层学分支学科。它是现代沉积地质学中最具有革命性的范例之一,层序地层学在过去的这些年中已经发展成为与许多学科相结合,应用范围也变得比以前更为广泛。改变了人们对于地层单元、相域、沉积单元在沉积盆地内时间和空间上的相互关系的理解(图1)。

图1 学科交叉的层序地层学——主要控制因素、综合资料、学科范围和应用

层序地层学在地层界面的解释中大部分标志都具有其成因特性,层序地层学的地层学部分包括了施加格架上的对比能力,通常大于单一的沉积体系尺度,尽管沉积相的侧向变化出现在任何的沉积盆地中。处理与沉积学和地层学密切相关之外,层序地层学也开创了沉积相预测能力新领域,与工业定向有关。出地层本身的相分析外,层序地层学也重点强调了分隔沉积趋势表征的地层间的接触关系。这种接触关系对于区域对比及在特定沉积体系内了解其相关性十分重要。

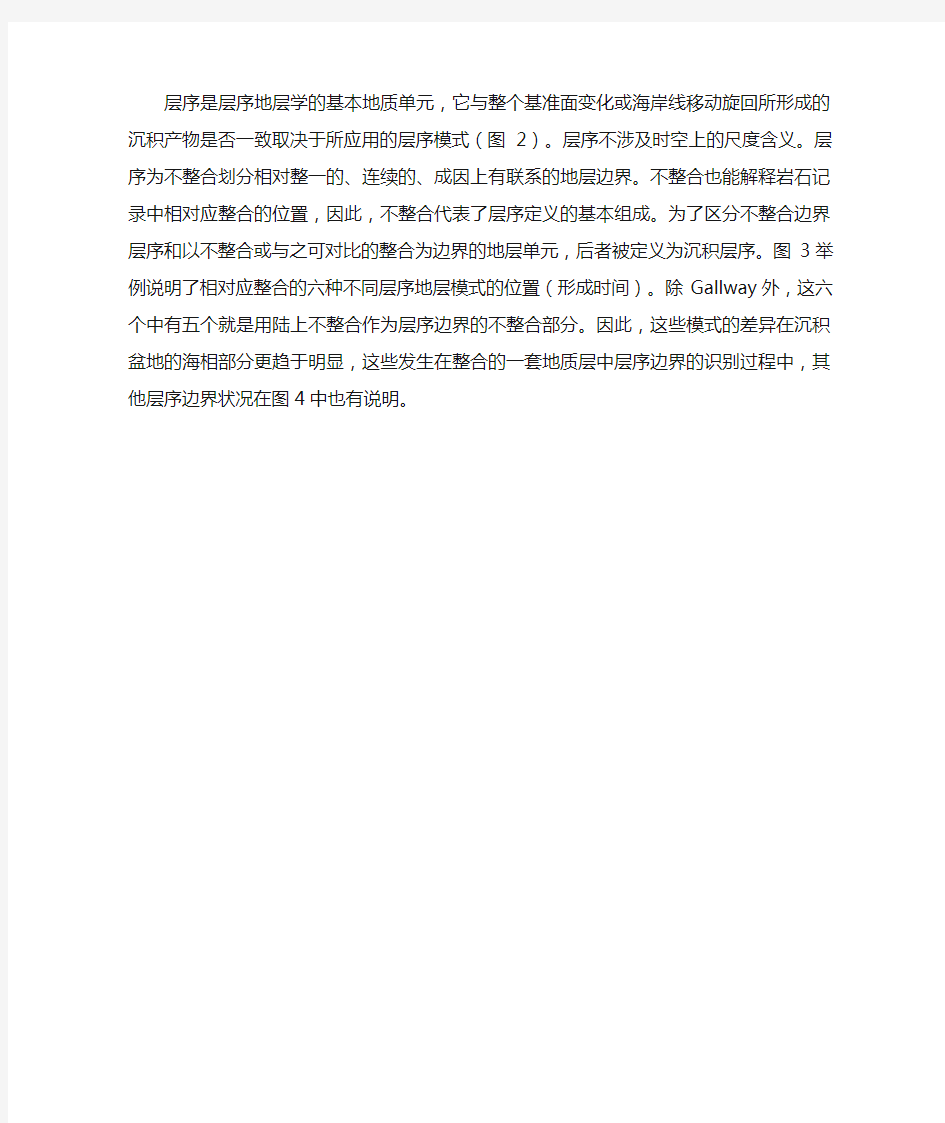

层序是层序地层学的基本地质单元,它与整个基准面变化或海岸线移动旋回所形成的沉积产物是否一致取决于所应用的层序模式(图2)。层序不涉及时空上的尺度含义。层序为不整合划分相对整一的、连续的、成因上有联系的地层边界。不整合也能解释岩石记录中相对应整合的位置,因此,不整合代表了层序定义的基本组成。为了区分不整合边界层序和以不整合或与之可对比的整合为边界的地层单元,后者被定义为沉积层序。图3举例说明了相对应整合的六种不同层序地层模式的位置(形成时间)。除Gallway外,这六个中有五个就是用陆上不整合作为层序边界的不整合部分。因此,这些模式的差异在沉积盆地的海相部分更趋于明显,这些发生在整合的一套地质层中层序边界的识别过程中,其他层序边界状况在图4中也有说明。

图2 基准面与海侵—海退曲线定义的层序、体系域和地层界面SU—路上不整合面;c.c.——相对应整合面;BSFR—强制海退底界;MRS—最大海退面;MFS—最大洪泛面;R—海侵浪蚀面;IV—下切谷;(A)—可容纳的空间(基准面上升);NR—正常海退;FR—强制海退;LST—低位体系域;TSt—海侵体系域;HST—高位体系域;

FSST—下降期体系域;DS—沉积层序;GS—成因地层层序;TR—海侵—海退层序

图3 不同层序地层模式中的相对应整合

相对应整合的形成时间可能与沉积速率无关(模式A、B、C、D),或与沉积速率有关(模式C、E)。除了模式C外,其他的模式都以陆上不整合作为层序边界的不整合部分。上图的每一个相对应整合都负荷地层界面的特定类型:强制海退底面(A F),相对应整合

面(B D),最大洪泛面(C)及最大海退面(E)。

图4 根据不同的层序地层模式适合作为层序边界的地层界面次地震测线显示墨西哥海湾更新世到全新世的地层序列,SU—陆上不整合,CC—相对应整合,BSFR—强制海退底面;MRS—最大海退面;MFS—最大洪泛面。用红色表示与基准面曲

线相关的面。黄色表示与海侵—海退曲线相关的面。

“层序”概念可以应用于沉积盆地的任何部分,而今知道,以不整合为边界的层序也许能在完全非海相的环境中找到,其形成于海洋基准面变化和滨线迁移无关,成因上完全受构造(或)气候条件控制。因此对于不同的实例要运用不同的适合的层序模式。

一、地层层序类型

1.沉积层序

沉积层序使用陆上不整合及其海相对应整合作为一个复合层序边界。Vail等提出将沉积层序限定为有0.3~0.5Ma的所为“三级”海面升降旋回构成的韵律层(旋回层)。沉积层序的形成可以反映不同的时空规模,不同规模的层序具有相似的特征,需做相似的分析来识别边界面和内的体系域等。因此人们提及“沉积层序”一次不涉及规模,关于其在绝对火或相对意义上的规模用一级、二级词来修饰。

2.成因层序地层

它用最大洪泛面作为沉积盆地海相和大陆部分的层序边界。它与沉积层序2应用相同的体系域名称,细分为高位(晚期上升)、低位(下降和早期上升)和海侵体系域。

3.海侵—海退(T—R)层序

它以复合面为界,包括向盆地边缘的陆上不整合和海洋部分向海方向的最大海退面。该模式提供了一种把地层组合成层序的选择方法,目的是为了避免沉积层序和成因层序的一些缺陷。但是T—R层序模式仅适用于沉积物(如堆积在陆上不整合面之上的低位顶积层)原始(前期海侵)厚度局限于米级范围(或者通常来说,低于与后期海侵有关的冲刷量的厚度)的沿海到河流低位正常海退地区如图5。

图5 海侵—海退(T—R层序模式概念和使用的局限性)

低位正常海退沉积物保存地区,最大海退面的海相部分不与陆上不整合向盆终端相连。这一倾斜方向横剖面图示了河流到浅水环境强制海退、正常海退和海侵沉积体系的最普遍模式。

伽马曲线(GR)显示层序地层格架中浅水序列的整个梯度趋势。

4.准层序

它是一个亿“洪泛面为界、由成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列”。一般在海岸到浅海环境中,准层序是粒度向上变粗的进积体如图6。

图6 准层序露头堆积实例

准层序是以洪泛面为边界的向上变粗的进积序列,准层序边界(即洪泛面)标志水体急剧加

深事件(箭头)

准层序概念主要问题取决于他的分界面,即洪泛面。另一个争论的主题取决于“层序”和“准层序”之间的关系。准层序能否与沉积趋势变化的整个旋回一致,取决于洪泛面在每个专题研究的地层接触样式。在洪泛面是最大海退或最大洪泛面地区,准层序的确与沉积趋势变化的整个旋回一致。在洪泛面是海侵侵蚀面或相变接触面地区,准层序可能是不完整的层序或地层单元,持续时间比单一的地层周期要长。

二、河流体系层序

由于现今能观察到各种构造背景和气候条件下的河流沉积,所以河流沉积是较容易理解的一种沉积体系。河流体系还受到很多沉积作用以外的因素影响,如图7;

图7 河流沉积的异源影响河流加积或侵蚀作用可能受到下游因素的影响(毗邻滨线:主要是海平面变化和盆地沉降)及上游因素的影响(毗邻物源区:尤其是气候因素,盆地沉降和物源区隆起)。注意,气候也可能通过改变浅海环境波浪和水流的能量从而改变正常和风暴期基准面的位置成为一种下游因素;也可能成为上游控制因素。

Mail总结出河流地层层序的序列原理,如图8:

图8 河流层序地层学的首要原则

地层层序模式分为两种不同的观点:一个强调在河流沉积物堆积期间是否存在海洋作用的影响,另一个强调沉积期间河流有效的可容空间。Shanley和McCabe说明了基准面下切谷的作用、低位期河道的混合加积作用、潮汐影响的海侵体系和以横向混合曲流带结束的高位体系如图9。

图9 河流沉积层序的地层结构

注意,上部层序边界常常削截高位沉积物,因此,层序的上部混合河道充填只有低的保存潜

能。根据先前河谷下切的程度,层序边界古土壤在低位正常海退期间可能继续形成。当充足的可容空间容许洪泛平原生成与深切谷之外时,层序边界古土壤才停止生成。河道充填长宽比率变化显示从辫状河到曲流河河道受限程度向上游增加,与逐渐降低的地形坡度和河流能

量平行。

上游主控河流体系域距物源区较近,因此更容易受物源区构造作用的影响,另外受到对沉积物供应和能量的影响及盆地沉降造成的河流有效可容空间总量的影响。与基准面变化无关的河流沉积旋回,可能受稳定构造区气候旋回的影响或受长期稳定气候条件下构造旋回

的影响。1.气候旋回:反映气候变化的河流层序主要受轨道强制控制,即受104~105年周期冰川消长的米兰科维奇旋回控制。气候变化对河流的流量有直接影响,因而改变河流搬运能力和沉积物载荷之间的平衡。2.构造旋回在长期稳定的气候条件下,高频叠置的构造沉降和上升旋回也会导致河流沉积旋回性的发育。这种不整合为界的河流层序模式,其形成不受海洋的影响,需要适应单一的构造条件,因为构造沉降、上升的机制和方式在不同类型沉积盆地的变化相当大。

不考虑河流沉积物堆积期间是否存在海洋影响,同沉积沉降模式对河流序列中不整合机构体系和沉积成分具有深远的影响。河流的可变性在河流序列地层特征上有重要的标志。在缓慢和快速沉降盆地或其他地区可观测的河流结构体系的区别,导致了低、高可容空间环境之间的差异等。如果明确河流沉积和滨线迁移的相互关系,低和高可容空间环境可能主导正常低位、海侵、高位体系域或构造、气候条件控制的河流层序的低和高可容空间体系域。

三、海岸到浅水碎屑层序体系

海岸环境包括河口湾环境以及河口湾之间开阔的滨线地区,河口湾指沉积物进入海洋盆地的点。海岸环境从浅海环境向海延伸到大陆架边缘,是浅水和深水环境的“边界”。

海岸到浅水环境是由于沉积供应和盆地再沉积作用的相互影响而形成的。此地段可以展现沉积盆地关键区域亚环境之间沉积物搬运的基本原理。包括:1.沉积物补给与搬运机制 2.海岸—浅海剖面分带海岸带浅海环境如图10所示。海岸和浅海之间以低潮线为界。从滨线向陆方向,风暴潮线为海岸和非海相环境的边界。滨岸带后滨滩脊是非风暴期海洋作用影响最远的界限,将无障壁岛海岸环境分为前滨和后滨两个亚环境。在海岸—浅海环境、破浪携带沉积物在海底滚动的能力向陆方向随着水体变浅是增强的。能量状态的这种变化要求海底坡度相应的改变,通过向海岸线方向梯度变陡来平衡。

图10 倾向方向的海岸到浅海剖面

显示各种不同的亚环境,他们的定义与高潮线低潮位,晴天浪基面和风暴浪基面有关。泼能对海底的影响朝岸线增加,被上凹动梯度剖面所均衡。在海侵和强制海退期间,滨面剖面的保存倾向于波能均衡,者分别是波浪剥蚀面和海退侵蚀面形成的关键。

与滨线迁移有关的海岸旋回中,正常的海退环境确定为海岸到浅海环境同期的加积和进积作用。结果,滨线向海迁移,同时海报增高。正常海退海岸环境表征为海退河口湾或开阔滨线,无论哪种情况,大量的砂肯那个被圈闭在海滨平原、滨面和三角洲的前缘体系中,其中有些体系可能沿走向潜在的横向延伸。在海岸和近滨浅水环境,沉积速率超过了由基准面上升产生可容空间的速率。相反,低位正常海退期,海岸线离陆架边缘更近,甚至在上部斜坡位置,因此滨面沉积样式沿倾向直接进入深水环境,不存在大陆架过渡转换带。在这种情况下,这个海岸到浅海沉积作用可能限制在陆架边缘三角洲及其侧向相关的开阔滨线体系。

而强制海退环境在基准面下降期间,非风暴期作用过程有利于沉积物从滨面上部和海岸运移,与不对称浅水坡向陆的沉积物搬运有关。尽管是高能环境,但由于来自滨面下部;河流体系和沿岸较多的沉积物供应,沉积发生在滨面上部。与滨面上部沉积同时,下部滨面侵蚀产生海退侵蚀面。此冲刷面逐渐被进积作用下超并退覆于上部滨面强制海退舍形体之下。沉积和侵蚀作用那样进行,以至于上凹的滨面剖面在滨线强制海退期间保存下来,这就是海退侵蚀面首先形成的原因。在滨面环境,从沉积到侵蚀基质的变化发生在沉积补给和环境流量能之间的平衡点处。

海侵环境伴随海侵基准面的上升导致前滨和滨面上部的侵蚀及滨面下部的沉积。随着滨线海侵,在滨面上部的波浪产生侵蚀作用,以保存滨面的上凹梯度剖面。随着滨线海侵,造成的冲刷面试高度穿时的。来自滨面上部侵蚀作用形成的部分沉积物向陆方向搬运,这与不对称波浪的运动有关,有助于后滨或河口湾混合物的形成,而一些细粒沉积物向海搬运以“愈合”滨面下部的等深剖面。

可以发现,陆棚环境陆源沉积物供应在海侵和海退期间变化很大。这种差异受滨线可容空间和沉积作用之间的平衡控制。在海退时,滨线附近没有足够的可容空间容纳所有的河源沉积物,因此,声誉的陆源碎屑通过各种搬运基质被分布到滨面和陆棚环境。相反,海侵的特点是在滨线位置有过渡的可容空间,因此,全部河源沉积物可以圈闭在后面的河流和海岸体系内。

四、深水碎屑岩层序体系

对深水碎屑岩层序体系的研究,将限定在离散型的大陆边缘这样一个构造单元中,其浅水及深水环境的界限由大陆架边界所决定。在这样的盆地中,深水环境中的海底扇复合体会捕掳到大量的陆源沉积物。同样的,重力流的类型和规模也依赖于外部控制因素的相互作用,而这些因素对于沉积过程的影响在盆地的其他所有环境中也同样发

挥着作用。所有地层层序中,深水体系构成了同时期海岸线距离最远的一个部分,而正是由于其在盆地中的特殊位置,深水体系也是最难用层序地层学术语解释的沉积体系之一。深水和浅水沉积体系之间普遍缺失物理练习之外,对他们的时间和相关系的细节分析也受普遍缺失充分额年代控制资料所阻碍。年代控制是能够补偿层序横向不连续性的唯一因素,但是有效的古地磁和放射性资料是不足以建立清晰的大陆架不整合和深海沉积物之间的联系。理论思考也许能这些现实的缺陷,而其正确性必然和层序模式建立中的最初原理一样好。

1.物理过程

深水换进四个主要过程有助于碎屑沉积的聚集:a.在基准面大弧度下降后,大陆架边缘三角洲向上部斜坡的进积作用 b,重力流 c,等深流 d,深海沉积。虽然半深海物质输入周期性变化遵循海侵或海退的旋回性变化,但在深海中,从悬浮到沉积过程是持续进行的,它与基准面的变化没有关系。

(1).大陆架边缘三角洲的进积作用

陆架边缘三角洲向大陆斜坡的进积过程可能发生在基准面下降后期和随后的基准面上升早期。强制海退的大陆架边缘三角洲及其相关的开阔滨岸沉积物,受控于进积朵体的退覆几何结构,而这种进积朵体被陆上不整合所削截。低位正常海退的陆架边缘三角洲及其有关的海滨平原呈现海岸加积作用和同期的进积作用,因而以存在三角洲或冲击形成的顶积层为特征。

(2)重力流

在基准面周期性变化的任何阶段都会形成,在强制海退的晚期最多,而在正常海退期最少。重力流的类型规模和砂泥比都会因为体系域的不同而变化,至少在某种程度上,以与基准面的升降有关的可预测方式发生变化。重力流向深水环境搬运沉积物的主要形式有粘性碎

屑流和浊流。另外,重力流的其他类型包括颗粒流野花流和流化流,通常着这些类型并不是单独存在的,而是和浊流的“牵引毯状沉积”成为一体的。

2.沉积单位

深水碎屑体系的基本沉积单元包括海底峡谷充填沉积、浊流水道充填沉积、浊流堤和漫滩波状沉积、浊流决口扇复合体及泥石流巨厚层等。一些沉积单元的形成于河道化流体有关,另一些与非河道化流体有关。重力流搬运的沉积物可能有原始的沙泥均匀混合物组成,其中各种粒度的比值取决于,陆源沉积物的供给、海岸线相对大陆架边缘的位置、大陆架边缘的不稳定性、海底坡度、基准面升降的趋势和速率。

3.与滨线迁移有关的深水体系的旋回性

由于深水环境的沉积物供给强烈依赖于海岸线与大陆边缘的接近程度,也依赖于海岸线的移动轨迹,所以深水重力流和沉积单元可预测的地层旋回是建立在其与海岸线迁移关系的基础上的。

(1)高位正常海退,没有一个具有重要意义的重力流被认为是在高位正常海退期进入深水环境的,因为此时沉积物的注入点距离大陆边缘非常远,而且大陆架外部到斜坡单元的等深环境相对稳定。深海沉积是在发生在大陆架远端的主要沉积作用,其结果是在深水环境中形成了从大陆架外部到深水广泛分布的凝缩层。

(2)强制海退早期尽管此时的海岸线仍然远离大陆架边缘,但当基准面降低至某一程度,引发浅海远端等深环境的快速变化和风暴浪底的降低,便造成大陆架边缘环境的不稳定和沉积物的在沉积作用,并伴有重力流的发生。这些流体主要包括高位正常海退期大陆架外部沉积的细粒沉积物。

(3)强制海退晚期是形成海底扇的最重要阶段,此时,陆源沉积物进入深水环境量达到最大。临近大陆架边缘的沉积物注入点和大部分暴露地表的陆架上负的可容空间一起导致大量的砂质沉积物经由高密度浊流搬运至深海盆底。

(4)低位正常海退基准面上升早期,陆架上可容空间的产生导致向深水盆地供给的砂质沉积物的量净减少,因为有相当量的河流沉积物被圈闭在河道混合充填沉积和加积海岸体系中。陆源沉积物在基准面上升早期在陆架上聚集,导致越过响应整合面从高密度流向低密度流的改变。

(5)海侵早期海岸线仍然处于大陆架边缘区域,并由此为部分河流搬运来的沉积物与滨面上部有波浪冲刷作用改造的沉积物提供了一个被低密度浊流搬运至深水盆地的机会。相对于早先海退的浊流,这些浊流被认为密度更低,因为河流搬运的和海岸侵蚀产生的大量沉积

物都沉积于后退的海滩、河口湾复合体和愈合相楔形体。

(6)海侵晚期海岸线远离大陆架边缘,加上非海相和海岸体系中沉积物的有效沉积,大大减少了河流搬运的沉积物进入深水盆地的机会。然而,大陆架边缘快速增加的水深造成了水动力普遍的不稳定,导致沉积于大陆架和上部斜坡的细粒沉积物发生改造,这解释了深水环境中的泥石流现象。这些泥石流,由于其塑性特征,相对于向前的浊流搬运的距离较短,所以可能会发生退积并上超于大陆架斜坡上,形成一个具有“海相上超”的“海侵斜坡裙”。这个向陆的转换与沉积物上超于大陆架斜坡的时间点即“退积趋势”。

五、碳酸盐岩层序体系(进展及方向)

1、层序地层学的沿革及基本思想

层序地层学是上个世纪70年代末由美国Riee大学VailP R及其在Exon公司卡特研究中心的同行Mitchum RM和Sargree JB等在地震地层学基础上创立起来的一门新的地层学分支科学[1]。Vail提出的层序地层学认为:层序发育的主要控制因素是全球海平面升降,并提出它是研究一套由侵蚀面或无沉积面、或与之相当的不整合面所限定的、重复出现并有成因联系的、限制在一定年代地层格架内的岩石关系,从而体现了成因地层学本质。并且Vail等提出层序是层序地层学研究的基本单元,并定义:层序是一个成因上相关、内部相对整合连续的地层单元,其顶、底被不整合面或与之相对应的整合面所限定。由于层序界面的等时性和层序内沉积的连续性,使层序体现了年代地层和岩石地层的双重属性。现已被广大地学工作者所认可,且以蓬勃之势发展起来,广泛应用于石油勘探和盆地分析之中,取得了巨大的经济效益[2]。

2、层序地层学的研究现状

2.1 陆相地层学研究现状

陆相盆地层序地层研究作为层序地层学的一个主要方面,自二十世纪90年代以来,就成为了源于海相沉积研究发展起来的层序地层学发展史上的一大亮点。目前,国外均已大规模地运用传统层序地层学理论和方法,开展陆相湖盆层序地层学研究。高分辨率层序地层学和成因层序地层学在陆相沉积研究中也得到了广泛应用。由美国Cross(1994)提出的高分辨率层序地层学理论,是近年来新掘起的层序地层学新学派,该理论传入我国后,在我国陆相盆地储层预测研究中发挥着重要的作用,极大地提高了陆相盆地的储层预测精度。

陆相层序的研究中,中国学者据该领域的领先地位。陆相沉积体系层序地层学研究早期被介绍到中国,国内学者开始探讨大型陆相盆地层序地层学研究方法。特别是顾家裕,建立了陆相坳陷盆地层序模式及陆相断陷盆地中陡坡型和缓坡型两类地层层序模式,为油气勘探提

供有用的理论指导。由于陆相沉积物可容纳空间变化与海平面升降没有内在直接联系,陆相层序地层学并未形成统一的模式。但随着新技术,新方法的不断应用,陆相湖泊、沙漠以及河流相的层序地层学研究不断深入并取得了一些新认识。

2.2 海相层序地层学研究进展

在海相层序研究方面, Christopher和Kendall等(1989)一起研究了全球海平面变化,Scoot、Weimer、Richard和Vail(1991)等研究了墨西哥湾沿岸、阿拉伯东南早白垩世的海平面变化,加拿大北极群岛三叠纪的海平面变化事件,修订Exxon曲线并对侏罗纪海平面变化进行重新评价。总之,与海平面变化相结合的层序地层学研究,是Vail等学者的杰出贡献,为全球性海平面变化及海相地层的全球性对比做了大量的工作。同时也为全球海平面变化提供了证据。目前,利用计算机手段对可容空间变化进行模拟,以此揭示层序变化的原因,为层序地层学的定量化研究作出了贡献。目前,海相层序地层学的研究进展主要表现在如下几个方面:

2.2.1层序地层与盆地分析

目前盆山耦合及盆山转换成为揭示盆地和造山带之间相互作用关系及大陆动力学探索的热门和前沿思想生长点。沉积地质学家和构造地质学家把盆地和造山带之间的结构型式结合起来,从盆地内的层序结构揭示造山过程的响应,从造山带中探索盆地边缘的性质,研究地壳的形成演化和动力机制,作为恢复古大陆和古大洋的重要依据。他们在研究中国西部的大型盆地中,以盆山系统为整体目标,以全球构造活动论和沉积-构造地质学、对比沉积学、层序地层学为指导,选择不同性质的盆地进行分析,从各种充填堆积物的式样、序列中寻找已经消失了的古动力学和古构造环境指标,恢复各盆地的相对位置。该领域的研究已发展成为具有中国特色的地质创新。

2.2.2 层序界面的成因分类

陈洪德、许效松等在研究中国南方海相地层的过程中,从层界面的成因分析入手,以盆山转换和海平面与构造活动叠加效应为指导思路,把被动大陆边缘和活动大陆边缘由盆地成生、发展转为前陆盆地过程中的成层界面分成如下四种: a.代表盆地新生的升降侵蚀层序不整合方面;b.代表盆地扩大的海侵上超层序不整合面; c.标志盆地稳定发展和最大海泛的水下间断层序不整合面;d.表积盆地发生转换的水下侵蚀切割层序不整合面。上述几种成因层序界面代表大陆边缘盆地演化至前陆盆地、盆地形成、盆山转换等一系列演变过程,该项成果将层序界面的成因研究与盆地演化阶段紧密结合,扩展和丰富了层序地层学理论。

2.2.3层序充填动力学的兴起

陈洪德等(2000)从地球系统科学的观点出发,以层序-盆地-地球系统科学理论为指导,从层序界面与地质事件、层序级别与盆地充填格架、层序发育与盆地构造活动、层序充填过程与盆地演化史四个方面对右江盆地进行了初步的层序充填动力学研究,其结果表明:右江盆地是由不同性质的等时界,面所分割出的不同级别的成因地层单元所构成的复合建造块体,其空间形态、内部结构及构造轮廓受盆地性质、构造活动、沉积机理及海平面变化等的综合控制,右江盆地层序充填过程包括陆内裂陷、陆缘裂谷、弧后裂谷和前陆盆地四个阶段,经历了一个完整的构造旋回。陈洪德教授等的研究表明以地球系统科学为依托的层序充填动力学在盆地分析中具强大的生命力。

3、层序地层学研究存在的问题

在层序地层学理论引入过程中,由于过于依赖国外海相层序地层学研究,导致概念混淆,对不同学派理论名称理解有些偏差,认为Vail层序是经典层序地层学、Cross层序是现代层序地层学,Vail 层序是低分辨率层序地层学、Cross层序是高分辨率层序地层学,这些说法不够准确。由于Vail层序理论来源于地震层序地层学,鉴于地震资料分辨率的局限性,所以有人认为Vail层序是低分辨率层序地层学,Cross层序是高分辨率层序地层学,这种说法也不够准确。Vail层序地层学不等于地震层序地层学,作为一种理论方法,它同样可利用露头、岩心、测井等资料进行高级别层序分析;而Cross层序理论是“高分辨率层序”,可用于高级别层序分析,但“高分辨率”并不等于“高频”或“高精度”。

正是由于对这些层序理论理解不够准确,目前有些科研项目中出现混用层序理论的现象,经常是低频层序研究用Vail层序地层学,高频层序研究用Cross层序地层学,甚至在Vail层序理论建立的层序格架内使用上升半旋回和下降半旋回这些Cross层序理论的专业术语,这是不对的。Vail层序理论强调层序界面是不整合相应整合面,层序发育主控因素是海(湖)平面升降;而Cross层序理论强调受海(湖)平面、构造沉降、沉积负荷补偿、沉积物补给、沉积地形等综合因素制约的地层基准面升降旋回变化。地层基准面并非海(湖)平面,也不是相当于海(湖)平面的一个向陆方向延伸的水平面,而是一个相对于地球表面波状升降的、连续的、略向盆地方向下倾的抽象面(非物理面);基准面之上发生侵蚀作用,基准面之下发生沉积作用(下图1);基准面一个完整的上升与下降旋回构成一个层序。

因此,Vail层序的海(湖)平面上升与下降并不完全等同于Cross层序的基准面上升与下降。换言之,海(湖)平面升降变化只是基准面变化的影响因素之一,有时候构造沉降、沉积物供给等其他因素的影响程度大于海(湖)平面变化幅度,从而使得基准面变化趋势与海(湖)平面变化趋势相反(下图2)。Vail层序与Cross层序二者理论不同,导致形成的层序界面不能够统一吻合,因此不可混用。

4、层序地层学的发展方向

4.1 陆相地层中沉积程序模式

关于陆相环境下沉积的层序,学者们已做了不少研究。虽然陆相层序地层学的研究存在更多的特殊性与困难性,陆相盆地与海相盆地存在较大的差异性,但大量的研究成果表明,原有层序地层学的研究思路和原则在陆相盆地地层研究中是可行的,海相沉积层序及体系域的划分原则同样可以用于陆相地层。但对其具体工作方法和工作重点还需进一步完善,例如陆上部分的基准面的确定以及沉积层序的影响控制因素等,都需深人研究。

4.2 层序地层学的研究正在向高分辨率方向发展

通过对不同岩层、岩体、相带的叠置特征、分布、彼此间的分异和联系,以及它们对储油物性及油气的生、储、运、聚、保条件影响的研究,在更高精度上进行油气预测和定量化分析。高分辨率层序地层学研究要求高分辨率的地面研究、测井资料,高分辨率的地震资料等,这就需要增强地面研究的力度、提高测井资料的精度、增加地震资料的分辨率,即需要相关学科能进一步发展,以推动高分辨率层序地层学。

4.3 成岩层序地层学的研究

长期以来,人们在进行层序地层学研究过程中吗,往往只注重测井、地展及野外露头资料的宏观分析,而忽略了沉积记录中各种微观现象固有的意义。近年来通过研究表明,在沉积岩粒间胶结物、次生加大边、次生矿物和孔洞充填矿物中,准确记载着当时地球动力学和物理化学条件及各种自然变迁的信息。自90年代以来,一些具有远见卓识的沉积学家已意识到成岩微观资料在层序地层学研究中的重要性,并很快把成岩作用与层序研究有机结合起来,从此,成岩层序地层学应运而生。成岩层序地层学研究内容主要包括:①沉积相、层序和区域成岩作用的关系;②成岩作用与层序边界的关系;③不同成因层序,其成岩物理、化学特征及其变化;④胶结成岩事件的区域对比和连续性研究;⑥层序边界代表胶结物晶体生长间断研究;⑥成岩层序作为胶结物结晶生长过程中一系列沉积、加大事件的总和研究;

⑦孔隙和孔隙流体阶段性演化与海平面周期性变化的关系。

4.4 细碎屑岩的层序地层学研究

层序地层学的概念常被用于储集岩中,主要是为了研究有利的储集层分布。然而,在许多勘探区,并不缺乏储集层,而是因为缺乏有利的生油岩和封闭条件导致了勘探的失败,而生油岩和盖层,都与泥岩、页岩等细粒岩石有密切关系。因此,从层序地层学角度研究它们在三维空间的分布规律,再从有机地球化学角度研究它们在三维空间中的有机地化标志的变化规律,将大大提高油气系统的研究水平。而且综合层序地层学概念和沉积学原理建立精确的地层模式对于预测生油岩和盖层的分布,从而降低勘探的风险是十分重要的。

4.5 层序地层学与油气勘探

尽管层序地层学有其局限性,但它代表了一种强有力的地质研究方法。已经证实,层序地层学在油气勘探中是极其有用的。正确应用层序地层学的原理和分析方法,可以对生油层、储集层和盖层作出更为准确的预测,提高勘探的成功率。在油田开发阶段,通过高分辨率层序地层学研究可以更好地确定和预测储层的分隔性,有效地选择完井和开发井目标,从而达到提高采收率、增加储量并降低勘探开发成本之目的。

5结论

层序地层学的研究相互促进必将带来层序地层新的发展。层序地层学已成为当代沉积学的重大进展和研究热点,自Vail等(1987)提出的源于北美被动大陆边缘盆地的经典层序地层模式面世至今的二十年,层序地层学已在认识地球演化史的尺度和世界范围内地层对比、层序沉积模式、矿产资源评价以及油气勘探等方面取得显著进展,同时,其自身理论学科也得到了发展,形成了生物层序地层学、高分辨率

层序地层学、高频层序地层学、层序充填动力学以及应用层序地层学等一些新的发展方向。未来将是层序地层学蓬勃发展的时期,同时人类也面临着“人口、资源、环境和可持续发展”问题的挑战,层序地层学如何为解决这一问题作贡献,应是一个新的任务。

计算机系统结构三四章作业及答案

3.1 简述流水线技术的特点。(1) 流水线把一个处理过程分解为若干个子过程,每个子过程由一个专门的功能部件来实现。因此,流水线实际上是把一个大的处理功能部件分解为多个独立的功能部件,并依靠它们的并行工作来提高吞吐率。(2) 流水线中各段的时间应尽可能相等,否则将引起流水线堵塞和断流。(3) 流水线每一个功能部件的前面都要有一个缓冲寄存器,称为流水寄存器。(4) 流水技术适合于大量重复的时序过程,只有在输入端不断地提供任务,才能充分发挥流水线的效率。(5) 流水线需要有通过时间和排空时间。在这两个时间段中,流水线都不是满负荷工作。 3.2 解决流水线瓶颈问题有哪两种常用方法?答:细分瓶颈段与重复设置瓶颈段 3.3 有一条指令流水线如下所示: (1 用两给出条指 (1) (24? 变八级流水线(细分) ? 重复设置部件 )(ns 85 1 T n TP 1pipeline -== 3.4 有一个流水线由4段组成,其中每当流过第三段时,总要在该段循环一次,然后才能流到第4段。如果每段经过一次所需的时间都是△t ,问: (1)当在流水线的输入端连续地每△t 时间输入一个任务时,该流水线会发生什么情况? (2)此流水线的最大吞吐率为多少?如果每2△t 输入一个任务,连续处理10个任务时,其实际吞吐率和效率是多少? (3)当每段时间不变时,如何提高流水线的吞吐率?人连续处理10个任务时,其吞吐率提高多少? 解:(1)会发生流水线阻塞情况。

(2) (3)重复设置部件 吞吐率提高倍数= t t ??2310 75 =1.64 3.5 有一条动态多功能流水线由5段组成,加法用1、3、4、5段,乘法用1、2、5段,第2段的时间为2△t ,其余各段的时间均为△t ,而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水线寄存器中。现在该流水线上计算 ∏=+4 1 )(i i i B A ,画出时空图,并计算其吞吐率、加速比和效率。 +B 4;再计算由图可见,它在18个△t 时间中,给出了7个结果。所以吞吐率为: 如果不用流水线,由于一次求积需3△t ,一次求和需5△t ,则产生上述7个结果共需(4×5+3×3)△t =29△t 。所以加速比为: 该流水线的效率可由阴影区的面积和5个段总时空区的面积的比值求得: 3.6 在一个5段流水线处理机上,各段执行时间均为△t,需经9△t 才能完成一个任务,其预约表如下所示。 段23 时间 入 A 1 B 1 A 2 B 2 A 3 B 3 A 4 B 4 A B C D A × B C ×D

沉积相分析作业

第一部分 有相邻的四口井,从盆地内部向盆缘分别为井1、2、3、4,井间距分别为3000m、2000m、4000m,其下第三系沙河街组某一层段地层由下向上在四口井中的特征如下,试画出井3的单井沉积相柱状图、沉积相连井剖面图。 井4该层段总厚约24m。由下向上: (1)紫红色块状泥岩,1.0m; (2)浅灰色中细砂岩,具逆韵律,向上渐变为褐色,底突变,但冲刷不明显,含少量螺类化石碎片,0.3m; (3)红色泥岩夹粉砂质泥岩,块状,偶见植物根及干裂,厚2.1m; (4)浅灰色钙质砂岩,底突变,略具逆韵律,含湖相生物碎片,在粒度概率累积曲线上,跳跃组分表现为多段式,0.8m; (5)由几层灰褐色薄层砂岩迅速变为红色泥岩,块状,具植物根迹,2.4m; (6)灰黑色水平层理泥岩夹褐色油页岩,具鱼类及介形虫,4.0m; (7)由下部灰色粉砂岩、粉砂质泥岩渐变为砂岩,砂岩中具4—5个逆韵律,发育砂纹交错层理及低角度冲洗交错层理,常见湖相生物碎片,跳跃组分表现为多段式,3.5m; (8)灰色、灰黑色泥岩夹煤层,2.0m; (9)具有二个正旋回,每个旋回下部为具底冲刷的砂砾岩、砂岩,有平行层理、槽状交错层理,向上渐变为粉砂岩、粉砂岩与泥岩的薄互层,具爬升层理及虫孔、植物根,总厚3.6m;(10)红色水平层理或块状泥岩,常夹中厚层正旋回砂岩、粉砂岩,旋回底具冲刷,常见暴露构造,3.9m; (11)灰色灰绿色泥岩,水平层理,夹油页岩,见螺、双壳化石及植物碳屑,2.6m。 井3从下向上依次为: (1)红色泥岩,块状,见植物根,2.7m; (2)灰白色含砂质生屑灰岩,底突变,但无冲刷,生屑以双壳、腹足类为主,较破碎,0.4m;(3)由灰岩、泥灰岩变为黄色、黄绿色钙质泥岩、泥岩,见植物碳屑及少量双壳碎片,1.5m;(4)红色块状粉砂质泥岩、泥岩,见植物根、钙质结核,2.1m; (5)灰白色砂质生屑灰岩,含大量较破碎的双壳、腹足、介形虫碎片,具逆韵律,1.1m;(6)灰黄色钙质泥岩,含双壳碎片,块状,向上颜色增红,2.0m; (7)灰色、灰黑色水平层层理泥岩,向上部油页岩夹层增多,含介形虫、鱼类化石,7.7m;(8)灰白色具逆韵律粉砂岩、砂岩,见中小型复杂交错层理,含双壳类等碎片,2.1m;(9)灰色水平层理泥岩,含介形虫化石,1.9m; (10)灰色水平层理泥岩,向上部逐渐出现少量略具逆韵律的粉砂岩薄层,含少量介形虫化石,1.4m; (11)浅灰色中薄层粉砂岩,见复杂的小型交错层理及浪成波痕,含植物碳屑薄层,1.3m;(12)灰白色中厚层粉砂岩、砂岩,向上部单层厚度加大,粒度变粗,分选好,具槽状、楔状交错层理,1.6m; (13)3—4个具底冲刷的正旋回,旋回下部砂岩具板状、槽状交错层理,旋回上部粉砂岩、泥岩常见小型砂纹交错层理,夹煤线,3.2m; (14)灰色灰绿色泥岩与具逆韵律的砂岩石薄互层,砂岩层向上减少,变薄,泥岩中含双壳类,0.7m; (15)灰黑色泥岩,含介形虫化石,中部夹厚约1.4m的滑塌岩,7.8m。

ZB地区储层及沉积相研究

ZB地区储层及沉积相研究 zb地区区内二、三叠系具有与普光、元坝等地区相似的沉积背景,油气前景应是非常优越。文章通过整体对比分析普光、元坝构造及沉积背景,结合区内竹园1井的资料,确定区内储层类型主要是白云岩储层和生物礁储层,通过地震资料拼接组合,总结长兴--飞一段台地相、长兴组--台地边缘相和长兴组--飞一段斜坡、陆棚相的地震反射特征,预测储层分布区域。 标签:ZB;储层;沉积相;长兴组;飞一段 1 区域地质背景 ZB地区位于秦岭构造带的南侧,川东北南大巴山逆掩推覆冲断裂构造带西端,是古生代-中三叠世四川盆地地台的一部分,北西与米仓山冲断推覆构造带相接,南西与通南巴构造带相连,区域应力场位于应变避风港的有利位置,后期遭受构造变形相对最小,二、三叠系地层埋深适中,保留齐全。区内出露地层整体走向北西-南东向,地表侏罗系呈三角形出露,条带由南向北依次变窄,北部为三叠系碳酸盐岩裸露区。 2 储层类型 2.1 白云岩储层 川东北地区目前已发现的长兴组-飞仙关组白云岩储层主要发育在长兴组上部-飞仙关组1~2段,岩性以残余鲕粒晶粒白云岩、砂屑白云岩为主,分布在通江铁厂至普光1井以东、镇巴三元坝-宣汉鸡唱一线以西的狭长带内,在通江北部地区及宣汉樊哙以东地区有地面露头剖面。宣汉普光浅滩白云岩已获高产工业气流。 宣汉普光2井飞仙关组一、二段储层岩性以鲕粒白云岩、残余鲕粒白云岩、糖粒状残余鲕粒白云岩、含砾屑鲕粒白云岩为主,孔隙度0.94~28.86%,平均为9.89%,渗透率0.0112~3354.6965×10-3μm2,平均为108.6092×10-3μm2;测井解释有效储层平均孔隙度在4.5~15.2%之间,属裂缝-孔隙型和孔隙型储层,有效储层厚301.5m(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类厚度分别为84.4m、162.3m、54.8m)。长兴组储层岩性为灰色鲕粒溶孔白云岩,灰质白云岩、灰色白云岩,测井解释有效储层平均孔隙度在4~11%之间,属裂缝-孔隙型和孔隙型储层,有效储层厚58.9m(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类厚度分别为26.5m、22.5m、9.9m)。完井后,在长兴组、飞仙关组一段、飞仙关组二段分别试获日产58.88×104m3、62.02×104m3和22.65×104m3的工业气流。 长兴组-飞仙关组一、二段储层的发育主要受控于两个因素,一是粗结构的礁滩相沉积,二是白云化程度。

沉积相部分 -论述题及答案

论述题 1.论述冲积扇的形态及鉴定标志。 答:冲积扇在空间上是一个沿山口向外伸展的巨大锥(扇)形沉积体。其锥顶端指向山口,锥底向着平原,平面上是沿山口向外辐射的扇状。扇体的纵向呈上凹底部不平整的楔形,横向上呈上凸的透镜状。冲积扇有如下识别标志:①岩性:岩性差别大,多以砾岩为主,砾石间充填砂、粉砂和泥。②结构:粒度粗,成熟度低,圆度不好,分选差。③沉积构造及颜色:冲积扇沉积属间歇性急流成因,故层理发育程度较差或中等,扇根显示块状层理或不规则层理,细粒泥质为薄的水平层理,粗粒沉积中有时见不明显和不规则的交错层理,底部常见充填冲刷构造,泥质表面有泥裂、雨痕、流痕等。④生物化石:几乎不含动植物化石,也很少含有机质。⑤C-M图:河床及漫流沉积,C-M图上呈向上弯曲的图形,只有P-Q-R缺RS段,说明悬浮沉积特征,泥石流呈近于与C=M线平行的长条状图形,但分选差得多。⑥沉积相组合:横向上向源区与残积-坡积相邻接,向沉积区多与冲积平原相接。 2.论述河流沉积的多阶性及其成因。 答:在一个地区的河流沉积剖面上,河床亚相的底部滞流沉积和点砂坝沉积构成其下部层序,称为底层沉积,堤岸亚相和河漫亚相构成其上部层序,称为顶层沉积,二者的垂向叠置,组成了一个典型的间断性正韵律或正旋回,构成了河流沉积的所谓的“二元结构”,通常称为河流沉积的一个阶,若二元结构重复出现,就形成了河流沉积的多阶性。 河流沉积的多阶性有两种成因:一种是由区域性地壳振荡运动所造成,称为构造多阶,其特征是:分布广,具区域性,韵律和旋回性明显,最低部具明显的冲刷侵蚀界面,韵律间自下而上无粒度由粗变细的总趋势;另一种由于河床在河谷中侧向迁移的结果,称为迁移多阶,其特点是分布范围相对较小,横向较易变化,韵律间自下而上,粒度具由粗变细的总趋势。 3.论述辫状河流(粗粒)的沉积特征。 答:辫状河流的沉积特征主要有如下几方面:(1)岩石类型及其组合:辫状河流沉积以砾石和砂为主,局部夹粉砂和粘土,形成所谓“砂包泥”的宏观沉积特征。由于距物源区较近,岩石成分复杂,成分成熟度低,常为混合砂岩或岩屑砂岩。(2)粒度分布:碎屑的粒度范围变化大,分选较差。典型辫状河的粒度分布特征在概率图上有三个总体存在,其中牵引总体(占50~70%)和悬浮总体(占30%左右)发育,而跳跃总体只占很少的百分比,斜率低,分选差,由于缺乏跳跃颗粒,粒度分布为明显的双峰型,C-M图主要显示PQR段的图形。(3)沉积构造:层理类型具多样性,但以在层序底部出现块状或不明显平行层理砾岩,巨型槽状交错层理或大型板状交错层理砂砾岩为特征,砾石有时具叠瓦状构造,呈叠瓦状的扁平砾石向上游方向倾斜,其长轴垂直于水流方向排列。(4)沉积层序:目前尚未概括出一个典型的辫状河沉积序列

计算机系统结构网上作业

计算机系统结构作业参考答案 一、 1、试述现代计算机系统的多级层次结构。 计算机系统具有层次性,它由多级层次结构组成。从功能上计算机系统可分为五个层次级别:第一级是设计级。这是一个硬件级,它由机器硬件直接执行。 第二级是一般机器级,也称为机器语言级。它由微程序解释系统.这一级是硬件级。 第三级是操作系统级,它由操作系统程序实现。这些操作系统由机器指令和广义指令组成,这些广义指令是操作系统定义和解释的软件指令。这一级也称混合级。 第四级是汇编语言级。它给程序人员提供一种符号形式的语言,以减少程序编写的复杂性。这一级由汇编程序支持执行。 第五级是高级语言级。这是面向用户为编写应用程序而设置的。这一级由各种高级语言支持。 2、试述RISC设计的基本原则和采用的技术。 答:一般原则: (1)确定指令系统时,只选择使用频度很高的指令及少量有效支持操作系统,高级语言及其它功能 的指令,大大减少指令条数,一般使之不超过100条; (2)减少寻址方式种类,一般不超过两种; (3)让所有指令在一个机器周期内完成; (4)扩大通用寄存器个数,一般不少于32个,尽量减少访存次数; (5)大多数指令用硬联实现,少数用微程序实现; (6)优化编译程序,简单有效地支持高级语言实现。

基本技术: (1)按RISC一般原则设计,即确定指令系统时,选最常用基本指令,附以少数对操作系统等支持最有用的指令,使指令精简。编码规整,寻址方式种类减少到1、2种。 (2)逻辑实现用硬联和微程序相结合。即大多数简单指令用硬联方式实现,功能复杂的指令用微程序实现。 (3)用重叠寄存器窗口。即:为了减少访存,减化寻址方式和指令格式,简有效地支持高级语言中的过程调用,在RISC机器中设有大量寄存嚣,井让各过程的寄存器窗口部分重叠。 (4)用流水和延迟转移实现指令,即可让本条指令执行与下条指令预取在时间上重叠。另外,将转移指令与其前面的一条指令对换位置,让成功转移总是在紧跟的指令执行之后发生,使预取指令不作废,节省一个机器周期。 (5)优化设计编译系统。即尽力优化寄存器分配,减少访存次数。不仅要利用常规手段优化编译,还可调整指令执行顺序,以尽量减少机器周期等。 3、试述全相联映像与直接映像的含义及区别 (1)全相连映像 主存中任何一个块均可以映像装入到Cache中的任何一个块的位置上。主存地址分为块号和块内地址两部分,Cache地址也分为块号和块内地址。Cache的块内地址部分直接取自主存地址的块内地址段。主存块号和Cache块号不相同,Cache块号根据主存块号从块表中查找。Cache保存的各数据块互不相关,Cache必须对每个块和块自身的地址加以存储。当请求数据时,Cache控制器要把请求地址同所有的地址加以比较,进行确认。 (2)直接映像 把主存分成若干区,每区与Cache大小相同。区内分块,主存每个区中块的大小和Cache 中块的大小相等,主存中每个区包含的块的个数与Cache中块的个数相等。任意一个主存块只能映像到Cache中唯一指定的块中,即相同块号的位置。主存地址分为三部分:区号、块号和块内地址,Cache地址分为:块号和块内地址。直接映像方式下,数据块只能映像到Cache中唯一指定的位置,故不存在替换算法的问题。它不同于全相连Cache,地址仅需比较一次。 (3)区别: 全相连映像比较灵活,块冲突率低,只有在Cache中的块全部装满后才会出现冲突,Cache 利用率高。但地址变换机构复杂,地址变换速度慢,成本高。 直接映像的地址变换简单、速度快,可直接由主存地址提取出Cache地址。但不灵活,块冲突率较高,Cache空间得不到充分利用。 4. 画出冯?诺依曼机的结构组成?

单井沉积相划分、单井相

沉积相研究的目的是分析油藏范围内储集体所属的沉积环境、沉积相和微相类型及其时空演化,进而揭露储集砂体的几何形态、大小、展布及其纵、横向连通性的非均质特征,建立沉积模式,并深入探讨沉积微相对油气的控制关系。正确识别沉积相和微相类型及其相互关系,是进行油田勘探和开发研究的重要内容。 沉积相的概念 沉积相是指沉积环境及其在该环境中所形成的沉积物(岩)特征的总和。相和环境的含义是有区别的。沉积相是特定沉积环境的产物,是沉积环境的物质表现。 沉积相研究的重要性在于,它可以根据某沉积物的空间分布情况判断其上下左右存在的沉积物类型及其储渗特征。沉积物空间变化的这种规律性,称为“相序递变规律”。 沉积相的分类 沉积相按其规模大小一般分为以下四级: 一级相——相组:如海相、陆相、海陆交互相。 二级相——大相:如陆相中的河流相、湖泊相、三角洲相等。 三级相——亚相:如三角洲相中的三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相、前三角洲亚相等。 四级相——微相:如三角洲前缘亚相中的分支河道微相、河口砂坝微相等。 沉积相分为碎屑岩沉积相和碳酸盐沉积相。由于碎屑岩储集层比较常见,因此,重点介绍碎屑岩沉积相的分类。表1是冯增昭等(1993)的分类方案。由于亚相和微相的划分方案比较复杂,在此不在一一介绍。 表1 碎屑岩沉积相的分类 相分析的方法、流程 相分析就是根据“将今论古”的现实主义原则,运用比较岩石学的方法,根据沉积岩的各种特征即相标志来分析形成时的各种环境条件,从而最终达到恢复古地理的目的。 相分析的过程一般可以分为三个阶段:单井剖面相分析、剖面对比相分析和平面相分析。由于相分析在地质研究中的重要性及复杂性,本期主要讨论单井剖面分析,剖面对比相分析和平面相分析将在后续的文章中进行讨论。 单井剖面相分析

沉积相

2.4.3 沉积相纵向发育特征 在单井相分析的基础上,应用测井相分析对非取心井的沉积微相类型进行划分,建立了覆盖全区的纵横沉积微相剖面。 1. 本溪组沉积特征 本溪组主要发育障壁岛与泻湖,障壁砂坝较发育,从TB-13~TB-08井南北向沉积相剖面来看(图2-4-16),自北向南发育多个障壁砂坝,障壁砂坝主要发育在TB-13井、TB-31井、TB-10井、TB-29井井。从TB-26-6井~LX-2S井东西向沉积相剖面来看,砂体横向连续性差,砂坝主要发育在LX-2S井(图2-4-17)。砂坝规模较大,且主要发育在本溪组中-后期,顶部发育沼泽微相。 图2-4-16 临兴西区太原-本溪组沉积相剖面(南北向) 图2-4-17 临兴西区太原-本溪组沉积相剖面(东西向)分层 CGR AC1 DEPTH M2R9 CGR AC1 DEPTH M2R9 CGR AC1 DEPTH M2R9 CGR AC1 DEPTH M2R9 CGR AC1 DEPTH M2R9 CGR AC1 DEPTH AT90 CGR AC1 DEPTH M2R9分层

2. 太原组沉积特征 太原组主要发育潮坪沉积,从TB-13井~TB-08井南北向沉积相剖面来看,太原时期砂体欠发育,仅在TB-24井可见潮道砂体(图2-4-16)。从TB-26-6井~LX-2S井东西向沉积相剖面来看,潮道砂体主要发育在TB-26-6井、TB-26-4井、TB-26井、TB-23井、TB-24井,主要发育在太原组早-中期。太原组后期主要水体较深,主要发育灰坪(图2-4-17)。 1.山西组沉积特征 山2段主要发育水下分流河道、分流间湾。从TB-25井~TB-08井南北向沉积相剖面来看,顺物源方向,水下分支河道延伸较远(图2-4-18)。从TB-26-6井~LX-2S井东西向沉积相剖面来看,垂直于物源方向,河道砂体连续性差,河道横向延伸较短(图2-4-19)。山2段早期发育多套煤层,说明泥岩沼泽相非常发育。山1段沉积特征:主要发育分流河道及分流间湾。相较于山2段,山1段分流河道规模较小,无论顺物源还是垂直于物源方向,分流河道砂体连续性都相对较差,延伸较短。 图2-4-18 临兴西区山西组沉积相剖面(南北向) 图2-4-19 临兴西区山西组沉积相剖面(东西向)

沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相 2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件 3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰 4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清 5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘 扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道 沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。 扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。 扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。 6.冲积扇中主要的沉积类型: 1. 泥石流沉积 形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大 量泥砂被携带流动。流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列 2. 漫流沉积 形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的 沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。结构:分选较差。构造:块状层理, 交错层理, 细纹层 3. 河道沉积 形成:冲积扇常被间歇性河流切割, 当洪水再次来到时, 所携带的沉积物在 这些暂时性河道中沉积下来, 形成河道沉积(河床充填沉积, 槽流沉积) 形态:横切面透镜状, 与周围沉积物呈槽形接触。成分:主要由砾, 砂组成, 粒度粗。结构:分选差。构造:成层性不好, 砂层可呈交错层理, 具切割—充填构造

计算机系统结构大作业

《计算机系统结构》大作业 介绍并行算法与并行程序设计 及它们的不足及发展趋势 专业计算机科学与技术(软件工程方向) 指导教师蔡启先 班级 学号 姓名 日期 2013年6月 广西科技大学计算机学院

介绍并行算法与并行程序设计 及它们的不足及发展趋势 摘要:并行算法是并行计算中非常重要的问题。这篇报告首先简要介绍并行计算,然后主要讨论并行算法研究中的问题和今后的方向,最后阐述并行计算研究中存在的问题以及今后面临的挑战。并行算法研究应该确立一个“理论-设计-实现-应用”的系统方法,形成一个完善的“架构—算法—编程”方法论,这样才能保证并行算法不断发展并变得更加实用。再结合例子进而介绍并行算法的基本原理,给并行算法下一个基本的定义,对并行算法进行了相关的介绍;接着根据目前并行算法的应用,提出了在计算机系统结构中以并行算法为基础的一些并行程序设计的应用,比较了目前流行的并行程序设计的方法,并通过比较指出它的不足以及并行程序设计在未来的发展趋势和前景。 关键词:计算机系统结构并行算法并行程序设计 引言 并行计算机从70年代的开始,到80年代蓬勃发展和百家争鸣,再到90年代体系结构框架趋于统一,近年来其快速发展,并行机技术日趋成熟。首先是市场的需求,一直是推动并行计算机发展的主要动力,大量实际应用部门,如天气预报、核武器、石油勘探、地震数据处理、飞行器数值模拟以及其他大型事务处理等,都需要每秒执行数十万亿次乃至数百万亿此浮点运算的计算机,基于这些应用问题本

身的限制,并行计算是满足它们的唯一可行途径。使用多计算机进行并行程序设计,它们之间的通信是通过发送消息来完成的,所以消息传递需要并行程序设计。并行程序设计使用多计算机或多个内部处理器的计算机来求解问题,它比使用单台计算机的计算速度要快得多。并行程序设计也为求解更大规模的问题提供了机会,前面所述问题需要更多的计算步或更大存储容量需求,并行程序设计以并行算法为核心,能满足这要求,因为多计算机和多处理机系统通常比单计算机有更大的总存储容量。 并行算法是一门还没有发展成熟的学科,虽然人们已经总结出了相当多的经验,但是远远不及串行算法那样丰富。并行算法设计中最常用的的方法是PCAM方法,即划分,通信,组合,映射。首先划分,就是将一个问题平均划分成若干份,并让各个处理器去同时执行;通信阶段,就是要分析执行过程中所要交换的数据和任务的协调情况,而组合则是要求将较小的问题组合到一起以提高性能和减少任务开销,映射则是要将任务分配到每一个处理器上。总之,并行算法还需要相当多完善的地方。并行算法与串行算法最大的不同之处在于,并行算法不仅要考虑问题本身,而且还要考虑所使用的并行模型,网络连接等等。 并行算法是并行计算中非常重要的问题。并法研究应该确立一个“理论-设计-实现-应用”的系统方法,形成一个完善的“架构—算法—编程”方法论,这样才能保证并行算法不断发展并变得更加实用。简单的说,算法就是求解问题的方法和步骤。并行算法,就是在

沉积相考试重点-(2)教学提纲

沉积相考试重点-(2)

对比淡化澙湖与咸化澙湖的沉积特征。 答:淡化澙湖与咸化澙湖在沉积特征上的不同之处如下: (1)岩石类型:淡化澙湖以钙质粉砂岩、粉砂质粘土岩、粘土岩为主,粗碎屑岩极少见。可见方解石、铁锰结核,二氧化硅沉积矿物。当澙湖底出现还原环境时,可形成黄铁矿、菱铁矿等自生矿物,岩石呈暗色或黑色,澙湖若为碳酸盐沉积时,则以泥晶、微晶石灰岩及白云岩、含泥石灰岩为主。 咸化澙湖以粉砂岩、粉砂质泥岩为主,并可夹有盐渍化和石膏化的砂质粘土岩,几乎无粗碎屑岩沉积,可出现石膏,盐岩夹层。若为清水沉积时,则主要是石灰岩、白云岩,并夹石膏及盐岩层,可出现天青石、硬石膏、黄铁矿等自生矿物。 (2)沉积构造:淡化澙湖中,交错层理一般不发育,若有波浪作用,可发育缓波状层理,水平波状层理,及对称或不对称波痕。虫孔少见,偶见干裂。咸化澙湖中一般多出现水平层理及塑性变形层理,斜层理不发育,盐类沉积中可见周期性溶解作用所引起的“冲刷面”,可见盐类假晶及泥裂。 (3)生物化石:淡化澙湖中为适应淡化水体的广盐性生物如腹足类,瓣鳃类,苔藓类,藻类等数量大为增多,正常海相生物常发生畸变,如出现个体变小,壳体变薄,具特殊纹分布等反常现象,当澙湖底部有H2S存在时,则可使生物群绝迹。咸化澙湖中以广盐性生物最发育,如腹足类,瓣鳃类,介形虫等,正常盐度的生物则全部绝迹,当盐度增高至一定限度时(一般不超过5~ 5.5%),大生物即行灭绝。 简述不同类型河流的主要特征。 答:①平直河流:弯度指数小于1.5,河床坡陡水流急,多出现于一条河流的上游。

②辫状河:弯度指数小于1.5河道宽、水浅、坡陡、流急,心滩是辫状河最重要的沉积类型,心滩出现使河道频繁分叉合并,故形态呈辫状,多出现于中上游。 ③曲流河:弯度指数大于1.5,河道窄、水深、坡缓、流速小,点坝是曲流河最具特征的沉积类型。多出现于中下游。 ④网状河:由多条弯曲多变的河道联结似网状而故名。弯度指数大于1.5,冲积岛(湿地)发育,常占60~90%,为网状河最重要的地貌特征,常出现于下游。 简述湖泊环境的一般特点。 答:(1)水动力特征:主要表现为波浪和岸流作用,缺乏潮汐作用。波基面常常不超过20米。常有众多的河流注入。 (2)物理化学条件:①湖泊对大气温度变化较为敏感,湖水出现温度分层现象。②湖水含盐度变化大,可由小于1%至大于25%。因有不同源区的河流注入,湖水化学成分变化大。③稳定同位素,稀有元素等与海洋差别较大,如18O/16O 13C/12C低于海相,海相碳氢化合物的 34S/32S较为稳定,湖泊中变化大。B、Li、F、Sr在淡水湖泊中较海洋中少,Sr/Ba常<1。(3)生物学特征:常发育良好的淡水生物群,如淡水的腹足类、瓣鳃类等底栖生物,介形虫、叶肢介、鱼类等浮游和游泳生物,还常发育有轮藻、蓝藻等低等植物等。 简述湖泊相沉积的一般特征。 湖泊相一般具有下列特征: ①岩石类型以粘土岩、砂岩、粉砂岩为主.砾岩少见,仅分布于滨湖地区。砂岩的成分成熟度和结构成熟度中等,但一般比河流相略高。由岸向湖心,粘土岩比例增加。粘土岩中含丰富的有机质,是良好的生油岩系。 ②沉积构造类型多样,粘土岩中多发育水平层理、块状层理,砂岩中发育交错层理、波纹交错层理,同时可见对称及不对称波痕、泥裂、雨痕及生物搅混构造。 ③生物化石丰富,常见介形虫、叶肢介、瓣腮类、腹足类动物化石及高等和低等植物化石。

计算机系统结构三四章作业及答案

简述流水线技术的特点。(1) 流水线把一个处理过程分解为若干个子过程,每个子过程由一个专门的功能部件来实现。因此,流水线实际上是把一个大的处理功能部件分解为多个独立的功能部件,并依靠它们的并行工作来提高吞吐率。(2) 流水线中各段的时间应尽可能相等,否则将引起流水线堵塞和断流。(3) 流水线每一个功能部件的前面都要有一个缓冲寄存器,称为流水寄存器。(4) 流水技术适合于大量重复的时序过程,只有在输入端不断地提供任务,才能充分发挥流水线的效率。(5) 流水线需要有通过时间和排空时间。在这两个时间段中,流水线都不是满负荷工作。 解决流水线瓶颈问题有哪两种常用方法答:细分瓶颈段与重复设置瓶颈段 有一条指令流水线如下所示: (1)求连续输入10条指令的情况下,该流水线的实际吞吐率和效率。(2)该流水线的瓶颈在哪一段请采用两种不同的措施消除此瓶颈。对于你所给出的两种新的流水线,连续输入10条指令时,其实际吞吐率和效率各是多少解:(1) 2200(ns)2009200)10050(50t )1n (t T max m 1 i i pipeline =?++++=?-+?=∑= )(ns 220 1T n TP 1pipeline -== 45.45%11 5 4400TP m t TP E m 1 i i ≈=? =?? =∑= (2)瓶颈在3、4段。 变成八级流水线(细分) 850(ns) 509850t 1)(n t T max m 1 i i pipeline =?+?=?-+?=∑= )(ns 85 1 T n TP 1pipeline -== 58.82%17 10 8400TP m ti TP E m 1 i ≈=? =?? =∑= 重复设置部件 50ns 50ns 100ns 200ns 1 2 3 4 1 2 3_1 3_2 4_1 4_4 入 出

计算机系统结构第一章作业及答案

试用实例说明计算机系统结构、计算机组成与计算机实现之间的相互关系。答:如在设计主存系统时,确定主存容量、编址方式、寻址范围等属于计算机系统结构。确定主存周期、逻辑上是否采用并行主存、逻辑设计等属于计算机组成。选择存储芯片类型、微组装技术、线路设计等属于计算机实现。计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现。计算机实现是计算机组成的物理实现。一种体系结构可以有多种组成。一种组成可以有多种实现。 计算机系统结构的 Flynn 分类法是按什么来分类的共分为哪几类答:Flynn 分类法是按照指令流和数据流的多倍性进行分类。分为:(1) 单指令流单数据流 SISD (2) 单指令流多数据流 SIMD (3) 多指令流单数据流 MISD (4) 多指令流多数据流 MIMD 1,5实现软件可移植性的常用方法有哪几种并简述其含义1,采用系列机:由同一厂家生产的具有相同的系统结构,但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。2,模拟与仿真:要使软件能在具有不同系统结构的机器之间相互移植,就要求:能在一种系统结构上实现另一种系统结构。从指令集的角度来看,就是要在一种机器上实现另一种机器的指令集。 某台主频为400MHz 的计算机执行标准测试程序,程序中指令类型、执行数量和平均时钟周期数如下: 求该计算机的有效CPI 、MIPS 和程序执行时间。 解:(1)CPI =(45000×1+75000×2+8000×4+1500×2) / 129500= (2)MIPS 速率=f/ CPI =400/ = (3)程序执行时间= (45000×1+75000×2+8000×4+1500×2)/400=575s 假设某应用程序中有4类操作,通过改进,各操作获得不同的性能提高。具体数据如 (1)改进后,各类操作的加速比分别是多少 (2)各类操作单独改进后,程序获得的加速比分别是多少 (3)4类操作均改进后,整个程序的加速比是多少 解:根据Amdahl 定律Se Fe Fe S n +-= )1(1可得 4类操作均改进后,整个程序的加速比:

海陆相沉积相分析

油区岩相古地理实验报告 班级:地质1202 学号:201211030201 姓名:张瑞尧 指导老师:赖生华 完成日期:2015年1月9日

目录 一:实验内容 (02) 二:实验的性质和目的 (02) 三:实验的具体内容 (02) 大型大型浅水三角洲沉积相研究 (02) 1.沉积特征及环境 (02) 2.浅水三角洲平原与前缘微相类型及特征 (04) 3.浅水三角洲沉积模式 (07) 4.结论 (09) 5.参考文献 (09) 鄂尔多斯盆地东部子洲地区上古生界海相沉积特征研究 (09) 1.地层及岩性特征 (11) 2.沉积相类型及特征 (11) 3.古地理演化及沉积相展布 (14) 4.结论 (15) 5.参考文献 (15) 四:心得体会 (15)

一:实验内容 该实验内容是研究陆、海相油区岩相古地理,其中分别以大型浅水三角洲沉积相研究—以新立油田泉四段陆相沉积为例、鄂尔多斯盆地东部子洲地区上古生界海相沉积特征研究为例,分析陆海相盆地岩相古地理图,总结其地层和岩性特征,气候和水体特点,沉积相类型与展布规律,分析环境变化及演化规律等。二、实验的性质和目的 油区岩相古地理是石油地质专业基础课,主要任务是重建地质历史时期的古沉积环境,它是沉积学研究的高度概括和最后总结。古环境沉积特征的研究是一项综合性很强的工作,不仅要求研究者具有比较广泛的地质学基础,而且还要有活跃的学术思想。油区岩相古地理实验属于综合性实验,实验的目的是通过分析典型的陆相盆地岩相古地理图,综合认识沉积环境和沉积相。 三:实验的具体内容 大型浅水三角洲沉积相研究—以新立油田泉四段沉积相为例20世纪60年代首次提出浅水三角洲的概念。Donaldon最早将河控三角洲分为深水型及浅水型三角洲,Postma将低能盆地中的三角洲分为浅水三角洲及深水三角洲。浅水三角洲通常是在水体较浅和构造相对稳定的台地和陆表海或地形平缓、整体缓慢沉降的坳陷盆地条件下形成的。针对中国陆相湖盆浅水湖泊三角洲沉积特征、沉积模式的建立及其对岩性油藏形成的控制作用研究较少。 松辽盆地位于中国东北部,矿产资源丰富,尤其是油气资源。盆地内部构造单元分为西部斜坡区、北部倾没区、中央坳陷区、东北隆起区、东南隆起区和西南隆起区。新立油田是松辽盆地中央坳陷区扶余—新木隆起最西端新立构造上的一个穹隆背斜油田,地层平缓,倾角 2.0°—2.5°。油田北部为新北油田,东部为木头油田和扶余油田(图1)。新立油田的主力产层为扶余油层(白垩系泉头组四段)。泉头组沉积时期是松辽盆地由断陷湖盆向坳陷湖盆转变的构造反转过渡期,泉三段晚期水进之后,盆地持续坳陷。前人对松辽盆地北部,以大庆长垣及头台地区油层和南部扶余油田、老爷府油田油层为例进行研究,指出松辽盆地泉头组三、四段属于大型河流—三角洲沉积体系。对南部新立油田在成岩储集相等方面研究较多,但对沉积特征、沉积相及沉积模式等未进行系统研究。松辽盆地白垩纪时期湖盆面积大,水体浅,地形缓,湖平面波动频繁,波浪作用带宽且能量弱,泉头组四段时期发育的扶余油层属于独具特色的大型浅水三角洲沉积。本文在前人研究的基础上,观察新立油田20 余口井1830多m的岩心,研究扶余油层的沉积特征和沉积模式。 1.沉积特征及环境 松辽盆地南部扶余油层构造演化表明,松辽盆地属弧后裂谷盆地,先断后坳是盆地形成特点。中晚侏罗世早期断裂经侵蚀夷平,孤立的小盆地在高潮期开始连通,形成统一的沉积背景;早白垩世中晚期,盆地南部基底呈稳定整体沉降的坳陷阶段。扶余油层的地层厚度变化不大,平均厚度为120m,最大厚度为145m,

沉积相(特征)简述

简述题 1试比较曲流河与辫状河的沉积特征。 2试比较边滩与心滩的沉积特征。10分 答:边滩的沉积特征如下:①岩石类型:以砂岩为主,成分复杂,成熟度低,常为长石、岩屑砂岩等。②粒度特征:变化大,主要为跳跃总体,次为悬浮总体,分选中等,具正韵律。 ③层理构造:特别发育,多种多样,一般由下至上,由大型槽状、板状交错层理→小型交错层理→水平层理。④砂体形态:常呈板状,宽度几十米~几十公里。⑤垂向层序:下部为滞流沉积,上部为堤岸沉积。 心滩的沉积特征:①岩石类型:以砂岩为主,其成分比边滩更复杂,成熟度更低。②粒度特征:变化范围大,比边滩更粗,具正韵律。③层理构造:以大型板、槽状交错层理为主,底部常具冲刷面。④垂向层序:下部为滞流沉积,上部一般缺少堤岸和泛滥盆地沉积。⑤废弃河道一般不形成牛轭湖。 3试比较粗、细边滩的沉积特征。 答:粗、细边滩的沉积特点见下表: 4试比较曲流河、辫状河、网状河的沉积特征。

答: 曲流河、辫状河、网状河的沉积特征见下表: 5试比较曲流河与辫状河的垂向层序的特点。 答: 曲流河垂向层序的特点是:由下向上,粒度由粗变细,层理规模由大变小,层理类型由大型槽状交错层理变为小型交错层理,上攀层理、水平层理,底部具冲刷面,从而构成了一个典型的间断性正旋回,二元结构较为明显,顶层沉积和底层沉积厚度近于相等或前者稍大于后者。与曲流河相比,辫状河在垂向层序上有以下特点:第一,河流二元结构的底层沉积发育良好,厚度较大,而顶层沉积不发育或厚度较小;第一,底层沉积的粒度粗,砂砾岩发育。第三,由河道迁移形成的各种层理类型发育,如块状或不明显的水平层理,巨型槽状交错层理,单组大型板状交错层理等。 从以上曲流河与网状河的沉积特征可以看出,二者的不同点是:①网状河的沉积物粒度更细,泥质沉积物所占比例更高,很少出现粗砂以上的颗粒。②泥炭沉积较曲流河更为普遍发育。 ③网状河的“二元结构”中底层沉积更少,而顶层沉积更为发育。 7试比较曲流河中天然堤、决口扇、河漫滩沉积的一般特征。

软件体系结构作业(完整版)

第一章: 1.根据自己的经验,谈谈对软件危机的看法。 软件危机是指软件生产方式无法满足迅速增长的计算机需求,开发和维护过程出现的一系列问题。 以下几个原因导致:(1)软件自身特点 (2)开发人员的弱点 (3)用户需求不明 (4)缺乏正确理论指导 (5)开发规模越来越大 (6)开发复杂度越来越高 可以通过软件生命周期的模型和软件工具的使用来缓解危机,通过程序自动化和软件工业化生产的方法实现软件标准化的目标,进一步缓解软件危机带来的影响。 软件危机有利有弊,除了带来许多麻烦,也给我们带来许多挑战,克服危机的过程,我们在技术上和创新上都有了一个提升,也算是间接为软件产业的发展做了贡献。 2.什么是软件重用,软件重用的层次可以分为哪几个级别? 软件重用:是指在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。可以分为三个层次: (1)代码重用(2)设计结果重用(3)分析结果重用 3.什么是可重用构件?相对于普通的软件产品,对可重用构件有何特殊要求? 可充用构件表示软件重用过程中,可重用的软件构件元素。 可重用构件的特殊要求: (1)可重用构件应该具有功能上的独立性与完整性; (2)可重用构件应该具有较高的通用性; (3)可重用构件应该具有较高的灵活; (4)可重用构件应该具有严格的质量保证; (5)可重用构件应该具有较高的标准化程。 4.基于构件的软件开发的优势是什么?基于构件的软件开发面临哪些挑战和困难? 优势:基于构件的软件将软件开发的重点从程序编写转移到了基于已有构件的组装,更快地构造系统,减轻用来支持和升级大型系统所需要的维护负担,从而降 低了软件开发的费用 困难和挑战:没有可依据的参考,可用资源和环境缺乏,开发难度高,而各方面需求增长速度与日剧增,更新和升级的跟进是一个不小的挑战.此外,在同 一系统采用多个开发商提供的构件,它们之间的兼容性可能是开发过程中所 要面对的一个严峻的问题 挑战和困难:

利用SP曲线与GR曲线分析沉积相汇编

利用SP曲线和GR曲线分析沉积微相 (赵宏波) 长庆石油勘探局录井公司 在曲线要素中,SP曲线和GR曲线幅度反映在测井条件相同的条件下地层沉积时水动力能量的强弱;SP曲线和GR曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;SP曲线和GR曲线顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;SP曲线和GR曲线的光滑程度反映水动力对沉积物改造所持续时间的长短;SP曲线和GR曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;;SP曲线和GR曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。 一、SP曲线和GR曲线测井基本原理 用淡水泥浆钻井时,地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度,在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。在泥岩段,泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。用M电

极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。(如图1) +- +- +- ●●●●●●●●●-+●●●●●●●● ●●●●●●●●-+●●●●●●●● ●●●●●●●●●-+●●●●●●●● 图1 SP 曲线原理示意图 沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。GR曲线主要测量地层的放射性。

沉积相带图制图及应用教材

【实战训练3】 根据图1-2-6描述单砂体对比的等高程法。 图1-2-6 单砂体对比等高程法 【实战训练5】 根据图1-2-8分析相变式砂体对比模式使用的资料及表达方法。 图1-2-8 相变式砂体对比模式 图1-2-9 下切式砂体

【典型案例1】 根据图1-2-11描述夹层类型 图1-2-11 两个沉积单元间夹层类型的划分 从砂岩厚度划分的角度来说,一般定义两个砂岩之间的夹层为一类夹层(图中的Ⅰ);同一个砂岩内部的两个有效厚度之间的夹层为二类夹层(图中的Ⅱ),有效厚度内部在自然电位曲线和微电极曲线上有明显回返的夹层为三类夹层(图中的Ⅲ)。 从沉积的角度来说,如果下部沉积单元的沉积被完整地保存下来所形成的两个沉积单元间的稳定泥岩夹层为一类夹层;如果下部沉积单元的稳定泥岩被上覆沉积单元侵蚀,而保留了岩性变差的砂泥交互段,称为二类夹层;如果下部沉积单元岩性变差的砂泥交互段被上覆沉积单元侵蚀,形成了对下部沉积单元的叠放模式,称为三类夹层。 【典型案例2】 根据图1-2-12描述不同类型砂体(独立型、叠加型、切叠型和深切型)特点及划分不同砂体类型的意义。 图1-2-12 不同类型砂体特点 一类夹层间的砂体叫独立型砂体,这些夹层在油田开发中能起到隔离作用;二类夹层遮挡的砂体叫叠放型砂体,这类夹层在局部能起到遮挡作用,但在平面上分布不稳定,因此不

能完全起到隔层作用;三类夹层遮挡的属于切叠型砂体,这类夹层基本上不能起到隔层作用,但在注水开发或三次开采中对一些措施的实施可起到一定的遮挡作用。 【实战训练】 根据图1-2-13砂体剖面图,描述沉积单元间夹层类型划分及特点。 图1-2-13 砂体剖面图