部编版六年级语文下册第四单元第10课《古诗三首》课后作业题及答案(含四套题)

部编版六年级语文下册第四单元第10课

《古诗三首》课后题及答案

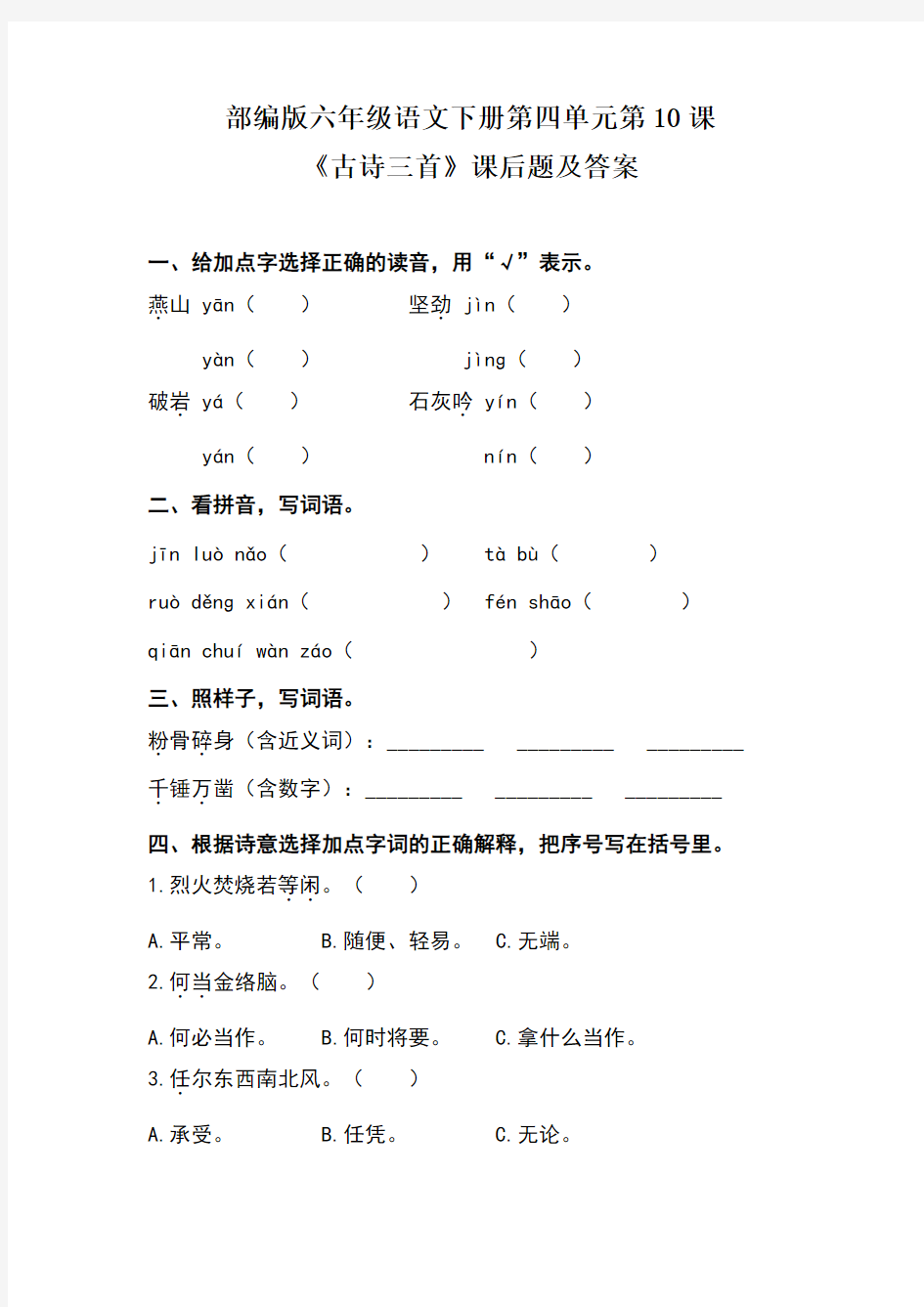

一、给加点字选择正确的读音,用“√”表示。

燕.山 yān()坚劲. jìn()

yàn() jìnɡ()

破岩. yá()石灰吟. yín()

yán() nín()

二、看拼音,写词语。

jīn luò nǎo() tà bù()

ruò děnɡ xián() fén shāo()

qiān chuí wàn záo()

三、照样子,写词语。

粉.骨碎.身(含近义词):_________ _________ _________ 千.锤万.凿(含数字):_________ _________ _________

四、根据诗意选择加点字词的正确解释,把序号写在括号里。

1.烈火焚烧若等闲

..。()

A.平常。

B.随便、轻易。

C.无端。

2.何当

..金络脑。()

A.何必当作。

B.何时将要。

C.拿什么当作。

3.任.尔东西南北风。()

A.承受。

B.任凭。

C.无论。

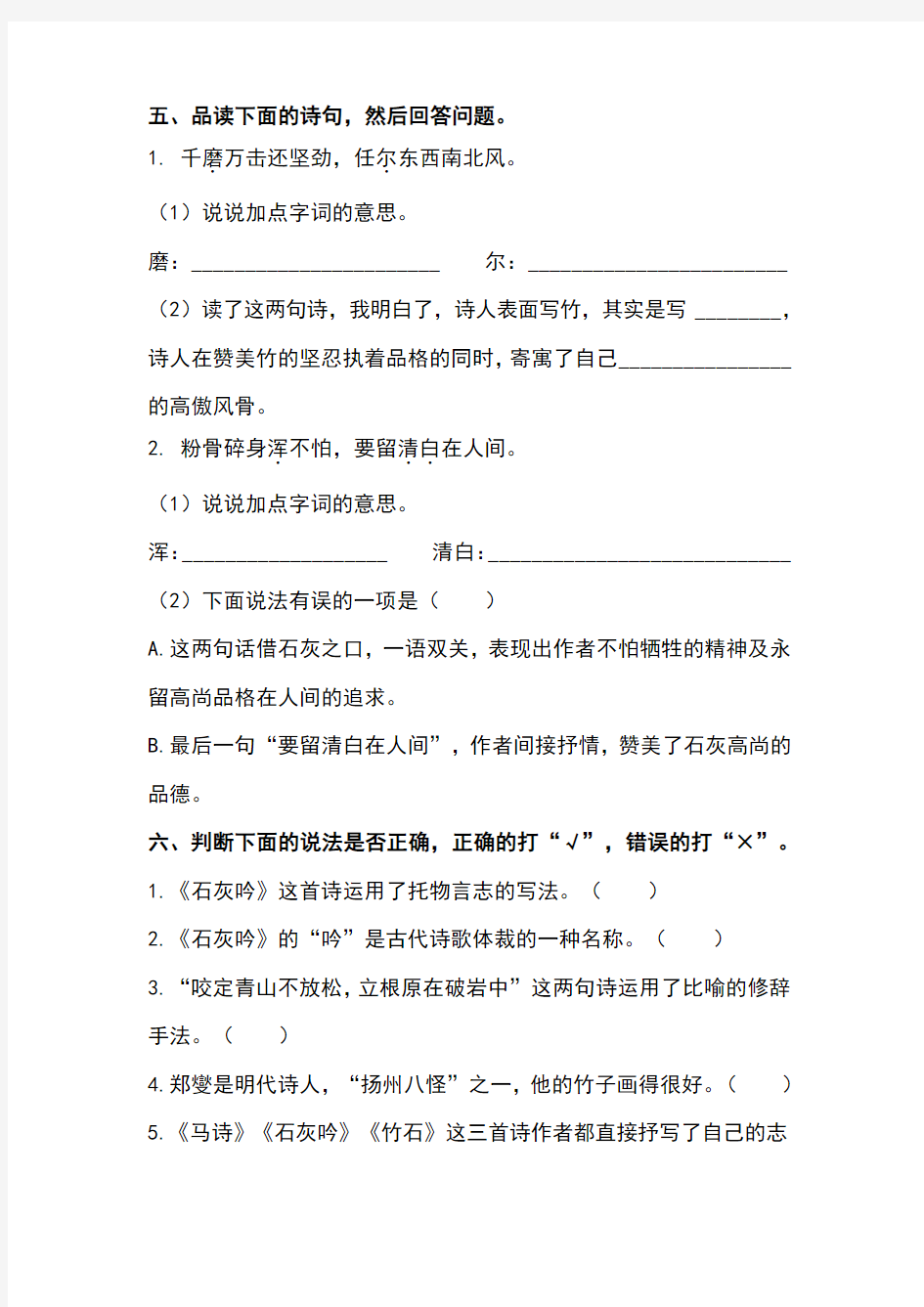

五、品读下面的诗句,然后回答问题。

1. 千磨.万击还坚劲,任尔.东西南北风。

(1)说说加点字词的意思。

磨:_______________________ 尔:________________________ (2)读了这两句诗,我明白了,诗人表面写竹,其实是写________,诗人在赞美竹的坚忍执着品格的同时,寄寓了自己________________的高傲风骨。

2. 粉骨碎身浑.不怕,要留清白

..在人间。

(1)说说加点字词的意思。

浑:___________________ 清白:____________________________ (2)下面说法有误的一项是()

A.这两句话借石灰之口,一语双关,表现出作者不怕牺牲的精神及永留高尚品格在人间的追求。

B.最后一句“要留清白在人间”,作者间接抒情,赞美了石灰高尚的品德。

六、判断下面的说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

1.《石灰吟》这首诗运用了托物言志的写法。()

2.《石灰吟》的“吟”是古代诗歌体裁的一种名称。()

3.“咬定青山不放松,立根原在破岩中”这两句诗运用了比喻的修辞手法。()

4.郑燮是明代诗人,“扬州八怪”之一,他的竹子画得很好。()

5.《马诗》《石灰吟》《竹石》这三首诗作者都直接抒写了自己的志

向。()

七、阅读古诗,然后回答问题。

马诗

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

1.这首诗的作者是______代诗人_________,他被称为“_________”。

2.这首诗的一、二两句运用了________的修辞手法,把_____比作雪,把_____比作钩,这样写的好处是_______________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________。

3.对这首诗理解有误的一项是()

A.“快走”二字,形象暗示出骏马轻捷矫健的风姿。

B.以“何当”引起作设问,传达出无限期盼之意,“金络脑”象征马受到重用。

C.这首诗借马抒情,抒发了作者渴望建功立业而又不被赏识的感慨与愤懑。

D.这首诗一、二句借马抒情,三、四句描写边疆景色,全诗直抒胸臆。

参考答案

一、yān jìnɡ yán yín

二、金络脑踏步若等闲焚烧千锤万凿

三、良辰美景惊天动地门当户对千姿百态千军万马千言万

语

四、1.A 2.B 3.B

五、1.(1)磨砺。你。

(2)人正直、刚正不阿

2.(1)全,全然。指高尚的节操。

(2)B

六、1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.×

七、1.唐李贺诗鬼

2.比喻沙月非常精练地勾勒出战场的典型环境,平沙漠漠,朔风浩浩,写出了塞外的恶劣气候条件,渲染出一种悲壮的气氛

3. D

部编版六年级语文下册第四单元第10课

《古诗三首》课后题及答案

一、读拼音,写字词。

这是一条石板路,是工人一chuí()一钎kāi záo ()出来的,痕迹很明显。

二、给加点的字词选择正确的解释。

1. 粉骨碎身浑.不怕。()

A.全,全然。

B.浑身。

C.也。

2. 何当

..金络脑。()

A.为什么。

B.何时将要。

C.值多少。

3. 快走踏.清秋。()

A.踩踏。

B.踏步。

C.走、跑。

三、在括号内填上适当的关联词语将句子衔接起来。

石灰石()经过千锤万凿,()经过烈火焚身,()粉骨碎身,()要把清白留在人间。

四、品析诗句。

1. “咬定青山不放松”中的“咬”字,写出了________________;“任尔东西南北风”中的“任”字,写出了_________________________ ________________。这首咏物诗,采用了借物喻人、咏物明志(即借物言志)的写法。前两句“____________”,后两句“____________”。

2. 《马诗》中写景的句子是“____________________________”。这两句运用的是_____ __、____ ___的修辞方法,意思是__________________________________________________________。

3. 读到“千锤万凿”,我仿佛看到了____________,听到了____________;“烈火焚烧”“粉骨碎身”让我想到________________的画面,感受到石灰石________________________。“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”中的“清白”指石灰洁白的本色,又比喻____________。这两句诗的意思是_____________________________ ___________________________________________________________ ___________________。这两句诗借石灰之口,一语双关,表现出___________________________________________________________ __________________________________________________________。

五、课内阅读。

石灰吟

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

1.这首诗的作者是________朝诗人________。“吟”是_____________的意思。

2.用“/”表示朗读中的停顿,这首诗的朗读停顿不正确的是()

A.烈火/焚烧/若/等闲。

B.千锤/万凿/出深/山。

C.要留/清白/在/人间。

D.粉骨/碎身/浑/不怕。

3.这首诗采用了“托物言志”的写法,“物”是________________,“志”是___________________________________________________。

4.诗的前两句看似写石灰的烧炼,其实象征着_______________;第三、四两句描写了____________的精神,表达了诗人_____________的决心。

5.作者仅仅是写石灰吗?他为什么要写这首诗呢?

_______________________________________________________ _______________________________________________________

六、课外阅读。

(一)别董大①

[唐]高适

千里黄云②白日曛③,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

【注释】①董大:指唐代著名的琴师董庭兰。②黄云:乌云。③白日曛:曛,昏暗。太阳黯淡无光。

1.诗中描写的景物有________、________、北风、大雁和________。

2.从内容看这是一首()。

A.送别诗

B.写景状物诗

C.田园诗

3. “千里”有人写作“十里”,你认为哪个更好?为什么?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. 写出后两句诗的意思。

_______________________________________________________ _______________________________________________________

5.诗的后两句表达了诗人对友人怎样的情谊?

_______________________________________________________ _______________________________________________________

(二)雁门太守行

[唐]李贺

黑云压城城欲摧,甲光①向日金鳞开②。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临③易水,霜重鼓寒④声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙⑤为君死。

【注释】①甲光:铠甲迎着太阳闪出的光。②金鳞开:(铠甲)像金色的鱼鳞一样闪闪发光。③临:逼近,到,临近。④霜重鼓寒:天寒霜降,战鼓声沉闷而不响亮。⑤玉龙:宝剑的代称。

1.解释加点字。

(1)甲光向.日金鳞开。()

(2)黑云压城城欲摧.。()

(3)霜重鼓寒声不起.。()

2.用原句填空。

(1)写敌人兵临城下,战云笼罩,使人透不过气来,而战士整装待发,士气还很旺盛的诗句是________________________________ __________________________________________________________。

(2)表现誓死也要忠心报国的诗句是_______________________ __________________________________________________________。

3.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。”显然是潜师夜袭,一场苦战。“易水”二字使人联想起战国时刺客______________的《易水歌》:___________________________________________________。

4.对这首诗内容的分析,不恰当的一项是()

A.第一句中的“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句中的“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的光。

B.第四句中的“燕脂”“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C.第六句中的“鼓寒”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D.第七、八句的意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

参考答案

一、锤开凿

二、1.A 2.B 3.C

三、即使即使即使也

四、1.竹子的顽强竹子无惧无畏、慷慨潇洒、积极乐观的精神面貌状物抒情 2.大漠沙如雪,燕山月似钩对偶比喻平沙覆盖着大漠,有如无边的积雪,月亮高悬在燕山上,恰似一把弯钩 3. 石灰石埋藏在深山之中工人们用铁锤和钢钎开采的叮当声石灰石在高温下煅烧坚强不屈、不怕牺牲的精神高尚的节操纵然粉身碎骨全不惧怕,只要能把清白留在人间作者不怕牺牲的精神及永留高尚的品格在人间的追求

五、1.明于谦古代诗歌的一种 2.B 3.石灰为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心 4.仁人志士无论面临怎样严峻的考验都从容不迫视死如归、不怕牺牲坚守高尚节操 5.不是。他想借这首诗明志,告诉世人他要做个像石灰一样清清白白的人,不畏艰险,不怕牺牲。

六、(一)1.黄云白日雪 2. A 3.用“千里”好。“千里”境界壮阔,可以着力渲染凄寒悲苦的气氛,又与诗的后两句情调相对应。 4.不要担心以后没有人了解你、赏识你,天下人有谁不知道你呢? 5.表达了诗人对友人的劝慰和赞美之情,鼓励朋友要乐观豪迈,积极进取。(二)1.(1)向着。(2)毁。(3)响亮。 2.(1)黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开(2)报君黄金台上意,提携玉龙为君死 3.荆轲风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还 4.C 部编版六年级语文下册第四单元第10课

《古诗三首》课后题及答案

一、字词句集锦。

1.汉字的演变历史悠久,右图是某字的甲骨文,由字形可知这

个字是_____。

2.请你写一句含有“焚”字的古诗句:____________________

________________________________________。

3.焚烧已经成为环境污染的主要源头,每年秋收之时大量的秸秆焚烧不仅造成环境的污染,还易产生火灾。请你写一句让人们停止焚烧秸秆的宣传标语:__________________________ ______________。

二、看拼音写词语,并给加点的多音字选择正确的读音,打“√”。

过去,没有wǎnɡ luò(),人们过得都很踏.(tā tà)

实。在燕.(yàn yān)山脚下,无论是拿着chuí zi()kāi záo()石山的,还是写诗作画的,都是干劲.(jìnɡ jìn)十足。

三、诗句赏析。

1.粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

(1)“浑”的意思是___________,“清白”在此处指________________。(2)“________________”四字极形象地写出石灰石被烧成石灰粉,而“____________”三字表现出其不怕牺牲的大无畏精神。

(3)给这两句诗划分朗读节奏:

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。(4)这句诗的意思是________________________________________ 2.大漠沙如雪,燕山月似钩。

这两句诗运用的修辞手法是________、________,用自己的话说说这两句诗的意思:__________________________________________ __________________________________________________________。

四、课文整体感知。

1. 明代诗人________的《石灰吟》,采用象征手法,表面上是咏石灰,实际是________________,托物寄怀,表现了诗人

________________的精神和________________的崇高气节。

2. 李贺在《马诗》中抒发自己想干一番事业的情怀的句子是________ _____ ,______________________。

五、课内阅读。

竹石郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

____________________________,____________________________。

1.在横线处把诗句补充完整。

2.下列关于诗句的赏析不正确的一项是()

A. 本诗借用竹子顽强、执着、坚韧的特点,歌颂那些刚正不阿、决不向任何恶势力屈服,不肯与黑暗社会同流合污的人。

B. 第一句运用了拟人的修辞手法,表达了劲竹刚毅的性格。

C.最后一句中的“任”字,写出了竹子放荡不羁、无拘无束的精神风貌。

3.后两句诗的意思是什么?表现了诗人怎样的志向?

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 六、课外阅读。

在狱咏蝉①骆宾王

西陆②蝉声唱,南冠③客思侵。那堪玄鬓④影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。无人信高洁,谁为表予心。【注释】①《在狱咏蝉》:骆宾王时任侍御史,因上书论事触怒武则天,以被人诬告受贿罪下狱,狱中写下此诗。②西陆:秋天。《隋书·天文志》载:“日行西陆谓之秋。”③南冠:这里指囚徒,即诗人自己。

④玄鬓:指蝉的黑色翅膀,这里比喻自己正当盛年。

1.由“________、________”这两个描写景物的词语可以推断这首诗描写的季节是秋季。

2.结合语境选择正确答案的序号填在括号里。

(1)本诗中表明诗人品质的词语是()

A.客思

B.白头吟

C.高洁

(2)“露重”“风多”比喻(),“飞难进”比喻(),“响易沉”比喻()。

A.言论上受压制

B.环境的压力

C.政治上的不得意

3.判断下列说法是否正确,对的打“√”,错的打“×”。

(1)作者的“高洁”像蝉一样无人理解,即使如此他也决不放弃自己追求的情操。()

(2)诗人巧妙地运用“白头吟”这一典故,进一步比喻朝廷辜负了诗人对国家的一片忠诚之心。()

4.诗人写蝉的目的是什么?请结合重点诗句说说。

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

七、写出下面诗句所托之物和所言之志各是什么。

1.宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。(《寒菊》)借________喻指________________的品格

2.墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。(《梅花》)借________喻指________________的品格

3.不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。(《墨梅》)

借________喻指________________的品格

参考答案

一、1.焚

2.示例:烈火焚烧若等闲

3.示例:秸秆焚烧污染大气,秸秆还田肥沃土地

二、网络 tā yān 锤子开凿 jìn

三、1.(1)全,全然高尚的节操

(2)粉骨碎身浑不怕

(3)粉骨/碎身/浑不怕,要留/清白/在人间。

(4)即使粉身碎骨也毫不惧怕,甘愿把一身清白留在人世间。

2.比喻对偶平沙万里,在月光下像是铺上了一层白皑皑的霜雪,燕然山上的新月,像钩一样

四、1.于谦借物喻人坚贞不屈清白正直

2.何当金络脑快走踏清秋

五、1.千磨万击还坚劲任尔东西南北风

2.C

3.经受了千万种磨难打击,它还是那样坚忍挺拔;不管是东风、西风,还是南风、北风,都不能把它吹倒,不能让它屈服。

表现了诗人刚正不阿、正直不屈、决不向恶势力低头的志向。

六、1.露重风多

2.(1)C(2)B C A

3.(1)√(2)√

4.从“露重”“风多”“响易沉”可以看出,诗人借秋蝉因露重风高而难飞难鸣,喻指自己忠直高洁而横遭诬陷,身陷囹圄。

七、1.菊花坚贞不屈 2.梅花坚强高洁3.墨梅正直

部编版六年级语文下册第四单元第10课

《古诗三首》课后题及答案

一、读句子,根据拼音写词语。

石头要经历qiān chuí wàn záo()、烈火fén shāo()、粉骨碎身,最后才能成为清白的石灰。

二、按要求完成下面的练习。

1.根据意思,写出诗中的词语。

(1)平常。()

(2)何时将要。()

(3)身体粉碎而死。比喻为了某种目的或遭到危险而丧失生命。()

(4)高尚的节操。()

2.“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”句中,“千磨万击”“东西南北风”指的是

__________________________________________________。与“千磨万击”结构类似的词语还有________________、________________、__________________等。与“东西南北”结构类似的词语还有:_______ ________、_____________、_______________、______________等。

3.结合《石灰吟》,把石灰的一生补充完整。

_______________→_______________→_______________→留下清白

三、深入理解诗句,完成练习。

1. 郑燮的《竹石》中常被用来形容革命者在斗争中立场坚定和受到打击时绝不动摇的品格的句子是“____________________________,____________________________”。

2. 李贺在《马诗》中抒发自己想干一番事业的情怀的句子是

“______________ _________,____________ ________”。

3. 于谦的《石灰吟》里和文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这两句诗意思相近的句子是“____________________________,____________________________”。

四、试对文中三首诗进行比较,完成下面的表格。

五、比较阅读。

马诗

大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋。

石灰吟

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

1.对于这两首诗,下列说法错误的两项是()

A.《马诗》是一首边塞诗,我们可以从大漠、燕山、钩、马等意象看出。

B.《马诗》是一首唐朝五言绝句,而《石灰吟》是一首明朝七言绝句。

C.《石灰吟》一诗中的“浑不怕”的意思是毫不惧怕,后两句诗的意思是:即使粉骨碎身也毫不惧怕,甘愿把一身清白留在人世间。

D.《马诗》前两句通过平沙如雪、新月似钩的描写,展现出一派宁静旷远的场景,后两句写诗人回忆之前在战场上策马驰骋的激动人心的场景。

E.《石灰吟》的作者是唐代诗人李贺,是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位颇具盛名的浪漫主义诗人。《马诗》的作者是明朝名臣于谦,与岳飞、张煌言并称“西湖三杰”。

2.《马诗》这首诗表面上是在咏马,实际上是诗人自比为________,期望自己受到重用,一展雄才大志。《石灰吟》一诗,诗人以________为吟咏对象,表明自己要做纯洁清白的人。诗中的“清白”一词,一是指___________________,二是指诗人________________________。

3.你还知道写到马和竹的诗句有哪些吗?试各举一个例子。

马:_______________________________________________________ 竹:________________________________________________________ 六、郑燮是清代的书画家、文学家,“扬州八怪”之一,擅长画兰、竹,其诗、书、画世称“三绝”。请仿照左侧对《兰竹芳馨图》的鉴赏,结合本课学习的《竹石》,为下面的《墨笔竹石图》写几句鉴赏

图上题诗:

兰竹芳馨不等闲,

同根并蒂好相攀。

百年兄弟开怀抱,

莫谓分居彼此山。

《兰竹芳馨图》《墨笔竹石图》

这幅画诗画相辅,互相衬托,

反映了中国文人画的特点。此

画写悬崖沟谷之上,兰竹相对

而生,互相呼应。浓墨描绘兰

竹,飘逸潇洒,气韵飞动。

参考答案

一、千锤万凿焚烧

二、1.(1)等闲(2)何当(3)粉骨碎身(4)清白

2.无数的磨难,恶劣的环境示例:万紫千红千军万马千变万化喜怒哀乐笔墨纸砚梅兰竹菊诗词歌赋

3. 千锤万凿烈火焚烧粉骨碎身

三、1.千磨万击还坚劲任尔东西南北风

2.何当金络脑快走踏清秋

3.粉骨碎身浑不怕要留清白在人间

拓展:托物言志是一种常见的表现手法。所谓托物言志,也称寄意于物,是指诗人运用象征或起兴等手法,通过描绘事物的某一个方面的特征来表达情感或揭示作品的主旨。采用托物言志法的作品的特点是:用某一事物来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

五、1. DE

2.良马石灰石灰的颜色高尚的节操

3.示例:马:挥手自兹去,萧萧班马鸣。——[唐]李白《送友人》竹:一节复一节,千枝攒万叶。我自不开花,免撩蜂与蝶。——[清]郑燮《竹》

六、示例:画幅上的竹子挺然而立,坚韧不拔,遇风不倒。郑板桥借竹抒发了自己洒脱豁达的胸襟,表达了勇敢面对现实、绝不屈服于挫折的精神。竹子被人格化了,此时,“诗是无形画,画是有形诗”。拓展:文人画,泛指中国封建社会中文人、士大夫所作之画。通常“文

人画”多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等,借以抒发“性灵”或个人抱负,间亦寓有对腐朽政治的愤懑之情等。他们标举“士气”“逸品”,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,很重视文学、书法修养和画中意境的缔造。

六年级下册语文第一单元课后练习题答案

部编版六年级下册语文第一单元课后练习题答案 部编本六年级下册语文第一单元课后练习题答案篇一:北京的春节 1、文中哪些部分是详写?哪些部分是略写? 课文在详略处理上非常恰当,其中“腊八”“除夕”“正月初一”和“正月十五”这四天的情景写得比较详细。而对于“腊月二十三过小年”“正月初六”“正月十九”这三天的情景描写得相对简略些,这样处理使文章重点突出,详略得当。有利于读者 对北京人过春节的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。 2、联系实际说说:你是怎么过春节的? 例:我每年除夕都和爸爸贴对联,贴窗花,晚上放鞭炮,看春节联欢会,守 岁。正月初一早上要吃饺子,给长辈拜年,收压岁钱。 3、读一读,注意加点的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。 a、孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们 的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。 采用北京话口语,调动了艺术表现力。 b、腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。 闲在:清闲自在。反映出老北京人热爱生活,追求美好生活的心愿。 4、下面的“阅读链接”也写了过春节的事情,读一读,想想与老舍笔下的春节 有什么不同,和同学交流。 《过年》这篇短文写“我小时候并不特别喜欢过年”,“天天打扫剩菜”,守岁“困得低枝倒挂,哪有胃口去吃”,写出了与课文不同的另一种感受。《除夕》这篇短文介绍了南方福建的过年的习俗:腊月二十九这一天大忙特忙,迎新送旧,忙围 炉的年饭。重点描述一家人在这一天的忙碌,字里行间流露出对生活的热爱。 《北京的春节》中的除夕则是赶做年菜,穿起新衣,贴对联、年画。除夕夜

语文人教版六年级下册第十一课 灯光

11、灯光 教学目标: 1、学习本课生字新词。 2、抓住重点词句读懂课文,理解先烈对未来的美好憧憬和为此做出的贡献,懂得今天的幸福生活来之不易,更倍加珍惜。 3、有感情地朗读课文。 学情分析:《灯光》是一篇凝聚着强烈的爱国主义激情的文章。该文通过一件关于灯光的往事的回忆,歌颂了革命先烈的奉献精神,说明了今天的幸福生活来之不易,提醒我们要建设好前辈们用鲜血和生命创建的伟大祖国。 教学重难点: 1、从郝副营长在激战前的神情和谈话,理解先烈的广阔胸怀和对未来的美好憧憬。 2、从郝副营长在战斗中舍身为后续部队引路的壮举,理解先烈的无私奉献精神。 教学准备:多媒体课件 教学过程: (一)、导语: 《灯光》这篇课文给我们描述了一个动人的故事,它是谁写的呢?(王愿坚)王愿坚是当代著名的作家。1945年参加八路军。在抗日战争和解放战争中,当过随军记者,

解放后创作了不少革命历史题材小说。《闪闪的红星》这部电影的编剧就有他一个。 (二)、指名按自然段读课文(读后评议,纠正错误,认识生字词) (三)、理清课文叙述顺序,整体感知课文。 1、学生默读课文,边读边想:课文哪些地方是写现在,哪些地方是写往事的? 2、学生自读往事这部分内容,说说事情的起因、经过、结果。 (四)、精读往事部分内容 1、学生默读这部分内容,找出描写"灯光"的句子,用笔勾画下来。 2、学生汇报自己勾画的句子,引导理解。 3、学生就这些重点句子自读质疑,互相讨论。 (1)、学生质疑:为什么看到这上千万盏灯,心头感到光明,感到温暖? (2)、学生质疑:郝副营长:“完全陷入对未来的憧憬里”,他在憧憬什么呢? 4、重点讨论:“这位年轻的战友不惜自己的性命,为了让孩子们能够在电灯底下学习,他自己却没来得及见一见电灯。”对这句话是怎样理解的? 课堂练习:“多好啊!”这句话在文中出现了三次,第一次

统编版四年级语文下册教案-第10课 绿

四年级语文下册教案-第10课绿 1.认识本课“挤、叉”2个生字,会写“瓶、挤、叉、挥”4个生字,正确书写“墨水瓶、墨绿、教练、指挥”等11个词语。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。了解作者所描绘的不同的“绿”。 3.感受作者对“绿”色的赞美,对春天的讴歌。 背诵诗歌,了解作者所描绘的不同的“绿”。 感受作者对“绿”色的赞美,对春天的讴歌。 相关图片、相关的课件 2课时 第一课时 一、激情导入。 1.课件出示诗歌《我爱这土地》: 同学们,请大家有感情地朗读。 2.同学们知道这首诗是谁写的吗?(艾青)(齐读课题) 作者简介:艾青(1910—1996),现、当代诗人。原名蒋海澄,笔名莪加、克阿、林壁等。浙江金华人。自幼由一位贫苦农妇养育到5岁回家。1928年入杭州国立西湖艺术学院绘画系。翌年赴法国勤工俭学。1932年初回国,在上海加入中国左翼美术家联盟,从事革命文艺活动,不久被捕,在狱中写了不少诗,其中的《大堰河——我的保姆》发表后引起轰动,一举成名。1935年出狱,翌年出版了第一本诗集《大堰河》,表现了诗人热爱祖国的深挚感情,泥土气息浓郁,诗风沉雄,情调忧郁而感伤。 3.同学们,绿色给人以无穷的美感,历来就是古代文人墨客歌咏的对象,这节课,我们就和艾青一起走进春天“绿意盎然”的画卷中!(板书课题) 二、自读课文,整体感知。 1.请同学们打开书自由读课文,注意读准字音,读通句子,读出节奏,并把生字词勾画出来多读几遍。 2.出示生词检查自学情况。 墨水瓶墨绿嫩绿淡绿粉绿集中交叉 教练指挥整齐节拍 3.指名再读生字词,教师正音。 4.生字书写指导。 5.学生朗读诗歌,边读边感受诗歌的节奏。 三、学习第一、二节。 出示句子: 好像绿色的墨水瓶倒翻了, 到处是绿的…… 到哪儿去找这么多的绿: 墨绿、浅绿、嫩绿、 翠绿、淡绿、粉绿…… 绿得发黑、绿得出奇; 1.指名读,“到处是绿的……”说明了什么?(这句话写了绿的颜色很多) 2.这么多的绿,有深有浅,文中省略号说明什么?(表示列举的颜色还有很多,给人留有想象的空间。) 3.这么多的绿又有什么特点呢?(发黑、出奇)如何理解这一特点?(“发黑”指颜色深。“出奇”写颜色绿得让人无法想象。) 4.有节奏朗读,想象绿的不同颜色。 第二课时 一、复习导入。 1.教师出示词语卡片,学生认读。 2.诗歌朗诵。 二、学习诗歌,读中悟绿。 自由朗读每小节诗歌,选择自己喜欢的小节反复朗读、感悟。

部编版六年级下册语文课外阅读专项练习(带答案)

专题五部编六年级下册课外阅读专项练习 一、百里不同风,千里不同俗 (一)边城(节选) 沈从文 边城所在一年中最热闹的日子,是端午,中秋和过年。三个节日过去三五十年前如何兴(xīng xìng)奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。 端午日,当地妇女小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右,全茶峒人就吃了午饭,把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒(dào dǎo)锁了门,全家出城到河边看划(huáhuà)船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。 河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终点。作比赛竞争。因为这一天军官税官以及当地有身分的人,莫不在税关前看热闹。划船的事各人在数天以前就早有了准备,分组分帮各自选出了若干身体结实手脚伶俐的小伙子,在潭中练习进退。船只的形式,与平常木船大不相同,形体一律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色长线,平常时节多搁在河边干燥洞穴里,要用它时,拖下水去。 每只船可坐十二个到十八个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的中部,船一划动便即刻蓬蓬镗镗把锣鼓很单纯的敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。 一船快慢不得不靠鼓声,每当两船竞赛到剧烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使人想起梁红玉老鹳河时水战擂鼓,牛皋水擒杨幺时也是水战擂鼓。凡把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,皆显出这一船合作的光荣。好(hǎo hào)事的军人,且当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。 1.用“\”画去文中多音字不恰当的读音。 2.把双重否定句“一船快慢不得不靠鼓声”改写成肯定句。 3.“鼓声如雷鸣”运用了的修辞手法,写出了.

人教版六年级下册语文第11课《灯光》教案

人教版六年级下册语文第11课《灯光》教案 教学目标: 1、我能读读记记“战地突击陷入憧憬阻击点燃性命焦急”等词语。 2、正确、流利地朗读课文,理清课文的表达顺序; 3、通过读课文,理解“多好啊!”在文中的作用;学习课文的写作方法,受到思想教育:懂得今天的幸福生活来之不易,要倍加珍惜。我能体会先烈无私奉献精神。 教学重难点: 1、正确、流利地朗读课文,理清课文的表达顺序; 2、学习课文的写作方法,受到思想教育:懂得今天的幸福生活来之不易,要倍加珍惜。教法学法指导: 引导学生自读自悟、合作交流 教学准备: 多媒体课件。 教学课时: 1课时。 教学过程: 创设情境: 你见过灯光吗?不管城市还是乡村的夜晚,灯光总把夜晚照亮如白昼,五光十色,闪烁迷离,带给人们光明的同时,也带来了她自己独有的美丽……让我们一起来欣赏一下灯光带给我们的震撼和遐想……

幻灯片播放: 灯光的美丽,震撼和遐想 谈话导入: 灯光,对我们来说,再也熟悉不过了:每当夜幕降临,我们有的在灯光下欢聚一堂,述说亲情;有的在灯光下愉快地做一次书中漫步;有的则徜徉于五彩缤纷的霓虹灯下,尽情地享受着休闲时光……可是,作家王愿坚却对灯光有着特殊的感受,因为在他的人生经历中,曾 经发生过一个有关灯光的感人故事。你想了解这个故事吗?让我们一 起学习课文《灯光》。 齐读课题:灯光 了解作者: 王愿坚(1929—1991),当代著名作家,山东诸城人。其主要代表作有短篇小说《粮食的故事》《七根火柴》《普通劳动者》《足迹》《路标》以及电影文学作品《闪闪的红星》(与陆柱国合著)等。感 兴趣的作品就找来读一读,今天我们一起来学习他的作品《灯光》! 明确学习目标: 1、利用工具书,联系上下文,学习生字,读准字音,理解词语; 2、正确、流利地朗读课文,理清课文的表达顺序; 3、理解“多好啊!”在文中的作用; 4、学习课文的写作方法,受到思想教育:懂得今天的幸福生活 来之不易,要倍加珍惜。自主学习: 请你快速地默读课文,想一想:课文讲了关于灯光的什么感人故事? 自学反馈: 用自己的话说一说课文主要讲了一件关于灯光的什么感人故事。 自主学习:

部编人教版四年级语文下册第10课《绿》优秀教案

10绿 教案设计 设计说明 《绿》一文运用文字的魅力用文学的形式描述了春天到处都是绿色,树木大地中的小草在春风的吹拂下来回摆动,风是绿的,水是绿的,世界充满了绿。绿是生命的颜色,是生命的象征。教学中,关注学生的阅读感受,抓住“读”这一学习手段,结合自己的生活经验,结合自己对绿、对生命的认识,进行美读诗歌的训练,在读中加深感悟,感受作者所表达的情感。 课前准备 教师准备:1.制作多媒体课件以及字卡、词卡。 2.查阅与作者相关的资料。 学生准备:预习生字词。 教学重难点1.识记生字新词,感受诗歌意境,熟读成诵。 2.了解现代诗极富想象等特点,体会诗歌的情感。 课时安排 2课时。 教学过程 第一课时 一、激发兴趣,引入新课 1.春姑娘悄悄地来到我们身边,大自然到处是一片绿色。你见过春天里什么样的景象? 2.学生交流看到的春色。 3.小草探出了头,树木发芽,田野变绿,放眼看去,到处都是绿,就好像…… 出示句子:好像绿色的墨水瓶倒翻了,到处是绿的…… 4.今天我们走进诗人艾青的《绿》,一起去感受绿。

5.板书课题。了解作者。 艾青,原名蒋海澄,现代诗人。1933年第一次用笔名“艾青”发表长诗《大堰河——我的保姆》,奠定了他诗歌上的基本艺术特征和在现代文学史上的重要地位。朴素、凝练、想象力丰富是艾青诗歌的一贯特点。《绿》是诗人写于20世纪70年代末期的一首抒情小诗。 设计意图:谈话引入,唤起学生的生活经验,激发阅读兴趣。 二、初读课文,集中识字 1.自由朗读课文,要求: (1)借助拼音读正确、流利,做到不添字、不漏字、不错字。 (2)选择自己读得不够正确、流利的小节,再仔细读一读。 2.交流自学效果: (1)春风姑娘要考考大家认识了哪些字。 瓶、挤、叉、挥。 ①学生自由认读,遇到读不准的字音,可以向同学请教。 ②指名认读生字,师生共同纠正字音,着重读准多音字“叉”的读音。 指导学生借助工具书,准确掌握多音字。 [chā] a.(—子)一头有两个以上长齿便于扎取东西的器具:鱼~|三齿~|粪~子。 b.用叉子扎取:~鱼。 c.交错:~着手站着。 d.形状为“×”的符号,表示错误或不同意等:反对的打~。 [chà][劈叉]两腿分开成一字形,臀部着地。是体操或武术动作。 [chǎ]分开,张开:~腿。

人教版六年级语文书下册课后习题答案

人教版六年级语文书下册课后习题答案 《学弈》选自《孟子·告子》。故事说明了学习应专心致志.不可三心二意的道理。《两小儿辩日》选自《列子·汤问》。故事体现了两小儿善于观察.说话有理有据和孔子实事求是的态度。 课后第3题: ①为是其智弗若与?曰:非然也。答:难道是因为他的智力不如别人好吗?说:不是这样的。 ②我以日始出时去人近.而日中时远也。答:我认为太阳刚出来的时候离人近一些.而中午的时候离人远一些。 ③孰为汝多知乎?答:谁说你的知识渊博呢? 2.《匆匆》 本文是现代著名作家朱自清写的一篇散文。本文围绕“匆匆”展开叙述.先写日子一去不复返的特点;再写自己八千多个日子来去匆匆和稍纵即逝.作者思绪万千.由景及人.叹息不已。最后.作者发出内心的感叹。表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。 课后第2题:“像针尖上一滴水滴在大海里.我的日子滴在时间的流里.没有声音.也没有影子。”答:作者把自己过去的八千多日子比喻成针尖上的水滴.把时间的流比喻成大海。日子显得多么的渺小.消逝得那么快.无声无息.无影无踪。表现出作者十分无奈的愁绪。 3.《桃花心木》 这是我国台湾著名作家林清玄的一篇散文。作者借树苗的生长.来比喻人的成长.写一个种树人让“树木自己学会在土地里找水源”的育苗方法.说明了在艰苦环境中经受生活考验.克服依赖性对人成长的重要意义。 课后第2题: ①不只是树.人也是一样.在不确定中生活的人.能比较经得起生活的考验.会锻炼出一颗独立自主的心。 答:“不确定”是指生活中不可预料的一些坎坷.曲折.磨难。生活中的“不确定”.比如生病.父母下岗.遇到自然灾难等。 ②种树的人不再来了.桃花心木也不会枯萎了。 答:因为种树人不定期.不定量地给树浇水.就是让树木适应环境.把很少的养分转化成巨大的能量.学会自己在土地里找水源.深深扎根.茁壮成长。所以种树人不再来了.桃花心木也不会枯萎了。 6.《北京的春节》 本人作者——著名语言大师老舍先生.给我们描绘了一幅幅北京春节的民风民俗画卷.展示了中国节日习俗的温馨和美好.表达了自己对传统文化的认同和喜爱。文章以时间为经线.以人们的活动为纬线结构全文。作者先介绍北京的春节从腊月初旬开始了:人们熬腊八粥.泡腊八蒜.购买年货.过小年……做好过春节的充分准备。紧接着.详细描述过春节的三次高潮:除夕夜家家灯火通宵.鞭炮声日夜不绝.吃团圆饭.守岁;初一男人们外出拜年.女人们在家接待客人.小孩逛庙会;十五观花灯.放鞭炮.吃元宵。最后写正月十九春节结束。 10.《十六年前的回忆》 本文通过李大钊被捕前到被捕后的回忆.展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质.表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。除开头外.文章是按被捕前.被捕时.法庭上.被害后的顺序来叙述的。被捕前写父亲烧掉文件和书籍.工友阎振三被抓.反映出形势的险恶与处境的危险;被捕时写了敌人的心虚.残暴与父亲的处变不惊;法庭上描写了李大钊的镇定.沉着;被害后写了全家的无比悲痛。 重点句子的理解: ①父亲是很慈祥的.从来没骂过我们.更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙.对我的问题总是很感兴趣.总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么.父亲竟这样含糊地回答我。 答:因为当时的局势十分严重.不是同孩子谈心的时候.而且像防止革命的书籍和文件落到敌人手里这样的事情.也不是几句话能说清楚的。这里写出了李大钊同志对待亲人慈爱和善与对待工作认真严肃两个方面的统一。 ②“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候.这里的工作多么重要。我

四年级下册语文第10课练习

10※黄河是怎样变化的 [学习目标] 正确、流利地朗读课文,把握课文主要内容,体会重点语句。了解黄河的过去和现在,知道黄河变化的原因及其内在的联系,从中受到启示,培养保护大自然的意识。并收集有关黄河的资料,激发保护母亲河的社会责任感。 [尝试运用] 一、用“﹨”划去加点字错误的读音。 决.口(jué qué)繁衍.(yán yǎn)江淮.( huái huǎi)折.腾( zhēshé)侵.蚀(qīn jìn)几亩.( mǔ mǒu)苦难.( nán nàn )叫苦不迭.(shí dié) 二、从文中找出恰当的词语填空。 ()的苦难()的水灾()的保护层 ()的植被()地开垦( )地流进 三、判断下列句子所用的修辞方法。 1.黄河是中华民族的摇篮。() 2.像这样一条多灾多难的祸河,怎么能成为中华民族的“摇篮”呢?() 3.可是,后来黄河变了,它开始变得凶猛暴烈起来。()[巩固运用] 一、仿照例子写词。 例:不折不扣 成百上千 二、按要求写句子。 1.像这样一条多灾多难的祸河,怎么能成为中华民族的“摇篮”呢?(给句子换一个说法,使其意思不变。) 2.黄河变好的梦想一定能成为现实。(缩句) 3.行动起来,拯救黄河。(设计一条保护黄河的公益广告语) 三、认真读课文,思考:黄河发生变化的原因有哪些? 四、阅读课文片段,完成练习。 说来有趣,在数千年到数万年前,黄土高原nǎi zhì()黄河流域,自然条件是很好的,可与今日的江淮流域媲美。那时候,黄河流域qì h?u wēn nuǎn( ),森林茂密,土地肥沃,yóu qí( )是下游一带自然条件更好。因此,我们的祖先才 xu

人教版六年级语文下册课后习题答案集

人教版六年级语文下册课后习题答案 1课:《学弈》译文 弈秋,全国最擅长下棋的人。他教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总想着天上有天鹅将要飞过,想拉弓搭箭把它射下来。虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个人。是他没前一个人聪明吗?回答:不是的。 《两小儿辩日》译文 孔子到东方游历,途中看见两个小孩在争论。就问他们在辩论什么。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远。”另一个小孩却认为太阳刚出来时离人远,而正午时离人近。前一个小孩说:“太阳刚出来时大得像车上的篷盖,等到正午时就像盘子碗口那样小,这不正是远的显得小而近的显得大的道理吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来时清清凉凉,等到正午时就热得像把手伸进热水里一样,这不正是近的就觉得热,远的就觉得凉的道理吗?” 孔子听了,不能判断谁是谁非。两个小孩嘲笑说:“谁说你的知识渊博呢?” 2课: 一、作者对生活的真实感悟。文章第一段用对比的手法写出了日子一去不复返的特点。捉住燕子有再来的时候,杨柳有再青的时候,桃花有再开的时候,唯有时光不再来,一去无回。“我们的日子为什么一去不复返呢?”一句,看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法留它的无奈和对已逝日子的深深的留恋。第二段,写作者自己的八千多个日子无声无息地消失了,表达了作者的无限感慨。第三段作者以他细腻而独特的笔触,具体写出了日子是怎样的去来匆匆和稍纵即逝。最后作者写出了自己对人生的思索,他反躬自问:“在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?”思索的结果是明确的,他不甘心虚度此生:“我赤裸裸来到这世界,转眼间也将要赤裸裸的回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊?”结尾一句,照应开头,突出了作者关于时光匆匆的感慨,引人深思。 二、作者在文中的多处地方运用了各种修辞手法。例如,燕子“再来”,杨柳“再青”,桃花“再开”,“日子从水盆里过去”,“从饭碗里过去”这些句子用了排比手法;时间能“跨”能“飞”,这是用了拟人手法。说过去的日子“如轻烟”“如薄雾”,这是用了比喻手法。使文章读起来,更增添了时光飞逝的感觉。文中还巧妙地运用大量的叠词,如“匆匆”“默默”“斜斜”“白白”“茫茫然”“赤裸裸”“轻轻悄悄”“伶伶俐俐”。而且大多数句子都是一些短句,简朴、轻灵,使读者读起来的时候令人感到格外的轻巧,婉转,有清秀之气,越读越爱读。 3课: 1、朗读课文,说说种树人哪些做法令作者感到奇怪,他为什么要这样做? 答:树苗种下来以后,他常来浇水。奇怪的是,他来的并没有规律,有时隔三天,有时隔五天,有时十几天才来一次;浇水的量也不一定,有时浇得多,有时浇得少。更奇怪的是,桃花心木苗有时莫名其妙地枯萎了。所以,他来的时候总会带几株树苗来补种。种树人这样做,是在超前意识树苗适应环境,自我生长的能力,让树苗自己学会在土地里找水源,以便在恶劣的自然环境下能够顽强地生存。 2、(1)不只是树,人也是一样,在不确定中生活的人,能比较经得起生活的考验,会锻炼出一颗独立自主的心。(这里的“不确定”是什么意思?联系生活实际,你能想到哪些“不确定”) 答:不确定:生活中一些不可预知的坎坷,磨难,挫折等。在上学时,可能成绩会下降,所

人教部编版六年级语文下册《第11课 十六年前的回忆》(随堂练习)(附答案)word版

第11课十六年前的回忆 一、读拼音,写词语。 chōu tìjūn fábìmiǎn zhíxíng kǔxíng móguǐfěi tújūliú 二、形近字组词。 绞()刑()峻()僻()砖()较()形()竣()避()传()三、品析句子。 父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?” “轻易”的意思是________,不能离开北京的原因是__________________。画横线的句子是一个________句,这句话表现了父亲_________________。 四、理解句子。 “父亲不慌不忙地从抽屉里取出一只闪亮的小手枪,就向处走。”对这句话理解不正确的一项是() A.这句话是对父亲的动作描写。 B.“不慌不忙”突出李大钊面对危险时镇定自如的态度。 C.从父亲取出小手枪往外走的行动,说明父亲没有做好准备。 五、按要求写句子 1.仿写句子。 书籍是一把钥匙,打开智慧的大门。 书籍是_______________________。 书籍是_______________________。 2.法官命令把我们押下去。(改为“被”字句)

_________________________________ 3.父亲被军阀杀害了。(改为“把”字句) _________________________________ 六、根据课文内容填空。 《十六年前的回忆》作者是________,写于________年,正值李大钊同志遇难十六周年。文章写的是________的事,主要写了李大钊同志牺牲前后的事,按________、________、________、________顺序记叙的。条理清晰,结构严谨。 七、课内阅读。 父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。 1.“父亲”指__________,“伟大的力量”指_________________。 2.在法庭上,父亲的脸上为什么是“非常安定,非常沉着”的? _______________________________ 3.父亲在法庭上的表现,让你想起了哪些来形容英雄人物品质的成语?请写出两个。 _______________________________ 八、阅读短文,完成练习。 母亲的眼泪 母亲很贤淑,且性格坚毅。她不像有的女人,动不动就一把眼泪一把鼻涕。在我的记忆中,母亲只流过三次眼泪。一次是我正念小学四年级。那时我们家很穷,我一年四季都打赤脚,寒冷的冬天,我的脚背上裂开了一道道口子,一走动,殷红的血球就直往外滚。晚上围在冒着浓烟的火塘边,劳累了一天的母亲用热水帮我洗去脚上的污垢。然后就把我伤痕累累的双脚抱在怀里轻轻揉搓…… 见到母亲第二次流泪时,我已快念完高中。我莫名其妙地病倒了,病因无法确诊。一个星期,我都处于昏迷状态,滴水未进……醒来后,我就再也没有昏迷,并奇迹般地一天天好起来了。 母亲第三次流泪是为我考取了大学,家里却无法为我准备像样的行李而发愁……她折叠着的毡条年纪比我还大,上面层层叠叠地印满了地图似的尿痕。母亲边折边流泪。我也鼻子酸酸的,我平生第一次吃甜食吃出了咸味。

最新小学三年级下册语文生字组词(第1~10课)

小学三年级下册语文生字组词(第1~10课) 【导语】生字词是阅读文章的基础,生字词不过关怎能提高学生阅读质量,感受文章作者所要表达的思想。同时生字词在考试中也占一定比例。小学阶段生字词在语文教学中占非常重要的作用。以下是整理的《小学三年级下册语文生字组词(第1~10课)》相关资料,希望帮助到您。小学三年级下册语文生字组词(第1~5课)第1课燕(燕子)(燕雀)(海燕)(劳燕分飞) 聚(聚集)(聚会)(聚精会神)(物以类聚) 增(增添)(增高)(增强)(与日俱增) 掠(掠过)(掠影)(掠夺)(掠取) 稻(水稻)(稻草)(稻草)(稻谷飘香) 尖(笔尖)(针尖)(刀尖)(尖嘴猴腮) 偶(偶尔)(偶数)(木偶)(玩偶) 沾(沾满)(沾水)(沾湿)(沾沾自喜) 圈(眼圈)(圈地)(铁圈)(可圈可点) 漾(漾起)(荡漾)(漾出) 倦(疲倦)(厌倦)(诲人不倦)(孜孜不倦) 符(音符)(符号)(符合(护身符) 演(演奏)(演戏)(演变(演练) 赞(赞成)(赞助)(赞同(赞不绝口) 第2课 咏(歌咏)(吟咏)(咏雪)(咏梅)

碧(碧草)(碧绿)(金碧辉煌)(碧波荡漾) 妆(梳妆)(化妆)(红妆)(粉妆玉砌) 裁(裁缝)(裁判)(裁决)(别出心裁) 剪(剪纸)(剪裁)(剪除)(剪刀) 滨(海滨)(湖滨)(滨海)(滨江) 紫(紫菜)(紫红)(青紫)(万紫千红) 第3课 荷(荷花)(荷包)(荷塘)(荷兰豆) 挨(挨近)(挨边)(挨次)(挨个儿) 莲(莲子)(采莲)(雪莲)(莲蓬) 蓬(莲蓬)(蓬松)(蓬头垢面)(朝气蓬勃) 胀(肿胀)(膨胀)(肚子发胀)(热胀冷缩) 仿(仿佛)(相仿)(模仿)(仿生学) 佛(fú)(仿佛) 佛(fó)(佛像)(大佛) 裳(衣裳) 翩(翩翩)(翩然)(风度翩翩)(翩翩起舞) 蹈(舞蹈)(赴汤蹈火)(手舞足蹈)(重蹈覆辙)蜻(蜻蜓)(绿蜻蜓) 蜓(蜻蜓)(蜻蜓点水) 第5课 翠(翠绿)(珠翠)(青翠欲滴)(苍松翠柏)

四年级语文下册第10课《绿》图文讲解

知识点 教材分析: 艾青的诗歌《绿》运用文字的魅力用文学的形式描述了春天到处都是绿色,树木大地中的小草在春风的春拂下来回摆动,风是绿的,水是绿的,世界充满了绿。绿是生命的颜色,是生命的象征。绿是自然的颜色,是希望,是慰安,是快乐!艾青先生的名诗《绿》,更是写出了绿的摇曳、绿的美幻,绿的闻风而动,乃至绿的生命。绿色真是具有永恒的魅力! 作者介绍: 艾青 (1910年3月27日—1996年5月5日)原名蒋正涵,字养源,号海澄,出生于浙江金华,现当代文学家、诗人。主要作品有《艾青诗选》《归来的歌》《北方》《大堰河——我的保姆》《我爱这土地》《艾青诗选》等。1985年获法国文学艺术最高勋章。 我会写: 瓶:花瓶酒瓶水瓶瓶颈守口如瓶 挤:拥挤排挤挤牙膏挤牛奶挤眉弄眼 叉:交叉叉鱼鱼叉铁叉叉烧叉车 挥:指挥挥动挥霍大笔一挥挥汗如雨 形近字: 挤(拥挤)济(人才济济)叉(交叉)杈(树杈) 挥(挥手)辉(光辉) 多音字: 倒:dào倒车dǎo摔倒 重:chóng重复zhòng重要 叉:chā交叉chǎ叉着腿chà劈叉 近义词: 【出奇】特别;不平常。 【重叠】(相同的东西)一层层堆叠。 【交叉】不同事物有部分相同,重合。 【指挥】发令调度。 【节拍】音乐中每隔一定时间重复出现的有一定强弱分别的一系列拍子,是衡量节奏的单位。 反义词: 集中——分散整齐——杂乱 理解词语: 【出奇】特别;不平常。 【重叠】(相同的东西)一层层堆叠。 【交叉】不同事物有部分相同,重合。 【指挥】发令调度。 课内词语: 墨绿嫩绿集中交叉教练指挥

整齐节拍 段落大意: 第一部分(1~3):写世界充满了丰富多彩的绿。 第二部分(4~5):写绿色聚集重叠的静姿和动态。 课文主题: 这首诗运用文字的魅力,用文学的形式描述了春天到处都是绿色的情景,绿是生命的颜色,是生命的象征。表达了诗人对“绿”的喜爱和赞美,对春天、生活、生命的热爱。 问题归纳: 1、诗中呈现了哪些绿色,有什么特点? 这些绿色的特点是绿得发黑,绿得出奇。 2、想象这些绿色集中在一起是一幅怎样的画面? 一场春雨润醒了小草,田野里小草破土而出,远远望去一片嫩绿;润绿了杨柳,杨柳摆动着腰肢,随风舞蹈。润动了河水,碧绿的河水,犹如一面绿色的大镜子,倒影出我们的笑脸,倒映这两岸的翠柳。一阵清风吹过,笑脸没了,翠柳的身姿也凌乱了。 3、这首诗表达了诗人什么样的思想感情? 表达了作者热爱春天、热爱生活、热爱生命的思想感情。 同步练习1 一、辨字组词。 蹈()练()叉()按() 稻()炼()又()案() 二、写出下列词语的近义词。 交叉()节拍()整齐()飘动() 重叠()指挥()集中()出奇() 三、按要求改写句子。 1.所有的绿就整齐地按着节拍飘动在一起。(缩句) 2.所有的绿被春天集中在一起。(改为把字句) 四、读下面的短文,完成练习。 好像绿色的墨水瓶倒翻了到处是绿的……到哪儿去找这么多的绿:墨绿、浅绿、嫩(nèn)绿、翠绿、淡绿、粉绿……绿得发黑、绿得出奇;刮的风是绿的,下的雨是绿的,流的水是绿的,阳光也是绿的。所有的绿集中起来,挤在一起,重叠在一起,静静地交叉在一起。突然一阵风,好像舞蹈教练在指挥(huī),所有的绿就整齐地按着节拍飘动在一起…… 1.按要求写词语。 (1)从文中摘抄出表示“绿”的词语。 __________ __________ __________ __________ __________ __________ (2)再仿写两种绿。 橄榄绿 __________绿__________绿

人教部编版六年级下册语文-8.匆 匆 教材课后习题答案

人教部编版小学语文教学资料 8.匆匆 1.有感情地朗读课文。背诵课文。 〔名师来指导〕首先认真阅读课文解决生字词,做到正确流利 地朗读课文,然后多读几遍,融入自己的情感,达到有感情朗读课文的目的。 这篇抒情散文语言清秀隽永,篇幅短小精悍,是积累语言的良好素材。应在熟读的基础上,试着背诵全文。另外,还应抓住文章的行文线索,以便条理清晰地进行背诵课文。 2.课文中有两处使用了一连串的问句,找出来读读,说说表达了作者怎样的内心感受,体会这样表达有什么好处。 〔答案大家找〕(1)“但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们吧:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了吧:现在又到了哪里呢?”这一连串的发问,表达了作者对时光逝去而又无法挽留的无奈和对已逝日子的深深留恋。 (2)“我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸地回去吧?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊?”这三个问句是点睛之笔,写出了作者对人生的思索,表达了作者感慨时光流逝、不甘虚度年华的强烈感情。文中一连串的问句像一条线, 在全文中巧妙地起到了牵引情感的作用,层层紧扣,深化了主题。 3.时间的流逝本是人们司空见惯的平常现象,为什么作者能写得如此感人?读了课文,你对时间的流逝有什么感触?仿照课文第3自然段,用一段话把你的感触写下来。

人教部编版小学语文教学资料 〔答案大家找〕 (1)作者运用了设问、比喻、排比、拟人等多种修辞手法,将不易察觉的时光流逝写得非常形象生动,富有感染力。 (2)仿写示例:去的尽管去了,来的尽管来着,去来的中间,又怎样地匆匆呢?学习的时候,日子从书本里流逝;发呆的时候,日子从那美丽的风景中飘过;骑车的时候,日子从耳边呼呼的风声中过去。

人教版六年级语文下册第11课

11课《灯光》导学案教学设计灯光 一、教学目标: 1.学习本课生字新词。 2.抓住重点词句读懂课文,理解先烈对未来的美好憧憬和为此做出的贡献,懂得今天的幸福生活来之不易,应该倍加珍惜。 3.有感情地朗读课文。 二、教学重点: 1.从郝副营长在激战前的神情和谈话,理解先烈的广阔胸怀和对未来的美好憧憬。 2.从郝副营长在战斗中舍身为后续部队引路的壮举,理解先烈的无私奉献精神。 三、教具:生字新词卡片、电视 四、教学过程: (一)导语: 《灯光》这篇课文给我们描述了一个动人的故事,它是谁写的呢?(王愿坚)王愿坚是当代著名的作家。1945年参加八路军。在抗日战争和解放战争中,当过随军记者,解放后创作了不少革命历史题材小说。《闪闪的红星》这部电影的编剧就有他一个。 (二)指名按自然段读课文(读后评议,纠正错误,认识生字词) (三)理清课文叙述顺序,整体感知课文。 1.学生默读课文,边读边想:课文哪些地方是写现在,哪些地方是写往事的? (全文一头一尾是写现在,中间大部分是写往事。即第一、二自然段和最后自然段写的是现在,其余写的都是往事。)

2.学生自读往事这部分内容,说说事情的起因、经过、结果。 学生自己先想一想,然后同桌互相说一说。再请几个学生装在全班说说,然后组织学生评议。 (四)精读往事部分内容 1.学生默读这部分内容,找出描写“灯光”的句子,用笔勾画下来。 2.学生汇报自己勾画的句子。 广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑,使人心头感到光明,感到温暖。 书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。他注视着那幅图,默默地沉思着。 他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说:“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮和灯光底下学习,该多好啊!”他把头靠胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入对未来的憧憬里。 这位年轻的战友不顾自己的性命,为了让孩子们能够在电灯底下学习,他自己却没有来得及见一见电灯。 在天安门前璀璨的华灯下面,我又想起这位亲爱的战友来。 3.学生就这些重点句子自读质疑,互相讨论。 (1)学生质疑:为什么看到这上千万盏灯,心头感到光明,感到温暖? (“万盏灯”——这么多得灯,大放光明,广场周围还有许多“宏伟的建筑”,说明祖国的建设突飞猛进,所以心头感到光明,感到温暖。) (2)学生质疑:郝副营长:“完全陷入对未来的憧憬里”,

(部编版)六年级语文下册课后练习答案

1北京的春节 1、文中哪些部分是详写?哪些部分是略写? 课文在详略处理上非常恰当,其中“腊八”“除夕”“正月初一”和“正月十五”这四天的情景写得比较详细。而对于“腊月二十三过小年”“正月初六”“正月十九”这三天的情景描写得相对简略些,这样处理使文章重点突出,详略得当。有利于读者对北京人过春节的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。 2、联系实际说说:你是怎么过春节的? 例:我每年除夕都和爸爸贴对联,贴窗花,晚上放鞭炮,看春节联欢会,守岁。正月初一早上要吃饺子,给长辈拜年,收压岁钱。 3、读一读,注意加点的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。 a、孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。 采用北京话口语,调动了艺术表现力。 b、腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。 闲在:清闲自在。反映出老北京人热爱生活,追求美好生活的心愿。 4、下面的“阅读链接”也写了过春节的事情,读一读,想想与老舍笔下的春节有什么不同,和同学交流。 《过年》这篇短文写“我小时候并不特别喜欢过年”,“天天打扫剩菜”,守岁“困得低枝倒挂,哪有胃口去吃”,写出了与课文不

同的另一种感受。《除夕》这篇短文介绍了南方福建的过年的习俗:腊月二十九这一天大忙特忙,迎新送旧,忙围炉的年饭。重点描述一家人在这一天的忙碌,字里行间流露出对生活的热爱。 《北京的春节》中的除夕则是赶做年菜,穿起新衣,贴对联、年画。除夕夜家家灯火通宵,鞭炮声日夜不绝。赶回家吃团圆饭、守岁。文章语言通俗易懂,写出了人们对生活的热爱,对除夕这一天热闹场景的描写井然有序。 课外拓展: 与“春节”有关的古诗: 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。——王安石《元日》 故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。——高适《除夜作》 儿童强不睡,相守夜欢哗。——苏轼《守岁》 半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符。——陆游《除夜雪》 小练笔:用上“有的……有的……有的……”写一写你眼中的元宵节元宵节的晚上,彩灯无数,有的像燃放的彩球,有的像展翅的蝴蝶,有的像翩翩少女…… 2腊八粥 1、朗读课文,一边读一边想象八儿的馋样儿。

【部编版】六年级下册语文第10课《古诗三首》精品教案

第四单元集体备课 本单元围绕“革命理想”这一主题,安排了《古诗三首》《十六年前的回忆》《为人民服务》《金色的鱼钩》四篇课文。《古诗三首》用托物言志的表达方法,表达了诗人们的抱负和志向;《十六年前的回忆》通过作者的回忆,描写了革命先驱李大钊同志牺牲的经过;《为人民服务》是毛泽东为纪念张思德同志所写的一篇演讲稿;《金色的鱼钩》讲述了发生在红军过草地时的一个真实感人的故事。 单元语文要素在课文中的梯度序列 内容 课时 教学要点 古诗三首 2 1.会写并掌握26个生字,正确读写62个词语。 2.正确、流利地朗读课文,理解课文内容,体会人物品质。 3.学习并背诵《古诗三首》,学习托物言志的表达方法;学习 《十六年前的回忆》,了解前后照应的写法,关注人物神态、 语言和动作的描写,体会革命先驱李大钊同志的高贵品质;学 习《为人民服务》,初步感知议论文的写作方法,树立为人民 服务的精神;学习《金色的鱼钩》,体会老班长忠于革命、无 私奉献的品质。 十六年前的回忆 2 为人民服务 2 金色的鱼钩 1 口语交际 1 1.选择生活中的某一场合,进行即兴发言。 2.理清思路,注意说话的场合和对象。

10 古诗三首 ?教学目标 1.读准“燕、劲”等字的读音,会写“络、锤”等字,默写《竹石》。 2.结合注释、查阅资料,加深对古诗的理解,正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗。 3.体会诗人的情感及诗人所咏事物背后抒发的志向。 ?教学重难点 理解诗句的含义,背诵古诗,体会诗人抒发的情感。 ?教学策略 1.指导朗读 古诗大多讲究押韵,这一特点体现在朗读上就表现为朗朗上口,有鲜明的节奏感且韵味十足。因此,在本课教学中,我通过多种形式引导学生在读中感悟古诗的节奏、韵律,从而培养他们的语感。有了前面的朗读、感悟的铺垫,后面的背诵自然水到渠成。 2.借助注释 为了体现“诗意的古诗”,在设计中,我力求引导学生进行有效的、必要的理解。让学生先借助注释弄清字词意思,再大致说说诗句的意思,最后让学生一边读一边想象画面,在体验中感悟诗情。 ?教学准备 1.预习提纲:完成对应课文预习作业。 2.准备资料:多媒体课件。 ?教学课时2课时 第1课时 《马诗》 ?课时目标 1.学习《马诗》,读准“燕”字的读音,会写“络”字,有感情地朗读古诗。 2.了解古诗大意,并在此基础上背诵古诗;感受诗人的豪情壮志和渴望立功报国的赤子之心。

三年级语文下册第10课

三年级语文下册第10课《大作家和小老师》 一、选字填空 1、毫毛自豪豪杰 2、联系连续联合 二、连话并加标点 1、一个人不论取得多么大成就,都不能自夸。 2、春雨给春天的大地带来万紫千红。 三、根据课文内容填空。 1、小姑娘白白胖胖,一对大眼睛很有神,头上扎着大红蝴蝶结,真是可爱极了。 2、英莫斯科 四、阅读,完成练习 1、(省略) 2、骄傲谦虚骄傲 3、娜塔沙萧伯纳 4、画第一句 1、画第2自然段最后一句,和全文最后一句。 变化原因是为儿子没有说谎而高兴。 2、因为屠格涅夫说的是真话,是个诚实的孩子。 3、是个诚实的孩子 三年级语文下册第11课《赶海》 一、选择正确读音或汉字 暑假(读音)似的好像战利品选第2个其余选第一 二、选择合适的词填空 1、支只个员 2、哦哎嘿咦 三、照样子,把话写具体 1、辽阔的奇妙 2、西边的快要 四、完成练习 1、好因为这样写首尾呼应 2、捞鱼捉海星抓大虾捡贝壳 3、每当唱起这首歌便想起童年赶海的趣事。 五、阅读片段,完成练习 1、赶海的过程。 2、副倒数第2句。 一只大虾一员武将生动形象有趣 3、抓来的敌人大虾 4、逗船头溅起的浪花吟唱着欢乐的歌儿。

三年级语文下12、《荷花》 一、换字,组词 济南 饱胀张开 裂开例子 舞蹈水稻 莲蓬缝隙 翩翩起舞偏旁 二、填词造句。 1、一就 2、如果,那 3、不是,是 他一听到这个消息,就高兴得跳了起来。 三、给加点字选择正确读音。 1,,⑵⑶ 2,⑵⑶⑴ 四、阅读,完成练习 1、全选第一个。 2、荷花生命力茂盛。 3、第2句。 荷叶大圆盘。颜色,形状,碧绿大圆盘。 4、 3 才开两三片的,花瓣全展开的,花骨朵 五、按课文内容填空,回答问题。 1、填空省略 大自然大自然 2、填空省略 三年级语文下13、《古诗两首》 一、介绍带点字。 1、包含 2、河流 3、好像 二、填表 读音全选第2个。 字义全选第一个。 三、背诵填空。 1、唐,李白,望庐山瀑布。夸张。 2、杜甫,黄翠白青,春天。湛蓝的,碧绿的,在柳树上鸣叫。飞上青天。

【新教材】部编版四年级语文下册第10课《绿》教案

10 绿 ?教学目标 1.认识“挤、叉”2个生字,会写“瓶、挤”等4个字,正确读写“墨绿、嫩绿”等8个词语。 2.通过反复朗读课文,理解诗歌大意,感受诗歌意境,熟读成诵。 3.了解现代诗极富想象等特点,体会诗歌的情感。 ?教学重难点 1.识记生字新词,感受诗歌意境,熟读成诵。 2.了解现代诗极富想象等特点,体会诗歌的情感。 ?教学策略 1.字词教学 本课要求会认2个生字,会写4个字和8个词语,学生根据以前学过的方法,可以进行自主学习。“叉”读“chā”,要读准,重点指导书写“瓶”右边的“瓦”。 2.阅读理解 通过不同形式的反复朗读,以及情境创设、补白想象、补充资料等教学策略,去感受现代诗朗朗上口、富有节奏的特点。 3.表达运用 在反复诵读中培养学生的语感,体会诗歌的韵味,感受诗人的情感,通过想象画面、对比阅读感受 诗意、诗情。 ?教学准备 1.预习提纲:完成《状元大课堂·好学案》对应课文预习作业。 2.准备资料:多媒体课件。 ?教学课时2课时 第1课时 ?课时目标 1.认识“挤、叉”2个生字,会写“瓶、挤”等4个字,正确读写“墨绿、嫩绿”等8个词语。 2.通过反复朗读课文,理解诗歌大意,感受诗歌意境,熟读成诵。

?教学过程 板块一诗文引路,入《绿》之境 1.图画导入。 (1)师导入一组由各种绿色绘制而成的图画。(课件出示青山绿水、禾苗、竹林、绿树等图) ①师:看到这样一组图画,你想说些什么? ②示例:看到这一片绿色的景象,很自然地想起奶奶家的那片竹林,一场春雨过后,一个个手指大小的嫩绿嫩绿的“小脑袋”就从土里探出来,可有意思了。 (2)师小结:这生机勃勃的绿景实在让人赏心悦目。绿是春天的象征,是希望的象征。绿给人以无穷的美感,历来就为文人墨客所歌咏。 (3)你知道哪些带有“绿”的诗词? 示例:绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。 2.引入课题。 (1)师引导:诗人艾青也喜欢“绿”,他笔下的“绿”,更是千娇百媚、风情万种。这节课,我们就和艾青一起走进春天“绿意盎然”的画卷中! (2)板书课题,(板书:绿)生齐读课题。 (3)师述:这节课,我们继续学习诗歌,继续用美丽的眼睛看世界。(出示课件) 诗歌,让我们用美丽的眼睛看世界。 (4)全班齐读。 【设计意图】本板块以吟诵含有“绿”的诗词为引,带领学生进入绿的意境,在旧知与新知、古诗与新诗中架起一座桥梁,激发学生的学习热情。 板块二初读课文,检查预习 1.作者简介。 (1)课件出示作者简介。 (2)师指名读。 (3)师:读了简介,你对作者有哪些了解?根据自己查找的资料,谁想补充说明一下? 2.生听课文朗读音频,注意节奏和停顿。 3.生自由读课文,圈出生字新词。 4.检查预习。