野生菌中毒防治知识小结

宣威镇卫生院预防野生菌中毒培训工作

小结

根据省卫生厅《关于认真做好预防食用野生菌中毒宣传工作的紧急通知》(黔卫发电〔2013〕52号)文件精神与麻江县卫生局相关工作要求,为切实抓好我镇此项工作,防止中毒事件的发生,我院认真组织做好各项传宣工作,现总结如下:

一、召开培训会,安排相关工作

于2014年6月25日组织全院职工及村级卫生人员对预防食用野生菌中毒进行宣传培训会。会上,王友东院长传达了县相关文件精神,并组织学习了相关知识,加强医务人员对野生菌中毒的认识,提高对野生菌中毒救治能力和应急处理水平。

二、张贴宣传标语,提高群众的警惕性

在路边过往人群易看到的地方张贴宣传标语,警醒群众,对不认识的,不食用过的野生菌、野生菜不要随意采食,以减少相关食物中毒事件的发生。

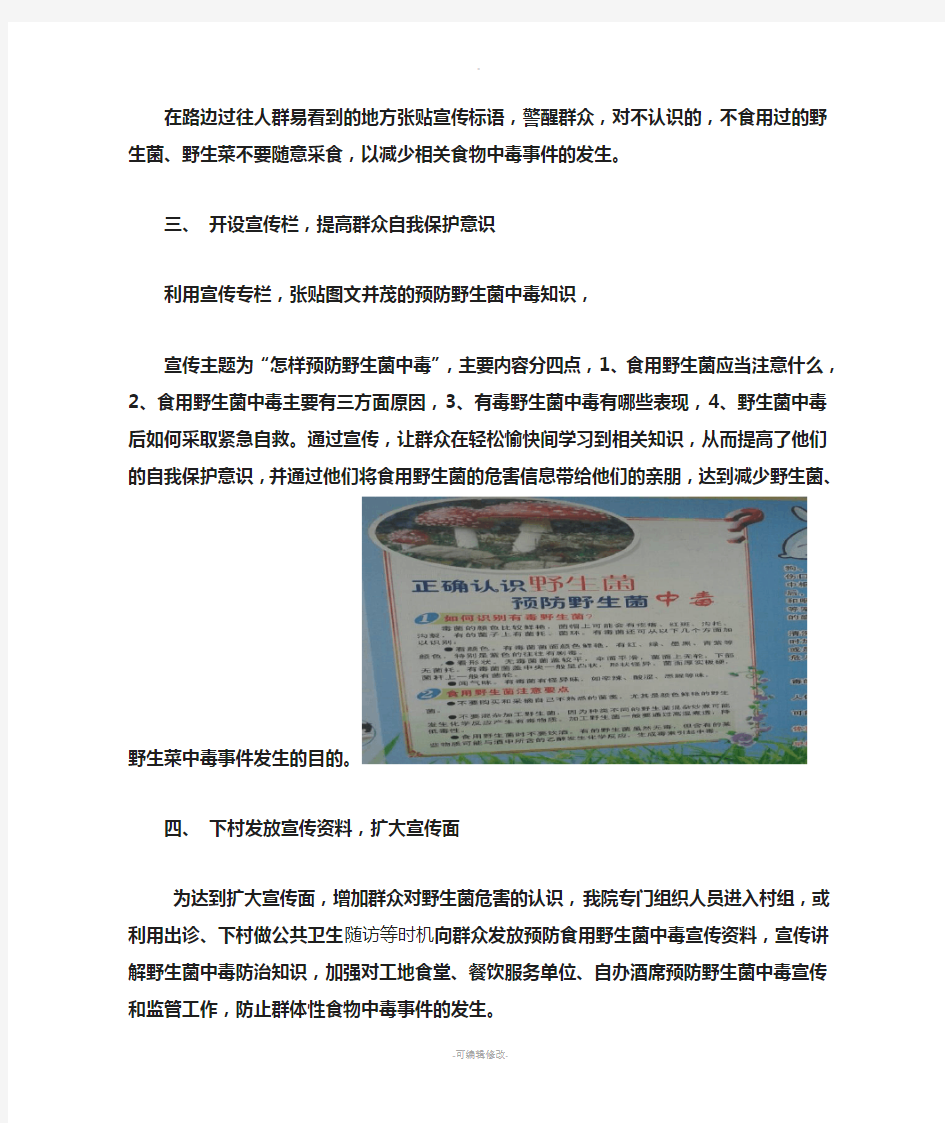

三、开设宣传栏,提高群众自我保护意识

利用宣传专栏,张贴图文并茂的预防野生菌中毒知识,

宣传主题为“怎样预防野生菌中毒”,主要内容分四点,1、食用野生菌应当注意什么,2、食用野生菌中毒主要有三方面原因,3、有毒野生菌中毒有哪些表现,4、野生菌中毒后如何采取紧急自救。通过宣传,让群众在轻松愉快间学习到相关知识,从而提高了他们的自我保护意识,并通过他们将食用野生菌的危害信息带给他们的亲朋,达到减少野生菌、野生菜中毒事件发生的目的。

四、下村发放宣传资料,扩大宣传面

为达到扩大宣传面,增加群众对野生菌危害的认识,我院专门组织人员进入村组,或利用出诊、下村做公共卫生随访等时机向群众发放预防食用野生菌中毒宣传资料,宣传讲解野生菌中毒防治知识,

加强对工地食堂、餐饮服务单位、自办酒席预防野生菌中毒宣传和监管工作,防止群体性食物中毒事件的发生。

宣威中心卫生院

2014年6月25日

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

预防野生菌中毒的主题班会教案

预防野生菌中毒的主题班会 班级: 执教人: 时间: 教学目标: 1. 如何辨别有毒野生菌 2. 食用野生菌中毒主要有三方面原因 3. 有毒野生菌中毒有那些表现 4. 野生菌中毒后如何采取紧急自救 5不要乱捡野生菌吃 教学重难点: 1. 如何辨别有毒野生菌 2不要乱捡野生菌吃 3. 野生菌中毒后如何采取紧急自救 教学过程: 一、师讲解怎样预防野生菌中毒 二、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形:一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 闻气味:毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 牛奶试验:将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 三、食用野生菌中毒主要有三方面原因 (一)误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有10余种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来。人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 (二)加工环节出现失误。加工可食用野生菌的过程中,如果菌子未熟透或者这些菌子粘到其它器皿上,一旦吃到这些菌子,就可能发生中毒。

(三)一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物,误食这种地方采来的菌子,也很容易导致中毒。 四、有毒野生菌中毒有那些表现: (一)胃肠炎型。可能由类树脂物质、胍啶或毒蕈酸等毒素引起。潜伏期10分钟到五六个小时,表现为恶心、剧烈呕吐、腹痛、腹泻等。病程短,治愈后一般良好。 (二)神经精神型。引起中毒的毒素有毒蝇碱、蟾蜍素和幻觉原等。潜伏期6-12小时。中毒症状除有胃肠炎外,主要有神经兴奋、精神错乱和抑制,也可有多汗、流涎、脉缓、瞳孔缩小等。病程短,无后遗症。 (三)溶血型。由鹿蕈素、马鞍蕈毒等毒素引起。潜伏期6-12小时。除急性胃肠炎症状外,可有贫血、黄疸、血尿、肝脾肿大等溶血症状。严重者可致死。 (四)肝肾损害型。主要由毒伞七肽、毒伞十肽等引起。毒素耐热、耐干燥,一般烹调加工不能破坏。毒素损害肝细胞核和肝细胞内质网,对肾也有损害。潜伏期6小时到数天,病程较长。临床经过可分为6期:潜伏期、胃肠炎期、假愈期、内脏损害期、精神症状期、恢复期。该型中毒病情凶险,如不及时积极治疗,病死率很高。 五、野生菌中毒后如何采取紧急自救: 食用野生菌中毒后,很快就会有恶心等反应。中毒的人在医生救治之前,应采取一些措施缓解毒情。为了争取时间救治和缓解毒情,中毒的人或者其周围的人应尽快采取以下措施: 一是立即拨打急救电话120 二是在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西刺激其喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素吸收; 三是让患者饮用少量糖盐水,补充丢失的体液,防止中毒者脱水导致休克。 六、课堂小结

预防食用野生菌中毒宣传

预防食用野生菌中毒小常识 野生食用菌是群众喜爱的美味佳肴,但误食有毒野生菌会发生中毒,甚至会危及食用者生命。为有效预防误食有毒野生菌中毒事故的发生,保障人民群众身体健康和生命安全,现提供以下资料供大家参考: 一、野生菌中毒的症状 夏秋及冬初季节是食用野生菌中毒的多发期,食菌中毒者绝大多数人都是胃肠炎型轻度中毒,临床表现为剧烈恶心、呕吐、腹痛等,还有 少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦燥、谵 妄、幻视等症状。如果中毒严重,对人体损害极大,会引发急性肾功能 衰竭或导致休克甚至死亡的肝坏死和溶血性的中毒。 二、毒菌中毒的临床类型 胃肠炎型:潜伏期为10分钟至6个小时,主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻及流涎等,轻则对症治疗,可逐步好转,病死率低;重则吐泻严重,腹痛剧烈,全身中毒症状严重,并伴有休克、昏迷,病死率高。 溶血型:潜伏期长,一般6个小时至12个小时,病人往往先出现恶心等症状,后出现溶血性黄疸、肝部肿大等,少数病人会出现血红蛋白尿,经肾上腺皮质激素治疗后可很快控制病情。 神经精神型:潜伏期半个小时至6个小时,除胃肠道症状外,尚有多汗、流涎、脉缓、瞳孔缩小等症状,重者可有肺水肿、呼吸抑制及昏迷等,通常伴有明显的副交感神经兴奋症状,出现幻觉、谵妄、昏迷等中枢神经损害,或发生嗜睡、精神错乱、妄想等类似精神分裂症表现。这一类型严重者死亡率高。 肝损害型:潜伏期较长,可达15个小时至30个小时,以中毒性急性肝损害为最突出的临床表现,在初期一两天会有轻度胃肠炎表现,之后有一假愈期,其间除轻微乏力外,似乎已病愈,但实际已发生肝损害,大多数病例接着出现肝、脑、心、肾等内脏损害,其中以肝损害最为严重,迅速出现黄疸及肝功能异常,同时伴有不同程度的意识障碍,直至昏迷,也有少数病例在肝损害表现尚不严重时即因中毒性心肌病变或中毒性脑病猝死。此型病情最为凶险,病死率甚高,经急救治疗存活者,需度过2周至3周的危险期,方可逐步康复。 三、如何辨别有毒野生菌 在我国,毒菌约有180多种,其中可致人死亡的至少有30多种。一般来说,有毒菌的颜色比较鲜艳,菌帽上可能会有疙瘩、红 斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环。 有毒菌摘断后通常会有浆汁流出来,味道刺 鼻。此外,还可从以下几个方面加以识别: 1.看生长地带。可食用的无毒菌类多生 长在清洁的草地或松树、栎树上,有毒菌往 往生长在阴暗、潮湿的肮脏地带。 2.看颜色。有毒菌菌面颜色鲜艳,有红、 绿、墨黑、青紫等颜色,特别是紫色的往往 有剧毒。有毒菌采摘后一般很快变色。 3.看形状。无毒菌菌盖较平,伞面平滑, 菌面上无轮,下部无菌托。有毒菌菌盖中央

一班预防野生菌中毒教案.doc

预防野生菌中毒主题班会教案 【班会目标】 了解吃野生菌应当注意的事项,知道怎样辨别有毒野生菌,知道吃野生菌中毒的危害。 【班会准备】 课件 【教学过程】 一、出示各种美丽的野生菌图片 让学生说说自己的感想。 野生菌多种多样,非常漂亮,但是有些却又毒,这节课我们就一起来学习怎样预防野生局中毒。 二、吃野生菌应当注意: 1.不要采自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜的菌。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。采来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌会变成有毒的。加工时一定要小心,像食用牛肝菌,最好的办法就是先煮熟,将毒性减低。 2.去市场买菌时,最好买曾吃过的,没有发生任何危险的菌,买来后应炒熟炒透后再吃。 3.吃菌时不要喝酒,有的野生菌虽然无毒,但含有的某些成分会与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒,因此,食用野生菌是最好不要喝酒。 4.吃完菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或出现幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,如果来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排出体内尚未被吸收的残菌从而减轻有毒物质的吸收,防止病情加重。经过处理,立即送医院进行诊治。 5.在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺或鸡毛等东西刺激患者喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素的吸收。对已经昏迷的患者不要强行灌水,防止窒息。 三、中毒原因: 1、误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有三四十种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,

就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来,人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 2.加工环节出现失误。如果没有弄熟或者炒菌的锅铲沾上了没有炒熟的菌子,谁吃到这些菌子,就可能发生中毒。 3.一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物。误食这种地方采来的菌子,很容易导致中毒。 三、如何辨别有毒野生菌: 1.观外形。一般毒菌的颜色比食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 2.闻气味。毒菌往往有幸辣、恶臭及苦味,食菌则有菌固有的香味,无异味。 3.变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器会变黑色,遇葱会变蓝色或褐色。 4.牛奶试验。将少量新鲜牛奶放在菌表面,如果牛奶在菌表面发生结块现象,则可能有毒。 四、中毒临床表现: 轻度中毒,临床表现为恶心、呕吐、腹痛、全身乏力等,还有少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦躁、幻视等症状。如果中毒严重,对人体损害极大,会引发急性肾功能衰竭、肝坏死和溶血性中毒导致休克甚至死亡,一旦食用野生菌中毒应立即前往医院救治。 五、课堂小结。 为了我们和家人的健康,请不要所以吃野生菌。

野生菌中毒的症状与急救措施演示教学

野生菌中毒的症状与急救措施 为提高广大人民群众的自我防范意识,防止误采或购买加工烹调食用野生菌中毒事故的发生,我办特搜集整理有关野生菌的辨别、食用、中毒及急救措施等资料如下: 一、野生菌中毒的症状 夏季是食菌中毒的多发期,食菌中毒者绝大多数人都是胃肠炎型轻度中毒,临床表现为剧烈恶心、呕吐、腹痛等,还有少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦躁、谵妄、幻视等症状。如果中毒严重,对人体损害极大,会引发急性肾功能衰竭或导致休克甚至死亡的肝坏死和溶血性的中毒。 (一)胃肠炎型。这种中毒表现较为普遍,约占80%。具体反应是,进食毒菌后10分钟至2小时内出现无力、恶心、呕吐、腹痛、水样腹泻等症状,一般不发热,严重者会导致脱水,引起周围循环衰竭。引起这类中毒的有黄粘盖牛肝菌、黄粉末牛肝菌、苦粉孢牛肝菌、毒红菇、臭黄菇、腊伞、月光菌等等。 (二)神经精神型。它除了胃肠炎表现外,还有精神兴奋、精神错乱和精神抑制等症状。如俗名"红见手"的褐黄牛肝菌,吃了以后会先出现头昏、恶心、呕吐症状,然后有烦躁、幻听、幻觉、妄语等怪异行为,少数人还有迫害妄想,出现类似精神分裂症的症状。食用者会感觉面前有活动的小人或动物,进而有打人毁物、狂奔乱跑,甚至出现伤害行为。毒绳伞、豹斑毒伞的误食者则会出现呕吐、腹泻、出汗、流泪、心搏减慢等副交感神经症状。这类中毒病人经治疗后就可以恢

复,且无后遗症,死亡率很低。 (三)溶血型。进食毒菌6至12小时后,除有胃肠炎型表现外,还有贫血、肝肿大等症状。如鹿花菌就可能引起此类症状,但其所含毒素加热到100摄氏度就可被破坏。 (四)多脏器损伤型。在进食毒菌10至30小时后,先有胃肠炎型表现,然后出现肝、脑、心、肾等多脏器损害的情况,以肝脏损害最为严重,部分患者还伴有精神症状。此类病人病程2至3周,由于先期症状是胃肠炎表现,往往容易被误诊,又因为会出现病情反复,有时还会中断治疗。引起此类中毒的有白毒伞、毒伞、毛柄白毒伞、鳞柄白毒伞等菌类,误食后死亡率极高。 二、食用野生菌中毒主要有三方面原因 (一)误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的只有三四十种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来,人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 (二)加工环节出现失误。如果没有弄熟或者炒菌的锅铲沾上了没有炒熟的菌子,食用后就可能发生中毒。 (三)一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒矿物,误食这种地方采来的菌子,很容易导致中毒。 三、如何辨别有毒野生菌 据了解,在我国,毒蘑菇约有180多种,其中可致人死亡的至少

四年级预防野生菌中毒的主题班会

预防野生菌中毒的主题班会 教学目标:1.如何辨别有毒野生菌 2.食用野生菌中毒主要有三方面原因 3.有毒野生菌中毒有那些表现 4.野生菌中毒后如何采取紧急自救 5不要乱捡野生菌吃 教学重难点:1.如何辨别有毒野生菌 2不要乱捡野生菌吃 3.野生菌中毒后如何采取紧急自救 教学过程: 一、师讲解怎样预防野生菌中毒 二、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形。一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 闻气味。毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。

变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 牛奶试验。将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 2.食用野生菌中毒主要有三方面原因 (一)误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有10余种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来。人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 (二)加工环节出现失误。加工可食用野生菌的过程中,如果菌子未熟透或者这些菌子粘到其它器皿上,一旦吃到这些菌子,就可能发生中毒。 (三)一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物,误食这种地方采来的菌子,也很容易导致中毒。 3.有毒野生菌中毒有那些表现 我国有100多种野生菌,常见的可致人死亡的至少有10种。中毒表现与毒蕈种类、进食量、加工方法及个体差异有关。根据毒素成分,中毒类型可分为4种:

野生菌食用安全知识

野生菌食用安全知识 时下正值雨季,各类野生菌也进入了盛产期,味道鲜美的菌子吸引了不少人,提请广大师生,在品尝野生菌的美味时,要增强自我保护意识,谨防野生菌中毒。 一、野生菌一般常识 野生菌味道鲜美,含有脂肪、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、多种矿物质和多种维生素,经常食用菌类,对增进健康、预防疾病有很多帮助。而吃菌却潜藏着中毒的危险,据资料显示,一次多食或连续食用野生菌,会导致人体血糖降低。因此,即便不中毒,多食用野生菌也会出现全身无力的现象。 二、野生菌加工要求 (一)烹调时,最好把菌子在沸水中煮上3到5分钟,捞出后再用清水漂洗,然后再炒食。 (二)不要采或选购自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的菌子。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。 (三)采来或买来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌子也变成有毒的了。加工的时候一定要小心,像食用牛肝菌,最好的办法就是先煮熟一下,把毒性减低,以减少中毒发生的可能性 (四)去市场买菌时,最好买当地群众常食用过的,没发生任何危险的菌子,买来后应炒熟炒透后再吃。 (五)食用野生菌时不要喝酒或尽量少喝酒。有的野生菌虽

然无毒,但含有的某些成分会与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒,因此,食用野生菌时最好不要饮酒。 (六)食用完野生菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,万一来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排除体内尚未被吸收的残菌或减缓有毒物质的吸收,从而减轻中毒程度,防止病情加重。经过这些处理后,还要尽快转送医院诊治。 三、野生菌中毒后如何采取紧急自救

预防野生菌中毒常识

预防野生菌中毒常识 野生菌中毒症状:夏季是食菌中毒的多发期,食菌中毒者绝大多数人都是胃肠炎型轻度中毒,临床表现为剧烈恶心、呕吐、腹痛等,还有少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦躁、谵妄、幻视等症状。如果中毒严重,对人体损害极大,会引发急性肾功能衰竭或导致休克甚至死亡的肝坏死和溶血性的中毒。 食用野生菌中毒主要原因:误食有毒菌类。常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有三四十种。一些有毒菌与无毒菌外形相似或混杂生长,常常误采误食发生中毒。 加工环节失误。即使是无毒的野生菌,如果加工过程中没有煮透煮熟,食用后也可能发生中毒。 生长环境因素。一些野生菌虽属无毒菌类,但如果其所生长的地方发生污染,或者地层下含有有毒矿物,误食这种地方生长的菌类,食用后很容易发生中毒。 如何辨别有毒野生菌:在我国,毒菌约有180多种,其中可致人死亡的至少有30多种。一般来说,有毒菌的颜色比较鲜艳,菌帽上可能会有疙瘩、红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环。有毒菌摘断后通常会有浆汁流出来,味道刺鼻。有毒菌还可从以下几个方面加以识别:一看生长地带。可食用的无毒菌类多生长在清洁的草地或松树、栎树上,有毒菌往往生长在阴暗、潮湿的肮脏地带;二看颜色。有毒菌菌面颜色鲜艳,有红、绿、墨黑、青紫等颜色,特别是紫色的往往有剧毒。有毒菌采摘后一般很快变色;三看形状。无毒菌菌盖较平,伞面平滑,菌面上无轮,下部无菌托。有毒菌菌盖中央一般呈凸状,形状怪异,菌面厚实板硬,菌秆上一般有菌轮,菌托秆细长或粗长,易折断。四看分泌物。将采摘的新鲜野菌撕断菌秆,无毒菌的分泌物清亮如水(个别为白色),菌面撕断不变色;有毒菌的分泌物稠浓,一般呈赤褐色,撕断后在空气中易变色;五闻气味。无毒菌有特殊香味,无异味。有毒菌有怪异味,如辛辣、酸涩、恶腥等味;六是化学鉴别。取采集或买回的可疑菌,将其汁液取出,用纸浸湿后,立即在上面加一滴稀盐酸或白醋,若纸变成红色或蓝色的则有毒。 食用野生菌注意要点:不要购买和采摘自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的野生菌;对自己熟悉并确定为无毒菌的,也不要混杂加工食用,因为种类不同的野生菌混杂炒煮可能发生化学反应产生有毒物质。加工野生菌一般要通过高温煮透,降低毒性;食用野生菌时不要饮酒。有的野生菌虽然无毒,但含有的某些物质可能与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒。 食用野生菌中毒后自救要点:食用野生菌后如出现恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听疗状,应立即采取以下措施:一是立即拨打急救电话;二是及时前往医院治疗,万一来不及就医,应立即采用简易的方法进行催吐、洗胃、导泻处理,可大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西刺激喉部,尽快排除体内尚未被吸收的残菌或减缓有毒物质的吸收,减轻中毒程度,防止病情加重;三是让患者饮用少量盐糖水,补充体液,防止中毒者脱水导致休克;四是对已昏迷的患者不要强行向其口内灌水,防止窒息;五是保留野生菌样 品供专业人员救治参考。

一年级预防野生菌中毒教案

预防野生菌中毒主题班会教案 一(3)班杨静 【班会目标】 了解吃野生菌应当注意的事项,知道怎样辨别有毒野生菌,知道吃野生菌中毒的危害。 【班会准备】 课件 【教学过程】 一、出示各种美丽的野生菌图片 让学生说说自己的感想。 野生菌多种多样,非常漂亮,但是有些却又毒,这节课我们就一起来学习怎样预防野生局中毒。 二、吃野生菌应当注意: 1.不要采自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜的菌。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。采来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌会变成有毒的。加工时一定要小心,像食用牛肝菌,最好的办法就是先煮熟,将毒性减低。 2.去市场买菌时,最好买曾吃过的,没有发生任何危险的菌,买来后应炒熟炒透后再吃。 3.吃菌时不要喝酒,有的野生菌虽然无毒,但含有的某些成分会与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒,因此,食用野生菌是最好不要喝酒。 4.吃完菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或出现幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,如果来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排出体内尚未被吸收的残菌从而减轻有毒物质的吸收,防止病情加重。经过处理,立即送医院进行诊治。

5.在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺或鸡毛等东西刺激患者喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素的吸收。对已经昏迷的患者不要强行灌水,防止窒息。 三、中毒原因: 1、误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有三四十种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来,人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 2.加工环节出现失误。如果没有弄熟或者炒菌的锅铲沾上了没有炒熟的菌子,谁吃到这些菌子,就可能发生中毒。 3.一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物。误食这种地方采来的菌子,很容易导致中毒。 三、如何辨别有毒野生菌: 1.观外形。一般毒菌的颜色比食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 2.闻气味。毒菌往往有幸辣、恶臭及苦味,食菌则有菌固有的香味,无异味。 3.变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器会变黑色,遇葱会变蓝色或褐色。 4.牛奶试验。将少量新鲜牛奶放在菌表面,如果牛奶在菌表面发生结块现象,则可能有毒。 四、中毒临床表现: 轻度中毒,临床表现为恶心、呕吐、腹痛、全身乏力等,还有少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦躁、幻视等症状。如果中毒严重,对人体损害极大,会引发急性肾功能衰竭、肝坏死和溶血性中毒导致休克甚至死亡,一旦食用野生菌中毒应立即前往医院救治。

预防野生菌中毒的主题班会讲解

预防野生菌中毒的主题班会 教学目标:1.如何辨别有毒野生菌 2.食用野生菌中毒主要有三方面原因 3.有毒野生菌中毒有那些表现 4.野生菌中毒后如何采取紧急自救 5不要乱捡野生菌吃 教学重难点:1.如何辨别有毒野生菌 2不要乱捡野生菌吃 3.野生菌中毒后如何采取紧急自救 教学过程: 一、师讲解怎样预防野生菌中毒 二、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形。一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 闻气味。毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。 变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。

牛奶试验。将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 2.食用野生菌中毒主要有三方面原因 (一误食有毒菌类。有关部门曾作过统计,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子 只有10余种。比如有一种极像青头菌的有毒菌,就常混杂在能食用的青头菌中,让采菌人毫无察觉地将其采回来。人如果吃了,悲剧自然就不可避免地发生。 (二加工环节出现失误。加工可食用野生菌的过程中,如果菌子未熟透或者这些菌子粘到其它器皿上,一旦吃到这些菌子,就可能发生中毒。 (三一些野生菌虽属无毒菌类,但是,如果其所生长的地方发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物,误食这种地方采来的菌子,也很容易导致中毒。 3.有毒野生菌中毒有那些表现 我国有100多种野生菌,常见的可致人死亡的至少有10种。中毒表现与毒蕈种类、进食量、加工方法及个体差异有关。根据毒素成分,中毒类型可分为4种: (一胃肠炎型。可能由类树脂物质、胍啶或毒蕈酸等毒素引起。潜伏期10分钟到五六个小时,表现为恶心、剧烈呕吐、腹痛、腹泻等。病程短,治愈后一般良好。 (二神经精神型。引起中毒的毒素有毒蝇碱、蟾蜍素和幻觉原等。潜伏期6-12小时。 中毒症状除有胃肠炎外,主要有神经兴奋、精神错乱和抑制,也可有多汗、流涎、脉缓、瞳 孔缩小等。病程短,无后遗症。

预防野生菌中毒的教案 (2)

预防野生菌中毒的教案 班级:六年级 时间:2016、7、11 内容:预防野生菌中毒 一、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形。一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 闻气味。毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。 变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 牛奶试验。将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 二、有毒野生菌中毒有那些表现 我国有100多种野生菌,常见的可致人死亡的至少有10种。中毒表现与毒蕈种类、进食量、加工方法及个体差异有关。根据毒素成分,中毒类型可分为4种: (一)胃肠炎型。可能由类树脂物质、胍啶或毒蕈酸等毒素引起。潜伏期10分钟到五六个小时,表现为恶心、剧烈呕吐、腹痛、腹泻等。病程短,治愈后一般良好。 (二)神经精神型。引起中毒的毒素有毒蝇碱、蟾蜍素和幻觉原等。

潜伏期6-12小时。中毒症状除有胃肠炎外,主要有神经兴奋、精神错乱和抑制,也可有多汗、流涎、脉缓、瞳孔缩小等。病程短,无后遗症。 (三)溶血型。由鹿蕈素、马鞍蕈毒等毒素引起。潜伏期6-12小时。除急性胃肠炎症状外,可有贫血、黄疸、血尿、肝脾肿大等溶血症状。严重者可致死。 (四)肝肾损害型。主要由毒伞七肽、毒伞十肽等引起。毒素耐热、耐干燥,一般烹调加工不能破坏。毒素损害肝细胞核和肝细胞内质网,对肾也有损害。潜伏期6小时到数天,病程较长。临床经过可分为6期:潜伏期、胃肠炎期、假愈期、内脏损害期、精神症状期、恢复期。该型中毒病情凶险,如不及时积极治疗,病死率很高。 三、野生菌中毒后如何采取紧急自救 食用野生菌中毒后,很快就会有恶心等反应。中毒的人在医生救治之前,为了争取时间救治和缓解毒情,中毒的人或者其周围的人应尽快采取以下措施: 一是立即拨打急救电话120 ;二是在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西刺激其喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素吸收;三是让患者饮用少量糖盐水,补充丢失的体液,防止中毒者脱水导致休克;四是对已经昏迷的患者不要强行向其口内灌水,防止窒息;五是保留野生菌样品供专业人员救治参考。 四、食用野生菌应当注意以下几点: (一)不要采或选购自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的菌子。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。 (二)采来或买来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌子也变成有毒的了。 (三)食用完野生菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,万一来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排除体内尚未被吸收的残菌或减缓有毒物质的吸收,从而减

预防野生菌中毒的主题班会

防溺水安全教育主题班会 课题:防溺水安全教育 学校:希望小学 班级:五(3)班 教师:蒙建东 时间:2015年5月26日 教学内容: 防溺水安全教育 教学目的: 1、提高安全意识,学习溺水安全的有关知识,在学习中增强与同学的合作交流意识。 2、初步了解溺水安全的有关内容,要求每一个学生都要提高安全意识。 3、自己能改变生活中不遵守溺水安全的不良习惯,提高对生活中违反安全原则的行为的辨别能力。 教学重点:学习溺水安全的基本知识,培养有关防范力。 教学过程: 一、老师谈话引入 同学们,你们好!今天我们学习溺水安全知识。我们是三年级的小学生了,我们要知道是21世纪的主人、是祖国的未来、民族的希望。我们爱学习、爱劳动,是充满生机的新一代。我们在党的温暖的阳光下成长,在老师的悉心哺育下一天天长大。我们是肩负重任、跨世纪的新苗。可是,我们却经常听到一些溺水事故的发生,看到一些触目惊心、惨不忍睹的灾难在我们身边发生。那我们该怎么预防呢? 二、活动设计 1、老师先向学生讲几点防溺水的知识要点 (1)教育学生周末、节假日、寒暑假严禁到池塘、无盖的水井边等处戏水、游泳。不能独自或结伴到池塘边钓鱼、游泳、玩水。 (2)教育学生在来校、离校的途中千万勿去玩水,下水游泳。 (3)我们是小学生,很多同学都不会游泳,如果发现有学生不慎掉进河里、池塘、水井里等,未成人不能冒然下水营救,应大声呼唤成年人前来相助或拨打“110”。 2、老师谈谈事例,并由学生扮演小品 本学期××学校在周末,几名学生到讲河边钓鱼玩,有两名学生不慎溺水死亡。这个悲惨的事实告诉我们了什么?这几个同学违反了哪些安全规则?我们应如何遵守安全规则。 (1)议一议: 这几个小朋友违反了哪些安全规则? 我们应如何遵守安全规则?

预防野生菌中毒的班会教案

预 防 野 生 菌 中 毒 安 全 教 育 教 案 雨河小学 六(2)班

预防野生菌中毒安全教育教案 一、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形。一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 闻气味。毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。 变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 牛奶试验。将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 二、有毒野生菌中毒有那些表现 我国有100多种野生菌,常见的可致人死亡的至少有10种。中毒表现与毒蕈种类、进食量、加工方法及个体差异有关。根据毒素成分,中毒类型可分为4种:

(一)胃肠炎型。可能由类树脂物质、胍啶或毒蕈酸等毒素引起。潜伏期10分钟到五六个小时,表现为恶心、剧烈呕吐、腹痛、腹泻等。病程短,治愈后一般良好。 (二)神经精神型。引起中毒的毒素有毒蝇碱、蟾蜍素和幻觉原等。潜伏期6-12小时。中毒症状除有胃肠炎外,主要有神经兴奋、精神错乱和抑制,也可有多汗、流涎、脉缓、瞳孔缩小等。病程短,无后遗症。 (三)溶血型。由鹿蕈素、马鞍蕈毒等毒素引起。潜伏期6-12小时。除急性胃肠炎症状外,可有贫血、黄疸、血尿、肝脾肿大等溶血症状。严重者可致死。 (四)肝肾损害型。主要由毒伞七肽、毒伞十肽等引起。毒素耐热、耐干燥,一般烹调加工不能破坏。毒素损害肝细胞核和肝细胞内质网,对肾也有损害。潜伏期6小时到数天,病程较长。临床经过可分为6期:潜伏期、胃肠炎期、假愈期、内脏损害期、精神症状期、恢复期。该型中毒病情凶险,如不及时积极治疗,病死率很高。 三、野生菌中毒后如何采取紧急自救 食用野生菌中毒后,很快就会有恶心等反应。中毒的人在医生救治之前,为了争取时间救治和缓解毒情,中毒的人或者其周围的人应尽快采取以下措施: 一是立即拨打急救电话120 ;二是在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西

预防野生菌中毒资料

一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。 毒菌还可从以下几个方面加以识别: 1.观外形。一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。 2.闻气味。毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。 3.变色试验。用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 4.牛奶试验。将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 此外,吃野生菌应当注意以下几点: 一、不要采自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的菌子。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。 二、采来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌子也变成有毒的了。加工的时候一定要小心,像食用牛肝菌,最好的办法就是先煮熟一下,把毒性减低,以减少中毒发生的可能性。 三、去市场买菌时,最好买曾吃过的,没发生任何危险的菌子,买来后应炒熟炒透后再吃。 四、吃菌时不要喝酒。有的野生菌虽然无毒,但含有的某些成分会与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒,因此,食用野生菌时最好不要饮酒。 五、吃完菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,万一来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排除体内尚未被吸收的残菌或减缓有毒物质的吸收,从而减轻中毒程度,防止病情加重。经过这些处理后,还要尽快转送医院诊治。

《防止野生菌中毒》主题班会

《预防野生菌中毒》主题班会 一、如何辨别有毒野生菌 一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可以从以下几个方面加以识别: 观外形: 一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托。闻气味: 毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味。 变色试验: 用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色。 牛奶试验: 将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。 二、有毒野生菌中毒有那些表现 我国有100多种野生菌,常见的可致人死亡的至少有10种。中毒表现与毒蕈种类、进食量、加工方法及个体差异有关。根据毒素成分,中毒类型可分为4种: (一)胃肠炎型。可能由类树脂物质、胍啶或毒蕈酸等毒素引起。潜伏期10分钟到五六个小时,表现为恶心、剧烈呕吐、腹痛、腹泻等。病程短,治愈后一般良好。 (二)神经精神型。引起中毒的毒素有毒蝇碱、蟾蜍素和幻觉原等。潜伏期6-12小时。中毒症状除有胃肠炎外,主要有神经兴奋、精神错乱和抑制,也可有多汗、流涎、脉缓、瞳孔缩小等。病程短,无后遗症。 (三)溶血型。由鹿蕈素、马鞍蕈毒等毒素引起。潜伏期6-12小时。除急性胃肠炎症状外,可有贫血、黄疸、血尿、肝脾肿大等溶血症状。严重者可致死。 (四)肝肾损害型。主要由毒伞七肽、毒伞十肽等引起。毒素耐热、耐干燥,一般烹调加工不能破坏。毒素损害肝细胞核和肝细胞内质网,对肾也有损害。潜伏期6小时到数天,病程较长。临床经过可分为6期:潜伏期、胃肠炎期、假愈期、内脏损害期、精神症状期、恢复期。该型中毒病情凶险,如不及时积极治疗,病死率很高。 三、野生菌中毒后如何采取紧急自救 食用野生菌中毒后,很快就会有恶心等反应。中毒的人在医生救治之前,为了争取时间救治和缓解毒情,中毒的人或者其周围的人应尽快采取以下措施:一是立即拨打急救电话120 ;二是在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西刺激其喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素吸收;三是让患者饮用少量糖盐水,补充丢失的体液,防止中毒者脱水导致休克;四是对已经昏迷的患者不要强行向其口内灌水,防止窒息;五是保留野生菌样品供专业人员救治参考。 四、食用野生菌应当注意以下几点: (一)不要采或选购自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的菌子。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。 (二)采来或买来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌子也变成有毒的了。 (三)食用完野生菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立

防食用野生菌中毒宣传总结

防食用野生菌中毒宣传 总结 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

马临中学2015年开展预防野生菌中毒知识宣传 总结 目前正值夏季,山野中菌类植物正处于生长旺季,针对当前的实际,结合马临中学关于加强预防野生菌类等食物中毒工作的通知要求,学校积极认真开展预防野生菌类中毒的安全教育活动。 为了让该教育活动落到实处,学校统筹安排,各班主任充分利用班会召开主题班会、黑板报、宣传资料等,各班主任向孩子们讲解预防野生菌中毒相关知识,认真向学生讲解野生菌的特征,食用中毒后的表现及应急处理措施等,并要求学生放学回家后向父母和邻居宣传预防野生菌中毒相关知识,以“小手牵大手”方式让亲人、朋友和邻居认识到食用野生菌中毒的灾难性后果,给家庭带来巨大的经济损失,要告诫亲人、朋友和邻居不要采摘、销售、食用野生菌。 学校同时印发相关资料,充分利用黑板报开设野生菌防范知识的宣传,建立长期教育机制,抓住野生菌生长期开展防范知识教育,提高学生的防范意识。 利用宣传专栏,张贴标语等预防野生菌中毒知识,宣传主题为“怎样预防野生菌中毒”,主要内容分四点,1、食用野生菌应当注意什么,2、食用野生菌中毒主要有三方面原因,3、有毒野生菌中毒有哪些表现,4、野生菌中毒后如何采取紧急自

救。通过宣传,让群众在轻松愉快间学习到相关知识,从而提高了他们的自我保护意识,并通过他们将食用野生菌的危害信息带给他们的亲朋,达到减少野生菌、野生菜中毒事件发生的目的。 通过预防野生菌中毒知识的教育活动,学生们对野生菌的识别、防范能力都有进一步的提升;学生们都知道,因气候和环境的变化导致野生菌的有毒因素增多,都明白在野生菌生长季节远离野生菌,禁止采摘野生菌,禁止食用野生菌,从而有效防范野生菌中毒事件的发生。 马临中学

野生菌食用安全知识

野生菌食用安全知识 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

野生菌食用安全知识 时下正值雨季,各类野生菌也进入了盛产期,味道鲜美的菌子吸引了不少人,提请广大师生,在品尝野生菌的美味时,要增强自我保护意识,谨防野生菌中毒。 一、野生菌一般常识 野生菌味道鲜美,含有脂肪、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、多种矿物质和多种维生素,经常食用菌类,对增进健康、预防疾病有很多帮助。而吃菌却潜藏着中毒的危险,据资料显示,一次多食或连续食用野生菌,会导致人体血糖降低。因此,即便不中毒,多食用野生菌也会出现全身无力的现象。 二、野生菌加工要求 (一)烹调时,最好把菌子在沸水中煮上3到5分钟,捞出后再用清水漂洗,然后再炒食。 (二)不要采或选购自己不熟悉的菌类,尤其是颜色鲜艳的菌子。食用野生菌不要杂,最好每次食用一种野生菌。 (三)采来或买来的野生菌不要全放在一起炒,因为种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应,没毒的菌子也变成有毒的了。加工的时候一定要小心,像食用牛肝菌,最好的办法就是先煮熟一下,把毒性减低,以减少中毒发生的可能性 (四)去市场买菌时,最好买当地群众常食用过的,没发生任何危险的菌子,买来后应炒熟炒透后再吃。

(五)食用野生菌时不要喝酒或尽量少喝酒。有的野生菌虽然无毒,但含有的某些成分会与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒,因此,食用野生菌时最好不要饮酒。 (六)食用完野生菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立即前往医院治疗,万一来不及就医,应立即采用简易的方法和容易找到的药物,进行催吐、洗胃、导泻或灌肠等处理,尽快排除体内尚未被吸收的残菌或减缓有毒物质的吸收,从而减轻中毒程度,防止病情加重。经过这些处理后,还要尽快转送医院诊治。 三、野生菌中毒后如何采取紧急自救 (一)是立即拨打急救电话120 (二)是在等待医院救护时,让中毒者大量饮用温开水或稀盐水,然后用汤勺等硬质东西刺激其喉部,使其将胃里的东西吐出来,以减少毒素吸收; (三)是让患者饮用少量糖盐水,补充丢失的体液,防止中毒者脱水导致休克; (四)是对已经昏迷的患者不要强行向其口内灌水,防止窒息; (五)保留野生菌样品供专业人员救治参考。 龙坪镇双兴中学 2014、6、5

防食用野生菌中毒宣传总结_3

马临中学2015年开展预防野生菌中毒知识宣传 总结 目前正值夏季,山野中菌类植物正处于生长旺季,针对当前的实际,结合马临中学关于加强预防野生菌类等食物中毒工作的通知要求,学校积极认真开展预防野生菌类中毒的安全教育活动。 为了让该教育活动落到实处,学校统筹安排,各班主任充分利用班会召开主题班会、黑板报、宣传资料等,各班主任向孩子们讲解预防野生菌中毒相关知识,认真向学生讲解野生菌的特征,食用中毒后的表现及应急处理措施等,并要求学生放学回家后向父母和邻居宣传预防野生菌中毒相关知识,以“小手牵大手”方式让亲人、朋友和邻居认识到食用野生菌中毒的灾难性后果,给家庭带来巨大的经济损失,要告诫亲人、朋友和邻居不要采摘、销售、食用野生菌。 学校同时印发相关资料,充分利用黑板报开设野生菌防范知识的宣传,建立长期教育机制,抓住野生菌生长期开展防范知识教育,提高学生的防范意识。 利用宣传专栏,张贴标语等预防野生菌中毒知识,宣传主题为“怎样预防野生菌中毒”,主要内容分四点,1、食用野生菌应当注意什么,2、食用野生菌中毒主要有三方面原因,3、有毒野生菌中毒有哪些表现,4、野生菌中毒后如

何采取紧急自救。通过宣传,让群众在轻松愉快间学习到相关知识,从而提高了他们的自我保护意识,并通过他们将食用野生菌的危害信息带给他们的亲朋,达到减少野生菌、野生菜中毒事件发生的目的。 通过预防野生菌中毒知识的教育活动,学生们对野生菌的识别、防范能力都有进一步的提升;学生们都知道,因气候和环境的变化导致野生菌的有毒因素增多,都明白在野生菌生长季节远离野生菌,禁止采摘野生菌,禁止食用野生菌,从而有效防范野生菌中毒事件的发生。 马临中学 2015.11

防食用野生菌中毒宣传

马临中学2016年开展预防野生菌中毒知识宣传 目前正值夏季,山野中菌类植物正处于生长旺季,针对当前的实际,结合马临中学关于加强预防野生菌类等食物中毒工作的通知要求,学校积极认真开展预防野生菌类中毒的安全教育活动。 为了让该教育活动落到实处,学校统筹安排,各班主任充分利用班会召开主题班会、黑板报、宣传资料等,各班主任向孩子们讲解预防野生菌中毒相关知识,认真向学生讲解野生菌的特征,食用中毒后的表现及应急处理措施等,并要求学生放学回家后向父母和邻居宣传预防野生菌中毒相关知识,以“小手牵大手”方式让亲人、朋友和邻居认识到食用野生菌中毒的灾难性后果,给家庭带来巨大的经济损失,要告诫亲人、朋友和邻居不要采摘、销售、食用野生菌。 学校同时印发相关资料,充分利用黑板报开设野生菌防范知识的宣传,建立长期教育机制,抓住野生菌生长期开展防范知识教育,提高学生的防范意识。 利用宣传专栏,张贴标语等预防野生菌中毒知识,宣传主题为“怎样预防野生菌中毒”,主要内容分四点,1、食用野生菌应当注意什么,2、食用野生菌中毒主要有三方面原因,3、有毒野生菌中毒有哪些表现,4、野生菌中毒后如何采取紧急自救。通过宣传,让群众在轻松愉快间学习到相关知识,

从而提高了他们的自我保护意识,并通过他们将食用野生菌的危害信息带给他们的亲朋,达到减少野生菌、野生菜中毒事件发生的目的。 通过预防野生菌中毒知识的教育活动,学生们对野生菌的识别、防范能力都有进一步的提升;学生们都知道,因气候和环境的变化导致野生菌的有毒因素增多,都明白在野生菌生长季节远离野生菌,禁止采摘野生菌,禁止食用野生菌,从而有效防范野生菌中毒事件的发生。 马临中学 2016.9.28

野生菌中毒急救知识培训(内容清晰)

弥兴卫生院野生菌中毒处置知识培训 一、概述: 食用野生蘑菇后发生损害人体器官的不适症状,称为急性毒蕈中毒。把这些蘑菇称之为毒蘑菇。毒蘑菇又称为毒蕈、毒菌、毒茸等。 一、如何辨别有毒野生菌 在我国,毒菌有180多种,其中可致人死亡的至少有30多种。一般来说,有毒菌的颜色比较鲜艳,菌帽上可能会有疙瘩、红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环。有毒菌摘断后通常会有浆汁流出来,味道刺鼻。有毒菌还可从以下几个方面加以识别:一看生长地带。可食用的无毒菌类多生长在清洁的草地或松树、栎树上,有毒菌往往生长在阴暗、潮湿的肮脏地带。但即使是可食用的野生菌,生长在喷洒过农药、施过化肥的庄稼地和种植有桉树的地带,食用后也会导致中毒。 二看颜色。有毒菌菌面颜色鲜艳,有红、绿、墨黑、青紫等颜色,特别是紫色的往往有剧毒。有毒菌采摘后一般很快变色。 三看形状。无毒菌菌盖较平,伞面平滑,菌面上无轮,下部无菌托。有毒菌菌盖中央一般呈凸状,形状怪异,菌面厚实板硬,菌秆上一般有菌轮,菌托秆细长或粗长,易折断。 四看分泌物。将采摘的新鲜野菌撕断菌秆,无毒菌的分泌物清亮如水(个别为白色),菌面撕断不变色;有毒菌的分泌物稠浓,一般呈赤褐色,撕断后在空气中易变色。

五闻气味。无毒菌有特殊香味,无异味。有毒菌有怪异味,如辛辣、酸涩、恶腥等味。 六是化学鉴别。取采集或买回的可疑菌,将其汁液取出,用纸浸湿后,立即在上面加一滴稀盐酸或白醋,若纸变成红色或蓝色的则有毒。 二、毒性及毒理: 原浆毒素主要有毒伞肽和毒肽两大类。 1.毒肽主要作用于肝脏;毒伞肽类能损害心、肝、肾、脑等实质脏器,尤以肝、肾为甚。 2. 毒肽类作用于肝细胞的内网质,作用快,大剂量在 1~ 2h 内即可引起死亡; 3. 毒伞肽类主要作用于肝细胞核,有可能抑制RNA 聚合酶,并能显著减少肝糖原而导致肝细胞迅速坏死,虽然作用较慢,即使在大剂量时,15h 内也不会致死,但毒性甚强,死亡率很高。 5. 引起呼吸与循环衰竭的毒蘑菇主要是亚稀褶黑菇。死亡率较高。引起光过敏性皮炎的是叶状耳盘菌 6. 其他毒素:如吃了墨汁鬼伞同时喝酒,除了恶心、呕吐、面 红、心悸、手肿胀、四肢发麻等中毒表现外,其口内有金属味为