第一节 第3课时 铁及其化合物复习课学案

第一节第3课时铁及其化合物复习课

[核心素养发展目标]

1.巩固铁及其重要化合物的性质和铁离子、亚铁离子的检验方法。

2.掌握实现铁及其化合物之间转化的试剂和条件。

3.提升从物质分类、化合价等多角度认识元素及其化合物性质的能力。

知识梳理

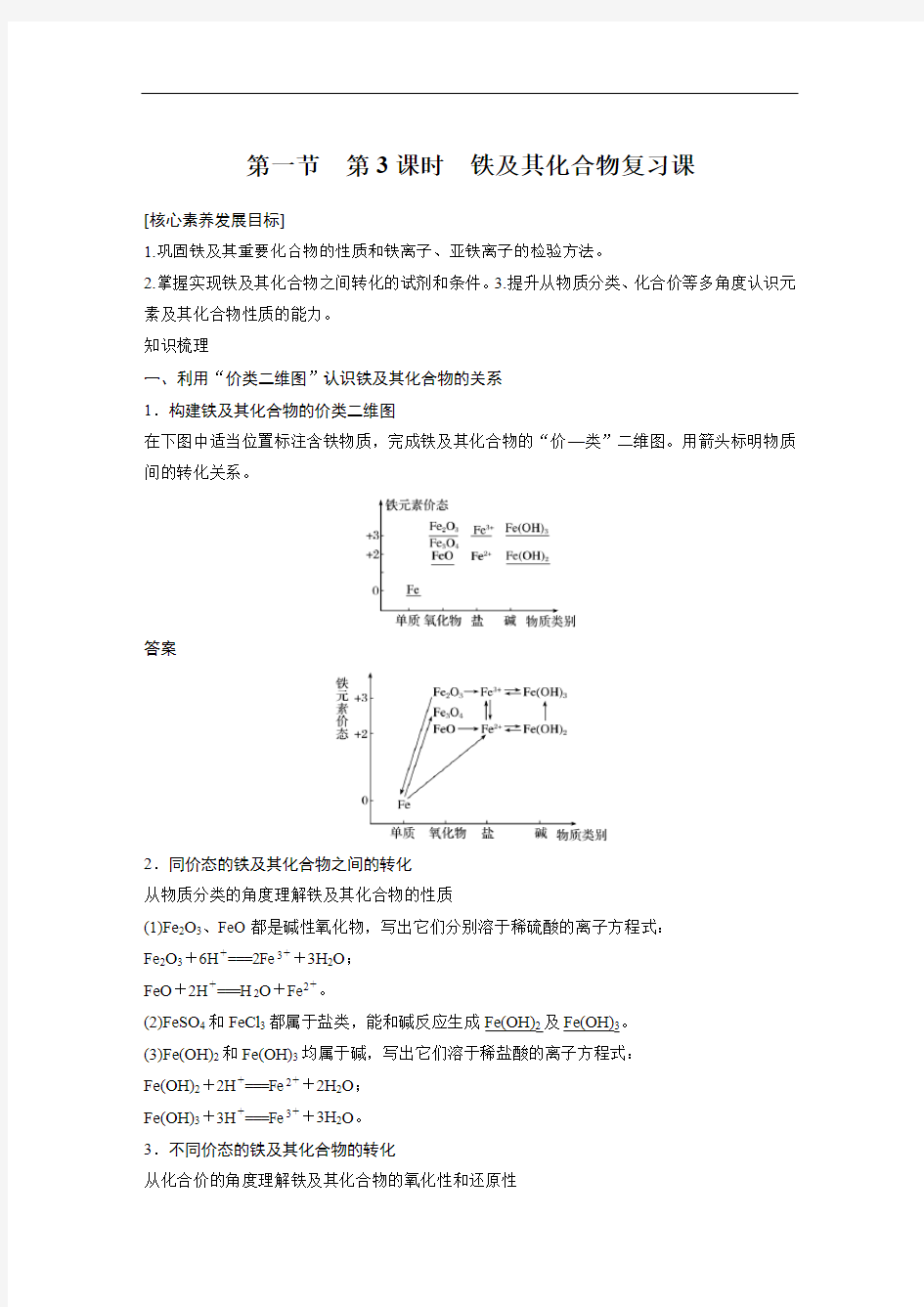

一、利用“价类二维图”认识铁及其化合物的关系

1.构建铁及其化合物的价类二维图

在下图中适当位置标注含铁物质,完成铁及其化合物的“价—类”二维图。用箭头标明物质间的转化关系。

答案

2.同价态的铁及其化合物之间的转化

从物质分类的角度理解铁及其化合物的性质

(1)Fe2O3、FeO都是碱性氧化物,写出它们分别溶于稀硫酸的离子方程式:

Fe2O3+6H+===2Fe3++3H2O;

FeO+2H+===H2O+Fe2+。

(2)FeSO4和FeCl3都属于盐类,能和碱反应生成Fe(OH)2及Fe(OH)3。

(3)Fe(OH)2和Fe(OH)3均属于碱,写出它们溶于稀盐酸的离子方程式:

Fe(OH)2+2H+===Fe2++2H2O;

Fe(OH)3+3H+===Fe3++3H2O。

3.不同价态的铁及其化合物的转化

从化合价的角度理解铁及其化合物的氧化性和还原性

(1)Fe 2O 3中的铁元素为高价态,具有氧化性,因而可用还原剂将其还原为铁单质,如高炉炼铁的原理以化学方程式表示为:3CO +Fe 2O 3=====高温

2Fe +3CO 2。

(2)Fe 2+化合价可以升高到+3价,表现为还原性,也可以降低到0价,表现为氧化性。

(3)Fe 3+

是铁元素的高价态,可以被还原剂还原为+2或0价,具有氧化性。

(4)Fe(OH)2―→Fe(OH)3:4Fe(OH)2+O 2+2H 2O===4Fe(OH)3。

(1)FeCl 2不能通过化合反应制得( )

(2)同价态含铁物质间的转化一般可通过复分解反应实现( )

(3)不同价态的含铁物质间转化必须通过氧化还原反应实现( )

(4)Fe(OH)3只能由可溶性铁盐和碱通过复分解反应制得,不能通过化合反应制得( )

(5)向溶液中加入NaOH 溶液,生成红褐色沉淀,则溶液中一定含有Fe 3+,一定不存在Fe 2+

和Mg 2+( )

(6)除去FeCl 3溶液中少量的CuCl 2杂质,可向溶液中加入过量铁粉,然后过滤( ) 答案 (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)× (6)×

除去括号中的杂质,并写出反应的离子方程式。

(1)FeCl 2(Fe 3+)除去方法:加入过量铁粉,过滤,离子方程式:2Fe 3++Fe===3Fe 2+。

(2)FeCl 3(FeCl 2)除去方法:加入氯水或通入Cl 2,离子方程式:2Fe 2++Cl 2===2Fe 3++2Cl -。

(3)Fe 2(SO 4)3(FeSO 4)除去方法:滴加H 2O 2,离子方程式:2Fe 2++H 2O 2+2H +===2H 2O +2Fe 3+。

(4)FeCl 2(Cu 2+)除去方法:加入过量铁粉,过滤,离子方程式:Fe +Cu 2+===Cu +Fe 2+。

二、亚铁离子和铁离子的检验

1.只含Fe 2+或Fe 3+

(1)加NaOH 溶液沉淀法

(2)加KSCN 溶液显示法

离子反应教案

《离子反应》第一课时酸碱盐在水溶液中的电离 【

, 《离子反应》教学设计 ——酸碱盐在水溶液中的电离 【教学背景】 1、面向学生:高一学生 2、学科:化学 3、教学课时:3课时,本小节为第1课时。 【教学课题】 — 《离子反应》是高中化学人教版必修1第二单元化学物质及其变化的第2节的内容。 【教材的地位和作用】 本节课选自人教版化学必修I第二章第二节第一课时的内容,它是学生认识《离子反应》这一节内容的起始课。《离子反应》不仅是本章的一个重点,也是整个高中化学的重点之一,是历年高考的热点。从教材体系看,它是初中学习溶液导电性实验、酸碱盐电离知识的延续和深化,又是学习电解质溶液理论知识的基础,所以它起到了承上启下的重要作用。从研究方法看,它又是研究物质分类、化学反应分类方法的补充以及进一步深层次认识化学反应的必备技

能,是中学生现在以及以后学习化学、从事化学专业知识的必备基础。 结合高考尺度,学好这一内容,能揭示溶液中离子反应的本质,既巩固了前面已学过的电离初步知识,又为后面元素化合物知识、电解质溶液的学习奠定了一定的基础,并且正确而又熟练地书写离子方程式,是学生必须掌握的一项基本技能。 【学情分析】 1、学生知识状况:通过初中化学的学习,高一学生在化学方面奠定了一定的基础,特别是以前就接触过溶液的导电性实验和酸碱盐的基本概念,因此学习起本节课来比较轻松。 2、学生能力情况:高一的学生虽然具备了一定的抽象思维能力,但是仍然是形象思维能力占据主动地位,因此,直观、形象生动的实验更有利于学生对知识的掌握,同时调动了学生的学习兴趣。 3、(3)学生的心里状态:学生刚刚进入高中,自纠学习的能力不是很强,乐于机械接受,为了避免这些情况,使学生积极性、主动性得到积极发挥,我采用实验、启发、讨论、对比、归纳相结合的方式,使学生确实成为教学的主体,引导学生自主学习、合作学习、探究学习。在设计时遵循由感性→理性→实践的认识规律。 【教学目标】 (一)知识与技能目标: .

最新九下U15第三课时学案

课题:Unit 15 We are trying to save the manatees? 第3课时Section B (1a-2c)学案 学习目标: 1.能听懂Section B, 2a, 2b的听力内容,并完成相应的练习。 2.能用所学知识谈论在实际生活中如何节约能源,保护环境,从而拯救地球。 学习重难点: 听力技能提高和谈论在实际生活中如何节约能源,保护环境,从而拯救地球。学习过程: 自主学习:1. 译译,读读,记记 1)停止驾驶汽车2)回收书籍和纸张 3)当你离开房间时关灯 4)当你洗头时关上淋浴 5)不使用纸巾或餐巾6)买东西时自备包 7) 适合于8)拆毁、拆除 9)你应该做的三件事情是什么? 2. 看Section B, 1a,把拯救地球的这些行动,由易到难排序。 合作探究: 1.What else can we do to help save the planet? else 是副词,意为“另外、其他”,在句中的位置一般有下列三种情况: 1)置于some, any, no与-body,-one,-thing,where结合而成的代词后。 We must find to do the job.我们必须另外找人做这项工作。 happened.没有其他的事情发生。 2)置于疑问词之后: did she say about me?关于我她还说了 什么?[拓展] else与other 两者均有“别的,其他的”之意,用法有很大区别:(1)other是形容词,用于名词前,else既可作副词,也可作形容词,常 修饰不定代词或疑问代词,并置于其后。can you see?你能 看到其他什么东西? Some students are singing, are dancing.一些学生在唱歌,其他 学生在跳舞。 (2)other与else有时可以互相替换。 He is taller than in the class. =He is taller than in the class. 2. stop ridng in cars 停止驾车 1)stop doing sth 停止驾车stop to do sth停下(正在做的事)去做另一 件事e.g. 不要说话了! I'm very tired. Let's .我很累,我们停下来休息一下吧。[拓展]:即可跟doing 又可跟to do 的动词还有: . 2)stop…(from )do ing… = prevent…from doing… = keep…from doing… 阻止…做…

2019-2020年高一化学 第二节 离子反应(第三课时)教案

2019-2020年高一化学第二节离子反应(第三课时)教案 教学目标概览 (一)知识目标 1、掌握离子反应的发生条件。 2、能熟练书写离子反应方程式。 3、会由离子反应方程式改写成化学方程式。 4、会判断溶液中离子能否大量共存。 (二)能力目标 1、培养学生自学能力和总结概括知识的能力。 2、培养学生抽象思维能力和全面分析问题的能力。 3、培养学生运用旧知识去理解新问题的能力。 (三)情感目标 1、培养学生实事求是,努力进取的优良品质。 3、使学生学会从个别到一般,又从一般到个别的认识事物的方法。 教学重点:离子反应方程式的书写。 教学难点:离子能否大量共存。 教学方法:设疑、实验、讨论、讲解相结合 教学过程: [指导阅读]课本第16页——离子反应发生的条件 [提问]复分解型离子反应发生的条件是什么?举例说明。 [回答]复分解反应是电解质在水溶液中进行的离子反应,这类反应必须在生成物有沉淀、气体、难电离的物质出现之一者才能发生。 例:(1)生成难溶物质,如Cu(OH)2、BaSO4、AgCl等。CuSO4+BaCl2=BaSO4↓+CuCl2(2)生成气态物质,如:H2S、CO2、SO2等。CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O +CO2↑ (3)生成难电离物质,如弱酸、弱碱、水等。NaOH+HCl=NaCl+H2O [提问] 生成沉淀、气体或难电离的物质时,离子浓度如何变化? [回答] 离子浓度减小。 [板书]五、离子反应发生的条件 1、复分解型离子反应发生的条件:生成沉淀、气体或难电离的物质(弱酸、弱碱、水等),即向着离子浓度减小的方向进行。 2、氧化还原型离子反应发生的条件:取决于氧化剂和还原剂的相对强弱,即要依氧化还原反应规律来判断。 [练习] 1、判断下列离子反应能否发生,说明理由。 (1)、硝酸钠溶液和氯化钠溶液混合(2)、碳酸钙和硝酸银溶液 (3)、硫化氢气体通入到硫酸亚铁溶液中 (4)、碘水和溴化钠溶液混合 2、判断下列离子方程式是否正确?对不正确的指明原因 A、硫酸铜溶液与硫化钾溶液反应:CuSO4 +S2— = CuS↓+SO42— B、硝酸银溶液与氯化钠溶液反应:Ag+ +Cl— = AgCl C、碳酸钡放入稀盐酸中:BaCO3+2H+ = Ba2+ +H2O +CO2↑ D、铁片放入稀盐酸中:2Fe +6H+ = 2Fe3+ +3H2↑ E、醋酸与氢氧化钠溶液反应:H+ + OH— = H2O [板书]六、将离子方程式改写成化学方程式

离子反应 第二课时 学案

第二章第二节离子反应离子方程式 姓名班级 【学习目标】 1.初步掌握离子反应和离子方程式的含义,初步学会书写离子方程式;2.用实验的方法探究离子反应的实质和复分解反应型离子反应发生的条件,体会科学探究化学学习和研究中的重要性; 【学习难点、重点】离子方程式的书写,离子反应发生的条件 【学习过程】 一、知识回顾 在下列物质中:①CH3COOH ②HCl ③NaOH ⑥Na2CO3 ⑦C2H5OH ⑧H2O ⑨SO2⑩CO2属于电解质的是______ ______ 属于非电解质的是_________ ___ 复习提问:什么是电解质? 二、课堂学习研讨 由于电解质溶于水后电离成为离子,所以,电解质在溶液中的反应必然有离子参加,我们将有离子参加的反应称为离子反应。 新授:离子反应及其发生的条件 演示实验2-1(课本第31页) 引导:由以上实验可知,电解质在溶液里的反应实质是离子反应。 写出反应2的化学方程式: 分别写出Na2SO4和BaCl2的电离方程式:

当Na2SO4溶液和BaCl2溶液混合时,Na+和Cl-之间没有发生化学反应,而SO42-和Ba2+之间则发生了化学反应,生成了难溶的BaSO4白色沉淀。所以,Na2SO4溶液和BaCl2溶液反应的实质是: Ba2++ SO42-= BaSO4↓ 离子方程式的定义 怎样书写离子方程式呢?以Na2SO4溶液和BaCl2溶液反应为例,可以分成"写,改,删,查"四步: (1)写出反应的化学方程式: (2)把易溶于水、易电离的物质写成离子形式,把难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。上述方程式可以改写为: (3)删去方程式两边不参与反应的离子: (4)检查方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等。 总结:书写过程中“写”是基础,“改”是关键,“删”是途径,“查”是保证。练习: 分别写出下列反应的离子方程式: 硝酸钡溶液和硫酸钠反应: 硝酸银跟稀盐酸反应: 锌跟稀盐酸反应: ) 演示实验2-2(P 32 向盛有2mlNaOH溶液的试管里加入2ml的稀盐酸溶液。 我们在该实验中观察不到现象,但我们知道实际上发生了中和反应。 写出该反应的化学方程式: 写出该反应的离子方程式:

第3课时卤族元素学案

第3课时卤族元素学案 教学目标: 1.了解卤族元素在周期表中的位置和卤素原子的结构特点 2.了解卤素单质的性质 3.运用原子结构的理论解释同主族元素性质的递变规律,体验结构与性质内在联系 教学重点: 卤族元素性质的相似性和递变性 教学难点: 运用原子结构的理论解释同主族元素性质的递变规律,体验结构与性质内在联系 教学过程: 知识点一:卤族元素 1、卤族元素的组成及原子结构 2.卤族元素单质的物理性质 (1)颜色状态: (2)递变规律:随原子序数递增,密度________________;熔、沸点___________________________ 3.卤族元素单质的化学性质

知识点二:同主族元素的性质与原子结构的关系 1.元素性质的影响因素 元素的性质主要与原子核外电子的排布,特别是与______________________有关。 2.同主族元素性质的递变规侓(自上至下) 3.特殊性 (1)溴是常温常压下唯一的液态非金属单质,这是机推断题的突破点之一。 (2)碘为紫黑色固体,易升华,淀粉遇I2变蓝色。 (3)卤素单质都有毒,液态溴易挥发,溴有很强的腐蚀性,保存时要加一些水进行“水封”。 (4)Cl2、Br2、I2易溶于有机溶剂;如苯、CCl4、汽油等。 (5)F无正化合价。 知识点三非金属性强弱判断依据 由元素原子得到电子的难易程度决定。越易得__________,非金属性___________。 1.同主族 核电荷数_________,非金属性___________。 2.同周期 核电荷数__________,非金属性_____________(稀有气体除外)。 3.元素单质及其化合物的相关性质 (1)单质越易跟H2化合,生成的氢化物也就越_________,氢化物的还原性也就_________,其非金属性也就___________。 (2)最高价氧化物的水化物的_____________越强,其非金属性越强。如H2SO4的酸性强于H3PO4,说明S的非金属性比P强。 (3)非金属单质间的置换反应,例如:Cl2+2KI=2KCl+I2,说明氯的非金属性比碘________。

高一2.2离子反应学案1

高一2.2离子反应学案1 离子反应 一、电解质和非电解质 电解质 ⑴定义: ①使用范围: ②前提条件: ③必须是电离出自由移动的离子导电 例如:co2、So2、So3、NH3电解质 H2co3、H2So3、H2So4、NH3?H2o电解质 ⑵常见的电解质 ① ② ③ [练习1]判断对错: A铁能导电,所以铁是电解质 B氯化钙溶液能导电,所以氯化钙溶液是电解质c固态氯化钠不导电,所以氯化钠不是电解质 D氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质 E三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质非电解质

⑴定义: ①使用范围: ②前提条件: ⑵常见的非电解质 ① ② ③ [练习2]指出下列物质:属于电解质 属于非电解质 H2So4、Hcl、So3、cl2、oH、AgNo3、co、H2o、NH3、Na2So4、 BaSo4、Al3、cuSo4、cu、盐酸、cH3cooH [思考]影响电解质溶液导电能力强弱的因素 [思考]单位体积内溶质数目相同的条件下: 为什么cH3cooH溶液、氨水、Hcl溶液、NaoH溶液、Nacl 溶液的导电能力不同? 电解质的分类 依据电解质溶于水是否完全电离,将电解质分为强电解质和弱电解质 强电解质:溶于水电离的电解质 强电解质在水溶液中存在的微粒为: 常见的强电解质:弱电解质:溶于水电离的电解质

弱电解质在水溶液中存在的微粒为: 常见的弱电解质:[练习3]下列物质哪些能导电: 哪些是电解质: 哪些是强电解质电解质: 哪些是弱电解质电解质: 哪些是非电解质: 金属铜固态Naclco2H2So4碳棒酒精水溶液oH水溶液熔融状态的No3 葡萄糖o2Hcl气体液态Hcl盐酸co纯水cH3cooHcu2BaSo4 电离方程式 ⑴强电解质用号、弱电解质用号连接分子和离子 ⑵多元弱酸电离,所以电离方程式写,以为主 ⑶多元弱碱电离,但电离方程式写完 [练习4]写出下列物质的电离方程式: Hcl: Ba2: Fecl3: NH3?H2o:

离子反应第1课时教案

普通高中人教版化学必修1 第二章第二节离子反应(第1课时) 南宁市第三中学杨恒建 一、教学内容 本节内容节选自《普通高中课程标准实验教科书(必修)1》第二章第二节的内容。本节内容分为两部分:“酸、碱、盐在水溶液中的电离“和”离子反应及其发生的条件”。本节课介绍第一部分。 本节是学生认识离子反应和离子方程式的起始课。从教材的体系看,它是初中学习溶液导电性实验、酸碱盐电离知识的延续和深化,又是学习电解质溶液理论知识的基础,所以从体系看起承上启下的作用。从研究方法看,它是研究化学反应分类方法的补充以及从本质分析化学反应的必备技能,是中学生现在及至以后学习化学、从事化学专业的知识和能力的重点。学好这一内容,能揭示溶液中化学反应的本质。既巩固了初中学过的电离初步知识,又为选修四电解质溶液的学习奠定了一定的基础,并且正确而又熟练地书写离子方程式,是学生必须掌握的一项基本技能。 二、学情分析 在初中化学(第十单元)中,学生已做过溶液的导电性实验,对溶液导电原因有一定得了解。在此之前,学生刚刚学过物质的分类这一节课,对分类的方法也有了一定得了解,这样子就能够更为清楚得了解电解质与非电解质的概念及其分类,同时可以认识物质除了电解质与非电解质外,还有其他类型,使电解质之概念了解更为完整,进而对之后电解的知识能够比较容易得接受。学生能够归纳收集自己通过相关途径积累的知识,结合新课标的学习和教学评价,积极参与课堂活动,积极提出疑问,进行交流、讨论、辩论,初步具备化学知识积累研究的能力。 三、教学目标 知识与技能目标 1、了解电解质和非电解质的概念 2、知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离 3、通过现象分析探究化学反应实质的能力 过程与方法目标 1、通过对比实验“几组物质的导电实验”,初步学会形成概念的分析方法。 2、引导学生自主学习,从电离特征得出酸、碱和盐的定义。 情感态度与价值观目标 1、通过实验激发学生学习化学的兴趣和情感; 2、培养学生严谨求实、勇于探索的科学态度;

《离子反应》教案(新人教版)

第二节离子反应 ( 第一课时 ) 教学目标 1.了解电解质的概念;知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离 2.通过对酸、碱、盐电离情况的分析,培养学生归纳、概括能力,训练学生的科学方法 3.体验科学探究的艰辛与喜悦,树立辩证唯物主义世界观 教学重点、难点 重点:让学生讨论酸、碱、盐的电离情况,从电离的角度认识酸碱盐的本质 难点:电解质的概念

巩固练习 1.下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是( ) A.氯化镁晶体 B. 氯化钠溶液 C. 液态氯化氢 D. 熔融氢氧 化钾 2.下列物质中导电性能最差的是( ) A.石墨棒 B. 固体氧化钾 C. 盐酸 D. 熔融氢氧化钠 3.下列物质在一定条件下能够导电,但不是电解质的是( ) A. 铝 B. 食盐 C. 硫酸 D. 蔗糖 4.仅能在水溶液中导电的电解质是( ) A. KOH B. KNO3 C. NH4HCO3 D. 酒精 5.下列物质的水溶液中存在溶质分子的是( ) A. HCl B. NaOH C. Na2CO3 D. 蔗糖 6.下列电离方程式不正确的是( ) A.H2SO4=2H++SO42- B.NH4NO3=NH4++NO3- C.Na2CO3=Na2++CO32- D. Ba(OH)2=Ba2++2OH- 7.下列关于电解质的判断中,正确的观点是() A.在熔融状态下能够导电的物质 B. 在熔融或溶液中能够导电的物质 C. 在熔融或溶液中能够导电的化合物 D. 在熔融和溶液中都能导电的化合物 8.下列电离方程式中,正确的是( ) A.Ca(OH)2=Ca2++2(OH-) B. FeCl3=Fe2++3Cl- B.H2SO4=H2++SO42- D. Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-

2016-2017学年人教版必修1 2.2 离子反应-第1课时 学案

第二章化学物质及其分类第二节离子反应 第1课时:电解质及电离 【学习目标】 1、理解电解质的概念,了解非电解质的概念,认识常见的电解质与非电解质; 2、知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离,从电离角度理解酸、碱、盐的本质; 3、掌握强电解质的电离方程式书写。 【学习重点、难点】电解质的概念,电离方程式的书写。 【使用说明】上课前完成【预习自测】 【预习自测】 1.下列物质在各种情形中能否导电?能的划“√”,不能的划“×”, Cu 水NaCl晶体酒精纯硫酸 NaCl溶液75%酒精溶液稀硫酸 2. 电解质和非电解质 电解质:在中或状态下能够导电的叫做电解质. 如:。 非电解质:在中和状态下都不能导电的叫做非电解质。 如:。 3.电解质的电离 (1)电离概念:电解质在中或状态下离解成的过程。 (2)电解质的电离方程式的书写 HCl ,H2SO4, NaOH ,Ba(OH)2, Cu(NO3)2 ,NH4Cl , NaHCO3,★NaHSO4(溶

液) 。 【新课学习】 【小组思考与交流1】 铜能导电的原因;NaCl溶液能导电的原因 小结:物质导电的条件是___________________________ 。 【小组思考与交流2】 1.分析下列物质不是电解质的原因 ①金属铜②蔗糖③澄清石灰水 2. 常见的电解质 3. 总结:电解质溶液导电的原因 NaCl溶液(稀硫酸)能导电的原因;熔融NaCl能导电的原因NaCl晶体不能导电的原因;纯硫酸不能导电的原因 【资料卡片】: NaCl晶体是由Na+、Cl-按一定规律紧密地排列所形成的。晶体中Na+、Cl-不能自由移动,因此晶体不能导电。当熔融时,NaCl晶体中的Na+、Cl-也能成为自由移动的离子 常温下硫酸是液态,是由硫酸分子构成,不存在离子;当硫酸溶于水时,在水分子的作用下,硫酸分子被破坏,变成的离子,并且能自由移动 【小组思考与交流3】 1.电解质发生电离的条件, 2.“二氧化硫水溶液能导电,二氧化硫却是非电解质”。如何从电离的角度理解 电解质的本质 (资料:二氧化硫能与水发生反应生成亚硫酸,亚硫酸并发生电离) 3.书写电离方程式注 意; ; ; 4.电离的角度,概括酸、碱、盐的定义: 电离时生成的阳离子的化合物叫做酸,如:, 电离时生成的阴离子的化合物叫做碱,如:,

【化学】鲁科版选修4《化学反应原理》教案:3.4《离子反应》(第1课时)

第4节离子反应 知识与技能: 1. 了解离子反应发生的条件是生成沉淀、生成弱电解质、生成气体或发生氧化还原反应;2. 学会利用酸碱中和滴定测定强酸、强碱溶液浓度的原理和方法; 3. 通过离子反应在生产、生活中的广泛应用,使学生体会化学在人类生产、生活中的作用和贡献; 4. 培养运用归纳法分析问题的能力; 过程与方法: 利用熟悉的例子归纳离子反应的共同点,引导学生按已形成的思路进行分析,在讨论的基础上进行归纳总结,形成简要的话进行记忆,使认识得以提升。 情感态度与价值观: 展示更为广阔的化学天地,立志于从事化学、化工研究和生产及相关领域的研究;充分感受化学在人类生产、生活中的作用和贡献。 教学重点:离子反应发生的条件、酸碱中和滴定的原理和方法 教学难点:离子反应发生的条件、酸碱中和滴定的原理和方法 课时安排:3课时 教学过程: 第一课时 一、离子反应发生的条件 【交流研讨】P98,学生完成 【回顾小结】1.离子反应的书写方法:(1)写拆删检(2)离子不能共存法 【板书】2.离子反应:溶液中有离子参与的化学反应称之为离子反应 【提问】离子发生的产所在什么地方? 【学生】水溶液中 【追问】实验室制备氨气——2NH4Cl + Ca(OH)2===CaCl2+ 2NH3↑+2 H2O有没有离子反应? 【学生】没有,因为不在水溶液中发生的 【提问】在必修1中我们学到的离子反应发生的条件什么? 【学生】生成沉淀、生成水、生成气体(也有可以知道发生氧化还原反应) 【板书】3.离子反应发生的条件:↓ 【举例】SO42—、Cl—、CO32—的检验以及MgCO3沉淀的转化 【教师】其实,生成水和生成像水一样的弱电解质也可以,比如讲,CH3COONa与盐酸HCl 反应、NH4Cl与NaOH反应大量Na2CO3与少量盐酸 【板书】生成弱电解质 【举例板书】CH3COONa+HCl===CH3COOH+NaCl CH3COO— + H+=== CH3COOH

《屈原列传》第三课时导学案(教师版)

《屈原列传》(第三课时) 【课题】必修三第二单元《屈原列传》【课型】新授课【学案序号】8 【课时】第三课时【使用日期】3月15日 【学法指导】 《屈原列传》虽属史传文章,但字里行间无不渗透着作者的爱憎和褒贬的感情。我们学习这篇列传,要把精力用在议论部分,即把评介《离骚》、就怀王客死于秦抒感、与渔夫对话等三处作为研读重点,看作者是怎样通过这三处议论来揭示屈原的伟大精神和伟大人格。 【学习目标】 1.知识与技能:掌握本课的文言常用实词,正确理解古今异义的词,复习巩固判断句与被动句。 2.过程与方法:学习本文记叙和议论相结合的写作方法。理解课文运用的修辞手法。 3.情感态度与价值观:了解屈原的生平事迹,学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。 【学习重点】 屈原的不幸遭遇和历史事实,突出屈原的高贵品质、爱国精神(第三段)。 【学习难点】 记叙、议论、抒情密切结合的特点。 自主学习 课前自读课文4-10段,完成下面练习: 1、给下列加点字注音: 江滨.()渔父.()三闾.大夫() 啜.()弹冠.()怀瑾.握瑜.() 自令见放为.() 2.解释加点字 子.非三闾大夫欤.()()自令见放为.() 新沐.者必弹冠()葬乎.江鱼腹中耳() 安能以皓皓之.白()遂自投汩罗以.死() 宋玉、唐勒、景差之徒.者()然皆祖.屈原之从容辞令() 竟.为秦所灭() 3.指出下列句子的文言句式 被发行吟泽畔()是以见放() 不凝滞于物()而自令见放为() 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?() 皆好辞而以赋见称()数十年,竟为秦所灭() 合作探究 1.文章第11节,记叙屈原与渔夫的对话,写出了几种人生观,有什么作用?

离子反应第二课时说课稿

离子反应说课稿 尊敬的各位评委: 你们好!今天我要说课的题目是《离子反应》,下面我将从说教学背景、说教法学法、说教学过程、说板书设计、说教学反思五个方面对本节内容进行说明。 一、教学背景 1、教材的地位和作用 《离子反应》位于高中化学必修一第二章第二节,在中学阶段的基本概念和基本理论知识中占有极其重要的地位,贯穿于中学化学教材的始终;在中学化学中许多重要元素及其化合物的知识都可能涉及到离子反应及其方程式的书写。从教材体系来看:他是初中学习溶液导电性、酸碱盐电离知识的延续和深化;也为后面学习元素化合物知识、选修4奠定了基础,所以学好本节内容显得尤为重要。新考纲明确指出“了解离子反应的概念、能正确书写离子反应方程式、了解离子反应发生的条件”,所以在教材处理上我将让学生通过实验事实认识离子反应及复分解型离子反应发生的条件,让学生体会化学实验是科学探究过程中的一种重要方法,通过教师示范学生练习初步掌握离子反应方程式的书写。 【过渡语】新课改强调“以人为本”强调“学生为中心”,学生学情不能忽视 2、学情分析 (1)知识基础 第一课时学生已经知道“电解质在溶液中反应的实质”和“电离方程式”的知识, 已经意识到用实验的方法去进行化学探究,但学生元素及其化合物知识储备不足, 物质离子式不熟悉,所以本节课在完成基本内容的基础上不能随意拔高难度 (2)认知基础 通过学习教育心理学,我们知道高中生思维具有更高的概括性,辩证思维也迅速发 展,处于具体思维向抽象思维发展的前期,但学生的抽象理解能力还稍弱,不能直 接给出概念或结论,需要借助一些直观的手段。 【过渡语】根据教材和学情的分析,确立了以下三维目标和重难点内容: 3、教学目标 (1)知识与技能 A、了解离子反应的概念; B、会书写易溶、易电离的酸碱盐之间的离子方程式,了解离子方程式的含义; C、掌握复分解型离子反应发生的条件 (2)过程与方法 学习用化学实验的方法进行科学探究,培养学生动手能力; (3)情感态度价值观 通过用化学实验的方法进行科学探究 培养学生勇于探索的科学态度和透过现象看本质的唯物辩证主义思想观 4、重、难点 重点:离子反应方程式的书写; 复分解型离子反应发生的条件 难点:离子反应方程式的书写(特别是学生分不清哪些需要拆成离子式,哪些仍然写化学式,需要借助教师归纳,并不断练习强化) 【过渡语】为达到预期教学目标,突出重点,突破难点,采用以下教法和学法 二、教法、学法 1、说教法

高中化学_离子反应 第二课时教学设计学情分析教材分析课后反思

2.2.2离子反应及其发生的条件 教学目标 一、知识与技能 1、理解离子反应的概念,掌握复分解型离子反应发生的条件; 2、能正确书写常见的离子方程式。 二、过程与方法 1、通过“361”课堂教学模式,培养学生自主学习、合作探究的能力; 2、通过对离子反应发生条件的归纳整合,逐步学会培养学生总结归纳的能力; 3、通过离子方程式的书写,培养学生运用化学用语的能力,加深对化学用语的认识。 三、情感、态度与价值观 1、通过探究获得知识,让学生体验科学知识获得和形成的过程与方法,体会成功的获得知识的乐趣; 2、通过实验激发学生学习化学的兴趣和情感,对学生进行透过现象看本质的辩证唯物主义教育。 教学重点 1、离子反应的本质及其发生的条件。 2、离子方程式的书写。 教学难点 1、离子方程式的书写。 2、探究复分解型离子反应发生的条件。 教学过程 【导学流程】 (一)知识链接 导:写出下列电解质的电离方程式 Na 2SO 4________________________________ BaCl 2____________________________________________________ 学:看课本P31——P32页 1.离子反应 电解质在_____________中的反应实质上是__________之间的反应。 例如:CuSO 4和BaCl 2 在溶液中的反应实质是_________和_________之间的反应。 2.离子反应的表示方法——离子方程式 (1)概念:用__________参加反应的_______________来表示反应的式子。 (2)书写步骤正确书写Na 2SO 4 和BaCl 2 反应的离子方程式 书写四步:

离子反应教案

《离子反应》第一课时酸碱盐在水溶液中的电离

《离子反应》教学设计 ——酸碱盐在水溶液中的电离【教学背景】 1、面向学生:高一学生 2、学科:化学 3、教学课时:3课时,本小节为第1课时。 【教学课题】 《离子反应》是高中化学人教版必修1第二单元化学物质及其变化的第2节的内容。 【教材的地位和作用】 本节课选自人教版化学必修I第二章第二节第一课时的内容,它是学生认识《离子反应》这一节内容的起始课。《离子反应》不仅是本章的一个重点,也是整个高中化学的重点之一,是历年高考的热点。从教材体系看,它是初中学习溶液导电性实验、酸碱盐电离知识的延续和深化,又是学习电解质溶液理论知识的基础,所以它起到了承上启下的重要作用。从研究方法看,它又是研究物质分类、化学反应分类方法的补充以及进一步深层次认识化学反应的必备技能,是中学生现在以及以后学习化学、从事化学专业知识的必备基础。

结合高考尺度,学好这一内容,能揭示溶液中离子反应的本质,既巩固了前面已学过的电离初步知识,又为后面元素化合物知识、电解质溶液的学习奠定了一定的基础,并且正确而又熟练地书写离子方程式,是学生必须掌握的一项基本技能。 【学情分析】 1、学生知识状况:通过初中化学的学习,高一学生在化学方面奠定了一定的基础,特别是以前就接触过溶液的导电性实验和酸碱盐的基本概念,因此学习起本节课来比较轻松。 2、学生能力情况:高一的学生虽然具备了一定的抽象思维能力,但是仍然是形象思维能力占据主动地位,因此,直观、形象生动的实验更有利于学生对知识的掌握,同时调动了学生的学习兴趣。 3、(3)学生的心里状态:学生刚刚进入高中,自纠学习的能力不是很强,乐于机械接受,为了避免这些情况,使学生积极性、主动性得到积极发挥,我采用实验、启发、讨论、对比、归纳相结合的方式,使学生确实成为教学的主体,引导学生自主学习、合作学习、探究学习。在设计时遵循由感性→理性→实践的认识规律。 【教学目标】 (一)知识与技能目标: ①理解电解质、非电解质的概念; ②理解电离的概念,会书写电离方程式;

第二章第二节离子反应教学案 (第三课时)

第二章第二节离子反应教学案(第三课时) 一、判断下列离子方程式书写是否正确,错误的指明原因。 ⑴铁和稀盐酸反应:2Fe + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2↑ (2)铜和稀硫酸反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑ (3)过量的CO2通入澄清石灰水溶液:CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O (4)硫酸铜和氢氧化钡的反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓ (5)硫酸和氢氧化钡的反应:H++SO42-+OH-+Ba2+=BaSO4↓+ H2O ⑹CaCO3溶于盐酸溶液:CO32-+2H+=== H2O+CO2↑ (7)CaCO3溶于醋酸溶液:CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑ (8)往氯化镁溶液中滴加氨水:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓+2H2O (9)碳酸钠溶液与盐酸反应:Na2CO3+2H+==2Na++CO2↑+H2O (10)Cu(OH)2和盐酸反应: OH-+H+=H2O (11)氧化铜与盐酸反应:O2-+2H+===H2O (12)澄清石灰水跟稀硝酸反应Ca(OH)2+2H+=Ca2++2H2O (13)碳酸氢钙溶液跟盐酸反应:Ca(HCO3)2+2H+=Ca2++2H2O+2CO2↑ (14)铜与硝酸银溶液反应:Cu+Ag+==Ag+Cu2+ (15)Fe3++Cu===Cu2++Fe2+ (16)Fe3++Fe = 2Fe2+ (17)Fe2++Cl2 = Fe3++ 2Cl- (18)钠溶于水:Na+H2O= Na++ OH- + H2↑ 小结: 二、判断离子能否大量共存 1.某无色溶液中,可大量共存的离子组是() A.Na+、HCO-3、SO2-4、Br-B.Cu2+、NO-3、Cl-、SO2-4 C.H+、Cl-、K+、CO2-3D.K+、Mg2+、SO2-4、OH- 2.下列各组离子中,能在强酸性溶液里大量共存,并且溶液呈无色透明的是() A.Fe3+、K+、Na+、SO2-4B.Na+、K+、CO2-3、Cl- C.Mg2+、Na+、Cl-、NO-3D.Ba2+、K+、HCO-3、SO2-4

离子反应第一课时优秀教案精品

第二节离子反应 第一讲:酸、碱、盐在水溶液中的电解教案方案(设计) 课题酸、碱、盐在水溶液中的电解课型新课 授课教师 章节第二章第二节第一讲 教材版本普通高中课程标准实验教科书(必 修)Ⅰ 学生情况 在初中化学(第十章)中,学生已做过溶液的导电性实验,对溶液导电原因有一定得了解。在此基础上,介绍氯化钠、硝酸钾、氢氧化钠等固体分别加热至熔化后能导电,结合这些固体在水溶液中能导电这两个特点,就可以很顺利的引出电解质的概念。在此之前,学生刚刚学过物质的分类这一节课,对分类的方法有了一定得了解,这样子就能够更为清楚得了解电解质与非电解质的概念及其分类,同时可以认识物质除了电解质与非电解质外,还有其他类型,使电解质之概念了解更为完整,进而对之后电解的知识能够比较容易得接受。学生能够归纳收集自己通过相关途径积累的知识,结合新课标的学习和教学评价,积极参与课堂活动,积极提出疑问,进行交流、讨论、辩论,初步具备化学知识积累研究的能力。 学生情况:学生正处在16、17岁的年龄阶段,好奇心较强,兴趣不太稳定,逻辑思维正在日趋发展中,在知识学习上仍需借助感性材料的支持的诸多特点。因此本节课的重点是:电解质(强电解质和弱电解质)、非电解质的判断,实验现象的分析。 难点的突破方法:充分运用实验和多媒体教学手段,尽可能增加实验可见度,加强感性认识,引导学生进行全面观察,理解微观本质。 教学内容 教材的地位和作用:本节是学生认识离子反应和离子方程式的起始课。从教材的体系看,它是初中学习溶液导电性实验、酸碱盐电离知识的延续和深化,又是学习电解质溶液理论知识的基础,所以从体系看起承上启下的作用。从研究方法看,它是研究化学反应分类方法的补充以及从本质分析化学反应的必备技能,是中学生现在及至以后学习化学、从事化学专业的知识和能力的重点。学好这一内容,能揭示溶液中化学反应的本质。既巩固了初中学过的电离初步知识,又为选修四电解质溶液的学习奠定了一定的基础,并且正确而又熟练地书写离子方程式,是学生必须掌握的一项基本技能。它还是历年高考的热点,在高考中重现率达标100% 本节内容节选自《普通高中课程标准实验教科书(必修)Ⅰ》第二章第二节的内容。在介绍离子反应及其发生的条件以前,需要介绍电解质的概念,以及电解质的电离方程式。因此,本节内容分为两部分:“酸、碱、盐在水溶液中的电离“和”离子反应及其发生的条件”。本节课介绍前者。 在初中化学中,学生已做过溶液的导电实验。在此基础上,介绍氯化钠、硝酸、氢氧化钠固体分别加热至熔化后能导电,这样很顺利地引出电解质概念。然后,通过介绍氯化钠在

认识地球第三课时学案

《认识地球》第三课时学案 班级________ 姓名__________ 学号__________ ※自主学习课题:经纬网 ※自主学习目标: 1、知道经纬网并能根据经纬网确定地球表面任何一点的位置; 2、初步了解阅读经纬网地图的方法。 ※自主学习重点:经纬网 ※自主学习任务: 1、阅读P23页“经纬网”一段,知道经纬网的概念; 2、能够在图2-16上找出英国首都伦敦的纬度和经度(51°N ,0°) 3、根据图2-18至图2-21完成P25页活动1-2-3小题。 ※学习效果检测: 读图完成第1--3题 1、写出下列各点的经纬度A(,)B(,)C(,) 2、根据经纬度确定位置(把各点填在图中相应位置) ①(30°N,130°E)②(50°S,40°W)③(30°S,160°E) 3、从东西半球看:A_________半球;B 半球;C 半球。 从南北半球看:A_________半球;B 半球;C 半球。 4.A地的地理坐标是(120°W,10°S),B地的地理坐标是(120°W,15°S)。A、B两地与赤道距离正确的说法是() A.相等B.A地距赤道近C.B地距赤道近D.A地距赤道远 5.关于我国首都北京(40°N116°E)位置的叙述正确的是( ) A.位于北半球,中纬度 B.位于东半球,高纬度 C.位于西半球,中纬度 D.位于南半球,高纬度 6.关于地点(165°E ,10°S )位置的叙述正确的是( ) A.位于东半球,中纬度 B.位于西半球,低纬度 C.位于南半球,东半球 D.位于西半球,高纬度 7.某地的经纬度位置是(165°W,45°S),则该地属于() A.西半球的南半球B.西半球的北半球 C.东半球的南半球D.东半球的北半球 8.某地往西是西半球,往东是东半球,往北是高纬度,往南是中纬度,该地位于()A.160°W,23.5°S B.20°W,60°S C.20°W,60°N D.160°E,30°N 9.下列地点中,其位置符合东半球、北半球、低纬度三个条件的是() A.165°E,20°N B.21°W,5°N C.15°W,25°S D.15°W,25°N 10.某地往北是北半球,往南是南半球,往西是西半球,往东是东半球,该地区位于()A.160°E,纬度0° B.20°W,纬度0° C.160°W,纬度0°D.20°E,纬度0° 11.根据下列经纬网图,回答下列问题。 (1)写出A、B、C、D的经纬度:A._______,_______B._______,_______ C._______,_______D._______,_______。

课时3《离子反应的应用》教案

课时3 《离子反应的应用》教学设计 主备人:张克玲 2017-10-16 【教学目标】 1、了解强、弱电解质的概念。 2、掌握离子共存条件的判断。 3、通过归纳总结离子反应的实质。 4、培养归纳、整理、探究事物规律的意识。 【教学重点、难点】 1、判断在指定条件下,在同一溶液中离子能否大量共存; 2、根据离子共存规律推断溶液组成; 3、根据离子共存规律及指定条件推断溶液中可能存在的离子(即离子鉴定)【教学过程】 一、基础知识介绍 1、概念:只要离子组内有两种或多种离子能相互反应,则这组离子就不能大量共存。 2、离子不能大量共存的条件(离子不能大量共存的规律): 【学生展示评价】 (1)生成气体或挥发性物质; (2)生成难溶物或微溶物; (3)生成弱电解质的物质; 【反馈提升】 以上均属于复分解反应型离子反应 【开拓视野】 (4)发生氧化还原反应; (5)发生络合反应;(不讲) (6)生双水解反应的离子不能大量共存;(不讲,泡沫灭火器原理) 【特别注意】 -、HS-(注意)(7)酸酸式酸根离子不能与H+、OH-共存:如HCO 3 (8)若题目中提示酸性溶液(pH<7)或碱性溶液(pH>7)应在各待选

答案中均加入H+(注意) 二.知识梳理 1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存 ①有气体产生 如:H+与CO 32-、HCO 3 -、S2-、HS-、SO 3 2-、HSO 3 -等不能大量共存,主要是由于发 生CO 32-+2H+=CO 2 ↑+H 2 O、 HS-+H+=H 2 S↑等。 ②有沉淀生成 如: Ca2+、Mg2+、Ba2+等与SO 42-、SO 3 2-、CO 3 2-等不能大量共存,主要是由于 Ba2++CO 32-=BaCO 3 ↓、Ca2++SO 4 2-=CaSO 4 ↓(微溶); Mg2+、Al3+、Cu2+、Fe2+、Fe3+等与OH-不能大量共存是因为: Cu2++2OH-=Cu(OH) 2↓,Fe3++3OH-=Fe(OH) 3 ↓等; ③有弱电解质生成 如:OH-、ClO-、F-、CH 3COO-、PO 4 3-、HPO 4 2-、H 2 PO 4 -等与H+不能大量共存,主要 由于OH-+H+=H 2O、CH 3 COO+H+=CH 3 COOH 一些弱酸的酸式根或NH 4 +不能与OH-大量共存是因为: HCO 3-+OH-=CO 3 2-+H 2 O、HPO 4 2-+OH-=PO 4 3-+H 2 O、NH 4 ++OH-=NH 3 ·H 2 O 此类离子反应总是朝着使溶液中某些离子浓度降低的方向进行! 2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。(不讲,学生问时可以适当扩展) ①一般情况下,具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。 如:I-、、S2-、HS-和Fe3+不能大量共存是由于: 2I-+2Fe3+=I 2 +2Fe2+、 2Fe3++ S2-=S↓+2Fe2+、 2Fe3++3S2-=S↓+2Fe S↓。 ②在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存。 如:NO 3 -和I-在中性或碱性溶液中可以共存,但在有大量H+存在下不能共存; 如:SO 32-、S 2 O 3 2-和S2-在碱性条件下可以共存,但在酸性条件下由于发生: 2S2-+SO 32-+6H+=3S↓+3H 2 O、

《离子反应第二课时》教学设计

离子反应(第二课时) (一)指导思想与理论依据 《离子反应》属于高一课本第一章第二节内容。《离子反应》在中学阶段的基本概念基础理论知识中,占有极其重要的地位,贯穿于中学化学教材的始终,是中学化学教学的重点和难点之一。在中学化学中要学习许多重要元素及其化合物的知识,都可能涉及离子反应及其方程式的书写。《化学新课程标准》明确指出:学生要能通过实验认识离子反应及其发生条件,了解常见离子的检验方法。 (二)教学背景分析 学习内容分析:而学生刚进高一,元素化合物知识不丰富,电离理论又没有学习,因此本节知识对学生来说具有一定的难度。本节分三次课完成,本次课是学习离子方程式书写后的第二课时。 学好这一节内容,能揭示溶液中化学反应的本质。既巩固了前面已学过的电离初步知识,又为后面元素化合物知识、电解质溶液的学习奠定了一定的基础,并且正确而又熟练地书写离子方程式,是学生必须掌握的一项基本技能。 学生情况分析:对于离子反应,学生基本上理解准确。离子反应发生的条件也清楚,离子反应方程式的写法也基本掌握了。但学生因为初中基础薄弱,溶液中发生的反应如复分解反应性质掌握不牢,常见的难溶物、易溶物记忆不清,书写时不太细心如化学符号写错等。 教学方式与教学手段说明:采用练习-错例分析-重点讲解-纠错-重写-总结-系统化,让学生感受化学用语的生成过程,巩固理解离子反应及其发生条件,并理解其重要性。 并创设问题的意境,激发学习兴趣,调动学生内在的学习动力,促使学生在意境中主动探究科学的奥妙。通过学生对问题的探究、讨论、归纳,最终掌握离子方程式的书写方法。 技术准备:电脑、无线鼠标、多媒体投影仪 前期准备:预习完成如下问题: 1.将下列化学方程式改写成离子方程式 2.如何判断一个离子反应方程式是否正确?

离子反应第一课时教案

离子反应 第一课时、酸、碱、盐在水溶液中的电离【课标分析】 本部分内容,课程标准要求学生了解并掌握电解质概念,知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离。通过几个方面进行评价:是否知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离;是否能正确书写强酸、强碱和可溶性盐的电离方程式;能否用电解质的电离方程式表示电解质导电的原因。 【教材分析】 本节知识属基本概念和基本理论部分,物质在水溶液中的状态和行为是一个重要的认识领域,很多化学反应都是在水溶液中进行的,初中学生已经知道酸、碱、盐的水溶液能导电,但为什么能够导电?这都是学生有待于进一步讨论的问题,同时通过对这些问题的探讨也可以从另一个角度对化合物进行分类,引导学生从不同的视角来认识化合物。另外,电解质在人类的生产、生活中有着非常广泛的应用,它们与人类的生命活动密切相关。通过本节内容的学习可以为元素及其化合物的学习做好必要的知识准备,同时为选修模块“化学反应原理”中物质在水溶液中的行为的学习打下一定的基础。 【教法分析】 本课时对电离概念的简历是以熔融氯化钠和氯化钠溶液如何导电这一事实为载体的,而高一的学生还没有学习化学键的概念,也不具备晶体、极性分子等相关知识。在初中,学生所建立的物质溶解的概念是模糊的,不科学的,因此对电离概念的建立会有阻碍作用。从学生的认知方式看,学生对导电实验的感知是感性认识。如何从微观上理解导电的本质,大多数学生感到比较困难,因此有条件的教师可以借助于电脑动画这一教学媒体尽快使学生上升到理性认识。对记忆型偏好的学生理解该部分知识要弱于发问质疑型与原理原则型科学认知偏好的学生。因此,在实际教学中应注意多给记忆型偏好的学生动手实验的机会。在理解电离的概念后,通过书写各组物质的电离方程式,再通过分析各组物质在水溶液中的电离情况归纳出酸、碱、盐的定义。由于电离、电解质概念的学习是为认识离子反应而准备的,不能像以往的教学处理一样,费过多的时间探讨电解质,如辨析一些物质到底属不属于电解质等,只是让学生认识常见有哪些物质是电解质以及它们会电离出什么离子就可以了。 教学中应该强调的问题: 1.电离的概念,理解电离概念时应注意:(1)电离的条件:溶于水或熔融状态下,二者具备其一即可;(2)电离不需要通电;(3)电离的本质:产生自由移动的离子。 2.书写电离方程式应注意:(1)注意配平;(2)正电荷总数等于负电荷总数;(3)原子团作为一个整体不能拆分。 3.电解质,注意:(1)研究对象为化合物;(2)单质不是电解质;(3)电解质需自身能电离出自由移动的离子。 【学法分析】