部编版八年级下语文第六单元23. 马 说导学案含答案

23. 马说

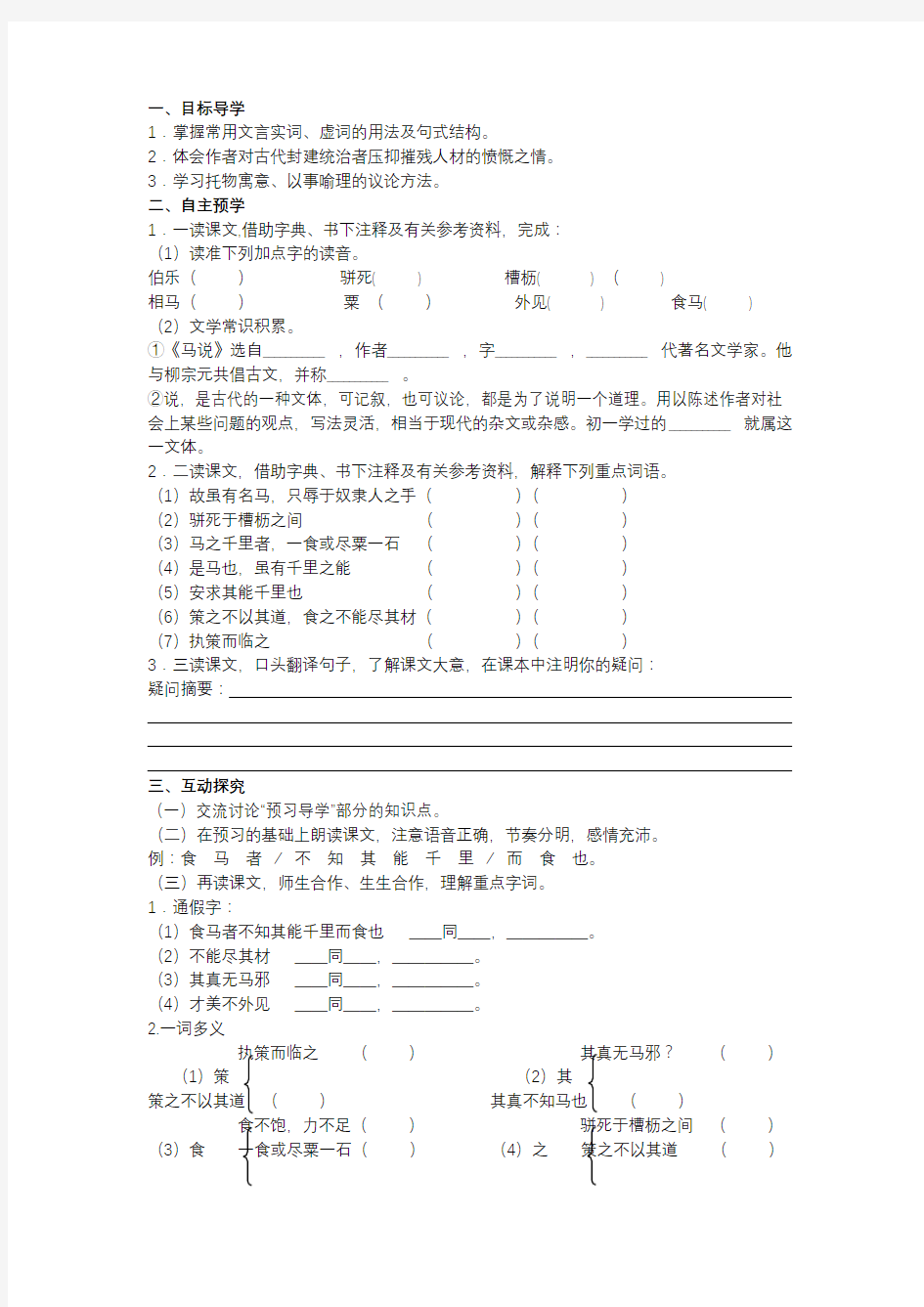

一、目标导学

1.掌握常用文言实词、虚词的用法及句式结构。

2.体会作者对古代封建统治者压抑摧残人材的愤慨之情。

3.学习托物寓意、以事喻理的议论方法。

二、自主预学

1.一读课文,借助字典、书下注释及有关参考资料,完成:

(1)读准下列加点字的读音。

伯乐()骈死( ) 槽枥( ) ()

相马()粟()外见( ) 食马( ) (2)文学常识积累。

①《马说》选自___________,作者___________,字___________,___________代著名文学家。他与柳宗元共倡古文,并称___________。

②说,是古代的一种文体,可记叙,也可议论,都是为了说明一个道理。用以陈述作者对社会上某些问题的观点,写法灵活,相当于现代的杂文或杂感。初一学过的___________就属这一文体。

2.二读课文,借助字典、书下注释及有关参考资料,解释下列重点词语。

(1)故虽有名马,只辱于奴隶人之手()()

(2)骈死于槽枥之间()()

(3)马之千里者,一食或尽粟一石()()

(4)是马也,虽有千里之能()()

(5)安求其能千里也()()

(6)策之不以其道,食之不能尽其材()()

(7)执策而临之()()

3.三读课文,口头翻译句子,了解课文大意,在课本中注明你的疑问:

疑问摘要:

三、互动探究

(一)交流讨论“预习导学”部分的知识点。

(二)在预习的基础上朗读课文,注意语音正确,节奏分明,感情充沛。

例:食马者∕不知其能千里∕而食也。

(三)再读课文,师生合作、生生合作,理解重点字词。

1.通假字:

(1)食马者不知其能千里而食也__同__,_____。

(2)不能尽其材__同__,_____。

(3)其真无马邪__同__,_____。

(4)才美不外见__同__,_____。

2.一词多义

执策而临之()其真无马邪?()(1)策(2)其

策之不以其道()其真不知马也()

食不饱,力不足()骈死于槽枥之间()(3)食一食或尽粟一石()(4)之策之不以其道()

食之不能尽其材()鸣之而不能通其意()

执策而临之()策之不以其道()(5)而(6)以

而伯乐不常有()不以千里称也()

(四)三读课文,理解课文语句,翻译下列句子。

1.故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

2.马之千里者,一食或尽粟一石。

3.且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

4.执策而临之,曰:“天下无马!”

5.呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

(五)反复诵读课文,整体把握文意。

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

2.本文通过描写千里马的遭遇,表达了作者怎样的思想?

3.本文中“伯乐”“千里马”各比喻了什么样的人?

4.本文的写作手法有何特点?

(六)总结归纳

本文采用的写法,论述的问题,作者将比做“千里马”,将比做“食马者”,集中阐述了封建社会中人才被埋没的原因,抒发了之情,对不能知能善任的昏庸的统治阶级进行了嘲讽与鞭挞。

四、课堂练习

(一)同步反馈

1.给下列加点的注音

①祗辱()②骈死()③槽枥()

④一食或尽粟一石()⑤食马者不知其能千里而食()

2.《马说》作者是(朝代)(姓名)。文章短小精悍,通篇运用手法。

3.按要求默写。

(1)本文的中心论点是

(2)千里马的悲惨遭遇是

(3)千里马被埋没的根本原因是

(4)千里马被埋没的直接原因是

(5)食马者“不知马”的具体表现是

4.解释下列加点的字。

①或尽粟一石:②虽有千里之能:

③才美不外见:④且欲与常马:

5.翻译:食马者不知其能千里而食也。

(二)课内阅读

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

1.“以”字的意思和用法与“不以千里称也”一句相同的一项是()

A、策之不以其道

B、以丛草为林

C、以至鸟兽木石

D、不以善小而不为

2.文章借有关伯乐和千里马的传说,将封建统治者比作“”,将人才比做“”,而伯乐喻指,集中抨击的社会现象是。

3.千里马被埋没的直接原因是:。作者借此表达了的心情。

4.对文章的中心判断正确的一项是()

A 天下无马。B.其真无马邪?其真不知马也。

C.千里马常有,而伯乐不常有。D.世有伯乐,然后有千里马。

5.这篇文章托物寓意,抨击统治者的错误行为。但作者没有正面阐明该怎么做。参照最后一节,你认为他主张怎样对待“千里马”那样的人才?

五、拓展阅读

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

(节选自韩愈《马说》)

臣有二马,故常奇之。日啖豆至数斗,饮泉一斛,然非精洁则宁饿死不受。介①而驰,其初若不甚疾,比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午至酉,犹可二百里。褫②鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马,受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。

(节选自岳飞《论马》)

①介:披上战甲。②褫(chǐ):解除。

1.解释下列句中加点的词。

(1)且欲与常马等不可得()(2)比行百余里()

2.翻译下列句子。

(1)安求其能千里也?

(2)介而驰,其初若不甚疾……

3.在第二段文字中,直接描写作者的马“才美”“外见”的句子是。

4.这两段文字表面谈马,实则议论如何对待人才。它们都阐述了一个什么道理?

六、课后作业

完成导学稿“拓展阅读”。

《马说》导学案答案

二、自主预学

1.lèpián cáolìxiàng sùxiàn sì

2.①见课文下注释

②《爱莲说》

三、互动探究

(二)故/虽有名马,只辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间

且/欲于常马等/不可得,安求/其能千里也

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之

(三)

1. “食”同“饲”,喂养“材”同“才”,才干、才能

“邪”同“耶”,语气词相当于“吗”

“见”同“现”,显现

2.名词,马鞭动词,驾驭

表反问,难道表推测,恐怕

吃同“饲”,喂养

助词,的代词,代“千里马”

表修饰表转折

按照拿或用

(四)见教参

(五)

1.本文要论述的是识别和发现人才的问题。

2.抒发了怀才不遇、有志难申的知识分子的愤懑和不平之情,对不能知人善任的昏庸的统治阶级进行了嘲讽与鞭挞。

3.“伯乐”比喻能识别和发现人才的人;“千里马”比喻人才。

4.采用“托物寓意”的写法。

(六)见《教参》

四、课堂练习

(一)同步反馈

1.zhǐpián cáolìsùsì

2.唐韩愈托物言志

3.(1)世有伯乐,然后有千里马。(2)祗辱有奴隶人之手,骈死于槽枥之间(3)食马者不知其能千里而食之。(4)食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得。(5)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

4.见教参

5.见教参

(二)课内阅读

1、A

2、食马者千里马圣明的君主统治者埋没、摧残人才

3、食马者不知其能千里而食也怀才不遇、壮志难酬

4、B

5、学生能联系当今的社会现实,说出自己的理解即可。

第一,要给千里马这样的人才创造展示才能的机会;第二,要发挥他们的长处,把他们放在最适合的位置;第三,要善于了解他们的需求;第四,要给予他们足够的报酬,让他们乐于发挥自己的才干。

五、拓展阅读

1.(1)等同,一样(2)及,等到(本题2分。每小题1分)

2.(1)怎么能要求它日行千里呢?(2)披上战甲奔驰,开始时它(们)好像并不很快……(本题4分。每小题2分,译错1处扣1分,扣完为止)

3.自午至酉,犹可二百里。(1分)褫鞍甲而不息、不汗,若无事然。(1分)

4.要善待人才,要给人才充分施展才能提供必要的条件。(2分,只答第一句给1分,答第二句给2分)