【实用】游褒禅山记同步练习题及答案

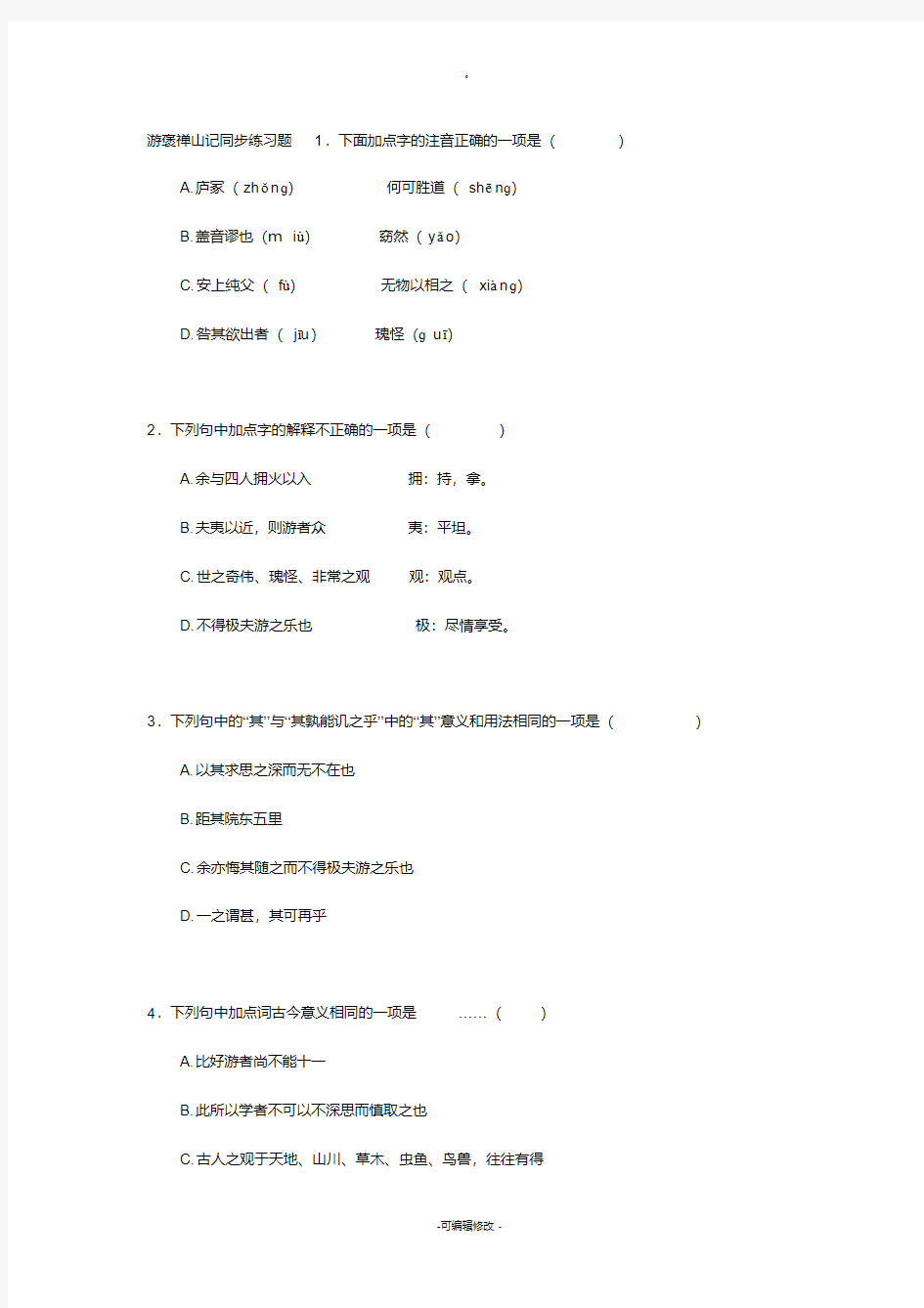

游褒禅山记同步练习题1.下面加点字的注音正确的一项是()

A.庐冢(zhǒnɡ)何可胜道(shēnɡ)

B.盖音谬也(miù)窈然(yǎo)

C.安上纯父(fù)无物以相之(xiànɡ)

D.咎其欲出者(jīu)瑰怪(ɡuī)

2.下列句中加点字的解释不正确的一项是()

A.余与四人拥火以入拥:持,拿。

B.夫夷以近,则游者众夷:平坦。

C.世之奇伟、瑰怪、非常之观观:观点。

D.不得极夫游之乐也极:尽情享受。

3.下列句中的“其”与“其孰能讥之乎”中的“其”意义和用法相同的一项是()

A.以其求思之深而无不在也

B.距其院东五里

C.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

D.一之谓甚,其可再乎

4.下列句中加点词古今意义相同的一项是……()

A.比好游者尚不能十一

B.此所以学者不可以不深思而慎取之也

C.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

D.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

5.下列句中加点的词没有活用现象的一项是…()

A.于是余有叹焉

B.其下平旷,有泉侧出

C.至于幽暗昏惑而无物以相之

D.火尚足以明也

6.下列句中与“非常之观”的“观”意义相同的一项是()

A.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽

B.此则岳阳楼之大观也

C.因得观所谓石钟者

D.予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖

阅读下面的文字,完成7—12题。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。

7.对下列各句中加点词的解释,正确的一项是()

A.于是余有叹焉叹:叹惜。

B.夫夷以近夷:平安。

C.而人之所罕至焉罕:少。

D.其孰能讥之乎孰:怎么。

8.作者强调“于险远”得“非常之观”要有几个条件()

A.三个:有力、有志、不随以止。

B.三个:有力、有志、有物相之。

C.四个:力、志、物、不随以怠。

D.五个:志、力、物、己不悔、人不讥。

9.对下列句中加点“以”字的用法分类正确的一项是()

①以其求思之深而无不在也②夫夷以近

③不随以止④至于幽暗昏惑而无物以相之

⑤然力足以至焉⑥可以无悔矣

⑦又以悲夫古书之不存⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也

A.①⑦/②③④⑤/⑥⑧

B.④⑦/①②③⑤/⑥⑧

C.①⑦/③⑤⑥⑧/②④

D.④⑦/②③①⑤/⑥⑧

10.对下列句子的翻译,不正确的一项是()

A.以其求思之深而无不在也——因为他们探求思索深入,而且没有不触及的领域。

B.有志矣,不随以止也——有了志向,又不盲目地跟随他人而停止前进。

C.至于幽暗昏惑而无物以相之——至于那些幽暗的使人昏惑不辨的地方,却没有外物帮助他。

D.后世之谬其传而莫能名者——后人弄错了它流传的(文字),而没有人能够说明情况。

11.“此余之所得也”一句,总括了作者的游览体会,不属于“之所得”的一项是()

A.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

B.力不足者,亦不能至也。

C.至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

D.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!

12.对这段文字的解说,不正确的一项是()

A.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要志、力、物,三者之中,志最重

要。

B.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什

么值得后悔的。

C.作者对古人“求思之深”作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。

D.平坦而近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。

综合拓展提升

阅读下面的文字,完成13—17题。

刘宽

刘宽字文饶,弘农华阳人也。宽尝行,有人失牛者,乃就宽车中认之。宽无所言,下驾

步归。有顷,认者得牛而送还,叩头谢曰:“惭负长者,随所刑罪。”宽曰:“物有相类,事容脱误,幸劳见归,何为谢之?”州里服其不校。

延熹八年,征拜尚书令,迁南阳太守。典历三郡,温仁多恕,虽在仓卒,未尝疾言遽色。常以为“齐之以刑,民免而无耻”。吏人有过,但用蒲鞭罚之,示辱而已,终不加苦。事有功

善,推之自下。灾异或见,引躬克责。每行县止息亭传,见父老慰以农里之言,少年勉以孝

悌之训。人感德兴行,日有所化。

熹平五年,代许训为太尉。灵帝颇好学艺,每引见宽,常令讲经。宽尝于坐被酒睡状。

帝问:“太尉醉邪?”宽仰对曰:“臣不敢醉,但任重责大,忧心如醉。”帝重其言。

宽尝坐客,遣苍头市酒,迂久,大醉而还。客不堪之,骂曰:“畜产。”宽须臾遣人视奴,疑必自杀。顾左右曰:“此人也,骂言畜产,辱孰甚焉!故吾惧其死也。”夫人欲试宽令恚,伺当朝会,装严已讫,使侍婢奉肉羹,翻污朝衣。婢遽收之。宽神色不异,乃徐言曰:“羹烂汝手?”其性度如此。海内称为长者。

(《后汉书?卓鲁魏刘列传第十五》)

13.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

A.州里服其不校校:计较。

B.灾异或见,引躬克责躬:自身。

C.人感德兴行,日有所化化:风俗人心的变化。

D.其性度如此度:推测。

1

15.下列句子分别编为四组,全都表现刘宽行为宽厚仁慈的一组是()

①虽在仓卒,未尝疾言遽色

②齐之以刑,民免而无耻

③但用蒲鞭罚之,示辱而已,终不加苦

④臣不敢醉,但任重责大,忧心如醉

⑤宽须臾遣人视奴

⑥宽神色不异,乃徐言曰:“羹烂汝手?”

A.①②⑤

B.①④⑥

C.③⑤⑥

D.②③④

16.下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是()

A.刘宽为人宽厚,他不仅没有责罚那个失牛的人,反而加以宽慰,这使得他在州里赢得了声誉。

B.刘宽历任郡守,不主张用严刑峻法整治百姓。属吏有错,他只是象征性地施刑以示羞辱,从不施加严刑。政务有了功绩,则归功于下属。

C.刘宽以德为政。他巡视属县时,对老年人谈农事和乡土之事,以示关切,对年轻人则

用孝顺父母顺从兄长的教诲加以鼓励。

D.刘宽性情温和慈爱。夫人在早晨会客时让侍女故意以肉汤污其官服以试其会不会发

怒,但刘宽不但神情自若,反而关心侍女烫伤了没有。

17.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)宽无所言,下驾步归。

(2)物有相类,事容脱误,幸劳见归,何为谢之?

游褒禅山记知识点归纳

《游褒禅山记》知识点梳理 一、通假字 长乐王回深父。父,通“甫”,古代对男子的美称。 二、古今异义 ①比好游者尚不能十一(古义:十分之一。今义:基数词。) ②至于幽暗昏惑而无物以相之(古义:到底,达到,动词。今天:表示另提一事,关联词。) ③于是余有叹焉(古义:(于是,对此)在这个时候。今义:由于这个、因此。) ④而世之奇伟瑰怪非常之观(古义:不同寻常。今义:特别,副词。) ⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也(古义:治学的人、求学的人。今义:有专门学问的人。) 三、一词多义 1.道 ①有碑仆道(道路,名词) ②何可胜道也哉?(说,动词) 2.名 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(命名、取名,名词作动词) 后世之谬其传而莫能名者(说出名字,名词作动词) 3.其 ①以故其后名之曰褒禅(那,代词,指代慧褒埋葬的时间) ②距其院东五里(那,代词,指代慧空禅院) ③独其为文犹可识,曰“花山”(它,代词,代仆碑) ④问其深,则其好游者不能穷也(前“其”,代词,代“穴”;后“其”,代词,代好游者) ⑤盖其又深,则其至又加少也(前“其”,它,代词,指代后洞;后“其”,那些,代词,代游客) ⑥以其乃华山之阳名之也(它,代词,指华山洞) ⑦既其出,则或咎其欲出者。(前一个“其”,结构助词,不译;后一个“其”,那个,指示代词) ⑧而予亦悔其随之(自己,代词,指作者) ⑨以其求思之深而无不在也(他们,代词,指代“古之人”) ⑩其孰能讥之乎?(难道,语气助词,表反问语气) 4.以 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(因为,介词) ②余与四人拥火以入(连词,相当于“而”,表修饰) ③余之力尚足以入,火尚足以明也(用来,介词) ④夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少(连词,相当于“而”,表并列) 5.之 ①而卒葬之(代词,这里) ②以故其后名之曰“褒禅”(代词,它,代指华山) ③褒之庐冢也/以其乃华山之阳名之也(结构助词,的) ④而余亦悔其随之(代词,他) ⑤古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性)

《游褒禅山记》读后感600字2篇

《游褒禅山记》读后感600字2篇 第三环节是催眠与自杀,催眠与自杀中的催眠是指像母鸡等动物。比如把母鸡抓住, 再把它的头压在翅膀下面,将它用这个姿势要换片刻后,放在地上,让它侧卧。这一切动 作完成之后,你会发现本来活蹦乱跳的母鸡倒在地上,一阵抽搐,把自己冰凉的爪子收到 腹下,像死了一样。过一会儿它会慢慢站起来刚开始会摇摇晃晃、尾巴悬垂……,不过过 一会就好了。 《游褒禅山记》读后感范文1 当我读到“总理让我跟他一起喝茶,吃花生米,花生米并不多,可以数的清颗数,好 像并没有因为多了一个人而增加了分量。”的时候,我的眼泪夺眶而出。总理辛勤工作了 一夜,吃的却是如此简单。看得出总理是一个很节约的人。 学过《游褒禅山记》,王安石的形象在我眼前久久挥之不去。作为一位文人,他有着 卓越的成就;作为一个改革者,他犯下了太多不可饶恕的错误。或许提到改革,多数国人 会以为是历史的进步,但王安石所缔造的“新法”,却永远被历史所唾弃。选定了错误的 方向,还打着“尽吾志”的招牌不懈地追求,这必然会为社会带来深重的灾难‘ 王安石的那番“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”的言论,无疑闪耀着“变 革的光辉。而他“尽吾志而不能至者,可以无悔矣。”谆谆教诲,亦映照着王安石阔达的 胸怀。但王安石真的可以问心无愧吗?我想,后人对王安石的评价大抵是言过其实了。 第一次做粉丝是在前年的超级女生的比赛中。我特别喜欢其中的一位选手何洁,喜欢 她在舞台上的那种谁与争锋的感觉更喜欢她那份永久的活力。也就是在那一刻,我明白为 什么有那么多的人会成为她的粉丝了。那一刻,我认为粉丝只是因为简简单单的喜欢而去 支持一个人的。 读完这个故事,我的眼睛都湿润了,我仿佛看到小女孩重见光明的动人场面,仿佛看 到青年为了渔民的生命而甘愿牺牲自己……故事中那位青年人的做法让我非常感动!这个 故事告诉我要有勇气去承担自己的过错,要对自己做过的事情负责。 和谐,虽然只有两个字,但它的意义非凡。“和”是大吉大利的象征。人与物之间应 该和谐,人与人之间应该和谐,人与社会之间应该和谐。如今,和谐作为一种思想、观念 或价值,已经成为许多人的追求目标和方向。 读罢《游褒禅山记》,忆及《宋史》中对他和新法的种种恶劣评价,我掩卷沉思良久。忽然我发现王安石竟是那样虚伪。 纵观王安石的变法,条条皆是对百姓的压榨甚至于是对百姓的勒索。至于兴修水利, 开垦农田,则是劳民伤财的面子工程。神宗时,有一年天下大旱,饿殍遍地。有御史将百

高中语文必修二第三单元《游褒禅山记》知识点梳理

高中语文必修二第三单元《游褒禅山记》知识点梳理 高中语文必修二第三单元《游褒禅山记》知识点梳理 一、文学常识 王安石(1021—1086),北宋著名政治家、文学家。字介甫,号半山。北宋抚州临川(今属江西省临川县)人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。王安石自幼随做地方官的父亲王益转徙于新淦、庐陵、新繁、韶州等地,至景祐四年(1037),全家始定居于江宁(今南京市)。 宋仁宗庆历二年(公元1042年),考中进士。熙宁二年(1069)任参知政事(副宰相),开始推行新法。次年十二月拜相,继续推行新法。因为遭到以司马光为首的保守势力的激烈反对,于熙宁七年(1074)罢相,次年复拜相。 熙宁九年(1076)再次辞去相位,晚年退居江宁,潜心于学术研究和诗歌创作。元祐元年(1086)司马光执政,尽废新法,王安石忧愤病死。王安石事迹,见《宋史本传》、《续资治通鉴长编》《宋诗纪事》《宋人轶事汇编》《宋稗类钞》等。 二、知识点梳理 (一)通假字 1. 长乐王回深父。父,通“甫”,古代对男子的美称。 (二)词类活用 1.唐浮图慧褒始舍于其址。(舍:名词活用为动词,筑舍定居。) 2.以故其后名之曰褒禅。(名:名词活用为动词,命名,称呼。) 3.而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。(极:名词活用为动词,尽情享受) 4.有泉侧出。(侧:名词作状语,在一侧。) 5.问其深,则其好游者不能穷也。(深:形容词用作名词,深度。) 6.好游者亦不能穷也。(穷:形容词活用为动词。穷尽,走到头。) 7.而其见愈奇。(见:动词作名词,见到的景象。) 8.盖其又深,则其至又加少矣。(至:动词用作名词,到达的人。) 9.火尚足以明也。(明:形容词用作动词,照明。) 10. 则或咎其欲出者。(咎:形容词用作动词,指责。) 11.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。(险远:形容词用作名词,险远的地方。) 12.至于幽暗昏惑而无物以相之。(幽暗昏惑:形容词作名词,幽深昏暗、叫人迷乱的地方 13.后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。(谬:形容词的使动用法,弄错,使……错误。传:动词作名词,流传的文字。名:名词作动词,说明白。 14.往往有得。(得:动词用作名词,收获) (三)特殊句式 1、文言固定句式: (1).有怠而欲出者。(有一个……的人。) (2).其孰能讥之乎?(难道……吗?) (3).何可胜道也哉!(哪里……呢!) (4).此所以学者不可以不深思而慎取之也。(这就是……的缘故。) 2、省略句:

《游褒禅山记》读后感

王安石《游褒禅山记》读后感4篇 尽志无悔 ――读王安石《游褒禅山记》 ①“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此予之所得也”。这是王安石在游山时的深感。实在令人叹服。 ②人生、治学,亦如游山。要成为有所成就的人,就得立志于“险远之地”,即便不达顶峰“极夫游之乐也”,“尽吾志”也可以无怨无悔矣。 ③生命每个人都有一次,有志的人才可以让生命之花长开不败。只有那些“衣带渐宽终不悔”的人才能经得起风雨人生、不懈进取,便有“乘风破浪,直挂云帆济沧海”的时候,让生命之花长开不败。人如此,且事物亦如此。郑板桥曾说过:“咬定青山不放松,立根源于断岩间。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。这正是青松的高贵的品质。 ④立志坚定的人,才能做出超凡的贡献。达尔文22年写成《物种起源》,司马迁忍辱负重完成《史记》,苏武羁留匈奴19年的遭遇中,不为威胁所屈,不为利诱所动、坚持民族气节、忠于祖国的爱国志士,最后“扬名于匈奴,功显于汉室”。蒲松龄屡试不第,便引诗自励:“有志者,事竞成,破釜沉舟,百二秦关终属楚。苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴”。最终便写成《聊斋志异》,留名青史。精诚所至,金石为开。古今中外,不知成就了多少人。 ⑤事实上,并不是所有的梦都来得及实现。追溯以住历史,也并非人人能至“险远之地”,“壮志难酬”之人也并不是没有,“长使英雄泪沾襟”之人更不在少数。然而,“尽吾志者,可以无悔矣”。人生、治学,“路漫漫其修远兮”,无论险也罢,难也罢。有志之人定将“上下而求索”而至险远之地,便可无悔矣。谭嗣同一代烈士,从小便立志救亡图存、救民于水火,但他一心主持的变法,最后也以失败告终,而被捕于狱,题一诗于狱壁说:“望门投宿思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。虽然,变法失败了,但是,他甘愿为变法牺牲,希望以自己的鲜血报答皇上,警醒世人。 ⑥有志者,有所成就,实为一大壮美。有志者,无所成就,亦为一大壮美。“尽吾志者,可以无悔矣”。记得郑板桥曾洒脱地说过:“科名不来,学问在我,原不可折本买卖”。 ⑦立志在我,求索在我,成就在我,人生治学,要时有“不以物喜,不以已悲”的态度,则可以无悔矣。 立志乃成功秘诀 ——读《游褒禅山记》有感 ①王安石在《游褒禅山记》中云:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者为能至也。” ②是说也,其义易见:有志才有成功,立志乃成功秘诀。 ③放眼世界,千古风流人物,无不雄心勃勃,立志高远。波兰著名女科学家居里夫人,早年立志献身科学。她在艰苦条件下,依靠简陋的实验设备,日复一日地对一吨沥青铀矿的残渣进行提炼。经过四十一个月的奋斗,她终于在一九零二年发现了镭,开辟了科学世界的新领域,被称为“镭之母”。在她通向成功的脚印里,凝聚了生活的艰辛,失败的懊恼,他人的诽谤,丧夫的悲痛。她跌倒过,但又顽强地站了起来。她被一根无形的支柱支撑着,那就是——要实现自己的宏愿。 ④再如我国史学家司马迁,为了完成《史记》这部光辉著作,他踏遍了祖国大半山河,

《游褒禅山记》知识点归纳

《游褒禅山记》知识点归纳 (一)通假字 1. 长乐王回深父。 父,通“甫”,古代对男子的美称。 (二)词类活用 1. 始舍. 于其址。 舍:名词活用为动词,筑舍定居。 2. 名. 之曰褒禅。 名:名词活用为动词,命名,称呼。 3. 有泉侧. 出。 侧:名词作状语,在一侧。 4. 问其深. ,则其好游者不能穷也。 深:形容词用作名词,深度。 5. 好游者亦不能穷. 也。 穷:形容词活用为动词。穷尽,走到头。 6. 而其见. 愈奇。 见:动词作名词,见到的景象。 7. 盖其又深,则其至. 又加少矣。 至:动词用作名词,到达的人。 8. 火尚足以明. 也。 明:形容词用作动词,照明。 9. 不得极. 夫游之乐也。 极:形容词作动词,尽情享受。 10. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远.. 。 险远:形容词用作名词,险远的地方。 11. 世之谬.其传.而莫能名. 者,何可胜道也哉。 ● 谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。 ● 传:动词作名词,流传的文字。 ● 名:名词作动词,说明白。 (三)文言固定句式 1. 其.孰能讥之乎. ? (难道……吗?) 2. 何.可胜道也哉. ! (哪里……呢!) 3. 此所以...学者不可以不深思而慎取之也. 。 (这就是……的缘故。) (四)省略句、判断句 1. 有志与力,而又不随之以怠。(宾语) 2. 余于仆碑,又以之悲夫古书之不存。(宾语) 3. 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。 4. 此所以学者不可以不深思而慎取之也。 (六)状语后置句 1. 古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得。 (七)重点翻译句 1. 世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 2. 至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。 (八)多义词

最新整理高中必修一《游褒禅山记》公开课教案

最新整理高中必修一《游褒禅山记》公开课教案《游褒禅山记》该文是王安石34岁时(1054年)从舒州通判任上辞职,在回家的路上游览了褒禅山,三个月后以追忆的形式写下的,下面是其公开课教案,欢迎参考。 教学目标 1、设疑讨论,引导学生在理解内容的同时理解文言字词。 2、反复诵读:通过反复诵读能熟悉并理解课文内容,学习本文从记游到议论,即事明理的写作方法。 3、问题探究:展开教师、学生、作者和文本四者之间的对话,从而理解作者所阐发的治学态度和人生哲理。 教学重点 1、重点积累“名”、“舍”、“谬”、“穷”“明”“极”等文言实词的意义和用法。掌握“在于”“至于”“于是”“学者”等古今异义词的意义。 2、借鉴学习作者“尽吾志”和“深思慎取”的思想。 教学策略 本文是一篇文言文,文字上有一定的障碍,应引导学生通过回顾所学过的课文、参看本课注释、运用文言语法知识推断等方法逐步扫除。为了掌握本文重要的文言词语,可利用多媒体手段展示相关课堂习题。鼓励学生及时归纳学习文言文的方法,注意积累文言文知识。 本文是一篇文言文,由于文化、心理的距离,学习起来相对比较枯燥,可采取设疑探讨的方式,调动学生思考、讨论、交流的积极性,培养学生发现问题、解决问题的能力。 本文是一篇游记,可与学生以前所学课文进行联系比较。为了激发学生的学习兴趣,可利用多媒体手段展示相关的风光图片或视频。 教学过程 一、导入 1、你们喜欢旅游吗?你想旅游吗?为什么呢?(请学生回答并相机引导。) 旅游并非为了“到此一游”,告诉别人“我来过”,而是为了开阔视野,丰富阅历,启迪人生。

设计意图:借此调动学生参与学习的兴趣,为以下文本思想内容的教学做铺垫。 2、初中我们学过不少游记古文,有哪些呢? (请学生回答并引出《岳阳楼记》《醉翁亭记》两篇游记。) 3、《岳阳楼记》《醉翁亭记》两篇游记的主旨句分别是什么?岳阳楼景区和醉翁亭景区分别美在哪里? (请学生齐声背诵并用多媒体展示《岳阳楼记》《醉翁亭记》中的相关语句及岳阳楼和醉翁亭的图片。) 《岳阳楼记》:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。 《醉翁亭记》:“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”。 《岳阳楼记》:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千”。 《醉翁亭记》:“日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”。 设计意图:多媒体导入,用齐声背诵和图片展示集中学生的注意力,拉近学生和文本的距离,调动学生的积极情感,为学生理解本文与前两篇游记的异同做铺垫,温故而知新。 二、整体感知 1、解题 同学们,请把书翻到35页,今天我们要学习的《褒禅山记》(板书)也是一篇游记。我们看作者写了哪些内容,又是怎样写的。 设计意图:故意漏说“游”字,一为激趣,一为激发学生思考,初步感知本文与前两篇游记的不同。 2、熟读课文,感知内容。 (1)本文共有5个自然段,请同学们齐读课文(男生读一、四段,女生读 二、三段,齐读第五段。),并思考: A. 本文各段分别写了什么内容,用简短的话加以概括。(每句不超过8个字)(点名提问 ) B.课文哪些地方写到褒禅山的美景?请用文中的原话回答。

游褒禅山记 知识点整理

游褒禅山记 1.读音 褒禅(chán)庐冢(zhǒng)漫天(màn)谬误(miù) 窈然(yǎo)咎(jiù)相之(xiàng) 2.词类活用 (1)唐浮图慧褒始舍于其址(名词活用为动词,筑舍) (2)以故其后名之日“褒禅”(名词活用为动词,命名) (3)则其好游者不能穷也(形容词活用为动词,走到……尽头) (4)火尚足以明也(形容词活用为动词,照明) (5)世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远(形容词活用为名词,艰险遥远的地方) (6)后世之谬其传而莫能名者(谬:使动用法,使……错;传:动词活用为名词,流传的文字) (7)不得极夫游之乐也(形容词活用为动词,尽情享受) (8)则其至又加少矣(动词活用为名词,到的地方) (9)至于幽暗昏惑而无物以相之(使动用法,使……昏惑) (10)有泉侧.出(名词作状语,在一侧) (11) 则或咎.其欲出者(责备) (12)夷.以近(平坦) 3.特殊句式 (1)此所以学者不可以不深思而慎取之也(判断句,用“……也”表示判断) (2)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(判断句,用“……也”表示判断) (3)唐浮图慧褒始舍于其址(状语后置句,介宾结构后置) (4)有志与力,而又不随以怠(省略句) (5)余于仆碑,又以悲夫古书之不存(省略句) 4.整理“其”和“观”的意义和用法 其 1、其下平旷 2、以其求思之深而无不在也 3、则或咎其欲出者 4、而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也 5、择其一二扣之 6、其皆出于此乎 7、其孰能讥之乎8、尔其无忘乃父之志 9、彼其能有所忍也,然后可以就大事 1代词山2代他们3代那个4代自己 5 代其中的 6句首副词表揣测大概7副难道8副一定9假设连词如果 观 1、古之人观于天地 2、而世之奇伟瑰怪非常之观 3、此岳阳楼之大观也 4、大王见臣列观 5、坐井观天 1、观察 2、景象 3、景象 4、一般的台观即章台 5、观看

读《游褒禅山记》有感_读后感

读《游褒禅山记》有感 读《游褒禅山记》有感 王安石于褒禅山之一游,在未尽力以探寻到奇景的遗憾中结束。而这一游不仅仅就这样结束了,而是带给了他不断的反省和深刻的思索,从而他得出“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎此予之所得也”这一感慨。这是王安石游山而得出的感慨,而这一感慨又未尝不能用于学习与生活中呢? “有志者事竟成”。而放眼纵观古今中华千百年的历史,这句话是固然正确的。越王勾践卧薪尝胆,受辱于敌国,但因为心中有大志,才如此忍辱负重,最后不仅报了仇,还成就了大业,振兴了国家; 宋代范仲淹从小有志于天下。虽然他自幼贫苦,但刻苦好学,心系祖国。最终他写出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句令后人赞叹的句子,他也成为宋代有名的政治家、文学家。 着名爱国英雄,戊戌六君子之一的谭嗣同,,从小立志要救国,长大后一心致力于变法,最后却以失败告终。但他临终前还大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”。虽然变法失败了,但他的志向与爱国之心却得到了后世无限的瞻仰。 志向,是人生的航标,是夜空中的明灯,更是人前进的动力。志向是人生中不可或缺的,而一个没有志向的人就像断了线的风筝,永远在活在迷茫和未知中,更不用谈成功了。有了志向自己不付诸努力也是不行的。一个人想要成功,除了确立了志向,还要要像越王勾践

一样不畏重重阻挠;像范仲淹一样坚持不懈,刻苦努力;还要像谭嗣同一样永远心系祖国…… 周恩来总理在年少时曾经说要“为中华之崛起而读书”;因此我们作为学生,志向应该不仅仅是取得好成绩,考上个好大学,而应是尽自己全力学习知识和技能来使祖国变得更加强大。往往志向设立的越高,一个人也就越有发展。因此我们也应该把眼光放远,而不是仅仅停留或满足于眼前。 人生即是一个立志和尽志的旅程,立好志,才能继续走下去;而尽志了,就永远无悔。

《游褒禅山记》知识点整理

十七、游褒禅山记 一、通假字 无 二、古今异义 ①) 今天:表示另提一事,关联词。) (于是,对此)在这个时候。今义:由于这个、因此。) ④(古义:不同寻常。今义:特别, 副词。) ⑤ 求学的人。今义:有专门学问的人。) 三、一词多义 1.道 ①有碑仆道(道路,名词) ②何可胜道也哉?(说,动词) 2.名 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(命名、取 名,名词作动词) 后世之谬其传而莫能名者(说出名字,名词作动词)

3.其 ①以故其后名之曰褒禅(那,代词,指代慧褒埋葬的时间) ②距其院东五里(那,代词,指代慧空禅院) ③独其为文犹可识,曰“花山”(它,代词,代仆碑) ④问其深,则其好游者不能穷也(前“其”,代词,代“穴”; 后“其”,代词,代好游者) ⑤盖其又深,则其至又加少也(前“其”,它,代词,指代 后洞;后“其”,那些,代词,代游客) ⑥以其乃华山之阳名之也(它,代词,指华山洞) ⑦既其出,则或咎其欲出者。(前一个“其”,结构助词,不 译;后一个“其”,那个,指示代词) ⑧而予亦悔其随之(自己,代词,指作者) ⑨以其求思之深而无不在也(他们,代词,指代“古之人”)⑩其孰能讥之乎?(难道,语气助词,表反问语气) 4.以 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(因为,介 词) ②余与四人拥火以入(连词,相当于“而”,表修饰) ③余之力尚足以入,火尚足以明也(用来,介词) ④夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少(连词,相当于 “而”,表并列) 5.之

①而卒葬之(代词,这里) ②以故其后名之曰“褒禅”(代词,它,代指华山) ③褒之庐冢也/以其乃华山之阳名之也(结构助词,的) ④而余亦悔其随之(代词,他) ⑤古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(结 构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性) 6.焉 ①于是予有叹焉(兼词,于此,对这件事) ②而人之所罕至焉/ 然力足以至焉(代词,那里,指险远 的地方) 四、词类活用 (一)名词作状语 ①其下平旷,有泉侧出(侧,从侧面、从旁边) (二)名词作动词 ①唐浮图慧褒始舍于其址(舍,筑舍居住) ②以故其后名之曰“褒禅”/以其乃华山之阳名之也(名, 命名、取名) ③后世之谬其传而莫能名者(名,说出) (三)形容词作动词 ①余之力尚足以入,火尚足以明也(明,照明) (四)形容词作名词 ①问其深,则其好游者不能穷也(深,深度)

游褒禅山记知识点完整归纳

《游褒禅山记》知识点完整归纳 二、词类活用 1. 始舍于其址。 2. 名之曰褒禅。 3. 有泉侧出。 4. 问其深,则其好游者不能穷也。 5. 好游者亦不能穷也。 6. 而其见愈奇。 7. 盖其又深,则其至又加少矣。 8. 火尚足以明也。 9. 不得极夫游之乐也。 舍:名词活用为动词,筑舍定居。 名: 名词活用为动词,命名,称呼。 侧:名 词作状语,在一侧。 深:形容词用作名词,深度。 穷:形容词活用为动词。穷尽,走到头 见:动词作名词,见到的景象。 至:动词用作名词,到达的人。 明:形容词用作动词,照明。 极:形容词作动词,尽情享受。10. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于 险远。 险远:形容词用作名词,险远的地方。 11. 世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。 谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。 传:动词作名词,流传的文字。 名:名词作动词,说明白。 三、特殊句式 (一) 判断句 ① 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(……者,……也:“者”表停顿语气,“也”表判断语 气) ② 所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(……者,……也) ③ 今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 (……者,……也) ④ 此所以学者不可以不深思而慎取之也(因果判断句,“此”是主语,“所以”相当于现代 汉语的“……的原因”,“也”语气助词,表判断) ⑤ 此余之所得也(此……也) (二) 倒装句 1 ?状语后置句 ① 古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得。 ② 唐浮图慧褒始舍于其址 2 ?定语后置 ① 有穴窈然。 (三) 省略句 ① 有志矣,不随(之)以止也(省宾语) ② 有志与力,而又不随(之)以怠。(省宾语) ③ 余于仆碑,又以(之)悲夫古书之不存。(省宾语) ④ 有碑仆(于)道(省介词) (四) 文言固定句式 ① 其孰能讥之乎(难道……吗) ② 何可胜道也哉! (哪里……呢!) ③ 此所以学者不可以不深思而慎取之也。(这就是……的缘故。) 四、重点语句 1.既其出,则或咎其欲出者;而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也。 我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽游洞的乐趣。 2.于是予有叹焉。古人之一、通假字 1. 长乐王回深父 父,通“甫”,古代对男子的美称

游褒禅山记知识点复习及答案

游褒禅山记 翻译全文: 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。 四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月

至和元年七月某日,临川王某记。 文言知识: 一、通假字 1.长乐王回深父。 二、古今异义词 1.比好游者尚不能十一。古义:今义:2.世之奇伟、瑰怪、非常之观。古义:今义:3.此所以学者不可以不深思而慎取之也。古义:今义:4.此所以学者不可以不深思而慎取之也。古义:今义:5.于是余又叹焉。古义:今义:6.然视其左右,来而记之者已少古义:今义:7.至于幽暗昏惑而无物以相之古义:今义:三、一词多义 1.道 ①有碑仆道 ②何可胜道也哉? 2.名 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也 ②后世之谬其传而莫能名者 3.其 ①以故其后名之曰褒禅

游褒禅山记读后感及心得

游褒禅山记读后感及心得 平时经常会听父母诉说“不辛苦就没有世间财”,还小时可能不太懂事,总不明白什么叫作辛苦,后来随着学习压力的增多也稍有理解这句话的含义。直至学习《游褒禅山记》这篇游记后更明白到凡事开头难,要坚持不懈、经历辛苦,才有实现理想与梦想的机会。 山河虽壮美,但其有巍然且令人感到心寒的地方,而只有好游者才有意志、毅力去闯荡,令旁人羡慕不已。但这些旁人又是否有过去闯荡的那种意志与毅力呢? 王安石本可众览褒禅山之奇伟、瑰怪和非常之观,而且他也有闯荡的意志与毅力,但他为什么会后悔呢?他为什么并不能尽情地享受游洞之乐呢?正是因为他盲从别人,对游洞有所怠慢,以至令自己后悔不已。 看!那只是一次平常的游山却包含了不少哲理,这就正如我们的学习,什么时候都要有决心不能轻易受到诱惑。 学习就正如游山的一条路,也是一条长远不息的路。有志者能以读书、活学、利用为己任树立好明确的目的,然后经历种种的挫折、辛酸,加上不懈的意志与毅力,明白“读书不容易,要读好书更加不容易”,因此不要轻易受到不良诱惑而产生无心向学的心态。 我们的生活也是如此,在生活中是没有一帆风顺的,偶然也会有波涛的起伏。在遇到困难时,并不能灰心丧气,记

住把希望寄在明天,把失落弃于过去,要享受生活中的多姿多彩就要放眼未来,面对困难,要抱有理想去生活。要拥有意志与毅力去迎接生活。我们的生活就像河溪中的石头,只有经过长年累月的冲击与摩擦才会变得圆滑。 要实现自己的理想也要有这种坚持不懈的意志与毅力,正因为这样别人才会欣赏你。 王安石于褒禅山之一游,在未尽力以探寻到奇景的遗憾中结束。而这一游不仅仅就这样结束了,而是带给了他不断的反省和深刻的思索,从而他得出“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎此予之所得也”这一感慨。这是王安石游山而得出的感慨,而这一感慨又未尝不能用于学习与生活中呢? “有志者事竟成”。而放眼纵观古今中华千百年的历史,这句话是固然正确的。越王勾践卧薪尝胆,受辱于敌国,但因为心中有大志,才如此忍辱负重,最后不仅报了仇,还成就了大业,振兴了国家; 宋代范仲淹从小有志于天下。虽然他自幼贫苦,但刻苦好学,心系祖国。最终他写出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句令后人赞叹的句子,他也成为宋代有名的政治家、文学家。 着名爱国英雄,戊戌六君子之一的谭嗣同,,从小立志

《游褒禅山记》知识点整理(有翻译).doc

游褒禅山记(王安石) 一、实词 1、道 ①有碑仆道:【有一块石碑倒在路旁】【道:道路,名词】 ②何可胜道也哉?:【哪能说得完呢!】【道:说,动词】 2、名 ①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”】/以其乃华山 之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它。】【名:命名、取名,名词作动词】 ②后世之谬其传而莫能名者:【后代人弄错了它流传的(文字),而没有人能够说明白的(情况)】【名:说出名字,名词作动词】 二、虚词 1、其 ①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”】【那,代词, 指代慧褒埋葬的时间】 ②距其院东五里:【距离那禅院东边五里】【那,代词,指代慧空禅院】 ③独其为文犹可识,曰“花山”:【只有从它(仆碑)上面残存的字还能辨认出,叫做“花山”】 【它,代词,代仆碑】 ④问其深,则其好游者不能穷也:【问它的深度,连那些爱好游玩的人也不能走到尽头】【前 “其”,代词,代“穴”;后“其”,代词,代好游者】 ⑤盖其又深,则其至又加少也:【大概洞内越深的地方,来到的游客就越少了。】【前“其”, 它,代词,指代后洞;后“其”,那些,代词,代游客】 ⑥以其乃华山之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它】【它,代词,指华山洞】 ⑦既其出,则或咎其欲出者:【出洞以后就有人埋怨那个主张退出的人】【前一个“其”,助 词,不译;后一个“其”,那个,指示代词】 ⑧而余亦悔其随之:【而我也后悔自己跟他出来】【自己,代词,指作者】 ⑨以其求思之深而无不在也:【是因为他们探究、思考深入而广泛】【他们,代词,指代“古 之人”】 ⑩其孰能讥之乎?:【难道谁还能嘲笑他吗?】【难道,语气助词,表反问语气】 2、以 ①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”】/以其乃华山 之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它】【因为,介词】 ②余与四人拥火以入:【我与四人拿着火把走进去】【连词,相当于“而”,表修饰】 ③余之力尚足以入,火尚足以明也:【我的体力还足够(用来)前进,火把还足够(用来) 继续照明。】【用来,介词】 ④夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少:那平坦又近的地方,到达的人便多;险峻并且 又远的地方,到达的人便少。【连词,相当于“而”,表并列】 3、之 ①而卒葬之:死后又葬在这里【代词,这里】 ②以故其后名之曰“褒禅”:因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”【代词, 它,代指华山】 ③褒之庐冢也:就是慧褒和尚的墓旁庐舍/以其乃华山之阳名之也:因为它在华山的南面而 这样称呼它【结构助词,的】 ④而余亦悔其随之:而我也后悔自己跟他出来【代词,他】 ⑤古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得:古人观察天地、山川、草木、虫 鱼、鸟兽,往往有所收获。 ⑥【结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性】 4、焉 ①于是余有叹焉:对于这件事(这种情况)我有所感慨【兼词,于此,对这件事】 ②而人之所罕至焉:【因而人们很少到达那里】/ 然力足以至焉:【但是力量足够到达那里】

高中语文必修2游褒禅山记知识点总结

高三年级 高中语文必修2课内文言文挖孔训练(三) 说明:本练习考查的是第三单元的文言字词。请解释加点的字 ......,翻译划线的句子 .......,注 意活用和句式。然后结合教材的注释和课堂笔记,用红笔进行订正 ......,不懂之处做出标志 ........。. 9.游褒禅山记王安石 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍.()于其址.(),而卒.()葬之; 以.()故其后名.()之曰“褒禅”。今所谓 ..()慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以.()其乃.()华山之阳.()名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文.()漫灭,独其为文.()犹可识.(),曰“花山”。今言.()“华”如“华实”之“华”者,盖.()音谬也。 其下平旷,有泉侧.()出,而记游者甚众,——所谓前洞也。由山以上五六里, 有穴窈然 ..(),入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷.()也,——谓之后洞。余与四人拥火以.()入,入之愈深,其进愈难,而其见.()愈奇。有怠.()而欲出者,曰:“不出,火且.()尽。”遂与之俱出。盖.()余所至,比 好游者尚不能十一 ..(),然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣()。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明.()也。既其出,则或咎.()其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。( ) 于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得.(),以其求思之深而无不在也()。夫夷.()以. ()近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常 ..()之 观.(),常在于险远 ..(),而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有 志矣,不随以止.()也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于 ..()幽暗昏惑 ....()而无物以相.()之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?( )此余之所得也! 余于仆碑,又以.()悲.()夫古书之不存,后世之谬.()其传而莫能名.()者,何可胜道也哉!()此所以学者不可以不深思而慎取之也。()四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。至和元年七月某日,临川王某记。 知识总结 一、通假字 1. 长乐王回深父. 父,通“甫”,古代对男子的美称. 二、词类活用 1.唐浮图慧褒始舍于其址. (舍:名词活用为动词,筑舍定居.) 2.以故其后名之曰褒禅. (名:名词活用为动词,命名,称呼.) 3.而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也. (极:名词活用为动词,尽情享受) 4.有泉侧出. (侧:名词作状语,在一侧.) 5.问其深,则其好游者不能穷也. (深:形容词用作名词,深度.) 6.好游者亦不能穷也. (穷:形容词活用为动词.穷尽,走到头.) 7.而其见愈奇. (见:动词作名词,见到的景象.) 8.盖其又深,则其至又加少矣. (至:动词用作名词,到达的人.) 9.火尚足以明也. (明:形容词用作动词,照明.) 10. 则或咎其欲出者. (咎:形容词用作动词,指责.) 11.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远. (险远:形容词用作名词,险远的地方.) 12.至于幽暗昏惑而无物以相之. (幽暗昏惑:形容词作名词,幽深昏暗、叫人迷乱的地方 13.后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉.(谬:形容词的使动用法,弄错,

【课外阅读】《游褒禅山记》的结构特点

【课外阅读】《游褒禅山记》的结构特点 《游褒禅山记》是王安石的前期作品,写这篇游记时他正在舒州通判任上,才三十四岁,政治舞台上还没有露头角,但已有与山争险、与海争深的志气。 本文名为游记,其实正如《古文观止》评语所云:“借游华山洞,发挥学道。”这个“道”,我们可理解为治学之道,也可理解为创业之道。它的具体内容正是文中提出的中心论点:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。”很显然,它不是一般记游之作,而是倾吐抱负、借题发挥的思想小品。作者这样写,正体现其“所谓文者,务为有补于世”这一主张。因此全文的重点应在后一部分的发挥议论、阐明道理上。粗看全文,会觉得前边记游,后边抒感,两大部份界线分明,几乎可各自独立成篇;但如认真琢磨,就会发现其结构是十分紧凑的。这可从文章的布局上得到证明。我们先从整体来看,前边的记游是为后边的感慨和议论提供形象根据,为它服务;反过来,后边的抒感又揭示了记叙的意义和作用,赋予记游以一种特定的思想意义。这样两者相辅相成,互为补足。而后段开头的“于是予有叹焉”,正是起了承上启下的作用,使前后文有机地结合在一起。其次,再从各个自然段间的关系看,除了末尾两小段记同游者和写作年月日外,主要四段的安排是,一、四相呼应,一、三相呼应。第一段引出“华”字的“音谬”,第四段则应“音谬”,对“后世之谬”抒发感慨,提出必须“深思而慎取”的劝勉。以二、三两段而论,写前洞是为后洞的幽深难“穷”作陪衬,而两洞的叙述又作为第三段的张本。第二段记前洞的“其下平旷”和“而记游者甚众”,记后洞的“窈然”“甚寒”和记游者之“已少”“又加少”,则是与第三段中“夷以近,则游者众;险以远,则至者少”遥相呼应。也可以说,后者是前者的概括。至于第三段的“世之奇伟……常在于险远”,实因前段中“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”一句而得到启发,加以引申发挥。最后,这两段末了都在“悔”上作结,也显得作者在布局上的精心安排。综上所述,可见决非任意凑合之作可比。 文章结构的严密还表现在题材的选择和详略安排上。可以这样说,文中所用题材都是围绕着所要阐明的道理的。因而其详略无一不经过精心裁定。凡与所提的中心论点有关的就写得详一点,反之,就简略一点,甚至干脆不写。试看作者对褒禅山、华山洞的景色就不作具体详尽的描写,对登山探洞的动机,所作准备和当天气候等一般游记常写的内容略而未提,而在头段中却用大半文字写与华山的“华”字直接有关的内容。这一处理显然是为后文说明“深思而慎取”的必要性预下伏笔。但这一点又与全文中心论点无直接关系,所以第四段只用不到五十字带过。第二段写前后两洞更是详略分明。后洞较详着笔,其实也只着重于写“余

(完整版)《游褒禅山记》知识点完整归纳

《游褒禅山记》知识点完整归纳 一、通假字 1. 长乐王回深父。 父,通“甫”,古代对男子的美称。 二、词类活用 1. 始舍. 于其址。 舍:名词活用为动词,筑舍定居。 2. 名. 之曰褒禅。 名:名词活用为动词,命名,称呼。 3. 有泉侧. 出。 侧:名词作状语,在一侧。 4. 问其深. ,则其好游者不能穷也。 深:形容词用作名词,深度。 5. 好游者亦不能穷. 也。 穷:形容词活用为动词。穷尽,走到头。 6. 而其见. 愈奇。 见:动词作名词,见到的景象。 7. 盖其又深,则其至. 又加少矣。 至:动词用作名词,到达的人。 8. 火尚足以明. 也。 明:形容词用作动词,照明。 9. 不得极. 夫游之乐也。 极:形容词作动词,尽情享受。 10. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远.. 。 险远:形容词用作名词,险远的地方。 11. 世之谬.其传.而莫能名. 者,何可胜道也哉。 ● 谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。 ● 传:动词作名词,流传的文字。 ● 名:名词作动词,说明白。 三、特殊句式 (一)判断句 ①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(……者,……也:“者”表停顿语气,“也”表判断语气) ②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(……者,……也) ③今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。(……者,……也) ④此所以学者不可以不深思而慎取之也(因果判断句,“此”是主语,“所以”相当于现代汉语的“……的原因”,“也”语气助词,表判断) ⑤此余之所得也(此……也) (二)倒装句 1.状语后置句 ①古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得。 ②唐浮图慧褒始舍于其址 2.定语后置 ①有穴窈然。 (三)省略句 ①有志矣,不随(之)以止也(省宾语) ②有志与力,而又不随(之)以怠。(省宾语) ③余于仆碑,又以(之)悲夫古书之不存。(省宾语) ④有碑仆(于)道(省介词) (四)文言固定句式 ①其孰能讥之乎?(难道……吗?) ②何可胜道也哉! (哪里……呢!) ③此所以学者不可以不深思而慎取之也。(这就是……的缘故。)

《游褒禅山记》知识点归纳

游褒禅山记 学习目标: 1. 思想教育目标:认识作者“尽吾志”的思想。 2. 基础知识目标:了解借游记抒发议论的写法。 3. 能力培养目标:古文的字词句篇。 [学习要点] 一. 作者简介。 本文是王安石34岁时的作品。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治;十六年后(1070年)拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。传有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这跟本文“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”的观点是一致的,可视为这一观点的发展。 二. 文章结构: 《游褒禅山记》全文可分为五个段落: 第一段先概括介绍褒禅山,然后写发现仆碑,又从碑上残文看出此山原名“花山”。 第二段具体写游洞。先略写前洞和后洞的概况,然后较详细地叙述游后洞的经过,表达了“不得极夫游之乐”的懊悔心情。 第三段写游山的心得体会。先充分肯定古人的“求思”精神,再拿世人的避难就易同它对比,然后精辟地阐述了宏伟的目标、险远的道路与必不可少的主客观条件三方面的内在联系。 第四段就仆碑足以证讹一事,指出求学的人们对于学问应该取“深思而慎取”的态度。 第五段交代同游者的姓名和写作这篇文章的时间。 三. 主题思想: 作者在此文中所抒发的感想:无论治学处事,都首先要有百折不挠的意志,才能无讥无悔,同时还应该有“深思而慎取”的态度。

四. 文言知识: (一)“其”的用法: “其”用作实词,主要的作用是用作代词,既可以用作人称代词,也可以用作指示代词。 1. “其”用作人称代词,最通常的是用作第三人称代词。 (1)它可以用在名词之前。表示领属关系,可译为他的、他们的、她的、她们的、它的、它们的。 A. 始舍于其址:译作,最初在它的山脚下建筑庐舍定居下来。“其”代华山的。 B. 其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”:译作,它上面的碑文已被剥蚀得模糊不清了,只是从它上面残留的字还勉强可以辨认出“花山”的名称。“其”代仆碑的。 C. 其下平旷:译作它的山脚下土地平旷宽广。“其”代华山的。 D. 然视其左右,来而记之者已少:译作,可是看看它的左右洞壁,来到这里,并且在洞壁上题字记游的人已经很少了。“其”代后洞的。 (2)用为主语或宾语: A. 以其乃华山之阳名之也:译作,是因为它是在华山的南面,才叫它为华山洞。“其”在这里是作为“其乃华山之阳名之也”这个主谓结构的主语,只能译作“它”,不能译作“它的”。 B. 独其为文犹可识曰“花山”的“其”也是作为“其为文”这一主谓结构的主语,应译作“它上面”不译作“它上面的”。 C. 以其求思之深而无不在也:译作,是因为他们探求得深入而且广泛。“其”是“其求思之深……”这一主谓结构的主语,应译作“他们”。 2. “其”的称代作用还可以用于第一人称第二人称。用于第一人称可译为“我”、“我的”或“自己”。用于第二人称可译为“你”、“您”。 A. 亦悔其随之而不得极夫游之乐也:译作,而我也后悔自己跟着他出来因而不能尽情享受那游览洞中奇景的乐趣。这是承前称代,“余”“其”是互文,“其”指代自己。

《游褒禅山记》读后感范文3篇

《游褒禅山记》读后感范文3篇 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 《游褒禅山记》是北宋的政治家、思想家王安石在辞职回家的归途中游览了褒禅山后,以追忆形式写下的一篇游记。以下是关于这篇文章的读后感,欢迎大家阅读!【篇一】《游褒禅山记》读后感范文王安石于褒禅山之一游,在未尽力以探寻到奇景的遗憾中结束。而这一游不仅仅就这样结束了,而是带给了他不断的反省和深刻的思索,从而他得出“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎此予之所得也”这一感慨。这是王安石游山而得出的感慨,而这一感慨又未尝不能用于学习与生活中呢? “有志者事竟成”。而放眼纵观古今中华千百年的历史,这句话是固然正确的。越王勾践卧薪尝胆,受辱于敌国,但因为心中有大志,才如此忍辱负重,最后不仅报了仇,还成就了大业,振兴了国家; 宋代范仲淹从小有志于天下。虽然他自幼贫苦,但刻苦好学,心系祖国。最终他写出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句令后人赞叹的句子,他也成为宋代有名的政治家、文学家。

著名爱国英雄,戊戌六君子之一的谭嗣同,,从小立志要救国,长大后一心致力于变法,最后却以失败告终。但他临终前还大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”。虽然变法失败了,但他的志向与爱国之心却得到了后世无限的瞻仰。 志向,是人生的航标,是夜空中的明灯,更是人前进的动力。志向是人生中不可或缺的,而一个没有志向的人就像断了线的风筝,永远在活在迷茫和未知中,更不用谈成功了。有了志向自己不付诸努力也是不行的。一个人想要成功,除了确立了志向,还要要像越王勾践一样不畏重重阻挠;像范仲淹一样坚持不懈,刻苦努力;还要像谭嗣同一样永远心系祖国…… 周恩来总理在年少时曾经说要“为中华之崛起而读书”;因此我们作为学生,志向应该不仅仅是取得好成绩,考上个好大学,而应是尽自己全力学习知识和技能来使祖国变得更加强大。往往志向设立的越高,一个人也就越有发展。因此我们也应该把眼光放远,而不是仅仅停留或满足于眼前。 人生即是一个立志和尽志的旅程,立好志,才能继续走下去;而尽志了,就永远无悔。【篇二】《游褒禅山记》读后感范文 在我们的人生中,有很多的旅行,我们虽然从