法国 D.520 战斗机简史

法国Dewoitine D.520战斗机简史

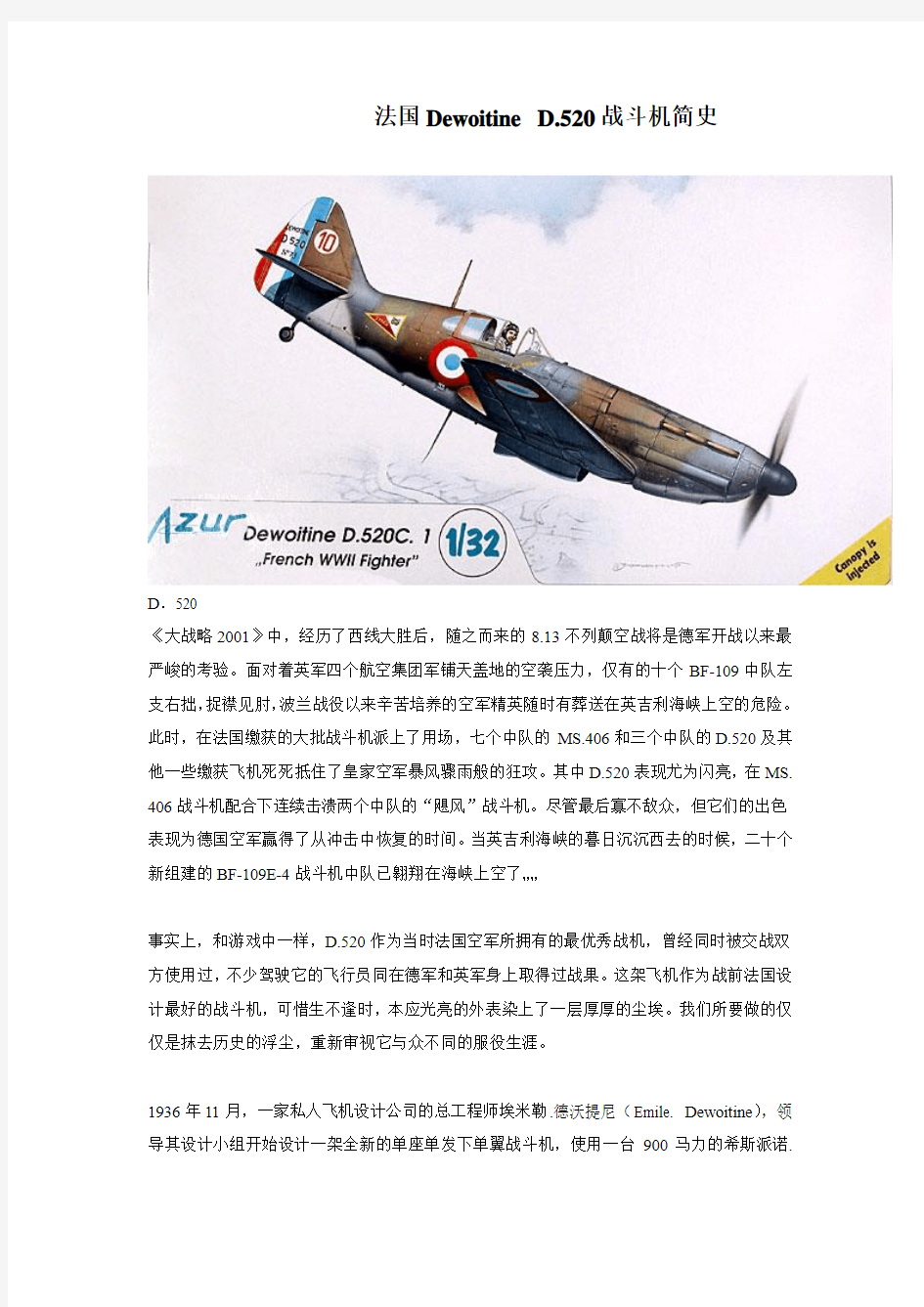

D.520

《大战略2001》中,经历了西线大胜后,随之而来的8.13不列颠空战将是德军开战以来最严峻的考验。面对着英军四个航空集团军铺天盖地的空袭压力,仅有的十个BF-109中队左支右拙,捉襟见肘,波兰战役以来辛苦培养的空军精英随时有葬送在英吉利海峡上空的危险。此时,在法国缴获的大批战斗机派上了用场,七个中队的MS.406和三个中队的D.520及其他一些缴获飞机死死抵住了皇家空军暴风骤雨般的狂攻。其中D.520表现尤为闪亮,在MS. 406战斗机配合下连续击溃两个中队的“飓风”战斗机。尽管最后寡不敌众,但它们的出色表现为德国空军赢得了从冲击中恢复的时间。当英吉利海峡的暮日沉沉西去的时候,二十个新组建的BF-109E-4战斗机中队已翱翔在海峡上空了……

事实上,和游戏中一样,D.520作为当时法国空军所拥有的最优秀战机,曾经同时被交战双方使用过,不少驾驶它的飞行员同在德军和英军身上取得过战果。这架飞机作为战前法国设计最好的战斗机,可惜生不逢时,本应光亮的外表染上了一层厚厚的尘埃。我们所要做的仅仅是抹去历史的浮尘,重新审视它与众不同的服役生涯。

1936年11月,一家私人飞机设计公司的总工程师埃米勒.德沃提尼(Emile. Dewoitine),领导其设计小组开始设计一架全新的单座单发下单翼战斗机,使用一台900马力的希斯派诺.

絮扎V型12缸液冷发动机,设计速度为323英里/小时(520公里/小时)。主要目的是为了竟标法国空军计划于1937年开始筹备的新一代战斗机。很明显德沃提尼对这个最高时速相当自豪,因此新飞机被赋予“Dewoitine.520”的编号。新飞机的设计冗余度相当大,可以换装希斯派诺.絮扎的1200马力液冷发动机。

晚些时候,德沃提尼的设计公司被国营南方航空制造厂(SNCAM)兼并,他本人也随后被任命为该厂的主管。首批的三架原型机(编号D.520-01)于1938年10月2日于法国的土鲁斯试飞成功,试飞员为Marcel Doret。这三架飞机使用的是890马力的希斯派诺.絮扎12 Y-21液冷发动机。作为早期实验型,飞机使用的是木制两叶螺旋桨,而且没有座舱盖。引擎的冷却系统整个挂在机翼下面。这些问题导致飞机的飞行阻力大大提高,以致最高时速仅达到298英里/小时。随后冷却器才装回了机鼻下面,同时增加了垂尾面积,以平衡不稳定的侧面偏转。11月8日,飞机换装了12Y-29发动机,并使用喷射式排废气装置取代了旧式的废气分离管。经过这些改动,飞机终于可以达到设计的520公里/小时。1939年2月8日,D.520-01在试飞中达到513公里/小时。

第二款原型机(D.520-02)于1939年1月28日试飞成功,飞机的垂尾经过重新设计,并安装了向后滑动的座舱盖。同时飞机安装了一门过桨心的20毫米机炮和两挺翼下7.5毫米机枪。随后,D.520-02被送往维拉康布雷的试飞中心(CEMA)进行测试,并在那里换装了新的12Y-31发动机,替代旧的12Y-29发动机。经过测试,D.520-02可以在17060英尺的高空达到341英里/小时,爬升到26240英尺的高度仅需12分53秒。

第三款原型机(D.520-03)很快于1939年3月15日试飞,飞机换装了新的高空增压器,并用一个可操纵固定式尾轮作为降落刹车。

在CEMA的测试中,D.520显示了卓越的性能,因此法国空军于1939年3月就下达了订单,要求订购200架装备HS 12Y-31引擎(稍后换成12Y-45引擎)的D.520。随后又于39年6月追加了600架的订单,不过在7月削减为510架。当39年9月1日波兰战役爆发时,法国空军紧急下达了总数为1280架的订单,并要求在1940年4月前达到200架的月产量。不过这一要求在40年4月19日重新更改,订单总数修正为2250架,并要求达到350架的月产量。同时,海军也于40年1月下达了150架的订单。

第一架生产型的D.520于1939年11月2日首飞,使用一台830马力的希斯派诺.絮扎12Y-

31液冷发动机,装备两挺7.5毫米翼下机枪。飞机换装了弯曲的整体式玻璃前风档,整个机身比原型机长约20英寸,发动机整流罩也经过修正。在翼尖处各布置了一个内置油箱,飞行员座位后安装了一块防弹钢板。

第二架生产型D.520则换装了910马力的12Y-45发动机和电控三叶螺旋桨,一门过桨心的20毫米HS404机炮和四挺7.5毫米翼下机枪。弯曲的整体式前风档玻璃的中间换成一块平坦的风档,以方便飞行员观察。

为弥补希斯派诺.絮扎12Y-45液冷引擎不足,1939年10月法国空军决定在部分D.520上试用英制罗尔斯.罗伊斯“默林III”发动机。尽管计划于11月取消,但是第41架D.520还是实验性的安装了这款发动机。为了平衡重量机翼上的机枪被取消,飞机被命名为“D.521”,并于1940年2月9日试飞,最高时速为354英里/小时。不过这架飞机很快被改回D.520的标准。

1940年1月,GC I/3中队获得了首批D.520,起初这些D.520是作为试用飞机,飞行员们受命对其性能进行测试。随后于3月和4月,GC I/3中队于戛纳接收了34架“实战型”D. 520。D.520大受欢迎,飞行员对其赞不绝口,包括灵敏的操纵性,简单的仪表面板,和轻易可从自旋中改出。

在1940年4月21日的飞行测试中,CEMA对一架缴获的BF-109E3和D.520进行了比较,发现BF-109比D.520在最高时速上要快20英里/小时(得益于更高马力的发动机),但D.5 20拥有更好的操纵品质和机动性。

在《大战略2001》中,40年5月我指挥麾下的德军绕过马其诺防线,自比利时和法国接壤的地段迅速攻入,一只偏师占领了比利时和荷兰,随后主力部队兵分两路,主要由中型坦克和自走炮构成的打击力量在Ju87,Hs126,Do17的支援下南下包抄联军主力,继续向西疾进的部队由轻型坦克,补给车和搭载步兵的战斗车辆组成,由长程的BF-110支援,目标:加莱海岸。法国空军在雷霆般的打击下几乎没有来得及反应,大量的机场就被迅速占领,飞行中队成建制的被缴获。40年的法国天空是属于斯图卡的。

那么真实的历史是如何的呢?

当西线战事于1940年5月10日爆发时,仅有GC I/3中队装备了D.520,可出动的数量为7 9架。尽管GC I/3中队匆忙投入战场,但还是在5月13日与德国空军的战斗中首开记录,击落三架Hs126,一架He111,自身无一损失。GC II/2,GC III/3,GC III/6 和GC II/7等中队随后也接收了D.520并迅速投入战斗,海军第一飞行中队也接收了D.520。GC II/6 和GC III/7中队在战争末期改装了D.520,但已经来不及投入任何战斗了。当1940年6月25日法德签署停战协定时,一共生产了437架D.520,其中351架被分配到作战单位。到西线战斗结束为止,所有装备D.520的中队一共宣称有108个击坠记录和39个未确认记录,自身在战斗中损失了85架,并有54架由于敌军地面部队对机场的直接进攻而损失。

当法国的抵抗形势已经逐渐无可挽回的时候,在6月18日至20日,GC I/3, II/3, III/3, III /6, 和II/7等中队全部飞往未被占领的北非法属阿尔及利亚,一共有153架飞机。GC III/7中队的三架D.520飞往英国,加入了戴高乐的“自由法国空军”第一飞行联队,由皇家空军指挥。

当停战协定签署后,德国人允许维希政府保留一只小规模的空军,但根据条款,法国本土不得保留任何一架D.520,所有D.520必须销毁或封存。至于北非,由于鞭长莫及,只好允许GC I/3,II/3,III/6,III/7,还有海军第一飞行中队保留D.520。

1941年4月,德国方面允许在维希政府控制区域恢复飞机制造。此时SNCAM已被解散,重新合并为SNCASE工厂。维希政府选定D.520作为空军标准战斗机,同时德国停战监督处允许在土鲁斯有限的恢复D.520生产。6月23日,维希政府下达了550架D.520订单,以替换现有的所有单座战斗机。根据装备计划,到43年中期的时候,维希政府将拥有17个一线战斗机中队,装备442架D.520;一个海军飞行中队,装备37架;和三个训练单位,装备13架。

新出厂的首批22架于1941年8月交付,1942年,第465流水号D.520换装改进型的希斯派诺.絮扎12Y-45液冷发动机,及改进后的冷却系统,和铰链式舱盖。到1942年12月31日为止,一共生产了349架新的D.520,其中197架换装更强马力的12Y-49发动机。此时D. 520的生产总数为775架。

到1942年10月为止,维希政府一共有九个战斗机中队和一个海军飞行中队装备了D.520,这些战斗机在拦截向英国逃亡的舰船和飞机时与英国战斗机发生过冲突,以及在对直布罗陀

的轰炸行动中担任护航任务。

GC III/6和II/3中队于1941年6月至7月在叙利亚开始作战,随后海军第一飞行中队也加入到他们当中。他们的主要敌人是英国皇家空军。GC III/6中队此期间一共有19个击坠记录和4个未确认记录,GC II/2中队一共有3个击坠记录和两个未确认记录。海军第一飞行中队有8个击坠记录。他们总共损失了32架D.520,包括11架被击落,12架在事故中损失,7架在地面被摧毁,和2架在撤离叙利亚时被丢弃。

当美军于1942年11月在北非实施“火炬”登陆行动时,维希法国在本土拥有234架D.520(其中可用的约93架),在北非173架,在塞内加尔30架。此时法国本土拥有D.520的是GCs I/1,II/1,I/2和III/9中队。GC I/2中队在德国人进占前于11月9日将24架D.520飞至摩洛哥的麦克内斯,其他北非的飞行中队依旧不变。

当盟军于北非登陆之时,GC III/3和II/5中队及海军第一飞行中队参加了维希法国对盟军的抵抗行动,双方均损失惨重。维希空军损失了35架D.520和其他飞机,盟军一共损失了4 4架飞机。

作为对盟军在法属北非登陆的回应,西特勒下令驻西欧德军于1942年11月全面占领整个法国。11月27日,所有维希政府的军队被解除武装,全部D.520均被德国没收,包括246架维希空军的D.520,和尚在制造厂生产线上的169架。

一部分D.520被送至德国空军的两个训练单位(JG103和JG-105),其优异的机动性深受德国飞行员的赞赏。不过,其可靠性明显比德国空军的飞机要差上一截。

60架D.520被送至意大利海军航空训练部队,主要作为战斗机教练机使用。约100架被送去充实保加利亚空军,对抗实施轰炸的美国第九航空军,绝大部分在战斗中损失。罗马尼亚空军也使用过少量D.520,和他们的BF-109一起在东线配合使用。

当盟军解放西欧的时候,法国人使用缴获的D.520重新建立起了自由法国战斗机联队,并参与了对溃退的德军的追击,包括对德军固定火力点的攻击,和对盟军轰炸机的护航任务。1 945年3月,这个中队改装喷火Vb,所有D.520转送去了GC B I/18中队作为教练机使用。随着盟军的推进,一共从德国空军手中缴获了55架D/520,随后又得到了来自北非的20架

补充。

战后,D.520依旧在新的法国空军战斗机训练单位服役,有些则被改装成双座型(D.520 D C)。最后一个使用D.520的是法国空军表演小队(EPAA),之前使用著名的“诺曼第-尼梅”航空队从苏联带回法国的雅克-3。最后一架D.520于1953年9月退役。

基本数据:

一台930马力希斯派诺.絮扎12Y-45 12缸V型液冷发动机

于19685英尺最高速度为329英里/小时,海平面速度280英里/小时

爬升率2363英尺/分钟,爬升至13120英尺需4分钟

普通航程620英里,最大航程777英里

翼展33.55英尺,全长28.85英尺,高8.5英尺翼面积171.684平方英尺

空重4608磅,满载6129磅

一门20毫米希斯派诺.絮扎404过桨心机炮,备弹60发

四挺7.5毫米MAC 1934 M 39机枪,射速500发/分

以下为德国空军使用过的D.520

https://www.360docs.net/doc/9d4280389.html,/upload_783/myphotos/Adonis_no-1.jpg | 660 ×264

法国近代史

法国近代史 (faguo jindaishi)18世纪末到20世纪初资本主义制度在法国确立、发展,直至进入垄断资本主义阶段的历史。法国是世界近代史上阶级斗争最激烈、政治发展最曲折的国家,从1789年到1871年先后经历五次革命。在这个过程中,各阶级、各党派创造和试验了各种政治体制、政治思想、政治行为和行政法律制度。由于法国是欧洲最先进的大国之一,法国的政治文化对于世界具有特别重大的影响。 史学界一般以1789年爆发的大革命作为法国近代史的开端。在革命之前,以绝对君主专制和等级制度为特征的旧制度已衰落式微。频繁的对外战争、宫廷的奢靡浪费和贵族的免税特权致使波旁王朝陷入难以解决的财政危机。启蒙思想的广泛传播激励了改革社会的普遍愿望。包括资产阶级在内的第三等级与旧制度的矛盾日益激化。1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱标志着资产阶级大革命的开始。这次革命鲜明地宣布自由、平等、法制和民主原则,坚决废除君主专制和等级制度。在与国内外反动保守势力的搏斗中,人民群众被广泛地发动起来,推动革命沿上升路线发展,从1789年到1794年先后经历了立宪君主制、吉伦特派共和国和雅各宾派民主专政。1794年热月政变结束了恐怖统治,但未能使资产阶级共和国稳定下来。1799年拿破仑·波拿巴将军通过雾月政变上台,于1804年建立法兰西帝国。拿破仑在国内维护和巩固了资本主义经济秩序,在国外扫荡了欧洲封建势力,使法国一度称霸欧洲。1814年拿破仑被反法联军击败而退位。1815年3月他重返法国,建百日王朝,6月在滑铁卢彻底失败。 1814年波旁王朝复辟。路易十八颁布《宪章》,承认大革命所确立的经济秩序和自由权利。法国的经济开始从多年战争的破坏中恢复。1824年查理十世继位后倒行逆施,背弃《宪章》,激起社会上普遍的不满。1830年7月革命推翻了复辟王朝,代之以奥尔良公爵路易·菲力普为国王的七月王朝。 七月王朝实行立宪君主制,政权落入大资产阶级手中。政府残酷镇压30年代初的工人运动(如1831年和1834年里昂工人起义)和共和运动,以确保资产阶级的秩序。工业革命开始展开,纺织业和铁路建设发展较快。40年代,社会各阶层对政府的不满日益增长。各种社会主义思潮在工人中迅速流传。中小资产阶级要求扩大选举权。政府拒绝改革,激发了1848年2月革命。七月王朝被推翻,建立起法兰西第二共和国。 1848年革命的显著特征是工人阶级为争取权利而奋勇战斗。工人代表也进入了资产阶级共和派的临时政府。资产阶级对此深感恐惧。是年6月,巴黎工人起义,遭到残酷镇压。12月,拿破仑的侄子路易·波拿巴利用农民对拿破仑的迷恋,当选为总统。1851年12月,他发动政变,实行军事独裁统治。翌年,加冕称帝,自称拿破仑三世,建立法兰西第二帝国。 拿破仑三世稳定了法国政局,鼓励经济发展。在第二帝国时期,工业革命基本完成,法国成为欧洲的工业大国。政治体制也由50年代的专制帝国演变为60年代的自由帝国,议会的权力逐步恢复,出版、集会、结社和罢工等权利被肯定。共和运动、民主运动和工人运动逐渐兴起。拿破仑三世为谋求军事和外交威望,参

代表机型和战斗机分代

代表机型和战斗机分代 按照西方的战斗机分代划分方法 第一代:亚音速战斗机(喷气革命)——代表机型:美制F86、苏制米格15、中国歼5(前苏联米格15仿制型)等 第一代战斗机的判断依据:喷气式、亚音速,从此战斗机螺旋桨时代进入喷气时代,史称战斗机的“喷气革命”。 第二代:强调超音速性能的战斗机(超音速革命)——代表机型:美制F4、F5,苏制米格21、米格25(2代机的巅峰作品),中国歼7(前苏联米格21的仿制型)等 第二代战斗机的判断依据:战斗机速度首次超过音速,并且重视速度,认为速度越快战斗机越强(非能量机动原理设计),史称战斗机的“超音速革命” 第三代:可变后掠翼,米格—23和美制F—111单独划分一代称之为第三代。 第四代:强调中近距离空战和空空格斗的多用途超音速战斗机(能量机动革命)——代表机型:美制F15、F16、F14、F18,苏制米格29、苏27、苏30(苏27的改进型)中国歼10等,其中F15、F16、米格29、苏27被称为冷战末期统治天空的战斗机“四大天王”。 第四代战斗机的判断依据:符合能量机动原理设计的超音速多用途战斗机。关于能量机动原理,百度里很少有人回答准确什么是第4代战斗机,第三代战斗机就是用能量机动原理设计出来的战斗机。越南战争时期,美国空军发现,自己的F4速度比米格21快,但是屡屡被米格21击落,甚至在不利情况下难于脱身。这是为什么?。一些老的空军退役的飞行员和科学家一起合作研究,发现了“能量机动原理”,具体含义比较复杂,在此不多讲,能量机动原理即,同时具有最大动能和最大势能的战斗机在空战中取得胜利的可能性很高,这些人在综合了自二战以来所有战斗机格斗案例后的惊人发现,合理的解释了战斗机快和高之间的取舍。他们提出了和但是理论相悖的能量机动原理,指出,以后设计战斗机,速度并不是第一要求,飞机所有性能复合能量机动原理越好,他们也被当时不理解他们行为的人称为“战斗机黑手党”。但是F15制造出来以后,一鸣惊人,F15是第一款符合能量机动原理的战斗机,其后的F16服役,F16是第一款根据能量机动原理精确计算后制造的战斗机,自此美国空军进入4代机时代,前苏联几乎花了十几年才搞明白了能量机动原理。后来出来了苏27和米格29.。这里有一个争议,即F14,有人认为F14并不能符合能量机动原理设计,但是我们仍然把它算做第4代战机,因为当时正值“战斗机黑手党”和官员们争吵,另外,F14的可变后掠翼为能量机动原理提供了修正机会,所以仍然算第三代战斗机。史称战斗机的“能量机动革命” 第五代:强调隐身性能等4S标准的的多用途超音速战斗机——代表机型:美制F22“猛禽”、F35“闪电” ,俄罗斯在研的苏47(S37)“金雕”战斗机 第五代战斗机的判断依据:史称战斗机的“隐身革命”。 4S:Super Maneuverability;Super Sonic Cruise;Stealth;Superior Avioni cs for Battle Awareness and Effectiveness

战斗机划分标准

按照西方的战斗机分代划分方法 1:亚音速战斗机(喷气革命)——代表机型: xx制 F86、xx米格 15、中国歼5(前苏联米格15仿制型)等 第一代战斗机的判断依据: 喷气式、亚音速,从此战斗机螺旋桨时代进入喷气时代,史称战斗机的“喷气革命”。 2:强调超音速性能的战斗机(超音速革命)——代表机型: xx制 F4、F5,xx米格 21、米格25(2代机的巅峰作品),中国歼7(前苏联米格21的仿制型)等 第二代战斗机的判断依据: 战斗机速度首次超过音速,并且重视速度,认为速度越快战斗机越强(非能量机动原理设计),史称战斗机的“超音速革命”3:强调中近距离空战和空空格斗的多用途超音速战斗机(能量机动革命)——代表机型: xx制 F15、F 16、F 14、F18,xx米格 29、苏

27、苏30(苏27的改进型)中国歼10等,其中 F15、F 16、米格 29、苏27被称为冷战末期统治天空的战斗机“四大天王”。 第三代战斗机的判断依据: 符合能量机动原理设计的超音速多用途战斗机。关于能量机动原理,百度里很少有人回答准确什么是第3代战斗机,第三代战斗机就是用能量机动原理设计出来的战斗机。越南战争时期,美国空军发现,自己的F4速度比米格21快,但是屡屡被米格21击落,甚至在不利情况下难于脱身。 这是为什么?。一些老的空军退役的飞行员和科学家一起合作研究,发现了“能量机动原理”,具体含义比较复杂,在此不多讲,能量机动原理即,同时具有最大动能和最大势能的战斗机在空战中取得胜利的可能性很高,这些人在综合了自二战以来所有战斗机格斗案例后的惊人发现,合理的解释了战斗机快和高之间的取舍。他们提出了和但是理论相悖的能量机动原理,指出,以后设计战斗机,速度并不是第一要求,飞机所有性能复合能量机动原理越好,他们也被当时不理解他们行为的人称为“战斗机黑手党”。但是F15制造出来以后,一鸣惊人,F15是第一款符合能量机动原理的战斗机,其后的F16服役,F16是第一款根据能量机动原理精确计算后制造的战斗机,自此美国空军进入3代机时代,前苏联几乎花了十几年才搞明白了能量机动原理。后来出来了苏27和米格 29.。这里有一个争议,即F14,有人认为F14并不能符合能量机动原理设计,但是我们仍然把它算做第3代战机,因为当时正值“战斗机黑手党”和官员们争吵,另外,F14的可变后掠翼为能量机动原理提供了修正机会,所以仍然算第三代战斗机。史称战斗机的“能量机动革命” 4:强调隐身性能等4S标准的的多用途超音速战斗机——代表机型: 美制F22“猛禽”、F35“闪电”,俄罗斯在研的苏47(S37)“金雕”战斗机

法国近代史概括

法国近代史概括: 18世纪末到20世纪初资本主义制度在法国确立、发展,直至进入垄断资本主义阶段的历史。法国是世界近代史上阶级斗争最激烈、政治发展最曲折的国家,从1789年到1871年先后经历五次革命。在这个过程中,各阶级、各党派创造和试验了各种政治体制、政治思想、政治行为和行政法律制度。由于法国是欧洲最先进的大国之一,法国的政治文化对于世界具有特别重大的影响。 史学界一般以1789年爆发的大革命作为法国近代史的开端。在革命之前,以绝对君主专制和等级制度为特征的旧制度已衰落式微。频繁的对外战争、宫廷的奢靡浪费和贵族的免税特权致使波旁王朝陷入难以解决的财政危机。启蒙思想的广泛传播激励了改革社会的普遍愿望。包括资产阶级在内的第三等级与旧制度的矛盾日益激化。1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱标志着资产阶级大革命的开始。这次革命鲜明地宣布自由、平等、法制和民主原则,坚决废除君主专制和等级制度。在与国内外反动保守势力的搏斗中,人民群众被广泛地发动起来,推动革命沿上升路线发展,从1789年到1794年先后经历了立宪君主制、吉伦特派共和国和雅各宾派民主专政。1794年热月政变结束了恐怖统治,但未能使资产阶级共和国稳定下来。1799年拿破仑·波拿巴将军通过雾月政变上台,于1804年建立法兰西帝国。拿破仑在国内维护和巩固了资本主义经济秩序,在国外扫荡了欧洲封建势力,使法国一度称霸欧洲。1814年拿破仑被反法联军击败而退位。1815年3月他重返法国,建百日王朝,6月在滑铁卢彻底失败。 1814年波旁王朝复辟。路易十八颁布《宪章》,承认大革命所确立的经济秩序和自由权利。法国的经济开始从多年战争的破坏中恢复。1824年查理十世继位后倒行逆施,背弃《宪章》,激起社会上普遍的不满。1830年7月革命推翻了复辟王朝,代之以奥尔良公爵路易·菲力普为国王的七月王朝。 七月王朝实行立宪君主制,政权落入大资产阶级手中。政府残酷镇压30年代初的工人运动(如1831年和1834年里昂工人起义)和共和运动,以确保资产阶级的秩序。工业革命开始展开,纺织业和铁路建设发展较快。40年代,社会各阶层对政府的不满日益增长。各种社会主义思潮在工人中迅速流传。中小资产阶级要求扩大选举权。政府拒绝改革,激发了1848年2月革命。七月王朝被推翻,建立起法兰西第二共和国。 1848年革命的显著特征是工人阶级为争取权利而奋勇战斗。工人代表也进入了资产阶级共和派的临时政府。资产阶级对此深感恐惧。是年6月,巴黎工人起义,遭到残酷镇压。12月,拿破仑的侄子路易·波拿巴利用农民对拿破仑的迷恋,当选为总统。1851年12月,他发动政变,实行军事独裁统治。翌年,加冕称帝,自称拿破仑三世,建立法兰西第二帝国。 拿破仑三世稳定了法国政局,鼓励经济发展。在第二帝国时期,工业革命基本完成,法国成为欧洲的工业大国。政治体制也由50年代的专制帝国演变为60年代的自由帝国,议会的权力逐步恢复,出版、集会、结社和罢工等权利被肯定。共和运动、民主运动和工人运动逐渐兴起。拿破仑三世为谋求军事和外交威望,

美国战斗机(共5集)——05

F-105: 研制国家:美国,名称:雷公(Thunderchief) 一、概述: F-105是从一开始就作为战术空军司令部超音速战斗轰炸机而设计的第一种飞机,50年代初美国的战略思想是立足于打核战争,战术空军也要具备战术核轰炸能力。只制造了两架原型机F-105“雷公”于1952年作为共和航空公司的AP-63设计开始发展。1955年10月22日,第一架YF-105A(共两架)飞行,装一台普拉特?惠特尼J57-P-25 发动机。但在1956年5月出现的F-105B-1飞机上,采用了推力更大的J75-P-3 发动机和面积律的理论。这是1954财政年度最初15架飞机订货中的第3架飞机,其余的飞机(到F-105B-6)是到1957年完成的,供系统试验用。 F-105有B、D、F和G四种主要型别,共生产833架。其中F-105B是昼间战斗轰炸机,共生产78架。该机装备MA-8 火力控制系统,其主要部件是E-50(K-19)前置计算瞄准具、E-34(AN/APG-34)雷达测距器、E-30拉起轰炸计算机和KB-3照相枪。后来B型飞机又增加了AN/ARW-77“小斗犬”导弹控制器。F-105D是全天候战斗轰炸机,1959年6月首次试飞,共生产610架。该机装备AN/ASG-19 全天候火力控制系统和AN/ARW-77“小斗犬”导弹控制器,提高了对地攻击能力。系统的主要部件是瞄准具、搜索和测距雷达、拉起轰炸计算机和轰炸双向定时器。F-105F是双座教练和战斗轰炸机。1963年6月首次试飞,共生产143架。该机火力控制设备与D型相同。F-105G是由F-105F改装的反雷达攻击机。装备有各种电子战设备和AGM-45“百舌鸟”、AGM-78 标准反辐射导弹。各型F-105均于1965年全部停产。后来F-105的任务逐渐被变后掠翼战斗轰炸机F-111所代替。到1984年,所有的F-105退出了现役。 二、性能指标(F-105D) 尺寸数据:翼展10.65米,机长19.58米,机高5.99米,机翼面积35.76平方米、后掠角45度、展弦比3.18。 重量数据:空重12474千克,正常起飞重量17250千克,最大起飞重量23834千克。 性能数据:最大平飞速度(高空)M2.0/2120 千米/小时,(低空)M1.08,最大爬升率175米/秒,实用升限15850米,作战半径386~1460千米,转场航程3700千米。起飞滑跑距离800米,着陆滑跑距离700米。 武器装备:1 门20毫米6 管机炮(备弹1029 发),弹舱内可挂1 颗1000 千克或4 颗110 千克炸弹或核弹,翼下挂架可挂各种常规炸弹、“小斗犬”空对地导弹、“响尾蛇”空对空导弹等,最大载弹量5900 千克。 动力装置:1台J75-P-19W 涡喷发动机,加力推力107.8千牛,喷水加力推力117.9千牛。

世界战斗机划分标准解读

世界战斗机划分标准解读 世界战斗机划分标准解读 2013-05-05 07:37:11 第一代战斗机是指首批采用喷气发动机的战斗机,其出现时间大约为1944至1953年。由于采用了新式喷气发动机其作战能力比使用涡轮螺旋桨发动机的飞机有 了显著提高。第1代战斗机的外形与使用涡轮螺旋桨驱动的战斗机有些相似之处,如采用直机翼,带机炮,雷达还仅在特殊的夜间战斗机上装备。虽然比起先前的飞 机具有很多优势,但第一代战斗机有着很大缺陷,如其使用寿命很短,发动机可靠性差、体积笨重,其功率也只能进行缓慢调节。第一代战斗机典型机型有二战末期 德国的Me 262和英国的"流星",以及后来苏联的米格-15、米格-17、美国的P-80和F-86等。第二代战斗机主要是指20世纪50年代至60年代研制的战斗机,典型机型如美国F-100"超级佩刀"。由于采用了许多新技术,这时的战斗机作战能力有了大 幅提高。飞机开始使用AIM-9"响尾蛇"、AIM-7"麻雀"等制导导弹进行视距外攻击,雷达也作为标准配置用于确定敌方攻

击目标。新的飞机设计也层出 不穷,如后掠翼、三角翼、变后掠翼以及按面积律设计的机身等,采用后掠翼的生产型战斗机飞行速度终于突破了声障。这一时期的一个重要特点是出现了战斗轰炸 机(如F-105和苏-7)和截击机(英国"闪电"和F-104)。截击机的发展主要依赖于制导导弹能完全替代机炮、空战将在视距进行的观点,因而截击机 具有较大的载弹量和强大的雷达,这牺牲了速度、爬升率等敏捷性。第二代战斗机包括苏联米格-21、米格-19、苏 -7/-9/-11,英国"闪电",美国 F-8、F-11、F-100、F-102、F-104、F-105等。第 三代战斗机主要是指1960~1970年出现的战斗机。这个时期航空技术发展日趋成熟,战斗机作战能力的发展主要是通过引入性能更好的导弹、雷达和其他航 电系统来获得。基于大量制导导弹的实战使用经验,设计人员重新肯定了近距格斗在空战中的地位,机炮再次成为标配,而机动性也再一次成为优先考虑的设计因 素。航空技术发展在显著提高战斗机能力的同时,使得其研制和使用成本也显著增加。军方早先曾有各种专门用途的战斗机,如夜间战斗机、重型战斗机和攻击战斗 机,面对战斗机的成本暴涨,军方开始将战斗机的任务合并。美国F-4战斗机原先设计成美国海军的一种截击机,但后来

战斗机的机动性

对于很多刚开始喜欢航空的军迷而言,如何了解战斗机的机动性是一件很头痛的事情。手册、杂志上提供的数据初看起来五花八门,令人眼花缭乱;但细究之下却发现数据少得可怜。加上不同的文章出于不同的立场和观点,对同样的飞机褒贬不一。因此,即使对老鸟而言,从比较客观的角度去了解战斗机的机动性也不是一件很容易的事。那么,要了解机动性,首先看什么指标呢? 爬升率! 最直观的,爬升率体现了飞机的垂直机动性。无论是格斗还是拦截,都需要应用飞机的爬升能力,历来是战斗机最重要的机动性指标之一。但这远不是爬升率这个指标所能告诉我们的全部。爬升率有时又被称为“能量爬升率”,它的数值和单位都和“单位重量剩余功率”(SEP,其值等于飞行速度×(发动机可用推力-总阻力)/飞机当时总重)完全相同——知道了爬升率就知道了对应状态下的SEP。 对SEP而言,它直接影响到飞机的盘旋能力。换句话说,就是飞机在某个状态下,还有多少能量可用于进行其它机动。比如说,飞机当前在进行5G盘旋,同时SEP为50米/秒。这表明飞机还可以再拉更大的过载,而不会损失高度或速度——直到SEP为0,飞机将进行稳定盘旋。当然,通常手册上给出的都是最大爬升率(即海平面平飞状态的爬升率),这个虽然不能用于直接评估飞机的盘旋能力,但有一定的参考价值——显然,在其它条件相同的情况下,这个值越大,盘旋能力越好。需要说明的一点是,美、俄计算最大爬升率的条件不同: 美国是空战重量(机内半油,加典型格斗载荷如两枚格斗弹),俄国则是正常起飞重量,所以往往给人一个错觉,美国战斗机的SEP要高得多,实际并非如此。 比较时要注意xx条件。 xx、俄计算最大爬升率的条件不同:

近现代法国教育的发展史

近现代法国的教育 一、17、18世纪的法国教育 Ⅰ、法国大革命爆发前的教育 (一)历史背景 在17世纪至18世纪法国大革命前,法国在这一时期仍然是一个以农业经济为主的封建国家,而且是当时欧洲君主专制国家的典型,王权和神权极度强化,天主教在法国的势力十分强大。虽然早在文艺复兴时期,法国的资本主义就已萌芽,并在17世纪形成了资本主义手工工场,但是由于政府不直接办学,新教各派力量薄弱,所以天主教会紧紧控制着法国的学校教育。法国的资本主义经济受到压制直到18世纪才有了显著发展,新兴资产阶级和封建制度的矛盾伴随着这个过程而不断增长和激化。法国新兴资产阶级与封建势力的斗争突出地以宗教斗争的形式表现出来。 (二)学校教育 1、初等教育 新教: 出现一些新教派别,如胡格诺派和詹森派等,也通过开办学校,传播各自的教义。詹森派学校不同于天主教,尤其是耶稣会的学校。它们重视数学、地理、历史的教学,强调学习本民族语言并用民族语言教学,注意采用实物教学和进行练习,着意发展学生的智力,要求教师以温和的态度对待学生。这在当时的法国是一种进步的现象,可惜它只存在二十多年,到17世纪60年代就被耶稣会派封闭了。 天主教: 天主教神甫拉萨尔(LaSalle)于1684年创立“基督教学校兄弟会”,后来成了法国从事初等教育的主要力量。学校教育以宗教教育为主,辅以读、写、算的教学,采用班级授课制,用法语讲课;面向下层社会的子女免收学费,目的是对抗新教的办学活动,维护天主教的势力。该会所办的学校在法国当时的初等教育方面占据统治地位。18世纪法国国王又曾发布命令,指出学校应受天主教僧侣的监督,儿童应当学习识字、教义问答和祈祷。 2、中等学校 中等教育学校主要有耶稣会中学和文科中学,它们以拉丁语及“七艺”科目为教学内容,经院主义气息十分浓厚。成立于1611年的“耶稣基督圣乐会”在中等教育中得力量仅次于耶稣会。圣乐会中学显然就是适应资产阶级的需要而产生的,入学者都是贵族和资产阶级子弟。这种中学在前四年学习法语不学拉丁文,高年级学习拉丁文不学希腊文。拉丁文的教学不重文法而重阅读原著,注重历史教学,加强数学以训练思维,增加实科方面的内容,使物理、化学在课程中占有一定的地位。圣乐会的教育活动一直继续到法国资产阶级革命时期,对法国的中等教育有一定的影响。 3、高等学校 到18世纪法国共有22所大学,超过其他欧洲各国,其学术水平在西欧也很高。法国大学以巴黎大学为代表,大多产生于中世纪。在16世纪前后,巴黎大学已拥有许多个学院。与初等和中等教育一样,这一时期法国的高等教育也处于天主教会的管辖之下。大学在宗教改革运动之后奉亚里士多德的著作为经典;排斥新教徒,从1638年起还停止向新教徒颁发学位;同时极力扼杀进步思想,法国资产阶级哲学家、科学家笛卡儿(1596—1650)和启蒙思想家卢梭、爱尔维修的著作都被巴黎大学列为禁书。在当时的大学

试论近代法国工业化进程

试论近代法国工业化进程 ——十八世纪下半期至十九世纪上半期 【摘要】法国早在1789年进行了资产阶级革命,推翻了波旁王朝,为资本主义工业化的发展扫除了一些障碍。十八世纪末至十九世纪上半期,法国一直是仅次于英国的资本主义强国。然而,正如法国资产阶级革命在不断反复中艰难推进一样,其工业化道路也并不平坦。与其他资本主义国家不同,法国工业化似乎没有经历过飞速的发展,甚至一度被认为是工业化不太成功的国家。 近代法国走出了一条不同于其他资本主义国家的工业化道路,本文将简要介绍十八世纪下半期到十九世纪上半期法国的工业化发展状况,并分析造成其工业化发展特殊性的各种因素。 【关键字】法国;工业化;发展;十九世纪;资本主义 法国是最早走上工业化的国家之一,其产业革命仅仅迟于英国。法国的工业发展具有许多优越条件:其地处欧洲中心,历史悠久,资源丰富,人口较多,较早地参与殖民扩张,有丰富的原始积累。但从十八世纪末到二十世纪初的一个多世纪时间里,同英美等国相比,法国的工业化却呈现出发展速度慢、经历时间长、

没有“真正的工业革命或起飞1”等显著特点,“表现不出真正的、成熟的和自信的工业资本主义的迹象2”。法国工业化的这种特殊性要归因于其特殊的历史进程。 一、十八世纪末到十九世纪上半期法国工业化发展 十八世纪60年代,哈格里夫斯发明的“珍妮纺纱机”的出现拉开了英国乃至欧洲工业革命的序幕。英国于第一次鸦片战争前后率先完成工业革命,法国紧随其后,于十九世纪60年代末基本上完成了工业革命,资本主义工厂制度取得了统治地位。 1789年法国资产阶级革命爆发后,法国工业经历了较快的发展,并一度成为仅次于英国的工业强国。 (一)法兰西第一共和国时期(1792-1804) 1789年到1794年的资产阶级革命,扫除了法国的封建障碍,促使资本主义工业迅速地发展起来。法国是十八世纪后半期除英国以外西欧工业最发达的国家,其工业化水平相对于欧洲大陆的其他国家来说具有一定的先进性,但与英国相比,仍有很大差距。 在法兰西第一共和国统治期间,法国工业虽然有一定程度增长,但其仍然是一个典型的农业国家,其工业在国民经济中所占比例并不大,农产品产值比工业 品多出近2倍。此外,法国绝大多数工业仍处于工场手工业发展阶段,其大型集中的手工工场数量不多,而城市工人和家庭手工业者联合在一起的分散的手工工场十分普遍。“十八世纪末期,羊毛加工和棉纺织工场手工业在法国北部的城市 1[法]弗朗索瓦?卡龙.《现代法国经济史》[M]. 北京:商务印书馆1991年版第26页 2

超音速飞机的分代及主要特征

超音速飞机的分代及主要特征 飞机自从发明的那一天开始,就注定要将自己与军事连结在一起。为了获得空中优势,人最初的空战战术是盘旋,飞机的水平机动能力决定着空战的成败。随着德国著名飞行员殷麦曼首创的垂直机动开始,飞机的垂直机动能力越来越受到重视,一直到第二次世界大战,空战的们一直在琢磨如何在空战中占据主动,不断地探索新的空战战术、技术。新的空战战术不断对飞机的性能提出新的要求,而飞机性能的提高又不断促使人们充分利用这些性能发展相应的空战战术。两者的相互促进推动了战斗机研制的发展。 飞机的分代已经有了普遍的共识,现代战斗机得分代在世界上有两种标准,欧美标准和俄罗斯标准。俄罗斯战机的分代,多一代主要是对进入喷气机时代的启示时代划分不同,原苏联比美国早,将简易飞机化成了第一代。我国现在采用的是欧美标准。 第一代战斗机是指20世纪50年代初开始交付使用的各类喷气式战机,机载设备和武装系统比较简单,最大平飞速度小(不等作超音速飞行),升限,加速度性和爬升率也不高。它们的技术特点是以涡轮喷气发动机为动力,速度达到高亚音速或跨音速,武器以航炮为主,有的配以火箭。代表机型有苏联的米格—15、米格—17、米格—19,中国的歼5、歼6,美国的F—86、F—100,英国的“闪电”和法国的“超神秘” 等飞机。 第二代战斗机再航空界,一般把五六十年代研制的超音速战斗机称为第二代战斗机,最大特点是突破了“音障”,飞的更高也非的更快。但它们的缺点也很明显:一是亚音速机动性不好,甚至还比不上第一代战斗机;二是起降滑跑距离长(多数都超过1000米)三是体积小,载油系统低,航程和外挂能力明显不足;四是机载设备比较简单,全天后能力有限。它们的特点是最大飞行速度2—2.5马赫,武器为航炮和第一代空空导弹。这一代战斗机普遍强调高空高速性能,这种技术要求也在20世纪60年代到70年代末期风靡一时。世界公认的第一架超音速战斗机是美国的F-100“超佩刀”。苏联的第一种超音速战斗机是米格-19。这一代战斗机还有:中国的J7、J8,美国的F-4、F-104、F—5、F-111,苏联的苏-15、米格-21、米格-23、米格-25、米格-27,法国的“幻影”III等为代表的各类喷气式战机。 第三代战斗机设计理念从追求高空高速到具有良好的中低空机动性。其武器以空空导弹为主,航炮为辅,有较好的火控雷达系统。这一代飞机特别强调机动性和敏捷性,最大速度和升限与第二代相当,但航程较大,具备空中加油能力。第三代战斗机这一代战斗机普遍采用了复合材料,铝锂合金,翼身融合体,大推重比的涡扇发动机,适合机动空战的机翼,具有下视能力的脉冲多普勒雷达,平视显示器,综合机载电子系统和火空系统,红外搜索/跟踪传感器,头盔瞄准具等。尽管这些战斗机在最大M数(即马赫,飞行速度与音速之比)和生限方面没有什么提高,但他们的水平起降和垂直机动性,加速性,最大过载,作战半径,远距离探测能力,全向攻击能力,电子对抗能力等均有了大幅度提高。由于突出了机动性和全天侯能力,更加适应瞬息万变的空战环境,攻防能力明显改善,生存率大大提高。在第三代战斗机的发展过程中,机载武器的性能取得了空前的进步。超视距发射使用的空对空导弹改善了抗地面杂波干扰的性能和灵敏度,具备了上射和下射力。它们一般都能兼顾对地攻击任务,可携带各种激光制导,电视制导,红外制导,被动无线电制导的导弹或炸弹。第三代战斗机的主要机型有:中国的J10、J11A、J11B枭龙,美国的F-14、F-15、F-16、F/A-18,苏联的苏-27系列、米格-29苏-30、苏-35,法国的幻影 2000和作研制的“狂风等为代表的喷气式战机。

法国近代崛起

法国近代崛起 近代革命历程 1661年,年轻的路易十四亲政后,第一个措施就是废除首相,一切国家事务的决定权都集中到他一个人手中,政府中一共只有六名由他本人亲自选定的大臣,大臣们每周开会讨论国家大事,但做决定的人永远只有一个——就是国王自己。这样一来他就将国家的最高权力集中在自己的手中。跟当时的欧洲其他国家相比,这是一个非常大的优势。因为法国不仅有君主专制的政体,更有一套强大的国家机器,这套国家机器允许法国首先可以深入地发展经济,尤其是农村经济,同时建筑了很多要塞、城堡,能够更有效地进行一场战争。 当时的路易十四雄才大略,他为了争夺欧洲的霸权,在自己亲政的54年间,打了31年的仗。 当时法国社会被分为三个等级,贵族、教士和平民。在这三个等级之间矛盾是不可避免的。前两个等级,他们有优越的条件,不需要纳税,但却享受税金和其他的特权,第三等级,他们只有工作的权利,而且还要纳税。特权阶层和第三等级的矛盾显而易见。在路易十四时代,因战争而不断增加的税收,则让这一矛盾愈演愈烈,君主专制的弊端日渐凸显。 在路易十六登基14年后的一场天灾中,连续性的全国农业歉收,使得1789年成为整个18世纪中面包价格最贵的一年。市民们几乎要花掉全部收入才能勉强吃饱肚子,农民们却在承担比往年更重的赋税。 与此同时,战争仍在继续。为了解决财政危机,路易十六尝试着对特权阶层征税,结果却引来强烈不满。这使得国王成为全体国民的对立者。在其后,国王与三个等级的代表召开了三级会议,然而这次会议所有的人都被惹恼了,国王与人民的战争就这样开始了。 最终,人民攻占了巴士底狱,象征封建制度的巴士底狱被摧毁了,法国大革命胜利了,随后,法国的发展进入到了一个新的阶段,法国开始受到各种反法同盟的进攻,同时,国内的各种背离当时革命的思想的现象不堪入目,国家迫切需要一个强大的统帅来保卫法国。 随后拿破仑加冕,他颁布了《民法典》,宣誓效忠法律的行动,让已经饱受启蒙思想熏陶的法国人看到了延续理想的希望。当他宣布登基的时候,他宣誓忠于1789年的革命原则,也就是说尊重人权、自由、平等,他的一个重要思想就是要通过这个民法,确立革命的原则。这部1804年正式实施的《法国民法典》,是由拿破仑下令起草的.在围绕法典草案召开的102次讨论会中,正在领导战争的拿破仑亲自参加了97次。后人把这部沉淀了启蒙思想和大革命精神的民法典称为《拿破仑法典》。在两个世纪后的今天,法国的现行法律仍基本遵循《拿破仑法典》。《法典》对德国、意大利、西班牙等国家也产生了重要影响。因为,拿破仑将它带到了自己征服的每一片国土上。他曾带领着法国人民驰骋着整个欧洲,虽然最终征服欧洲的计划失败了,但却在历史上,留下了浓墨重彩的一笔。 革命原因 1、特权阶级与第三阶级的矛盾严重,农民的不满情绪逐年累积。 2、路易十四时期,国家特别重视文化的发展,路易十四亲自创办了法兰西舞蹈学院、音乐学院、喜剧院、建筑学院和科学院。与此同时,刚刚在巴黎出现不久的咖啡馆则为市民们提供了各抒己见的场所。启蒙思想就这样在沙龙和咖啡馆里被不断地宣讲、辩论和传播着 3、当时出现了一批具有先进思想的杰出人才,如伏尔泰、卢梭等,正积极地宣传先进的思想。 4、连年的征战使得人民苦不堪言,人民生活艰难,生活不安定,税收增加,国家激起

法国近现代教育制度(结合吴式颖版外国教育史教程)

法国近代教育制度 法国是在9世纪中叶,查理曼帝国一分为三(法、意、德)后形成的封建制国家。17-18世纪是法国由封建专制国家向资本主义国家转变的关键时期。这一时期,法国资本主义经济开始缓慢增长,新型资产阶级和劳动者迫切希望获得受教育的机会。但法国宗教团体的势力强大,长期垄断法国各级教育。新兴资产阶级和劳动者对教会团体长期垄断教育强烈不满,他们同教会团体在教育领域的斗争,促进了法国这一时期具有浓厚宗教色彩的教育向世俗化教育的缓慢转变。 一、从17世纪到资产阶级革命前的教育 (一)初等教育 法国封建等级制明显,贵族子弟在家中享受私人初等教育。宗教团体为了扩大宗教势力影响及培养有教养的虔诚教徒,积极创办教区学校,争夺教民,几乎垄断了各地的初等教育。 1、16世纪末到17世纪前期加尔文教胡格诺派 胡格诺派十分重视教育,在其控制地区,率先实行强迫初等教育、男女同校、采用本族语教学等方面的改革。胡格诺派的教育活动,推动了法国早期初等教育的发展,但不久遭到禁止。 2、1684年天主教神父拉·萨尔基督教学校兄弟会 基督教学校兄弟会利用其教会势力的影响大量建立初等学校。到法国大革命爆发前,该教会在法国各地创设了127所免费的初等学校,在校学生人数多达36000余人。 初等学校以宗教教育为主,辅以读、写、算的教学;用班级教学代替个别教学;以法语讲课;面向下层社会的子弟,免收学费。由于教学人员素养不高,盛行灌输和体罚,教育教学质量低劣。为了提高初等教育教学质量,胡格诺派和基督教派先后创建了训练传教士和教师的初等学校师资讲习所。"基督教学校兄弟会"于1685年在兰斯创办的教师讲习所是西欧最早的师范性质的学校之一。 由于法国教会团体对初等教育的大力支持,这一时期法国的初等教育发展速度很快,无论是初等教育的数量,还是在校生人数都居欧洲各国前列。 (二)中等教育 这一时期,法国的中等教育控制在宗教团体手中。在法国封建专制政府的支持下,各个教派组织为了培养教会神职人员和有教养的官吏,在各地竞相创办了一批中等教育机构。 1、胡格诺派学院 2、耶稣会学院 学院学制一般为7年,开设拉丁文、希腊文、数学、逻辑学、古典文学、算术、几何、天文学等课程。学院里经院主义色彩极其浓厚,注重训练学生的语言和理智能力,但不注意学生现代科学文化素养和实际工作能力的培养。 3、耶稣基督圣乐会 圣乐会所办的许多中学适应资产阶级的需要产生,入学者都是贵族和资产阶级子弟。这种中学在前四年学习法语不学拉丁文,高年级学习拉丁文不学希腊文,注重历史教学,加强数学以训练思维,增加实科方面的内容,使物理、化学在课程中占有一定的地位。 17世纪到大革命前,法国中等教育由于宗教团体和当权者的重视而获得的

超音速战斗机分代及其特征简介

超音速战斗机分代及其特征简介 战斗机是一种主要用于与其他飞机进行作战的军用飞机,具有体积小、飞行速度快、机动性强等特点,又称为歼击机。随着现代军事作战理论和军用技术的发展,战斗机在现代军事作战中起着举足轻重的重要作用。航空强国都不惜巨资发展技术先进、作战能力强的战斗机。特别是20世纪40年代末二次世界大战结束后,采用喷气发动机的战斗机获得了较大发展,不断涌现出了一代又一代新战斗机。那么,现代战斗机是如何分代的呢? 首先,现代战斗机得分代在世界上有两种标准,欧美标准和俄罗斯标准。俄罗斯战机的分代,多一代主要是对进入喷气机时代的启示时代划分不同,原苏联比美国早,将简易飞机化成了第一代。我国现在采用的是欧美标准。其中一代战斗机普遍为亚音速战机,在此不作赘述。 第二代:强调超音速性能的战斗机 第二代战斗机在航空界,一般把五六十年代研制的超音速战斗机称为第二代战斗机,其中以苏联的米格—21、米格—23,中国的歼7、歼8,美国的F—4、F—5、F—104和法国的“幻影”III等为代表的各类喷气式战机。它们最大飞行速度2—2.5马赫,武器为航炮和第一代空空导弹。飞机开始使用AIM-9"响尾蛇"、AIM-7"麻雀"等制导导弹进行视距外攻击,雷达也作为标准配置用于确定敌方攻击目标。新的飞机设计也层出不穷,如后掠翼、三角翼、变后掠翼以及按面积律设计的机身等。这一代战斗机普遍强调高空高速性能,这种技术要求也在20世纪60年代到70年代末期风靡一时。但它们的缺点也很明显:一是亚音速机动性不好,甚至还比不上第一代战斗机;二是起降滑跑距离长(多数都超过1000米)三是体积小,载油系统低,航程和外挂能力明显不足;四是机载设备比较简单,全天后能力有限。 第三代:强调中近距离空战和空空格斗的多用途超音速战斗机第3代战斗机是20世纪70代末期开始研制的苏联的米格—29、苏—27、苏-30、苏-35,中国的歼10、歼11A、歼11B、枭龙,美国的F—16、F—14、F—15、F—18以及法国的“幻影”2000等为代表的喷气式战机。设计理念从追求高空高速到具有良好的中低空机动性。其武器以空空导弹为主,航炮为辅,有较好的火控雷达系统。这一代飞机特别强调机动性和敏捷性,最大速度和升限与第二代相当,但航程较大,具备空中加油能力。第三代战斗机普遍采用了复合材料,铝锂合金,翼身融合体,大推重比的涡扇发动机,适合机动空战的机翼,具有下视能力的脉冲多普勒雷达,平视显示器,综合机载电子系统和火空系统,红外搜索/跟踪传感器,头盔瞄准具等。尽管这些战斗机在最大M数(即马赫,飞行速度与音速之比)和生限方面没有什么提高,但他们的水平起降和垂直机动性,加速性,最大过载,作战半径,远距离探测能力,全向攻击能力,电子对抗能力等均有了大幅度提高。由于突出了机动性和全天侯能力,更加适应瞬息万变的空战环境,攻防能力明显改善,生存率大大提高。在第三代战斗机的发展过程中,机载武器的性能取得了空前的进步。超视距发射使用的空对空导弹改善了抗地面杂波干扰的性能和灵敏度,具备了上射和下射力。它们一般都能兼顾对地攻击任务,可携带各种激光制导,电视制导,红外制导,被动无线电制导的导弹或炸弹。 随着航空技术的快速发展还可划分出一类三代代半战机。三代代半战斗机主要是现役的最新战斗机,其特点是气动技术没有任何新进展,而是随着20世纪80年代和90年代微芯片和

苏-27(苏-30)战斗机与F-15、F-16对比

苏-27(苏-30)战斗机与F-15、F-16对比 近几场局部战争证明:战斗机作为空中战场的主战武器,直接影响着战争的进程和发展。俄罗斯的苏-27(苏-30)与美国的F-15、F-16战斗机仍是目前世界上的主战飞机。两者在空战中谁占优势,无论军方还是民间都十分关注,但也确实是一个很难准确回答的问题。因为它不仅直接反映美、俄两军事大国的飞机设计理念、制造 现状、空战能力和飞行员的战(技)术水平,而且我们也都明白,在高技术条件下的任何一场战争都将是一个庞大而复杂的系统和整体对抗,而非简单的飞机与飞机之间的较量,影响空战结果的因素很多。本文中,我结合自身的飞行经历和对空战的认识谈谈个人的看法。 一、未来空战的主要特点、 (一)空战模式多样化 传统的歼击机之间空战模式,通常是在昼间,敌对双方飞机使用机枪、航炮、火箭或导弹等武器进行目视范围以内的空中作战。随着高技术的发展和在军用飞机上的应用,各国空军突出对飞机的早期预警发现能力、数据信息的分析处理能力和超视距空战能力等作战性能的研究和发展,使夜间、电磁环境和复杂气象条件下的超视距空战成为未来空战的主要模式。 (二)空战空间扩大化 未来空战将扩大到目视范围以外而进行的超视距、全高度、全方向攻击的空战,空间范围将有明显的扩大。主要表现为:攻击距离增加、攻击方向扩大、空战高度向两极发展。 (三)电子对抗将贯穿始终 未来的空战,电子对抗的影响将会是全面而强烈的。在强烈的电子干扰条件下,地面雷达和机载雷达的搜索发现能力将显著下降;有效的电子对抗可保障已方飞机隐蔽接敌,实施突然攻击;而且电子对抗对制导武器将会产生极大的影响;对指挥通讯设备的干扰,迫使其指挥受阻、联络中断,这一点我的感受很深;因此,要想在现代空战中取胜并减少损失,就必须在电子斗争中战胜对方,夺取制电磁权。 (四)空战将表现为系统对抗 近几次局部战争中,高新技术的大量使用,涉及的领域越来越广,空军的作战行动都是多机种联合作战。空战中不是单一的对抗,而是系统的对抗。空战行动和武器系统效能的发挥,越来越离不开相互的支援。 (五)空战武器高技术化,且作用更加明显

第四代战斗机 简介

第四代战斗机 百科名片 第四代战斗机 第四代战斗机是目前正在研制的最先进的战斗机,它的技术战术指标是根据现代高技术局部战争的实战经验提出的。现代战争已经由过去的单一兵器的对抗转变为海、陆、空军三位一体全方位的较量,而其中最重要的则是制空权的争夺。 目录 概述 代表机型和战斗机分代 1:亚音速战斗机 2:强调超音速性能的战斗机 其他相关 第一、二、三、四代战斗机的概况区别 第一代 第二代 第三代 第四代 中国第四代战斗机 相关报道 节目实录 中国四代战斗机-歼20 概述 代表机型和战斗机分代 1:亚音速战斗机 2:强调超音速性能的战斗机 其他相关 第一、二、三、四代战斗机的概况区别 第一代 第二代 第三代 第四代 中国第四代战斗机 相关报道 节目实录

中国四代战斗机-歼20 展开 编辑本段概述 由于通讯手段和电子雷达、预警设备的发展,使现代战争的战场空前扩大,为了适应这一变化,飞机的作战半径也应该相应增加,为此对第四代战斗机提出了超音速巡航的要求;而为了应对敌方强大的电子雷达系统和防空导弹的威胁,飞机具有隐身能力也是必不可少的;隐身无疑提高了飞机的生存率。综合起来对第四代战斗机往往要求具有下列战术技术性能: 第四代战斗机 第四代战斗机的标准通常称为4S标准,因为这四个标准的英文单词都以S开头,即Super Maneuverability Super Sonic Cruise Stealth Superior Avionics for Battle Awareness and Effectiveness 翻译成中文就是―超机动性‖、―超音速巡航‖(某些翻译为不开加力都超音速巡航,实际上是多余的,因为战斗机巡航状态一般不用加力,加力一般用于对空格斗冲刺等任务)、―隐身能力‖和―高级战役意识和效能的航空器‖(直译)。 关于Superior Avionics for Battle Awareness and Effectiveness国内有一些译作―高可维护性‖,―超视距打击‖等等。按照F-22的制造商洛克希德马丁公司的官方文档(http://www.lockheedmartin. com/data/assets/corporate/press-kit/F-22-Brochure.pdf)的解释,更倾向于解释为―高信息优势‖,也就是―网络中心战‖。即让战斗机成为网络中心战的一个结点,与其他作战单位共享战斗情报,让战斗机飞行员更充分的了解自身所处的环境。关于翻译成―超视距空战‖的说法,有些网友提出了为什么BVR的疑问,认为不能翻译成超视距空战。―BVR‖,直译为Beyond Visual Range(视距外打击),是一些二代战斗机(比如F-4E)和3代机已经具备的能力,但是因为雷达等硬件和其他配套软件等技术原因,无法使BVR能力达到实用化。如如F15使用远距空空导弹,在视距外攻击的准备时间很短,一旦对方战机接近躲过第一波超视距打击,就进入中近程范围,甚至往往仍然需要空空格斗决定胜负,BVR 只是一种字面意义上都描述。在3代机时代,BVR更多只能说明在空空导弹技术上达到要求,但是对于战机,远远没有进入超视距攻击时代。相对于二代机BVR能力的―超前‖想法,3代机重新回到了重视中距和近距空空格斗能力,能量机动原理(即区分二代机和三代机标准的重要标志)也随之诞生。Superior Avionics for Battle Awareness and Effectiveness直译是―高级战役意识和效能的航空器‖,根据洛马公司的倾向性解释,可以翻译成网络中心战情况下的战场意识能力,即―多次持续摆脱敌机后进入到视距外范围,利

航空概论课后作业答案

航空概论作业 第一章绪论 1、什么是航空什么是航天航空与航天有何联系 航空是指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航空活动。 航天是指载人或不载人的航天器在地球大气层之外的航行活动,又称空间飞行或宇宙航行。 航天不同于航空,航天器主要在宇宙空间以类似于自然天体的运动规律飞行。但航天器的发射和回收都要经过大气层,这就使航空航天之间产生了必然的联系。 2、飞行器是如何分类的 按照飞行器的飞行环境和工作方式的不同,可以把飞行器分为航空器、航天器及火箭和导弹三类。 3、航空器是怎样分类的各类航空器又如何细分 根据产生升力的基本原理不同,可将航空器分为两类,即靠空气静浮力升空飞行的航空器(通常称为轻于同体积空气航空器,又称浮空器),以及靠与空气相对运动产生升力升空飞行的航空器(通常称为重于同体积空气的航空器)。轻于同体积空气的航天器包括气球和飞艇。 重于同体积空气的航天器包括固定翼和旋转翼两类,旋翼航空器包括直升机与旋翼机。 4、航天器是怎样分类的各类航天器又如何细分 航天器分为无人航天器和载人航天器。根据是否环绕地球运行,无人

航天器可分为人造地球卫星和空间探测器。载人航天器可分为载人飞船、空间站(又称航天站)和航天飞机。 5、熟悉航空发展史上的第一次和重大历史事件发生的时间和地点。1783.11.21 法国的罗齐尔和达尔朗德乘蒙特哥菲兄弟发明的热气球第一次升上天空,开创了人类航空的新时代。1783.12.01 法国的查尔斯和罗伯特首次乘氢气球升空。1785.06.15 法国的罗齐尔和罗曼乘氢气和热气的混合气球在飞越英吉利海峡时,气球着火爆炸,二人成为第一次航空事故的牺牲者。1852.09.24 法国的季裴制成第一艘软式飞艇。1900.07.02 德国的齐伯林“LZ-1号”硬式飞艇首次在博登湖上空试飞成功。1903.12.17 美国的莱特兄弟发明的带动力装置的飞机第一次试飞成功,在五十九秒内飞行了二百六十米。1908.09.17 美国的塞普里金乘坐威尔伯.莱特驾驶的飞机坠落,成为第一次飞机事故的牺牲者,威尔伯.莱特身负重伤。1910.10.31 法国的费勃成功地解决了水上飞机的起降问题,制成世界上第一架水上飞机。1911.02.08 世界第一次运载航空邮件。法制“索默”双翼飞机携带6500封信由印度的阿拉哈巴特到达五英里外的奈尼。1915.05.31 德国的齐伯林“LZ-38号”飞艇首次夜袭伦敦,是世界上第一次空袭。1919.08.25 第一条由英国伦敦到法国巴黎的民用航线通航,所用的DH-16双翼机可载四名旅客。1923.06.26 美国的史密斯和里比德各驾驶一架DH-4B双翼机,用输油胶管进行了世界上的第一次空中加油。1929.08.08-08.29 德国的“齐伯林伯爵号”飞艇环球飞行成功,航程31400公里,历时