乙型肝炎、丙型肝炎病毒相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议(最全版)

乙型肝炎、丙型肝炎病毒相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议(最全版)

一、前言

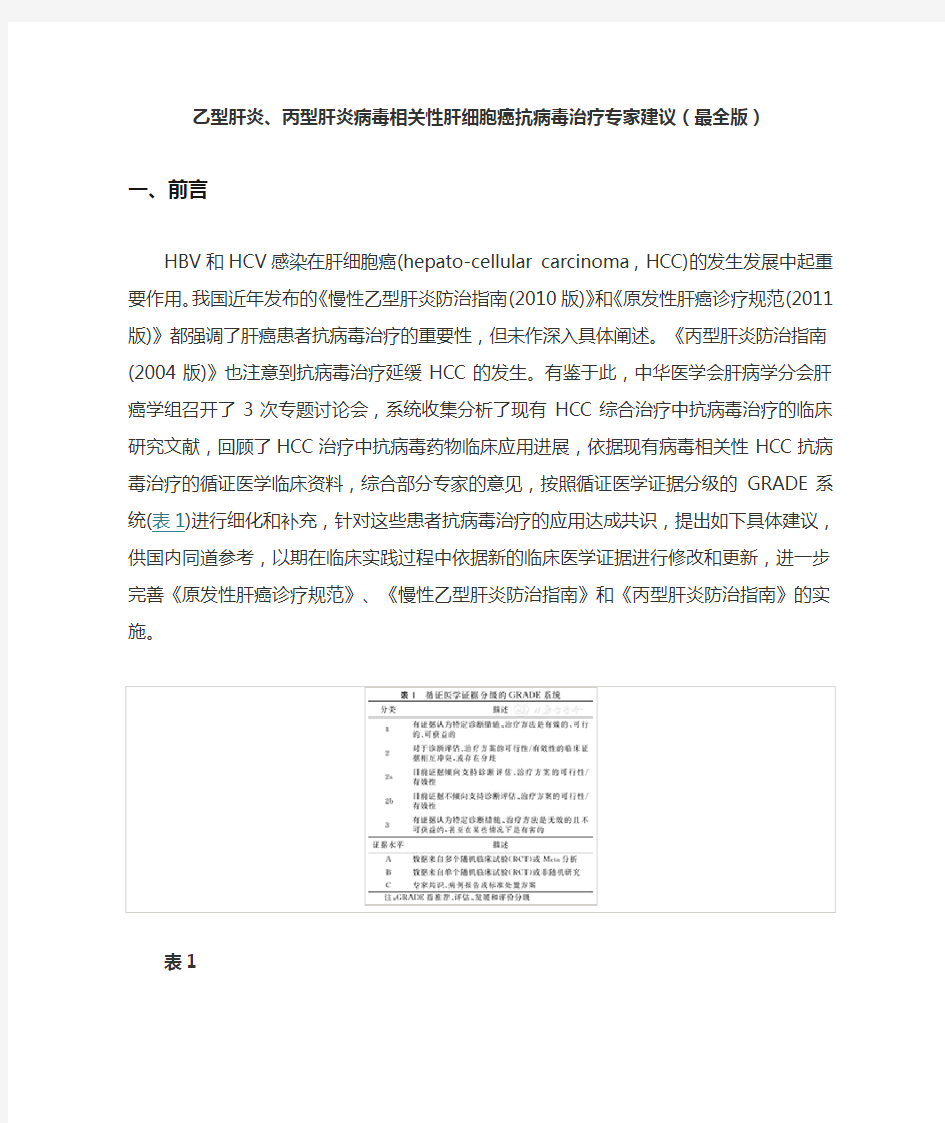

HBV和HCV感染在肝细胞癌(hepato-cellular carcinoma,HCC)的发生发展中起重要作用。我国近年发布的《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》和《原发性肝癌诊疗规范(2011版)》都强调了肝癌患者抗病毒治疗的重要性,但未作深入具体阐述。《丙型肝炎防治指南(2004版)》也注意到抗病毒治疗延缓HCC的发生。有鉴于此,中华医学会肝病学分会肝癌学组召开了3次专题讨论会,系统收集分析了现有HCC综合治疗中抗病毒治疗的临床研究文献,回顾了HCC治疗中抗病毒药物临床应用进展,依据现有病毒相关性HCC抗病毒治疗的循证医学临床资料,综合部分专家的意见,按照循证医学证据分级的GRADE系统(表1)进行细化和补充,针对这些患者抗病毒治疗的应用达成共识,提出如下具体建议,供国内同道参考,以期在临床实践过程中依据新的临床医学证据进行修改和更新,进一步完善《原发性肝癌诊疗规范》、《慢性乙型肝炎防治指南》和《丙型肝炎防治指南》的实施。

表1

循证医学证据分级的GRADE系统

二、HBV/HCV相关性HCC患者应用抗病毒治疗的总体目标

病毒相关性HCC是个多步骤发生的疾病:HBV/HCV通过病毒-免疫系统相互作用导致肝脏组织炎性反应坏死-修复反复发生,或通过病毒编码蛋白/整合后病毒基因异常编码蛋白对细胞周期调节蛋白产生影响,从而逐步造成HCC的发生。HCC复发分为早期(术后2年)或晚期复发(术后2年后)。早期复发多由原发灶转移所致,晚期复发多因肝硬化基础上肿瘤的再发(de novo)。在HBV/HCV相关性肝硬化基础上,病毒活跃复制不仅导致HCC的发生/复发,同时也是各种终末期肝病事件发生的危险因素。(一) HBV相关性HCC的发生率和生存率

HBV慢性感染是HCC发生的主要病因之一。中国台湾自然史研究显示,慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B,CHB)患者HCC发生率为403/105~470/105[1,2]。导致HBV相关性HCC发生的病毒学因素有HBV DNA水平、HBeAg持续阳性时间、病毒基因型、C区启动子变异、X基因变异等[3]。Ishikawa[4]总结了HBV相关性HCC特征:(1)HCC发生与HBV DNA水平有关;(2)高HBV DNA水平患者发展到HCC所需要的时间要短于低HBV DNA水平的患者;(3)抗病毒治疗可减少HCC的发生率;(4)HBV基因型C型感染者HCC的发生率高于B型;(5)基因型B 型HBV相关性HCC多发生在非肝硬化基础上,且多伴有卫星灶。肝硬化是HCC发生的一个独立危险因子,HBV相关性肝硬化患者HCC发生率高达820/105~2247/105[5]。Fattovich等[6]分析HBV感染自然史资料

时提到肝硬化患者5年内出现HCC的发生率:西欧和美国为10%,东亚为17%,存在一定的人种特异性差异。

HBV相关性HCC患者生存率较低,与HCC高复发率有关。HCC外科根治术后5年的复发率高达50%~70%[7]。多种因素与HBV相关性HCC复发有关,除肿瘤大小、分期、AFP水平、肝硬化程度外,HBeAg 是否阳性及HBV DNA载量与之密切相关[8]。早期复发与肿瘤分期和生物学特性有关,晚期复发与肝脏基础疾病有关[9]。Chen等[10]总结REVEAL-HBV研究提出HBV DNA载量与HCC的病死率呈正相关,且具有明确的量效关系。HBV DNA大于105拷贝/ml时,HCC患者病死率的相对危险比(relative risk,RR)为11.2(95%CI:3.6~35.0)。HBV相关性HCC主要死亡原因为肝功能衰竭、消化道出血、肝性脑病和肝-肾综合征等肝病终末期事件,这些与HBV活跃复制密切有关。

因此,患者HBV DNA水平是HCC发生、复发和患者死亡的危险因素,降低HBV DNA水平是HBV相关性HCC二级和三级预防的关键因素之一。因此抑制HBV复制,控制炎性反应活动将有助于提高HBV相关性HCC患者的总体生存率。

(二) HCV相关性HCC的发生率

HCV感染与HCC发生密切相关。目前世界上约有1.3亿~2.1亿HCV 慢性感染者,慢性丙型肝炎(chronic hepatitis C,CHC)患者中约10%~40%将进展到肝硬化,1%~5%进展为HCC。HCV慢性感染者发生HCC 的风险比(hazard ratio,HR)是普通人群的15~20倍,HCV感染者在30年随访中HCC发生率为1%~3%,HCV相关性肝硬化患者每年HCC发

生率为1%~4%[3]。抗-HCV阳性率在HCC患者中的分布具有地区性差异:意大利为44%~66%,法国为27%~58%,西班牙为60%~75%,日本为80%~90%,而中国约为10%[3]。与HCC发生相关的HCV病毒学因素为血清病毒HCV RNA阳性和病毒基因型(HCV 1b)。El-Serag[3]总结近年研究时指出现有证据表明任何水平的血清HCV RNA都是HCC 发生的重要危险因素,清除HCV将降低HCC发生率。

HCV RNA水平与HCC复发具有一定的相关关系。早年Kubo等[11]研究提示HCV高复制水平与HCC术后复发有关。最近Shindoh等[12]报道了一个5年随访研究,共370例Child-Pugh评分A级患者接受了根治性切除手术治疗,按照病毒载量分为高载量组(HCV RNA> 5.3 lg U/ml)和低载量组(HCV RNA≤5.3 lgU/ml)。其5年无复发生存率(disease-free survival rate, DFS)在高载量组为57.7%,低载量组为76.6%(P<0.01)。多因素回归分析提示HCV高载量是HCC复发的危险因素,HR为1.87(95%CI:1.41~2.48; P<0.01),HCV低载量对于手术切除的HCC 患者预示较好的长期预后。

总之,HCV高载量和基因型1b与HCC发生有密切关系,抗病毒治疗有可能减少HCC复发,提高患者的生活质量,延长生存期。

建议1:HBV/HCV相关性HCC患者应用抗病毒治疗的总体目标是在针对HCC的综合治疗基础上,通过抗病毒治疗将HBV/HCV的复制抑制至最低水平,旨在减少或延缓HCC的复发,保证生命质量,延长生存期(1,A);抗病毒治疗可改善肝脏功能,减少终末期肝病事件的发生,为HCC综合治疗创造条件(1,B)。

三、HBV相关性HCC抗病毒治疗应用的循证医学证据

(一) HBV相关性HCC的三级预防

抗HBV药物目前有两类,即IFNα和核苷(酸)类似物(nucleoside analogue,NA),在HBV相关性HCC患者中的应用有助于改善患者生活质量,提高生存率。

1.NA类药物:

目前国内已经批准拉米夫定(lamivudine,LAM)、阿德福韦酯(adefovir dipivoxil,ADV)、恩替卡韦(entecavir,ETV)和替比夫定(telbivudine,LdT)用于抗HBV治疗,替诺福韦(tenofovir disoproxil fumarate,TDF)预计也将很快进入国内市场。

应用NA类药物可提高HBV相关性HCC的生存率。Chan等[13]的小样本回顾性研究提示NA类药物组和对照组的肿瘤复发率相近,但前者的DFS较高。最近Wu等[14]报道了HBV相关性HCC根治术后NA应用的大样本队列研究。研究组收集了2003年至2010年中国台湾地区的100 938例HCC,其中4569例HBV相关性HCC进行了根治术治疗,对照组4051例未予NA,518例术后予NA治疗(不含ADV)。经过随访观察,NA组复发率为20.5%,对照组为43.6%(P<0.01);NA组总体病死率为10.6%,对照组为28.3%(P<0.01)。该研究观察,NA组6年HCC复发率为45.6%,对照组为54.6%(P<0.01);6年总体病死率NA组为29.0%,对照组为42.4%(P<0.01)。Cox回归分析提示,NA应用是降低HCC复发的独立重要因素(HR=0.67,95%CI:0.55~0.81,P<0.01)。

随机对照临床试验(randomized controlled trial,RCT)研究也提示NA改善HBV相关性HCC患者的肝功能,提高生存率。Jang等[15]在经皮肝动脉化学治疗栓塞(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)后将患者随机分组,治疗组给予患者LAM治疗。结果发现对照组37例中有11例(29.7%)术后出现HBV活跃复制导致的肝脏炎性反应,而LAM组36例中仅有1例(2.8%,P=0.002)。该研究认为LAM可降低患者因TACE后炎性反应诱发慢性肝功能衰竭的风险。Koda等[16]报道随访期间NA组平均Child-Pugh积分较对照组明显为低(P=0.023);两组之间累积无复发生存率(cumulative recurrent-free survival rate)无区别,但NA组累积生存率(cumulative survival rate)较对照组明显为高(P =0.02)。因而他们提出NA类药物可通过间接保护剩余肝功能而使得患者的生存率提高。此外,Shuqun等[17]报告胸腺肽α1与NA联合治疗组和对照组的平均复发时间分别为7.0和5.0个月(P=0.0052),提示可作为一种辅助治疗的选择方案。

Meta分析提示HBV相关性HCC患者应用NA可降低患者病死率。Wong等[18]收集到9个队列研究的551例患者,其中204例应用NA。结果证实NA组HCC复发率(55%)低于对照组(58%)(P=0.04),比值比(odds ratio,OR)为0.59(95%CI:0.35~0.97);就总体病死率而言,NA 组(38%)明显低于对照组(42%)(P<0.01),OR为0.27(95%CI:0.14~0.50)。就抗病毒效果而言,NA组治疗1年时HBV DNA阴转率为87%~100%,治疗2年时HBeAg血清学转换率为22%~73%。服用LAM患

者出现耐药的比例为14%~39%,出现病毒学突破的患者可加用ADV或换用ETV予以控制。

建议2:HBV相关性HCC患者NA的应用建议

(1)HBV相关性HCC患者检测HBV DNA阳性,均应给予NA抗病毒治疗(1,A)。在HCC综合治疗方案基础上,建议参照《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》HBV相关性肝硬化治疗选择NA长期服用(2a,A),有条件者优先选择强效高耐药屏障药物。患者在接受抗肿瘤治疗前,宜尽早予NA治疗,以期将HBV DNA降至最低水平,减少HBV的再激活(2a,A);NA治疗过程中监测、不良反应及处理原则见《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》。胸腺肽α1也可用于治疗HBV相关性HCC患者,并可与NA联合应用(2a,C)。

(2) HBV相关性HCC检测HBV DNA阴性接受TACE、放射治疗、全身化学治疗者,应高度重视HBV的再激活,并密切监测HBV DNA(2a,A)。如监测过程中HBV DNA阳性,则可根据《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》HBV相关性肝硬化进行NA长期治疗。

(3) HBV相关性HCC确诊符合肝移植标准且拟进行肝移植患者,如HBV DNA检测为阳性,应于术前给予强效高耐药屏障的NA,以尽可能将HBV DNA在术前降至最低水平(1,A)。LAM和(或)ADV联合高效价乙型肝炎免疫球蛋白(hepatitis B immunoglobulin,HBIG)可减小移植物再感染的风险。建议肝移植术前1~3个月开始服用LAM,术中无肝期给予HBIG,术后长期使用LAM和HBIG(2a,B)。对于LAM治疗发生

HBV病毒变异者,可加ADV联合治疗(2a,B)。有研究提示单用ETV,不联合HBIG也可较好地预防HBV复发(2a,B)。

2.IFNα:

IFNα具有较强的免疫调节作用,在其临床应用中既具有抗肿瘤作用,又具有抗病毒作用,因此被认为既具有早期复发预防作用,又具有晚期复发预防作用。Sun等[19]的RCT研究选择HCC根治术后的患者随机分为IFNα治疗组和非治疗组各118例。IFNα治疗18个月复发率为36.4%,对照组为49.2%(P=0.0485);停用IFNα后随访18个月,IFNα组复发率为32.9%,对照组为23.2%(P=0.2292)。Lo等[20]的RCT研究显示,研究组在切除HCC病灶后,将相同TNM分期的患者随机分为IFNα组或对照组,治疗方案为IFNα-2b,10 mU/m2,2次/周,疗程为16周。5年随访结束时,治疗组20%(8/40)的患者死亡或肝移植,对照组为33%(13/40);1、3、5年的生存率在IFNα组分别为97%、79%和79%,对照组分别为85%、70%和61%,两组间差异无统计学意义(P=0.137);但对于TNM分期Ⅲ/ⅣA期患者,IFNα组1、3和5年生存率分别为95%、68%和68%,对照组分别为68%、47%和24%,两组差异有统计学意义(P=0.038)。

总之,HBV相关性HCC患者根治术后应用IFNα将有助于提高患者的存活率,应用期间可降低HCC的复发率。

建议3:HBV相关性HCC患者根治/非根治术后,如无IFNα应用禁忌,可选择IFNα(1,A)辅助治疗。肝功能代偿期患者建议按常规剂量应用IFNα;Child-Pugh评分B级患者宜自小剂量开始应用,逐步提高,

疗程6~18个月。IFNα治疗12周,如检测HBV DNA仍阳性,建议加用或改用NA(除LdT外)(2a,B)。IFNα方案可重复应用(2a,B)。治疗过程中监测项目、不良反应及处理原则等均按照《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》执行。

(二) HBV相关性HCC的二级预防

抗病毒治疗可减少CHB及其相关性肝硬化患者HCC的发生率。Liaw 等[21]的NUCB4006研究观察了651例病理诊断为肝硬化的患者,其中436例接受LAM治疗,215例为对照组。平均随访32个月,随访结束时LAM组中有17例(3.9%)诊断为HCC,对照组为16例(7.4%),LAM应用对HCC的HR为0.49(95%CI:0.25~0.99)。后续报告观察了NUCB4006研究的28例亚太患者10年随访结果,治疗前均为重度肝纤维化(Ishak评分≥4分),其中5例(17.9%)出现疾病进展,1例诊断为HCC[22]。因此目前认为抗HBV治疗不能完全阻止HCC的发生,但可降低HCC的发生率。

Meta分析研究证实,IFNα和NA的抗病毒治疗可以显著减少CHB患者HCC发生率。Sung等[23]收集了12项研究的2742例CHB患者,分为IFNα治疗组和对照组,Meta分析证实IFNα治疗导致HCC的发生率下降34%,RR为0.66 (95%CI:0.48~0.89);另有5项研究的2289例CHB患者,分为NA治疗组和对照组,NA治疗组HCC发生率下降78%,RR为0.22(95%CI:0.10~0.50)。Papatheodoridis等[24]系统性回顾了21项研究,包括了3881例服用NA治疗组和534例未服用NA对照组

的CHB患者,平均随访的46个月中NA组HCC发生率为2.8%,对照组为6.4%,两者差异有统计学意义(P=0.003)。

建议4:HBV相关性HCC二级预防措施是针对CHB患者合理应用抗HBV治疗,按照《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》,CHB患者中应用IFNα或NA可降低HCC的发生率(1,A)。

四、HCV相关性HCC抗病毒治疗应用的循证医学证据

(一) HCV相关性HCC的三级预防

回顾性研究提示抗HCV治疗将改善HCV相关性HCC患者的预后。Tanimoto等[25]回顾了38对HCV相关性HCC患者,经过手术切除后治疗组应用标准治疗方案(standard of care,SOC),即Peg-IFNα-2b(1.5 μg/kg)联合利巴韦林(ribavirin,RBV),治疗组与对照组按照性别、年龄、肿瘤最大径等因素进行了1∶1配对。结果发现SOC组3年和5年生存率分别为100.0%和76.6%,对照组为91.7%和50.6%,两组之间差异显著;但两组之间的DFS并无显著区别(P=0.886)。

Meta分析结果证实抗HCV治疗可降低HCC的复发率,提高患者的生存率。Singal等[26]收集10个临床研究进行Meta分析,共645例HCV 相关性HCC患者,其中301例给予IFNα单用/联合RBV治疗,这些患者均为HCV相关性肝硬化。分析结果提示术后应用IFNα使得HCC复发率下降,OR为0.26(95% CI:0.15~0.45,P<0.01);就5年生存率而言,6个研究的505例患者结果显示IFNα治疗是影响预后的正性因素,OR为0.31(95%CI:0.21~0.46,P<0.01)。研究还发现经IFNα治疗获得持续病毒应答(sustained virological response,SVR)的患者较未获得SVR

者HCC复发率明显降低(P=0.005),生存率显著提高(P=0.030)。Miyake 等[27]的Meta分析选择原发肿瘤符合米兰标准的患者,共5项临床研究(2项RCT研究,3项非RCT研究)355例,其中167例根治术后予以IFN α治疗显著降低了HCC复发率(RR=0.33;95%CI:0.19~0.58,P<0.01)。

HCV RNA阳性HCC患者肝移植术后约50%患者会出现类似急性肝炎症状,其中30%患者转为CHC,这部分患者病情进展迅速,可在5年内发展到肝硬化[28]。移植术后HCV复发的标准除了ALT和HCV RNA升高外,肝活组织检查提示进展性纤维化变化是重要的抗病毒治疗的指征。移植术后12个月内行肝活组织检查,可以对病情进展有所预判并作为是否开始抗HCV治疗的重要依据;其后在病情需要时再次活组织检查,以比较肝脏纤维化进展程度作为治疗依据[29,30]。

建议5: HCV相关性HCC三级预防建议

(1)HCV相关性HCC的患者HCV RNA阳性,建议根治性切除手术、TACE、射频消融(radio-frequency ablation,RFA)等综合治疗基础上予抗HCV治疗(2a,A)。抗病毒治疗前须评估患者肝脏病理-生理状态,由专科医师安排抗病毒治疗方案。肝功能代偿期患者应给予SOC治疗;肝功能Child-Pugh评分B级患者宜采用低剂量启动逐步加量(LOAD)策略,逐步提高IFNα/Peg-IFNα用量以其获得较高SVR,并提高其耐受性(2a,B);Child-Pugh评分C级以上或MELD大于25分者,不推荐应用IFNα/Peg-IFNα,以免诱发严重不良反应事件发生。抗-HCV阳性而HCV RNA阴性者不需SOC处置。

(2)肝功能Child-Pugh评分≤7或MELD评分≤18分且拟行肝移植的HCV相关性HCC患者,宜于术前进行抗病毒治疗(2a,B)。肝移植后须监测HCV RNA水平,如出现HCV RNA阳性应进行肝活组织检查,存在进展性肝纤维化者,根据Child-Pugh评分或MELD评分参考建议5(1)安排抗病毒治疗(2a,B)。抗HCV治疗过程中监测项目、不良反应及处理原则等均按《丙型肝炎防治指南(2004版)》执行(1,A)。

建议6:对于HBV/HCV重叠感染的HCC患者,在综合治疗基础上应评估肝硬化程度和肝功能状态。对于Child-Pugh A级的患者,如HCV RNA和HBV DNA均为阳性,宜采用SOC联合NA治疗;如HCV RNA 阳性而HBV DNA阴性,宜首先采用SOC;如HCV RNA阴性而HBV DNA阳性,宜按照上述HBV相关性HCC抗病毒处置建议处理(2a,C)。

(二) HCV相关性HCC的二级预防

对CHC患者进行SOC干预可减少HCV相关性HCC的发生。Yoshida 等[31]收集了2890例CHC患者,均进行了肝活组织检查,其中2400例进行了IFNα治疗。多因素分析提示IFNα治疗是HCC发生的主要影响因子,其调整危险比为0.516(95%CI:0.358~0.742),获得SVR患者的RR更是低至0.197(95%CI:0.099~0.392)。PERFECT研究观察了1865例CHC患者接受SOC(PEG-IFNα-2b联合RBV)治疗,其中999例(53.6%)获得SVR,随访发现5年HCC累积发生率在SVR组(1.1%)和未获得SVR 组之间(7.1%)存在明显差异[32]。HALT-C研究是一项针对HCV相关性肝硬化或者高度纤维化(Ishak评分≥3)患者的半量PEG-IFNα-2a(90 μg)长期研究,研究者观察到经48周治疗获得SVR的患者HCC发生率明显低

于未获得SVR者,HR为0.19(95%CI:0.04~0.80)[33]。其后8.7年的随访(平均6.1年),427例肝硬化患者中共有48例诊断为HCC,其中治疗组14例(6.8%),对照组34例(15.5%),应用PEG-IFNα-2a对于罹患HCC的HR为0.45(95%CI:0.24~0.83)。治疗组和对照组3、5、7年HCC累积发生率分别为2.6%比4.0%,5.1%比11.1%和7.8%比24.2%(P =0.009)。因此研究者指出,即便是HCV相关性肝硬化患者仍应积极予以抗病毒治疗,有助于减少HCC的发生[34]。

Singal等[26]的Meta分析结果发现,相对于对照组而言,应用IFNα治疗的CHC患者罹患HCC的RR为0.43(95%CI:0.33~0.56),SVR组罹患HCC的RR为0.35(95%CI:0.26~0.46)。欧洲肝脏研究学会(EASL)和欧洲癌症研究治疗组织(EORTC)联合颁布《HCC临床实践指南(2012年版)》指出:Meta分析表明使用IFNα联合RBV后获得SVR的CHC患者HCC发生的危险性明显降低;但如患者病情进展到肝硬化,Peg-IFNα联合RBV和(或)联合新的蛋白酶抑制剂[如博赛泼维(boceprevir)、特拉泼维(telaprevir)]是否能够阻止或延缓HCC的发生尚无结论性证据,需要更多研究证实[35]。

建议7: CHC患者予以抗HCV的SOC是HCV相关性肝硬化/HCC的二级预防措施(1,A),HCV RNA阳性的HCV相关性肝硬化患者应该在专业医师指导下进行抗病毒治疗(2a,A)以减少或延缓HCC的发生。五、HBV/HCV相关性HCC患者抗病毒治疗尚存的问题

专家认为HBV/HCV相关性HCC患者抗病毒治疗的意义在于:在综合治疗的基础上,抗病毒治疗可减少HBV/HCV相关性HCC的复发率,降

低终末期肝病事件的发生率,为多种治疗手段的应用创造条件。本领域尚有很多问题有待阐明,如病毒复制与HCC复发是否具有因果关系,IFNα对HBV/HCV相关性HCC的DFS尚有争议,如何提高肝硬化背景患者应用IFNα的耐受性和安全性,HBV相关性HCC患者应用Peg-IFNα的可行性,HBV相关性HCC联合应用IFNα和NA的有效性,无IFN(IFN-free)治疗方案治疗HCV相关性HCC患者的有效性等,这些问题仍需要进一步研究,并期待具有更高循证医学证据的研究结果。

总之,专家建议在HCC的诊断治疗过程中,多学科医师应共同商议治疗方案,多方面调整、维护患者的肝功能,通过综合治疗手段最大限度改善HCC患者的预后。

慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展

慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展 发表时间:2017-08-24T14:17:18.163Z 来源:《西部医学》2017年5月作者:程鹏李毅莫晓媚 [导读] 本文以新版指南为指导,参考相关文献,简述慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展。 青岛市妇女儿童医院山东青岛 266034 摘要:慢性乙型病毒性肝炎患者有可能发展为肝硬化,肝细胞癌,肝功能衰竭等,因此对有抗病毒指征的乙肝病毒感染患者,进行有效的抗病毒治疗,至关重要。我国2015版《慢性乙型肝炎防治指南》更新调整了治疗策略,并首次提出慢性乙肝临床治愈的评价指标。本文以新版指南为指导,参考相关文献,简述慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展。 关键词:慢性乙型肝炎;乙型肝炎病毒;治疗策略 慢性乙型病毒性肝炎(Chronic Hepatitis B,CHB)是我国常见的感染性疾病之一,为慢性进展性疾病,部分患者可能发展为肝硬化,肝细胞癌,肝功能衰竭等,因此对有抗病毒指征的乙肝病毒(Hepatitis B virus ,HBV)感染患者,进行有效的抗病毒治疗,至关重要。目前应用于乙肝抗病毒的药物,根据作用机制分为干扰素(interferon IFN)和核苷(酸)类似物〔Nucleos(t)ide analogues, NAS〕两大类。由于目前的抗HBV药物只能抑制但无法根除HBV,治疗效果并不十分理想。随着抗乙肝病毒治疗的不断探索,国内外取得了丰硕的成果,我国2015版《慢性乙型肝炎防治指南》[1](以下简称新版指南)更新调整了治疗策略,并首次提出在治疗过程中对于部分适合患者应尽量追求CHB的临床治愈,即停止治疗后持续的病毒学应答,HBsAg消失并伴有ALT复常和肝组织改善。目前强化治疗策略,密切监测机体用药前后相关指标的变化,及时准确预测疗效,加强耐药的防治,使更多患者的治疗达到或更接近临床治愈的目标,仍是慢性乙型肝炎抗病毒治疗的发展趋势。本文以新版指南为指导,参考相关文献,简述慢性乙型肝炎抗病毒治疗进展。 1.干扰素α(IFNα) 干扰素具有直接清除HBV,增强机体免疫的双重机制,分普通干扰素α和聚乙二醇干扰素α(PEG- IFNα)两种制剂。PEG- IFNα是普通干扰素α聚乙二醇化后形成的大分子物质,半衰期明显延长,每周只需使用一次,就可在整个用药期间维持有效血药浓度,抗病毒作用更强,HBVDNA和 HBeAg阴转率及ALT复常率,肝脏炎症与纤维化改善方面明显优于普通干扰素[2,3]。预测干扰素疗效,有助于提高治疗效果,减低治疗成本。对于基线高病毒载量的HBeAg阳性患者,应用PEG- IFNα12周,若HBeAg下降>0.67㏒10 S/CO而HBV DNA仍 ≥105拷贝/ml, 加用阿德福韦酯,增强抗病毒效果,有助于提高48周联合应答率,HBeAg下降<0.67㏒10 S/CO,建议更改治疗方案,24周HBeAg下降>1.06㏒10S/CO,HBV DNA﹤103拷贝/ml,是实现治疗48周联合应答的重要预测因素,否则也应更改治疗方案[4]。HBV DNA降至不可测水平,HBsAg定量是预测干扰素疗效的理想指标[5,6],新版指南也明确了对于HBeAg阳性患者,治疗24周HBsAg<1500IU/ml,可继续单药治疗至48周,若HBsAg>20000IU/ml,建议改用NAS治疗;对于HBeAg阴性患者,治疗12周,若HBsAg未下降且HBV DNA较基线下降<2㏒10IU/m,也应改用NAS治疗。基线HBV DNA<106拷贝/ml,HBsAg<5000 IU/m, HBeAg<500 S/CO ,5×ULN≤ALT≤10×ULN,肝组织炎症坏死G2以上的HBV基因A或B型的HBeAg阳性患者,干扰素的预期治疗效果较佳[1,7]。 2.核苷(酸)类似物(NAS) NAS在CHB抗病毒治疗中发挥着重要作用,是大多数患者的首选治疗方案,核苷类似物包括L-核苷类:拉米夫定(lamivudine LAM),替比夫定(telbivudine LDT)和环戊烷:恩替卡韦(entecavir ETV);核苷酸类似物包括阿德福韦酯(adefovir ADV),替诺福韦(tenofovir TDF)。TDF,ETV因高效低耐药被我国及世界各大肝病学会组织推荐为初始治疗时的首选药物。对于已经开始服用LAM 或LTD 的患者,如果治疗 24周后病毒定量﹥300 拷贝/ml,改用TDF 或加用 ADV 治疗; 对于已经开始服用 ADV 的患者,如果治疗 24 周后病毒定量较基线下降﹤2㏒10 IU/ml,改用ETV或TDF[1]。一项TDF对照ADV治疗初治CHB患者497例的Ⅲ期临床研究,48周双盲研究完成后进入开放研究,其中252例继续原TDF治疗(TDF-TDF组),245例由ADV换用TDF治疗(ADV-TDF组)。治疗至96周,HBVDNA<400拷贝/ml 比例, HBeAg阳性患者分别为92.2%与92.9%, HBeAg阴性患者分别为93.5%与93.5%,二组比较无显著差异; TDF-TDF组HBeAg消失率优于ADV-TDF组(35.9%Vs21.1% p=0.0188), HBeAg转换率也优于ADV-TDF组(31.1%Vs18.2% p=0.0313),未检测到TDF耐药,显示中国CHB患者初治选择TDF或ADV换用TDF均可获得HBVDNA抑制,且安全耐受性良好[8]。经TDF单药治疗8年, HBeAg阳性患者HBsAg 消失率达13%,也未检测到相关耐药[9]。ETV应用于1009例初治CHB患者,平均随访36.4月的数据表明,治疗1,3和5年累积HBVDNA<60 IU/ml的比例分别为79%,95.6%和99.4%,累积ALT复常率分别为81.8%,95%,99.5%,治疗5年累积基因耐药率2.1%[10]。对于ETV治疗9-36月,只获得部分应答的患者,前8周联用PEG- IFNα后,再换用PEG- IFNα治疗至48周,HBsAg转阴率8.5%, HBeAg转换率、HBsAg 消失率均高于继续ETV治疗组 [11]。联用PEG- IFNα需要考虑随之增加的经济负担,换用PEG- IFNα也应注意HBVDNA随之反弹的问题,因此需要从药物经济学角度谨慎考虑。 3.NAS耐药情况及分析 由于长期应用NAS抗病毒治疗,HBVDNA P区基因变异,产生耐药病毒株,导致NAS耐药。耐药不仅影响疗效,导致肝脏疾病急剧变化,甚至可出现肝功能失代偿,急性肝衰竭甚至死亡。LAM临床应用历史最长,耐药情况也最严重,治疗5年的耐药率高达70%[12]。一项来自我国16地区2223例患者NAS耐药基因突变检测结果显示,总耐药率44.08%,LAM (28.61%)>ADV(17.68%)>ETV(3.24%),敏感性降低或可能降低为9.99%,以LAM耐药导致ETV敏感性降低最常见[13]。NAS药物间具有相同的耐药突变位点,易产生交叉耐药或多药耐药,rtL180M,rtA181T/V,rtM204V/I,是LAM相关变异位点,多点变异组合模式rtM204V/I +rtL180M最常见[13,14],ADV主要变异位点 rtA181T/V,rtN236T,若rtA181T单点变异和/或出现rtA181V+rtN236T多点变异,则LAM与ADV同时耐药;ETV耐药是在rtM204V/I +rtL180M变异基础上,联合rtI169,rtT184,rtS202,rtM250一个或多个位点变异,只有三个突变同时发生时才可导致ETV耐药,因此ETV 对初治患者耐药率极低,对于LAM耐药患者耐药率显著高于初治患者而不宜采用。与TDF相关的变异位点位于B区的rtA194T,目前尚未在CHB患者中发现此位点变异。在NAS抗病毒治疗中,应定期检测相关指标,发现病毒学应答不佳或出现病毒学突破,排除患者依从性问题后,及时进行HBV耐药基因型检测,参考耐药检测结果调整治疗方案,避免因耐药对患者造成的危害。 4.NAS耐药后挽救治疗 耐药挽救主要是选择无交叉耐药位点的NAS序贯或序贯联合治疗。由于单纯LAM或LDT耐药选用ETV或联合ADV治疗,效果并不令人满意,同时又增加了多药耐药的风险,ETV,ADV的耐药已成为目前临床治疗的难点。TDF因强效低耐药且与其他NAS无交叉耐药,在NAS

肝细胞癌主体治疗手段的现状及进展汇总

肝细胞癌主体治疗手段的现状及进展 作者:田蓝天姚珂刘连新姜洪池 【摘要】肝细胞癌(hepatic cell carcinoma,HCC)是世界范围内第五大常见消化系统性肿瘤,占我国原发性肝癌的90%以上。随着技术进步和治疗经验的积累,HCC的治疗手段不断更新改良。本文就目前HCC综合治疗领域内应用最为广泛、临床应用检验效果相对较好的诸多方法、技术作简要综述,同时作相互间的简要比较,力求对我国原发性肝癌的临床治疗有所启迪。 【关键词】癌,肝细胞·治疗学 肝细胞癌(hepatic cell carcinoma,HCC)是世界范围内第五大常见消化系恶性肿瘤,占我国原发性肝癌的90%以上,每年约110 000人死于HCC[1]。2000年全球因HCC死亡者高达548 600人,且有上升趋势[2]。HCC早期症状不典型,临床上难以发现。事实上,早期发现的HCC多数为体检或对不典型症状深究后的无意发现,患者主动就诊而发现者很少[3]。晚期HCC治疗手段匮乏,治疗效果欠佳。随着技术进步和治疗经验的积累,HCC的治疗手段不断更新改良。 HCC治疗手段的选择取决于肿瘤位置、病变范围、是否转移及肝功能等因素。手术是目前唯一有可能治愈HCC的方法,包括肝脏部分切除和原位肝移植(orthotopic liver transplant, OLT)等。系统或局部姑息手段常用于因肝功能较差难以耐受手术或因肿瘤多发不能手术的患者,或在等待肝移植过程中控制肿瘤生长。姑息手段有中医药、饮食疗法;局部治疗如肝动脉栓塞、经皮乙醇注射(percutaneous ethanol injection,PEI)、射频消融(radio frequency ablation,RA)及冷冻术;放疗有内源性及外源性;系统治疗如拮抗激素疗法、生物治疗等。 1 手术治疗 1.1 肝脏部分切除术实践表明,肝部分切除术对可切除HCC的疗效是肯定的,其目的是完整切除肿瘤及周边部分正常组织并确保剩余肝脏可再生和维持生理需要。美国Jarnagin等[4]对1 083例肝部分切除患者10年随访结果分析提示,HCC肝切除患者5年生存率超过30%;多中心的资料提示术后5年生存率总体可达30%~50%,小HCC为40%~60%[5]。东方肝胆医院6 446例HCC的术后生存统计显示5年生存率为53.2%,小HCC则达79.8%[6]。严格适应证、改进技术的肝部分切除术已成为HCC治疗安全、有效的方法。国内HCC患者80%以上合并肝硬化或慢性肝炎,近年术式选择逐渐由规则性肝切除向不规则或局部根治性切除过渡,并发症和病死率明显下降。制约手术切除的主要因素是肿瘤大小、位置、数量、是否侵及血管等。

丙肝试题

科室:_________ 姓名:_________________ 得分: ________ 丙肝试题 一、单项选择题(每小题5分,共10题,计50分。 1、 _______________________________ 肝炎病毒的传播途径不包括 A、粪-口途径 B、血液传播 C、接触传播 D、呼吸道传播E垂直传播 2、 _____________________________________________________________ 关于丙型肝炎病毒和丁型肝炎病毒的描述,不正确的一项是 _________________________________ A、均为RNA型病毒 B、均需要依赖乙型肝炎病毒完成其病毒复制 C、均主要为经输血注射途径传播 D、均可有慢性携带者 E、均可导致慢性肝炎、肝硬化 3、 ________________________________ 能通过输血和血制品传播的是 A、HBV B、HCV C、两者均是 D、两者均否 4、 ________________________________________ 下列哪一项不是丙型肝炎的传播途径: A、输血或血制品途径 B、粪口途径 C、注射途径 D、母婴传播 E、日常生活密切接触途径 5、 _____________________________________ 对急性重型肝炎诊断价值最小的是: A、谷丙转氨酶〉1000U/L B、肝性脑病 C、深度黄疸 D、肝脏迅速缩小 E、腹水、鼓肠6检测抗HCV最常用的检测方法是:_____________ A、酶联免疫吸附试验 B、间接免疫荧光试验 C、重组免疫印迹试验 D、放射免疫试验 E、间接血凝免疫试验 7、 _____________________________________ 慢性病毒性肝炎的病程一般超过: A、2周 B、1个月 C、2个月 D、4个月 E、6个月 8、有关丙型肝炎下列哪项是正确的: A、HCV只能通过输血传播 B、血清抗HCV是有保护性抗体

肿瘤病理结果免疫组化指标的意义

34BE12: 角收白抗体,阳性提示良性病变。前列腺抗基底细胞特异抗体(34BE12)是一种高分子量细胞角蛋白抗体,它标记前列腺基底细胞阳性率高,而恶性分泌上皮细胞阴性,前列腺基底细胞存在与否是判断癌与非癌的一个重要标志, 34BE12明确阳性者都应诊断良性,侵润性前列腺癌34BE12阴性. P63:抑癌基因,阳性提示良性病变。是一种新近认识的基底细胞标记物,与P53具有同源性,染基底细胞比34BE12更敏感,因P53在良性增生、萎缩、腺病和不典型增生中可有假阴性,而P63几乎均呈阳性,在疑难的前列腺病变中应用P63或P63加34BE12的混合试剂检测对诊断更有帮助。 P504S一前列腺癌的新标记,即使在小的针刺活检中癌的P504S阳性率仍为95%,而良性腺体(萎缩、腺病、硬化性腺病和基底细胞增生)均阴性,与34BE12及P63染色结果正相反,三者联合应用对比明显,对前列腺良恶性病变的诊断很有帮助。 Ki-67为细胞增值的一种标记,在细胞周期G1、S、G2、M期均有表达,G0期缺如,其和许多肿瘤分化程度、浸润、转移、预后密切相关。 PCNA(增埴细胞核抗原)。 CEA:多数腺癌表达 Rb (retinoblastoma视网膜母细胞瘤) 基因是肿瘤抑制基因,调节细胞周期。 P53在免疫组化中均为突变型,阳性率越高,预后约差。野生型半

衰期很短 Nm23是转移抑制基因,其阳性表达和肿瘤转移呈负相关。 E-Ca,E钙粘附蛋白,介导细胞间粘连作用的跨膜糖蛋白,其功能丧失引起细胞之间连接的破坏,主要用于肿瘤侵袭和转移方面的研究。 PS2(雌激素调节蛋白),其表达和ER表达有关,可作为内分泌治疗和预后判断的指标之一。 CK18,低分子量角蛋白,主要标记各种单层上皮包括腺上皮,而复层鳞状上皮常阴性,主要用于腺癌诊断。 CK19,分布于单层上皮和间皮,常用于腺癌诊断,肝细胞不表达,而胆管为阳性反应 Hep par 1,肝细胞抗原,正常肝细胞和高分化肝细胞癌阳性,低分化肝细胞癌多弱阳性或阴性。 CK20,用于胃肠道腺癌、卵巢黏液性肿瘤、皮肤Merkel细胞癌诊断。鳞癌、乳腺癌、肺癌、子宫内膜和卵巢非黏液性肿瘤常阴性。 CK7卵巢、肺和乳腺上皮常阳性,结肠、前列腺、胃肠道上皮阴性。 Villin绒毛蛋白,正常组织中,villin通常只表达于有刷状缘的细胞上,如胃肠道上皮细胞、胰腺和胆管上皮细胞以及肾实质的上皮细胞中(特别是近曲小管)。Villin在胃肠道癌、胰腺癌、胆囊癌和胆管癌组织中有很高的表达率,具有明显腺样结构的肿瘤上没有villin表达,则这个肿瘤为胃肠道、胰腺、胆囊或胆管来源的可能性极低。

《肝细胞癌肝切除术后复发预防和治疗中国专家共识(2020版)》要点

《肝细胞癌肝切除术后复发预防和治疗中国专家共识(2020版)》要点 肝细胞癌(HCC)是最常见的恶性肿瘤之一,全球发病率约84万/年,位居各种恶性肿瘤发病率的第7位 。我国为HCC高发地区,发病率占全世界的50%以上。最新统计资料表明,HCC在我国的肿瘤相关性死亡中位居第二位,仅次于肺癌。肝切除术仍是目前HCC治疗最常用的潜在根治性治疗手段,但文献报道的术后5年复发率>70%。有效预防与及时合理治疗复发,对降低病死率,提高总体生存率具有重大意义。 1 HCC术后复发的定义 HCC术后复发是指根治性肝切除术后HCC的再次发生。HCC复发的临床诊断主要根据既往肝切除治疗史,以及再次发生肿瘤的临床特征符合国家卫健委《原发性肝癌诊疗规范(2019年版)》(以下简称为《2019规范》)或欧洲肝脏研究协会(EASL)HCC诊疗指南的诊断标准。利用切除或穿刺获得的肿瘤组织可做出病理学诊断。 建议:(1)复发性HCC的诊断主要基于根治性肝切除术后再次发生肿瘤,如符合《2019规范》或EASL的临床诊断标准,即可做出临床诊断;组织病理学检查提供确定性诊断(证据等级:高;建议等级:强烈建议)。

(2)HCC根治性切除定义为完全切除术前影像学和术中探查可发现的所有肿瘤结节,肝切缘病理学检查阴性,无大体血管和胆管侵犯,无淋巴结或肝外远处转移,多数AFP阳性病人,术后2个月内该标记物降至正常水平,影像学检查无新发肿瘤(证据等级:中;建议等级:一般建议)。 2 HCC术后复发的类型 多数(68%~96%)病人肝切除术后HCC复发发生在肝内,即肝内复发;少数可转移至肝外组织或脏器,即肝外转移,但常同时合并有肝内复发。 建议:(1)HCC肝内复发存在单中心和多中心两种起源,分别与早期和远期复发相关(证据等级:高;建议等级:强烈建议)。(2)临床上一般可将术后2年内的复发定义为早期复发,2年之后的复发定义为远期复发(证据等级:中;建议等级:一般建议)。 3 HCC术后复发的高危因素 3.1 肿瘤分期 3.2 病人及肝脏相关特征 3.3 外科操作

丙肝抗病毒DAA介绍

丙肝抗病毒DAA介绍 中国丙肝病毒基因分型:GT1b(56.8%),GT2(24.1%),GT3(9.1%),GT6(6.3%),未见4型和5型,海南省以GT6a 和GT3为主。1b和2a基因型在我国较为常见。 DAA 一、奥比帕利(商品名:维健乐) 奥比帕利是艾伯维公司研发的,是奥比他韦(Ombitasir)、帕利瑞韦(Paritaprevir)、利托那韦3种药物组成的抗丙肝病毒复方制剂,治疗基因1型。奥比他韦是一种NS5A抑制剂,通过抑制NS5A聚合酶抑制丙肝病毒组装和释放,其作用机制与达拉他韦相似。帕利瑞韦属于第二代蛋白酶抑制剂,通过抑制NS3/4A蛋白酶活性,起到抑制丙肝病毒多聚蛋白处理和加工的作用,其作用机制与西美普韦(Simeprevir)相似。利托那韦(Ritonavir)没有抗丙肝病毒作用,它是一种肝脏药物代谢酶(CYP3A)的抑制剂,在处方中的作用是延缓帕利瑞韦在肝脏中的代谢,增加药物的血浆浓度和谷浓度。奥比帕利的药物组成:奥比他韦12.5mg,帕利瑞韦75mg,利托那韦50mg。 二、达塞布韦(Dasabuvir)商品名:易奇瑞 达塞布韦是艾伯维公司研发的,属于非核苷类聚合酶抑制剂,通过抑制丙肝病毒NS5B聚合酶的作用来抑制丙肝病毒RNA的复制,治疗基因1型。奥比帕利和达塞布韦两药

联合,三面出击,从3个不同的途径抑制丙肝病毒的复制,再加上利托那韦的增效作用,对基因1型丙肝病毒感染有较强的抑制作用。因此被国外专家称为基因1型丙肝的“3D”治疗。维克派克套装由奥比帕利和达塞布韦组成,是妊娠期间安全性程度B级药物,建议在治疗期间采用有效的避孕措施,但不要使用含有炔雌醇的药物避孕,雌激素类药物可能增加ALT升高的危险,有潜在的肝毒性,因此不建议失代偿期肝硬化患者(Child-Pugh分级的B级和C级)使用。奥比帕利和达塞布韦中的药物大都要经过肝脏代谢,不经过肾脏代谢,有肾损害的患者无需调整药物剂量。 奥比帕利和达塞布韦服药时间有讲究:两药需要与食物同服,因为食物可增加这些药物的生物利用度及血药浓度,但对食物的种类、热卡和脂肪含量无特殊要求。奥比帕利每次2片,每日1次,与早餐同服。达塞布韦每次250mg(1片),每日2次,早餐和晚餐时各服1次。整片吞服药物,不应咀嚼、掰碎或溶解药片后服用。 如果一餐漏服了药物,可以按照下面的处理: 奥比帕利:如果某次漏服,可在漏服剂量排定时间的12小时之内服用该处方剂量。如果从奥比帕利常规服药时间起已超过12小时,则不应补充漏服的剂量,患者应按排定的给药时间服用下一剂量。 达塞布韦:如果某次漏服,可在漏服剂量排定时间的6

临床常用免疫组化指标

常用免疫组化指标的意义 Ki-67为细胞增殖的一种标记,在细胞周期G1、S、G2、M期均有表达,G0期缺如,其和许多肿瘤分化程度、浸润、转移、预后密切相关。PCNA(增殖细胞核抗原)。多数腺癌表达CEA Rb (retinoblastoma视网膜母细胞瘤) 基因是肿瘤抑制基因,调节细胞周期。 P53在免疫组化中均为突变型,阳性率越高,预后约差。野生型半衰期很短 Nm23是转移抑制基因,其阳性表达和肿瘤转移呈负相关。 E-Ca E钙粘附蛋白,介导细胞间粘连作用的跨膜糖蛋白,其功能丧失引起细胞之间连接的破坏,主要用于肿瘤侵袭和转移方面的研究。

PS2 (雌激素调节蛋白),其表达和ER表达有关,可作为内分泌治疗和预后判断的指标之一。CK18 低分子量角蛋白,主要标记各种单层上皮包括腺上皮,而复层鳞状上皮常阴性,主要用于腺癌诊断。 CK19 分布于单层上皮和间皮,常用于腺癌诊断,肝细胞不表达,而胆管为阳性反应 Hep par 肝细胞抗原,正常肝细胞和高分化肝细胞癌阳性,低分化肝细胞癌多弱阳性或阴性。CK20 用于胃肠道腺癌、卵巢黏液性肿瘤、皮肤Merkel细胞癌诊断。鳞癌、乳腺癌、肺癌、子宫内膜和卵巢非黏液性肿瘤常阴性。 CK7 卵巢、肺和乳腺上皮常阳性,结肠、前列腺、胃肠道上皮阴性。 Villin 绒毛蛋白,正常组织中,villin通常只表

达于有刷状缘的细胞上,如胃肠道上皮细胞、胰腺和胆管上皮细胞以及肾实质的上皮细胞中(特别是近曲小管)。Villin在胃肠道癌、胰腺癌、胆囊癌和胆管癌组织中有很高的表达率,具有明显腺样结构的肿瘤上没有villin表达,则这个肿瘤为胃肠道、胰腺、胆囊或胆管来源的可能性极低。乳腺癌也经常成为女性患者未知原发部位转移癌要鉴别排除的一种疾病。因为在转移癌组织上观察到明显的villin免疫组化阳性染色,则这个肿瘤就极不可能为乳腺来源。其他villin免疫组化染色通常为阴性表达的肿瘤还有:如卵巢浆液性癌、尿道移行细胞癌和前列腺癌。间皮瘤也经常为villin阴性表达,因此在一些情况下Villin 还可以作为鉴别间皮瘤和腺癌使用抗体的一种。但是也有一些非胃肠道来源的肿瘤可表达

最新肝细胞癌HCC的预防措施-零级、一级、二级和三级预防

肝细胞癌HCC的预防措施-零级、一级、二级和三级预防 肝细胞癌(HCC)是全球癌症相关死亡的第三大原因,同时也是肝硬化患者死亡的主要原因。由于HCC的确诊常在晚期,此时治疗方案有限,且预后较差。因此迫切需要制定有效的一级预防措施,通过预防HCC的发生来改善患者预后。 HCC的主要危险因素包括慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染、慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染、酒精相关肝病和非酒精性脂肪性肝病(N AFLD)。此外,越来越多的文献表明,环境和生活方式在HCC的发病机制中起关键作用。因此,HCC预防措施的制定需根据不同的因素对风险进行全面评估。 HCC预防措施概述 HCC预防措施可分为零级、一级、二级和三级预防(图1)。

图1 HCC预防措施概述 零级预防 是指采取有利于维持整体健康的行为和行动,从而对肝病的危险因素进行预防。包括维持健康体重和饮食,尽量减少饮酒,接种HBV疫苗,避免吸烟,维持正常的循环血糖和胆固醇水平。 一级预防 是指改变个人行为,减少机体对高危因素的暴露,以减少肝病的危险因素。包括健康饮食,戒烟或减少饮酒,减肥,或服用药物来控制或减少危险因素(糖尿病、肥胖、高血压和/或血脂异常)。此外,在HBV或慢性HCV感染患者中开始抗病毒治疗也属于一级预防措施。

二级和三级预防 是指通过筛查和监测,在已确诊肝病患者中准确识别和诊断现有疾病,促进HCC的早期发现和及时干预,或将HCC复发风险降至最低。高危疾病或肝硬化患者的二级预防措施包括每6个月定期进行HCC监测。 文献索引:Simon TG, Chan AT. Lifestyle and Environmental Approaches for the Primary Prevention of Hepatocellular Carcinoma. Clin Liver Dis. 2020 Nov;244 (4). doi: 10.1016/j.cld.2020.06.002.

丙肝 试题

丙肝试题 科室:姓名:得分: 一、单项选择题(每小题5分,共10题,计50分。) 1、肝炎病毒的传播途径不包括 A、粪-口途径 B、血液传播 C、接触传播 D、呼吸道传播 E、垂直传播 2、关于丙型肝炎病毒和丁型肝炎病毒的描述,不正确的一项是 A、均为RNA型病毒 B、均需要依赖乙型肝炎病毒完成其病毒复制 C、均主要为经输血注射途径传播 D、均可有慢性携带者 E、均可导致慢性肝炎、肝硬化 3、能通过输血和血制品传播的是 A、HBV B、HCV C、两者均是 D、两者均否 4、下列哪一项不是丙型肝炎的传播途径: A、输血或血制品途径 B、粪口途径 C、注射途径 D、母婴传播 E、日常生活密切接触途径 5、对急性重型肝炎诊断价值最小的是: A、谷丙转氨酶>10OOU/L B、肝性脑病 C、深度黄疸 D、肝脏迅速缩小 E、腹水、鼓肠 6、检测抗HCV最常用的检测方法是: A、酶联免疫吸附试验 B、间接免疫荧光试验 C、重组免疫印迹试验 D、放射免疫试验 E、间接血凝免疫试验 7、慢性病毒性肝炎的病程一般超过: A、2周 B、1个月 C、2个月 D、4个月 E、6个月 8、有关丙型肝炎下列哪项是正确的: A、HCV只能通过输血传播 B、血清抗HCV是有保护性抗体 C、丙型肝炎临床表现与乙型肝炎相似,但黄疽发生率较乙型肝炎高 D、慢性丙型肝炎的发生率很高 E、急性丙型肝炎时不应使用干扰素抗病毒治疗

9、男,23岁,畏寒发热、全身乏力、食欲减退1周人院。体查:皮肤、巩膜黄染,肝右肋下1cm,脾未扪及,血象:白细胞5.2×109/L,中性粒细胞0.48,淋巴细胞0.52,血色素130g/L,血清总胆红素124.8μmol/L,1min胆红素70.4μmol/L,ALT 420U/L,AKP 6.4U/L,诊断应考虑: A、溶血性黄疸 B、急性黄疸型肝炎 C、淤胆型肝炎 D、急性重型肝炎 E、慢性肝炎 10、男,42岁,17年前发现HBsAg阳性,近20余天来觉乏力,食欲减退,近1周出现皮肤 黄染。体查:重病容,精神委靡,皮肤、巩膜深度黄染,无肝掌、蜘蛛痣,有腹胀,肝脾末扪及,腹水征阳性,ALT 8OU/L,白蛋白30g/L,球蛋白35g/L,总胆红素600μmol/L,凝血酶原活动度24%,诊断应考虑: A、急性重型肝炎 B、亚急性重型肝炎 C、慢性重型肝炎 D、急性黄疸型肝炎 E、慢性肝炎重度 二、判断题:(每小题5分,共10题,计50分。) 1、只要HCV-Ab阳性就需要抗病毒治疗。() 2、ALT正常时,尽管HCV-RNA阳性也不需要治疗。() 3、丙肝肝硬化失代偿期是干扰素抗病毒治疗的绝对禁忌症。() 4、EVR是指治疗12周时HCV-RNA阴转或降低>2log。() 5、SVR是指治疗结束至少随访24周检测HCV-RNA阴性或低于检测下限。() 6、RVR是指治疗4周时HCV-RNA阴转。() 7、丙型肝炎的标准治疗方案是干扰素联合利巴韦林抗病毒治疗。() 8、只要HCV-Ab阳性就可以诊断丙型肝炎。() 9、HCV急性感染后的慢性化率明显高于HBV感染。() 10、丙型肝炎抗病毒治疗疗程主要依据基因型的不同。()

乙肝抗病毒治疗药物

乙肝抗病毒治疗药物 简介 乙肝抗病毒治疗药物是指在治疗乙肝患者疾病的过程中,通过的药物制剂来抑制病毒复制,并最终清除乙肝病毒,能够控制病情进展的一类药物的统称。目前抗病毒治疗是慢性乙肝的根本治疗方法。对于符合抗病毒治疗的乙肝患者只有采用乙肝抗病毒治疗药物进行治疗,才能实现疾病的康复。 指南 抗病毒要讲究时机,并不是所有感染乙肝病毒的人都需要治疗。乙肝病毒携带者即使HBV DNA水平很高,只要肝功能正常,就无需进行抗病毒治疗。但要坚持定期检测,不能掉以轻心。 2010年最新出版的《慢性乙型肝炎抗病毒治疗专家共识》指出,HBV DNA水平超过1×104拷贝/ml和(或)血清ALT水平超过正常值上限,肝活检显示重度至重度活动性炎症、坏死和(或)肝纤维化的乙肝患者都需要进行抗病毒治疗。此外,肝活检显示重度至重度活动性炎症、坏死和(或)肝纤维化的患者,也应该立即开始抗病毒治疗。 后果 近期国内的一项万人调研结果显示:在口服抗病毒中,63%患者自行停药,其中57%的患者病情加重。专家指出,乙肝抗病毒药物治疗,需要长期吃药,通常情况下需要2年左右的时间,如果停药一定要在专科医生指导下,不然病情不稳固的情况下停药,不仅起不到对乙肝病毒的抑制作用,而且还可能加速耐药的发生,甚至使病毒的复制反弹,导致病情加重。 毒药物治疗 治疗的适应症 乙肝带毒者不是抗病毒治疗的适应症,一般都不应当使用抗HBV药物。但是,当本人强烈要求进行治疗时,就一定要做肝穿刺检查,如能证明肝脏确确实实存在炎症改变,又符合慢性乙肝的病理学诊断标准,或通过肝穿刺证明是早期肝硬化,同时血清学检测HBv标志物证明有病毒的复制,这才可以给予抗病毒治疗。

乙型肝炎、丙型肝炎病毒相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议(最全版)

乙型肝炎、丙型肝炎病毒相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议(最全版) 一、前言 HBV和HCV感染在肝细胞癌(hepato-cellular carcinoma,HCC)的发生发展中起重要作用。我国近年发布的《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》和《原发性肝癌诊疗规范(2011版)》都强调了肝癌患者抗病毒治疗的重要性,但未作深入具体阐述。《丙型肝炎防治指南(2004版)》也注意到抗病毒治疗延缓HCC的发生。有鉴于此,中华医学会肝病学分会肝癌学组召开了3次专题讨论会,系统收集分析了现有HCC综合治疗中抗病毒治疗的临床研究文献,回顾了HCC治疗中抗病毒药物临床应用进展,依据现有病毒相关性HCC抗病毒治疗的循证医学临床资料,综合部分专家的意见,按照循证医学证据分级的GRADE系统(表1)进行细化和补充,针对这些患者抗病毒治疗的应用达成共识,提出如下具体建议,供国内同道参考,以期在临床实践过程中依据新的临床医学证据进行修改和更新,进一步完善《原发性肝癌诊疗规范》、《慢性乙型肝炎防治指南》和《丙型肝炎防治指南》的实施。

表1 循证医学证据分级的GRADE系统 二、HBV/HCV相关性HCC患者应用抗病毒治疗的总体目标 病毒相关性HCC是个多步骤发生的疾病:HBV/HCV通过病毒-免疫系统相互作用导致肝脏组织炎性反应坏死-修复反复发生,或通过病毒编码蛋白/整合后病毒基因异常编码蛋白对细胞周期调节蛋白产生影响,从而逐步造成HCC的发生。HCC复发分为早期(术后2年)或晚期复发(术后2年后)。早期复发多由原发灶转移所致,晚期复发多因肝硬化基础上肿瘤的再发(de novo)。在HBV/HCV相关性肝硬化基础上,病毒活跃复制不仅导致HCC的发生/复发,同时也是各种终末期肝病事件发生的危险因素。(一) HBV相关性HCC的发生率和生存率 HBV慢性感染是HCC发生的主要病因之一。中国台湾自然史研究显示,慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B,CHB)患者HCC发生率为403/105~470/105[1,2]。导致HBV相关性HCC发生的病毒学因素有HBV DNA水平、HBeAg持续阳性时间、病毒基因型、C区启动子变异、X基因变异等[3]。Ishikawa[4]总结了HBV相关性HCC特征:(1)HCC发生与HBV DNA水平有关;(2)高HBV DNA水平患者发展到HCC所需要的时间要短于低HBV DNA水平的患者;(3)抗病毒治疗可减少HCC的发生率;(4)HBV基因型C型感染者HCC的发生率高于B型;(5)基因型B 型HBV相关性HCC多发生在非肝硬化基础上,且多伴有卫星灶。肝硬化是HCC发生的一个独立危险因子,HBV相关性肝硬化患者HCC发生率高达820/105~2247/105[5]。Fattovich等[6]分析HBV感染自然史资料

CD34免疫组化染色在高分化肝细胞癌中的诊断意义

CD34免疫组化染色在高分化肝细胞癌中的诊断意义 丁莉利,杨丞,陈建娜 (海南医学院病理学教研室,海南海口 571199) 【摘要】目的探讨CD34染色阳性的微血管分布在高分化肝细胞癌、肝硬化、肝局灶性结节状增生和正常肝组织中的诊断及鉴别诊断意义。方法应用免疫组织化学方法(EnVision法)对27例高分化肝细胞癌及其癌旁肝硬化组织、10例肝局灶性结节状增生及其病灶旁肝组织行CD34抗体标记,分析CD34染色阳性的微血管在高分化肝细胞癌、肝硬化、肝局灶性结节状增生和正常肝组织中的分布。结果CD34染色阳性的微血管在高分化肝细胞癌中分布弥漫而均匀,在肝局灶性结节状增生中呈“地图样”分布,肝硬化和正常肝组织的肝窦内皮细胞均CD34染色阴性;CD34染色阳性的微血管在高分化肝细胞癌中的分布范围与肝局灶性结节状增生、肝硬化结节、正常肝组织均有显著统计学差异(P<0.01)。结论CD34可作为鉴别高分化肝细胞癌与肝硬化结节及肝局灶性结节状增生的有用指标,但CD34染色阳性的微血管在高分化肝细胞癌和肝局灶性结节状增生中的分布有一定交叉性,因此在肝穿刺活检诊断时应审慎判读CD34染色结果。 【关键词】肝细胞癌;CD34;免疫组化 高分化肝细胞癌(well differentiated hepatocellular carcinoma,w-HCC)的细胞核异型性和肝板增厚均可不明显,与肝硬化结节和肝局灶性结节状增生(focal nodular hyperplasia,FNH)难鉴别,仅观察HE染色组织易造成误诊。研究发现HCC中可出现明确的不伴有胆管的血管样结构,即肝窦的毛细血管化[1、2]。因此,我们应用免疫组织化学染色的方法对w-HCC及其癌旁肝硬化组织、FNH 和病灶旁肝组织行CD34抗体标记,分析CD34染色阳性的微血管在w-HCC、肝硬化、FNH和正常肝组织中的分布,并探讨其诊断和鉴别诊断意义。 1 材料与方法 1.1 标本来源 收集海南医学院第一附属医院病理科2013年1月-2016年12月手术切除且

常用免疫组化

一、泌尿与男性生殖系统肿瘤 前列腺癌:CK、P63、34E12、PSA、P504S(9AMAC)、AR 前列腺增生/腺瘤:CK、P63、34BE12、P504S 肾癌:CK、EMA、Inhibin、Melan-A、CK7、Vimentin、PAX2、CD10 肾母细胞瘤:WT-1、CK、P53、Ki-67 膀胱尿路上皮癌:CK7、CK20、P53、Ki-67、P63 精原细胞瘤:CK、PLAP、CD117、LCA、OCT3/4 二、淋巴造血系统肿瘤 胸腺肿瘤:CK、CD3、CD5、CD20、TdT、EBV* 霍奇金淋巴瘤:CD30、CD15、ALK-1、EMA、CD3、CD20、EBV*、PAX -5 非霍奇金淋巴瘤:CD3、CD20、CD45RO、CD79α、TdT、CD43 间变大细胞淋巴瘤:CD30、CD15、ALK-1、EMA、CD3、CD20、EBV* 弥漫性大B细胞淋巴瘤:CD3、CD20、CD45RO、CD79α、CD43、CD30、Ki-67 小B细胞淋巴瘤:CD3、CD5、CD10、CD20、CD23、CD79α、CyclinD1、TdT T细胞淋巴瘤:CD3、CD20、CD43、CD45RO、CD79α、TdT、TiA-1、Perforin 套细胞淋巴瘤:CD3、CD5、CD20、CD79α、CyclinD1、TdT、Bcl-2、Ki-67 T/NK细胞淋巴瘤:CD3、CD20、CD45RO、CD79α、CD56、TiA-1、Perforin、粒酶B 淋巴上皮病变/癌:CK、EMA、S-100、Ki-67、P53、EBV*、P63、CD30、CD20

慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识

慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家委员会 干扰素α(I F N-α)、核苷(酸)类似物(NUC)抗病毒单药治疗是目前慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B,CHB)的主要治疗策略,且CHB患者远期预后经抗病毒治疗后获得了显著改善[1-3]。然而单药治疗应答率较低,多数患者需长期用药,停药后维持应答率较低,长期治疗耐药变异率较高,限制了CHB患者单药治疗的临床应用。在抗病毒单药治疗基础上,为进一步优化CHB抗病毒治疗应答,不同作用机制、耐药位点不重叠的NUC药物进行联合抗病毒治疗是一个重要的选择。CHB联合抗病毒治疗研究已取得进展,积累了较为丰富的证据。为了推动和规范CHB的联合抗病毒治疗策略,《中华实验和临床感染病杂志(电子版)》、《中国肝脏病杂志(电子版)》、《Infection International (electronic edition)》编辑部组织国内部分专家对CHB联合抗病毒治疗的相关临床证据进行整理分析,形成了《慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识》。应该看到,CHB联合抗病毒治疗的临床证据目前还不充分,本共识不能回答CHB联合抗病毒治疗中所能遇到的全部问题。随着CHB联合抗病毒治疗临床实践的不断发展和证据的不断累积,专家委员会将对本共识进行适时的修订。 1 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的策略 1.1 单药治疗的局限性 现有CHB治疗指南主要是IFN-α或NUC单药治疗的策略推荐,虽然取得了显著的疗效,远期临床预后也取得了显著的改善,但单药治疗策略存在较多的局限性。 1.1.1 慢性乙型肝炎患者单药治疗应答率较低在HBeAg(+)CHB患者中,1年的病毒学应答率(H BV DNA低于检测下限)在聚乙二醇化干扰素(PegIFN)、拉米夫定(LAM)、阿德福韦酯(ADV)、恩替卡韦(ETV)、替比夫定(LdT)及替诺福韦酯(T D F)治疗中分别为25%、36%~40%、21%、67%、60%和74%。普通IFN-α和PegIFN治疗者的HBeAg血清转换率约为30%,而NUC药物治疗者大约为20%,HBeAg血清学转换率随NUC药物治疗时间的延长而提高,但会受到耐药发生的影响。治疗1年时HBsAg阴转率在PegIFN、LAM、ADV、ETV、LdT和TDF分别为3%~4%、1%、0、2%、0和3%。 HBeAg(-)的CHB患者中,1年的病毒学应答率(H BV DNA低于检测下限)在PegIFN、LAM、ADV、ETV、LdT和TDF治疗中分别为67%、72%、51%、90%、88%和91%。治疗1年时HBsAg阴转率在PegIFN为3%,而在LAM、ADV、ETV、LdT和TDF治疗均为0。 1.1.2 慢性乙型肝炎患者单药治疗多数情况下需长期用药新近发表的《慢性乙型肝炎防治指南2010年修订版》对CHB患者应用NUC单药治疗的停药标准进行了更新[4]。对于HBeAg(+)CHB患者,在达到HBV DNA低于检测下限、ALT复常、HBeAg血清转换后,再巩固至少1年(经过至少两次复查,每次间隔6个月)仍保持不变、且仍保持不变、且总疗程至少已达2年,可考虑停药,但延长疗程可减少复发。而对于HBeAg(-)CHB患者则规定:在达到HBV DNA低于检测下限、ALT 正常后,至少巩固1年半(经过至少3次复查,每次间隔6个月)仍保持不变、且总疗程至少已达2年半者,可考虑停药。由于停药后复发率较高,

2019执业药师继续教育答案丙肝抗病毒治疗进展及临床应用考试

丙肝抗病毒治疗进展及临床应用考试 返回上一级 单选题(共10 题,每题10 分) 1 . 中国HCV感染具有多种基因型,其中哪种基因型的患者所占比例最多?? A.GT1b型 ? B.GT2a型 ? C.GT3型 ? D.GT6型 我的答案:A 参考答案:A 答案解析:暂无 2 . 针对NS5B的核苷酸类抑制剂的代表药物是: ? A.达塞布韦 ? B.索磷布韦 ? C.达拉他韦 ? D.格卡瑞韦 我的答案:B 参考答案:B 答案解析:暂无 3 . 针对下列哪个靶点的DAA药物需要关注基线耐药(RAS)情况 ? A.核苷酸类NS5B抑制剂 ? B.非核苷酸类NS5B抑制剂 ? C.NS5A抑制剂 ? D.NS3/4A蛋白酶抑制剂 我的答案:C 参考答案:C 答案解析:暂无 4 . 含有下列哪个靶点的DAA药物禁用于失代偿期肝硬化患者 ? A.核苷酸类NS5B抑制剂 ? B.非核苷酸类NS5B抑制剂 ? C.NS5A抑制剂 ? D.NS3/4A蛋白酶抑制剂 我的答案:D 参考答案:D 答案解析:暂无

5 . 针对核苷酸类NS5B抑制剂索磷布韦的描述,下面哪项是不正确的 ? A.对不同基因型的丙肝病毒都有抗病毒活性 ? B.耐药屏障高,不易产生耐药 ? C.不经过细胞色素P450代谢,药物相互作用少 ? D.索磷布韦在体内的无活性代谢产物主要经粪便排泄 我的答案:D 参考答案:D 答案解析:暂无 6 . 下面哪项不是理想的第二代NS3/4A蛋白酶抑制剂的特点 ? A.PK稳定,每日一次 ? B.联合利托那韦提高疗效 ? C.全基因型 ? D.安全性好,药物相互作用少 我的答案:B 参考答案:B 答案解析:暂无 7 . 含有NS3/4A蛋白酶抑制剂的DAA药物需警惕的不良反应,下列哪项是错误的?? A.ALT/AST升高 ? B.间接胆红素升高 ? C.直接胆红素升高 ? D.肾小球滤过率降低 我的答案:D 参考答案:D 答案解析:暂无 8 . 含有索磷布韦的DAA药物在治疗方案选择中中需重点关注以下哪项 ? A.ALT/AST ? B.肾小球滤过率 ? C.直接胆红素 ? D.间接胆红素 我的答案:B 参考答案:B 答案解析:暂无 9 . 全口服DAA时代,丙型肝炎病毒感染的治愈率提升到()以上? ? A.70% ? B.80% ? C.90% ? D.95%

病毒相关性肝癌抗病毒治疗专家共识(2014)

HBV/HCV相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家共识 肝细胞癌抗病毒治疗专家组* (*成员单位:中华医学会肝病学分会肝癌学组、外科学分会肝脏学组、放射学分会介入学组、超声医学分会介入学组、肿瘤学分会肝癌学组、器官移植学分会肝移植学组;中国抗癌协会肝癌专业委员会、临床肿瘤学协作专业委员会、肿瘤介入学专业委员会) (2014年3月29日) 一、前言 乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)感染在肝细胞癌(HCC)的发生发展 中起重要作用。我国近年发布的《慢性乙型肝炎防治指南(2010版)》和《原发性肝癌诊 疗规范(2011版)》都强调了肝癌患者抗病毒治疗的重要性,《丙型肝炎防治指南(2004版)》也注意到抗病毒治疗可延缓HCC的发生。目前国内外对肝癌抗病毒治疗的具体实施 和评价尚无统一认识。有鉴于此,中华医学会肝病学分会肝癌学组召开了三次专题讨论会,系统收集分析了现有HCC综合治疗中抗病毒治疗的临床研究文献,回顾了HCC治疗中抗 病毒药物临床应用进展,依据现有病毒相关性HCC抗病毒治疗的循证医学临床资料,综合 部分专家的意见,按照循证医学证据分级的GRADE系统(表1)进行细化和补充,针对 这些患者抗病毒治疗的应用推出了《HBV/HCV相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议》[1],供国内专家讨论、修改和补充。2013年1月在吴孟超院士和汤钊猷院士的直接参与和指导下,经由中华医学会肝病学分会肝癌学组、外科学分会肝脏学组、放射学分会介入学组、超 声医学分会介入学组以及中国抗癌协会肝癌专业委员会、临床肿瘤学协作专业委员会(CSCO, 现名中国临床肿瘤学会)、肿瘤介入学专业委员会等学组/专业委员会(其后中华 医学会肿瘤学分会肝癌学组和器官移植学分会肝移植学组又相继参加)的专家共同讨论,在《专家建议》基础上进一步深入交流,经多次修改补充,形成了《HBV/HCV相关性肝细 胞癌抗病毒治疗专家共识》(下文简述为《专家共识》),以期为临床应用抗病毒治疗提供指 导性意见,进一步完善《原发性肝癌诊疗规范》、《慢性乙型肝炎防治指南》和《丙型肝炎防 治指南》的实施。 表1 循证医学证据分级的GRADE系统