肠道菌群的重塑

两篇Nature:饮食快速改变肠道菌群,第二基因组可在24h 内重塑

来自生物探索

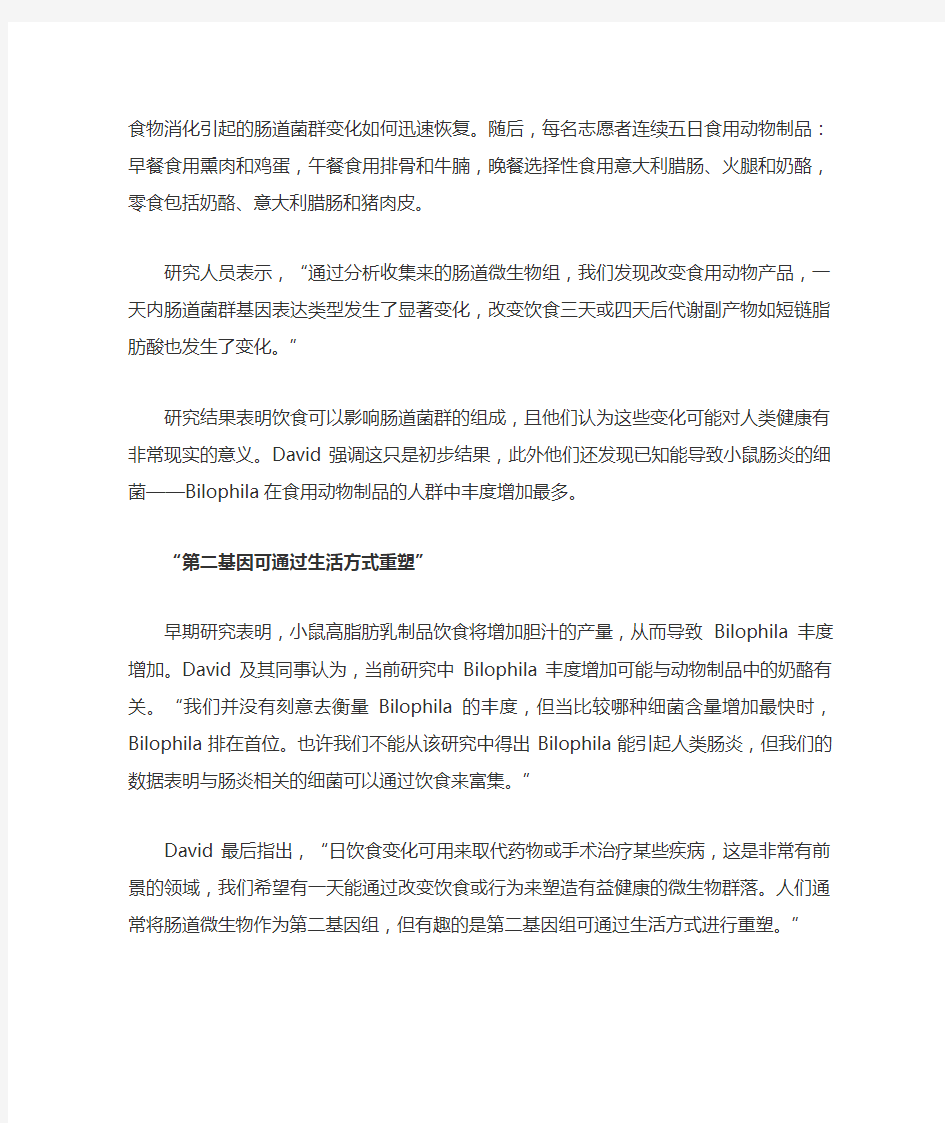

俗话说得好,你吃什么决定了你是怎样的人,然而,新的证据表明,你的饮食决定了你的肠道菌群。哈弗大学曾在《Nature》杂志上揭示了饮食可在一天之内改变肠道菌群的数量及基因表达种类,但该结果出自于动物模型,改变饮食对人类肠道菌群的影响以及这种影响在不同人群中有何差异尚未清楚。

日前,《Nature Reviews Microbiology》报道了改变饮食对人类肠道菌群的影响。研究者Peter Turnbaugh表示,“在此项研究中,我们首次看到了在一天之内,一种新的饮食方式可重塑微生物群落,且这种变化具有一致性和可逆性。

改变饮食对肠道菌群的影响比想象的快

越来越多的证据表明肠道微生物不仅起消化作用,还对整体健康有影响,本文第一作者、前哈弗大学研究员现任杜克大学助理教授Lawrence David表示,操纵这些微生物可为某些疾病的治疗提供新思路。“这项研究最令人兴奋之处是揭示了改变饮食对人类肠道菌群的影响比想象的更快,这表明通过宿主的行为来改变肠道菌群是可行的。”

在本次研究中,研究人员招募了11名志愿者,收集了每名志愿者不同时期的肠道微生物组。志愿者在四天基线期内正常饮食,研究人员详细记录每名志愿者的饮食。基线期过后,每名志愿者在五天内连续食用素食,包括燕麦、大米、洋葱、番茄、南瓜、大蒜、豌豆、扁豆、香蕉、芒果、木瓜。与正常饮食期一致,研究人员记录志愿者的每日饮食及肠道菌群的变化情况。五日之后,志愿者回归正常饮食经历一个六日“清除期”,以确定食物消化引起的肠道菌群变化如何迅速恢复。随后,每名志愿者连续五日食用动物制品:早餐食用熏肉和鸡蛋,午餐食用排骨和牛腩,晚餐选择性食用意大利腊肠、火腿和奶酪,零食

包括奶酪、意大利腊肠和猪肉皮。

研究人员表示,“通过分析收集来的肠道微生物组,我们发现改变食用动物产品,一天内肠道菌群基因表达类型发生了显著变化,改变饮食三天或四天后代谢副产物如短链脂肪酸也发生了变化。”

研究结果表明饮食可以影响肠道菌群的组成,且他们认为这些变化可能对人类健康有非常现实的意义。David强调这只是初步结果,此外他们还发现已知能导致小鼠肠炎的细菌——Bilophila在食用动物制品的人群中丰度增加最多。

“第二基因可通过生活方式重塑”

早期研究表明,小鼠高脂肪乳制品饮食将增加胆汁的产量,从而导致Bilophila丰度增加。David及其同事认为,当前研究中Bilophila丰度增加可能与动物制品中的奶酪有关。“我们并没有刻意去衡量Bilophila 的丰度,但当比较哪种细菌含量增加最快时,Bilophila排在首位。也许我们不能从该研究中得出Bilophila能引起人类肠炎,但我们的数据表明与肠炎相关的细菌可以通过饮食来富集。”

David最后指出,“日饮食变化可用来取代药物或手术治疗某些疾病,这是非常有前景的领域,我们希望有一天能通过改变饮食或行为来塑造有益健康的微生物群落。人们通常将肠道微生物作为第二基因组,但有趣的是第二基因组可通过生活方式进行重塑。”

肠道菌群小知识

1代谢作用 ? 提供热量 ? 生产短链脂肪酸 ? 合成维生素K 和叶酸 ? 胆汁酸的分泌 ? 参与药物代谢 2. 免疫效果:正常菌群能刺激宿主产生免疫及清除功能 ? 刺激免疫球蛋白A (IgA )的生产 ? 促进抗炎细胞因子的分泌和下调促炎细胞因子 ? 诱导调节性T 细胞 3. 预防病原体入侵:正常菌群在人体某一特定位粘附,定植和繁殖,形成一层菌膜屏障。通过菌群间存在的生物拮抗作用,抑制并排斥病原体的入侵和群集,调整人体与微生物之间的平衡状态 人类肠道菌群 什么是肠道菌群? 人的肠道内寄居着种类 繁多的微生物,这些微生物 称为肠道菌群。肠道菌群按 一定的比例组合,各种菌间 互相制约,互相依存,它们 与宿主存在着共生关系,共 同维护着宿主的生理平衡。 肠道菌群并非是生来就 有的,当胎儿还在母体子宫 内时,胎儿所处的环境几乎 是无菌的,因此胎儿肠道内 是无菌的,婴儿出生时迅速暴露在母体阴道或皮肤的微 生物下,随着从婴儿到老年 的发展变化,我们的肠道菌 群在出生后几个月迅速增多, 多样性增加,到成年后达到 稳定状态,之后老年时期多 样性渐渐减少[1]。这些微小 的生物群体就这样不知不觉 伴随着我们的一生。 肠道菌群的数量和分类 据推测,正常健康成人 肠道菌群总数高达1×1014, 种类超过1000种,而一个成 年人自身的细胞数量约为 1×1013个,也就是说居住在 我们肠道内的菌群数量是人 体细胞总和的10倍。在胃和 小肠中,细菌的种类相对较少。结肠中,每克肠道内容 物存在1012个细菌细胞,细 菌种类达300-1000种,而其中99%的细菌来自于其中30-40种[2] 。 正常人肠道中包括四种主要的细菌门类:厚壁菌门 Firmicutes (约50-75%,包 括梭菌属),拟杆菌门Bacteroidetes (约10-50%, 包括拟杆菌属、普氏菌属和卟啉单胞菌属),放线菌门 Fusobacteria (约1-10%,包括双歧杆菌),变形菌门 Proteobacteria (常常约少于1%,包括大肠杆菌),其中厚壁菌门和拟杆菌门是人类肠道菌群的主要组成部分。大多数细菌属于拟杆菌属、梭菌属、真杆菌属、瘤胃球菌属、消化球菌属、消化链球菌属、双歧杆菌属。其他属,如埃希氏菌属和乳杆菌属较少。拟杆菌属约占肠道中所有细菌的30%[][3]。 我国科学家在健康年轻人体内观察到的9个属的细菌广泛存在,分别为厚壁菌门的考拉杆菌属、罗氏菌属、Blautia 、 Faecalibacterium 、梭菌属、Subdoligranulum 、瘤胃球菌属和粪球菌属以及来自拟杆菌门的拟杆菌属。这9个属的细菌均具有在人体肠道内发酵产生短链脂肪酸的能力,而短链脂肪酸具有维持人体健康的多重作用,例如充当肠道上皮特殊营养和能量组分,保护肠道黏膜屏障,降低人体炎症水平和增强胃肠道运动机能等[4] 。 Phylum Proporti on (%) [3] 厚壁菌门 Firmicutes 50-75% 拟杆菌门 Bacteroidetes 10-50% 放线菌门 Fusobacteria 1-10% 变形菌门Proteobacteri a 少于1% 肠道菌群的作用 正常肠道菌群具有重要 的自我平衡功能[5]。 肠型 未来某一天,当你走进 医院的时候,医生可能不仅 会询问你的过敏史、血型, 还会问到你的肠型。 来自德国海德堡欧洲分 子生物学实验室(EMBL ) 的科学家们提出了这个概念 ——肠型,他们通过全球性实验国际人体肠道元基因组研究计划,发现以肠道内的 细菌种类和数量划分,人类拥有三种肠型,研究人员把这3种肠型命名为拟杆菌型 (Bacteroides )(肠型Ⅰ)、普雷沃氏菌型(Prevotella )(肠型Ⅱ)和瘤胃球菌型 (Ruminococcus )(肠型Ⅲ),

消化道菌群分布

消化道微生物群落分布及构成具有空间特异性。纵向来看,食管、胃、十二指肠、回肠、空肠和结肠的细菌群落构成及菌量存在差异,各部位细菌数目分别为101~2、104~5、106~7、107~8和1010~12CFU/ml;横向来看,胃液与胃黏膜菌群、粪便与大肠黏膜的菌群构成及数量不尽相同。 消化道真菌群落虽然含量远远低于细菌群落,但同样是消化道微生物群落的重要组成部分。正常情况下,粪便中真菌细胞数为10~103个/g,相应细菌群落含量较高,为1011~1012个/g。人类出生后数天或数周消化道内即出现真菌定植。早期基于培养方法的研究认为,70%健康人消化道内存在真菌,其中大部分为念珠菌和酵母菌等。因受到分类和鉴定方法的限制,有大量与人体相关的真菌仍然未知。 一、食管 早期基于细菌培养的研究认为,食管无菌或仅有少量暂住菌。目前少量针对食管细菌群落高通量测序分析的研究报道,正常食管菌群主要以链球菌属、普里沃菌属和韦荣球菌属为主,多来自于口咽部的定植细菌;食管菌群构成虽复杂但相对稳定,大部分食管内细菌已知并可培养。 有学者将食管菌群构成分两型:Ⅰ型,见于正常食管黏膜,以链球菌属为主;Ⅱ型,见于食管炎和Barrett's食管,以普里沃菌属、拟杆菌属、嗜血菌属和韦荣球菌属等革兰阴性厌氧菌/微需氧菌为主。Ⅰ型至Ⅱ型的转变可能导致食管炎症和肠化。 二、胃、十二指肠 胃酸的酸度很高(pH2-3),以前认为胃内基本无活菌。但是目前少量基于微生物高通量测序的研究证实,胃内除幽门螺杆菌()之外仍有大量其他细菌种属,常见有链球菌、奈瑟球菌和乳酸菌属等。与胃内其他菌群相互影响、相互作用,如乳杆菌、双歧杆菌和酵母菌属等益生菌种可以阻止在胃黏膜的定植、黏附和生长。十二指肠内的细菌与胃类似。 三、结肠、直肠 结肠和直肠则有大量细菌,主要是类杆菌(Bacteroides)、双歧杆菌(Bifidobacterium)、大肠埃希氏菌、乳杆菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌(Proteus)、梭菌(Clostridium)等。1克干粪含菌总数在4千亿个左右,约占粪重的40%,其中99%以上是厌氧菌。肠道菌群受饮食、年龄等因素影响很大。多食蛋白质的人,大肠埃希氏菌生长旺盛;以吃淀粉为主的人,乳杆菌较多。哺乳期婴儿的肠道菌群主要是双歧杆菌,占总菌数的90%左右;随着成长,双歧杆菌下降,类杆菌、乳杆菌、梭菌等逐渐增多。婴儿刚出生时肠道是无菌的,1-2小时后就有菌出现。开始时菌种和数量少,随后逐步增多。先定殖的是需氧菌,然后是厌氧菌。因前者生长繁殖需消耗周围微环境中的游离氧,这有利于厌氧菌的繁殖。此过程约1周左右。

肠道菌群及宿主新陈代谢联系

肠道菌群与宿主新陈代谢联系 肠道菌群与人类肥胖、心血管疾病和Ⅱ型糖尿病等代谢性疾病的发生发展之间的联系日益清晰。但是,由于菌群的复杂性,它们之间的深层次的功能联系还没有研究得非常透彻。在小鼠和人身上所做的研究有助于我们理解两者的功能联系。这些研究表明,肠道菌群通过提高食物的能量产出、调节饮食或可改变宿主新陈代谢途径的宿主来源的化合物来影响新陈代谢活动。随着对菌群与宿主相互作用机制的进一步了解,有望制定出针对代谢性疾病的治疗方案。 生活方式的改变和高能量食物的摄取,无疑是世界范围内肥胖病流行的重要因素之一。同时,肠道内菌群通过从食物中摄取能量对新陈代谢活动也会产生影响。而后者被认为是导致肥胖及肥胖并发症(如胰岛素抵抗、糖尿病和心血管疾病)的重要外界环境因素。 微生物菌群研究分离培养方法的应用,增加了我们对于人类肠道菌的了解(注释方框1)。借助16S RNA检查和对基因信息直接测序方法来分析粪便微生物这种常见微生物群,发现人类的肠道微生物群是一个复杂的群体,拥有100万亿古细菌和细菌细胞,散落分布于超过1000个种类中(注释方框2)。其中主要是细菌,细菌中有超过90%的物种属于厚壁菌门和拟杆菌门。虽然每个门类都有自己独特的和高度可变的微生物群,但是两者都有在肠道内定居的永久居民(核心肠道微生物群)和普遍存在的基因(核心微生物组基因),它们对于肠道的正确运作可能是必不可少的。

无菌小鼠是一种从出生到长大没有接触任何活微生物的动物模型,对帮助我们理解肠道微生物群对宿主生理技能的影响十分有用。通过将选定的微生物种群或老鼠及人身上的全部微生物种群转移到无菌小鼠体内,可以来检测生理遗传性,病理表型及在一个特定的表型中微生物菌群所起到的作用。肠道微生物移植入这些无菌小鼠体内后,可以起到调节其骨质密度、促进脂肪的囤积、促进肠血管生成及促进免疫应答发育的作用。在这篇综述里,我们在宏基因组和无菌的基础上,讨论了肠道菌群在能量代谢中的作用及其与肥胖病之间可能存在的联系。 一、肥胖病 肥胖病人肠道内的菌群组成发生了改变,并且随着体重的变化而变化。由于编码餍足促进激素——瘦素的基因发生了突变,遗传性肥胖的ob / ob小鼠出现贪食的现象。跟体重正常的野生小鼠相比,这种小鼠的盲肠菌群组成中厚壁菌门占多数,而拟杆菌门相对较少。即使给它们喂以低脂高糖的食物,菌群组成仍是如此。在人类肥胖病患者的粪便排泄物中,微生物菌群组成也出现类似的情况。通过限制脂肪或碳水化合物的摄入,体量减少, 拟杆菌水平相应提高,表明拟杆菌可能对卡路里的摄入量很敏感。类似的情况也发生在胃旁路手术后体重降低的肥胖病人身上。这些病人体内拟杆菌和普氏菌的数量与能量和脂肪的摄入量呈负相关。其他的研究没有发现厚壁菌与门拟杆菌组成比例的这种变化规律,可能是因为他们用不同的临床标准(如肥胖的程度、年龄、减肥的强度和热量限制持续的时间),地理位置、人

预防性应用抗生素后肠道菌群失调及其危险因素分析

预防性应用抗生素后肠道菌群失调及其危险因素分析 摘要目的探讨预防性应用抗生素后出现肠道菌群失调的危险因素。方法60例预防性应用抗生素后出现肠道菌群失调患者作为观察组,同时选择70例未出现肠道菌群失调患者作为对照组;对比两组患者的差异性。结果观察组抗生素疗程和种类显著少于对照组,血清高敏C反应蛋白(hs-CRP)和白细胞介素-6(IL-6)水平显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论预防性应用抗生素后出现肠道菌群失调可能与抗生素的疗程和种类选择不合理有关,hs-CRP和IL-6水平可作为一种检测指标。 关键词预防性应用抗生素;肠道菌群失调;高敏C反应蛋白 人体肠道正常寄生着大量的微生物生态系统,据统计,约800多种细菌、真菌及病毒等,为机体的正常能量代谢、物质吸收和代谢、肠道修复、免疫调控等发挥重要作用[1]。随着外科手术的普遍开展和微创操作的日益增多,术前预防性应用抗生素成为共识,虽然目前尚缺乏较有利的循证医学证据[2]。术后感染的发生率虽然明显下降,但肠道菌群失调的比例逐渐增多,约为25%;同样降低患者的远期预后,严重者可发生肠源性感染和全身炎症反应综合征[3]。基于此,本研究回顾性分析预防性应用抗生素后出现肠道菌群失调的危险因素。现报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料选取2013年1月~2015年3月在本院不同科室行手术或侵入性操作前预防性应用抗生素后出现肠道菌群失调患者60例,作为观察组;同时选择70例未出现肠道菌群失调患者,作为对照组。肠道菌群失调的标准是出现明显的肠道菌群失调表现,如腹痛、腹泻、腹部不适等,粪便镜检球/杆菌比倒置,粪便菌群涂片,细菌总数减少。排除发热、合并急慢性肠炎、结肠炎等消化道疾病;已有肠道菌群失调未治愈;合并其他疾病需要常规抗生素治疗;器官移植、系统性红斑狼疮等免疫抑制;合并严重心、肝、肾等器官严重损害患者等。 1. 2 试验方法和观察指标统计两组患者的一般资料包括性别、年龄、基础疾病、麻醉方式和手术时间、抗生素疗程和种类,血清hs-CRP和IL-6水平,对比差异性。其中hs-CRP和IL-6的检测采用空腹采血,立即送检本院生化室,根据相关试剂盒的操作说明书,使用酶联免疫吸附法(ELISA)得出结果。 试验设计者发放调查表格,由经过培训的调查员在本院骨科、普外科、肝胆科、泌尿外科、烧伤科和介入室进行问卷调查,每例患者由2名调查员完成一份调查,不采取暗示语言。回收调查表后由专业统计分析员完成数据分析,本试验全部问卷为合格、有效调查,无数据缺失。 1. 3 统计学方法采用SPSS20.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数

内环境:肠道菌群怎样影响代谢和身体成分 - 副本

内环境:肠道菌群怎样影响代谢和身体成分 摘要:肥胖,糖尿病和动脉硬化等血管疾病已成为全球主要的卫生和公共健康问题。惊人的增加和肥胖患病率不仅可能被解释为营养习惯,或减少了能源开支通过减少体力活动。肥胖患病率的增加和它惊人的普及速度很可能不仅仅是因为人的营养习惯也不仅仅是因为人体通过减少体力活动进而达到对能量消耗的减少。除上述原因以外,最新研究着重指出,肠道菌群作为一种内环境因素,通过饮食来增加能量合成,并规范周边环境的新陈代谢,从而增加人的体重。肥胖与肠道菌群组成的巨大变化以及菌群的代谢功能是密切相关的,但是推动这个双向关系的病理和生理过程还没有被完全鉴定出来。本文总结了以下几者之间的关系:肠道菌群的组成、从饮食中对能量的提取、参与调节能源平衡的胃肠激素的合成、丁酸的合成以及脂肪存储的调控。 关键词:肠道微生物、胰岛素抵抗、肥胖、研究、2-型糖尿病。 简介:肥胖和2-型糖尿病的双双流行使医学界对人体在各方面的代谢尤其是胰岛素抵抗的错综复杂的机制产生了浓厚的研究兴趣。迄今为止,许多机械性的研究都主要集中于对各种人体器官和细胞系统关系的生物研究领域。相反,遗传学家更致力于人类的基因组,从而试图找到并解决2-型糖尿病所带来的危险因素。不过,越来越多的学者将他们的注意力指向了第三个罪魁祸首:肠道菌群。这些微生物和它们的细菌基因组(也称微生物组)被越来越多的学者当做是各种疾病的重要的治病因素,包括消化道疾病和诸如发炎性肠道疾病所导致的肥胖。事后看来,这没有什么可惊讶的,因为在自然界中这种共生关系无处不在。这篇文章的主要内容就是要详细说明,肠道菌群是如何导致肥胖症和2-型糖尿病发生的。 人体的肠道菌群:迄今为止,我们对人类肠道菌群的认识一直被技术问题所限制。尽管占很大一部分主导地位的肠道菌群还不能被我们所熟知,以16S核糖体RNA为基因基础的方式的发展仍然促进了细菌的鉴定和分类的进步。 人体肠道内含有大量的微生物,其中菌群占主导地位也占绝大部分。整体而言,微生物组是人类基因组的100多倍。因此,肠道菌群可被视为一个'exteriorised器官的代谢,这种代谢有助于整体代谢,同时也有助于将食物转化为营养和能源。这个至少由十的十四次幂个微生物组成的群体是以厌氧微生物为主的,同时由500到1000个不同的物种组成。菌群分为三类,厚壁菌门(革兰氏阳性),杆菌门(革兰阴性)和放线菌(革兰氏阳性),三者同时主宰着成年人体内的肠道菌群。厚壁菌门是最大的细菌门,并包含超过200个属,包括乳酸菌,支原体,芽孢杆菌和梭菌。杆菌门(约20属含)和放线菌(革兰氏阳性)也属于肠道内的主导菌群,但是后者经常被RNA序列所忽略,只能通过原位杂交(荧光检测)才能测得。 胎儿在子宫是不育的,但在生命的第一年,婴儿的肠道由不育状态发展到几乎和成年人一样的拥有密集且混合的微生物的状态。随着出生后迅速成长,细菌从母体和周边环境植入到婴儿的肠道内。在此之后,接种的微生物迅速变化且主要受饮食的影响。4岁时,宿主肠道内的菌群已完全成熟。微生物的最终组成受宿主基因型、接种过程、宿主生理特征和内环境因子的共同影响。整个遗传如多项研究过程所示,不仅形成了完整的个体同时对核心微生物的组成也有影响。例如,分居的同卵双胞胎的微生物,比无亲缘关系的同类微生物,相似程度要高很多。相反,环境因素似乎不是很重要,因为亲本在微生物群落里与其它个体相比并没有更大或者更显著的相似性,除非这对亲本生长在相同的环境下并且具有相似的饮食习惯。 微生物对婴儿饮食结构的影响还不够明确,许多研究表明,微生物中双歧杆菌的含量相对于母乳喂养较低,但在其他的报告中却没有发现这种差异。成人体内微生物的转

1 肠道菌群和肿瘤代谢性疾病及精神性疾病

1肠道菌群和肿瘤、代谢性及精神性疾病 河南省新乡市第一人民医院 453000 姜秀菊王利江 Abstract:The human gut harbours a vast number of bacteria—the microbiota.The gut microbiota can modulate host physiology,metabolism and immune system through gut—host interations.Rencent studies show that gut microbiota can affect obesity ,diabetes and other metabolic diseases;it also makes contribution to mental diseases like anxiety and depression.and could thus considered to new approaches for prevention and treatment for those diseases.This review will discuss rencent studies about relationships between gut microbiota,neoplasm,metabolic and mental diseases. Key word:microbiota,metabolism,diabetes,anxiety,depression. 人类肠道聚集着大量细菌,即肠道菌群。肠道菌群通过菌群-机体之间的相互作用,调节机体生理、代谢和免疫系统。最近研究显示肠道菌群可以影响肥胖、糖尿病及其他代谢性疾病,菌群的变化可以通过菌群-肠道-脑轴系统作用于大脑,引起精神性疾病如焦虑和抑郁。同时肠道菌群也可为这些疾病的预防和治疗提供新的策略。本文就最近关于肠道菌群和肿瘤、代谢性及精神性疾病的研究综述如下。 关键词:菌群,代谢,糖尿病,焦虑,抑郁。 前言 人类肠道于胎儿时期是无菌的,在出生后经过菌群的建立与演替,到2-3岁时逐渐形成了以厌氧菌占绝对优势,需氧菌占劣势的生态格局,对于一个健康人体来说将终身不变。至此人类肠道聚集着近1015个细菌,它们可以影响人的生理、代谢、营养及免疫功能[1-3],最近的新技术进展如分子生物学、宏基因组学方法使人们对肠道菌群的结构和功能有了更进一步的认识。菌群的门类中,厚壁菌和杆菌约占肠道菌群的70%-75%,而变形菌,放线菌,梭菌及疣微菌所占比例相对较小。菌群是一个动态体并受许多因素的影响,如基因、饮食、代谢、年龄、分布、抗生素的使用和应激等。这些主要菌群的动态变化和多样性影响着人类的健康和疾病,如肠道菌群紊乱可以引起感染性疾病和胃肠道疾病,如炎性肠病。肠道菌群也可以通过自主神经系统(autonomic nervous system,ANS),肠道神经系统(enteric nervous system,ENS),神经内分泌系统和免疫系统而作用于大脑,再通过神经和内分泌轴的作用引起相应的疾病。 1 肠道菌群和肿瘤 过去几十年内肥胖在全球越来越普遍,越来越多的研究显示它是一些癌症的主要危险因素。虽然有些报道认为一些因素参与了肥胖相关性癌的发展,但其具体机制尚不清楚。有研究显示饮食所致的肥胖和遗传性肥胖可以使肠道菌群发生改变,损伤DNA的肠道细菌代谢产物--致癌去氧胆酸水平升高,致癌去氧胆酸的肝肠循环刺激了肝脏星状细胞衰老相关分泌表型(Senescence-Associated

炎症性肠病的肠道菌群变化_杨海静

国际消化病杂志 2013年4月 第33卷 第2期 Int J Dig Dis,April 25,2013,Vol.33,No.2·综述· 炎症性肠病的肠道菌群变化 杨海静 钟 良 摘要:炎症性肠病(IBD)是一种慢性非特异性肠道炎性疾病,其确切病因及发病机制至今仍不清楚。近年来肠道菌群与IBD发病的关系日益受到关注,多项证据表明IBD患者存在肠道菌群紊乱。此文就IBD患者肠道菌群变化及益生菌在IBD中治疗作用的研究进展作一综述。 关键词:炎症性肠病;肠道菌群;益生菌 DOI:10.3969/j.issn.1673-534X.2013.02.016 作者单位: 200040 上海,复旦大学附属华山医院消化内科 通信作者:钟良,Email:zhongniping @163.com 炎症性肠病( IBD)是一类病因和发病机制尚不十分清楚的肠道炎性疾病,包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。IBD的发病机制涉及遗传易感性、免疫异常、环境因素和肠道菌群改变等多个方面。至今为止,尽管很多研究着眼于调查一些微生物与IBD的关系,但并未证明引起IBD的特定病原体,尚未发现特异的细菌与IBD的发病有直接关系。目前研究的重点放到了肠道菌群的动态变化上。 1 肠道菌群的基本情况及其生理作用 消化道内的所有菌群在一定范围内波动并保 持着相对稳定的平衡状态,称为肠道微生态平衡[ 1] 。胃、十二指肠及空肠内细菌的种类和数量较少,而结肠内菌群最多;这些肠道菌群由厌氧菌、兼性厌氧菌和需氧菌组成,乳酸杆菌和双歧杆菌约占肠道细菌总数的90%以上, 是肠道菌群的主要成员,并与宿主终生相伴[ 2] 。胃肠道正常菌群对宿主的作用是:(1 )营养作用。肠道中的正常菌群能合成某些维生素,还能产生某些酶类,参与营养物质代谢[ 3] 。(2 )防御作用。正常菌群定植在胃肠道黏膜和肠道内容物中,形成微生态平衡,有效阻止病菌和病毒 等外界微生物的入侵和繁殖[4,5] 。(3) 免疫调节作用。(4)促进生长、抗衰老及抑制肿瘤作用。由此可见,胃肠道正常菌群参与人体的生理、生化、病理和药理过程,与人体形成相互依存、相互受益、相互协调又相互制约的动态平衡统一体,实际上已成为宿主生命必须的组成部分。 2 IBD的菌群变化 研究发现,IBD患者的粪便和肠道黏膜菌群组成与正常人有显著不同。在正常对照组肠道组织中,菌群的多样性较高 [6] ,优势菌群占到了全部菌群 的90%;而在IBD组的肠道中, 菌群多样性较低,且病原菌的比例较高,几乎占30%[2,7]。更有研究[8 ] 指出,CD患者肠道菌群的多样性远比UC患者更低。IBD患者的肠道菌群总数量也发生了变化, 目前相关研究并未得到统一的结果。Ott等[9]研究显 示,UC组肠道菌群总数量较正常对照组下降; 而Fy derek等[10] 研究则显示,IBD组的黏膜相关细菌总数高于正常对照组(P=0.049)。IBD患者肠道 发生了微生态失衡,即有害菌超过有益菌,IBD患者肠黏膜的黏附细菌浓度≥109 /ml ,以脆弱类杆菌和肠杆菌为主,占60%以上,而真杆菌则不到30%[11] 。进一步研究发现,IBD患者的肠道免疫系 统对肠道内已发生变化的菌群不能耐受。肠屏障 功能受损,通透性增高,肠腔内的抗原、内毒素等促炎物质进入肠黏膜固有层, 可诱发免疫反应,最终引起IBD的发生[1 2] 。2.1 肠道菌群在IBD发病中的作用 IBD的发病涉及环境、遗传易感性和免疫异常,发病的触发点可能是肠道内致病菌与正常细菌比例失调。诱发肠道炎性反应的因素有:(1)肠道内致病菌增多,分泌的肠毒素使肠上皮通透性增高;(2 )致病菌分泌免疫抑制性蛋白,导致黏膜免疫失调;(3)致病菌直接侵袭、损伤肠上皮细胞;(4)某些过度生长的细菌影响肠上皮细胞的能量代谢,导致 上皮细胞损伤[13] 。免疫缺陷IBD模型在肠道无菌环境下不发生肠道炎性反应[ 14] ,但在恢复正常肠道菌群状态时则出现肠道炎性反应[15,16] ;大量研究证 明,IBD患者的炎性病变通常优先发生于细菌含量 较多的肠段[17,18] ;这些均表明肠道菌群是形成IBD 的必需条件。 2.2 UC的肠道菌群变化 越来越多的研究认为,免疫调节紊乱是UC关 键的直接发病机制, 而肠道菌群是这种免疫损伤过程的重要激发因素。UC患者的肠道菌群发生了重 · 421·

合理使用抗生素预防肠道菌群失调

合理使用抗生素预防肠道菌群失调? 正常大肠内每克粪便中含有107~1012个微生物,在大便正常菌谱中,常住菌占90%以上,其中普通大肠杆菌与肠球菌各占一半,过路菌(如类大肠杆菌、产气杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、肺炎杆菌)不超过10%,芽胞菌与酵母菌虽也称为常住菌,但数量不超过总菌数的10%。各菌群间按一定比例组合,互相制约,互相依存,在质和量上形成一定的生态平衡。 若机体的内外环境发生某些变化,如抵抗力降低或长期大量使用广谱抗生素及激素时,可使正常菌群被抑制,耐药的过路菌过量繁殖,导致过剩菌(包括过路菌、芽脑菌、酵母菌)繁殖显著超过正常值的40%以上,则引起肠道食物的分解紊乱,出现肠道菌群失调症状,表现为便次增多,水样便、粘液便或脓血便等,通常伴中下腹阵发性疼痛,还常伴里急后重、排便不尽或排便窘迫感。 预防肠道菌群失调的关键是合理使用抗生素。严格掌握适应症,避免滥用或长期使用,可用可不用者不用,可用窄谱则不用广谱。对年老体弱、患有慢性消耗性疾病者,使用抗生素或者激素时最好能作药物敏感试验,选择最敏感的抗生素。同时,少吃不利于双歧杆菌生长的高蛋白、饱和脂肪类食品,而应多吃富含维生素与纤维素的蔬菜、水果、薯类、豆类、全麦类等食物,以抑制有害菌群增殖。可常饮牛奶,或适当服用蜂乳、人参等,这些食品中均含有较多的双歧因子,有利于双歧杆菌“壮大阵容”。一旦确诊为肠道菌群失调,首先要停用抗生素或激素。有条件者进行菌群分析,以了解为何种致病菌,再根据药物敏感试验选择适宜的抗生素来减轻症状,缓解病情。 三类腹泻不吃抗生素 腹泻很多情况是因为吃了不干净的食物,或起居不慎,胃肠受凉而引起腹泻。腹泻不仅会使消化功能降低,还会丢失大量水分和营养物质。然而专家指出,治疗腹泻切勿乱用抗生素,只有细菌感染的腹泻如痢疾、霍乱等才需要用相应的喹诺酮类抗菌药来治疗,其他类型的腹泻则不必服用抗生素。 拉肚子不要马上吃止泻药 北京宣武医院消化内科副主任医师曹涛大夫说,门诊中多数腹泻病例都是病毒引起的,细菌感染的比率反而较低。对于病毒性感染目前无特效药物,在治疗时以对症处理为主,通常病程比较短,可以自愈。不过,不论是病毒或细菌造成腹泻的症状都类似,许多人一拉肚子就服用止泻药了事,可能导致更严重的胀气或肠阻塞。肠炎、痢疾是细菌引起的肠道感染,所引起的腹泻是肠道受到细菌毒素的刺激而作出的反应,它可排除毒物及细菌毒素,具有保护意义,在这种情况下,不能用止泻药,而应首先给予抗菌治疗,如服用氟哌酸、奥氟星、利氟星等药物。 但剧烈而持久的腹泻,将导致脱水和电解质紊乱,此时,可在病因治疗的同时,适当给予止泻药。所以,不能一见腹泻就给予止泻药治疗,应根据具体情况,针对病因加以治疗。一般而言,止泻药主要用于非细菌性引起的腹泻。 细菌感染腹泻才用抗生素 秋季腹泻大多是由病毒引起的,少部分是由细菌感染引起腹泻。感染性腹泻比较多的情

药物在肠道中的菌群代谢

药物在肠道中的菌群代谢 摘要 人体肠道内寄居的大量共生微生物可以通过多方面作用影响人体健康,特别是肠道内菌群的代谢作用,及与人体自身代谢的交互作用在人类的健康促进与疾病的发生、发展中起着重要作用。肠道菌群的代谢流程与宿主的代谢流程存在交汇与互补的情况,即交互式代谢(metabolic exchange)和共同代谢(co-metabolism)。这种相互作用与许多人类疾病的发生、发展有着重要联系,但我们现在对此却知之甚少。由于这种代谢上的关联,肠道菌群对药物在宿主体内的吸收、代谢、毒理存在显著影响。这提示我们在设计个性化医疗时需充分考虑个体间肠道菌群的差异性。 关键字:药物;菌群;肠道代谢

Abstract Human gut a large number of alien symbiotic can influence through various human body health, especially intestinal flora metabolism, and with the interaction of the human's metabolism in human health promotion and the happening of the disease, developing plays an important role. The intestinal flora metabolism process with the host in the process the metabolism of the intersection and complementary, is interactive metabolism (metabolic exchange) and common metabolic (co-metabolism). This kind of interaction and many of human diseases occurrence, development has important link, but we know little about it now. Because the metabolism of the association, the intestinal flora on the drug in the host of the body absorb, metabolic and therapeutic effects are significant. This suggests that we design personalized medical need to fully consider the individual differences between intestinal flora.

调节肠道菌群的功能性食品

调节肠道菌群的功能性食品 内容 1.肠道主要有益菌及其作用 2.具有调节肠道菌群功能的物质 第一节概述 人体和动植物体一样,按生态学(ecology)规律在一定的生态环境(ecological environment)中生活,机体与机体外环境生态间或与机体内定居的微生物群之间的关系,分别属于外生物态学或宏观生态学(macroecology)和内生态学或微观生态学(microecology)。为着本文的目的,我们只讨论微观生态学的一些方面。 一、肠道微生态 1. 肠道微生态简介 在长期的进化过程中,宿主与其体内寄生的微生物之间,形成了相互依存互相制约的最佳生理状态,双方保持着物质、能量和信息的流转,因而机体携带的微生物与其自身的生理、营养、消化、吸收、免疫及生物拮抗等有密切关系。 有学者曾提出,一个健康人全身寄生的微生物(主要是细菌)有1271g之多,其中眼1g、鼻1g、口腔20g、肺20g、阴道20g、皮肤200g,当然最多的还是肠道,达1000g,总数为100万亿个(1014),相当于人体细胞数(1013)的10倍。在人体微生态系统中,肠道微生态是主要的,最活跃的,一般情况下也是对人体健康有更加显著影响的。 2.人体肠道菌群及其构成 人类肠道菌群约有100余种菌属,400余菌种,菌数约为1012~1013个/g粪便,占干粪便重1/3以上,其中以厌氧和兼性厌氧菌为主,需氧菌比较少。形态上有拟杆菌、球菌、拟球菌和梭菌。这些细菌产生各种酶,起着对人体有益、无关和有害的作用,有的是肠道定植菌,有的只是一时的过路菌。肠道是一个细菌的寄宿地或者说是一个发酵车间。在人体功能与饮食或药物影响下产生的肠道环境条件的改变,肠道菌群的构成与数量也随之而变化。从而也对机体健康,首先是肠道功能产生重要影响。因而人们要研究并力求保持对人体健康最佳的肠道菌群构成,这便是本节及有关章节的阐述的主要问题。 婴儿在出生之前的肠道是无菌的。在出生同时,各种菌开始在婴儿的肠道内繁殖。最初是大肠菌和肠球菌、梭菌占主体,出生后5天左右,双歧杆菌开始占优势。在婴儿期双歧杆菌保持者绝对优势的状态,母乳喂养儿之所以抗病力强,其理由之一即为肠道内双歧杆菌占绝对优势而起到防御感染的作用。 在婴幼儿期占绝对优势的双歧杆菌从断奶开始直到成年期渐渐显示出减少的趋势,类杆

肠道菌群与粘膜免疫系统

肠道菌群与粘膜免疫系统 Michael H.Chapman , Ian R.Sanderson 英国伦敦大学Barts & The London,圣玛丽医院成人及儿童胃肠病科, Turner Street, 伦敦 E1 2AD ,英国 前言 出生时胃肠道是无菌的,但很快有种类繁多的细菌定植,因此成为人体接触病原微生物的首要部位,甚至90%的微生物是通过胃肠道进入人体的。胃肠道最主要的功能在于摄取营养和维持体液的平衡以驱除有害的微生物和其它一些毒素物质。我们就胃肠道粘膜免疫系统的基本组成及病原微生物如何与其和肠道功能的其它方面相互作用进行综述。 肠道的正常菌丛 出生时胃肠道的粘膜免疫系统的活性较低,与成年人比较淋巴细胞和Payer斑都较少。出生后经口菌群定植很快发生。肠道菌群在不断地发生变化直到成年才变得稳定,且会随着饮食结构的改变而发生变化。例如,母乳中IgA水平在婴儿期就起着非常重要的作用。 胃肠道的菌群总量是非常大的,近50%的粪便是细菌,约为1012/克。随着胃肠道的长度发生变化,其细菌数目和种类也不同。除口腔外,菌落随着胃肠道的延伸而逐渐增多,而胃和近端小肠却只有少量的以革兰氏阳性为主的细菌。菌群在小肠远端和结肠变成一个非常复杂的微生物环境。这些区域也正是炎性肠疾病(IBD)最容易受累的部位,这使我们推测粘膜免疫系统对胃肠道菌群的无效或不正常的反应在这些疾病的发病机制中扮演了非常重要的角色。 胃肠道的菌群总量是非常大的,粪便中近50%是细菌,约为1012/克粪便 由于许多方面的原因定义正常的肠道菌群是非常困难的。已知有超过500种不同种类的微生菌群在肠道定植,在回肠末端及结肠部的主要定植菌群包括乳酸杆菌、双歧杆菌、肠球菌和拟杆菌[1-2]。由于许多菌群无法在体外进行培养因而对其研究也一度受到阻碍,近来,借助于新的研究方法如变性梯度凝胶电泳(DGGE)和荧光原位杂交(FISH,利用菌群特异性探针对其进行组织定位)使对这些菌群研究取得重大进展。肠腔和其相关联的粘膜上微生物菌群的数量和类型也是有差别的[3]。粘膜相关菌

肠道菌群失调症的研究进展

肠道菌群失调症的研究进展 王晓华1a,夏文涵1b,王晓刚2,黄广萍2 (1.南昌市卫生学校a.免疫及微生物教研组; b.解剖教研组,南昌330006; 2.南昌市第一医院检验科,南昌330008) 关键词:肠道菌群;肠道菌群失调症;研究进展 中图分类号:R446.5 文献标识码:A 文章编号:1009-8194(2007)08-0136-03 健康人群的胃肠道内寄居着种类繁多的微生物,这些微生物被统称为肠道菌群[1]。种类不同的肠道菌群按一定的比例组合,各菌间互相拮抗,互相协同,在质和量上形成一种动态生物平衡,一般情况下,肠道菌群与人体和外部环境保持着一个平衡状态,对人体的健康起着重要作用。但在某些情况下,这种平衡可被打破形成肠道菌群失调,引发疾病或者加重病情,引起并发症甚至发生多器官功能障碍综合征和多器官功能衰竭[2]。这种由于敏感肠菌被抑制,未被抑制的细菌便乘机繁殖,从而引起菌群失调,导致其正常生理组合被破坏,产生病理性组合,引起临床症状就称为肠道菌群失调症[3](alteration of intestina flor a)。近年来因肠道菌群失调而导致临床发病的机率约为2%~3%。为更好的预防和治疗因肠道菌群失调而致的不良后果,本文针对肠道菌群的特点与机能、肠道菌群失调症病因病理学改变、分类、检查、治疗和预后等相关研究作如下综述。 1 肠道菌群特点 肠道内的细菌是一个巨大而复杂的生态系统,一个人的结肠内就有400个以上的菌种,从口腔进入胃的细菌绝大多数被胃酸消灭,剩下的主要是革兰阳性需氧菌[4],胃内细菌浓度<103 10-3CF U/L(CFU:colony form ing unit菌落形成单位)。小肠菌的构成则介于胃和结肠之间。学者们为了将研究更为细致化,按照Dubos法将主要菌种如类杆菌属,双歧菌属和真杆菌属等根据其存在模式分成三大类:(1)与宿主共生状态的原住菌(autochlho no us m icrobio ta);(2)普遍存在于某种环境的普通菌(nor mal m icrobito ta);(3)偶然进入宿主的病原菌(pathog ens)。依照肠道菌群所持有合成维生素,协助营养素的消化和吸收,产生糖皮质激素作用增强因子,产生过氧化氢、硫化氢及其各种酸、抗生素等物质并结合其对宿主免疫机能的影响力,在机体感染防御中起积极作用这一生理学机能,我们不难理解肠道菌群具有相互影响的特点,任何打破其内外环境的举措都可导致菌群的失调。 2 肠道菌群失调症的发病机制 2.1 病因学 1) 饮食因素:运用测定细菌酶类的方法研究菌丛代谢活性的结果表明,饮食可使粪便菌丛发生明显改变。无纤维食物能促进细菌易位。G unffip等[5]用大鼠作试验研究,结果表明食物纤维能维持肠道菌群正常生态平衡,且细菌代谢纤维的终产物对小肠上皮有营养作用,纤维能维持肠黏膜细胞的正常代谢和细胞动力学。M acF ie[6]报道加入纤维的低渣饮食对保存肠的结构和功能有好的效果,纤维的保护作用是否通过直接刺激肠黏膜或诱导释放营养性胃肠激素尚不清楚。食物纤维能减少细菌易位,但不能使屏障功能恢复至正常。 2) 菌丛的变化因素:菌丛组成可因个体不同而存在差异,但对同一个人来说,在相当长的时期内菌丛组成十分稳定。每个菌种的生态学地位由宿主的生理状态、细菌间的相互作用和环境的影响所确定[7]。在平衡状态下,所有的生态学地位都被占据。细菌的暂时栖生可使生态平衡发生改变。 3) 药物的代谢因素:肠道菌丛在许多药物的代谢中起重要作用[8],包括乳果糖、水杨酸偶氮磺胺吡啶、左旋多巴等。任何抗生素都可导致结肠菌丛的改变,其取决于药物的抗菌谱及其在肠腔内的浓度。氯林可霉素和氨苄青霉素可造成大肠内生态学真空状态,使艰难梭菌增殖。应用甲氰咪胍等H2 受体拮抗剂可导致药物性低胃酸和胃内细菌增殖。 4) 年龄因素[9]:随着年龄的增高,肠道菌群的平衡可发生改变,双歧菌减少,产气荚膜梭菌增加,前者有可能减弱对免疫机能的刺激,后者导致毒素增加使免疫受到抑制。老年人如能维持年青时的肠道菌群平衡,也许能够提高免疫能力。 5) 胃肠道免疫功能障碍因素[10]:胃肠道正常免疫功能来自黏膜固有层的浆细胞,浆细胞能产生大量的免疫球蛋白,即分泌型IgA,此为胃肠道防止细菌侵入的主要物质。一旦胃肠道黏膜合成单体,或双体Ig A,或合成分泌片功能发生障碍,致使胃肠道分泌液中缺乏分泌型Ig A,则可引起小肠内需氧菌与厌氧菌过度繁殖,从而造成菌群失调,引起慢性腹泻。无症状的Ig A缺乏者,小肠内菌群亦可过度繁殖。新生儿期菌群失调发生率较高,亦可能与免疫系统发育未成熟或不完善有关。 2.2 病理改变 1) 细菌生长过盛:胃肠道的解剖和生理学异常会导致近段小肠内结肠型丛增殖,而出现各种代谢紊乱[11],包括脂肪泻,维生素缺乏和碳水化合物吸收不良。并可伴发生于小 收稿日期:2007-06-04

肠道菌群与中草药有效成分代谢_史同瑞

作者简介:史同瑞(1965-),男,研究员,从事动物药品研究与开发,Email:systr@sina.com 通讯作者:史同瑞·综述· 肠道菌群与中草药有效成分代谢 史同瑞,刘宇,王爽,王岩,李丹,朱丹丹 黑龙江省兽医科学研究所,黑龙江齐齐哈尔161006 摘要:近年来,肠道菌群与中药有效成分代谢已成为众多学者研究的热点,本研究综述了肠道菌群对中药有效成分代谢转化、吸收利用的研究概括,以及中草药对肠道菌群的调理作用。 关键词:肠道菌群;中草药;代谢 中图分类号:R378文献标志码:A文章编号:1005-376X(2014)04-0479-04 DOI编码:10.13381/j.cnki.cjm.201404030 The interaction of intestinal microflora and metabolism of effective ingredients from Chinese herbal medica SHI Tong-rui,LIU Yu,WANG Shuang,WANG Yan,LI Yang,Zhu Dan-dan Heilongjiang Institute of Veterinary Medicine Science,Qiqihaer161006,China Corresponding author:SHI Tong-rui,Email:systr@sina.com Abstract:In the recent years,the interaction of intestinal microflora and metabolism of effective ingredients from Chinese herbal medica has become the hot research topics of many scholars.The paper summarizes the research on the effective of intestinal bacterial on the metabolism,absorption and utilization of active components of traditional Chinese medicine,and the conditioning effects of chinese herbs on intestinal bacterial. Key words:Intestinal microflora;Chinese materia medica;Metabolism 传统中草药的剂型主要有丸剂、散剂、粉剂和汤剂,用药途径多以口服为主,口服中药在体内的代谢主要包括肝脏代谢和肠内菌群代谢。中药通过消化道必然要经受胃肠道酸碱环境、内源性生物分子、胃肠酶系、肠道微生物及其代谢酶等因素的影响,并发生一系列的代谢或转化反应,其中,肠道微生物及其代谢酶的作用尤为重要。 近年来,国内外学者对肠道菌群在中药代谢过程中的作用开展了大量的研究工作,并取得了一定的成果。肠道菌群庞大,中药成分丰富,肠菌产生的酶与中草药作用可产生次生代谢产物,在肠菌自身代谢过程中也会产生乳酸、生物活性物质等次生代谢产物,而肠菌的次生代谢产物与中药某些成分又能发生反应,形成新的化合物,使中药药性发生改变,同时中草药对肠菌的生长代谢也会产生影响,因此,肠道菌群与中草药的相互作用机制及中草药药代动力学相当复杂。本研究综述了肠道菌群对中药成分吸收代谢的作用,以及中草药与肠道菌群的相互影响。 1中药成分与降解转化 中草药为天然植物,富含多种化学成分,除含生物碱、多糖、甙类、鞣质、酶等具有治疗价值的有效成分外,还含有蛋白质、氨基酸、多糖、脂类、微量元素、维生素等营养活性物质,因此,中草药尤其是复方中药具有多种营养和药理效应。中草药化学成分复杂,可谓有机物与无机物、分子态与离子态、大分子与小分子、结合体与游离体共存,多数成分均可能具有生物活性,因此,中药发挥疗效是对机体机能多成分、多靶点复合调节作用的结果。 中草药大多数有效成分均包裹在植物细胞内,由于植物细胞壁的阻碍作用,大量有效成分难以释放,因而导致中草药见效慢,使用剂量大。中草药成分发挥药效首先应突破植物细胞壁的阻碍,这就需要在纤维素、木质素等降解酶的酶解作用下才能实现。在中草药活性成分中仅有较小部分可以原形直接被吸收利用,由于大多数成分均为前体活性成分,并不能被机体直接吸收进入血液循环发挥药效,因