高考复习历史近代史专题素材:海洋与海权意识

专题:海洋和海权意识

“谁控制了海洋,谁就控制了世界”。——西塞罗

海洋文明是一种多元的文明,而且从历史的发展趋势来看,海洋文明是国家的发展趋势。海洋文明的精髓在于开放性和兼容性,人类文明的进步离不开学习和吸收。

热点:一带一路

世界:大国围绕海洋权益的争夺、

世界经济中心的转移—太平洋时代的来临:

美国:亚太再平衡战略\ 日本:制造岛屿争端

俄罗斯:关注度增强\ 东盟:制造岛屿争端

中国:三海两洋危机、建设海洋强国战略、

三海:南海:东盟借力美国再挑南沙争端

黄海:中朝韩的关系,美韩日军演

东海:日本与中国钓鱼岛事件

两洋:北太平洋、印度洋---经济生命线

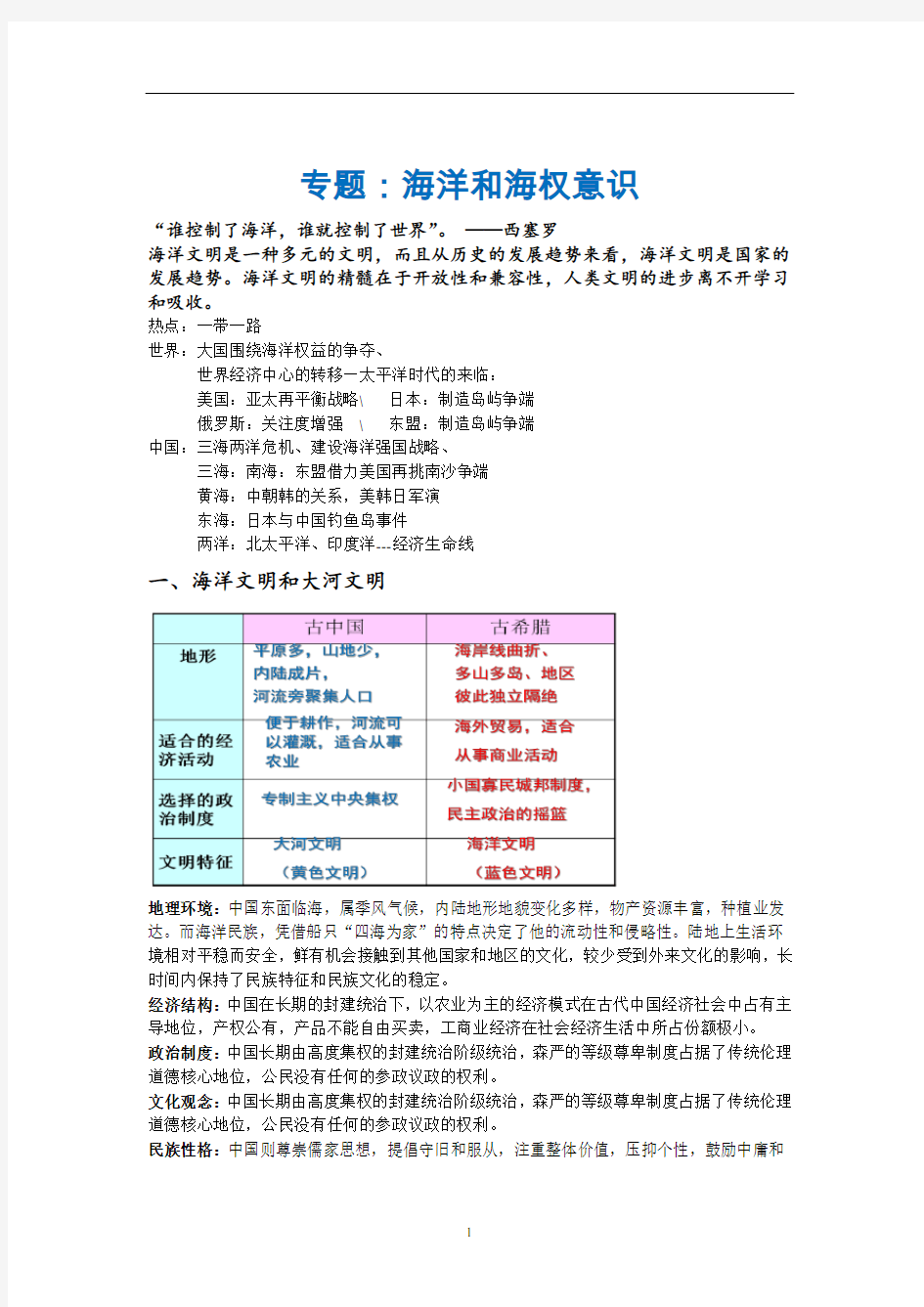

一、海洋文明和大河文明

地理环境:中国东面临海,属季风气候,内陆地形地貌变化多样,物产资源丰富,种植业发达。而海洋民族,凭借船只“四海为家”的特点决定了他的流动性和侵略性。陆地上生活环境相对平稳而安全,鲜有机会接触到其他国家和地区的文化,较少受到外来文化的影响,长时间内保持了民族特征和民族文化的稳定。

经济结构:中国在长期的封建统治下,以农业为主的经济模式在古代中国经济社会中占有主导地位,产权公有,产品不能自由买卖,工商业经济在社会经济生活中所占份额极小。

政治制度:中国长期由高度集权的封建统治阶级统治,森严的等级尊卑制度占据了传统伦理道德核心地位,公民没有任何的参政议政的权利。

文化观念:中国长期由高度集权的封建统治阶级统治,森严的等级尊卑制度占据了传统伦理道德核心地位,公民没有任何的参政议政的权利。

民族性格:中国则尊崇儒家思想,提倡守旧和服从,注重整体价值,压抑个性,鼓励中庸和

谐。中国人凡事不喜争论,视谦恭为美德。中国人以感性思维见长,注重个人道德修养,尊崇先知和权威,缺少逻辑的系统思想,类比多于推理。

二、近代人类对海洋的认识和开发

中世纪之前,人类对于海洋的认识是模糊的,只是简单的靠海吃海与近海航船。到了近代,由于资本主义生产关系的出现,西欧人企图从东方寻求黄金以积累资本,寻求市场以扩大生产于是出现了著名的航海运动。这是人类海洋观念的第一次本质性的飞跃。

世界大航海的结果是发现了新大陆,开辟了新航路,进行了环球航行,扩大了世界市场,增加了商品流通的范围,促进了商业的革命性变化,助长了资产阶级的发展,开始了近代的殖民掠夺,推动了西欧资本主义经济的发展,他们通过海洋这个宽阔的跳板扩展到了全世界,从而使西欧在近代的政治、经济、文化竞争中后来居上,独领风骚,人类的一个崭新时代呼之欲出---北大西洋时代

人类海洋观念的第一次飞跃,虽然是显著的进步,是本质性的飞跃,但是人们对于海洋的认识与实践还主要限于海洋的表面,着重于海洋上的交通运输。随着科学技术的发展,人们对海洋的认识逐步深化,海洋呈现在人们眼前的形象不仅是世界交通的重要通道,而且越益显示出丰富的资源与广阔的活动场所,海洋观念飞跃为“海洋是人类生存与发展的重要空间”这在客观上为人类进一步走向海洋创造了条件。当人们感到陆地资源与活动场所日趋不足之时,又产生了寻找新的资源与活动场所的主观愿望。客观条件与主观愿望的结合,促使了人类海洋观念的第二次飞跃。---太平洋时代

三、“海权”:最早为修昔底德首创

美国思想家马汉将“海权”理论系统化,他认为“海权包括凭借海洋或通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西,是国家兴衰的决定性因素”。

⑴狭义上的海权,即通过各种优势力量来实现对海洋的控制。即以军事力量为主。

⑵广义上的海权,不仅包括强大的海上力量,还包括那些维持国家经济繁荣的其他海洋因素。其中主要包括:

①海洋经济,也就是生产、航运和殖民地。

②海上霸权,即海洋经济的保护手段。

马汉的“海权论”:

商船队是海上军事力量的基础;海上力量决定国家力量,谁能有效控制海洋,谁就能成为世界强国;要控制海洋,就要有强大的海军和足够的海军基地,以确保对世界重要战略海道的控制。

材料:近代以来,中日两国均开始筹划海防。李鸿章认为:“我之造船,本无驰骋域外之意,不过以守疆土、保和局而已”。明治维新时期,日本人认为,兴办海军“用以压制强敌,扩大我国数千年悠久历史之影响,耀皇威于四海,这才是最紧急最重要的国务”;一旦战争爆发,海军将以“歼灭敌舰队,控制敌海面”为首要作战任务。

根据材料,概括中日两国关于海防的观点;(4分)结合所学,分别说明近代中日两国筹划海防的背景及对中日关系的影响。(8分)

观点:中:消极防御,力保和局。日:主动进攻,争夺制海权。(4分)

背景:中国在两次鸦片战争期间均被列强从海上打开大门,被迫开展洋务运动;日本遭遇“黑船事件”,被迫向西方开放,并进行明治维新;明治政府在成立之初就确定了对外扩张的政策。(6分)

影响:日本发动侵略中国的甲午战争,日胜中败。(2分)

材料六(李鸿章)指出中国海防的重点为“直隶之大沽、北塘、山海关一带,系京畿门户,最为紧要”,……防敌兵沿海登岸,是外海水师铁甲船与守口大炮铁船皆断不可少之物”。他分析了闽、沪二局造船的情况,认为“以中国造船之银,倍于外洋购船之价,今急欲成军,须在外国定造为省便”,派中国学生工匠赴国外“学习造工,并讲求驾驶操练之法,俟成部后,配齐地位,随船回华,庶有实济。”

——《论清政府筹办海防》

根据材料并结合所学知识,概括李鸿章的海防主张。(8分)

主张:①海防重点应该在京畿地区;

②应该建立铁甲舰的近代海军,完善海防体系;

③舰只向外国购买;

④派遣留学生出国学习,培养海军人才。

材料八 21世纪在我国实施海洋战略,具有现实必要性和可行性。中国是世界人口的头号大国,陆地空间不足,资源有限,海洋是今后可持续发展的最后空间。台湾问题的和平解决,必须依赖强大的海上力量作为后盾。中国自北向南,完全处在由岛链形成的半闭海状态,没有强大的海洋力量,就无法保证安全的出海通道。……海上通道和能源安全保障将是21世纪初叶我国面临的又一个新问题。——《关于21世纪我国东部大海洋战略的思考》

结合材料和所学知识分析指出新中国成立后我国加强海军建设的重要意义。(6分)

意义:和平解决台湾问题;开发海上资源,促进中国经济发展;保障海洋通道安全,维护国家的海外利益。