第二单元大气复习提纲

第二单元大气复习提纲§2.1大气的组成和垂直分层

知识点一大气的组成

◆1、低层大气和干洁空气的组成

干洁空气:氮、氧、氩、二氧化碳、臭氧等低层大气水汽

固体杂质

◆2、大气各组成成分对生命活动和地理环境的影响

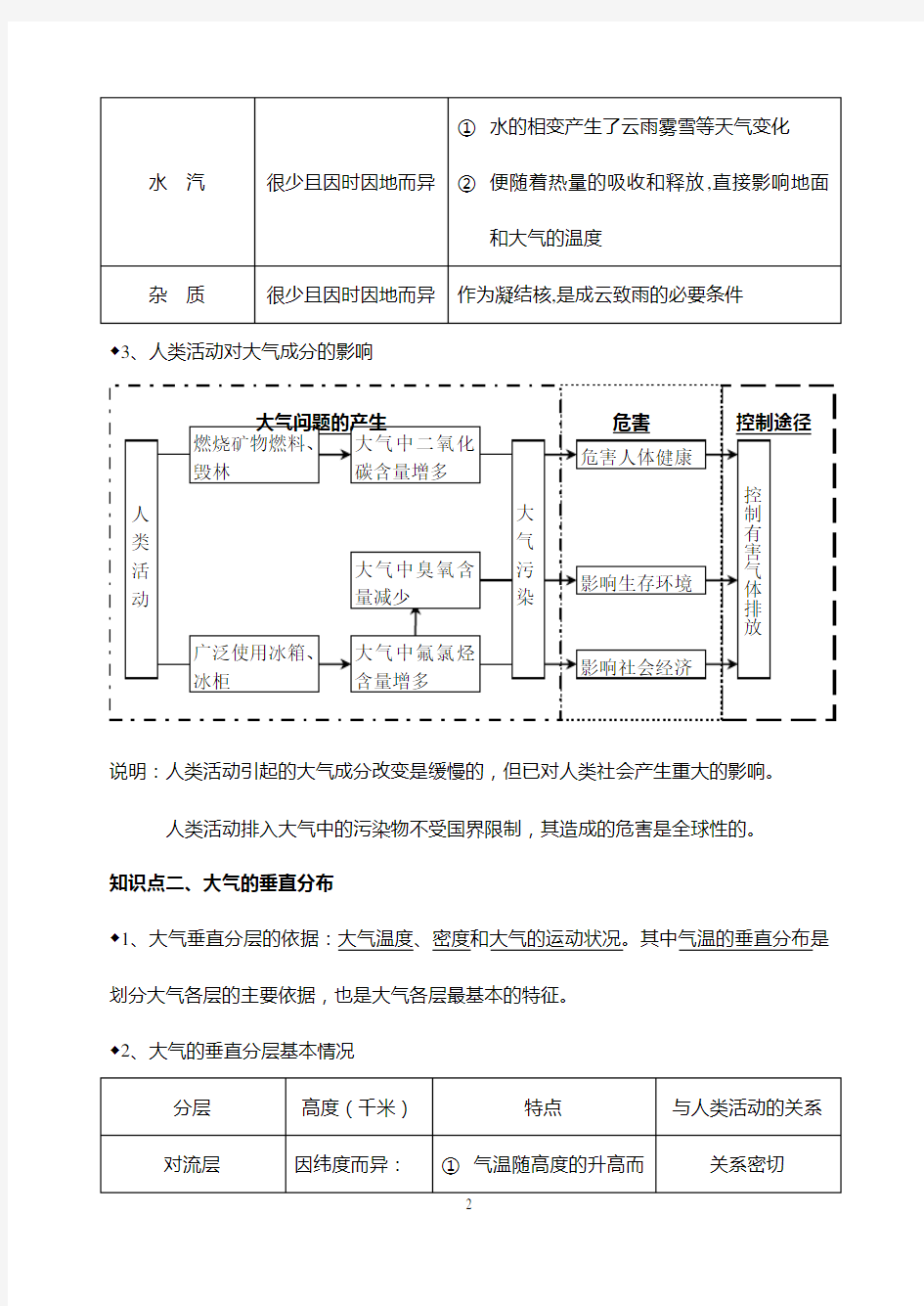

◆3、人类活动对大气成分的影响

说明:人类活动引起的大气成分改变是缓慢的,但已对人类社会产生重大的影响。

人类活动排入大气中的污染物不受国界限制,其造成的危害是全球性的。

知识点二、大气的垂直分布

◆1、大气垂直分层的依据:大气温度、密度和大气的运动状况。其中气温的垂直分布是划分大气各层的主要依据,也是大气各层最基本的特征。

◆2、大气的垂直分层基本情况

◆3、各层大气气温变化的原因

对流层:地面是大气的主要热源,离地越远,气温越低。

平流层:气温与地面基本无关,太阳辐射是其热源(臭氧吸紫外线增温)

◆4、逆温现象:在对流层,气温一般是随高度的增加而降低,但在一定条件下,也会出现气温随高度增加而上升的现象,称为逆温现象。

逆温现象抑制空气垂直运动,不利于污染物扩散,易产生大气污染事件。

逆温现象的产生有多种原因,其中以辐射逆温为主,即:地面因强烈辐射而冷却降温,

使得与之相邻的大气层温度也强烈下降,其速度超过了上部的空气降温速度而造成的。最有利于辐射逆温形成的条件是平静而晴朗的夜晚(有云和风都能减弱逆温)。一般清晨逆温层达到最厚,日出后地面温度上升,逆温层近地面处首先破坏,自下而上逐渐变薄,最后完全消失。此外,还有地形逆温。如在盆地与谷地中,由于山坡散热快,冷空气沿斜坡下沉,在盆地或谷地聚集,较暖的空气被抬升,形成地形逆温。洛杉矶便是这样,一年中有200多天的逆温现象。

§2.2 大气的热力状况

知识点一◆1、太阳辐射的波长范围及其辐射能量占太阳辐射总能量的百分比

◆2、长波辐射和短波辐射

由实验得知:物体温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之越长。太阳表面的温度高达6000K,其辐射能主要集中在波长较短的可见光部分,所以太阳辐射又称为短波辐射。而大气辐射、地面辐射,由于其温度较低,所以辐射能主要集中在波长较长的红外区,被称为长波辐射。

知识点二大气的热力作用

◆1、大气对太阳辐射的削弱作用

◆2、影响大气削弱作用的因素(影响太阳辐射强度大小的因素)

◆3、大气的温室效应

◆4、大气热力作用的意义

(1)减小了气温日较差

(2)是地球表面平均气温提高了33℃(由-18℃到15℃)且变化不大,形成适合人类生存的温度环境。

知识点三全球的热量平衡

◆1、全球的热量平衡

就整个地球多年的平均状况来看,地球(地面和大气)收入的热量和支出的热量是相等

的,即热量收支平衡。

◆2、全球热量平衡的意义

全球平均气温比较稳定,有利于人类的生存与活动。

◆3、人类活动对全球热量平衡的影响

全球热量平衡是相对的动态平衡。目前由于人类活动,使大气中的二氧化碳浓度不断升高,可能使全球热量收支失去平衡,导致全球气候变暖,进而引起一系列生态变化,出现一系列生态问题,并影响全球的经济结构。

问答题

◆1、为什么对流层大气增温的直接热源是地面,而不是来自大气对太阳辐射的吸收过程?答:对流层中的水汽和二氧化碳,主要吸收太阳辐射中波长比较长的红外线,而对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少。而地面辐射主要是红外线长波辐射。

◆2、你能解释“红灯停”的科学依据么?

答:红光波长较长,难被散射,穿透力强,以红灯为停止的信号灯更为醒目。

◆3、为什么一般情况下,一天之内早晨气温往往低于正午?

答:正午时太阳高度大,单位面积获得的太阳辐射能量多;太阳辐射经过的大气路程短,被大气削弱少。

◆4、为什么地面辐射和大气辐射是短波辐射?

答:地面及大气温度比太阳低得多,故地面和大气辐射的波长比太阳辐射长得多,其能量主要集中在红外线部分。

◆5、大气辐射和大气逆辐射有什么关系?

答:大气逆辐射是指向地面的大气辐射部分,大气辐射还包括射向宇宙空间的部分。◆6、云层有什么样的热力作用?

答:云层对太阳辐射有强烈的反射作用,同时也通过大气逆辐射对地面保温。大气逆辐射是大气辐射的一部分,全天之中都存在。而且白天气温高,大气逆辐射更强。只是白天由于太阳辐射的影响,考虑问题时主要侧重于云层对太阳辐射的削弱作用。在夜晚,由于没有太阳辐射,近地面气温主要受大气逆辐射强弱的影响,所以主要考虑云层对地面的保温作用。

◆7、为什么多云的夜晚比晴朗的夜晚温暖?

答:天空有云,特别是有浓密的低云时,大气逆辐射作用更强,所以多云的夜晚比晴朗的夜晚温暖。

§2.3 大气的运动

知识点一热力环流

◆1、概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。它是大气运动的一种最简单的形式。

◆2、形成

◆3、热力环流中气压分布特点和等压面的弯曲规律

①有关概念:气压是指单位面积上所承受的大气柱的重量。等压面是空间气压值相等的各点所组成的面。在同一海拔,等压面凸起的地方是高压区,等压面下凹的地方是低压区。

②热力环流中气压分布特点和等压面的弯曲规律::

a.近地面是低压的地方其高空一定为高压;而近地面是高压的地方其高空一定为低压,如图A与D。因此高空的等压面与地面的等压面的凹凸方向正好相反。

b.在同一水平面上,气压高的地方等压面上凸(如图中D),气压低的地方等压面下凹(如图中A)。

c.在垂直方向上,气压的值永远是近地面大于高空,如A处>D处。A处的气压与同一水平面比是“低”,D处的气压与同一水平面比是“高”。所以气压的高低应该是在同一水平面上进行比较。垂直方向上永远是“下高上低”。

◆4、热力环流的表现形式

①城市风:高空:城市吹向郊区

近地面:郊区吹向城市

②海陆风

白天:海洋吹向陆地——海风

夜晚:陆地吹向海洋——陆风

③山谷风

白天:山谷吹向山峰——谷风

夜晚:山峰吹向山谷——山风

知识点二大气的水平运动——风1、大气水平运动受到的作用力

风是这三种作用力共同作用的结果

2、高空中大气的风向

高空大气的风向,是水平气压梯度力和地转偏向力共同作用的结果(摩擦力很小,可以忽略),风向与等压线平行。北半球背风而立,高压在右侧,低压在左侧(如下图)。

3、近地面大气的风向

近地面大气的风向,是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用的结果,风向与等压线之间成一夹角。北半球背风而立,高压在右后方,低压在左前方。

4、一般摩擦力的影响可达离地面1500米左右的高度。在这个范围内,越往高空,风向与等压线之间的夹角将如何变化?(越往高空夹角越小。)风速如何变化?(越往高空风速越大。)

在相同的气压条件下,陆面上的风与海面上的风有何不同?(陆面上的风与等压线间的夹角大,风速小;海面上的风与等压线间的夹角小,风速大。)

5、实际大气中的风向

在实际的海平面等压线分布图上,等压线是弯曲的,形成一个个低压和高压中心。在气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用下,低气压和高气压的气流运动状

况。如表所示:

人教版初三化学上册第二单元复习

第二单元复习题 一、在实验室中我们常用燃烧红磷(或白磷)的方法来“测定空气中氧气含量”。 1、实验原理是: 。 2、能否改用木炭、蜡烛做燃料进行实验? ,理由是: 3、若改用其它可燃物来实验,在选择可燃物时必须考虑到的因素: 。 4、校化学学习小组的同学设计了如右图所示的装置,用白 磷燃烧来测定空中氧气的含量。 (1)他们将观察到哪些现象? (2)打开弹簧夹时,水为什么会沿着导气管流入集气瓶中? (3)从这个实验中,他们能得出哪些结论? (4)在该实验中红磷燃烧熄灭后,瓶中剩余气体主要是氮气,你还可以得出氮气具有哪些性质? (5)如果他们得到的结果中氧气含量小于理论值,试着帮他们分析一下产生误差的原因可能有哪些? 拓展(一)某同学为测定空气中氧气的含量,通过查阅资料, 获取的有关信息:白磷,有剧毒,易燃,燃烧所需的 最低温度为40℃;并设计了如下图所示的实验装置( 气密性良好):在燃烧匙内放入一粒白磷(适量), 迅速伸入容积为250mL 的锥形瓶中,塞紧瓶塞,导管的 另一端放入盛有100mL 水的量筒里,然后把锥形瓶放 入盛80℃热水的烧杯里,能观察到 , 打开弹簧夹,又能观察到 , 通过实验现象,能得出的结论是: 。试分析该实验的优缺点: 。 拓展(二)小强根据燃烧红磷测定空气中氧气含量的实验原理,认为木炭燃烧也需要消耗氧气,所以可用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量,并按左图装置进行实验。 ①木炭燃烧的化学方程式是 。小强检查装置气密性后,将盛有足量红热木炭的燃烧匙迅速伸入集气瓶中,把塞子塞紧,待红热的木炭熄灭并冷却至室温后,打开弹簧夹,并未发现倒吸现认真分析后,得知实验失败的原因是 ②小强将集气瓶中的细沙改为水,并按左下图装置重复上述①实验,出现了倒吸现象,写出有关的化学方程式 。

【科学】教科版科学三年级上册第二单元《空气》测试题(含答案)

教科版科学三年级上册第二单元《空气》测试题(含答案) 一、填空题 1、我们周围到处都有()。 2、物体可以分为()、()、()三种类型。 3、空气和水、石块一样,都能()。 4、可以用O表示()。 5、游戏时,注射管口不能对着()。 6、由于()存在着严重的火灾隐患,所以尽量不要燃放。 7、我们的地球被一层厚厚的空气包围着,人们称它为()。 8、()、()和我们都离不开空气。 9、水是(),石头和沙是(),空气是()。 10、在空中、地下和水中都有()的影子。 11、空气是一种()。 12、空气占据空间,空气占据空间的大小是可以()的。 13、空气被压缩后,体积会(),但不能压缩到0,被压缩的空气有(),例如气球、轮胎、篮球、游泳圈等。 14、乌鸦喝水的故事告诉我们:空气的确占据一定的(),石头把空气的空间占据了以后,水面就()。 15、把一团纸放在一个杯子的底部,然后将杯子竖直倒扣入水中,纸巾不会湿,因为杯中的()占据一-定的体积,避免了纸团和水接触。 16、虽然空气很轻,但有一定的()。 二、选择题 1、把纸揉皱后塞入杯底,倒过来插入水底,纸不会湿的原因是( )。 A空气没有一定的形状B空气要占据杯中的空间C空气能流动 2、喷雾器是利用( )的性质制成的。 A压缩空气B水会流动C空气会流动 3、注射器抽进空气,堵住口,用力压活塞,观察活塞会( )。 A推不动B推到底C推到一-定程度推不动 4、空气的颜色是( ) A透明的B无色的C白色的

5、喷雾器是利用( )的性质制成的。 A压缩空气B水会流动C空气会流动 6、下列关于水和空气的描述错误的是( ) A水和空气都可以流动缩B水和空气都可以压. C空气中含有水蒸气 7、如果空气是由许多微粒组成的话,那么受到压力后它们之间的距离会变得()。 A更小B更大C不变 8、假如20筒空气是2.7克,那么100筒空气是()克。 A1.35 B13.5 C135 9、用打气筒搜集空气后要立即把口扎紧,这因为空气容易()。 A爆炸B结冰C泄漏 10、空气和同它质量相当的物品相比,其特点是()。 A体积相同B体积大C体积小 三、判断题 1、像石头等固体,看得见摸得着,它有一-定的重量,但空气我们着不见甚至感觉不到它的存在,所以它没有重量。( ) 2、和相同体积的水、石头比较,空气的重量很轻。( ) 3、没有固定形状、质量轻、易压缩的物质是空气。( ) 4、科学家伽利略用气泵向一个瓶子里打足气,然后称它的重量,称好后瓶口打开,然后再称重量,结果瓶子变轻了,这个实验说明不了什么问题。( ) 5、在质量相同的情况下,空气的重量总比其他物品轻。( ) 6、我们看不见周围的空气,所以空气不占据空间。( ) 7、在热水中把扁的乒乓球放进去,泡一泡球会重新鼓起来。( ) 8、空气是由许多微粒组成的,受到压力后它们之间的距离会变得更小。( ) 9、空气的体积大小是可以变化的。( ) 10、用同样大小的力量压缩空气和水,两者都可以被压缩( ) 四、填图题 用气泡图表示空气的特征和作用

初三化学上册第二单元知识点总结44045

第二单元我们周围的空气 课题1 空气 一、法国科学家拉瓦锡用定量的方法研究了空气的成分,通过实验得出:空气是由氧气和氮气组成的,其中氧气约占空气总体积的1/5。 二、空气中氧气成分的测定: 1、装置图(见书P27) 2、实验现象:A、红磷燃烧发出黄色火焰,放出大量的热,产生大量的白烟 B、过一会儿白烟消失,装置冷却到室温后打开弹簧夹,烧杯内的水倒流入集气瓶,约占瓶子容积的1/5。 3、实验结论:氧气约占空气总体积的1/5;氧气有助燃性;空气中还有4/5体积的气体不可燃烧,也不助燃也不溶于水 4、原理: 化学方程式:4P + 5O2点燃 2P2O5 5、实验误差分析 (1)测得氧气含量小于1/5 A、红磷量不足,氧气没有全部消耗完 B、集气瓶(装置)还没有冷却到室温就打开弹簧夹 C、装置的气密性不好 D、没有预先在导管中装满水 (2)测得氧气含量大于1/5 A、实验前没有关闭止水夹或没有夹紧,气体受热后膨胀从导管逸出 B点燃红磷后没有迅速伸入集气瓶并盖紧瓶盖(瓶内气体逸出) 思考:可否换用木炭、铁等物质? 答:不能用木炭燃烧产生了气体,瓶内体积变化小;不能用铁(铁在空气中不能燃烧)三、空气的主要成分(按体积分数) 1、纯净物:由一种物质组成的,可以用专门的化学符号来表示 2、混合物:两种或多种物质组成的,这些物质相互间没有发生化学反应,各物质都保持各 自的性质。没有固定的化学符号 注意:划分纯净物、混合物的标准是根据物质的种类来划分的。只含一种物质的就属于纯净物,含有几种物质的就属于混合物, 五、空气是一种宝贵的资源 1、氮气:无色、无味的气体,不溶于水,不燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸,化学性质 不活泼。作用:化工原料、作保护气、食品充氮作防腐剂等 2、稀有气体:无色、无味的气体,通电时能发出不同颜色的光,化学性质很不活泼用途:作保护气、制多种用途的电光源、激光技术等 六、空气的污染及防治。 1、造成空气污染的物质:有害气体(一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2))和烟尘。 2、污染来源:空气中的有害物质主要来自化石燃料的燃烧,石油化工厂排放的废气及汽车排放的尾气。

三年级上册科学第二单元《空气》知识点总结

三年级上册科学知识点总结 第二单元《空气》 班级:姓名: 一、基本知识 1.我们周围到处都是(空气),人们的呼吸离不开(空气),火柴燃烧离不开(空气)。 2.物体可以分为(固体)、(液体)和(气体)三种类型。水是(液体),石头和沙是(固体),空气是(气体)。 3.生活中,有许多和空气有关的物品。如:(皮球)、(气球)、(轮胎)等。 4.空气的特征有(无色)、(无味)、(透明)、(很轻)、(看不见)、(摸不着)、(会流动)、(有质量)、(占据空间)、(可以压缩)。 5.在验证空气占据空间的实验中,需要用到的材料有:(塑料杯)、(装水的水槽)、(纸团)、(针)、(打气筒)。 6.在做空气压缩实验时,我们使用的实验仪器是(注射器),我们用(水)和(空气)进行对比。 7.(空气)占据空间的大小容易发生变化,(水)占据空间的大小很难发生变化。水没有固定的(形状),但有一定的(体积),空气既没有一定的(形状),又没有一定的(体积)。 8.注射器包括(针筒)、(刻度)、(管口)、(活塞)等几部分。 9.堵住空注射器的管口,用力向下压活塞或用力向上拉动活塞,活塞会(运动)。这说明空气可以被(压缩)或(扩张)。 10.篮球充气就是利用了空气(可以被压缩)的性质,用手拍篮球,篮球会跳得很高,是因为(压缩的空气具有弹性)。 11.空气很轻,但有一定的(质量),可以用(天平)精确地测量到空气的质量。实验室用的天平一般是(托盘天平),被称量的物体放在天平(左侧)的托盘上。20筒空气的质量相当于(50)枚回形针的质量。 12.空气受热后体积会(增大),受冷后体积会(减小),说明空气具有(热胀冷缩)的性质。空气受热后会(向上流动),热空气(上升);空气手冷后(向下流动),冷空气(下降)。利用热空气上升的原理的有(孔明灯)、(热气球)。

初三化学第二单元空气练习题

2.1空气 1、下列俗语与物质的化学性质无关的 ...是() A.真金不怕火炼B.百炼方能成钢C.纸里包不住火D.玉不琢不成器 2、在生产和科学研究中,需要用到一些保护气。当焊接金属时,为了隔绝空气,能作为保护气的一组是() A、氢气、氮气 B、氮气、氧气 C、二氧化碳、一氧化碳 D、氮气、氩气 3、空气质量日报是环境监测部门对一个地区空气质量情况所做的监测报告。目前计入空气主要污 染物的是可吸入颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮的氧化物。下列情况能直接造成空气污染的是() A.把煤作为主要燃料 B.随意丢弃塑料垃圾 C.随意丢弃废电池 D.利用太阳能、风能、等清洁能源 4、下表是某城市空气质量每周公报的部分内容.下列情况对表中三个空气指标不会产生影响的是() A.用天然气作燃料B.焚烧垃圾 C.汽车排放的尾气D.用煤和石油产品作燃料 5、目前很多地区空气污染指数超标,原因之一是() A.人的呼吸B.植物的光合作用 C.矿物燃料的燃烧D.氢气的燃烧 6、近年来我国北方的沙尘暴频发,它在空气中增加的有害成分是() A.二氧化氮 B.二氧化硫 C.可吸入颗粒物 D.氮气 7、为了使灯泡经久耐用,灯泡应填充() A.二氧化碳 B.氮气 C.氮气和氩气的混合气体 D.二氧化硫气体 8、(北京市朝阳区)“可吸入颗粒物”是北京地区空气中的首要污染物,下列关于其污染说法符合科学原理的是() A.颗粒物直接与人体内组织作用形成病变

B.颗粒物吸附有害物质使人患病 C.颗粒物作为催化剂促使人体内发生破坏性的化学反应 D.以上三种作用都有可能,但需实验验证 9、(2009·苏州市)下列关于空气的说法中,错误的是 A.工业上利用氧气和氮气的沸点不同,从液态空气中分离出氧气的过程属于物理变化 B.空气是一种十分重要的天然资源 C.若大量有害物质进入空气中,仅靠大自然的自净能力,大气还能保持洁净 D.按体积分数计,空气中约含有氮气78%、氧气21%、其他气体和杂质1% 10、环境问题已成为制约社会发展和进步的严重问题,下列几种说法:①臭氧层的主要作用是吸收紫外线;②二氧化碳的过量排放将导致温室效应;③酸雨主要是由于空气受到硫的氧化物和氮的氧化物污染所致;④沙尘暴是因为汽车排放的尾气引起的。其中正确的是( ) A、①② B、①②③ C、②③ D、①②③④ 11、我们知道食物较长时间露置在空气中就会变质,这主要是由于空气中含有( ) A.氧气 B.氮气 C. 二氧化碳 D.稀有气体 12、某同学利用右图装置测定空气中氧气的含量,红磷燃烧后恢复到室温,打开弹簧夹发现进入广口瓶的液体液面高度超过广口瓶容积的l/5。造成这一现象的原因可能是()A.实验前没有将弹簧夹夹紧 B.实验装置可能漏气 C.实验中所取的红磷过量 D.实验中所取的红磷不足 13、下列对应关系错误的是() A.氧气——供人呼吸 B.二氧化碳——造成酸雨 C.氮气——作保护气 D.稀有气体——做电光源 14、在图1所示的装置中放有金鱼藻,用该装置可以收集到某种气体。下列对该气体的描述不正确的是() A、能使带火星的木条复燃 B、不易溶于水 C、铁能在该气体中燃烧生成三氧化二铁 D、能与血红蛋白结合 15、医务人员用3%的过氧化氢溶液为伤者处理伤口时,伤口上会看到大量的气泡。下列有关说法

第二单元测试 大气环境

高度 第二单元测试 大气环境 §2.1 大气的组成和垂直分布 一、单项选择: 1、大气各层次最基本的特征差异是 A .热状况 B .大气状况 C .大气运动状况 D .电离状况 2、人造卫星、大型飞机、无线电通讯分别利用的大气层次是 A .对流层 平流层 高层大气 B .高层大气 平流层 对流层 C .平流层 平流层 高层大气 D .高层大气 平流层 高层大气 3、某地区地面气温是32o C ,该地对流层的高度为16.8千米,按一般规律,此时该地对流层顶的气温应是 A .-100.8 o C B .-68.8 o C C .-132.8 o C D .-42.8 o C 4、下列物质能产生温室气体的是 A .一氧化碳 B .二氧化氮 C .二氧化硫 D .二氧化碳 5、水汽固体杂质都集中在对流层的原因是 A .对流层的气温高 B .对流层的对流旺盛 C .对流层大气的稳定 D .由于地球引力的作用 6、有关对流层厚度的叙述正确的是 A .高纬地区比低纬地区厚 B .冬季比夏季厚 C .平原上空比高原上空厚 D .厚度和纬度没关系 7、关于大气环境对人类影响的叙述,不正确的是 A .阻碍了来自宇宙和太阳的有害辐射 B .地球上有大气,其它行星无大气,所以只有地球上有生命存在 C .保持了地球上的热量和水汽的交换 D .天气变化等物理过程能不断雕塑着地表形态 8、由于大量排放氟氯烃化合物,对大气环境造成的最大危害是 A .臭氧层空洞 B .温室效应 C .酸雨 D .光化学烟雾 9、下列物质是成云致雨的必要条件是 ①氧 ②氮 ③二氧化碳 ④水汽 ⑤固体杂质 ⑥臭氧 A .①④ B .②⑤ C .④⑤ D .③⑥ 二、非选择题 10、读右图分析 ⑴ A 层是 层(名称),引起此层气温随高 度变化的原因是 ; ⑵臭氧层位于 层(以字母代替),臭 氧能吸收太阳辐射中的 ,人类释放的 能破坏臭氧层,它导致的后

人教版九年级化学上册第二单元 我们周围的空气 知识点复习总结

我们周围的空气 课题1 空气 1.空气是由什么组成的 (1)拉瓦锡用定量法研究空气成分 实验步骤:①把少量的汞放在一个密闭的容器里连续加热12天,结果发现有一部分银白 色的液态汞变成红色粉末,同时容器内空气的体积减小约1 5 ;①研究剩余的 4 5 体积的气体, 发现这部分气体既不能供给呼吸,也不支持燃烧;①把在汞表面生成的红色粉末收集起来,放在另一个容器里加强热,得到了汞和氧气,而且氧气的体积恰好等于密闭容器里减少的气 体体积;①把得到的氧气加到前一个容器里剩下的4 5 体积的气体中,结果得到的气体与空气 的性质完全一样。 实验结论:空气由氧气和氮气组成,其中氧气约占空气总体积的1 5 。 (2)测定空气中氧气的含量 反应的文字表达式:红磷+氧气u u u u u r 点燃五氧化二磷 ①实验步骤:将仪器连接好并检查装置的气密性;在集气瓶底 装入少量的水,并将水面上方的空间分为5等份;用弹簧夹夹紧 橡皮管;在燃烧匙内放入过量的红磷;点燃燃烧匙内的红磷,然 后迅速伸入集气瓶中并把塞子塞紧;待红磷熄灭,集气瓶冷却至 室温后,打开弹簧夹。 ②实验现象:红磷燃烧产生大量白烟并放出热量;集气瓶冷却至室温后打开弹簧夹,烧杯 中的水沿导管进入集气瓶中,进入集气瓶的水的体积约占集气瓶中空气体积的1 5 。

③实验结论:氧气约占空气体积的1 5 。 (3)空气的组成:通过实验测定,空气的成分按体积计算,大约是:氮气占78%、氧气占21%、稀有气体占0.94%、二氧化碳占0.03%、其他气体和杂质占0.03%。 (4)纯净物和混合物:像空气这样由两种或多种物质混合而成的物质,叫做混合物;组成混合物的各成分保持它们各自的性质;只由一种物质组成的物质(如氮气、氧气、二氧化碳等)叫做纯净物,纯净物可以用化学符号来表示。 2.空气是一种宝贵的资源 3.保护空气 (1)空气污染源 ①气态污染物:二氧化硫(主要来自含硫燃料的燃烧;会引发呼吸道疾病,严重者死亡;造成酸雨,破坏地面设施等);氮氧化物(主要来自汽车、飞机等的尾气;会引发眼睛、呼吸系统炎症;形成酸雨;破坏高空臭氧层等);一氧化碳(主要来自汽车尾气、含碳燃料的不完全燃烧;会破坏人体血液输氧功能,使人窒息死亡等);氟氯烃(主要来自空调机;会破坏高空臭氧层)。 ②固态污染物:可吸入颗粒物(主要来自汽车尾气、建筑、生活等城市垃圾扩散;会引发咳嗽、咽喉病、“尘肺”;导致云雾增多,使能见度降低)。 (2)防治措施:①加大环境和大气质量检测;②使用清洁能源;③工厂废气经过处理后再排放;④对化石燃料进行脱硫处理等;⑤使燃料充分燃烧;⑥积极植树造林、种草等;⑦消除污染源。

第二单元:空气-氧气-复习课教案

我们周围的空气 空气(测定空气中氧气含量的实验,空气的组成、纯净物与混合物) 氧气(氧气的性质与用途) 实验室制取氧气 知识点一空气 一、测定空气中氧气含量的实验 实验原理:4P+5O22P2O5 实验装置:如右图所示。弹簧夹关闭。集气瓶内加入少量水,并做上记号。 实验步骤: ①连接装置,并检查装置的气密性。 ②点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子。 ③待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹。 实验现象:①红磷燃烧,产生大量白烟;②放热;③冷却后打开弹簧夹,水沿着导管进入集气瓶中,进入集气瓶内水的体积约占集气瓶空气总体积的1/5。 实验结论:①红磷燃烧消耗空气中的氧气,生成五氧化二磷固体;②空气中氧气的体积约占空气总体积的1/5。 注意事项: 1.红磷必须过量。如果红磷的量不足,集气瓶内的氧气没有被完全消耗,测量结果会偏小。 2.装置气密性要好。如果装置的气密性不好,集气瓶外的空气进入集气瓶,测量结果会偏小。 3.导管中要注满水。否则当红磷燃烧并冷却后,进入的水会有一部分残留在试管中,导致测量结果偏小。4.冷却后再打开弹簧夹,否则测量结果偏小。 5.如果弹簧夹未夹紧,或者塞塞子的动作太慢,测量结果会偏大。 6.在集气瓶底加水的目的:吸收有毒的五氧化二磷。 7.不要用木炭或硫代替红磷!原因:木炭和硫燃烧尽管消耗气体,但是产生了新的气体,气体体积不变,容器内压强几乎不变,水面不会有变化。如果预先在集气瓶内放入氢氧化钠溶液,就可以用木炭或硫代替红磷进行实验。 8.不要用镁代替红磷!原因:镁在空气中燃烧时能与氮气和二氧化碳发生反应,这样不仅消耗氧气,还消耗了氮气和二氧化碳,使测量结果偏大。 二、空气的组成 空气中成分按体积来计算,大约: 气体氮气氧气稀有气体二氧化碳其他气体和杂质 体积分数78% 21% 0.94% 0.03% 0.03% 说明: ①空气的主要成分是氮气和氧气

九年级上册化学第二单元知识点总结 整理

第二单元我们周围的空气—知识点总结 课题1 空气 一、空气成分的研究史 法国科学家拉瓦锡最早运用天平作为研究化学的工具,用定量的方法研究了空气的成分,第一次明确提出了“空气是由氧气和氮气组成的”。其中氧气约占空气总体积的1/5的结论。 二、空气中氧气成分的测定:(考点一) 1.装置图(见书P27) 2.实验现象:A.红磷燃烧发出黄白色火焰,放出热量,冒出白色浓烟 B.(过一会儿白烟消失,装置冷却到室温后打开弹簧夹)烧杯内的水倒流入集气瓶,约占瓶子容积的1/5。 3.实验结论:说明空气不是单一的物质;氧气约占空气总体积的1/5。 点燃 4.原理:表达式:磷+ 氧气五氧化二磷) 5.注意事项:A.所用的红磷必须过量,过少则氧气没有全部消耗完 B.要等集气瓶(装置)冷却后才能打开弹簧夹, C.装置的气密性要好,(否则测量结果偏小), D.要先夹住橡皮管,然后再点红磷(否则测量结果偏大)。 思考:可否换用木炭、硫磺等物质?如能,应怎样操作? 答:不能用木炭或蜡烛(燃烧产生了气体,瓶内体积变化小),不能用铁(铁在空气中不能燃烧) 6.实际在实验中测得的结果比真实值小,其原因可能是A红磷量不足;B装置气密性差;C未冷却至室温就打 开止水夹; 三、空气的主要成分(考点二) (按体积分数):氮气(N2)78%,氧气(O2)21%(氮气比氧气约为4:1),稀有气体0.94%,二氧化碳(CO2)0.03%,其它气体和杂质0.03%。空气的成分以氮气和氧气为主,属于混合物。 空气成分口诀:氮七八氧二一,零点九四是稀气;零点零三有两个,二氧化碳和杂气 四、物质的分类:纯净物和混合物(考点三) 1.纯净物:只由一种物质组成的。 2.混合物:两种或多种物质组成的,这些物质相互间没有发生化学反应,各物质都保持各自的性质。 注意:划分纯净物、混合物的标准是根据物质的种类来划分的。只含一种物质的就属于纯净物,含有几种物质的就属于混合物, 五、空气是一种宝贵的资源(考点四) 1.氮气:无色、无味的气体,不溶于水,不燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸,化学性质不活泼。 2.稀有气体:无色、无味的气体,通电时能发出不同颜色的光,化学性质很不活泼。 氧气①动植物呼吸②医疗急救③金属切割④炼钢⑤宇宙航行等 氮气①超导实验车②化工原料③作保护气④食品充氮作防腐剂等 稀有气体①作保护气②制多种用途的电光源③激光技术④液氦冷冻机等 六、空气的污染及防治。(考点五) 1.造成空气污染的物质:有害气体(一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2))和可吸入颗粒物、臭氧等。 2.污染来源:空气中的有害物质来自化石燃料的燃烧,石油化工厂排放的废气及汽车排放的尾气。 3.被污染的空气带来的危害:损害人体健康、影响作物生长、破坏生态平衡。 存在的环境问题:温室效应(二氧化碳含量过多引起)、臭氧空洞(氟里昂的排放)、酸雨(由二氧化硫、二氧化氮引起)。 4.防止空气污染的措施:加强大气质量监测,改善环境状态、植树造林、使用清洁能源。 5.目前空气污染指数包括:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物、臭氧。 七、未来化学将朝着“绿色化学”——“绿色消毁”和“绿色生产”的方向发展。核心是利用化学原理从源头消除污染。特点:①充分利用资源和能源,原料无毒无害②减少向环境排放废物③原料中的原子全部被消纳,实现零排放(在化合反应中体现)④生产出环境友好产品。见教材P32。 课题2 氧气 考点一、氧气的物理性质 1.色、味、态:通常情况下,是无色无味的气体; 2.密度:标准状况下,密度为1.429g/L,略大于空气。(可用向上排空法)

新教科版小学科学三年级上册第二单元《空气》复习知识点

第二单元空气 1.感受空气 1.物体分为固体、液体和气体三种类型。水、酱油、可乐等是液体,会流动;石头、沙子、木块等是固体,有固定的形状;空气、水蒸气等是气体,没有固定的形状,会流动。 2.空气能占据空间吗 1.空气占据一定的空间,我们的周围充满了空气。 2.空气和水、石头一样都能占据空间。实验现象及解释: 第一次,杯底的纸团没变湿,是因为空气占据了杯子内的空间,导致水无法进入杯内。 第二次,杯底的纸团被完全浸湿了,是因为空气从杯底的小孔泄漏出去,水填补了原本被空气占据的空间。 第三次,打气筒把空气重新灌入杯子,刚才被水占据的空间,又重新被空气占据。 3.乌鸦喝水的故事,乌鸦用小石子把瓶子里的空气挤出,空气占据瓶子的空间越来越少,瓶子里的水就慢慢上升了。 3.压缩空气 1.空气占据的空间(容易)被压缩,也容易被扩张;水占据的空间不容易被压缩,也不容易被扩张。 2.被压缩的空气具有弹性,被压缩的越厉害弹性越大;空气占据的空间容易被扩张,被扩张的空气有恢复原来状态的能力,由此也会产生一股力量。 3.空气微粒之间的距离是很容易改变的,因此很容易被压缩。在压缩过程中,微粒的大小和数量保持不变。 被压缩之后的空气与原来状态的空气相比,空气微粒之间的距离变小了;被扩张之后的空气与原来状态的空气相比,空气微粒之间的距离变大了。 4.空气压缩枪利用了被压缩的空气产生的弹力把“子弹”发射出去。 5.生活中的压缩空气:皮球、篮球、足球、充气轮胎、充气城堡、充气坐垫、给家具喷漆上色等。 6.看起来很鼓的篮球,还能继续打气,是因为空气容易被压缩;拍打篮球时,篮球能蹦得很高,是因为篮球里的空气被压缩,具有弹性。 4.空气有质量吗 1.木头有质量,水有质量,空气也有质量,但是很轻。 2.简易天平可以用来研究空气是否有质量。 (1)天平一端放上充气的皮球,另一端放上绿豆,如果平衡了,说明充气的皮球和放上去的豆子的质量是相等的。(2)给皮球继续充气,天平会失去平衡,这是因为空气有质量,增加了空气,皮球和空气的总质量就大于豆子的总质量了。 (3)给充气的皮球打入 10 筒空气,天平另一端继续增加绿豆,天平恢复平衡的时候,打入的 10 筒空气的质量等于增加的绿豆的质量。 (4)把皮球里的空气放出,天平会失去平衡,这是因为空气有质量,把空气放出,皮球和空气的总质量就小于豆

苏教版九年级化学上册第二单元测试题(含答案)

人教版九年级化学上册第二单元测试题 一、单选题 1.今年冰岛火山喷发对欧洲多国造成了严重的环境污染。下列物质中不属于空气污染物的是[ ] A.氧气B.二氧化硫C.火山灰D.一氧化碳 2.下列现象中一定发生化学变化的是[ ] A.湿衣服晾干B.食物腐烂C.矿石粉碎D.海水晒盐 3.空气是一种宝贵的资源,空气中体积分数约占21%的是[ ] A.二氧化碳B.氮气C.氧气D.稀有气体 4.下列化学反应与实验现象相符合的是[ ] A.硫在空气中燃烧--蓝紫色火焰B.木炭在空气中燃烧--生成有刺激性气味的气体 C.镁在氧气中燃烧--生成白色固体D.氯酸钾受热分解--生成氧气 5.下列变化过程中与另外三个有本质区别的是[ ] A.点燃蚊香驱赶蚊虫B.冰块的熔化C.水果的腐烂变质D.钢铁的生锈6.下列有关酒精灯的使用方法中正确的是 A.B.C.D. 7.下列有关氧气的说法正确的是[ ] A.能供给呼吸B.化学性质比较稳定C.具有可燃性D.是空气中含量最多的物质

9.下列仪器不能直接加热的是[ ] A.试管B.烧杯C.坩埚D.蒸发皿 10.在充满空气的容器中,经测定含有氮气7.8L,则该容器的总体积( ) A.6L B. 10L C.8L D.30L 11.夏天从冰箱里拿出一瓶饮料,放在空气中,饮料外壁会潮湿,说明空气中含有( ) A.氮气 B.氧气 C.水蒸气 D.二氧化碳 12.下列有关物质燃烧现象的描述,正确的是[ ] A.氢气在空气中燃烧产生大量白烟B.镁条在空气中燃烧发出耀眼的白光C.铁丝在氧气中燃烧发出明亮的火焰D.硫在氧气中燃烧发出淡蓝色的火焰13.下列说法中,正确的是 [ ] A.在空气中,不燃烧的物质,在氧气里也一定不燃烧 B.钢铁生锈,食物腐烂都是缓慢氧化的结果C.不使用催化剂,加热氯酸钾就不会分解出氧气 D.使用催化剂可以使氯酸钾分解出比理论值更多的氧气 14.在空气中,与人类关系最密切的当属氧气。下列说法正确的是[ ] A.带火星的木条在氧气中能够复燃,说明氧气能支持燃烧 B.铁丝在空气中剧烈燃烧,火星四射,说明氧气具有可燃性 C.氧气的化学性质非常活泼,能与所有的物质发生化学反应D.鱼虾能在水中生存是由于氧气易溶于水 15.关于催化剂的说法错误的是[ ] A.在过氧化氢溶液中加入二氧化锰能生成更多的氧气B.在化学反应后催化剂的化学性质不会改变 C.化学反应前后催化剂的质量不会发生改变D.过氧化氢不加入二氧化锰也能

第二单元大气的组成与受热过程(教案)

第二单元从地球圈层看地理环境的内在规律 第二节大气圈与天气气候(1) 主备课人:朱其琴 【学习目标】 1、了解大气的受热过程 2、理解大气保温作用的基本原理 【重点、难点】 理解大气保温作用的基本原理 【学习方法】读图分析法比较法 【学习内容】 一、大气圈及组成 大气圈:包围在地球表面的大气层,称为大气圈。它是由多种气体和悬浮物组成的复杂系统,主要成分是氮和氧。 1、低层大气的组成及作用 2 22 1.美国科学家对近几十年来森林树木年轮变化的研究中发现:树木生长速度有变快的趋势。2.大棚蔬菜基地的菜农们正在大棚中喷撒二氧化碳。 以上报道可信吗?说说你的理由。 二、大气的垂直分层 大气垂直分层的依据:温度、密度、大气运动状况

气温 层次 A 对流层 B 平流层 C 高层大气 气温变化随高度增加而递减随着高度增高 大气运动对流运动为主平流运动为主 天气状况天气复杂多变天气晴朗 与人类的关系最为密切臭氧保护生物, 利于高空飞行 电离层反射无线电短波 现象云、雨、雪等飞机高空飞行人造卫星、流星、宇宙火 箭。极光、无线电短波。【小组合作探究2】 1、对流层和平流层的气温随高度的变化有什么不同?为什么会不同? 对流层------来自地面(所以温度递减6℃/1000m) 平流层-------来自太阳辐射 2、如果对流层气温随高度的变化出现右图异常现象, 会给生产、生活带来什么影响? (1)逆温含义 一般情况下,对流层温度上冷下暖。但在一定条件下, 对流层的某一高度有时也会出现气温随高度增加而升高 或垂直递减率小于0.6℃,的现象,这种气温逆转的现象 我们称之为“逆温”。 (2)辐射逆温的生消过程 (3)逆温现象对人类生产、生活的影响 ①出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故。 ②加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康,如果位于盆地内,将会更加严重。 ③对航空造成影响。逆温现象如果出现在低空,多雾天气给飞机起降带来麻烦。而逆温现象如果出现在高空,空气对流运动受阻,飞机飞行平稳,同时万里晴空提高了能见度,使飞行更加安全。

九年级上册化学第二单元知识点总结-整理

第二单元 我们周围的空气—知识点总结 课题1 空 气 一、空气成分的研究史 法国科学家拉瓦锡最早运用天平作为研究化学的工具,用定量的方法研究了空气的成分,第一次明确提出了“空气是由氧气和氮气组成的”。其中氧气约占空气总体积的1/5的结论。 二、空气中氧气成分的测定:(考点一) 1.装置图(见书P27) 2.实验现象:A.红磷燃烧发出黄白色火焰,放出热量,冒出白色浓烟 B.(过一会儿白烟消失,装置冷却到室温后打开弹簧夹)烧杯内的水倒流入集气瓶,约占瓶子容积的1/5。 3.实验结论:说明空气不是单一的物质;氧气约占空气总体积的1/5。 4.原理:表达式:磷+ 氧气 五氧化二磷) 5.注意事项:A.所用的红磷必须过量,过少则氧气没有全部消耗完 B.要等集气瓶(装置)冷却后才能打开弹簧夹, C.装置的气密性要好,(否则测量结果偏小), D.要先夹住橡皮管,然后再点红磷(否则测量结果偏大)。 思考:可否换用木炭、硫磺等物质?如能,应怎样操作? 答:不能用木炭或蜡烛(燃烧产生了气体,瓶内体积变化小),不能用铁(铁在空气中不能燃烧) 6.实际在实验中测得的结果比真实值小,其原因可能是A 红磷量不足;B 装置气密性差;C 未冷却至室温就打 开止水夹; 三、空气的主要成分(考点二) (按体积分数):氮气(N 2)78%,氧气(O 2)21%(氮气比氧气约为4:1),稀有气体0.94%,二氧化碳(CO 2)0.03%,其它气体和杂质0.03%。空气的成分以氮气和氧气为主,属于混合物。 空气成分口诀:氮七八氧二一,零点九四是稀气;零点零三有两个,二氧化碳和杂气 四、物质的分类:纯净物和混合物(考点三) 1.纯净物:只由一种物质组成的。 2.混合物:两种或多种物质组成的,这些物质相互间没有发生化学反应,各物质都保持各自的性质。 注意:划分纯净物、混合物的标准是根据物质的种类来划分的。只含一种物质的就属于纯净物,含有几种物质的就属于混合物, 五、空气是一种宝贵的资源(考点四) 1.氮气:无色、无味的气体,不溶于水,不燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸,化学性质不活泼。 2.六、空气的污染及防治。(考点五) 1.造成空气污染的物质:有害气体(一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO 2)、二氧化硫(SO 2))和可吸入颗粒物、臭氧等。 2.污染来源:空气中的有害物质来自化石燃料的燃烧,石油化工厂排放的废气及汽车排放的尾气。 3.被污染的空气带来的危害:损害人体健康、影响作物生长、破坏生态平衡。 存在的环境问题:温室效应(二氧化碳含量过多引起)、臭氧空洞(氟里昂的排放)、酸雨(由二氧化硫、二氧化氮引起)。 4.防止空气污染的措施:加强大气质量监测,改善环境状态、植树造林、使用清洁能源。 5.目前空气污染指数包括:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、可吸入颗粒物、臭氧。 七、未来化学将朝着“绿色化学”——“绿色消毁”和“绿色生产”的方向发展。核心是利用化学原理从源头消除污染。特点:①充分利用资源和能源,原料无毒无害②减少向环境排放废物③原料中的原子全部被消纳,实现零排放(在化合反应中体现)④生产出环境友好产品。见教材P32。 点燃

第二单元 空气

第二单元空气 1.感受空气 要求会默写气泡图。 1.物体分为固体、液体和气体三种类型。水、酱油、可乐等是液体,会流动;石头、沙子、木块等是固体,有固定的形状;空气、水蒸气等是气体,没有固定的形状,会流动。 2.空气能占据空间吗 1.空气占据一定的空间,我们的周围充满了空气。 2.空气和水、石头一样都能占据空间。实验现象及解释: 第一次,杯底的纸团没变湿,是因为空气占据了杯子内的空间,导致水无法进入杯内。 第二次,杯底的纸团被完全浸湿了,是因为空气从杯底的小孔泄漏出去,水填补了原本被空气占据的空间。 第三次,打气筒把空气重新灌入杯子,刚才被水占据的空间,又重新被空气占据。 3.乌鸦喝水的故事,乌鸦用小石子把瓶子里的空气挤出,空气占据瓶子的空间越来越少,瓶子里的水就慢慢上升了。 3.压缩空气 1.空气占据的空间(容易)被压缩,也容易被扩张;水占据的空间不容易被压缩,也不容易被扩张。 2.被压缩的空气具有弹性,被压缩的越厉害弹性越大;空气占据的空间容易被扩张,被扩张的空气有恢复原来状态的能力,由此也会产生一股力量。 3.空气微粒之间的距离是很容易改变的,因此空气很容易被压缩。在压缩过程中,微粒的大小和数量保持不变。 被压缩之后的空气与原来状态的空气相比,空气微粒之间的距离变小了;被扩张之后的空气与原来状态的空气相比,空气微粒之间的距离变大了。 4.空气压缩枪利用了被压缩的空气产生的弹力把“子弹”发射出去。 5.生活中的压缩空气:皮球、篮球、足球、充气轮胎、充气城堡、充气坐垫、给家具喷漆上色等。 6.看起来很鼓的篮球,还能继续打气,是因为空气容易被压缩;拍打篮球时,篮球能蹦得很高,是因为篮球里的空气被压缩,具有弹性。 4.空气有质量吗 1.木头有质量,水有质量,空气也有质量,但是很轻。 2.简易天平可以用来研究空气是否有质量。 (1)天平一端放上充气的皮球,另一端放上绿豆,如果平衡了,说明充气的皮球和放上去的豆子的质量是相等的。(2)给皮球继续充气,天平会失去平衡,这是因为空气有质量,增加了空气,皮球和空气的总质量就大于豆子的总质量了。

人教版九年级上册化学第二单元知识点归纳

1、第一个对空气组成进行探究的化学家:拉瓦锡(法国)(第一个用天平进行定量分析)。 2、空气的成分和组成 空气成分O2 N2 CO2稀有气体其它气体和杂质 体积分数氧气21% 氮气78% 稀有气体0.03% 其它气体0.94%杂质 0.0 (1)空气中氧气含量的测定 a、可燃物要求:足量且产物是固体:选择红磷 b、装置要求:气密性良好 c、现象:有大量白烟产生,广口瓶内液面上升约1/5体积 d、结论:空气是混合物;O2约占1/5,可支持燃烧,1L水只溶30mL氧气; N2约占4/5,不支持燃烧,也不能燃烧,难溶于水 e、探究:①液面上升小于1/5原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全 ②能否用铁、铝代替红磷?不能原因:铁、铝不能在空气中燃烧 能否用碳、硫代替红磷?不能原因:产物是气体,不能产生压强差 (2)空气的污染及防治:对空气造成污染的主要是有害气体(CO、SO2、氮的氧化物)和烟尘等。目前计入空气污染指数的项目为CO、SO2、NO2、O3和可吸入颗粒物等。 (3)空气污染的危害、保护: 危害:严重损害人体健康,影响作物生长,破坏生态平衡.全球气候变暖,臭氧层破坏和酸雨等 保护:加强大气质量监测,改善环境状况,使用清洁能源,工厂的废气经处理过后才能排放,积极植树、造林、种草等 酸雨(NO2、SO2等)白色污染(塑料垃圾等)6.氧气 (1)氧气的化学性质:特有的性质:支持燃烧,供给呼吸 (2)氧气与下列物质反应现象

*铁、铝燃烧要在集气瓶底部放少量水或细砂的目的:防止溅落的高温熔化物炸裂瓶底 *铁、铝在空气中不可燃烧。 (3)氧气的制备: 工业制氧气--分离液态空气法(原理:氮气和氧气的沸点不同物理变化) 实验室制氧气原理2H2O2+MnO2△= 2H2O + O2↑ 2KMnO4 △= K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 2KClO3△= MnO2+2KCl+3O2↑ (4)气体制取与收集装置的选择 发生装置:固固加热型、固液不加热型收集装置:根据物质的密度、溶解性 (5)制取氧气的操作步骤和注意点(以高锰酸钾制取氧气并用排水法收集为例) a、步骤:查-装-定-点-收-移-熄 b、注意点 ①试管口略向下倾斜:防止冷凝水倒流引起试管破裂 ②药品平铺在试管的底部:均匀受热 ③铁夹夹在离管口约1/3处 ④导管应稍露出橡皮塞:便于气体排出 ⑤试管口应放一团棉花:防止高锰酸钾粉末进入导管 ⑥排水法收集时,待气泡均匀连续冒出时再收集(刚开始排出的是试管中的空气) ⑦实验结束时,先移导管再熄灭酒精灯:防止水倒吸引起试管破裂 ⑧用排空气法收集气体时,导管伸到集气瓶底部 (6)氧气的验满:用带火星的木条放在集气瓶口 检验:用带火星的木条伸入集气瓶内 7、催化剂(触媒):在化学反应中能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学 性质在反应前后都没有发生变化的物质。(一变两不变) 催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。 8、常见气体的用途: ①氧气:供呼吸(如潜水、医疗急救) 支持燃烧(如燃料燃烧、炼钢、气焊) ②氮气:惰性保护气(化性不活泼)、重要原料(硝酸、化肥)、液氮冷冻 ③稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe等的总称): 保护气、电光源(通电发不同颜色的光)、激光技术 9、常见气体的检验方法 ①氧气:带火星的木条 ②二氧化碳:澄清的石灰水 ③氢气:将气体点燃,用干冷的烧杯罩在火焰上方; 或者,先通过灼热的氧化铜,再通过无水硫酸铜 9、氧化反应:物质与氧(氧元素)发生的化学反应。

教科版小学三年级科学上册第二单元 《空气》单元检测题及答案

教科版小学三年级科学上册第二单元 《空气》单元检测题及答案 一、填空题。 1.物体可以分为_____、_____和_____三种类型。水是_____;石头和沙是_____;空气是_____。 2.风是由于_____流动形成的。 3.用力推充满空气的注射器活塞,用手堵住出气口,活塞能够下移,说明空气可以_____。 4.空气占据_____,空气占据空间的大小_____[填“可以”或“不可以”]改变。 5.帆船航行是借用_____的力量前进的。 6.水、石头有一定的质量,占据一定的空间,空气也有_____,也_____。 二、判断题。 1.空气和水相比,没有相同之处,只有不同之处。() 2.水里面是没有空气的。() 3.没有盖子的空杯子里面没有空气,只有盖上盖子后杯子里面才有空气。() 4.不同位置的空气冷热不同就会形成风。() 5.生活中我们感受不到空气的质量,所以空气没有质量。() 6.水和空气的形状都不固定,也都容易被压缩。() 7.把塑料袋装满空气,手用力按塑料袋能变形,是因为塑料袋是软的,

与空气没有关系。() 8.用手按装满空气的塑料袋的一端,另一端会鼓起来,说明空气会流 动。() 9.把装有空气的塑料袋放入水中,松手后塑料袋会上浮,说明空气比 水轻。( ) 10.两个完全相同的袋子,分别装满水和空气,它们同样重。 () 三、选择题。 1.注射器抽进空气后,堵住管口,用力压活塞会()。 A.一点都推不动 B.推到底 C.推到一定程度就推不动了 2.打足气的皮球能弹得很高,是因为()。 A.皮球里的空气被压缩了 B.皮球里的空气比较轻 C.皮球里的空气会上下流动 3.下列关于液体的描述中,正确的是()。 A.液体都是透明的 B.液体都有固定的形状 C.液体都是会流动的 4.在装有空气的袋子上扎一个小孔,让空气吹在脸上,会感觉到气流, 这说明空气()。

初三化学上册第二单元教案

一、学习目标 1.知道化学是一门研究物质组成与结构、性质与变化、制备与用途的学科; 2.认识化学变化的基本特征; 3.初步学会固体药品取用、试管加热等实验操作方法; 4.初步学会实验观察和分析归纳的方法; 5.初步形成“物质是变化的”观点; 6.进一步认识化学为提高人类生活做出的杰出贡献; 7.初步培养环保意识,初步树立可持续发展思想。 二、教学重点: 让学生了解化学是一门研究物质组成与结构、性质与变化、制备与用途的学科,了解化学变化的基本特征。 三、课时:1 四、教学过程: 【引入】:通过小学自然课、初中生物课的学习,我们已经知道,人体呼出的二氧化碳气体能使澄清石灰水变浑浊,我们现在可以动手试一试,看一看向澄清石灰水中吹气有 什么现象发生。 或查阅教科书。 【引入】:在下列实验中,同学们也可按实验前、实验后的循序,观察物质的颜色和状态。【学生活动2】:碱式碳酸铜的加热分解实验 实验一:用药匙从试剂瓶中取少量碱式碳酸铜,放在一张白纸上,轻轻压碎。 实验二:将白纸上的碱式碳酸铜加到试管中,利用教材中装置加热试管,观察实验现 【交流讨论】:同学间交流讨论如下问题: 1.活动1与活动2的实验二中发生了什么共同的变化 2.活动2中实验一与实验二中有哪些不同的现象说明了什么 【分析归纳】:1、木条折断和燃烧的实验现象;2、碱式碳酸铜压碎和加热分解实验现象。比较得出: 1、物理变化:没有生成新物质的变化 2、化学变化:生成新物质的变化。 3、物理、化学变化的区别和联系。 区别:有没有新物质生成。 联系:物理变化中不一定发生化学变化;化学变化中一定发生物理变化。 讨论:冰---水---水蒸气。是什么变化。物质三态变化。 【交流讨论】: 1、通过P10的两个实验得出化学变化过程常伴随有发光、放热变色等现象。有助于判断但

第二单元空气知识点总结

第二单元知识点总结 第一节空气 一、拉瓦锡测定空气成分的实验 二百多年前,法国化学家拉瓦锡通过实验,得出了空气由氧气和氮气组成,其中氧气约占空 气总体积的1/5的结论。实验中涉及的化学方程式有:2Hg+(O△ 2HgO和2HgQX2Hg+O f。 二、测定空气中氧气含量的实验(重要) 1、【实验原理】4P+5O点燃2P2O5 (因为红磷燃烧后,消耗了氧气,使内部气压减小,小于 外部大气压,使水被压入集气瓶内。) 2、【实验装置】弹簧夹关闭。集气瓶内加入少量水,并做上记号。 3、【实验步骤】 ①连接装置,并检查装置的气密性。 ②点燃燃烧匙内的红磷,立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子。 ③待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹。 4、【实验现象】① 红磷燃烧,产生大量白烟;② 放热;③ 冷却后打开弹簧夹,水沿着导管进入集气瓶中,进入集气瓶内水的体积约占集气瓶空气总体积的1/5。 5、【实验结论】①空气中氧气的体积约占空气总体积的1/5。②氮气不溶于水(物理性质); 不能燃烧也不支持燃烧(化学性质) 6、【注意事项】液面上升小于1/5原因 ①红磷过量。如果红磷的量不足,集气瓶内的氧气没有被完全消耗,测量结果会偏小。 ②装置气密性要好。如果装置的气密性不好,集气瓶外的空气进入集气瓶,测量结果会偏小。 ③冷却后再打开弹簧夹,否则瓶内气体体积膨胀测量结果偏小。 ④导管中要注满水。否则当红磷燃烧并冷却后,进入的水会有一部分残留在试管中,导致测 量结果偏小。 水面上升大于1/5的原因: ①没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内部分空气受热从导管溢出。测量结果会偏大 ②点燃后未立即伸入集气瓶并塞紧瓶塞,瓶内部分空气受热溢出。测量结果会偏大 ⑤在集气瓶底加水的目的:吸收有毒的五氧化二磷。