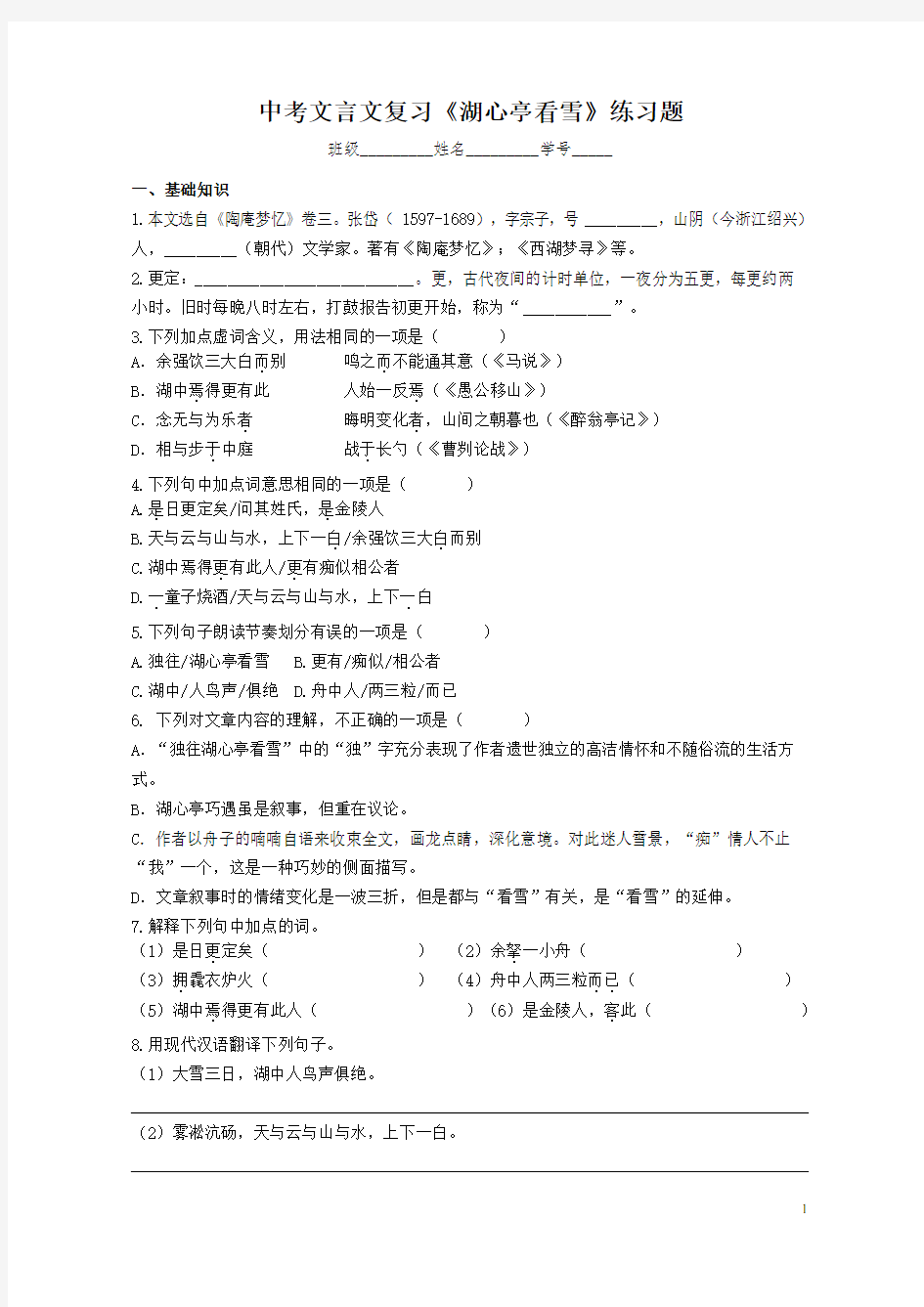

2021年中考语文一轮文言文复习《湖心亭看雪》练习题(含答案)

中考文言文复习《湖心亭看雪》练习题

班级_________姓名_________学号_____

一、基础知识

1.本文选自《陶庵梦忆》卷三。张岱(1597-1689),字宗子,号_________,山阴(今浙江绍兴)人,_________(朝代)文学家。著有《陶庵梦忆》;《西湖梦寻》等。

2.更定:___________________________。更,古代夜间的计时单位,一夜分为五更,每更约两小时。旧时每晚八时左右,打鼓报告初更开始,称为“___________”。

3.下列加点虚词含义,用法相同的一项是()

A.余强饮三大白而.别鸣之而.不能通其意(《马说》)

B.湖中焉.得更有此人始一反焉.(《愚公移山》)

C.念无与为乐者.晦明变化者.,山间之朝暮也(《醉翁亭记》)

D.相与步于.中庭战于.长勺(《曹刿论战》)

4.下列句中加点词意思相同的一项是()

A.是.日更定矣/问其姓氏,是.金陵人

B.天与云与山与水,上下一白./余强饮三大白.而别

C.湖中焉得更.有此人/更.有痴似相公者

D.一.童子烧酒/天与云与山与水,上下一.白

5.下列句子朗读节奏划分有误的一项是()

A.独往/湖心亭看雪

B.更有/痴似/相公者

C.湖中/人鸟声/俱绝

D.舟中人/两三粒/而已

6.下列对文章内容的理解,不正确的一项是()

A.“独往湖心亭看雪”中的“独”字充分表现了作者遗世独立的高洁情怀和不随俗流的生活方式。

B.湖心亭巧遇虽是叙事,但重在议论。

C.作者以舟子的喃喃自语来收束全文,画龙点睛,深化意境。对此迷人雪景,“痴”情人不止“我”一个,这是一种巧妙的侧面描写。

D.文章叙事时的情绪变化是一波三折,但是都与“看雪”有关,是“看雪”的延伸。

7.解释下列句中加点的词。

(1)是日更.定矣()(2)余拏.一小舟()

(3)拥.毳衣炉火()(4)舟中人两三粒而已

..()(5)湖中焉.得更有此人()(6)是金陵人,客.此()8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

(2)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

(3)莫说相公痴,更有痴似相公者。

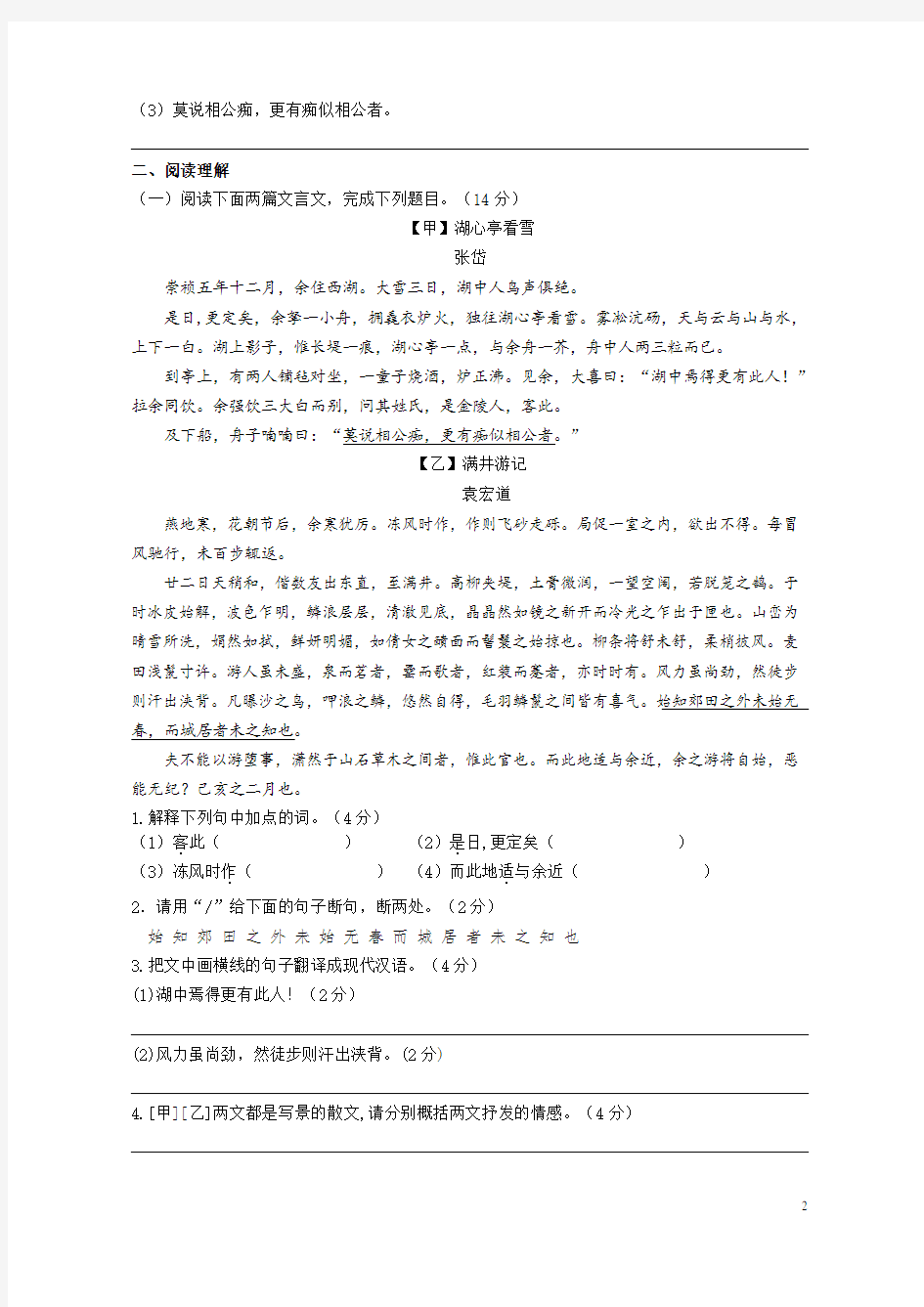

二、阅读理解

(一)阅读下面两篇文言文,完成下列题目。(14分)

【甲】湖心亭看雪

张岱

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日,更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别,问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

【乙】满井游记

袁宏道

燕地寒,花朝节后,余寒犹厉。冻风时作,作则飞砂走砾。局促一室之内,欲出不得。每冒风驰行,未百步辄返。

廿二日天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然如拭,鲜妍明媚,如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风。麦田浅鬣寸许。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞,悠然自得,毛羽鳞鬣之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。

夫不能以游堕事,潇然于山石草木之间者,惟此官也。而此地适与余近,余之游将自始,恶能无纪?己亥之二月也。

1.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)客.此()(2)是.日,更定矣()

(3)冻风时作.()(4)而此地适.与余近()

2.请用“/”给下面的句子断句,断两处。(2分)

始知郊田之外未始无春而城居者未之知也

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)湖中焉得更有此人!(2分)

(2)风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。(2分)

4.[甲][乙]两文都是写景的散文,请分别概括两文抒发的情感。(4分)

(二)阅读下面两篇文言文,回答问题。(16分)

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大惊喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(张岱《湖心亭看雪》) 【乙】从武林门而西,望保叔塔突兀层崖中,则已心飞湖上也。午刻入昭庆①,茶毕,即棹小舟入湖。山色如娥,花光如颊,温风如酒,波纹如绫,才一举头,已不觉目酣神醉。此时欲下一语描写不得,大约如东阿王②梦中初遇洛神③时也。余游西湖始此,时万历丁酉二月十四日也。晚同子公渡净寺④,觅阿宾旧住僧房。取道由六桥、岳坟、石径塘而归。草草领略,未及遍赏。次早得陶石篑帖子。至十九日,石篑兄弟同学佛人王静虚至,湖山好友,一时凑集矣。

[袁宏道《西湖(一)》] 【注】①昭庆:指西湖北岸的昭庆寺。②东阿王:曹植。③洛神:洛水的女神。曹植《洛神赋》中对洛神之美有极其惊艳的描写。④净寺:即西湖南岸的净慈寺。

5.解释下列加点的词。(4分)

(1)上下一.白() (2)从武林门而西.()

(3)即.棹小舟入湖()(4)取道由六桥、岳坟、石径塘而归.()6.用现代汉语翻译下列句子。(6分)

(1)湖中焉得更有此人?

(2)此时欲下一语描写不得,大约如东阿王梦中初遇洛神时也。

7.下列分析不恰当的一项是(2分)()

A.甲文,“湖中人鸟声俱绝”中的“绝”字,从听觉入手,写出了寒冬雪后西湖的冷寂。乙文,“则已心飞湖上也”中的“飞”字,写出了一个初游西湖者目夺神摇的内心激荡,遥见塔影凌空,便自心飞神越。

B.甲文写赏雪,却写到湖心亭上金陵人饮酒的场面,只是为了突出西湖雪景的奇特迷人。乙文中“湖山好友,一时凑集矣”则突出了“山”“湖”“好友”齐聚的喜悦。

C.甲文中“痴”字与开头“独往湖心亭看雪”相呼应,写出了作者超然脱俗的性格。乙文中“大约如东阿王梦中初遇洛神时也”一句写出了作者对山水的痴迷。

D.甲文中,“天与云与山与水”,连用三个“与”字,写出了天空、云层、山峦、湖水浑然一体、举目皆白的景象。乙文中,“山色如娥,花光如颊,温风如酒,波纹如绫”连用四个比喻,寥寥数笔,写出了扑面而来的西湖美景。

8.语段[甲][乙]言简义丰,用简洁的语言概括作者的思想感情。(4分)

(三)阅读下面文言语段,完成小题。(15分)

【甲】水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔,夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心,经纶世务者,窥谷忘反。

横柯上蔽,在心昼犹昏,疏条交映,有时见日。

(节选自《与朱元思书》)【乙】崇桢五年十二月,余住西潮。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,争挐①一小舟,拥毳②衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀③,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥④,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡而坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白⑤而别。问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

(选自《陶庵梦忆》)【注】①挐:撑(船)。②毳(cuì)衣:毛皮的衣服。③凇:水气凝成的冰花。沆砀(hàngDàng ):天上的白气。④芥:比喻细微,微小。⑤①白:酒杯。

9.解释选文中划线字的意思。(4分)

(1)互相轩.邈()(2)窥.谷忘反()

(3)上下一.白()(4)及.下船()

10.下列句中划线字意思相同的一组是()(2分)

A.急湍甚.箭/人之所欲莫甚.于生B.百叫无绝./以为妙绝.

C.余强.饮三大白/项为之强.D.问其.姓氏/其.真无马邪

11.翻译下列句子。(4分)

(1)横柯上蔽,在昼犹昏。

(2)湖中焉得更有此人!

12.填空和简答。(5分)

(1)甲文通过描写富春江的山水,抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

(2)乙文中“雾凇沆砀……舟舯中人两三粒而已”几句意境优美。有人依此作T一幅画,请你为

这幅画加个标题:。(1分)

(3)甲乙两文画线句都写环境的幽静,但艺术手法不同,请简析。(2分)

(四)阅读下面文言语段,完成小题。(12分)

龙山雪

张岱

天启六年十二月,大雪深三尺许。晚霁①,余登龙山,坐上城隍庙山门,李岕生、高眉生、王畹生、马小卿、潘小妃②侍。万山载雪,明月薄之,月不能光,雪皆呆白③。坐久清冽,苍头④送酒至,余勉强举大觥敌寒,酒气冉冉,积雪欱⑤之,竟不得醉。马小卿唱曲,李岕生吹洞箫和之,声为寒威所慑,咽涩不得出。三鼓归寝。马小卿、潘小妃相抱从百步街旋滚而下,直至山趾,浴雪而立。余坐一小羊头车,拖冰凌而归。

(选自《陶庵梦忆·卷七》)【注释】①霁:雨后或雪后转晴。②李岕(jiè)等五人都是当时的伶人(戏曲演员)。生,指男演员。马小卿、潘小妃为女伶。③呆白:苍白。④苍头:年纪大的伙计。⑤欱(hē):通“喝”。

13.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)大雪深三尺许.()(2)坐久清.冽()

(3)余勉强举大觥敌.寒()(4)三鼓归寝.()

14.将下面的句子翻译成现代汉语。(3分)

万山载雪,明月薄之,月不能光,雪皆呆白。

15.“明月薄之,月不能光”采用了何种描写方法?有何作用?(3分)

16.本文表达了作者怎样的思想感情?(2分)

参考答案:

一、基础知识

1.陶庵明末清初

2.晚上八时左右定更

3.D【解析】本题考查的知识点是文言文虚词的用法。

A.第一个“而”表承接,第二个“而”表转折,用法不同;

B.第一个“焉”含义是“怎么”,第二个“焉”的含义是“语气助词,无实意,不译”,含义

不同;

C.第一个者是“的人”,第二个“者”表判断,无实意,用法不同;

D.两个“于”都是“在”的意思,选项正确。

因此答案选 D

4.C(A.这/是;B.白色/酒杯;C.还;D.一个/全、都。)

5.A(独往湖心亭/看雪。)

6.B【解析】B.“重在议论”说法错误,湖心亭巧遇虽是叙事,但同时也运用人物描写方法体现了两人的特点,例如见到我的惊喜,与我同饮则体现志趣相投等特点。议论的表达方式作用在于表达作者的态度观点。在叙述湖心亭巧遇这一事件中没有体现。

7.(1)古代夜间的计时单位(2)撑(船)(3)裹、围(4)罢了(5)哪里(6)客居

8.(1)接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。

(2)(湖上)弥漫着水汽凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。

(3)不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢。

二、阅读理解

(一)阅读下面两篇文言文,完成下列题目。(14分)

1.(1)客居(2)这(3)起,兴起(4)刚好,恰巧

2.始知/郊田之外未始无春/而城居者未之知也。

3.(4分)要点与评分:翻译正确,表达通顺,每句2分。

(1)想不到在湖中还会有您这样的人!(湖中哪能还有您这样的人呢!)

(2)风力虽然还很强劲,但是走起路来就汗流浃背。

4.(5分)要点与评分:大意对即可,

示例:【甲】文抒发了作者的故国之思、对山水的痴恋、孤芳自赏的情怀(学生若答不与世俗同流合污、对人生渺茫的慨叹也可)。(3分)【乙】文抒发了作者得以暂时脱离樊笼、亲近自然的自由惬意和喜悦之情。(意思对即可)(2分)

(二)阅读下面两篇文言文,回答问题。(16分)

5.(1)全。(2)往西走(向西去)。(3)就,便。(4)回去(回来)。

6.(1)湖中哪能还有这样的呢!

(2)这时候想要用一句话来描写(眼前美景)却无法做到,大概就像是曹植梦中初遇洛神时(那种惊艳的感觉吧)。

7.[解析] B 本题考查对文言文内容的理解能力。写湖心亭上与金陵人同饮,主要是表达幸逢知己之乐,而不是为了突出雪景的奇特迷人。

8.[甲]作者描绘幽静广阔的雪景图,体现了作者的故国之思,也反映了作者不与世俗同流合污、不随波逐流的品质以及远离世俗,孤芳自赏的情怀,并寄了托人生渺茫的慨叹。(紧扣要点即可。2分)

[乙]作者点染活画出西湖的“灵性”,表达了与常人不同的独到审美情趣,表现作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。(紧扣要点即可。2分)

[参考译文]

[乙] (我)从杭州武林门向西走,远远看见保叔塔高高地耸立在层层的山崖上,(我的)心绪早已飞到西湖之上了。午时进入昭庆寺,喝完茶,就划着小船进入西湖。(只见)山峦色彩如黛,春花的光华好像少女的颜面,温柔的春风好像醉人的美酒,湖水的波纹好像平滑的绸缎,刚一抬头,已经不由得眼花缭乱,如醉如痴了。这时候想要用一句话来描写(眼前美景)却无法做到,大概就像是曹植梦中初遇洛神时(那种惊艳的感觉吧)。我游西湖的经历从这一次开始,当时是万历丁酉年二月十四日。

晚上同子公一起坐船来到净慈寺,找到阿宾曾经住过的僧房。返回时,经过六桥、岳坟、石径塘等景点。粗粗领略了(这些美景),还没来得及仔细观赏。第二天一早又收到陶石篑的帖子。到十九日石篑兄弟和佛学居士王静虚来了,一同游山玩水的好友,一时间都凑到一起了。(三)阅读下面文言语段,完成小题。(15分)

9.(1)比高(2)看到(3)全,部(4)到,等到每空1分。

10.A【解析】A均为“超过”。B前“消失”,后“极”。C前“勉强,后为通假字。“,D前代词,后为语气词。

11.(1)横斜的树枝在上面遮蔽着,即使在白天也还像黄昏一样。(2分,每小句1分)

(2)潮中怎么还能有这样的人!(2分)“焉”1分,解释为“哪里”也算对;语义连贯1分12.(1)厌弃尘俗,向往自然。(2分)“向往自然”写成“寄情山水”也算对。

(2)示例:湖山夜雪写成“湖中赏雪图”、“雪夜赏西湖”、“湖心亭看雪”等也算对。

(3)甲文以声音衬托幽静(以闹写静),乙文文字简练,直接写静。(2分)

(四)阅读下面文言语段,完成小题。(12分)

13.(1)左右(2)清冷(3)抵抗(4)休息,睡觉

14.众山都被雪覆盖住了,月亮的光辉也显得稀薄了,月亮显不出光亮,雪都白花花的。

15.白描(侧面描写)。衬托出龙山雪“呆白”的特点。

16.表达了作者痴迷于山水与脱离世俗的雅乐雅趣。

【参考译文】

天启六年的十二月,大雪有三尺多深。晚上的时候天放晴了,我登上龙山,坐在城隍庙的山门上,李岕生、高眉生、王畹生、马小卿、潘小妃这几个人陪伴侍候。众山都被雪覆盖住了,月亮的光辉也显得稀薄了,月亮显不出光亮,雪都白花花的。坐久了觉得有点清冷,年纪大的伙计送酒来了,我勉强举起大杯子抗寒,酒气上升,和着积雪,竟然不醉。马小卿唱曲子,李岕生吹洞箫和着马小卿的曲子,声音被寒气所慑,艰涩得出不来。三更的时候我们(准备)回去睡觉,马小卿、潘小妃互相抱着从百步街旋转滚落,一直到山脚下,满身是雪地站着。我坐着一辆小羊头车,拖着满身的冰凌回来了。