健康相关行为改变的理论模式——健康信念模式的主要内容

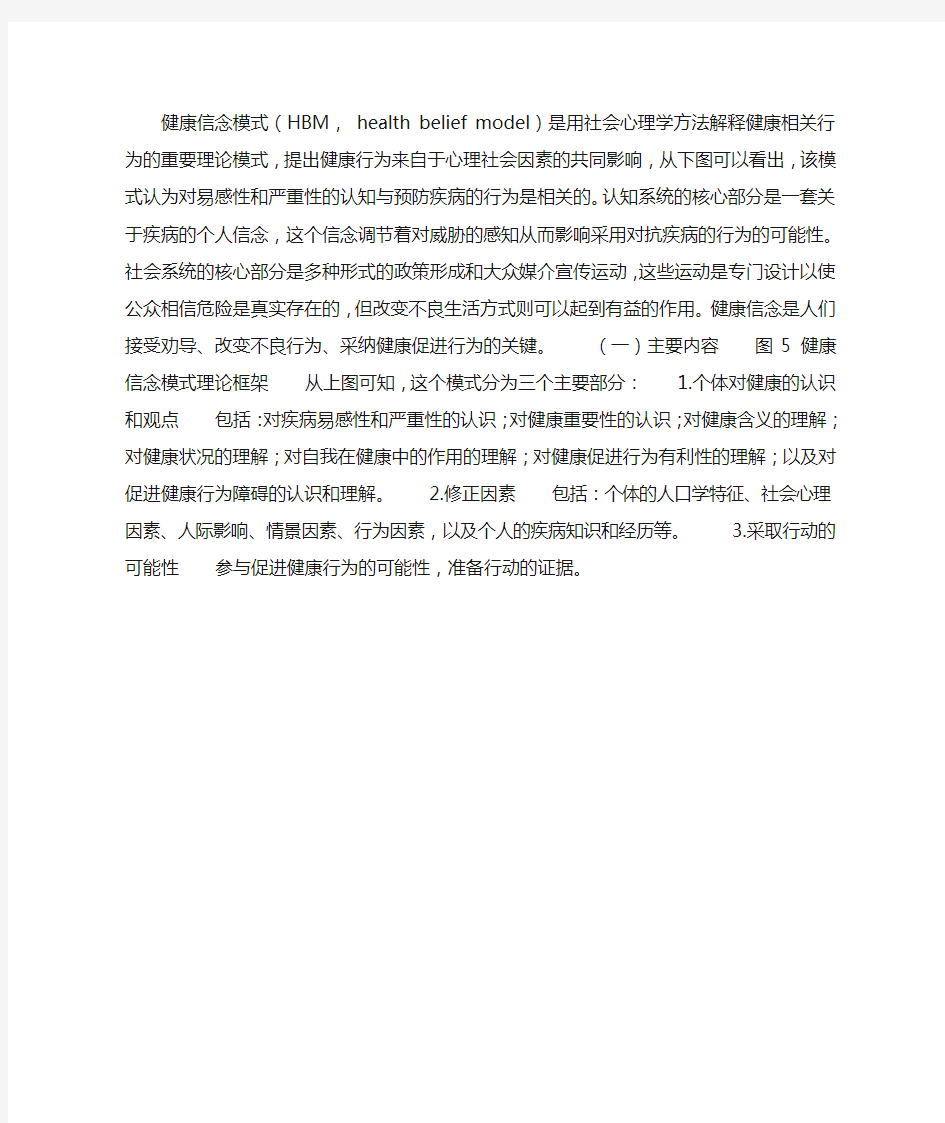

健康信念模式(HBM, health belief model)是用社会心理学方法解释健康相关行为的重要理论模式,提出健康行为来自于心理社会因素的共同影响,从下图可以看出,该模式认为对易感性和严重性的认知与预防疾病的行为是相关的。认知系统的核心部分是一套关于疾病的个人信念,这个信念调节着对威胁的感知从而影响采用对抗疾病的行为的可能性。社会系统的核心部分是多种形式的政策形成和大众媒介宣传运动,这些运动是专门设计以使公众相信危险是真实存在的,但改变不良生活方式则可以起到有益的作用。健康信念是人们接受劝导、改变不良行为、采纳健康促进行为的关键。(一)主要内容图5 健康信念模式理论框架从上图可知,这个模式分为三个主要部分: 1.个体对健康的认识和观点包括:对疾病易感性和严重性的认识;对健康重要性的认识;对健康含义的理解;对健康状况的理解;对自我在健康中的作用的理解;对健康促进行为有利性的理解;以及对促进健康行为障碍的认识和理解。 2.修正因素包括:个体的人口学特征、社会心理因素、人际影响、情景因素、行为因素,以及个人的疾病知识和经历等。 3.采取行动的可能性参与促进健康行为的可能性,准备行动的证据。

健康相关行为改变的理论模式——知信行模式

行为学的研究表明,知识与行为之间有着重要的联系,但不完全是因果关系。一个人的行为与知识有关,也与其价值观和信念有关,更与长期的生活环境有关。故:知信行理论认为:信息→知→信→行→增进健康知:知识和学习,是基础;信:信念和态度,是动力;行:产生促进健康行为、消除危害健康行为等行为改变的过程,是目标。知识是基础,但知识转变成行为尚需要外界条件,而健康教育就是这种促进把知识转变成行为的重要外界条件。举例:健康方面的信念如“我确信吸烟是有害的”、“只要下决心戒烟肯定是可以实现的”,这种信念会影响他们采纳戒烟的行为。如坚持错误的信念就不会改变其错误的行为。态度通常以好与坏、积极与消极加以评价。如关于戒烟,为了达到戒烟的目标,对吸烟者而言,吸烟行为是社会行为,是通过学习得来的,要改变它、否定它,也得学习教育者或社会给予的知识。健康教育者必须通过多种方法将有关烟草的有害性、有害成分、戒烟的益处以及如何戒烟的知识传授给吸烟者。具备了知识,只有采取积极的态度,对知识进行有根据的独立思考,对自己的职责有强烈的责任感,就可以逐步形成信念,知识上升为信念,就可以支配人的行动。当吸烟者采取积极的戒烟态度,相信吸烟有害健康,并相信自己有能力戒烟时,戒烟就可成功。但是,要使人们从接受转化到改变行为是一个非常复杂的过程:信息传播→觉察信息→引起兴趣→感到需要→认真思考→相信信息→产生动机→尝试行为态度坚决→动力定型→行为确立。其中关键的主要有两个步骤:信念的确立和态度的改变。知、信、行三者间不存在因果关系,但必须有必然性。在信念确立以后,如果没有坚决转变态度的前提,实现行为转变的目标照样会招致失败。所以,在实践中要使40%的人发生行为转变,就要有60%的人持积极的态度参与改变行为实践,这样就要有80%的人相信这种实践对其健康是有益的,要到达这个目标就要使90%以上的人具有改变这种行为所必须具备的知识。

健康教育行为

第三章健康教育行为改变理论 1. 健康教育的核心是行为改变,包括终止危害健康的行为、实践有利健康的行为以及强化已有的健康行为等。 2. 应用于个体水平的理论 (1)知信行模式 (2)健康信念模式 (3)行为变化阶段模式 (4)理性行为理论和计划行为理论 3. 行为改变的阶段模式认为人的行为变化通常需要经过以下5个阶段: 无转变打算阶段 打算转变阶段 转变准备阶段 转变行为阶段 行为维持阶段 4. 应用于人际水平的理论 (1)社会认知理论 (2)社会网络与社会支持 (3)紧张和应对互动模式 5. 社会网络的特点 互惠 强度 复杂性 密度 同质性 地理分布 6. 社会支持类型:情感性支持、物质性支持、信息支持、评价支持 7. 紧张和应对互动模式的基本环节: 对紧张事件和形势进行评估; 对自己的应对能力进行评估; 在此基础上进行应对,解决问题或调整自己的情绪。 8. 应用于社区和群体水平的理论 (1)创新扩散理论 (2)社区组织和社区建设 9. Rogers根据人群在面对创新时接受创新事物的早晚将人们分为五种不同类型:先驱者(innovators)、早期接受者(early adopters)、相对较早的大多数接受者(early majority)、相对较晚的大多数接受者(1ate majority)、迟缓者(1aggards)。 10. 社区(community)通常指在一定地域范围内的社会群体;至少包括以下要素:人口、一定的区域(地理)、经济活动与共同利益(经济)、较密切的社会交往(社会)、居民的认同和相同价值观(心理)。 11. 社区组织(community organization)通常指社区内有目的、有计划地建立起来的以满足一定需要的各种团体和机构。可分为经济组织、政治组织和文化组织等。各种组织相互影响、相互联系,共同形成社区的组织体系。 12. 社区建设(community building)强调解决社区的问题不应被动地由外部或社区精英用“喂养”方式开展社区活动,而应使社区成员以主人翁身份共同来关心社区的问题、主动分担职

计划行为理论的发展和应用(健康行为)

计划行为理论的发展及应用 1计划行为理论的来源与发展 理性行动理论(Theory of Reasoned Action,TRA)是计划行为理论(The Theory of Planed Behavior,TPB)的前身[1-3]。理性行动理论可追溯到多属性态度理论(Theory of Multi attribute Attitude)[4]。该理论认为行为态度决定行为意向,预期的行为结果及结果评估又决定行为态度。后来,Fishbein和Ajzen发展了多属性态度理论,提出理性行为理论(Theory of Reasoned Action)[1, 5, 6]。理性行为理论认为行为意向是决定行为的直接因素,它受行为态度和主观规范的影响。由于理性行为理论假定个体行为受意志控制,严重制约了理论的广泛应用,因此为扩大理论的适用范围,Ajzen1985年在理性行为理论的基础上,增加了知觉行为控制变量,初步提出计划行为理论。1991年Ajzen发表的《计划行为理论》,标志着计划行为理论的成熟。自理性行动理论提出后,计划行为理论到今天差不多已经走过了近30年的发展历程。在这30年间,历经不断的修正、丰富、质疑和完善,计划行为理论逐步坚实地成长壮大起来,不仅为国际社会心理学界,也为整个心理学界的众多研究者所验证和接受。作为一种成功地预测和解释态度与行为之间关系的社会心理学理论模型,今天,计划行为理论已被广泛地应用到人类生活的众多领域。绝大多数研究证明,该理论能更好地了解和预测个体的行为意图及

自我效能和控制感,并显著地提高人们的具体态度对行为的解释力[7]。 2 计划行为理论的要素 2.1、态度(Attitude)是指个人对该项行为所抱持的正面或负面的感觉,亦即指由个人对此特定行为的评价经过概念化之后所形成的态度,所以态度的组成成份经常被视为个人对此行为结果的显著信念的函数[8]。 2.2、主观规范(Subjective Norm)是指个人对于是否采取某项特定行为所感受到的社会压力,亦即在预测他人的行为时,那些对个人的行为决策具有影响力的个人或团体(salient individuals or groups)对于个人是否采取某项特定行为所发挥的影响作用大小。 2.3、知觉行为控制(Perceived Behavioral Control)是指反映个人过去的经验和预期的阻碍,当个人认为自己所掌握的资源与机会愈多、所预期的阻碍愈少,则对行为的知觉行为控制就愈强。而其影响的方式有两种,一是对行为意向具有动机上的含意;二是其亦能直接预测行为。 2.4、行为意向(Behavior Intention)是指个人对于采取某项特定行为的主观机率的判定,它反映了个人对于某一项特定行为的采行意愿。 2.5、行为(Behavior)是指个人实际采取行动的行为。

健康相关行为改变的理论模式——知信行模式

健康的生活方式和生活习惯 行为学的研究表明,知识与行为之间有着重要的联系,但不完全是因果关系。一个人的行为与知识有关,也与其价值观和信念有关,更与长期的生活环境有关。故:知信行理论认为:信息→知→信→行→增进健康知:知识和学习,是基础;信:信念和态度,是动力;行:产生促进健康行为、消除危害健康行为等行为改变的过程,是目标。知识是基础,但知识转变成行为尚需要外界条件,而健康教育就是这种促进把知识转变成行为的重要外界条件。举例:健康方面的信念如“我确信吸烟是有害的”、“只要下决心戒烟肯定是可以实现的”,这种信念会影响他们采纳戒烟的行为。如坚持错误的信念就不会改变其错误的行为。态度通常以好与坏、积极与消极加以评价。如关于戒烟,为了达到戒烟的目标,对吸烟者而言,吸烟行为是社会行为,是通过学习得来的,要改变它、否定它,也得学习教育者或社会给予的知识。健康教育者必须通过多种方法将有关烟草的有害性、有害成分、戒烟的益处以及如何戒烟的知识传授给吸烟者。具备了知识,只有采取积极的态度,对知识进行有根据的独立思考,对自己的职责有强烈的责任感,就可以逐步形成信念,知识上升为信念,就可以支配人的行动。当吸烟者采取积极的戒烟态度,相信吸烟有害健康,并相信自己有能力戒烟时,戒烟就可成功。但是,要使人们从接受转化到改变行为是一个非常复杂的过程:信息传播→觉察信息→引起兴趣→感到需要→认真思考→相信信息→产生动机→尝试行为态度坚决→动力定型→行为确立。其中关键的主要有两个步骤:信念的确立和态度的改变。知、信、行三者间不存在因果关系,但必须有必然性。在信念确立以后,如果没有坚决转变态度的前提,实现行为转变的目标照样会招致失败。所以,在实践中要使40%的人发生行为转变,就要有60%的人持积极的态度参与改变行为实践,这样就要有80%的人相信这种实践对其健康是有益的,要到达这个目标就要使90%以上的人具有改变这种行为所必须具备的知识。 页脚内容

健康行为与相关理论辅导

许多人不是死于疾病,而是死于无知。 ----世界卫生组织总干事中岛宏 第三章健康行为与相关理论辅导 同学们: 在第一章里我们了解到,健康心理学是以生物心理社会模式为基础建立起来的,它强调除生物因素外,心理因素、社会因素也是健康与疾病的重要影响因素。个人的生活型态、生活方式和性格、情绪等心理因素会对自身的健康产生重要的影响。因此,疾病并非完全是人不可控制的外在因素造成的,自身的行为和心理也是健康和疾病的原因,这样人就要对自己的健康负责,个人有责任和义务通过改变自己的行为和生活型态来促进自身的健康。 那么什么是健康行为?人为什么不能实行健康的行为?如何让大众建立起健康的生活方式,做促进健康的健康行为,而不做有害健康的行为?这就是本章要解决的问题。 本章旨在介绍什么是健康行为及其的重要性;分析影响人们实行健康行为的因素有哪些;介绍态度改变和行为改变的策略和相关理论。 一、重点、难点问题 1.掌握健康行为的重要性。 2.一般掌握重要死因的危险行为因子。 3.一般掌握教育诉求、恐惧诉求与行为改变的关系。 4.重点掌握健康信念模式的内容及应用。 5.重点掌握理性行动理论的内容及应用。 6.一般掌握古典制约与操作制约的差别。 7.重点掌握行为改变的策略。 8.一般掌握行为改变的跨理论模式之内容。 9.一般掌握复发过程的认知行为模式之内容。 二、重点、难点问题辅导 ㈠健康促进与健康行为简介p61 ⒈健康促进与健康行为 世界卫生组织在1984年的《渥太华宪章》中,广义的将“健康促进”定义为:让人们能够强化其掌控并增进自身健康的过程。 所谓健康行为(health behavior),是指人们为增进或维持个人健康所采取的行为,可以分为健康促进行为以及健康危害行为,健康促进行为包括规律运动、预防注射、良好饮食与睡眠习惯等,而健康危

第二章 健康教育与健康促进的基本理论 复习题

第二章健康教育与健康促进的基本理论考试题 一、单选题(每题1分) 1.健康教育的对象是(E ) A.健康人群B.亚健康人群C.病人D.病人家属E.全体人群2.健康教育的特定目标是帮助教育对象(D ) A.掌握健康知识B.树立健康观念C.改变健康态度D.改变行为E.获得物质环境支持 3.动员社区、家庭与个人参与的最佳途径是(A ) A.健康教育B.健康促进C.卫生宣传D.政策倡导E.行政干预4.1978年以来健康教育模式已由过去单一的大众宣传逐步转变为(C ) A.开展保健活动B.社区有偿服务C.行为危险因素干预D.协助推行合作医疗E.卫生宣传 5. 1986年首届国际健康促进大会通过了(C ) A.《雅加达宣言》 B.《曼谷宣言》 C. 《渥太华宪章》 D. 《松兹瓦尔宣言》 E. 《阿拉木图宣言》 6. 在艾滋病的健康促进活动中,调查艾滋病病人对艾滋病的认知属于(A ) A. 实态性调查 B. 回顾性调查 C. 社会调查 D. 前瞻性调查 E. 案例调查法 7.从结果到原因的调查属于(B )

A. 实态性调查 B. 回顾性调查 C. 社会调查 D. 前瞻性调查 E. 案例 调查法 8. 某健康教育研究将某社区作为健康教育干预组,另一条件相似的社区作为对照组,观察干预前后两组在知识等方面的改变。该研究属于( B )A. 实验研究B.准实验研究C.非实验研究D. 实态性调查E. 回顾性调查 9.选择8-12名由相同的社会背景成员对某社会区的健康问题进行讨论,这是(C ) A. 特尔菲法 B. 回顾性调查 C. 专题小组讨论法 D. 前瞻性调查 E. 案例调查法 10. 导致许多国家医疗费用成倍增长却无法抑制慢性非传染性疾病上升的主要原因是(D ) A. 医疗水平跟不上 B. 出现新的病种 C. 医务人员素质差 D. 忽视公共卫生 E. 慢性病的种类繁多 11. 卫生宣传通常指的是卫生知识的(A ) A.单向传播 B.双向传播 C.人际传播 D.组织传播 E.自我传播 12. 健康促进的工作主体是(A ) A. 政府或政策制定者 B. 社会各个领域和部门 C. 各种规模的医疗机构 D.社区 E.各级健康教育中心 13. 健康促进与健康教育的关系是(C ) A.等同关系 B.并行关系 C.包容与被包容关系 D.先后关系 E.互补关系 14. 新的公共卫生方法的精髓是(B )

行为与健康习题(含答案)

第三章行为与健康复习题 一、单选题(每题1分) 1.“有人爱吸烟,又害怕得肺癌”属于的动机冲突是( D ) A.双趋式冲突 B.双避式冲突 C.双重趋避式冲突 D.趋避式冲突 2.健康相关行为是( B ) A.与疾病有关的行为B.与健康和疾病有关的行为C.促进健康的行为D.危害健康的行为3.人觉察到自己患有某种疾病去医院看病( D ) A.日常健康行为 B.保健行为 C.预警行为 D.求医行为 E.遵医行为 4.身残志坚,积极康复属于 ( A ) A.病人角色行为 B.保健行为 C.预警行为 D.求医行为 E.遵医行为 5. 情绪过分压抑和自我克制,爱生闷气的行为表现是(C) A.A型行为模式B.B型行为模式C.C型行为模式D.D型行为模式 6.发生地震后的自救互救行为带属于( A ) A.预警行为B.日常健康行为C.避开环境危害D.保健行为 7.与心血管疾病发生密切相关的行为模式是(A) A.A型行为模式B.B型行为模式C.C型行为模式D.D型行为模式 8. 儿童定期进行预防接种属于促进健康行为中的( B ) A.预警行为B.保健行为C.避开环境危害D.遵医行为E.求医行为 9. 乘车系安全带属于促进健康行为中的( A ) A.预警行为B.保健行为C.避开环境危害D.遵医行为E.求医行为 10.小学生每年体检属于( B ) A.日常健康行为 B.保健行为 C.预警行为 D.求医行为 E.遵医行为 11. 某人多次体检血压正常,却总是怀疑自己有高血压,这是一种(B) A.致病行为模式B.不良疾病行为C.不良生活方式与习惯D.预警行为 12.合理营养、平衡膳食等属于健康行为中的( C ) A.保健行为 B.预警行为 C.日常健康行为 D.避开环境危害 E.遵医行为 13. 人类行为构成的五个要素中,人的行为的指向目标是(B) A.行为主体 B.行为客体 C.行为手段 D.行为结果 E.行为环境 14. 美国心理学家Woodworth提出的体现行为基本含义的S模式是(B) A.R—S—O B.S—O—R C.O—S—R D.R—O—S E. S-R-O 15.讳疾忌医属于( D ) A.不良生活方式 B.A型行为模式 C.致病行为模式 D.不良疾病行为 16. 知信行模式中强调的关键步骤是( C ) A.知识的传播B.知识的吸收C.信念的形成D.行为的养成E.技能的掌握17. 有关知识的描述正确的是( C ) A.拥有良好的健康相关行为的知识就会有相应的良好的健康相关行为 B.知识和行为没有关系,如医生有吸烟危害健康的知识,医生吸烟率并不低 C.知识是行为产生的基础,是行为产生的必要条件,但不是充分条件 D.知识是行为产生的后果

2016年疾病控制(中级)相关专业知识健康教育的基本理论重点

健康教育基本理论 1、健康不仅是免于疾病和虚弱,也包括生理的、心理的和社会的适应能力的完好状态。 2、健康是人类生物因素、心理行为与生活方式因素、环境因素和卫生服务因素相互作用的结果。 3、健康教育:是通过信息传播和行为干预,帮助个人和群体掌握卫生保健知识,树立健康观念,自愿采纳有利于健康行为、生活方式的教育活动与过程。 4、健康教育常用方法:传播、干预、培训和专题讲座。 5、健康教育分类: 按目标人群或场所分类:①学校健康教育②职业人群健康教育③医院健康教育④社区健康教育 按教育目的或内容分类:①防治疾病的健康教育②营养健康教育③环境保护健康教育④生殖健康教育等 6、卫生宣传的特点是单身、面广和廉价。 7、健康素养是指个体具有获取、理解和实践基本的健康信息和服务。 8、影响健康素养的因素:①受教育水平②卫生服务③社会文化背景。 9、《中国公民健康素养-基本知识与技能(试行)》卫生部20020104。 10、人的行为5要素: ①行为主体----人 ②行为客体----行为的指向目标 ③行为环境----主体与客体发生联系的客观环境 ④行为手段----主体作用于客体所应用的工具或使用的方法 ⑤行为结果----主体预期的行为与实际完成行为之间的符合程度。 11、行为形成4阶段:①被动发展阶段(0-2岁)②主动发展阶段(3-11岁) ③自主发展阶段(12岁-成年)④巩固发展阶段(成年以后)。 12、个体行为发生的心理机制:条件反射与学习理论。 13、PRECEDE-PROCEED模式把影响行为的因素归纳为三大类:倾向因素、促成因素、强化因素。 14、从行为的产生来看,行为分为:本能行为和习得(社会)行为。 15、健康相关行为:①健康促进行为②健康危害行为③致病性行为模式。 16 17 ①应用于个体水平的理论或模式:知信行模式KAP、健康信念模式HBM、阶段变化模式、合理行为理论和郭雪芙行为理论。 ②应用于人际水平的理论:社会认识理论SCT。 ③应用于社区和群体水平的理论:社区组织、创新扩散理论。 18、知信行模式将人们行为的改变分为获取知识、产生信念及造成行为三个连续的过程。 19、健康行为模式需要以下几方面的认识: ①知觉到某种疾病或危险因素的威胁,并进一步认识到问题的严重性。 ②对采取某种行为或放弃某种行为的结果的估计(对行为益处的认识和对实施或放弃行为的障碍的认识) ③效能期待。 20、行为变化5阶段:①无转变打算阶段②打算转变阶段③转变准备阶段④行动阶段⑤行为维持阶段 21、行为变化过程10步骤:认识层面①提高认识②情感唤起③自我再评价④环境再评价⑤自我解放⑥社会解放;行为层面⑦反思习惯⑧强化管理⑨控制刺激⑩求助关系 22、合理行动和计划行为理论由“对行为的态度”“主观行为规范”“自觉行为控制”三部分组成。这三者又决定了“行为的意向”和随后的行为改变。 23、社会认识理论:产生维持某种行为影响因素:环境、情境、行为能力、效能预期、自我控制、观察学习、强化、自我效能、情感应对反应、交互决定机制。

第六章-健康相关行为改变的理论

第六章-健康相关行为改变的理论 第二节健康相关行为改变的理论 一、“知信行”模式 “知信行”是知识、信念和行为的简称。 健康教育的知—信——行(KAP)模式实质上是认知理论在健康教育中的应用。 知信行模式认为: 卫生保健知识和信息是建立积极、正确的信念与态度,进而改变健康相关行为的基础,而信念和态度则是行为改变的动力。 例如,吸烟——危害健康的行为定式。 戒烟——了解吸烟的危害+戒烟的益处+戒烟的知识 但,知识转化为行为改变,是一个漫长而复杂的过程,很多因素影响其顺利转化,任何一个因素都有可能导致行为形成/改变的失败。 “知而不信”:所传播信息的可信性、权威性受到质疑、感染力不强,不足以激发人们的信念; “信而不行”:建立行为或改变行为中存在一些不易克服的障碍,或者需要付出较大的代价,障碍和代价抵消了行为的益处,故不产生行动。 二、健康信念模式 健康信念模式(HBM)理论强调感知在决策中的重要性。 影响感知的因素很多,是运用社会心理学方法解释健康相关行为的理论模式。 该理论认为信念是人们采纳有利于健康的行为的基础,人们如果具有与疾病、健康相关的信

念,他们就会采纳健康行为,改变危险行为。 图6-2 健康信念模式 影响因素: 1.感知疾病的威胁(疾病易感性、疾病严重性) 对疾病威胁的感知程度高,是促使人们产生行为动机的直接原因,更有可能采纳健康行为,防止严重健康问题的发生。 (1)感知疾病的易感性: 指个体对自身患某种疾病或出现某种健康问题的可能性的判断。人们越是感到自己患某疾病的可能性大,越有可能采取行动避免疾病的发生。 (2)感知疾病的严重性 疾病对躯体健康的不良影响:如造成疼痛、伤残和死亡等。 疾病引起的心理、社会后果:如影响工作、家庭生活、人际关系等。 2.感知健康行为的益处和障碍 (1)感知健康行为的益处: 指人体对采纳行为后能带来的益处的主观判断,包括对保护和改善健康状况的益处和其他边际收益。一般而言,人们认识到采纳健康行为的益处,或认为益处很多,则更有可能采纳该行为。 (2)感知健康行为的障碍: 指个体对采纳健康行为会面临的障碍的主观判断,包括行为复杂、时间花费、经济负担等。感觉到障碍多,会阻碍个体对健康行为的采纳。 感知越强,障碍越小,个体采纳健康行为的可能性越大。 3.自我效能 自我效能是后被补充到健康信念模式中的一个因素,