公路平曲线计算A

节1:公路平曲线计算资料

一、实用计算公式集成

1.辅助公式

切线角:(因而) L为缓和曲线长度变量

切线增加值:-

曲线内移值:

2.缓和曲线坐标计算公式(图示坐标系)

X坐标公式:

Y坐标公式:

其中HY点坐标:

3.元素计算公式

切线长:+Q

园曲线长:

曲线总长:

外距:

切曲差:

4.园曲线

距离H1:

任意角:(变量X1为设定值,以此式算出中间量)B半曲线宽:

园曲线上任意点坐标:X1为设定值

对应:

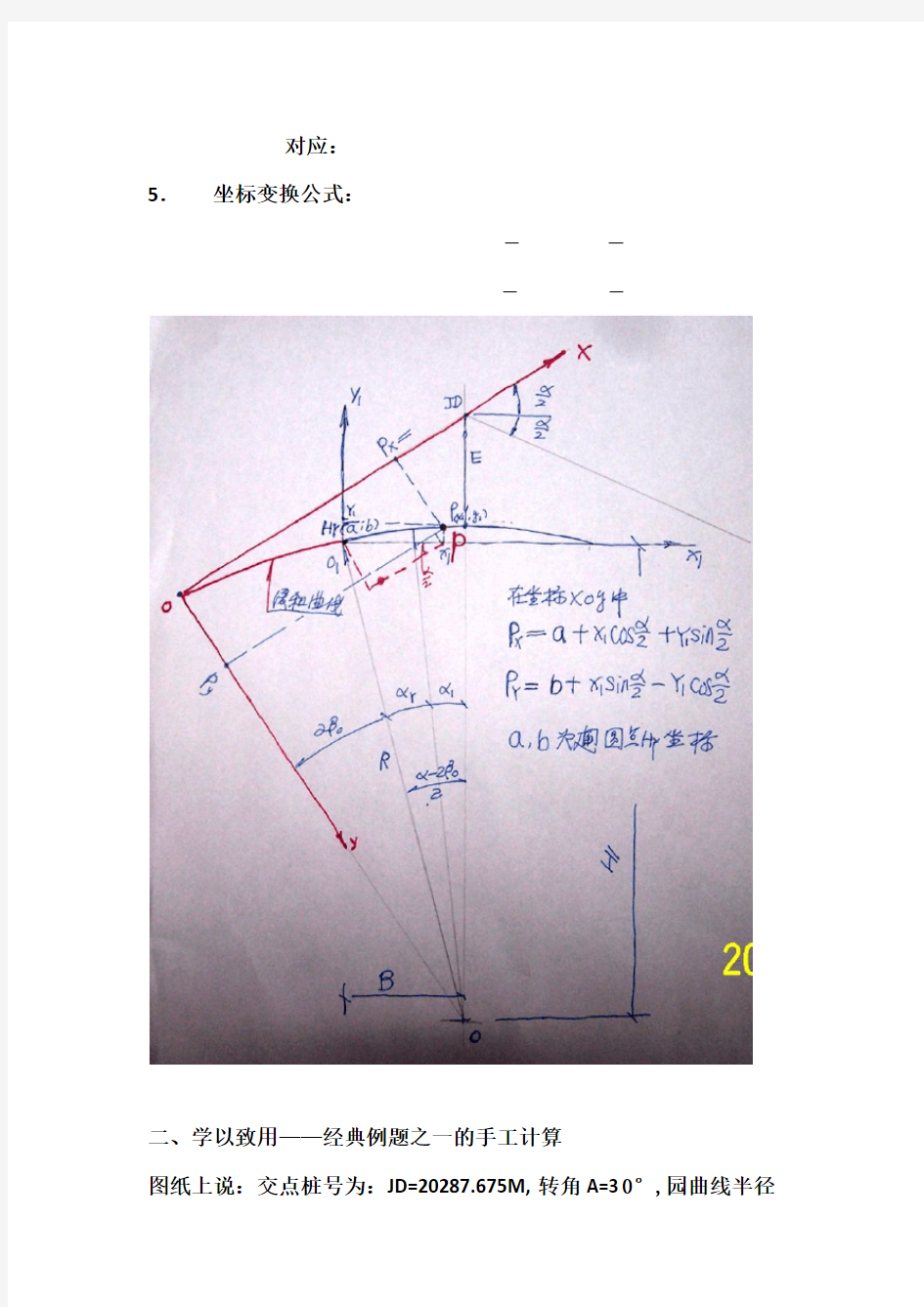

5.坐标变换公式:

二、学以致用——经典例题之一的手工计算

图纸上说:交点桩号为:JD=20287.675M,转角A=30°,园曲线半径

R=300M,缓和曲线长LS=70M.求曲线元素及主要点里程桩,然后作曲线放线计算.

解:

①元素计算:

敷设角B0=LS/2R*180/3.1416=6.6845°=0.116673弧度.

切线增长值Q=LS/2-LS^3/240R^2=34.984M

曲线内移值P=LS^2/24R=0.681M

切线长TS=(R+P)TAN(A/2)+Q=115.551M

园曲线长LY=R(A-2BO)=87.08M

曲线总长L=LY+2LS=227.08M

外距E=(R+P)/COS(A/2)-R=11.287M

②主点里程桩计算

ZH=JD-TS=20172.124M

HY=ZH+LS=20242.124M

QZ=HY+LY/2=20285.664M

YH=HY+LY=20329.204M

HZ=YH+LS=20399.204M

③园曲线参数

H1=RCOS((A-2B0)/2)=296.845M

B=RSIN((A-2B0)/2)=43.387M

节2:新的计算方法

一、概述

1.由于全站仪的普及,使已知坐标系中两点的坐标后(不论是相对坐标或高斯坐标)再找出已知坐标值的第三点在地面上

的位置变得迅速、准确而简单。

2.因此,各设计施工单位制造了许多适用的计算软件在使用和在网上叫卖,我下载了一个名叫【缓和曲线。EXE】的免费程

序,他的计算结果与我们的手工计算结果是一致的。当然,

我不能还原这个程序的源码。

3.我又用EXCLE2003电子表格验证了手工计算、网上程序和电子表格三者的一致性。

4.我再从网络上下载了老程序QBASIC。EXE,在WINXP的程序→附件→DOS提示符下重新编写和运行了QBASIC程序D:\教

学资料\DOS\公路平曲线计算.BAS,

其结果也与以上工作的结果是一致有!

5.考虑到全站仪现存都配有CASIO-FX-5800系列可编程计算器,我们是否也应该多掌握一点QBASIC语言呢?

改进我以前的缓和曲线和园曲线在不同的坐标系统中分别进行

计算的方法,统一在以ZH点为坐标原点,X轴指向JD方向,Y轴指向园曲线中心的坐标系中进行计算。

二、网上下载的【缓和曲线。EXE】程序运行介绍:

启动程序:“缓和曲线.EXE”↙↙

输入:交点桩号JD=20287.675,

偏角角度A=30°,

曲线半径R=300,

缓和曲线长=70等已知数据后,程序自动计算出下列数据,并与手工计算保持一致.即:

ZH=20172.124

HY=20242.124

QZ=20329.203

YH=20329.203 (手工为20329.204)

HZ=20399.203 (手工为20399.204)

TS=115.551

E=11.287

L=227.08

LY=87.08

P=0.68

Q=34.984

加桩计算结果:

反证:

已算出E=11.287

于是,QZ点在以ZH点为坐标原点,X轴指向JD方向,Y轴指向园曲线中心的坐标系中的坐标为:

Y=11.287×SIN (75)=10.902

X=TS-E×SIN(15)

=115.551-11.287×SIN(15)=112.63

以上结果说明:都是正确的。

三、坐标变换公式

桩号>HY点桩号后,公路曲线计算由缓和曲线计算变化为园曲线计算。为学习方便,我已经为大家准备好了一张图:

在备课的时候,我用此坐标变换公式计算了网上下载程序算出的桩号20250处的坐标值和本变换公式计算出的该点的坐标值是完全一

致的!

a=69.905 b=2.72 px=77.714 py=3.733

px=a+x1cos15+y1sin15 ①

py=b+x1sin15-y1cos15 ②

用以上公式不难计算出:

X1=7.8065

Y1=1.0368

再在园曲线坐标系中不难证明这两点正在园曲线上!

四、用大家熟知的EXCLE电子规格计算的公式汇总

可以参考我为大家作的例题

经典例题1.XLS

经典例题2.XLS

公路施工图上必开列的已经条件:交点JD桩号(里程桩);偏角角度值ɑ:及缓和曲线长度LS

1.先在表上作元素计算

将转角ɑ化为弧度:例30°=3.1416/180×30=o.5236弧度

算出敷设角:β0=LS/2R 例:=0.1167弧度

切线增加值Q=LS/2-LS^3/240R^2 例:=34.981M

曲线内移值P=LS^2/24R 例:=0.6808M

切线长TS=(R+P)TAN(ɑ/2)+Q 例:=115.5514M

园曲线长LY=R(ɑ-2β0) 例:=87.08M

曲线总长L=LY+2LS 例:=227.08M

外距E=(R+P)/COS(ɑ/2)-R 例:=11.2875M

园曲线半宽B=RSIN((ɑ-2β0)/2) 例:=43.3873M

园曲线弦高H1=RCOS((ɑ-2β0)/2) 例:=296.846M

2.计算出主点里程桩

JD=JD 例:=20287.675M

ZH=JD-TS 例:=20172.124M

HY=ZH+LS 例:=20242.124M

QZ=HY+LY/2 例:=20285.664M

YH=HY+LY 例:=20329.204

ZH=YH+LS 例:=20399.204

3.缓和曲线计算

以ZH点为坐标原点,X轴指向JD方向,Y轴指向园曲线中心的坐标系中.当你自己设定的里程桩值≤HY点里程桩值时,各点用下列公式计算(其中变量L=缓和曲线长=设定加桩桩号值-ZH点桩号值) X坐标公式:

Y坐标公式:

4.以下为园曲线计算,用同一坐标系

当你自己设定的里程桩值≥HY点里程桩值时,各点用下列公式计算

园曲线长LY=输入里程桩值-HY桩号值

对应园心角ɑY=LY/R (弧度) 0≤ɑY≤(ɑ-2β0)/2

对应ɑ1=(ɑ-2β0)/2-ɑY

对应X1座标值X1=B-RSINɑ1

对应Y1座标值Y1=RCOSɑ1-H1

于是算出园曲线该点在X-O-Y座标系中的座标为:

我已上机验证了公式的正确性。

5.夹角计算及夹角化为度分秒的公式

某点P在X-O-Y座标系中的夹角JG:

JG=ATN(Y/X)×180/3.1416 (度)

如何将夹角(度)化为度、分、秒供全站仪使用?

度=INT(JG)

分=INT((JG-度值)×60)

秒=INT(((JG-度值)×3600-分值×60) ×100)/100

例:用上述公式化3.141592度为度分秒格式

度=INT(3.141592)=3度

分= INT(0.141592×60)=8分

秒= INT(0.141592×3600-8×60) ×100)/100=29.73分

请在EXCLE电子表格中验证

请再用计算器验证。

五、公路平曲线计算.BAS源程序

在WINXP的DOS提示符下,到下载并拷贝有QBASIC.EXE的你自定的目录中,你就可以编辑和运行你喜欢的QBASIC程序了,它比CASIO-FX-5800系列昂贵的计算器功能要强大多了。我把我编写的这个取代网上下载的【缓和曲线。EXE】程序的程序加解释的送给大家,希望有的同学能在今后的工作中用上它!

以下为加解说的源程序清单

CLS——清屏

INPUT "JD="; JD#: INPUT "R="; R: INPUT "A="; A: INPUT "LS="; LS: A# = A * 3.1416 / 180

REM"代表注释"程序不执行此句,上面这几句话的意思是向程序输入交点桩号值到JD#存为双精度数:输入园曲线半径值R存为单精度数R;输入转角A:输入缓和曲线长度LS:再把角度什转化为双精度变

量A#。

PRINT JD#; R; LS; A#

上面这几句话的意思是让屏幕连续显示JD#;R;LS;A#的数值

B0 = LS / 2 / R: PRINT "B0="; B0

计算敷设角B0并显示之(弧度)

Q = LS / 2 - LS ^ 3 / 240 / R / R: PRINT "Q="; Q

计算并显示切线增加值Q

P = LS * LS / 24 / R: PRINT "P="; P

计算并显示曲线内移值P

TS = (R + P) * TAN(A# / 2) + Q: PRINT "TS="; TS

计算并显示切线长TS

LY = R * (A# - 2 * B0): PRINT "LY="; LY

计算并显示园曲线长LY

E = (R + P) / COS(A# / 2) - R: PRINT "E="; E

计算并显示外距E

L = LY + 2 * LS: PRINT "L="; L

计算并显示曲线总长L

REM"LCZ里程桩计算程序段"

PRINT "JD="; JD#

显示一下JD里程桩的值只为了提醒你!

ZH# = JD# - TS: LET ZH# = INT(ZH# * 1000 + .5) / 1000: PRINT "ZH="; ZH#

计算并显示ZH桩号,保留三位小数

HY# = ZH# + LS: LET HY# = INT(HY# * 1000 + .5) / 1000: PRINT "HY = "; HY#

计算并显示HY桩号,保留三位小数

QZ# = HY# + LY / 2: LET QZ# = INT(QZ# * 1000 + .5) / 1000: PRINT "QZ="; QZ#

计算并显示QZ桩号,保留三位小数

YH# = HY# + LY: LET YH# = INT(YH# * 1000 + .5) / 1000: PRINT "YH="; YH#

计算并显示YH桩号,保留三位小数

HZ# = YH# + LS: LET HZ# = INT(HZ# * 1000 + .5) / 1000: PRINT "HZ="; HZ#

计算并显示HZ桩号,保留三位小数

REM"LS缓和曲线计算程序段"

FOR S# = ZH# TO HY# STEP 10: IF S# > HY# THEN S# = HY#

让变量S#的值从ZH#的值到HY#的值每循环自动增加10M:假若S#的值增加到大于HY#的值时则让S#=HY#

S1 = S# - ZH#: X = S1 - S1 ^ 5 / (40 * R ^ 2 * LS ^ 2) + S1 ^ 9 / (3456 * R ^ 4 * LS ^ 4)

不难看出S1代表了缓和曲线长度:计算出该点的X坐标值

Y = S1 ^ 3 / (6 * R * LS) - S1 ^ 7 / (336 * R ^ 3 * LS ^ 3) 计算出该点的Y坐标值

PRINT "JZZX="; S#; "X="; X; "Y="; Y: SLEEP

连续显示加桩桩号和对应的该点X及Y坐标值,暂仃供你记录,当你按下任意键时程序继续进行。

IF S1 = 0 THEN JG = 0: PRINT "JG="; 0

假若S1代表的缓和曲线长度=0时则让夹角JG=0并显示之。

IF S1 > 0 THEN JG = ATN(Y / X): JG = INT(JG * 180 / 3.1416 * 100000) / 100000

假若S1代表的缓和曲线长度大于0时则计算夹角JG=0并取小数点后五位数。

JG1 = INT(JG): JG2 = INT((JG - JG1) * 60): JG3 = INT(((JG - JG1) * 3600 - JG2 * 60) * 100) / 100: PRINT "JG="; JG1; JG2; JG3

将十进位夹角JG化为度、分、秒格式并连续显示之。

IF S# = HY# THEN AHY = X: BHY = Y

假若算到HY点时纪录下该点的坐标值给AHY(a)和BHY(b)

IF S# = HY# THEN GOTO LB1

然后程序跳出循环GOTO 标号LB1的程序段

NEXT S#

回到FOR S#——NEXT S# 程序起点

REM"ECX注释园曲线计算程序段"

LB1:

标号LB1可以随心所欲地取名

H1 = R * COS((A# - 2 * B0) / 2): PRINT "H1="; H1

计算并显示园曲线弦高H1并显示

B = R * SIN((A# - 2 * B0) / 2): PRINT "B="; B

计算并显示园曲线半宽B并显示

PRINT "AHY="; AHY; "BHY="; BHY: SLEEP

显示AHY及BHY之值:暂仃

FOR S# = HY# TO QZ# + 10 STEP 10: IF S# > QZ# THEN S# = QZ#: PRINT "S#="; S#: SLEEP

让变量S#的值从HY#的值到QZ#的值加10M每循环自动增加10M:假若S#的值增加到大于QZ#的值时则让S#=QZ#:

显示S#:暂仃

S1 = S# - HY#: AY = S1 / R: A1 = (A# - 2 * B0) / 2 – AY

S1代表园弧长:计算对应园心角AY:计算该点A1角

X1 = B - R * SIN(A1): Y1 = R * COS(A1) - H1

在园曲线坐标系中计算该点X1及Y1坐标值

X = AHY + X1 * COS(A# / 2) + Y1 * SIN(A# / 2)

Y = BHY + X1 * SIN(A# / 2) - Y1 * COS(A# / 2)

利用坐标变换公式算出该点在X-0-Y坐标系中的坐标值

JG = ATN(Y / X): JG = INT(JG * 180 / 3.1416 * 1000000) / 1000000 算也该点的十进位度值,保留5位小数

JG1 = INT(JG): JG2 = INT((JG - JG1) * 60): JG3 = INT(((JG - JG1) * 3600 - JG2 * 60) * 100) / 100

转换为度、分秒格式

PRINT "JZZX="; S#; "X="; X; "Y="; Y; "JG="; JG1; JG2; JG3 显示当前里程桩号JZZX:显示该角度的度、分秒值

SLEEP

暂仃,按任意键继续

IF S# = QZ# THEN END

假若计算到QZ点程序END

NEXT S#

回到循环开始

六、如何在WINXP环境中运行QBASIC程序?

假定你的QBASIC程序“GLJS.BAS”存在D:\DOS目录中

开始→程序→附件→C:\命令提示符→D:\→D:\>CD DOS→D:\DOS\>QBASIC进入了QBASIC程序运行环境→按ESC键→选文件FILE→0PEN→GLYS.BAS→点RUN程序开始运行.

对本程序执行摘记:

屏显JD=? 输入20287.675回车

屏显R=? 输入300 回车

如此这般(请参照解释程序)将程序运行结束,你可对照网上下载程序的运行结果,二者是完全一致的,于是,你掌握了一门技术!

七、计算的成果的使用

使用经纬仪来放线同学们已经学过了。

我没有用过全站仪,根据网上的小文章加我的理解作如下推测,请大家将来在实践中验证。

1、全站仪定向

①设ZH点为站点,输入坐标(0,0)和仪器高,点缶下一步。

②输入定向点(即JD点)的坐标(TS,0)。

③仪器描准JD点的镜子→点缶测量→看屏幕该点坐标值→移动镜子

微调至JD点位置满意为止。

2、放样方法(定向完成后)

①输入要放点的坐标,即我们算好的X,Y值。

②全站仪会显示该点的角度和距离;转动全站仪使角度误差在(1~2

秒)范围以内。

③然后拿着镜子移动到显示的距离→用全站仪描镜子→点测量→看

显示的角度和距离误差→不断调整→使距离误差≤1—2MM,角度误差≤1—2秒则很理想了。

平曲线要素计算

拉坡后,坡度差已知,变坡点高程已知,切线上各点和高程也就知道了。选定竖曲线半径R ,用竖距计算公式求出切线上各点的竖距,切线高程减竖距就是竖曲线高程。竖距公式如下: 一、路线转角、交点间距的计算 (一)在地形图上量出路线起终点及各路线交点的坐标: ()()()21Q 23810,27180JD 2399626977JD 2468426591D 、,、,、()3JD 24848025885,、()4JD 2535025204,、()ZD 2606225783, (二)计算公式及方法 设起点坐标为()00,QD X Y ,第i 个交点坐标为(),,1,2,3,4,i i i JD X Y i =则坐标增量11,i i i i DX X X DY Y Y --=-=- 交点间距D =象限角 arctan DY DX θ= 方位角A 是由象限角推算的: 转角1i i i A A α-=- 1.1JD QD 与之间: 坐标增量10=2396623810=1860DX X X =--> 1026977271802030DY Y Y =-=-=-<

交点间距275.33D m === 象限角 203 arctan arctan 47.502186 DY DX θ-=== 方位角036036047.502312.498A θ=-=-= 2.12JD JD 与之间: 坐标增量21X =2468423966=6880DX X =--> 21Y 26591269773860DY Y =-=-=-< 交点间距788.89D m === 象限角 386 arctan arctan 29.294688 DY DX θ-=== 方位角136036029.294330.706A θ=-=-= 转角110=330.706312.49818.208A A α-=-= 3. 23JD JD 与之间: 坐标增量32X =2484024684=1560DX X =--> 32Y 25885265917060DY Y =-=-=-< 交点间距723.03D m === 象限角 706 arctan arctan 77.54156 DY DX θ-=== 方位角236036077.54282.46A θ=-=-= 转角221=282.46330.70648.246A A α-=-=- 4. 34JD JD 与之间: 坐标增量43X =2535024840=5100DX X =--> 43Y 25204258856810DY Y =-=-=-< 交点间距850.8D m === 象限角 510 arctan arctan 53.171681 DY DX θ===- 方位角336036053.171306.829A θ=-=-= 转角332=306.829282.4624.369A A α-=-=

道路工程测量(圆曲线缓和曲线计算)

内容:理解线路勘测设计阶段的主要测量工作(初测控制测量、带状地形图测绘、中线测设和纵横断面测量);掌握路线交点、转点、转角、里程桩的概念和测设方法;掌握圆曲线的要素计算和主点测设方法;掌握圆曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;了解虚交的概念和处理方法;掌握缓和曲线的要素计算和主点测设方法;理解缓和曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;掌握路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方;了解全站仪中线测设和断面测量方法。 重点:圆曲线、缓和曲线的要素计算和主点测设方法;切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方法 难点:缓和曲线的要素计算和主点测设方法;缓和曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法。 § 9.1 交点转点转角及里程桩的测设 一、道路工程测量概述 分为:路线勘测设计测量 (route reconnaissance and design survey) 和道路施工测量 (road construction survey) 。 (一)勘测设计测量 (route reconnaissance and design survey) 分为:初测 (preliminary survey) 和定测 (location survey) 1、初测内容:控制测量 (control survey) 、测带状地形图 (topographical map of a zone) 和纵断面图 (profile) 、收集沿线地质水文资料、作纸上定线或现场定线,编制比较方案,为初步设计提供依据。 2、定测内容:在选定设计方案的路线上进行路线中线测量 (center line survey) 、测纵断面图 (profile) 、横断面图 (cross-section profile) 及桥涵、路线交叉、沿线设施、环境保护等测量和资料调查,为施工图设计提供资料。 (二)道路施工测量 (road construction survey) 按照设计图纸恢复道路中线、测设路基边桩和竖曲线、工程竣工验收测量。 本章主要论述中线测量和纵、横断面测量。 二、中线测量 (center line survey) 1、平面线型:由直线和曲线(基本形式有:圆曲线、缓和曲线)组成。 2、概念:通过直线和曲线的测设,将道路中心线的平面位置测设到地面上,并测出其里程。即测设直线上、圆曲线上或缓和曲线上中桩。

公路竖曲线高程计算程序

fx-4800P计算器 公路竖曲线高程计算程序 (程序名:GAO CHENG-HP) Lb1 0︰{CDAB}︰C“K1=”︰D“H1=”︰A“PV-K0=”︰B “PV-H0=”↙ Lb1 1 ︰{REF }︰R“R=”︰E“K2=”︰F“H2=”↙Lb1 2︰U =(B-D)÷(A-C)︰V =(F-B)÷(E-A)︰U >V =>N = 0︰T = R ( U-V ) ÷2︰≠>N = 1︰T = R ( V-U ) ÷2 ︰⊿G = A -T ︰Q = A +T ︰W = T 2÷(2 R)↙ Lb1 3︰{K}︰K “I.T.E.ZY-K.YZ-K=0,1”︰ K =0 =>Goto 4 ︰⊿U “I 1”= U ▲V “I 2”= V ▲T = T ▲W “E”= W ▲G “ZY-K”= G ▲Q “YZ-K”= Q▲↙ Lb1 4︰{M}︰M“PK=”︰M ≤A =>Goto 5︰⊿Goto 6 ↙Lb1 5︰M ≤G =>H = B-U ( A-M ) ︰Goto 7 ︰≠>Prog “H1 ”︰N = 1 =>H = B+X-Y ︰Goto 7︰≠>N = 0 =>H = B-X -Y ︰Goto 7↙ Lb1 6︰M ≥Q =>H = B+V ( M-A ) ︰Goto 7 ︰≠>Prog “H2 ”︰N = 1 =>H = B+X+Y ︰Goto 7︰≠>N = 0 =>H = B-X +Y ↙ Lb1 7︰H “HP”= H ▲{L}︰L“BZ-T=0,L”︰L = 0 =>Goto 8 ︰⊿{S}︰S “IL=”︰H “HL”= H +S L ▲↙

公路竖曲线计算

竖曲线及平纵线形组合设计 (纵断面上相邻两条纵坡线相交的转折处,为了行车平顺用一段曲线来缓和,这条连接两纵坡线的曲线叫竖曲线。) 竖曲线的形状,通常采用平曲线或二次抛物线两种。在设计和计算上为方便一般采用二次抛物线形式。 纵断面上相邻两条纵坡线相交形成转坡点,其相交角用转坡角表示。当竖曲线转坡点在曲线上方时为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。 一、竖曲线 如图所示,设相邻两纵坡坡度分别为i 1 和i 2,则相邻两坡度的代数差即转坡角为ω= i 1-i 2 ,其中i 1、i 2为本身之值,当上坡时取正值,下坡时取负值。 当 i 1- i 2为正值时,则为凸形竖曲线。当 i 1 - i 2 为负值时,则为凹形竖曲线。 (一)竖曲线基本方程式 我国采用的是二次抛物线形作为竖曲线的常用形式。其基本方程为: Py x 22= 若取抛物线参数P 为竖曲线的半径 R ,则有: Ry x 22 = R x y 22= (二)竖曲线要素计算公式

竖曲线计算图示 1、切线上任意点与竖曲线间的竖距h 通过推导可得: ==PQ h )()(2112li y l x R y y A A q p ---=-R l 22= 2、竖曲线曲线长: L = R ω 3、竖曲线切线长: T= T A =T B ≈ L/2 =2 ωR 4、竖曲线的外距: E =R T 22 ⑤竖曲线上任意点至相应切线的距离:R x y 22= 式中:x —为竖曲任意点至竖曲线起点(终点)的距离, m ; R —为竖曲线的半径,m 。 二、竖曲线的最小半径 (一)竖曲线最小半径的确定 1.凸形竖曲线极限最小半径确定考虑因素 (1)缓和冲击 汽车行驶在竖曲线上时,产生径向离心力,使汽车在凸形竖曲线上重量减小,所以确定竖曲线半径时,对离心力要加以控制。 (2)经行时间不宜过短

竖曲线高程计算

4.3 某条道路变坡点桩号为K25+460.00,高程为780.72.m,i1=0.8%,i2=5%,竖曲线半径为5000m。(1)判断凸、凹性;(2)计算竖曲线要素;(3)计算竖曲线起点、K25+400.00、K25+460.00、K25+500.00、终点的设计高程。 解:ω=i2-i1=5%-0.8%=4.2%凹曲线 L=R?ω=5000×4.2%=210.00 m T=L/2=105.00 m E=T2/2R=1.10 m 竖曲线起点桩号:K25+460-T=K25+355.00 设计高程:780.72-105×0.8%=779.88 m K25+400: 横距:x=(K25+400)-(K25+355.00)=45m 竖距:h=x2/2R=0.20 m 切线高程:779.88+45×0.8%=780.2 m 设计高程:780.24+0.20=780.44 m K25+460:变坡点处 设计高程=变坡点高程+E=780.72+1.10=781.82 m 竖曲线终点桩号:K25+460+T=K25+565 设计高程:780.72+105×5%=785.97 m K25+500:两种方法 1、从竖曲线起点开始计算 横距:x=(K25+500)-(K25+355.00)=145m 竖距:h=x2/2R=2.10 m 切线高程(从竖曲线起点越过变坡点向前延伸):779.88+145×0.8%=781.04m 设计高程:781.04+2.10=783.14 m 2、从竖曲线终点开始计算 横距:x=(K25+565)-(K25+500)=65m 竖距:h=x2/2R=0.42 m 切线高程 (从竖曲线终点反向计算):785.97-65×5%=782.72m 或从变坡点计算:780.72+(105-65)×5%=782.72m 设计高程:782.72+0.42=783.14 m

道路坐标计算公式(简单实用)

曲线坐标计算 1、曲线要素计算 (1)缓和曲线常数计算 移距R l 24/p 2 s = 切垂距 23 s 240/2/m R l l s -= 缓和曲线角R l R l s s πβ/902/0??== (2)曲线要素计算 切线长 m R T ++=2/tan )p (α 曲线长 ?+=?-+=180/]180/)2([20απβαπR l R l L s s 外矢距 R R E -+=)]2/cos(/)p [(0α 切曲差 L T q -=2 2、主要点的里程推算

s s s S l YH HZ )/22l -(L QZ YH )/22l -(L HY QZ l +=+=+=+=-=ZH HY T JD ZH 检核: HZ T JD =-+q 3、方位角计算 根据已知JD1和JD2的坐标计算出 21JD JD -α 偏角βαα±=--211JD JD JD ZH ?±-=-18011JD ZH ZH JD αα 4、计算直线中桩坐标 (1)计算ZH 点坐标: ZH JD JD ZH ZH JD JD ZH T y y T x x --?+=?+=1111sin cos αα (2)计算HZ 点坐标: 2 11211cos cos JD JD JD HZ JD JD JD HZ T y y T x x --?+=?+=αα (3)计算直线上任意点中桩坐标 待求点到JD1的距离为i L 2 112 11sin cos -JD JD i JD i JD JD i JD i i L y y L x x HZ T L --?+=?+=+=αα里程 待求点里程 5、计算缓和曲线中桩坐标 (1)第一缓和曲线上任意点中桩坐标 在切线坐标系中的坐标为: s i s i Rl l y Rl l l x 6/)(40/3 25=-= ZH 到所求点方位角:

竖曲线计算范例

第8讲 课 题:第三节 竖曲线 第四节 公路平、纵线形组合设计 教学内容:理解竖曲线最小半径的确定;能正确设置竖曲线;掌握竖曲线的要素计算、竖曲线与路基设计标高的计算;能正确进行平、纵线形的组合设计。 重 点:1、竖曲线最小半径与最小长度的确定;2、竖曲线的设置; 3、平、纵线形的组合设计。 难 点:竖曲线与路基设计标高的计算;平、纵线形的组合设计。 第三节 竖曲线设计 纵断面上相邻两条纵坡线相交的转折处,为了行车平顺用一段曲线来缓和,这条连接两纵坡线的曲线叫竖曲线。 竖曲线的形状,通常采用平曲线或二次抛物线两种。在设计和计算上为方便一般采用二次抛物线形式。 纵断面上相邻两条纵坡线相交形成转坡点,其相交角用转坡角表示。当竖曲线转坡点在曲线上方时为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。 一、竖曲线 如图所示,设相邻两纵坡坡度分别为i 1 和i 2,则相邻两坡度的代数差即转坡角为ω= i 1-i 2 ,其中i 1、i 2为本身之值,当上坡时取正值,下坡时取负值。 当 i 1- i 2为正值时,则为凸形竖曲线。当 i 1 - i 2 为负值时,则为凹形竖曲线。 (一)竖曲线基本方程式 我国采用的是二次抛物线形作为竖曲线的常用形式。其基本方程为: Py x 22= 若取抛物线参数P 为竖曲线的半径 R ,则有: Ry x 22 = R x y 22 = (二)竖曲线要素计算公式

竖曲线计算图示 1、切线上任意点与竖曲线间的竖距h 通过推导可得: ==PQ h )()(2112 li y l x R y y A A q p ---=-R l 22= 2、竖曲线曲线长: L = R ω 3、竖曲线切线长: T= T A =T B ≈ L/2 = 2 ω R 4、竖曲线的外距: E =R T 22 ⑤竖曲线上任意点至相应切线的距离:R x y 22 = 式中:x —为竖曲任意点至竖曲线起点(终点)的距离, m ; R —为竖曲线的半径,m 。 二、竖曲线的最小半径 (一)竖曲线最小半径的确定 1.凸形竖曲线极限最小半径确定考虑因素 (1)缓和冲击 汽车行驶在竖曲线上时,产生径向离心力,使汽车在凸形竖曲线上重量减小,所以确定竖曲线半径时,对离心力要加以控制。 (2)经行时间不宜过短 当竖曲线两端直线坡段的坡度差很小时,即使竖曲线半径较大,竖曲线长度也有可能较短,此时汽车在竖曲线段倏忽而过,冲击增大,乘客不适;从视觉上考虑也会感到线形突然

缓和曲线要素及公式介绍

11.2.1 带缓和曲线的圆曲线的测设 为了保障车辆行驶安全,在直线和圆曲线之间加入一段半径由∞逐渐变化到R的曲线,这种曲线称为缓和曲线。 目前常用的缓和曲线多为螺旋线,它有一个特性,曲率半径ρ和曲线长度l成反比。数学表达为: ρ∝1/l 或ρ·l = k ( k为常数) 若缓和曲线长度为l0,和它相连的圆曲线半径为R,则有: ρ·l = R·l0 = k 目前我国公路采用k = 0.035V3(V为车速,单位为km/h),铁路采用k = 0.09808V3,则公路缓和曲线的长度为l0 = 0.035V3/R , 铁路缓和曲线的长度为:l0 = 0.09808V3/R 。 11.2.2 带缓和曲线的圆曲线的主点及主元素的计算 带缓和曲线的圆曲线的主点有直缓点ZH、缓圆点HY、曲中点QZ、圆缓点YH、缓直点HZ 。

带缓和曲线的圆曲线的主元素及计算公式: 切线长 T h = q+(R+p)·tan(α/2) 曲线长 L h = 2l0+R·(α-2β0)·π/180° 外矢距 E h = (R+p)·sec(α/2)-R 切线加长 q = l0/2-l03/(240R2) 圆曲线相对切线内移量 p = l02/(24R) 切曲差 D h = 2T h -L h 式中:α 为线路转向角;β0为缓和曲线角;其中q、p、β0缓和曲线参数。 11.2.3 缓和曲线参数推导 dβ = dl/ρ = l/k·dl 两边分别积分,得: β= l2/(2k) = l/(2ρ)

当ρ = R时,则β =β0 β0 = l0/(2R) 若选用点为ZH原点,切线方向为X轴,垂直切线的方向为Y轴,建立坐标系,则: dx = dl·cosβ = cos[l2/(2k)]·dl dy = dl·sinβ = sin[l2/(2k)]·dl 考虑β很小,sinβ和cosβ即sin(l2/(2k))和cos(l2/(2k))可以用级数展开,等式两边分别积分,并把k = R·l0代入,得以曲线 长度l为参数的缓和曲线方程式: X = l-l5/(40R2l02)+…… Y = l3/(6Rl0)+…… 通常使用上式时,只取前一、二项,即: X = l-l5/(40R2l02) Y = l3/(6Rl0) 另外,由图可知, q = X HY-R·sinβ0 p = Y HY-R(1-cosβ0) 以β0= l0/(2R)代入,并对sin[l0/(2R)]、cos[l0/(2R)]进行级数展开,取前一、二项整理可得:q = l0/2-l03/(240R2) p = l02/(24R) 若仍用上述坐标系,对于圆曲线上任意一点i,则i点的坐标X i、Y i可以表示为: Xi = R·sinψi+q Yi = R·(1-cosψi)+p 11.2.4 带缓和曲线的圆曲线的主点桩号计算及检核 ZH桩号 = JD桩号-T h

圆曲线缓和曲线计算公式

圆曲线缓和曲线计算公式

圆曲线缓和曲线计算公式 2011-09-13 15:19:36| 分类:默认分类|字号订阅 第九章道路工程测量(圆曲线缓和曲线计算公式) 学习园地2010-07-29 13:10:53阅读706评论0 字号:大中小订阅 [教程]第九章道路工程测量(圆曲线缓和曲线计算公式)未知2009-12-09 19:04:30 广州交通技术学院第九章道路工程测量(road engineering survey) 内容:理解线路勘测设计阶段的主要测量工作(初测控制测量、带状地形图测绘、中线测设和纵横断面测量);掌握路线交点、转点、转角、里程桩的概念和测设方法;掌握圆曲线的要素计算和主点测设方法;掌握圆曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;了解虚交的概念和处理方法;掌握缓和曲线的要素计算和主点测设方法;理解缓和曲线的切线支距法和偏角法的

计算公式和测设方法;掌握路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方;了解全站仪中线测设和断面测量方法。 重点:圆曲线、缓和曲线的要素计算和主点测设方法;切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方法 难点:缓和曲线的要素计算和主点测设方法;缓和曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法。 § 9.1 交点转点转角及里程桩的测设一、道路工程测量概述 分为:路线勘测设计测量(route reconnaissance and design survey) 和道路施工测量(road construction survey) 。(一)勘测设计测量(route reconnaissance and design survey) 分为:初测(preliminary survey) 和定测(location survey) 1、初测内容:控制测量(control survey) 、测带状地形图(topographical map of a zone) 和纵断面图(profile) 、收集沿线地质水文资

圆曲线要素及计算公式

圆曲线要素及计算公式

前言 《礼记》有云:大学之道,在明德,在亲民。在提笔撰写我的毕业设计论文的时候,我也在向我的大学生活做最后的告别仪式。我不清楚过去的一切留给现在的我一些什么,也无从知晓未来将赋予我什么,但只要流泪流汗,拼过闯过,人生才会少些遗憾! 非常幸运能够加入水利工程这个古老而又新兴的行业,即将走向工作岗位的时刻,我仿佛感受到水利行业对我赋予新的历史使命,水利是一项以除害兴利、趋利避害,协调人与水、人与大自然关系的高尚事业。水利工作,既要防止水对人的侵害,更要防止人对水的侵害;既要化解自然灾害对人类生命财产的威胁,又要善待自然、善待江河、善待水,促进人水和谐,实现人与自然和谐相处。这种使命,更让我用课堂中的知识用于实际生产中来。特别是这两个月来的毕业设计,我越发感觉到学会学精测量基础知识对于我贡献水利是多么的重要。所以,我越发不愿放弃不多的大学时光,努力提高自己的实践动手能力,而本学期的毕业设计,为我提供了绝好的机会,我又怎能放弃?

刚刚从老师那里得到毕业设计的题目和任务时,我的心里真的没底。作为毕业设计的主体工作,我们主要运用电子水准仪对某幢建筑物进行变形观测与计算,布设控制点进行平面控制测量和高程控制测量;用全站仪进行了中心多边行角度和距离的测量,并用条件平差原理进行平差,通过控制点的放样来计算土的挖方量,还有圆曲线的计算与测设。而我研究的毕业课题是圆曲线测设。 大学的最后一个学期过得特别快,几乎每天扛着仪器,奔走在校园的每个角落,生活亦很有节奏。今天我提笔写毕业论文,我的毕业设计也接近尾声。不管成果如何,毕竟心里不再是没底了,挑着两个多月的辛苦换来的数据和成果,并不断的完善他们,心里感觉踏实多了。 在本次毕业设计论文的设计中要感谢水利系为我们的工作提供了测量仪器,还有各指导老师的教导和同学的帮助。 摘要:在公路、铁路的路线圆曲线测设中,一般是在测设出曲线各主点后,随之在直圆点或圆直点进行圆曲线详细测设。本文通过仪器安置

高等级道路竖曲线的计算方法

高速公路竖曲线计算方法 【摘要】本文从竖曲线的严密计算公式入手,推导竖曲线上点的设计高程和里程的精确计算方法。分析和比较了近似公式和严密公式的差别及对设计高 程和里程的影响。在道路勘测设计中用本方法可取得精确、方便、迅速的效果, 建议取代传统的近似方法。 一、引言 在传统的道路纵断面设计中,竖曲线元素及对应桩号里程和设计高程均采用 近似公式计算,在低等级道路及计算工具很落后的时代曾起到过很大的作用。 但是随着高级道路的快速发展,道路竖曲线半径的不断加大,设计和施工的精度要求越来越高,因此,对勘测设计工作提出了很高的要求。采用近似的方法进 行勘测设计已难以满足高精度、高效灵活的要求。为此本文给出了实用、精确的竖曲线计算公式,以解决实际工作中存在的问题。 二、计算原理 1. 近似计算公式 如图1所示,设道路纵坡的变坡点为I,其设计高程为H I,里程为D I,两侧的纵坡度分别为i1、i2,竖曲线设计半径为R,竖曲线各元素的近似计算公式如下:

图 1 2. 精确计算公式 如图2所示,在图中建立以水平距离为横坐标轴d,铅垂线为纵坐标轴H′的dOH′直角坐标系,A点的坐标为(d A,0),Z点的坐标为(0,H Z′),竖曲线各元素的精确计算公式如下: α1=arctani 1 (1) α2=arctani 2 (2) ω=α1-α2(3) T=Rtan(4) E=R(sec-1) (5) d I=Tcosα1 (6) d A=Rsinα1 (7) H Z′=Rcosα1 (8) 竖曲线在直角坐标系中的方程为: (d-d A)2+H′2=R2 (9)

由式(9)可推算出竖曲线上任一与Z点的里程差为d的点的纵坐标值H′,则 0≤d≤dY (10) 并可立即推算点的设计高程和里程: H=H′-ΔH (11) D=D Z+d (D Z=D I-d I) (12) 式中,α1,α2分别为纵坡线与水平线的夹角;ω为变坡角;Τ为切线长;Ε为外矢距;d I为纵坡变坡点I与Z点的里程差;d A为竖圆曲线圆心A与Z点的里程差;H′为竖圆曲线上任一点的纵坐标值;d为竖圆曲线上任一点与Z点的里程差;H为竖圆曲线上任一点的设计高程;ΔH=H′Z-H Z为Z点纵坐标值与Z 点设计高程之差(H Z=H I-d I.i1);D为竖曲线上任一点的里程。 由式(10)可知,当d=d A时,则里程D N=D Z+d A的N点为竖圆曲线的变坡点, 其高程H N=H N′-ΔH=R-ΔH=max,N点在现场施工中具有很重要的指导意义。 三、计算实例 某山岭重丘的二级公路的纵坡变坡点I,其设计高程H I=68.410 m,里程D I

教程(圆曲线缓和曲线计算公式

[教程]第九章道路工程测量(圆曲线缓和曲线计算公 式) 未知2009-12-09 19:04:30 广州交通技术学院 第九章道路工程测量 (road engineering survey) 内容:理解线路勘测设计阶段的主要测量工作(初测控制测量、带状地形图测绘、中线测设和纵横断面测量);掌握路线交点、转点、转角、里程桩的概念和测设方法;掌握圆曲线的要素计算和主点测设方法;掌握圆曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;了解虚交的概念和处理方法;掌握缓和曲线的要素计算和主点测设方法;理解缓和曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;掌握路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方;了解全站仪中线测设和断面测量方法。 重点:圆曲线、缓和曲线的要素计算和主点测设方法;切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法;路线纵断面的基平、中平测量和横断面测量方法 难点:缓和曲线的要素计算和主点测设方法;缓和曲线的切线支距法和偏角法的计算公式和测设方法。 § 9.1 交点转点转角及里程桩的测设 一、道路工程测量概述 分为:路线勘测设计测量 (route reconnaissance and design survey) 和道路施工测量 (road construction survey) 。 (一)勘测设计测量 (route reconnaissance and design survey) 分为:初测 (preliminary survey) 和定测 (location survey)

1、初测内容:控制测量 (control survey) 、测带状地形图 (topographical map of a zone) 和纵断面图 (profile) 、收集沿线地质水文资料、作纸上定线或现场定线,编制比较方案,为初步设计提供依据。 2、定测内容:在选定设计方案的路线上进行路线中线测量 (center line survey) 、测纵断面图 (profile) 、横断面图 (cross-section profile) 及桥涵、路线交叉、沿线设施、环境保护等测量和资料调查,为施工图设计提供资料。 (二)道路施工测量 (road construction survey) 按照设计图纸恢复道路中线、测设路基边桩和竖曲线、工程竣工验收测量。 本章主要论述中线测量和纵、横断面测量。 二、中线测量 (center line survey) 1、平面线型:由直线和曲线(基本形式有:圆曲线、缓和曲线)组成。 2、概念:通过直线和曲线的测设,将道路中心线的平面位置测设到地面上,并测出其里程。即测设直线上、圆曲线上或缓和曲线上中桩。 三、交点 JD(intersecting point) 的测设 (一)定义:路线的转折点,即两个方向直线的交点,用 JD 来表示。 (二)方法: 1、等级较低公路:现场标定 2、高等级公路:图上定线——实地放线。

缓和曲线要素及计算公式

缓和曲线要素及计算公式 缓和曲线:在直线与圆曲线之间加入一段半径由无穷大逐渐变化到圆曲线半径的曲线,这种曲线称为缓和曲线。 缓和曲线的主要曲线元素 缓和曲线主要有ZH 、HY 、QZ 、YH 、HZ 5个主点。 由此可得: q P R q T T h ++=+=2 tan )(α R P R E h -+=2 sec )(α s h L R L 2180)2(0+-=πβα 180 )2(0R L y πβα-= 式中:h T -缓和曲线切线长 h E -缓和曲线外矢距 h L -缓和曲线中曲线总长 y L -缓和曲线中圆曲线长度

缓和曲线与圆曲线区别: 1. 因为缓和曲线起始端分别和直线与圆曲线顺滑的相接,因此必须将原来的圆曲线向内移动一段距离才能够接顺,故曲线发生了内移(即设置缓和曲线后有内移值P 产生) 2. 缓和曲线的一部分在直线段,另一部分插入了圆曲线,因此有切线增长值q; 3. 由于有缓和曲线的存在,因此有缓和曲线角0β。 缓和曲线角 0β的计算: R L S 2/0=β(弧度)= R L S π90 (度) 内移值P 的计算: ()m R L P S 242 = 切线增长值q 的计算: )(240223 m R L L q S S -= P -缓和曲线内移值 q -缓和曲线切线增长值 0β-缓和曲线首或尾所采用的缓和曲线段分别的总缓和曲线角。 S L -缓和曲线两端各自的缓和曲线长。 R -缓和曲线中的主圆曲线半径 α-偏转角

缓和曲线主点桩号: ZH 桩号=JD 桩号-h T HY 桩号=ZH 桩号+S L QZ 桩号=HY 桩号+2y L YH 桩号=QZ 桩号+ 2 y L HZ 桩号=ZH 桩号+h L 另外、QZ 桩号、YH 桩号、HZ 桩号还可以用以下方式推导: QZ 桩号=ZH 桩号+ 2 h L YH 桩号=HZ 桩号-S L HZ 桩号=YH 桩号+S L 切线支距法计算坐标: 缓和曲线段内坐标计算如式: 2 2540S P p L R L L -=X s P RL L Y 63 = 进入净圆曲线段内坐标计算如式: ?? ??????- ?? ???+=R L L R q X s p π1802 sin ? ??????????- ?? ? ?? -???+=R L L R P Y s p π1802cos 1

公路缓和曲线段原理及缓和曲线计算公式

程序使用说明 Fx9750、9860系列 程序包含内容介绍:程序共有24个,分别是: 1、0XZJSCX 2、1QXJSFY 3、2GCJSFY 4、3ZDJSFY 5、4ZDGCJS 6、5SPJSFY 7、5ZDSPFY 8、5ZXSPFY 9、6ZPJSFY 10、7ZBZFS 11、8JLHFJH 12、9DBXMJJS 13、9DXPCJS 14、9SZPCJS 15、GC-PQX 16、GC-SQX 17、PQX-FS 18、PQX-ZS 19、 ZD-FS 20、ZD-PQX 21、ZD-SQX 22、ZD-ZS 23、ZDSP-SJK 24、ZXSP-SJK 其中,程序2-14为主程序,程序15-24为子程序。每个主程序都可以单独运算并得到结果,子程序不能单独运行,它是配合主程序运行所必需的程序。刷坡数据库未采用串列,因为知道了窍门,数据库看起很多,其实很少。 程序1为调度2-8程序; 程序2为交点法主线路(含不对称曲线)中边桩坐标正反计算及极坐标放样程序; 程序3为主线路中边桩高程计算及路基抄平程序; 程序4为线元法匝道中边桩坐标正反计算及极坐标放样程序; 程序5为匝道线路中边桩高程计算及路基抄平程序; 程序6为任意线型开口线及填筑边线计算放样程序; 程序7专为主线路开口线及填筑边线计算放样程序,只需测量任意一点三维数据,即可马上计算出该点相对于中桩法线上的偏移量; 程序8专为匝道线路开口线及填筑边线计算放样程序,只需测量任意一点三维数据,即可马上计算出该点相对于中桩法线上的偏移量; 程序9为桥台锥坡计算放样程序; 程序10为计算两点间的坐标正反算程序; 程序11为距离后方交会计算测站坐标程序;

公路竖曲线计算

公路竖曲线计算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

课 题:第三节 竖曲线 第四节 公路平、纵线形组合设计 教学内容:理解竖曲线最小半径的确定;能正确设置竖曲线;掌握竖曲线的要素计算、竖曲线与路基设计标高的计算;能正确进行平、纵线形的组合设计。 重 点:1、竖曲线最小半径与最小长度的确定;2、竖曲线的设置; 3、平、纵线形的组合设计。 难 点:竖曲线与路基设计标高的计算;平、纵线形的组合设计。 第三节 竖曲线设计 纵断面上相邻两条纵坡线相交的转折处,为了行车平顺用一段曲线来缓和,这条连接两纵坡线的曲线叫竖曲线。 竖曲线的形状,通常采用平曲线或二次抛物线两种。在设计和计算上为方便一般采用二次抛物线形式。 纵断面上相邻两条纵坡线相交形成转坡点,其相交角用转坡角表示。当竖曲线转坡点在曲线上方时为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。 一、竖曲线 如图所示,设相邻两纵坡坡度分别为i 1 和i 2,则相邻两坡度的代数差即转坡角为ω= i 1-i 2 ,其中i 1、i 2为本身之值,当上坡时取正值,下坡时取负值。 当 i 1- i 2为正值时,则为凸形竖曲线。当 i 1 - i 2 为负值时,则为凹形竖曲线。 (一)竖曲线基本方程式 我国采用的是二次抛物线形作为竖曲线的常用形式。其基本方程为: Py x 22= 若取抛物线参数P 为竖曲线的半径 R ,则有: Ry x 22 = R x y 22 = (二)竖曲线要素计算公式 竖曲线计算图示 1、切线上任意点与竖曲线间的竖距h 通过推导可得: ==PQ h )()(2112 li y l x R y y A A q p ---=-R l 22= 2、竖曲线曲线长: L = R ω 3、竖曲线切线长: T= T A =T B ≈ L/2 = 2 ω R 4、竖曲线的外距: E =R T 22 ⑤竖曲线上任意点至相应切线的距离:R x y 22 = 式中:x —为竖曲任意点至竖曲线起点(终点)的距离, m; R —为竖曲线的半径,m 。

公路测量曲线和竖曲线要素计算方法

1.某山岭区一般二级公路,变坡点桩号为K5+030,高程为427.68m ,%51=i ,%42-=i ,竖曲线半径R =2000m 。试计算竖曲线各要素以及桩号为k5+000和K5+100处的设计高程。 解:⑴计算竖曲线要素 09.005.004.012-=--=-=i i ω,为凸形竖曲线。 曲线长20000.09180L R m ω==?= 切线长m L T 902 1802=== 外距22 90 2.03222000 T E m R ===? ⑵计算设计高程 竖曲线起点桩号=(K5+30)-90=K4+940 竖曲线起点高程=427.68-90×0.05=423.18m 桩号K5+000处: 横距m K K x 60)9404()0005(1=+-+= 竖距m R x h 9.04000 6022 211=== 切线高程=423.18+60×0.5=426.18m 设计高程=426.18-0.9=425.28m 桩号K5+100处: 横距m K K x 160)9404()1005(2=+-+= 竖距m R x h 4.64000 16022 222=== 切线高程=423.18+160×0.05=431.18m 设计高程=431.18-6.4=424.78m 2.某山岭区二级公路,已知JD1、JD2、JD3的坐标分别为(40961.914,91066.103)、(40433.528,91250.097)、(40547.416,91810.392),并设JD2的R=150m ,Ls=40m ,求JD2的曲线要素。 解:⑴计算出JD2、JD3形成的方位角fwj2, ?=--=48966.11528 .40433416.40547097.91250392.91810arctan 2fwj 计算出JD1、JD2形成的方位角fwj1, ?=--=19908.289914 .40961528.40433103.91066097.91250arctan 1fwj 曲线的转角为α=360+fwj2-fwj1=82.29058° ⑵由曲线的转角,计算出曲线的切线长T ,曲线长L 及超距J

市政道路高速公路曲线高程计算公式

市政道路 高速公路的一些线路坐标、高程计算公式(缓和曲线、竖曲线、圆曲线、匝道) 一、缓和曲线上的点坐标计算 已知:①缓和曲线上任一点离ZH点的长度:l ②圆曲线的半径:R ③缓和曲线的长度:l0 ④转向角系数:K(1或-1) ⑤过ZH点的切线方位角:α ⑥点ZH的坐标:xZ,yZ 计算过程: 说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1, 公式中n的取值如下: 当计算第二缓和曲线上的点坐标时,则: l为到点HZ的长度

α为过点HZ的切线方位角再加上180° K值与计算第一缓和曲线时相反 xZ,yZ为点HZ的坐标 切线角计算公式: 二、圆曲线上的点坐标计算 已知:①圆曲线上任一点离ZH点的长度:l ②圆曲线的半径:R ③缓和曲线的长度:l0 ④转向角系数:K(1或-1) ⑤过ZH点的切线方位角:α ⑥点ZH的坐标:xZ,yZ 计算过程:

说明:当曲线为左转向时,K=1,为右转向时,K=-1,公式中n的取值如下: 当只知道HZ点的坐标时,则: l为到点HZ的长度 α为过点HZ的切线方位角再加上180° K值与知道ZH点坐标时相反 xZ,yZ为点HZ的坐标 三、曲线要素计算公式

公式中各符号说明: l——任意点到起点的曲线长度(或缓曲上任意点到缓曲起点的长度)l1——第一缓和曲线长度 l2——第二缓和曲线长度 l0——对应的缓和曲线长度 R——圆曲线半径 R1——曲线起点处的半径 R2——曲线终点处的半径

P1——曲线起点处的曲率 P2——曲线终点处的曲率 α——曲线转角值 四、竖曲线上高程计算 已知:①第一坡度:i1(上坡为“+”,下坡为“-”) ②第二坡度:i2(上坡为“+”,下坡为“-”) ③变坡点桩号:SZ ④变坡点高程:HZ ⑤竖曲线的切线长度:T ⑥待求点桩号:S 计算过程: 五、超高缓和过渡段的横坡计算

曲线道路坐标计算(Excel)

曲线道路坐标计算 §1 曲线要素计算 缓和曲线是在不改变直线段方向和保持圆曲线半径不变的条件下,插入到直线段和圆曲线之间的。其曲率半径ρ从直线的曲率半径∞(无穷大) 逐渐变化到圆曲线的半径R ,在缓和曲线上任意一点的曲率半径ρ与缓和曲线的长度l 成反比,以公式表示为:l 1 ∝ρ 或 C l =?ρ(C 为常数,称 曲线半径变更率)。当o l l =时,R =ρ,应有o l R l C ?=?=ρ 以上几式是缓和曲线必要的前提条件。在实际应用中,可采取符合这一前提条件的曲线作为缓和曲线。常用的有辐射螺旋线及三次抛物线,我国采用辐射螺旋线。 为了在圆曲线与直线之间加入一段缓和曲线o l ,原来的圆曲线需要在垂直于其切线的方向移动一段距离p ,因而圆心就由'O 移到O ,而原来的半径R 保持不变,如图。 由图中可看出,缓和曲线约有一半的长度是靠近原来的直线部分,而另一半是靠近原来的圆曲线部分,原来圆曲线的两端其圆心角o β相对应的那部分圆弧,现在由缓和曲线所代替,因而圆曲线只剩下缓圆点(HY )到圆缓点(YH )这段长度即y l 。 o β为缓和曲线的切线角,即缓圆点或圆缓点切线与直缓点或缓直点切线的交角,亦即圆曲线HY→YH 两端各延长 2 o l 部分所对应的圆心角。 γ为缓和曲线总偏角,即从直缓点(ZH )测设缓圆点(HY )或从缓直点(HZ )测设圆缓点(YH )的偏角。 q 为切线增量(切垂距),即ZH (或HZ )到从圆心O 向ZH (或HZ )的切线作垂线垂足的距离。 p 为圆曲线内移值,即垂线(从圆心O 向ZH (或HZ )的切线作垂线)长与圆曲线半径R 之差。

道路放样曲线计算公式汇总

一、对称曲线 1、曲线要素计算(α表示偏角、l s 表示缓和曲线长,R 表示半径) 切线角:错误!未找到引用源。 内移值:错误!未找到引用源。R 242s l P = 切线增量: 错误 ! 未找到引用源。2R 2403s l -2s l q = 切线长:错误!未找到引用源。 曲线长:错误!未找到引用源。 外矢距:错误!未找到引用源。R -2 c os P R E 0α+= 切曲差:错误!未找到引用源。 2、曲线主点里程计算

3、曲线中桩计算 (1)当点在ZH →HY 之间时 错误!未找到引用源。 (l i 为该点里程减去 ZH 点里程) 任意点的切线角: 任意点的偏角:πβδ? ?==180l 6li 3/s 2i i R 任意点的弦的方位角:i i δγθ±=ZH (右+,左—) 任意点的弦长:2i Y 2i X i C += 任意点的坐标:i i i i sin cos θθ?+=?+=C Y Y C X X ZH ZH (2)当点在HY →YH 之间时 HY 点的切线方位角:0βγγ±=ZH HY (右+,左—) 任意点的切线角:π ??=?180R l i i (li 为该点里程减去HY 点里程) 偏角:π ??==18022/i i R l i ?δ 弦的方位角:i i δγθ±=HY (右+,左—) i i R X ?sin ?= 错误!未找到引用源。)(i i cos -1??=R Y 弦长:2 i 2i i Y X C +=

坐标:i i i i sin cos θθ?+=?+=C Y Y C X X HY HY (3)当点在YH→HZ 之间时 错误!未找到引用源。 (l i 为HZ 点里程减去该点里程) 任意点的切线角: 偏角:πβδ? ?==180l 6li 3/s 2i i R 弦的方位角i i δγθ±=HZ (右—,左+) 弦长:2i 2i i Y X C += 坐标:i i i i sin cos θθ?+=?+=C Y Y C X X HZ HZ

公路竖曲线计算

课 题:第三节 竖曲线 第四节 公路平、纵线形组合设计 教学内容:理解竖曲线最小半径的确定;能正确设置竖曲线;掌握竖曲线的要素计算、竖曲线与路基设计标高的计算;能正确进行平、纵线形的组合设计。 重 点:1、竖曲线最小半径与最小长度的确定;2、竖曲线的设置; 3、平、纵线形的组合设计。 难 点:竖曲线与路基设计标高的计算;平、纵线形的组合设计。 第三节 竖曲线设计 纵断面上相邻两条纵坡线相交的转折处,为了行车平顺用一段曲线来缓和,这条连接两纵坡线的曲线叫竖曲线。 竖曲线的形状,通常采用平曲线或二次抛物线两种。在设计和计算上为方便一般采用二次抛物线形式。 纵断面上相邻两条纵坡线相交形成转坡点,其相交角用转坡角表示。当竖曲线转坡点在曲线上方时为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。 一、竖曲线 如图所示,设相邻两纵坡坡度分别为i 1 和i 2,则相邻两坡度的代数差即转坡角为ω= i 1-i 2 ,其中i 1、i 2为本身之值,当上坡时取正值,下坡时取负值。 当 i 1- i 2为正值时,则为凸形竖曲线。当 i 1 - i 2 为负值时,则为凹形竖曲线。 (一)竖曲线基本方程式 我国采用的是二次抛物线形作为竖曲线的常用形式。其基本方程为: Py x 22= 若取抛物线参数P 为竖曲线的半径 R ,则有: Ry x 22 = R x y 22 = (二)竖曲线要素计算公式 竖曲线计算图示 1、切线上任意点与竖曲线间的竖距h 通过推导可得: ==PQ h )()(2112 li y l x R y y A A q p ---=-R l 22= 2、竖曲线曲线长: L = R ω 3、竖曲线切线长: T= T A =T B ≈ L/2 = 2 ω R 4、竖曲线的外距: E =R T 22 ⑤竖曲线上任意点至相应切线的距离:R x y 22 = 式中:x —为竖曲任意点至竖曲线起点(终点)的距离, m ; R —为竖曲线的半径,m 。