第三章、学习的基本理论

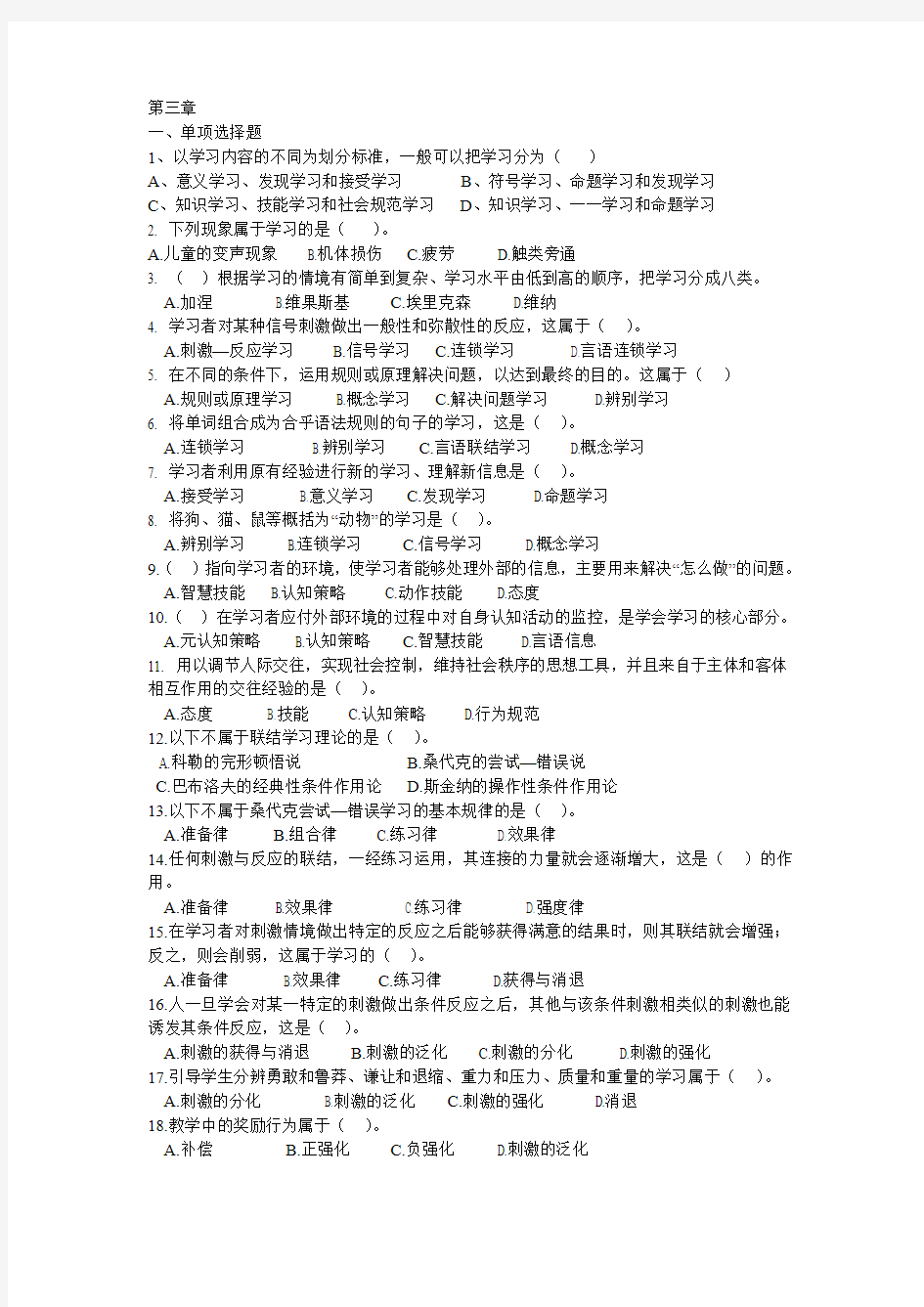

第三章

一、单项选择题

1、以学习内容的不同为划分标准,一般可以把学习分为()

A、意义学习、发现学习和接受学习

B、符号学习、命题学习和发现学习

C、知识学习、技能学习和社会规范学习

D、知识学习、一一学习和命题学习

2. 下列现象属于学习的是()。

A.儿童的变声现象

B.机体损伤

C.疲劳

D.触类旁通

3. ()根据学习的情境有简单到复杂、学习水平由低到高的顺序,把学习分成八类。

A.加涅

B.维果斯基

C.埃里克森

D.维纳

4. 学习者对某种信号刺激做出一般性和弥散性的反应,这属于()。

A.刺激—反应学习

B.信号学习

C.连锁学习

D.言语连锁学习

5. 在不同的条件下,运用规则或原理解决问题,以达到最终的目的。这属于()

A.规则或原理学习

B.概念学习

C.解决问题学习

D.辨别学习

6. 将单词组合成为合乎语法规则的句子的学习,这是()。

A.连锁学习

B.辨别学习

C.言语联结学习

D.概念学习

7. 学习者利用原有经验进行新的学习、理解新信息是()。

A.接受学习

B.意义学习

C.发现学习

D.命题学习

8. 将狗、猫、鼠等概括为“动物”的学习是()。

A.辨别学习

B.连锁学习

C.信号学习

D.概念学习

9.()指向学习者的环境,使学习者能够处理外部的信息,主要用来解决“怎么做”的问题。

A.智慧技能

B.认知策略

C.动作技能

D.态度

10.()在学习者应付外部环境的过程中对自身认知活动的监控,是学会学习的核心部分。

A.元认知策略

B.认知策略

C.智慧技能

D.言语信息

11. 用以调节人际交往,实现社会控制,维持社会秩序的思想工具,并且来自于主体和客体相互作用的交往经验的是()。

A.态度

B.技能

C.认知策略

D.行为规范

12.以下不属于联结学习理论的是()。

A.科勒的完形顿悟说

B.桑代克的尝试—错误说

C.巴布洛夫的经典性条件作用论

D.斯金纳的操作性条件作用论

13.以下不属于桑代克尝试—错误学习的基本规律的是()。

A.准备律

B.组合律

C.练习律

D.效果律

14.任何刺激与反应的联结,一经练习运用,其连接的力量就会逐渐增大,这是()的作用。

A.准备律

B.效果律

C.练习律

D.强度律

15.在学习者对刺激情境做出特定的反应之后能够获得满意的结果时,则其联结就会增强;反之,则会削弱,这属于学习的()。

A.准备律

B.效果律

C.练习律

D.获得与消退

16.人一旦学会对某一特定的刺激做出条件反应之后,其他与该条件刺激相类似的刺激也能诱发其条件反应,这是()。

A.刺激的获得与消退

B.刺激的泛化

C.刺激的分化

D.刺激的强化

17.引导学生分辨勇敢和鲁莽、谦让和退缩、重力和压力、质量和重量的学习属于()。

A.刺激的分化

B.刺激的泛化

C.刺激的强化

D.消退

18.教学中的奖励行为属于()。

A.补偿

B.正强化

C.负强化

D.刺激的泛化

19.当环境中某种刺激减少行为反应出现的概率反而增加,这是()。

A.刺激的减少

B.惩罚

C.负强化

D.正强化

20.看见马路上的垃圾后绕道走开,这属于()。

A.逃避条件作用

B.回避条件作用

C.消退

D.刺激的泛化

21.过马路时听到汽车喇叭声后迅速躲避,这属于()。

A.逃避条件作用

B.消退

C.回避条件作用

D.负强化

22.母亲对孩子提出的无理要求不予理睬,这是()。

A.惩罚

B.消退

C.正强化

D.负强化。

23.每当小强做错了事,小强的妈妈都会让他打扫卫生,这是()。

A.惩罚

B.消退

C.负强化

D.正强化

24.()作为最早的一个认知学习理论,认为学习是通过顿悟实现的。

A.认知—结构学习理论

B.有意义接受学习理论

C.建构主义学习理论

D.完形—顿悟学习理论

25.()认为学习的目的在于以发现学习的方式,使学科的基本结构转变为学生头脑中的认知结构。

A.完形—顿悟说

B.认知—结构学习理论

C.有意义接受学习论

D.建构主义学习理论

26.将符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立起非人为的和实质性的联系,这是()。

A.接受学习

B.发现学习

C.机械学习

D.意义学习

27.传统课堂学习的主要形式是()。

A.机械学习

B.意义学习

C.接受学习

D.发现学习

28.“先行组织者”教学策略的提出者是()。

A.皮亚杰

B.维果斯基

C.奥苏伯尔

D.埃里克森

29.()认为知识并不是对现实的准确表征,它只是一种解释、一种假设,知识并不是问题的最终答案。

A.有意义接受学习论

B.认知——结构学习理论

C.建构主义学习理论

D.完形——顿悟说

30.()认为学生的学习不仅是对新知识的理解,而且是对新知识的分析、检验和批判。

A.行为主义者

B.认知主义者

C.建构主义者

D.后现代主义者

31.认为知识并不是教师传递给学生的,知识是学生自己建构的,学生是信息意义的主动建构者的是()。

A.建构主义学习观

B.先行组织者技术

C.认知——结构学习理论

D.有意义接受学习论

32.()认为教学不能无视学生在日常生活中形成的丰富经验,“不能另起炉灶”,而应把学生现有的知识经验作为新知识的生长点,引导学生“生长”出新的知识经验。

A.建构主义学生观

B.建构主义学习观

C.建构主义知识观

D.建构主义教学观

33.在()的直接影响之下,“程序教学与机器教学”风靡全球。

A.操作性条件作用论

B.信息加工理论

C.经典型条件作用论

D.尝试——错误说

34.某教师十分注重基本概念、原理及学习方法的教学,这位教师所遵循的学习理论属于()。

A.建构主义学习理论

B.行为主义学习理论

C.认知主义学习理论

D.认知—结构学习理论

二、多项选择题

1. 广义学习的心理特征包括( )。

A.学习表现为行为或行为潜能的变化

B.学习所引起的行为或行为潜能的变化是相对持久的

C.学习主要通过顿悟实现的

D.学习是由反复经验引起的

E.学习是在学习者身上所发生的一系列生理变化

2. 学生学习的主要内容包括()。

A.知识技能的学习

B.学习策略的学习

C.问题解决能力的学习

D.创造性的学习

E.道德品质和健康心理的培养

3. 以下属于加涅所划分的层次分类学习的有()。

A.信号学习

B.连锁学习

C.动作技能学习

D.认知策略学习

E.智慧技能

4. 按照加涅的学习结果分类,智慧技能的学习又可分为()。

A.辨别学习

B.具体概念学习

C.定义概念和规则学习

D.高级规则学习

E.言语联结学习

5. 加涅把学习的结果分成了五种,它们是()。

A.智慧技能和认知策略

B.言语信息和动作技能

C.解决问题学习

D.态度

E.命题学习

6. 我国教育心理学家主张把学习分为()。

A.知识的学习

B.技能的学习

C.行为规范的学习

D.道德品质和健康心理的学习

E.解决问题的学习

7. 以下属于联结学习理论的是()。

A.巴布洛夫的经典性条件作用论

B.苛勒的完形——顿悟说

C.布鲁纳的认知——结构学习理论

D.桑代克的尝试——错误说

E.斯金纳的操作性条件作用论

8. 尝试——错误说的基本规律包括()。

A.练习律

B.效果律

C.强度律

D.准备律

E.组合律

9. 按照尝——试错误说,教师在教学过程中应该()。

A.允许学生犯错误

B.鼓励学生从错误中学习

C.让学生知道失败是成功之母

D.强调“做中学”

E.当学生犯了错误立即予以纠正,强调下次不许犯类似的错误

10.巴甫洛夫的经典性条件作用论的基本规律有()。

A.获得与消退

B.刺激的泛化与分化

C.正强化与负强化

D.逃避条件作用和回避条件作用

E.惩罚

11.操作性条件作用论的基本规律包括()。

A.强化

B. 逃避条件作用和回避条件作用

C.消退

D.惩罚

E.刺激的泛化与分化

12.加涅信息加工理论中执行控制的作用包括()。

A.决定哪些信息从感觉记忆进入短时记忆

B.如何进行编码

C.采用何种提取策略

D.决定感受对象的选择性

E.没有多大作用

13.认知学习理论包括()。

A.完形——顿悟说

B.认知——结构理论

C.有意义接受学习论

D.建构主义学习论

E.尝试——错误说

14.当今建构主义学习理论的基本观点包括()。

A.知识观

B.学习观

C.学生观

D.教师观

E.教学观

15.一般而言,指导教学模式由()环节构成。

A.激发

B.迁移

C.反馈

D.练习

E.讲演

三、是非判断题

1. 路遇交通事故而体会到遵守交通规则的重要性,这样的学习是一种随机学习。()

2. 加涅根据学习情境由简单到复杂、学习水平由低级到高级的顺序,把学习分成五类,建构了一个完整的学习层级结构。()

3. 强化有正强化(实施奖励)与负强化(撤销惩罚)之分。()

4. 加涅的学习结果分类存在等级上的关系,虽然使用范畴各不相同,但顺序是固定的。()

5. 影响个体对人、对物或对某些事件的选择倾向的学习是态度的学习。()

6. 在巴甫洛夫的经典实验中,开始时,铃声不能诱发狗的唾液分泌,这时的铃声叫做条件刺激。()

7. 要完全消除一个已经形成的条件反应要比获得这个反应容易的多。()

8. 曾被一条蛇咬过的人,看见一根与蛇有些相似的绳索也可能产生恐惧的心理,这是刺激的分化。()

9. 刺激泛化和刺激分化是互补的过程,泛化是对事物差异性的反应,分化则是对事物的相似性的反应。()

10.对物理学中的“功=力×距离”这一规则的学习属于概念学习。()

11.在操作性条件作用中,无论是正强化的奖赏,还是负强化的逃避与回避条件作用,其作用都在于增加某种反应在将来发生的概率,以达到塑造行为的目的。()12.当有机体做出某种反应后,呈现一个厌恶刺激,以消除或抑制此类反应的过程,这叫做负强化。()

13.强化一词在桑代克的尝试——错误说理论中与斯金纳的操作性条件作用论中的意义相同。()

14.在加涅的信息加工理论中,信息是经过编码的形式被储存在长时记忆中的。()

15.苛勒在完形——顿悟说中指出,学习的实质是在主体内部构造完形,学习是通过顿悟实现的。()

16.布鲁纳在学习观中认为学习的实质是主动地形成认知结构,学习包括获得、内化和评价三个过程。()

17.奥苏伯尔认为,意义学习的目的就是使符号代表的新知识获得心理意义。()

18.先行组织者技术是先于学习任务本身呈现的一种引导性材料,它的抽象、概括和综合水平低于学习任务,并且与认知结构中原有的观念和新的学习任务相关联。()19.建构主义者认为,学习过程并不简单是信息的输入、存储和提取,而是新旧经验之间的相互作用过程。()

四、情境分析题(本大题共2小题)

初二的时候,我(台湾作家三毛)数学总是考不好。有一次,我发现数学老师每次出考试题都是把课本里面的习题选几题让我们做。当我发现这个秘密时,就每天把数学题目背下来。由于我记忆力很好,那阵子我一连考了六个100分。数学老师开始怀疑我了,这个数学一向差劲的小孩功课怎么会突然好了起来呢?一天,她把我叫到办公室,丢了一张试卷给我,并且说:“陈平,这十分钟里,你把这些习题演算出来。”我一看上面全是初三的考题,整个人都呆了。我坐了十分钟后,对老师说不会做。下一节课开始时,她当着全班同学的面说:“我们班上有一个同学最喜欢吃鸭蛋,今天老师想请她吃两个。“然后,她叫我上讲台,拿起笔蘸进墨汁,在我眼睛周围画了两个大黑圈。她边画边笑着对我说:”不要怕,一点也不痛不痒,只是晾晾而已。“画完后,她又厉声对我说:”转过身去让全班同学看一看!“当时,我还是一个不知道怎样保护自己的小女孩,就乖乖地转过身去,全班同学哄堂大笑起来。第二天早上,我悲伤地上学去,两只脚像灌了铅似的迈不动,走到教室门口,我昏倒在地上,失

去了知觉。从此,我离开了学校,把自己封闭在家里。

1. 材料中我的做法()[不定项选择

A.不够理性,为了取得暂时的好成绩欺骗老师

B.学习动机模糊

C.解决问题的能力不够成熟

D.逼不得已,出此下策

2. 材料中老师的做法()[不定项选择

A.没有合理的运用消退方法来消除“我”的不良行为

B.置学生的人格平等权于不顾

C.采用了羞辱的惩罚方式,后果非常严重

D.愚昧、无知,没有正确的学生观

一、单项选择题

1-5: C、D、A、B、C 6-10: C、B、D、A、B 11-15: D、A、B、C、B 16-20: B、A、B、C、A 21-25: C、B、C、D、B 26-30: D、C、C、C、C 31-34: A、A、A、D

二、多项选择题

1-5: ABD 、ABCDE 、AB 、ABCD 、ABD

6-10: ABC 、ADE 、ABD 、ABCD 、AB

11-15: ABCD 、ABCD 、ABCD 、ABC 、ABCDE 三、是非判断题

1-5: √、×、√、×、√

6-10: ×、×、×、×、×

11-15: √、×、×、√、√

16-19: ×、√、×、√

四、情境分析题

1. ABC

2. ABCD

梁守德《国际政治学理论》(第2版)配套题库-模拟试题【圣才出品】

第三部分模拟试题 梁守德《国际政治学理论》(第2版)配套模拟试题及详解(一) 一、名词解释(每小题8分,共40分) 1.国际政治学 2.国家力量 3.联合国 4.国家主权 5.世界主题 二、简答题(每小题15分,共60分) 1.简述国际组织的分类。 2.简述国家综合国力的作用。 3.简述国际冲突与国际竞争的关系。 4.简述二战后新科技革命对国际政治的影响。 三、论述题(每小题25分,共50分) 1.试论当代中国融入国际体系的特点、在国际体系中发挥的作用与面临的挑战。 2.国家利益在一国对外战略中起着非常重要的作用,有时甚至决定着一国的对外政策,请论述国家利益的内涵,并分析其在国际政治中的作用。

参考答案 一、名词解释(每小题8分,共40分) 1.国际政治学 答:国际政治学是政治学的一个分支,是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科,其内容包括国际社会、行为主体、政治关系和一般规律,其中政治关系是研究的主要内容,探寻一般规律是研究的主要目的。国际政治学和国际战略学、国际经济学、国际法学、外交学等学科有着非常密切的联系,具有很强的综合性、交叉性、边缘性,这也是它的一个重要特点。在国际政治学研究中我们要坚持以马克思主义为指导,此外,还必须坚持马克思主义基本的研究方法,包括政治与经济相结合的方法、历史分析法、比较分析法和定性、定量分析法。 2.国家力量 答:国家力量主要由两部分构成,即物质的、可见的、可计量的力量和精神的、不可见的、难以计量的力量。物质力量,是指资源力、经济力、科技力、军事力、文教力的综合。精神力量,是指社会制度、政府效能、国民意志、民族凝聚力、外交战略决策的水平。这两部分构成的国家力量是一个客观存在,但如经过相互作用和政府的良好组织,这两种力量就会产生出一种国际影响力。在国家力量中,经济与科技力是基础,处于中心地位。国家力量是由构成力综合而成的统一体,可称之为综合国力。国家行为体在国际社会中的地位与作用,取决于国家力量。

人文地理学知识点总结 (1)

第一章绪论 德国近代人文地理学 洪堡:德国地理学家,和李特尔被尊为近代地理学的开山大师。对近代人文地理学的发展也有很重要的影响。洪堡的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学。他的成就主要在自然地理学方面,但他也注意到人地之间的相互关系,洪堡创立了因果原则、综合原则、比较原则等研究的基本方法,是地理学从古典的对地理现象的描述和记述,走向近代地理学解释和探讨因果关系,他强调地表事物的整体研究。 李特尔:近代人文地理学的开山大师。他认为地理学研究的是人类家乡,要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学,致力于探究自然环境对人类历史的因果关系。与洪堡不同的是,李特尔应用区域方法来论证人地关系,研究世界各地区不同地理现象的因果关系,他学术思想上最大的缺陷是,他把“人地关系“看作为“神的意志“。 拉采尔2:人文地理学的创始人,致力于研究人类迁移、文化借鉴和人地关系,对人文地理学提出系统概括。拉采尔被认为是地理环境决定论思想的引入者,在他著作中,阐述了地理环境对人类活动、国家等的支配作用,是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。 赫特纳:区域学派的代表人物。他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的地域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征。施吕特尔:景观学派的创始人,他认为,地理学者应该首先着眼于地球表面可以通过感官察觉到的事物,着眼于这种感觉— 景观的整体,他注重从历史的角度分析景观,探究一个原始景观转换成人文景观的过程,这就是地理学的主要任务。 杜能:首先创立了农业区位论 韦伯:创立了工业区位论 克里斯泰勒:提出了城市区位理论—中心地学说 廖什:建立了市场区位理论 法国近代人文地理学

政治学原理主要概念

政治学原理主要概念 1、政治就是人们围绕公共权力而展开的活动以及政府运用公共权力而进行的资源的权威性分配的过程。对这一概念做如下解释: ①社会需要进行资源分配; ②分配必须是权威性的; ③权威性分配是一个系统化的过程; ?政治博弈 ?政治学 2、政治权力就是在政治关系中,权力的主体依靠一定的政治强制力,为实现某种利益而作用于权力客体的一种政治力量。对此概念应作如下解释: ①权力是政治关系的中介,即无权力便不能构成政治关系。政治关系的要素 是权力主体、权力客体及政治作用。 a.权力的主体只占有或行使权力的个人或团体。权力主体主要指国家, 即作为统治阶级工具的政府。 b.权力客体是指接受权力作用的群体或个人。权力客体与权力主体的关 系是相对的。 c.政治作用是权力主体所拥有的政治力量,主要是强制力。 ②政治权力要实现的目的主要是利益。 ③权力主体能否达到目的取决于政治力量的对比。 综上所述,政治权力的主要因素有权力主体、权力客体、目的性、强制力、权力作用的方式等。 ?政治权力的类型:①强制性权力②功利性权力 ?③操纵性权力④人格型权力 ?权力、权威与合法性 ?政治权力的基础:①武力②财富③技能④动机⑤知识⑥制度基础 ?政治权力的分配 3、政治文化是指社会成员在长期的政治历史社会化和政治实践的过程中所形成的、直接影响人们政治行为的、相对稳定的心理过程和心理特征。理解政治文化有一下几方面: ①政治文化主要指社会成员针对政治体系各层面的心理过程和心理特征。 ②政治文化的形成是感性与理性、自发与自觉的统一。 ③政治文化具有相对的稳定性。 ④政治文化具有结构性。 ?政治文化的内容:①政治认知性成分②政治情感性成分 ?③政治评价性成分 ?政治文化的类型:①统治政治文化和大众政治文化 ②狭隘型文化、顺从性文化和参与型文化 ?社会资本是新型的政治文化 4、社会资本是指社会群体内部的成员在相互联系的过程中所产生的信任和规范,简单地说,社会资本是在社会或其特定的群体中,成员之间的普及信任的程度。社会资本理论(美·普特南)是针对集体行动的困境提出来的。 ?政治文化的功能: ①特定的政治文化是政治体系得以存在和维持的必要基础。 ②政治文化是影响政治体系中政治制度模式的重要因素之一。 ③政治文化决定着政治体系中政治制度的实际运作状况。

人文地理学专业英语

引言Introduction 人文地理学,作为科学王国中一支较小的学科,尽管常常不被人们关注和重视,然而它却是一支最具活力的学科,它的研究主题——社会的空间组织和人与环境的关系——为许许多多形式的研究和朝气蓬勃的地理学者提供了机遇和挑战。在最近30年来,西方人文地理学可以说是百家争鸣、百花齐放。人文地理学家不断地接受他们以前很少遇到的其它学科的新思想、新观念,这样就给人文地理学的发展带来无限的生机。 Human geography is such a subject full of vitalities despite of being neglected sometimes.Its research themes, the social-spatial structure and the relationship between human and environments, have brought opportunities and challenges to both various forms of research and geographers.In recent 30 years, the western human geography has so many variegated theories and ramifications.Human geographers have kept absorbing new ideas and opinions from many other subjects, which gives tremendous vital force to the development of human geography. 一、人文地理学的性质 Characters of human geography 1、地理学形成及分化 Formation and differentiation of geography 地理学(geography)是希腊语中关于地球和书写两个词复合词,主要研究人类生活空间的地球表面(Haggett,1990)。 Geography mainly studies the earth sphere that people live in. 大学地理学的发展一开始就受到自然科学和人文社会科学两大类学科分化的影响,研究自然环境的地理学称为“自然地理学”,研究人工环境的称“人文地理学”。 Geography studied in university had ramifications about “physical geography”and “human geography”because its development had been affected by the differentiation of natural science and social science from the beginning. 随着科学的进步和社会需求的出现,地理学的定义也在不断地发生变化。通过英国和美国地理学家学会研究组对大多数地理学系课程和学科体系的调查发现,1990年代的地理学主要由人文地理学、自然地理学、混合人文和自然地理学和其它领域四个方面所组成。 With the development of sciences and the emergence of social demands, the definition of geography has been evolving continuously. As shown in a survey about the curriculum and the subject system of geography, in the 1990s, geography was consisted of four branches: human geography, physical geography, human- physical geography together with other geography fields. 2、人文地理学的发展 Progress of human geography 18世纪后期到19世纪早期,德国和法国的人文地理学萌芽 From late 1800s to early 1900s, human geography germinated in German and France. 1918-1939,两次世界大战之间,处在早期调查阶段 From 1918 to1939, the progress of human geography was in the period of early survey. 二战后,主要从1960年代起,人文地理学与其他社会科学互动与接轨,实现了从区域描述到诠释人与社会、人与环境、及人与地点或地方关系的转变。 After the world War II, especially from the 1960s, human geography had interacted and linked up with other social sciences. It changed into interpreting the relationship between human

(精选)人文地理学考研问答题大全

人文地理学考研问答题汇总

人文地理学 第一章 1、说明人文地理学的研究对象,主要内容及主要特征。 2、什么是生产关系决定论?分析其产生的时代背景。 3、对人地相关论与人地协调论进行分析比较。 4、试举出具有代表性的地理环境决定论的观点,并对其进行分析和评价。 5、什么是人地相关论?详细阐述人地相关论的代表性观点,并加以分析和评价。 7、建国以来,我国人文地理学发展的阶段特征是什么? 8、为什么说人地关系论是人类地理学的基本理论?人地关系有何特征? 第二章 1、什么是文化景观?详述文化景观的主要组成成份。 2、文化地理学研究的主要课题是什么? 3、文化景观与自然景观有何联系? 4、简述文化与地理环境的关系。 5、举例说明文化的迁移扩散与扩展扩散有何不同。 6、什么是环境感知?举例说明环境感知在人类活动中的具体表现。 7、举例说明形式文化区与功能文化区有什么区别。 第三章 1、影响人口空间分布的因素是什么? 2、世界人口分布特征及一般规律是什么? 3、中国人口分布有什么特点? 4、人口的空间移动有什么社会经济意义? 5、现代国际人口迁移有什么特点? 6、现代国内人口迁移的主要特点是什么? 7、人口迁移的主要机制是什么? 第四章 1、人口增长有何地区差异?其所造成的后果是什么? 2、试分析中国的人口增长转变模式有什么特点?为什么? 3、试分析工业革命以来,世界人口迅速增长的具体表现及其引发的问题。 4、原始社会时期的人口发展有什么特征? 5、农业社会时期的人口发展有什么特征? 6、兰迪的人口转变模式的基本特点是什么? 第五章 1、分析农业起源对社会发展的影响。 2、分析比较世界五大古文明起源的地理环境条件。 3、阐述原始农业的特点及区域分布。 4、比较东西方传统农业的特点。 5、阐述现代农业的主要特点及其地域类型。 第六章 1、分析现代工业产生的原因和条件。 2、说明现代工业的发展历程。 3、从影响工业分布的因素及其变化,分析现代工业的空间格局有什么特点。 4、工业发展对社会经济有什么影响? 第七章

赵荣《人文地理学(第二版)》课后习题详解

人文地理学课后习题详解 第1章绪论 1. 人文地理学在地理学中的地位和作用。 答:人文地理学是以人地关系的理论为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩散和变化,以及人类社会活动的地域结构的形成和发展规律的一门学科。又称人生地理学。 (1 )人文地理学在地理学中的地位 人文地理学是地理学的两个主要分支学科之一,“人文”二字与自然地理学的“自然”二字相对应,泛指各种社会、政治、经济和文化现象,也有一些学者认为仅指社会文化现象在现代社会发展中,人类的作用(尤其是人的素质)和科学技术的作用日益显著,使得地理学人文化的趋势加强。人文地理学地位的提高。 (2 )人文地理学在地理学中的作用 ①人文地理学同经济学、人口学、政治学以及环境科学、生态学、区域科学、行为科学结合,可以为解决世界性的资源短缺、人口危机、自然灾害、环境污染和生态平衡以及城市问题等作出贡献,尤其是对于国家和地区的经济发展规划起到重要作用。 ②人文地理学的分支学科和研究课题中,有许多也是其他学科的基本研究内容之一。如经济地理学对于经济学、人口地理学对于人口科学、城市地理学对于城市科学、政治地理学对于政治学、军事地理学对于军事科学、民族地理对于民族学、语言地理对于语言学、宗教地理对于宗教学、人种地理学对于人类学,都是不可缺少的组成部分。 2. 人文地理学的研究对象和内涵是什么? 答:(1)人文地理学的研究对象 人文地理学是关于人类活动的空间差异(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同思想意识)和空间组织以及人类与地理环境之间相互关系的学科。人文地理学研究具有其特定的内核,即地理学的传统研究范式在人文地理学中的应用,具体包括以下三大主题: ①人地关系的传统 人与环境的关系是一个动态的过程,人文地理学研究人文现象空间特征与人类活动赖以生存的地理环境之间的关系,揭示自然环境对人类社会活动、人类活动对地理环境作用的变化和规律以及探讨如何适应环境和改造环境,以协调人地关系。 ②区域研究的传统 人类活动在地球表面创造了各种人文现象,所有的人类活动都是在特定的地域上进行的,人文地理学是从地域的观点去研究人文现象的区域差异、区域分布、区域特征及其形成过程、发展规律和演变趋向。 ③空间分析的传统 人文地理学关注地球表面自然现象和人文现象的区位和空间变化,强调地方和空间对过程与现象的重要性,着重说明在什么地方有什么样的人文活动和人文特J性,探讨其形成过程,揭示与地理环境的相互关系,并预测其发展变化趋向。 (2 )人文地理学的内涵

国际政治学概论考研笔记

国际政治学概论 陈岳、宋新宁,中国人民大学出版社2000年1月第1版 第一章导论:国际政治学的形成与发展 第一节国际政治学及其研究对象和方法 一.什么是国际政治学 1.国际政治学的定义 国际政治学是政治学的一个分支,是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。 2.国际政治学的辨析 国际政治学的特定内容就是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系和这种政治关系发展变化的一般规律,而不是研究一国之内的各种政治力量之间的关系及其发展变化规律。如果说国际政治学和政治学是一种种属关系的话,那么国际政治学和其他分支则是一种平行关系,他们之间既有领域划分的不同,又有相互之间的渗透。 在中国,国际政治学广义的包含有国际关系理论、国际关系史和当代国际政治问题三个基本组成部分。狭义的理解,国际政治即指有关国际政治、国际关系的学说。 二.国际政治学的研究对象 1.概念: 我国认为:国际政治学的研究对象应该是国际社会中各个国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律。 2.概念的涵义 国际政治研究对象的四层内容: (1)国际社会是一定历史时期内各个人类共同体或国家间相互交往关系的总和,他是国际政治形成和发展的基础。国际政治学研究的不是一般的国际社会,而是国际政治社会,即国际社会内各构成要素或国际行为主体之间的政治交往关系的总和。 (2)国际政治行为主体包括国家和非国家行为主体。国际政治学研究他们的对外政策、对外行为和对外关系,研究他们内部之间以及和其他主体之间的相互关系和作用,即把他们放在整个国际社会的大环境中,研究他们之间的相互关系对整个社会的运行和发展所起的作用。 (3)国际政治行为主体之间的相互关系错综复杂,作为国际政治学的研究对象主要是行为体间的政治关系。 (4)国际政治的一般规律是一个抽象、具体的规律。 上述四层内容并不是孤立无关的,而是紧密联系的一个整体。行为主体是研究的逻辑起点,政治关系是研究的主要内容,探寻一般规律是研究的主要目的。 三.政治学的研究方法 1.坚持以马列主义、毛泽东思想为指导 2.坚持辨证唯物主义和历史唯物主义的方法 3.坚持政治与经济有机结合的马克思主义方法 4.坚持爱国主义与国际主义相结合的立场 5.学习和借鉴人类宝贵的政治方法论遗产 第二节国际政治学的形成与发展 一.国际政治学形成的历史条件 1.资本主义生产方式的形成、确立和发展,奠定了现代民族国家的基础,国际分工和世界市场的形成,把世界各国从经济上联结成为一体,从而出现了现代意义上的国际关系,构成了当今世界的国际政治社会。 2.19世纪末20世纪初,垄断资本主义取代自由竟争资本主义,帝国主义国家将世界瓜分完毕,形成了统一的资本主义全球国际关系体系。

政治学主要理论

政治学主要理论 第一课 1.国家性质与国家职能的关系,我国的国家性质与国家职能的关系: 国家性质决定国家职能,国家职能反映国家性质。我国的国家职能既由我国人民民主专政的国家性质决定,又反映了我国工人阶级和广大人民群众的意志和利益,体现了我国的国家性质。 2.我国的国家性质: 我国是人民民主专政的社会主义国家,一切权力属于人民。 3.发展社会主义民主政治建设: A.为什么:○1发展社会主义民主政治,是我国全面建设小康社会的重要目标。○2人民民主是社会主义的生命,人民当家作主是民主政治的核心。○3民主需要经历一个长期的发展,才能达到完善的程度。我国的民主还有不够成熟的地方,民主制度尚不够健全,人民当家作主管理国家和社会事务的权利,在某些方面还没有得到充分的实现,有待于进一步完善。 B.怎么办:发展社会主义民主政治,要坚持从我国国情出发,总结自己的实践经验,同时借鉴人类文明的有益成果,但不能照搬西方政治体制的模式,要在中国共产党的领导下,有步骤、有秩序的进行。 4.为什么必须坚持人民民主专政: ○1坚持人民民主专政是四项基本原则之一。四项基本原则是我国的立国之本,是我们国家生存和发展的政治基石,已被载入我国宪法。 ○2坚持人民民主专政是社会主义现代化建设的政治保证。只有充分发挥社会主义民主,确保人民当家作主的地位,才能调动亿万人民群众的积极性投身到社会主义建设中来。只有坚持国家的专政职能,打击破坏社会主义建设的敌对分子,才能保障人民民主和维护国家的长治久安。 5.我国的对内对外国家职能: 对内:○1政治职能。○2经济职能,进行经济调节,市场监管,社会管理和公共服务。○3文化职能○3社会公共服务职能。 对外:第一,抵御外部敌人的侵略和颠覆,捍卫国家的主权和领土完整。第二,发展国际交流与合作,创造有利于我国发展的国际环境。第三,维护世界和平,促进共同发展,积极发挥我国在国际社会中的作用。 6.人大、全国人大及全国人大常委会的性质、地位、职权: 人民代表大会是国家权力机关。有立法权、决定权、任免权、监督权。全国人民代表大会是最高国家权力机关。全国人民代表大会在我国的国家机关中居于最高地位,其他国家机关的权力都不能超越它。有最高立法权、最高决定权、最高任免权、最高监督权。 7.为什么要坚持人民代表大会制度,怎么进一步完善人民代表大会制度: ○1人民代表大会是我国的根本政治制度:人民代表大会制度直接体现我国人民民主专政的国家性质。人民代表大会制度是建立其他有关国家管理制度的基础。○2人民代表大会有如下优越性:第一,有利于保证国家权力体现人民的意志。第二,有利于保证中央和地方的国家权力的统一。第三,有利于保证我国各民族的平等和团结。总之,我国人民代表大会制度,能够确保国家权力掌握在人民手中,符合人民当家作主的宗旨,适合我国的国情。我们必须坚持和完善人民代表大会制度。 8.一国两制的地位、含义、内容、意义(怎样对待台湾问题) 地位:“一个国家,两种制度”,是我国实现祖国和平统一的基本方针。 含义:“一个国家,两种制度”,简称“一国两制”,是指在一个中国的前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保留原有的资本主义制度。

人文地理学 第二版 赵荣 考研整理

第一章绪论 一、人文地理学的研究对象和特征 1、人文地理学的研究对象:人文地理学是关于人类活动的空间差异(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同思想意识)和空间组织以及人类与地理环境之间相互关系的学科。 2、人文地理学的学科特性:属于社会学和地理学的交叉学科,具有社会性、、区域性、综合性。 二、西方人文地理学的发展过程 1、人文地理学的产生 古希腊著名学者埃拉托色尼首创了“地理学”这一名词,并力图说明人类生活于地理环境之间的关系。我国古代的人文地理记述包括《禹贡》、各种地理志等。对古代地理学尤其是人文地理学具有奠基意义的是德国两位大师洪堡和李特尔。洪堡的功绩在于使地理学成为一门独立的科学。 李特尔是近代人文地理学的开山大师,他认为要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学地理学,要致力于探究自然环境对人类历史的因果关系。 2、近代西方人文地理学的发展 ○1古代:对人文地理物象的描述。 ○2近代—19世纪中叶:对人文地理物象的解释。 德国流派:拉采尔、赫特纳、施吕特尔:近代地理学的发源地,注重学术思想的研究。 法国流派:白兰士、白吕纳:重视小区域研究和实地考察。 英国流派:麦金德的“大陆腹地学说”、罗士培的“适应”论思想 美国学派:森普尔的《地理环境的影响》、亨丁顿的《气候与文明》。 文化地理学的鼻祖:苏尔的文化景观学思想 哈特向的区域观点:《地理学的性质》是代表作。 俄国学派:承袭德国思想,但在十月革命后由于社会主义建设的需要,经济地理取代人文地理。 对西方人文地理学的批判削弱了苏联地理学界对人地关系的综合分析研究,导致了人地 分立的局面。 3、现代人文地理学的发展 ○1以美国为首的西方阵营和以苏联为首的社会主义地理学两大流派 在美国,战后区域学派占据了上风;50——60年代,数量革命对地理学产生了巨大的冲击,引发了理论地理学的发展。70年代后,出现了人本主义的倾向,行为地理学等得到了快速发展。 在前苏联,50年代自然地理学与经济地理学分离的二元论观点。60年代以后建立起“统一地理学”的概念。70年代后经济地理学逐渐扩展为“社会经济地理学”,实际上已接近人文地理学的内容。近年来出现了经济化、社会化、计量化和生态化等趋势。在出现人口、资源、旅游、文化和民族等概念的基础上,还出现了建设地理学和工程地理学等应用性强的学科。 ○2现代人文地理学的基本特征: 科学理论和方法论的建立:协调人地关系成为人文地理学的研究主题,可持续发展的理论开始得到重视和从不同角度进行研究。 新的研究方法:计量方法和数学模型的广泛应用;心理学方法和行为地理学的研究;在观察和收集资料、信息的手段上有了根本性的变革。

地理学基本理论问题课件

地理学基本理论问题 课程内容 ●着重研究地理学思想的起源、继承和发展的理论思维 ●从认识论、方法论、逻辑学以及科学哲学角度,对地理学的科学结构、科学性质、研究 目的、意义、逻辑体系,发展进程中各种学派与学术观点,进行系统的研究与评论。●从历史的发展中阐发地理学的进取与开拓。 ●由于地理学科学属性的特殊性,黄秉维:“地理学传统上是联系自然科学与社会科学之 间的桥梁”,展示了丰富的思想内涵。 内容主要包括: ●地理学思想的起源、演变与发展分期 ●地理学的发展大致经历了古代、近代到现代的发展阶段: ●地理学思想萌芽散布于上古时代的史诗、哲学、历史丛书中,当时中国、埃及、巴比伦、 印度诸国产生了相当规模的地理知识积累,形成了地理学观念的雏形。从公元5世纪延续到15世纪,是地理学发展的中古时期,宗教势力特别是欧洲的基督教垄断了学术领域,窒息了地理学的思想。 ●从公元2~15世纪,中国发达的古代文明形成了世界上最发达的地理研究中心,中国的 地理志、地图、专论等从数量到质量都达到了当时的最高水平。 ●地理学的近古时期约始于地理大发现时代,从15~17世纪中叶,地理学的视野扩展到 全球,标志着地理学科学见解的启蒙。 19世纪后半期,进入近代发展时期,地理学思想不断发展,新的理论和方法不断涌现,逐步形成了现代地理学。 ●地理学结构的形成和发展——规定着地理学的科学性质、功能和发展趋势,是现代地理 学思想争论的重点。 ●地理学不是机械的拼凑,偶然的堆积,而是有序的,有结构的,是经历了漫长的历史, 不断丰富和发展着的科学体系。 ●地理学从古代的数理地理学和描述地理学为主体的学科,经过演化已发展成具有许多分 科的有自己逻辑体系和层次的科学结构。 ●不同学派或观点依据地理研究客体组成元素的层次性或空间尺度的层次性而进行分类。 许多地理学家为探索地理学的科学结构和逻辑体系作出了艰辛的努力,积累了丰富的精辟见解。 ●地理学科学性质认识的形成和发展 地理学在科学中的地位和作用,研究领域和范畴,研究对象和任务,其基础理论和核心的探索,历来存在着许多不同意见和争辩,也是地理学思想的活跃领域。 ●地理学的方法论思考 ●最有代表性的著作: ●詹姆斯(P. E. James)的《地理学思想史》 ●赫特纳的《地理学——它的历史、性质和方法》 ●哈特向的《地理学性质》和《地理学性质透视》 ●哈维(D. Harvey)的《地理学解释》等 ——阐发了历史地形成的独特的方法论所反映的地理学思想的发展。 ●地理哲学与科学哲学思想 ●从地理学发轫初期,各种哲学观念就渗透于地理学领域,朴素的唯物论思想促进了地理 学思想的活跃。

102402人文地理学基础教学大纲-管理专业

“人文地理学基础”课程教学大纲 教研室主任:执笔人:刘志刚 一、课程基本信息 开课单位:地理与旅游学院 课程名称:人文地理学基础 课程编号:102402 英文名称:Basis of Human Geography 课程类型:专业基础课 总学时:54理论学时:54 实验学时: 学分:3 开设专业:旅游管理、土地资源管理 先修课程:自然地理学基础 二、课程任务目标 (一)课程任务 (本项编写要求:写明该课程的性质和任务) 本课程是旅游管理、土地资源管理专业的一门专业基础课程,本课程是在强调人文地理学内容的系统性与完整性的前提下,围绕“空间”和“地方”这两个地理学的核心论题介绍人文地理学的基本理论和近年来人文地理学最新研究进展,包括空间、全球化、城市化、人口、经济、文化、聚落、地缘政治和人地关系等内容,主要内容按四条主线展开①社会经济发展的全球化特征与地区差异之间的关系。②人地关系。③不同空间尺度(包括世界、国家、地区和城市)的政治、经济演化特征与趋势。④与民族、种族、性别、年龄、阶级等因素相联的社会文化特征及其对空间发展的影响。本课程的任务是使学生能够掌握人文地理学的基本理论,主要人文地理要素的基本概念、特性、类型和分布,建立人文地理学的知识体系。并能够对人类各种文化现象及其与地理环境的关系进行正确分析,树立科学的人地观。能够运用人文地理学的基本理论分析、解决一些实际问题。 (二)课程目标 (本项编写要求:写明学生在知识和能力方面应达到的目标要求) 在学完本课程之后,学生能够: 1.了解人文地理学的学科体系及其发展过程; 2.掌握人文地理学的基本理论;

3.掌握主要人文地理要素的特征及发展演变的一般规律; 4.树立正确的人地观,能够运用人文地理学的基本理论分析、解决一些实际问题;为城市与区域规划、土地利用和旅游规划类课程奠定理论基础。 三、教学内容和要求 (一)理论教学的内容及要求 (本项编写要求:以基本内容为主线,对各知识点分按“了解”、“理解”、“掌握”三个层次提出要求,并说明教学重点及难点) 第一章绪论 教学基本内容: 1.人文地理学的研究对象和特征 2.国外人文地理学的发展 3.中国人文地理学的发展 教学目标与要求: 1.掌握人文地理学的研究对象、学科体系;人文地理学起源、形成的时间和标志;不同时期人文地理学的主要特点、学术流派及主要地理学家;当代人文地理学的基本特征。 2.理解人文地理学在地理学中的地位及学科特性。 3.了解我国人文地理学的发展历程、主要著作及其学者。 4.了解人文地理学的研究进展。 教学重点难点: 重点: 1.人文地理学的研究对象和学科体系。 2.人文地理学的学术流派及其代表学者,当代人文地理学的基本特征。 难点: 1.人文地理学的学科体系。 2.我国人文地理学的研究前沿及其近代取得的主要成绩。 第二章人文地理学的研究方法 教学基本内容: 1.人文地理学研究的一般程序 2.人文地理学研究的方法论 3.人文地理学的主要研究方法 教学目标与要求:

陈岳《国际政治学概论》(第3版)章节题库(国际政治学的基本理论)【圣才出品】

第一章国际政治学的基本理论 一、名词解释 1.国际关系 答:国际关系是指历史上任何时期的重要集团间的关系,尤指当今按领土组织起来的主要的民族国家间的关系。国际关系侧重于国家间的关系,在某种意义上等同于国家间关系。界定国际关系学的研究对象,应该全面地观察世界,既看到国家行为体,亦看到非国家行为体。从这样的视角出发,我们可以把国际关系的研究对象概括为三类关系:①国家与国家的关系;②国家与非国家行为体的关系;③非国家行为体之间的关系。 2.国际政治经济学 答:国际政治经济学是指将政治经济学的方法应用于国际政治学研究,重点研究国际政治与国际经济间的相互关系和相互作用。国际政治经济学是当代国际政治学理论的重要内容之一,其理论渊源有三,即重商主义政治经济学、古典政治经济学、马克思主义政治经济学。马克思主义不仅是国际政治经济学的重要的理论渊源,而且其本身就包含一系列国际政治经济学的理论学说,是国际政治经济学理论的组成部分之一。 3.理想主义 答:理想主义是自由主义国际关系理论中产生较早的一个学派。这一理论体系又被称为制度跨国主义,其关注点是国际规范和制度化的全球合作。这一范式认为,通过国际合作,建立国际法和国际组织,能够规范国家的行为,制止侵略,实现国际和平。以集体安全原则

来解决国家间的安全问题,是这一范式所设想的主要模式。这种构想追求的不是权力的平衡,而是某种权力的共同体。在这个新体系中,所有国家将在共同的事业中合作,为所有国家提供安全与正义。理想主义者认为,国际组织即使不能提供世界政府,至少也能提供某种国际行为规范和约束。理想主义的渊源之一是古典法学家格劳秀斯的思想。现代理想主义是第一次世界大战之后出现的学说。它的特点是强调跨国联系。并且积极推动国际组织的建立。理想主义对人类持乐观的观点,认为通过建立新的标准和制度,人类社会就可以得到完善和改进。理想主义的主要代表人物就是时任美国总统的伍德罗·威尔逊和赫德利·布尔。 4.现实主义 答:现实主义是国际关系学科中影响最大的一个“范式”,提供了有关战争状态的最强有力的解释。现实主义谋求阐释的是世界的现实情况,而不是世界的理想情况。它所要回答的问题是“这个世界是怎样的”,而不是“这个世界应该是怎样的”。对现实主义者来说,政治就是在一个缺少资源的世界上,群体间为了权力、声望、影响和安全而不间断地进行的斗争。现实主义又是国际关系学科中较复杂的一个范式,因为它从来不是一个严整的单一理论体系,而是许许多多不同分支的一个集合。在现实主义的旗号下,先后出现过古典现实主义、新现实主义、新古典现实主义、进攻现实主义以及防御现实主义等。现实主义学说对国际关系的看法,总结起来,有这样一些要点:①国际体系是无政府的;②在这个以无政府为特征的体系中,主要的行为体是作为整体单位的国家;③权力是理解国际关系的关键;④国家是理性的行为体。 5.新现实主义(结构现实主义) 答:新现实主义学派作为现实主义的一个分支,与古典现实主义有诸多相同的假定,但

人文地理学名词解释

《人文地理学》名词解释 第1章绪论 1.地理学:地理学是研究地球表层地理环境的结构、分布及其变化的规律性以及人地关系的学科。 2.人文地理学:是研究地球表层人类活动或人与地理环境相互关系所形成的现象分布和变化规律的科学。 3.人文地理学的研究对象:人文地理学是关于人类活动的空间差异(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同思想意识)和空间组织以及人类与地理环境之间关系的学科。人文地理学研究的三大主题:一是人地关系的传统;二是区域研究的传统;三是空间分析的传统。 4.人文地理的学科特征:社会性、区域性、综合性。 5.拉采尔:(1844-1904)德国地理学家,他被认为是人文地理学的创始人,一方面他为人生地理学或人类地理学的比较系统的研究提供了指道路线。另一方面,他被认为是地理环境决定论的思想引入者。 6.赫特纳:(1859-1941)德国地理学家,是区域学派的代表人物。他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的区域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征。 7.施吕特尔:(1872-19520德国地理学家,是景观学派的创始人,他认为,地理学者应首先着眼于地球表面可以通过感官觉察到的事物,着眼于这种感觉—景观的整体。 8.白兰士:(1845-1918)法国地理学家,反对拉采尔的环境决定论思想,认为除

环境的直接影响外,还有其它因素在起作用,强调人类对外界环境的适应不是被动的,而是主动的。9.麦金德:(1861-1947)英国地理学家,他把地理学说成是探索人及其自然环境的相互作用的一门学科,提出了“大陆腹地说”。麦金德第一个将全球作为整体来探讨世界政治活动的规律性,开创了政治地理学的先河。 10.现代人文地理学的基本特征: (1)理论与哲学方法论的多元化。 (2)研究方法的不断革新。 (3)研究内容和方向的社会化、生态化和应用化趋向。 (4)学科的交叉性。 第2章人文地理学的研究主题与基本理论 1.文化:广义上是指人类在社会发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义上指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构,是一种社会现象以物质为基础。具有历史连续性、阶级性和民族特征。 2.文化区:文化区是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。(1)形式文化区:某种文化现象,或某些具有相互联系的文化现象,在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界的文化区。 (2)功能文化区:以该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区。 (3)乡土文化区:居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识。 3.文化的扩散(文化的时间现象): (1)扩展扩散:某种文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周不断地传递,

政治学理论真题汇编(1)

2007北大政府管理学院政治学理论真题 政治学原理 名词解释: 1、宪政 2、民主化 3、多元主义 4、公共政策 5、消极自由 二、简答 1、运用政党理论分析中国共产党的“转型” 2、“公民社会”概念成为近些年的学术热点,试述其学术价值意义 3、论述阶级分析方法与阶层分析方法的区别和比较 三、论述 1、简述近期学术界支持政府干预的主要观点,试反驳或论证 2、社会公正是社会和谐的基础,论述社会公正实现的关键是什么? 综合 简答 1、当今宪法中规定的公民的权利有哪些? 2、当代中国主流政治文化内容和特征 3、以日本为例,简述议会制君主立宪制和二元君主立宪制区别 4、简述美国国会与总统的权力制约机制 5、论述抗日民族统一战线的理论及实践(以瓦窑堡会议为例) 6、解放战争期间的打倒蒋介石、解放全中国的行动纲领(1947年12月中央会议为例) 论述 1、论述当代中国社团的地位和作用,以及政府对社团的管理模式和转变这种模式应采取的措施 2、论述普选原则的发展与变化对于资产阶级民主政治的作用 3、结合共产党的革命和建设过程和十一届六中全会通过的《关于党的若干历史重大问题的决议》中对于毛泽东和毛泽东思想评价,谈谈你对毛和毛思的看法 07复旦政治学原理 一.名解 1.行为主义政治学2.现代国家建设3.政治不服从4.法团主义5.民粹主义6.历史制度主义7.社会动员8.权威政体9.多元主义民主的困境10.寡头政治铁律 二.材料分析 材料取自于阿尔蒙德和维巴关于政治文化的一段材料 1.什么是政治文化?2.政治文化对政治民主的作用.3.材料体现的哪种政治文化?

三.请举例论证"现代政党产生与议会,最终发展到社会根植与民众."的根本原因和促成因素. 四.有限政府"有限"的内涵和原因 五.马克思主义政治革命和社会革命的区别与联系. 北京大学政治学试题 2005年 一名词解释(7*5) 1、全球化 2、大政府 3、政治沟通 4、依附理论 5、社群主义 二简答(15*3) 1、政府类型划分的方法和理论 2、国际关系理论中的理想主义和现实主义的主要分歧 3、政治社会化等同于社会政治化吗?(说明理由) 三论述(15*2) 1、论证或反驳“宪政=限政” 2、近年来,社会信用的问题越来越得到人们的重视,试用政府角色理论,说明政府信用体系建设对于社会信用体建设的重要性。 2004年 一名词解释(5*6) 1、政治合法性 2、行为主义 3、有限政府 4、威权主义 5、消极自由 二简答(4*15) 1、运用经济学方法进行政治分析的可行性,局限性。 2、马克思主义政治学的特点 3、政治科学化的意义和影响 4、民主作为政治制度对我国政治文明建设的作用 三论述(2*30) 1、依据西方发达国家的政治实践,论述现代政府的执政原则。 2、论述我国政治权力与政治监督改革的必要性/结合政治学理论,分析对公共权力限制的必要性。 2003年 一名词解释 1、政治冲突 2、政治过程 3、政府租金 4、政治稳定 5、政治文化 二简答 1、经济分析方法对政治生活的适用性 2、现代政治选举制度的原则有哪些 3、政治发展与政治变迁的关系

人文地理学课后习题答案解读

人文地理学课后思考题 第一章绪论 1、人文地理学在地理学中的地位和作用。 人文地理学是以人地关系的理论为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩散和变化,以及人类社会活动的地域结构的形成和发展规律的一门学科。又称人生地理学。它是地理学的两个主要分支学科之一,“人文”二字与自然地理学的“自然”二字相对应,泛指各种社会、政治、经济和文化现象,也有一些学者认为仅指社会文化现象。人文地理学一般有广义与狭义之分,广义的人文地理学包括社会文化地理学、政治地理学、经济地理学等,狭义的人文地理学则指社会文化地理学。 人文地理学的发展对于地理学的发展有重要作用。人文地理学同经济学、人口学、政治学以及环境科学、生态学、区域科学、行为科学结合,可以为解决世界性的资源短缺、人口危机、自然灾害、环境污染和生态平衡以及城市问题等作出贡献,尤其是对于国家和地区的经济发展规划起到重要作用。人文地理学的分支学科和研究课题中,有许多也是其他学科的基本研究内容之一。如经济地理学对于经济学、人口地理学对于人口科学、城市地理学对于城市科学、政治地理学对于政治学、军事地理学对于军事科学、民族地理对于民族学、语言地理对于语言学、宗教地理对于宗教学、人种地理学对于人类学,都是不可缺少的组成部分。 在现代社会发展中,人类的作用(尤其是人的素质)和科学技术的作用日益显著,使得地理学人文化的趋势加强。人文地理学地位的提高,将使地理学的发展进入一个新的阶段。 2.人文地理学的研究对象和内涵是什么? 人文地理学的研究对象是:人文地理学是关于人类活动的空间差异(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同地相意识)和空间组织以及人类与地理环境之间相互关系的学科。 人文地理学的内涵是:人文地理学是地理学科体系中的重要组成部分之一,以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象,以人文现象为研究主体,侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性。人文地理学一般有广义与狭义之分,广义的人文地理学包括社会文化地理学、政治地理学、经济地理学等,狭义的人文地理学则指社会文化地理学。 3.为什么说人文地理学是地理学科中的社会科学?人文地理学的社会特性体现在哪些方面?

国际关系理论总结

均势理论 均势理论也是国际政治中的一个极为古老的理论之一。它最早源于古希腊城邦国家、中国的春秋、战国时期的外交实践。均势的含义很广,主要有3个方面:一是指特定的权力分配的状态,如两种或两种以上力量势均力敌的情势;二是指一种国际体系,如1648-1789年威斯特伐利亚体系,1815-1914年的维也纳体系等;三是指一种外交政策,如英国的均势外交传统。从历史上看,均势理论的代表人物有马基雅维利、黎塞留、塔列朗、梅特涅、卡斯尔累、帕姆斯顿、俾斯麦、摩根索、基辛格等。当然,这些人对均势的理念看法不完全相同。正如基辛格提出:“梅特涅的体系是从18世纪把宇宙看作一个大钟表结构的观念中得到启发的。钟表的部件相互错综合,干扰了一个部件就会打乱其他部件的均衡。俾斯麦代表了一个新的时代。在他看来,均衡不是和谐和机械的平衡,而是不断消长的力量的平衡。与他相适应的哲学是适者生存观念。俾斯麦标志着政治概念从理性主义到经验主义的变化。”均势理论的主要观点是:在国际社会无政府状态情况下,均势是维护国际安全的最可靠的手段。摩根索讲:“力量均衡及旨在维持均衡的政策不但是不可避免的,而且是主权国家的社会里的基本稳定因素。”均势体系的首要目标是稳定,而不是和平,均势不能消除战争,但均势的破坏肯定会导致战争甚至世界大战,和平是稳定的副产品。在均势体系下,存在着几个势均力敌的强国,这些国家按其政策,可区分为维持现状的国家或帝国主义国家。维持均势的主要手段有分而治之、补偿政策、军备、联盟与反联盟。对均势操纵国而言,为了维持对自己有利的均势,在必要时应与敌人的敌人结成同盟,因为“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永恒的国家利益。”二战以后,由于核武器的出现和第三世界的兴起,传统的均势体系发生了变化,如战后形成了美苏在核恐怖下的两极均势。后来中、美、苏大三角的形成则是对力量均衡的巧妙运用,它抵御了前苏联咄咄逼人的攻势,维护了世界的稳定与和平。均势理论在历史上屡建奇功。依据均势理论创建的维也纳体系曾经维系了欧洲国家近百年的和平。冷战结束以后,世界格局发生转换,美国一家独大,同时又存在多个地区性强国,世界力量对比出现了严重失衡。在这种新的格局下,均势理论对于推动世界多极化的趋势,以及世界的和平与稳定将会起到不可低估的作用。 第一次:理想主义与现实主义 理想主义又称法理主义或规范主义,产生于第一次世界大战以后,是对格劳秀斯和康德等理想主义外事哲学传统的直接继承和发展。它的代表人物最著名的就是美国第28任总统威尔逊。1889年,威氏发表了《国家论》,提出应当使国家和世界民主化,国与国之间的关系应实现道德理想。1918年,第一次世界大战结束后不久,他制定了十四点和平计划,诸如公开外交、集体安全、国际法律、民族自决等等,被称为“威尔逊主义。”在威氏的倡导下,西方国家在1919年成立了国际联盟。后来法、美等国又在1929年签定了“非战公约。” 理想主义的理论前提是道义和法律,其基本主张是: 1.实现欧洲政治上的民族自决是消除战争的主要条件。 2.秘密外交是导致敌对结盟和冲突的根源,而公开的协议则是避免战争的途径。 3.摒弃传统的均势体系,代之以集体安全体系。 4.建立普遍的安全机构—国际联盟。 5.诉诸公众舆论,因为公众舆论是维持世界秩序的强大武器。 理想主义的实质是在帝国主义时代用自由资本主义的价值观观察和处理国际问题,因此它的破灭是必然的。1919年成立的国际联盟未能阻止第二次世界大战的爆发。从30年代起,理想主义的主张开始受到人们的批评。 现实主义 现实主义理论的渊源可以追溯到马基雅维利和霍布斯。他们对于人性和自然状态的看法影响了西方现实主义流派的许多代学者。1948年,美国学者摩根索(Hans Morgenthau 1904-1980)发表了《国家间的政治—为权力与和平而斗争》一书,标志着现实主义学派的成熟。在书中,摩氏总结了现实主义和理想主义的辩论,提出了对于实际的人性和实际的历史进程的看法,系统地阐明了政治现实主义的基本原理,从而把