遥感解译标志

1. 水系密度

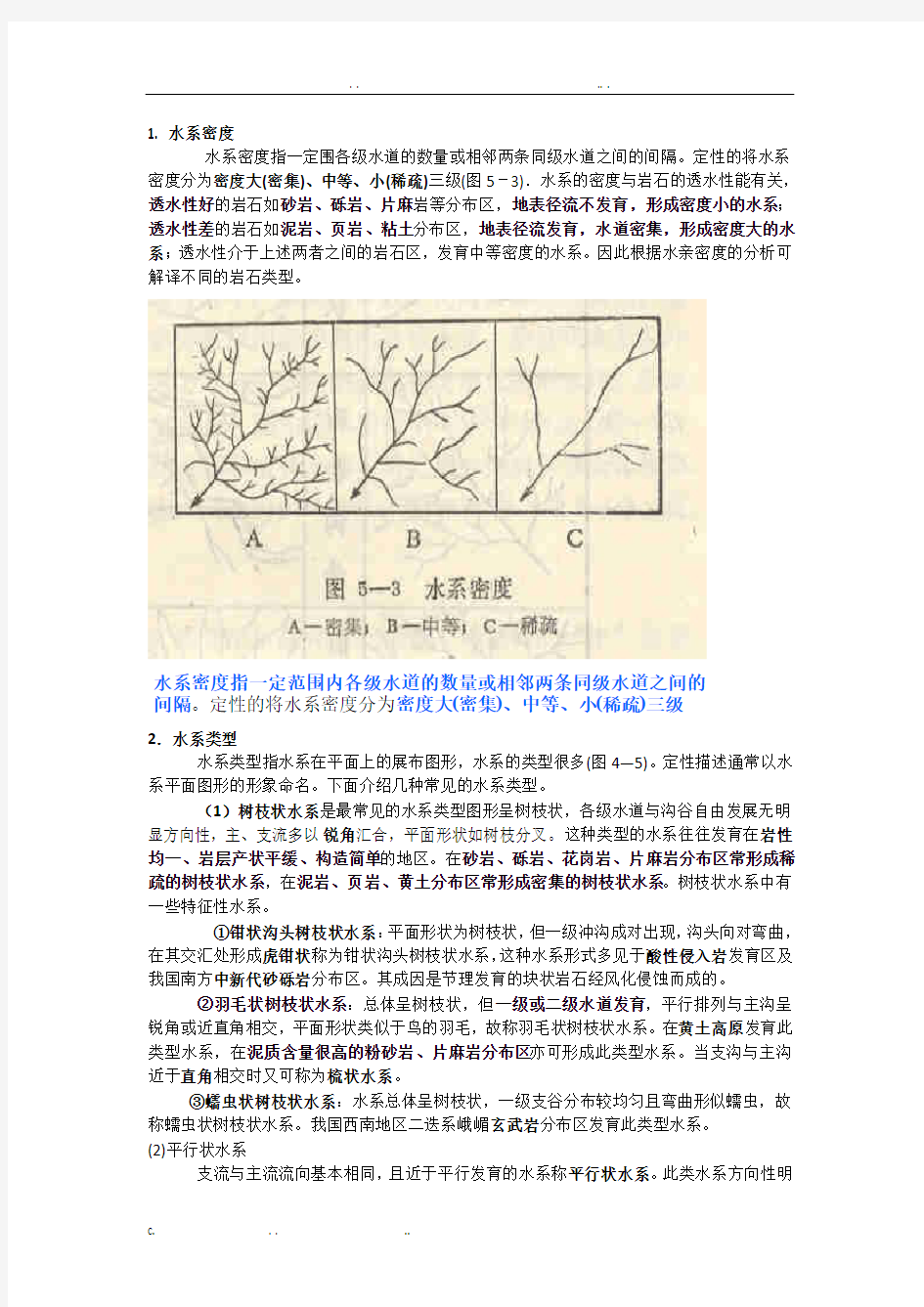

水系密度指一定围各级水道的数量或相邻两条同级水道之间的间隔。定性的将水系密度分为密度大(密集)、中等、小(稀疏)三级(图5-3).水系的密度与岩石的透水性能有关,透水性好的岩石如砂岩、砾岩、片麻岩等分布区,地表径流不发育,形成密度小的水系;透水性差的岩石如泥岩、页岩、粘土分布区,地表径流发育,水道密集,形成密度大的水系;透水性介于上述两者之间的岩石区,发育中等密度的水系。因此根据水亲密度的分析可解译不同的岩石类型。

水系密度指一定范围内各级水道的数量或相邻两条同级水道之间的

间隔。定性的将水系密度分为密度大(密集)、中等、小(稀疏)三级

2.水系类型

水系类型指水系在平面上的展布图形,水系的类型很多(图4—5)。定性描述通常以水系平面图形的形象命名。下面介绍几种常见的水系类型。

(1)树枝状水系是最常见的水系类型图形呈树枝状,各级水道与沟谷自由发展无明显方向性,主、支流多以锐角汇合,平面形状如树枝分叉。这种类型的水系往往发育在岩性均一、岩层产状平缓、构造简单的地区。在砂岩、砾岩、花岗岩、片麻岩分布区常形成稀疏的树枝状水系,在泥岩、页岩、黄土分布区常形成密集的树枝状水系。树枝状水系中有一些特征性水系。

①钳状沟头树枝状水系:平面形状为树枝状,但一级冲沟成对出现,沟头向对弯曲,在其交汇处形成虎钳状称为钳状沟头树枝状水系,这种水系形式多见于酸性侵入岩发育区及我国南方中新代砂砾岩分布区。其成因是节理发育的块状岩石经风化侵蚀而成的。

②羽毛状树枝状水系:总体呈树枝状,但一级或二级水道发育,平行排列与主沟呈锐角或近直角相交,平面形状类似于鸟的羽毛,故称羽毛状树枝状水系。在黄土高原发育此类型水系,在泥质含量很高的粉砂岩、片麻岩分布区亦可形成此类型水系。当支沟与主沟近于直角相交时又可称为梳状水系。

③蠕虫状树枝状水系:水系总体呈树枝状,一级支谷分布较均匀且弯曲形似蠕虫,故称蠕虫状树枝状水系。我国西南地区二迭系峨嵋玄武岩分布区发育此类型水系。

(2)平行状水系

支流与主流流向基本相同,且近于平行发育的水系称平行状水系。此类水系方向性明

显,多受地形控制,常出现在稳定倾斜的地区,如滨海斜坡、单面山之侧等。

(3)格子状水系

水系在平面上的展布有明显的两个方向,构成方格状或菱形状称为格子状水系,此类型水系严格受构造控制,它们多是沿断裂、节理发育。如广西东陵地区三迭系灰岩中,沿两组近于垂直节理发育成菱形格状水系。当河流流向出现突然的急转弯时,则形成角状水系,急转弯多受断裂控制;当支流稀疏、相互平行与主流呈近于直角相交时,则形成“丰”字形水系。

(4)放射状、向心状、环状水系

水系从某一中心流向四周为放射状水系;从四周流向某一中心为向心状水系;围绕某一中心呈环形展布的为环状水系。这些类型的水系严格受构造控制,放射状水系多发育在火山锥和穹窿构造区、新构造窿起区;向心状水系多发育在构造盆地、局部沉降区等;环状水系多发育在岩体沿环状节理发育,或者穹窿构造上沿岩层层理、片理或片麻理、环形节理形成环状水系。

(5)其它水系类型

在特定的地形、构造或环境条件下形成的特殊水系类型

①星点状水系:多发育在岩溶地区,由地面的岩溶漏斗、落水洞等构成的星点状永系,它是我国南方碳酸盐岩地区的典型解译标志。此外,在干旱沼泽、湖泊发育地区以及冰缘、冻土区,也可发育星点状水系;

②辫状(网状)水系:水流形成多条水道交织成网状或辫状,多发育在河流队山区进入平原区河流由窄突然变宽的河段。

③扇状水系:水系呈扇形,为洪积扇和河口三角洲上特有的水系类型。

④倒钩状水系:支流与主流以钝角交汇为倒钩状水系,它常由新构造运动掀斜抬升或河流袭夺形成的,这种水系虽不常见,但可帮助分析新构造运动及其特点。

(六)影纹图案(纹理)

在遥感图像上色调有规律重复变化构成的图案称为影纹图案,它由色调、地貌、水系、岩层层理、植被等多种因素构成。定性地描述影纹图案是形象的描述,影纹图案归结为由点、线、条、栅格、垄、链组成的各种不同形式,以不同的粗、细、稀、密、显、隐形式表现出来。下面介绍几种常见的影纹图案。

1. 斑点状:在图像背景上以麻点状影纹显示出来,例如植物在航空像片上呈斑点状影纹;峰林地貌在卫星图像上呈斑点状影纹。

2.圆斑状;常由地貌构成,一个圆斑为一孤立山丘,孤立山地貌在图像上呈圆斑影纹。

3,斑块状:背景上有规则的色块状出现,呈斑块状影纹,农田在图像上为典型的斑块状影纹。

4.块状:块状岩石经长期风化侵蚀形成的不规则的复杂地形,在图像上常构成块影纹,如广西东南部下白垩统紫红色凝灰质泥砂质胶结的砾岩为块状影纹。

5.条带状(条纹状):由不同色调组成的直线状、曲线状的影纹,它是沉积岩层理在图像上的反映,是沉积岩典型解译标志.

6.格子状:多由二组节理或断层构成的格子状影纹。

7.垄状:坚硬的沉积岩层或岩脉形成垄脊状地形,构成垄状影纹

8.新月状、链状;是沙漠分布区特有的影纹,新月形沙丘或沙丘链在图像上形成新月状或链状影纹。

总之,影纹图案的类型很多,上述仅列举了几种常见的。影纹图案的差异反映了不同岩性、岩层产状、岩性组合、构造部位,是岩性解译的重要标志。不同岩性具有不同的彤纹

特征,但是各种岩性由于岩层产状不同、所处的构造部位不同可具有不同的影纹图案。因此,在岩性解译时应用影纹图案应与岩性所处的构造部位及其产状结合起来分析,才能作出正确的判断。

影纹图案与图像的比例尺有关,大比例尺图像地面分辨率高,可显示地物的细微结构,小比例尺图像地面分辨率低,只能显示粗结构特征,所以同一地物在不同比例尺的图像上,影纹图案有所不同。

(七)土壤、植被

土壤这里包括由岩石风化后残留在原地的松散残积层。土壤、植被是地质解译的干扰因素,土壤覆盖严重、植被发育对地质解译不利。但土壤、植被在某种情况下又是一重要解译标志。残积层(土壤)的成分与基岩成分密切相关,灰岩风化后形成红色土壤,花岗岩风化后成黄色土壤,土壤层下有隐伏断裂的存在,隐伏断裂较周围岩石含水量充沛,使上覆土壤的含水量较周围土壤多,在近红外图像上色调相对深一些。地下的油田在上覆的土壤中形成浅色调异常。

植物的生长种类、密度、发育程度在一定程度上受到岩性、地质构造、地下水的控制,如在基性岩、超基性岩区,由于含有铬、镍、铁及稀有元素对植物生长不利,通常植物很不发育,而且生长的植物又矮又小。而在有些岩性分布区则有利于植物的生长发育,植物异常茂盛。另外植物生长习性不同,选择性生长,例如松树喜欢酸性土壤,多生长在花岗岩、砂岩区;棕树喜欢钙质土壤,多生长在石灰岩区。植物的生长异常(异常茂盛、异常稀少)及植物类型有时可识别岩性、矿体及构造。大量的研究表明,植物对吸收过量金属元素(金属矿区植物)有异常反映,植物的光谱特征发生变异,其反射光谱曲线在红光一近红外陡坡(又称红边)普遍向短波方向移动(称兰移)5~10nm。

(八)水文标志

水文指陆地的水文特征。泉水、湖泊的分布特点,湖岸线呈直线状,湖面宽度的突然变化等反映了构造的存在,如通榆地区湖泊呈弧形断续分布,受第四纪弧形构造的控制。(九)人类活动痕迹

人类活动对地质现象是一种干扰和破坏,给地质解译工作带来困难,但在某些情况下又是地质解译的标志,如采场、采坑、古冶炼工程等均可作为识别某种岩性或寻找矿体的标志。

解译标志受自然地理环境、地质构造环境、岩层产状等因素的影响,具有很大的局限性和多变性,因此解译时应全面观察其影像,注意利用多种解译标志综合分析,并认真分析引起解译标志变化的原因,作出合理判断。

第九章遥感图像岩性解译及地层分析

自然界一切地质现象都是通过岩石、地层表现出来,要查明各种地质现象的分布特点以及它们的演化历史,首先必须进行岩石、地层的研究,遥感地质解译首先对岩性解译。岩性解译的容包括:(1)识别区分不同岩石、地层、产状、相变及其接触关系。(2)建立各类岩石、地层解译标志。(3)圈定每类岩石的分布围,编制岩性解译图。

自然界的岩石类型多而复杂,它们的波谱特征和空间特征不仅取决于它们本身的成分、颜色、结构构造及其性质,而且受到多种因素的影响,如风化程度、湿度、植被发育程度以及所处的构造部位、自然地理环境等因素影响,使得岩石解译标志既有普遍性,又有不稳定性、可变性、多解性以及模糊性。因此岩性解译难度比较大,需要利用各种解译标志仔细对比,找出差异性综合分析其影像特征加以识别。对于初学者来说,要注意掌握各种岩性典型

解译标志及正确的解译与分析方法。

岩性解译主要从色调、形态、地貌、水系、影纹、植被、人类活动痕迹七个标志去识别。

第一节岩浆岩解译

一岩浆岩光谱特征

(一)岩浆岩反射光谱特征

岩浆岩石在0.4-2.5μm波谱围的反射率主要取决于岩石成分、颜色及其结构构造。岩浆岩类岩石的颜色(色率)与SiO2含量有关,其成分和色率(表6—1)。由酸性-中性-基性-超基性Si02含量逐渐减少,即浅色矿物长石、石英含量逐渐减少,铁镁质矿物即暗色矿物含量则逐渐增高,色率逐渐增大,岩石的反射率整体由高变低,规律十分明显。

酸、中性岩石在可见光波段反射率由低逐渐上升,而后缓慢上升,到2.2μm以后有下降趋势。酸性岩由于长石、石英液态包体中水分所引起在1.4μm、1.9μm、2.5μm附近有较强的吸收峰。酸性喷出岩(除火山玻璃外)除上述特征外,由于粘土矿物和含羟基OH—蚀变矿物所引起在2.2μm处有一吸收峰带。中性、碱性岩石除了由水和OH-引起的吸收峰带外,铁镁质矿物相对增多,在0.4~0.5μm有一吸收峰带,在0.81μm和1.0μm附近有Fe2+、Fe3+离子的吸收峰,当含有一定量磁铁矿时使整个反射率降低,而趋于平直。

由酸性-中性-基性-超基性Si02含量逐渐减少,即浅色矿物长石、石英含量逐渐减少,铁镁质矿物即暗色矿物含量则逐渐增高,色率逐渐增大,岩石的反射率整体由高变低,规律十分明显。

二、侵入岩解译

侵入岩解译较为容易,解译效果也比较好。主要从以下几个方面进行解译:

(1)首先是形态特征,尽管侵入岩岩石类型多,具有不同成因、不同时代的侵入岩,但它们都有一个共同的形态特征,在遥感图像上呈圆形、椭圆形、透镜状或不规则的团块状,规模大小不一。

(2)与围岩呈侵入接触关系,在遥感图像上反映比较清楚,可看到岩体切割了围岩的层理、片麻理或片理

(3)在大比例尺图像上可看到岩体的原生构造环状节理、放射状节理以及悬垂体、析离体。

(4)有些岩体与围岩接触带形成接触式矿体,常用采场、采坑,它们可作为识别和圈定岩体边界的标志。

1.酸、中性岩体

酸性岩体在岩浆岩类岩石中反射率最高(ρ=30~50%)在图像上以灰白一浅灰色色调显示;中性岩体反射率中等(p=15~30%)在图像上为中等灰度,因此可根据色调深浅区别酸、中性岩体。它们的地貌特征与其所处的自然地理环境有关。在我国北方地区气候干旱,以物理风化为主,常形成低缓的丘陵地貌,在、一带山区,由于流水、冰劈作用反复交替常形成陡峻的山峰和山岭,如、华山等,在我国东南、一带,岩石裂隙发育,风化、流水共同作用形成低缓的穹窿状丘岗,称为蛋丘地形。酸、中性岩体透水能力较强,在其分布区常形成密度小一中等的树枝状水系,如果风化程度强烈,风化后有残积的黄土发育形成密度较大的水系。风化后的黄土有利于植物的生长

2.基性、超基性岩体

基性、超基性岩体反射率最低(ρ=10~15%),在图像上呈深灰色,灰黑色调,由于含有

大量的暗色矿物,易风化常形成负地形。基性、超基性岩体常含有稀有元素导致植被很不发育。此外,岩体受区域深大断裂的控制,多个基性、超基性岩体呈线状展布,如在萨茄幅图像上,沿雅鲁藏布江断裂带分布有几个超基性岩体,呈圆形,灰黑色色调,具有放射状水系,影纹结构较细。

野外地质调查表明,一个岩体往往是一个多期次侵入的复式岩体。不同期次侵入的岩体在成分、结构构造上有所差异,结构构造差异的岩石反映在地貌形态特征上,细粒结构的岩石多构成峰岭地貌,中粒结构的岩石形成块状地貌,粗粒似斑状岩石多呈现山间盆地地貌特征。因此利用大比例尺航空像片以色调〈或色彩〉、影纹、地貌可区分复式岩体中的多期次侵入体。不同期次侵入的岩体,因它们的成分、结构构造的差异,造成地貌、水系、影纹特征的不同,如图6-6中,A为海西期晚期黑云母花岗岩体,呈浅色词,具有放射状水系;B为加里东期的花岗岩岩体,地形较A起伏,两者从色调、地貌上可以区分。它们为侵入接触。又如图6-7中为海西中期花岗闪长岩沿背斜核部侵入到地层C中,晚期花岗岩体B又沿两者的接触面侵入,A与B两者的水系A发育有不同的影纹特征在图像上可以区分。

3.隐伏岩体

隐伏岩体的侵入必然以各种方式影响或控制着上覆岩层的裂隙发育以及地表山脊形态、色调、水系、沟谷的发育等,在图像上表现出环形影像特征(见第九章环形构造一节),通过解译环形构造及其它资料分析;推断隐伏岩体。

4.脉岩

脉岩最突出的特点是形态特征,其形态为长条状或线状,成群出现,呈平行状、雁列状、环状、放射状产出。在大比例尺图像上其影像特征十分醒目。按其色调深浅可区分酸、中、基性岩脉。酸性岩脉较坚硬,抗风化侵蚀能力强往往形成正地形,暗色的辉绿岩脉、煌斑岩脉常形成负地形。此外根据脉岩之间的切割关系可判别脉岩侵入的先后次序。

三、火山岩解译

不同时代的火山岩解译效果差异很大,时代越新解译效果越好,特别是第四纪以来的火山岩在图像上易于识别。其解译标志主要有:

(1)具有火山机构、火山锥,火山口或者环形岩墙、岩脉、放射状岩墙、岩脉。

(2)熔岩形态特征明显,以色调、地貌、水系所表现出来的近圆形或不规则形态,在大比例尺图像上可见到火山岩的流动构造,其影像呈皱纹状、绳状影纹图案。

(3)具有放射状水系。如白头山玄武岩、望天鹅玄武岩(图6—8),具有明显的锥状地形,在锥顶有火山口,白头山火山口已形成了火山口湖——天池,望天鹅玄武岩火山口因河流的溯源侵蚀已到火山口未形成湖泊。两者均以深色色调表现出近圆形形态特征,具有放射状水系。白头山火山岩根据色调可识别出两期,早期为玄武岩,晚期是浅色调显示的粗面岩。达里诺尔湖火山群瘤状火山锥地形保存完整,瘤状中心凹下去是火山口,有的火山口呈裂隙状,在图像上很醒目,由近百座火山构成广阔的熔岩流台地。

又如岛北部及雷州半岛,广泛分布有第四纪玄武岩,以深色调表现出近圆形特征,火山锥众多,火山口湖星罗棋布,在MSS4、5、6合成的彩色图像上,根据色彩将玄武岩分图6--8白头山、望天鹅火山岩为三期。最早一期(β1)在图像上呈暗红色至褐红色斑点状影像,第二期(β2)喷发的玄武岩在图像上色调呈棕红色的斑点影像,第三期(β3)喷发的玄武岩呈黄棕色至深红色。

时代较老的火山岩经过后期地质作用的改造,难以找到它的原始形态特征,只能根据它的色调、影纹、水系、地貌特征与其它岩性相区别,结合地质资料、物探、化探资料综合分析推断,或根据地质资料或野外调查确定火山岩岩性。

第二节沉积岩及松散沉积物解译

一沉积岩光谱特征

(一)沉积岩反射光谱特征

沉积岩反射光谱特征取决于岩石成分、颜色、结构构造,沉积岩主要成分及反射率见表6—2。岩石中的金属杂质(铁质、钙质)及有机物对岩石的颜色影响较大,并且对其反射波谱特征有明显影响,即使是微量也往往增强或削弱甚至掩盖主要矿物的反射光谱特征。碳酸盐岩类岩石在0.4~1.1μm波段反射率缓慢上升,在1.1~2.0μm比较稳定平直,在2.0~2.5μm 反射率有下降趋势,在2.33μm附近由C03基团部振动和晶格振动有明显的吸收特征。灰岩的强吸收峰中心波长位置在2.33μm,而白云岩强吸收峰中心波长位置在2.30μm。随着岩石

颜色的变深其反射率整体降低,并且吸收谱带特征被掩盖表现不明显(图6—9)。

泥质类岩石含有粘土矿物和有机质反射率总体比较低,由于粘土矿物中羟基(OH-)和H2O基团的不对称伸缩振动在2.2μm处有明显的吸收峰(图6—10)。含有钙质胶结在2.33μm有吸收峰,由于泥质岩常含有有机物使其颜色变黑,压抑了整个光谱形态及特征,使吸收峰表现的不明显。

碎屑岩类岩石由碎屑和胶结物组成,碎屑多为石英、长石、云母等矿屑和硅质、燧石等岩屑,它们没有特征的谱带,胶结物为泥质、硅质、钙质等。胶结物的成分直接影响着碎屑岩的颜色及反射光谱特征,粘土质、钙质、铁质胶结的碎屑岩的光谱特征,分别出现OH-、CO3、Fe2+、Fe3+离子相应的吸收峰带,随着岩石颜色的加深特征谱带被压抑而变得不明显(图6—11)。

二、沉积岩解译

沉积岩在地表分布广泛,类型多,产出状态复杂多样。但沉积岩最主要特征是具有层理,层面平整稳定走向明显,这一特征在遥感图像上以不同的色调、色彩或不同的影纹组成条带状影纹表现出来,条带状影纹呈直线状、曲线状、弧形、封闭型等,条带宽度小于lmm为条纹状影纹,宽度在1~5mm之间为窄条带,大于5mm为宽条带。条带状影纹的清晰程度与岩性的成分、颜色、软硬差异程度有关,差异性越大,条带状影纹越明显。条带状影纹是识别沉积岩的典型标志。在识别出沉积岩的基础上进一步识别区分各类沉积岩的岩性。下面介绍常见的沉积岩岩石类型的解译标志。

1.砾岩类

根据砾石与胶结物的成分可分多种砾岩类型,不同类型的砾岩其影像特征具有不同程度的差异。砾岩规律性影像特征为:砾岩风化后常呈褐色、紫色、杂色等,因而砾岩在图像上的色调一般比较暗。在大比例尺图像上表面结构粗糙,色调不均一,砾岩的成层性较差。砾岩较坚硬,一般形成尖棱状一次棱状的山脊,或陡崖、陡坎,“V”形谷。砾岩的透水能力强,常形成密度小的树枝状水系、钳状沟头的树枝水系。在砾岩出露区植被不发育,如桂东南地区白垩系紫红色凝灰质泥砂质胶结的砾岩,在图像上山脊明显,无一定方向,构成块状的影纹图案,沟谷呈“V”字形,沟底窄很少有耕地,发育有钳状沟头的树枝状水系,植被不发育,表现出砾岩岩性较坚硬、块状构造的特点,与砂岩、泥质岩易区别。

2,砂岩类

根据成分,粒度可细分为多种类型的砂岩,不同的砂岩影像特征有所不同;但它们有共同的规律性标志。砂岩一般浅色调,岩石较为坚硬,抗蚀能力强,成层性好,在遥感图像表现为正地形;产状水平的砂岩常构成桌状山、,倾斜岩层常构成单面山、猪背岭,山脊明显走向稳定,有时有三角面发育,具有“V”字形沟谷,

发育有稀疏的树枝状水系

3,粘土岩类、粉砂岩类

粘土岩类、粉砂岩类岩石在可见光、近红外图像上具有相似的影像特征。粘土岩类常含有有机质颜色较深,在图像上的色调一般为深色调,成层性较好,在图像上显示出细的条纹状影纹。粘土岩、粉砂岩类易破碎、易风化,在其大面积出露区形成低矮的浑圆状山丘,或开阔的沟谷,地形相对高差不大。与砂岩为互层—夹层产出构成山脊的鞍部、洼地、凹形坡。岩石的透水性能差形成密度大的水系,多为冲沟短密的树枝状水系。粘土岩类岩石有绿色、红色、杂色等,红色粘土岩类含有Fe3+离子,代表当时沉积环境为氧化环境,绿色粘土岩

类含有Fe2+离子,代表形成时期的环境为还原环境。利用近红外多波段图像可以识别含有Fe2+、Fe3+岩石及分析其沉积环境

4. 碳酸盐岩(灰岩、白云岩)

灰岩、白云岩在我国广泛分布,在不同的气候条件下它们的地貌景观有很大的差异,解译标志也有明显不同。

在我国南方地区气候湿热,年降雨量多,碳酸盐岩以溶蚀作用为主,形成独特的岩溶地貌,石芽、溶沟、岩溶漏斗、落水洞、溶蚀坑、溶蚀凹地、峰林、峰丛等,如在桂西山区峰林、峰丛地貌发育,在MSS图像上呈现斑点状或桔子皮状影纹,每一斑点为一石峰;在云贵高原发育有石芽、溶沟、岩溶漏斗、落水洞,形成星点状水系;在地区三叠系灰岩发育有溶蚀坑。因此南方地区岩溶地貌是碳酸盐岩的典型解译标志。此外,在碳酸盐岩分布区交通不便,铁路、公路少见。

碳酸盐岩的溶蚀程度取决于气候条件、岩石含ca质成分的多少以及岩石的裂隙、水动力条件。在同样气候、水动力条件下,岩石的成分影响其溶蚀程度,纯灰岩、白云岩、泥灰岩、硅质灰岩等由于它们的成分不同,其溶蚀速度有差异,形成的岩溶地貌特征也有所不同,

因此可以根据不同的岩溶地貌识别区分不同的碳酸盐岩。如图6—13:上泥盆统(D3)为较纯的灰岩,岩溶地貌发育,形成峰林地貌,在航空像片上呈圆斑状影纹;C1—1下部为扁豆状灰岩,上部为夹硅质团块灰岩、白云岩,岩溶作用次于上泥盆统,发育有多角状溶蚀沟;C1-2为硅质、白云质灰岩、钙质泥岩,岩溶作用微弱,发育溶蚀沟;C1-3为砂质、泥质粉砂岩,受地形影响发育有平行状水系;C1-4为硅质灰岩及灰岩,表面比较光滑,溶蚀作用微弱发育有溶蚀坑。根据岩溶作用的强弱或岩溶地貌发育的程度不同可进一步划分碳酸盐岩类岩性。

在我国北方地区气候干旱,主要以风化剥蚀作用为主,在大片碳酸盐岩发育区常形成单面山、猪背岭,在反倾向坡常形成陡峻的山坡,山脊尖棱明显,“V”字形沟谷,发育有中等密度的水系,植被不发育。但也有少数层位的碳酸盐岩发育有微弱的地表岩溶地貌,如石