汽车传动系统综述

汽车传动系统

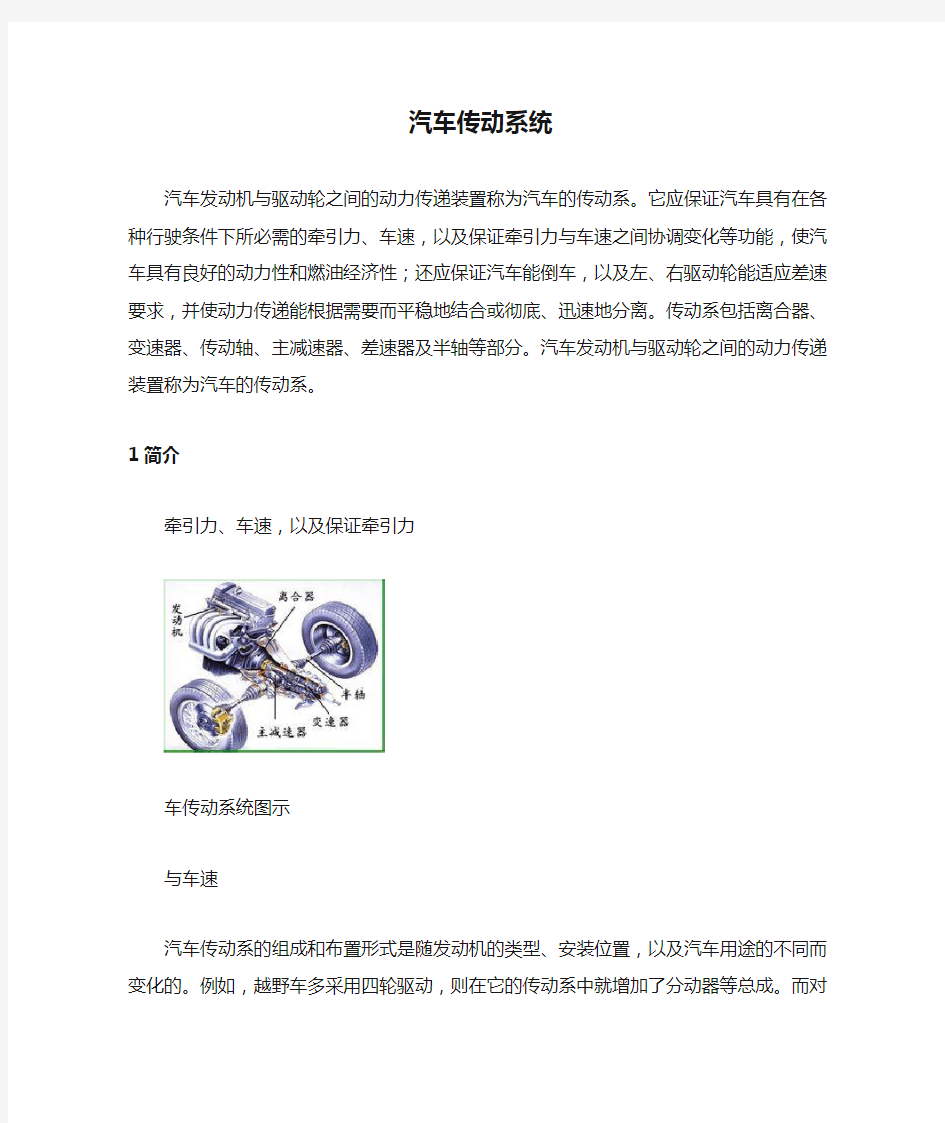

汽车发动机与驱动轮之间的动力传递装置称为汽车的传动系。它应保证汽车具有在各种行驶条件下所必需的牵引力、车速,以及保证牵引力与车速之间协调变化等功能,使汽车具有良好的动力性和燃油经济性;还应保证汽车能倒车,以及左、右驱动轮能适应差速要求,并使动力传递能根据需要而平稳地结合或彻底、迅速地分离。传动系包括离合器、变速器、传动轴、主减速器、差速器及半轴等部分。汽车发动机与驱动轮之间的动力传递装置称为汽车的传动系。

1简介

牵引力、车速,以及保证牵引力

汽车传动系统图示

与车速

汽车传动系的组成和布置形式是随发动机的类型、安装位置,以及汽车用途的不同而变化的。例如,越野车多采用四轮驱动,则在它的传动系中就增加了分动器等总成。而对于前置前驱的车辆,它的传动系中就没有传动轴等装置。

传动系的布置型式机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。有六种可分为:

1.前置后驱—FR:即发动机前置、后轮驱动

这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采用这种型式。FR的优点是附着力大易获得足够的驱动力,整车的前后重量比较均衡,操控稳定性较好。缺点是传动部件多、传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱内的地台空间。

2.后置后驱—RR:即发动机后置、后轮驱动

在大型客车上多采用这种布置型式,少量微型、轻型轿车也采用这种型式。发动机后置,使前轴不易过载,并能更充分地利用车箱面积,还可有效地降低车身地板的高度或充分利用汽车中部地板下的空间安置行李,也有利于减轻发动机的高温和噪声对驾驶员的影响。缺点是发动机散热条件差,行驶中的某些故障不易被驾驶员察觉。远距离操纵也使操纵机构变得复杂、维修调整不便。但由于优点较为突出,在大型客车上应用越来越多。

3.前置前驱—FF:发动机前置、前轮驱动

这种型式操纵机构简单、发动机散热条件好。但上坡时汽车质量后移,使前驱动轮的附着质量减小,驱动轮易打滑;下坡制动时则由于汽车质量前移,前轮负荷过重,高速时易发生翻车现象。大多数轿车采取这种布置型式。

4.越野汽车的传动系

越野汽车一般为全轮驱动,发动机前置,在变速箱后装有分动器将动力传递到全部车轮上。轻型越野汽车普遍采用4×4驱动型式,中型越野汽车采用4×4或

6×6驱动型式;重型越野汽车一般采用6×6或8×8驱动型式。

5.中置后驱—MR:即发动机中置、后轮驱动

发动机放置在前、后轴之间,同时采用后轮驱动,类似F1赛车的布置形式。还有一种“前中置发动机”,即发动机置于前轴之后、乘员之前,类似于FR,但能达到与MR一样的理想轴荷分配,从而提高操控性。MR的优点是:轴荷分配均匀,具有很中性的操控特性。缺点是:发动机占去了座舱的空间,降低了空间利用率和实用性,因此MR大都是追求操控表现的跑车。

6.四轮驱动—4WD

无论上面的哪种布局,都可以采用四轮驱动,以前越野车上应用的最多,但随着限滑差速器技术的发展和应用,四驱系统已能精确地调配扭矩在各轮之间分配,所以高性能跑车出于提高操控性考虑也越来越多采用四轮驱动。4WD的优点是:四个车轮均有动力,地面附着率最大,通过性和动力性好。

2系统分类

机械式传动系

机械式传动系结构简单、工作可靠,在各类汽车上得到广泛的应用。其基本组成情况和工作原理:发动机的动力经离合器1、变速器2、万向节3、传动轴8、主减速器7、差速器5、半轴6传给后面的驱动轮。并与发动机配合,保证汽车在不同条件下能正常行驶。为了适应汽车行驶的不同要求,传动系应具有减速增扭、变速、使汽车倒退、中断动力传递、使两侧驱动轮差速旋转等具体作用。

液力传动系

液力传动系组合运用液力和机械来传递动力。在汽车上,液力传动一般指液传动,即以液体为传动介质,利用液体在主动元件和从动元件之间循环流动过程中动能的变化来传递动力。动液传动装置有液力偶合器和液力变矩器两种。液力偶合器只能传递扭矩,而不能改变扭矩的大小,可以代替离合器的部分功能,即保证汽车平稳起步和加速,但不能保证在换档时变速器中的齿轮不受冲击。液力变矩器则除了具有液力偶合器的全部功能外,还能实现无级变速,故应用得比液力偶合器广泛得多。但是,液力变矩器的输出扭矩与输入扭矩的比值范围还不足以满足使用要求,故一般在其后再串联一个有级式机械变速器而组成液力机械变速器以取代机械式传动系中的离合器和变速器。液力机械式传动系能根据道路阻力的变化自动地在若干个车速范围内分别实现无级变速,而且其中的有级式机械变速器还可以实现自动或半自动操纵,因而可使驾驶员的操作大为简化。但是由于其结

构较复杂,造价较高,机械效率较低等缺点,除了高级轿车和部分重型汽车以外,一般轿车和货车很少采用。

静液式传动系

静液式传动系又称容积式液压传动系。主要由油泵、液压马达和控制装置等组成。发动机的机械能通过油泵转换成液压能,然后由液压马达再又转换为机械能。在图示方案中,只用一个水磨石马达将动力传给驱动桥主减速器,再经差速器、半轴传给驱动轮。另一方案是每一个驱动轮上都装一个水磨石马达。采用后一方案时,主减速器、差速器、和半轴等机械传动件都可取消静压式传动系由于机械效率低、造价高、使用寿命和可靠性不够理想,故只在某些军用车辆上开始采用。

电力式传动系

电力式传动系主要由发动机驱动的发电机2、整流器3、逆变装置(将直流电再转变为频率可变的交流电的装置)、和电动轮(内部装有牵引电动机和轮达减速器的驱动轮)等组成。电力式传动系的性能与静液式传动系相近,但电机质量比油泵和液压马达大得多,故只限于在超重型汽车上应用。

3组成

离合器

功用:1,离合器可使汽车发动机与传动系逐渐结合,保证汽车平稳起步。2,离合器可暂时切断发动机与传动系的联系,便于发动机的起动和变速器的换挡,以保证传动系换挡时工作平顺。3,离合器还能限制所传递的转矩,防止传动系过载。

组成:主动部分、从动部分、压紧装置、分离机构和操纵机构。

变速器

功用:1,实现变速变矩。2,实现汽车倒驶。3,必要时中断动力传输。4,实现动力输出。

由于变速器分为MT、AT、AMT、DCT、CVT等多种形式,并且此处并没有完全展开介绍的必要。只按照手动和自动两种情况分类。手动变速器最为常见,自动变速器已较为普遍并且有取代手动变速器的趋势。虽然类型不同、组成部分不同。但功能几乎一样。显然自动变速器结构更为复杂、技术含量更高、操作更为简便、价格较为昂贵、维修较为不便。此处就再略为介绍下对变速器的要求:1,能防止变速器自动换挡和自动脱档。2,能保证变速器不会同时挂入两个档位。3,能防止误挂倒档。(关于汽车自动变速器百科有专门词条,欲知详情请直接在百科里搜“汽车自动变速器”就可以了)

万向传动装置

功用:在汽车上任何一对轴间夹角和相对位置经常发生变化的转轴之间传递动力。

1、变速器(或分动器)与驱动桥之间

一般FR的输出轴线与驱动桥的输入轴线难以布置重合,并且汽车在负荷变化及在不平路面行驶时引起的跳动,将使驱动桥输入轴与变速器输出轴之间的夹角和距离发生变化,故须万向传动装置连接。

2、变速器与离合器或与分动器之间

虽然变速器、离合器、分动器等都支撑在车架上,且他们的轴线也可以设计重合,但为消除车架变形及制造、装配误差等引起的轴线同轴度误差对动力传递的影响,其间也常装有万向传动装置。

3、转向驱动桥和断开式驱动桥中

汽车的转向驱动桥需要满足转向和驱动的功能,其半轴是分段的,转向时两段半轴轴线相交且夹角变化,因此要用万向传动装置。在断开式驱动桥中,主减速器壳固定是在车架上的,桥壳上下摆动,半轴是分段的,也须用万向传动装置。4、转向操纵机构中

某些汽车的转向操纵机构受整体布置的限制,转向盘轴线与转向器输入轴线不重合,因此在转向操纵机构中装有万向传动装置

驱动桥

驱动桥将万向传动装置(或变速器)传来的动力经降速增扭、改变动力传递方向(发动机纵置时)后,分配到左右驱动轮,使汽车行驶,并允许左右驱动轮以不同的转速旋转。

驱动桥是传动系的最后一个总成,它由主减速器、差速器、半轴和桥壳组成。1,主减速器使输入转矩增大、转速降低,并将动力传递方向改变后(发动机横置的除外)再传给差速器。

2,差速器的功用是将主减速器传来的动力传给左、右两半轴,并在必要时允许左、右半轴以不同转速旋转,以满足两侧驱动轮差速的需要。

3,半轴用于将差速器传来的动力传给驱动轮。

4,驱动桥壳既是传动系的组成部分,同时也是行驶系的组成部分,其功用是安装并保护主减速器、差速器和半轴,以及安装悬架或轮毂。它还要与从动桥一起支承汽车悬架以上各部分质量,承受驱动轮传来的反力和力矩,并在驱动轮与悬架之间传力。

4常见故障

离合器打滑

离合器打滑表现为:汽车起步困难,行驶无力,加速不良,严重时会散发出焦味或冒黑烟。其原因是:离合器踏板的自由行程太小,使压板处于半结合状态;从动盘有油污;磨擦衬片磨损严重、硬化、变形或铆钉露头;离合器压板弹簧过软或折断、调整不当;离合器盖与飞轮固定螺钉松动;离合器踏板拉簧脱落或不起作用。

离合器发响

离合器发响表现为:每当汽车起步或踩下离合器时,离合器发出响声,而在结合状态下,一般不发出响声。其原因是:分离轴磨损或弹簧过软、折断、脱落;分离杠杆或支架销磨损变松;离合器磨擦片铆钉松动,或铆钉头露出;离合器片的花键槽与变速器输入轴的花键齿磨损过大;离合器踏板的回位弹簧折断、过软或脱落。

变速器跳档

变速器跳档表现为:在汽车挂档行驶中,变速器自动跳回空档。其原因是:齿轮的内外结合齿磨损过大而成锥形;输出轴的花键齿和滑动齿轮的花键槽,因磨损过大而变松;轴承磨损过大,使两个相啮合的齿轮在运动时上下摆动;输出轴五档常啮合齿轮衬套及垫圈磨损过大而松旷,在运动时上下摆动;输出轴、输入轴上止动卡环或锁紧螺帽脱落或松动,引起轴或齿轮前后移动;变速叉轴上的自锁定位球磨损;凹槽太浅或凹槽位置不当;弹簧过软或弹簧折断;变速叉轴和变速叉磨损或弯曲。

变速器乱档

变速器乱档表现为:在汽车行驶时换档,换不到所需的档位,或挂上后就退档。其原因是:互锁装置使用时间过长,叉轴、钢球横销等磨损过大,失去了互锁作用;变速杆定位销磨损变松或折断,失去控制作用或变速杆不能按正确方向转动;变速杆下端的工作面磨损过大,使其不能正确拨动换档导杆块而窜档;输出轴上的止动环未装或退出,齿轮在轴上任意移动而造成窜档。

传动系统异响

万向节和花键松动发出异响表现为:在汽车起步时,车身发抖,并听到有“格啦,格啦”的撞击声,在改变车速,尤其是在缓慢行驶时,响声更加明显。其原因是:万向节轴及滚针磨损变松,或滚针断碎;传动轴的花键齿与叉管的花键槽磨损量过大;变速器输出轴上的花键齿与凸缘的花键槽磨损过大;各处连接部分的固定螺丝松动。

中间轴承装置异响

中间轴承的异响表现为:汽车在行驶中发出一种“呜,呜”的响声,车速越快,响声越大。其原因是:中间轴承磨损过大或缺少润滑油;中间轴承偏位或螺丝松动;中间轴承损坏,滚珠脱落;中间轴承支架螺丝松动,位置偏斜。

离合器分离不彻底

离合器分离不彻底表现为:经常出现换档困难,牙齿发响。挂上档后,不抬离合器踏板,车辆就行驶或发动机熄火。其原因是:离合器踏板的自由行程过大;从动盘变形翘曲;磨擦片破坏或铆钉松动;更换磨擦片后,新磨擦片过厚或磨擦片的正反装错,使其不能分离;分离杠杆的内端不在同一平面内;分离杠杆的螺钉松动;离合器片的花键槽与变速器输入轴的花键齿配合过紧或有锈蚀、有脏物,使其移动发涩而不能分离;离合器浮动销脱出;双片离合器中间压板限位螺钉调整不当,个别支撑弹簧折断或过软,中间压板磨损变薄;液压操纵离合器漏油或液压系统中存在空气。

汽车起步震动

汽车起步震动表现为:汽车起步时,离合器结合不平稳,而使车身发生震抖。其原因是:离合器沾有油污;铆钉头露出而刮压板;磨擦片不平;钢板翘曲;离合器片的花键槽与变速器输入轴的花键齿因磨损而松旷;压板卡涩或弹簧的弹力不均;踏板回位弹簧折断或脱落;离合器轴承在导管上沾有脏物而滞涩,各分离杠

杆高低不一;分离叉轴与衬套磨损过大;发动机固定螺丝松动;变速器与飞轮壳的固定螺丝松动。

换档困难

换档困难表现为:换档时,齿轮因撞击而发出响声。其原因是:离合器不能彻底分离;齿轮油不足或不合适,因牙齿膨胀使啮合间隙变小;齿合套或同步器总成磨损;新换齿轮端部倒角太小。

齿轮的啮合噪音

齿轮的啮合噪音表现为:齿轮传动时有噪音,车速越快,噪音越大。其原因是:不是成对更换新齿轮,新旧齿轮啮合时误差过大;齿轮磨损过大或因轴承松动而引起的齿侧间隙过大;因变速叉或螺丝凸出而刮、碰齿轮;轴承因磨损而变松;润滑油量不足或润滑油(齿轮油)的粘度不符合要求。

变速器响声的分辨

将变速器放置空档,仔细察听响声的特征,然后挂档行驶,如果响声有变化,再将后桥顶起,若响声仍与行驶时一样,一般是变速器有故障。

传动轴弯曲

传动轴弯曲表现为:在汽车行驶中,能听到一种周期性的响声,车速越快,声音越响。其原因是:传动轴受力而弯曲;传动轴的凸缘和轴管焊接时歪斜;传动轴轴端的万向节叉口不在同一平面内。

传动轴响声的分辨

汽车起步时,有“哐、哐”声,行驶中有“嗡、嗡”声或“呜、呜”声,伴随汽车震抖,多数是传动轴的故障。

5历史发展

汽车在1898年以前,发动机动力输出后直接通过齿轮传给驱动轴,因而限制了发动机的安装位置只能紧靠驱动轮轴,使汽车的造型设计产生了困难。法国雷诺汽车公司的创始人路易斯·雷诺,通过多年的苦心钻研和实验,终于试制出了万向节和差动轴齿轮,从而解决了发动机动力必须紧靠驱动轮轴安放的限制。1898年,雷诺将公司的雷诺Dion汽车由三轮改装成四轮微型汽车,并将万向节和差动轴齿轮第一次装上汽车。正因为万向节的发明,才有了今天的前置后驱动,后置前驱动汽车,它标志着汽车传动技术走向成熟。

汽车技术发展综述

汽车技术发展综述 谢智豪机制3班 0322 摘要 汽车工业,是20世纪对人类生活影响最大的产业,没有之一。汽车技术已发展超过百年,在这百余年中,汽车技术也经历了几次革命性的变化。在新时期节能环保的社会背景及人们日益增长的安全舒适度需求下,汽车新技术也要不断创新才能更好的适应市场的变化和人们自身的生活。 关键词:汽车发展、未来技术、安全、环保 正文: 汽车技术发展路线有四个永恒的主题就是“安全”、“节能”、“环保”和“舒适”,有3大主要目标,即实现社会、经济和环境三个方面的可持续发展。自1970年以来,全球汽车数量几乎每隔15年翻一番,2013年全球汽车产量8738万辆,据预测至2014年世界范围汽车保有量将达12亿辆。它们在我们生活中已留下难以磨灭的痕迹。

一.汽车技术发展之路 第一次革命:“帕纳尔系统”全面应用 19世纪末,法国的帕纳尔--勒瓦索公司将发动机装在车前部,通过离合器、变速装置和齿轮传动装置把驱动力传到后轮,这种方案后来被称为“帕纳尔系统”。“帕纳尔系统”的地位是1901年由当时的戴姆勒发动机公司真正确立起来的,它被安装在威廉·迈巴赫设计的一辆汽车上,这种汽车成为全世界汽车制造的样板。戴姆勒公司有一位杰出的汽车推销商,名叫埃米尔·那利内克,在1901年3月用装载“帕纳尔系统”的新赛车参加了“尼扎赛车周”,这个用他女儿的名字“梅塞德斯”作为汽车牌号的新赛车战胜了所有的对手,一鸣惊人。 第二次革命:福特T型车的创新 1908年10月1日,底特律(美国的汽车城)的工人们首次用大批量生产的部件在流水线上组装汽车,生产一种以“福特”命名的汽车,型号为“T型”。亨利·福特的T型汽车是一种没有先例的技术典型。构造简单的四缸发动机只有千瓦(20马力),工作容积为2884毫升,每分钟转速1600转。工作负荷低,转速慢,使得这种发动机非常坚固耐用,它可以用最低劣的汽油,甚至可以用煤油比例很大的混合油。T型车在全世界备受青睐,它成了便宜和可靠交通的象征。到20年代,全世界一半以上的注册汽车都是福特牌。 由T型车推广开来的创新还有许多,如方向盘左置使乘客出入方便。T型车第一个将发动机汽缸体和曲轴箱做成单一铸件,第一个使用可拿掉的汽缸盖以利检修,第一个大量使用由福特汽车公司自己生产的轻质耐用的钒钢合金。T型车灵巧的“行星”齿轮变速箱让新手也觉得换挡轻松自如。

智能汽车技术发展及研究现状

学科(车辆)方向讲座报告 题目:智能汽车技术发展及研究现状 姓名: 学号: 专业:车辆工程 任课老师: 2014年6月30日

智能汽车技术发展及研究现状 摘要:智能车辆作为智能交通系统的重要组成部分,能够提高驾驶安全性,大幅改善公路交通效率,降低能源消耗量,该技术的研究日益受到国内外学者的关注。因此,本文综述世界智能车辆行驶安全保障技术研究进展,重点介绍世界主要发达国家智能车辆关键技术的应用和发展计划,分析智能车辆关键技术当前应用现状并展望今后的发展趋势,对我国汽车产业的发展提供前沿资料。 关键字:智能车辆能源消耗安全技术发展计划 1.绪论 智能车辆(Intelligent vehicles)是一个集环境感知、规划决策和多等级辅助驾驶等功能于一体的高新技术综合体。它具有道路障碍自动识别、自动报警、自动制动、自动保持安全距离、车速和巡航控制等功能。作为智能交通系统的一个重要组成部分,智能车辆系统利用传感器技术、信号处理技术、通讯技术、计算机技术等,辨识车辆所处的环境和状态,并根据各传感器所得到的信息做出分析和判断,或者给司机发出劝告和报警信息,提请司机注意规避危险;或者在紧急情况下,帮助司机操作车辆(即辅助驾驶系统),防止事故的发生,使车辆进入一个安全的状态;或者代替司机的操作,实现车辆运行的自动化。 智能车辆系统的引入,可以提高交通的安全性和道路的利用率。目前,在汽车、卡车、公交系统、工业及军用等领域,智能车辆系统都得到了应用,而且应用的多样性和领域还在不断增加。可以预言,随着信息采集技术、信息处理技术、系统工程技术等相关技术的研究和发展深入,智能车辆系统将是智能交通系统研究和发展的重要领域。下面就对智能汽车关键技术的发展和研究现状进行综述。 2.世界智能汽车的发展概况 各国在发展智能汽车技术时的侧重点并不完全形同。美国更强调系统的观点,过去的十几年,美国将注意力放在道路上,把数千万美元投入到先进的车路系统上。而日本则关注较近期的应用,将安全保障技术逐步添加到汽车上,使汽车逐步智能化,这样,不管智能公路是否如期建成,都可以逐步提高汽车的安全性,并且给汽车制造商带来丰厚的利润。对美国和日本的智能汽车发展框架进入深入研究会深切体会到这种差别。事实上,在智能汽车关键技术的应用研究领域,世界各国都在投入大量财力和人员进行研究,各国正在实施或已完成的智能车辆研究项目如图1所示。 图1. 世界智能汽车研究项目概况

汽车转向系统的技术发展趋势

综 述 汽车转向系统的技术发展趋势 武汉理工大学机电学院 赵 燕 周 斌 张仲甫 [摘要]多年来,转向系统经历了从舒适性到安全性再到环保性的演变。本文简要回顾了转向系统的技术发展趋势以及对其未来发展的预测。 关键词: 转向系统 电动转向器 1 概述 汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。其作用是使汽车在行驶过程中能按照驾驶员的操纵要求而适时地改变其行驶方向,并在受到路面传来的偶然冲击及汽车意外地偏离行驶方向时,能与行驶系统配合共同保持汽车继续稳定行驶。因此,转向系统的性能直接影响着汽车的操纵稳定性和安全性。以往转向器的生产厂商主要在质量、价格、舒适性及其他因素之间寻找平衡点,而且将改进汽车的舒适性、易操作性和安全性作为转向器的发展方向。然而,随着全球汽车总量的不断增加,汽车技术的发展在给人们带来便利和舒适的生活方式的同时,也导致了对环境的破坏。在21世纪,汽车技术的发展必须全方位考虑环保的问题。在此情况下,对转向系统的大量需求不仅仅是针对性能的改善,还应对更高层次的安全及环保要求采取相应的对策。本文展示了转向系统相关的技术趋势,包括当前的成果及对未来的展望。 2 汽车转向系统的发展概况 2.1 汽车的产品数量 汽车是在一个世纪前出现的,大规模的汽车制造可以远溯到1911年。相关技术的发展及二次世界大战中的技术更新促进了汽车工业的发展和进步。今天,汽车工业在世界上大部分国家的经济中起到了中心作用。1999年,全球轿车的总产量大约为3866万辆,比1998年增加大约2.2%;2000年世界汽车产量达5733万辆,比1999年增长2.8%[1],创历史新纪录。汽车生产大国日本在1999年生产了810万辆汽车,比1998年增加了0.6%[2]。由于中国及其他亚洲国家汽车市场的扩大,这种增长趋势还会持续下去。1992~2001年的10年里,我国汽车产量平均年增长15%,是同期世界汽车年均增长率的10倍。2000年我国生产汽车206.82万辆。2002年1~9月我国国产汽车实现销售237.11万辆,销售拉动生产,1~9月累计生产汽车234.15万辆,年底突破300万辆已胜券在握。我国“十五”计划的最后一年即2005年,汽车产量的预期目标是320万辆,其中轿车为110万辆[3]。然而,这种增长也具有负面影响,那就是会导致空气污染和其他负面的社会和环保问题。因此,随着汽车产量的增加,人们对具有更高水平的环保、节能、安全性的转向系统及其他汽车零部件的需求会越来越大。 2.2 转向系统的技术状况 对转向系统产品的需求随着汽车化的提高而发生着变化。最初驾驶员们只希望比较容易地操纵转向系统,而后则追求在高速行驶时的稳定性、舒适性和良好的操纵感。动力助力转向器系统应运而生。 在上世纪50年代,通用汽车公司推出循环球式液压动力转向系统。由油泵产生的液压力帮助驾驶员克服负载施加在转向系统上的操纵阻力。在过去的50年里,转向系统主要使用液压力来帮助驾驶员操纵汽车。汽车厂家已经为不同尺寸、不同质量、不同类型的汽车——从经济型到大的运动型汽车及大货车的液力和电液动力转向系统做了超凡的工作,使之成为当今动力转向系统的主力。 上世纪80年代出现的电动转向系统(EPS)则为动力转向器增添了新品种。EPS不仅可以提供汽车在高 ? 22 ?汽车研究与开发

新能源汽车技术发展文献综述

【摘要】新能源汽车由于其具有环境友好、可持续发展等特点受到了各国政府及研究者的广泛关注。本文总结了美国、日本等学者都对新能源汽车产业的发展及相应政策做的研究分析,同时总结了我国学者对中国新能源汽车产业发展及问题、相关产业政策和消费者市场等方面的相关文献进行了综述,旨在为进一步的研究有所启示和帮助。 【关键词】新能源汽车文献综述消费者市场 新能源汽车产业的发展对我国汽车产业的升级、减少环境污染和节约能源起到了决定性的作用。近几年,我国政府开始大力支持和推广新能源汽车产业,制定了一系列产业政策、消费政策、税收政策等,引起了学者们的广泛专注,引发了巨大的投资浪潮,极大地促进了新能源汽车产业的发展。目前我国关于新能源汽车方面的研究还相对较少,研究领域也相对有限,本文通过对比总结国内外新能源汽车的相关研究,对我国目前新能源汽车产业及消费者市场等方面问题的研究情况进行综述。 一、国外新能源汽车的相关研究 新能源汽车是低碳的必然选择,也是汽车产业的发展趋势。新能源汽车产业化发展的直接推动力就是国家制定的战略及相关扶持政策。美国、日本等发达国家对新能源汽车的发展高度重视,通过财政支持、税收优惠等手段来支持新能源汽车的开发和发展,并取得了成就。国外在新能源汽车产业的研究通常在政府引领下联合大学、研究机构及企业共同展开,主要关注新能源开发技术、产业化、市场化等相关理论的研究,对于新能源汽车的研究成功也主要集中在美国、日本和欧洲等国的研究。 美国对新能源汽车产业的研究主要集中在产业理论与政策,并主要针对电池汽车和氢能源汽车。John R.Wilson和Griffin Burgh(2003)在氢能源研究报告中分析了氢能源在美国能源独立和安全方面的作用,但是他们指出大规模利用将会面临技术、热动力损失、规模和安全等多方面的问题,同时氢能源配套技术和基础设施的发展严重滞后于氢燃料汽车技术,所以美国想要进一步发展氢能源还需要克服很多技术上和经济上的困难。Amble(2011)较全面地研究了近年来美国新能源汽车的发展趋势及政府为保障新能源汽车发展所形成的政策法律体系。在此基础上,提出在世界范围内发展新能源汽车须建立统一的生产、安全国际标准体系。2013年美国能源部氢燃料电池技术负责人Sunita Satyapal所说,氢燃料电池技术发展仍有诸多挑战,基础设施是关键,但政府目前还不打算拨款修建加氢站。 日本主要致力于混合动力汽车和研发和产业化推广。其中有日本学者Max Ahman(2004)重点研究在新能源汽车的研发与发展中日本政府所产生影响,以及在政府支持计划中技术灵活性的重要性,还介绍了日本政府为促进新能源汽车产业的发展所出台的一些综合政策。Yoichi Kaya(2006)实例验证了氢能及其燃料电池的能源利用率和无污染性,指出氢能源引用推广的关键是提高能源转化技术水平、提高燃料效率和加强相关基础设施建设。HasishiIshitani(2007)在概括了日本新能源已有产业政策深入探讨了未来纯电动和燃料汽车的技术研发格局和发展方向。Masonori Mond(2007)证实了氢能源环保性能的高效性,阐述了日本氢能加气站的建设运营状况,并提出了日本下个阶段大力发展氢能和燃气电池等基础设施的建议。井志忠(2007)对日本新能源产业的发展模式进行研究,总结了日本新能源产业发展的动因、政策扶持体系和官产学一体化的研发与应用格局。 二、中国新能源汽车产业发展及问题相关研究 我国新能源汽车产业始于21世纪初,2001年我国启动了“863”计划后形成了“三纵三横”的开发布局。2010年,我国新能源汽车的发展基本上紧随世界发展潮流,新能源汽车产业被定为七大战略性新兴产业之一。针对于新能源汽车的产业发展,程振彪(2010)认为我国新能源汽车和国际相比有着自己的优势部分,如新能源公交车。杨萍、易克传(2011)指出总体来说我国新能源汽车产业的发展基础较好,市场前景广阔,但也需要在各个方面加以努力促进新能源汽车产业的发展。目前我国的新能源汽车产业发展中整车企业和关键零部件企

汽车传动系概述教案

教案 教学过程: 【引入新课】 同学们,经过一年半的学习,我们对汽车都有所了解了,知道汽车由四大部分组成(请一位学生回答哪四部分?发动机,底盘,车身与电气设备)。发动机我们已经学过,这学期我们就着重学习汽车底盘,汽车底盘也由四部分组成(请一位同学回答哪四部分?传动系,行驶系,转向系与制动系),那么这节课我们就先学习传动系的组成与功用。 一、汽车传动系统的组成与功用 1. 汽车传动系统的组成 机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置与驱动桥组成。其中万向传动装置由万向节与传动轴组成,驱动桥由主减速器与差速器组成。 机械传动系统的动力传递路线:(飞轮)—离合器—变速器—传动轴—主减速器—差速器—半轴—驱动轮

液力传动系统主要由液力变矩器、自动变速器、万向传动装置与驱动桥组成。 液力传动系统的动力传递:(飞轮)—液力变矩器—自动变速器—主减速器—差速器—半轴—驱动轮 2.传动系各部分的功用 1)离合器:使发动机与传动系平顺接合,把发动机的动力传给传动系,或者使两者分开,切断传动。 2)变速器:实现变速、变扭与变向。 3)万向传动装置:将变速器传出的动力传给主减速器。 4)主减速器:降低转速,增加扭矩。 5)差速器:将主减速器传来的动力分配给左、右轴。 6)半轴:将动力由差速器传给驱动轮。 3.传动系统的功用 (1)减速增矩发动机输出的动力具有转速高、转矩小的特点,无法满足汽车行驶的基本需要,通过传动系统的主减速器,可以达到减速增矩的目的,即传给驱动轮的动力比发动机输出的动力转速低,转矩大。 (2)变速变矩发动机的最佳工作转速范围很小,但汽车行驶的速度与需要克服的阻力却在很大范围内变化,通过传动系统的变速器,可以在发动机工作范围变化不大的情况下,满足汽车行驶速度变化大与克服各种行驶阻力的需要。 (3)实现倒车发动机不能反转?但汽车除了前进外,还要倒车,在变速器中设置倒档,汽车就可以实现倒车。

网联汽车技术的发展现状趋势

一、智能网联汽车基本内涵 1)概念层面的理解 ①汽车是指传统意义的汽车,包含今天广义上的新能源汽车; ②网联汽车是指在汽车的基础上,彼此能通信的汽车; ③智能网联汽车是指网联汽车基础上,具备智慧(有学习、判断、决策)能力的汽车。 理解: ①汽车还是汽车,这是没有改变的部分; ②智能网联汽车是新时代的汽车,这是变的部分。 ③传统汽车由人驾驶,彼此之间没有“会话”(通信)功能,更没有判断(决策)能力。 2)术语层面的表述 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置(注:硬件系统),并融合现代通信与网络技术,实现车与X(车、路、人、云等)智能信息交换、共享(注:对外通信系统),具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能(注:软件系统),可实现安全、高效、舒适、节能行驶,并最终实现替代人来操作的新一代汽车(注:功能)。 理解: ①智能网联汽车由软件和硬件两部分组成, i)硬件细分3个部分:传感器、控制器、执行器等装置; ii)软件:在现代通信与网络技术的支持下,具有环境感知、智能决策、协同控制等功能; ②发展智能网联汽车最终目的是:实现替代人工操作的新一代汽车; ③发展智能网联汽车的基本要求:安全、高效、舒适、节能 二、智能网联汽车概念的位置关系 智能网联汽车、智能汽车与车联网、智能交通等概念间的相互关系,如图 1 所示。智能汽车隶属于智能交通,智能网联汽车是智能交通与车联网的交集。

图1 智能网联汽车是智能交通与车联网的交集 理解: ①智能网联汽车、智能汽车与车联网、智能交通是4个概念,不能混淆; ②智能交通是一个种概念,智能汽车、智能网联汽车是智能交通2个属概念, ③智能交通与车联网彼此之间有交集,这个部分是智能网联汽车。 三、发展智能网联汽车的时代意义 ①智能网联汽车是国际公认的是未来的发展方向; ②智能网联汽车的初级阶段,有助于减少30% 左右的交通事故,交通效率提升10%,油耗与排放分别降低5%; ③智能网联汽车的终极阶段,完全避免交通事故,提升交通效率30% 以上,并最终能把人从枯燥的驾驶任务中解放出来。 一句话,智能网联汽车可以提供更安全、更节能、更环保、更便捷的出行方式。 四、智能网联汽车4个发展阶段及技术特点 1)自主式驾驶辅助阶段及技术特点 自主式驾驶辅助系统是指依靠车载传感系统进行环境感知并对驾驶员进行驾驶操作辅助的系统。 (1)技术特点: 环境感知,运用传感系统技术是主要技术特点。 (2)技术分类: 有预警系统与控制系统两大类。 ①预警系统细分: i)前向碰撞预警(Forward Collision Warning,FCW);ii)车道偏离预警(Lane Departure Warning,LDW);iii)盲区预警(Blind Spot Detection,BSD);iv)驾驶员疲劳预警(Driver Fatigue Warning,DFW);v)全景环视(Top View System,TVS);vi)胎压监测(Tire Pressure Monitoring System,TPMS)等6大系统; ②控制类系统有: i)车道保持系统(Lane Keeping System,LKS);ii)自动泊车辅助(Auto Parking System,APS);iii)自动紧急刹车(Auto Emergency Braking,AEB);iv)自适应巡航(Adaptive Cruise Control,ACC)等4大系统。

汽车转向电动机工作原理及转向系统概述

汽车转向电动机工作原理及转向系统概述 汽车上配置的转向系统,大致可以分为三类:(1)一种是机械式液压动力转向系统;(2)一种是电子液压助力转向系统;(3)另外一种电动助力转向系统。 一、电动助力转向系统(EPS) 1、英文全称是Electronic Power Steering,简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。 2、主要工作原理:汽车在转向时,转矩(转向)传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。如果不转向,则本套系统就不工作,处于standby(休眠)状态等待调用。由于电动电动助力转向的工作特性,你会感觉到开这样的车,方向感更好,高速时更稳,俗话说方向不发飘。又由于它不转向时不工作,所以,也多少程度上节省了能源。一般高档轿车使用这样的助力转向系统的比较多。

由于电动助力转向系统只需电力不用液压,与机械式液压动力转向系统相比较省略了许多元件。没有液压系统所需要的油泵、油管、压力流量控制阀、储油罐等,零件数目少,布置方便,重量轻。 而且无“寄生损失”和液体泄漏损失。因此电动助力转向系统在各种行驶条件下均可节能80%左右,提高了汽车的运行性能。因此在近年得到迅速的推广,也是今后助力转向系统的发展方向。 有一些汽车冠以电动助力转向,其实不是真正意义上的纯电动的助力转向,它还需要液压系统,只不过由电动机供油。传统的液压动力转向系统的油泵由发动机驱动。 为保证汽车原地转向或者低速转向时的轻便性,油泵的排量是以发动机怠速时的流量来确定的。而汽车行驶中大部分时间处于高于怠速的速度和直线行驶状态,只能将油泵输出的油液大部分经控制阀回流到储油罐,造成很大的“寄生损失”。 为了减少此类损失采用了电动机驱动油泵,当汽车直线行驶时电动机低速运转,汽车转向时电动机高速运转,通过控制电动机的转速调节油泵的流量和压力,减少“寄生损失”。 二、机械式液压动力转向系统

汽车前沿技术及其市场发展趋势

汽车前沿技术及其市场发展趋势.txt等待太久得来的东西多半已经不是当初自己想要的了。一层秋雨一阵凉,一瓣落花一脉香,一样流年自难忘,一把闲愁无处藏。幸福生活九字经:有希望,有事干,有人爱。女人和女人做朋友,要之以绿叶的姿态,同时也要暗藏红花的心机。本文由棋子逃至1987贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 世界汽车前沿技术及其市场发展趋势 21 世纪的头 10 年将是世界汽车技术发展迅猛的 10 年,估计有 42 个汽车(部件或系统)模块, 50 种制造工艺(技术)和 20 余种(组)材料将获得重大或突破性技术创新成果。(关注:股市机会流向五大热点板块! ) 促使汽车工业发生重大变革的因素除了成本和市场竞争压力外,就是用户对汽车产品的安全性、舒适性和个性化提出的越来越高的要求.另外,社会对环保也更加关注,现有的原材料资源日益匮乏和与此有关的越来越严格的法规要求,对这种变革也产生了重要影响。 1 四大领域技术及市场展望 1.1 新型动力及代用燃料汽车在新世纪头 10 年末期上市的汽车,由于装用了新型动力系统和废气净化装置,其噪声值要比现今的车约低 30%,汽车百公里油耗平均下降 15%,废气排放也将大幅度减少。 2010 至年,目前许多人看好的燃料电池汽车,包括各种代用燃料汽车(例如燃气汽车)等的市场份额将达 10%左右,即每年的销售规模为 500 万—600 万辆。(剖析主流资金真实目的,发现最佳获利机会!) 1.2 电子技术成为汽车核心技术现在,电子装备及其软件价值平均已占世界汽车生产成本的 22%(约为 2250 欧元/辆),至 2010 年,该比例将上升 55535%(约为 3870 欧元/辆)。届时,世界汽车电子市场的年销售额规模将达到 2600 亿欧元,与现在相比增长 115%。由于汽车电子化的推动,2010 年前后,几乎所有的汽车(部件或系统)模块都将实现智能化。到 2010 年,世界汽车软件的市场销售规模将达到 1000 多亿欧元。不同的总线系统,操作控制系统通过软件不仅能相互联成一体,而且可实现智能化。 1.3 汽车制造领域的新进展今后,在汽车车身制造领域长期广为流行的模块式技术将淘汰。新的轻量化材料(诸如高强度钢,金属泡沫材料,镁,铝和陶瓷材料等)将得到更广泛的应用和普及。至 2010 年,世界汽车整车整备质量平均将减少 17%(即质量减小 250kg)。 1.4 汽车制造装备市场的结构变化至 2010 年,汽车工业对机器设备和模具(工具,工装等)的需求量将比现在增长10%左右。据预测,至 2010 年,汽车制造业对压铸设备的需求量将增长 10%;对纤维复合材料压制设备的需求量增长 15%;对工作压力较低的挤(或冲)压机的需求量减少 5%;对工作压力较高的挤(或冲)压机的需求量增长 6%;对液压成型设备的需求量增长 5%;对压制模具(工具)的 1 需求量增长 26%;在机械及切割领域,对多工位自动加工设备的需求量下降 5%,对磨削机床的需求量下降 15%,对齿轮加工设备的需求量下降 10%,对珩磨机的需求量下降 20%,而对加工中心的需求量增长 2%,对硬车削和硬铣削车床的需求量增长 18%,对激光束切削机床的需求量增长 30%,对激光精密加工设备的需求量增长 34%;在部件联接/装配领域,对点焊设备的需求量将下降 20%,对机器人自动化装置的需求量增长 5%,对粘贴设备的需求量增长 28%,对激光焊接设备的需求量增长 36%;在表面处理领域,对检测设备的需求量增长 5%,对油漆设备的需求量增长 8%。从以上汽车制造领域对不同设备的需求发展趋势中,亦可看出未来汽车制造技术的若干发展趋势。未来生物工程技术在汽车油漆领域也将得到应用,并引起一些革命性变化。 2 新技术新产品的应用状况 2.1 新共轨直喷柴油系统目前博世开发的第 3 代共轨直喷柴油系统已经上市。这种共轨直喷柴油系统的喷射压力可达到180MPa,而且由于采用了新型喷油器,该系统可以进行多点喷射。在该技术的应用方面,德尔福在 2002 年初已经将其生产的喷射压力为 140MPa 的共轨直喷柴油系统装在福特Fcous 轿车上。西门子开始为标致 307 型轿车供应类似的系统。 2004 从年起,

传动系概述 教案

南充职业技术学院教案课程名称:汽车底盘构造与维修

课堂反 馈 课次教学内容 教学内容备注一、汽车传动系概说 1.传动系的功用与组成 (1)功用:将发动机发出的动力传给驱动车轮。(2)分类: ·按结构和传动介质分有:机械式、液力机械式、静液式(容积液压式)、电动式 (3)组成及布置形式 (4)功能 1)减速和变速 2)实现汽车倒驶引题:发动机是汽车的动力源泉,传动系是动力的传动装置。 重点介绍: ·要求掌握传动系的功用与组成

3)必要时中断传动 4)差速作用 (5)各部分功能 1)离合器:使发动机与传动系平顺接合,把发动机的动力传给传动系,或者使两者分开,切断传动。 2)变速器:实现变速、变扭和变向。 3)万向传动装置:将变速器传出的动力传给主减速器。4)主减速器:降低转速,增加扭矩。 5)差速器:将主减速器传来的动力分配给左、右轴。6)半轴:将动力由差速器传给驱动轮。 2.汽车传动系布置形式 ·按发动机相对于各总成的位置,汽车传动系有下列几种布置形式: 1)发动机前置后轮驱动(FR):Front-engine Rear-drive ·特点:是传统的布置形式,大多数货车、部分轿车和客车采用。 2)发动机前置前轮驱动(FF):Front-engine Front-drive 比较讲解重点介绍: ·要求学生掌握汽车传动系布置形式·正确识别和分析FR、FF及其特点

·特点:是在轿车上逐渐盛行的布置形式,具有结构紧凑、减小轿车的质量、降低地板的高度、改善高速时的操纵稳定性等优点。 3)发动机中置后轮驱动(MR) Middle-engine Rear-drive ·特点:是目前大多数运动型轿车和方程式赛车所采用的布置形式。 4)发动机后置后轮驱动(RR): Rear-engine Rear-drive ·特点:目前大、中型客车盛行的布置形式,具有降低室内噪声、有利于车身内部布置等优点。 5)全轮驱动(nWD) 4Wheel Drive ·特点:有多个驱动桥,在变速器后加了一个分动器,其作用是把变速器输出的动力经几套万向传动装置分别

汽车助力转向文献综述

文献综述 汽车转向是通过驾驶者转动方向盘,经过转向系统提供的操纵力以改变车轮角度来实现。助力转向是一种为了减轻驾驶员的操纵力而设有主力机构的转向装置。为方便驾驶员易于操纵转向系,动力转向已经成为汽车的标准装备。 黄蓉清认为:汽车汽车转向系统大致经历了无助力的纯机械转向(MS)、有液压助力的液压助力转向(HPS)、随车速改变助力大小的电控液压助力转向(ECHPS)、由电动机直接驱动转向油泵的电动液压助力转向(EHPS)、纯粹靠电动机提供助力的电动助力转向(EPS)、可变传动比转向系统(VGRS)等发展历程。专家们预测,未来汽车转向系统的发展趋势是线控转向(SBW),即取消方向盘与转向车轮之间原有的机械连接,而改用控制信号代替的一种电动转向系统。(电动助力转向的原理和发展,华南理工大学汽车工程学院,广东广州510640,黄蓉清,向铁明,许迎东)。电子助力转向系统的发展是朝着EPS的方向发展的,未来汽车配置中将必不可少的拥有电子助力转向系统,对司机的安全驾驶起到协助作用。 李国洪(电动助力系统控制单元的设计,天津理工大学,天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室,天津300384)做出论断:在电动助力转向系统中,电子控制单元是整个系统的控制核心,也是驾驶系统的主要工作,电子控制单元设计要实现的主要功能如下: (1)采集方向盘扭矩信号和车速信号,并将其转化为DSP可以接收、处理的信号。 (2)根据控制要求,确定助力特性,将扭矩值换算成为电机提供的目标电流值。 (3)设计合适的驱动电路,将DSP的输出信号提供给直流助力电机。 (4)跟踪目标电流形成闭环控制,保证实际电流和目标电流的误差不超过允许范围. (5)对系统进行监控和保护,保证系统正常工作。 电动助力系统控制单元的设计是重中之重,对于控制单元的设计,我会尽力于老师沟通,毕竟控制单元一步错步步错,对于控制单元我细心加谨慎,来认真完成。 郝金魁认为(电动助力转向系统驱动电路的设计,石家庄铁道学院机械工程分院,2006-09-11,郝金魁,张超风):电动助力转向系统的硬件电路主要包括以下模块: MC9S12DP256 微控制器、电源电路、信号处理电路、直流电机功率驱动模块、故障诊断模块与显示模块、车速传感器、扭矩传感器、发动机点火信号、电流及电流传感器等接人处理电路, 另外还有电磁离合器等。 EPS 系统的硬件逻辑框架如图2 所示。

汽车转向系统的现状及发展趋势)

汽车转向系统的现状及发展趋势 王常友董爱杰 2007-07-20 [ 字体:大中小 ] 作为汽车的一个重要组成部分,汽车转向系统是决定汽车主动安全性的关键总成,如何设计汽车的转向特性,使汽车具有良好的操纵性能,始终是各汽车生产厂家和科研机构的重要研究课题。特别是在车辆高速化、驾驶人员非职业化、车流密集化的今天,针对更多不同水平的驾驶人群,汽车的操纵设计显得尤为重要。汽车转向系统经历了纯机械式转向系统、液压助力转向系统、电动助力转向系统3个基本发展阶段。 1 纯机械式转向系统 机械式的转向系统,由于采用纯粹的机械解决方案,为了产生足够大的转向扭矩需要使用大直径的转向盘,这样一来,占用驾驶室的空间很大,整个机构显得比较笨拙,驾驶员负担较重,特别是重型汽车由于转向阻力较大,单纯靠驾驶员的转向力很难实现转向,这就大大限制了其使用范围。但因结构简单、工作可靠、造价低廉,目前在一部分转向操纵力不大、对操控性能要求不高的微型轿车、农用车上仍有使用。 2 液压助力转向系统 1953年通用汽车公司首次使用了液压助力转向系统,此后该技术迅速发展,使得动力转向系统在体积、功率消耗和价格等方面都取得了很大的进步。 80年代后期,又出现了变减速比的液压动力转向系统。在接下来的数年内,动力转向系统的技术革新差不多都是基于液压转向系统,比较有代表性的是变流量泵液压动力转向系统(Variable Displacement Power Steering Pump)和电动液压助力转向(Electric Hydraulic Power Steering,简称EHPS)系统。变流量泵助力转向系统在汽车处于比较高的行驶速度或者不需要转向的情况下,泵的流量会相应地减少,从而有利于减少不必要的功耗。电动液压转向系统采用电动机驱动转向泵,由于电机的转速可调,可以即时关闭,所以也能够起到降低功耗的功效。 液压助力转向系统使驾驶室变得宽敞,布置更方便,降低了转向操纵力,也使转向系统更为灵敏。由于该类转向系统技术成熟、能提供大的转向操纵助力,目前在部分乘用车、大部分商用车特别是重型车辆上广泛应用。 但是液压助力转向系统在系统布置、安装、密封性、操纵灵敏度、能量消耗、磨损与噪声等方面存在不足。 3 汽车电动助力转向系统(EPS) EPS在日本最先获得实际应用,1988年日本铃木公司首次开发出一种全新的电子控制式电动助力转向系统,并装在其生产的Cervo车上,随后又配备在Alto上。此后,电动助力转向技术得到迅速发展,其应用范围已经从微型轿车向大型轿车和客车方向发展。日本的大发汽车公司、三菱汽车公司、本田汽

汽车技术发展综述

汽车技术发展综述-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

汽车技术发展综述 谢智豪机制3班 201230510322 摘要 汽车工业,是20世纪对人类生活影响最大的产业,没有之一。汽车技术已发展超过百年,在这百余年中,汽车技术也经历了几次革命性的变化。在新时期节能环保的社会背景及人们日益增长的安全舒适度需求下,汽车新技术也要不断创新才能更好的适应市场的变化和人们自身的生活。 关键词:汽车发展、未来技术、安全、环保 正文: 汽车技术发展路线有四个永恒的主题就是“安全”、“节能”、“环保”和“舒适”,有3大主要目标,即实现社会、经济和环境三个方面的可持续发展。自1970年以来,全球汽车数量几乎每隔15年翻一番,2013年全球汽车产量8738万辆,据预测至2014年世界范围汽车保有量将达12亿辆。它们在我们生活中已留下难以磨灭的痕迹。 一.汽车技术发展之路 第一次革命:“帕纳尔系统”全面应用 19世纪末,法国的帕纳尔--勒瓦索公司将发动机装在车前部,通过离合器、变速装置和齿轮传动装置把驱动力传到后轮,这种方案后来被称为“帕纳尔系统”。“帕纳尔系统”的地位是1901年由当时的戴姆勒发动机公司真正确立起来的,它被安装在威廉·迈巴赫设计的一辆汽车上,这种汽车成为全世

界汽车制造的样板。戴姆勒公司有一位杰出的汽车推销商,名叫埃米尔·那利内克,在1901年3月用装载“帕纳尔系统”的新赛车参加了“尼扎赛车周”,这个用他女儿的名字“梅塞德斯”作为汽车牌号的新赛车战胜了所有的对手,一鸣惊人。 第二次革命:福特T型车的创新 1908年10月1日,底特律(美国的汽车城)的工人们首次用大批量生产的部件在流水线上组装汽车,生产一种以“福特”命名的汽车,型号为“T 型”。亨利·福特的T型汽车是一种没有先例的技术典型。构造简单的四缸发动机只有14.7千瓦(20马力),工作容积为2884毫升,每分钟转速1600转。工作负荷低,转速慢,使得这种发动机非常坚固耐用,它可以用最低劣的汽油,甚至可以用煤油比例很大的混合油。T型车在全世界备受青睐,它成了便宜和可靠交通的象征。到20年代,全世界一半以上的注册汽车都是福特牌。 由T型车推广开来的创新还有许多,如方向盘左置使乘客出入方便。T型车第一个将发动机汽缸体和曲轴箱做成单一铸件,第一个使用可拿掉的汽缸盖以利检修,第一个大量使用由福特汽车公司自己生产的轻质耐用的钒钢合金。T型车灵巧的“行星”齿轮变速箱让新手也觉得换挡轻松自如。 第三次革命:雪铁龙的前轮驱动 安德烈·雪铁龙于1934年3月24日推出一种新型的汽车结构:一款名叫7A的前驱动汽车问世。前轮驱动、无底盘的车身结构、通过扭杆实现单轮减振以及液压制动等等,这些都曾有人采用过,但从未有人把这些集中在一辆汽车上,并且成批生产。这个设计方案即使在60多年后的今天也没有过时。 第四次革命:“甲壳虫”重造汽车概念 有人猜测,在确定“甲壳虫”汽车设计方案时很可能有军事上的考虑。“甲壳虫”型汽车打破了福特T型汽车的产量纪录,超过了数百万辆。它同美国的这种大批量汽车有一个共同点:他们都是“行驶的机器”,不讲究豪华,

毕业论文设计转向系统设计

目录摘要2 第一章绪论3 1.1汽车转向系统概述3 1.2齿轮齿条式转向器概述9 1.3液压助力转向器概述10 1.4国内外发展情况12 1.5本课题研究的目的和意义12 1.6本文主要研究内容13 第二章汽车主要参数的选择14 2.1汽车主要尺寸的确定14 2.2汽车质量参数的确定16 2.3轮胎的选择17 第三章转向系设计概述18 3.1对转向系的要求18 3.2转向操纵机构18 3.3转向传动机构19 3.4转向器20 3.5转角及最小转弯半径20 第四章.转向系的主要性能参数22 4.1转向系的效率22 4.2传动比变化特性23 4.3转向器传动副的传动间隙△T25 4.4转向盘的总转动圈数26 第五章机械式转向器方案分析及设计26 5.1齿轮齿条式转向器26 5.2其他转向器28 5.3齿轮齿条式转向器布置和结构形式的选择29 5.4数据的确定29 5.5设计计算过程31 5.6齿轮轴的结构设计35 5.7轴承的选择35 5.8转向器的润滑方式和密封类型的选择35 5.动力转向机构设计36 5.1对动力转向机构的要求36 5.2动力转向机构布置方案36 5.3液压式动力转向机构的计算38 5.4动力转向的评价指标43

6. 转向传动机构设计45 6.1转向传动机构原理45 6.2转向传送机构的臂、杆与球销47 6.3转向横拉杆及其端部47 6.4杆件设计结果48 7.结论49 致谢49 摘要 本课题的题目是转向系的设计。以齿轮齿条转向器的设计为中心,一是汽车总体构架参数对汽车转向的影响;二是机械转向器的选择;三是齿轮和齿条的合理匹配,以满足转向器的正确传动比和强度要求;四是动力转向机构设计;五是梯形结构设计。因此本课题在考虑上述要求和因素的基础上研究利用转向盘的旋转带动传动机构的齿轮齿条转向轴转向,通过万向节带动转向齿轮轴旋转,转向齿轮轴与转向齿条啮合,从而促使转向齿条直线运动,实现转向。实现了转向器结构简单紧凑,轴向尺寸短,且零件数目少的优点又能增加助力,从而实现了汽车转向的稳定性和灵敏性。在本文中主要进行了转向器齿轮齿条的设计和对转向齿轮轴的校核,主要方法和理论采用汽车设计的经验参数和大学所学机械设计的课程内容进行设计,其结果满足强度要求,安全可靠。 关键词:转向系;机械型转向器;齿轮齿条;液压式助力转向器 Abstract The title of this topic is the design of steering system. Rack and pinion steering gear to the design as the center, one vehicle parameters on the overall framework of the impact of vehicle steering; Second, the choice of mechanical steering; third rack gear and a reasonable match to meet the correct steering gear ratio and strength requirements; Fourth, power steering mechanism design; Fifth, the structural design of trapezoidal. Therefore, taking into account the above issues and factors that require study, based on the steering wheel rotary drive transmission shaft of the steering rack and pinion steering, through the universal joint drive shaft rotation gear shift, steering rack and steering gear shaft meshing, thereby encouraging steering rack linear motion to achieve steering. Simple structure to achieve the steering tight, short axial dimension, and the number of parts can increase the advantages of less power in order to achieve the vehicle steering stability and sensitivity. In this article a major design steering rack and pinion steering gear shaft and the check, the main methods and theoretical experience in the use of automotive design parameters and the University of mechanical design school curriculum design and the results meet the strength

中英文文献翻译-汽车电动助力转向系统发展综述

附录A 外文文献 Overview ofDevelopment on Vehicle EPS System Abstract The currentdevelopment of an electric power steering(EPS) system in an automobile is explicated. The structure, types and characteristics of electric power steering system are introduced. The modeling technologies for electric power steering system and control strategies are analyzed and compared. The development trend of electric power steering system in an automobile is also discussed. It is pointed that the electric power steering technology is one orientation ofpower steering technologies in the future, and whichwill occupy a predominantposition in power steering field. Key words:Automobile; Electric power steering system; Development trend 1EPS system types and characteristics 1.1EPS system classification The early development of EPS system is low in steering type car。Present 4 types of EPS system are based on rack-and pinion steering system,The installation position according to power motors can be divided into different:Type booster steering、Small gear power type、Double small gear power type and Rack power type。The steering the instrumentality of motor power type EPS installed in the steering,Motor power torque through increased after worm worm gear deceleration in the steering directly added twist。Its advantage is motor can be installed in any position hacking,Relative to other several types minimum cost;The drawback to motor torque ripple effects of driver feel bigger。The drawback to motor torque ripple effects of driver feel bigger,The instrumentality of torque motor added in small gear axle directly。Advantage: rigid, steering road to feel strong。Double pinion steering rack boosts type EPS are installed on two small gear, A small gear and steering plate connected, power motors through another pinion and rack meshing, provide power for rack. Advantage: can provide relatively large pow. 1.2EPS system merit