质谱部件:四极杆分析器的原理与应用

四极杆分析器

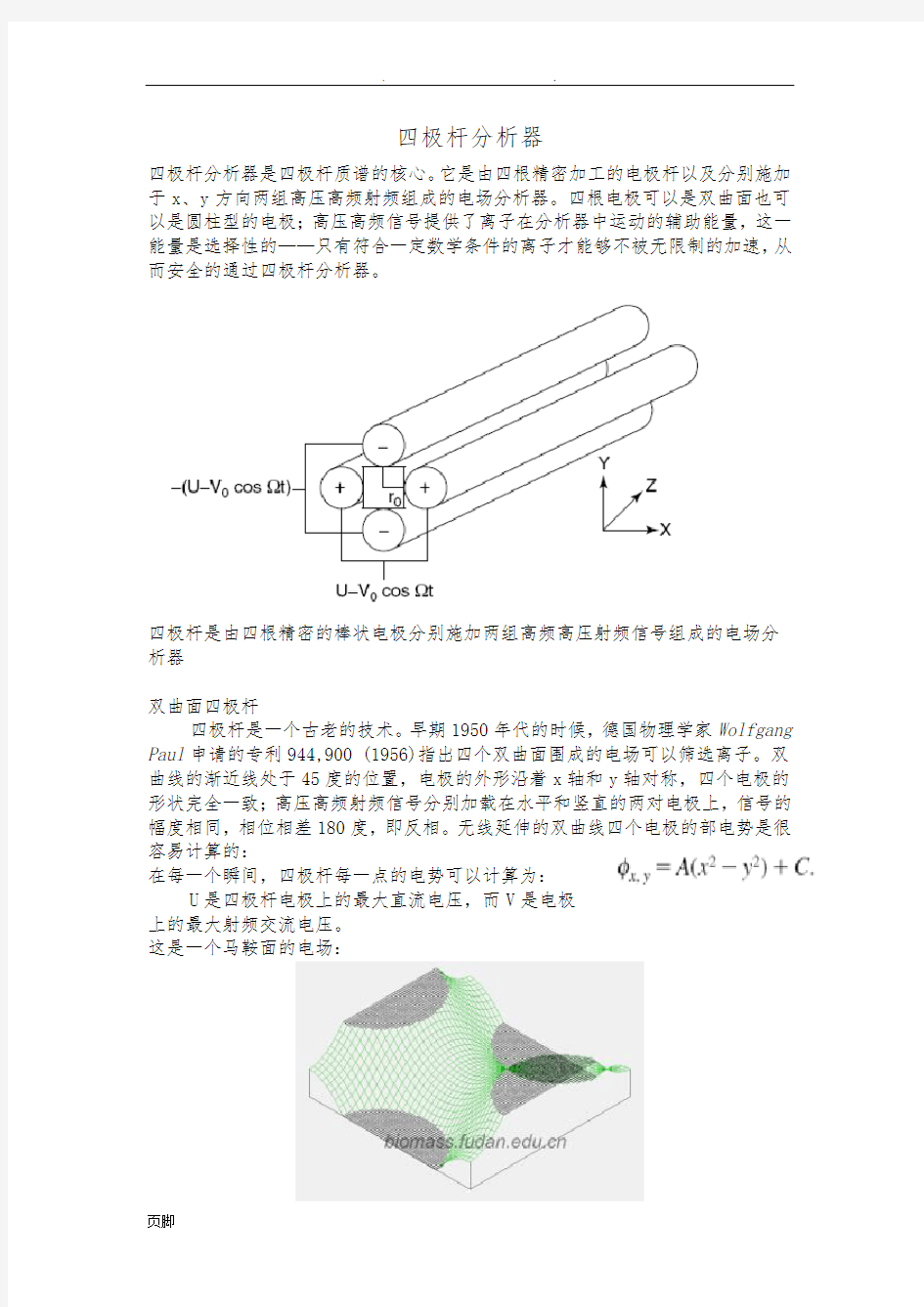

四极杆分析器是四极杆质谱的核心。它是由四根精密加工的电极杆以及分别施加于x、y方向两组高压高频射频组成的电场分析器。四根电极可以是双曲面也可以是圆柱型的电极;高压高频信号提供了离子在分析器中运动的辅助能量,这一能量是选择性的——只有符合一定数学条件的离子才能够不被无限制的加速,从而安全的通过四极杆分析器。

四极杆是由四根精密的棒状电极分别施加两组高频高压射频信号组成的电场分析器

双曲面四极杆

四极杆是一个古老的技术。早期1950年代的时候,德国物理学家Wolfgang Paul申请的专利944,900 (1956)指出四个双曲面围成的电场可以筛选离子。双曲线的渐近线处于45度的位置,电极的外形沿着x轴和y轴对称,四个电极的形状完全一致;高压高频射频信号分别加载在水平和竖直的两对电极上,信号的幅度相同,相位相差180度,即反相。无线延伸的双曲线四个电极的部电势是很容易计算的:

在每一个瞬间,四极杆每一点的电势可以计算为:

U是四极杆电极上的最大直流电压,而V是电极

上的最大射频交流电压。

这是一个马鞍面的电场:

射频电压伴随着时间的改变,四极杆电场的强度和相

位在发生着变化:

离子就在这一变化的电场中运动。

这个电场的特点是:

1、沿着x和y轴对称

2、等电势面是一个马鞍面

3、(0,0)点电势为0V,而且是等电势马鞍面的鞍点

4、带电粒子在其中受到的x方向的作用力与粒子和x轴的距离成正比,这是非常重要的性质,这表明四极杆部的电场在x或者y的方向具有像弹簧一样回覆力,可以拴住离子的运动围。

由于实际试验中不可能使用无限大、无限长的电极,所以通常我们取四个电极接圆半径r

的2倍加工,并且长度一般在r

的50倍左右(这样四个杆子之间的空隙视角仅有1度)。

HP公司早期的合金双曲面四极杆(HP5970 GCMS)

目前,安捷伦公司的1997年以后的四极杆质谱仪均采用了石英镀金双曲面的四极杆(毕竟投资非常巨大,他们不会随便放弃的);Finnigan公司的TSQ质谱中也采用了不锈钢的双曲面四极杆。

在我国,中科科仪(KYKY)的四极杆气体分析器也采用了石英镀钼的双曲面四极杆,其性能相当于早期HP公司的产品,但是精度略差一些。

圆柱型四极杆

由于双曲面电极的四极杆加工难度较大,需要

使用精密的三坐标磨床,后来逐渐被圆柱形的电极

替代,这样可以使用高精度无心磨床加工,仅相当

于1维加工。这样四极杆的加工费用会大大降低,

为四极杆的普及起到了很重要的作用。圆柱型的四

四极杆部电场的等势面

极杆同样可以制作高性能的四极杆质谱,例如,如图所示,Sciex公司的三重四极杆便是瓷镀金的圆柱型四极杆。

圆柱型四极杆电场的边沿会引入微量的高阶场效应,起初人们一直主观的认为不纯净的四极杆会导致四极杆性能的下降。但是近10年来高阶场的研究指出,引入1~2%的八极场反而会增强四极杆质谱的性能。这一点Sciex公司的研究人员有很多研究。

目前常见的圆柱型四极杆长度在100~300mm之间,半径r

在2~16mm之间,

的比通常在1.12~1.13甚至更高一些。

圆柱型电极的半径r和场半径r

四极杆是非常精密的部件。如果四极杆的分辨力需要达到1000,那么按照最简单的线性传递模型,四极杆的精度(包括圆度、直线性、圆柱度)、定位精度以及RF射频电源的精度都需要达到1000的数倍。如果按照8mm直径的四极杆、5参数体系计算,四极杆的圆度至少需要优于2μm。按照我们的测量,Sciex公司的四极杆总体的精度大约在0.6~1.5μm之间。

这样的精度要求下,四极杆的材质就十分关键了,对于高性能的四极杆(如给LCMS使用的四极杆)通常需要采用瓷、石英等高硬度、低膨胀的材料;而对于要求稍低的GCMS四极杆也至少要采用不锈钢316、钼等高性能合金。

离子在四极杆分析器的运动

离子在双曲面完美四极场中的运动,可以通过简单的数学来描述:

离子在x方向感受到的电场可以表示为:

这样离子受到的电场力可以表示为:

结合牛顿第二定律:

将电场和加速度展开后,整理,

这就是描述离子在双曲面四极杆电场中x

方向的运动公式。

早在1860年代,数学家Emile Mathieu就研究过这种类型的微分方程,并且给出了非常完备的解。后来为了纪念此人,这类方程就称为马修方程。

马修方程的形式可以表示为:

ξ是其中的无量纲时间参数。

与我们的方程比较之后,我们可以得到离子在

双曲面四极场中的无量纲形式参数a和q,这两个参

数可以简化方程的解的形式,讨论很方便。

a是代表直流强度的参数,而q是代表射频交流强度的

参数。a和q的特点是:

1、质量大的离子a、q值小

2、射频频率高时a、q值小

3、四极杆粗或者场半径大时a、q值小

4、射频或者直流大时,a、q值分别大

后面我们会看到,由于四极杆工作点在a、q值较大的地方,所以对于四极杆质谱以而言,大m/z、高频率、粗杆子比较难做,高压射频和直流也很难实现。

四极场的稳定区

150年前,Mathieu就给出了四极场的稳定区域。在这些区域中运动的离子它的振幅总是在有限的空间部。稳定区域可以在a和q的坐标系中表示出来:

四极杆稳定区域以及特殊点

一维马修(Mathieu)方程的解分为若干个稳定叶片

下面就是要加入y方向的稳定性。y方向的稳定图刚好是x方向的稳定图上下颠倒一下,相位差180度么。综合考虑x和y方向的稳定性,我们可以得到双曲面四极杆的稳定图。

高压直流电和高压射频总是比较难实现的,所以通常我们只是选择离原点最近的稳定区域工作。这个区域就是第一稳定区,其他稳定区也有人在尝试,但是实际应用比较少(可以做高分辨的H和He同位素分辨)。

四极杆第一稳定区的特点:

1、沿着x和y轴上下左右对称,所以通常我们只需要计算第一象限就可以了

2、与x轴有两个交点,分别是(0.908,0)和(0,0)

3、顶点点位于(0.706,0.237)

四极杆的第一稳定区是现代质谱常用的工作区域。按照离子的稳定程度,它分为4种类型:

1、x和y方向都稳定的区域

2、 x方向稳定的区域

3、y方向稳定的区域

4、x和y方向都不稳定的区域

能通过四极杆的离子必须集中在x和y方向都稳定的区域,也就是绿色的区域。

注意q和a的公式,在确定的直流U和射频V下,四极杆中的离子的稳定性表示在稳定图上时总是在一条直线上。而这条直线的位置取决于直流和射频的关系:

1、这条直线通过原点。

2、直线的斜率取决于直流和交流的比例。

3、m/z小的离子距离原点较远,而大的离子距离原点较近

直流和射频确定的情况下,离子在稳定图上的排布在一条直线上结合双曲面四极杆电场的稳定图以及离子在稳定图上的排布,如果我们要想从离子束中过滤出单个离子,我们必须让离子排布的直线擦过稳定图的顶点。这时所有离子只有处于稳定图顶点的那种可以稳定通过(原点处的离子需要m/z 无穷大),而其他的会在x或者y方向不稳定,从而通不过四极杆。

如果V/U的固定不变,并且擦着稳定图顶点,这时V/U大概是16.8%,即直流强度必须是射频强度峰-零值的16.8%。

?如果直流强度超过16.8%,那么直线的斜率会太大,不能擦到稳定区域,从而没有离子通过

?反之,离子选择的纯度会下降,顶点附近的其他m/z的离子也会通过四极杆,四极杆的分辨力会下降。

四极杆扫描工作线切过第一稳定区的一小块

四极杆的工作就是在第一稳定区域的顶点上完成的。

在四极杆分析器上施加固定的射频,并配以16.8%弱一点的直流,就可以过滤相应的离子。通过一定时间的积分,就可以知道这种离子的强度。

改变不同的射频值并配以相应的直流值,就可以检测不同离子的强度。

四极杆的扫描

如果仅仅是固定几处离子扫描,只能完成几种离子的检测,所以通过连续变化射频值和相应的直流值才能完成“Spectroscopy”(谱)的功能。

四极杆扫描时m/z和射频值的关系,r=8mm,f=1.3MHz

浅谈质谱技术及其应用word精品

浅谈质谱技术及其应用 摘要:质谱分析灵敏度高,分析速度快,被广泛应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑事科学技术,生命科学,材料科学等各个领域。本文对质谱仪原理进行了介绍,并叙述了质谱仪的发展过程,对质谱仪技术在各个领域的应用进行了综述,并对其发展提出了展望。 关键词:质谱仪应用发展 1质谱技术 质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱法在一次分析中可提供丰富的结构信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。 1.1质谱原理 质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。 1.2质谱技术的发展 1910年,英国剑桥卡文迪许实验室的汤姆逊研制出第一台现代意义上的质谱仪器。这台质谱仪的诞生,标志着科学研究的一个新领域一质谱学的开创。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为此荣获1922年诺贝尔化学奖。1934年诞生的双聚焦质谱仪是质谱学发展的又一个里程碑。在此期间创立的离子光学理论为仪器的研制提供了理论依据。双聚焦仪器大大提高了仪器的分辨率,为精确原子量测定奠定了基础 1.3质谱技术的分类

LC-MS原理 质谱法原理及应用

LC-MS原理质谱法原理及应用 质谱法的原理及应用 质谱法的原理及应用 摘要:用电场和磁场将运动的离子(带电荷的原子、分子或分子碎片)按它们的质荷比分离后进行检测的方法。测出了离子的准确质量,就可以确定离子的化合物组成。这是由于核素的准确质量是一多位小数,决不会有两个核素的质量是一样的,而且决不会有一种核素的质量恰好是 另一核素质量的整数倍。 关键词:质谱法离子运动离子源质量分析器 正文:1898年W.维恩用电场和磁场使正离子束发生偏转时发现,电荷相同时,质量小的离子偏转得多,质量大的离子偏转得少。1913年J.J.汤姆孙和F.W.阿斯顿用磁偏转仪证实氖有两种同位素[kg1]Ne和[kg1]Ne 阿斯顿于1919年制成一台能分辨一百分之一质量单位的质谱计,用来测定同位素的相对丰度,鉴定了许多同位素。但到1940年以前质谱计还只用于气体分析和测定化学元素的稳定同位素。后来质谱法用来对石油馏分中的复杂烃类混合物进行分析,并证实了复杂分子能产生确定的能够重复的质谱之后,才将质谱法用于测定有机化合物的结构,开拓了有 机质谱的新领域。 质谱法的原理是待测化合物分子吸收能量(在离子源的电离室中)后产生电离,生成分子离子,分子离子由于具有较高的能量,会进一步按化

合物自身特有的碎裂规律分裂,生成一系列确定组成的碎片离子,将所有不同质量的离子和各离子的多少按质荷比记录下来,就得到一张质谱图。由于在相同实验条件下每种化合物都有其确定的质谱图,因此将所得谱图与已知谱图对照,就可确定待测化合物。 利用运动离子在电场和磁场中偏转原理设计的仪器称为质谱计或质谱仪。前者指用电子学方法检测离子,而后者指离子被聚焦在照相底板上进行检测。质谱法的仪器种类较多,根据使用范围,可分为无机质谱仪和有机质谱计。常用的有机质谱计有单聚焦质谱计、双聚焦质谱计和四极矩质谱计。目前后两种用得较多,而且多与气相色谱仪和电子计算机联 用。主要由以下部分组成: 1,高真空系统 质谱计必须在高真空下才能工作。用以取得所需真空度的阀泵系统,一般由前级泵(常用机械泵)和油扩散泵或分子涡轮泵等组成。扩散泵能使离子源保持在10~10毫米汞柱的真空度。有时在分析器中还有一只扩散泵,能维持10~10毫米汞柱的真空度。 2,样品注入系统 可分直接注入、气相色谱、液相色谱、气体扩散四种方法。固体样品通过直接进样杆将样品注入,加热使固体样品转为气体分子。对不纯的样品可经气相或液相色谱预先分离后,通过接口引入。液相色谱-质谱接口有传动带接口、直接液体接口和热喷雾接口。热喷雾接口是最新提出的一种软电离方法,能适用于高极性反相溶剂和低挥发性的样品。样品

质谱基础理论和仪器结构介绍-Orbitrap Fusion

理论 基础理论 第一章基础 基本名词 Orbitrap Fusion质谱仪的结构及介绍 Orbitrap Fusion质谱仪的扫描模式 基本名词 质荷比(m/z):以原子质量单位表示的离子质量与其电荷数的比值。 基峰(base peak):在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰称作基峰。 原子质量单位(u):用来衡量原子或分子质量的单位,它被定义为碳12原子质量的1/12。 同位素(Isotopes):具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素。 总离子流谱图(TIC,Total Ion Chromatogram):对一定质荷比范围内的离子流总和进行连续检测与记录的色谱图。 提取离子流谱图(EIC,Extracted Ion Chromatogram):对某一质荷比的离子流进行连续检测与记录的色谱图。 分辨率:质谱图上两个相邻离子峰分离的程度(如下图) Orbitrap Fusion质谱仪的结构及介绍

结构 基本结构 基本组成部分 (1) 离子源(Ion Source) (2) 离子透镜系统(Ion Optics):离子传输毛细管(Capillary),S-Lens,注入四极杆,弯曲四极杆MP0,传输八极杆,透镜L0、Split Gate Lens (3) 质量分析器:四极杆Q1,Orbitrap,双压线性离子阱(Linear Ion Trap)(4) 多离子通道:HCD 碰撞池 (5) 检测器(Detector):电子倍增器,打拿极,Orbitrap 以下分别介绍各部分的作用及特点 离子源 作用:(1)将中性的待测物电离为带电荷的离子; (2)真空过渡; (3)去除多余的溶剂; (4)去除干扰。 与LC相连接的电离源主要为大气压电离源(API,Atmospheric Pressure Ionization),包括:电喷雾电离源、大气压化学电离源、大气压光学电离源 电喷雾电离源(ESI,Electrospray Ionization)

质谱仪各种质量分析器的工作原理

质谱仪各种质量分析器的工作原理 2015-4-30 16:37:43 来源: 互联网 上一篇| 下一篇 53899收藏到BLOG 质谱的基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,天生不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进进质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。 质量分析器将带电离子根据其质荷比加以分离,用于纪录各种离子的质量数和丰度。质量分析器的两个主要技术参数是所能测定的质荷比的范围(质量范围)和分辨率。 质谱仪不同的质量分析器有着不同的功能,这三张图将让你秒懂质谱仪各类质量分析器的工作原理。 三重四极杆(Triple Quadrupole) 全扫描用于检测离子源产生的离子流中,各种离子的m/z和强度。从全扫描得到的信息可以知道目前色谱中的组分状态。这时对简单的成份可以直接定量;对于复杂的成分可以做进一步的分析。由于ESI离子源能够产生许多m/z大于3000的离子,但是三重四极杆的m/z上限一般达不到3000,所以并不是所有离子都被检测出来。

在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。通常Q3扫描只是用来标定Q3的质量轴的。不过我们倒是经常使用Q3做全扫描,因为我们需要把Q1开到高分辨模式,Q3开到Unit,Q3的灵敏度反而高一些。 离子阱(Ion trap) 离子阱由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。 飞行时间(TOF)

质谱仪原理

王俊朋6 我的主页帐号设置退出儒生一级|消息私信通知|我的百科我的贡献草稿箱我的任务为我推荐|百度首页新闻网页贴吧知道音乐图片视频地图百科文库 帮助首页自然文化地理历史生活社会艺术人物经济科技体育图片数字博物馆核心用户百科商城秦始皇兵马俑博物馆 质谱仪 求助编辑百科名片 CHY-2质谱仪质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。 目录 质谱仪原理 质谱仪简介 用法 有机质谱仪 无机质谱仪 同位素质谱仪 离子探针 编辑本段质谱仪原理质谱仪能用高能电子流等轰击样品分子,使该分子失去电子变为带正电荷的分子离子和碎片离子。这些不同离子具有不同的质量,质量不同的离子在磁场的作用下到达检测器的时间不同,其结果为质谱图。 原理公式:q/m=2v/B2r2 编辑本段质谱仪简介 质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。 编辑本段用法分离和检测不同同位素的仪器。仪器的主要装置放在真空中。将物质气化、电离成离子束,经电压加速和聚焦,然后通过磁场电场区,不同质量的离子受到磁场电场的偏转不同,聚焦在不同的位置,从而获得不同同位素的质量谱。质谱方法最早于1913年由J.J.汤姆孙确定,以后经 F.W.阿斯顿等人改进完善。现代质谱仪经过不断改进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离。质谱仪的性能指标是它的分辨率,如果质谱仪恰能分辨质量m和m+Δm,分辨率定义为m/Δm。现代质谱仪的分辨率达105 ~106 量级,可测量原子质量精确到小数点后7位数字。 质谱仪最重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量,为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。由

质谱原理简介

质谱原理简介: 质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的的一种分析方法。以检测器检测到的离子信号强度为纵坐标,离子质荷比为横坐标所作的条状图就是我们常见的质谱图。 常见术语: 质荷比:离子质量(以相对原子量单位计)与它所带电荷(以电子电量为单位计)的比值,写作m/Z. 峰:质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰离子丰度:检测器检测到的离子信号强度. 基峰:在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰称作基峰总离子流图;质量色谱图;准分子离子;碎片离子;多电荷离子;同位素离子总离子流图: 在选定的质量范围内,所有离子强度的总和对时间或扫描次数所作的图,也称TIC图. 质量色谱图指定某一质量(或质荷比)的离子其强度对时间所作的图. 利用质量色谱图来确定特征离子,在复杂混合物分析及痕量分析时是 LC/MS测定中最有用的方式。当样品浓度很低时LC/MS的TIC上往 往看不到峰,此时,根据得到的分子量信息,输入M+1或M+23等数值,观察提取离子的质量色谱图,检验直接进样得到的信息是否在 LC/MS上都能反映出来,确定LC条件是否合适,以后进行MRM等 其他扫描方式的测定时可作为参考。 1.0 指与分子存在简单关系的离子,通过它可以确定分子量.液质中最常 见的准分子离子峰是[M+H]+或[M-H]-. 在ESI中,往往生成质量大于分子量的离子如

M+1,M+23,M+39,M+18......称准分子离子,表示为:[M+H]+,[M+Na]+ 等碎片离子: 准分子离子经过一级或多级裂解生成的产物离子碎片峰的数目及其丰度则与分子结构有关,数目多表示该分子较容易断裂,丰度高的碎片峰表示该离子较稳定,也表示分子比较容易断裂生成该离子。 Ep hedri ne, MW = 165 多电荷离子: 指带有2个或更多电荷的离子,常见于蛋白质或多肽等离子.有机质谱中,单电荷离子是绝大多数,只有那些不容易碎裂的基团或分子结构 -如共轭体系结构-才会形成多电荷离子.它的存在说明样品是较稳定 的?采用电喷雾的离子化技术, 可产生带很多电荷的离子,最后经计算机自动换算成单质/荷 比离子。 同位素离子由元素的重同位素构成的离子称为同位素离子各种元素的同位素,基本上按照其在自然界的丰度比出现在质谱中,这对于利用质谱确定化合物及碎片的元素组成有很大方便,还可利用稳定同位素合成标记化合物,如:氘等标记化合物,再用质谱法检出这些化合物,在质谱图外貌上无变化,只是质量数的位移,从而说明化合物结构,反应历程等 如何看质谱图: (1)确定分子离子,即确定分子量 氮规则:含偶数个氮原子的分子,其质量数是偶数,含奇数个氮原子 的分子,其质量数是奇数。与高质量碎片离子有合理的质量差,凡质量差在3~8和10~13,21~25之间均不可能,则说明是碎片或杂质。

(完整版)质谱法的原理和应用

质谱法的原理和应用 原理 待测化合物分子吸收能量(在离子源的电离室中)后产生电离,生成分子离子,分子离子由于具有较高的能量,会进一步按化合物自身特有的碎裂规律分裂,生成一系列确定组成的碎片离子,将所有不同质量的离子和各离子的多少按质荷比记录下来,就得到一张质谱图。由于在相同实验条件下每种化合物都有其确定的质谱图,因此将所得谱图与已知谱图对照,就可确定待测化合物用电场和磁场将运动的离子(带电荷的原子、分子或分子碎片)按它们的质荷比分离后进行检测的方法。测出了离子的准确质量,就可以确定离子的化合物组成。这是由于核素的准确质量是一多位小数,决不会有两个核素的质量是一样的,而且决不会有一种核素的质量恰好是另一核素质量的整数倍。 应用 质谱中出现的离子有分子离子、同位素离子、碎片离子、重排离子、多电荷离子、亚稳离子、负离子和离子-分子相互作用产生的离子。综合分析这些离子,可以获得化合物的分子量、化学结构、裂解规律和由单分子分解形成的某些离子间存在的某种相互关系等信息。 质谱法特别是它与色谱仪及计算机联用的方法,已广泛应用在有机化学、生化、药物代谢、临床、毒物学、农药测定、环境保护、石油化学、地球化学、食品化学、植物化学、宇宙化学和国防化学等领域。近年的仪器都具有单离子和多离子检测的功能,提高了灵敏度及专一性,灵敏度可提高到10(克水平。用质谱计作多离子检测,可用于定性分析,例如,在药理生物学研究中能以药物及其代谢产物在气相色谱图上的保留时间和相应质量碎片图为基础,确定药物和代谢产物的存在;也可用于定量分析,用被检化合物的稳定性同位素异构物作为内标,以取得更准确的结果。 在无机化学和核化学方面,许多挥发性低的物质可采用高频火花源由质谱法测定。该电离方式需要一根纯样品电极。如果待测样品呈粉末状,可和镍粉混合压成电极。 此法对合金、矿物、原子能和半导体等工艺中高纯物质的分析尤其有价值,有可能检测出含量为亿分之一的杂质。 利用存在寿命较长的放射性同位素的衰变来确定物体存在的时间, 在考古学和地理学上极有意义。例如, 某种放射性矿物中有放射性铀及其衰变产物铅的存在,铀238 和铀235 的衰变速率是已知的,则由质谱测出铀和由于衰变产生的铅的同位素相对丰度,就可估计该轴矿物生成的年代。 近年来质谱技术发展很快。随着质谱技术的发展, 质谱技术的应用领域也越来越广。由于质谱分析具有灵敏度高,样品用量少,分析速度快,分离和鉴定同时进行等优点,因此,质谱技术广泛的应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑侦科学,生命科学,材料科学等各个领域。 质谱仪种类繁多,不同仪器应用特点也不同,一般来说,在300C左右能汽化的样品,可以优先考虑用GC-MS进行分析,因为GC-M3使用EI源,得到的质谱信息多,

气相色谱-质谱联用原理和应用

气相色谱-质谱联用测定农药多残留 摘要:本文研究了气相色谱-质谱联用(GS-MS)仪检测农药残留的方法,辅助以样品前处理技术,对蔬菜、水果、食用油、土壤中的农药多残留的检测方法进行了研究,取得了比较理想的效果。 关键词:气相色谱-质谱联用仪;农药多残留;检测 1引言 当前人类环境持续恶化,世界各国在工业、民用、科技、商业和军事防御等领域都面临着严重的环境污染问题。随着人们对环境污染、食品安全的关注,环境、食品中有机污染物检测方面的规范越来越严格,相应的检测技术也越来越先进。在各种有机物检测技术中,色谱仪器与质谱仪器联用作为一种比较成熟的检测手段,既可发挥色谱法的高分离能力,又兼具质谱准确鉴定化合物结构的优点,即可定性又可定量,尤其适用于环境样品中微量、痕量有机污染物的分析检测工作。1979 年美国环保局(EPA)将GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry)联用技术列为检测饮用水、地表水中有机物的标准分析方法。随着仪器的不断完善与发展,检测技术的成熟与推广,GC-MS 法应用范围越来越广。除了在传统挥发油、脂肪油等的分析测定方面不断发展与普及外,在环境有机污染物检测、食品安全、农药残留、化妆品禁用成分研究等方面的应用也得到了广泛开展。 近年来,由于农药的大量使用引起的食品安全问题已被人们广泛的认识、关注和重视。人们食用了受到农药严重污染的蔬菜水果,而造成人体急性中毒或者慢性中毒的事件屡有发生。为保证食品的质量,世界卫生组织和世界各国制订了严格的限量标准,与此同时,许多国家也借此施行技术壁垒,使得农药残留问题不仅是影响人的身体健康,而且也严重影响到国家的对外贸易。 由于各类食品组成成分复杂,不同农药品种的理化性质存在较大差异,并且近年来高效、低毒、低残留农药品种不断涌现,给农药残留检测技术提出了更高的要求。发展快速、可靠、灵敏和实用的农药残留分析技术无疑是控制农药残留、保证食品安全和避免国际间有关贸易争端的基础。目前,我国农药残留限量标准制定工作滞后,残留监测体系不健全,残留检测能力有限、覆盖面窄。因此,我国应该根据自己的技术条件及农产品市场制定相应的多残留分析方法。 食品中的农药残留污染影响着人民生活质量的提高和食品贸易的顺利进行。日常食用的果蔬施用的农药种类繁多,常见的农药如有机磷类农药、氨基甲酸酯类农药、菊酯类农药和除草剂,抑菌剂等。由于果蔬中往往同时残留不同种类的农药,这对多残留同时检测条件提出很高要求。由于气相色谱-质谱联用( GC

四极杆质量分析器原理

四极杆质量分析器原理 Bio-Mass Spectrometry R&D Lab MSKB(质谱知识库) 1.四极杆是什么? 四极杆是四极杆质谱仪的核心,全称是四极杆质量分析器——Quadrupole Mass Filter/Analyzer(QMF、QMA)。它是由四根精密加工的电极杆以及分别施加于x、y方向的两组高压高频射频组成的电场分析器。四根电极可以是双曲面也可以是圆柱型的电极;高压高频信号提供了离子在分析器中运动的辅助能量,这一能量是选择性的——只有符合一定数学条件的离子才能够不被无限制的加速,从而安全的通过四极杆分析器。 2.四极杆技术精要 四极杆是一个古老的技术。早期1950年代的时候,德国物理学家Wolfgang Paul申请的专利944,900 (1956)指出四个双曲面围成的电场可以筛选离子。双曲线的渐近线处于45度的位置,电极的外形沿着x轴和y轴对称,四个电极的形状完全一致;高压高频射频信号分别加载在水平和竖直的两对电极上,信号的幅度相同,相位相差180度,即反相。无线延伸的双曲线四个电极的内部电势是很容易计算的: 在每一个瞬间,四极杆内每一点的电势可以计算为: 这是一个马鞍面的电场: 射频电压伴随着时间的改变,四极杆电场的强度和相位在发生着变化:

U是四极杆电极上的最大直流电压,而V是电极上的最大射频交流电压。离子就在这一变化的电场中运动。 这个电场的特点是: 1.沿着x和y轴对称。 2.等电势面是一个马鞍面。 3.(0,0)点电势为0V,而且是等电势马鞍面的鞍点。 4.带电粒子在其中受到的x方向的作用力与粒子和x轴的距离成正比。 第四点是非常重要的性质,这表明四极杆内部的电场在x或者y的方向具有像弹簧一样回复力,可以拴住离子的运动范围。 3.四极杆的加工技术 由于实际试验中不可能使用无限大、无限长的电极,所以通常我们取四个电 极内接圆半径r 0的2倍加工,并且长度一般在r 的50倍左右(这样四个杆子之 间的空隙视角仅有1度)。 HP公司早期的合金双曲面四极杆(HP5970 GCMS) 目前,安捷伦公司的1997年以后的四极杆质谱仪均采用了石英镀金双曲面的四极杆;Finnigan公司的TSQ质谱中也采用了不锈钢的双曲面四极杆。在我国,中科科仪(KYKY)的四极杆气体分析器也采用了石英镀钼的双曲面四极杆,其性能相当于早期HP公司的产品,但是精度略差一些。 用于制造四极杆的国产金属钼杆胚料(四川)

稳定同位素比例质谱仪(IRMS)的原理和应用

稳定同位素比例质谱仪(IRMS)的原理和应用 祁彪,崔杰华 同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的,同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础。当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面,并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等。稳定同位素技术的出现加深了生态学家对生态系统过程的进一步了解,使生态学家可以探讨一些其它方法无法研究的问题。与其它技术相比,稳定同位素技术的优点在于使得这些生态和环境科学问题的研究能够定量化并且是在没有干扰(如没有放射性同位素的环境危害)的情况下进行。有些问题还只能通过利用稳定同位素技术来解决。现在,有许多农业研究机构和大学,已经开始使用高精度同位素质谱计从事合理用肥、果实营养、固氮分析、农药毒性、家畜气候对作物的影响以及食品质量控制等多方面的研究工作。与原子能和地质研究工作相比较,在农业和食品方面应用同位素方法从事科研和检测工作,正处于方兴未艾阶段,随着人类社会发展,对农业的要求越来越高,今后大力开展和普及用现代化方法研究农业增产、改善果实质量以及进行食品质量控制检测的工作前途无限广阔。 一、有关同位素的基本概念 1、同位素(Isotope) 由于原子核所含有的中子数不同,具有相同质子数的原子具有不同的质量,这些原子被称为同位素。例如,碳的3个主要同位素分别为12C、13C和14C,它们都有6个质子和6个电子,但中子数则分别为6、7和8。 2、稳定同位素(Stable isotope) 同位素可分为两大类:放射性同位素(radioactive isotope)和稳定同位素(stable isotope)。 凡能自发地放出粒子并衰变为另一种同位素者为放射性同位素。 无可测放射性的同位素是稳定同位素。其中一部分是放射性同位素衰变的最终稳定产物。例如206Pb 和87Sr等。另一大部分是天然的稳定同位素,即自核合成以来就保持稳定的同位素,例如12C和13C、18O 和16O等。与质子相比,含有太多或太少中子均会导致同位素的不稳定性,如14C。这些不稳定的“放射性同位素”将会衰变成稳定同位素。 3、同位素丰度(Isotope abundance) ①绝对丰度:指某一同位素在所有各种稳定同位素总量中的相对份额,常以该同位素与1H(取1H =1012)或28Si(28Si=106)的比值表示。这种丰度一般是由太阳光谱和陨石的实测结果给出元素组成,结合各元素的同位素组成计算的。 ②相对丰度:指同一元素各同位素的相对含量。例如12C=98.892%,13C=1.108%。大多数元素由两种或两种以上同位素组成,少数元素为单同位素元素,例如19F=100%。 4、R值和δ值 ①一般定义同位素比值R为某一元素的重同位素原子丰度与轻同位素原子丰度之比. 例如D/H、13C/12C、34S/32S等,由于轻元素在自然界中轻同位素的相对丰度很高,而重同位素的相对丰度都很低,R值就很低且冗长繁琐不便于比较,故在实际工作中通常采用样品的δ值来表示样品的同位素成分。 ②样品(sq)的同位素比值Rsq与一标准物质(st)的同位素比值(Rst)比较,比较结果称为样品的δ值。其定义为: δ(‰)=(Rsq/Rst -1)×1000 即样品的同位素比值相对于标准物质同位素比值的千分差。 5、同位素标准(Isotope standard) δ值的大小显然与所采用的标准有关,所以在作同位素分析时首先要选择合适的标准,不同的样品间的比较也必须采用同一标准才有意义。对同位素标准物质的一般要求是:

氦质谱检漏仪基本原理简介

氦质谱检漏仪基本原理简介 氦质谱检漏仪是用氦气为示漏气体的专门用于检漏的仪器,它具有性能稳定、灵敏度高的特点。是真空检漏技术中灵敏度最高,用得最普遍的检漏仪器。 氦质谱检漏仪是磁偏转型的质谱分析计。单级磁偏转型仪器灵敏度为lO-9~10-12Pam3/s,广泛地用于各种真空系统及零部件的检漏。双级串联磁偏转型仪器与单级磁偏转型仪器相比较,本底噪声显著减小.其灵敏度可达10-14~10-15Pam3/s,适用于超高真空系统、零部件及元器件的检漏。逆流氦质谱检漏仪改变了常规型仪器的结构布局,被检件置于检漏仪主抽泵的前级部位,因此具有可在高压力下检漏、不用液氮及质谱室污染小等特点.适用于大漏率、真空卫生较差的真空系统的检漏,其灵敏度可达10-12Pam3/s。 (1)工作原理与结构 氦质谱检漏仪由离子源、分析器、收集器、冷阴极电离规组成的质谱室和抽气系统及电气部分等组成。 ①单级磁偏转型氦质谱检漏仪 现以HZJ—l型仪器为例.介绍单级磁偏转型氦质谱检漏仪。 在质谱室内有:由灯丝、离化室、离子加速极组成离子源;由外加均匀磁场、挡板及出口缝隙组成分析器;由抑制栅、收集极及高阻组成收集器;第一级放大静电计管和冷阴极电离规。。 在离化室N内,气体电离成正离子,在电场作用下离子聚焦成束。并在加速电压作用下以一定的速度经过加速极S1的缝隙进入分析器。在均匀磁场的作用下,具有一定速度的离子将按圆形轨迹运动,其偏转半径可计算。 可见,当B和U为定值时,不同质荷比me-1的离子束的偏转半径R不同。仪器的B和R 是固定的,调节加速电压U使氦离子束恰好通过出口缝隙S2,到达收集器D,形成离子流并由放大器放大。使其由输出表和音响指示反映出来;而不同于氦质荷比的离子束[(me-1)1(me-1)3]因其偏转半径与仪器的R值不同无法通过出口缝隙S2,所以被分离出来。(me-1)2=4,即He+的质荷比,除He+之外,C卅很少,可忽略。 ②双级串联磁偏转型氦质谱检漏仪 由于两次分析,减少了非氦离子到达收集器的机率。并且,如在两个分析器的中间,即图

质谱原理简介

质谱原理简介: 质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的的一种分析方法。以检测器检测到的离子信号强度为纵坐标,离子质荷比为横坐标所作的条状图就是我们常见的质谱图。 常见术语: 质荷比: 离子质量(以相对原子量单位计)与它所带电荷(以电子电量为单位计)的比值,写作m/Z. 峰: 质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰. 离子丰度: 检测器检测到的离子信号强度. 基峰: 在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰称作基峰. 总离子流图;质量色谱图;准分子离子;碎片离子;多电荷离子;同位素离子 总离子流图: 在选定的质量范围内,所有离子强度的总和对时间或扫描次数所作的图,也称TIC图. 质量色谱图 指定某一质量(或质荷比)的离子其强度对时间所作的图. 利用质量色谱图来确定特征离子,在复杂混合物分析及痕量分析时是LC/MS测定中最有用的方式。当样品浓度很低时LC/MS的TIC上往

往看不到峰,此时,根据得到的分子量信息,输入M+1或M+23等数值,观察提取离子的质量色谱图,检验直接进样得到的信息是否在LC/MS上都能反映出来,确定LC条件是否合适,以后进行MRM等其他扫描方式的测定时可作为参考。 1.0 指与分子存在简单关系的离子,通过它可以确定分子量.液质中最常见的准分子离子峰是[M+H]+ 或[M-H]- . 在ESI中, 往往生成质量大于分子量的离子如 M+1,M+23,M+39,M+18......称准分子离子,表示为:[M+H]+,[M+Na]+等碎片离子: 准分子离子经过一级或多级裂解生成的产物离子. 碎片峰的数目及其丰度则与分子结构有关,数目多表示该分子较容易断裂,丰度高的碎片峰表示该离子较稳定,也表示分子比较容易断裂生成该离子。 Ephedrine, MW = 165 多电荷离子: 指带有2个或更多电荷的离子,常见于蛋白质或多肽等离子.有机质谱中,单电荷离子是绝大多数,只有那些不容易碎裂的基团或分子结构-如共轭体系结构-才会形成多电荷离子.它的存在说明样品是较稳定的.采用电喷雾的离子化技术, 可产生带很多电荷的离子,最后经计算机自动换算成单质/荷

质谱仪简介

质谱仪简介 质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/z大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。 ?用法分离和检测不同同位素的仪器。仪器的主要装置放在真空中。将物质气化、电离成离子束,经电压加速和聚焦,然后通过磁场电场区,不同质量的离子受到磁场电场的偏转不同,聚焦在不同的位置,从而获得不同同位素的质量谱。质谱方法最早于1913年由J.J.汤姆孙确定,以后经 F.W.阿斯顿等人改进完善。现代质谱仪经过不断改进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离。质谱仪的性能指标是它的分辨率,如果质谱仪恰能分辨质量m和 m+Δm,分辨率定义为m/Δm。现代质谱仪的分辨率达105 ~106 量级,可测量原子质量精确到小数点后7位数字。质谱仪最重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当 量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的

质谱技术原理与方法简介

质谱技术原理与方法 质谱方法(Mass Spectroscope,MS)是通过正确测定蛋白质分子的质量而进行蛋白质分子鉴定、蛋白质分子的修饰和蛋白质分子相互作用的研究。质谱仪通过测定离子化生物分子的质荷比便可得到相关分子的质量。但长期以来,质谱方法仅限于小分子和中等分子的研究,因为要将质谱应用于生物大分子需要将之制备成气相带电分子,然后在真空中物理分解成离子。但如何使蛋白分子经受住离子化过程转成气相带电的离子而又不丧失其结构形状是个难题。20世纪70年代,解吸技术的出现成功地将蛋白分子转化成气相离子。尔后快原子轰击与其紧密相关的溶液基质二次离子质谱法使得具有极性的、热不稳定的蛋白分子可经受住电离过程。但这些方法仅限于10kD以下蛋白分子的研究。80年代电喷雾电离(ESI)和软激光解吸(SLD)电离技术的发展则使得质谱方法应用于高分子量蛋白分子的研究。 电喷雾电离(ESI)原理可按电荷残留模型予以描述,带电液滴蒸发,液滴变小,液滴表面相斥的静电荷密度增大。当液滴蒸发到某一程度,液滴表面的库仑斥力使液滴爆炸。产生的小带电液滴继续此过程。随着液滴的水分子逐渐蒸发,就可获得自由徘徊的质子化和去质子化的蛋白分子。针对电喷雾电离所产生的多电荷状态,Fenn将多电荷状态理解为对分子质量进行多次独立的测量,并基于联立方程解的平均方法,获得对分子质量的正确估量,解决了多电荷离子信息的问题,使蛋白分子质量测量精度获得极大的提高,并于1988年首次成功地测量了分子量为40 kD的蛋白质分子,精确度达到99.99%。 软激光解吸(SLD)是指从激光脉冲中获得能量后,样品分子以完整的低电荷分子离子释放,然后由电场加速。运用激光解吸电离蛋白分子时,激光的能量和波长、化学/物理基质的吸收和热传递特性,与基质中分析物的分子结构之间需要作合理的选择调配。Tanaka选用了低能量氮激光和含有胶状颗粒的甘油作基质,成功地测定了高分子量的糜蛋白酶原、梭肤酶-A以及细胞色素。由于Tanaka成功的开创性工作,SLD技术迅速发展。目前占主导的方法是基质辅助激

质量分析器的种类和原理

1.单聚焦质量分析器 单聚焦质量分析器其主要部件为一个一定半径的圆形管道,在其垂直方向上装有扇形磁铁,产生均匀、稳定磁场,从离子源射入的离子束在磁场作用下,由直线运动变成弧形运动。不同m/z的离子,运动曲线半径R不同,被质量分析器分开。由于出射狭缝和离子检测器的位置固定,即离子弧形运动的曲线半径R 是固定的,故一般采用连续改变加速电压或磁场强度,使不同m/z的离子依次通过出射狭缝,以半径为R的弧形运动方式到达离子检测器,使离子从时间上被分开。 由式若固定加速电压U,连续改变磁场强度B,称为磁场扫描,则 ;若固定磁场强度B,连续改变加速电压U,称为电场扫描,则。无论磁场扫描或电场扫描,凡m/z相同的离子均能汇聚成为离子束,即方向聚焦。由于提高加速电压U仪器的分辨率得到提高,因而宜采用尽可能高的加速电压。当取U为定值时,通过磁场扫描,顺次记录下离子的m/z和相对强度,得到质谱图,单聚焦质量分析器结构简单,操作方便,但分辨率低。 2.双聚焦质量分析器 在单聚焦质量分析器中,离子源产生的离子由于在被加速初始能量不同,即速度不同,即使质荷比相同的离子,最后不能全部聚焦在检测器上,致使仪器分辨率不高。为了提高分辨率,通常采用双聚焦质量分析器,即在磁分析器之前加一个扇形电场。离子垂直进入扇形电场,受到与速度垂直方向的作用,改作圆周运动,当离子所受到的电场力与离子运动的离心力相平衡时,离子运动发生偏转的半径R与其质荷比m/z、运动速度v和静电场的电场强度E有下列关系: 。由式可以看出,当电场强度一定时,R取决于离子的速度或质荷比。因此,扇形电场是将质量相同而速度不同的离子分离聚焦,使得速度不合适的离子无法进入到进入磁场的狭缝中,即具有速度分离聚焦的作用。然后,经过狭缝进入磁分析器,再进行m/z方向聚焦。调节磁场强度(扫场),可使不同的离子束按质荷比顺序通过出口狭缝进入检测器。这种同时实现速度和方向双聚焦的分析器,称为双聚焦分析器。 3.四级杆滤质器 四极滤质器是由四根平行的圆柱形金属极杆组成,相对的极杆被对角地连接起来,构成两组电极。在两电极间加有数值相等方向相反的直流电压U 和射频 de 。四根极杆内所包围的空间便产生双曲线形电场。从离子源入射的交流电压U rf 加速离子穿过四极杆双曲型电场中,会受到电场作用,只有选定的m/z离子以限定的频率稳定地通过四极滤质器,其它离子则碰到极杆上被吸滤掉,不能通过四极杆滤质器,即达到"滤质"的作用。碎片离子的共振频率与四支电极的频率相同时,才可通过电极孔隙到达检测器,改变扫描频率可使不同质荷比的离子通过。实际上在一定条件下,被检测离子(m/z)与电压呈线性关系。因此,改变直流和射频交流电压可达到质量扫描的目的,这就是四极滤质器的工作原理。由于四极滤质器结构紧凑,体积小,扫描速度快,适用于色谱-质谱联用仪器。 4.离子阱 由两个端盖电极和位于它们之间的类似四极杆的环电极构成。端盖电极施加直流电压或接地,环电极施加射频电压(rf),通过施加适当电压就可以形成一个离子阱。根据rf电压的大小,离子阱就可捕捉某一质量范围的离子。离子阱

质谱仪的简介和使用方法

质谱仪的简介和使用方法 姓名:xxx 专业:生物科学学号:xxxxxxx 摘要:质谱仪又称质谱计。[1]分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。 关键词:质谱仪;检测技术;简介;方法 一、前言:质谱法(简称质谱)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中的通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱和光谱、核磁共振等方法是并列关系,目前很少有交叉领域;但实际上,质谱与经典谱学方法之间的交叉是应该引起重视的研究领域。质谱仪器通常由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器等部分组成,[2]本文按照这些部分对质谱仪器进行简要介绍,并对其性能进行评述,指出了质谱仪器的发展方向及其在基础科学研究、国防、航天以及其他诸多领域的重要意义。 二、当前国内外发展现状:质谱仪经过数十年的发展,技术与性能不断增强,应用也日趋广泛,越来越多的检测标准与检测方法采用了质谱法,[3]质谱仪逐渐由高高在上的“少数派”、“贵族化”仪器,发展成为一种主流的常规分析测试仪器。实际上,这几十年来我国在质谱方面的研究生产并非真的是一片空白,上个世纪六十年代,北京分析仪器厂曾经研制成功中国最早的同位素质谱计;在上个世纪七十年代,北京分析仪器厂和北京科学仪器厂也分别自主研发了气质联用仪,使我国成为美国之外第二个能研发生产质谱仪的国家;改革开放以后,北京分析仪器厂和北京科学仪器厂也曾经分别从惠普和岛津引进技术组装质谱仪。但由于种种原因,我国在质谱仪方面的研发生产一再被割裂和中断,这些前辈们的研究成果都变成了孤立的,无法延续下来,仅是昙花一现。而在此后,质谱的相关技术如质量分析器等有了长足的进步,差距逐渐被拉大到难以想象的地步。形

浅谈质谱技术及其应用

浅谈质谱技术及其应用摘要:质谱分析灵敏度高,分析速度快,被广泛应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑事科学技术,生命科学,材料科学等各个领域。本文对质谱仪原理进行了介绍,并叙述了质谱仪的发展过程,对质谱仪技术在各个领域的应用进行了综述,并对其发展提出了展望。 关键词:质谱仪应用发展 1 质谱技术 质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱法在一次分析中可提供丰富的结构信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。 1.1质谱原理 质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。1.2 质谱技术的发展 1910年,英国剑桥卡文迪许实验室的汤姆逊研制出第一台现代意义上的质谱仪器。这台质谱仪的诞生,标志着科学研究的一个新领域一质谱学的开创。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为此荣获1922年诺贝尔化学奖。1934年诞生的双聚焦质谱仪是质谱学发展的又一个里程碑。在此期间创立的离子光学理论为仪器的研制提供了理论依据。双聚焦仪器大大提高了仪器的分辨率,为精确原子量测定奠定了基础。

气相色谱-质谱联用-原理和应用介绍

气相色谱法-质谱联用 气相色谱法–质谱法联用(英语:Gas chromatography–mass spectrometry,简称气质联用,英文缩写GC-MS)是一种结合气相色谱和质谱的特性,在试样中鉴别不同物质的方法。GC-MS的使用包括药物检测(主要用于监督药物的滥用)、火灾调查、环境分析、爆炸调查和未知样品的测定。GC-MS也用于为保障机场安全测定行李和人体中的物质。另外,GC-MS 还可以用于识别物质中以前认为在未被识别前就已经蜕变了的痕量元素。 GC-MS已经被广泛地誉为司法学物质鉴定的金标方法,因为它被用于进行“专一性测试”。所谓“专一性测试”就是能十分肯定地在一个给定的试样中识别出某个物质的实际存在。而非专一性测试则只能指出试样中有哪类物质存在。尽管非专一性测试能够用统计的方法提示该物质具体是那种物质,但存在识别上的正偏差。 目录 1 历史 2 仪器设备 2.1 GC-MS吹扫和捕集 2.2 质谱检测器的类型 3 分析 3.1 MS全程扫描 3.2 选择的离子检测 3.3 离子化类型 3.3.1 电子离子化 3.3.2 化学离子化 3.4 GC-串联MS 4 应用 4.1 环境检测和清洁 4.2 刑事鉴识 4.3 执法方面的应用

4.4 运动反兴奋剂分析 4.5 社会安全 4.6 食品、饮料和香水分析 4.7 天体化学 4.8 医药 5 参考文献 6 参考书目 7 外部链接 历史用质谱仪作为气相色谱的检测器是上个世纪50年代期间由Roland Gohlke和Fred McLafferty首先开发的。当时所使用的敏感的质谱仪体积庞大、容易损坏只能作为固定的实验室装置使用。 价格适中且小型化的电脑的开发为这一仪器使用的简单化提供了帮助,并且,大大地改善了分析样品所花的时间。1964年,美国电子联合公司(Electronic Associates, Inc. 简称EAI)-美国模拟计算机供应商的先驱在开始开发电脑控制的四极杆质谱仪Robert E. Finnigan的指导下[3]开始开发电脑控制的四极杆质谱仪。到了1966年,Finnigan和Mike Uthe的EAI分部合作售出500多台四极杆残留气体分析仪。1967年,Finnigan仪器公司the (Finnigan Instrument Corporation,简称FIC)组建就绪,1968年初就给斯坦福大学和普渡大学发送了第一台GC/MS的最早雏型。FIC最后重新命名为菲尼根公司(Finnigan Corporation)并且继续持世界GC/MS系统研发、生产之牛耳。 1966年,当时最尖端的高速GC-MS (the top-of-the-line high-speed GC-MS units)单元在不到90秒的时间里,完成了火灾助燃物的分析,然而,如果使用第一代GC-MS至少需要16分钟。到2000年使用四极杆技术的电脑化的GC/MS仪器已经化学研究和有机物分析的必不可少的仪器。今天电脑化的GC/MS仪器被广泛地用在水、空气、土壤等的环境检测中;同时也用于农业调控、食品安全、以及医药产品的发现和生产中。 气质联用色谱是由两个主要部分组成:即气相色谱部分和质谱部分。气相色谱使用毛细管柱,其关键参数是柱的尺寸(长度、直径、液膜厚度)以及固定相性质(例如,5%苯基