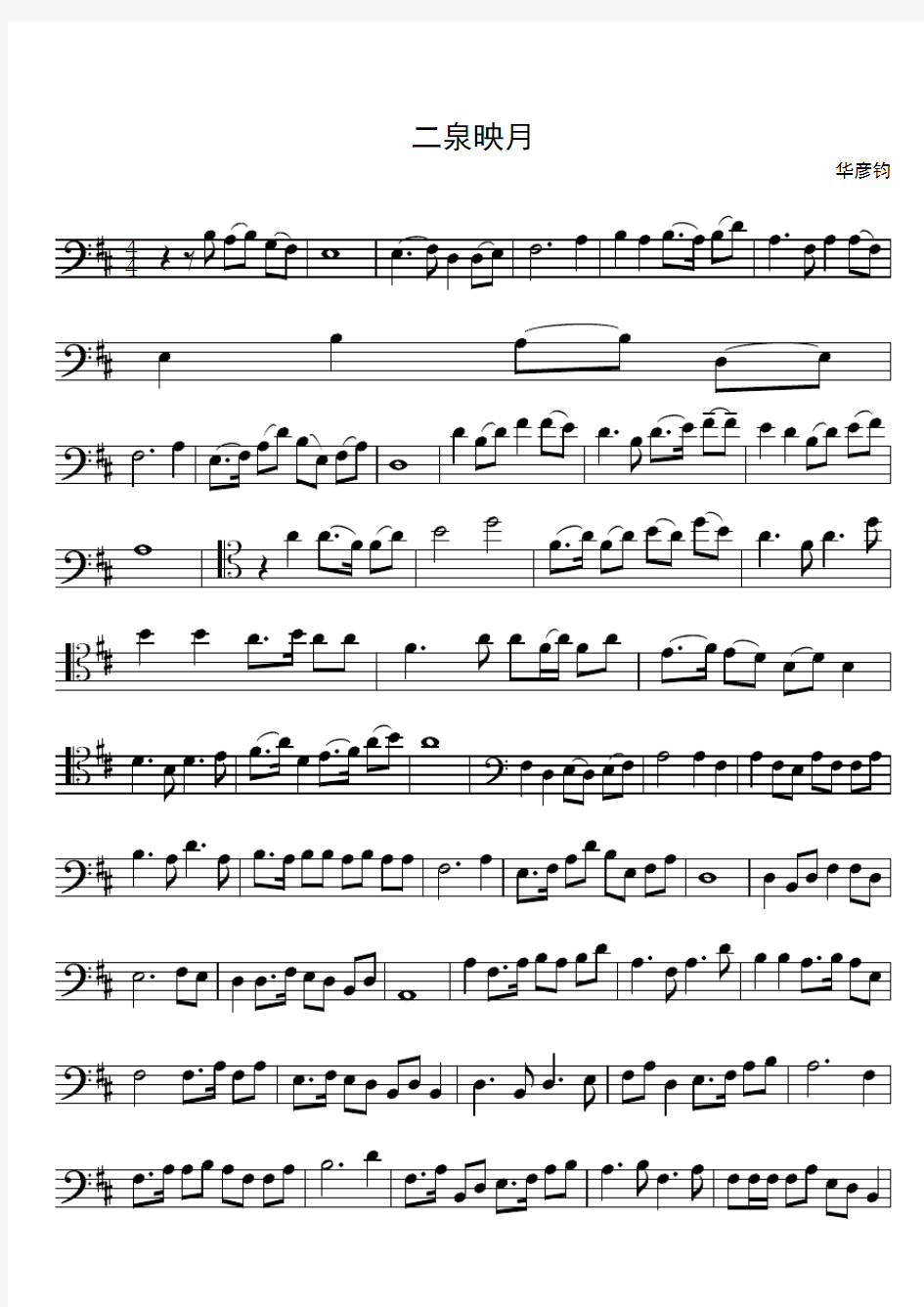

二泉映月大提琴谱

二泉映月

华彦钧

4

4

二泉映月二胡谱

二泉映月二胡谱 一起来看看下面为你带来的“二泉映月二胡谱吧,这其中也许就有你需要的。 《二泉映月》作品介绍作品于20世纪50年代初由音乐家杨荫浏先生根据阿炳的演奏,录音记谱整理,灌制成唱片后很快风靡全国。 这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感,作品展示了独特的民间演奏技巧与风格,以及无与伦比的深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力,它拓宽了二胡艺术的表现力,曾获“20世纪华人音乐经典作品奖。 《二泉映月》是中国民族音乐文化宝库中一首享誉海内外的优秀作品,是中国民间器乐创作曲目中的瑰宝之一。 《二泉映月》音乐赏析江苏无锡惠山下的泉水,世称“天下第二泉。 “二泉映月不仅将人引入夜阑人静、泉清月冷的意境之中还令人感动,听毕全曲,更犹如见其人—一个刚直顽强的盲艺人在向人们倾吐他坎坷一生的经历。 继长小的引子之后,旋律由商音上行至角,随后在征、角音上稍作停留,以宫音作结,呈微波形的旋律线,恰似作者端坐泉边沉思往事(片段1)。 第二乐句只有两个小节,在全曲中共出现六次。 它从第一乐句尾音的高八度音上开始。 围绕宫音上下回旋,打破了前面的沉静,开始昂扬起来,流露出

作者无限感慨之情(片段2)。 进入第三句时,旋律在高音区上流动,并出现了新的节奏因素,旋律柔中带刚,情绪更为激动。 主题从开始时的平静深沉逐渐转为激动昂扬,深刻地揭示了作者内心的生活感受和顽强自傲的生活意志。 他在演奏中绰注的经常运用,使音乐略带几分悲恻的情绪,这是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的感情流露。 全曲将主题变奏五次,随着音乐的陈述、引伸和展开,所表达的情感得到更加充分的抒发。 其变奏手法,主要是通过句幅的扩充和减缩,并结合旋律活动音区的上升和下降,以表现音乐的发展和迂回前进。 它的多次变奏不是表现相对比的不同音乐情绪,而是为了深化主题,所以乐曲塑造的音乐形象是较单一集中的。 全曲速度变化不大,但其力度变化幅度大,从pp至ff。 每逢演奏长于四分音符的乐音时,用弓轻重有变,忽强忽弱,音乐时起时伏,扣人心弦。 阿炳经常在无锡二泉边拉琴,创作此曲时已双目失明,据阿炳的亲友和邻居们回忆,阿炳卖艺一天仍不得温饱,深夜回归小巷之际,常拉此曲,凄切哀怨,尤为动人。 阿炳的朋友陆墟曾这样描写过阿炳拉奏《二泉映月》时的情景:“大雪像鹅毛似的飘下来,对门的公园,被碎石乱玉,堆得面目全非。

初学五线谱

首先,五线谱是由三个主要的部分组成的:音符、谱号、谱表。 第一节谱表 现在我们首先来介绍一下谱表: 用来记写音符高低的表格,就叫做“谱表”。 五线谱,顾名思义是由五条线组成的。的确,是由五条平行的“横线”和四条平行的“间”组成的。这就是五线谱的谱表。它们的顺序是由下往上数的。 最下面第一条线叫做“第一线”,往上数第二条线叫“第二线”,再往上数是“第三线”、“第四线”,最上面一条线是“第五线”。 由于音符非常多,所以“线”与线之间的缝隙也绝对不能浪费的,也就是“线”与“线”之间的地方叫做“间”。这些间也是自下往上数的。同“线”一样。最下面的一间叫做“第一间”。往上数是第二间、第三间、第四间。下面请看谱例: 每一条线和每一个间都代表着一个音的高度。 然而这五条“线”和四个“间”还不够表达我们的情感心声,如果还有更高的音或者更低的音出现怎么办呢?于是就产生了更多的“线”和“间”。 这些临时多出来的“线”和“间”叫做“上加线”和“下加线”。上面多出来的线叫做“上加线”,上面多出来的“间”叫做“上加间”。下面多出来的“线”和“间”叫做“下加线”和“下加间”。这些“线”和“间”向上下两边呈放射形。“上加线”和“上加间”是自下而上,往上数的,分别叫做“上加一间”、“上加一线”、“上加二间”、“上加二线”、“上加三间”、“上加三线”…………以此类推。 在五条线下面加出的线是从上面向下数的(与上加线相反)。分别称作“下加第一间”、“下加第一线”、“下加第二间”、“下加第二线”……也是以此类推。(如下图) 这里面有一个需要注意的有两点: 1、“上加线”和“下加线”根据音符只需要画一条短线,不需要很长。够表示音符就可以了。(如下图) 2、在表示“上加间”和“下加间”的时候,不需要再把这个音符上面或下面的线画出来了。(如下图)

浅析二胡曲《二泉映月》及其独特的演奏技法111

龙岩学院艺术系 毕业论文 论文题目:浅析二胡曲《二泉映月》及其独特 的演奏技法 专业音乐学 姓名曾祥彬学号2008101131 指导教师王聪生职称副教授 二零一二年三月三十日

浅析二胡曲《二泉映月》及其独特的演奏技法 曾祥彬 【摘要】:二胡曲《二泉映月》是一首耳熟能详、影响极广的音乐作品。它是产生于我国著名民间艺术家阿炳在长期的实践中创造出的。《二泉映月》产生、发展、演变至今已成为二胡曲的典范之作。本文试图分析《二泉映月》创作特征与艺术特色,介绍本人在演奏二胡《二泉映月》的一些技法要点,浅论了作品所应该演奏出的具有阿炳精神的音乐风格,阐明了此首作品能撼动着千百万人心弦的关键所在。 【关键词】独特激昂演奏技巧 一. 阿炳与《二泉映月》 中国音乐史上有一位重要的民间音乐家—华彦钧小名阿炳(1893—1950)。阿炳身世遭遇是十分不幸的。他幼年出家做道士,青年时当过吹鼓手,中年时害眼疾无钱医治而终身失明,至此流落街头,靠着卖艺糊口。他在黑暗和贫困中挣扎了几十年,尝尽了人世间的辛酸。在饥寒交迫中度日,面对恶势力的欺凌和威胁,他从不卑躬屈节,而总是与之抗争,对之声讨。在音乐艺术上,他总是广取博采,勤学不辍,深深植根于民族民间的音乐土壤,从而使自己的吹拉弹唱无所不精,创作上也有所建树。由于上述种种情况,使阿炳的乐曲和琴音民族风格浓郁,并且很自然的带有一种忧郁愤懑的情调和拧折不弯的大丈夫气概。这些,也许就是《二泉映月》所以能广为流传,经久不衰的原因,也正是这首乐曲感人的魅力所在。《二泉映月》自问世以来流传至今。在中国社会各阶层的男女老少中几乎是无人不知,无人不爱;在国外也有广泛的影响。著名日本指挥家小泽征尔曾在北京听二胡演奏家姜建华演奏《二泉映月》,聆听中,顿生断肠之感,不禁黯然泪下。 新中国成立后,由中央音乐学院音乐研究所派出音乐史家杨荫浏、曹安和等同志去无锡对阿炳的音乐作品进行了录音、记谱、整理,并由有关部门出版、广播。在匆忙中录下了他所演奏的《二泉映月》《听松》《大浪淘沙》《昭君出塞》等六首乐曲。他还答应半年后继续录制二三百首二胡曲。可是,由于他长期遭受旧社会的折磨,竟于当年12月4日吐血去世了。阿炳之死以及他数百首乐曲的失传,不能不说是中国音乐史上永远无法弥补的一大损失。

二泉映月

二泉映月 教学目标 ⒈能通过欣赏《二泉映月》,联系课文内容,理解文中描写音乐和由琴声联想表达乐曲丰富内涵的语句的意思。 ⒉感受阿炳创作不朽名曲《二泉映月》的艰辛,学习他热爱生活、热爱音乐、追求美好理想、敢于同命运抗争的精神。 ⒊能正确、流利、有感情地朗读课文,通过有感情朗读表达乐曲的情感。 教学过程 一、导入新课 ⒈播放录音,创设情境。 又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历。渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊…… 听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。 ⒉播放二胡曲《二泉映月》。 ⒊你从音乐中仿佛听到了什么,或看到了什么,感到了什么,能用一句话简单地说说吗? (音乐委婉连绵,夜深人静,泉清月冷,阿炳仿佛正坐在二泉边沉思往事; 琴声凄凉,好像看到了阿炳流落街头、卖艺度日的身影,似乎看到了阿炳在愤怒质问:人世间为什么有这么多的不平? 仿佛感受到了阿炳的刚直顽强和对幸福生活的向往……) ⒋阿炳用心创作音乐,我们用心领悟音乐,所以感受都很准确。我相信大家一定能找到集中体现这首名曲内容和意境的自然段,能吗?(能)那我们就来找一找,找出来后认真读一读,并结合《语文补充阅读》中这篇课文的助读部分去仔细体味它的丰富内涵好吗? 二、中心突破,精读第5自然段 ⒈自由读,找出表现阿炳演奏二胡时的动作的语句,用“-——”画出;找出描写琴声变化的语句,用“══”画出;找出琴声所表达的丰富内涵的语句,用“~~”画出。 ⒉小组讨论,说说自己对所画语句的理解,并把自己最受感动的句子,有感情地朗读给别人听听,同时仔细听听别人对这些句子的理解。 ⒊交流表现写阿炳演奏二胡动作的语句。 ⑴出示: 他(阿炳)禁上住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀,倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。 ⑵说说你对这两句话的理解。 (可以看出阿炳抒发情怀的急切和全身心投入创作的状态。) 你是从哪些关键词语看出来的? (禁不住、不停地滑动、流泻) ⑶“倾吐”是什么意思?谁能联系上下文说说你的理解。 (“倾吐”即“倾诉”) ⑷阿炳要“倾吐”什么?他是通过什么来“倾吐”的? 倾吐 [板书:琴声————————→情怀] ⑸谁来有感情地朗读这两句话。

二泉映月(阿炳原音)

E-mail文化传播网https://www.360docs.net/doc/c2182936.html,

请注意!你现在听到的乐曲,是瞎子阿炳珍贵的历史原声录音——《二泉映月》……

1893年9月19日,著名民间音乐家华彦钧在无锡出生。一曲《二泉映月》不仅让中国也让世界认识和记住了阿炳(华彦钧)的名字。 1950年夏天,中央音乐学院的音乐学家杨荫浏与曹安和携带着一台进口的钢丝录音机来到无锡,找到了当地有名的民间艺人——“瞎子阿炳”,要为他的演奏录音。当两位专家说明来意后,阿炳回答说:“我已经有两年不演奏乐器,我的技术荒疏了,我的乐器一件也不能用了。”据传,两年前曾有老鼠咬断了阿炳的琴弦,作为盲人生活在黑暗中的阿炳认为是“上天”对他的惩罚,即放弃了演奏。杨荫浏先生听说后立刻为阿炳购买了二胡和琵琶,与曹安和一起好言相劝,阿炳终于同意了演奏。他说:“我荒疏得太久了,让我在家里练上三天再演奏吧。”三天后,两位专家在匆忙中录下了他所弹奏的《二泉映月》《听松》《大浪淘沙》《昭君出塞》等六首乐曲。他还答应半年后继续录制二三百首二胡曲。

第二年,杨、曹两位专家再次到无锡拜访阿炳的时候,这位饱经沧桑的艺人已经去世。 长期遭受旧社会的折磨,阿炳于当年12月4日吐血 去世了(享年57岁)。阿炳之死以及他数百首乐曲的失传,不能不说是中国音乐史上永远无法弥补的一大损失。他留 下的六首乐曲也成了绝唱。 随着岁月的流逝,阿炳没有被人们所忘记,他的名字 已经由无锡传到了北京,传遍了全国,走向了世界。

阿炳是这位艺人的乳名,他的姓名“华彦钧”(1893-1950),是江苏省无锡东亭人,是当地“雷尊殿”一位道士——华清和的儿子。华清和擅长演奏二胡、三弦、琵琶等乐器;其中,以琵琶演奏最为精通。 华彦钧4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏;20岁时,父亲患病去世;21岁时患了眼病,35岁双目失明;因社会动乱、生活无着,道产卖空,他无法再做道士,只得流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难。

从《二泉映月》看二胡演奏特色

从《二泉映月》看二胡的演奏艺术 【摘要】:《二泉映月》这首曲子始终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的情感,阿炳通过他的这曲《二泉映月》向我们展示了二胡独特的民间演奏技巧与风格,以及无与伦比的深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力。下面就让我以自己的理解感悟拾起两弦琴音,用心聆听并揣摩阿炳与其二胡。 【关键词】:《二泉音乐》;二胡;演奏艺术 二胡,这一中国古老乐器,对我们年轻人的吸引力并不大,对我亦是如此。可我自从我在地铁站附近听到乞讨老人拉二胡之后,我便对二胡产生了一种特殊的情感。乞讨的老人站在寒风中一直在拉着二胡,可是路过的行人却视而不见,二胡似乎在诉说老人的疾苦,我们却以这样或那样的方式掩饰着麻木不仁。二胡吱吱呀呀拉出了中国千年凄凉…… 通过上网了解到:二胡是胡琴的一种,不同地区对其有不同称呼,如胡琴、南胡、翁子、胡胡等,他是我国最具代表性的名族拉弦乐器之一。二胡历史久远,普及广泛,直到现在也无确切的资料可以考证。现存的历史资料和考古证明,早在唐代,这种乐器的前身奚琴就已经在我国南北地区十分普及,奚琴是根据古代北方游牧名族奚人而得名。宋代奚琴在中原已广泛流行,该称嵇琴,其名根据嵇康所制而得。元代一胡琴命名的拉弦乐器已经出现并且对其有详细描述。明清以来,随着民间乐器、说唱、戏曲艺术的发展和繁荣,胡琴得到很大的发展,乐器制作也日趋规范成型。于是胡琴的种类越来越多,其家族日益庞大,相继出现二胡、京胡、板胡、坠胡、四胡等,演奏方法、技术日臻完善,达到与戏曲音乐珠联璧合的程度。1 从外表来看,二胡既没有小提琴的优美,也没有葫芦丝的精致,更没有钢琴的豪华,可他却有着自己独特的风格。二胡的构件由九个主要部分组成,构造比较简单,由琴筒、琴杆、琴皮、弦轴、琴弦、弓杆、千斤、琴码和弓毛等组成。虽然说我对于二胡的各个构造不甚了解,但我却听过由二胡拉出的《二泉映月》: 脍炙人口的二胡独奏曲《二泉映月》可谓家喻户晓,妇孺皆知。其作者阿炳亦是我们少数熟知的民族音乐家之一。阿炳是生活在最底层的人,他可谓是受尽了人间的苦难,所以我们听到的阿炳的琴声有着一种拉不完的怨与恨。《二泉映月》就像是他悲惨凄凉一生的真实1何洪禄编著:《中国音乐通史》第65、66、67页

二胡名曲《二泉映月》的作品鉴赏

二胡名曲《二泉映月》的作品鉴赏 2012级音乐文化学 41213153王莎莎 【摘要】:二泉映月是我国民间音乐家华彦钧创作的一首民族风格十分浓郁的二胡独奏曲, 也是作者苦难、曲折一生的写照; 作品旋律委婉流畅、意境深远, 表现了作者在旧社会饱尝辛酸的感受和对生活的热爱、憧憬, 具有强烈的感染力。本文从曲式结构、旋法特点、情感表现3个方面, 分析作品的艺术特征。 【关键词】:二泉映月; 华彦钧; 艺术特征 二胡名曲二泉映月的作者华彦钧(1893~ 1950) 又名阿炳, 江苏无锡人, 自幼随其父华清和学习各种民族乐器, 13 岁已学会琵琶、二胡、笛子等多种乐器, 18岁时已被公认为技艺杰出音乐人才。华清和死后, 华彦钧经常同民间艺人交往、交流、切磋, 不仅使演奏技能有了长足的进步, 同时更重要的是在这一时期他学习、接触和掌握了大量的不同风格的民族、民间音乐素材。这对他以后的音乐创作以及演奏风格的形成均产生了重要的影响。1928年他因眼疾双目失明, 被人称为瞎子阿炳。由于当时社会动荡, 又因家境贫寒而流落街头, 不得不以卖艺为生。在这一时期, 由于生活的流动性, 也为他汲取不同风格的民族、民间音乐提供了大量的、丰富的、新鲜的音乐素材。他的大部分音乐作品便是在这一时期写成的。阿炳一生创作了多首不同艺术形式的器乐曲。全国解放后, 党和政府曾计划录制他的作品, 但只录制了6首, 他即于1950 年病故。所以我们现在仅有他的这 6 首作品(二胡曲二泉映月、听送、寒春风曲,琵琶曲大浪淘沙、昭君出塞,龙船)的记录,阿炳的去世使其其它的作品失传,这成了我们永远的遗憾。在这仅存的6首作品中,以二泉映月最为著名。我们针对这首不朽作品的艺术特征作以下浅析。 一.曲式结构: 本曲由引子和6 个段落构成。它以一个音乐主题为基础, 在全曲中进行了5 次变化和发展, 这是我国民间音乐中最常见的变奏体曲式结构。具体结构是: 引子( 第一小节) + A( 主题a、b、c) + A1( a1、b、c1、c2) + A2( a1、a2、b、c1、c3、c4) + A3( a3、b1、c5、c6) + A4( a4、b1、c7、c8) + A5( a5、b1、c9) A 主题由3 个乐句组成。第1 乐句a 以引子的尾音为旋律的起点, 上行至角音, 然后相继在徵、角音上停留后, 全句在宫音上结束。第2句b, 只有两个小节, 在全曲共出现过6次, 它从第1乐句尾音的高8 度音上开始, 结束在徵音上, b 的呈现打破了前面的沉静, 作者无限感慨, 音乐开始昂扬起来。当主题进入第 3 乐句 C 时, 旋律在高音区上流动, 并出现了和新的节奏音型使旋律柔中带刚, 情绪更为激动。主题A 的整段音乐从开始时的平静深沉而转为激动昂扬, 深刻地揭示了阿炳的内心生活感受, 表达了他的顽强、自傲的生活意志。音乐中悲怆的情绪正是这位饱尝人间辛酸和痛苦的盲人思想感情的流露。A1, a1 是a 的缩减。b 保持不变。c1 是c 的引伸。c2 将c1 之羽音作进一步伸展, 并且用碎弓演奏, 使人们联想起泉水涟漪中碎月的情景, 给人一种悲怆的感觉。A2, a1、a2是a 的微变, b、c1、c3 旋律出现新的高

浅析二胡曲《二泉映月》的创作及内涵

学士学位论文 论文题目:浅析二胡曲《二泉映月》的创作及内涵 作者姓名曾祥彬 指导教师王聪生 学科(专业) 音乐学 所在学院龙岩学院艺术系 提交日期二零一一年十二月

目录 摘要 (2) 1作者简介 (2) 2二泉映月的精神 (2) 3二泉映月的内涵 (2) 4歌曲创作背景 (3) 4.1阿炳创曲的背景 (3) 4.2 该曲曲名诞生历程 (3) 5 关于民族艺术特色 (3) 5.1 曲式结构和调式的民族特色 (4) 5.2 对五声性和声使用的强化 (4) 5.3 织体中对中国民族乐器的模仿 (4) 6 关于乐曲的弹奏 (5) 6.1音律 (5) 6.2节奏感 (6) 6.3 滑音 (6) 6.4 弹奏力度和音色 (7) 7 原作的艺术特色和改编曲的新意 (7) 结论 (8) 参考文献 (8) 致谢 (8)

1. 作者简介 在中国音乐史占有重要地位的阿炳(1893—1950),其个人遭遇是十分不幸的。他原名华彦钧,小名阿炳。他幼年出家做道士,青年时当过吹鼓手,中年时害眼疾无钱医治而失明,从此流落街头,靠卖艺糊口。他在黑暗和贫困中挣扎了几十年,尝尽了人世间的辛酸。他在饥寒交迫中度日,但却人穷志不穷,面对恶势力的欺凌和淫威,他从不卑躬屈节,而总是与之抗争,对之声讨。在音乐艺术上,他总是广取博采,勤学不辍,深深直根于民族民间的音乐土壤,从而使自己的吹拉弹唱无所不精,创作上也有所建树。由于上述种种情况,使阿炳的乐曲和琴音民族风格浓郁,并且很自然的带有一种忧郁愤懑的情调和拧折不弯的大丈夫气概。这些,也许就是《二泉映月》所以能广为流传,经久不衰的原因,也正这首乐曲感人的魅力所在。《二泉映月》自问世以来流传至今。在中国社会各阶层的男女老少中几乎是无人不知,无人不爱;在国外也有广泛的影响。著名日本指挥家小泽征尔曾在北京听二胡演奏家姜建华演奏《二泉映月》,聆听中,顿生断肠之感,不禁黯然泪下。新中国成立后,曾由中央音乐学院音乐研究所派出音乐史家杨荫浏、曹安和等同志去无锡对阿炳的音乐作品进行了录音、记谱、整理,并由有关部门出版、广播。自此,《二泉映月》更焕发出了他勃勃生机和动人的光彩:他先后被改编成小提琴独奏、民乐合奏、民乐重奏、旋乐四重奏、西洋旋乐合奏、二胡与乐队、高胡与竖琴等演奏形式,无不绚丽多彩,各得其趣。此曲后来又被搬上银幕,成为电影《二泉映月》的主题音乐。 2. 二泉映月的精神 为什么这位盲艺人的二胡曲会如此引人注目,视之为我国民族乐曲的瑰宝? 首先,阿炳的坎坷人生和悲惨境遇,正是旧社会劳苦大众的一幅缩影,自然会引起人们对他的关注与同情。阿炳威武不屈,忠诚爱国的品格和气节,表现了一种民族的气度和精神,令人佩服。阿炳的《二泉映月》等音乐作品,在一定程度上反映了人民的内心世界和精神风貌,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,必然会引起人们心灵深处的极大共鸣。 其次,《二泉映月》音调和中国江南一带的民间音乐及戏曲音乐等有着很深的渊源联系,给人以十分亲切之感。它的曲式结构为循环变奏体。通过变奏的手法,即句幅的扩充、缩减,结合旋律音域的上升或下降的手法,让音乐层层推进和迂回发展,从而塑造出单一而集中的音乐形象,给人的印象特别深刻。它的旋律发展,使用了中国民间的乐句首尾衔接,同音承递的旋法,使音乐呈现出行云流水般的起伏连绵的律动美感,仿佛是道不完的苦情话,流不完的辛酸泪,给人以“叹人世之凄苦”,“独怆然而涕下”之感。另外,乐曲的艺术美感还表现在于深沉中含质朴,感伤中见苍劲,刚柔并济,动人心魄。这样富于民族风格、民族气派的二胡曲怎能不使人为之陶醉,百听不厌。

简谱中常用的音乐记号

简谱中常用的音乐记号 傻子哥整理 一、音的高低 唱名: 1 2 3 4 5 6 7 do re mi fa so la si 哆来米发梭拉西 音名: C D E F G A B 高音点: 记在音符上方的小圆点表示高音 低音点记在音符下方的小圆点表示高音 噪音记号:X 二、音的长短 增时线:记录在音符后面的短横线,表示延长音的时值 5— 减时线:记录在音符下面的短横线,表示减少音的时值 附点:记录在音符后面的小圆点,表示延长原音符时值的一半 5. 音符名称写法时值 全音符 5———四拍 二分音符 5—二拍 四分音符 5 一拍 八分音符半拍 十六分音符四分之一拍 三十二分音符八分之一拍

变化音: 升记号? 降记号? 还原记号 延音线:︵ 连音符: 三、音的强弱 音的标准高度:1=C 切分音: 休止符号: 0 四、简谱的书写 调号:1=D 拍号:2/4 小节线: |(用竖线将每一小节划分开线叫小节线) 终止线:‖ 连谱号: 五、各种记号: 1.力度记号 f 强 p 弱 mf 中强 mp 中弱 渐强 渐弱 重音记号:< 2.反复记号 ‖::‖,表示记号内的曲调反复唱(奏)。如果从头反复,前面的可省略。例如:

反复跳跃记号:记在曲调的结尾,表示这段曲调的两次结束 不相同: 实际唱(奏): A B C A B D (3)D.C.记在乐曲的复纵线下。表示从头反复,然后到记在 Fine 或处结束。 注:“Fine”是结束。“”是无限延长号,如果放在复纵线上则表示终止。 3.装饰音记号 (1)倚音:指一个或数个依附于主要音符的音,椅音时值短暂。有前倚音、后倚音之分。 例如: (2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用tr 或tr~~~~~ (3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成. 波音唱(奏)时一般占主要音的时间.波音分上波音(顺波音)和下波音(逆波音)两种. 例如: (4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音.欢音分上滑音下滑音两种.滑音除 声乐能演唱这一技巧外.一切弦乐器都可演奏.但钢琴等键盘乐器是无法演奏 这一技巧的。 (5)回音:∽ 4、其他记号 自由延长记号: 换气记号:v 顿音:▼ 保持音:- 连线:︵︹ 音乐之父——巴赫( 德国) 音乐神童——莫扎特( 德国) 古今乐圣——贝多芬( 德国) 歌曲之王——舒伯特( 德国) 音乐神灵——韩德尔( 德国) 指挥之王——卡拉杨( 德国) 歌剧之王——威尔弟( 意大利) 音乐之王——斯卡拉蒂( 意大利) 小提琴之王——帕格尼尼( 意大利) 进行曲之王——苏萨( 美国) 流行歌曲之王——福斯特(英国) 园舞曲之父一一老约翰·施特劳斯( 奥地利)

往事大提琴曲谱

往事大提琴曲谱 一起来看看为你带来的“往事大提琴曲谱,这其中也许就有你需要的。 《往事》作者介绍王连三(1926~1986年),男,清流县城关人。 自幼酷爱音乐,民国30年(1941年)考入福建省国立音专,先攻理论和作曲,后在德国籍大提琴教授曼哲克的指导下,用3年时间修完5年课程,成为大提琴主修班优秀毕业生之一。 40年代,任国立福建音专助教、台湾师范大学讲师、台湾交响乐团大提琴首奏、香港电影制片厂音乐师、香港电台大提琴独奏家,常在台、港、江、浙、闽等地巡回演出,博得好评。 1950年,他放弃优厚待遇,以赤子之心,毅然回到北京,先在中央戏剧学院任演奏员,作曲并教学。 1954年调入中央音乐学院任教。 王连三30多年来潜心大提琴的教学和作曲,培养大批乐队演奏员和教师,编写大量教材和乐曲,是中国大提琴民族化最热诚的开拓者和新中国大提琴教学事业的主要奠基人之一。 50年代初,在北京举行的全国盛大的文艺晚会上,他担任大提琴独奏,与蒋凤之、郭兰英等艺术家同台演出。 目睹一些剧团演奏的都是外国名曲,他深感不安,强烈的民族自尊心使他终于创作出有福建鲜明地方色彩和浓郁生活气息的《采茶谣》,这是中国第一首以大提琴主奏、管弦乐队助奏的乐曲。

这首乐曲于1952年在北京剧场演出,受到热烈欢迎,得到周恩来总理的高度评价。 日本丹羽正明先生在《读卖新闻》上评论:中国王连三先生的《采茶谣》的题材是以福建采茶歌为素材,在民谣的旋律反复出现之后,急速地出现华采乐段而结束,使人强烈地感受到使用亚洲的素材而以欧洲风格的曲式创作的这一倾向,是非常优秀的作品。 此曲随即传播到美国、德国、瑞士、日本、比利时等许多国家,被列为中国音乐院校的必习曲谱。 后来,他根据港台生活中的见闻,创作《风雨童年》组曲,写出终日奔波于街头的“卖报童、“擦皮鞋的孩子以及因工伤失明而被赶出工厂的“盲女和觉醒中的“童工行列等十分感人的形象。 他的15首大提琴练习曲在民族化表演技巧上作出新的探索。 在六七十年代,他下工厂、农村、部队,经过较长时间体验生活,写出反映祖国建设的乐曲《创业颂》、《风景就数祖国好》。 周恩来总理逝世时,他满含悲痛写下《永远的怀念》。 “文化大革命中,王连三身心受到严重摧残,艺术生命几乎被扼杀,但他对共产主义的信念毫不动摇,1984年光荣加入中国共产党。 1985年,他身患绝症,仍然顽强地与病魔作斗争,坚持教学和改革,被评为优秀党员。 即使在病榻上,他也没有停止过工作,为全国大提琴比赛抱病写下《往事》和《相逢在北京》这最后两首乐曲,均获1985年全国应征

阿炳二泉映月二胡谱

阿炳二泉映月二胡谱 是阿炳的代表作之一,以下是为大家精心准备的:阿炳二泉映月的二胡谱,供您阅读欣赏!阿炳《二泉映月》二胡谱:阿炳简介阿炳(1893—1950),原名华彦钧,民间音乐家。 江苏无锡人,正一派道士。 曾一度沦为街头流浪艺人,饱受苦难,因患眼疾而双目失明。 刻苦钻研道教音乐,精益求精,并广泛吸取民间音乐的曲调,一生共创作和演奏了270多首民间乐曲。 留存有二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首和琵琶曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首。 其作品渗透着传统音乐的精髓,情真意切,感动人心,充满艺术的生命力阿炳《二泉映月》技巧赏析《二泉映月》由阿炳所创,也由他亲自演奏。 阿炳的演奏技艺是他二胡艺术成就中的重要部分,他的二胡演奏细腻深刻、潇洒磅礴、苍劲有力、刚柔相济、感人至深,他民间音乐修养广博,演奏技巧精湛高超,在当时无人能出其右。 在演奏该曲时,他运用二胡的五个把位,并配合多种弓法的力度变化,在变奏中起伏跌宕,情景交融,将意境展现得无比深刻,具有很强的抒情性。 在弓法上,阿炳以短弓见长,经常使用一字一弓,音量饱满、坚实有力,如切分弓、颤弓、顿弓、提弓、小抖弓、断弓等。

他的连弓用得不多,但很有特点,他吸取了戏曲音乐中弦乐的运弓方法,由弱拍进入强拍,形成弓法上的切分进行和延留进行。 凡是在较长的音进行时,他持弓的右手用力有轻有重,这样既保持了浑厚的音色,又有比较明亮的效果。 在指法上,阿炳应用的是民间演奏中的定把滑音,在演奏时左手始终放在二胡的第二把位上,在第一、三把位上的旋律多采用滑音演奏,这种技巧既减少了频繁的换把次数、又能通过手指滑弦效果使旋律的进行更加浓郁连贯。 其食指、中指滑音的应用,丰富了旋律的韵味,抠柔、压柔、不柔的相对比较及颤音、打音、带音、大小滑音、原位上下滑音和各种装饰音的灵活运用,加深了二胡演奏的表现力。 全曲的速度比较统一,但力度的变化却相当大。 阿炳根据感情的需要随心所欲地运弓,运弓的强弱起伏配合以左手的按弦,通过指力的轻重造成音的顿挫,让人听起来感到连中有断,音断意不断,曲调显得更为生动、富有活力。 著名二胡理论研究专家赵砚臣先生曾这样总结阿炳的演奏风格:“行弓沉涩凝重,力感横溢,滞意多,顿挫多,内在含忍,给人以抑郁感、倔强感,表现了一种含蓄而又艰涩苍劲的美。

图解五线谱入门

第一讲音的概念 第一节音的形成 首先让我们来认识一下这看不见又摸不到的“音”倒底是什么呢? “音”是一种物理现象。它是由于物体受到振动,而产生“波”,再由空气传到您的耳朵里,通过大脑反馈,您听到的就是“音”。 第二节音的分类 物体的大小、薄厚与振动的强弱不同,所产生音的高低也就不同,这样就形成了高音、低音、强音、弱音。 “音”大体又分为“乐音”与“噪音”两种。 1、乐音(musical tone) 振动起来是有规律的、单纯的,并有准确的高度(也叫音高)的音,我们称它为“乐音”。 2、噪音(noice) 没有一定高度的音。它的振动即无规律又杂乱无章的音,我们称它为“噪音”。 您明白了吗? 第三节音的性质 音有音高、音值、音量和音色四个特性。 音高:是由物体在一定时间内的振动次数(频率)而决定的。振动次数多,音则高;振动次数低少,音则低。 音值:也称音的长短。它是由音的延续时间的长短不同而决定的。音的延续时间长,音值则长;音的延续时间短,音值则短。 音量:也称音的强弱。它是由振幅(音的振动范围的幅度)的大小而决定的。振幅大,音量则强;振幅小,音量则弱。 音色:指音的感觉特性。 由于音的性质有这么多的不同,所以才会产生出不同的乐音来。使我们可以听到各式各样的旋律。也通过不一样的音色,让我们辨别出哪一种声音是由钢琴弹出来的,哪一种声音是小号吹出来的。二胡和小提琴同样都是弦乐器,可是它们的声音又各自有所不同。也可以区分人声,哪些是女高音,那些又是男低音等等这些不同的发声体,你会发现:

音的性质在音乐领域里的意义是有着至关重要的作用的。 第二讲乐谱的知识 第一节什么是乐谱 在人类历史的长河中,人们为了能使音乐保留下来,并且便于学习与交流,创造出各种各样的记谱方法。象我们唱歌,或者演奏某一种乐器,仅仅靠记忆,或者是口传心授都是不够的,必须要有乐谱。按照作曲家提供的乐谱,才能演奏和演唱出美妙动听的音乐。也由于有了乐谱,才使得很多的优秀作品流传下来。比如我国优秀的民间艺人华彦钧(瞎子阿炳),他从小爱好音乐,勤于学习,既能唱又能演奏,当时当地的乐器样样精通。群众非常喜欢听他的演奏和演唱。他能奏“十番鼓”,“十番锣鼓”,又掌握许多民间唱腔,还创作了大量的乐曲,如二胡曲《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》及琵琶独奏曲《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》等和一些优秀的民间唱腔,他所创作演奏的作品,个个是精品,但由于生活所迫,流落街头,成了一个街头流浪艺人,受尽欺凌与压迫,受尽了折磨,刚刚解放就病故了,仅留下了有限的曲目,带着很多优秀的传统文化离开了人世,再没人记得这些。这不能不说是我国民族文化的失落,给我们留下更多的遗憾。 乐谱实在是保留曲目、交流文化的重要工具。 第二节乐谱的分类 我国早在古代就发明了乐谱。记谱的方法也是多种多样的。 比如在敦煌莫高窟发现的公元九世纪我国唐五代世俗歌舞音乐的琵琶伴奏谱手抄本《敦煌曲谱》、《敦煌卷子谱》,曾经广为流传的《工尺谱》,古琴演奏用的《古琴谱》,锣鼓用的《锣鼓谱》等等,这些古老的乐谱有的还延用至今。现在我们的专业音乐工作者还在研究它们。此外还有现在仍广为应用的为广大音乐爱好者所熟悉的用阿拉伯数字来表示的《简谱》。以及国际上流行通用的《五线谱》等等。

阿炳二胡曲二泉映月赏析

阿炳二胡曲《二泉映月》赏析 俄罗斯作曲家、音乐评论家谢洛夫说“:如果人心灵中所发生的一切都可以用语言来表达,世界上就不会有音乐。”不可否认,音乐已是我们生活中不可缺少的一部分,维克多·雨果说过:“音乐表达的是无法用语言描述,却又不可能对其保持沉默的东西。”笔者常年在高校讲授《音乐欣赏》课程,个人感觉《音乐欣赏》课程的重点在于音乐所带来的、人们对美的感知和理解,尤其对于经典音乐作品的赏析,高校音乐教师必须使学生明白并能沉醉在音乐家营造出来的情绪当中,只有这样,我们才能够真正地感知音乐特有的舒适感、欢快感,才能体会到音乐本身具备的、用言语和文字无法表达的朦胧美。正如法国伟大的启蒙思想家、哲学家卢梭所言“:音乐家的艺术不在于直接描绘形象,而在于把心灵置于这些对象能够在心灵里创造的情绪中去。” 一、《二泉映月》乐曲创作的由来 《二泉映月》是中国民间二胡音乐家华彦钧( 阿炳) 的代表作。这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感,作品展示了独特的民间演奏技巧与风格,以及无与伦比的深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力,拓宽了二胡艺术的表现力,当之无愧地获得了“20 世纪华人音乐经典作品奖”。 江苏无锡的音乐奇才阿炳( 1893 年7 月至1950 年12 月)一生极为悲惨,四岁丧母,自幼随父华雪梅当道士并学习音乐,其父是当地道教音乐界所公认的技艺杰出的人才,二十多岁时,阿炳患了眼疾,父亲又离开了人世,贫病交加,后眼疾恶化,双目失明,据说阿炳失明时年仅三十四岁,从此人称“瞎子阿炳”,他一直流落街头,坚持以卖艺为生,从不乞讨,历尽坎坷,一生创作和演奏过许多作品,可惜仅留下《二泉映月》等六首。 《二泉映月》是一首用变奏、衍展手法创作的作品。阿炳经常在无锡二泉边( 江苏无锡惠山泉,世称“天下第二泉”)拉琴,创作此曲时已双目失明,据亲友和邻居们回忆,阿炳卖艺一天仍不得温饱,深夜回归小巷之际,常拉此曲,凄切哀怨,颇为动人。阿炳纯粹靠演奏来维持生活,在黑暗、贫困中挣扎了几十年,他对痛苦生活的感受,通过他自创的音乐反映出来,他并没有因为生活艰难困苦而潦倒、庸俗,相反,他的音乐透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气1 息。 1950年深秋,在无锡举行的一次音乐会上,阿炳首次也是最后一次演奏此曲,博得观众经久不息的掌声;1951年,天津人民广播电台首次播放此曲;1959年十周年国庆时,中国对外文化协会又将此曲作为中国民族音乐的代表之一送给国际友人。中国唱片社曾将阿炳于1950年夏演奏此曲的钢丝录音制成唱片,畅销海内外。从此,此曲在国内外广泛流传,并获得很高评价。1985年,此曲在美国被灌成唱片,并在流行全美的十一首中国乐曲中名列榜首。这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感,作品展示了独特的民间演奏技巧与风格,以及无与伦比的深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力,它拓宽了二胡艺术的表现力,因此获“20世纪华人音乐经典作品奖”。 后来,此曲又被多次改编成民族器乐合奏曲、弦乐合奏曲、小提琴独奏曲、弦乐四重奏等等。阿炳长期生活于社会的底层,有着鲜明的爱憎,曾经拒绝为国民

江河水二胡简谱【江河水二胡演奏教学教学简谱】

江河水二胡简谱【江河水二胡演奏教学教学简谱】 《江河水》,双管独奏曲。王石路、朱广庆、朱长庆和谷新善等根据“辽南鼓乐”同名笙管曲牌加工改编而成。原型中速,旋律简朴,常用于民间风俗场合,情绪轻快。今天给大家了江河水二胡演奏教学教学简谱,希望对大家有所帮助。 《江河水》五十年代初经加工成为一首双管独奏曲, __初由黄海怀移植为二胡独奏曲后流传更为广泛。不论是作为双管独奏曲,还是作为二胡独奏曲,《江河水》都能展示其惊天地泣鬼神的独特魅力,与双管和二胡这两件乐器独特的音色是分不开的。双管是一种加哨子的管乐器,由两支形制完全相同的管并列在一起构成,演奏时,两支管子同时发音,高音区激越嘹亮,中音区柔和圆润,近似人声呜咽哭泣。以双管演奏《江河水》能充分发挥其近似人声的特殊的音色,逼真地表现出乐曲的痛苦、哀伤,凄凉、悲愤。 《江河水》是一首令人心碎,也让人心醉的乐曲。它从另一个侧面演绎着孟姜女哭长城的故事:新婚刚过,丈夫就被抓去做劳役,一去几年不归。可怜的女子决定去千里寻夫,可在路上遇到回来的人,得知丈夫早已死去,她悲痛欲绝,来到数里相送,与丈夫分别的河边失声痛哭……知道故事的人相对少些,但并不影响对音乐所表达情感的领会和感受。

所不同的是,在一代一代后人的心灵期待中,孟姜女的故事有了一个相对满意的结局——孟姜女哭倒了长城八百里,还留下了让后人凭吊不已的望夫石。而《江河水》,则只是一个弱女子望着逝去的江河水无助而凄惨的哭泣,似乎那淘淘的江河水就是她倾泄不止的眼泪。这也是这首乐曲震撼人心之处。 与其他许多中国传统音乐不同的是,《江河水》不是《高山流水》那样带有描述性的音乐,也不是《二泉映月》那样带有叙述特点的音乐,而它完全是宣泄性的。一般而言,人心里有了痛苦情绪,宣泄了、倾诉了,心情就会好些,老百姓的话说:“哭完了,心里就好受点儿。”但《江河水》的宣泄,是宣泄过后更觉凄凉无助。这是一个未经后人加工的故事,还没有赋予这弱女子的哭声以任何“回报”。孟姜女的故事,让后人一提到她,就会想到她哭倒了长城,在一定程度上降低了故事的悲剧色彩,于是人们心中的某种“空虚”得到了弥补或安慰。而《江河水》中的弱女子,在失去丈夫这一突如其来的打击之后,呈现给人们的只有掩抑不住的悲愤和绝望。 《江河水》乐曲的结尾,不是女主人公哭过之后精神得到片刻的解脱,是哭累了,是泪水哭干了。乐曲结束了,故事无法完结,给人们留下的是对她以后生活的担忧。 看了“江河水二胡演奏教学教学简谱”的人还看了

音乐鉴赏作业,《二泉映月》赏析

二胡曲《二泉映月》 学院:黄石理工学院师范学院 班级:2011级汉语言文学本科(1)班学号:201141110124 姓名:张敏

衬着那冷冷的月光,委婉而流畅的旋律从阿炳指尖划过的二胡弦下流出。在音符下跳动着的空气分子满是清冷,对惨淡人生的无奈感慨夹杂其中,哀怨而凄凉。 生活在动乱时代的阿炳生活困窘,他大半生都是流落街头,以卖艺为生,饱受人间辛酸苦辣,创作《二泉映月》时他已经双目失明。无法看见人世间的悲苦,他却用心体验了世间的辛酸。望尘世种种,心似泉水冷冰冰,萧萧风吹月独明;人世间,酸甜苦辣尝尽,到头来总如月影空。 一声长叹,慢慢引入主题乐段。平稳沉静,回想曾经走过的种种路途,全归于伤。命运主题的演奏,将一个经历旧中国生活坎坷与磨难的流浪艺人的辛酸苦辣和倔强不屈展现在我们面前。全曲婉转流畅、跌宕起伏,是一首变奏曲式的曲子。深情的旋律如泣如诉、如悲如怒,时而委婉低回、时而激越高亢,我们听到的是作者内心的愤懑和哀痛,以及对美好生活和理想境界的向往。 从表面感受上说,曲子开头比较平缓深沉,但很快就转为细细的诉说,像一个忧郁的诗人在低低吟诉自己的哀愁,又像一个受了委屈的女子在月夜里呜咽,她在向心爱的人诉说自己的烦恼和苦闷:时而深沉,时而激扬,时而悲恻,时而傲然,时而平静,时而跳跃,让人亲身体会到她的不满、委屈和哀怨;尽管她受了委屈,但她是一个倔强的敢于抗争的女子。在高潮凸现时,那是她最愤怒的诉说,只见她银牙紧咬、杏眼怒睁,让人感受到一种倔强的愤怒的阴柔之美。曲子深刻展示了作者的辛酸、苦痛、不平与怨愤,高潮处,二胡强有力的声音更表现了作者内心积愤的尽情迸发。 从乐理上说,开头有一段短小的感怀、叹息般的引子,之后旋律由商音上行至角音,随后在徵、角音上稍作停留,以宫音结尾,呈微波形的旋律线,恰似作

往事大提琴曲谱及作者个人介绍

往事大提琴曲谱及作者个人介绍 《往事》是由王连三创作的作品,王连三数十年如一日,为创作富有民族特色的大提琴曲进行卓有成效的探索和实践。一起来看看为你带来的“往事大提琴曲谱”,这其中也许就有你需要的。 《往事》作者介绍王连三(1926~1986年),男,清流县城关人。自幼酷爱音乐,民国30年(1941年)考入福建省国立音专,先攻理论和作曲,后在德国籍大提琴教授曼哲克的指导下,用3年时间修完5年课程,成为大提琴主修班优秀毕业生之一。 40年代,任国立福建音专助教、台湾师范大学讲师、台湾交响乐团大提琴首奏、香港电影制片厂音乐师、香港电台大提琴独奏家,常在台、港、江、浙、闽等地巡回演出,博得好评。1950年,他放弃优厚待遇,以赤子之心,毅然回到北京,先在中央戏剧学院任演奏员,作曲并教学。1954年调入中央音乐学院任教。王连三30多年来潜心大提琴的教学和作曲,培养大批乐队演奏员和教师,编写大量教材和乐曲,是中国大提琴民族化最热诚的开拓者和新中国大提琴教学事业的主要奠基人之一。 50年代初,在北京举行的全国盛大的文艺晚会上,他担任大提琴独奏,与蒋凤之、郭兰英等艺术家同台演出。目睹一些剧团演奏的都是外国名曲,他深感不安,强烈的民族自尊心使他终于创作出有福建鲜明地方色彩和浓郁生活气息的《采茶谣》,这是中国第一首以大

提琴主奏、管弦乐队助奏的乐曲。这首乐曲于1952年在北京剧场演出,受到热烈欢迎,得到周恩来的高度评价。日本丹羽正明先生在《读卖新闻》上评论:中国王连三先生的《采茶谣》的题材是以福建采茶歌为素材,在民谣的旋律反复出现之后,急速地出现华采乐段而结束,使人强烈地感受到使用亚洲的素材而以欧洲风格的曲式创作的这一倾向,是非常优秀的作品。此曲随即传播到美国、德国、瑞士、日本、比利时等许多国家,被列为中国音乐院校的必习曲谱。后来,他根据港台生活中的见闻,创作《风雨童年》组曲,写出终日奔波于街头的“卖报童”、“擦皮鞋的孩子”以及因工伤失明而被赶出工厂的“盲女”和觉醒中的“童工行列”等十分感人的形象。他的15首大提琴练习曲在民族化表演技巧上作出新的探索。在六七十年代,他下工厂、农村、部队,经过较长时间体验生活,写出反映祖国建设的乐曲《创业颂》、《风景就数祖国好》。周恩来逝世时,他满含悲痛写下《永远的怀念》。 “文化大革命”中,王连三身心受到严重摧残,艺术生命几乎被扼杀,但他对共产主义的信念毫不动摇,1984年光荣加入中国共产党。1985年,他身患绝症,仍然顽强地与病魔作斗争,坚持教学和改革,被评为优秀党员。即使在病榻上,他也没有停止过工作,为全国大提琴比赛抱病写下《往事》和《相逢在北京》这最后两首乐曲,均获1985年全国应征作品奖。 1986年4月,王连三病情恶化,在北京逝世。 王连三数十年如一日,为创作富有民族特色的大提琴曲进行卓有

中外音乐名曲曲谱

中国名曲曲谱 1、《国歌》原名《义勇军进行曲》,作于1935年,是影片《风云儿女》的主题曲。 【知识点】前奏 附点音符 三连音 八分休止符 2、 《歌唱祖国》【知识点】弱起小节、重音记号、圆滑线、延音线、反复记号 3、《我和我的祖国》【知识点】四声部合唱排列、由上往下排列:女高、女低、男高、男低;6/8拍 4、《保卫黄河》 5、《茉莉花》原名《鲜花调》,中国著名民歌,在多个地区有多个版本流传,各个版本的曲调、歌词往往大同小异。【知识点】五声调式(宫 商 角 徵 羽) 6、《沂蒙山小调》词曲选用传统民歌《十二月调》的旋律。【知识点】鱼咬尾是指前一句旋律的结束音和下一句旋律的第一个音相同的结构,也叫衔尾式、接龙式,是中国传统音乐的一种结构形式,也是音乐的一种创作手法。《二泉映月》《春江花月夜》也采用了这种创作手法。倚音 7、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》作者何占豪、陈钢,创作于1959年,是以浙江的越剧唱腔为素材,描绘了梁祝相爱、抗婚、化蝶的情感和意境,用奏鸣曲式(结构由“呈示部”、“展开部”与“再现部”三大段依序组成)写成。评论家称"化蝶"为全曲"点睛之笔" 、"灵魂所在"。

8、 《春节序曲》是《春节组曲》的序曲部分。《春节组曲》作于 1955年—1956年,乐曲以陕北民间秧歌的音调和节奏为素材, 旋律明快,生动地表现了我国人民在传统节日里热闹欢腾、喜气洋溢、敲锣打鼓、载歌载舞的场面。 9、 《春江花月夜》【知识点】民族管弦乐曲、散板、换头合尾、鱼咬尾、倚音、颤音 ★换头合尾:换头合尾是我国民间的一种创作手法,即:旋律在重复时,乐句的开头部分做局部变化,将乐句的结尾部分重复出现。 10、《彩云追月》: 创作于1935年,《彩云追月》的旋律,采用民族五声音阶写成,简单、质朴,线条流畅,优美抒情。 11、《二泉映月》【知识点】阿炳的代表作:二胡曲《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》;渐强 12、《难忘今宵》【知识点】八度;乔羽词、王酩曲 13、《小河淌水》,被西方人称为“东方小夜曲”的《小河淌水》是云南民歌中最著名的一首情歌,曾是唯一被美国音乐学院编入音乐教材的中国民歌。著名学者余秋雨曾盛誉它和《茉莉花》是我国最优秀的两首民歌。 14、《送别》【知识点】学堂乐歌是清末民初在学堂里教唱的歌曲,多为依曲填词。