《含有百分数的复式统计表》教学设计与反思

《含有百分数的复式统计表》教学设计与反思

教学目标:

1、理解含有百分数的统计表的特征和作用,掌握制作的方法,并能正确地制作。

2、理解表中数据的意义和关系,能根据表中的数据进行计算,回答问题或简单推理。

教学重点:百分数的计算和读表练习

教学难点:合计的百分数如何确定

教学过程:

一、复习引入

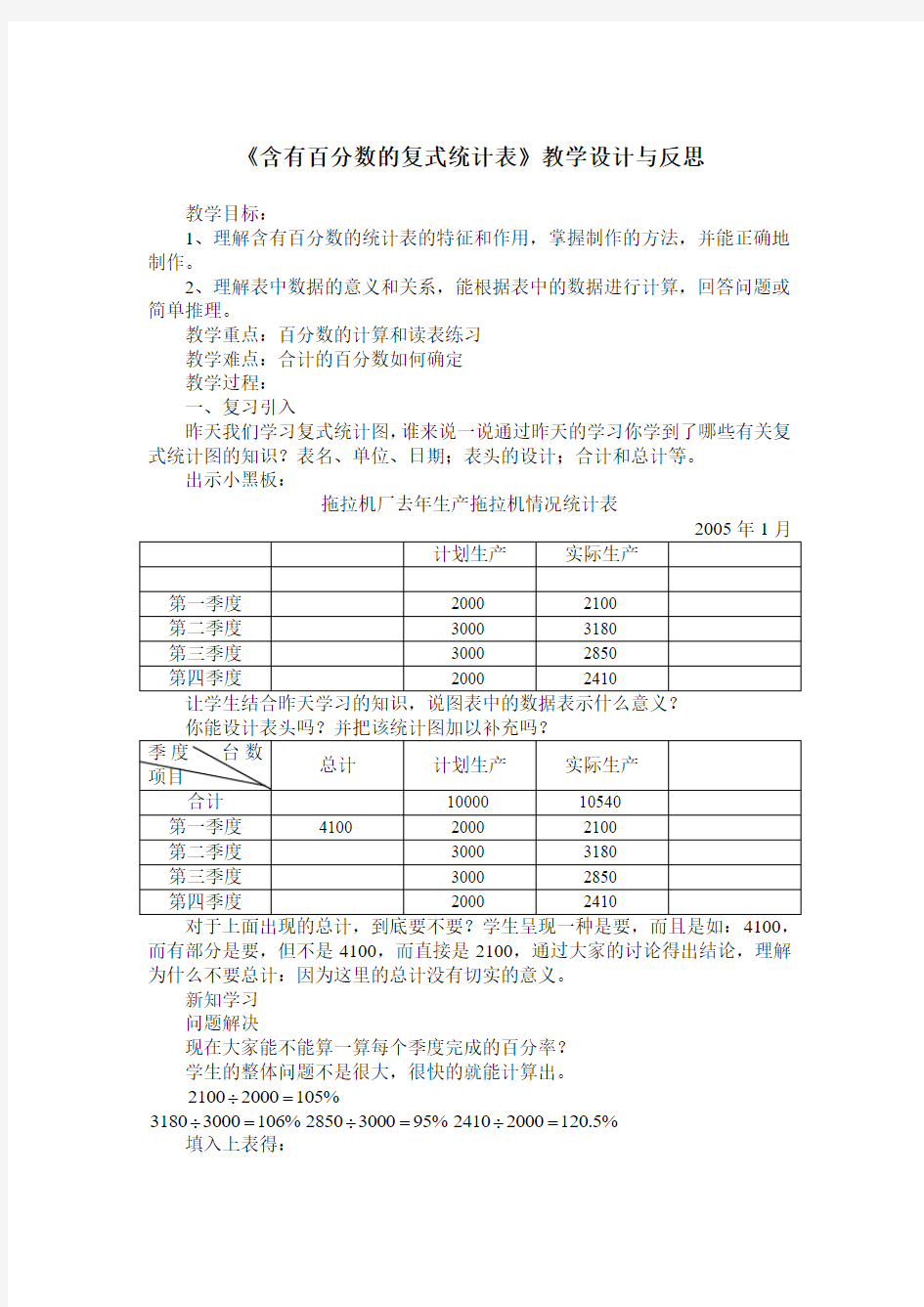

昨天我们学习复式统计图,谁来说一说通过昨天的学习你学到了哪些有关复式统计图的知识?表名、单位、日期;表头的设计;合计和总计等。

出示小黑板:

拖拉机厂去年生产拖拉机情况统计表

2005年1月

计划生产实际生产

第一季度2000 2100

第二季度3000 3180

第三季度3000 2850

第四季度2000 2410

让学生结合昨天学习的知识,说图表中的数据表示什么意义?

你能设计表头吗?并把该统计图加以补充吗?

季度台数

总计计划生产实际生产

项目

合计10000 10540

第一季度4100 2000 2100

第二季度3000 3180

第三季度3000 2850

第四季度2000 2410

对于上面出现的总计,到底要不要?学生呈现一种是要,而且是如:4100,而有部分是要,但不是4100,而直接是2100,通过大家的讨论得出结论,理解为什么不要总计:因为这里的总计没有切实的意义。

新知学习

问题解决

现在大家能不能算一算每个季度完成的百分率?

学生的整体问题不是很大,很快的就能计算出。

÷=

21002000105%

÷=

÷=24102000120.5%

÷=2850300095%

31803000106%

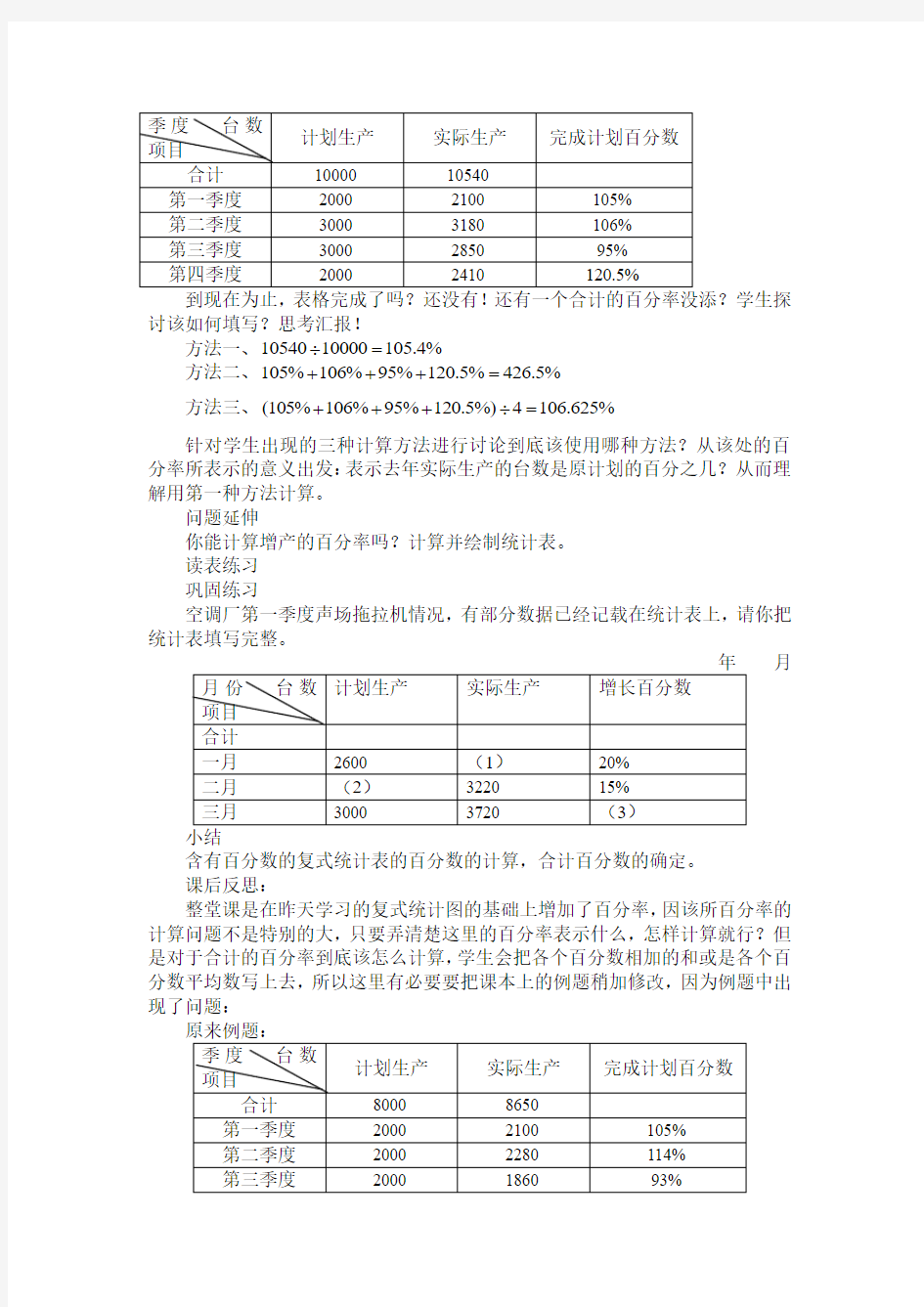

填入上表得:

季度台数

计划生产实际生产完成计划百分数

项目

合计10000 10540

第一季度2000 2100 105%

第二季度3000 3180 106%

第三季度3000 2850 95%

第四季度2000 2410 120.5%

到现在为止,表格完成了吗?还没有!还有一个合计的百分率没添?学生探讨该如何填写?思考汇报!

方法一、1054010000105.4%

÷=

方法二、105%106%95%120.5%426.5%

+++=

方法三、(105%106%95%120.5%)4106.625%

+++÷=

针对学生出现的三种计算方法进行讨论到底该使用哪种方法?从该处的百分率所表示的意义出发:表示去年实际生产的台数是原计划的百分之几?从而理解用第一种方法计算。

问题延伸

你能计算增产的百分率吗?计算并绘制统计表。

读表练习

巩固练习

空调厂第一季度声场拖拉机情况,有部分数据已经记载在统计表上,请你把统计表填写完整。

年月

月份台数

计划生产实际生产增长百分数项目

合计

一月2600 (1)20%

二月(2)3220 15%

三月3000 3720 (3)

小结

含有百分数的复式统计表的百分数的计算,合计百分数的确定。

课后反思:

整堂课是在昨天学习的复式统计图的基础上增加了百分率,因该所百分率的计算问题不是特别的大,只要弄清楚这里的百分率表示什么,怎样计算就行?但是对于合计的百分率到底该怎么计算,学生会把各个百分数相加的和或是各个百分数平均数写上去,所以这里有必要要把课本上的例题稍加修改,因为例题中出现了问题:

原来例题:

季度台数

计划生产实际生产完成计划百分数项目

合计8000 8650

第一季度2000 2100 105%

第二季度2000 2280 114%

第三季度2000 1860 93%

第四季度2000 2410 120.5% 在确定最后一个百分数的时候,利用两种算法就出现了一样的结果:

方法一、86508000108.125%

÷=

方法三、(105%114%93%120.5%)4108.125%

+++÷=

这样学生就不能很好的区分到底是如何计算?因此在后来的设计中就修改了例题,使得在教学的过程中学生能够更好的确定使用哪种算法进行计算,直到例题介绍完,再让学生自习肯本上的例题,发现利用两种方法计算,结果相同,但是还是让学生明确是利用什么方法计算出这个结果的。

还有,比较课本上的教材安排可以发现,在后面的练习巩固是没有采用先完成试一试,而是直接就出示了练一练的习题,一是因为时间上不允许,于是为了提高课堂的时效性,先让学生练习练一练,把试一试作为机动;二是比较两个练习,可以发现,对于试一试学生的难度不是太大,是和例题相同的,而练一练对于大部分学生还是存在问题的,为了克服难点,练习的时候安排先让学生思考你要先算什么?如何计算?得出结论先计算出其中的(1)、(2)、(3),把问题的难点转化为以前学习的百分数问题,减低学生的难度。

最新人教版认识米教学设计

第三课时认识米 学习内容:教材第4页(例4、例5)第8页练习一的3、4、5题。 课标要求:在实践活动中,体会并认识长度单位米、厘米,进行简单的单位换算,能恰当地选择长度单位,并进行测量。 学习目标: 1、通过看一看,量一量、比一比,说一说等实践活动认识长度单位米,初步建立1米的长度观念,知道1米=100厘米。 2、会用尺子正确地测量物体的长度。(限整米) 任务评价: 1、通过提问1米大约有多长?检测目标1达成情况。 2、通过量黑板的长度,检测目标2达成情况。 学习重点:认识长度单位米,初步建立1米的长度观念。 学习难点:根据1厘米和1米的实际长度,理解解厘米和米之间的进率,知道1米=100厘米。 教具准备:学生尺、米尺、软尺。 学习过程: 一、谈话导入新课。 同学们,老师想知道黑板有多长,谁愿意来量一量黑板的长? 比一比,看谁量得快! 二、探究新知。 1、学习例4:分别找学生用不同的教具上讲台量黑板的长,其他学生认真观察。 展示测量的结果。 预设1:用学生尺量黑板的长,量了很多次。 预设2:用米尺量黑板的长,量了两次。 提问:“用哪种尺量黑板的长度更方便一些?”(引出米尺) 师小结:前面我们学习了长度单位厘米,知道量比较短的物体的长度可以用厘米作单位。如果要量黑板或操场的长用厘米作单位就不方便了,就要用比厘米大的长度单位米来量。板课题:认识米用米量

2、认识米尺,学会用米量。 刚才我们用的这把尺子是米尺,它的长度正好是1米。(板书:1米) (1)1米大约有多长呢?在自己的身上量一量、找一找有没有1米。 交流汇报,课件演示。 (2)把两手臂伸直用米尺比一比,量一量自己的身高,感受1米的长度。 3、学习例5 感受米和厘米之间的关系。 (1)用手势比划1厘米和1米的实际长度。 (2)提问:米和厘米有什么关系呢? 预设:1米比1厘米长很多; 预设:1米里面有很多厘米。 (3)课件出示:在米尺上看看1米里面有多少个1厘米。 看着尺子上的刻度,数一数,0~10表示从0到10是10厘米,接着是20、30、40、……100。 1米里面有几个10厘米?(10个10 厘米。) 1厘米1厘米地数,1米里面有几个l厘米? (100个) 学生数后并作答。(师板书:1米=100厘米) 4、课堂练习用米尺量教室门的高(注意:量时O刻度对准门的一端。) 学生分小组合作量,交流反馈。 5.介绍一些测量长度的工具。(小知识:你知道吗?)课本第6页。 测量长度的工具除了米尺外,还有软尺、皮尺、卷尺和测量轮,用它们都可以测量出较长物体的长度。 三、巩固练习。 1.量一量,填一填。(完成教材“练习一”的第3题) (出示一支铅笔。)这支铅笔的长度大约是多少厘米?大约几支长1米? 一根筷子大约长多少厘米?大约几根长1米? 同桌合作进行测量和估算。(由于铅笔和筷子的规格不同,在学生测量时建议学生取整厘米数。) 2.估一估。(完成教材“练习一”的第4题)

《物体的浮与沉》教学设计(沪科版八年级)

7.5《物体的浮与沉》教学设计 【学习目标】 1、通过实验观察知道物体浸没在液体中可能出现的状态. 2、通过探究了解控制浮沉的方法,并能用控制变量法对所提出的方法进行分析,进一步建立理性的推论. 3、通过探究和分析,理解物体浮沉的条件,并通过交流与合作得到其结论. 4、通过阅读,了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用,并激发爱国主义的激情和勤奋学习、科技强国的思想。 【重点、难点】 重点:理解物体的浮沉条件和改变物体浮沉的方法 难点:灵活利用浮力知识解决实际问题 【教具】 弹簧测力计、量筒、泡沫塑料、密封的小玻璃瓶(及配重)、橡皮泥、硬币、蜡块.【教学过程】 一.新课导入 运用多媒体课件,来创设教学情境。 看一看:热气球升空 让学生观看多媒体视频——热气球升空,借此激发学生的探究欲望。 说明以上内容都跟本节课要研究的问题“物体的浮与沉”有关。 二、新课学习 (一)、活动10.1怎样使物体上浮或下沉 猜一猜: 把一些物品,如橡皮泥、硬币、泡沫塑料、小玻璃瓶和自备的各种小物体,浸没在水中松手后,它们如何运动? 试一试: 通过动手探究得出结论: 上浮的物体有:泡沫塑料、密封的小玻璃瓶、蜡块…… 下沉的物体有:实心橡皮泥、硬币、内装许多配重的小玻璃瓶…… 议一议:怎样使下沉的物体浮起来?怎样使漂浮的物体沉下去? 做一做:带着问题继续进行探究。

想一想:对各组采取的措施,用交流的方法汇集起来,通过讨论,引导学生从重力和浮力的关系归纳出所采用的方法的实质。 得出:物体的上浮或下沉是由重力和浮力的相互关系决定的。因此,使物体液体中上浮的方法有两种: 其一是减小重力。如,减少玻璃瓶中的配重、或在体积不变的情况下,将实心物体挖成空心; 其二是增大物体受到的浮力。如,增大物体排开液体的体积,或增大液体的密度(向水中撒盐)。 所采用方法的实质是:改变了物体的重力或浮力。 2.活动10.2 探究物体浮沉的条件 首先根据活动10.1实验结论:可以通过改变物体所受重力和浮力的大小来控制物体的浮与沉来提出问题。 物体上浮和下沉时,它受到的重力与浮力各有什么关系? 猜一猜:让学生对上述问题进行猜想。各种猜想都可。 做一做:测量物体受到的重力和浮力探究物体浮沉的条件。 设计实验方案:测出浮力和重力进行比较。 实验器材:弹簧测力计、量筒、水、小瓶、配重物。 本活动的教学目标是通过自主探究归纳出物体的浮沉条件。本活动中物体和重力是用弹簧测力计称出来的。它是影响本实验准确度的主要因素。 议一议 1.怎样测量物体所受的重力?(用弹簧秤测) 2.怎样利用提供的器材测量或计算物体上浮、下沉、漂浮时受到的浮力? 实验设计中可能学生不能达到这一要求,引导学生从实验设计的几个问题展开讨论,逐一得到结论,为实验步骤的设计创造必要的条件。 交流总结得出实验步骤: (1)用调节好的弹簧测力计称出小瓶的重力G。 (2)向量筒中装入一定数量的水,记下水的体积V1。 (3)把小瓶放入量筒中,观察小瓶所处的状态,并记下水面的位置V2。

王安石伤仲永教案

王安石伤仲永教案 古人说:“吾生也有涯而知也无涯”这句千古名言一语道破了“活到老学到老”的真谛它告诉我们一个人只有不断的学习、终生学习才能与时俱进成为顺应时代的有用之才反之如果你不进行学习不接受教育怕你是一个神童、一个天才也会随着时间的流逝销蚀成一个庸才、甚至蠢材今天我们要学习的课文——〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永就是这样一个典型的例证 二、检查预习 1、检查预习一:指名朗读师生共同指正 2、检查预习二:由学生提出师生共同指正学生齐声朗读 可能出现的句子停顿[可根据需要投影]: 1、仲永/生五年 2、借旁近/与之即/书诗四句并/自为其名 3、其诗/以养父母、收族为意 4、自是/指物做诗/立就其文理/皆有/可观者 5、传/一乡秀才/观之 6、日扳仲永/环谒于邑人 7、余闻之也/久 8、其/受之天也贤于材人/远矣 请一位朗读比较好的学生范读一遍课文教师随时指正 全班齐读全文 三、作者作品简介

提问:这是王安石的作品位同学了解王安石以及他的作品来给大家谈谈 (学生讲述) [投影] 王安石:字介甫号半山江西临川人北宋政治家、文学家是唐宋八大散文家之一本文选自〈〈临川先生文集〉〉 四、题解 (教师)讲述:本文是一篇随笔 [投影]随笔即随手笔录不拘一格是散文的一种古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点短小活泼意境隽永(教师)提问:谁能说说题目“伤仲永”的“伤”意思 明确:哀伤叹息表达了作者的感情 五、自读课文掌握大意 (教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢请同学们带着这个疑问自由朗读课文一遍 (一)学生自由诵读 (二)学生自读课文利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨)掌握大意 教师补充课文注释[幻灯] (1)理解几个用法特殊的词 1、“即书诗四句”书:名词活用为动词写 2、“日扳仲永环谒于邑人”日:名词活用为状语每天

三年级科学浮与沉教学设计

三年级科学浮与沉教学 设计 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

冀教版三年级科学上册《浮与沉》教学设 计 一.教学目标 1、科学探究目标: 能根据生活经验预测常见材料制成的物体在水中的浮沉状态;能用实验的方法判断物体的浮沉,并根据浮沉状态将物体分类。 2、情感、态度与价值观目标 能意识到“集思广益”把大家的意见综合在一起往往能得到最好的结果 3、科学知识目标: 通过自主探究的观察实验活动,获得关于物体本身大小和轻重关系的认识;初步了解到在物体大小(体积)相同的条件下,重的物体容易沉下去,轻的物体容易浮上来。在物体轻重相同的条体下,物体大的容易浮上来,小的容易沉下去。 二、教学重点: 让学生亲历科学探究过程,能用实验的方法判断物体的沉浮,并根据浮沉状态将物体分类。 三、教学难点:让学生知道影响物体在水中沉浮的因素。 四、教法与策略 教师把“科学概念的建立和提升”贯穿于学生的探索之中,让学生对物体沉浮经历“发现——否定——再否定——再发现”这样一个不断冲突,不断修正的过程,建立“相同大小的物体,轻的容易浮,重的容易沉;轻重一样的物体,大的容易浮、小的容易沉”这一科学概念。学生

的认知在不断的矛盾冲突中和不断探究中向前发展,教师在这个过程中,充当的只是知识的促进者、活动的引领者的角色。教学中准备有结构的探究材料,创设相关探究情景,让学生在探索中发现、在探究中总结,在总结中提升。 五、材料 铅球、橡皮泥、泡沫、回形针、橡皮、大头针、蜡烛头、硬币、铁钉、木块、乒乓球、相同大小的玻璃瓶、相同大小不同重量的圆柱体、相同重量不同大小的正方体、实验记录表。 六、教学过程 (一)创设情境——认识浮沉现象 上课伊始,教师首先使用动画导入新课:“一群小朋友在草地上踢球,不小心球掉进了旁边的深坑里,坑口又小又窄,人根本下不去,谁能想个办法,把球拿上来”学生根据生活经验,不难想出向深坑中倒水,球随水浮上来。教师问:“如果是我们上体育的铅球掉进深坑,那么还能用这个办法吗 接下来,教师拿起一个瓶盖,让学生猜猜它在水中是浮还是沉教师做演示实验,就会发现无论怎么放置,瓶盖都会浮在水面上。进一步明确观察物体浮沉的方法是把物体轻轻放在水面上,再放入水中,观察物体的沉浮。 (二)提升原有认知——观察更多物体的沉浮。 提问“在我们身边有各种各样的物体,它们在水中是沉还是浮呢老师给各小组准备了十种在学习生活中常见的物体。我们先来猜一猜它们在水中是沉还是浮”。随着学生的预测在黑板上贴物体图片,猜测是浮的物体贴在板书“浮”的后面,猜测沉的物体贴在板书“沉”的后面,不能确定的贴在板书“浮”与“沉”的中间。预测后逐个实验,并填好活动记录单。

七年级语文:《伤仲永》同步练习(教案设计)

初中语文标准教材 七年级语文:《伤仲永》同步练习(教案设计) People need to communicate and communicate with each other, and language is the bridge of human communication and the link. 学校:______________________ 班级:______________________ 科目:______________________ 教师:______________________

--- 专业教学设计系列下载即可用 --- 七年级语文:《伤仲永》同步练习(教案设 计) 一、填空题。1.《伤仲永》选自,是因惋惜方仲永而写的一篇短文。“伤”,这里有和的意思。文章阐明了一个发人深思的道理:,才能不断进步;则必然才智枯竭,最终成为一个平庸的人。2.从体裁来看,《伤仲永》属于。文章明显分为两大部分:第一部分,第二部分,提出作者的见解。二、语段阅读。①金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于

邑人,不使学。②余闻之也久明道中从先人还家于舅家见十二三矣令作诗不能称前时之闻又七年还自扬州复到舅家问焉曰泯然众人矣1.用“/”为第二段断句。2.解释下列句中加横线的词。①世隶耕②自为其名③其文理皆有可观者④泯然众人矣⑤不能称前时之闻 ⑥传一乡秀才观之 3.写出文中的一个通假字。通 4.翻译下面句子。a.邑人奇之,稍稍宾客其父。 b.父利其然也。 5.文中有三个字点出了仲永才能衰退的原因。这三个字是: 6.文中哪一句话写出了仲永的父亲贪利而自得,可悲可叹的愚昧无知之态? 7.课文中的哪些话介绍了方仲永才能发展的三个阶段? 8.对本文的写作特点理解正确的一项是( )a.夹叙夹议、先扬后抑、对比的手法b.寓事于理、先抑后扬、对比的手法c.就事说理、先扬后抑、对比的手法9.下面对文章的理解,不正确的一项是( )a.本文以方仲永的事例说明人的天资与后天成才的关系。b.本文以方仲永的事例说明了后天的学习和教育是天才成长的必要条件。c.本文以方仲永的事例说明了家庭环境的好坏,是决定一个人能否成才的关键。d.本文针砭了当时不重视人才培养的社会弊病。e.本文强调了知识、才能不是一成不变

人教版二年级数学上册《认识米 用米量》教学设计

《认识米用米量》教学设计 教学内容:第4页例4例5及第4页“做一做”和练习一第3—5题。 教学目标: 知识技能 初步认识单位“米”,帮助学生初步建立1米的长度概念。 根据1厘米和1米的实际长度,理解1米=100厘米。 学会用1米长度单位测量较长的物体。 过程与方法 通过观察、探究等多种学习活动,帮助学生形成米的正确表象,体验长度单位之间的进率。 情感态度与价值观 通过探索知识间的内在联系,来感知数学来源于生活用于生活的道理。 教学重难点:

重点:使学生学会用米尺量物体的长度。 难点:体验1米的实际长度,并形成印象。 教学方法: 教法:讨论、演示。 学法:自主探究、小组讨论法。 教学准备: 刻度尺、米尺、卷尺、绳子、CAI课件。 教学步骤: 复习引入 提问: 量比较短的物体可以用什么长度单位测量? 你们的哪个手指宽1厘米? 引入新课 请两名同学用厘米刻度尺量黑板的长,并说一说有什么感受。 (很麻烦、很累) 对!我们量较长的物体或距离通常用“米”作单位,今天我们就来学习有关“米”的知识。

(板书:认识米用米量) 探究新知 认识“米”。 猜1米有多长,用手比划;出示米尺初步感知1米的长度;看看我们身边哪些物体的长度大约是1米。 认识厘米和米之间的关系。 课件演示1米里有多少个1厘米 用米量 用米尺量黑板的长度、教室的长、宽学生的身高等。 积累运用,拓展延伸 判断(对的打√错的打×) 铅笔长15米。() 课桌高70米。() 一棵树高16厘米。() 完成练习一第3—5题。 总结 这节课你学会了什么?有哪些收获?

板书设计 认识米用米量 1米=100厘米 教学反思: 本节课主要教学长度单位米,并教学米和厘米之间的进率。课始,运用让学生用厘米尺量黑板感受到太麻烦和太累,从而产生学习用大长度单位量长度较大的物体的兴趣。接着出示米尺,让学生直观感受米尺的长度就是1米。然后采用小组合作用米尺测量物体等活动,通过比较,建立1米的表象,在学生头脑中留下1米到底有多长的深刻印象。再让学生比比看看,探索出1米=100厘米,最后让学生联系生活进行实践活动,明确测量长度的方法。

青岛版三年级科学下册第五单元《浮与沉》教学设计

15. 《浮与沉》教学设计 【教材分析】 《浮与沉》是青岛版小学科学(六三学制)三年级下册《常见的力》单元的第一课时。本节课以小船能浮在水面上为线索,探究浮的特点,然后延伸到浮与沉建立起联系,让学生明白浮与沉是怎么回事。 教材由三部分组成:第一部分活动准备,从生活中小船能浮在水面上引入本节课的学习,并提示学生准备乒乓球、气球、木块、螺丝钉等,为接下来的探究活动做好材料准备;第二部分活动过程,让学生观察不同物体在水中是浮还是沉,并通过实验得出浮力的感性认识,再研究下沉的物体受到水的浮力,得出结论物体在水中受到竖直向上托起的力,这种力就是水的浮力。不但浮在水面的物体(部分在水中)受到水的浮力,而且浸入水中的物体(全部在水中)同样受到水的浮力。再研究生活中浮力的应用;第三部分拓展活动,在经历模拟实验和讨论活动后,激发学生继续探究的好奇心,制作一个浮沉子。 本课学习内容与学生的生活紧密相关,学生通过模拟实验活动,让学生进一步感知,激发学生的探究欲望。通过思维导航明确学生探究的方向,引导学生由浅入深的思考,体现探究的进阶性。 【学生分析】 三年级学生已经学习了两年科学,对科学已经有了浓厚的兴趣,对浮力常识已经有较多的认识,能够观察浮力一些特点,并用科学词汇进行描述,并且能够与小组成员合作完成探究任务。对于下沉的物体是否受到水的浮力,比较抽象,学生还不容易理解,需要教师进行合理的引导,通过探究活动,让学生思维能力、创新能力的以激发,而对动物与环境之间的关系有更加深入的认识。 【教学目标】 科学概念目标: 1. 知道物体在水中受到竖直向上托起的力是水的浮力;了解浮力在生活的应用。 科学探究目标: 1. 在教师的引导下,能够对物体的浮沉提出猜想,并通过实验进行验证。 2. 能在好奇心的驱使下,对物体沉浮的原因表现出探究兴趣。 情感态度价值观: 1. 能在好奇心的驱使下,对物体浮沉的原因表现出探究兴趣。 2. 主动与他人合作,积极参与交流和讨论,尊重他人的情感和态度。科学、技术、社会与环境目标: 1. 了解浮力在生活中的应用。 【器材准备】

《伤仲永》教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

《伤仲永》教案 教学时数:二课时 第一课时 教学目标 1、准确把握句中的停顿 2、正确进行翻译 教学重点 同上 教学难点 1、几个句子的停顿 2、几个用法特殊的词 3、几个难句的大意 预习要求 1、掌握下列字的读音及意思: 隶、扳、谒、邑、称、泯、矣、焉、耶 2、朗读课文,画出文中不清楚停顿的句子。 教学过程 一、导入 古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。 二、检查预习 1、检查预习一:指名朗读,师生共同指正。 2、检查预习二:由学生提出,师生共同指正。学生齐声朗读。 可能出现的句子停顿[可根据需要投影]: 1、仲永/生五年 2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名 3、其诗/以养父母、收族为意 4、自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者 5、传/一乡秀才/观之 6、日扳仲永/环谒于邑人 7、余闻之也/久 8、其/受之天也,贤于材人/远矣 请一位朗读比较好的学生范读一遍课文,教师随时指正。 全班齐读全文。 三、作者作品简介 提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈? (学生讲述) [投影]

认识米用米量教学设计

认识米用米量教学设计 Understanding the teaching design of rice con sumption

认识米用米量教学设计 前言:小泰温馨提醒,数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科,从某种角度看属于形式科学的一种,在人类历史发展和社会生活中,数学发挥着不可替代的作用,是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。本教案根据数学课程标准的要求和针对教学对象是小学生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 第三课时认识米用米量 九年义务教务六年制小学数学课程标准实验教科书(人教版)二年级上册 ,《认识米用米量》的例3。 教学目标: 1.使学生认识长度单位米,初步建立1米的长度观念,并学会用米测量物体的长度。知道1米=100厘米。 2、米尺量会用较长物体的长度,能根据实际情况选择不同单位的工具进行测量。 3.培养学生观察能力、动手操作能力、空间想象能力和团结合作意识。 教学重点:建立米的长度观念,知道知道1米=100厘米,能用米尺测量较长物体的长度 教学难点:用米测量较长物体长度的实际长度 教具、学具准备:课件、米尺、学生尺、10厘米长的纸条、

绳子等。 教学过程: 一、创设情景,引起认知冲突。 师:同学们,上节课我们学习了用什么作单位去量物体的长度?(厘米)上节课的内容大家都掌握得不错,谁能用学过的知识帮老师量量黑板的长? 请学生用自己的尺子量黑板的长。(学生用厘米量黑板的长,很不方便,而且也不容易得出正确的结果。) 提问:这样的测量你感觉怎样?(很麻烦) 师讲述:看来,同学们如果用自己的尺子来量黑板的长很麻烦。谁有更好的办法呢?(做一把更长的尺子)大家真聪明,能想出这么多的好办法。老师这里有一个好宝贝,用它能很快地量出黑板的长,想不想知道这个宝贝是什么? 二、实践操作,认识米。 1.建立表象。 (1)(出示米尺)大家看,这个宝贝就叫做米尺,它的长是1米,用它来量比较长的物体的长度就方便多了。 (出示米尺图)这就是米尺的缩小图,请大家拿出你们的尺子,跟米尺比一比,找找看有什么不同的地方?(数字不同,刻度线不同) 请一位学生拿自己的尺子来量一量老师的米尺上从0刻度到10刻度有多长?(10厘米)

苏科版《物体的浮与沉》教案

10.1物体的浮与沉 【学习目标】 1、通过实验观察知道物体浸没在液体中可能出现的状态. 2、通过探究了解控制浮沉的方法,并能用控制变量法对所提出的方法进行分析,进一步建立理性的推论. 3、通过探究和分析,理解物体浮沉的条件,并通过交流与合作得到其结论. 4、通过阅读,了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用,并激发爱国主义的激情和勤奋学习、科技强国的思想。 【重点、难点】 重点:理解物体的浮沉条件和改变物体浮沉的方法 难点:灵活利用浮力知识解决实际问题 【教具】 弹簧测力计、量筒、泡沫塑料、密封的小玻璃瓶(及配重)、橡皮泥、硬币、蜡块. 【教学过程】 一.新课导入 运用多媒体课件,来创设教学情境。 看一看:热气球升空 让学生观看多媒体视频——热气球升空,借此激发学生的探究欲望。 说明以上内容都跟本节课要研究的问题“物体的浮与沉”有关。 二、新课学习 (一)、活动10.1怎样使物体上浮或下沉 猜一猜: 把一些物品,如橡皮泥、硬币、泡沫塑料、小玻璃瓶和自备的各种小物体,浸没在水中松手后,它们如何运动? 试一试: 通过动手探究得出结论: 上浮的物体有:泡沫塑料、密封的小玻璃瓶、蜡块…… 下沉的物体有:实心橡皮泥、硬币、内装许多配重的小玻璃瓶…… 议一议:怎样使下沉的物体浮起来?怎样使漂浮的物体沉下去? 做一做:带着问题继续进行探究。 想一想:对各组采取的措施,用交流的方法汇集起来,通过讨论,引导学生从重力和浮力的关系归纳出所采用的方法的实质。 得出:物体的上浮或下沉是由重力和浮力的相互关系决定的。因此,使物体液体中上浮的方法有两种: 其一是减小重力。如,减少玻璃瓶中的配重、或在体积不变的情况下,将实心物体挖成空心; 其二是增大物体受到的浮力。如,增大物体排开液体的体积,或增大液体的密度(向水中撒盐)。 所采用方法的实质是:改变了物体的重力或浮力。

伤仲永教学设计与反思

《伤仲永》教案设计 【教案背景】 《伤仲永》是语文人教版七年级下册第一单元的第五篇课文,是这一册的第一篇文言文。这个单元安排的是以“成长”为主题,通过了解课文中人物的成长历程,让学生能够正确对待成长中的苦与乐,得与失,成与败。 【教学课题】 《伤仲永》是宋代文学家王安石写的一篇借事说理的议论文,作者讲述了方仲永由一个“神童”变成一个普通人的经历,并由此引发议论,“一个人能否成才,与天资有关,更与后天所受的教育及自身的学习有关”这一道理。 【教材分析】 《伤仲永》是一篇说理文言文,它的特点是借事说理,借仲永故事来阐明作者的观点。说理的同时还蕴含了作者深厚的情感。 一、达成目标 知识与能力: 1、掌握生字的读音、难词的意思,理解课文内容。 2、概括文中的故事,学习寓理于事的写作方法。 3、了解古汉语中的一词多义现象。 4、借助注释和工具书,阅读、释义,以养成阅读浅易文言文的能力 过程与方法: 1、诵读法、导读法、讨论法、质疑法。 2、借助注释和工具书,能够阅读、释义,以养成阅读浅易文言文的能力。 情感、态度与价值观: 懂得人的知识才能不是一成不变的,后天的勤奋起决定性作用。让学生认识到后天教育对成才的重要性,从而自觉学习。 二、教学重点 理解本文方仲永从天资过人到泯然众人矣的原因。 三、教学难点 文章的立意 四、教学方法设想:

一、布置自读,要求:凭借工具书和课文注释逐字逐句读懂课文,同时记下疑问,准备在老师教读时提出。自读在课内进行。 二、试改变教师逐句串讲的传统教法,在学生认真自读的基础上,小组合作探究,从抓字、词、句入手,逐步引导学生深入理解文章中心,务使学生对文章的思想内容和人物形象获得完整、鲜明的印象。 三、“以提问与指点代替多讲”,减轻学生对教师的依赖性,着眼于培养学生自读浅易文言文的能力。 教学课时:2课时 课前准备: 教师准备: 1、网上搜集类似文中成长过程的事例,在教学中穿插融入。 2、制作ppt 学生准备: 预习课文,结合注释,初步了解文章内容。 【教学过程】 第一课时(自读课) 一、设置话题,导入新课 二、介绍作者 三、学生自读课文 【教学内容和步骤】 一、设置话题,导入新课 什么是天才啊?(学生回答)是啊,“天才是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感”一个人只有不断的学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不学习,哪怕你是一个神童,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文《伤仲永》里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例子。 二、介绍作者: 参考https://www.360docs.net/doc/c24350465.html,/question/320619382.html。 百度搜索,查相关资料。

第3课时 认识米和用米量教学教案

第3课时认识米和用米量 教学内容:教材第4页例4、例5及练习一相关题目。 教学目标: 1.认识长度单位米,初步建立1米的长度概念。 2.通过自主测量,知道1米=100厘米。 3.培养学生观察比较、动手操作的能力。 教学重点:认识长度单位米,初步建立1米的长度概念。 教学难点:认识长度单位米,初步建立1米的长度概念。 教学准备:多媒体课件、米尺和学生卷尺。 教学过程 学生活动(二次备课) 一、复习导入 1.提问。 (1)上一节课学过的长度单位是什么?量比较短的物体可以用什么测量? (2)用两个手指比一比1厘米有多长?2厘米呢?10厘米呢? (3)量一量,文具盒的长和宽约是多少厘米? 2.引入新课。 请两名同学用尺子测量黑板的长,并说一说有什么感受。 瞧!这样用尺子量太不方便了,也不容易得出结果。那么该怎么办呢?用这把尺子(用更长的尺子量)试试看,这是一把米尺。我们量比较长的物体,通常用“米”作单位,如黑板的长,教室的长、宽,大树的高。今天我们就来学习有关米的知识。 二、预习反馈 点名让学生汇报预习情况。(重点让学生说说通过预习本节课要学习的内容,学到了哪些知识,还有哪些不明白的地方,有什么问题) 三、探索新知 1.感知1米的实际长度(例4)。 (1)请同学们猜一猜1米有多长,并用手势比画。 (2)出示米尺,初步感知1米的长度。让学生拿出课前准备的卷尺,比一比,看1米和米尺上的是不是一样长,刻度是不是一样。 (3)体验。 ①用米尺在黑板上画1米长的线段。 ②用米尺比一比从地面到讲台的什么地方的高度是1米。 ③两只手臂展开,用卷尺量一量看到什么地方是1米。 ④两个人互相量一量身高,从地面到身体什么部分是1米。 2.认识米与厘米之间的关系(例5)。 (1)课件演示米尺与长10厘米的尺子,并演示1米里有多少个10厘米。(2)每个小组先量出1米长的绳子,再量一量它有多少厘米。 (3)小组讨论1米有多少厘米。 (4)汇报归纳:1米 = 100厘米让学生亲身经历测量的过程,体会到引入较大单位的必要性,从而引入新课。 教师根据学生预习的情况,有侧重点地调整教学方案。 通过自主观察米尺,比、画、量帮助学生深化对米的认识,逐步形成1米的实际表象。 通过探究,让学生更深刻

《浮与沉》教学设计

《浮与沉》教学设计 观音堂小学王冬 教材分析: 《浮与沉》是大象版小学《科学》三年级下册的内容。本课共安排了三个逐层递进的教学活动:1、认识物体的浮沉现象;2、认识改变物体在水中沉浮的方法;3、感受浮力。旨在通过学生动手实验,自主探研出改变物体沉浮的方法。并从而学会探究式学习的方法。 学情分析: 由于学生对沉浮现象有着丰富的生活经历和学习基础,加之本课注重学生的亲身经历,探究性极强,学生在一次次经历中对原有认知不断修正、完善,三维目标得以落实,科学素养获得和谐发展。因而我们在教学中要注意的问题是从实际出发,把握深广度,坚持循序渐进的原则,从有条不紊地操作、用符号记录、体验感受到用语言表达、比较归纳、概括同类事物的共同性质等。 教学目标: 知识目标:认识浮和沉的自然现象,通过实验,了解改变物体沉浮的方法。 能力目标:培养学生的实验能力和积极的科学态度。 情感目标:向学生渗透自然变化是有规律的,人可以认识自然、利用自然和改造自然。 教学重点和难点: 1、认识物体沉浮现象

2、实验设计:了解改变物体沉浮的方法。 材料准备: 教师:食盐、瓶子、乒乓球、铁块、纸、桃 学生:橡皮泥、木块、石块、螺丝钉、泡沫塑料、橡皮、树叶 教学过程: 一、创设情境,激情导入 同学们,如果你一不小心把皮球踢进树洞里了,洞很深洞口又小,用手拿不出来,你有什么好办法吗?(学生有的能回答出用水灌进树洞。)想一想,这与什么自然现象有关呢?(浮与沉)从而揭示课题。 (设计意图:应用多媒体课件辅助教学,能有效地激发学生的学习兴趣,使学生产生强烈的学习欲望,从而形成良好的学习动机。) 二、自主探究 (一)认识浮与沉 1 、了解什么是浮和沉 (1)提问:一件物体在水中,怎样叫浮?怎样叫沉? (2)学生提出自己的看法 2、师引导:猜测出来的结果要用什么方法来验证呢?一定要用实验 的方法验证自己的猜想:学生普遍认为把物体投入水中就可以观察出结果。 (1)我们一起来动手做个实验,探索一下物体的浮沉情况。把橡皮泥、木块、石块、螺丝钉、泡沫塑料、树叶、橡皮放在水槽里,看看哪些物体浮在水面,哪些物体沉在水底。请把仔细观察到的现象记录在表内。

物体的浮与沉教学设计

《§7.5 物体的浮与沉》教学设计 肇源县古龙镇第一中学王金辉 一、教材内容分析 《物体的浮与沉》是义务教育课程标准实验教科书《物理》(沪科版)八年级第七章第五节的内容。本节重点讲解物体的浮沉条件及其应用。本节课从前后联系来看,有利于巩固学生对浮力的认识,在理论推导过程中判断物体的浮与沉有利于强化学生对浮力的计算。有利于为今后学习力与运动的关系打下了必要的埋伏,起到承上启下的作用。 教材的安排的目的:教材的这种结构能较好地突出理论与实践的统一,使学生明白物理规律既可以直接从实验得出,也可以用已知规律从理论上导出,而且这里还要让学生初步形成力与运动的关系。 二、学情分析: 学生已经基本掌握了物体的受力分析以及初步的认识了浮力的产生,基本能够运用一些方法来求解简单的浮力,但是大家都知道与浮力的相关内容一直为学生所害怕,其实浮力与学生生活相当紧密。我分析,(1)因为他们很多来自于生活的前期经验及认识其实是错误的,可能这正是学生倍感困惑的原因。由于有了主观想象性的干扰,自然会对结论产生影响。(2)在学习了浮力之后要求学生要有具备分析问题,分析物理过程和原理的能力,还要有教好的逻辑思维能力,而对于一个只有感性认识的初二学生来说,确实有点困难。但是应该来说,学生现在还是略微具备了从应用所学到的物理知识来分析和解决物理问题的能力,而这节课就是强化和巩固了学生的这一能力。 三、教学目标: 知识与技能: 1、了解物理与现代生活、社会生产、科学技术等的密切联系和重要应用。 2、让学生进一步认识浮力,会比较浮力与重力的大小,初步形成力与运动的关系。 3、通过运用实验的方法解决判断物体的浮与沉问题,使学生初步领会如何判断物体的浮与沉的基本思想; 4、能利用浮沉条件解决一些简单的问题,培养学生运用物理知识解决实际问题及应用信息的能力。 过程与方法: 1、通过对浮沉条件的探究,使学生体验猜想的验证过程,培养合作意识;

《伤仲永》教案

5.伤仲永 王安石[宋] 教学目标 (一)培养学生的自学能力,让学生自己利用课文注释和工具书读懂课文。 (二)熟读课文,背诵课文。 (三)抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点。 (四)注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。 教学重点、难点 抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点; 注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。 教时:两课时 第一课时 教学过程 一、导入 古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文—

—〈〈伤仲永〉〉里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。二、作者作品简介 提问:这是王安石的作品。哪位同学了解王安石以及他的作品,来给大家谈谈? (学生讲述) [投影] 王安石:字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、文学家。是唐宋八大散文家之一。本文选自〈〈临川先生文集〉〉 三、题解 (教师)提问:谁能说说题目“伤仲永”的“伤”是什么意思? 明确:哀伤,叹息。表达了作者的感情。 四、自读课文,掌握大意 (教师)讲述:王安石哀叹方仲永什么呢?请同学们带着这个疑问,自由朗读课文一遍。 (一)听老师朗读课文,看看谁找到的错误多! (二)学生自读课文。利用课文注释和工具书、参考老师补充注释(可四人小组探讨),合作翻译课文,看看谁翻译得最通顺。 教师补充课文注释[幻灯] (1)理解几个词语 解释下列划线的字: A.世隶耕(属于) B.未尝识书具(曾经)

“米的认识”教学设计与说明

“米的认识”教学设计与说明Teaching design and explanation of "understa nding of rice"

“米的认识”教学设计与说明 前言:小泰温馨提醒,数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科, 从某种角度看属于形式科学的一种,在人类历史发展和社会生活中,数学发挥着不可替代 的作用,是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。本教案根据数学课程标准的要 求和针对教学对象是小学生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的 设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随 意修改调整及打印。 教学内容苏教版《义务教育课程标准实验教科书数学》二年级 (上册)第52~53页。教学目标 1.使学生在实践活动中,初步建立1米的长度表象。能根据 初步形成的1米的表象,进行一些直观的判断与思考。2.知道1 米=100厘米,能用米尺测量物体的长度。 3.在小组活动中,学会与他人合作解决问题,逐步养成认真、细致的学习态度和习惯。教学准备教师准备:米尺、卷尺、剪刀、绸带、胶带、标签纸等。学生按小组准备:米尺、卷尺、剪刀、 绸带、标签纸等。教学过程 一、谈话引入谈话:昨天老师让大家回去测量自己的身高, 都量了吗?谁来说一说,你的身高是多少?(学生交流自己的身高)大家都不约而同地用了同一个字“米”。今天我们就来认识 米(板书课题)。量比较长的物体,常用“米”作单位。 二、初步认识1米1.估计1米的实际长度。谈话:老师的身高是1米72厘米,你能估计一下,从地面到老师身上的哪儿大约

是1米高呢?(学生根据已有的经验进行估计)谈话:大家都想 估计,那我们来做个游戏好吗?请两个同学把这卷绸带慢慢地拉开,其他同学认真观察拉开的绸带,如果你觉得拉开的绸带的长 够1米了,就立即喊“停”。(学生活动)启发:(指拉开的绸带)这段绸带的长正好是1米吗?怎样才能知道它到底有多长?(可以用尺量一量)[说明:对于“米”,学生在生活中已经有了 一定的感性认识。从身高谈起,再让学生大胆地进行估计,唤醒 了学生已有的生活经验,找准了知识的生长点,为下面的学习做 好准备。]2.认识1米。出示米尺。谈话:这是一把米尺,它的长 度是1米。请同学们拿出自己的米尺,看一看1米有多长。提问:看一看、数一数米尺上的刻度,你能发现什么?根据学生的回答,板书:1米=100厘米。 3.用米尺量。谈话:怎样用米尺量出刚才绸带的长度是不是 1米呢?谁来试一试?指名量出一根1米的绸带,再让每个小组照样子量出1米长的绸带。提问:张老师想知道到底身上的哪儿离 地面是1米高,谁来帮老师量一量?(学生测量后,在1米的位 置贴上标签)谈话:同学们想不想知道自己身上的哪儿离地面是1米呢?同桌合作,互相量一量。讨论:标签离地面都是1米,为 什么贴的位置各不一样呢?[说明:学生的年龄小,合作学习的经 验不足,适时进行合作的指导和示范,可以使合作更有秩序,更 富实效。同时,又兼顾并重视了合作过程中必不可少的个体体验 与思考。]谈话:现在同学们知道1米有多长了吗?请大家张开双

物体的浮与沉 优质课教学设计

课堂教学设计表 课程名称物理设计者单位(学校)授课班级八(3)班章节名称9.3 物体的浮与沉学时 1 学习目标 (一)知识和技能: 1、让学生了解在液体中有关浮与沉的现象。 2、培养探究能力,让学生知道浮与沉条件,知识拓展引出另一种浮与沉判断条件是物体密度与液体密度的比较,以及让学生了解其在生活中的应用。(二)过程和方法: 1、通过小实验,让学生感知液体中浮沉现象的存在。 2、通过实验探究和小组讨论形成浮沉的原因。 3、在教学过程中让学生学会理论结合实际,知道改变物体浮沉的方法。(三)情感、态度、价值观: 1、用情景创设小实验激发学生的学习兴趣。在探究实验中调动学生的学习积极性。 2、通过学习,使学生体验到科学思维的严谨和流畅。 3、通过观察实验的操作,培养学生认真细致的科学态度。在分析观察实验的结果以及学习设计实验中,培养学生勇于探究,独立思考的科学态度和与人合作的态度。 学生特征 在本节课之前学生已经学习了浮力的相关知识。但是在很多学生的潜意识里认为:重的物体一定下沉,轻的物体一定上浮。这种”前概念”的存在,暴露出学生看待问题的片面性,是学生理解物体浮沉条件的最大障碍。再者,对学生来说,虽然他们对物体的浮沉现象有一定的感性认识,但他们缺少改变物体浮沉的生活经验。 学习目标描述知识点 编号 学习 目标 具体描述语句 9.3-1 9.3-2 9.3-3 知识和能力 过程和方法 情感态度和 价值观 1、新课印入:魔术“听话的章鱼”吸引学生眼球。 2、用3只鸡蛋分别呈现漂浮、悬浮、沉底三种状态及上浮和下沉 的运动过程。 3、培养学生对于物体运动现象的描述,练习语言表达能力。 4、让学生充分体验物体浸没在液体中静止释放后的运动现象。 1、分组实验一:动手将物品浸没于水中,观察运动现象,认识上 浮与下沉,并对物品进行分类。 2、分组实验二:根据所学物体浮沉条件,改变物体的浮沉状态。 3.分组讨论:培养学生对于知识的严谨性,并练习总结与归纳自己 的数据。 1、通过动手实验,培养学生对物理的学习主动性,并根据提示总 结归纳出判断物体浮沉条件。 2、展示自制教具,启发学生并鼓励学生,利用所学知识应用于生 活学习中。

伤仲永的教学设计

伤仲永的教学设计 关于伤仲永的教学设计(精选3篇) 伤仲永的教学设计1 教学目标: 1掌握有关文言实词的意义和用法,加强文言文的朗读训练,注意朗读的节奏。 2指导学生准确朗读课文,借助工具书读懂故事,并能复述故事,感悟故事。通过充分的活动,引导学生合作学习,探究问题,积累知识。 3、准确把握和理解作者的思想感情,领悟故事所蕴含的道理,引导学生正确处理天资和后天学习的关系。 教学重点 1、掌握重点文言词语,翻译课文。 2、认识到”后天教育”的重要性。 教学难点 1抓住本文借事说理的特点,弄清材料与观点的关系,理解作者的思想观点; 2注意本文详略得当的写法,揣摩精当的语言。 教学时间: 2课时 教学过程:

第一课时 一、课文导入,简介作者,解释文题。 1、伟大的科学家和发明家爱迪生有一句名言:“天才是百分之~的灵感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奋的一生发明了无数的东西,对人类作出了巨大贡献,被誉为“发明大王”,人们都认为他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的这句名言就是最恰当的解释。遗憾的是有很多人并没有认识到这一点,自恃聪明,自认为有天赋,结果最终沦为庸才、蠢才,方仲永就是这样一个人。 2、简介王安石:北宋政治家、思想家、文学家。宇介甫,晚号半山。唐宋八大家之一。他年轻时候,文章写得十分出色,得到欧阳修的赞赏。王安石二十岁中进士,当官之后积极推行变法,后来新法被废,王安石忧愤成疾,第二年病逝。 我们还学过他的诗歌《京口瓜洲》。 《梅花》:墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。 唐宋八大家:唐代的韩愈、柳宗元和宋代的苏轼、苏洵、苏辙(苏轼,苏洵,苏辙三人称为三苏)、欧阳修、王安石、曾巩(曾拜欧阳修为师)。(分为唐二家和宋六家) 3、本文采用随笔的形式而写,借一件事来抒发作者的感情或阐明某种观点。叙述是基础,阐明道理是核心。文题含义:为仲永的经历遭遇而感伤。 二、整体感知(学生自读课文,掌握以下内容。) 1.掌握下列加点字的读音。

三年级科学浮与沉教学设计

《浮与沉》教学设计 一、教材分析 《浮与沉》在《水》这一单元中占有重要的地位,是在学习了《水与生命》之后,引导学生开展科学实验,来探究物体在水中的浮与沉。本课在学生已有生活经验的基础上,安排了“物体的浮沉”、“改变物体在水中的沉浮”、“感受浮力”这三项逐层递进的活动,第一课时我计划完成活动1的教学,让学生初步尝试用实验的方法来探究物体在水中的浮沉。 二、教学目标 根据以上分析,为体现《新课标》中关于“让学生知道科学探究涉及的主要活动,理解科学探究的基本特征”这一内容,结合学生的认知特点和心理特点,我确定以下教学目标: 1、科学探究目标: ①能根据生活经验预测某物体在水中的浮沉状态。 ②能用实验的方法判断物体的浮沉。 ③能根据物体在水中的浮沉状态给物体分类。 2、情感、态度与价值观目标: 能与小组内其他同学合作完成科学实验。 3、科学知识目标: 通过自主探究的观察实验活动,获得关于物体浮沉的认识。 三、教学重点与难点: 本课的教学重点是:让学生初步尝试用实验的方法来探究物体在水中的浮沉。 教学难点是:让学生体验科学探究的基本过程。 四、教法与策略 为了突出重点,突破难点,我采用了下面的教学方法: 我采用的是科学探究的教学方法,对于物体在水中的沉浮,教师引导学生经历“发现——否定——再否定——再发现”这样一个不断冲突,不断修正的过程,教师在这个过程中,充当的只是知识的促进者、活动的引领者的角色让学生在探索中发现、在探究中总结,在总结中提升。 五、教具与学具: 本课准备的教具有玻璃瓶两个、小塑料球一个、小铁球一个、烧杯一个、乒乓球、木片、砖头、铁钉、蜡烛、曲别针、铅笔、塑料尺、山楂、棉花、带盖的空塑料瓶、橡皮泥、水槽等和多媒体课件。 各小组准备的学具有乒乓球、木片、砖头、铁钉、蜡烛、曲别针、铅笔、塑料尺、山楂、棉花、带盖的空塑料瓶、橡皮泥、水槽等方便找到的物体。 六、教学过程 (一)创设情境激趣导入 “小熊猫和小袋鼠一起踢皮球,玩得正起劲,一不小心皮球掉进了树洞里,树洞很深,洞口又小,这可怎么办呢?”学生根据生活经验,不难想出向深坑中倒水,球随水浮上来。根据学生的回答我给学生演示当向烧瓶中倒水时,放入烧瓶中的小塑料球会浮出水面,让学生直观的看到有的物体在水中会上浮。 教师接着问:“如果是小铁球,还能用这个办法吗?根据学生的回答教师同样演示当向烧瓶中倒水时,放入烧瓶的小铁球会沉在水底,这样学会很直观的看到有的物体在水中会下沉,这节课我们一起来学习浮与沉。