材料科学基础课件 2.纯金属的凝固

第二章 纯金属的凝固

物质从液态到固态的转变过程称为凝固。绝大多数材料的生产或成形都经历熔化、浇注、冷却过程,凝固为固态得到铸件,再经过其他加工成材。凝固过程中由于外界条件的差异,所获得铸件的内部组织会有所不同,它们的物理、化学和力学性能也会因之而异,对随后的加工工艺或使用带来很大的影响。 了解材料的凝固过程,掌握其有关规律。对控制铸件质量,提高制品的性能等都是很重要的。

如果固态下,材料的结构为晶体,凝固过程是晶体从液态中的生成过程,也称为结晶过程。结晶过程是一相变过程,了解结晶过程也为了解相变过程及相变的普遍规律提供重要的基础。

2-1 金属结晶的现象

一、过冷现象

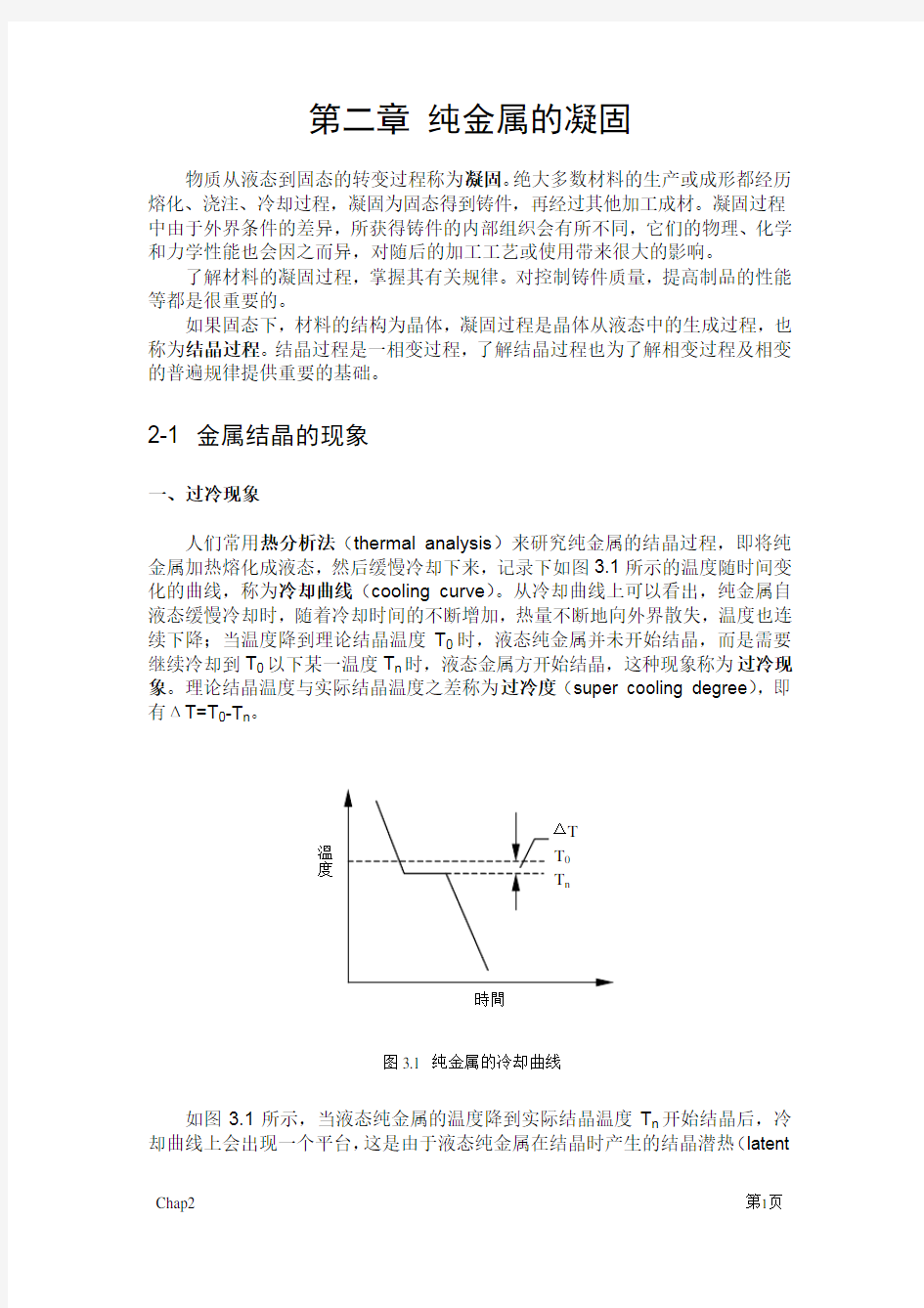

人们常用热分析法(thermal analysis )来研究纯金属的结晶过程,即将纯金属加热熔化成液态,然后缓慢冷却下来,记录下如图3.1所示的温度随时间变化的曲线,称为冷却曲线(cooling curve )。从冷却曲线上可以看出,纯金属自液态缓慢冷却时,随着冷却时间的不断增加,热量不断地向外界散失,温度也连续下降;当温度降到理论结晶温度T 0时,液态纯金属并未开始结晶,而是需要继续冷却到T 0以下某一温度T n 时,液态金属方开始结晶,这种现象称为过冷现象。理论结晶温度与实际结晶温度之差称为过冷度(super cooling degree ),即有ΔT=T 0-T n 。

如图3.1所示,当液态纯金属的温度降到实际结晶温度T n 开始结晶后,冷却曲线上会出现一个平台,这是由于液态纯金属在结晶时产生的结晶潜热(latent

溫度

時間图3.1 纯金属的冷却曲线

heat )与向外界散失的热量相等的原因,这个平台一直延续到结晶过程完毕,纯金属全部转变为固态为止,然后再继续向外散热直至冷却到室温,相应的冷却曲线呈连续下降。

一般来讲,实际结晶温度总是低于理论结晶温度,但是在极其缓慢的冷却速度条件下,两者相差甚微(约0.02℃左右)。过冷度随金属的本性和纯度的不同,以及冷却速度的差异可以在很大的范围内变化。金属种类不同,过冷度的大小也不同;金属的纯度越高,则过冷度越大。当以上两个因素确定之后,过冷度的大小主要取决于冷却速度。在实际工程应用中,液态金属冷却速度总是比较快,冷却速度越快,则过冷度越大,实际结晶温度越低。

二、形核与长大过程

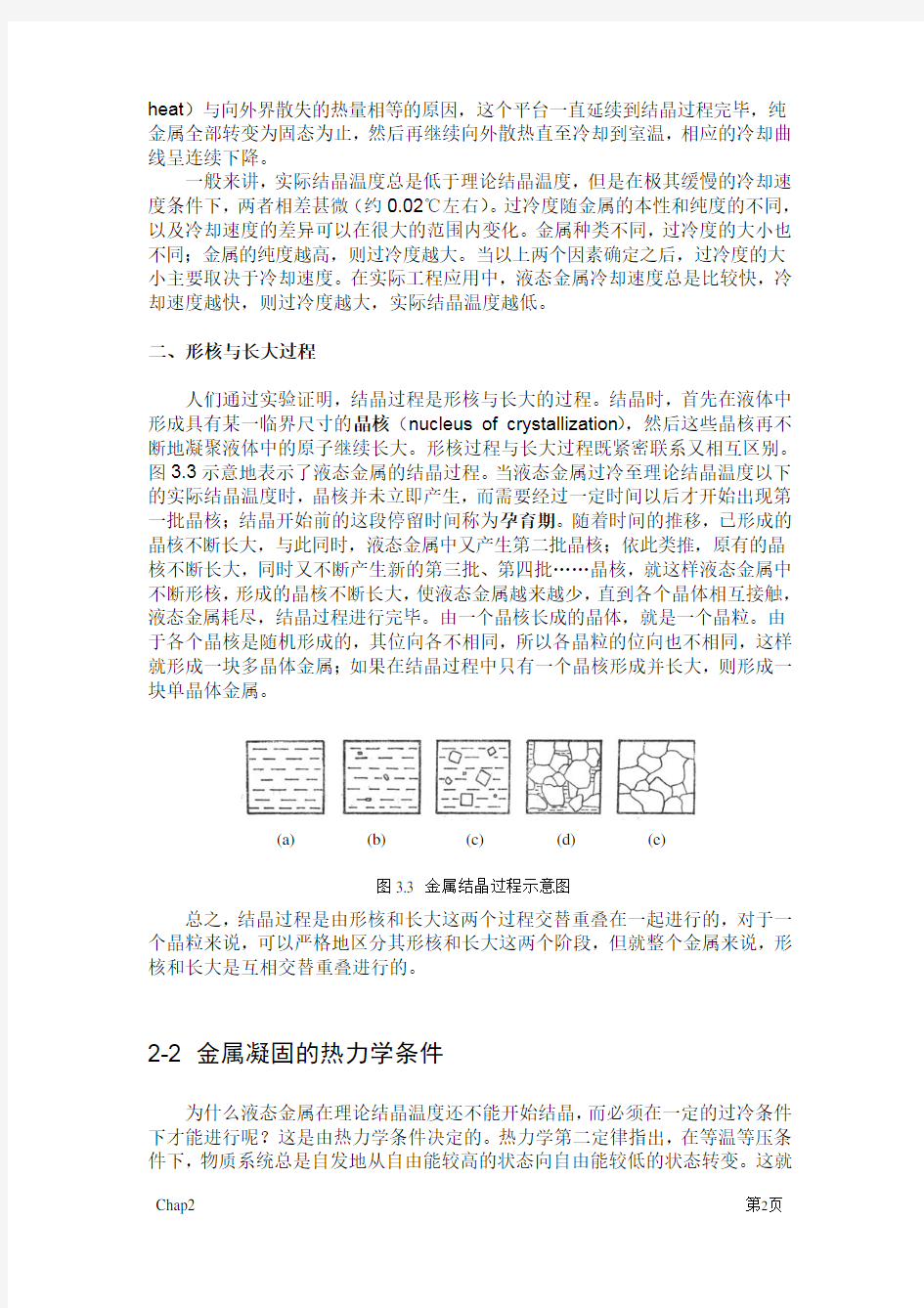

人们通过实验证明,结晶过程是形核与长大的过程。结晶时,首先在液体中形成具有某一临界尺寸的晶核(nucleus of crystallization ),然后这些晶核再不断地凝聚液体中的原子继续长大。形核过程与长大过程既紧密联系又相互区别。图3.3示意地表示了液态金属的结晶过程。当液态金属过冷至理论结晶温度以下的实际结晶温度时,晶核并未立即产生,而需要经过一定时间以后才开始出现第一批晶核;结晶开始前的这段停留时间称为孕育期。随着时间的推移,已形成的晶核不断长大,与此同时,液态金属中又产生第二批晶核;依此类推,原有的晶核不断长大,同时又不断产生新的第三批、第四批……晶核,就这样液态金属中不断形核,形成的晶核不断长大,使液态金属越来越少,直到各个晶体相互接触,液态金属耗尽,结晶过程进行完毕。由一个晶核长成的晶体,就是一个晶粒。由于各个晶核是随机形成的,其位向各不相同,所以各晶粒的位向也不相同,这样就形成一块多晶体金属;如果在结晶过程中只有一个晶核形成并长大,则形成一块单晶体金属。

总之,结晶过程是由形核和长大这两个过程交替重叠在一起进行的,对于一个晶粒来说,可以严格地区分其形核和长大这两个阶段,但就整个金属来说,形核和长大是互相交替重叠进行的。

2-2 金属凝固的热力学条件

为什么液态金属在理论结晶温度还不能开始结晶,而必须在一定的过冷条件下才能进行呢?这是由热力学条件决定的。热力学第二定律指出,在等温等压条件下,物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变。

这就(a)

(b) (c) (d) (e)

图3.3 金属结晶过程示意图

说明,对于结晶过程而言,结晶能否发生,就要看液态金属和固态金属的自由能孰高孰低。图3.2是液态、固态纯金属自由能随温度变化的示意图,由图可见,液态和固态金属的自由能都随着温度的升高而降低,液态金属自由能曲线的斜率比固态金属的大,所以液态金属的自由能降低得更快一些,两条曲线的斜率不同必然导致两条曲线必然在某一温度相交,此时的液态和固态金属的自由能相等,这意味着此时两者共存,处于热力学平衡状态,这一温度就是理论结晶温度T 0。由图3.2可知,只有当温度低于T 0时,固态金属的自由能才低于液态金属的自由能,液态金属可以自发地转变为固态。因此,液态金属要结晶,其结晶温度一定要低于理论结晶温度T 0,即要有一定的过冷度,此时的固态金属的自由能低于液态金属的自由能,两者的自由能之差构成了金属结晶的驱动力。

2-3 形核

在过冷液体中形成晶核时,可能有两种形核方式:一种是均匀形核(homogeneous nucleation ),一种是非均匀形核(heterogeneous nucleation )。

液态纯金属的内部原子排列从整体来看是不规则的,但在某些局部会存在一些尺寸大小不同的有规则排列的小原子集团,它们是不稳定的,时起时伏,直至温度过冷到实际结晶温度并停留一段时间以后,这些在一定尺寸以上的原子小集团就会稳定下来,即形成晶核并开始慢慢长大。这种由液体结构内部自发长出的晶核称为自发晶核,这种形核方式称为均匀形核,又称均质形核或自发形核。

在实际铸造中,均匀形核现象很少,通常金属液中总是存在着各种固态杂质颗粒,液态金属的原子常常依附于这些固态杂质颗粒(包括铸模型壁)上形核,这种形核方式称为非均匀形核,又称非自发形核。实际金属的结晶主要是按非均匀形核的方式进行。

实验证明均匀形核所需的形核功较大,需要很大的过冷度才能形核,而实际金属中不可避免地存在着杂质颗粒,这些杂质促进了非均匀形核的进行,因此实图3.2 液态、固态纯金属自由能随温度变化的示意图

T T F 自由能10溫度T

际工程应用中的金属铸件结晶时的过冷度一般都在20℃以下。

一、均匀形核

1. 均匀形核时的能量变化

当温度降到熔点以下时,在液态金属中存在结构起伏,即有瞬时存在的有序原子集团,它可能成为均匀形核的“胚芽”或称晶胚。晶胚中的原子组成晶态的规则排列.而其外层原子却与液态金属中求规则排列的原子相接触而构成界面。当过冷液体中出现晶胚时,一方面由于在这个区域中原子由液态的聚集状态转变为固态的排列状态,体系内的吉布斯自由能降低,但另—方面。由于晶胚构成新的界面、又会引起表面吉布斯自由能的增加.因此体系总的吉布斯自由能的变化为:

γ?+??=?A G V G V (6—7) 式中ΔG V 是液、固两相单位体积吉布斯自由能之差,为负值;γ是晶胚单位面积表面能,为正值;V 和A 分别是晶胚的体积和表面积。为减少表面积,设晶胚为球形,其半径为r ,则式(6—7)可写成:

γππ?+??=?2343

4r G r G V (6—8) 式(6—8)右端的第一顶为与半径r 的立方值成正比的负值,第二项为与半径r 的平方值成正比的正值。在一定的温度下,设ΔG V 和γ为确定的常数,得到ΔG 随r 变化的曲线如图6-5所示。

2.临界晶核

ΔG 在半径为r k 时达到最大值。可见T

也可能重新熔化。半径为r k 的晶核叫做临界晶核,而r k 称为临界晶核半径。 使0=?dr G

d 可以得出r k 值:

V k G r ??=γ2 (6-9)

3.临界形核功

将式(6-9)代入式(6-8)得:

()23

316V k G G ?=?πγ (6-11)

式中ΔG k 称为临界晶核形成功,简称形核功,即形成临界晶核时要有ΔG k 的增加。由此可见,临界晶核尺寸除与γ有关外,主要决定于过冷度ΔT ,过冷度越大,临界晶核的尺寸变小,形核功也大大减少,这意味着形核的几率增大。当温度等于熔点,ΔT =0,ΔG v =0,r k =∞,这就是说任何晶胚都不能成为晶核,凝固不可能进行。

由于临界晶核的表面积()()22

2164V k k G r A ?==πγπ,因而

γ?=

?k k A G 3

1 (6—13) 即临界晶核形成时的吉布斯自由能增高量等于其表面能的1/3,这意味着液—固相之间的吉布斯自由能差可以补偿临界晶核所需表面能的2/3,而另外1/3则依靠液体中存在的能量起伏来补足。综上所述,形核要在一定的过冷条件下才可能,这时在液体中客观存在的结构起伏和能量起伏,瞬间满足了晶核的尺寸和形核功时,这个晶胚就不再消失,而成为晶核且不断长大。

4.形核率

当温度低于T m 时,单位体积液体内在单位时间所形成的晶核数(形核率)受两个因素的控制,即形核功因子???

?????????????kT G k exp 和原子扩散的几率因子???????

????????kT Q exp 。因此形核率为 ??????????

??????=kT Q kT G K N k exp exp 式中,K 为比例常数;ΔG k 为形核功;Q 为原子越过液、固相界面的扩散激活能k 为玻尔兹曼常数:T 为绝对温度。形核率与过冷度之间的关系如图6.7所示。因中出现峰值,其原因是在过冷度较小时,形核率主要受形核率因子控制,随着过冷度增加,所需的临界形核半径减小,因此形核率迅速增加,并达到最高值;

随后当过冷度继续增大时,尽管所需的临界晶核半径继续减小,但由于原子在较低温度下难于扩散,此时,形核率受扩散的几率因子所控制,即过峰值后,随温度的降低,形核率随之减小。

对于易流动液体来说,形核率随温度下降至某值T k突然显著增大.此湿度T k可视为均匀形核的有效形核温度。随过冷度增加,形核率继续增大,未达图6.7中的峰值前,结晶已完毕。从多种易流动液体的结晶实验研究结果表明,对大多数液体观察到均匀形核在相对过冷度ΔT k/T m为0.15至0.25之间,其中ΔT k =T m—T k,或者说有效形核过冷度ΔT k≈0.2T m(T m用绝对温度表示),见图6.8。

对于高粘滞性的液体,均匀形核速率很小,以致常常不存在有效形核温度。

二、非均匀形核

1.非均匀形核的临界晶核及形核功

除非在特殊的试验室条件下,液态金属中不会出现均匀形核。如前所述.液态金属或易流动的化合物均匀形核所需的过冷度很大,约0.2T m 。例如纯铁均匀形核时的过冷度达295℃。但通常情况下,金属凝固形核的过冷度一般不超过20℃,其原因在于非均匀形核,即由于外界因素,如杂质颗粒或铸型内壁等促进了结晶晶核的形成。依附于这些已存在的表面可使形核界面能降低,因而形核可在较小过冷度下发生。

设一晶胚依附于型壁平面上形成,如图6.9(a)所示,并且该晶胚是曲率半径为r 的球冠,θ为该晶胚与型壁表面的接触角(又称浸润角)。可求得

V

SL k G 2-?=γ非r 式中,γSL 为晶核与液相之间的界面的单位面积界面能。由上式可见,不均匀形核时,临界球冠的曲率半径是与均匀形核时临界球形晶核的半径相等的。

而求得的

()()???

?????+??=+??=?4cos 3cos -2G cos 3cos -2G 343k 32V 3SL k θθθθγπ均非G 当0<θ<180o 时,由于???

?????+4cos 3cos -23θθ恒小于1,因此,k k G 均非?

2.非均匀形核的形核率

图6.10示意地表明非均匀形核与均匀形核之间的差异。由图可知,最主要的差异在于其形核功小于均匀形核功,因而非均匀形核在约为0.02T m的过冷度时,形核率已达到最大值。另外,非均匀形核率由低向高的过渡较为平缓;达到最大值后,结晶并末结束,形核率下降至凝固完毕。这是因为非均匀形核需要合适的“基底”,随新相晶核的增多而减少,在“基底”减少到一定程度时,将使形核率降低。

总之,非均匀形核比均匀形核容易,大大地降低了凝固开始的临界过冷度,在同样过冷度的条件下.因形核功小而大大提高形核率。

2-4 长大

晶核一旦形成便开始长大。

一、液-固界面处的温度梯度

液-固界面处的温度分布使晶体生长时所要考虑的一个重要因素,它可分为正梯度和负梯度两种。

一般液态金属在铸型中凝固,其热量是通过型壁传导散出,故靠近型壁温度最低,凝固最早发生,而越靠近熔液中心,温度越高,即具有正的温度梯度,如图所示(a)所示。故在凝固晶体前沿的过冷度是随离界面距离的增加而减小。

另一种是具有负的温度梯度情况:过冷度随离界面距离的增加而增大,如图(b)所示。此时,相界面上产生的结晶潜热既可通过固相也可通过液相而散出。

二、液-固界面的微观结构

经典理论认为,晶体长大的形态与液、固两相的界面结构有关。晶体的长大是通过液体中单个并按照晶面原子排列的要求与晶体表面原子结合起来。按原子尺度,把相界面结构分为粗糙界面和光滑界面两类,如图6.13所示。

如图6.13(a)所示.在光滑界面以上为液相,以下为固相,固相的表面为基本完整的原子密排面,液、固两相截然分开,所以从微观上看是光滑的,但宏观上它往往由不同位向的小平面所组成,故呈折线状,这类界面也称小平面界面。

所谓租糙界面,如图6.13(b)所示,可以认为在固、液两相之间的界面从微观来看是高低不平的,存在几个原子层厚度的过渡层,在过渡层中约有半数的位

置为固相原子所占据。但由于过渡层很薄,因此从宏观来看,界面显得平直,不出现曲折的小平面。

三、晶核长大机制

1.垂直生长

对于租糙界面,由于界面上约有一半的原子位置空着,故液相的原子可以进入这些位置与晶体结合起来,晶体便连续地向液相中生长,故这种生长方式为垂直生长。垂直长大时只须克服原子间结合力,而无其他能量障碍,而且在添加位置方面没有限制,长大速度很快。

2.二维形核

二维晶核是指一定大小的单分子或单原子的平面薄层。若界面为光滑界面,二维晶核在相界面上形成后,液相原子沿着二维晶核侧边所形成的台阶不断地附着上去,使此薄层很快扩展而铺满整个表面(见图6.16),这时生长中断,需在此界面上再形成二维晶核,又很快地长满一层.如此反复进行。晶核以这种机制长大时,每形成一个二维晶核都需一定的形核功,这使晶核只能以较低的速度长大。

3.藉螺型位错生长

若光滑界面上存在螺型位错时,垂直于位错线的表面呈现螺旋形的台阶,且不会消失。因为原子很容易填充台阶,而当一个面的台阶被原子进入后,又出现螺旋型的台阶。如图所示。晶核以这种机制长大时,没有附加的能量障碍,但界面上的缺陷所能提供的、向界面上添加原子的位置甚为有限,所以长大速度比垂直长大时低。

四、纯金属凝固时的生长形态

纯金属凝固时的生长形态,取决于液-固界面的微观结构和界面前沿液相中的温度分布情况。

1.正温度梯度下纯金属结晶的平面生长

正的温度梯度下,结晶潜热只能通过固相而散出,相界面的推移速度受固相传热速度所控制。晶体的生长是以接近平面状向前推移,其形态按界面的微观结构不同,有两种类型:

(1)若是光滑界面结构的晶体,其生长形态呈台阶状,组成台阶的平面(前述的小平面)是晶体的一定晶面,如图6.22(a)所示。液—固界面自左向右推移,虽与等温面平行,但小平面却与熔液等温面呈一定的角度。

(2)若是粗糙界面结构的晶体,其生长形态呈平面状,界面与液相等温而平行,如图6.22(b)所示。

2.负温度梯度下纯金属结晶的树枝状生长

负的温度梯度下,相界面上产生的结晶潜热即可通过固相也可通过液相而散失。相界面的推移不只由固相的传热速度所控制,在这种情况下,如果部分的相界面生长凸出到前面的液相中,则能处于温度更低(即过冷度更大)的液相中,使凸出部分的生长速度增大而进一步伸向液体中。在这种情况下液—固界面就不可能保持平面状而会形成许多伸向液体的分枝(沿一定晶向),同时在这些晶枝上又可能会长出二次晶枝,在二次晶枝再长出三次晶枝,如图6.23所示。晶体的这种生长方式称为树枝生长或树枝状结晶。树枝状生长时,伸展的晶枝轴具有一定的晶体取向,这与其晶体结构类型有关,例如:

面心立方<100>

体心立方<100>

密排六方<1010>

树枝状生长在具有粗糙界面的物质(如金属)中表现最为显著,而对于具有光滑界面的物质来说,在负的温度梯度下虽也出现树枝状生长的倾向,但往往不甚明显,而仍保持其小平面特征。

2-5 凝固理论的应用—细化晶粒

一、晶粒度

实际金属结晶后,获得由大量晶粒组成的多晶体,每个晶粒的大小称为晶粒度,通常采用晶粒的平均面积或平均直径来表示。

金属材料的晶粒大小(或单位体积中的晶粒数)对材料的性能有重要的影响。例如,其强度、硬度、塑性和韧性都随着晶粒细化而提高,因此,控制材科的晶粒大小具有重要的实际意义。应用凝固理论可有效地控制结晶后的晶粒尺寸,达到使用要求。

金属结晶时,每个晶粒都是由一个晶核长大而成的,晶粒的大小取决于形核率和长大速率的相对大小。形核率越大,则单位体积中的晶核数目越多,每个晶核的长大余地越小,因而最后长成的晶粒越细小。同时,长大速度越慢,则在长大过程中将会形成越多的晶核,因而晶粒越细小。反之,形核率越小,长大速度越快,则晶粒越粗大。因此,晶粒度取决于形核率N 与长大速度G 之比,比值N/G 越大,晶粒越细小。根据分析计算,单位体积中的晶粒数目Z v 为:

439.0??

????=G N Z v (3.1) 而单位面积中的晶粒数目Z s 为: 21

1.1??????=G N Z s (3.2)

因此,凡能促进形核,抑制长大的因素,都能细化晶粒。反之,凡能抑制形核,促进长大的因素,都使晶粒粗化。

二、控制晶粒度的方法

在工程上,为了细化晶粒度以提高铸件及焊缝的性能,可以采用以下几种方法。

(1) 控制过冷度

金属结晶时,形核率和长大速度都取决于过冷度,但是,随着过冷度的增大,两者的变化率并不相同,如图3.5所示。在一般金属结晶时的过冷范围内,过冷度越大,则比值N/G 越大,因而晶粒越细小。所以可以通过增大过冷度来细化晶粒。

增加过冷度主要可以通过提高液体金属的冷却速度和过冷能力来达到。在铸造中可以用金属型铸造代替砂型铸造,以及改变铸造工艺,包括采用提高金属熔化温度,降低浇注温度和慢速浇注等措施,以提高铸件的冷却速度,获得较大的过冷度。

(2) 变质处理

对于厚大铸件来说,很难获得较大的冷却速度,即使可以冷却得很快,也会因各部位冷却不均匀而产生较大的内应力,导致铸件变形甚至开裂,这时就要采用变质方法或物理方法来细化晶粒。

变质处理(modification )就是在液态金属中加入某些物质(称为变质剂),使它在金属液中形成大量的固体质点,起非自发形核的作用,促进形核,抑制长大,从而达到细化晶粒,改善性能的目的。如在铝或铝合金中加入微量钛,钢中加入微量钛、铝等,就是变质处理的典型例子。

图3.5 金属结晶时的形核率、长大速度

以及获得的晶粒大小与过冷度的关系

(3) 振动、搅拌处理

在液态金属结晶时,采用机械振动、超声波振动或电磁搅拌处理等方法,可获得细小的晶粒。振动、搅拌的细化作用是通过两个方面进行的:一是使正在生长的枝晶破碎,从而增加了更多的晶核,使结晶后的晶粒变细;二是由于振动、搅拌提供了能量,促使自发晶核的形成,因而也提高了形核率,细化了晶粒。

金属材料学基础试题及答案

金属材料的基本知识综合测试 一、判断题(正确的填√,错误的填×) 1、导热性好的金属散热也好,可用来制造散热器等零件。() 2、一般,金属材料导热性比非金属材料差。() 3、精密测量工具要选用膨胀系数较大的金属材料来制造。() 4、易熔金属广泛用于火箭、导弹、飞机等。() 5、铁磁性材料可用于变压器、测量仪表等。() 6、δ、ψ值越大,表示材料的塑性越好。() 7、维氏硬度测试手续较繁,不宜用于成批生产的常规检验。() 8、布氏硬度不能测试很硬的工件。() 9、布氏硬度与洛氏硬度实验条件不同,两种硬度没有换算关系。() 10、布氏硬度试验常用于成品件和较薄工件的硬度。 11、在F、D一定时,布氏硬度值仅与压痕直径的大小有关,直径愈小,硬度值愈大。() 12、材料硬度越高,耐磨性越好,抵抗局部变形的能力也越强。() 13、疲劳强度是考虑交变载荷作用下材料表现出来的性能。() 14、20钢比T12钢的含碳量高。() 15、金属材料的工艺性能有铸造性、锻压性,焊接性、热处理性能、切削加工性能、硬度、强度等。() 16、金属材料愈硬愈好切削加工。() 17、含碳量大于0.60%的钢为高碳钢,合金元素总含量大于10%的钢为高合金钢。() 18、T10钢的平均含碳量比60Si2Mn的高。() 19、一般来说低碳钢的锻压性最好,中碳钢次之,高碳钢最差。() 20、布氏硬度的代号为HV,而洛氏硬度的代号为HR。() 21、疲劳强度是考虑交变载荷作用下材料表现出来的性能。() 22、某工人加工时,测量金属工件合格,交检验员后发现尺寸变动,其原因可能是金属材料有弹性变形。() 二、选择题 1、下列性能不属于金属材料物理性能的是()。 A、熔点 B、热膨胀性 C、耐腐蚀性 D、磁性 2、下列材料导电性最好的是()。 A、铜 B、铝 C、铁烙合金 D、银 3、下列材料导热性最好的是()。 A、银 B、塑料 C、铜 D、铝 4、铸造性能最好的是()。 A、铸铁 B、灰口铸铁 C、铸造铝合金 D、铸造铝合金 5、锻压性最好的是()。

金属凝固原理思考题

金属凝固原理思考题 1.表面张力、界面张力在凝固过程的作用和意义。 2.如何从液态金属的结构特点解释自发形核的机制。 3.从最大形核功德角度,解释0 /= ?dr G d的含义。 4.表面张力、界面张力在凝固过程和液态成形中的意义。 5.在曲率为零时,纯镍的平衡熔点喂1723K,假设镍的球形试样半径是1cm,1μm、μm,其 熔点温度各为多少已知△H=18058J/mol,V m =606cm3/mol,σ=255×107J/cm2 6.证明在相同的过冷度下均质形核时,球形晶核与立方形晶核哪种更易形成。 7.用平面图表示,为什么晶体长大时,快速长大的晶体平面会消失,而留下长的速度较慢的平面。 8.用相变热力学分析为何形核一定要在过冷的条件下进行。 9.证明在相同的过冷度下均质形核时,球形晶核与立方形晶核哪种更易形成。 8.试导出平衡凝固及液相完全混合条件下凝固时T*与f s 的关系。 9.Ge-Ga锭中含有Ga10ppm(质量分数),凝固速度R为8×10-3J/s,无对流现象,试绘出凝 固后锭长度上的成分分布图,给出最初成分、最后过渡区的长度。设D L =5×10-5cm2/s, k = 10.从溶质再分配的角度出发,解释合金铸件中宏观偏析形成的原因及其影响因素。 12.根据成分过冷理论,阐述工艺和合金两个方面的因素对结晶形貌的影响方式。 13.在揭示铸件内部等轴晶的形成机制和控制铸件凝固组织方面,大野美的实验有何意义。14.在片层状规则共晶的生长过程中,界面上各组元原子的扩散运动规律及其与生长速度的关系。 15.在长大速度一定的条件下,温度梯度G L 是否影响规则共晶的片层间距原因何在 16.如何认识液态金属的结构特征,液态金属的结构特征对形核有何影响。 17.试分析表面张力和界面张力形成的物理原因及其与物质原子间结合力的关系。 18.证明在相同的过冷度下均质形核时,体积相同的球形晶核与立方形晶核哪种更易形成。 试导出平衡凝固及液相完全混合条件下T* L 与f L 的关系。19。Al-Cu(w C =1%)合金于单向 凝固中生长速度为3×10-4cm/s,完全没有对流(合金相图中C E =33%(Cu),C Sm =%(Cu),

材料科学基础期末考试

期末总复习 一、名词解释 空间点阵:表示晶体中原子规则排列的抽象质点。 配位数:直接与中心原子连接的配体的原子数目或基团数目。 对称:物体经过一系列操作后,空间性质复原;这种操作称为对称操作。 超结构:长程有序固溶体的通称 固溶体:一种元素进入到另一种元素的晶格结构形成的结晶,其结构一般保持和母相一致。 致密度:晶体结构中原子的体积与晶胞体积的比值。 正吸附:材料表面原子处于结合键不饱和状态,以吸附介质中原子或晶体内部溶质原子达到平衡状态,当溶质原子或杂质原子在表面浓度大于在其在晶体内部的浓度时称为正吸附; 晶界能:晶界上原子从晶格中正常结点位置脱离出来,引起晶界附近区域内晶格发生畸变,与晶内相比,界面的单位面积自由能升高,升高部分的能量为晶界能; 小角度晶界:多晶体材料中,每个晶粒之间的位向不同,晶粒与晶粒之间存在界面,若相邻晶粒之间的位向差在10°~2°之间,称为小角度晶界; 晶界偏聚:溶质原子或杂质原子在晶界或相界上的富集,也称内吸附,有因为尺寸因素造成的平衡偏聚和空位造成的非平衡偏聚。 肖脱基空位:脱位原子进入其他空位或者迁移至晶界或表面而形成的空位。 弗兰克耳空位:晶体中原子进入空隙形而形成的一对由空位和间隙原子组成的缺陷。 刃型位错:柏氏矢量与位错线垂直的位错。 螺型位错:柏氏矢量与位错线平行的位错。 柏氏矢量:用来表征晶体中位错区中原子的畸变程度和畸变方向的物理量。 单位位错:柏氏矢量等于单位点阵矢量的位错 派—纳力:位错滑动时需要克服的周围原子的阻力。 过冷:凝固过程开始结晶温度低于理论结晶温度的现象。 过冷度:实际结晶温度和理论结晶温度之间的差值。 均匀形核:在过冷的液态金属中,依靠金属本身的能量起伏获得成核驱动力的形核过程。 过冷度:实际结晶温度和理论结晶温度之间的差值。 形核功:形成临界晶核时,由外界提供的用于补偿表面自由能和体积自由能差值的能量。 马氏体转变:是一种无扩散型相变,通过切变方式由一种晶体结构转变另一种结构,转变过程中,表面有浮凸,新旧相之间保持严格的位向关系。或者:由奥氏体向马氏体转变的

金属凝固原理复习资料

金属凝固原理复习题部分参考答案 (杨连锋2009年1月) 2004年 二 写出界面稳定性动力学理论的判别式,并结合该式说明界面能,温度梯度,浓度梯度对界面稳定性的影响。 答:判别式, 2 01()()2 (1)m c v D s g m v D g G T k ωωωω * *??- ??? =-Γ- ++?? -- ??? ,()s ω的正负决定 着干扰振幅是增长还是衰减,从而决定固液界面稳定性。第一项是由界面能决定的,界面能不可能是负值,所以第一项始终为负值,界面能的增加有利于固液界面的稳定。第二项是由温度梯度决定的,温度梯度为正,界面稳定,温度梯度为负,界面不稳定。第三项恒为正,表明该项总使界面不稳定,固液界面前沿形成的浓度梯度不利于界面稳定,溶质沿界面扩散也不利于界面稳定。 三 写出溶质有效分配系数E k 的表达式,并说明液相中的对流及晶体生长速度对E k 的影 响。若不考虑初始过渡区,什么样的条件下才可能有0s C C * = 答:0 00 (1)N L s v E D C k k C k k e δ*- = = +- 可以看出,搅拌对流愈强时,扩散层厚度N δ愈小, 故s C * 愈小。生长速度愈大时,s C * 愈向0C 接近。(1)慢的生长速度和最大的对流时,N L v D δ《1,0E k k = ;(2)大的生长速度或者液相中没有任何对流而只有扩散时,N L v D δ》1,E k =1 (3)液相中有对流,但属于部分混合情况时,0 1E k k <<。1E k =时,0 s C C * = ,即在 大的生长速度或者液相中没有任何对流而只有扩散时。 四 写出宏观偏析的判别式,指出产生正偏析,负偏析,和不产生偏析的生长条件。 答:0 1s q q C k C k = -+,s C 是溶质的平均浓度,0C 是液相的原始成分,q 是枝晶 内溶质分布的决定因素,它是合金凝固收缩率β,凝固速度u 和流动速度v 的函数, (1)(1)v q u β=-- 。0s C C =,即 1p u v β β =- -时,q=1,无宏观偏析。0s C C >时,对于01k <的合金来说,为正偏析,此时 1p u v β β >- -。0s C C <时,对于01k <的合金来 说,为负偏析,此时 1p u v β β <- -。 五 解:用2m m m m r m m k r T V T V T H H σσ?=- ?=- ? ??计算

材料科学基础考题1

材料科学基础考题 Ⅰ卷 一、名词解释(任选5题,每题4分,共20分) 单位位错;交滑移;滑移系;伪共晶;离异共晶;奥氏体;成分过冷 二、选择题(每题2分,共20分) 1.在体心立方结构中,柏氏矢量为a[110]的位错( )分解为a/2[111]+a/2]111[. (A) 不能(B) 能(C) 可能 2.原子扩散的驱动力是:( ) (A) 组元的浓度梯度(B) 组元的化学势梯度(C) 温度梯度 3.凝固的热力学条件为:() (A)形核率(B)系统自由能增加 (C)能量守衡(D)过冷度 4.在TiO2中,当一部分Ti4+还原成Ti3+,为了平衡电荷就出现() (A) 氧离子空位(B) 钛离子空位(C)阳离子空位 5.在三元系浓度三角形中,凡成分位于()上的合金,它们含有另两个顶角所代表的两组元含量相等。 (A)通过三角形顶角的中垂线 (B)通过三角形顶角的任一直线 (C)通过三角形顶角与对边成45°的直线 6.有效分配系数k e 表示液相的混合程度,其值范围是() (A)1 第 1 页 共 2 页姓名: 报考专业: 准考证号码: 密 封线内不要写题 2017年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称:金属材料科学基础(□A 卷■B 卷)科目代码:810 考试时间:3小时 满分 150 分 可使用的常用工具:□无 ■计算器 ■直尺 □圆规(请在使用工具前打√) 注意:所有答题内容必须写在答题纸上,写在试题或草稿纸上的一律无效;考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共6个,每个3 分,共 18分) 孪晶界、过冷度 、非稳态扩散、共晶相图、堆垛层错、惯习面; 二、论述题(共 4 小题,共 50 分) 1、试用位错理论解释低碳钢的屈服现象。举例说明吕德斯带对工业生产的影响及防止办法。(16分) 2、结合材料科学基础课程所学理论,分析为什么弹簧冷卷后需要进行低温退火,而弹簧钢丝在冷拔过程中却采用较高温度退火?(10分) 3、分析金属凝固过程枝晶偏析是如何产生的?枝晶偏析对性能有何影响?为了消除枝晶偏析,常用的方法是什么?(12分) 4、试讨论金属晶体缺陷对其固态相变形核过程的影响。(12分) 三、计算题( 共3题,共45 分) 1、 结合Fe-Fe3C 相图,分析Wc=3.5%的合金平衡冷却过程组织转变过程,完成以下问题。(共18分) (1)根据该合金的平衡结晶过程,写出共晶反应及共析反应式; (2)计算该合金刚刚冷却到共晶转变温度,相变前剩余液相含量; (3)分析室温下该合金得到的平衡组织及相组成,并计算室温下组成相的相对含量? 2、Wc=0.1%的低碳钢,置于Wc=1.2%渗碳气氛中,在920℃下进行渗碳。如果要求离表层0.2cm 处碳的质量分数为0.45%,问需要多少渗碳时间: (共15分) 已知碳在920℃时的扩散激活能为133984J/mol ,D 0=0.23cm 2/s ,erf(0.71)=0.68 3、在立方晶胞中画出(321)和(120)晶面与[111]和,并计算(321)和(120)晶面之间]111[夹角?(12分) 金属键: 金属键(metallic bond)是化学键的一种,主要在金属中存在。由自由电子及排列成晶格状的金属离子之间的静电吸引力组合而成. 晶体: 是由许多质点(包括原子、离子或分子)在三维空间作有规则的周期性重复排列而构成的固体 同素异晶转变(并举例): 金属在固态下随温度的变化,由一种晶格变为另一种晶格的现象,称为金属的同素异晶转变。液态纯铁冷却到1538℃时,结晶成具有体心立方晶格的δ-Fe;继续冷到1394℃时发生同素异晶的转变,转变为面心立方晶格γ-Fe;再继续冷却到912℃时,γ-Fe又转变为体心立方晶格的α-Fe。 晶胞: 在空间点阵中,能代表空间点阵结构特点的小平行六面体,反映晶格特征的最小几何单元。 点阵常数: 晶胞三条棱边的边长a、b、c及晶轴之间的夹角α、β、γ称为晶胞参数 晶面指数: 晶体中原子所构成的平面。 晶面族: 晶体中具有等同条件(这些晶面的原子排列情况和面间距完全相同),而只是空间位向不同的各组晶面称为晶面族 晶向指数: 晶体中的某些方向,涉及到晶体中原子的位置,原子列方向,表示的是一组相互平行、方向一致的直线的指向。 晶向族(举例); 晶体结构中那些原子密度相同的等同晶向称为晶向族。<111>:[111],[-1-11][11-1][-1-1-1][1-1-1][-111][-11-1][1-11] 晶带和晶带轴: 所有相交于某一晶向直线或平行于此直线的晶面构成一个晶带,此直线称为晶带轴。 配位数: 在晶体中,与某一原子最邻近且等距离的原子数称为配位数 致密度: 晶胞内原子球所占体积与晶胞体积之比值 晶面间距: 两近邻平行晶面间的垂直距离 对称:通过某种几何操作后物体空间性质完全还原为原始状态 空间点阵:将构成物质结构的粒子抽象为质点后,质点在三维空间的排列情况 布拉菲点阵:考虑点阵上的阵点的具体排列而得到的点阵具体排列形式,而不是强调是布拉菲数学计算得到的十四种排列 固溶体:溶质原子在固态的溶剂中的晶格或间隙位置存在,晶体结构保持溶剂的物质 中间相:两种或以上元素原子形成与其组元的晶体结构均不相同的化合物 准晶:有独特结构和对称性的物质,原子排列在晶体的有序 一、名词解释 1.柏氏矢量 描述位错特征的一个重要矢量,它集中反映了位错区域内畸变总量大小和方向,也是位错扫过后晶体相对滑动的量。 2.堆垛层错 实际晶体结构中,密排面的正常堆垛顺序有可能遭到破坏和错排,称为堆垛层错。 3.相 所谓相,是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。 4.固溶体 固溶体是以某一组元为溶剂,在其晶体点阵中溶入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀混合的固态溶体,它保持着溶剂的晶体结构类型。 5.珠光体 奥氏体在727℃发生共析转变:γS →αp +Fe 3C ,转变产物是铁素体与渗碳体的机械混合物,称为珠光体。 6.成分过冷 在合金的凝固过程中,由于液相中溶质的分布发生变化而改变了凝固温度,这可由相图中的液相线来确定,因此,将界面前沿液体的实际温度低于由溶质分布所决定的凝固温度时产生的过冷,称为成分过冷 。 7.非均匀形核 新相优先在母相中存在的异质处形核,即依附于液相中的杂质或外来表面形核。 8.间隙扩散 间隙扩散是指碳氮氢这类尺寸很小的原子在金属晶体内的扩散,它们一般位于晶体的八面体间隙内,间隙原子扩散时是从一个八面体间隙运动到邻近的另一个八面体间隙。 9.临界分切应力 晶体的滑移是在切应力作用下进行的,但其中许多滑移系并非同时参与滑移,而只有当外力在某一滑移系中的分切应力达到一定临界值时,该滑移系方向可以首先发生滑移,该分切应力称为滑移的临界分切应力。 10.加工硬化 金属材料经冷加工变形后,强度(硬度)显著提高,而塑形则很快下降,这就是加工硬化。 二、填空题 1.面心立方晶体结构所含原子数()配位数()晶面(111)垂直晶向() 2.螺型位错的位错线()滑移方向,()位错运动方向。 3.液相+固相=固相是()反应,固相=固相+固相是()反应 4.根据相律原则,三元相图的相数是2,其自由度为() 5.一些化合物类型与组成元素原子尺寸的差别有关,当两种原子半径 第二章固体结构 1、晶体:是指原子(或分子)在三维空间按一定规律作周期性排列的固体。 非晶体:原子杂乱分布,或仅有局部区域为短程规则排列。 2、晶体结构(晶体点阵): 晶体中,实际原子、分子、离子或原子集团按一定几何规律的具体排列方式。 5、空间点阵:由周围环境相同的阵点在空间排列的三维阵列。 3、晶格:用直线将空间点阵的各阵点连接起来,构成一个三维空间格架。这种用于描述晶体中原子排列规律的空间格架称为晶格。 4、晶胞:晶格中,能完全反映晶格特征的最小几何单元称为晶胞。 6、结构晶胞:如果在点阵晶胞的范围内,标出相应晶体结构中各原子的位置,这部分原子构成了晶体结构中有代表性额部分,含有这一附加信息的晶胞称为结构晶胞。 8、晶体结构与空间点阵的区别:空间点阵只有14种,晶体结构是无限多的; 9、结构晶胞与点阵晶胞的区别: 点阵晶胞—仅反映周期性最小的,体积最小,但不一定反映点阵的对称性,只含一个结点。 结构晶胞--具有较高对称性的最小重复单元,既反映周期性,也反映对称性,但不一定最小。 10、晶向:晶体中,穿过两个以上阵点的任意直线,都代表晶体中一个原子列的空间位向,称为晶向. 晶面:晶体中,某些原子构成的原子平面,称为晶面. 11、密勒指数: 国际通用、用以表示晶向和晶面空间位置的符号,分晶向指数和晶面指数. 12、晶向族:原子排列相同但空间位向不同的所有晶向。 13、面心立方结构(A1) Al, 贵金属, α-Fe, Ni, Pb, Pd, Pt等 体心立方结构(A2) 碱金属, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, -Fe等 密排六方结构(A3) α-Ti, Be, Zn, Mg, Cd等 14、配位数CN —晶体中,与任一原子最近邻且等距离的原子数 致密度:晶体结构中原子体积占总体积的百分数。 k = nv/V n:晶胞原子数 v:单原子的体积 V:晶胞体积 15、晶体的多晶型性(同素异构):化学组成相同的物质在不同温度或压力条件下具有不同的晶体结构的现象,称为多晶型性(同素异构)。 1、肖脱基空位:离位原子迁移到晶体的外表面or内界面,这种空位叫肖脱基空位。 天津大学2018年《862金属材料科学基础》考研大纲 一、考试的总体要求 该课程是材料学专业(金属材料方向)的一门重要专业基础课,要求考生全面、系统地掌握金属学的基本知识和基本理论;了解与金属材料性能密切相关的物质结构特征及与形成过程相关的材料行为规律;具备综合运用所学知识进行分析和解决实际问题的能力。 二、考试的内容 第1部分金属的晶体结构 ①空间点阵和晶胞; ②晶系和布拉菲点阵; ③晶向指数和晶面指数; ④典型金属的晶体结构:原子堆垛方式、点阵常数、配位数和致密度;间隙; ⑤多晶型转变。 第2部分晶体缺陷 ①点缺陷:点缺陷的类型、点缺陷的产生; ②位错的基本概念:位错的基本类型、柏氏矢量、位错的运动、位错密度、位错的观察。 ③位错的能量及交互作用:位错的应变能、位错的线张力、位错的应力场、位错的分解与合成; ④晶体中的界面:晶界的结构与晶界能。 第3部分相结构及相图 ①材料的相结构:固溶体、中间相; ②二元相图及其类型:相图的基本知识、杠杆定律、二元系相图、相图与性能的关系; ③复杂相图分析:分析方法、铁-碳合金相图; ④相图热力学基础:吉布斯自由能与成分的关系、相平衡条件、吉布斯自由能曲线与相图; ⑤三元系相图及其类型:三元相图的表示方法、相区接触法则、垂直截面及水平截面、三元匀晶相图、具有两相共晶反应的三元系相图、具有共晶型四相平衡反应的三元系相图。 第4部分金属的凝固 ①晶体材料熔融凝固的基本规律:液态的结构、凝固的热力学条件、过冷现象、结晶的一般过程; ②晶核的形成:均匀形核、形核率、非均匀形核; ③晶核的生长:液-固界面的微观结构、熔体中晶体的生长形态、晶体长大的线速度; ④固溶体的凝固:固溶体的平衡凝固、稳态凝固、成分过冷; ⑤共晶合金的凝固:共晶体的形成、共晶体的形态; ⑥凝固组织及其控制:晶粒尺寸的控制、铸锭组织及其控制、铸锭的缺陷; 第5部分材料中的原子扩散 ①扩散现象及扩散方程:扩散现象、菲克第一定律、菲克第二定律、扩散方程的应用、柯肯达尔效应; ②扩散的微观机制:空位机制、间隙机制、自间隙机制、扩散系数、扩散激活能; 《金属凝固理论》期末复习题 一、是非判断题 1 金属由固态变为液态时熵值的增加远远大于金属由室温加热至熔点时熵值的增加。(错) 2 格拉晓夫准则数大表明液态合金的对流强度较小。(错) 3 其它条件相同时,凹形基底的夹杂物不如凸形基底的夹杂物对促进形核有效。(错) 4 大的成分过冷及强形核能力的形核剂有利于等轴晶的形成。(对) 5 大多数非小平面-小平面共晶合金的共晶共生区呈现非对称型。(对) 6 根据相变动力学理论,液态原子变成固态原子必须克服界面能。(对) 7 具有糊状凝固方式的合金容易产生分散缩孔。(对) 8.金属熔体的黏度与金属的熔点相类似,本质都是反映质点间(原子间)结合力大小。(对) 9. 以熔体中某一参考原子作为坐标原点,径向分布函数表示距参考原子r处找到其他原子的 几率。(错) 10. 液态金属中在3-4个原子直径的范围内呈一有序排列状态,但在更大范围内,原子间呈无序状态。(对) 11. 金属熔体的黏度越大,杂质留在铸件中的可能性就越大。(对) 12. 半固态金属在成型过程中遵循的流变特性,主要满足宾汉体的流变特性(对) 13. 在砂型中,低碳钢的凝固方式是体积凝固。(错) 14. 铸型具有一定的发气能力,会导致型腔气体反压增大,充型能力下降。(对) 15. 晶体生长的驱动力是固液两相的体积自由能差值。(对) 16. 绝大多数金属或合金的生长是二维晶核生长机理。(错) 17. Fe-Fe3C共晶合金结晶的领先相是奥氏体。(错) 18. 铸件中的每一个晶粒都代表着一个独立的形核过程,而铸件结晶组织的形成则是这些晶 核就地生长的结果。(错) 19. 型壁附近熔体内部的大量形核只是表面细晶粒区形成的必要条件,而抑制铸件形成稳定 的凝固壳层则为其充分条件. (对) 20.对于薄壁铸件,选择蓄热系数小的铸型有利于获得细等轴晶。(错) 21.处理温度越高,孕育衰退越快。因此在保证孕育剂均匀溶解的前提下,应尽量降低处理 温度。(对) 22. 铸铁中产生的石墨漂浮属于逆偏析。(错) 23.湿型铸造的阀体铸件件皮下形成的内表面光滑的气孔,其形成原因主要是砂型的发气量 大、透气性不足。(对) 二、名词解释 1.黏度:是熔体在不同层面上存在相对运动时才表现出来的一种物理性能,其本质反映的是 质点间的结合力大小。 2.金属遗传性:指在结构上,由原始炉料通过熔体阶段向铸造合金的信息传递,具体表现在 原始炉料通过熔体阶段对合金零件凝固组织,力学性能及凝固缺陷的影响。 3.半固态铸造:指在金属的凝固过程中,对金属施加剧烈的搅拌或扰动、或改变金属的热状 态、或加入晶粒细化剂、或进行快速凝固,即改变初生固相的形核和长大 过程,得到的一种液态金属熔体中均匀地悬浮着一定球状初生固相的固液 混合浆料,然后利用其进行成型的工艺。 4. 充型能力:液态金属充满铸型型腔,获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力 5.非均质形核:指在不均匀的熔体中依靠外来杂质或型壁界面提供的衬底进行形核的过程 6. 临界形核半径:由金属学可知,只有大于临界半径的晶胚才可以作为晶核稳定存在,此 第一章测试 1 【单选题】(10分) Al、Cu、γ-Fe是() A. 密排六方 B. 体心立方 C. 面心立方 2 【单选题】(10分) 晶格常数是指() A. 晶胞棱边的长度 B. 原子直径 C. 相邻两原子之间的距离 3 【判断题】(10分) 实际金属材料一般是多晶体结构的,因此不表现出各向异性。 A. 对 B. 错 4 【单选题】(10分) 面心立方结构的晶体,滑移系数目是() A. 8 B. 12 C. 10 5 【单选题】(10分) 在立方晶格中,晶向指数与晶面指数相同时,它们之间存在() A. 相互平行的关系 B. 相互垂直的关系 C. 既不平行也不垂直 6 【单选题】(10分) 晶面指数标定时,建立的坐标系原点应设立在() A. 坐标系不能动 B. 待求晶面上 C. 待求晶面外 7 【单选题】(10分) 体心立方晶格致密度是() A. 0.74 B. 0.86 C. 0.77 D. 0.68 8 【多选题】(10分) 位错运动形式有() A. 交叉滑移 B. 滑移 C. 攀移 9 【单选题】(10分) 两个晶向指数数字相同,但正负号相反,则这两个晶向的关系是() A. 相互垂直,但不相交 B. 相互平行,方向相反 C. 相互垂直,两者相交 D. 相互平行,方向相同 10 【单选题】(10分) 晶体中的位错属于() A. 面缺陷 B. 线缺陷 C. 体缺陷 D. 点缺陷 11 【单选题】(10分) α-Fe是属于()结构 A. 密排六方 B. 复杂立方 C. 面心立方 D. 体心立方 12 【单选题】(10分) 在体心立方晶胞中原子排列密度最大的晶向是() A. [110] B. [010] C. [111] 13 【单选题】(10分) 单晶体的性能特点是() A. 伪无向性 B. 各向异性 C. 各向同性 D. 切变共格 14 【单选题】(10分) NaCl晶体中的化学键属于() A. 金属学和热处理 第一章 金属的晶体结构 1.这种原子在三维空间作有规则的周期性重复排列的物质称为晶体。 2.晶体与非晶体的区别不在外形,主要在于内部的原子排列情况;先,晶体具有一定的熔点;体的另一个特点是在不同方向三测量其性能时,表现出各向异性或异向性。 3.最典型最常见的金属晶体结构有3种类型:体心立方结构,面心立方结构和密排六方结构。 4.体心立方晶格:除了在晶胞的八个角上各有一个原子外,在立方体的中心还有一个原子: 原子半径a r 4 3=,原子数8x1/8+1=2,配位数(所谓配位数是指晶体结构中与任一个 原子最近邻、等距离的原子数)为8;致密度(原子排列的紧密程度可用原子所占体积与晶胞 体积之比表示)V nV k 1= 5.面心立方品格和密排六方晶格的:原子半径,原子数,配位数,致密度 6.晶向指数的确定,晶向族包括的晶向; 7.晶面指数的确定,晶面族包括的晶面。 8.在实际应用的金属材料中,总是不可避免的存在着一些原子偏离规则排列的不完整性区域, 这就是晶体缺陷。 9.根据晶体缺陷的几何特征,可以分为以下三类: 1)点缺陷:空位、间隙原子和置换原子 2)线缺陷:最简单、最基本的类型有两种:刃型位错、螺型位错。 3)面缺陷:包括晶体的外表面和内界面两类, 10.晶体结构相同但位向不同的晶粒之间的界面称为晶粒间界,或简称晶界。 11.具有不同晶体结构的两相之间的分界称为相界。 第二章 纯金属的结晶 1.纯金属结晶的条件:满足热力学条件和结构条件。 2.为什么液态金属在理论结晶温度不能结晶,而必须在一定的过冷条件下才能进行呢? 热力学第二定律指出:在等温等压条件下,物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变,如果液相的自由能比固相的自由能低,那么金属将自发地从固相转 变为液相,即金属发生熔化;如果液相的自由能高于固相的自由能,那么液相将自发地转变为固相,即金属发生结晶,从而使系统的自由能降低,处于更稳定的状态;液相金属和固相金属的自由能之差构成了金属结晶的驱动力;过冷度越大,液、固两相自由能的差值越大,即相变驱动力越大,结晶速度越快。 3.液态金属结晶时存在的结构起伏和能量起伏,液态金属中的均匀形核和非均匀形核 3.金属结晶是晶核的形成和长大的过程。 4.液态金属中的近程有序的原子集团处于瞬间出现,瞬间消失,此起彼伏,变化不定的状态,这种不断变化着的近程有序原子集团称为结构起伏,或相起伏。 5.液态金属的一个重要特点是存在着相起伏,只有在过冷液体中的相起伏才能成为晶胚。 6.在过冷液体中形成固态晶核可能有两种形核方式:均匀形核和非均匀形核。 7.形核功…一在形成临界晶核时,体积自由能的下降只补偿了表面能的2/3,还有1/3 的表面能没有补偿,需要另外供给,即需要对形核做功,这个功称为形核功。 8.形核功从哪里来?这部分能量可以由晶核周围的液体对晶核做功来提供。在各微观区域内的自由能并不相同,有的微区高些,有的微区低些,即各微区的能量也是处于此起彼伏,变化不定的状态,这种微区内暂时偏离平衡能量的现象即为能量起伏。当液相中某一微观区域的高能原子附着于晶核 凝固过程模型的作用。(1)物理模型和数学模型可以定性和定量的描述凝固现象。(2)通过电子计算机数值模拟对凝固过程的研究,有效的控制凝固过程,保证铸件的质量。 为什么说液态金属的结构更接近固态而非气态。(1)能量角度:以面心立方结构其汽化潜热比熔化潜热约大28倍。(2)液态与固态相比,其原子结合键的削弱是不大的。(3)金属由固态转变为液态过程中熵的增值小,可以再次说明,在熔点附近金属的液态结构与固态结构相差不会太大。 液态金属的微观结构有何特点。(1)液体金属原子以近程有序排列排列(2)有能量起伏现象:由于液体中原子热运动的能量较大,每个原子在三维方向都有相邻的原子,经常相互碰撞,交换能量。(3)存在结构起伏:液体中存在的能量起伏造成每个原子集团内具有较大动能的原子能克服邻近原子的束缚,(除了在集团内产生很强的热运动外)还能成簇地脱离原有集团而加入到别的原子集团中,或组成新的原子集团。 液态金属的性质对铸件质量有何影响。 ①粘度对铸坯质量的影响(1)对液态金属流动状态的影响:液态金属流动状态分为紊流和层流。受粘度影响液态金属的流动阻力流动状态。而流动状态直接影响铸坯宏观质量,如气孔等。(2)对液态金属对流的影响:运动粘度越大,对流强度越小。近期研究表明,铸坯的宏观偏析主要受对流的影响。(3)对液态金属净化的影响:粘度越大,夹杂物上浮速度越小,越容易滞留在铸坯中。 ②表面张力对铸坯质量的影响(1)表面张力产生附加压力P=2σ/r,提高金属液中气体析出的阻力。(2)表面张力产生附加压力P=2σ/r,影响金属液与铸型的相互作用。附加压力为正值时(润湿),铸坯表面光滑,但反映铸型型腔的能力较差。附加压力为负值时(不润湿),金属液能很好地反映铸型型腔,但是容易与铸型粘结(粘砂),阻碍收缩,甚至产生裂纹。宽、窄结晶温度范围合金流动停止的机理和特点。 纯金属和窄结晶温度范围:(a)过热量未完全散失前为纯液态流动。(b)冷的前端在型壁上凝固结壳。(c)后边的金属液在被加热的管道中流动,冷却强度下降。由于液流通过I 区终点时,尚有一定的过热度,将已经凝固的壳重新熔化,为第II区。所以,该区是先形成凝固壳,又被完全熔化。第III区是末被完全熔化而保留下来的一部分固相区,在该区的终点金属液耗尽了过热热量。在IV区,液相和固相具有相同的温度——结晶温度。由于在该区的起点处结晶开始较早,断面上结晶完毕也较早,往往在它附近发生堵塞。前端液态金属凝固收缩,形成吸力,产生喇叭状缩孔。 宽结晶温度范围合金:(a)有过热,纯液态流动。(b)温度低于液相线,析出晶体。析出的晶体顺流前进,并不断长大。前端冷却快,晶粒粗大。(c)前端晶粒达到一定数量,结成一个连续的网络,阻碍后边的液态金属流动,流动停止。所联成的网受到后面液态金属向前的推力,造成前突特征。 材料科学基础A习题 第五章材料的变形与再结晶 1、某金属轴类零件在使用过程中发生了过量的弹性变形,为减小该零件的弹性变形,拟采取以下措施: (1)增加该零件的轴径。 (2)通过热处理提高其屈服强度。 (3)用弹性模量更大的金属制作该零件。 问哪一种措施可解决该问题,为什么? 答:增加该零件的轴径,或用弹性模量更大的金属制作该零件。产生过量的弹性变形是因为该金属轴的刚度太低,增加该零件的轴径可减小其承受的应力,故可减小其弹性变形;用弹性模量更大的金属制作该零件可增加其抵抗弹性变形的能力,也可减小其弹性变形。 2、有铜、铝、铁三种金属,现无法通过实验或查阅资料直接获知他们的弹性模量,但关于这几种金属的其他各种数据可以查阅到。请通过查阅这几种金属的其他数据确定铜、铝、铁三种金属弹性模量大小的顺序(从大到小排列),并说明其理由。 答:金属的弹性模量主要取决于其原子间作用力,而熔点高低反映了原子间作用力的大小,因而可通过查阅这些金属的熔点高低来间接确定其弹性模量的大小。据熔点高低顺序,此几种金属的弹性模量从大到小依次为铁、铜、铝。 3、下图为两种合金A、B各自的交变加载-卸载应力应变 曲线(分别为实线和虚线),试问那一种合金作为减振材 料更为合适,为什么? 答:B合金作为减振材料更为合适。因为其应变滞 后于应力的变化更为明显,交变加载-卸载应力应变回线 包含的面积更大,即其对振动能的衰减更大。 4、对比晶体发生塑性变形时可以发生交滑移和不可以发生交滑移,哪一种情形下更易塑性变形,为什么? 答:发生交滑移时更易塑性变形。因为发生交滑移可使位错绕过障碍继续滑移,故更易塑性变形。 5、当一种单晶体分别以单滑移和多系滑移发生塑性变形时,其应力应变曲线如下图,问A、B中哪一条曲线为多系滑移变形曲线,为什么? 应力 金属凝固原理思考题 1. 表面张力、界面张力在凝固过程的作用和意义。 2. 如何从液态金属的结构特点解释自发形核的机制。 答:晶体熔化后的液态结构是长程无序,而短程内却存在不稳定的、接近有序的原子集团。由于液态中原子运动较为强烈,在其平衡位置停留时间甚短,故这种局部有序排列的原子集团此消彼长,即结构起伏和相起伏。当温度降到熔点以下,在液相中时聚时散的短程有序原子集团,就可能成为均匀形核的晶胚,从而进行均匀形核。 3. 从最大形核功的角度,解释0/=?dr G d 的含义。 4. 表面张力、界面张力在凝固过程和液态成形中的意义。 5. 在曲率为零时,纯镍的平衡熔点为1723K ,假设镍的球形试样半径是1cm ,1μm 、μm ,其熔点温度各为多少已知△H=18058J/mol ,V m =606cm 3/mol ,σ=255×107J/cm 2 6. (与第18题重复)证明在相同的过冷度下均质形核时,球形晶核与立方形晶核哪种更易形成。 答:对于球形晶核:过冷液中出现一个晶胚时,总的自由能变化为ΔG=(4πr 3ΔG V /3)+4πr 2σ。临界晶核的半径为r *,由d ΔG/dr=0求得:r *=-2σ/ΔG v =2σT m /L m ΔT ,则临界形核的功及形核功为:ΔG *球=16πσ3/3ΔG v 2=16πσ3T m 2/3(L m ΔT)2. 对于立方形晶核:同理推得临界半径形r *=-4σ/ΔG v ,形核功ΔG *方=32σ3/ΔG v 2。 则ΔG *球<ΔG *方,所以在相同的过冷度下均质形核时,球形晶核比立方形晶核更容易。 7. 用平面图表示,为什么晶体长大时,快速长大的晶体平面会消失,而留下长的速度较慢的平面。 8.用相变热力学分析为何形核一定要在过冷的条件下进行。 答:在一定温度下,从一相转变为另一相的自由能变化:ΔG=ΔH-T ΔS 。令液相到固相转变的单位体积自由能变化为:ΔG V =G S -G L ,(G S 、G L 分别为固相和液相单位体积自由能)。由G=H-S 可知,ΔG V =(H S -H L )—T(S S -S L )。由于恒压下,ΔH P =H S -H L =—L m ,ΔS m =S S -S L =—L m /T m ,(L m 为熔化热,ΔS m 为熔化熵)。整理以上各式得:m m V T T L G ?-= ?,其中ΔT=T m -T 。由上式可知:要使V G ?<0,必须使ΔT>0,即T 金属材料学基础试题及答案2 金属材料的基本知识综合测试 一、判断题 1、导热性好的金属散热也好,可用来制造散热器等零件。 2、一般,金属材料导热性比非金属材料差。 3、精密测量工具要选用膨胀系数较大的金属材料来制造。 4、易熔金属广泛用于火箭、导弹、飞机等。 5、铁磁性材料可用于变压器、测量仪表等。 6、δ、ψ值越大,表示材料的塑性越好。 7、维氏硬度测试手续较繁,不宜用于成批生产的常规检验。 8、布氏硬度不能测试很硬的工件。 9、布氏硬度与洛氏硬度实验条件不同,两种硬度没有换算关系。 10、布氏硬度试验常用于成品件和较薄工件的硬度。 11、在F、D一定时,布氏硬度值仅与压痕直径的大小有关,直径愈小,硬度值愈大。 12、材料硬度越高,耐磨性越好,抵抗局部变形的能力也越强。 13、疲劳强度是考虑交变载荷作用下材料表现出来的性能。 14、20钢比T12钢的含碳量高。 15、金属材料的工艺性能有铸造性、锻压性,焊接性、热处理性能、切削加工性能、硬度、强度等。 16、金属材料愈硬愈好切削加工。 17、含碳量大于%的钢为高碳钢,合金元素总含量大于10%的钢为高合金钢。 18、T10钢的平均含碳量比60Si2Mn的高。 19、一般来说低碳钢的锻压性最好,中碳钢次之,高碳钢最差。 20、布氏硬度的代号为HV,而洛氏硬度的代号为HR。 21、疲劳强度是考虑交变载荷作用下材料表现出来的性能。 22、某工人加工时,测量金属工件合格,交检验员后发现尺寸变动,其原因可 能是金属材料有弹性变形。 二、选择题 1、下列性能不属于金属材料物理性能的是。 A、熔点 B、热膨胀性 C、耐腐蚀性 D、磁性 2、下列材料导电性最好的是。 A、铜 B、铝 C、铁烙合金 D、银 3、下列材料导热性最好的是。 A、银 B、塑料 C、铜 D、铝 4、铸造性能最好的是。 A、铸铁 B、灰口铸铁 C、铸造铝合金 D、铸造铝合金 5、锻压性最好的是。 A、低碳钢 B、中碳钢 C、高碳钢 D、高合金 简答题 第一章材料结构的基本知识 1、说明结构转变的热力学条件与动力学条件的意义。 答:结构转变的热力学条件决定转变是否可行,是结构转变的推动力,是转变的必要条件;动力学条件决定转变速度的大小,反映转变过程中阻力的大小。 2、说明稳态结构与亚稳态结构之间的关系。 答:稳态结构与亚稳态结构之间的关系:两种状态都是物质存在的状态,材料得到的结构是稳态或亚稳态,取决于转交过程的推动力和阻力(即热力学条件和动力学条件),阻力小时得到稳态结构,阻力很大时则得到亚稳态结构。稳态结构能量最低,热力学上最稳定,亚稳态结构能量高,热力学上不稳定,但向稳定结构转变速度慢,能保持相对稳定甚至长期存在。但在一定条件下,亚稳态结构向稳态结构转变。 3、说明离子键、共价键、分子键和金属键的特点。 答:离子键、共价键、分子键和金属键都是指固体中原子(离子或分子)间结合方式或作用力。离子键是由电离能很小、易失去电子的金属原子与电子亲合能大的非金属原于相互作用时,产生电子得失而形成的离子固体的结合方式。 共价键是由相邻原子共有其价电子来获得稳态电子结构的结合方式。 分子键是由分子(或原子)中电荷的极化现象所产生的弱引力结合的结合方式。 当大量金属原子的价电子脱离所属原子而形成自由电子时,由金属的正离子与自由电子间的静电引力使金属原子结合起来的方式为金属键。 第二章材料的晶体结构 1、在一个立方晶胞中确定6个表面面心位置的坐标。6个面心构成一个正八面体,指出这个八面体各个表面的晶面指数、各个棱边和对角线的晶向指数。 解八面体中的晶面和晶向指数如图所示。图中A、B、C、D、E、F为立方晶胞中6个表面的面心,由它们构成的正八面体其表面和棱边两两互相平行。 ABF面平行CDE面,其晶面指数为; ABE面平行CDF面,其晶面指数为; ADF面平行BCE面,其晶面指数为; ADE面平行BCF面,其晶面指数为(111)。 棱边,,,,, ,其晶向指数分别为[110],,[011],,[101]。 对角线分别为,其晶向指数分别为[100],[010],[001] 图八面体中的晶面和晶向指数 2、标出图中ABCD面的晶面指数,并标出AB、BC、AC、BD线的晶向指数。 解:晶面指数: ABCD面在三个坐标轴上的截距分别为3/2a,3a,a, 截距倒数比为 ABCD面的晶面指数为(213) 晶向指数: AB的晶向指数:A、B两点的坐标为 A(0,0,1),B(0,1,2/3)(以a为单位) 则,化简即得AB的晶向指数 同理:BC、AC、BD线的晶向指数分别为,,。 精品文档 第5章 纯金属的凝固 1、金属结晶的必要条件:过冷度-理论结晶温度与实际结晶温度的差;结构起伏-大小不一的近程有序排列的此起彼伏;能量起伏-温度不变时原子的平均能量一定,但原子的热振动能量高低起伏的现象;成分起伏-材料内微区中因原子的热运动引起瞬时偏离熔液的平均成分,出现此起彼伏的现象。 结晶过程:形核和长大过程交替重叠在一起进行 2、过冷度与液态金属结晶的关系:液态金属结晶的过程是形核与晶核的长大过程。从热力学看,没有过冷度结晶就没有趋动力。根据 T R k ?∝1可知当过冷度T ?=0时临界晶核半径R * 为无穷大,临界形 核功(2 1 T G ?∝?)也为无穷大,无法形核,所以液态金属不能结 晶。晶体的长大也需要过冷度,所以液态金属结晶需要过冷度。 孕育期:过冷至实际结晶温度,晶核并未立即产生,结晶开始前的这段停留时间 3、均匀形核和非均匀形核 均匀形核:以液态金属本身具有的能够稳定存在的晶胚为结晶核心直接成核的过程。 非均匀形核:液态金属原子依附于固态杂质颗粒上形核的方式。 临界晶核半径:ΔG 达到最大值时的晶核半径r *=-2γ/ΔGv 物理意义: r2016-2018年武汉科技大学810金属材料科学基础考研真题考研试题(含答案)

材料科学基础_名词解释

2016年862金属材料科学基础试题

整理后的材料科学基础名词解释

天津大学2018年《862金属材料科学基础》考研大纲

金属凝固原理(全)

2020年智慧树知道网课《金属材料科学基础》课后章节测试满分答案

金属学及材料科学基础复习提纲

金属凝固原理复习思考题-2011

材料科学基础A习题答案

《金属凝固原理》思考题解答

金属材料学基础试题及答案2

材料科学基础答案 王章忠

材料科学基础重点知识知识讲解