人教版九年级数学上册《弧、弦、圆心角》基础练习

《弧、弦、圆心角》基础练习

一、选择题(本大题共5小题,共25.0分)

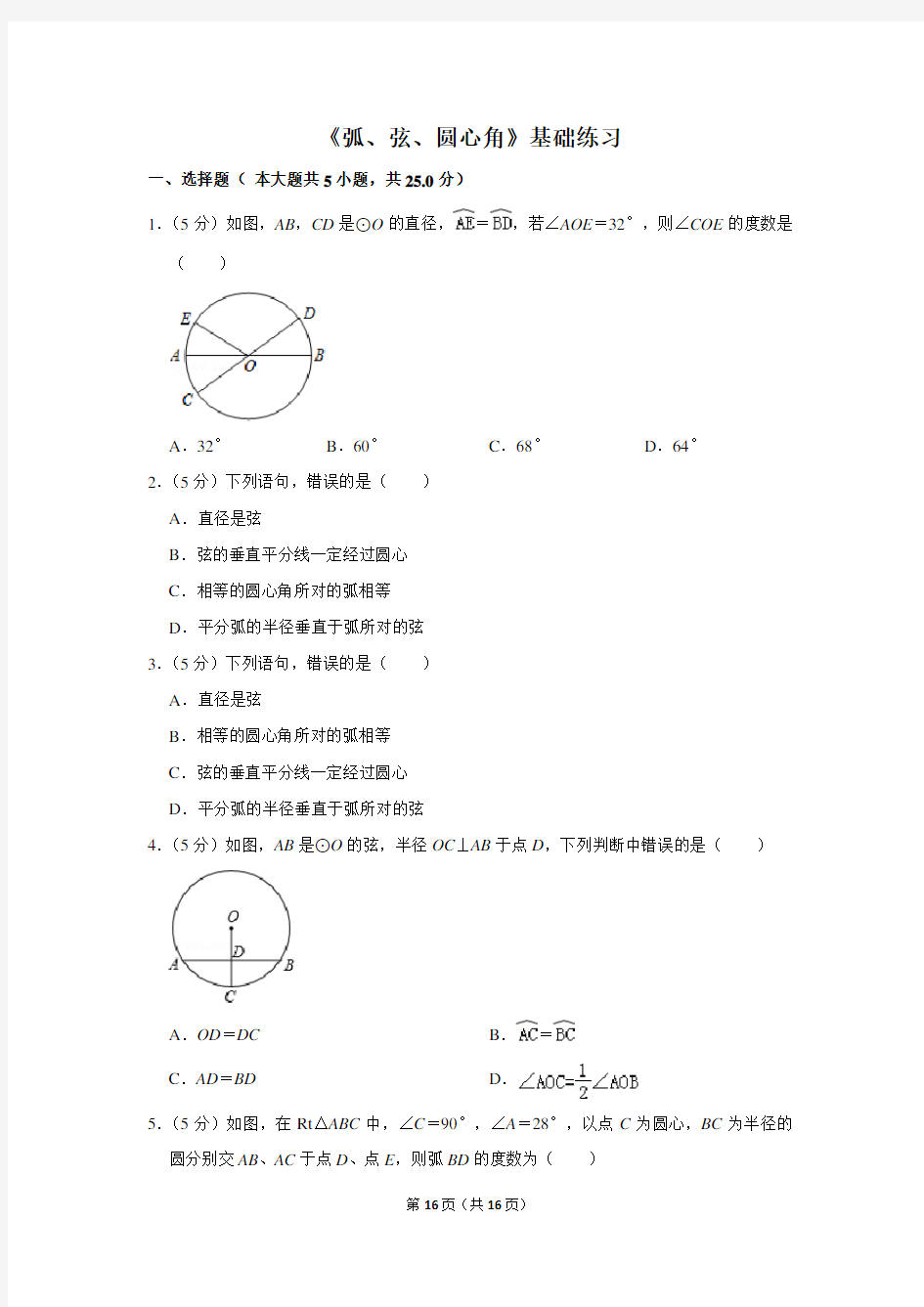

1.(5分)如图,AB,CD是⊙O的直径,=,若∠AOE=32°,则∠COE的度数是()

A.32°B.60°C.68°D.64°

2.(5分)下列语句,错误的是()

A.直径是弦

B.弦的垂直平分线一定经过圆心

C.相等的圆心角所对的弧相等

D.平分弧的半径垂直于弧所对的弦

3.(5分)下列语句,错误的是()

A.直径是弦

B.相等的圆心角所对的弧相等

C.弦的垂直平分线一定经过圆心

D.平分弧的半径垂直于弧所对的弦

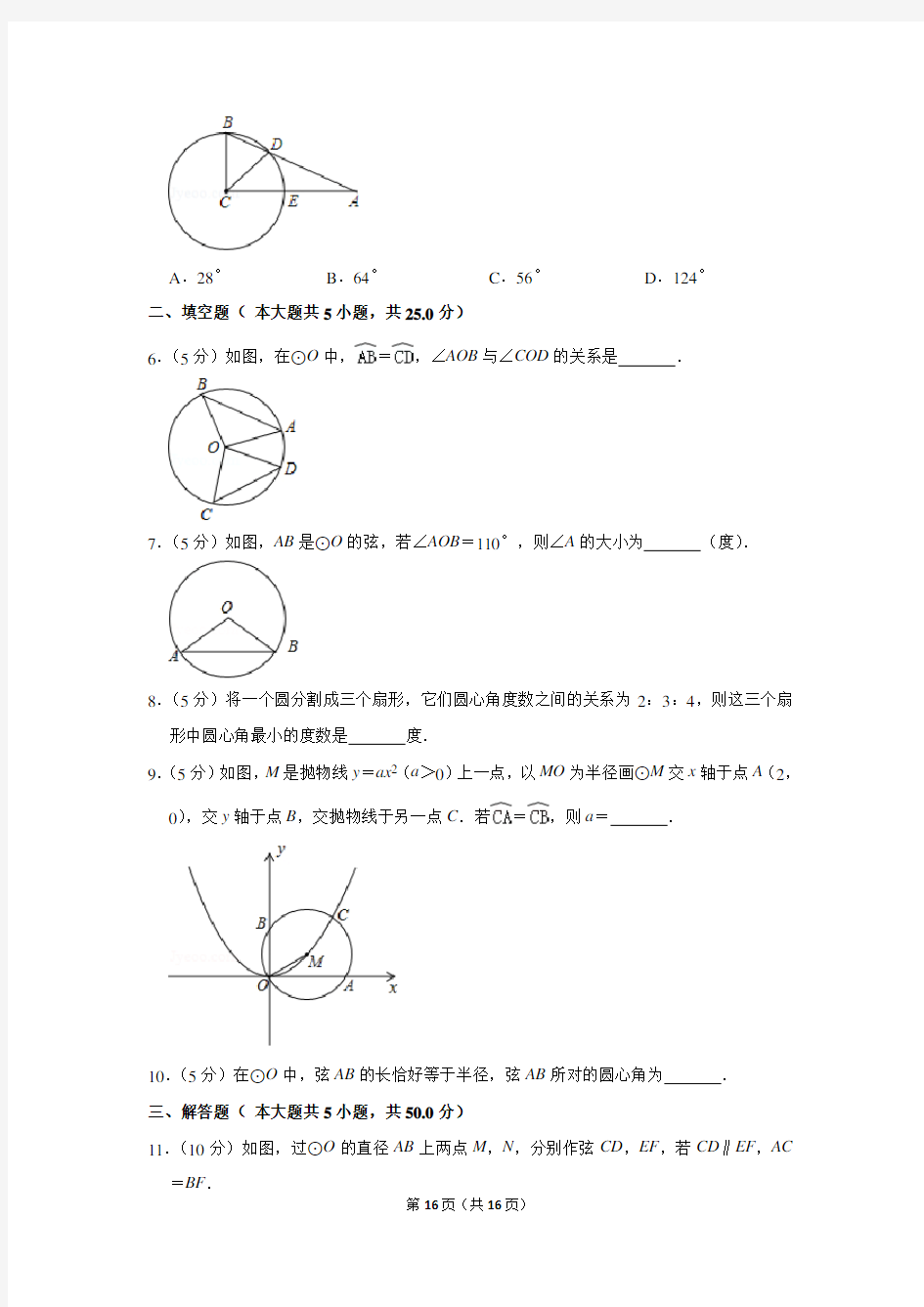

4.(5分)如图,AB是⊙O的弦,半径OC⊥AB于点D,下列判断中错误的是()

A.OD=DC B.=

C.AD=BD D.

5.(5分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=28°,以点C为圆心,BC为半径的圆分别交AB、AC于点D、点E,则弧BD的度数为()

A.28°B.64°C.56°D.124°

二、填空题(本大题共5小题,共25.0分)

6.(5分)如图,在⊙O中,=,∠AOB与∠COD的关系是.

7.(5分)如图,AB是⊙O的弦,若∠AOB=110°,则∠A的大小为(度).

8.(5分)将一个圆分割成三个扇形,它们圆心角度数之间的关系为2:3:4,则这三个扇形中圆心角最小的度数是度.

9.(5分)如图,M是抛物线y=ax2(a>0)上一点,以MO为半径画⊙M交x轴于点A(2,0),交y轴于点B,交抛物线于另一点C.若=,则a=.

10.(5分)在⊙O中,弦AB的长恰好等于半径,弦AB所对的圆心角为.

三、解答题(本大题共5小题,共50.0分)

11.(10分)如图,过⊙O的直径AB上两点M,N,分别作弦CD,EF,若CD∥EF,AC =BF.

求证:

(1)弧BC=弧AF;

(2)AM=BN.

12.(10分)如图,已知AB为圆O的直径,M,N分别为OA,OB的中点,CM⊥AB,DN ⊥AB,垂足分别为M,N,连结OC,OD,求证:=.

13.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C、D在⊙O上,CE⊥AB,DF⊥AB,垂足分别为E、F,且AE=BF,与相等吗?为什么?

14.(10分)如图,在⊙O中,AD=BE,CD⊥OA于D,CE⊥OB于E.求证:=.

15.(10分)如图,已知⊙O中,点A,B,C,D在圆上,且AB=CD,求证:AC=BD.

《弧、弦、圆心角》基础练习

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共5小题,共25.0分)

1.(5分)如图,AB,CD是⊙O的直径,=,若∠AOE=32°,则∠COE的度数是()

A.32°B.60°C.68°D.64°

【分析】根据圆心角、弧、弦的关系,由=得到∠BOD=∠AOE=32°,然后利用对顶角相等得∠BOD=∠AOC=32°,易得∠COE=64°.

【解答】解:∵=,

∴∠BOD=∠AOE=32°,

∵∠BOD=∠AOC,

∴∠AOC=32°

∴∠COE=32°+32°=64°.

故选:D.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

2.(5分)下列语句,错误的是()

A.直径是弦

B.弦的垂直平分线一定经过圆心

C.相等的圆心角所对的弧相等

D.平分弧的半径垂直于弧所对的弦

【分析】根据直径、弦的定义对A进行判断;根据垂径定理的推论对B、D进行判断;

根据圆心角、弧、弦的关系对C进行判断.

【解答】解:A、直径为弦,所以A选项的说法正确;

B、弦的垂直平分线一定经过圆心,所以B选项的说法正确;

C、在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所以C选项的说法错误;

D、平分弧的半径垂直于弧所对的弦,所以D选项的说法正确.

故选:C.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.也考查了垂径定理的推论.

3.(5分)下列语句,错误的是()

A.直径是弦

B.相等的圆心角所对的弧相等

C.弦的垂直平分线一定经过圆心

D.平分弧的半径垂直于弧所对的弦

【分析】根据圆心角、弧、弦的关系,垂径定理,圆的有关概念判断即可.

【解答】解:直径是弦,A正确,不符合题意;

在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,B错误,符合题意;

弦的垂直平分线一定经过圆心,C正确,不符合题意;

平分弧的半径垂直于弧所对的弦,D正确,不符合题意;

故选:B.

【点评】本题考查的是圆心角、弧、弦的关系,垂径定理,掌握圆的有关概念、垂径定理是解题的关键.

4.(5分)如图,AB是⊙O的弦,半径OC⊥AB于点D,下列判断中错误的是()

A.OD=DC B.=

C.AD=BD D.

【分析】根据垂径定理、圆心角、弧、弦的关系判断即可.

【解答】解:∵AB是⊙O的弦,半径OC⊥AB,

∴=,AD=BD,∠AOC=∠BOC=∠AOB,B、C、D正确,不符合题意,OD与DC不一定相等,A错误,符合题意,

故选:A.

【点评】本题考查的是垂径定理、圆心角、弧、弦的关系,掌握在同圆和等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦也相等以及垂径定理是解题的关键.

5.(5分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=28°,以点C为圆心,BC为半径的圆分别交AB、AC于点D、点E,则弧BD的度数为()

A.28°B.64°C.56°D.124°

【分析】先利用互余计算出∠B=64°,再利用半径相等和等腰三角形的性质得到∠CDB =∠B=64°,则根据三角形内角和定理可计算出∠BCD,然后根据圆心角的度数等于它所对弧的度数求解.

【解答】解:∵∠C=90°,∠A=28°,

∴∠B=62°,

∵CB=CD,

∴∠CDB=∠B=62°,

∴∠BCD=180°﹣62°﹣62°=56°,

∴的度数为56°.

故选:C.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

二、填空题(本大题共5小题,共25.0分)

6.(5分)如图,在⊙O中,=,∠AOB与∠COD的关系是∠AOB=∠COD.

【分析】直接利用圆心角、弧、弦的关系求解.

【解答】解:∵=,

∴∠AOB=∠COD.

故答案为∠AOB=∠COD.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

7.(5分)如图,AB是⊙O的弦,若∠AOB=110°,则∠A的大小为35(度).

【分析】根据等腰三角形的性质得到∠A=∠B,根据三角形内角和定理计算即可.【解答】解:∵OA=OB,

∴∠A=∠B,

∵∠AOB=110°,

∴∠A==35°,

故答案为:35.

【点评】本题考查的是圆心角、弧、弦的关系,等腰三角形的性质,三角形内角和定理,掌握等边对等角是解题的关键.

8.(5分)将一个圆分割成三个扇形,它们圆心角度数之间的关系为2:3:4,则这三个扇形中圆心角最小的度数是80度.

【分析】利用题目中所给的圆心角的度数之比去乘360°,从而可求得圆心角的度数.【解答】解:∵周角的度数是360°,

∴这三个扇形中圆心角最小的度数是,

故答案为:80.

【点评】考查了扇形圆心角的度数问题,注意周角的度数是360°.

9.(5分)如图,M是抛物线y=ax2(a>0)上一点,以MO为半径画⊙M交x轴于点A(2,0),交y轴于点B,交抛物线于另一点C.若=,则a=.

【分析】作辅助线,构建正方形EOFC和全等三角形,证明△BEC≌△AFC,CE=CF,BE=AF,由A坐标和垂径定理得M的横坐标为1,代入抛物线得DM=a,由中位线定理得:OB=2a,设C(m,am2),根据CE=CF和AF=BE列方程组求出a的值.【解答】解:连接AB,AC,BC,

∵∠AOB=90°,

∴AB是⊙M的直径,

∴M在AB上,

∴∠ACB=90°,

∵=,

∴CA=CB,

过M作MD⊥x轴于D,

∴OD=AD=OA=1,

∴M的横坐标为1,

当x=1时,y=a,

∴DM=a,

∵AM=BM,OD=DA,

∴DM是△AOB的中位线,

∴OB=2DM=2a,

过C作CE⊥y轴于E,过C作CF⊥x轴于F,

∴∠AOB=∠OEC=∠OFC=90°,

∴四边形EOFC是矩形,

∴∠ECF=90°,

∴∠ECB=∠FCA,

∵∠BEC=∠AFC=90°,

∴△BEC≌△AFC,

∴CE=CF,BE=AF,

∴矩形EOFC是正方形,

∴OF=OE=CF=CE,

设C(m,am2),

,

解得:a=,

∵a>0,

∴a=,

故答案为:.

【点评】本题考查了正方形的性质、三角形中位线定理、垂径定理、圆中弧、弦的关系、抛物线上点的特征、三角形全等的性质和判定,明确在同圆和等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦也相等.本题的关键是辅助线的作法.

10.(5分)在⊙O中,弦AB的长恰好等于半径,弦AB所对的圆心角为60°.【分析】先画图,由等边三角形的判定和性质求得弦AB所对的圆心角.

【解答】解:如图,

∵AB=OA=OB,∴△AOB为等边三角形,

∴∠AOB=60°,

故答案为60°.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦之间的关系,以及等边三角形的判定和性质.

三、解答题(本大题共5小题,共50.0分)

11.(10分)如图,过⊙O的直径AB上两点M,N,分别作弦CD,EF,若CD∥EF,AC =BF.

求证:

(1)弧BC=弧AF;

(2)AM=BN.

【分析】(1)连接OC、OF,根据圆心角、弧、弦的关系即可得到结论;

(2)根据等腰三角形的性质得到∠A=∠OCA=∠BFC=∠B,等量代换得到∠BFC=∠ACF.根据平行线的性质得到∠AMC=∠ANE.根据全等三角形的性质即可得到结论.【解答】证明:(1)连接OC、OF,

∵AC=BF,

∴∠COA=∠BOF,

∴∠COB=∠FOA.

∴;

(2)∵∠COA=∠BOF,OC=OF=OA=OB

∴∠A=∠OCA=∠BFC=∠B,

∴∠BFC=∠ACF.

∵CD∥EF,

∴∠AMC=∠ANE.

又∵∠BNF=∠ANE.

∴∠AMC=∠BNF.

在△AMC和△BNF中,

∴△AMC≌△BNF(AAS),

∴AM=BN,

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系,全等三角形的判定和性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键.

12.(10分)如图,已知AB为圆O的直径,M,N分别为OA,OB的中点,CM⊥AB,DN ⊥AB,垂足分别为M,N,连结OC,OD,求证:=.

【分析】根据全等三角形的判定定理证明Rt△COM≌Rt△DON,根据全等三角形的性质得到∠COM=∠DON,根据圆心角、弧、弦的关系证明结论.

【解答】证明:∵OA=OB,M,N分别为OA,OB的中点,

∴OM=ON,

在Rt△COM和Rt△DON中,

,

∴Rt△COM≌Rt△DON,

∴∠COM=∠DON,

∴=.

【点评】本题考查的是圆心角、弧、弦的关系.掌握在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等是解题的关键.

13.(10分)如图,AB是⊙O的直径,点C、D在⊙O上,CE⊥AB,DF⊥AB,垂足分别为E、F,且AE=BF,与相等吗?为什么?

【分析】连接OC、OD,根据直角三角形全等的判定定理证明Rt△COE≌Rt△DOF,根据圆心角、弧、弦的关系证明结论.

【解答】解:与相等,

证明:连接OC、OD,

∵AE=BF,OA=OB,

∴OE=OF,

在Rt△COE和Rt△DOF中,

,

∴Rt△COE≌Rt△DOF,

∴∠AOC=∠BOD,

∴=.

【点评】本题考查的是圆心角、弧、弦的关系和全等三角形的判定与性质,掌握在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等是解题的关键.

14.(10分)如图,在⊙O中,AD=BE,CD⊥OA于D,CE⊥OB于E.

求证:=.

【分析】连接OC.只要证明Rt△OCD≌Rt△OCE(HL),推出∠COD=∠COE即可解决问题;

【解答】解:连接OC.

∵OA=OB,AD=BE,

∴OD=OE,

∵CD⊥OA于D,CE⊥OB于E,

∴∠CDO=∠CEO=90°,

在Rt△COD和Rt△COE中,

,

∴Rt△OCD≌Rt△OCE(HL),

∴∠COD=∠COE,

∴=.

【点评】本题考查全等三角形的判定和性质,圆心角、弧、弦之间的关系,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.

15.(10分)如图,已知⊙O中,点A,B,C,D在圆上,且AB=CD,求证:AC=BD.

【分析】根据圆心角、弧、弦的关系,由AB=CD得到=,则=,从而可判断AC=BD.

【解答】解:∵AB=CD,

∴=,

∴+=+,即=,

∴AC=BD.

【点评】本题考查了圆心角、弧、弦的关系:在同圆或等圆中,如果两个圆心角、两条弧、两条弦中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等.

六年级上册数学 比例的应用题 基础和提高题讲解和练习题 打印版

六年级上册数学比例的应用题基础和提高题讲解和练习题打印版一、把各个物品的在比例中的数值看成是各个物品的份数: 例1、苹果的个数与梨的个数比是3:11。 (1)苹果的个数是梨的个数的()/()。 (2)梨的个数是苹果的个数的()/()。 (3)梨的个数是苹果的个数的()倍。 苹果的份数是3 ,梨的份数是11,所以 苹果的个数是梨的个数的(3/11) 梨的个数是苹果的个数的(11/3) 梨的个数是苹果的个数的(11/3 )倍 练习: 1.小猫的只数是小狗只数的7/8。 (1)小猫的只数与小狗只数的比是()。 (2)小猫的只数与小猫和小狗只数之和的比是()。 2.丽丽看一本书,看完的页数与未看的页数的比是7:5。 (1)看完的页数占未看页数的()。 (2)未看页数占看完页数的() (3)看完的页数占全书页数的()。 (4)未看的页数占全书页数的() 二、己知数量和和比例:比例数字之和就是份数和;物品在比例中的数字,就是该种物品的份数, 数量和÷份数和= 一份的数量 一份的数量× 一种物品的份数=这种物品的数量 例2、要配置一种糖水,水、糖共54克,水和糖的比是7:2,水、糖各是多少克? 份数和:2+7=9 一份的数量:54÷9= 6(克)

糖的量:6×2=12 (克) 水的量:6×7=42 (克) 练习: 1.水泥、沙子和石子的比是3:4:5。要搅拌48吨这样的混凝土,需要水泥、沙子和石子各是多少吨? 2.一个长方形周长是10米,长与宽的比是3:2。长方形的长、宽各是多少米?面积是多少? 3.一批课本有1000本,把其中的1/4 分给一班,余下的按3:2分给二班和三班,一、二、三班各分多少本? 4.王老师、丽丽和红红创建了一家公司,三人分别投资120万元、80万元和60万元。在他们三人的共同努力下,到年末,公司共盈利260万元,你认为该如何合理分配这笔钱,每人分别得多少? 例3、某工厂有180人,分成三个小组,已知第一小组与第二小组的人数的比是4:3;第二小组与和第三小组的人数之比是3:5, 求三个小组的人数分别是多少? 第一小组:4份 第二小组:3份 第三小组:3×5/3 = 5 份 一份的人数:180÷(4+3+ 5)=15(人) 第一组的人数:15×4=60(人) 第二组的人数:15×3=45(人) 第三组的人数:15×5=75(人) 练习: 数学小组与语文小组的人数比是7:10,语文小组与音乐小组的人数是7:4,已知音乐组和数学组共有89个人,音乐组比语文组少多少人? 三、已知一个物品的数量和比例:这个物品在比例中的数字就是这个物品的份数, 已知数量÷这个物品的份数= 一份的数量 一份的数量×另一种物品的份数=另一种物品的数量

2017-2018人教版九年级上册数学课本知识点归纳

2017-2018人教版九年级上册数学课本知识点归纳 第二十一章 二次根式 一、二次根式 1.二次根式:把形如)0(≥a a 的式子叫做二次根式, “ ” 表 示二次根号。 2.最简二次根式:若二次根式满足:①被开方数不含分母;②被开方数中不含能开得尽方的因数或因式。这样的二次根式叫做最简二次根式。 3.化简:化二次根式为最简二次根式(1)如果被开方数是分数(包括小数)或分式,先利用商的算数平方根的性质把它写成分式的形式,然后利用分母有理化进行化简。(2)如果被开方数是整数或整式,先将他分解因数或因式,然后把能开得尽方的因数或因式开出来。 4.同类二次根式:几个二次根式化成最简二次根式以后,如果被开方数相同,这几个二次根式叫做同类二次根式。 5.代数式:运用基本运算符号,把数和表示数的字母连起来的式子,叫代数式。 6.二次根式的性质 (1))0()(2≥=a a a )0(≥a a (2)==a a 2 )0(<-a a

(3))0,0(≥≥?=b a b a ab (乘法) (4))0,0(≥≥=b a b a b a (除法) 二、二次根式混合运算 1.二次根式加减时,可以把二次根式化成最简二次根式,再把被开方数相同的最简二次根式进行合并。 2.二次根式的混合运算与实数中的运算顺序一样,先乘方,再乘除,最后加减,有括号的先算括号里的(或先去括号)。 第二十二章一元二次方程 一、一元二次方程 1、一元二次方程 含有一个未知数(一元),并且未知数的最高次数是2(二次)的整式方程叫做一元二次方程。 2、一元二次方程的一般形式)0(02≠=++a c bx ax ,其中2ax 叫做二 次项,a 叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数;c 叫做常数项。 二、降次----解一元二次方程 1.降次:把一元二次方程化成两个一元一次方程的过程(不管用什么方法解一元二次方程,都是要一元二次方程降次) 2、直接开平方法 利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法叫做 直接开平方法。直接开平方法适用于解形如x 2 =b 或b a x =+2)(的一元

中职数学基础模块上册

【引课】

师生共同欣赏图片“中国所有的大熊猫”、“我们班的所有同学” 师:“物以类聚”;“人以群分”;这些都给我们以集合的印象 引入课题 【新授】 课件展示引例: (1) 某学校数控班学生的全体;(2) 正数的全体; (3) 平行四边形的全体;(4) 数轴上所有点的坐标的全体。 1. 集合的概念 (1) 一般地,把一些能够确定的对象看成一个整体,我们就说,这个整体是由这些对象的全体构成的集合(简称为集); (2) 构成集合的每个对象都叫做集合的元素; (3) 集合与元素的表示方法:一个集合,通常用大写英文字母A,B,C,…表示,它的元素通常用小写英文字母a,b,c,…表示。 2. 元素与集合的关系 (1) 如果a 是集合A 的元素,就说a属于A,记作a∈A,读作“a属于A” (2)如果a不是集合A的元素,就说a不属于A,记作a?A读作“a不属于A” 3. 集合中元素的特性 (1)确定性:作为集合的元素,必须是能够确定的这就是说,不能确定的对象,就不能构成集合 (2) 互异性:对于一个给定的集合,集合中的元素是互异的这就是说,集合中的任何两个元素都是不同的对象 4. 集合的分类

(1) 有限集:含有有限个元素的集合叫做有限集 (2) 无限集:含有无限个元素的集合叫做无限集 5. 常用数集及其记法 (1) 自然数集:非负整数全体构成的集合,记作N; (2) 正整数集:非负整数集内排除0的集合,记作N+或N*; (3) 整数集:整数全体构成的集合,记作Z; (4) 有理数集:有理数全体构成的集合,记作Q; (5) 实数集:实数全体构成的集合,记作R。 【巩固】 例1判断下列语句能否构成一个集合,并说明理由 (1) 小于10 的自然数的全体;(2) 某校高一(2)班所有性格开朗的男生; (3) 英文的26 个大写字母;(4) 非常接近1 的实数。 练习1判断下列语句是否正确: (1) 由2,2,3,3构成一个集合,此集合共有4个元素; (2) 所有三角形构成的集合是无限集; (3) 周长为20 cm 的三角形构成的集合是有限集; (4) 如果a ∈Q,b ∈Q,则a+b ∈Q。 例2用符号“∈”或“?”填空: (1) 1N,0N,-4N,0.3N;(2) 1Z,0Z,-4Z,0.3Z; (3) 1Q,0Q,-4Q,0.3Q;(4) 1R,0R,-4R,0.3R。 练习2用符号“∈”或“?”填空:

六年级数学上册知识点整理归纳

六年级上册数学知识点 第一单元 分数乘法 (一)分数乘法意义: 1、分数乘整数的意义与整数乘法的意义相同,就是求几个相同加数的和的简便运算。 注:“分数乘整数”指的是第二个因数必须是整数,不能是分数。 例如:5 3×7表示: 求7个5 3的和是多少? 或表示:5 3的7倍是多少? 2、一个数乘分数的意义就是求一个数的几分之几是多少。 注:“一个数乘分数”指的是第二个因数必须是分数,不能是整数。(第一个因数是什么都可以) 例如:5 3×6 1表示: 求5 3的6 1是多少? 9 × 61表示: 求9的61 是多少? A × 61表示: 求a 的6 1 是多少? (二)分数乘法计算法则: 1、分数乘整数的运算法则是:分子与整数相乘,分母不变。 注:(1)为了计算简便能约分的可先约分再计算。(整数和分母约分) (2)约分是用整数和下面的分母约掉最大公因数。(整数千万不能与分母相乘, 计算结果必须是最简分数) 2、分数乘分数的运算法则是:用分子相乘的积做分子,分母相乘的积做分母。(分子乘分子,分母乘分母) 注:(1)如果分数乘法算式中含有带分数,要先把带分数化成假分数再计算。 (2)分数化简的方法是:分子、分母同时除以它们的最大公因数。