自考训诂学复习资料

最新精品文档,知识共享!

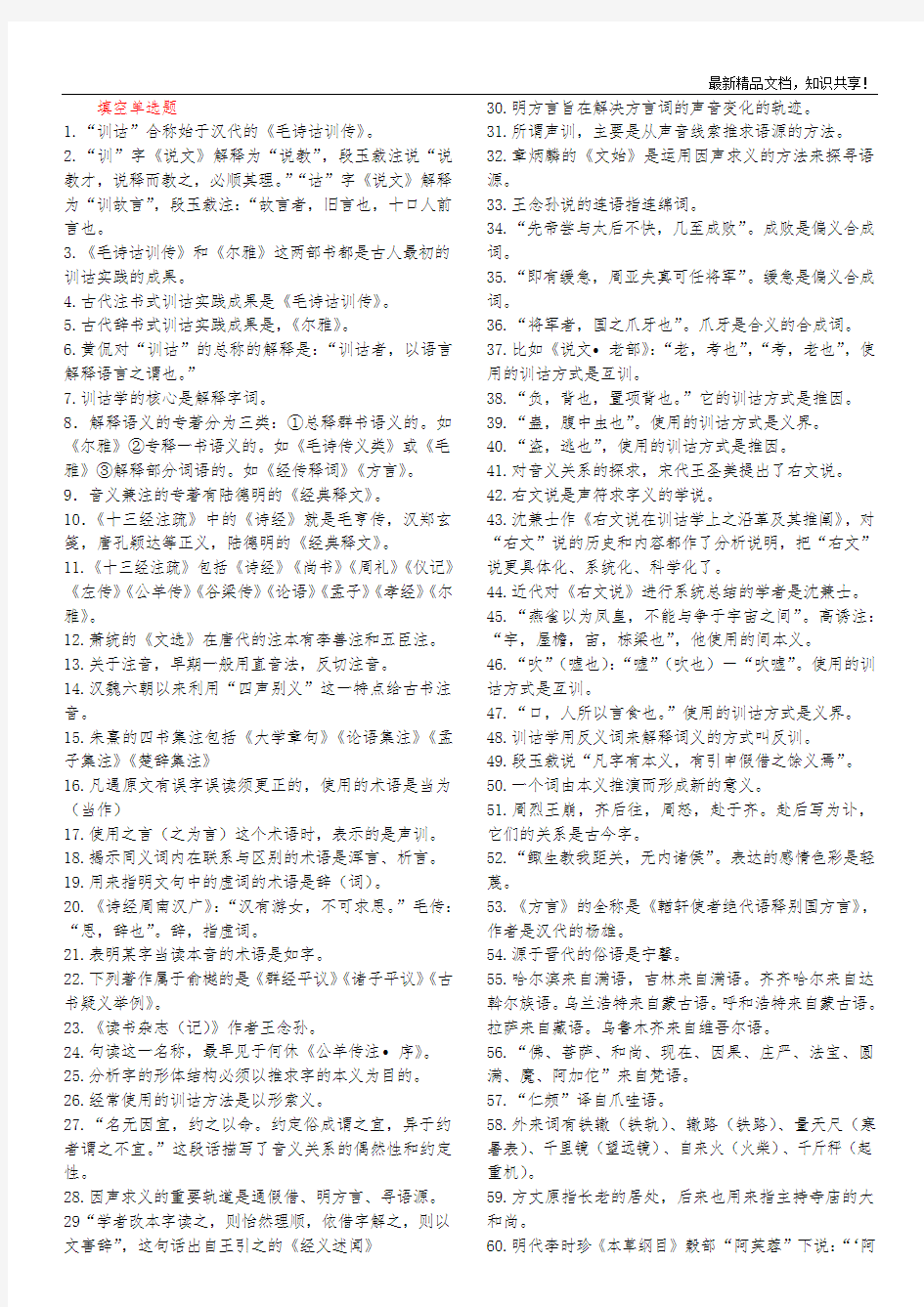

填空单选题

1.“训诂”合称始于汉代的《毛诗诂训传》。

2.“训”字《说文》解释为“说教”,段玉裁注说“说教才,说释而教之,必顺其理。”“诂”字《说文》解释为“训故言”,段玉裁注:“故言者,旧言也,十口人前言也。

3.《毛诗诂训传》和《尔雅》这两部书都是古人最初的训诂实践的成果。

4.古代注书式训诂实践成果是《毛诗诂训传》。

5.古代辞书式训诂实践成果是,《尔雅》。

6.黄侃对“训诂”的总称的解释是:“训诂者,以语言解释语言之谓也。”

7.训诂学的核心是解释字词。

8.解释语义的专著分为三类:①总释群书语义的。如《尔雅》②专释一书语义的。如《毛诗传义类》或《毛雅》③解释部分词语的。如《经传释词》《方言》。9.音义兼注的专著有陆德明的《经典释文》。

10.《十三经注疏》中的《诗经》就是毛亨传,汉郑玄笺,唐孔颖达等正义,陆德明的《经典释文》。

11.《十三经注疏》包括《诗经》《尚书》《周礼》《仪记》《左传》《公羊传》《谷梁传》《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》。

12.萧统的《文选》在唐代的注本有李善注和五臣注。

13.关于注音,早期一般用直音法,反切注音。

14.汉魏六朝以来利用“四声别义”这一特点给古书注音。

15.朱熹的四书集注包括《大学章句》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》

16.凡遇原文有误字误读须更正的,使用的术语是当为(当作)

17.使用之言(之为言)这个术语时,表示的是声训。

18.揭示同义词内在联系与区别的术语是浑言、析言。

19.用来指明文句中的虚词的术语是辞(词)。

20.《诗经周南汉广》:“汉有游女,不可求思。”毛传:“思,辞也”。辞,指虚词。

21.表明某字当读本音的术语是如字。

22.下列著作属于俞樾的是《群经平议》《诸子平议》《古书疑义举例》。

23.《读书杂志(记)》作者王念孙。

24.句读这一名称,最早见于何休《公羊传注?序》。

25.分析字的形体结构必须以推求字的本义为目的。

26.经常使用的训诂方法是以形索义。

27.“名无因宜,约之以命。约定俗成谓之宜,异于约者谓之不宜。”这段话描写了音义关系的偶然性和约定性。

28.因声求义的重要轨道是通假借、明方言、寻语源。29“学者改本字读之,则怡然理顺,依借字解之,则以文害辞”,这句话出自王引之的《经义述闻》30.明方言旨在解决方言词的声音变化的轨迹。

31.所谓声训,主要是从声音线索推求语源的方法。

32.章炳麟的《文始》是运用因声求义的方法来探寻语源。

33.王念孙说的连语指连绵词。

34.“先帝尝与太后不快,几至成败”。成败是偏义合成词。

35.“即有缓急,周亚夫真可任将军”。缓急是偏义合成词。

36.“将军者,国之爪牙也”。爪牙是合义的合成词。

37.比如《说文?老部》:“老,考也”,“考,老也”,使用的训诂方式是互训。

38.“负,背也,置项背也。”它的训诂方式是推因。

39.“蛊,腹中虫也”。使用的训诂方式是义界。

40.“盗,逃也”,使用的训诂方式是推因。

41.对音义关系的探求,宋代王圣美提出了右文说。

42.右文说是声符求字义的学说。

43.沈兼士作《右文说在训诂学上之沿革及其推阐》,对“右文”说的历史和内容都作了分析说明,把“右文”说更具体化、系统化、科学化了。

44.近代对《右文说》进行系统总结的学者是沈兼士。

45.“燕雀以为凤皇,不能与争于宇宙之间”。高诱注:“宇,屋檐,宙,栋梁也”,他使用的间本义。

46.“吹”(嘘也):“嘘”(吹也)-“吹嘘”。使用的训诂方式是互训。

47.“口,人所以言食也。”使用的训诂方式是义界。

48.训诂学用反义词来解释词义的方式叫反训。

49.段玉裁说“凡字有本义,有引申假借之馀义焉”。

50.一个词由本义推演而形成新的意义。

51.周烈王崩,齐后往,周怒,赴于齐。赴后写为讣,它们的关系是古今字。

52.“鲰生教我距关,无内诸侯”。表达的感情色彩是轻蔑。

53.《方言》的全称是《輶轩使者绝代语释别国方言》,作者是汉代的杨雄。

54.源于晋代的俗语是宁馨。

55.哈尔滨来自满语,吉林来自满语。齐齐哈尔来自达斡尔族语。乌兰浩特来自蒙古语。呼和浩特来自蒙古语。拉萨来自藏语。乌鲁木齐来自维吾尔语。

56.“佛、菩萨、和尚、现在、因果、庄严、法宝、圆满、魔、阿加佗”来自梵语。

57.“仁频”译自爪哇语。

58.外来词有铁辙(铁轨)、辙路(铁路)、量天尺(寒暑表)、千里镜(望远镜)、自来火(火柴)、千斤秤(起重机)。

59.方丈原指长老的居处,后来也用来指主持寺庙的大和尚。

60.明代李时珍《本草纲目》榖部“阿芙蓉”下说:“‘阿

最新精品文档,知识共享!

芙蓉’一名‘阿片’,俗作‘鸦片’”。

61.高诱注:“纮宇宙而章三光”为“四方上下曰宇,往古今来曰宙”使用的是引申义。

62.《礼记?月令篇》:“孟夏行春令,则蝗虫为灾;仲冬行春令,则蝗虫为败。”王引之说:“‘蝗虫’皆当为‘虫蝗’”。

63.凡文字有义,有形,有音;《尔雅》,义书也。《声类》以下,音书也,《说文》以下,形书也。

64.黄侃说:“四类之中,又当以《说文》《尔雅》为本。

65.训诂书在汉代出现的是《尔雅》。

66.《尔雅》分为十九类。

67.晋代的郭璞的《尔雅注》与宋代邢昺的《尔雅疏》合为《尔雅注疏》。

68.清代研究《尔雅》的人很多,成就最大的是邵晋涵和郝懿行两人。

69.邵晋涵的《尔雅正义》着重校正文字,采录古注,以古书证《尔雅》。

70.郝懿行的《尔雅义疏》着重以声音贯串训诂,用“因声求义”的方法破除文字障碍,探求词源。

71.增补《尔雅》或仿照《尔雅》体例编写的书很多,它们都以“雅”字命名,其中最早的一部是旧题孔鲋撰的《小尔雅》。继承《尔雅》而最为著名的有《方言》《释名》和《广雅》。

72.训诂著作出现于汉代的有《方言》。

73.下列作品出现于汉代的有《释名》

74.刘熙的《释名》以推寻事物的得名之由著称。

75.《方言》是中国第一部比较方言词汇专书,是通过对大众语言的调查搜集而编成的一部方言词典。

76.《方言》的注本流传至今的,以晋代郭璞的《方言注》为最早。

77.《广雅》的作者是魏?张揖。

78.王念孙给《广雅》注释,日以三字为率,积十年乃成书,名为《广雅疏证》。

79.《广雅以疏证》有人比诸郦道元注《水经》,注优于经。

80.下列著作出现于汉代的是《说文》。

81.南唐徐锴撰《说文系传》叫小徐本,到宋代,徐铉校订的《说文解字》叫大徐本。

82.《经典释文》作者是唐代的陆德明。

83.先秦有六经,秦以后有五经,失传的是《乐》。

84.《孟子章句》的作者是汉?赵歧,《楚辞章句》的作者是王逸。

85.史记的三家注包括宋?裴駰的《史记集解》、唐?司马贞的《史记索隐》、唐?张守节的《史记正义》。

86.《文选》是梁?昭明太子萧统编的一部代表汉赋和六朝的诗、骈文的总集。

87.集中力量注明出典的是《文选》。

88.清代刘宝楠的《论语正义》、焦循的《孟子正义》有很大的参考价值。

89.从先秦到秦末,训诂学发展经楞了五个时期,分别是先秦的萌芽期,两汉的兴盛期,魏唐的保守期,宋到明的中落期,清的复兴期。其中最重要的两个时期是两汉和清代。

90.汉人遍注群经,为训诂学的发展开辟了蹊径,奠定了基础,毛亨、郑玄、许慎、马融等,是这一时期奠基的代表人物的。

91.魏晋六朝,流传到今天的注解有王弼、韩康伯的《易经》,杜预的《春秋经传集解》,范宁的《榖梁传集解》,何晏的《论语集解》。宋?裴松之的《三国志注》,北魏?郦道元的《水经注》。魏晋?皇侃的《论语义疏》。唐?慧琳的《一切经音义》。

92.清代的训诂学为三派:一是纂集派,这一派述而不作。二是注释派,这一派是阐发或纠正前人的训诂。三是发明派。

93.清代训诂学家属于吴派的学者有惠栋、江声、钱大昕,主张搜集汉儒经说,加以疏通。

94.清代训诂学家属于皖派的学者有戴震、段玉裁、王氏父子,主张以字学为基点。

95.《汉书?艺文志》现存最早的目录学著作。

96.最早的图书分类是“七略”。

97.四大丛书是《二十四史》《四部丛刊》《四部备要》《四库全书》。

98.“衍、脱、讹、倒”是古籍出现错误的四种现象。

99.古籍在传抄刻写过程中增加文字的现象叫衍。100.古籍在传抄刻写过程中丢掉文字的现象叫脱。101.古籍在传抄刻写过程中出现错别字的现象叫讹。102.古籍在传抄刻写过程中错简文字的现象叫倒。103.校勘的目的在于恢复古籍的本来面目。

104.校勘的四种方法是:对校法、他校法、文物校书法、理校法。

105.训诂的方式除了互训、义界外,还有推因。

名词:

四书集注:朱熹所著,有《大学章句》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》。

谓:使用这个术语的时候,被解释的词放在前面。它的作用是用来拿一般释特殊或拿具体解释抽象。

曰(谓之):使用这个术语时,被解释的词在后面,它的作用是释义,同时用来分辨同义的细微差别。

读为(读曰):用本字说明假借字、同假字,有时用来注音。

浑言、析言:浑言,笼统地说;析言,具体地说,这是指出同义词的共同义和区别义时所用的术语。

破读、读破:用本字去改读古书中的通假字,称为“破”。转语:因时、地不同或其他原因而语音有转变的词。

互文:说明上下文要互相交错补充,必须合起来理解,意思才完整。

最新精品文档,知识共享!

古文经学派(或古文经学):在汉武帝时,人们从孔子墙壁里发现了用六国的古文写的经书,这种经书就叫古文经书,研究它的学问,就称为古文经学。

今文经学派:汉初的经学书籍都是用隶书写的,当时称为今文经或今学,研究这种经书的人就叫今文经学派。笔意与笔势:笔意是能反映字的本义的形体,随着字形的演变,不能反映字的本义的形体就叫笔势。

偏义的合成词:两个词素意义相反或相对,而偏用其中一个,另一个只作陪衬。

说文解字:作者是东汉许慎,是我国第一部按部首编排字的典,主要收小篆,同时也收古文、大篆,收字多个,分540部,15卷,它是专门探求本义的。

五经正义:是唐代孔颖达对儒家五部著作的注解,分别是《周易正义》《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》。

史记三家注:宋?裴駰的《史记集解》、唐?司马贞的《史记索隐》、唐?张守节的《史记正义》叫史记三家注。

前四史注:宋?裴駰的《史记集解》、唐?司马贞的《史记索隐》、唐?张守节的《史记正义》叫史记三家注。到了唐代,颜师古江集了前人二十三家的注释,完成了《汉书》的新注。《后汉书》的注是唐?章怀太子李贤所作,《三国志》由宋?裴松之为之作注。以上称为前四史注。

疏不破注:强调学有宗主,对于旧注可以有引申生发,但不能另立新说。

丛书:是总聚众书而汇刻成一大部的书。分为综合性丛书与专科性丛书两大类。

类书:类书是从古书中摘录成语典故、诗赋文章甚至整部著作,按类分列于若干标题之下,便于寻检、引用的一种工具书。唐代有《艺文类聚》《初学记》,宋代有《册府元龟》《永乐大典》。

对校法:先选定一种较完善的版本作为底本而后用不同的版本进行互校。

理校法:从事理或文理上去分析、判断而加以订正。

引申:指词义之间因本民族共同的理性认识而发生联系,从而产生引申意义

简答:

1.训诂学的任务是什么?

①“释古今之异言”。---用当代的话去解释古代词语。

②“通方俗之殊语”—用通语释方言。③“道物之貌以告人也”,说明事物的形貌让人了解。

2.训估学的内容是什么?

①解释字词—训诂的核心②解释文句③分析篇章④分析表达方式⑤分析时空关系。

3.解释文句包含哪内容?

①分析句读(停顿)②疏通句意③阐明语法

4.训诂的实践形式。①解释语义的专著②音义兼注的专著③形音义合解的专著④注释书⑤其他

简单述说读为(读曰)、读若(读如)两者的区别。

读为(读曰)用本字说明假借字、同假字,有时用来注音;读若。(读如)多用来拟声注音。

5.说明今、古文经学派的产生和分歧。

①汉初的经学书籍都是用隶书写的,当时称为今文经或今文经学。②在汉武帝时,人们从孔子墙壁里发现了用六国的古文写的经书,这种经书就叫古文经。③这两种经书只是字体不同,后来形成了今文经学派和古文经学派。④今文经派认定孔丘之后才有经,古文经派主张六经在孔丘前便存在。

6.什么是笔意,区分笔意与笔势对以形索义有什么影响?

①笔意是能反映字的本义的形体,随着字形的演变,不能反映字的本义的形体就叫笔势。②运用以形索义原则须以笔意为据,若硬以笔势索义,就难免穿凿附会,导致谬误。

7.怎样看待音和义的关系。

①音义关系的偶然性。②音义关系的约定性。③音义关系的回授性。④音义关系的延展性。⑤音义关系的类聚性。⑥音义关系的多元性。

8.因声求义的条件与轨道是什么?

①根据音义关系的偶然性和约定性,一些特征相类似的事物,语音可能相同或相近,比如“少、杪、秒、渺、小”等音同音近的字,都有微小的意义。②因声求义的重要轨道是通假借、明方言、寻语源。

9.怎样析词审义?

①分清词与词组。②分清单纯词与合成词。③分清合成词的合义与偏义。④分清词素结合的固定与自由。⑤分清词素组合的结构方式。

10.简述连绵词的特征。

①一个语素两个音节,是单纯词。②形体不固定。如“望洋”又写作“望羊、望阳”等。③连绵词只能两个字结合起来求解,不能拆开来求解。

11.什么叫互训?

①互训的实质即“用同义词相互训释”。②互训的根据。互训是以训释词和被训释词在词义上的基本共同点为依据的。③互训的类型。即直训、同训、遂训、类训。

④互训的局限性,只能表现解释词和被解释词的共同点,不能分辨二者的不同点。⑤互训的发展。

12.互训的类型有哪些?

①互训是甲乙两词互相直接训释。又叫直训。②甲乙两词用丙来训释,叫同训。③甲用乙来训释,乙用丙来训释,甲、乙、丙三词递相为训,又叫递训或转训。④从类属上着眼,有以共名释别(指出某一事物所属的种类)叫类训。

13.义界的实质、原则是什么?它的局限性是什么?

最新精品文档,知识共享!

①凡以一句解一字之义者,即谓之义界。②原则是确切而简要地说明一种事物的本质特征或一个概念的内涵和外延。③局限性:首先,定义难以下得精确;其次,文字往往冗长。

14.推因的原则、途径是什么?

①推因的原则便是根据词的声音线索探求词义的由来。

②途径便是从实际语言材料中找出“信而有证”的线索来,进而探求其本源。

15.什么是理性的引申?它分哪几类?

①指词义之间因本民族共同的理性认识而发生联系,从而产生引申意义。②可归纳为:a.因果的引申。b.时空的引申。c.反正的引申。d.虚实的引申。

16.词义感情色彩发生变化的社会因素是什么?

①政治观点的进步。②艺术思想的变化。③科学的发达。

④社会文化道德观念的变化。

17.词义感情色彩发生变化的语言因素是什么?

①词义的变迁。②上下文的感染。③修辞手法的影响。

18.介绍《方言》的全称、作者、成书的经过。

①周秦时代每年秋天都派人作轻车到各地采集方言,回来加以整理。②杨雄很喜爱方言,曾利用外地人在首都的机会,广泛进行调查访问,积累了可观的材料,历时二十七年,写成了九千字的《方言》。

20.方俗词义难释的原因是什么?

①可以作为引证的材料很缺乏,几乎没有合适的字节、词典可查。②记录当时口语的文字往往有多种写法,而且抄写的人和刻印的人文化水平较低,错别字多。③中古、近古辅音词占多数,但是又没有固定下来,某一语言单位是词还是词组,不容易区分,有时合成词的两个词素的次序不固定,有时出现不规则的略缩语,都使人难以确定词义。④有些来自少数民族的译音词,不容易准确的对译。

21.汉语的外来词包括哪两种?

一种是来自在国内各兄弟民族的,另一种是来自国外的。

22.黄侃说青年必读25种书,是哪25种?

经学十五书,即十三经加《大戴礼记》、《国语》;史学四书:《史记》《汉书》《资治通鉴》《通典》;子部二书:《庄子》《荀子》;集部二书:《文选》《文心雕龙》;小学二书:《说文》《广韵》。

23.黄侃又专从训诂角度依段玉裁说举“现在完全切用十种根柢书”,是什么?它们又可分类哪四类?

①即《尔雅》《小尔雅》《方言》《说文》《释名》《广雅》《玉篇》《广韵》《集韵》《类篇》。②a.《尔雅》解释群经之义,是训诂的根本,能明一切训诂。B.《说文》解释文字之原,掌握文字之由来。C.《方言》解释问题不同之语言。D.《释名》解释文字得音之原,掌握声义贯通之理。

24.关于《尔雅》内容及其分类?按内容分十九类即:释诂第一,释言第二,释训第三,释亲第四,释宫第五,释器第六,释乐第七,释天第八,释地第九,释丘第十,释山第十一,释水第十二,释草第十三,释木第十四,释虫第十五,释鱼第十六,释鸟第十七,释兽第十八,释畜第十九。

25.《方言》的价值和影响?

①它保存了两汉相当丰富的口语词汇,为我们研究汉代方言通语的异同,探讨古音的变化,都提供了宝贵的材料。②它还可以使我们从它所收集的词汇里侧面了解当时的某些社会现实,也能让我们知道在今天的口语中还有不少古代词汇成分。③扬雄实事求是地调查人民大众语言的精神和研究古今语言现象的进步方法,对我们也有启示。

26.清代研究《说文解字》的四大家是谁?

即段玉裁的《说文解字注》、杜馥的《说文义证》、王筠的《说文释例》和《说文句读》、朱骏声的《说文通训定声》。

27.“传”“笺”“正义”“疏”“音义之学”各是什么?

①“传”是对经书的解释。②正义即解释经文,又对前人的注释加以解释,与“疏”相同。③笺是郑玄对《诗经》的解释。④音义即解释注解又解释义音。

28.先秦的训诂有哪些形式?

①借字义的解释来阐明一种哲理或政治主张。②借字形的解释来阐明哲理或政治主张。③辨析同义词和解释古书字义。

29.两汉的训诂在训诂学史上的地位是怎样的?

①保存下来了大量的随文释义的注解书,《尔雅》出现了,成为训释词义专书之祖。②《方言》出现了,成为比较方言学的先驱。③《说文解字》的问节成为我国文字学的奠基之作。④《释名》出现了,开了语源学的先河。

30.唐代训诂保守的表现是什么?

唐代的“疏不破注”,训诂学趋于保守,没有新发展比如孔颖达的《五经正义》都是沿习前朝的旧意,没有什么新观点,这一套“正义”强调学有宗主,对于旧注可以有引申生发,但不能另立新说。

31.宋代理学家注释古书的的特点是什么?

①善于阐明义理②敢于创发新义③对音义关系有一定认识,如王子韶的“右文说”,对语法现象有进一步了解。④能利用金石学的成就进行训诂。⑤缺乏求实精神,主观想象多。

32.清代训诂复兴的原因是什么?

①资本主义萌芽及西学东渐。②清代讲究“汉学师承”。

③清儒有优良的学风。

33.清代通释语义的训诂专著的特点是什么?

数量多,体例完备。有注释前代训诂专著的,如邵晋涵的《尔雅正义》;有仿效《尔雅》编撰的,如朱骏声的《说雅》有集古代传注汇成一编的,如阮元的《经籍籑

最新精品文档,知识共享!

诂》;有考订群书,成一家言的,如王念孙的《读书杂志》有贯通音义、探求语源的;有专释虚词、研究语法的等。

34.清代训诂学在质量上更有显著的提高,表现在哪里?

①清代训诂学具有朴素的历史观念。②善于因音求义。

③采用了比例比较的方法。④有实事求是的精神。

35.清代训诂学具有朴素的历史观念是如何体现的?

很多训诂家都知道时有古今,地有南北,语言是发展变化的。段玉裁说:“有古形,有今形;有古音,有今音;有古义,有今义。

36.清代善于由音求义表现在哪?

清以前的训诂学家对音义关系认识是模糊的,对声训从未作过理论说明,有些人还拘于文字的形体,更是隔绝了音义的联系。清代训诂学家提示音义关系的原理。段玉载说:“学者之考字,因形以得其音,因音以得其义“。王念孙说:“训诂之旨,本于声音”。

37.清代学者的实事求是的精神表现在哪里?

他们不盲从旧说,也不妄立新说。破旧说也好,立新说也好,都强调有充分的根据。戴震提出过义理、考据、词章三者合一,义理指指导思想;考据指名物制度的考核与校勘、辨伪、工作,词章指讲究语法、修辞、逻辑等,这就是实事求是的精神。

38.训诂学今后的任务是什么?

一是实现自身的建设与发展。二是指导训诂工作,提高训诂工作水平。

39.乾嘉学派值得肯定和借鉴的的是哪些?

①能比较充分地占有资料。②能比较注意古今差别。③能较注意语言的社会性和语言内部的系统性。④能重视有声语言与概念的直接关系。

40.什么是丛书?

丛书是总聚众书而汇刻成一大部的书。分为综合性丛书与专科性丛书两大类。

41.黄侃所列“现存完全切用的十种根柢书”前六种是如何分类的?

①即《尔雅》《小尔雅》《方言》《说文》《释名》《广雅》《玉篇》《广韵》《集韵》《类篇》。②a.《尔雅》解释群经之义,是训诂的根本,能明一切训诂。B.《说文》解释文字之原,掌握文字之由来。C.《方言》解释问题不同之语言。D.《释名》解释文字得音之原,掌握声义贯通之理。

论述

1.什么是以形索义(形训)?以形索义应注意哪些问题?

①“以形索义”是指通过字形的分析去了解字所记录的词的本义,如刀刃的刃,象刀有刃,休息的休,从人从木。注意的问题:①利用对应说文和古文字,因为说文是以形索义的专书,它对一万多个汉字的本义做了归纳,并且绝大多数是正确的,因为古文字出现的时代比说文的小篆要早,字形更能反映本义,纠正说文的不足,如“为人民服务”的“为”字,许慎说本义是母猴,这个解释是错误的,甲骨文的“为”字是用手牵头大象,字的本义是手牵大象帮助人们劳作,这就纠正了说文。

②分清笔意与笔势,笔意是能反映字的本义的形体,随着字形的演变,不能反映字的本义的形体就叫笔势。在以形索意时应依据笔意,不能依据笔势。如甲骨文的“为”字就是笔意,而小篆的“为”字就是笔势。③防止望文生训。如“游子不顾反”中的“顾”就是归返、回来的意思,而不理解为“念,想”。

2.怎样看待音和义的关系。

①音义关系的偶然性。音义的结合最初是偶然的。②音义关系的约定性。音和义一旦结合便具有约定性,如大家用“风”字来表示刮风这种现象,就不能再用其它字来表现。③音义关系的回授性。在最早结合的基础上产生的同源词根与根有音近义通的关系。如间,本义是缝隙,引申出中间,后产生了同源词涧,本义是两山之间的水。音与涧就是音近义通的关系。④音义关系的延展性。同一事物的名称,在不同的地区会有不同的变体,在音义关系上有脉络可寻。如《方言》记载“蝇”在齐鲁一带称为“羊”,是一种转语。⑤音义关系的类聚性。音近义通的关系不局限于某一两个词,而是具有普遍特性。如“攸”声的字(词)多含有长的意思。⑥音义关系的多元性。某一个音素所联系的意义不是单一的,而某一意思也可不同的音素来表达。

3.简单介绍从声训右文说到音近义通的发展。

①声训是用声音相同或相近的词进行训释,推求事物得名之由,注重单个词的音义关系。②右文说从一组词的角度出发,认为凡是具有同一声符的字词,含有共同的意义音素,右文说从形声字的声符和字意的关系入手,系统的研究汉字,揭示了汉字孳乳变易的某些特征。但仍然局限于形体。如以“戋”为声旁的字都有小的义,有“攸”为声旁的都有长的意思,以“农”为声旁的都有多的意思。③音近义通,是清代学者广泛使用的术语,指读音相同或相近,意义就相通,摆托了汉字形体的限度,具有科学的语言学意义,但也不可滥用,如明声母的字“暮、墓、晚”就表示与黑暗有关的意思,阳部字如“亮、旺、强”都有明亮的意思。

4.怎样看清词义的历史范畴?(如简答不用举例)。

①词义又有历史性,是历史范畴,它随着社会发展、人们运用而逐渐演变。它一方面继承、充实、深化,一方面扩大、缩小、转移。如古代的江专指长江,河专指黄河,后就泛指江河。这就是词的扩大。词的缩小如古代“禽”指飞禽走兽,现指飞禽。转移,如寺庙的寺,古代指官府中官员办公的地方,后佛经传入中国安放于白马寺,后就为寺庙、寺院。涕,古代指眼泪,现指鼻涕。

自考汉语言文学-训诂学笔记自考

北京自考“训诂学”复习题一 一、训诂的功能:汉代人去读先秦或更早的典籍,已略有困难;而 到了唐代,一般人对两汉、先秦的典籍,就更不容易懂了。所以,在阅读和研究古代文献时,就需要首先扫清文字障碍,减少语言隔阂。 二、“训诂”这两个字连用,始于汉代的《毛诗诂训传》。唐代的 训诂学家孔颖达在《诗经。周南。关雎》的疏中对“训”和“诂”分别作了解释。他说:诂者,古也。古今异言,通之使人知也。 三、《毛诗诂训传》,是毛亨为《诗经》所作的传注,简称《毛传》。“传”是一种发明经典大义的体例。“春秋三传”有左丘明的《左传》、公羊高的《公羊传》、谷梁赤的《谷梁传》。毛亨注释《诗经》虽有叙事,但却以解释语言为主,所以叫《毛诗诂训传》。 四、孔颖达的意思是说,诂和训,是解释语言的两个不同的法则:(一)“诂”是解释“异言”的。所谓“异言”,就是同一事物因时代不同或地域不同而有不同的称呼。因时而产生的异言,也就是古语。因地而产生的异言,也就是方言。对因时而异的古语,用当时的今语去解释;对因地而异的方言,用当时的标准语(雅言)去解释,这就是“诂”。 (二)“训”是道形貌的。所谓“道形貌,就是对文献语言的具体的含义,进行形象的描绘、说明。 五、近代学者黄侃先生对“诂”、“训”二字的解释,反映了训诂学进一步发展后所具有的新的含义。‘诂’就是‘故’,‘本来’的 意思;‘训’就是‘顺’,‘引申’的意思。黄侃先生对‘诂训’的解释,说明他已有了词义的系统的观点。在解释词义的时候,首先要推求它的本义,即可以推溯的最原始或最核心的意义,然后沿着词义发展的线索,找出它不同的引申义。这样才能完成对一个多义词词义系统的解释。比如(诗经。大雅。大明),毛亨不把“京”解释作

【自考真题】全国2018年4月自考民法学考试真题含参考答案附马列真题(自考必备) (3)

全国2018年4月自考民法学考试真题 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试民法学试卷 (课程代码00242) 第一部分选择题 一、单顶选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的备选顶中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1、下列不属于民法基本原则的是 A.平等原则 B.诚实信用原则 C.公示公信原则 D.公序良俗原则 2、下列不能作为民事主体的是 A.国家 B.法人 C.胎儿 D.合伙组织 3、下列关于民事权利的表述正确的是 A.主权利和从权利相互依存,主权利消灭从权利消灭,从权利消灭主权利也消灭 B.专属权不能转让,但可以继承 C.民事权利作为法律上的权利,仅由国家提供保护 D.超过权利人权利限定范围,义务人没有必为某种行为的义务 4、下列有关宣告失踪的表述中,正确的是 A.宣告失踪制度的目的仅在于保护失踪人的财产权益 B.某甲已下落不明一年,其利害关系人可以申请法院宣告其为失踪人

C.宣告失踪是:宣告死亡的前置条件 D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人失踪的,其监护人为财产代管人 5、下列对法人的财产与责任的表述正确的是 A.法人的财产,是能够为法人独立享有、自主支配的财产 B.法人的责任,仅由其出资人承担 C.法入的财产不足以承担责任的,应由其出资人承担责任 D.法定代表人无需对法人的非法经营活动承担责任 6、我国《合伙企业法〉〉规定的合伙是 A.有限合伙和普通合伙 B.普通合伙和隐名合伙 C.隐名合伙和显名合伙 D.企业合伙和个人合伙 7、下列对物的表述正确的是 A.根据两物之间的派生关系,物可以分为主物和从物 B.从物脱离主物即不能独立存在 C.特定物既可是因物自身的特点而区别于他物的物,也可以是依当事入的主观意志确定的物 D.种类物和特定物除法律另有规定外,当事人均可以约定在交付前转移所有权 8、依我国继承法规定,遗嘱应当为其保留必要遗产份额的是 A.缺乏劳动能力的继承人 B.没有生活来源的继承人

自考民法学试题及答案解析

2016 年10 月高等教育自学考试全国统一命题考试 民法学试卷 (课程代码00242) 本试卷共 6 页,满分100 分,考试时间150 分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题(共30 分) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题 1 分,共20分)在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.关于民法的效力,下列表述正确的是 A.无论新、旧法是否为同一级机关颁布的,都适用新法改废旧法的规则 B.法律原则上只适用于法律生效后发生的事项 C.港澳台地区也是我国领土,因此,我国民法同样适用 D.我国民法不适用于居住在我国境内的外国人 2.下列适用 2 年诉讼时效期间的是 A.身体受到伤害要求赔偿的B.房屋买卖合同纠纷 C.出售质量不合格的商品未声明的D.寄存财物被丢失或者损毁的 3.将民事法律关系区分为绝对法律关系与相对法律关系的意义在于 A.绝对法律关系的义务主体是特定的 B.相对法律关系的义务主体一般是不特定的 C.相对法律关系的义务人负担的义务一般是消极的不作为 D.绝对法律关系的权利人实现权利无须义务人的介入 4.根据民事权利相互间是否具有派生关系,民事权利可分为 A.财产权与人身权B.支配权、请求权、抗辩权与形成权 C.绝对权与相对权D.原权与救济权 5.第三人知道行为人没有代理权,还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由A.被代理人承担责任B.行为人承担责任 C.行为人和第三人承担连带责任D.被代理人和行为人承担连带责任 6.关于自然人姓名权的表述正确的是 A.自然人姓名的决定权,是指对名的决定权 B.自然人不使用自己的姓名属丁'放弃姓名权 C.自然人无权改变其姓氏 D.盗用姓名是指不经自然人许可而擅自使用其姓名 7.下列属于物质性人格权的是 A.监护权B.健康权

许威汉版训诂学自考填空

填空、选择 一、填空: 1、“训诂”合称始于汉代的《毛诗古训传》。 2、训诂是顺其条理解说故旧之言以教人。 3、古书的注释以毛亨注释的《诗经》的《诗经古训传》为最早。 4、古书的注释以毛亨注释的《诗经》的《诗经古训传》为最早,另一种是从实际语言材料里把“语言单位”抽出来,分门别类来说明意义的体系,这以作者尚难考定的《尔雅》,它是按语义分类编辑的字典为最早。 5、《毛诗诂训传》和《尔雅》这两部书都是古人最初的训诂实践的成果。 6、训诂学的三项任务表明训诂学是沟通古今语义的桥梁。 7、 8、训诂学的根本任务:第一,加强对训诂学史训诂学方法论的研究,实现训诂学自身的建设与发展,第二,总结训诂学的经验,提高训诂工作水平,促进古文教学、古籍整理和词典编纂等。 9、解释词义是训诂学的核心内容。 10、传统训诂学以经书的解释为中心。 11、解释文句包括分析句读、疏通句义、阐明语法这些内容。 12、汉代立《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。于学官学校,定为“五经”。王易的一经为《乐经》 13、“尔”是“近”的意思,“雅”是“正”的意思。 14、传统训诂学最大的局限是“崇古”。 15、总释群书语义的代表作是《尔雅》。 16、《释名》东汉·刘熙、《广雅》魏·张揖、《方言》汉·扬雄。 17、音义兼注的专著大致又可分为两类:一是单注一书的音义已归入注疏类,从略,一是注释群书的如《经典释文》唐·陆德明。 18、《说文解字》的作者是东汉的许慎。 19、作者不仅解释正文,而且还给前人的注释作注解。这种注释一般叫做“疏”,也叫“正义”。 20、唐人还为汉以下的其他古书作注释,比如司马迁的《史记》,在唐代就有《司马索隐》和张守节的《史记正义》;萧统的《文选》;在唐代就有李善注和五臣注。萧统的《文选》又叫《昭明文选》。 21、史记三家注:唐代就有司马贞的《司马索隐》和张守节的《史记正义》;刘宋时期的裴《史记集注》 22、李善注《文选》,几乎全力集中在注明出典方面。 23、汉魏六朝以来利用“四声别义”这一特点给古书注音。 24、朱熹的《大学章句》《论语集注》《孟子集注》《中庸集注》合称《四书集注》。 25、严复翻译十八九世纪世界名著,有过“信、达、雅”之说,翻译古文亦然。 26、“大小之狱,虽不能察,必以情,”情:实情。 27、以人民往视者。以:有。 28、“谓”:指的是。 29、“或”:说的是。 30、当为(当作)、读为(读曰)、读若(读如)、之言(之为言) 31、使用声训的术语是之言(之为言)。 32、如字:这个术语是用来表明某字当读本音训诂术语,与“破读”、“读破”相对而言。 33、解释词义的方式有互训义界(推因) 34、揭示同义词内在联系及其区别的训诂术语是析言。 35、句读这一名称,最早见于何休《公羊传注·序》 36、“名与实”是小学研究的主线。 37、以形索义的训诂方法是外在形式的利用 38、作为以形索义的形训,分析字的形体结构必须以推求字的本义为目的。 39、《说文解字》是以形索义的典式。 40、有一种训诂的方法是以形索义,例如“弈”的“大”古代写作(P89页),像一个人正面站立的样子,本义是大;“弈”的“89 ”古代写作# 。本义是围棋。 41、运用以形索义原则须以笔意为据 42、“厥义”即字形中反映的词义,也就是笔意。

自考民法学重点名词解释(整理)

1) 民法:是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。 2) 我国民法的基本原则:是指制定、解释、执行和研究我国民法的指导思想,是我国民法的社会主义本质的集中表现,也是我们进行民事活动必须遵循的法律准则。 3) 民事法律关系:是指由民法调整的具有民事权利、义务内容的社会关系。 4) 民事法律关系的主体:是指参加民事法律关系享受权利或承担义务的人,即民事法律关系的当事人。 5) 民事法律关系的内容:是指民事法律关系主体间的权利和义务。 6) 民事法律关系的客体:是指民事法律关系的权利与义务所指向的事物。 7) 民事法律事实:是指能够引起民事法律关系发生、变更或消灭的客观现象或事实,简称法律事实。法律事实可分为事件和行为两大类。 8) 事件:是法律事实的一种。是指与当事人意志无关的那些客观现象,即这些事实的出现与否,是当事人无法预见或控制的。 9) 行为:是法律事实的一种。是指与人们意志有关的那些法律事实。行为分为合法的行为和与违法的行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为,这种行为在民法上主要表现为民事法律行为。 10) 法律事实的结合:依据法律规定或当事人的约定,一个民事法律关系的发生、变更或消灭需要两个以上的法律事实时,那么只有这些法律事实的结合,该项民事法律关系才能发生、变更或消灭。 11) 绝对权:依民事权利的效力范围不同,民事权利可以分为绝对权与相对权。绝对权是指其效力及于一切人的权利,它的义务人是不特定的任何人,即任何人均负有不妨害权利人实现其权利的义务。故绝对权又称对世权。绝对权的主体一般不必通过义务人的作为就可实现自己的权利。各种人身权、所有权和其他物权等都属于绝对权。 12) 相对权:依民事权利的效力范围不同,民事权利可以分为绝对权与相对权。相对权是指其效力仅及于特定当事人的权利,它的义务人是特定的,所以又称对人权。相对权的主体必须通过特定义务人的履行义务的行为才能实现其权利。债券就是一种相对权。 13) 请求权:依民事权利的作用不同,民事权利可分为请求权与形成权。请求权是指权利人可以要求他人为一定行为或不为一定行为的权利。 14) 形成权:依民事权利的作用不同,民事权利可分为请求权与形成权。形成权是指权利人仅凭自己单方的行为便可使某种权利发生、变更或消灭的权利。 15) 主权利:从民事权利的相互关系上,可分为主权利与从权利。主权利是指在互有关联的两个以上的民事权利中,可以独立存在的民事权利。 16) 从权利:从民事权利的相互关系上,可分为主权利与从权利。从权利是指在互有关联的两个以上民事权利中,必须以其他权利的存在为前提的民事权利。从权利随主权利的存在或消灭而存在或消灭。 17) 民事权利能力:公民民事权利能力是指公民享有民事权利、承担民事义务的资格,具有民事权利能力者,才享有法律上的人格,才能成为独立的民事主体,才能享有某项具体民事权利或承担某项具体民事义务。 18) 公民的民事行为能力:是指公民通过自己的行为行使民事权利或履行民事义务的能力。公民的行为能力不仅包括公民的合法行为的能力,而且也包括公民对其违法行为应承担责任的能力。公民的行为能力是以其权利能力为前提的。 19) 完全民事行为能力:是指公民能够通过自己独立的行为行使民事权利,履行民事义务。

2018年自考《训诂学》试题及答案

2018年自考《训诂学》试题及答案 填空题 □“训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。 □孔颖达认为:“诂者,古也。古今异言,通之使人知也。训者,道也。道物之貌以告人也。”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。 □《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。 □黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。解释词的本义。训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。训诂是用语言来解释语言,包括词的本义和引申义。□训诂工作是以扫除古代文献中语言文字障碍为实用目的的一种工具性的专 门工作。 □训诂工作主要有三种:注释工作、纂集工作、考证工作。 □训诂材料包括:随文释义的注释材料,跟注释工作相对应;纂集类训诂专书,跟纂集工作相对应;考证材料,与考证工作相对应的材料。 □前人所称的“传”、“说”、“解”、“诠”、“疏”、“证”、“微”、“诂”、“注”、“义证”、“正义”等,都是随文注释的名称。 □纂集类训诂专书有:依物类分篇汇集同训词的《尔雅》;依照据形说义原则用部首统帅文字的《说文解字》;专门纂集声训以明语源的《释名》;沟通方言词与标准语音义的《方言》等。 □考证专书包括:孔颖达《五经正义》;顾炎武《日知录》;王念孙、王引之《读书杂志》与和《经义述闻》;钱大昕《二十二史考异》与《十驾斋养新录》;赵翼《陔余丛考》;沈家本《历代刑法考》;李慈铭《越慢堂日记》; □训诂体例指训诂工作中所运用的训诂体式和条例。它包括对训诂现象的科学解释,对训诂方法科学依据的理论说明和从程序上加以分解,对文献词义的存在形式、运动规律、特点性质的科学论述。 □黄侃说:“训诂者,用语言解释语言之谓。若以此地之语释彼地之语,或以今时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。” □训诂是用语言解释语言的材料,训诂学是研究语言意义的理论。 □训诂学三个时期是:早期训诂学、晚期训诂学、现代训诂学。 □文字学、音韵学和训诂学(字的形、音、义)古代合称“小学”。 □训诂学在具体实践中所面临的两大任务是:应用训诂学和理论训诂学。 □应用训诂学侧重于实际应用,主要是解读和注释古代文献。 □理论训诂学侧重于理论探讨,如词和义之间的关系等。□应用训诂学和理论训诂学二者的关系是:理论探讨以实际应用为目的,实际应用以理论探讨为指导。 □训诂的产生期在先秦两汉;训诂的深入与扩展期在魏晋隋唐;训诂的更新与变革期在宋元明;训诂实践的兴盛与训诂理论的探讨期在清代;训诂学科学理论的创建期在近现代。 □训诂的萌芽期在先秦,训诂工作的系统化期在两汉。 □训诂发展的标志主要表现在以下三个方面:再度注释的出现、训诂范围的扩大、集注、集解的出现与字书、韵书、义书的分立。 □再度注释的代表是孔颖达奉敕所作的《五经正义》。 □郭璞注《尔雅》和《方言》。

自考《训诂学》复习精华

一、填空 1、提出“训诂者,以语言解释语言之谓”观点的是黄侃。 2、用来表明某字当读本音的术语是如字。 3、对原文的误字误读进行更正的术语是当为(当作)。 4、揭示同义词间内在联系及区别的训诂术语是浑言、析言。 5、汉代郑玄对《诗》的注解称为笺。 6、关于《文选》的注解,以注明典故出处来源著称的注解著作是李善著《文选》。 7、将训诂的“训”解释为“说教而教之,必顺其理”的清代学者是段玉裁。 8、将训诂的“诂”解释为“旧言也,十口所识前言也。”的清代学者是段玉裁。 9、古人最初的注疏式的训诂实践的成果是()。 10、古人最初的辞书式的训诂实践的成果是《尔雅》。 11、四书集注是指《论语集注》《孟子集注》《中庸集注》《大学集注》。 12、毛传:“思,辞也。”这里的辞指的是文句中的虚词。 13、术语中用来说明虚词的是辞或词。 14、为《史记》作注解的三家注的作者是裴因、司马贞、张守节。 15、“四声别义”大体出现的时间是汉魏六朝。 16、最早将“训诂”合用是汉代毛亨的《毛诗诂训传》。 17、解释文句包括分析句读、疏通句意、阐明语法等几方面的内容。 18、梁代萧统所编的《文选》在唐代主要的注本有李善注、五臣注。 19、汉魏以来的六朝经师利用四声别义的特点为古书注音。 20、《十三经注疏》本《毛诗正义》收录了汉代毛亨的传、汉代郑玄的笺、唐代陆德明的释文、唐代孔颖达的正义。 21、传统训诂学中古人最早的训诂实践的成果是《毛诗古训传》《尔雅》。 22、古书中用来声训的术语是之言(之为言)。 23、训诂学的核心内容是解释词义。 24、〈史记三家注〉包括了刘宋裴因的〈史记集解〉、唐代司马贞的〈史记所隐〉、和唐代张守节的〈史记正义〉。 25、朱熹〈四书集注〉包括《论语集注》《孟子集注》《中庸集注》《大学集注》。 26、俞樾所著的训诂学著作有〈群经平议〉〈诸子平议〉〈古书疑义举例〉等。 27、“句读”一词最早见于何休所著的〈公羊转注.序〉。 28、〈说文解字〉中最常用的训诂方法是形训。 29、运用以形索义的原则必须以笔意为据。 30、〈荀子.正名〉:“名无固宜,约之以命。约定俗成谓之宜,异于约谓之不宜。”这段话揭示了音义关系的偶然性、约定性。 31、“先帝尝与太后不快,几至成败。”中的“成败”是一个偏义的合成词。 32、训诂的方法有以形索义、因声求义、据文正义。 33、笔意是指能反映造字意图的字形。 34、王念孙说:“凡连语之字皆上下同义,不可分训。”他所说的连语指的是连绵词。 35、用反义词解释词义的现象称为反训。 36、“右文说”是由王圣美最早提出来的。 37、对于音义关系的探求,宋代王圣美提出了右文说。 38、“男子先生为兄,后生为弟。”使用的训诂方式是义界。 39、“盗,逃也。”使用的训诂方式是推因。

全国自考民法学真题

全国自考民法学真题 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

2010年10月全国自考民法学真题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 拾得遗失物后,拾得人管理遗失物并发出招领通知,此行为构成() A. 不当得利 B. 侵权行为 C. 无因管理 D. 保管合同 答案:C 2. 甲对乙享有100万元的合同债权,该债权具有可转让性,甲将其债权转让于丙。下列说法正确的是() A. 如甲未取得乙的同意,甲与丙之间的债权转让协议无效 B. 如甲未通知乙,甲与丙之间的债权转让协议无效 C. 如甲未通知乙,该债权转让协议有效,但对乙不发生效力 D. 如甲未通知乙,该债权转让协议有效,对甲、乙、丙均发生效力 答案:C 3. 关于代位权行使的表述中不正确的是() A. 债权人与债务人之间有合法的债权债务存在 B. 债务人对第三人享有到期债权 C. 债务人怠于行使其权利,并且债务人怠于行使权利的行为有害于债权人的债权 D. 债权人代位行使的权利范围是债务人的全部债权 答案:D 4. 同一主债有二人以上的保证人时,如法律或合同没有明确保证人是承担按份保证责任或连带保证责任时,应() A. 承担按份保证责任 B. 平均承担保证责任 C. 承担连带保证责任 D. 不承担保证责任 答案:C 5. 我国《物权法》没有明确规定的用益物权是() A. 农村土地承包经营权 B. 地役权 C. 建设用地使用权 D. 典权 答案:D 6. 甲向乙借款10万元,并将自己的房屋抵押给乙,双方在合同中约定,乙的债权在期满后未受清偿时,该房屋的所有权为乙所有。下列表述正确的是() A. 抵押合同无效 B. 抵押合同为可撤销的合同 C. 抵押合同全部有效 D. 抵押合同有效,但房屋所有权为乙所有的条款无效

最新10月浙江自考训诂学试题及答案解析

浙江省2018年10月自学考试训诂学试题 课程代码:00819 一、解释下列训诂术语(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 1.貌 2.递训 3.谓之 4.读破 5.联绵词 二、填空题(本大题共8小题,每空1分,共20分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 1.《读书杂志》是清代训诂学家________的代表作。 2.宋人________认为,汉字类在左,义在右,字从某声即具某义。这个观点被人称之为________。 3.明________著《骈雅》七卷,所收词头都是________的,其中有一些是冷僻词,有一些是不见于高文大 典的俗语词。 4.按照这样的解释,我们对训诂这一术语便能得到如下的印象:训就是________,诂(故)就是________。 5.对《说文解字》的研究,在清代达到了空前兴盛的局面。清代《说文》注家中以________、________、________、________四人成就最卓著,通常称他们为《说文》四大家;四家中,________的成就又首屈一指。 6.《尔雅》的前三篇分别是________、________、________。 7.训诂的条例有三:一曰________,二曰________,三曰________。 8.近人________的________一书,从语言学的角度对唐宋元明诗词曲中的特殊词语作了较为系统的考释研 究。 三、辨识下列各题解释的正误(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 判断下列各题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“×”。 1.谁爱风流高格调?共怜时世俭梳妆。( ) 俭:俭朴。 2.感物愿及时,每恨靡所挥。( ) 挥:挥酒。 3.唧唧复唧唧,木兰当户织。( ) 唧唧:叹息声。 4.芳草鲜美,落英缤纷。( ) 落英:坠落的(桃)花。

2019年10月全国自考民法学试题

2019年10月全国自考民法学试题 一、单项选择题: 1.下列关于民法对人的效力的表述正确的是 A.民法只适用于中国人 B.民法适用于在中国境内的任何人 C.民法不适用于无国籍人 D.民法适用于在中国境内的外国人、无国籍人,法律另有规定的除外 2.自然人在意外事故中下落不明,利害关系人申请宣告死亡的,须自意外事故发生之日起满 A.一年 B.二年 C.三年 D.四年

3.下列关于个人独资企业的表述正确的是 A.个人独资企业具有法人资格 B.个人独资企业只能以出资人的名义进行民事活动 C.个人独资企业的出资人对企业的债务承担无限责任 D.个人独资企业独立承担民事责任 4.下列关于身份权的表述正确的是 A.身份权是民事主体固有的权利 B.身份权是民事主体平等享有的权利 C.身份权基于特定身份而产生 D.身份权也就是亲属权 5.未经肖像权人同意实施的下列行为中,构成侵害肖像权行为的是

A.在寻人启示上使用失踪人照片 B.企业为表彰先进在公告栏中使用职工照片 C.公安机关在通缉令上使用犯罪嫌疑人照片 D.在期刊封面上使用某明星照片 6.甲委托乙出售一辆二手轿车,丙委托乙购买一辆二手轿车。乙在授权范围内以双方代理人的身份签订了买卖合同。乙的行为属于 A.无权代理 B.滥用代理权 C.有效代理 D.表见代理 7.10岁的小学生甲独自到某商场购买笔记本电脑一台,价款5000元。该民事行为属于

A.有效民事行为 B.无效民事行为 C.可撤销的民事行为 D.效力待定的民事行为 8.下列对于善意取得制度表述正确的是 A.某甲从拾得人某乙的手中以合理价格购买某丙遗失的手机,不知情的某甲可以取得手机的所有权 B.保管人李某将张某委托其保管的手提电脑以市价转让给赵某,赵某可以取得该电脑的所有权 C.小明对罗某寄养在孙某家的小猫咪特别喜爱,孙某遂将小猫送给小明,小明因此取得小猫的所有权 D.张某误以为王某交由其父保管的玉石为其父的遗产,遂委托他人将玉石加工为玉白菜一棵。张某应取得玉白菜的所有权

1月自考训诂学自考试题

2011年1月自考训诂学自考试题 浙江省2011年1月自考 训诂学试题 课程代码:00819 一、解释下列训诂术语(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 1.连语 2.读如 3.推原 4.之为言 5.音训 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共20分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。1.辨析古书异例是训诂学的内容之一,古书异例包括倒文、______、______、变文等。 2.训诂学的作用,大体上体现在以下三个方面:一、指导语文教学,二、______,三、______。 3.《尔雅?释诂》:“初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、权舆,始也。”这属于训诂方式中的______。 4.析言又称______、______,浑言又称通言、统言、散文、

散言,训诂中用这两个术语来说明______的通别。 5.学习研究训诂所应掌握的基本观点是______、______和唯物的观点。 6.继张相《______》之后,对俗语词研究作出较大贡献的,应首推蒋礼鸿先生的《______》。 7.隋唐时期汇集群书音义的专书,最著者为唐初______的《经典释文》。 8.清代汇释虚词的工具书,有______的《助字辨略》和王引之的______。 9.清代研究《尔雅》的主要著作有______的《尔雅正义》和______的《尔雅义疏》。 10.东汉许慎《说文解字》对一个字的解释,大体包括______、______和______三项。 三、辨识下列各题解释的正误(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 判断下列各题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“”。1.乐府诗《妇病行》:“行当折摇,思复念之。”( ) 复:又。 2.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。少益耆食,和于身。( ) 益:副词,更加。

自考民法学试题及答案

2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试 民法学试卷 (课程代码00242) 本试卷共6页,满分l00分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作草稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号,使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题:本大题共20小题,每小题l分,共20分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1.下列不属于民法基本原则的是 A.平等原则 B.诚实信用原则 C.公示公信原则 D.公序良俗原则 2.下列不能作为民事主体的是 A.国家 B.法人 C.胎儿 D.合伙组织 3.下列关于民事权利的表述正确的是 A.主权利和从权利相互依存,主权利消灭从权利消灭,从权利消灭主权利也消灭 B.专属权不能转让,但可以继承 C.民事权利作为法律上的权利,仅由国家提供保护 D.超过权利人权利限定范围,义务人没有必为某种行为的义务 4.下列有关宣告失踪的表述中,正确的是 A.宣告失踪制度的目的仅在于保护失踪人的财产权益 B.某甲已下落不明一年,其利害关系人可以申请法院宣告其为失踪人 C.宣告失踪是:宣告死亡的前置条件 D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人失踪的,其监护人为财产代管人 5.下列对法人的财产与责任的表述正确的是 A.法人的财产,是能够为法人独立享有、自主支配的财产 B.法人的责任,仅由其出资人承担 C.法入的财产不足以承担责任的,应由其出资人承担责任 D.法定代表人无需对法人的非法经营活动承担责任 6.我国《合伙企业法》规定的合伙是

自考2017年新大纲《训诂学》真题(一)

2017新大纲《训诂学》真题(一) 一、单项选择题 (本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1、以下著作,兼注音义的是()。 A.《尔雅》 B.《经传释词》 C.《经典释文》 D.《释名》 【答案】C 【解析】《经典释文》是古人读经书时用的字典,唐陆德明撰,30卷。它以考证古音为主,兼辨训义,引用了十四部文献《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左传》、《公羊传》、《榖梁传》、《孝经》、《论语》、《老子》、《庄子》、《尔雅》。 《尔雅》是第一部词典,“尔”是“近”的意思(后来写作“迩”),“雅”是“正”的意思,在这里专指“雅言”,即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的标准语。《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规范。 《经传释词》解释经传古籍中虚词的专著。清代王引之撰。 《释名》,训解词义的书。汉末刘熙作,《释名》是一部从语言声音的角度来推求字义由来的著作,它就音以说明事物得以如此称名的缘由,并注意到当时的语音与古音的异同。 2、解释正文,同时解释前人注释的训诂术语是()。 A.疏 B.笺 C.音义 D.释文

【答案】A 【解析】笺,也是给书作注解的意思,但注只是对原著做注释,笺既有对原著做的注释,也有对注解做的注释。“音义”,辨音的书叫做音,释义的书叫做义,合起来叫做音义。音义本以辨音释义为主,但往往也从事校勘。音义也有许多别称,如释文、音训、音注、音释、音解等,还可以省称“音”。 释文,解释词语音、义的文字。唐·陆德明有《经典释文》。 3、柳宗元《捕蛇者说》:“苛政猛于虎也”,句中“政”指()。 A.统治 B.赋税 C.政治制度 D.统治者 【答案】B 【解析】苛政:繁重的徭役赋税。 4、对原文的误字误读进行更正的术语是()。 A.之言 B.当为 C.读若 D.析言 【答案】B 【解析】训诂中改正误字误读,则说“某当为某”之言:格式是“甲之言乙也”、“甲之为言乙也”。使用这两个术语时,必然是声训,除了释义之外,释者与被释者之间有时是同音的关,有时是双声或叠韻的关系。 读若:拟其音注音,多用于拟声注音的训诂学术语析言:析言又称对文、对言,浑言又称通言、统言、散文、散言。训诂中用这两个术语来说明近义词的通别。所谓析言,是指近义词同中有異,而强调其異的一面;所谓浑言,是指着眼其共同性的一面,而不计较其中细微的差别。 5、训诂学史上,“浑言”、“析言”两个术语开始使用于()。 A.东汉 B.唐代

许威汉版训诂学自考论述题

论述: 1何为以形索义?以形索义应注意哪些问题? ⑴以形索义本名形训。形训者据字型分析以求自本义的训诂方法。⑵形训必须使用说文及古文字资料。⑶要分清笔意和笔势。笔意指所用字型能反映文字的本义。笔势为字体演变后,字形不再能反映本初之物象。⑷要防止望文生训。 以形索义应该注意以下几个问题: ⑴文字形体与词义的关系。字形与字义必相关。,不分析字形可见字本义。例如:《说文》:“信”,诚也。从人从言,会意。“命,使也,从口从令。”都是形训。我们从中看到了字形与词义的关系。⑵古文学与训诂。训释古书要以《说文》为重要依据,同时还要参考古文字。⑶笔意和笔势在运用以形索义这一方法时,必须以笔意为依据,否则就会穿凿附会,导致谬误。许慎在〈说文解字﹒叙〉里指出:“及孔子书六经,左丘明述春秋传,皆以古文,厥意可得而说。”这里所说的“厥意”即字形中反映出的词义,也就是笔意。颜之推《颜氏家训》中曾说:“学者若不信《说文》之说,冥冥不知一点一画有何意焉。”这就是说,颜氏当时的字形已显示不出“一点一画”之意,只有较早的文字才有笔意。发展的结果,字形日益显不出“一点一画”之意,⑷防止望文生训。“望文生训”是古书注释中最常见的错误之一,其产生的原因是多方面的。①因不明古义而望文生训。例如:乐府诗《行行重行行》中的诗句,“浮云蔽白日,游子不顾反。”中的“顾”有人误注为“顾,念,想;反,同返。”其实“顾”有还、“返回”义。②因不明通借而望文生训。 2、论“佑文说”? 答:王子邵(圣美)提出“右文说”。“右文说”就是从声符求字义的学说。取名“右文”,是就大部分声符在右而言。“右文”说从形声字的形符与字义的关系着眼,通过字族来研究汉字,揭示汉字孳乳变易的某些特征,为古代语言文字的研究指示了新途径。随着“右文”说的发展,清代发生了“音近义通”说。“音近义通”说却把范围扩大到异形的字;异形字只要音近,义就可通。也可以说,“音近义通”说把“右文”说向前推进了一步。“音近义通”说由王念孙等开其端,由阮元、刘师培等先后发挥。由章太炎、梁启超、刘赜、杨树达等共为推阐,逐渐形成了学术体系。 3、论词义的性质定义与特点? 答:词义者人类最小语言单位—词,与文字之语义内涵。词义有本义和引申义,而文字富有假借义之别。 ⑴词义的概括性。列宁说过:“任何词都是概括了的。”“人”的词义是会说话、能制造劳动工具、过社会生活的脊椎动物,它不是专指一个人,而是指具有以上特征的一切人,⑵词义的客观性。“评法批儒”中把同一个“民”字在《论语》中解释为“奴隶”,证明孔子是奴隶制的辩护士,在《孟子》中反过来解释为“奴隶主”,证明孔子是奴隶制复辟狂。在《商君书》中则解释为“新兴地主阶级”,证明商君是地主阶级政治家。这只是从政治需要出发随心所欲的解释而已。 4、论述字本义与字馀义的关系? ⑴“凡字有本义,有引申假借之馀义焉。⑵守其本义,而弃其馀义者,其失也固;⑶习其馀义而忘其本义者,其失也蔽。⑷蔽与固皆不可以治经。”⑸段玉裁这个见解是在对语言现象作大量的分析之后才提出的。固其为可信。 他在《说文解字·注》中分析了一千一百多字的引申义。许慎的《说文解字》收字九千多,而其中常用字不到半数。段玉裁分析的千余字基本上是常用字,因此段玉裁的分析具有实用性与普遍性。例如:“宰—罪人在屋下执事者。注:此宰之本义也,引申为宰制。如“宰”本来是屋内奴隶(所谓“罪人”),因贴近奴隶主,有可能得到奴隶主信用,逐渐具有职权,乃至扩大职权。到了后代,直到成为官僚,执掌国政。这样,“宰”就由贬义演为褒义了。 5、论述方俗词义难释的原因? 答:⑴方俗词义是指方言俗语的语言汇种,词的特殊意义是指方言俗语中语言词汇的词的特殊意义。⑵①训释方俗词义往往会遇到重重困难。其原因在于:第一,可以引证的材料很缺乏,几乎没有合适的字书、词典可查。比如:“睃”字,《词海》、《词源》、《汉语词典》都不收,收了它解释为斜着眼睛看,并且注明“多见于早期白话”(1996年修订本删去这个字),读者才勉强得以解释。第二,记录当时口语的文字往往有多种写法、而且抄写的人和刻印的人文化水平较低,错别字不少。而这些错别字又往往跟方言有关,当时的韵书往往难以作为严格的依据。例如:“们”写作“懑”“门、每”,“这”写作“者”、“遮”(多种写法)。音近误写后就使人费解。第三,中古、近古双音结构的语言单位占多数,但是又没有固定下来,某一语言单位是词还是词组,有时会使人琢磨不定;有时合成词的两个词素的次序不固定,有时出现不规则的缩语,都使人难以确定词义。例如:元剧《勘金环》中的“张千,将问事来。”中的问事:不是审问事由或审问事实,而指刑具,相当一个词,光凭语感或脱离语境来认识,则相当于词组。又例如:“老身便好张主。”张主“即”主张“,词素次序颠倒,容易使人费解。第四,有些少数民族的借词,还没有成为汉语词汇的一部分,需要从少数民族语的古代文献中去找对应的词。比如:《开诏救忠》剧楔子中的语句“不杀他时,推出辕门,著他牙不了吧!“中的”牙不“又写作”哑步“是蒙古语”走“的意思。 6、论述佛教用语对汉后古代汉语词义的影响? 答:⑴从公元第1世纪到第10世纪,即从东汉到唐宋间,我国和印度的来往,已经有了一千年的历史。⑵在这个期间,我国社会、除了佛教关系以外,其他方面也受到印度的一些影响,佛教用语(包括借词和译词)不可避免地要输入到汉语词汇里来。⑶印度佛

1月民法学试题及答案解析全国自考

全国2019年1月高等教育自学考试 民法学试题 课程代码:00242 第一部分选择题(共40分) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.甲于1995年6月1日失踪,其妻乙于2019年5月1日向人民法院申请宣告甲死亡,人民法院发出寻找失踪人甲的公告一年后,于2019年7月1日判决宣告甲死亡。甲的死亡日期应为( ) A.1995年6月1日 B.2019年5月1日 C.2019年5月1日 D.2019年7月1日 2.下列民事行为中,属于附肯定的延缓条件的民事法律行为的是( ) A.甲与乙约定:若甲未调回本地,就将老家一间房屋卖给乙 B.甲与乙约定:若乙将丙杀害,则甲将钻石戒指一枚赠送给乙 C.甲与乙约定:甲的儿子考上大学,就将一间房屋出租给乙 D.甲与乙约定:天下雨乙就送给甲一件雨衣 3.甲、乙夫妻两人运一批“芝加哥”牌轮滑鞋到外地销售,到达后恰逢乙患重病,急需大笔钱住院治疗。甲无法筹措到住院的钱,而轮滑鞋一时之间又无法销售。丙得知此情况后,向甲表示愿意以极低的价格全部购买。甲为解燃眉之急,不得不接受丙提出的条件,将全部轮滑鞋卖给丙,结果损失惨重。该买卖轮滑鞋的行为属于( ) A.效力未定的民事行为 B.可撤销、可变更的民事行为 C.有效的民事行为 D.无效的民事行为 4.甲公司委托自然人乙代其在外地购买电脑,乙以甲的名义与丙签订电脑买卖合同后,发现当地有一种十分畅销又物美价廉的电扇,遂利用甲交给的盖有甲公司公章的空白合同书,以甲的名义与丁签订了一份电扇买卖合同。该电扇买卖合同( ) A.若甲进行追认方为有效 B.若甲接受丁履行的电扇方为有效 C.若丁主张撤销方为无效 D.确定有效,丁无权主张撤销 5.甲外出探亲,临时委托邻居乙照看房屋。一日,乙进入甲房,发现大厅一角放有一盆鲜花,因久未见阳光而开始发黄。乙出于好心,将花盆移放到窗外晒太阳。不巧一阵大风将花盆吹落,恰好砸在楼下与丙吵架的丁的肩上,造成丁的财产损失2000元。对该损失应当承担赔偿责任的是( ) A.甲 B.甲、乙 1

全国2010年1月自考民法学试题和答案解析

全国2010年1月高等教育自学考试 民法学试题和答案解析 课程代码:00242 一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分) 1.李某因事需外出一段时间,将自己的一套住房交给朋友魏某照管,后魏某未经李某同意将该套房屋出租给王某居住。当李某知道后很不高兴,但鉴于既成事实,只好表示同意。李某表示同意的行为是行使【】 A.形成权 B.请求权 C.支配权 D.抗辩权 正确答案:A 解析:支配权,是指权利人直接支配其标的,而具有排他性的权利.形成权,是权利人依自己的行为,使自己与他人之间的法律关系发生变动的权利.请求权,是指权利人要求他人为特定行为(作为、不作为)的权利。抗辩权,指权利人用以对抗他人请求权的权利。题目中,李某的行为是对无处分权的魏某的行为的一种追认,所以李某同意的行为是行使形成权。 2.依照《民法通则》的规定,自然人取得完全民事行为能力的年龄是【】 A.7周岁 B.16周岁 C.10周岁 D.18周岁 正确答案:D 解析:我国《民法通则》第11条第1款规定:“十八周岁以上的公民是成年人,具有完全民事行为能力,可以独立进行民事活动,是完全民事行为能力人。” 3.下列关于限制民事行为能力人的表述不正确 ...的是【】 A.可以亲自实施与行为能力相适应的民事行为 B.实施纯获利益的行为,无需法定代理人同意 C.所实施的民事行为均需法定代理人追认才能生效 D.所立遗嘱无效 正确答案:C 解析:无民事行为能力人、限制民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬,他人不得以行为人无民事行为能力、限制民事行为能力为由,主张以上行为无效。因此C项的说法具有片面性。 4.作为民事法律事实的行为【】 A.不能是违法行为 B.只能是民事法律行为 C.只能是表意行为 D.既可以是合法行为,也可以是违法行为 正确答案:D 解析:民事法律事实,是指法律规定的能够弓}起民事法律关系产生、变更或终止的客观现象。 5.下列关于人身权的表述正确的是【】 A.可与人身分离 B.具有财产内容 C.与财产权具有密切联系 D.具有相对性 正确答案:C 解析:人身权又称人身非财产权利,是民事主体依法享有的与其人身不可分离的,以特定精神利益为内容的民事权利。人身权和财产权都是民事权利,具有民事权利的共同特征。但是人身权与财产权相比较,又具有自身的法律特征:(1)人身权与人身紧密联系,具有不可分离性; (2)人身权没有直接的财产内容,是一种非财产权; (3)人身权虽无直接的财产内容,但它与财产权又有着密切联系; (4)人身权为绝对权。 6.宣告失踪须自然人下落不明满【】 A.1年 B.2年

四川2018年4月自考00819训诂学试题及答案

C018·00819(专卡) 绝密★考试结束前 四川省2018年4月高等教育自学考试 训诂学 课程代码:00819 注意事项: 1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。 2.应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答,答在试卷上无效。 3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。 第一部分选择题 一、单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题列出的 备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。 1.“训诂者,通古今之异词,辨物之形貌,则解释之义尽归于此。”这一定义的 提出者是 A.毛亨 B.许慎 C.郑玄 D.孔颗达 2.根据书面语言的实际材料,随文逐字作出具体的语义分析。这类书最早的一部 是 A.《尔雅》 B.《毛诗故训传》 C.《方言》 D.《说文》 3.训诂学的任务之一是释古今之异言”。这一观点的提出者是 A.毛亨 B.郑玄

C.郭璞 D.孔颖达 4.《韩非子》:“夔有一足。”这句话的译文,正确的是 A.夔有一只脚 B.有一个夔足够了 C.有一只脚的夔 D.有一双脚的夔 5.“训诂声音明而小学明,小学明而经学明。”这个观点的提出者是 A.段玉裁 B.王念孙 C.王引之 D.孔广森 6.“无论怎样俗”的一个字,只要它在社会上占了优势,也值得我们追求它的历史。”这个观点的提出者是 A.王念孙 B.段玉裁 C.王力 D.黄侃 7.《经籍籑站》的作者是 A.刘熙 B.张揖 C.阮元 D.陆佃 8.下列著作,属于形音义合解的一部是 A.《释名》 B.《通俗文》 C.《群经音辨》 D.《说文解字》 9.《史记正义》的作者是 A.孔颖达 B.司马贞 C.张守节 D.裴骃 10.《左传·庄公十年》:“小大之狱,虽不能察,必以情。”其中的“情”,意义是

1月训诂学自考试题(1)

2012年1月训诂学自考试题 浙江省2012年1月自考 训诂学试题 课程代码:00819 一、名词解释(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 1.训诂 2.推原 3.互文见义 4.读曰 5.声训 二、填空题(本大题共14小题,每空1分,共20分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。6.训诂学的内容,主要有如下两点:一、________,二、________。 7.用分析文字形体的方法来解释字义,谓之________。 8.《说文》:“口,人所以言食也。”此为________的训诂方式。 9.《说文》:“玩,弄也。”又:“弄,玩也。”此为________的训诂方式。 10.所谓________,用今天的术语来讲,叫做同义并列复合词。 11.姚合《酬卢汀谏议》:“杯觞引满从衣湿,墙壁书多任手顽。”

句中从、任________,从犹任也。 12.“聊虑”是一个________,亦作“缭悷、憭慄、懰栗”等,意思是凄怆。 13.出现于秦汉之际的________一书,是第一部成系统的训诂专著。 14.东汉________的《释名》一书,其体例仿《尔雅》而用音训,以音同、音近之字解释字义,推究事物命名的由来。15.隋唐时期汇集佛经音义的专书,以________和________编纂的两种《一切经音义》为代表。 16.隋唐时期汇集群书音义的专书,最著者为唐初________的《经典释文》。 17.宋代朱熹著述宏富,重要的有《________》、《________》、《________》等。 18.清代对《尔雅》的研究,主要著作有邵晋涵的《________》和郝懿行的《________》。 19.清代汇释虚词的工具书,有刘淇的《________》和王引之的《________》。 三、辨识下列各题解释的正误(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 请在正确的题后括号内打“√”,错误的打“”。 20.《荀子?王霸篇》:“此夫过举蹞步而觉跌千里者夫!哀哭